Archive for the ‘相続放棄’ Category

相続放棄後の生命保険に差押リスク

1相続放棄したら相続人でなくなる

①相続放棄は3か月以内に家庭裁判所で手続

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続があったことを知ってから、3か月以内に家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

相続人でなくなるから、被相続人の財産は一切に引き継ぐことができません。

相続放棄は、家庭裁判所で手続します。

②生命保険の死亡保険金は受取人の固有の財産

生命保険の死亡保険金は金額が大きいことが多いので、気になる人も多いでしょう。

原則として、生命保険の保険金を受け取る権利は、相続人の固有の財産です。

固有の財産とは、相続財産ではなく、もとからその人の財産であるという意味です。

被相続人の死亡をきっかけにして、死亡保険金を受け取ります。

保険契約によって、受取人が受け取るものです。

被相続人は、生前に生命保険の死亡保険金を受け取る権利を持っていません。

生命保険の死亡保険金は、相続財産ではなく受取人の固有の財産です。

③死亡保険金受取で相続放棄は無効にならない

生命保険の保険金を受け取る権利は、相続人の固有の財産です。

相続財産ではなく、もとからその人の財産です。

生命保険の死亡保険金を受取っても、相続放棄は無効になりません。

生命保険の死亡保険金を受取っても、単純承認と見なされないからです。

もとから受取人の財産だから、相続とは無関係です。

死亡保険金受取で、相続放棄は無効になりません。

2相続放棄後の生命保険に差押リスク

①相続放棄後に差押はできない

相続を単純承認すると、被相続人の財産を相続しなければなりません。

被相続人が莫大な借金を抱えていた場合、相続放棄をするでしょう。

相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

被相続人の債権者は、相続放棄をした人に借金の返済を求めることができません。

相続放棄をしても、生命保険の死亡保険金を受け取ることができます。

生命保険の死亡保険金は、受取人の固有の財産だからです。

被相続人の借金を返済してもらえなくても、受取人の財産に差押ができません。

被相続人の借金は、相続人が相続しています。

被相続人の借金を返済してもらえないのなら、相続人から返済してもらうことができます。

相続放棄後に、生命保険の死亡保険金に対して差押はできません。

②入院給付金に差押

生命保険契約では、さまざまな保障が受けられる契約があります。

例えば、入院や手術を受けると、給付金が受けれることがあります。

手厚い入院給付金や手術一時金がある場合、受取人は被相続人になっているでしょう。

被相続人の債権者は、入院給付金や手術一時金を差押えることができます。

入院給付金や手術一時金は、相続財産です。

被相続人の借金と入院給付金などの給付金は、相続人が相続します。

相続放棄した人は、借金と入院給付金などの給付金を相続しません。

被相続人が受け取るはずだった入院給付金に、差押をすることができます。

③満期保険金に差押

生命保険の中には、保険期間満了時に満期保険金が支払われる契約があります。

代表例は、養老保険や学資保険です。

満期保険金の受取人は、被相続人であることが多いでしょう。

被相続人の債権者は、満期保険金を差押えることができます。

満期保険金は、相続財産です。

被相続人の借金と満期保険金などの給付金は、相続人が相続します。

相続放棄した人は、借金と満期保険金などの給付金を相続しません。

被相続人が受け取るはずだった満期保険金に、差押をすることができます。

④債権者が解約して解約返戻金に差押

被相続人を被保険者として生命保険がかけてある場合、死亡すると死亡保険金が支払われます。

死亡保険金は受取人の固有の財産だから、債権者は差押をすることができません。

被保険者が生きている間は、生命保険は被保険者の財産です。

契約者が生命保険を解約したら、解約返戻金が支払われるからです。

債務者が借金の返済を滞らせている場合、一定の条件の下で債権者は債務者の財産から強制的に支払ってもらうことができます。

債務者が生命保険に加入している場合、財産があるのに借金を滞らせていると言えるでしょう。

債務者に財産があるのに借金を滞らせている場合、債権者は生命保険を解約することができます。

解約した生命保険は、解約返戻金が支払われます。

債権者は、解約返戻金を差押えることができます。

⑤債権者が解約すると死亡保険金が受け取れない

被相続人に生命保険がかけてある場合、死亡によって死亡保険金を受け取ることができます。

被相続人の生前に生命保険が解約された場合、死亡保険金は支払われません。

解約返戻金を差押えるため、債権者が生命保険を解約することができます。

債権者が生命保険を解約した場合、死亡保険金を受け取ることができなくなります。

⑥生命保険で借金を返済する必要はない

相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄をする場合、被相続人の負債を引き継がないためであることが多いでしょう。

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、被相続人の借金は引き継ぎません。

生命保険の死亡保険金は、受取人の固有の財産です。

受取人が自由に使うことができます。

債務者が死亡したら、債務は相続人が相続します。

債務を相続した相続人に対して、借金を請求することができます。

相続放棄をした人に、取立てをすることはできません。

生命保険の死亡保険金を受け取っても、借金を返済する必要はありません。

3相続放棄しても生命保険の死亡保険金

①受取人は相続人でも受取ができる

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

相続人でなくなると、受取人でなくなるように感じるかもしれません。

受取人を相続人と指定する契約は、相続人になる人のための契約と言えます。

生命保険契約の効力が発生したときに、保険契約によって受取人の固有の財産になります。

受取人は相続人と指定してあっても、死亡保険金は相続財産ではありません。

受取人は相続人と指定されても、相続放棄した受取人が死亡保険金を受け取ることができます。

②受取人の指定がなくても保険約款の定めで受取ができる

生命保険の死亡保険金の受取人を指定しないまま、被保険者が死亡することがあります。

保険約款に「受取人の指定がないときは、被保険者の相続人に支払う」と定めてあることがあります。

死亡保険金の受取人の指定がなくても保険約款に定めがあれば、受取人を相続人と指定したと解すべきです。

相続人は、固有の財産として生命保険の死亡保険金を受け取ることができます。

受取人の指定がなくても保険約款の定めで、死亡保険金の受取ができます。

相続放棄をしても、保険約款の定めで死亡保険金の受取ができます。

③相続放棄は詐害行為で取り消せない

相続放棄が認められると、はじめから相続人でなくなります。

被相続人が借金を抱えていても、借金を相続する必要はありません。

詐害行為とは、債権者を害すると知りながら債務者が自分の財産を減少させることです。

債権者は、相続放棄をした人に借金の返済を請求することはできません。

債権者は相続人から借金を返済してもらおうと思っていたのに、相続放棄をしたら請求できなくなって困ります。

債権者が困ると知っているから、詐害行為を理由として相続放棄を取り消したいと思うでしょう。

相続放棄は、詐害行為ではありません。

詐害行為を理由として、相続放棄を取り消すことはできません。

相続放棄をしても、自分の財産を減らしたわけではないからです。

相続放棄は、詐害行為で取り消すことができません。

4相続放棄後に生命保険を受け取るときの注意点

①相続放棄が認められても民事訴訟

家庭裁判所で相続放棄が認められても、絶対ではありません。

家庭裁判所は提出された書類だけを見て、相続放棄を認める決定をします。

相続財産を利用処分した場合、単純承認をしたと見なされます。

詳しい事情が分からずに、家庭裁判所は相続放棄を認める決定をしてしまうでしょう。

債権者は相続放棄が無効であると主張して、借金を返済して欲しいと訴訟を提起することができます。

債権者が訴訟を提起した場合、裁判所から訴状が届きます。

裁判所から訴状が届いたら、すぐに専門家に相談することをおすすめします。

たとえ債権者が不適切なことを主張している場合でも、適切に主張と立証をしないと裁判で負けてしまうからです。

裁判に欠席すると、相手方の言い分を全面的に認めたことになってしまいます。

相続放棄後に生命保険を受け取るときの注意点1つ目は、相続放棄が認められても民事訴訟を起こされる点です。

②相続放棄をしても生命保険受取で相続税

相続財産全体の規模が大きい場合、相続税の対象になります。

生命保険の死亡保険金を受け取る権利は、法律上、受取人の固有の財産です。

被相続人が契約者であった生命保険の死亡保険金を受け取った場合、相続税の対象になります。

被相続人の死亡をきっかけに、被相続人の財産が家族に移転したからです。

相続財産ではないのに相続税の対象になる財産を見なし相続財産と言います。

生命保険の死亡保険金を相続財産に含めて、相続税を計算します。

生命保険の死亡保険には、非課税限度額が決められています。

非課税限度額は、法定相続人1人あたり500万円です。

相続放棄をした人が生命保険を受け取った場合、非課税限度額を利用することはできません。

相続放棄後に生命保険を受け取るときの注意点2つ目は、生命保険受取で相続税の対象になる点です。

③生命保険受取で所得税贈与税の可能性

被相続人に生命保険がかけてある場合で、契約者が受取人であることがあります。

契約者が受取人である場合、財産の移転があったとは言えません。

契約者が受取人である場合、所得税の対象になります。

被相続人に生命保険がかけてある場合で、契約者が受取人以外の人であることがあります。

契約者が受取人である場合、贈与税の対象になります。

相続放棄後に生命保険を受け取るときの注意点3つ目は、生命保険受取で所得税や贈与税の対象になる点です。

④生命保険以外にも受け取れる財産がある

相続放棄をした人は、被相続人の財産を相続することはできません。

被相続人の死亡をきっかけにしても、固有の財産は受け取ることができます。

例えば、次の財産は単純承認にならずに、受け取ることができます。

(1)遺族年金

(2)未支給年金

(3)埋葬料・葬祭費

(4)死亡退職金

(5)香典

(6)お墓、仏壇

相続放棄後に生命保険を受け取るときの注意点4つ目は、生命保険以外にも受け取れる財産がある点です。

5相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄は、家庭裁判所に対して手続する必要があります。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。

相続放棄をすると、初めから相続人でなくなるからです。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、相続に関する手続には関与しなくて済むと安心してしまいがちです。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合であっても、相続財産を処分した場合、相続放棄が無効になります。

相続放棄は簡単そうに見えて、実はいろいろなことを考慮しなければならない手続です。

相続放棄を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続放棄は詐害行為にならない

1詐害行為は取消ができる

①詐害行為は不当な財産減少行為

お金を借りた人は、借りたお金を返さなければなりません。

自分の財産を不当に減少させると、借りたお金を返せなくなります。

自分の財産を不当に減少させると、貸したお金を返してもらえなくなって債権者は困ります。

詐害行為とは、債権者が困ることが分かっているのに自分の財産を不当に減少させることです。

②適法合法な処分であっても詐害行為になる

自分の財産は、自由に処分することができます。

債務超過になっても、贈与ができないと言ったルールはありません。

自分の財産を自由に贈与することができます。

適法合法な贈与であっても、不当な財産減少行為になることがあります。

不当な財産減少行為にあたると、詐害行為になります。

適法合法な処分であっても、詐害行為になる可能性があります。

③詐害行為は債務者債権者の関係で取り消される

不当な財産減少行為と認められたら、詐害行為は取消されます。

詐害行為取消の効果は、債務者と債権者に効力が及びます。

詐害行為が取消されると、取得した財産は返還しなければなりません。

財産自体を返還できないときは、財産の価値分の金額を請求することができます。

詐害行為は、債務者債権者の関係で取り消されます。

2相続放棄は詐害行為にならない

①相続人は自分の判断で相続放棄ができる

相続が発生したら、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄を希望するときは、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。

相続放棄をするにあたって、だれかの同意が必要になることはありません。

各相続人が自分の判断で、相続放棄をすることができます。

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

相続人は自分の判断で、相続放棄をすることができます。

②被相続人の債権者は詐害行為で取消ができない

被相続人が莫大な借金を抱えて、死亡することがあります。

債権者は、相続人に借金を返してもらいたいと期待するでしょう。

借金を相続をしないため、相続人は相続放棄をすることが考えられます。

相続放棄が認められると、はじめから相続人でなくなります。

相続人に借金を返してもらおうと期待していたのに、相続放棄をすると債権者は困ります。

債権者が困ることが分かっているのに相続放棄をしたのだから、詐害行為として取消したいと考えるかもしれません。

被相続人の債権者は、相続放棄を詐害行為で取消ができません。

相続放棄は、詐害行為ではありません。

③相続人の債権者は詐害行為で取消ができない

被相続人が莫大なプラスの財産を残して、死亡することがあります。

相続人が多額の借金を抱えている場合、債権者は相続した財産から借金を返してもらいたいと期待するでしょう。

相続人は自分の判断で、相続放棄をすることができます。

莫大なプラスの財産があっても、さまざまな家族の事情から相続放棄をすることがあります。

相続放棄が認められると、はじめから相続人でなくなります。

相続すれば莫大な財産がたやすく手に入るのに、相続放棄をしたら相続財産は受け継ぐことはできません。

相続した財産から借金を返してもらおうと期待していたのに、相続放棄をすると債権者は困ります。

債権者が困ることが分かっているのに相続放棄をしたのだから、詐害行為として取消したいと考えるかもしれません。

相続人の債権者は、相続放棄を詐害行為で取消ができません。

相続放棄は、詐害行為ではありません。

④遺産分割協議は詐害行為で取消ができる

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方を決めるため相続人全員でする話し合いです。

相続人全員で合意できれば、相続財産はどのように分けても差し支えありません。

一部の相続人が財産を一切相続しない合意をすることがあります。

財産を一切相続しない合意をすることを相続放棄をしたと表現することがあります。

相続放棄をしたと表現しても、相続放棄ではありません。

相続放棄は、家庭裁判所の手続だからです。

財産を一切相続しない合意をすることは、遺産分割協議です。

相続財産は、相続人全員が法定相続分で共有している財産です。

相続放棄は、身分行為であって財産処分行為ではありません。

遺産分割協議は、共有持分の処分行為です。

財産を一切相続しない合意をする場合、自己の財産を減少させる合意をしたと言えます。

不当な財産減少行為は、詐害行為になります。

適法合法な遺産分割協議であっても、不当な財産減少行為になることがあります。

遺産分割協議は、詐害行為で取消ができます。

⑤生前贈与は詐害行為で取消ができる

被相続人の財産がわずかなプラスの財産と莫大なマイナスの財産であることがあります。

莫大なマイナスの財産があっても、生前贈与をすることができます。

自分の財産は、自由に処分することができるからです。

わずかなプラスの財産を生前贈与すると、被相続人には莫大なマイナスの財産だけが残ります。

この後に相続が発生したら、相続人は相続放棄をするでしょう。

相続放棄が認められたら、債権者は相続人に借金の返済を求めることができません。

このようなことが認められると、債権者にとってあまりに理不尽です。

贈与税を納めても贈与税を納めていなくても、債権者にとって理不尽です。

債権者を害することを知ってされた贈与は適法な贈与契約であっても、詐害行為に該当します。

生前贈与は、詐害行為で取消ができます。

⑥相続放棄が詐害行為ではない理由

理由①相続放棄は身分行為だから

詐害行為で取り消すことができるのは、財産行為のみです。

相続放棄は、身分行為と考えられています。

身分行為とは、結婚や離婚、養子縁組や離縁、認知などの行為です。

身分行為は、他の人から強制されるものではありません。

相続放棄をしたのに詐害行為で取り消されるとなると、実質的に相続が強制されます。

身分行為が強制されるのは、許されることではありません。

相続放棄を詐害行為で取り消せない理由1つ目は、相続放棄は身分行為だからです。

理由②相続放棄の存在意義がなくなるから

多額の借金を相続すると、相続人の人生が破綻します。

相続人の人生を守るために、相続放棄の制度が存在します。

相続放棄をしたのに詐害行為で取り消されるとなると、相続放棄の制度の意義がなくなります。

相続放棄を詐害行為で取り消せない理由2つ目は、詐害行為で取消を認めると相続放棄の存在意義がなくなるからです。

理由③債権者が負担するべきリスクの押し付けになるから

お金を貸す人は、債務者が自己破産をするリスクを検討してお金を貸すか決めているはずです。

相続が発生したら、相続人が相続放棄をするリスクも検討してお金を貸すか決めるべきです。

債権者が負担するべきリスクを相続人に押し付けることは、許されることではありません。

相続放棄を詐害行為で取り消せない理由3つ目は、債権者が負担するべきリスクを相続人に押し付けることになるからです。

理由④財産を減少させていないから

詐害行為とは、債権者が困ることを知っているのに不当に財産を減少させることです。

相続放棄をしても、積極的に財産を減少させたわけではありません。

相続放棄を詐害行為で取り消せない理由4つ目は、財産を減少させていないからです。

3破産開始後に相続放棄ができる

①相続発生→破産手続開始決定→相続放棄

破産手続とは、借金の支払を免除してもらう手続です。

破産者のプラスの財産を債権者に公平に分配して、マイナスの財産をなしにします。

マイナスの財産が無くなるから、人生のやり直しの機会を得ることができます。

相続人が破産手続をする場合、相続人に多額の借金があるでしょう。

被相続人が莫大なプラスの財産を残して、死亡することがあります。

莫大なプラスの財産があるのに、破産する相続人が相続放棄をすることがあります。

相続放棄は、詐害行為で取消すことはできません。

債権者の利益を確保するため、破産手続開始決定後の相続放棄は限定承認として効力が認められます。

②破産手続開始決定→相続発生→相続放棄

破産手続開始決定がされた後に取得した財産は、破産手続と関係がありません。

破産手続開始決定以降に取得した財産は、破産者が自由に処分することができます。

破産の制度は、マイナスの財産の財産を無くして人生のやり直しの機会を得るための制度です。

相続人は、相続財産を相続してもいいし相続放棄をしても差し支えありません。

4債権者の対応策

①相続放棄の有無の照会

相続放棄の申立てを受け付けた後、結果は申立てをした人にだけ通知します。

家庭裁判所は、自主的に債権者に通知しません。

相続放棄をするにあたって、だれかの同意が必要になることはありません。

債権者が知らない間に相続放棄の申立てがされて、知らない間に相続放棄が認められます。

相続放棄が認められると、はじめから相続人でなくなります。

相続人でないのに、被相続人の借金を請求することはできません。

債権者は、家庭裁判所に対して相続人が相続放棄をしたか質問することができます。

相続放棄の有無の照会とは、相続放棄をしたか質問する制度です。

相続放棄が認められても、債権者に通知する義務はありません。

できれば、連絡してあげると親切でしょう。

債権者に通知してあげれば、不要な督促を受けなくなるからです。

債権者の対応策1つ目は、相続放棄の有無の照会です。

②相続財産清算人選任の申立て

相続人になる人は、法律で決められています。

被相続人が莫大な借金を抱えて死亡した場合、相続人全員が相続放棄をするでしょう。

相続人が不存在である場合、相続財産は国庫に帰属します。

相続財産清算人とは、相続財産を清算して国庫に帰属させる人です。

債権者は、相続財産に関する利害関係人です。

家庭裁判所に相続財産清算人選任の申立てをすることができます。

相続財産清算人が選任された場合、相続財産から弁済を受ける可能性があります。

債権者の対応策2つ目は、相続財産清算人選任の申立てです。

③詐害行為取消権は裁判で行使

相続人が相続放棄をしても、相続放棄は詐害行為で取消すことができません。

被相続人が理不尽な生前贈与をしていた場合、詐害行為で取消すことができます。

相続人が不当な遺産分割協議を成立させた場合、詐害行為で取消すことができます。

詐害行為取消権は、裁判上行使する必要があります。

債権者の対応策3つ目は、裁判で詐害行為取消権を行使することです。

5相続放棄の手続方法

①被相続人の住所地の家庭裁判所へ申立て

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。

申立先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。

②相続放棄の期限3か月

相続放棄には、3か月の期限があります。

「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。

③相続放棄の必要書類

家庭裁判所に提出する書類は、次のとおりです。

(1)相続放棄申述書

(2)被相続人の除票

(3)相続放棄する人の戸籍謄本(3か月以内のもの)

(4)収入印紙

(5)裁判所が手続で使う郵便切手

(6)被相続人の戸籍謄本

④相続放棄が認めらないケース

ケース①相続放棄の期限3か月が過ぎてしまった

ケース②相続財産を処分利用した

ケース③家庭裁判所で手続をしていない

6相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する申立てです。

相続人間の合意で、相続財産を一切相続しませんと決めることではありません。

家庭裁判所で認められないと、相続放棄とは認められません。

相続放棄をする場合、相続問題だけでなく被相続人や相続人の借金の問題が隠れています。

複雑な事情がある場合、相続人だけでなく債権者を巻き込んでトラブルになりがちです。

あいまいな知識では、余計トラブルが大きくなるでしょう。

相続放棄を考えている人は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

自己破産した人が相続放棄

1自己破産した人は相続人になる

①相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は次のとおりです。

(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どももいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

②自己破産しても相続欠格にならない

相続欠格とは、相続人としてふさわしくない人の相続資格を奪う制度です。

相続人になれない人は、民法で決められています。

欠格になるのは、次のような理由がある人です。

(1) 故意に被相続人、同順位以上の相続人を死亡させた人、死亡させようとした人

(2) 被相続人が殺害されたのを知って、告訴や告発をしなかった人

(3) 詐欺・脅迫で遺言の取消・変更をさせたり、妨害した人

(4) 遺言書を偽造・変造・廃棄・隠匿した人

相続人が自己破産をしただけであれば、欠格になることはありません。

③自己破産しても相続人廃除できない

相続人廃除とは、被相続人の意思で、相続人の資格を奪う制度です。

相続人の資格を奪うというのは、実質的には、遺留分を奪うことです。

相続人の廃除は遺留分を奪う重大な決定だから、家庭裁判所は慎重に判断します。

相続人の廃除は、次のような理由があるときに認められます。

(1)被相続人に虐待をした

(2)度重なる重大な親不孝をした

(3)被相続に重大な侮辱をした

(4)重大犯罪をして有罪判決を受けた

(5)多額の借金を被相続人に払わせた

(6)愛人と暮らすなどの不貞行為をする配偶者

単に、相続人が自己破産をしただけであれば相続人廃除が認められることはないでしょう。

自己破産の理由によっては、廃除されるかもしれません。

2相続放棄とは

相続が発生したら、原則として、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も相続人が受け継ぎます。

被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継がないことを相続の放棄といいます。

被相続人に多額の借金がある場合、相続放棄を考えるといいでしょう。

自己破産をした人だから相続放棄をしなければならないといったことはありません。

相続放棄は、家庭裁判所に対して必要な書類をを添えて相続放棄をしたい旨の申立てをします。

相続放棄の申立ては相続があったことを知ってから、原則として、3か月以内にする必要があります。

3自己破産をすると破産者の財産は債権者に配当される

自己破産とは、借金の支払を免除してもらう手続のことです。

破産者のプラスの財産を債権者に公平に分配して、マイナスの財産をなしにします。

マイナスの財産が無くなるから、人生のやり直しの機会を得ることができます。

自己破産では、自己破産の申立ての後に破産手続開始決定がされます。

破産手続開始決定がされた後、相続が発生しても破産手続が取り消されたり止まったりすることはありません。

4相続が発生した後に破産手続開始決定がされた場合

相続人が自己破産する場合、相続人は多額の借金があります。

被相続人に莫大なプラスの財産がある場合、相続人の債権者はプラスの財産から借金を返してもらいたいと期待するでしょう。

被相続人に莫大なプラスの財産があるのに、自己破産する相続人が相続放棄をすることがあります。

相続放棄をした場合、通常であれば、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継ぐことがありません。

プラスの財産もマイナスの財産も受け継がないとすると、債権者の利益が損なわれることになります。

そこで債権者の利益を確保するため、破産手続開始決定後の相続放棄は限定承認として効力が認められます。

限定承認とは、被相続人のプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続するものです。

破産手続開始決定がされた時点で、破産者のプラスの財産は債権者に公平に分配されます。

プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続した後、債権者に公平に分配されます。

自己破産した人の相続分が債権者に回収されて分配されてしまいます。

相続財産には、自宅不動産など分けにくいものもあるでしょう。

自己破産した人の相続分を回収するため、自宅を売却することになることがあります。

売却手続などを必要とする管財手続になった場合、手続に費用と時間がかかります。

被相続人に莫大なプラスの財産があるだけでなく圧倒的なマイナスの財産がある場合があります。

圧倒的なマイナスの財産がある場合まで、限定承認として手続するのは面倒です。

破産管財人は、相続放棄があったことを知ってから3か月以内に相続放棄のままでいいと家庭裁判所に申立てをすることができます。

破産手続開始決定前の相続放棄は、通常どおり、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継ぐことがありません。

5破産手続開始決定がされた後に相続が発生した場合

破産手続開始決定がされた後に取得した財産は、破産手続と関係がありません。

債権者に公平に分配される財産は、破産手続開始決定がされた時点の財産だからです。

破産手続開始決定以降に取得した財産は、破産者が自由に処分することができます。

自己破産の制度は、マイナスの財産の財産を無くして、人生のやり直しの機会を得るための制度だからです。

被相続人に莫大なプラスの財産がある場合、相続人は相続することができます。

もちろん、相続放棄をすることもできます。

6相続放棄を司法書士に依頼するメリット

自己破産をするといろいろなことが制限されるというイメージがある方は少なくありません。

そのイメージとあいまって、相続することもできないという誤解があります。

自己破産をしても相続権は失われません。

自己破産をしたから相続放棄をしなければならないといったことはありません。

自己破産を検討しているのであれば、早めに準備を進めるのがいいでしょう。

相続の発生が予想されるのであれば、なおさら早めに破産手続き始決定を受けておくことを目指しましょう。

破産手続開始決定を受けた後であれば、取得した財産は破産手続とは無関係になるからです。

大切な家族を失ったら家族は大きな悲しみに包まれます。

大きな悲しみで何もする気になれないことも多いでしょう。

相続手続は一生に何度も経験するものではありません。

だれにとっても不慣れでだれにとっても聞き慣れない言葉でいっぱいです。

相続放棄をはじめとして相続手続全般をサポートしています。

相続放棄を検討している方は、すみやかに司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続放棄をした人に遺留分侵害額請求

1相続人は遺留分侵害額請求ができる

①遺留分は最低限の権利

自分の財産は、自由に処分することができます。

遺言書を作成して、自分の財産をだれに引き継ぐか自由に決めることができます。

とはいえ、自分の財産は、ひとりで築いたものではないでしょう。

家族の協力があってこそ、築くことができたもののはずです。

被相続人の名義になっていると言っても、まったく無制約の自由にすることはできません。

今まで協力してきた家族に、酷な結果となるからです。

被相続人に近い関係の相続人には、最低限の権利が認められています。

遺留分とは、被相続人に近い関係の相続人に認められた最低限の権利です。

②遺留分が認められる相続人

相続が発生したら、一定の範囲の親族が相続人になります。

相続人になる人は、次のとおりです。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

遺留分が認められる相続人は、兄弟姉妹以外の相続人です。

配偶者、子ども、親などの直系尊属には、遺留分が認められます。

③遺留分は金銭で請求

配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。

遺留分を侵害した人に対して、金銭で請求します。

財産自体を返還してもらうことはできません。

遺留分は、金銭で請求します。

現金で支払うルールは、令和元年7月1日以降に発生した相続に適用されます。

2相続放棄をした人に遺留分侵害額請求

①相続放棄をすると相続人でなくなる

相続が発生すると、相続人は相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。

被相続人から、生前に贈与を受けていることがあります。

生前贈与を受けても、単純承認するか相続放棄するか自由に選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

②請求可能な財産の範囲

被相続人が元気なうちに、相続人に財産を贈与することがあります。

受け取った財産について何も考慮しないと、財産を受け取っていない相続人は不満に思うでしょう。

一部の相続人だけ特別に得ていた利益を特別受益と言います。

特別受益がある場合、相続財産に持ち戻して遺産分割をすることができます。

特別受益の持ち戻しは、相続人間の公平のための制度です。

遺留分を計算する場合、次の贈与は遺留分を計算する財産に算入します。

(1)特別受益

(2)特別受益以外で、相続開始1年以内にされた贈与

(3)特別受益以外で、遺留分権利者に損害を与えることを知ってされた贈与

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

相続放棄した人が生前贈与を受けていても、特別受益ではありません。

特別受益とは、相続人が得ていた利益だからです。

相続放棄した人が生前贈与を受けていた場合、次の贈与が遺留分計算の対象になります。

・相続開始1年以内にされた贈与

・遺留分権利者に損害を与えることを知ってされた贈与

相続開始1年以上前にされた生前贈与であっても、損害を与えることを知ってされた贈与は遺留分計算の対象になります。

損害を与えることを知っていたことは、遺留分を請求する人が立証する必要があります。

損害を与えることを知っていたことを立証するのは、非常に困難です。

立証には、客観的証拠が必要になるからです。

例えば、高額の贈与をしていても今後の収入が見込めることがあります。

収入の見込みによっては、損害を与えることを知っていたとは言えないでしょう。

客観的に損害を与えることを知っていたことを立証するのは、高いハードルがあります。

生前贈与のうち条件にあてはまる贈与は、遺留分計算の対象になります。

③持戻しの免除をしても遺留分侵害額請求

特別受益の持戻しは、相続人間の公平のための制度です。

一部の相続人だけ特別に得ていた利益を相続財産に算入して、遺産分割をします。

持戻しの免除とは、特別に得ていた利益を考慮せずに遺産分割することです。

持戻しの免除は、被相続人の意思表示のみで行うことができます。

持戻しの免除があっても、特別に得ていた利益は遺留分計算の対象になります。

遺留分は、相続人に認められた最低限の権利だからです。

持戻しの免除で、遺留分計算の対象から除外することはできません。

被相続人の意思表示のみで遺留分計算の対象から除外できると、遺留分が奪われることになるからです。

被相続人の意思表示のみで、相続人の遺留分を奪うことはできません。

持戻しの免除をしても遺留分侵害額請求の対象にすることができます。

3遺留分侵害額請求をする方法

①遺留分侵害額請求権は最短1年で時効消滅

遺留分を請求しないまま長期間経過した場合、遺留分侵害額請求をすることができなくなります。

遺留分侵害額請求権には、時効があるからです。

遺留分侵害額請求権の時効は、次のとおりです。

(1)侵害の事実を知ってから1年

(2)侵害がされたときから10年

権利が消滅した後に、遺留分侵害額請求があっても拒否することができます。

遺留分侵害額請求権は、最短1年で時効消滅します。

②侵害された遺留分金額不明でも請求できる

遺留分を侵害された場合、遺留分侵害額請求をすることができます。

遺留分は、現金で請求します。

相続で受け取った財産を請求することはできません。

遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額を計算して請求します。

相続財産が金銭だけであれば、金額を争う余地はないでしょう。

相続財産には、いろいろな種類の財産があるのが通常です。

いろいろな種類の財産をいくらと考えるのか評価方法は複数あります。

被相続人が不動産を所有していることがあります。

不動産をいくらと考えるのか評価方法はいくつかあります。

どの評価方法で不動産を評価するかで、不動産の金額は大きく変わります。

遺留分侵害額請求をする人は、不動産の金額が高く評価されると有利です。

支払われる遺留分侵害額が高くなるからです。

遺留分侵害額請求を受ける人は、不動産の金額が低く評価されると有利です。

支払う遺留分侵害額が少なくなるからです。

評価方法がちがうと、相続財産全体の金額が大きく変わります。

遺留分侵害額請求をする際に、金額を明示する必要はありません。

侵害された遺留分金額不明でも、遺留分侵害額請求をすることができます。

③配達証明付き内容証明郵便で請求

遺留分侵害額請求の方法に、決まりはありません。

口頭で請求してもメールや手紙で請求しても、有効に請求することができます。

口頭で請求した場合、請求したことの証拠が残りません。

遺留分侵害額請求権は、最短1年で時効消滅します。

証拠がないと、言った聞いていないとトラブルになるでしょう。

遺留分侵害額請求は、配達証明付き内容証明郵便で請求するのがおすすめです。

配達証明付き内容証明郵便は、郵便サービスのひとつです。

内容証明は、差し出した書面の内容を郵便局が証明してくれます。

配達証明は、差し出した書面の配達を郵便局が証明してくれます。

配達証明付き内容証明郵便で請求すると、言った聞いていないのトラブルを防止できます。

権利があるのに権利を行使しないまま長期間経過した場合、権利が消滅します。

配達証明付き内容証明郵便で、請求するのがおすすめです。

④請求順序は遺言→死因贈与→生前贈与

遺留分に満たない財産の配分しか受けられなかった場合、不公平な遺言、生前贈与、死因贈与があるでしょう。

遺留分侵害額請求には、順序があります。

遺言→死因贈与→生前贈与の順です。

生前贈与が複数ある場合、日付が新しい生前贈与に遺留分侵害額請求をします。

請求順序は、遺言→死因贈与→生前贈与です。

⑤遺留分侵害額請求をする手順

手順①遺留分侵害額請求の意思表示

配達証明付き内容証明郵便で、遺留分侵害額請求の意思表示をします。

消滅時効が完成する前に、請求することが重要です。

遺留分侵害額請求をする手順1つ目は、遺留分侵害額請求の意思表示です。

手順②交渉

遺留分侵害額請求の意思表示をしたら、相手方と交渉します。

いろいろな種類の財産をいくらと考えるのか評価方法は複数あるからです。

遺留分の支払い方法についても、交渉の余地があるでしょう。

例えば、いつまでに払うか期限を決めたり分割払いの合意ができるかもしれません。

遺留分侵害額請求をする手順2つ目は、交渉です。

手順③遺留分侵害額請求の調停の申立て

当事者間で話し合いがつかない場合、家庭裁判所の助力を得ることができます。

遺留分侵害額請求の調停とは、家庭裁判所の助力を得てする当事者間の話し合いです。

家庭裁判所の調停委員から公平なアドバイスを受けると、冷静に話し合いができるかもしれません。

家庭裁判所の助力を得て、当事者間で合意を目指します。

遺留分侵害額請求の調停の申立先は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。

遺留分侵害額請求の調停の申立に必要な書類は、次のとおりです。

(1)遺留分侵害額請求の調停の申立書

(2)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

(3)相続人全員の現在戸籍

(4)収入印紙1200円分

(5)裁判所が連絡用に使う郵便切手

遺留分侵害額請求の調停は、1か月に1回程度調停期日が設けられます。

遺留分侵害額請求の調停は、半~1年程度かかります。

遺留分侵害額請求をする手順1つ目は、遺留分侵害額請求の意思表示です。

手順④遺留分侵害額請求訴訟

当事者が一方的な主張を続けると、話し合いがつかなくなります。

遺留分侵害額請求の調停で合意ができない場合、調停不成立になります。

調停不成立の場合、遺留分侵害額請求訴訟を提起することができます。

遺留分侵害の事実や損害を与えることを知っていたことは、遺留分を請求する側が立証します。

立証に失敗すると、請求を認めてもらえません。

遺留分侵害額請求訴訟は、1年以上かかることが多いでしょう。

遺留分侵害額請求をする手順4つ目は、遺留分侵害額請求訴訟です。

手順⑤強制執行

遺留分侵害額請求訴訟で勝訴判決を得た場合、強制執行ができます。

銀行預金などの財産に差押をして、支払を受けることができます。

判決の内容を強制的に実現することができます。

遺留分侵害額請求をする手順5つ目は、強制執行です。

4生前対策を司法書士に依頼するメリット

生前対策というと、相続税対策と考えがちです。

税金について検討することは大切ですが、税金だけに注目すると失敗します。

生前対策は、本人や家族が困らないように本人が物事のメリットデメリットを充分に判断できるうちに準備をすることです。

具体的には、①認知症対策②争族対策③相続税対策です。

税金だけに着目した場合、財産の大部分を生前贈与することに合理性があるかもしれません。

一部の相続人に偏った財産配分をした場合、相続発生後にトラブルになります。

財産の大部分を贈与した後、贈与を受けた相続人は相続放棄をすることがあります。

相続が発生する前1年以上の贈与であって、かつ、被相続人と相続放棄をした相続人のいずれかが遺留分権利者に損害を与えることを知らない場合、遺留分侵害額請求をすることができません。

遺留分侵害額請求をすることができなければ、いいだろうとは言えないでしょう。

このようなことがあった場合、家族の絆は決定的に壊されてしまうからです。

自分のためにも、家族のためにも、①認知症対策②争族対策をする必要があります。

自分と家族のために、生前対策を考えている人は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

生前贈与を受けても相続放棄

1生前贈与を受けても相続放棄

①生前贈与は贈与者と受贈者の契約

自分の財産は、自由に処分することができます。

生前贈与とは、財産の持ち主が生前に贈与契約をすることです。

贈与は、贈与者と受贈者の契約です。

贈与者と受贈者が合意すれば、贈与をすることができます。

合意があれば、口頭の合意であっても贈与は成立します。

生前贈与をするにあたって、だれかの同意は必要ありません。

家庭裁判所などの関与も、ありません。

生前贈与は、贈与者と受贈者の契約です。

②相続放棄で相続人でなくなる

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

相続放棄は、相続が発生してから手続します。

生前贈与と相続放棄は、相互に関係がありません。

生前贈与を受けても受けていなくても、相続放棄をすることができます。

生前贈与を受けても受けていなくても、単純承認することができます。

相続放棄をすると、はじめから相続人でなくなります。

2生前贈与と相続放棄が債権者に与える影響

①詐害行為は取消しができる

お金を借りた人は、借りたお金を返さなければなりません。

借りたお金を返さなければならないのに、自分の財産を不当に減少させると借金を返せなくなることがあります。

自分の財産を不当に減少させると、債権者は借金を返してもらえなくなって困ります。

詐害行為とは、債権者が困ることを知っているのに不当に財産を減少させることです。

たとえ、合法適法な贈与であっても、詐害行為になることがあります。

借金を返してもらうため、債権者は詐害行為を取り消すことができます。

②相続放棄は詐害行為ではない

被相続人が多額の借金を抱えて、死亡することがあります。

被相続人の借金は、相続財産です。

相続が発生したら、相続人が相続します。

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

被相続人の借金を引き継がないために、相続放棄をすることが考えられます。

相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

相続人に借金を返してもらおうと思っていたのに、請求できなくなって債権者は困ります。

債権者が困ることを知っていたのに、相続放棄をしたと言えます。

相続放棄は、詐害行為ではありません。

相続放棄について、債権者がとやかく言うことはできません。

債権者は、相続放棄を詐害行為で取り消すことはできません。

③相続放棄が詐害行為ではない理由

理由①相続放棄は身分行為だから

詐害行為で取り消すことができるのは、財産行為のみです。

相続放棄は、身分行為と考えられています。

身分行為とは、結婚や離婚、養子縁組や離縁、認知などの行為です。

身分行為は、他の人から強制されるものではありません。

相続放棄をしたのに詐害行為で取り消されるとなると、実質的に相続が強制されます。

身分行為が強制されるのは、許されることではありません。

相続放棄を詐害行為で取り消せない理由1つ目は、相続放棄は身分行為だからです。

理由②相続放棄の存在意義がなくなるから

多額の借金を相続すると、相続人の人生が破綻します。

相続人の人生を守るために、相続放棄の制度が存在します。

相続放棄をしたのに詐害行為で取り消されるとなると、相続放棄の制度の意義がなくなります。

相続放棄を詐害行為で取り消せない理由2つ目は、詐害行為で取消を認めると相続放棄の存在意義がなくなるからです。

理由③債権者が負担するべきリスクの押し付けになるから

お金を貸す人は、債務者が自己破産をするリスクを検討してお金を貸すか決めているはずです。

相続が発生したら、相続人が相続放棄をするリスクも検討してお金を貸すか決めるべきです。

債権者が負担するべきリスクを相続人に押し付けることは、許されることではありません。

相続放棄を詐害行為で取り消せない理由3つ目は、債権者が負担するべきリスクを相続人に押し付けることになるからです。

理由④財産を減少させていないから

詐害行為とは、債権者が困ることを知っているのに不当に財産を減少させることです。

相続放棄をしても、積極的に財産を減少させたわけではありません。

相続放棄を詐害行為で取り消せない理由4つ目は、財産を減少させていないからです。

④生前贈与に対して詐害行為取消権

生前贈与を受けても受けていなくても、相続放棄をすることができます。

被相続人の財産がわずかなプラスの財産と莫大なマイナスの財産であることがあります。

被相続人は、自分の財産を自由に処分することができます。

わずかなプラスの財産を生前贈与することがあります。

わずかなプラスの財産と莫大なマイナスの財産の場合、贈与契約はできないというルールはありません。

贈与者と受贈者が合意したら、贈与契約をすることができます。

わずかなプラスの財産を贈与したら、残る財産は莫大なマイナスの財産のみです。

この後に相続が発生したら、相続人は相続放棄をするでしょう。

相続放棄が認められたら、債権者は相続人に借金の返済を求めることができません。

このようなことが認められると、債権者にとってあまりに理不尽です。

贈与税を納めても贈与税を納めていなくても、債権者にとって理不尽です。

適法な贈与契約であっても、詐害行為に該当します。

理不尽な生前贈与に対して、詐害行為取消権を行使することができます。

⑤詐害行為取消権は裁判で行使

債権者は、裁判所に訴えて理不尽な生前贈与の取消を請求することができます。

借りたお金を返さなければならないのに、自分の財産を不当に減少させたからです。

債権者が困ることを知っているのに不当に財産を減少させたから、詐害行為にあたります。

裁判所に理不尽な生前贈与と認められたら、詐害行為は取消されます。

理不尽な生前贈与は、相続財産に戻さなければなりません。

債権者は、相続財産から借金の弁済をしてもらうことができます。

債権者が詐害行為取消権を行使しても、相続放棄に影響はありません。

裁判所に訴えて、詐害行為取消権を行使することができます。

3生前贈与と相続放棄が相続人に与える影響

①兄弟姉妹以外の相続人に遺留分がある

自分の財産は、自由に処分することができます。

自分の財産をどのように使うかは、自由に決めることができます。

とはいえ財産はひとりで築いたものではないでしょう。

家族の協力があってこそ、築くことができたもののはずです。

自分の名義になっているからと言って、まったく無制約の自由にすることはできません。

今まで協力してきた家族に、酷な結果となるおそれがあるからです。

被相続人に近い関係の相続人には、最低限の権利が認められています。

遺留分とは、被相続人に近い関係の相続人に認められている最低限の権利です。

遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に認められます。

②生前贈与で遺留分を侵害するおそれ

自分の財産は、自由に処分することができます。

財産の状況によっては、生前贈与によって相続人の遺留分を侵害することがあるでしょう。

適法な贈与契約であっても、遺留分を侵害することがあります。

配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。

生前贈与をしても、遺留分侵害額請求によって取り戻されます。

生前贈与で、遺留分を侵害するおそれがあります。

③相続人以外の人に遺留分侵害額請求ができる

相続人に対する生前贈与と相続人以外の人に対する生前贈与で、遺留分算定の基礎になるか異なります。

相続放棄をした人は、はじめから相続人でなくなります。

相続人以外の人に対する生前贈与と考えられます。

相続人以外の人に対する生前贈与だから、次の贈与が遺留分算定の基礎になります。

(1)相続開始前1年間にした贈与

(2)被相続人と受贈者双方が遺留分権利者に損害を加えると知ってした贈与

相続放棄をした人は、相続人ではありません。

相続人以外の人に、遺留分侵害額請求ができます。

4相続放棄の手続

①相続放棄は家庭裁判所で手続

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。

家庭裁判所で手続せずに、相続放棄をすることはできません。

相続放棄の申立ては郵送提出することができますが、オンラインで提出することはできません。

相続人間の話し合いで、相続財産を一切受け取らない合意をすることがあります。

相続人全員で合意ができれば、相続財産を一切受け取らない合意も有効な合意です。

相続財産を一切受け取らない合意をした場合、相続放棄をしたと表現することがあります。

相続放棄をしたと表現するだけで、相続放棄ではありません。

相続放棄は、家庭裁判所で手続する必要があるからです。

相続人間で相続財産を一切受け取らない合意をした場合、相続放棄ではなく遺産分割協議です。

相続放棄は、家庭裁判所で手続します。

②相続放棄の期限は3か月

相続放棄には、期限があります。

相続があったことを知ってから、3か月以内です。

「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。

相続放棄の期限は、3か月です。

③生前に相続放棄はできない

被相続人が莫大な借金を抱えている場合、借金を引き継いでしまうのではないかと不安になるでしょう。

被相続人の生前に、相続放棄をすることはできません。

相続放棄の申立てを家庭裁判所に提出しても、受け付けてもらえません。

被相続人が相続人になる予定の人と相続放棄をすると約束させていることがあります。

相続放棄をすると約束しても念書を差し入れても、意味はありません。

相続放棄は、家庭裁判所の手続だからです。

被相続人の生前に、相続放棄をすることはできません。

④相続放棄の必要書類

(1)被相続人の戸籍謄本

(2)被相続人の除票

(3)相続放棄する人の戸籍謄本

(4)収入印紙

(5)裁判所が手続で使う郵便切手

5生前贈与を受けた後に相続放棄をしたときの相続税

①基礎控除額以内なら相続税は課されない

相続税には、基礎控除があります。

相続財産が基礎控除額以内なら、相続税は課されません。

基礎控除額は、次の計算式で求めることができます。

基礎控除額=3000万円+600万円×相続人の人数

②相続時精算課税で受け取った財産は相続税の対象

相続時精算課税制度とは、贈与税の計算方法のひとつです。

一定の条件にあてはまる場合に、相続時精算課税制度を選択することができます。

相続時精算課税制度を選択すると、贈与税が課されず相続税の対象になります。

相続時精算課税を選択しても、相続放棄をすることができます。

相続時精算課税を選択して受け取った財産を使ってしまっても、相続放棄は有効です。

相続時精算課税を利用して受け取った財産は、相続税の対象です。

③生前贈与は相続財産に戻して相続税

相続税の対象になる財産を減らすため、毎年生前贈与をする人はたくさんいます。

被相続人が死亡直前3~7年間にした生前贈与は、相続財産に持戻して相続税を計算します。

令和6年以降にする生前贈与について、順次相続開始前7年に延長されます。

相続財産に持戻して相続税を計算するのは、相続人に対する生前贈与のみです。

相続放棄をした人は、はじめから相続人でなくなります。

相続放棄をして相続人でなくなっても、相続財産に持戻して相続税を計算する対象になります。

法律上相続人でなくなるのに、相続税の計算においては相続人扱いされます。

相続放棄をしても、生前贈与は相続財産に持戻して相続税を計算します。

6相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する申立てです。

相続人間の合意で、相続財産を一切相続しませんと決めることではありません。

家庭裁判所で認められないと、相続放棄とは認められません。

相続放棄をする場合、相続問題だけでなく被相続人や相続人の借金の問題が隠れています。

複雑な事情がある場合、相続人だけでなく債権者を巻き込んでトラブルになりがちです。

あいまいな知識では、余計トラブルが大きくなるでしょう。

相続放棄を考えている人は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

遺贈の放棄が相続に与える影響

1特定遺贈と包括遺贈がある

①特定遺贈は特定の財産を指定する

遺贈とは、遺言書を作成して相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。

遺贈には、2種類あります。

特定遺贈と包括遺贈です。

特定遺贈とは、遺言書に、「財産〇〇〇〇を遺贈する」と財産を具体的に書いてある場合です。

遺言書を作成して特定遺贈をする場合、引き継ぐ財産と引き継ぐ人は遺言書で指定します。

例えば、次ような記載です。

・不動産を〇〇〇〇さんに遺贈する

・〇〇銀行〇〇支店普通預金口座番号〇〇〇〇〇〇〇の預金を〇〇〇〇さんに遺贈する

・預貯金のうち100万円を〇〇〇〇さんに遺贈する

遺言者の意思を具体的に書くから、遺言者の気持ちを実現させることができます。

特定遺贈は、遺言書を作成して引き継ぐ財産を指定します。

②包括遺贈は割合で指定する

包括遺贈とは、遺言書に、「財産すべてを包括遺贈する」「財産の2分の1を包括遺贈する」と割合だけ書いて財産を具体的に書いてない場合です。

遺言書は、遺言者が元気なときに作成します。

遺言者が死亡するまでに、長期間経過することが多いでしょう。

財産内容が大きく変動することがあります。

特定遺贈する予定だった財産を処分するかもしれません。

特定された財産が処分された場合、特定遺贈する遺言の条項は無効になります。

包括遺贈は財産内容が大きく変動しても、一定の割合で遺贈することができます。

包括遺贈は、遺言書を作成して引き継ぐ財産の割合を指定します。

③遺贈を放棄することができる

遺言書は、遺言者がひとりで作ります。

遺言書で財産について定めるとき、相続人や受遺者の同意は不要です。

受遺者とは、遺贈で財産を引き継ぐ人です。

言わば一方的に、遺言書作ることができます。

遺言書に書いてあっても、相続人に気兼ねすることがあります。

トラブルになりたくないから、遠慮したいことがあるでしょう。

財産を受け取れると言っても、ありがた迷惑であることがあります。

遺言書に書いてあっても、遺贈を受ける義務はありません。

遺贈を放棄することができます。

2特定遺贈を放棄する方法

①特定遺贈の放棄に期限はない

特定遺贈の放棄の方法に、決まりはありません。

特定遺贈は、いつでも放棄することができます。

特定遺贈の放棄は、期限がありません。

②遺贈義務者に通知

特定遺贈を放棄する場合、遺贈義務者に通知します。

遺贈義務者とは、次の人です。

(1)遺言執行者がいる場合 遺言執行者

(2)遺言執行者がいない場合 相続人

(3)遺言執行者と相続人がいない場合 相続財産清算人

特定遺贈の放棄を遺贈義務者に通知する方法に、決まりはありません。

口頭の通知でも、差し支えありません。

口頭の通知では、後日トラブルになるおそれがあります。

例えば、配達証明付き内容証明郵便を利用すると、通知した証拠を残すことができて安心です。

特定遺贈の放棄は、遺贈義務者に通知します。

③特定遺贈は一部放棄ができる

具体的に財産を分けることができれば、特定遺贈全部を放棄することも一部だけ放棄することもできます。

例えば、「不動産と預貯金100万円を遺贈する」と書いてある場合、次の選択肢があります。

選択肢①特定遺贈全部を放棄する

選択肢②預貯金100万円を受け取って、不動産を放棄する

選択肢③預貯金60万円を受け取って、不動産と預貯金40万円を放棄する

特定遺贈は、一部放棄ができます。

3包括遺贈を放棄する方法

①包括遺贈の放棄の期限は3か月

包括遺贈を放棄する場合、相続を放棄する場合と同じ手続をします。

包括遺贈の放棄の期限は、遺贈があったことを知ってから3か月以内です。

包括遺贈の放棄の期限は、3か月以内です。

②手続先は家庭裁判所

包括遺贈を放棄する場合、家庭裁判所に包括遺贈を放棄する申立てをします。

提出先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。

包括遺贈の放棄の手続先は、家庭裁判所です。

③必要書類

包括遺贈の放棄で必要になる書類は、次のとおりです。

(1)遺言書

(2)遺言者の住民票

(3)受遺者の戸籍謄本(3か月以内のもの)

(4)収入印紙800円分

(5)家庭裁判所が使う郵便切手

家庭裁判所が使う郵便切手は、裁判所ごとに必要な金額や枚数が異なります。

4遺贈の放棄の注意点

注意①遺贈の放棄をしても相続人

遺贈によって、相続人に対して財産を引き継ぐことができます。

遺贈を放棄しても、相続人であることは変わりません。

遺贈を放棄しても、相続人として相続することができます。

相続したくない場合は、あらためて相続放棄の手続をする必要があります。

遺贈の放棄と相続放棄は、別の手続です。

遺贈の放棄の注意点1つ目は、遺贈の放棄をしても相続人であることです。

注意②相続放棄をしても遺贈

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

相続放棄をしても、遺贈を受けることができます。

遺贈は、相続人以外の人に財産を引き継ぐことができるからです。

遺贈を受けたくない場合は、あらためて遺贈の放棄の手続をする必要があります。

遺贈の放棄と相続放棄は、別の手続です。

遺贈の放棄の注意点2つ目は、相続放棄をしても遺贈を受けることができる点です。

注意③放棄された財産は遺産分割協議で決定

遺言書を作成して遺贈しても、遺贈を放棄することができます。

遺贈が放棄されたら、遺贈した財産は行き先を失います。

遺贈が放棄されたら、相続財産になります。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、遺産分割協議で決定します。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話合いです。

遺贈の放棄の注意点3つ目は、放棄された財産は遺産分割協議で決定することです。

注意④放棄の撤回はできない

遺贈されたことを知ったら、遺贈を単純承認するか遺贈を放棄するか選択することができます。

特定遺贈を放棄するときは、遺贈義務者に通知します。

包括遺贈を放棄するときは、家庭裁判所に包括遺贈の放棄の申立てをします。

遺贈の放棄をしたら、撤回することはできません。

相続放棄が撤回できないのと同様です。

撤回を認めると、相続が混乱するからです。

遺贈の放棄の注意点4つ目は、放棄の撤回はできないことです。

注意⑤催告に返答しないと承認

特定遺贈は、遺贈の放棄に期限がありません。

いつまでたっても単純承認をするのか放棄するのか決めないと、相続手続が進められません。

相続人は受遺者に対して早く決めて欲しいと、催告することができます。

催告期間内に返答をしないと、遺贈を承認したと見なされます。

遺贈の放棄の注意点5つ目は、催告に返答しないと承認と見なされることです。

注意⑥包括遺贈は一部放棄ができない

特定遺贈では、遺贈の一部放棄をすることができます。

包括遺贈では、一部放棄ができません。

相続放棄と同じです。

相続放棄は、一部放棄ができません。

遺贈の放棄の注意点6つ目は、包括遺贈は一部放棄ができないことです。

5遺贈の放棄のメリットデメリット

メリット①負担の回避ができる

遺言書で不動産を遺贈されることがあります。

不動産は重要な財産である一方で、固定資産税や除草などの負担があります。

相続財産全体の規模が大きいと、相続税が課されます。

ときには、遺贈がありがた迷惑であるかもしれません。

遺贈を放棄することで、負担を回避することができます。

遺贈の放棄のメリット1つ目は、負担の回避ができる点です。

メリット②相続人とのトラブル回避

相続人の中には、遺言書の内容に不満を持っている人がいるかもしれません。

遺言書に書いてあると言っても、相続人に気兼ねすることがあるでしょう。

遺贈を放棄することで、相続人とのトラブルを回避することができます。

遺贈の放棄のメリット2つ目は、相続人とのトラブル回避です。

メリット③特定遺贈は一部放棄ができる

具体的に分けることができれば、特定遺贈は一部放棄をすることができます。

受け取りたい財産だけ選んで、遺贈を受けることができます。

遺贈の放棄のメリット3つ目は、特定遺贈は一部放棄ができる点です。

メリット④遺贈を放棄しても相続できる

遺贈の放棄と相続放棄は、別の制度です。

相続人に対して遺贈があった場合、遺贈の放棄をしても相続人のままです。

相続放棄をしても、遺贈を受けることができます。

遺贈の放棄のメリット4つ目は、遺贈を放棄しても相続できる点です。

デメリット①放棄は撤回できない

遺贈を放棄すると、撤回できません。

遺贈を放棄した後に、財産の価値が急上昇することがあります。

いったん放棄をすると、財産は取り戻せません。

遺贈の放棄のデメリット1つ目は、放棄は撤回できない点です。

デメリット②包括遺贈の放棄に期限3か月

包括遺贈の放棄は、3か月の期限があります。

法律の知識がないと、3か月の期限があるルールを知らないでしょう。

手続しないまま3か月が過ぎると、包括遺贈の放棄ができません。

遺贈の放棄のデメリット1つ目は、包括遺贈の放棄に期限3か月がある点です。

デメリット③相続人とのトラブル

遺言書で遺贈された財産は、相続人が受け取りたくない財産であることがあります。

例えば、遠方にある不動産などです。

遺贈を放棄すると、財産は相続財産になります。

相続人が引き継ぐことになるから、相続人とトラブルになるおそれがあります。

遺贈の放棄のデメリット3つ目は、相続人とのトラブルになるおそれがある点です。

デメリット④包括遺贈の放棄の手続が煩雑

包括遺贈の放棄は、家庭裁判所に対して包括遺贈の放棄の申立てをします。

裁判所に提出する書類作成は、知識がないと難しいことが多いでしょう。

遺贈の放棄のデメリット4つ目は、包括遺贈の放棄の手続が煩雑な点です。

6相続放棄と遺贈の放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄も包括遺贈の放棄もプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する申立てです。

相続人らとのお話合いで、プラスの財産を相続しませんと申し入れをすることではありません。

家庭裁判所で認められないとマイナスの財産を引き継がなくて済むというメリットは受けられません。

放棄ができるのは、その相続でチャンスは実質的には1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできます。

高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。

一挙に、ハードルが上がると言ってよいでしょう。

司法書士であれば、家庭裁判所に認めてもらえるポイントを承知しています。

認めてもらえやすい書類を作成することができます。

相続放棄も遺贈の放棄も、原則として、撤回ができません。

3か月の期間内に手続するのは、想像以上にハードルが高いものです。

相続放棄を考えている方は、すみやかに司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続放棄ができないケース

1相続放棄で相続人でなくなる

①相続放棄は各相続人が自分で判断する

相続が発生したら、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続を単純承認するか相続放棄をするか、各相続人が自分の意思で判断することができます。

他の相続人の同意は、不要です。

相続を単純承認するか相続放棄をするか、他の相続人に強制されることはありません。

相続放棄は、各相続人が自分で判断します。

②相続放棄で一切の財産を引き継がない

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

相続財産には、さまざまな種類の財産が含まれるでしょう。

プラスの財産とマイナスの財産の両方が相続財産です。

相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

被相続人の財産は、一切相続しません。

プラスの財産を引き継がないし、マイナスの財産を引き継ぎません。

相続放棄で、一切の財産を引き継ぎません。

③相続放棄で相続手続に関与しない

相続手続では、相続人全員が協力する必要があります。

相続財産は、相続人全員の共有財産だからです。

相続財産の分け方は、遺産分割協議で決定します。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方を決めるため相続人全員でする話合いです。

相続人全員の協力がないと、相続手続を進めることができなくなります。

相続放棄をすると、遺産分割協議に参加する必要はありません。

相続放棄で相続手続に関与する必要がなくなります。

2相続放棄の期限3か月を過ぎると相続放棄ができない

①熟慮期間経過は3か月

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。

相続放棄には、期限があります。

相続があったことを知ってから、3か月以内です。

熟慮期間とは、相続人が相続放棄をするか検討するための期間です。

相続放棄の期限3か月を過ぎると、相続放棄ができません。

②相続の承認または放棄の期間の伸長の申立てができる

相続放棄の期限3か月が過ぎると、相続放棄はできなくなります。

被相続人の財産状況を知らないと、3か月はあっという間です。

相続を単純承認すべきか相続放棄すべきか、調査に時間がかかることがあるでしょう。

相続の承認または放棄の期間の伸長の申立てとは、期限3か月は延長してもらう手続です。

判断するための資料を集めるため、相続放棄の期限を延長してもらうことができます。

申立てを受け付けたら、家庭裁判所は期限3か月は延長すべきか判断します。

申立てをしても、延長が認められない可能性があります。

期限3か月は延長が認められるように、上申書で家庭裁判所を説得します。

上申書には、次の事項を詳細に記載します。

・相続放棄をすべきか単純承認すべきが判断ができない具体的理由

・延長が必要な期間

判断できない具体的理由を裏付ける証拠があれば、一緒に提出するといいでしょう。

期限3か月を延長するのが妥当であると家庭裁判所に納得してもらうことが重要です。

相続放棄の期限は3か月は、延長してもらうことができます。

3単純承認をしていると相続放棄ができない

①相続財産を利用処分した

相続を単純承認するか相続放棄をするか、いったん選択したら撤回することはできません。

相続財産を利用処分している場合、単純承認をしたと判断されて相続放棄ができません。

②遺産分割協議をした

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話合いです。

遺産分割協議をした場合、単純承認をしたと判断されて相続放棄ができません。

③経済的価値の高い形見分け

経済的価値の低い日常品は、形見分けをしても問題になりません。

高価な宝飾品やブランド品は、経済的価値が高いでしょう。

財産的価値の高い形見分けは、相続財産の処分だから単純承認と判断されます。

経済的価値の高い形見分けをした場合、相続放棄ができません。

④被相続人あての請求を相続財産で支払い

被相続人あての請求書がある場合、相続人の固有の財産から支払う場合は問題がありません。

相続人の固有の財産とは、もともと相続人のものであった財産です。

相続財産から支払っている場合、相続財産の処分だから単純承認と判断されまて相続放棄ができません。

⑤被相続人の債権を取立てて支払を受けた

被相続人の債権を取立てると、被相続人の債権が減ります。

被相続人の債権を取立ては、相続財産の処分だから単純承認と判断されて相続放棄ができません。

⑥相続財産がないと偽ったり隠したりした

相続財産ないと偽ったり隠したりして、独り占めすることは許されることではありません。

相続財産を勝手に処分したことと同じように見られて、単純承認と判断されます。

相続財産を勝手に処分したと判断された場合、相続放棄はできません。

4家庭裁判所で手続していないと相続放棄ができない

①相続放棄は家庭裁判所で手続

相続放棄は、家庭裁判所の手続です。

家庭裁判所で手続していないと、相続放棄ができません。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。

相続放棄の管轄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

管轄する家庭裁判所は、裁判所のホームページで調べることができます。

相続放棄の申立てに添付する書類は、次のとおりです。

(1)被相続人の戸籍謄本

(2)被相続人の除票

(3)相続放棄する人の戸籍謄本

(4)収入印紙

(5)裁判所が手続で使う郵便切手

相続放棄は、家庭裁判所で手続します。

②遺産分割協議で相続放棄はできない

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

さまざまな家族の事情から、一部の相続人が財産を何も受け取らないことがあります。

一部の相続人が財産を何も受け取らない合意をした場合、相続放棄をしたと表現することがあります。

遺産分割協議で一部の相続人が財産を何も受け取らない合意をした場合、相続放棄ではありません。

被相続人が借金を抱えて死亡した場合、債権者は相続人全員に借金の返済を請求することができます。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、借金の返済は不要です。

相続放棄が認められた人は、相続人ではないからです。

遺産分割協議で財産を何も受け取らない合意をした場合、借金の返済が必要です。

遺産分割協議をした人は、相続人だからです。

遺産分割協議で、相続放棄をすることはできません。

③生前に相続放棄はできない

被相続人が莫大な借金を抱えている場合、借金を引き継いでしまうのではないかと不安になるでしょう。

被相続人の生前に、相続放棄をすることはできません。

相続放棄の申立てを家庭裁判所に提出しても、受け付けてもらえません。

被相続人が相続人になる予定の人と相続放棄をすると約束させていることがあります。

相続放棄をすると約束しても念書を差し入れても、意味はありません。

相続放棄は、家庭裁判所の手続だからです。

被相続人の生前に、相続放棄をすることはできません。

父母が離婚する際に、子どもが相続放棄をすると誓約書を渡していることがあります。

子どもが相続放棄をすると誓約書を書いても、子どもには関係ない話です。

相続を単純承認するか相続放棄をするか、各相続人が自分の意思で判断することができます。

被相続人の生前に、相続放棄をすることはできません。

④書類不足で相続放棄ができない

必要な書類が不足していると、家庭裁判所は相続放棄を認めてくれません。

不足の書類があると、家庭裁判所から連絡があります。

連絡があったら、すみやかに対応しましょう。

家庭裁判所は平日の昼間しか業務を行っていません。

せっかく連絡してくれたのに、対応せずに放置すると相続放棄が認められなくなります。

5判断能力がない人は自分で相続放棄ができない

①未成年者は自分で相続放棄ができない

被相続人が若くして死亡した場合や代襲相続があった場合、相続人が未成年であることがあります。

未成年は、物事のメリットデメリットを適切に判断することはできません。

未成年は、自分でひとり相続放棄をすることができません。

相続を単純承認するか相続放棄をするか、各相続人が自分の意思で判断する必要があるからです。

一般的に、未成年者が契約などの法律行為をする場合、親権者が代理します。

未成年者が相続人である場合、親権者も相続人であることが多いでしょう。

未成年者と親権者が相続人である場合、利益相反になるおそれがあります。

利益相反とは、一方がソンすると他方がトクする関係です。

利益相反になる場合、親権者は未成年者を代理することができません。

親権者の代わりに、特別代理人が代理します。

未成年者は、自分ひとりで相続放棄ができません。

②認知症の人は自分で相続放棄ができない

相続人が高齢である場合、認知症を発症していることがあります。

認知症の人は、物事のメリットデメリットを適切に判断することはできません。

認知症の人は、自分でひとり相続放棄をすることができません。

相続を単純承認するか相続放棄をするか、各相続人が自分の意思で判断する必要があるからです。

一般的に、認知症の人が契約などの法律行為をする場合、成年後見人が代理します。

成年後見人とは、認知症の人をサポートする人です。

成年後見人が認知症の人の家族である場合、成年後見人も相続人であることが多いでしょう。

認知症の人と成年後見人が相続人である場合、利益相反になるおそれがあります。

利益相反になる場合、成年後見人は認知症の人を代理することができません。

成年後見監督人がいる場合、成年後見人の代わりに成年後見監督人が代理します。

成年後見監督人がいない場合、特別代理人が代理します。

認知症の人は、自分ひとりで相続放棄ができません。

6相続放棄で失敗しないためのポイント

①早期に確実な財産調査

相続放棄の熟慮期間は、3か月です。

相続が発生すると、3か月はあっという間です。

相続を単純承認するか相続放棄をするか適切に判断するためには、確実な財産調査が重要です。

単純承認も相続放棄も、撤回することができないからです。

②子ども全員が相続放棄をしたら次順位相続人

子どもが相続放棄をしたら、相続人でなくなります。

子ども全員が相続放棄をしたら、次順位相続人が相続します。

家庭裁判所は、次順位相続人に通知しません。

次順位相続人に連絡する義務はありませんが、連絡してあげると親切でしょう。

子ども全員が相続放棄をしたら、次順位相続人が相続します。

③相続放棄が認められなかったときは即時抗告

相続放棄が認められなかったときは、即時抗告をすることができます。

即時抗告ができるのは、2週間以内です。

再審理は、高等裁判所の手続です。

④相続放棄をしても祭祀主宰者

被相続人の財産には、相続財産の他に祭祀用財産があるかもしれません。

祭祀用財産は、相続人ではなく祭祀主宰者が引き継ぎます。

祭祀主宰者とは、先祖祭祀を主宰する人です。

祭祀用財産は、例えば、お墓、仏壇、家系図などの財産です。

相続放棄をしても、祭祀主宰者は祭祀用財産を引き継ぎます。

⑤相続放棄をしても管理義務

相続放棄をしたら、次順位相続人が相続します。

相続人になった人が相続財産を管理してくれるでしょう。

自分の他に相続人がいない場合や相続人全員が相続放棄をした場合、相続放棄をした人は相続財産の管理を続けなければなりません。

相続財産の管理を続ける義務は、相続財産を管理すべき人が管理を始めるまでです。

相続財産を管理すべき人が管理を始めた場合、管理を終了することができます。

7相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄は、チャンスは1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることができます。

高等裁判所の手続です。

2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。

一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。

相続が発生してから3か月以内に申立てができなかったのは止むを得なかったと家庭裁判所に納得してもらうことが重要です。

通常は家庭裁判所に対して、上申書や事情説明書という書類を添えて、説得します。

家庭裁判所が知りたいことを無視した作文やダラダラとした作文では認めてもらうことは難しいでしょう。

司法書士であれば、家庭裁判所が知りたいポイントを承知しています。

認めてもらいやすい書類を作成することができます。

3か月の期限が差し迫っている方や期限が過ぎてしまっている方は、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続放棄の必要書類に有効期限がある

1相続放棄は家庭裁判所に申立てが必要

相続が発生したら、原則として、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も相続人が受け継ぎます。

被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継がないことを相続の放棄といいます。

相続放棄は、家庭裁判所に申立てが必要です。

相続放棄の申立てに必要な書類は、次のとおりです。

①被相続人の戸籍謄本

②被相続人の除票

③相続放棄する人の戸籍謄本

④収入印紙

⑤裁判所が手続で使う郵便切手

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、プラスの財産を引き継がなくなりますが、マイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。

2戸籍謄本も除票もそれ自体に有効期限はない

戸籍謄本は、本籍地のある市区町村役場が発行します。

除票は、住民票をおいている市区町村役場が発行します。

戸籍謄本を見ると、発行年月日が記載されています。

除票を見ると、発行年月日が記載されています。

発行年月日が記載されているだけで、有効期限は記載されていません。

戸籍謄本や住民票に、有効期限はありません。

戸籍謄本や住民票は、交付の時点の内容の証明書だからです。

発行年月日が極端に古い書類は、受付をしてもらえないことがあります。

受付をする機関が独自でルールを決めているからです。

3被相続人の戸籍謄本と除票は相続が発生した後のもの

①戸籍謄本は被相続人死亡の記載があるもの

相続が発生する前は、相続放棄ができません。

被相続人の戸籍謄本は、被相続人の死亡が記載されていなければなりません。

死亡届を提出した直後に戸籍謄本を請求する場合、市区町村役場の事務処理中かもしれません。

被相続人の死亡が記載されていることを確認して発行してもらいましょう。

②除票は被相続人死亡の記載があるもの

相続放棄の申立てをする先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

被相続人の除票は、被相続人の死亡が記載されていなければなりません。

死亡届を提出した直後に除票を請求する場合、市区町村役場の事務処理中かもしれません。

被相続人の死亡が記載されていることを確認して発行してもらいましょう。

4相続放棄をする人の戸籍謄本は3か月以内

①相続放棄する人は相続発生後取得の戸籍謄本

相続が発生する前は、相続放棄ができません。

相続放棄は、家庭裁判所に対して、必要な書類をを添えて相続放棄をしたい旨の届出をします。

家庭裁判所は、生前に相続放棄の受付はしません。

被相続人の死亡する前に相続放棄ができるとすると、相続人になる予定の人が干渉して相続が発生する前からトラブルになることが考えられるからです。

相続発生後に取得した戸籍謄本を提出する必要があります。

②相続放棄する人は発行後3か月以内の戸籍謄本

家庭裁判所は、相続放棄をする人の戸籍謄本について、発行後3か月以内のルールを設けています。

古い戸籍謄本を提出しても、受け付けてもらえません。

相続放棄は、3か月以内に家庭裁判所に申立てをする必要があります。

相続発生後取得した戸籍謄本であれば、必ず3か月以内になると思うかもしれません。

相続後記の期限3か月のスタートは、原則として、相続があったことを知ってからです。

「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。

被相続人が死亡してから3か月以内ではなく、相続財産を相続することを知ってから3か月以内です。

被相続人が死亡してから何年も経過してから相続があったことを知る場合があります。

被相続人が死亡後、何年も経過してから相続があったことを知った場合、相続放棄をすることができます。

相続放棄の申立てをする場合、発行後3か月以内の戸籍謄本を提出する必要があります。

③相続放棄をするのに印鑑証明書は不要

相続放棄は、本来、家庭裁判所に対する手続です。

家庭裁判所に提出する書類には実印を押す必要はありません。

実印を押さないから、印鑑証明書を提出することもありません。

にもかかわらず、相続放棄の手続のため実印と印鑑証明書を用意して欲しいと他の相続人に言われたというケースがあります。

相続放棄のためと称していますが、相続放棄の手続のはずがありません。

相続放棄の手続は、相続放棄をする相続人が自分でするものだからです。

他の相続人が相続放棄の手続をするものではありません。

相続放棄の手続には、実印も印鑑証明書も不要です。

実印と印鑑証明書を渡して欲しいと言ってきた場合、別の手続をしようとしています。

自称専門家の場合、遺産分割協議と相続放棄を混同しているケースは度々あります。

他の相続人に対してプラスの財産を相続しないと宣言することを相続放棄と誤解しているケースでしょう。

遺産分割では、遺産分割協議書と印鑑証明書が必要になります。

相続放棄と遺産分割は、まったく別の効果の別の手続です。

5相続登記の必要書類は有効期限がない

法務局は、被相続人や相続人の戸籍謄本について、有効期限を設けていません。

住民票や印鑑証明書についても、有効期限を設けていません。

相続登記をする場合、登録免許税を納めなければなりません。

登録免許税は、登記申請年度の固定資産税評価額をもとにして計算します。

固定資産税の評価証明書は、4月1日に新年度になります。

登記申請が4月1日を越して新年度になった場合、新年度の固定資産税の評価証明書が必要です。

相続登記で期限を気にしなければならないのは、固定資産税評価証明書だけです。

他の添付書類については、古いものだけであれば問題はありません。

6銀行などの金融機関は独自ルールで有効期限を決めている

①多くの銀行は有効期限3か月か6か月

相続の手続先は、銀行や保険会社などがイメージしやすいでしょう。

銀行や保険会社などは、独自で書類の有効期限を決めています。

取得してから長期間経過した場合、取得し直してくださいと言われます。

銀行や保険会社などの独自ルールなので、一概には言えませんが、多くは3か月や6か月で取得し直しと言われてしまいます。

②期限切れの戸籍等で法定相続情報一覧図を取得することができる

相続手続のたびに、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍と相続人の現在戸籍の束を提出しなければなりません。

大量の戸籍を持ち歩くと汚してしまったり、紛失する心配があるでしょう。

被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのか一目で分かるように家系図のように取りまとめてあると便利です。

この家系図と戸籍謄本等を法務局に提出して、登記官に点検してもらうことができます。

登記官は内容に問題がなかったら、地模様の入った専用紙に認証文を付けて印刷して、交付してくれます。

登記官が地模様の入った専用紙に印刷してくれた家系図のことを法定相続情報一覧図と言います。

法務局に戸籍謄本等の点検をお願いすることを法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と言います。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をする場合、取得してから長期間経過した戸籍謄本や住民票を提出しても差し支えありません。

取得してから長期間経過した戸籍謄本や住民票を提出しても、内容が適切であれば、地模様の入った専用紙に認証文を付けて印刷して交付してくれます。

法定相続情報一覧図には、交付した日付が記載されています。

銀行や保険会社などの独自ルールによりますが、法定相続情報一覧図の交付日から3か月や6か月以内であれば期限内の書類として受け付けてもらえます。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をしてから5年間は、再交付の申出ができます。

法定相続情報一覧図の交付日から3か月や6か月の期限が切れてしまった場合、法務局に対して法定相続情報一覧図の再交付をしてもらうことができます。

法定相続情報一覧図の再交付をしてもらえば、新しい交付日の法定相続情報一覧図を取得することができます。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍と相続人の現在戸籍は大量にある場合、取り直しをする負担は大きいものです。

銀行や保険会社など手続先がたくさんある場合、3か月や6か月はあっという間に過ぎてしまいます。

法定相続情報一覧図を上手に活用すると、スムーズに相続手続ができます。

7相続税申告のの必要書類は有効期限がない

税務署は、被相続人や相続人の戸籍謄本について、有効期限を設けていません。

相続税は、10か月以内に申告する必要があります。

8相続放棄の提出書類は原本還付してもらうことができる

家庭裁判所に提出した書類は、請求しなければ原本還付してもらうことはできません。

添付書類を返してもらえれば、財産を相続する相続人が使うことができます。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本をすべて取得するのは、想像以上に時間と手間がかかります。

相続手続をする手続先がたくさんある場合、添付書類の原本還付を請求すると便利です。

添付書類を返してもらえないと、あらためて手間と時間をかけてたくさんの書類を取り寄せなければならなくなるからです。

家庭裁判所は相続放棄申述書以外すべての書類を返してくれます。

相続放棄申述書に原本還付申請書と返してもらいたい書類のコピーを添付します。

コピーに原本に相違ありませんなどの記載は不要です。

9相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する申立てです。

相続人らとのお話合いで、プラスの財産を相続しませんと申し入れをすることではありません。

家庭裁判所で認められないとマイナスの財産を引き継がなくて済むというメリットは受けられないのです。

実は、相続放棄はその相続でチャンスは実質的には1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできますが、高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。

一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。

司法書士であれば、家庭裁判所に認めてもらえるポイントを承知していますから、認めてもらえやすい書類を作成することができます。

相続放棄をしたい旨の届出には戸籍や住民票が必要になります。

お仕事や家事、通院などでお忙しい人には平日の昼間に役所にお出かけになって準備するのは負担が大きいものです。

戸籍や住民票は郵便による取り寄せもできますが、書類の不備などによる問い合わせはやはり役所の業務時間中の対応が必要になりますから、やはり負担は軽いとは言えません。

このような戸籍や住民票の取り寄せも司法書士は代行します。

3か月の期間内に手続きするのは思ったよりハードルが高いものです。

相続放棄を考えている方はすみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続放棄しても生命保険の死亡保険金

1相続放棄したら相続人でなくなる

①相続放棄は3か月以内に家庭裁判所で手続

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。

相続放棄を希望する場合、3か月の期限があります。

相続があったことを知ってから、3か月以内に家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

相続人でなくなるから、被相続人の財産は一切に引き継ぐことができません。

プラスの財産もマイナスの財産も、相続しません。

相続放棄は、家庭裁判所で手続します。

②単純承認をすると相続放棄が無効になる

相続を単純承認するか相続放棄をするか選択したら、撤回することはできません。

撤回とは、相続放棄が受理されたときには何も問題がなかったのに、後から問題が発生したので、なかったことにすることです。

相続財産を処分利用した場合、単純承認をしたと見なされます。

単純承認とは、プラスの財産とマイナスの財産をすべて相続することです。

単純承認をしたら、相続放棄はできません。

単純承認をすると、相続放棄が無効になります。

2相続放棄しても生命保険の死亡保険金

①生命保険の死亡保険金は受取人の固有の財産

生命保険の死亡保険金は金額が大きいことが多いので、気になる人も多いでしょう。

原則として、生命保険の保険金を受け取る権利は、相続人の固有の財産です。

固有の財産とは、相続財産ではなく、もとからその人の財産であるという意味です。

被相続人の死亡をきっかけにして、死亡保険金を受け取ります。

保険契約によって、受取人が受け取るものです。

被相続人は、生前に生命保険の死亡保険金を受け取る権利を持っていません。

相続によって、被相続人から受け継いだ財産ではありません。

遺産分割協議をしなくても、死亡保険金を受け取ることができます。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方を決めるため相続人全員でする話合いです。

生命保険の死亡保険金は、相続財産ではなく受取人の固有の財産です。

②死亡保険金受取で相続放棄は無効にならない

生命保険の保険金を受け取る権利は、相続人の固有の財産です。

相続財産ではなく、もとからその人の財産です。

生命保険の死亡保険金を受取っても、相続放棄は無効になりません。

生命保険の死亡保険金を受取っても、単純承認と見なされないからです。

もとから受取人の財産だから、相続とは無関係です。

死亡保険金受取で、相続放棄は無効になりません。

③受取人は相続人でも受取ができる

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

相続人でなくなると、受取人でなくなるように感じるかもしれません。

受取人を相続人と指定する契約は、相続人になる人のための契約と言えます。

生命保険契約の効力が発生したときに、保険契約によって受取人の固有の財産になります。

受取人は相続人と指定してあっても、死亡保険金は相続財産ではありません。

受取人は相続人と指定されても、相続放棄した受取人が死亡保険金を受け取ることができます。

④受取人の指定がなくても保険約款の定めで受取ができる

生命保険の死亡保険金の受取人を指定しないまま、被保険者が死亡することがあります。

保険約款に「受取人の指定がないときは、被保険者の相続人に支払う」と定めてあることがあります。

死亡保険金の受取人の指定がなくても保険約款に定めがあれば、受取人を相続人と指定したと解すべきです。

相続人は、固有の財産として生命保険の死亡保険金を受け取ることができます。

受取人の指定がなくても保険約款の定めで、死亡保険金の受取ができます。

相続放棄をしても、保険約款の定めで死亡保険金の受取ができます。

⑤生命保険で借金を返済する必要はない

相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄をする場合、被相続人の負債を引き継がないためであることが多いでしょう。

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、被相続人の借金は引き継ぎません。

生命保険の死亡保険金は、受取人の固有の財産です。

受取人が自由に使うことができます。

債務者が死亡したら、債務は相続人が相続します。

債務を相続した相続人に対して、借金を請求することができます。

相続放棄をした人に、取立てをすることはできません。

生命保険の死亡保険金を受け取っても、借金を返済する必要はありません。

3相続放棄をすると受取できない生命保険がある

①入院給付金は受取ができない

生命保険契約では、さまざまな保障が受けられる契約があります。

例えば、入院や手術を受けると、給付金が受けれることがあります。

手厚い入院給付金や手術一時金がある場合、受取人は被相続人になっているでしょう。

被相続人が給付金を受け取らないまま死亡した場合、給付金を受け取る権利は相続財産です。

相続財産である給付金を受け取った場合、単純承認になります。

相続放棄をしたら、入院給付金や手術一時金などを受け取ることはできません。

②解約返戻金は受取ができない

被相続人が契約者となって、家族に生命保険をかけていることがあります。

生命保険の被保険者である家族は元気だから、死亡保険金は支払われません。

生命保険の保険料を払っていた人が死亡しただけですから、生命保険契約も継続します。

生命保険契約は、契約者の相続人が相続します。

生命保険契約を相続したら、生命保険契約を解約して解約返戻金を受け取ることができます。

相続放棄をした人は、生命保険契約を相続することはできません。

相続放棄をした人は、生命保険契約を解約することはできません。

生命保険契約を解約することは、相続財産を処分したと判断されるからです。

相続放棄をした人は、解約返戻金を受け取ることはできません。

③満期保険金は受取ができない

生命保険の中には、保険期間満了時に満期保険金が支払われる契約があります。

代表例は、養老保険や学資保険です。

満期保険金の受取人は、被相続人であることが多いでしょう。

受取人が被相続人である場合、満期保険金を受け取る権利は相続財産です。

相続放棄をした人は、満期保険金を受け取ることができません。

満期保険金の受取人は、相続人であるかもしれません。

受取人が相続人である場合、満期保険金を受け取る権利は受取人の固有の財産です。

相続放棄をした人は、満期保険金を受け取ることができます。

満期保険金の受取人によっては、相続放棄した人が受け取ることができません。

4相続放棄後に生命保険を受け取るときの注意点

①受取人を確認する

生命保険の保険金は、保険契約で受取人が決められているでしょう。

受取人になっていない人は、保険金を受け取れないのは当然です。

保険証券を見ると、保険契約上の受取人を確認することができます。

被相続人が受取人になっている場合、保険金を受け取る権利は相続財産です。

相続放棄をすると、相続することはできません。

生命保険を受け取るときの注意点の1つ目は、受取人を確認することです。

②契約内容を確認する

生命保険には、さまざまな保障に備えた契約があります。

入院給付金や手術一時金などは、被相続人が受取人になっていることが多いでしょう。

相続放棄をすると、給付金を受け取ることはできません。

被相続人の契約が存続している場合、相続人が契約を引き継ぎます。

相続放棄をした人は、契約を引き継ぐことはできません。

契約を引き継ぐことはできないから、契約解除をすることはできません。

生命保険契約の解約返戻金を受け取ることもできません。

生命保険契約の内容をよく確認して対応することが重要です。

生命保険を受け取るときの注意点の2つ目は、契約内容を確認するとです。

③税金の対象になる

生命保険の死亡保険金を受け取る権利は、受取人の固有の財産です。

相続財産ではないから、相続放棄をしても受取ることができます。

生命保険の保険料を被相続人が負担していた場合、相続税の対象になります。

被相続人の死亡による財産の移転だからです。

生命保険の死亡保険金は相続財産ではないのに、相続税の対象になります。

相続財産ではないのに相続税の対象になる財産を見なし相続財産と言います。

生命保険の死亡保険金には、相続人1人あたり最高500万円の非課税限度額があります。

非課税限度額を計算するときは、相続放棄をした人も人数に含めることができます。

相続放棄をした人が生命保険を受け取った場合、相続税を計算するときに生命保険の非課税枠を使うことはできません。

生命保険の保険料を受取人が負担していた場合、所得税の対象になります。

生命保険の保険料を他の家族が負担していた場合、贈与税の対象になります。

生命保険を受け取るときの注意点の3つ目は、税金の対象になることです。

5相続放棄後に生命保険を受け取る手順

手順①相続放棄の手続完了

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、相続放棄申述受理通知書が届きます。

必要に応じて、次順位相続人に相続放棄が認められたことを連絡します。

相続放棄後に生命保険を受け取る手順1つ目は、相続放棄の手続を完了させることです。

手順②生命保険会社に連絡

被保険者の死亡を生命保険会社へ連絡します。

保険金請求のための請求書を取り寄せます。

相続放棄後に生命保険を受け取る手順2つ目は、生命保険会社に連絡することです。

手順③必要書類の準備

保険金請求のため、次の書類を準備します。

(1)保険金請求書

(2)死亡診断書のコピー

(3)戸籍謄本

(4)本人確認書

保険会社によっては、他の書類が必要になることがあります。

被保険者の死亡を連絡したときに、よく確認しておくといいでしょう。

相続放棄後に生命保険を受け取る手順3つ目は、必要書類の準備することです。

手順④必要書類の提出

手順③で準備した書類を生命保険会社に提出します。

生命保険会社の審査で、追加で書類が必要になることがあります。

問題がなければ、指定した口座に保険金が振り込まれます。

相続放棄後に生命保険を受け取る手順4つ目は、必要書類の提出することです。

手順⑤税務申告

受け取った死亡保険金が見なし相続財産になります。

相続財産全体の規模が一定以上大きい場合、相続税申告が必要になります。

相続放棄をした人は、生命保険の非課税限度額を使えません。

税務申告については、税務署に相談すると安心です。

相続放棄後に生命保険を受け取る手順5つ目は、税務申告することです。

6相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄は、家庭裁判所に対して手続する必要があります。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。

相続放棄をすると、初めから相続人でなくなるからです。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、相続に関する手続には関与しなくて済むと安心してしまいがちです。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合であっても、相続財産を処分した場合、相続放棄が無効になります。

相続放棄は簡単そうに見えて、実はいろいろなことを考慮しなければならない手続です。

相続放棄を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

親を相続放棄しても祖父母を代襲相続できる

1相続放棄で相続人でなくなる

①相続放棄でプラスの財産もマイナスの財産も引き継がない

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄をすると、はじめから相続人でなくなります。

被相続人が莫大な借金を抱えて死亡した場合、相続放棄を選択することが多いでしょう。

相続放棄をしたら、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎません。

②遺産分割協議で相続放棄はできない

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。

家庭裁判所で相続放棄が認められたときだけ、相続放棄のメリットを受けることができます。

さまざまな家族の事情から、一部の相続人がプラスの財産を引き継がない合意をすることがあります。

プラスの財産を引き継がない合意をすることを相続放棄と表現することがあります。

相続財産の分け方について相続人全員で合意することは、遺産分割協議です。

遺産分割協議で、相続放棄をすることはできません。

③相続放棄は家庭裁判所の手続

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。

提出先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。

被相続人の子どもが相続放棄をするときの、必要書類は次のとおりです。

(1)被相続人の住民票の除票または戸籍の附票

(2)被相続人の戸籍謄本

(3)相続放棄をする人の戸籍謄本

被相続人と相続放棄をする人が同じ戸籍に入っている場合、戸籍謄本は1通で差し支えありません。

相続放棄は、家庭裁判所の手続です。

④子ども全員相続放棄をしたら次順位相続人

相続人になる人は、法律で決められています。

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

子どもが相続放棄をした場合、子どもははじめから相続人でなくなります。

子ども全員が相続放棄をした場合、子どもがいない場合になります。

被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。

親などの直系尊属全員が相続放棄をした場合、兄弟姉妹が相続人になります。

子ども全員相続放棄をしたら、次順位相続人が相続人になります。

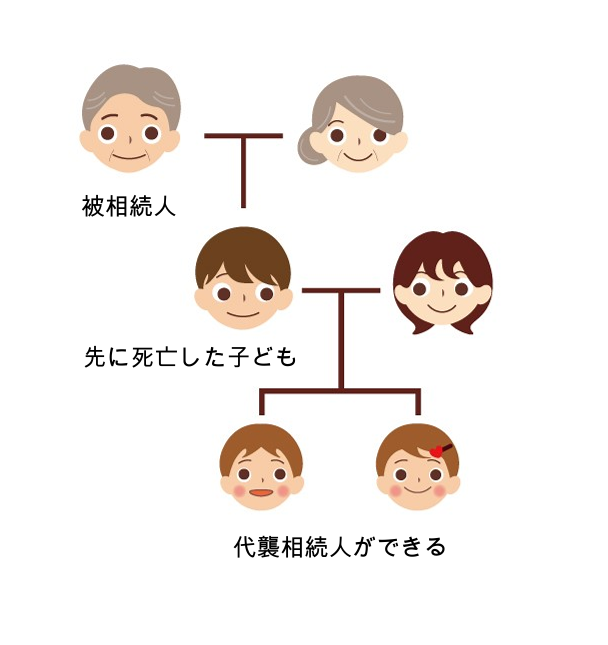

2代襲相続とは

①相続人が先に死亡すると代襲相続

相続人になる人は、法律で決められています。

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

相続人になるはずだったのに、子どもが先に死亡することがあります。

被相続人の子どもが先に死亡した場合、死亡した子どもの子どもが相続します。

相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することを代襲相続と言います。

相続人になるはずだった人が先に死亡した場合、代襲相続が発生します。

②相続欠格で代襲相続

相続欠格とは、相続人としてふさわしくない人の相続資格を奪う制度です。

欠格になる理由は、法律で定められています。

主な理由は、被相続人を殺害したり、遺言書を偽造したり、遺言書を隠したりしたなどです。

相続人になるはずだった人が欠格に該当した場合、代襲相続が発生します。

③廃除されると代襲相続

相続人廃除とは、被相続人の意思で相続人の資格を奪う制度です。

例えば、被相続人に虐待をした人に、相続をさせたくないと考えるのは自然なことでしょう。

相続人の廃除は、家庭裁判所に申立てをして家庭裁判所が判断します。

相続人になるはずだった人が廃除された場合、代襲相続が発生します。

3親を相続放棄しても祖父母を代襲相続

①相続放棄は被相続人ごとに手続

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続を単純承認するか相続放棄をするか、被相続人ごとに判断します。

父の相続で相続放棄をしたが、母の相続で単純承認をするでも差し支えありません。

相続放棄は、被相続人ごとに手続する必要があります。

②親が先に死亡したら祖父母を代襲相続できる

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

被相続人の子どもが先に死亡した場合、死亡した子どもの子どもが相続します。

死亡した子どもの子どもは、代襲相続人です。

祖父母が健在なのに、親が先に死亡することがあります。

親が死亡した後に祖父母が死亡した場合、代襲相続が発生します。

被相続人である祖父母にとって先に死亡した親は、相続人になるはずだった子どもだからです。

被相続人の子どもが先に死亡した場合、死亡した子どもの子どもが相続します。

親が先に死亡した場合、祖父母を代襲相続することができます。

③親を相続放棄したら親の借金は祖父母が相続

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

被相続人である親に莫大な借金がある場合、子ども全員が相続放棄をするでしょう。

子ども全員が相続放棄をした場合、次順位相続人が相続します。

被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。

相続を単純承認するか相続放棄をするか、各相続人が自分で判断します。

他の相続人の同意は、不要です。

さまざまな事情から、親などの直系尊属が相続を単純承認することがあります。

親である被相続人から見て親などの直系尊属は、祖父母です。

祖父母が親の借金を相続したら、祖父母の借金になります。

相続を単純承認したら、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐからです。

親を相続放棄した場合、親の借金は祖父母が相続することがあります。

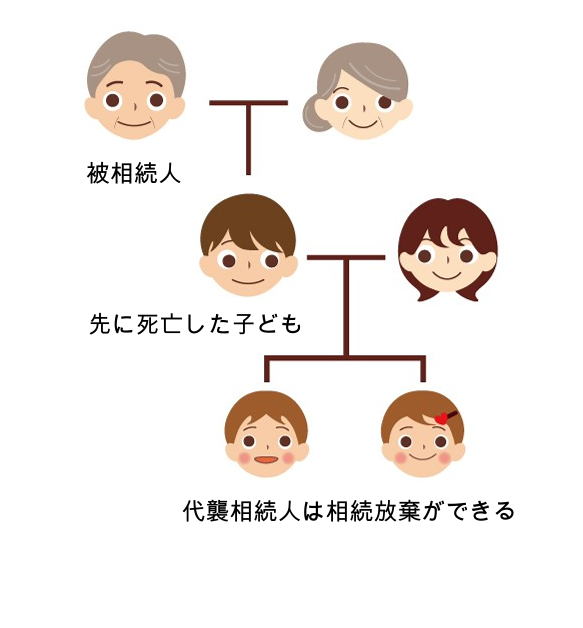

④代襲相続人が相続放棄

親が先に死亡した場合、祖父母を代襲相続することができます。

祖父母の相続で、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄は、被相続人ごとに判断することができるからです。

相続放棄を希望する場合、あらためて家庭裁判所に手続をする必要があります。

祖父母は、先に死亡した親の借金を相続していることがあります。

親を相続放棄をしても、祖父母の相続で自動で相続放棄になることはありません。

先に死亡した親の借金を相続したくないなら、あらためて相続放棄をします。

親の借金を祖父母が相続した後は、祖父母の借金だからです。

代襲相続人が相続放棄をすることができます。

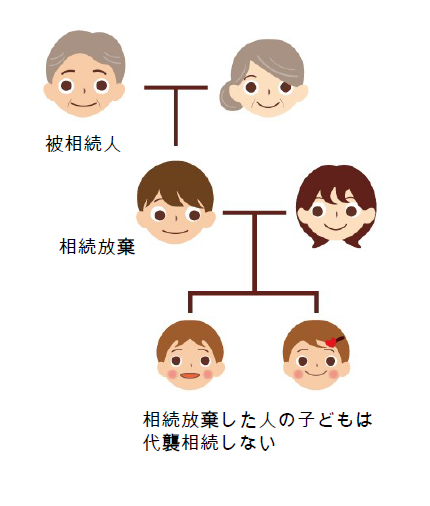

⑤相続放棄をした人の子どもは代襲相続しない

相続人が先に死亡すると、代襲相続が発生します。

相続人が欠格に該当すると、代襲相続が発生します。

相続人が廃除されると、代襲相続が発生します。

代襲相続が発生するのは、上記の3つです。

相続人が相続放棄をしても、代襲相続は発生しません。

相続放棄をした人の子どもは、相続しません。

借金を引き継がないために相続放棄をした場合、子どもが相続するのではないか心配になるでしょう。

相続放棄をしたら、子どもが代襲相続することはないから安心です。

相続放棄をした人の子どもは、代襲相続しません。

4相続放棄を検討する際の注意点

注意①相続放棄の期限は3か月

相続放棄には、期限があります。

相続放棄の期限は、相続があったことを知ってから3か月です。

「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。

被相続人が死亡して相続が発生しても、疎遠な相続人に連絡することができないことがあります。

被相続人が死亡して相続が発生しても、莫大な借金の存在を知らないことがあります。

相続があったことを知ってから3か月以内であれば、相続放棄が認められるでしょう。

相続放棄の期限は、3か月です。

注意②3か月以内でも撤回ができない

相続放棄は、撤回ができません。

撤回とは、相続放棄が受理されたときには何も問題がなかったのに、後から問題が発生したので、なかったことにすることです。

例えば、「相続財産は借金ばかりだと思っていたから相続放棄をしたのに、プラスの財産は見つかったから相続放棄はなかったことにしたい」は撤回です。

相続放棄が認められた後は3か月以内であっても、撤回することはできません。

注意③財産を利用処分すると単純承認

相続放棄をする前に単純承認をしていた場合、相続放棄はできません。

相続財産を処分したり利用したりした場合、単純承認をしたとみなされます。

相続放棄が撤回できないように、単純承認も撤回できないからです。

家庭裁判所が相続放棄を受理した後でも、相続財産を処分したり、利用した場合は、無効です。

財産を利用処分すると、単純承認になります。

注意④相続発生前に相続放棄はできない

被相続人の生前に、相続放棄をすることはできません。

相続放棄の申立てを家庭裁判所に提出しても、受け付けてもらえません。

相続放棄ができるのは、相続人だけだからです。

相続発生前に、相続放棄はできません。

注意⑤家庭裁判所は次順位相続人に通知しない

子ども全員が相続放棄をした場合、次順位相続人が相続します。

家庭裁判所は、相続放棄の申立てをした人にだけ結果を通知します。

家庭裁判所は、自主的に次順位相続人に対して通知しません。

子どもが相続すると安心していたのに借金の返済を迫られたら、びっくりするでしょう。

相続放棄をしても、次順位相続人に連絡する義務はありません。

できたら、連絡してあげると親切でしょう。

家庭裁判所は、次順位相続人に通知しません。

5代襲相続と相続放棄のよくある誤解

誤解①相続放棄をすると他の相続でも相続できなくなる

相続放棄は、被相続人ごとに判断することができます。

親の相続と祖父母の相続は、別の相続です。

親の相続で単純承認をしたか相続放棄をしたか関係なく、祖父母の相続で判断することができます。

親の相続で相続放棄をしたからと言って、祖父母の相続ができなくなることはありません。

相続放棄をしても、親子の縁は切れないからです。

相続放棄をすると他の相続でも相続できなくなるは、誤解です。

親を相続放棄しても、祖父母を代襲相続することができます。

誤解②先に死亡した人の配偶者は代襲相続できる

代襲相続ができるのは、被代襲者の子どもなど直系卑属のみです。

被代襲者とは、相続人になるはずだった人です。

被代襲者の配偶者は、代襲相続をすることはできません。

数次相続があった場合、死亡した子どもの配偶者は相続人になります。

数次相続とは、元気だった被相続人の子どもが相続手続中に死亡することです。

代襲相続では、相続が発生する前に被相続人の子どもが死亡したときです。

先に死亡した人の配偶者は代襲相続できるは、数次相続と混同していると言えます。

先に死亡した人の配偶者は代襲相続できるは、誤解です。

先に死亡した人の配偶者は、代襲相続できません。

6代襲相続がある相続と相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続が発生すると、被相続人のものは相続財産になります。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方を決めるためには、相続人全員の合意が必要です。

相続財産の分け方の話し合いの前提として、相続人の確定はとても重要です。

代襲相続や数次相続が発生している場合、一挙に難易度が上がります。

インターネットが普及したことで、多くの情報を手軽に得ることができるようになりました。

インターネット上では、適切でない情報も有益な情報もたくさん出回っています。

代襲相続や相続放棄が発生している場合、信頼できる専門家のサポートが欠かせません。

相続放棄をした場合代襲相続はできないとだけカンタンに説明している自称専門家はたくさんいます。

相続人確定を間違えると以降の相続手続は、すべて無効になります。

度をよく理解して、自分がどうしたらいいのか適切に判断する必要があります。

スムーズに相続手続を行いたい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

« Older Entries Newer Entries »