このページの目次

1相続登記とは不動産の名義変更

①相続登記は相続人が申請

被相続人が不動産を持っていた場合、不動産の名義変更を行います。

相続登記とは、不動産の名義変更です。

相続が発生すると、被相続人の財産は相続人が相続します。

被相続人が不動産を持っていた場合、相続人が相続します。

相続人が相続しても、自動で名義変更はされません。

相続人が法務局に対して、名義変更の手続をする必要があります。

相続登記は、相続人が申請します。

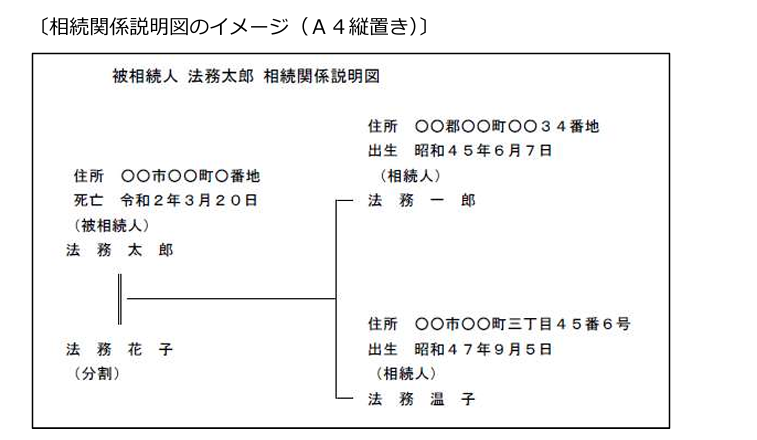

②相続関係説明図で相続手続がスムーズ

相続手続では、たくさんの戸籍謄本等の書類を準備します。

たくさんの戸籍謄本を読み解くのは、手間と時間がかかる事務です。

相続関係説明図は、相続関係を説明するための資料です。

被相続人を中心にして、どのような関係の人が相続人になるのか家系図のように記載します。

相続関係説明図があると、相続関係が一目で分かります。

相続関係説明図があると、相続手続がスムースになります。

相続関係の理解が容易になり、たくさんの書類の確認作業が早くなるからです。

相続関係説明図で、相続手続がスムーズになります。

③相続関係説明図が利用できる場面

(1)相続登記

相続登記で、相続関係説明図を提出する義務はありません。

相続関係説明図を提出すると、手続が容易になるため申請書に添付します。

(2)預貯金の口座凍結解除

預貯金の口座凍結解除で、相続関係説明図を提出する義務はありません。

相続関係説明図を提出すると、手続が容易になるため任意で提出を求められます。

(3)司法書士などの専門家に相談

司法書士などの専門家に相談で、相続関係説明図を提出する義務はありません。

相続関係説明図を提出すると、説明しやすくなるため有意義な相談をすることができます。

(4)家庭裁判所の調停や裁判

家庭裁判所の調停や裁判で、相続関係説明図を提出する義務はありません。

相続関係説明図を提出すると、説明しやすくなるため任意で提出を求められます。

④相続関係説明図と法定相続情報一覧図のちがい

ちがい(1)公的証明力

相続関係説明図は、相続関係を説明するための資料です。

法定相続情報一覧図は、法務局の認証文がある公的証明書です。

ちがい1つ目は、公的証明力です。

ちがい(2)戸籍謄本の必要の有無

相続手続では、相続人であることを客観的に証明する必要があります。

相続関係説明図は、戸籍謄本等と一緒に相続手続先に提出する必要があります。

相続関係説明図には、公的証明力がないからです。

法定相続情報一覧図は、戸籍謄本等と一緒に相続手続先に提出する必要がありません。

法定相続情報一覧図には、公的証明力があるからです。

ちがい2つ目は、戸籍謄本の必要の有無です。

ちがい(3)作成者

相続関係説明図は、相続人や専門家が自由に作成します。

法定相続情報一覧図は、法務局で発行してもらいます。

ちがい3つ目は、作成者です。

ちがい(4)内容の記載の自由度

相続関係説明図は、比較的自由に書くことができます。

相続関係説明図は、単なる資料だからです。

法定相続情報一覧図は、書き方が厳格に決まっています。

相続関係説明図は、公的証明書だからです。

ちがい4つ目は、内容の記載の自由度です。

2相続登記で役立つ相続関係説明図

①登記原因証明情報として役立つ

相続登記は、紙で申請することができるしオンラインで申請することができます。

オンラインで登記申請する場合、登記原因証明情報をPDFにして一緒に提出する必要があります。

相続登記における登記原因証明書情報は、たくさんの戸籍謄本です。

たくさんの戸籍謄本をPDFにするのは、手間と時間がかかります。

相続関係説明図を作成した場合、相続関係説明図をPDFにして提出することができます。

相続関係説明図1通をPDFにするだけで、登記原因証明情報を提出したと扱われます。

相続関係説明図は、登記原因証明情報として役立ちます。

②原本還付で役立つ

相続登記では、たくさんの戸籍謄本を提出します。

相続登記以外でも、たくさんの相続手続をすることになるでしょう。

各相続手続先で、たくさんの戸籍謄本を提出することになります。

各相続手続先のために戸籍謄本を取得すると、取得費用と手間が無視できなくなるでしょう。

相続登記で提出した戸籍謄本等は、希望すれば原本還付してもらえます。

原本還付を希望する場合、原本還付してもらいたい書類をコピーして提出します。

コピーに、「原本に相違ありません」と記載して、申請人が記名押印をします。

たくさんの戸籍謄本をコピーするのは、手間と時間がかかります。

相続関係説明図を提出した場合、戸籍謄本のコピーを提出したと扱われます。

相続関係説明図を提出して、たくさんの戸籍謄本の原本還付を受けることができます。

相続関係説明図を提出しても、戸籍謄本以外の書類はコピーが必要です。

具体的には、次の書類はコピーを提出して、原本還付を受けることができます。

・住民票や戸籍の附票

・遺産分割協議書

・印鑑証明書

・外国発行の戸籍謄本

相続関係説明図は、原本還付で役立ちます。

③相続関係説明図は公的書類ではない

相続関係説明図は、相続関係を説明するための資料です。

相続関係が一目で理解できるから、相続関係説明図はとても便利です。

相続関係説明図を提出しても、戸籍謄本一式は提出する必要があります。

相続関係説明図は、公的書類ではないからです。

3相続関係説明図作成の流れ

手順①必要書類の準備

相続関係を把握するため、次の書類を準備します。

・被相続人の住民票

・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

・相続人全員の現在戸籍

・相続人全員の住民票

相続関係説明図を作成するためには、相続関係を把握することが重要です。

手順1つ目は、必要書類の準備です。

手順②相続関係の整理

集めた必要書類の内容を整理します。

被相続人の本籍地、住所、氏名、生年月日、死亡日を整理します。

相続人全員の住所、氏名、生年月日、続柄を整理します。

手順2つ目は、情報整理です。

手順③様式を準備する

相続関係説明図は、手書きでもパソコンなどでも作成することができます。

法務局のホームページを見ると、法定相続情報一覧図の様式が掲載されています。

法定相続情報一覧図の様式を参考に、相続関係説明図を作成するといいでしょう。

手順3つ目は、様式を準備することです。

手順④タイトル被相続人の情報を記載

タイトルに「亡〇〇〇〇相続関係説明図」と明記します。

だれの相続に関する相続関係説明図であるのか、明らかにします。

被相続人の本籍地、住所、氏名、生年月日、死亡日を記載します。

手順4つ目は、タイトル被相続人の情報を記載です。

手順⑤相続人の情報を記載

相続人全員の住所、氏名、生年月日、続柄を記載します。

家系図形式で、被相続人と相続人を図示します。

配偶者は二重線その他の人は一本線で、分かりやすくつなぎます。

手順5つ目は、相続人の情報を記載です。

手順⑥遺産分割の内容を記載

相続関係説明図は、遺産分割の内容を記載することができます。

相続放棄をした人は、相続放棄を記載します。

遺産分割の内容を「相続」「分割」で、相続関係説明図に記載します。

手順6つ目は、遺産分割の内容を記載です。

手順⑦作成日と作成者を記載

図の右上などに作成日と作成者を記載します。

後日の確認のためにも、作成日を明記すると管理がしやすくなります。

手順7つ目は、作成日と作成者を記載です。

4相続関係説明図作成の失敗例と注意点

注意①公的証明書に基づいて正確に記載

相続関係説明図には、被相続人の本籍地、住所、氏名、生年月日、死亡日、相続人の住所、氏名、生年月日、続柄を記載します。

記載内容は、戸籍謄本や住民票の記載どおりに正確に書き写します。

「丁目」「番地」「号」などの記載を変更して「-」「ノ」などの記載にすると、失敗です。

旧字体を変更して新字体や略字体で作成すると、作り直しになるでしょう。

戸籍謄本や住民票の記載を変更すると、相続関係を正確に把握できなくなるからです。

注意点1つ目は、公的証明書に基づいて正確に記載です。

注意②相続人を正確に記載

戸籍謄本を読み解くのは、手間がかかる事務です。

集めた戸籍謄本を読み解いて、相続関係を適切に把握します。

戸籍謄本の読解に見落としがあると、失敗です。

相続関係説明図に記載すべき相続人が抜けていると、作り直しになるでしょう。

遺産分割協議自体をやり直すことになるかもしれません。

特に見落としが発生しやすいのは、次のケースです。

・養子

・認知された子ども

・前婚の子ども

・代襲相続人

上記は、被相続人の子どもだから相続人になります。

注意点2つ目は、相続人を正確に記載です。

注意③遺産分割の内容を記載

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

相続人でなくなっても、法定相続情報一覧図に相続人として記載されます。

相続放棄したことを記載することはできません。

相続関係説明図では、相続放棄をしたことを記載することができます。

相続が発生したら、相続人間で遺産分割協議をします。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。

遺産分割の内容を「相続」「分割」で、相続関係説明図に記載します。

相続とは、その財産を相続することです。

分割とは、その財産を分け合うことです。

分割では、その財産を相続しません。

相続関係説明図があると、遺産分割の内容が一目で分かります。

注意点3つ目は、遺産分割の内容を記載です。

注意④タイトルと作成日を記載

図の左上部に、タイトルを付けます。

「亡〇〇〇〇相続関係説明図」など、被相続人の氏名を入れていくと分かりやすいでしょう。

家族にとって被相続人は1人であっても、相続手続先にとっては混乱するからです。

作成日を記載すると、作り直しなどの管理がしやすくなります。

注意点4つ目は、タイトルと作成日を記載です。

注意⑤相続放棄や数次相続に対応

相続関係説明図は、公的証明書ではありません。

書き方が厳格に決められていないから、比較的自由に書くことができます。

数次相続が発生している場合や相続放棄をした人がいる場合、相続関係説明図は有効です。

数次相続とは、相続が発生したときには元気だった相続人が相続手続中に死亡することです。

複数の相続が発生すると、相続が複雑になります。

死亡した相続人の相続人が相続手続に参加します。

法定相続情報一覧図は、複数の相続をまとめて記載することはできません。

相続が発生したときには元気だった相続人は、法定相続情報一覧図に記載します。

元気だった相続人が後に死亡しても、法定相続情報一覧図に死亡の記載をすることができません。

元気だった相続人が後に死亡したら、相続関係説明図に死亡の記載をすることができます。

相続関係説明図に、死亡した相続人の相続人を記載をすることができます。

比較的自由に書けるから、複数の相続をまとめて相続関係説明図に書くことができます。

法定相続情報一覧図の書き方を参考にして、分かりやすく書くことが重要です。

法定相続情報一覧図の書き方は、法務局のホームページに掲載されています。

注意点5つ目は、相続放棄や数次相続に対応です。

5相続関係説明図作成を司法書士に依頼するメリットとデメリット

メリット①正確な相続関係説明図が作成できる

司法書士は、相続手続に精通しています。

戸籍謄本を適切に読解して、相続人の把握をします。

司法書士に依頼すると、正確な相続関係説明図が作成できます。

メリット1つ目は、正確な相続関係説明図が作成できることです。

メリット②複雑な相続に対応

養子縁組、数次相続、代襲相続、相続放棄などがあると、相続が複雑になります。

複雑な家族関係があっても、司法書士は的確に対応します。

メリット2つ目は、複雑な相続に対応してもらえることです。

メリット③必要書類収集をおまかせ

相続関係説明図作成には、たくさんの書類を準備する必要があります。

司法書士に依頼すると、必要書類収集をおまかせすることができます。

相続人が自分で市区町村役場を回る手間や時間を削減することができます。

メリット3つ目は、必要書類収集をおまかせできることです。

デメリット①費用がかかる

司法書士に依頼すると、司法書士費用がかかります。

内容が複雑な場合、費用がかさむ傾向があります。

デメリット1つ目は、費用がかかることです。

デメリット②打合せの時間がかかる

書類のやり取りや打合せが必要になることがあります。

デメリット2つ目は、打合せの時間がかかることです。