Archive for the ‘相続放棄’ Category

相続関係説明図に相続放棄を明記する方法

1相続関係説明図は説明のための資料

①相続関係を説明する

相続関係説明図とは、相続関係を説明するための資料です。

相続が発生したら、法律で決められた人が相続人になります。

相続手続先に対しては、相続人であることを戸籍謄本で客観的に証明する必要があります。

戸籍には、その人の身分関係の事項がすべて記録されているからです。

相続手続では、たくさんの戸籍謄本が必要になります。

たくさんの戸籍謄本を読み解くのは、手間と時間がかかる事務です。

相続関係説明図は、相続手続先の人のための説明資料です。

たくさんの戸籍謄本を読み解くときの手助けになるように、分かりやすく作成します。

相続関係説明図は、相続関係の説明資料です。

②家系図型資料で説明する

相続人になる人は、法律で決められています。

被相続人を中心にして、どのような続柄の人が相続人になるのか、家系図型に取りまとめます。

被相続人と相続人の関係を家系図型で、図示します。

相続関係説明図があると、相続関係が一目で分かります。

相続関係が一目で分かるから、とても便利です。

相続関係説明図は、家系図型資料です。

③相続関係説明図は自由に作成できる

相続関係説明図は、任意に提出する説明資料です。

書き方や様式に、厳格なルールはありません。

相続関係説明図は、自由に作成することができます。

相続関係説明図は、手書きで作成してもパソコンなどで作成しても差し支えありません。

相続手続先の人のため、分かりやすく書くことが重要です。

④相続関係説明図を利用する場面

(1)相続登記

相続登記で、相続関係説明図を提出する義務はありません。

相続関係説明図を提出すると、手続が容易になるため申請書に添付します。

(2)預貯金の口座凍結解除

預貯金の口座凍結解除で、相続関係説明図を提出する義務はありません。

相続関係説明図を提出すると、手続が容易になるため任意で提出を求められます。

(3)司法書士などの専門家に相談

司法書士などの専門家に相談で、相続関係説明図を提出する義務はありません。

相続関係説明図を提出すると、説明しやすくなるため有意義な相談をすることができます。

(4)家庭裁判所の調停や裁判

家庭裁判所の調停や裁判で、相続関係説明図を提出する義務はありません。

相続関係説明図を提出すると、説明しやすくなるため任意で提出を求められます。

⑤相続関係説明図と法定相続情報一覧図のちがい

ちがい(1)公的証明力

相続関係説明図は相続関係の説明資料で、公的証明力がありません。

法定相続情報一覧図は、法務局が発行する公的証明書です。

ちがい1つ目は、公的証明力です。

ちがい(2)作成者

相続関係説明図は、相続関係の説明するため相続手続をする人が作成します。

法定相続情報一覧図は、法務局が発行します。

ちがい2つ目は、作成者です。

ちがい(3)戸籍謄本の必要の有無

相続関係説明図を提出しても、証明書類として戸籍謄本等の提出が必要です。

法定相続情報一覧図を提出したら、証明書類として戸籍謄本等の提出が不要です。

ちがい3つ目は、戸籍謄本の必要の有無です。

ちがい(4)記載内容の自由度

相続関係説明図は、自由に作成できます。

法定相続情報一覧図は、厳格な書き方ルールに従う必要があります。

ちがい4つ目は、記載内容の自由度です。

ちがい(5)取得・作成の手間

相続関係説明図は自由に書くことができるから、作成に手間があまりかかりません。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出を提出してから交付されるまで、1か月程度かかります。

ちがい5つ目は、取得・作成の手間です。

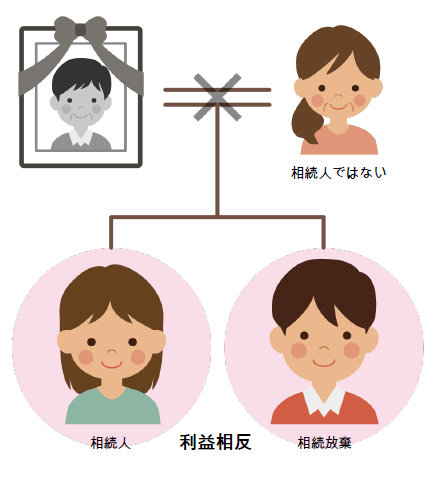

2相続放棄で相続人でなくなる

①相続放棄は家庭裁判所の手続

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合だけ、相続放棄の効果を受けられます。

相続放棄は、家庭裁判所に対する手続です。

②子ども全員相続放棄で次順位相続人

被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。

子どもが相続放棄をした場合、はじめから相続人でなくなります。

子ども全員が相続放棄をした場合、子どもがいない場合になります。

被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。

親などの直系尊属全員も相続放棄をした場合、次順位の兄弟姉妹が相続人になります。

子ども全員が相続放棄すると、次順位の人が相続人になります。

③相続放棄した人の子どもは代襲相続しない

代襲相続とは、相続人になるはずだった人が先に死亡した場合に子どもなどが相続人になることです。

例えば、相続人になるはずだった子どもが先に死亡した場合に子どもの子どもが相続人になります。

相続人になるはずだった人が相続放棄をした場合、代襲相続は発生しません。

相続放棄は、代襲相続の発生原因ではないからです。

相続放棄した人の子どもは、代襲相続しません。

④財産を引き継がない合意は相続放棄ではない

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

相続人全員による話し合いで、一部の相続人が財産を引き継がない合意をすることがあります。

財産を引き継がない合意をすることを相続放棄と表現することがあります。

相続放棄と表現しても、相続放棄ではありません。

相続放棄は、家庭裁判所に対する手続だからです。

家庭裁判所で相続放棄が認められていないのに、相続放棄をすることはできません。

財産を引き継がない合意をすることは、遺産分割です。

相続人全員で相続財産の分け方を合意したからです。

財産を引き継がない合意は、相続放棄ではありません。

3相続関係説明図に相続放棄を明記する方法

①氏名の横に「相続放棄」

相続関係説明図は、自由に作成することができます。

相続手続先の人に分かりやすいように、相続放棄を明記することができます。

具体的には、相続放棄をした人の氏名の横に「相続放棄」と表示します。

「相続放棄」と書いてあると、はじめから相続人でなくなったことが一目で分かります。

相続関係説明図に相続放棄を明記することで、相続関係の誤解を防ぐことができます。

相続放棄の有無が明確でないと、相続人の誤認からトラブルになるおそれがあります。

②相続放棄した人の子どもは記載しない

相続関係説明図の書き方は、厳格なルールがありません。

自由に書いて、相続関係を分かりやすく説明することができます。

相続関係説明図に、相続放棄をした人の子どもは記載する必要はありません。

相続放棄した人の子どもは、代襲相続しないからです。

相続関係説明図に相続放棄した人の子どもを記載すると、かえって分かりにくくなります。

相続放棄した人の子どもは、相続に無関係の人だからです。

相続関係説明図に、相続放棄をした人の子どもは記載しません。

③次順位相続人を記載できる

相続関係説明図は、相続手続先の人への説明資料です。

相続関係を一目で分かるように、作成することが重要です。

子ども全員が相続放棄すると、次順位の人が相続人になります。

相続関係説明図には、次順位相続人を記載することができます。

次順位相続人を記載すると、相続関係が一目で分かります。

④法定相続情報一覧図に相続放棄は記載できない

法定相続情報一覧図は、法務局の認証文が入る公的証明書です。

厳格な書き方ルールに従う必要があります。

法定相続情報一覧図に、相続放棄を記載することはできません。

相続放棄を記載すると、書き直しになります。

たとえ、相続放棄申述受理通知書を提出しても、相続放棄を記載することはできません。

相続放棄申述受理通知書を提出することはできないからです。

相続放棄申述受理通知書を提出した場合でも、提出していないものと扱われます。

4相続関係説明図利用で相続手続を簡略化

①登記原因証明情報として相続関係説明図を送信

相続登記は、紙で申請することができるしオンラインで申請することができます。

オンラインで登記申請する場合、登記原因証明情報をPDFにして一緒に提出する必要があります。

相続登記における登記原因証明書情報は、たくさんの戸籍謄本や相続放棄申述受理通知書です。

たくさんの戸籍謄本や相続放棄申述受理通知書をPDFにするのは、手間と時間がかかります。

相続関係説明図を作成した場合、相続関係説明図をPDFにして提出することができます。

相続関係説明図1通をPDFにするだけで、登記原因証明情報を提出したと扱われます。

相続関係説明図は、登記原因証明情報として役立ちます。

②原本還付で役立つ

相続登記では、たくさんの戸籍謄本を提出します。

相続登記以外でも、たくさんの相続手続をすることになるでしょう。

各相続手続先で、たくさんの戸籍謄本や相続放棄申述受理通知書を提出することになります。

各相続手続先のために戸籍謄本や相続放棄申述受理通知書を取得すると、取得費用と手間が無視できなくなるでしょう。

相続登記で提出した戸籍謄本や相続放棄申述受理通知書等は、希望すれば原本還付してもらえます。

原本還付を希望する場合、原本還付してもらいたい書類をコピーして提出します。

コピーに、「原本に相違ありません」と記載して、申請人が記名押印をします。

たくさんの戸籍謄本をコピーするのは、手間と時間がかかります。

相続関係説明図を提出した場合、戸籍謄本のコピーを提出したと扱われます。

相続関係説明図を提出して、たくさんの戸籍謄本の原本還付を受けることができます。

相続関係説明図を提出しても、戸籍謄本以外の書類はコピーが必要です。

具体的には、次の書類はコピーを提出して、原本還付を受けることができます。

・住民票や戸籍の附票

・遺産分割協議書

・印鑑証明書

・外国発行の戸籍謄本

・相続放棄申述受理通知書

相続関係説明図は、原本還付で役立ちます。

③相続関係説明図は公的書類ではない

相続関係説明図は、相続関係を説明するための資料です。

相続関係が一目で理解できるから、相続関係説明図はとても便利です。

相続関係説明図を提出しても、戸籍謄本一式や相続放棄申述受理通知書は提出する必要があります。

相続関係説明図は、公的書類ではないからです。

相続手続すべてで、戸籍謄本一式や相続放棄申述受理通知書を提出します。

5相続関係説明図を作成するポイント

ポイント①戸籍謄本や住民票の記載どおりに正確に記載

相続関係説明図に記載する氏名や住所は、正確に記載する必要があります。

戸籍謄本や住民票の記載どおりに、正確に記載します。

「丁目」「番地」「号」などの記載を省略して、「-」「の」「ノ」に変換することはおすすめできません。

旧字の記載を新字に変換せず、そのまま記載します。

ポイント1つ目は、戸籍謄本や住民票の記載どおりに正確に記載することです。

ポイント②相続人全員もれなく記載

相続人を適切に把握しないと、相続手続が進められなくなります。

相続関係説明図に、相続人全員もれなく記載することが重要です。

特に、次の人は、要注意です。

・認知された子ども

・養子

・養子に出した実子

ポイント2つ目は、相続人全員もれなく記載です。

ポイント③死亡日を明記

被相続人の子どもは、相続人になります。

相続人になるはずだったのに子どもが先に死亡した場合、代襲相続が発生します。

相続人だったのに相続手続中に子どもが死亡した場合、数次相続が発生します。

代襲相続は、子どもが先に死亡したケースです。

数次相続は、子どもが後に死亡したケースです。

代襲相続と数次相続で、相続人になる人が異なります。

相続関係を把握しやすくするため、死亡日を明記します。

ポイント3つ目は、死亡日を明記です。

ポイント④家系図形式で相続関係を明示

配偶者は、二重線で結びます。

その他の関係は、一本線で結びます。

家系図形式で分かりやすく、相続関係を明示します。

ポイント4つ目は、家系図形式で相続関係を明示です。

ポイント⑤司法書士などの専門家に相談

相続関係が複雑な場合、司法書士などの専門家のサポートが必要です。

相続関係説明図の作成を含めて、サポートを受けることができます。

ポイント5つ目は、司法書士などの専門家に相談です。

6相続関係説明図作成を司法書士に依頼するメリットとデメリット

メリット①正確な相続関係説明図が作成できる

司法書士は、相続手続に精通しています。

戸籍謄本を適切に読解して、相続人の把握をします。

司法書士に依頼すると、正確な相続関係説明図が作成できます。

メリット1つ目は、正確な相続関係説明図が作成できることです。

メリット②複雑な相続に対応

養子縁組、数次相続、代襲相続、相続放棄などがあると、相続が複雑になります。

複雑な家族関係があっても、司法書士は的確に対応します。

メリット2つ目は、複雑な相続に対応してもらえることです。

メリット③必要書類収集をおまかせ

相続関係説明図作成には、たくさんの書類を準備する必要があります。

司法書士に依頼すると、必要書類収集をおまかせすることができます。

相続人が自分で市区町村役場を回る手間や時間を削減することができます。

メリット3つ目は、必要書類収集をおまかせできることです。

デメリット①費用がかかる

司法書士に依頼すると、司法書士費用がかかります。

内容が複雑な場合、費用がかさむ傾向があります。

デメリット1つ目は、費用がかかることです。

デメリット②打合せの時間がかかる

書類のやり取りや打合せが必要になることがあります。

デメリット2つ目は、打合せの時間がかかることです。

相続放棄の期限3か月を知らなかった

1知らなくても相続放棄の期限3か月経過で単純承認

①相続放棄に3か月の期間制限がある

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。

相続放棄には、3か月の期限があります。

3か月の期限内に、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。

②相続放棄の期限3か月のスタートは知ってから

相続放棄の申立ての期限は、原則として、相続があったことを知ってから3か月以内です。

相続があったことを知ってから3か月以内の期間のことを熟慮期間と言います。

「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。

相続放棄の期限3か月のスタートは、相続があったことを知ってからです。

③法律を知らなかったは理由にできない

相続放棄の申立ての期限は、原則として、相続があったことを知ってから3か月以内です。

相続放棄の期限が3か月であることは、法律で決まっています。

相続放棄の期限3か月を知らなくても、3か月経過で相続放棄ができなくなります。

「相続放棄の期限3か月を知らなかったから」は、理由にできません。

④疎遠になっても3か月経過で単純承認

さまざまな家族の事情から、被相続人や被相続人の家族と疎遠になることがあります。

相続人になる人は、法律で決められています。

法律で決められた相続人は、疎遠になっても相続人です。

長期間会っていないとか葬式にも来なかったなどの事情は、無関係です。

熟慮期間は、たったの3か月です。

熟慮期間中に何もしなければ、単純承認になります。

相続放棄の期限3か月を知らなくても、3か月経過で相続放棄ができなくなります。

④念書で相続放棄はできない

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して手続をします。

家庭裁判所に手続をしないのに、相続放棄をすることはできません。

被相続人が相続人に対して「相続放棄をします」と約束させるケースがあります。

「相続放棄をします」と念書を書いても、相続放棄はできません。

相続人間で「相続放棄をします」と約束するケースがあります。

「相続放棄をします」と他の相続人に申入書を差し入れても、相続放棄はできません。

相続放棄は、家庭裁判所の手続だからです。

家庭裁判所に対して手続しないまま3か月経過したら、単純承認になります。

相続放棄の期限3か月を知らなくても、3か月経過で相続放棄ができなくなります。

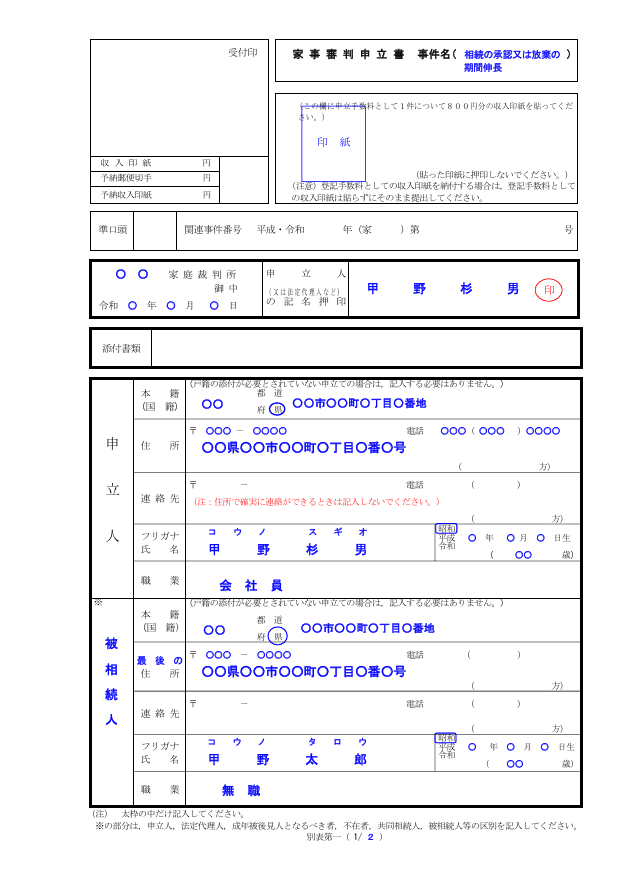

⑤相続放棄の期限3か月を延長

相続を単純承認するか相続放棄するか選択するには、被相続人の財産調査が必要になることが多いでしょう。

被相続人の財産状況によっては、調査に時間がかかります。

相続放棄の期限3か月以内に、判断ができないかもしれません。

相続放棄の熟慮期間は、家庭裁判所の判断で延長してもらうことができます。

申立てをしても、延長が認められない可能性があります。

家庭裁判所は、客観的証拠で判断するからです。

単に考えている、単に迷っているなど、漠然とした理由で熟慮期間の延長は認められません。

客観的に熟慮期間延長が必要になると認められれば、相続放棄の期限3か月を延長してもらうことができます。

2期限3か月を過ぎても認められる理由

①被相続人の死亡を知らなかったから相続放棄

相続人調査をすると、家族の知らない相続人が判明することがあります。

家族が知らない相続人に対して、相続発生直後に連絡がされることはないでしょう。

長期間経過してから、自分が相続人であったことを知ることがあります。

相続放棄は、自己のために相続があったことを知ってから3か月以内に手続する必要があります。

期限3か月のスタートは、相続があったことを知ってからです。

相続があったことを知らなかった場合、3か月がスタートしません。

生前に被相続人や被相続人の家族と交流がない場合、被相続人の死亡を知らないのは自然です。

家庭裁判所が知りたいポイントは、被相続人の死亡を知らなかった点です。

上申書に、次の点を書くといいでしょう。

・生前に被相続人や被相続人の家族と交流がない

・葬式の連絡がなかった、参列していない

・被相続人の死亡を知ったきっかけ

手紙などを受け取ったことで死亡を知った場合、手紙や封筒は重要です。

被相続人の死亡を知ったきっかけを裏付ける証拠になるからです。

被相続人の死亡を知らないのは当然だと、家庭裁判所に納得してもらうのが重要です。

相続があったことを知ってから3か月以内であれば、相続放棄が認められます。

②先順位相続人の相続放棄を知らなかったから相続放棄

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるか、民法で決められています。

被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。

子どもが相続人になる場合、親などの直系尊属や兄弟姉妹は相続人になりません。

子どもは相続人だから、相続放棄をすることができます。

親などの直系尊属や兄弟姉妹は相続人でないから、相続放棄をすることはできません。

子どもが相続放棄をした場合、はじめから相続人でなくなります。

子ども全員が相続放棄をした場合、被相続人に子どもがいない場合になります。

被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。

家庭裁判所は相続放棄を認めた場合、相続放棄申述受理通知書を送付します。

相続放棄申述受理通知書は、相続放棄の申立てをした人にだけ送られます。

家庭裁判所は、自主的に次順位相続人に通知することはありません。

相続放棄が認められた人は、次順位相続人に通知する義務はありません。

次順位相続人と疎遠である場合、通知することはほとんどないでしょう。

親などの直系尊属が相続人になったのに、長期間知らないままになることがあります。

家庭裁判所が知りたいポイントは、先順位相続人の相続放棄を知らなかった点です。

上申書に、次の点を書くといいでしょう。

・相続人間の交流がない

・相続人であることを知ったきっかけ

手紙などを受け取ったことで相続人であることを知った場合、手紙や封筒は重要です。

相続人であることを知ったきっかけを裏付ける証拠になるからです。

先順位相続人の相続放棄を知らなかったのは当然だと、家庭裁判所に納得してもらうのが重要です。

相続放棄は、自己のために相続があったことを知ってから3か月以内に手続する必要があります。

期限3か月のスタートは、相続人になったことを知ってからです。

相続人になったことを知らなかった場合、3か月がスタートしません。

相続人になったことを知ってから3か月以内であれば、相続放棄が認められます。

③借金があることを知らなかったから相続放棄

被相続人は、さまざまな財産を保有しているでしょう。

財産には、プラスの財産とマイナスの財産があります。

プラスの財産とマイナスの財産の両方が相続財産になります。

マイナスの財産には、ローンや借金だけではありません。

例えば、第三者が借金をするときに、被相続人が連帯保証人になっていることがあります。

連帯保証人の地位は、相続されます。

連帯保証人とは、借金をした人がお金を返せなくなったときに肩代わりをする人のことです。

お金を借りた人が返済している間は、何も連絡がないのが通常です。

被相続人が死亡してから何年も経過した後に、お金が返せなくなることがあります。

債権者から、肩代わりをしてくださいと書類が届きます。

連帯保証人は、お金を返せなくなったときに肩代わりをする人だからです。

肩代わりの義務は、相続人に相続されます。

債権者から書類が届いたことで、マイナスの財産の存在を知ることになります。

家庭裁判所が知りたいポイントは、借金があることを知らなかった点です。

上申書に、次の点を書くといいでしょう。

・相続財産状況を調べても、分からなかったこと

・被相続人の債務を知ったきっかけ

督促状などを受け取ったことで債務を知った場合、手紙や封筒は重要です。

被相続人の債務があることを知ったきっかけを裏付ける証拠になるからです。

借金があることを知らなかったのは当然だと、家庭裁判所に納得してもらうのが重要です。

相続放棄は、自己のために相続があったことを知ってから3か月以内に手続する必要があります。

期限3か月のスタートは、マイナスの財産の存在を知ってからです。

マイナスの財産の存在を知らなかった場合、3か月がスタートしません。

マイナスの財産の存在を知ってから3か月以内であれば、相続放棄が認められます。

④相続放棄の期限3か月を過ぎたときは上申書

相続放棄の期限3か月のスタートは、相続があったことを知ってからです。

相続があったことを知らなければ、相続放棄の期限3か月がスタートしません。

相続が発生してから3か月以上経過して相続放棄の申立てをした場合、家庭裁判所は期限後の提出と誤解するでしょう。

期限3か月を過ぎても認められる理由があることを積極的にアピールする必要があります。

相続放棄の申立てをする際に、上申書を一緒に提出します。

家庭裁判所は、提出された書類を見て審査します。

期限3か月を過ぎても認められる理由があるか、自主的に調査をしません。

家庭裁判所が知りたいポイントを押さえて、適切にアピールすることが重要です。

期限3か月を過ぎても認めてもらうためには、上申書が有効です。

3相続放棄の手続の流れ

手順①相続財産調査

相続を単純承認するか相続放棄をするか判断するため、相続財産調査をします。

どのような財産状況でも相続放棄をする場合、相続財産調査は不要です。

手順1つ目は、相続財産調査です。

手順②必要書類の準備

相続放棄の申立ての必要書類は、次のとおりです。

(1)被相続人の戸籍謄本

(2)被相続人の住民票または戸籍の附票

(3)相続放棄する人の戸籍謄本(3か月以内のもの)

(4)収入印紙800円分

(5)裁判所が手続で使う郵便切手

裁判所が手続で使う郵便切手は、裁判所ごとに金額や枚数が決められています。

必要であれば、上申書を準備します。

期限3か月を過ぎても認められる理由があることを適切にアピールしないと、相続放棄できないからです。

書類が揃わなくても、後から追加で提出することができます。

手順2つ目は、必要書類の準備です。

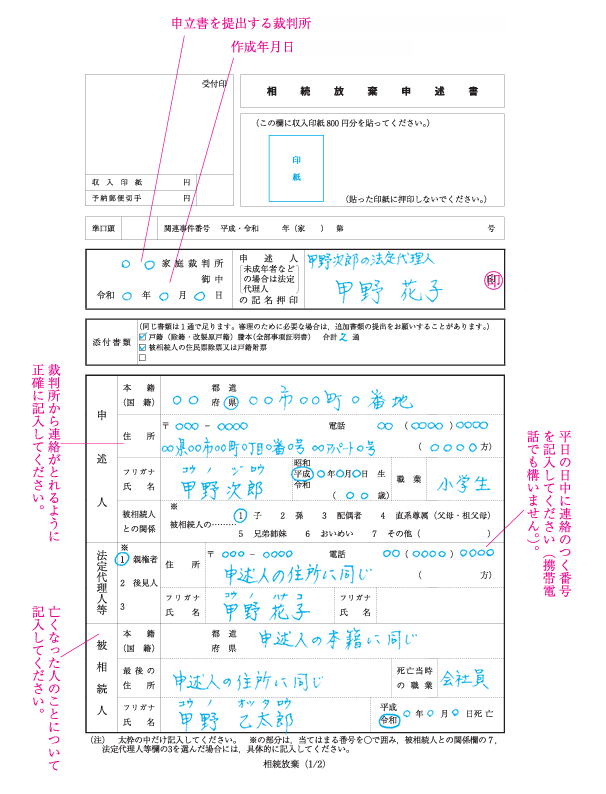

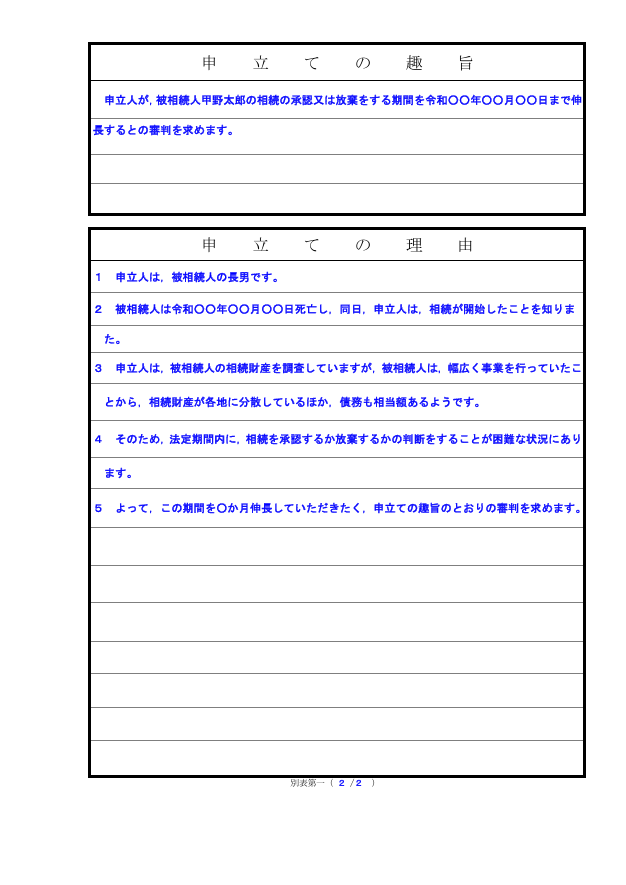

手順③相続放棄申述書の作成

相続放棄申述書に、必要事項を記載します。

相続放棄申述書は、相続放棄をする人の押印が必要です。

押印は、認印で差し支えありません。

手順3つは、相続放棄申述書の作成です。

手順④家庭裁判所へ提出

相続放棄申述書の提出先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。

家庭裁判所へ出向いて提出する場合、受付時間に制限があることがあります。

相続放棄申述書は、郵送で提出することができます。

普通郵便でも提出できますが、記録が残る郵便が安心です。

手順4つ目は、家庭裁判所へ提出です。

手順⑤相続放棄照会書に回答

相続放棄の申立てをすると、2週間ほどで家庭裁判所から相続放棄照会書が届きます。

相続放棄照会書とは、家庭裁判所から届く相続放棄についての意思確認です。

相続放棄は影響の大きい手続なので、間違いがないように慎重に確認します。

正直に回答して、返送します。

手順5つ目は、相続放棄照会書に回答です。

手順⑥相続放棄申述受理通知書の受領

回答に問題がなければ、家庭裁判所から審査結果が通知されます。

相続放棄申述受理通知書とは、相続放棄が認められた通知書です。

通常は照会から1~2週間程度申立てから1か月程度で、相続放棄申述受理通知書が届きます。

相続放棄申述受理通知書が届かない場合、家庭裁判所に問合わせるといいでしょう。

手順6つ目は、相続放棄申述受理通知書の受領です。

手順⑦他の相続人に通知

相続放棄の審査結果は、申立てをした人だけに通知します。

他の相続人に対して、積極的に通知しません。

相続放棄をしても他の相続人に通知する義務はありませんが、通知してあげると親切でしょう。

手順7つ目は、他の相続人に通知です。

4相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄は、その相続でチャンスは1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできます。

高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。

一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。

相続が発生してから3か月以内に申立てができなかったのは止むを得なかったと家庭裁判所に納得してもらって、はじめて、家庭裁判所は相続放棄を認めてくれます。

通常は家庭裁判所に対して上申書や事情説明書という書類を添えて、説得することになります。

家庭裁判所が知りたいことを無視した作文では、認めてもらうことは難しいでしょう。

司法書士であれば、家庭裁判所に認めてもらえるポイントを承知しています。

認めてもらえやすい書類を作成することができます。

3か月の期限が差し迫っている方や期限が過ぎてしまっている方は、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

第三者が相続放棄を確認する方法

1第三者が相続放棄を確認できる

①家庭裁判所は通知しない

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。

相続放棄が認められたら、家庭裁判所は申立てをした人にだけ通知します。

家庭裁判所は、自主的に債権者に対して通知しません。

家庭裁判所は、積極的に次順位相続人に対して通知しません。

②相続放棄の確認が必要になるケース

ケース(1)相続人間で協力が得られないケース

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

被相続人の子どもが相続放棄をしたら、相続人でなくなります。

子ども全員が相続放棄をしたら、子どもがいない場合になります。

被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。

相続放棄が認められても、家庭裁判所は次順位相続人に対して通知しません。

家庭裁判所で相続放棄が認められても、次順位相続人に通知する義務はありません。

相続人間で協力が得られない場合、先順位の人が相続放棄したのか確認する必要があります。

ケース1つ目は、相続人間で協力が得られないケースです。

ケース(2)債権者が借金の請求をするケース

被相続人が借金を抱えたまま、死亡することがあります。

被相続人の借金は、相続財産です。

相続財産だから、相続人が借金を引き継ぎます。

借金を引き継ぎたくない場合、相続放棄をするでしょう。

相続放棄が認められても、家庭裁判所は債権者に対して通知しません。

家庭裁判所で相続放棄が認められても、債権者に通知する義務はありません。

相続債権者が借金の請求をする場合、相続放棄したのか確認する必要があります。

ケース2つ目は、相続債権者が借金の請求をするケースです。

ケース(3)債権者から通知が届いたケース

被相続人が借金を抱えたまま、死亡することがあります。

被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。

次順位相続人は、相続に関係ないものと安心しているでしょう。

被相続人に子どもがいるのに、借金の返済を求める通知が届くことがあります。

相続放棄が認められても、家庭裁判所は次順位相続人に対して通知しません。

家庭裁判所で相続放棄が認められても、次順位相続人に通知する義務はありません。

債権者から通知が届いた場合、先順位の人が相続放棄したのか確認する必要があります。

ケース3つ目は、債権者から通知が届いたケースです。

ケース(4)他の相続人が相続手続をするケース

相続が発生したら、相続人は相続手続をします。

不動産があれば、法務局で名義変更をします。

預貯金があれば、金融機関で口座凍結解除をします。

相続手続では、相続人全員の協力が必要です。

相続放棄をした人は、相続手続に協力する必要はありません。

相続放棄をした人は、はじめから相続人でなくなるからです。

相続放棄が認められても、家庭裁判所は法務局や金融機関に対して通知しません。

家庭裁判所で相続放棄が認められても、法務局や金融機関に通知する義務はありません。

他の相続人が相続手続をする場合、相続放棄したのか確認する必要があります。

ケース4つ目は、他の相続人が相続手続をするケースです。

ケース(5)相続財産清算人が相続財産を国庫に帰属するケース

法律で決められた相続人がまったく存在しない場合、相続財産は国庫に帰属します。

相続財産清算人とは、相続財産を清算して国庫に帰属する人です。

相続人が存在しないか確実に確認して、国庫に帰属します。

相続財産清算人が相続財産を国庫に帰属する場合、相続放棄したのか確認する必要があります。

ケース5つ目は、相続財産清算人が相続財産を国庫に帰属するケースです。

③相続放棄の確認ができる第三者

相続放棄をした本人は、相続放棄の確認をすることができます。

相続放棄が認められた後、他の相続人の相続放棄の有無を確認することはできません。

相続放棄が認められると、はじめから相続人でなくなるからです。

相続放棄の確認ができる第三者は、法律上の利害関係がある人です。

具体的には、次の人です。

・共同相続人

・後順位相続人

・被相続人の債権者

・相続財産清算人

相続放棄の確認をするためには、法律上の利害関係があることを疎明する必要があります。

疎明とは、家庭裁判所に分かってもらうことです。

2第三者が相続放棄を確認する方法

①相続放棄の照会をするタイミング

相続放棄には、3か月の期限があります。

相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか判断するため、3か月の猶予があります。

相続が発生してから3か月経過していない場合、相続人が熟慮中であると考えられます。

相続発生後3か月経過後以降に、照会します。

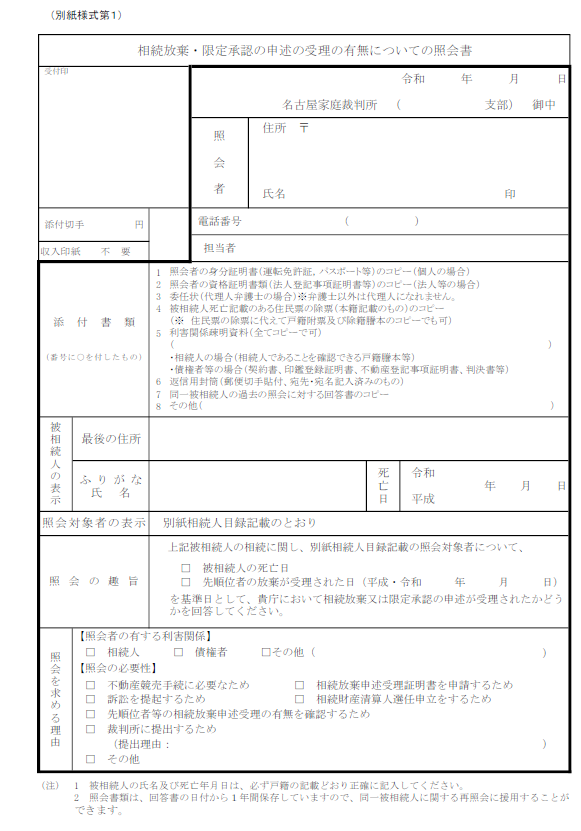

②照会先

相続放棄の申述の有無の照会先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

被相続人の最後の住所地は、被相続人の住民票や戸籍の附票で確認することができます。

家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。

③必要書類

(1)相続人が照会する場合

・被相続人の本籍地入り住民票または戸籍の附票

・照会者と被相続人の関係が分かる戸籍謄本(発行から3か月以内のもの)

・相続関係説明図

・照会者の本人確認書類

具体的には、運転免許証やマイナンバーカードなどのコピーです。

・返信用の封筒と切手

(2)利害関係人が照会する場合

・被相続人の本籍地入り住民票または戸籍の附票

・照会者の資格を確認する書類

個人の場合は、照会者の本人確認書類

具体的には、運転免許証やマイナンバーカードなどのコピーです。

法人の場合は、法人の登記簿謄本

・利害関係を証明する書類

具体的には、金銭消費貸借契約書、訴状、競売申立書、競売開始決定、債務名義等の各写し、担保権が記載された不動産登記簿謄本、その他債権の存在を証する書面などです。

・返信用の封筒と切手

必要書類は、家庭裁判所によって運用が異なります。

管轄の家庭裁判所に確認したうえで、照会するといいでしょう。

④郵送で照会できる

相続放棄の申述の有無の照会は、郵送で家庭裁判所に提出することができます。

⑤手数料

相続放棄の申述の有無の照会は、手数料は無料です。

⑥回答までにかかる期間

相続放棄の申述の有無の照会は、郵送で結果が通知されます。

回答までにかかる期間は、家庭裁判所によって異なります。

多くの場合、1週間~1か月程度で、通知されます。

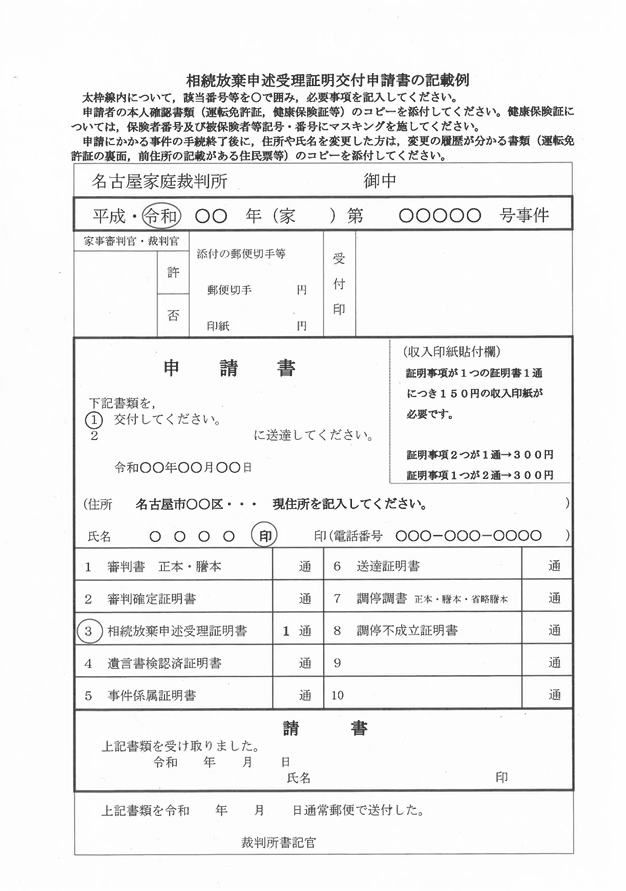

⑦相続放棄申述受理証明書は別途申請

相続放棄の申述の有無の照会の回答書で、相続手続が進められないことが多いでしょう。

相続手続のため、相続放棄申述受理証明書を別途申請します。

相続放棄申述受理証明書を申請する場合、手数料150円が必要です。

⑧法律上の利害関係が必要になる理由

理由(1)プライバシーの保護

相続を単純承認するか相続放棄をするか、相続人の重大な意思決定です。

無関係な第三者が自由に照会できるとすると、プライバシーが侵害されます。

被相続人や相続人のプライバシーを侵害することは、許されません。

プライバシーを保護するため、法律上の利害関係が必要になります。

理由1つ目は、プライバシーの保護です。

理由(2)権利濫用の防止

相続を単純承認するか相続放棄をするか、相続人の財産権に直接大きな影響があります。

無関係な第三者が自由に照会できるとすると、相続人に対する嫌がらせを誘発する危険があります。

相続人に対する嫌がらせを防止するため、法律上の利害関係が必要になります。

理由2つ目は、権利濫用の防止です。

理由(3)家庭裁判所の事務の効率化

相続放棄は、家庭裁判所に対して手続します。

家庭裁判所に対して、相続放棄を確認することができます。

無関係な第三者が自由に照会できるとすると、家庭裁判所に事務負担が重くなります。

家庭裁判所の事務の効率化のため、法律上の利害関係が必要になります。

理由3つ目は、家庭裁判所の事務の効率化です。

理由(4)法的権利の正当な行使

相続放棄をすると、後順位相続人の相続権や債権者による債権回収など具体的な影響があります。

無関係な第三者が自由に照会しても、法的権利の正当な行使につながりません。

法的権利の正当な行使のため、法律上の利害関係が必要になります。

理由4つ目は、法的権利の正当な行使です。

3照会が認められないケース

ケース①照会できる資格がないケース

相続放棄の申述の有無の照会は、だれでも自由に照会できるわけではありません。

単なる知人など無関係な人は、照会が認められません。

認められないケース1つ目は、照会できる資格がないケースです。

ケース②必要書類が不足不備のケース

相続放棄の申述の有無の照会には、たくさんの書類が必要になります。

必要書類が不足すると、相続放棄の申述の有無の照会が認められません。

利害関係人が照会する場合、法律上の利害関係があることを家庭裁判所に分かってもらう必要があります。

例えば、金銭消費貸借契約書を提出する場合、金銭消費貸借契約書の借主の住所氏名が被相続人の住所氏名と異なることがあります。

家庭裁判所は別人と判断して、利害関係を認めないでしょう。

利害関係を認めてもらうため、住所氏名の移り変わりが分かる戸籍謄本や戸籍の附票を提出します。

法律上の利害関係があると分かってもらえないと、照会が認められません。

認められないケース2つ目は、必要書類が不足不備のケースです。

4相続放棄を確認するときの注意点

注意①調査対象期間は家庭裁判所によって異なる

相続放棄の有無の照会で確認できる期間は、家庭裁判所によって異なります。

10年以上過去の相続放棄である場合、家庭裁判所によっては確認できないかもしれません。

10年以上過去の相続では、調査対象期間が次のとおり限定されています。

・第1順位の相続人 死亡日から3か月以内

・後順位の相続人 先順位の相続人の相続放棄から3か月以内

相続放棄から30年以上経過すると、どこの家庭裁判所であっても確認できません。

相続放棄の書類は、永年保管ではないからです。

注意点1つ目は、調査対象期間は家庭裁判所によって異なることです。

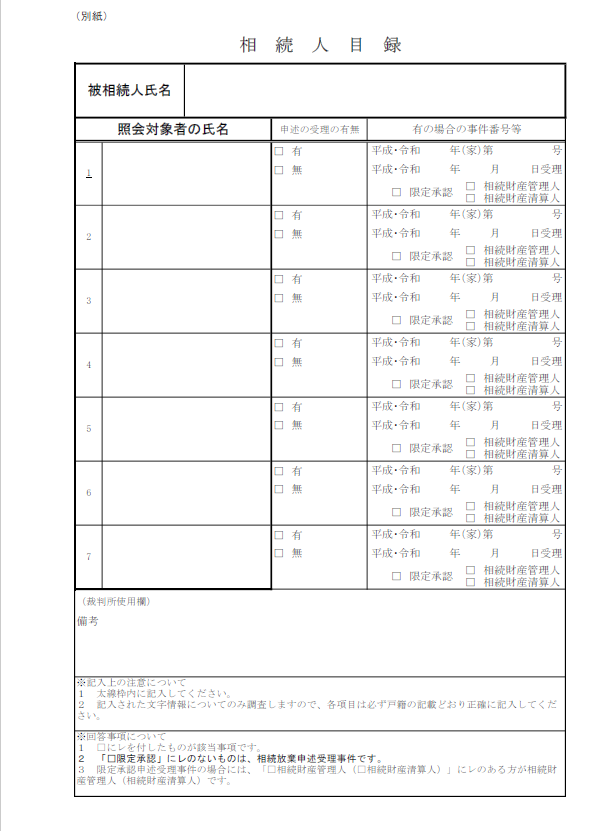

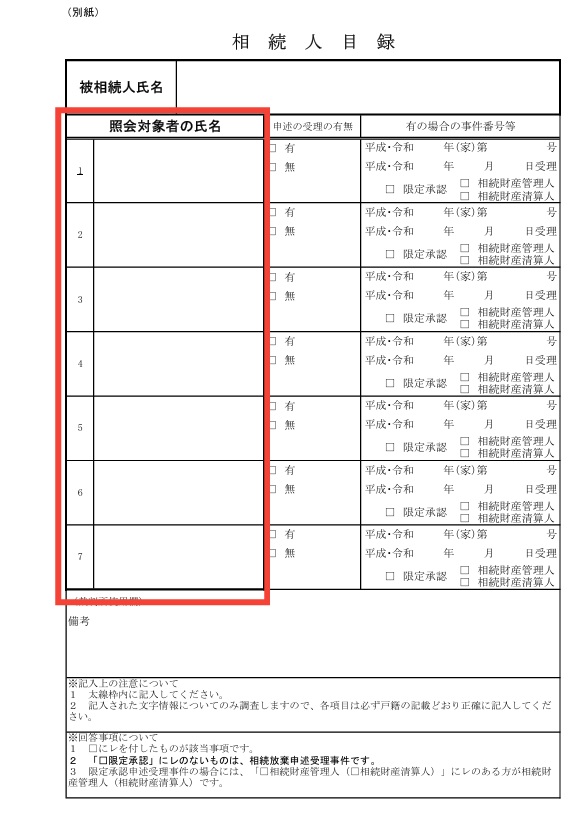

注意②確認できるのは相続人目録に記載した人だけ

相続放棄の有無の照会の2枚目は、相続人目録です。

家庭裁判所に相続放棄の有無を確認したい対象者を記載します。

相続人目録に記載していない場合、家庭裁判所は調査をしません。

先順位の相続人が相続放棄をしたか確認したい場合、先順位の相続人全員の氏名を記載します。

注意点2つ目は、確認できるのは相続人目録に記載した人だけです。

注意③却下されても再照会ができる

法律上の利害関係があると分かってもらえないと、相続放棄の有無の照会が認められません。

法律上の利害関係があるのに適切な書類を提出できないと、家庭裁判所に分かってもらえません。

書類の不足が理由で照会が却下された場合、不足を補って再度照会することができます。

却下された理由がよく分からない場合、司法書士などの専門家に相談することが有効です。

注意点3つ目は、却下されても再照会ができることです。

5相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄は、家庭裁判所に対して手続する必要があります。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。

相続放棄をすると、初めから相続人でなくなるからです。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、相続に関する手続には関与しなくて済むと安心してしまいがちです。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合であっても、相続財産を処分した場合、相続放棄が無効になります。

相続放棄は簡単そうに見えて、実はいろいろなことを考慮しなければならない手続です。

相続放棄を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

未成年者複数の相続放棄で特別代理人

1相続放棄をすると相続人でなくなる

①相続放棄は家庭裁判所で手続

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所で相続放棄の申立てをします。

相続放棄の申立ては、3か月の期限があります。

相続放棄の期限までに、必要書類を揃えて家庭裁判所で手続をします。

②熟慮期間3か月のスタートは知ってから

相続放棄を希望する場合、3か月以内に家庭裁判所に対して手続をする必要があります。

熟慮期間とは、相続を単純承認するか相続放棄するか決めて手続をする3か月の期間です。

原則として、熟慮期間を経過すると、相続放棄を受け付けてもらえません。

熟慮期間3か月のスタートは、知ってからです。

「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。

2未成年者複数の相続放棄に特別代理人

①未成年者はひとりで判断できない

被相続人が若くして亡くなった場合や代襲相続が発生した場合には、幼い子どもが相続人になることがあります。

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。

幼い子どもは、相続財産の価値や相続の意味が分からないでしょう。

未成年者は、物事のメリットデメリット適切に判断することができません。

未成年者はひとりで、判断することができません。

②親権者が相続放棄の手続

通常、未成年者が契約などの法律行為をする場合、親権者が代わりに手続をします。

未成年者は、物事のメリットデメリットを充分に判断することができないからです。

相続を単純承認することも相続放棄することも、法律行為です。

未成年者が相続放棄をする場合、原則として、親などの親権者が代理して手続をします。

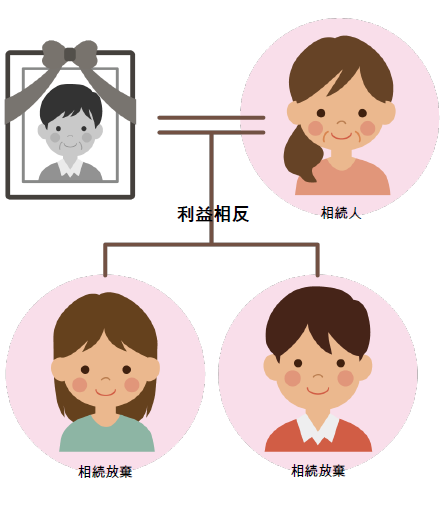

③利益相反で代理できない

利益相反とは、一方がソンすると他方がトクする関係です。

未成年者と親権者が利益相反になる場合、親権者は未成年者の代理ができません。

未成年者と親権者が同時に相続人になる事実があれば、利益相反になります。

親権者がトクをすると、未成年者がソンをするからです。

利益相反になるかは、外形的・客観的に判断されます。

親権者が未成年者を公平に扱うと約束しても、意味がありません。

親権者の主観で、利益相反を判断するわけではないからです。

客観的に利益相反になると、親権者は未成年者を代理できません。

④家庭裁判所が特別代理人を選任

親権者が未成年者を代理できない場合、特別代理人が未成年者を代理します。

特別代理人とは、親権者などが代理できないときに家庭裁判所が選任する代理人です。

特別代理人に、特別な資格は不要です。

特別代理人選任の申立書で、候補者を立てることができます。

相続に無関係な家族を候補者に立てることができます。

家庭裁判所が候補者を適任と判断すれば、特別代理人に選ばれます。

候補者をふさわしくないと判断すれば、家族以外の専門家が選任されます。

例えば、次の人は、不適切と判断されるでしょう。

・候補者が遺贈を受ける人

・共同事業者など経済的つながりがある人

・自己破産をした人など経済的に不安定な人

・認知症の疑いがある高齢者

家庭裁判所の人選に異議を述べることはできません。

⑤未成年者複数で各未成年者に特別代理人

未成年者と親権者が同時に相続人になる場合、利益相反になります。

未成年者が複数いる場合、各未成年者に特別代理人が必要になります。

1人の特別代理人が複数の未成年者を代理することはできません。

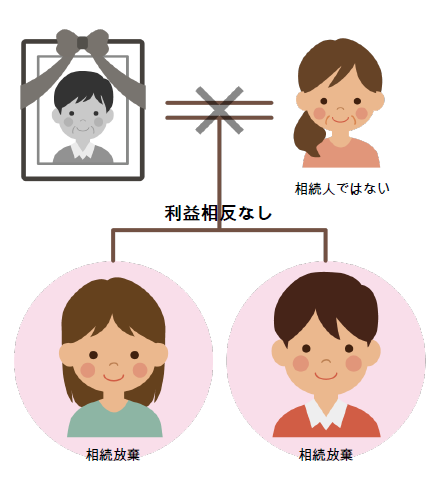

各未成年者間で、利益相反になるからです。

各未成年者が相続放棄をする場合、それぞれの特別代理人が手続します。

⑥未成年者間の利益相反で特別代理人

相続放棄が認められると、はじめから相続人でなくなります。

親権者が相続放棄をすると、親権者と未成年者に利益相反は生じません。

親権者がはじめから相続人でないことがあります。

親権者が相続人でない場合、親権者と未成年者に利益相反は生じません。

親権者は未成年者1人を代理して、相続放棄の手続をすることができます。

親権者が複数の未成年者を代理することはできません。

各未成年者間で、利益相反になるからです。

親権者が代理する未成年者以外の未成年者には、特別代理人が必要です。

親権者が代理する未成年者以外の未成年者が相続放棄をする場合、特別代理人が手続します。

⑦特別代理人選任で相続放棄の期限3か月がスタート

相続放棄の申立ては、3か月の期限があります。

熟慮期間3か月のスタートは、知ってからです。

特別代理人が親族である場合、被相続人の死亡や財産状況は知っているでしょう。

特別代理人選任の申立てから選任の審判まで、1か月程度かかります。

相続放棄の期限3か月が過ぎてしまうのではないか、心配になるかもしれません。

特別代理人選任の審判がされたときに、相続放棄の期限3か月がスタートします。

特別代理人選任の審判がされるまで、未成年者を代理することができないからです。

⑧相続放棄の手続で特別代理人選任審判書

特別代理人が選任されても、戸籍に記載されません。

特別代理人が未成年者を代理して相続放棄をする場合、特別代理人選任審判書を一緒に提出します。

特別代理人選任審判書を提出しないと、特別代理人であることが証明できないからです。

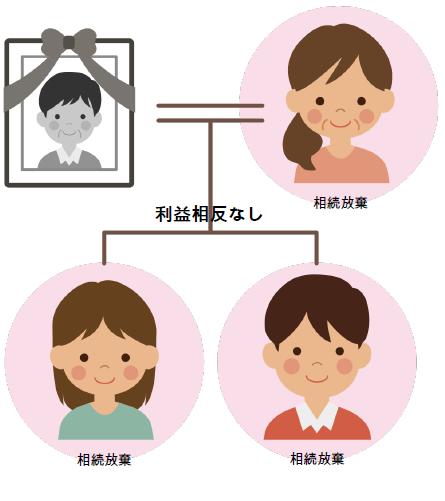

3未成年者複数でも親権者が代理

①親権者と未成年者全員が同時に相続放棄

親権者と未成年者全員が同時に相続放棄をする場合、利益相反になりません。

親権者が先に相続放棄をした後、子ども全員の相続放棄を代理する場合も同じです。

親権者と未成年者全員が相続人でなくなるからです。

だれもソンしないし、だれもトクしません。

親権者は未成年者全員を代理して、相続放棄をすることができます。

親権者は未成年者全員を代理できるから、特別代理人は不要です。

②親権者が相続人でなく未成年者全員が同時に相続放棄

親権者が相続人でない場合、親権者と未成年者間で利益相反になりません。

未成年者全員が相続放棄をする場合、未成年者間で利益相反になりません。

親権者は未成年者全員を代理して、相続放棄をすることができます。

親権者は未成年者全員を代理できるから、特別代理人は不要です。

③相続放棄の手続で戸籍謄本

親権者であることは、戸籍謄本で証明することができます。

親権者が未成年者を代理して相続放棄をする場合、親権者であることが分かる戸籍謄本を一緒に提出します。

多くの場合、親権者と未成年者は、同じ戸籍に入っているでしょう。

同じ戸籍謄本は、1通提出するだけで差し支えありません。

4特別代理人選任の申立て

①特別代理人選任の申立人は親権者

特別代理人選任の申立てができるのは、次の人です。

・親権者

・利害関係人

親権者が特別代理人選任の申立てをすることができます。

②申立先

特別代理人選任の申立先は、未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所です。

家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。

家庭裁判所の窓口に出向いて提出する以外に、郵送で提出することができます。

③必要書類

特別代理人選任の申立書に添付する書類は、次のとおりです。

(1)未成年者の戸籍謄本

(2)親権者の戸籍謄本

(3)特別代理人候補者の住民票または戸籍の附票

(4)特別代理人候補者の承諾書

未成年者は、親権者の戸籍に入っていることが多いでしょう。

同一の書類は、1通準備するだけで差し支えありません。

④手数料

特別代理人選任の申立てにあたって、家庭裁判所に手数料を納めます。

未成年者1人につき、800円です。

手数料は、申立書に収入印紙を貼り付けて納入します。

手数料の他に、裁判所が手続で使う郵便切手を予納します。

予納する郵便切手は、裁判所ごとに金額や枚数が決められています。

例えば、名古屋家庭裁判所では、次の郵便切手を予納します。

・110円5枚

・10円10枚

未成年者が15歳以上の場合、110円切手2枚を追加します。

⑤特別代理人が選任されるまでの期間

特別代理人選任の申立てをしてから選任の審判がされるまで、およそ1か月程度かかります。

5相続放棄の手続の流れ

手順①相続財産調査

相続を単純承認するか相続放棄をするか判断するため、相続財産調査をします。

どのような財産状況でも相続放棄をする場合、相続財産調査は不要です。

手順1つ目は、相続財産調査です。

手順②必要書類の準備

相続放棄の申立ての必要書類は、次のとおりです。

(1)被相続人の戸籍謄本

(2)被相続人の住民票または戸籍の附票

(3)相続放棄する人の戸籍謄本(3か月以内のもの)

(4)収入印紙800円分

(5)裁判所が手続で使う郵便切手

裁判所が手続で使う郵便切手は、裁判所ごとに金額や枚数が決められています。

手順2つ目は、必要書類の準備です。

手順③相続放棄申述書の作成

相続放棄申述書に、必要事項を記載します。

相続放棄申述書は、相続放棄をする人の押印が必要です。

押印は、認印で差し支えありません。

手順3つは、相続放棄申述書の作成です。

手順④家庭裁判所へ提出

相続放棄申述書の提出先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。

家庭裁判所へ出向いて提出する場合、受付時間に制限があることがあります。

相続放棄申述書は、郵送で提出することができます。

普通郵便でも提出できますが、記録が残る郵便が安心です。

手順4つ目は、家庭裁判所へ提出です。

手順⑤相続放棄照会書に回答

相続放棄の申立てをすると、2週間ほどで家庭裁判所から相続放棄照会書が届きます。

相続放棄照会書とは、家庭裁判所から届く相続放棄についての意思確認です。

相続放棄は影響の大きい手続なので、間違いがないように慎重に確認します。

正直に回答して、返送します。

手順5つ目は、相続放棄照会書に回答です。

手順⑥相続放棄申述受理通知書の受領

回答に問題がなければ、家庭裁判所から審査結果が通知されます。

相続放棄申述受理通知書とは、相続放棄が認められた通知書です。

手順6つ目は、相続放棄申述受理通知書の受領です。

手順⑦他の相続人に通知

相続放棄の審査結果は、申立てをした人だけに通知します。

他の相続人に対して、積極的に通知しません。

相続放棄をしても他の相続人に通知する義務はありませんが、通知してあげると親切でしょう。

手順7つ目は、他の相続人に通知です。

6相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する申立てです。

相続人らとのお話合いで、プラスの財産を相続しませんと申し入れをすることではありません。

家庭裁判所で認められないと、相続放棄のメリットは受けられません。

実は、相続放棄はその相続でチャンスは実質的には1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできます。

高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます

一挙に、ハードルが上がると言ってよいでしょう。

相続放棄は慎重に判断する必要があるうえ、いろいろな誤解から利用をためらうことがあるでしょう。

利用をためらっていると、期限3か月はあっという間です。

3か月以内に必要書類を揃えて手続をするのは想像以上にハードルが高いものです。

相続放棄を考えている方は、すみやかに司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

未成年者の相続放棄で親権者と利益相反

1相続放棄をすると相続人でなくなる

①相続放棄は家庭裁判所で手続

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所で相続放棄の申立てをします。

相続放棄の申立ては、3か月の期限があります。

相続放棄の期限までに、必要書類を揃えて家庭裁判所で手続をします。

②熟慮期間3か月のスタートは知ってから

相続放棄を希望する場合、3か月以内に家庭裁判所に対して手続をする必要があります。

熟慮期間とは、相続を単純承認するか相続放棄するか決めて手続をする3か月の期間です。

原則として、熟慮期間を経過すると、相続放棄を受け付けてもらえません。

熟慮期間3か月のスタートは、知ってからです。

「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。

2未成年者の相続放棄で親権者と利益相反

①未成年者はひとりで判断できない

被相続人が若くして亡くなった場合や代襲相続が発生した場合には、幼い子どもが相続人になることがあります。

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。

幼い子どもは、相続財産の価値や相続の意味が分からないでしょう。

未成年者は、物事のメリットデメリット適切に判断することができません。

未成年者はひとりで、判断することができません。

②親権者が相続放棄の手続

通常、未成年者が契約などの法律行為をする場合、親権者が代わりに手続をします。

未成年者は、物事のメリットデメリットを充分に判断することができないからです。

相続を単純承認することも相続放棄することも、法律行為です。

未成年者が相続放棄をする場合、原則として、親などの親権者が代理して手続をします。

③利益相反で代理できない

利益相反とは、一方がソンすると他方がトクする関係です。

未成年者と親権者が利益相反になる場合、親権者は未成年者の代理ができません。

未成年者と親権者が同時に相続人になる場合、利益相反になります。

親権者がトクをすると、未成年者がソンをするからです。

利益相反になるかは、客観的に判断されます。

親権者が未成年者の利益を損なわないと約束しても、意味がありません。

親権者の主観で、利益相反を判断するわけではないからです。

客観的に利益相反になると、親権者は未成年者を代理できません。

④家庭裁判所が特別代理人を選任

親権者が未成年者を代理できない場合、特別代理人が未成年者を代理します。

特別代理人とは、親権者などが代理できないときに家庭裁判所が選任する代理人です。

特別代理人に、特別な資格は不要です。

特別代理人選任の申立書で、候補者を立てることができます。

相続に無関係な家族を候補者に立てることができます。

家庭裁判所が候補者を適任と判断すれば、特別代理人に選ばれます。

候補者をふさわしくないと判断すれば、家族以外の専門家が選任されます。

家庭裁判所の人選に異議を述べることはできません。

⑤特別代理人が相続放棄の手続

特別代理人は利益相反にならないから、未成年者の利益を最優先に考えて判断します。

未成年者に相続放棄が必要な場合、特別代理人が相続放棄の手続をします。

⑥特別代理人選任で期限3か月がスタート

相続放棄の申立ては、3か月の期限があります。

熟慮期間3か月のスタートは、知ってからです。

親族が特別代理人に選ばれた場合、相続があったことを知っているでしょう。

相続があったことを知っていても、熟慮期間はスタートしません。

特別代理人に選任されないと、未成年者を代理できないからです。

特別代理人選任で、期限3か月がスタートします。

3利益相反が問題になる具体例

①親権者が相続人で子ども全員の相続放棄を代理するケース

親権者と未成年者が同時に、相続人になるケースです。

親権者と未成年者の間で、利益相反になります。

未成年者が相続放棄をすると、親権者の相続分が増えるからです。

未成年者がソンすると、親権者がトクする関係になります。

親権者は未成年者を代理して、相続放棄をすることができません。

②親権者が相続放棄をして子ども全員の相続放棄を代理するケース

親権者と未成年者が同時に、相続人になるケースです。

親権者と子ども全員が同時に相続放棄をする場合、親権者と未成年者の間で利益相反になりません。

親権者が先に相続放棄をした後、子ども全員の相続放棄を代理する場合も同じです。

親権者と未成年者全員が相続人でなくなるからです。

だれもソンしないし、だれもトクしません。

親権者は未成年者を代理して、相続放棄をすることができます。

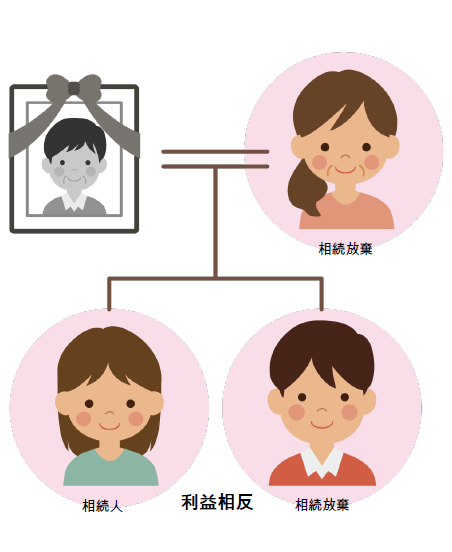

③親権者が相続放棄をして1人の子どもの相続放棄を代理するケース

親権者と未成年者が同時に、相続人になるケースです。

親権者と未成年者の間で、利益相反になります。

相続放棄をする親権者と相続放棄をする未成年者は、利益相反しません。

相続放棄をする未成年者と相続放棄をしない未成年者間で、利益相反します。

親権者は未成年者1人を代理して、相続放棄をすることができます。

他の未成年者には、特別代理人を選任してもらいます。

④親権者が相続人でなく子ども全員の相続放棄を代理するケース

親権者が相続人でなく、子どものみが相続人になるケースです。

親権者が相続人でないから、親権者と未成年者は利益相反しません。

親権者は未成年者を代理して、相続放棄をすることができます。

⑤親権者が相続人でなく1人の子どもの相続放棄を代理するケース

親権者が相続人でなく、子どものみが相続人になるケースです。

親権者が相続人でないから、親権者と未成年者は利益相反しません。

相続放棄をする未成年者と相続放棄をしない未成年者間で、利益相反します。

親権者は未成年者1人を代理して、相続放棄をすることができます。

他の未成年者には、特別代理人を選任してもらいます。

4特別代理人選任の申立て

①特別代理人選任の申立人は親権者

特別代理人選任の申立てができるのは、次の人です。

・親権者

・利害関係人

親権者が特別代理人選任の申立てをすることができます。

②申立先

特別代理人選任の申立先は、未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所です。

家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。

③必要書類

特別代理人選任の申立書に添付する書類は、次のとおりです。

(1)未成年者の戸籍謄本

(2)親権者の戸籍謄本

(3)特別代理人候補者の住民票または戸籍の附票

(4)特別代理人候補者の承諾書

未成年者は、親権者の戸籍に入っていることが多いでしょう。

同一の書類は、1通準備するだけで差し支えありません。

④手数料

特別代理人選任の申立てにあたって、家庭裁判所に手数料を納めます。

未成年者1人につき、800円です。

手数料は、申立書に収入印紙を貼り付けて納入します。

手数料の他に、裁判所が手続で使う郵便切手を予納します。

予納する郵便切手は、裁判所ごとに金額や枚数が決められています。

例えば、名古屋家庭裁判所では、次の郵便切手を予納します。

・110円5枚

・10円10枚

未成年者が15歳以上の場合、110円切手2枚を追加します。

⑤特別代理人が選任されるまでの期間

特別代理人選任の申立てをしてから選任の審判がされるまで、およそ1か月程度かかります。

5相続放棄の手続の流れ

手順①相続財産調査

相続を単純承認するか相続放棄をするか判断するため、相続財産調査をします。

どのような財産状況でも相続放棄をする場合、相続財産調査は不要です。

手順1つ目は、相続財産調査です。

手順②必要書類の準備

相続放棄の申立ての必要書類は、次のとおりです。

(1)被相続人の戸籍謄本

(2)被相続人の住民票または戸籍の附票

(3)相続放棄する人の戸籍謄本(3か月以内のもの)

(4)収入印紙800円分

(5)裁判所が手続で使う郵便切手

裁判所が手続で使う郵便切手は、裁判所ごとに金額や枚数が決められています。

手順2つ目は、必要書類の準備です。

手順③相続放棄申述書の作成

相続放棄申述書に、必要事項を記載します。

相続放棄申述書は、相続放棄をする人の押印が必要です。

押印は、認印で差し支えありません。

手順3つは、相続放棄申述書の作成です。

手順④家庭裁判所へ提出

相続放棄申述書の提出先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。

家庭裁判所へ出向いて提出する場合、受付時間に制限があることがあります。

相続放棄申述書は、郵送で提出することができます。

普通郵便でも提出できますが、記録が残る郵便が安心です。

手順4つ目は、家庭裁判所へ提出です。

手順⑤相続放棄照会書に回答

相続放棄の申立てをすると、2週間ほどで家庭裁判所から相続放棄照会書が届きます。

相続放棄照会書とは、家庭裁判所から届く相続放棄についての意思確認です。

相続放棄は影響の大きい手続なので、間違いがないように慎重に確認します。

正直に回答して、返送します。

手順5つ目は、相続放棄照会書に回答です。

手順⑥相続放棄申述受理通知書の受領

回答に問題がなければ、家庭裁判所から審査結果が通知されます。

相続放棄申述受理通知書とは、相続放棄が認められた通知書です。

手順6つ目は、相続放棄申述受理通知書の受領です。

手順⑦他の相続人に通知

相続放棄の審査結果は、申立てをした人だけに通知します。

他の相続人に対して、積極的に通知しません。

相続放棄をしても他の相続人に通知する義務はありませんが、通知してあげると親切でしょう。

手順7つ目は、他の相続人に通知です。

6相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する申立てです。

相続人らとのお話合いで、プラスの財産を相続しませんと申し入れをすることではありません。

家庭裁判所で認められないと、相続放棄のメリットは受けらません。

実は、相続放棄はその相続でチャンスは実質的には1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできます。

高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます

一挙に、ハードルが上がると言ってよいでしょう。

相続放棄は慎重に判断する必要があるうえ、いろいろな誤解から利用をためらうことがあるでしょう。

利用をためらっていると、期限3か月はあっという間です。

3か月以内に必要書類を揃えて手続をするのは想像以上にハードルが高いものです。

相続放棄を考えている方は、すみやかに司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続放棄申述受理証明書の取得方法

1相続放棄申述受理証明書で相続放棄を証明する

①相続放棄申述受理証明書の役割

相続放棄申述受理証明書は、家庭裁判所が発行する公的な証明書です。

相続放棄の申述が正式に受理されたことを証明します。

相続放棄申述受理証明書によって、第三者に対し相続放棄の事実を証明することができます。

相続放棄申述受理証明書の役割は、相続放棄の事実を証明することです。

②相続放棄申述受理証明書と相続放棄申述受理通知書のちがい

ちがい(1)役割

相続放棄申述受理証明書は、第三者に対し相続放棄の事実を証明する書類です。

相続放棄申述受理通知書は、相続放棄をした本人に相続放棄が認められたことを通知するための書類です。

ちがい1つ目は、役割です。

ちがい(2)取得方法

相続放棄申述受理証明書は、家庭裁判所に申請した後に発行されます。

相続放棄申述受理通知書は、相続放棄をした本人に自動で通知されます。

ちがい2つ目は、取得方法です。

ちがい(3)再発行の可否

相続放棄申述受理証明書は、必要に応じて何通でも発行されます。

相続放棄申述受理通知書は、1通だけ発行されます。

ちがい3つ目は、再発行の可否です。

ちがい(4)手数料

相続放棄申述受理証明書は、1通あたり150円の手数料がかかります。

相続放棄申述受理通知書は、手数料がかかりません。

ちがい4つ目は、手数料です。

③相続放棄申述受理証明書が必要になるケース

ケース(1)他の相続人が相続手続をするケース

相続放棄をすると、はじめから相続人でなくなります。

他の相続人が法務局や金融機関などで相続手続をする場合、相続放棄申述受理証明書が必要になります。

相続放棄によって相続人でなくなったことを証明する必要があるからです。

ケース1つ目は、他の相続人が相続手続をするケースです。

ケース(2)債権者に相続放棄を証明するケース

相続放棄が認められた場合、家庭裁判所は手続をした人にのみ結果を通知します。

家庭裁判所は、自主的に債権者などに通知しません。

被相続人の債権者は、相続人に借金を返済してもらおうと通知して来るでしょう。

相続放棄が認められたから、被相続人の借金は引き継ぎません。

債権者に相続放棄を証明すると、返済の催促をやめてくれるでしょう。

ケース2つ目は、債権者に相続放棄を証明するケースです。

ケース(3)相続放棄申述受理通知書を紛失したケース

相続放棄申述受理通知書で、相続放棄の事実を証明することができます。

相続放棄申述受理通知書は、紛失しても再発行されません。

相続放棄申述受理証明書を再発行してもらって、手続を進めることができます。

ケース3つ目は、相続放棄申述受理通知書を紛失したケースです。

2相続放棄申述受理証明書の取得方法

①相続放棄申述受理証明書は申請が必要

相続放棄申述受理証明書は、相続放棄申述受理通知書とちがい自動で送られません。

必要な人が家庭裁判所に申請する必要があります。

相続放棄申述受理証明書の交付申請書は、家庭裁判所によって様式が異なります。

申請先の家庭裁判所の様式を使って、申請します。

②申請先

相続放棄申述受理証明書の申請先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

被相続人の最後の住所地は、被相続人の住民票や戸籍の附票で確認することができます。

家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。

③申請できる人

相続放棄をした本人は、相続放棄申述受理証明書の交付を申請することができます。

相続放棄が認められた後、他の相続人の相続放棄申述受理証明書の交付を申請することはできません。

相続放棄が認められると、はじめから相続人でなくなるからです。

相続放棄申述受理証明書の交付を申請ができる第三者は、法律上の利害関係がある人です。

具体的には、次の人です。

・共同相続人

・後順位相続人

・被相続人の債権者

・相続財産清算人

相続放棄申述受理証明書の交付を申請するためには、法律上の利害関係があることを疎明する必要があります。

疎明とは、家庭裁判所に分かってもらうことです。

④必要書類

(1)相続放棄をした本人が申請する場合

・申請者の本人確認書類

具体的には、運転免許証やマイナンバーカードなどのコピーです。

(2)共同相続人・後順位相続人が申請する場合

・申請者の本人確認書類

具体的には、運転免許証やマイナンバーカードなどのコピーです。

・被相続人の住民票または戸籍の附票

・被相続人と申請人の相続関係が分かる戸籍謄本

必要書類は、家庭裁判所によって運用が異なります。

管轄の家庭裁判所に確認したうえで、照会するといいでしょう。

(3)利害関係人が申請する場合

・申請人の資格を確認する書類

個人の場合は、照会者の本人確認書類

具体的には、運転免許証やマイナンバーカードなどのコピーです。

法人の場合は、法人の登記簿謄本

・利害関係を証明する書類

具体的には、金銭消費貸借契約書、訴状、競売申立書、競売開始決定、債務名義等の各写し、担保権が記載された不動産登記簿謄本、その他債権の存在を証する書面などです。

⑤郵送で申請できる

相続放棄申述受理証明書の交付申請書は、郵送で家庭裁判所に提出することができます。

⑥郵送で受取ができる

相続放棄申述受理証明書の交付申請は、即日交付されません。

相続放棄申述受理証明書の交付を申請ができるのは、法律上の利害関係がある人だけです。

法律上の利害関係があるか、家庭裁判所で審査されます。

相続放棄申述受理証明書の発行には、裁判官の許可が必要です。

家庭裁判所の事務手続に、1週間以上かかるのが通例だからです。

必要書類と一緒に返信用の封筒と切手を提出すると、郵送してくれます。

相続放棄申述受理証明書は、郵送で受取ができます。

⑦手数料

相続放棄申述受理証明書の発行手数料は、1通あたり150円です。

相続放棄申述受理証明書の交付申請書に、収入印紙を貼り付けて納入します。

収入印紙は貼り付けるだけで、消印を押しません。

申請書を受け付けたときに、家庭裁判所の人が消印を押すからです。

⑧発行にかかる期間

相続放棄申述受理証明書の交付申請書を提出してから発行にかかる期間は、家庭裁判所によって異なります。

発行までの期間は、窓口申請であれば1~2週間程度が多いでしょう。

郵送申請の場合、往復の郵便の時間が追加でかかります。

利害関係人が申請する場合、事例によっては1か月程度かかることがあります。

申請後2週間経過しても証明書が届かない場合、家庭裁判所に問合わせるといいでしょう。

相続放棄申述受理証明書は、余裕を持って申請する必要があります。

⑨相続放棄申述受理証明書の交付申請の流れ

手順(1)相続放棄の手続完了

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で相続放棄の手続をします。

相続放棄が認められると、相続放棄申述受理通知書が発行されます。

手順1つ目は、相続放棄の手続完了です。

手順(2)相続放棄申述受理証明書の交付申請書を入手

相続放棄申述受理証明書を取得するため、交付申請書を入手します。

相続放棄申述受理証明書の交付申請書は、次の方法で入手することができます。

・相続放棄申述受理通知書に同封されている

・家庭裁判所のホームページからダウンロード

・家庭裁判所の窓口で取得

手順2つ目は、相続放棄申述受理証明書の交付申請書を入手です。

手順(3)相続放棄申述受理証明書の交付申請書を作成

相続放棄申述受理証明書の交付申請書を正確に記入します。

事件番号を間違えると、交付が受けられなくなるおそれがあります。

手順3つ目は、相続放棄申述受理証明書の交付申請書を作成です。

手順(4)必要書類の準備

必要書類は、家庭裁判所によって異なります。

家庭裁判所に確認して、不足なく準備します。

書類に不足があると、相続放棄申述受理証明書の発行がされない可能性があります。

手順4つ目は、必要書類の準備です。

手順(5)家庭裁判所に提出

相続放棄申述受理証明書の交付申請書と必要書類を家庭裁判所に提出します。

窓口に出向いて提出または郵送で提出します。

家庭裁判所によっては、窓口受付時間が決められています。

窓口受付時間を確認して、窓口に出向きます。

手順5つ目は、家庭裁判所に提出です。

手順(6)家庭裁判所で審査

相続放棄申述受理証明書の交付申請書を受付けると、家庭裁判所で審査がされます。

交付申請書を受付けても、即日交付はされません。

家庭裁判所の審査は、1週間以上かかるのが通例です。

利害関係人が申請した場合、1か月程度かかることがあります。

手順6つ目は、家庭裁判所で審査です。

手順(7)相続放棄申述受理証明書の受取

相続放棄申述受理証明書は、郵送で受取ることができます。

返信用封筒に書いた住所に、郵送で届きます。

手順7つ目は、相続放棄申述受理証明書の受取です。

3相続放棄申述受理証明書の交付申請における注意点

注意①交付申請に事件番号が必要

事件番号とは、それぞれの裁判事件に付される番号です。

相続放棄申述受理証明書の交付申請書に、事件番号を記載する必要があります。

裁判所は、事件番号で事件を特定しているからです。

事件番号は、相続放棄申述受理通知書に記載されています。

注意点1つ目は、交付申請に事件番号が必要であることです。

注意②事件番号は相続放棄の申述の有無の照会で判明

相続放棄申述受理証明書の交付申請書に事件番号を記載していないと、交付申請を受け付けてもらえません。

事件番号が分からないときは、相続放棄の申述の有無の照会で判明します。

相続放棄の申述の有無の照会とは、家庭裁判所に対して相続放棄をしたか確認する手続です。

相続放棄の申述の有無の照会は、手数料がかかりません。

相続放棄の申述の有無の照会をすると、家庭裁判所から事件番号や受理年月日が文書で回答されます。

注意点2つ目は、事件番号は相続放棄の申述の有無の照会で判明することです。

注意③申請書は正確に記載

相続放棄申述受理証明書の交付申請書には、申請人の住所や氏名を正確に記載します。

押印は、認印で差し支えありません。

朱肉を使って、くっきりと押印します。

スタンプ印を使うことはできません。

注意点3つ目は、申請書は正確に記載することです。

注意④申請先の様式を使う

相続放棄申述受理証明書の交付申請書は、家庭裁判所ごとに様式が異なります。

申請先の様式を使って、申請します。

注意点4つ目は、申請先の様式を使うことです。

注意⑤収入印紙を準備

相続放棄申述受理証明書の交付申請書に収入印紙を貼り付けて、手数料を納入します。

相続放棄申述受理証明書1通あたり150円です。

収入印紙は、次の場所で購入することができます。

・郵便局郵便窓口

・法務局印紙売りさばき窓口

・コンビニエンスストア

額面150円の収入印紙は、ありません。

150円分の収入印紙は、小さな郵便局やコンビニエンスストアで取り扱いがないことが多いでしょう。

収入印紙を準備するため、大きな郵便局に行く必要があるかもしれません。

注意点5つ目は、収入印紙を準備することです。

4相続放棄申述受理証明申請を司法書士に依頼するメリット

相続放棄が家庭裁判所で認められると、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届きます。

家庭裁判所は相続放棄を認めた場合、本人に通知をします。

自主的に他の相続人や債権者などに、連絡することはありません。

市区町村役場や法務局なども例外ではありません。

相続放棄をしたので相続人ではありませんと、証明する必要があります。

相続放棄申述受理通知書で、足りる場合がほとんどです。

ときには、相続放棄申述受理証明書が必要になります。

司法書士は、このような家庭裁判所に対する書類作成もサポートしております。

相続放棄や相続放棄申述受理証明書でお困りの方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続放棄のデメリット

1相続放棄で相続人でなくなる

①相続放棄は家庭裁判所で手続

相続が発生したら、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。

家庭裁判所で相続放棄が認められると、はじめから相続人でなくなります。

相続放棄をすると相続人でなくなるから、相続手続に関与することはありません。

相続放棄をすると相続人でなくなるから、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎません。

相続放棄は、家庭裁判所で手続します。

②相続放棄の期限は知ってから3か月

相続放棄は、いつでも手続できるわけではありません。

申立ての期限は、原則として、相続があったことを知ってから3か月以内です。

「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。

相続放棄ができる期間は3か月を知らないまま3か月経過した場合、相続放棄は認められません。

法律の定めを知らなくても、3か月過ぎてしまえば、単純承認になります。

単純承認になったら、相続放棄は認められません。

相続放棄の期限は、相続があったことを知ってから3か月です。

2相続放棄のデメリット

デメリット①相続財産を一切相続できない

相続放棄をすると、プラスの財産もマイナスの財産も相続しません。

プラスの財産は相続したいけど、マイナスの財産は放棄したいといった希望はできません。

例えば、被相続人所有の家に住んでいる場合、住んでいる家であっても相続できなくなります。

住居を明け渡すことになるから、大きなデメリットと言えます。

相続放棄をした後に、プラスの財産が見つかることがあります。

プラスの財産が見つかっても、相続放棄をした後は相続できません。

デメリット1つ目は、相続財産を一切相続できないことです。

デメリット②相続放棄の撤回ができない

相続放棄をした後に、プラスの財産が見つかることがあります。

プラスの財産が見つかっても、相続放棄をした後は相続できません。

相続放棄の撤回は、できないからです。

たとえ相続があったことを知ってから3か月以内であっても、撤回することはできません。

とりあえず相続放棄をしてプラスの財産が見つかったら、撤回するといったことはできません。

相続放棄の撤回を認めると、相続が混乱するからです。

相続放棄をするとき、他の相続人から強迫をされていることやだまされている場合があります。

強迫をされていることやだまされている場合、相続放棄を取り消すことができます。

撤回はできないけど、取消はすることができます。

取消ができるのは、気づいてから6か月、相続放棄のときから10年以内です。

デメリット2つ目は、相続放棄の撤回ができないことです。

デメリット③次順位相続人とトラブル

家庭裁判所で相続放棄が認められると、はじめから相続人でなくなります。

例えば、被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

子どもが相続放棄をすると、はじめから相続人でなくなります。

子ども全員が相続放棄をすると、子どもはいないものと扱われます。

被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。

被相続人に子どもがいる場合、他の家族は子どもが相続人になると安心しているでしょう。

子ども全員が相続放棄をすると、次順位相続人が莫大な借金を相続することになります。

子どもが何とかすると考えていたのに借金を相続するとなると、びっくりするでしょう。

相続放棄をしたことで、次順位相続人とトラブルになることがあります。

デメリット3つ目は、次順位相続人とトラブルになることです。

デメリット④相続財産を処分すると相続放棄が無効になる

相続が発生したら、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

いったん選択したら、撤回することはできません。

すでに相続を単純承認した場合、相続放棄をすることはできません。

相続放棄が撤回できないように、単純承認も撤回できないからです。

相続財産を利用処分した場合、相続放棄をすることはできません。

単純承認をしたから相続財産を利用処分したと言えるからです。

次の行為をした場合、単純承認をしたと見なされます。

(1)財産をすでに使っている

(2)相続財産の分け方について合意をしている

(3)経済的価値の高い形見分けを受け取っている

(4)被相続人あての請求を相続財産で支払っている

(5)被相続人の債権を取り立てて支払を受けた

(6)相続財産を隠したり、財産がないと偽った

書類から詳しい事情が分からずに、家庭裁判所が相続放棄を認めてしまうことがあるでしょう。

家庭裁判所が相続放棄を認めてしまっても、後から裁判などで相続放棄が無効になります。

デメリット4つ目は、相続財産を処分すると相続放棄が無効になることです。

デメリット⑤手間と時間がかかる

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して手続をします。

相続放棄の申立てをする際に、家庭裁判所に戸籍謄本や住民票を提出します。

戸籍謄本や住民票を取り寄せるのは、手間と時間がかかります。

デメリット5つ目は、手間と時間がかかることです。

デメリット⑥相続人全員相続放棄で国庫帰属

相続人になる人は、法律で決められています。

法律で決められた相続人全員が相続放棄をすることがあります。

相続人全員が相続放棄をしたら、相続人不存在になります。

相続人不存在になったら、財産は国庫に帰属します。

先祖伝来の財産が失われることになるでしょう。

デメリット6つ目は、相続人全員相続放棄で国庫帰属することです。

デメリット⑦相続放棄をしても管理義務

相続放棄をしたら、被相続人の財産は一切相続しません。

被相続人の財産を管理しなくていいと、考えるかもしれません。

相続財産を管理してくれる人に引き継ぐまで、財産管理を続ける必要があります。

次順位相続人が相続してくれる場合、次順位相続人に引き継ぐことができます。

相続人全員が相続放棄をした場合、管理を続ける必要があるかもしれません。

デメリット7つ目は、相続放棄をしても管理義務が残ることです。

デメリット⑧非課税枠が使えない

被相続人に生命保険がかけてある場合、死亡保険金が支払われます。

生命保険の死亡保険金は、相続放棄をしても受け取ることができます。

生命保険の死亡保険金は、相続税の対象です。

生命保険の死亡保険金には、相続税の非課税枠があります。

相続放棄をした人は、相続税の非課税枠を使うことができません。

デメリット8つ目は、非課税枠が使えないことです。

3相続放棄でよくあるトラブルと対策

①相続放棄をした後でプラスの財産

家庭裁判所で相続放棄が認められると、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎません。

相続放棄をした後で、プラスの財産が見つかることがあります。

後から財産が見つかっても、相続することはできません。

相続放棄は、撤回することができないからです。

例えば、相続放棄をした後に高額な不動産が見つかっても相続できません。

相続放棄をした後でプラスの財産が見つかると、トラブルになります。

トラブルの対策は、念入りに相続財産調査をすることです。

例えば、預貯金などの通帳や名寄帳の取得、借金の有無や内容を詳しく確認します。

相続財産の内容や状況によっては、相続放棄の期限3か月以内に調査を尽くせないことがあるでしょう。

相続放棄の期限3か月は、家庭裁判所に認められれば延長してもらうことができます。

単純承認をするか相続放棄をするか、充分な財産調査をしたうえで判断するのがおすすめです。

②親族間の連絡不足

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

家庭裁判所が相続放棄を認める決定をした場合、申立てをした人にだけ通知します。

家庭裁判所は、自主的に次順位相続人に通知しません。

例えば、子ども全員が相続放棄をした後に、被相続人の兄弟姉妹が借金の返済を求められることがあります。

何も知らされていないのに債権者から返済を求められると、親族間でトラブルになります。

トラブルの対策は、次順位相続人に連絡することです。

相続放棄をしても、次順位相続人に通知する義務はありません。

できれば、事前に連絡してあげるとトラブル防止に役立ちます。

次順位相続人も相続放棄を希望するなら、準備しておくことができます。

急に借金の返済を求められて、びっくりすることもなくなるでしょう。

次順位相続人に通知する義務はなくても、連絡するのがおすすめです。

③相続放棄の期限3か月を知らなかった

相続放棄には、3か月の期限があります。

期限3か月のルールを知らなくても、3か月を経過したら相続放棄ができなくなります。

一部の相続人が相続放棄できなかったとなると、トラブルになります。

トラブルの対策は、司法書士などの専門家に相談して相続放棄か単純承認の判断をすることです。

不安なまま放置せずに、司法書士などの専門家に相談するのがおすすめです。

④家庭裁判所に手続していない

相続放棄は、家庭裁判所に対する手続です。

相続人間の話し合いで、相続放棄をすることはできません。

相続人間の話し合いで一部の相続人が財産を受け取らない合意をすることがあります。

財産を受け取らない合意を相続放棄を表現することがあります。

財産を受け取らない合意は、相続放棄ではありません。

相続放棄のつもりなのに借金の返済を求められると、トラブルになります。

トラブルの対策は、司法書士などの専門家に相談して相続放棄か単純承認の判断をすることです。

安易に判断せずに、司法書士などの専門家に相談するのがおすすめです。

⑤配偶者に全財産を相続させたい

被相続人の子ども全員が被相続人の配偶者に、全財産を相続させたいと考えることがあります。

被相続人の配偶者に全財産を相続させるため、子ども全員が相続放棄をするといいと考えるかもしれません。

子ども全員が相続放棄をすると、次順位の人が相続人になります。

例えば、被相続人の兄弟姉妹が相続人になるでしょう。

配偶者と兄弟姉妹で、遺産分割協議をすることになります。

配偶者に全財産を相続させたいのに、トラブルになります。

トラブルの対策は、司法書士などの専門家に相談して相続放棄か単純承認の判断をすることです。

安易に判断せずに、司法書士などの専門家に相談するのがおすすめです。

⑥限定承認は使いにくい

限定承認とは、プラスの財産の範囲でマイナスの財産を引き継ぐことです。

限定承認は、手続が非常に複雑で手間と時間がかります。

司法書士や弁護士のサポートがなければ、ほとんど手続ができないでしょう。

限定承認には、相続人全員の協力と専門家のサポートが欠かせません。

例えば、限定承認の複雑さを知らないと、途中で断念することになるでしょう。

安易に限定承認をしようとすると、相続人間でトラブルになるでしょう。

トラブルの対策は、充分な相続財産調査をすることです。

プラスの財産が多いなら、単純承認がおすすめです。

マイナスの財産が多いなら、相続放棄がおすすめです。

充分な相続財産調査をすれば、限定承認は選択することはほとんどないでしょう。

充分な財産調査をしたうえで判断するのがおすすめです。

4相続放棄を検討するときの判断基準

①マイナスの財産が多い

相続財産のうちマイナスの財産が多い場合、相続放棄が選択肢になります。

単純承認をすると、被相続人のマイナスの財産を引き継ぐことになるからです。

特に、マイナスの財産の総額が分からない場合、慎重に判断する必要があります。

司法書士などの専門家に相談して、調査をするといいでしょう。

マイナスの財産が多い場合、相続放棄は有効です。

②相続トラブルの回避

相続放棄をする理由は、被相続人の債務を引き継がないためが多いでしょう。

被相続人に債務がなくても、相続放棄をすることができます。

ざまな家族の事情から疎遠になっている場合、相続手続に関与したくないことがあります。

相続手続に関与しなければ、家族のトラブルに巻き込まれないで済みます。

相続手続に関わりたくないからを理由として、続放棄をすることができます。

相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなるからです。

相続トラブルの回避したい場合、相続放棄は有効です。

5相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄はその相続で、チャンスは実質的には1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできます。

高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。

一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。

3か月の期間内に手続きするのは、想像以上にハードルが高いものです。

相続放棄を考えている方は、すみやかに司法書士などの専門家に相談するのがおすすめです。

相続放棄の熟慮期間3か月を延長

1 相続放棄は3か月以内に手続

①相続放棄は家庭裁判所へ手続

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄を希望する申立てをします。

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

相続放棄には、期限があります。

相続があったことを知ってから、3か月です。

熟慮期間とは、相続を単純承認するか相続放棄するか判断するための期間です。

何もしないまま3か月が経過すると、自動で単純承認になります。

熟慮期間中に判断をして、家庭裁判所に手続をします。

②相続放棄3か月のスタートは知ってから

相続放棄の期限は、3か月です。

相続があったことを知ってから、3か月がスタートします。

「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。

相続放棄3か月のスタートは、知ってからです。

③熟慮期間延長が必要になるケース

(1)被相続人の借金が不明で、調査に時間がかかるケース

(2)相続財産の種類や所在地がたくさんあって、調査に時間がかかるケース

(3)他の相続人が財産を隠していて、調査に時間がかかるケース

(4)相続人調査に時間がかかって、相続人が散在しているケース

2熟慮期間延長で家庭裁判所が重視するポイント

①相続財産の構成が複雑

相続を単純承認するか相続放棄をするか判断するため、相続財産調査をします。

相続財産調査に時間がかかる場合、熟慮期間を延長すべきと言えます。

具体的には次の事情があると、熟慮期間延長が認められやすいでしょう。

・財産が多岐にわたる

・財産の種類が多い

・評価が困難な財産がある

ポイント1つ目は、相続財産の構成が複雑であることです。

②相続財産の所在地

相続財産が各地に散らばっていると、財産調査が難しくなります。

例えば、財産が外国に点在している場合、いっそう調査に時間がかかります。

相続財産の所在地がたくさんあると、熟慮期間延長が認められやすいでしょう。

ポイント2つ目は、相続財産の所在地です。

③取引先がたくさんある

相続財産には、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も含まれます。

例えば、被相続人が手広く事業をしていることがあります。

たくさんの取引先に売掛金や買掛金があるかもしれません。

プラスの財産だけでなくマイナスの財産も明らかにするためには、調査に時間がかかります。

取引先がたくさんある場合、熟慮期間延長が認められやすいでしょう。

ポイント3つ目は、取引先がたくさんあることです。

④一部の相続人が財産を隠している

相続財産調査をするためには、手がかりが重要です。

手がかりがないと、相続財産調査が困難になるでしょう。

一部の相続人が財産を隠していると、手がかりが得られなくなりがちです。

一部の相続人が財産を隠している場合、熟慮期間延長が認められやすいでしょう。

ポイント4つ目は、一部の相続人が財産を隠していることです。

⑤客観的証拠が重要

相続放棄の熟慮期間は、家庭裁判所の判断で延長してもらうことができます。

申立てをしても、延長が認められない可能性があります。

家庭裁判所は、客観的証拠で判断するからです。

例えば、次のような書類があると説得力があるでしょう。

・相続財産調査を行った記録

・相続財産調査が困難であった理由が分かる書類

・相続財産の評価が困難である専門家の意見書

⑥多忙や迷っているは認められない

仕事や家事で忙しいのに、慣れない相続財産調査は困難かもしれません。

仕事や家事で忙しいなどの理由は、熟慮期間延長の理由として認められません。

相続財産調査が難しいときは、司法書士などの専門家に依頼することができます。

相続財産調査をしても、単に考えたいことがあるかもしれません。

単に考えている、単に迷っているなど、漠然とした理由で熟慮期間の延長は認められません。

3熟慮期間伸長の申立ての方法

①申立先

熟慮期間伸長の申立先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。

②申立ができる人

申立てができるのは、次の人です。

(1)相続人など利害関係人

(2)検察官

熟慮期間の延長を希望する相続人が申立てをします。

相続人は、複数いることが多いでしょう。

各相続人が申立てをする必要があります。

一部の相続人に延長が認められても、他の相続人に影響はないからです。

③必要書類

熟慮期間伸長の申立書に添付する書類は、次のとおりです。

(1)被相続人の住民票または戸籍の附票

(2)相続人であることを確認できる戸籍謄本

④熟慮期間中に申立て

熟慮期間伸長の申立ては、熟慮期間中に提出します。

何もしないまま3か月が経過すると、自動で単純承認になるからです。

熟慮期間が経過する前に、時間がないことは分かるでしょう。

熟慮期間3か月を延長してもらいたい場合、熟慮期間中に申立てをする必要があります。

熟慮期間伸長の申立てをしてから決定されるまで、1か月程度かかります。

⑤費用

熟慮期間伸長の申立ての手数料は、相続人1人につき800円です。

手数料は、申立書に収入印紙を貼り付けて納入します。

手数料とは別に、裁判所が手続で使う郵便切手を予納します。

予納する郵便切手は、裁判所ごとに金種や枚数が異なります。

例えば、名古屋家庭裁判所では、次のとおり予納します。

・110円 3枚

・10円 10枚

⑥1~3か月延長が多い

熟慮期間伸長の申立てを受け付けたら、家庭裁判所は延長するか延長しないか決定します。

どの程度に期間延長するか、家庭裁判所の裁量で決定します。

事例によって異なりますが、1~3か月延長されることが多いでしょう。

仮に、3か月延長されれば、当初の熟慮期間と合計して6か月の判断期間があります。

6か月あれば、適切な判断ができるでしょう。

⑦特別な事情が認められれば再延長

熟慮期間伸長の申立ての回数について、明確な法律の規定はありません。

再延長が認められるか認められないか、家庭裁判所の裁量によります。

再延長は、初回の延長よりハードルが高くなるでしょう。

初回の延長より具体的に、延長が必要な理由を申し立てる必要があります。

4熟慮期間経過後の相続放棄

①被相続人の死亡を知らなかったから相続放棄

大切な家族が死亡したら、他の家族や知人には真っ先に連絡するでしょう。

さまざまな家族の事情から、被相続人や被相続人の家族と疎遠になっていることがあります。

行方不明の家族や連絡が取れない家族がいることがあるでしょう。

被相続人の死亡を知らなかった場合、相続があったことを知らないと言えます。

熟慮期間3か月がスタートしていません。

被相続人が死亡してから3か月以上経過しても、相続放棄をすることができます。

上申書を作成して、次の点を詳細に説明するといいでしょう。

・被相続人や被相続人の家族と疎遠になっていること

・被相続人の死亡を知ったきっかけ

手紙などを受け取ったことで死亡を知った場合、手紙や封筒は重要です。

被相続人の死亡を知ったきっかけを裏付ける証拠になるからです。

被相続人の死亡を知らなかったから、相続放棄をすることができます。

②相続人であることを知らなかったから相続放棄

被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。

子どもが相続放棄をした場合、はじめから相続人でなくなります。

子ども全員が相続放棄をした場合、次順位の人が相続人になります。

被相続人に子どもがいれば、子どもが相続人になると考えるでしょう。

家庭裁判所は、相続放棄の申立てをした人にだけ結果を通知します。

相続放棄が認められても、次順位相続人に通知する義務はありません。

自分が相続人であることを知らなかった場合、相続があったことを知らないと言えます。

熟慮期間3か月がスタートしていません。

被相続人が死亡してから3か月以上経過しても、相続放棄をすることができます。

上申書を作成して、次の点を詳細に説明するといいでしょう。

・被相続人や被相続人の家族と疎遠になっていること

・相続人であることを知ったきっかけ

手紙などを受け取ったことで死亡を知った場合、手紙や封筒は重要です。

被相続人の死亡を知ったきっかけを裏付ける証拠になるからです。

相続人であることを知らなかったから、相続放棄をすることができます。

③債務を知らなかったから相続放棄

被相続人と別居している場合、被相続人の経済状況を詳しく知らないことが多いでしょう。

被相続人の死亡を知っても、債務の存在を知らないことがあります。

債務の存在を知らなかった場合、相続財産を相続することを知らないと言えます。

熟慮期間3か月がスタートしていません。

被相続人が死亡してから3か月以上経過しても、相続放棄をすることができます。

上申書を作成して、次の点を詳細に説明するといいでしょう。

・相続財産状況を調べても、分からなかったこと

・被相続人の債務を知ったきっかけ

債務者が死亡すると、債権者は相続人に借金を払ってもらおうと考えて催促してきます。

催促状などを受け取ったことで債務を知った場合、催促状は重要です。

被相続人の債務を知ったきっかけを裏付ける証拠になるからです。

被相続人の債務を知らなかったから、相続放棄をすることができます。

④被相続人の保証債務を知らなかったから相続放棄

被相続人が第三者の債務について、連帯保証人になっていることがあります。

連帯保証人とは、債務者が借金を返せなくなったときに肩代わりをする人です。

連帯保証人が死亡した場合、保証債務は相続人が相続します。

保証債務とは、連帯保証人が負う肩代わりの義務です。

債務者が順調に借金を返済している間は、連帯保証人に連絡することはありません。

被相続人が死亡し長期間経過してから、肩代わりをして欲しいと言ってくることがあります。

保証債務の存在を知らなかった場合、相続財産を相続することを知らないと言えます。

熟慮期間3か月がスタートしていません。

被相続人が死亡してから3か月以上経過しても、相続放棄をすることができます。

上申書を作成して、次の点を詳細に説明するといいでしょう。

・相続財産状況を調べても、分からなかったこと

・被相続人の保証債務を知ったきっかけ

連帯保証人が死亡すると、債権者は連帯保証人の相続人に借金を払ってもらおうと考えて催促してきます。

催促状などを受け取ったことで保証債務を知った場合、催促状は重要です。

被相続人の保証債務を知ったきっかけを裏付ける証拠になるからです。

被相続人の保証債務を知らなかったから、相続放棄をすることができます。

⑤財産がまったくないと信じていたから相続放棄

被相続人に目立った財産がない場合、相続手続は不要と考えるでしょう。

相続手続をしないまま長期間経過した後、借金を催促されることがあります。

最高裁昭和59年4月27日判決は、被相続人に財産がまったくないと信じていたケースです。

相続人は、保証債務の履行を求める通知で保証債務の存在を知りました。

被相続人と音信不通で、被相続人の保証債務を知る術がありませんでした。

相続人は、知ってから3か月以内に相続放棄の申立てをしました。

最高裁判所は被相続人の財産の全部または一部の存在を認識できるときに熟慮期間がスタートすると認め、相続放棄を有効と判断しました。

財産がまったくないと信じていたから、相続放棄をすることができます。

⑥被相続人が債務を隠していたから相続放棄

借金や保証債務の存在を家族に対して、秘密にしていることがあります。

借用書や保証契約書など債務に関する書類を隠して、自分だけで管理するかもしれません。

被相続人が書類を隠していると、家族は債務の存在に気づくことができないでしょう。

名古屋高裁平成19年6月25日決定は、被相続人が債務を隠蔽したケースです。

相続人は、保証債務の履行を求める訴状送達で保証債務の存在を知りました。

被相続人と別居しており、事業用の連帯保証債務の実態把握は困難な事例です。

相続人は、訴状送達後3か月以内に相続放棄の申立てをしました。

名古屋高等裁判所は訴状送達時に熟慮期間がスタートすると認め、相続放棄を有効と判断しました。

単に、相続人が知らなかったのではなく、被相続人が積極的に隠していたことがポイントです。

被相続人が意図的に虚偽の説明をした書面や証言が証拠になるでしょう。

被相続人が積極的に隠していたことは、相続放棄する人が証拠により主張立証する必要があります。

被相続人が債務を隠していたから、相続放棄をすることができます。

⑦財産価値に重大な誤認があったから相続放棄

最高裁昭和59年4月27日判決のケースとは異なり、財産の存在は認識していることがあります。

被相続人が財産を所有していても、財産価値に重大な誤認をすることがあるでしょう。

東京高裁平成19年8月10日決定は、財産価値に重大な誤認があったケースです。

相続人は、95歳と高齢でした。

専門家の意見を信じ、不動産価値1億円を100万円程度に誤認していました。

被相続人と相続人の交際状況から、負債がないと信じるに相当の理由があると考えられました。

登記簿謄本から根抵当権が設定されており、被相続人に1000万円超の債務が判明しました。

債務判明から、3か月以内に相続放棄の申立てをしました。

東京高等裁判所は、債務を知ったときに熟慮期間がスタートすると認め、相続放棄を有効と判断しました。

単に思い込むだけでなく、財産価値に重大な誤認に正当理由や合理性があることがポイントです。

例えば、専門家の調査を信頼して誤認するのは正当理由があると言えるでしょう。

重大な誤認に正当理由や合理性があることは、相続放棄する人が証拠により主張立証する必要があります。

財産価値に重大な誤認があったから、相続放棄をすることができます。

5相続放棄を司法書士に依頼するメリット

実は、相続放棄はその相続でチャンスは1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできます。

高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。

一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。

相続が発生してから3か月以内に申立てができなかったのは止むを得なかったと家庭裁判所に納得してもらって、はじめて、家庭裁判所は相続放棄を認めてくれます。

通常は家庭裁判所に対して、上申書や事情説明書という書類を添えて、説得します。

家庭裁判所が知りたいことを無視した作文で認めてもらうことは、難しいでしょう。

司法書士であれば、家庭裁判所に認めてもらえるポイントを承知しています。

3か月の期限が差し迫っている方や期限が過ぎてしまっている方は、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続放棄の理由は関わりたくないから

1相続放棄とは

相続が発生したら、原則として、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も相続人が受け継ぎます。

被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継がないことを相続の放棄といいます。

相続放棄をすると、プラスの財産を引き継がなくなりますが、マイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。

家庭裁判所に対して、必要な書類をを添えて相続放棄をしたい旨の申立てをします。

相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する届出です。

相続人らとのお話合いで、プラスの財産を相続しませんと申し入れをすることではありません。

つまり、家庭裁判所で認められないと相続手続に参加しなければなりません。

相続財産は相続人全員の共有です。

相続財産の分け方を決めるためには、相続人全員の合意が不可欠です。

他の相続人にプラスの財産を相続しませんと申し入れをした場合、相続人であることに変わりはありません。

依然として相続人だから、他の相続人と関わり合いになります。

2関わりたくないからを理由に相続放棄ができる

①相続放棄の理由は重要ではない

相続放棄をすると、プラスの財産を引き継がなくなりますが、マイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。

相続放棄の理由で多いのは、「被相続人の借金を引き継ぎたくない」です。

その他でも構いません。

「被相続人や他の相続人と疎遠で、関わりたくない」でも差し支えありません。

「裕福で生活に困っていないから」も問題ありません。

明確な理由がなくても構いません。

プラスの財産がほとんどないから、万が一にもマイナスの財産があったときの安全のため相続放棄をするというケースもあります。

相続放棄をするために重要なのは、相続放棄をする意思です。

相続放棄をする理由は、あまり重要ではありません。

②相続放棄をするときに財産調査は不要

相続放棄をするか相続を単純承認するか判断するために、財産調査をすることが多いものです。

自称専門家が高額な報酬を目的に財産調査は必須と無意味なアドバイスをしています。

相続放棄をする理由が「裕福で生活に困っていないから」の場合、財産調査自体が無意味です。

「被相続人や他の相続人と疎遠で、関わりになりたくない」場合、プラスの財産が多くても相続放棄をするケースは少なくありません。

どのような財産状況であっても相続放棄を希望する場合、財産調査は必要ありません。

相続放棄申述書に被相続人の財産状況を書く欄がありますが、記入しなくても差し支えありません。

③何もしないといつまでも関わることになる

被相続人や他の相続人と疎遠な場合、面倒な相続手続に関わりたくないと考えるでしょう。

見知らぬ相続人から連絡が来ても、返事を先延ばしするかもしれません。

相続財産は相続人全員の共有です。

相続財産の分け方を決めるためには、相続人全員の合意が不可欠です。

相続人である以上、相続財産の分け方について合意がないと手続ができません。

疎遠だから返事を先延ばしすると、いつまでたっても関わることになります。

相続財産の分け方について合意するまで、相続手続ができないからです。

ときには、司法書士などの専門家から連絡が来る場合があります。

見知らぬ他の相続人より司法書士などの専門家の方が話しやすいかもしれません。

司法書士であれば、相続放棄をしたい場合に相談に応じてもらえます。

面倒な相続手続に関わりたくないのであれば、すぐに行動を起こしましょう。

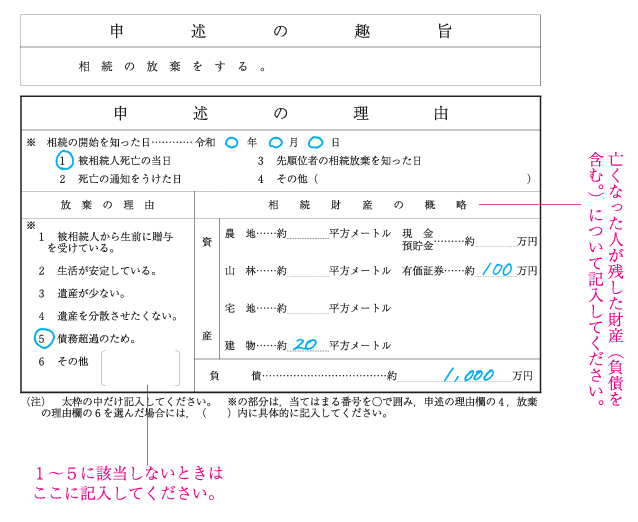

3相続放棄の理由が関わりたくないからの場合の相続放棄申述書の書き方

①関わりたくないからの場合「放棄の理由」欄は6その他

相続放棄をしたい場合、家庭裁判所に対して相続放棄をしたい旨の申立てをします。

相続放棄をしたい旨の申立書のことを、相続放棄申述書と言います。

相続放棄申述書の様式は、家庭裁判所のホームページに出ています。

相続放棄申述書の2ページ目の左下に、放棄の理由欄があります。

1被相続人から生前に贈与を受けている

2生活が安定している

3遺産が少ない

4遺産を分散させたくない

5債務超過のため

6その他( )

上記のように理由の例が並んでいます。

関わりたくないからを理由に相続放棄をする場合、6その他に○をつけます。

かっこの中に、疎遠なので関わりたくないなどと記入します。

生活が安定しているから関わりたくない場合、2生活が安定しているに○をつけます。

遺産が少ないから関わりたくない場合、3遺産が少ないに○をつけます。

②長文になるなら上申書に書く

相続放棄をする理由は、あまり重要ではありません。

疎遠なので関わりたくないなどで問題はありません。

事情によっては理由を詳細に申し立てたい場合があるでしょう。

相続放棄申述書の「放棄の理由」欄に書き切れない場合、上申書を提出することができます。

③相続放棄照会書の回答書に書いてもよい

家庭裁判所に対して相続放棄をしたい旨の届出をした場合、家庭裁判所から相続放棄照会書が届きます。

家庭裁判所から届く相続放棄照会書とは、相続放棄についての意思確認です。

相続放棄は、影響の大きい手続なので間違いがないように慎重に確認します。

多くの場合、相続放棄照会書には「相続放棄をする理由を具体的に書いてください」といった質問があります。

回答書に具体的な理由を記載するといいでしょう。

相続放棄をするために重要なのは、相続放棄をする意思です。

家庭裁判所は、本人の意思に反して相続放棄の申立てをしたのではないか確認します。

自分の意思で相続放棄の申立てをしたことが伝わるように回答書を書くといいでしょう。

4熟慮期間3か月のスタートは知ってから

相続放棄は、原則として、相続があったことを知ってから3か月以内に申立てをする必要があります。

相続があったことを知ってからとは、必ずしも、被相続人の死亡してからではありません。

被相続人が死亡した後3か月以上経過してから、相続放棄の申立てをして、認められることもあります。

相続放棄ができる3か月以内のスタートは、相続があったことを知ってからだからです。

相続があったことを知らなかった場合、相続放棄ができる3か月がスタートしていません。

このポイントは、相続が発生してから3か月以内に申立てができなかったのは止むを得なかったと家庭裁判所に納得してもらうことです。

被相続人や他の相続人と疎遠になっている場合、相続発生直後に連絡されないことが多いでしょう。

3か月以内に申立てができなかったのは仕方なかったと家庭裁判所が納得できる理由があるときだけは、家庭裁判所も相続放棄を認めてくれるのです。

債権者や市役所などから手紙が来て相続があったことを知った場合、この通知は大切です。

この手紙を見て相続があったことを知ったという証拠になるからです。

5相続放棄を司法書士に依頼するメリット

実は、相続放棄はその相続でチャンスは1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできますが、高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。

一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。

相続が発生してから3か月以内に届出ができなかったのは止むを得なかったと家庭裁判所に納得してもらって、はじめて、家庭裁判所は相続放棄を認めてくれます。

通常は家庭裁判所に対して、上申書や事情説明書という書類を添えて、説得することになります。

家庭裁判所が知りたいことを無視した作文やダラダラとした作文では認めてもらうことは難しいでしょう。

司法書士であれば、家庭裁判所に認めてもらえるポイントを承知していますから、認めてもらいやすい書類を作成することができます。

さらに、通常の相続放棄と同様に戸籍や住民票が必要になります。

お仕事や家事、通院などでお忙しい人には平日の昼間に役所にお出かけになって準備するのは負担が大きいものです。

戸籍や住民票は郵便による取り寄せもできますが、書類の不備などによる問い合わせはやはり役所の業務時間中の対応が必要になりますから、やはり負担は軽いとは言えません。

このような戸籍や住民票の取り寄せも司法書士は代行します。

3か月の期限が差し迫っている方や期限が過ぎてしまっている方は、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

公正証書遺言があっても一部放棄

1公正証書遺言と自筆証書遺言は同じ効力

①遺言書の種類

遺言書の種類は、民法という法律で決められています。

大きく分けて、普通方式の遺言と特別方式の遺言とあります。

普通方式の遺言は、次の3つです。

(1)自筆証書遺言

(2)公正証書遺言

(3)秘密証書遺言

特別方式の遺言は、次の4つです。

(1)死亡の危急に迫った者の遺言

(2)伝染病隔離者の遺言

(3)在船者の遺言

(4)船舶遭難者の遺言

特別方式の遺言は、生命の危機に迫っている人や航海中など交通できない人が作る特別の遺言です。

ごく稀な遺言と言えるでしょう。

多くの方にとって、遺言というと普通方式の遺言です。

なかでも(1)自筆証書遺言(2)公正証書遺言のいずれかを作成される方がほとんどです。

②自筆証書遺言は手軽

自筆証書遺言は、遺言者が自分で書いて作った遺言書です。

専門家の手を借りることなく、手軽に作ることができます。

世の中の大半の遺言書は、自筆証書遺言です。

ひとりで作ることができるので、作るだけであれば費用はかかりません。

自筆証書遺言は、専門家の手を借りずに作られることが多いものです。

法律の知識が少ないと、法律上効力のない遺言書になってしまうかもしれません。

自筆証書遺言は、手軽な遺言書です。

③公正証書遺言は安心確実

公正証書遺言は、遺言内容を公証人に取りまとめてもらって作る遺言書です。

遺言者が公証人に遺言内容を伝えて、証人2人に確認してもらって作ります。

遺言の内容を伝えておけば、適切な表現で文書にしてもらえます。

公証人は、法律の専門家です。

公証人が関与するから、法律上の不備があって遺言書が無効になることは考えられません。

作った遺言書原本は、公証役場で保管されます。

紛失するおそれがありません。

相続人らに偽造や変造されたり、捨てられたりする心配もありません。

遺言書が作られていることが分かっていれば、容易に探してもらえます。

公正証書遺言は、安心確実な遺言書です。

④公正証書遺言と自筆証書遺言の効力にちがいはない

自筆証書遺言は、手軽な遺言書です。

公正証書遺言は、安心確実な遺言書です。

公正証書遺言と自筆証書遺言の効力に、ちがいはありません。

公正証書遺言は、公証人が作成します。

法律の専門家が関与するから、法律上の不備があることは考えられません。

法律上の不備で無効になることは、ほとんどありません。

自筆証書遺言は、遺言者がひとりで作成します。

法律の専門家が関与することは、あまりありません。

遺言者は、法律の知識が少ないでしょう。

法律上の不備で無効になることが、少なくありません。

法律上の不備がない遺言書であれば、有効な遺言書です。

有効な遺言書であれば、公正証書遺言も自筆証書遺言も遺言書です。

効力にちがいはありません。

公正証書遺言の方が強い効力があるといったことはありません。

2相続と遺贈のちがい

①相続は相続人に受け継ぐこと

相続が発生した場合、一定の親族が相続人になります。

相続人になる人は、法律で決まっています。

法律で決められた人が、相続人になります。

相続するのは、相続人のみです。

相続は、相続人に引き継ぐことです。

相続人以外の人は、相続することはできません。

②遺贈は相続人以外の人にも引き継ぐことができる

相続が発生した場合、原則として、被相続人のものは相続人が相続します。

相続人以外の人に財産を受け取ってもらいたいケースがあります。

被相続人は遺言書を作成して、相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことができます。

遺言書を作成して相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことを遺贈と言います。

相続人に対して遺贈をすることができるし、相続人以外の人に遺贈をすることができます。

遺言書に「相続させる」とあるときは、相続で手続をします。

遺言書に「遺贈する」とあるときは、遺贈で手続をします。

③包括遺贈と特定遺贈がある

遺贈には、2種類あります。

包括遺贈と特定遺贈です。

包括遺贈とは、遺言書に「財産すべてを包括遺贈する」「財産の2分の1を包括遺贈する」と割合だけ書いて財産を具体的に書いてない場合です。

特定遺贈とは、遺言書に「財産〇〇〇〇を遺贈する」と財産を具体的に書いてある場合です。

遺言書は、財産を受け取ってもらう人の関与なしに作ることができます。

遺言で遺贈や相続のことを定める場合、遺言者が受け取る人の意見を聞かずに、一方的に決めることができます。

遺言書で決められたことは、ご辞退することができます。

3相続放棄・包括遺贈は一部放棄ができない

①相続放棄をすると相続人でなくなる

相続が発生したら、原則として、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も相続人が受け継ぎます。

被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継がないことを相続の放棄といいます。

相続放棄をすると、プラスの財産を引き継がなくなりますが、マイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。

相続放棄をすると、はじめから相続人でなくなります。

例えば、相続人が配偶者と子どもである場合、子ども全員が相続放棄をしたら子どもはいないものとして扱われます。

子どもがいない場合、次順位の相続人は親などの直系尊属になります。

②相続放棄・包括遺贈の放棄は家庭裁判所で手続

相続が発生した場合、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

単純承認をした場合、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継ぎます。

相続放棄をした場合、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継ぎません。

相続放棄と包括遺贈の放棄は、家庭裁判所で手続します。

必要な書類をを添えて、相続放棄の申立てをします。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、相続人でなくなります。

相続人でないから、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎません。

相続人でないから、一部だけ引き継ぐことはあり得ません。

相続人でないから、一部だけ放棄することはあり得ません。

プラスの財産は引き継ぐけどマイナスの財産は引き継がないといったことは、できません。

相続放棄と包括遺贈の放棄は、財産の選り好みはできません。

③遺言書があっても遺産分割協議

被相続人が遺言を作成していた場合、相続人は被相続人の意思を実現してあげたいと思うでしょう。

多くの場合、遺言書の内容どおりに財産を分けることになります。

遺言書が作成されてから相続が発生するに、長期間経過するのか通常です。

遺言書が作成されたときとは、大きく事情が変わっていることがあります。

遺言書が作成されたときには、適切な内容であったかもしれません。

大きく事情が変わってしまった後では、相続人全員にとって不都合な内容であることがあります。

相続人全員にとって不都合な内容になってしまった遺言書を、あえて執行する必要はありません。

相続人全員で話し合って、相続財産の分け方を決めた方が合理的です。

公正証書遺言があっても、遺産分割協議をすることができます。

自筆証書遺言があっても、遺産分割協議をすることができます。

公正証書遺言と自筆証書遺言の効力に、ちがいはないからです。

遺言書に「相続人〇〇〇〇に財産〇〇〇〇を相続させる」とあるのに、相続人〇〇〇〇が財産〇〇〇〇を相続したくないことがあります。

他の相続人が財産〇〇〇〇を相続したいかもしれません。

相続人全員の合意ができれば、他の相続人が財産〇〇〇〇を相続することができます。

このような合意をすることを、俗に相続放棄をしたと表現することがあります。

受け取りたくない財産を他の相続人が相続したから、一部の財産の相続放棄をしたと表現することがあります。

相続人全員の合意で、相続放棄をすることはできません。

相続放棄は、家庭裁判所で手続をする必要があるからです。

相続人全員の合意で相続財産の分け方を決めることは、遺産分割協議と言います。

4特定遺贈は一部放棄をすることができる

①特定遺贈は放棄をすることができる

遺言書は、受け取る人の意見を聞かずに一方的に決めることができます。

遺言書の内容によっては、受け取る人が困ることがあります。

遺言書で決められたことは、ご辞退することができます。

遺言書で特定遺贈をすることが定められていることがあります。

特定増を受け取る人は、ご辞退をすることができます。

②特定遺贈全部を放棄することができる

特定遺贈は、遺言書に「財産〇〇〇〇を遺贈する」と財産を具体的に書いてある場合です。

遺言書に書いてある特定遺贈すべてを放棄することができます。

③一部の財産を放棄することができる

特定遺贈では、遺贈する財産が具体的に書いてあります。

財産ひとつだけ遺贈することもあるし、複数の財産を遺贈することもあります。

複数の財産を遺贈すると書いてある場合、一部の財産だけ受け取って一部の財産を放棄することができます。

例えば「株式と金100万円を遺贈する」とある場合、株式は受け取るが金100万円は辞退することができます。

④財産の一部を放棄することができる

分割できる財産を遺贈の対象にすることがあります。

現金は、分割できる財産の代表例です。

例えば「金100万円を遺贈する」とある場合、金30万円を受け取るが金70万円は辞退することができます。

⑤特定遺贈の放棄は遺贈義務者へ通知

相続放棄と包括遺贈の放棄は、家庭裁判所で手続が必要です。

特定遺贈を放棄する場合、家庭裁判所で手続する必要はありません。

特定遺贈の放棄を希望する場合、遺贈義務者に通知します。

遺贈義務者は、次のとおりです。

遺言執行者がいる場合 遺言執行者

遺言執行者がいない場合 相続人

遺言執行者も相続人もいない場合 相続財産清算人

遺贈義務者に通知すれば、特定遺贈は放棄できます。

単に通知するだけの場合、後から言った言わないのトラブルに発展するおそれがあります。

トラブルにならないように、配達証明付き内容証明郵便で通知するのがおすすめです。

⑥特定遺贈の放棄に期限はない

特定遺贈の放棄を希望する場合、遺贈義務者に通知します。

特定遺贈の放棄の通知に、期限はありません。

相続放棄と包括遺贈の放棄は、期限があります。

相続があったことを知ってから、3か月以内です。

「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。

3か月以内に戸籍や住民票などの必要書類を揃えて管轄の家庭裁判所に提出しなければなりません。

5相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄は、その相続でチャンスは1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできます。

高等裁判所の手続で2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。

一挙に、ハードルが上がると言ってよいでしょう。

相続が発生してから3か月以内に申立てができなかったのは止むを得なかったと家庭裁判所に納得してもらって、はじめて、家庭裁判所は相続放棄を認めてくれます。

通常は家庭裁判所に対して、上申書や事情説明書という書類を添えて、説得することになります。

家庭裁判所が知りたいことを無視した作文やダラダラとした作文では認めてもらうことは難しいでしょう。

司法書士であれば、家庭裁判所に認めてもらえるポイントを承知しています。

認めてもらえやすい書類を作成することができます。

通常の相続放棄と同様に戸籍や住民票が必要になります。

仕事や家事、通院などで忙しい人には平日の昼間に市区町村役場に出向いて手続するのは負担が大きいものです。

戸籍謄本や住民票は、郵便による取り寄せもできます。

書類の不備などによる問い合わせは、市区町村役場の業務時間中の対応が必要になります。

負担は、軽いとは言えません。

手続に必要な戸籍謄本や住民票の取り寄せも、司法書士は代行します。

3か月の期限が差し迫っている方や期限が過ぎてしまっている方は、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

« Older Entries