Archive for the ‘不動産登記’ Category

相続登記をしない理由と放置リスクの実践的対策

1相続登記とは不動産の名義変更

①相続登記は相続人が申請

被相続人が不動産を持っていた場合、不動産の名義変更を行います。

相続登記とは、不動産の名義変更です。

相続が発生すると、被相続人の財産は相続人が相続します。

被相続人が不動産を持っていた場合、相続人が相続します。

相続人が相続しても、自動で名義変更はされません。

相続人が法務局に対して、名義変更の手続をする必要があります。

相続登記は、相続人が申請します。

②令和6年(2024年)4月1日から相続登記は義務

所有権移転登記をしない場合、所有者はソンをします。

不動産に対して権利主張をする人が現れた場合、所有者のはずなのに権利主張ができないからです。

相続登記は、手間のかかる手続です。

自分で相続登記をしようとするものの、多くの人は司法書士に依頼します。

相続登記をする場合、登録免許税を納付しなければなりません。

相続登記を専門家に依頼する場合、専門家に報酬を支払う必要があります。

不動産の価値が低い場合、相続登記で手間と費用がもったいないと考える人が少なくありません。

相続登記がされない場合、登記簿を見ても土地の所有者が分からなくなります。

所有者不明の土地の発生を防止するため、相続登記をすることは義務になりました。

③相続登記義務化でペナルティーが課される

令和6年4月1日から、相続登記をする義務が課されました。

3年以内に相続登記の義務を果たしていない場合、ペナルティーが課されます。

令和6年4月1日以前の相続も、令和9年3月31日までに登記が必要です。

ペナルティーの内容は、10万円以下過料です。

過料とは、行政上の義務違反に対するペナルティーです。

過料は刑罰ではないから、前科が付きません。

前科が付かないと言っても、10万円以下のペナルティーは負担が重いでしょう。

相続登記の義務を果たしていないと、10万円以下の過料が課される可能性があります。

相続登記義務化は、所有者不明土地を減らすために導入されました。

相続登記義務化で、土地利用の円滑化が期待されています。

2相続登記をしない理由と放置リスクの実践的対策

理由①必要書類が集められない

相続登記には、次の書類が必要です。

(1)遺言書がない場合

遺言書がない場合の必要書類は、次のとおりです。

・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

・相続人の現在戸籍

・被相続人の住民票の除票

・不動産を相続する人の住民票

・遺産分割協議書

・相続人全員の印鑑証明書

・不動産の評価証明書

(2)遺言書がある場合

遺言書がある場合の必要書類は、次のとおりです。

・被相続人の除籍謄本

・相続人の現在戸籍

・被相続人の住民票の除票

・不動産を相続する人の住民票

・遺言書

・遺言書検認証明書

・不動産の評価証明書

相続登記をするためには、たくさんの書類を準備する必要があります。

書類を準備することができないと、相続登記ができません。

必要書類の準備が困難だから、相続登記が放置されます。

理由1つ目は、必要書類が集められないからです。

相続登記に必要な書類の収集は、司法書士などの専門家に依頼することができます。

戸籍謄本は、郵送で請求することができます。

実践的対策は、司法書士などの専門家に依頼することや郵送請求を利用することです。

理由②費用負担が重い

相続登記をするときに、登録免許税を納めます。

登録免許税は、不動産の評価額の1000分の4です。

例えば、5000万円の不動産の登録免許税は、20万円です。

相続登記を司法書士などの専門家に依頼した場合、司法書士に報酬を払う必要があります。

相続登記をするための戸籍謄本等を発行してもらう場合、市町村役場に手数料を払います。

郵送請求をする場合、往復の郵便料がかかります。

相続登記ではたくさんの戸籍謄本が必要になるから、全体では無視できない金額になります。

費用負担が重いから、相続登記が放置されます。

理由1つ目は、費用負担が重いからです。

相続登記を先延ばしすると、相続が複雑になります。

相続が発生したときには元気だった相続人が死亡したり認知症になったりするからです。

複雑な相続になると、余計な手続や書類が必要になります。

複雑な相続になると、司法書士などの専門家の報酬が高くなります。

相続登記を放置すると、ますます費用負担が重くなります。

費用負担を重くしないため、早期に手続するのがおすすめです。

登記費用は、相続財産から支出する合意をするといいでしょう。

実践的対策は、早期に手続をすることと相続財産から支出する合意をすることです。

理由③遺産分割協議が成立しない

ケース(1)相続人が多人数

相続人になる人は、法律で決められています。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方を決めるため相続人全員でする話し合いです。

相続人が多人数の場合、相続人全員の合意が難しくなります。

ケース(2)相続人が認知症

相続人が認知症になっていることがあります。

認知症になると、物事のメリットデメリットを適切に判断することができなくなります。

物事のメリットデメリットを適切に判断できないのに、ひとりで遺産分割協議をすることはできません。

家庭裁判所で、成年後見人を選任してもらう必要があります。

認知症の相続人の代わりに、成年後見人が遺産分割協議に参加します。

家庭裁判所の手続を知らないと、遺産分割協議ができなくなります。

ケース(3)相続人が行方不明

さまざまな家族の事情から、疎遠になることがあります。

疎遠になったまま、連絡が取れず行方不明になることがあるでしょう。

行方不明の相続人を含めずに、遺産分割協議をすることはできません。

家庭裁判所で、不在者財産管理人を選任してもらう必要があります。

行方不明の相続人の代わりに、不在者財産管理人が遺産分割協議に参加します。

家庭裁判所の手続を知らないと、遺産分割協議ができなくなります。

ケース(4)相続人が死亡

遺産分割協議が成立しないまま長期間経過すると、元気だった相続人が死亡することがあります。

遺産分割協議は、死亡した相続人の相続人が参加します。

死亡した相続人の相続分が細分化されて、相続人に相続されます。

相続人が死亡すると、相続人が増えることが多いでしょう。

相続人が多人数になると、いっそう相続人全員の合意が難しくなります。

遺産分割協議が成立しないから、相続登記が放置されます。

理由3つ目は、遺産分割協議が成立しないからです。

相続人が認知症である場合、成年後見人が遺産分割協議に参加します。

相続人が行方不明である場合、不在者財産管理人が遺産分割協議に参加します。

適切な知識があれば、相続手続を進めることができます。

相続人が自分の主張をして合意ができない場合、家庭裁判所の助力を得ることができます。

遺産分割協議が成立しない場合は、司法書士などの専門家のサポートが必要になります。

実践的対策は、司法書士などの専門家のサポートを得ることです。

理由④不動産の利活用の予定がない

相続登記をしないと、所有者が分からなくなります。

所有者が分からないのに、不動産を取引するとトラブルに巻き込まれるおそれがあります。

事実上、不動産を売却することはできなくなります。

所有者が分からないのに、不動産を担保にするとトラブルに巻き込まれるおそれがあります。

融資を申し込んでも、審査が通らないでしょう。

相続登記をしないと、不動産の利活用ができません。

不動産の利活用の予定がないから、相続登記が放置されます。

理由4つ目は、不動産の利活用の予定がないからです。

利活用の予定がなくても、不動産を管理する必要があります。

利活用の予定がなくても、固定資産税はかかります。

相続登記を放置するより、手放した方がいいかもしれません。

相続等地国庫帰属制度の利用を検討するといいでしょう。

将来のトラブル防止のため、相続登記を済ませておくのがおすすめです。

実践的対策は、利活用の予定がなくても相続登記をしておくことです。

理由⑤権利証が見つからない

売買や贈与などで所有権移転登記をする場合、権利証が必要になります。

売買や贈与などでは権利証を提出して、所有者の意思を確認するためです。

権利証は大切な書類だから、普段は人目にさらすことはしないでしょう。

相続などの場面で、権利証が見つからないことがあります。

権利証が見つからないと相続手続ができないと考えて、相続登記が放置されます。

理由5つ目は、権利証が見つからないからです。

相続登記に必要な書類は、先に説明したとおりです。

相続登記では、原則として権利証は必要ありません。

相続は、被相続人の死亡で発生します。

被相続人の意思確認が不要だから、権利証は不要です。

相続手続ができないと不安になったら、司法書士などの専門家に相談するのがおすすめです。

司法書士などの専門家のサポートを受けて、相続手続を進めることができます。

実践的対策は、司法書士などの専門家のサポートを得ることです。

理由⑥固定資産税や相続税が課されると誤解

不動産などの固定資産を持っていると、固定資産税が課されます。

相続登記を済ませても未了でも、固定資産税が課されます。

相続財産の規模が一定以上大きい場合、相続税の対象になります。

相続登記を済ませても未了でも、相続税が課されるときは課されます。

相続登記を済ませても未了でも、相続税が課されないときは課されません。

相続登記と固定資産税や相続税は、無関係です。

相続登記をすると、固定資産税や相続税が課されると誤解していることがあります。

固定資産税や相続税の誤解から、相続登記が放置されます。

理由6つ目は、相続税や固定資産税が課されると誤解しているからです。

相続登記未了の間も、固定資産税はかかります。

遺産分割協議中の固定資産税は、相続人全員の連帯責任です。

固定資産税の金額によっては、相続人間のトラブルになるでしょう。

相続税の対象になるのは、相続財産が基礎控除額以上になるときだけです。

相続税の対象になる場合、10か月以内に申告納税が必要です。

税金について不安がある場合、専門家のサポートを受けるのがおすすめです。

実践的対策は、専門家のサポートを得ることです。

3相続登記を進めるためのポイント

手順①相続人調査

戸籍謄本を取得して、すべての相続人を確認します。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得します。

手順1つ目は、相続人調査です。

手順②不動産調査

相続登記の対象になる不動産を特定します。

名寄帳や固定資産税課税明細書を確認するといいでしょう。

不動産を特定したら登記簿謄本を取得すると、現在の状況が確認できます。

手順2つ目は、不動産調査です。

手順③遺産分割協議書の作成

相続財産の分け方について、相続人全員で合意します。

遺産分割協議書とは、相続財産の分け方について合意内容の証明書です。

合意内容に問題がなければ、相続人全員に記名し実印で押印をしてもらいます。

手順3つ目は、遺産分割協議書の作成です。

手順④登記申請書の作成

登記申請書のひな型は、法務局のホームページに出ています。

専門知識が必要になるため、司法書士などの専門家に依頼する人も多いです。

手順4つ目は、登記申請書の作成です。

手順⑤法務局へ提出

登記申請書と必要書類を取りまとめて、法務局へ提出します。

窓口申請、郵送申請、オンライン申請ができます。

数回の登記申請だけであれば、紙申請の方が手間や時間がかからないでしょう。

オンライン申請をするためには、専用ソフトや電子署名が必要になるからです。

専用ソフトや電子証明書が準備できる手間と時間をかけられるなら、オンライン申請は便利です。

手順5つ目は、法務局へ提出です。

手順⑥登記完了

提出書類が法務局で審査されます。

問題がなければ、新しい所有者として登記簿に記録されます。

申請書を提出してから登記完了まで、およそ2週間程度かかります。

登記完了予定日は、法務局のホームページで確認することができます。

手順6つ目は、登記完了です。

4相続登記を司法書士に依頼するメリット

実は、相続手続をスムーズにするコツがあります。

はじめに、相続登記をすることです。

相続登記は難しい手間がかかる手続なので、司法書士などの専門家に依頼するでしょう。

相続手続で挫折しがちなのは、戸籍謄本などの書類収集や遺産分割協議書の作成です。

書類収集や遺産分割協議書の作成は、司法書士に依頼することができます。

司法書士が戸籍謄本や遺産分割協議書を準備したうえに、法務局の厳重な審査をします。

法務局の審査が通った戸籍謄本や遺産分割協議書だから、銀行などの相続手続先で指摘があることはありません。

銀行などの独自書類の内容などに指摘があるとしても、簡単に済むことがほとんどでしょう。

相続手続をスムーズに進めたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続人申告登記をしても相続登記

1相続人申告登記でペナルティー回避

①令和6年(2024年)4月1日から相続登記義務化

所有権移転登記をしない場合、所有者は不利益を被ります。

不動産に対して権利主張をする人が現れた場合、所有者のはずなのに権利主張ができないからです。

相続登記は、手間のかかる手続です。

自分で相続登記をしようとするものの、多くの人は挫折します。

相続登記をする場合、登録免許税を納付しなければなりません。

相続登記を専門家に依頼する場合、専門家に報酬を支払う必要があります。

相続登記でかかる手間と費用がもったいないと、考える人が少なくありません。

相続登記がされない場合、登記簿を見ても土地の所有者が分からなくなります。

登記簿とは、不動産の権利関係が記録される公的な帳簿です。

所有者不明の土地の発生を防止するため、相続登記をすることは義務になりました。

②相続登記の期限3年を守れないとペナルティー

令和6年(2024年)4月1日から、相続登記をする義務が課されました。

相続登記の期限は、3年です。

令和6年(2024年)4月1日以降に発生した相続は、当然に対象になります。

相続があったことを知ってから、相続登記の期限3年がスタートします。

相続登記の期限3年を経過すると、ペナルティーの対象になります。

令和6年(2024年)4月1日以前に発生した相続も、義務化の対象です。

過去の相続は、すでに3年を経過していることが多いでしょう。

過去の相続は、令和6年4月1日に期限3年がスタートします。

相続登記義務化がスタートしてから、3年間の猶予があると言えます。

過去の相続は令和9年3月31日を経過すると、ペナルティーの対象になります。

相続登記の期限3年が経過すると、ペナルティーの対象になります。

③相続人申告登記で相続登記の義務を履行

相続人申告登記とは、相続人が法務局に対し自分が相続人であることを申告する制度です。

申告に基づいて、登記官が職権で相続人の住所や氏名を登記に付記します。

相続人申告登記をしたことで、相続登記の義務を履行したと扱われます。

相続人申告登記は、相続登記の義務を履行しやすくする制度です。

④相続登記義務化の背景

不動産の権利を取得したら、すぐに登記申請をします。

登記がないと、権利主張ができないからです。

不動産登記簿を見たら、不動産の権利関係が分かります。

不便な場所にあるなど価値の低い土地について、相続登記がされていないことがあります。

相続登記がされていないと、所有者がだれなのか分からなくなります。

不動産を売ってほしい場合だれにお願いしたらいいのか、登記簿を見ても分かりません。

例えば、公共事業のために土地を売ってほしい場合、所有者が分からないと公共事業ができなくなります。

社会全体にとって、大きな損失でしょう。

社会全体の利益のため、相続登記が義務化されました。

2相続人申告登記をしても相続登記

①相続人申告登記だけで済ませられない

相続人申告登記は、相続登記義務化に伴い新設された制度です。

相続人申告登記は、期限内に相続登記ができないときの救済措置です。

相続人申告登記をしても、ペナルティーを回避する効果があるに過ぎません。

登記名義は、被相続人のままです。

所有権者であれば、不動産を売却したり担保に差し出すことを考えるでしょう。

相続登記をしないまま、買主に所有権を移転することはできないし担保権の登記をすることはできません。

相続人申告登記をするだけで済ませることはできません。

②相続人申告登記は二度手間になる

相続人申告登記をしても、登記名義は変更されません。

相続人申告登記は、相続登記ができないときの救済措置に過ぎません。

遺産分割協議が成立した後、あらためて相続登記が必要です。

遺産分割協議成立後3年以内に相続登記をしないと、相続登記の義務違反になります。

相続人申告登記をしても、相続登記は必要です。

結局のところ、相続人申告登記は二度手間になります。

③相続人申告登記と相続登記のちがい

| 項目 | 相続人申告登記 | 相続登記 |

| 手続の目的 | 相続人であることを公示する | 所有者を公示する |

| 登記名義 | 被相続人のまま | 相続人に変更される |

| 登記される内容 | 申出をした相続人の住所氏名 | 所有者の持分、住所氏名 |

| 申請時期 | 遺産分割協議中でも申出可 | 原則として遺産分割協議成立後 |

| 手続の難易度 | 比較的カンタン 単独申請可 必要書類が少ない | 必要書類が多く高難易度 |

| 手続の効力 | 相続登記の義務の履行 不動産の処分が事実上できない | 不動産の処分が自由にできる |

| 利用される場面 | 遺産分割未了でペナルティー回避 | 遺産分割協議成立したとき |

④相続人申告登記後の相続登記の流れ

手順①戸籍謄本・住民票の準備

相続登記に、必要な書類を準備します。

相続登記の必要な戸籍謄本等は、次のとおりです。

・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

・被相続人の住民票の除票または戸籍の附票

・相続人全員の現在戸籍

手順1つ目は、戸籍謄本・住民票の準備です。

手順②遺産分割協議書の作成

遺産分割協議とは、相続財産の分け方を決めるため相続人全員でする話し合いです。

相続財産の分け方の合意ができたら、合意内容を書面に取りまとめます。

遺産分割協議書とは、相続人全員による合意内容を取りまとめた書面です。

相続人全員に確認してもらって間違いがなかったら、相続人全員が記名し実印で押印します。

押印が実印であることを証明するために、相続人全員の印鑑証明書を添付します。

手順2つ目は、遺産分割協議書の作成です。

手順③必要書類の準備

戸籍謄本や住民票の他に、次の書類が必要になります。

・遺産分割協議書

・相続人全員の印鑑証明書

・相続関係説明図

・固定資産税評価証明書

手順3つ目は、必要書類の準備です。

手順④登記申請書の作成

準備した書類に基づいて、登記申請書を作成します。

登記申請書に、登録免許税額を記載します。

登録免許税は、収入印紙で納入します。

登記申請書に収入印紙貼り付け台紙を添付し、登録免許税額分の収入印紙を貼り付けて納入します。

手順4つ目は、登記申請書の作成です。

手順⑤登記申請

相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に提出します。

法務局の管轄は、法務局のホームページで確認することができます。

手順5つ目は、登記申請です。

手順⑥登記完了

提出した書類は、法務局で審査されます。

問題があれば、法務局から連絡があります。

すみやかに対応しましょう。

問題がなければ、登記完了します。

登記完了後、登記完了証や登記識別情報通知が発行されます。

登記完了予定日は、法務局のホームページで確認することができます。

手順6つ目は、登記完了です。

3相続人申告登記のメリットデメリット

メリット①相続人申告登記でペナルティー10万円を回避

相続人申告登記をした場合、登記義務を履行したとみなされます。

相続人申告登記をすると、ペナルティー10万円を回避することができます。

メリット1つ目は、ペナルティー10万円を回避できることです。

メリット②単独で相続人申告登記ができる

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

相続登記をするためには、相続人全員の協力が必要です。

相続人全員の協力がなくても、相続人申告登記をすることができます。

メリット2つ目は、単独で相続人申告登記ができることです。

メリット③登録免許税がかからない

相続登記を申請する場合、登録免許税を納める必要があります。

価値が高い不動産である場合、高額な登録免許税を納めることになります。

相続人申告登記には、登録免許税が課されません。

メリット3つ目は、登録免許税がかからないことです。

メリット④手続がカンタン

相続登記をする場合、相続人全員が確認できる戸籍謄本が必要です。

相続人申告登記をする場合、申告する人が相続人であることが分かる戸籍謄本のみで差し支えありません。

戸籍謄本の準備は、相続手続の最初の難関です。

相続人申告登記では、準備する戸籍謄本が少なく済みます。

メリット4つ目は、手続がカンタンであることです。

デメリット①あらためて相続登記が必要

相続人申告登記をしても、相続登記はされません。

相続人申告登記をした後で、あらためて相続登記が必要になります。

デメリット1つ目は、あらためて相続登記が必要であることです。

デメリット②相続人申告登記だけで事実上売却ができない

不動産の売却をする場合、相続登記を省略できません。

相続登記をしないと、買主に登記を移転させることができないからです。

買主に登記を移転させることができない場合、買主は契約を拒否するでしょう。

登記を移転させていないと、所有者として権利主張ができないからです。

買主に登記を移転できないと、金融機関はローン審査を通しません。

相続登記をしないと、事実上不動産を売却することができないでしょう。

デメリット2つ目は、相続人申告登記だけで売却ができないことです。

デメリット③他の相続人にペナルティーのおそれ

一部の相続人が単独で、相続人申告登記をすることができます。

相続人申告登記をすることでペナルティー回避できるのは、相続人申告登記をした人のみです。

一部の相続人のみが相続人申告登記をした場合、他の相続人にペナルティーが課されるおそれがあります。

デメリット3つ目は、他の相続人にペナルティーのおそれがあることです。

デメリット④相続人代表者と見られて固定資産税

不動産を所有していると、固定資産税が課されます。

遺産分割協議中であっても、固定資産税は課されます。

相続人申告登記をすると、市町村から相続人の代表者と判断されやすいでしょう。

デメリット4つ目は、相続人代表者と見られて固定資産税の納付書が送られることです。

デメリット⑤あやしい不動産業者から営業

不動産の登記簿謄本は、手続し手数料を払えばだれでも取得することができます。

相続人申告登記がされている場合、相続人間でトラブルがあることが想像されるでしょう。

不動産の共有持分を売ってほしいなどの営業を受けることがあります。

デメリット5つ目は、あやしい不動産業者から営業されることです。

4相続登記を司法書士に依頼するメリット

大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。

やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。

相続手続は一生のうち何度も経験するものではないでしょう。

だれにとっても不慣れで、手際よくできるものではありません。

相続登記は、相続手続の中でも手間がかかる難しい手続です。

相続登記は難しい手間がかかる手続なので、司法書士などの専門家に依頼するでしょう。

相続手続で挫折しがちなのは、戸籍謄本などの書類収集や遺産分割協議書の作成です。

書類収集や遺産分割協議書の作成は、司法書士に依頼することができます。

司法書士が戸籍謄本や遺産分割協議書を準備したうえに、法務局の厳重な審査をします。

法務局の審査が通った戸籍謄本や遺産分割協議書だから、銀行などの相続手続先で指摘があることはありません。

銀行などの独自書類の内容などに指摘があるとしても、簡単に済むことがほとんどでしょう。

相続手続をスムーズに進めたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続登記義務化は空き家も対象になる

1相続登記義務化は空き家も対象になる

①令和6年(2024年)4月1日から相続登記は義務

所有権移転登記をしない場合、所有者はソンをします。

不動産に対して権利主張をする人が現れた場合、所有者のはずなのに権利主張ができないからです。

相続登記は、手間のかかる手続です。

自分で相続登記をしようとするものの、多くの人は挫折します。

相続登記をする場合、登録免許税を納付しなければなりません。

相続登記を専門家に依頼する場合、専門家に報酬を支払う必要があります。

相続登記にかかる手間と費用がもったいないと考える人が少なくありません。

相続登記がされない場合、登記簿を見ても土地の所有者が分からなくなります。

所有者不明の土地の発生を防止するため、相続登記をすることは義務になりました。

②期限3年経過でペナルティーの対象

令和6年(2024年)4月1日から、相続登記をする義務が課されました。

相続登記の期限は、3年です。

令和6年(2024年)4月1日以降に発生した相続は、当然に対象になります。

相続があったことを知ってから、相続登記の期限3年がスタートします。

相続登記の期限3年を経過すると、ペナルティーの対象になります。

令和6年(2024年)4月1日以前に発生した相続も、義務化の対象です。

過去の相続は、すでに3年を経過していることが多いでしょう。

過去の相続は、令和9年3月31日が期限になります。

相続登記の期限3年が経過すると、ペナルティーの対象になります。

③空き家も相続登記が必要

不動産を相続したら、名義変更が必要です。

被相続人の自宅が空き家になることがあるでしょう。

空き家も、相続登記義務化の対象です。

空き家の相続登記を放置していると、ペナルティーの対象になります。

空き家も、相続登記が必要です。

④令和6年(2024年)4月1日以前発生の相続も義務化の対象

令和6年4月1日から、相続登記は義務になりました。

令和6年4月1日以降に発生した相続は、もちろん対象になります。

令和6年4月1日以前発生の相続も、義務化の対象です。

令和6年4月1日以前発生の相続では、令和6年4月1日に期限3年がスタートします。

⑤相続登記義務化の背景

不動産の権利を取得したら、すぐに登記申請をします。

登記がないと、権利主張ができないからです。

不動産登記簿を見たら、不動産の権利関係が分かります。

相続登記がされていないと、所有者がだれなのか分からなくなります。

不動産を売ってほしい場合だれにお願いしたらいいのか、登記簿を見ても分かりません。

例えば、公共事業のために土地を売ってほしい場合、所有者が分からないと公共事業ができなくなります。

社会全体にとって、大きな損失でしょう。

相続登記義務化によって、所有者不明土地解消につなげる目的があります。

2空き家対策特別措置法改正で対応強化

①所有者の責任強化

空き家対策特別措置法は、空き家対策に関する法律です。

倒壊や著しく景観を損ねるなどの危険性が高い空き家対策のために制定された法律です。

危険が高くなってから対策するより、未然に問題がある空き家に対策した方がいいでしょう。

令和5年12月13日に空き家対策特別措置法が改正されました。

改正前、空き家の所有者は適切な管理義務を負っていました。

改正後、適切な管理義務に加えて、国や地方自治体の施策に協力する義務が追加されました。

相続登記義務化で、空き家の所有者が明確になるでしょう。

空き家の所有者が明確化され、責任強化が効果的に機能することが期待されています。

空き家対策特別措置法改正で、所有者の責任が強化されました。

②空き家の適切な管理活用

空き家対策特別措置法改正で、空家等活用促進区域が新設されました。

空家等活用促進区域とは、市区町村等が重点的に空き家との活用を図るエリアです。

市区町村等は、空き家を活用しやすくするために活用指針を策定することができます。

市区町村等は、活用指針に沿った活用ができるように所有者に要請することができます。

相続登記義務化で、空き家の所有者が明確になるでしょう。

空き家の所有者が明確化され、空き家の適切な管理活用が促進されると期待されています。

空き家対策特別措置法改正で、空き家の適切な管理活用が促進されます。

③行政の対応強化

倒壊や著しく景観を損ねるなどの危険性が高い空き家は、特定空き家に認定されます。

特定空き家は、市区町村等から勧告、命令、行政代執行の対象になるおそれがあります。

空き家対策特別措置法改正前、特定空き家が対象でした。

改正後、特定空き家の他に、管理不全空き家が対象になりました。

管理不全空き家とは、放置すれば特定空き家になるおそれが高い空き家です。

空き家対策特別措置法改正で、未然に問題がある空き家に対策することができます。

管理不全空き家に指定されると、空き家の所有者は勧告に応じて必要な措置を行う必要があります。

管理不全空き家に指定されると、固定資産税の住宅特例が解除される可能性があります。

固定資産税の住宅特例とは、固定資産税が6分の1になる特例です。

固定資産税の住宅特例が解除されると、固定資産税が更地並に課税されて6倍になります。

相続登記義務化で、空き家の所有者が明確になるでしょう。

空き家の所有者が明確化され、行政の勧告が効果的に機能すると期待されています。

空き家対策特別措置法改正で、行政の対応強化されます。

3空き家の相続登記を放置するデメリット

デメリット①ペナルティーの対象になる

相続登記の期限は、3年です。

空き家の相続登記を放置すると、ペナルティーの対象になります。

ペナルティーの内容は、10万円以下の過料です。

過料とは、行政上の義務違反に対するペナルティーです。

前科は付かないけど、大きな負担と言えます。

空き家の相続登記を放置すると、ペナルティーの対象になります。

デメリット②固定資産税は連帯責任

不動産を保有していると、固定資産税が課されます。

遺産分割協議中でも、固定資産税は課されます。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方を決めるための相続人全員による話し合いです。

遺産分割協議が続いていると、相続登記を放置しがちです。

遺産分割協議中の固定資産税は、相続人全員の連帯責任です。

管理不全空き家に指定されると、固定資産税が更地並に課税されて6倍になります。

固定資産税の負担が大きくなるでしょう。

ますます遺産分割協議がまとまらなくなります。

遺産分割協議が成立したら、相続登記をします。

相続登記をしないと、他の相続人に固定資産税の請求が届くおそれがあります。

遺産分割協議を成立させたのに、相続した空き家トラブルに巻き込まれるおそれがあります。

空き家の相続登記を放置すると、定資産税は連帯責任です。

デメリット③相続人全員に管理義務

空き家は、管理不全になりがちです。

遺産分割協議中、相続人全員に空き家の管理義務があります。

空き家の管理状態が悪いと、空き家が崩れかかったり屋根などが壊れかかったりするでしょう。

通行人や近隣に損害を与えた場合、賠償する責任があります。

相続登記をしないと、相続人全員に管理義務があります。

デメリット④所有権を主張できない

不動産について権利主張をするためには、登記が必要です。

遺産分割協議中、相続財産は相続人全員の共有財産です。

遺産分割協議で不動産を取得すると合意しても、相続人間の内部的合意です。

第三者に対して権利主張するためには、相続登記が必要です。

相続登記をしていないと、所有権が認められなくなるおそれがあります。

相続登記をしないと、所有権を主張することができません。

デメリット⑤相続した空き家を利活用ができない

相続した空き家を売却したり担保に差し出したいことがあるでしょう。

相続登記がされていないと、取引リスクがあると判断されるおそれがあります。

相続登記がされていないと、金融機関は担保価値がないと考えることが多いでしょう。

売却したり担保に差し出すことができないと、自分で住む以外利用できなくなるでしょう。

相続登記をしないと、利活用ができなくなります。

4相続登記をする方法

手順①管轄の法務局を確認

相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に提出します。

法務局の管轄は、法務局のホームページで確認することができます。

登記は、次の方法で申請します。

・窓口に出向いて申請書を提出

・郵送で申請書を提出

・オンラインで申請

オンラインで申請するためには、電子証明書を取得する必要があります。

相続登記1回のためにオンライン申請をするのは、手間がかかりすぎるでしょう。

オンライン申請以外の申請方法がおすすめです。

手順1は、管轄の法務局を確認です。

手順②必要書類を準備

遺言書がない相続登記で必要になる書類は、次のとおりです。

(1)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

(2)相続人の現在戸籍

(3)被相続人の住民票の除票

(4)不動産を相続する人の住民票

(5)遺産分割協議書

(6)相続人全員の印鑑証明書

(7)不動産の評価証明書

事例によっては、この他に書類が必要になることがあります。

相続登記で使う書類は、他の相続手続でも必要になるでしょう。

登記申請書の添付書類は、希望すれば返却してもらうことができます。

返却して欲しい書類のコピーを添付して、「原本に相違ありません。」と書いて記名押印します。

手順2は、必要書類を準備です。

手順③登記申請書を作成

法務局のホームページを見ると、典型的な登記申請書のひな型が出ています。

登記申請書のひな型を参考にして、登記申請書を作成します。

パソコンなどで作っても手書きで作っても問題ありません。

手順3は、登記申請書を作成です。

手順④登録免許税を計算

相続登記をするときに、登録免許税が課されます。

納付する登録免許税は、不動産の固定資産財評価額の1000分の4です。

必要な収入印紙を購入して、印紙貼り付け台紙に貼付して納入します。

手順4は、登録免許税を計算です。

手順⑤管轄法務局へ提出

申請書と添付書類を取りまとめて、法務局に提出します。

提出は窓口まで出向いてもいいし、郵送でも差し支えありません。

何か審査で引っかかるようなことがあれば、電話で連絡が来ます。

手順5は、管轄法務局へ提出です。

手順⑥登記識別情報通知を受領

提出した書類に問題がなければ、登記が完了し登記識別情報通知が発行されます。

登記識別情報通知は、不動産の権利証です。

今後、不動産を売却するときや担保に差し出すときに、必要になる大切な書類です。

手順6は、登記識別情報通知を受領です。

5相続登記を司法書士に依頼するメリット

大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。

やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。

相続手続きは一生のうち何度も経験するものではないため、だれにとっても不慣れで手際よくできるものではありません。

相続登記は、相続手続の中でも手間がかかる難しい手続です。

不動産は重要な財産であることが多いので、法務局は厳重な審査をします。

一般の人にとって些細なことと思えるようなことでやり直しになります。

売却する予定がないのなら、先延ばししたい誘惑にかられるかもしれません。

実は、相続手続をスムーズにするコツがあります。

それは、はじめに相続登記をすることです。

相続登記は難しい手間がかかる手続なので、司法書士などの専門家に依頼するでしょう。

相続手続で挫折しがちなのは、戸籍謄本などの書類収集や遺産分割協議書の作成です。

書類収集や遺産分割協議書の作成は、司法書士に依頼することができます。

司法書士が戸籍謄本や遺産分割協議書を準備したうえに、法務局の厳重な審査をします。

法務局の審査が通った戸籍謄本や遺産分割協議書だから、銀行などの相続手続先で指摘があることはありません。

銀行などの独自書類の内容などに指摘があるとしても、簡単に済むことがほとんどでしょう。

相続手続をスムーズに進めたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続登記義務化の対象

1令和6年(2024年)4月1日から相続登記義務化

①令和6年(2024年)4月1日から相続登記は義務

所有権移転登記をしない場合、所有者はソンをします。

不動産に対して権利主張をする人が現れた場合、所有者のはずなのに権利主張ができないからです。

相続登記は、手間のかかる手続です。

自分で相続登記をしようとするものの、多くの人は挫折します。

相続登記をする場合、登録免許税を納付しなければなりません。

相続登記を専門家に依頼する場合、専門家に報酬を支払う必要があります。

相続登記にかかる手間と費用がもったいないと考える人が少なくありません。

相続登記がされない場合、登記簿を見ても土地の所有者が分からなくなります。

所有者不明の土地の発生を防止するため、相続登記をすることは義務になりました。

②3年のスタートは知ってから

相続登記は、3年以内に登記申請をする義務が課されました。

相続登記の期限3年のスタートは、知ってからです。

自己のために相続の開始があったことを知って、かつ、不動産を取得することを知った日から、スタートします。

相続が発生したら、近親者には真っ先に連絡するでしょう。

さまざまな家族の事情から、疎遠になっている相続人がいます。

疎遠な相続人は、相続発生から長期間経過してから相続があったことを知るでしょう。

相続があったことを知るまで、期限3年はスタートしません。

相続登記の期限3年のスタートは、知ってからです。

③期限3年を守れないとペナルティー

相続登記の期限3年以内に登記申請をしないと、10万円以下のペナルティーの対象になります。

ペナルティーは行政上の秩序罰だから、前科は付きません。

ペナルティーを払っても、相続登記を代わりにやってくれることはありません。

④相続登記義務化の背景

相続登記義務化の目的は、所有者不明土地の解消です。

不動産の権利取得後、すみやかに登記申請をします。

すみやかに登記することで、所有者が明確になります。

相続登記が行われないと、所有者が分からなくなります。

土地の売買や公共事業の実施に、支障をきたすでしょう。

社会全体の損失に、つながります。

相続登記を義務化することで、所有者不明土地の解消を図ります。

2相続人が相続登記義務化の対象

①不動産を相続すると相続登記義務化の対象

相続が発生したら、相続手続をします。

被相続人が不動産を保有していた場合、不動産を相続人が相続します。

相続登記とは、不動産の名義変更です。

たくさんの相続手続の中でも、相続登記は難しい手続です。

大きな事務負担に耐えかねて、先延ばししたくなるかもしれません。

不動産を相続すると、相続登記義務化の対象になります。

②相続人が遺贈を受けると相続登記義務化の対象

遺贈とは、遺言書で相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。

相続人に対して、相続させることができるし遺贈することができます。

不動産の遺贈を受けた場合、名義変更をします。

相続登記義務化で、相続人に対する遺贈の登記は簡素化されました。

遺贈を受けた人が単独で登記申請をすることができます。

義務者の協力が不要だから、相続登記義務化の対象です。

相続人が遺贈を受けると、相続登記義務化の対象になります。

③相続人以外の人に対する遺贈の登記は対象外

相続人は相続することができるから、相続人に対して遺贈することはあまりないでしょう。

相続人に対する遺贈は、相続登記義務化の対象です。

多くの場合、遺贈を受けるのは、相続人以外の人です。

相続人以外の人が遺贈を受ける場合、遺贈の登記は義務化の対象外です。

相続人以外の人に対する遺贈の登記は、単独申請をすることができません。

権利者と義務者の協力で、登記申請をします。

義務者の協力がないと、登記申請をすることができません。

相続人以外の人に対する遺贈の登記は、義務化の対象外です。

④遺産分割未了なのに相続登記義務化

相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産です。

不動産を共有するのは、不自由が多いでしょう。

多くの場合、相続人全員で不動産の分け方の合意をします。

さまざまな家族の事情から、分け方の合意が難しいかもしれません。

相続登記には、3年の期限が決められました。

相続財産の分け方に合意ができないから相続登記ができないは、言い訳になりません。

自己のために相続の開始があったことを知って、かつ、不動産を取得することを知っているからです。

相続登記の期限3年が経過すると、ペナルティーの対象になります。

遺産分割未了は、言い訳になりません。

遺産分割未了なのに、相続登記義務化の対象外です。

3過去の相続も相続登記義務化の対象

①令和6年4月1日以降に発生の相続が対象になる

相続登記の申請義務が課せられるのは、令和6年4月1日です。

令和6年4月1日以降に発生した相続は、当然に対象になります。

②令和6年4月1日以前に発生の相続が対象になる

ずっと以前に相続が発生したのに、相続登記を放置している例は少なくありません。

令和6年4月1日以前に発生した相続では、令和9年3月31日まで相続登記をする義務があります。

令和6年4月1日以前に発生した相続であっても、相続登記は義務になります。

4相続登記義務化の対象になる不動産

①空き家も相続登記義務化の対象

不動産を相続したら、名義変更が必要です。

被相続人の自宅が空き家になることがあるでしょう。

空き家も、相続登記が必要です。

空き家の相続登記を放置していると、ペナルティーの対象になります。

空き家も、相続登記義務化の対象です。

②農地・山林も相続登記義務化の対象

農地・山林は、不便な場所にあるなどの理由で価値が低いことが多いでしょう。

相続人に農業を継ぐ意思がないと、負担だけのしかかるかもしれません。

農地・山林も、相続登記が必要です。

農地・山林の相続登記を放置していると、ペナルティーの対象になります。

農地・山林も、相続登記義務化の対象です。

③相続登記義務化の対象になる墓地ならない墓地

被相続人が所有者である墓地は、相続登記義務化の対象です。

例えば、個人墓地は被相続人が所有者でしょう。

被相続人以外の人が所有者である墓地は、相続登記義務化の対象外です。

例えば、自治体や寺院が所有する墓地は、被相続人が永代使用権や墓地利用権のみを持っていたでしょう。

墓地の所有権の有無によって、相続登記義務化の対象になるかどうかが決まります

相続登記義務化の対象になる墓地とならない墓地があります。

④不動産の共有持分も相続登記義務化の対象

被相続人が相続人や相続人以外の人と不動産を共有していることがあります。

不動産の共有持分は、相続財産です。

不動産の共有持分も、相続登記義務化の対象です。

⑤未登記建物は相続登記義務化の対象外

建物を新築したら、建物の表題登記をします。

表題登記とは、不動産の物的状況を示す登記です。

表題登記がされていない建物が見つかることがあります。

未登記建物とは、表題登記がされていない建物です。

登記簿がないから、登記名義人がいません。

未登記建物は、相続登記義務化の対象外です。

5相続人申告登記でペナルティー回避

①登記名義人の相続人が申出

相続人申告登記は、登記名義人の相続人であることを公示する制度です。

相続人申告登記では、次の事項を申出します。

(1)申出人の氏名及び住所

(2)代理人の氏名及び住所

(3)申出の目的

(4)申出に係る不動産の所在事項

相続人になる人は、法律で決められています。

多くの場合、複数の人が相続人なるでしょう。

相続人申告登記では、自分が相続人のひとりであれば申出をすることができます。

他の相続人について調査することなく、自分が相続人であることを申し出することができます。

相続人になる人が相続人申告登記の申出をします。

②相続人申告登記は押印・電子署名不要

相続人申告登記の申出書に、押印は不要です。

相続人申告登記の申出書は、オンラインで提出することができます。

オンライン請求で、電子署名は不要です。

相続人申告登記は、委任状を発行して司法書士などの専門家に依頼することができます。

相続人申告登記の委任状に、押印は不要です。

③相続人申告登記の必要書類

相続人申告登記の必要書類は、次のとおりです。

〇配偶者または子どもが申出をする場合

(1)被相続人の除票

(2)被相続人の戸籍謄本

(3)申出人の戸籍謄本

(4)申出人の住民票

(5)委任状

〇親などの直系尊属が申出をする場合

(1)被相続人の除票

(2)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

(3)申出人の戸籍謄本

(4)申出人の住民票

(5)委任状

④相続人申告登記で登録免許税はかからない

相続人申告登記では、登録免許税は課されません。

相相続人申告登記があった場合、登記官職権で登記されるからです。

⑤相続人申告登記の申出書は郵送で提出できる

相続人申告登記の申出書は、紙で作成することができます。

紙で作成した相続人申告登記の申出書は、郵送で提出することができます。

普通郵便で送付しても、差し支えありません。

相続人申告登記の申出書は戸籍謄本や住民票を一緒に送るから、記録が残る郵便が安心です。

⑥相続人申告登記で相続登記の義務を果たす

たくさんの相続手続の中でも、相続登記は難しい手続です。

相続人申告登記は、比較的カンタンな手続です。

相続登記義務化で、3年の期限が決められました。

3年以内に相続人申告登記をすれば、10万円のペナルティーを回避することができます。

⑦相続人申告登記をしても相続登記

相続人申告登記をしても、相続登記は省略できません。

相続人申告登記は、所有権を取得する可能性がある人を示すだけだからです。

不動産を売却するときは、相続登記をする必要があります。

相続人申告登記は、ペナルティ―回避の効果があるだけです。

相続人申告登記をしても、相続登記が必要です。

⑧相続人申告登記の手順

手順①相続の開始を確認

被相続人の死亡を戸籍謄本で確認します。

戸籍謄本を取得すると、死亡日が確認できます。

相続人申告登記の手順1つ目は、相続の開始を確認することです。

手順②相続人を確認

相続人の戸籍謄本を取得して、相続人であることを確認します。

相続人申告登記の手順2つ目は、相続人を確認することです。

手順③必要書類の準備

必要書類は、先に説明したとおりです。

相続人申告登記の手順3つ目は、必要書類の準備です。

手順④相続人申告登記の申出書を作成提出

相続人申告登記の申出書は、紙で提出することができます。

登記・供託オンライン申請システムを利用して、オンラインで提出することができます。

相続人申告登記の手順4つ目は、相続人申告登記の申出書を作成提出することです。

手順⑤登記完了

法務局の審査が完了すると、登記が実行されます。

相続人申告登記の手順5つ目は、登記完了です。

⑨正当理由でペナルティーの対象外

行政上の義務に違反すると、ペナルティーが課されます。

正当な理由があれば、ペナルティーの対象外です。

法務省ホームページで、正当な理由について次のように示しています。

(1)相続登記の義務に係る相続について、相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合

(2)相続登記の義務に係る相続について、遺言の有効性や遺産の範囲等が相続人等の間で争われているために相続不動産の帰属主体が明らかにならない場合

(3)相続登記の義務を負う者自身に重病その他これに準ずる事情がある場合

(4) 相続登記の義務を負う者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者その他これに準ずる者であり、その生命・心身に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合

(5) 相続登記の義務を負う者が経済的に困窮しているために、登記の申請を行うために要する費用を負担する能力がない場合

正当な理由があると認められれば、ペナルティーの対象外になります。

6相続登記を司法書士に依頼するメリット

大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。

やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。

相続手続は一生のうち何度も経験するものではないでしょう。

だれにとっても不慣れで、手際よくできるものではありません。

相続登記は、相続手続の中でも手間がかかる難しい手続です。

相続登記は難しい手間がかかる手続なので、司法書士などの専門家に依頼するでしょう。

相続手続をスムーズに進めたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続人申告登記の代理申請で委任状

1令和6年(2024年)4月1日から相続登記義務化

①相続登記の期限は3年

令和6年4月1日から相続登記には、3年の期限が決められました。

相続登記の期限は、相続したことを知った日からスタートします。

自己のために相続の開始があったことを知って、かつ、不動産を取得することを知った日から、スタートします。

②相続登記義務化で10万円以下のペナルティー

相続登記の義務を果たしていない場合、ペナルティーが課されます。

ペナルティーの内容は、10万円以下の過料です。

過料とは、行政上の義務違反に対するペナルティーです。

過料は刑罰ではないから、前科が付きません。

前科が付かないと言っても、10万円以下のペナルティーは負担が重いでしょう。

相続登記の義務を果たしていないと、10万円以下の過料が課される可能性があります。

③一部の相続人だけ相続人申告登記

相続人申告登記とは、相続人が法務局に対し自分が相続人であることを申告する制度です。

申告に基づいて、登記官が職権で相続人の住所や氏名を登記に付記します。

相続人申告登記では、自分が相続人のひとりであれば申出をすることができます。

他の相続人について調査することなく、自分が相続人であることを申し出することができます。

2相続人申告登記で代理申請ができる

①報酬を受けて業務として代理できるのは司法書士と弁護士だけ

報酬を受けて業務として代理できるのは、国家資格者だけです。

登記申請を報酬を受けて業務として代理できるのは、司法書士と弁護士だけです。

業務として代理するとは、反復継続する意思が認められることです。

今回が1回目でも今後も同じことをする意思がある場合、業務として代理していると判断されます。

今後も同じことをする意思がある場合、違法になります。

②無報酬で1回限りなら家族が代理申請できる

相続登記は、相続手続の中でも難しい手間がかかる手続です。

相続人申告登記は、相続登記義務化で簡素化された手続です。

簡素化されたとは言うものの、簡単にできる手続ではありません。

自分で手続をすることが難しい場合、代わりの人に申請してもらうことができます。

無報酬でかつ、業務として代理するのでないのなら、家族に依頼することができます。

無報酬で1回限りなら、家族が代理で申請することができます。

③代理申請をするメリットとデメリット

代理申請をするメリットは、次のとおりです。

・司法書士などの専門家に依頼すると、手続の負担軽減になる

・専門的なアドバイスを受けられる

・遠方に住んでいても対応できる

・高齢や病気などで外出困難でも対応できる

代理申請をするデメリットは、次のとおりです。

・委任状を作成する必要がある

・本人確認の手間がある

・専門家へ報酬の支払いがある

3代理申請に委任状が必要

①委任状は依頼されたことの証明書

相続人申告登記は、家族に依頼して代理で申請してもらうことができます。

相続人本人以外の人が申請をする場合、家族であっても委任状が必要です。

委任状は、相続人本人から依頼されたことの証明書です。

相続人本人以外の人が申請する場合、書面で依頼を受けたことを証明する必要があるからです。

申請する権限が認められない場合、相続人申告登記をすることができません。

司法書士や弁護士に依頼する場合であっても家族であっても、委任状は必要です。

委任状に、有効期限はありません。

一般的に、相続人申告登記をする直前に委任状を作成します。

委任状は、相続人本人から依頼されたことの証明書です。

②不適切な委任状は認められない

適切な依頼を受けていない場合、申請を取り下げることになるでしょう。

適切な依頼を受けていない場合、代理する権限が認められないからです。

不動産は、多くの人にとって重要な財産です。

申請書だけでなく、委任状についても法務局は慎重に審査します。

委任状は、依頼されたことの証明書だからです。

委任状の記載が不適切であった場合、適切な依頼を受けたとは言えなくなります。

だいたい合っているから大丈夫ではなく、完璧な記載が求められます。

一般の人から見ると、些細なことと思えるようなことでやり直しになります。

申請書を訂正することができても、代理人は委任状の記載を訂正できないことが多いものです。

委任状の内容は、本人が依頼した内容だからです。

適切な委任を受けていないと判断されることになります。

適切な委任を受けていない場合、いったん申請を取り下げることになります。

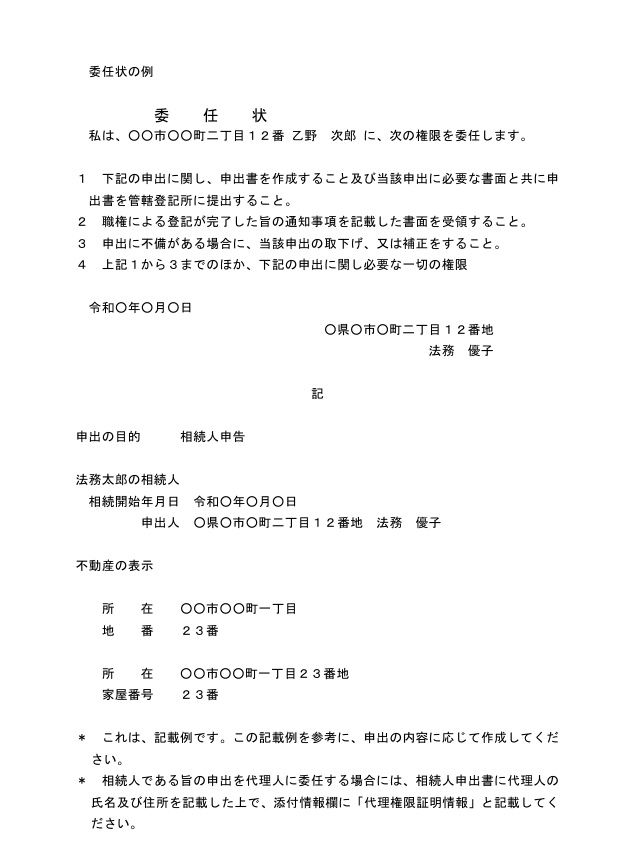

③委任状の書き方

司法書士などの専門家に依頼する場合、委任状は司法書士が用意します。

相続人申告登記をするときの委任状には、次のことを記載します。

(1)依頼を受ける人の住所と名前

(2)相続人申告登記を依頼する旨

「次の申出に関する一切の権限を委任します。」と記載すると分かりやすいでしょう。

(3)申出の目的

(4)相続人

申出の目的と相続人は、相続人申告登記の申出書と同じです。

申出書が作ってるのであれば、そのまま書き写します。

申出書を書き直す場合、委任状も書き直します。

申出書と委任状の内容が異なると、適切な委任を受けていないと判断されるでしょう。

(5)不動産の表示

相続登記の対象になる不動産の表示を記載します。

目的になる不動産の登記簿謄本を確認して、そのまま書き写せば記載できます。

記載事項は、申請書の内容と同じです。

土地であれば、次の事項を記載するといいでしょう。

・所在

・地番

・地目

・地積

建物であれば次の事項を記載するといいでしょう。

・所在

・家屋番号

・種類

・構造

・床面積

相続の対象が土地と建物など不動産が複数ある場合、順番に書き連ねれば差し支えありません。

1通の申出書ごとに、1通の委任状を作成します。

委任状の使いまわしをすると、分かりにくくなるからです。

(6)日付

(7)依頼した人の住所と名前

依頼した人の住所と名前を記載があれば、手書きしても印字しても差し支えありません。

依頼した人の押印は、不要です。

④委任状が不要になる例外

(1)相続人が未成年で親権者が申請

相続人本人が赤ちゃんであることがあります。

赤ちゃんなどの未成年者は、物事の良しあしを適切に判断することができません。

相続人が赤ちゃんである場合、親などの親権者が代わりに相続人申告登記をすることができます。

委任状の代わりに、親などの親権者であることを証明する書類が必要です。

親などの親権者と言えども、他人だからです。

親などの親権者であることを証明する書類とは、親子関係を証明する戸籍謄本です。

相続人申告登記をする場合、親子関係を証明する戸籍謄本は発行後3か月以内のものでなければなりません。

(2)相続人が認知症で成年後見人が申請

相続人が認知症であることがあります。

認知症になると、物事のメリットデメリットを充分に判断することができなくなります。

認知症の人は自分で判断することができないから、成年後見人が代わりに判断します。

成年後見人は、認知症の人をサポートする人です。

認知症の人に代わって成年後見人が相続人申告登記をする場合、委任状は不要です。

委任状の代わりに、成年後見人であることを証明する書類が必要です。

成年後見人と言えども、他人だからです。

成年後見制度を利用している場合、登記がされます。

成年後見人であることは、後見登記事項証明書で証明することができます。

相続人申告登記をする場合、成年後見人であることを証明する後見登記事項証明書は発行後3か月以内のものでなければなりません。

⑤連名で申請するときは委任状不要

複数の相続人が連名で、相続人申告登記をすることができます。

連名で相続人申告登記をする場合、委任状は不要です。

4相続人申告登記のやり方

①登記名義人の相続人が申出

相続人申告登記は、登記名義人の相続人であることを公示する制度です。

相続人申告登記では、次の事項を申出します。

(1)申出人の氏名及び住所

(2)代理人の氏名及び住所

(3)申出の目的

(4)申出に係る不動産の所在事項

相続人になる人は、法律で決められています。

相続人になる人が相続人申告登記の申出をします。

相続人申告登記の申出書に、押印は不要です。

多くの場合、複数の人が相続人なるでしょう。

相続人申告登記では、自分が相続人のひとりであれば申出をすることができます。

他の相続人について調査することなく、自分が相続人であることを申し出することができます。

複数の相続人が連名で申出をすることができます。

相続人申告登記は、代理人を立てて依頼することができます。

他人の依頼を受けて、業として相続人申告登記に関する手続を代理できるのは、弁護士と司法書士に限られます。

業としてするものでなければ、申出人の親族が代理することができます。

②相続人申告登記の必要書類

相続人申告登記の必要書類は、次のとおりです。

〇配偶者または子どもが申出をする場合

(1)被相続人の除票

(2)被相続人の戸籍謄本

(3)申出人の戸籍謄本

(4)申出人の住民票

(5)委任状

〇親などの直系尊属が申出をする場合

(1)被相続人の除票

(2)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

(3)申出人の戸籍謄本

(4)申出人の住民票

(5)委任状

相続人申告登記は、法定相続情報一覧図を利用することができます。

複数の相続人申告登記をする場合、添付書類を援用することができます。

委任状に、押印は不要です。

相続人申告登記の添付書類は、希望すれば原本還付してもらえます。

住所の記載入り相続関係説明図を添付した場合、住民票もコピーを提出したと扱われます。

住民票コードを提出することで、住民票の提出を省略することはできません。

相続登記義務化は、令和6年4月1日以前に発生の相続であっても対象になります。

古い相続の場合、被相続人の住民票を取得できないことがあります。

住民票には、保存期間が決められているからです。

保存期間が経過したら、順次廃棄されます。

住民票や戸籍の附票を提出できない場合、申出人から法務局長あて上申書を提出します。

上申書とは、被相続人と所有権登記名義人は同一人物ですという申立てです。

上申書には、申立人の印鑑証明書を添付します。

被相続人の死亡日から考えて廃棄済であることが明らかである場合、不在籍証明書などの公的書類は不要です。

③相続人申告登記で登録免許税はかからない

相続人申告登記では、登録免許税は課されません。

相相続人申告登記があった場合、登記官職権で登記されるからです。

④提出先は不動産を管轄する法務局

相続人申告登記は、不動産の所在地を管轄の法務局へ提出します。

法務局の管轄は、法務局のホームページで調べることができます。

⑤郵送でも窓口でも申請できる

相続人申告登記の申出書は、紙で作成することができます。

紙で作成した相続人申告登記の申出書は、郵送でも窓口でも提出することができます。

普通郵便で送付しても、差し支えありません。

相続人申告登記の申出書は戸籍謄本や住民票を一緒に送るから、記録が残る郵便が安心です。

5相続人申告登記の注意点

①相続人申告登記をしても相続登記は必要

相続人申告登記は、登記名義人の相続人であることを公示する制度です。

相続人だから、所有者になる可能性がある人に過ぎないと言えます。

相続人申告登記の名義人は、所有者になることも所有者にならないこともあります。

相続人申告登記をしても、相続登記は必要です。

不動産を売却する場合、相続登記を省略することはできません。

不動産を売却することができるのは、所有者だけだからです。

②ペナルティーを免れるのは申出人だけ

相続登記は、3年以内に申請しなければなりません。

相続登記の申請義務を果たしていない場合、ペナルティーが課されます。

相続人申告登記をした場合、ペナルティーを免れることができます。

ペナルティーを免れることができるのは、申出をした人のみです。

6相続人申告登記を司法書士に依頼するメリット

相続手続は、一生のうち何度も経験するものではありません。

だれにとっても不慣れで、手際よくできるものではありません。

相続手続で使われる言葉は、法律用語です。

一般の方にとって、日常で聞き慣れないものでしょう。

登記手続は一般の方から見ると些細なことと思えるようなことで、やり直しになります。

司法書士などの専門家は、相続人申告登記をサポートします。

相続手続でへとへとになったから先延ばしするより、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続人申告登記のメリットデメリット

1相続登記義務化は令和6年4月1日スタート

①所有権移転登記は原則として権利

不動産に対する権利が変動した場合、登記をします。

権利が変動した場合で最もイメージしやすいものは、不動産を購入して所有権を取得した場合でしょう。

不動産を購入して所有権を取得した場合、購入したタイミングですぐに所有権移転登記をします。

登記をしていないと、不動産に対して権利主張をする人が現れた場合に負けてしまうからです。

不動産を購入して所有権を取得したはずなのに、見知らぬ人が不動産は自分のものだから明け渡して欲しいと言ってくるようなケースです。

登記がある場合、不動産は自分のものだから明け渡す必要はないと言い返すことができます。

登記がない場合、不動産を明け渡さなければならなくなるかもしれません。

せっかく不動産を購入したのに、不動産を明け渡さなければならなくなることは何としても避けたいはずです。

不動産は自分のものだと主張するために、購入したタイミングですぐに所有権移転登記をします。

所有権移転登記をしない場合、所有者は権利主張ができません。

所有権移転登記をしない場合、所有者が不利益を受けます。

所有権移転登記をすることは、所有者の権利であって義務ではありません。

②相続登記は義務

所有権移転登記をしない場合、所有者はソンをします。

不動産に対して権利主張をする人が現れた場合、所有者のはずなのに権利主張ができないからです。

不動産には不便な場所にあるなどの理由で、価値が低い土地が存在します。

所有者にとって利用価値が低い土地に対して権利主張をする人が現れた場合、所有者として権利主張する必要を感じないかもしれません。

相続登記は、手間のかかる手続です。

自分で相続登記をしようとするものの、多くの人は挫折します。

相続登記を専門家に依頼する場合、専門家に報酬を支払う必要があります。

不動産の価値が低い場合、相続登記で手間と費用がもったいないと考える人が少なくありません。

相続登記がされない場合、登記簿を見ても土地の所有者が分からなくなります。

所有者不明の土地の発生を防止するため、相続登記をすることは義務になりました。

相続登記義務化は、令和6年4月1日スタートです。

③相続登記の期限は3年以内

相続登記は、3年以内に申請しなければなりません。

相続登記の申請義務を果たしていない場合、ペナルティーが課されます。

令和6年4月1日以前に発生した相続であっても、ペナルティーが課される予定です。

相続登記は、手間がかかる難しい手続です。

相続人申告登記は、相続登記より簡単に手続をすることができます。

3年の期限内に相続人申告登記をした場合、ペナルティーを免れることができます。

2相続人申告登記のメリット

メリット①相続人申告登記でペナルティー10万円を回避

相続人申告登記は、登記官に対して相続人であることを申告する制度です。

相続人申告登記をした場合、登記義務を履行したとみなされます。

遺産分割協議が長引く場合、数年単位の時間がかかります。

相続人申告登記をすると、ペナルティー10万円を回避することができます。

相続人申告登記でペナルティー10万円を回避できることは、大きなメリットです。

メリット②単独で相続人申告登記ができる

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

相続人全員の合意がない場合、遺産分割協議が成立しません。

遺産分割協議が成立しないと、相続登記はできないでしょう。

一部の相続人が相続人申告登記をすることができます。

相続人全員の協力がなくても、相続人申告登記をすることができます。

一部の相続人で相続人申告登記ができるのは、メリットです。

メリット③登録免許税がかからない

相続人申告登記は、登記官に対して相続人であることを申告する制度です。

相続人と申告した後、登記官が職権で登記します。

職権登記に、登録免許税は課されません。

相続登記を申請する場合、登録免許税を納める必要があります。

価値が高い不動産である場合、高額な登録免許税を納めることになります。

相続人申告登記には登録免許税が課されないのは、メリットです。

メリット④手続がカンタン

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

相続人全員の合意がない場合、遺産分割協議が成立しません。

相続が発生してから長期間経過している場合、相続人が後に死亡していることがあります。

相続が発生した後に相続人が死亡した場合、死亡した相続人の相続人が引き継ぎます。

死亡した相続人と気やすく話し合いができても、死亡した相続人の相続人は関係が薄いことが多いでしょう。

相続が発生してから相当長期間経過している場合、複数の相続人が後に死亡していることがあります。

相続登記ができないまま相当長期間経過した場合、相続関係か複雑になっているでしょう。

準備する戸籍謄本だけでも、相当大量になります。

相続人申告登記をする場合も相続登記をする場合も、戸籍謄本を準備します。

相続登記をする場合、相続関係の全容が分かる戸籍謄本を準備しなければなりません。

相続人申告登記をする場合、申告する人が相続人であることが分かる戸籍謄本のみで差し支えありません。

戸籍謄本の準備は、相続手続の最初の難関です。

戸籍謄本を集めるのも読み解くのも、想像以上にタイヘンだからです。

相続人申告登記では、準備する戸籍謄本が少なく済みます。

手続がカンタンなのは、メリットです。

3相続人申告登記のデメリット

デメリット①あらためて相続登記が必要

相続人申告登記をした場合、登記義務を果たしたと見なされます。

相続人申告登記をすると、ペナルティー10万円を回避することができます。

ペナルティーを回避できるだけで、相続登記がされていません。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

相続人全員の合意で遺産分割協議が成立したら、相続登記が必要です。

相続人申告登記をした後で、あらためて相続登記が必要になります。

ペナルティーを回避できるだけだから、2度手間と言えます。

相続人申告登記をした後であらためて相続登記が必要になるのは、デメリットです。

デメリット②相続人申告登記だけで売却ができない

相続人申告登記をしても、ペナルティー回避の効果しかありません。

相続人申告登記をしても、あらためて相続登記が必要になります。

相続人申告登記には、相続登記の効果はないからです。

相続が発生した後、不動産を売却したいことがあるでしょう。

不動産の売却をする場合、相続登記を省略できません。

相続登記をしないと、買主に登記を移転させることができないからです。

所有権移転登記ができないと、買主は困ります。

所有者として権利主張する場合、登記が条件となるからです。

相続登記をしないと、事実上売却はできないでしょう。

相続人申告登記だけで売却ができないのは、デメリットです。

デメリット③他の相続人にペナルティーのおそれ

一部の相続人が相続人申告登記をすることができます。

相続人全員の協力がなくても、相続人申告登記をすることができます。

相続人申告登記をすることでペナルティー回避できるのは、申告した人のみです。

相続人は複数いることが多いでしょう。

相続人申告登記でペナルティー回避をする場合、相続人全員が手続をする必要があります。

一部の相続人のみが相続人申告登記をした場合、他の相続人にペナルティーが課されるおそれがあります。

他の相続人にペナルティーが課されるおそれがあるのは、デメリットです。

デメリット④相続人代表者と見られて固定資産税

相続人申告登記をした場合、登記されます。

不動産の登記簿謄本は、手続し手数料を払えばだれでも取得することができます。

不動産を所有していると、固定資産税が課されます。

遺産分割協議中であっても、固定資産税は課されます。

遺産分割協議中の固定資産税は、相続人全員の連帯責任です。

市区町村は、原則として、相続人代表者に納税通知書を送ります。

相続人申告登記をした場合、市区町村から相続人代表者と見られるでしょう。

相続人代表者と見られて固定資産税納税通知書が送られるのは、デメリットです。

デメリット⑤あやしい不動産業者から営業

不動産の登記簿謄本は、手続し手数料を払えばだれでも取得することができます。

ときには不動産業者が取得することがあります。

相続人申告登記がされている場合、相続人間でトラブルがあることが想像されるでしょう。

不動産の共有持分を売ってほしいなどの営業を受けることがあります。

相続人申告登記をした場合、あやしい不動産業者のターゲットになるかもしれません。

あやしい不動産業者から営業を受けることになるのは、デメリットです。

4はじめから相続登記がおすすめ

令和6年4月1日に、相続登記義務化がスタートしました。

相続人申告登記は、ひとまず相続登記の義務を果たすために新設された制度です。

相続人申告登記をした場合、相続登記の義務を果たしたと見なされます。

相続登記の義務を果たしたと言っても、依然として相続登記はされていません。

相続登記をしていないと、権利主張はできません。

相続登記をしていないと、不動産を売却することはできません。

相続人申告登記をしても、相続登記をする必要があります。

相続登記義務化で、3年以内に登喜義務を果たさないとペナルティーが課されます。

相続登記は、3年の期限ができたと言えるでしょう。

多くの場合、3年の猶予があれば遺産分割協議を成立させることができるでしょう。

家庭裁判所の助力を借りることになっても、3年あれば解決することがほとんどだからです。

わざわざ相続人申告登記をするより、はじめから相続登記をするのがおすすめです。

相続が発生したら、すみやかに相続登記をするべきなのは変わっていません。

とりあえず、相続人申告登記をすればペナルティー回避の効果があります。

相続登記を先延ばしすると、デメリットが大きくメリットはほとんどありません。

先延ばしするより、はじめから相続登記をすることをおすすめします。

5相続登記を司法書士に依頼するメリット

大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。

やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。

相続手続は、一生のうち何度も経験するものではありません。

だれにとっても不慣れで、手際よくできるものではありません。

相続手続で使われる言葉は、法律用語です。

一般の方にとって、日常で聞き慣れないものでしょう。

不動産は重要な財産であることも多いものです。

登記手続は一般の方から見ると些細なことと思えるようなことで、やり直しになります。

日常の仕事や家事のうえに、これらのことがあると、疲労困憊になってしまうことも多いでしょう。

司法書士などの専門家から見れば、トラブルのないスムーズな相続手続であっても、多くの方はへとへとになってしまうものです。

相続手続きに疲れてイライラすると普段は温厚な人でも、トラブルを引き起こしかねません。

司法書士などの専門家はこのような方をサポートします。

相続手続でへとへとになったから先延ばしするより、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

遺産分割未了なのに相続登記義務化

1令和6年(2024年)4月1日から相続登記義務化

①令和6年(2024年)4月1日から相続登記は義務

所有権移転登記をしない場合、所有者は不利益を被ります。

不動産に対して権利主張をする人が現れた場合、所有者のはずなのに権利主張ができないからです。

相続登記は、手間のかかる手続です。

自分で相続登記をしようとするものの、多くの人は挫折します。

相続登記をする場合、登録免許税を納付しなければなりません。

相続登記を専門家に依頼する場合、専門家に報酬を支払う必要があります。

相続登記でかかる手間と費用がもったいないと、考える人が少なくありません。

相続登記がされない場合、登記簿を見ても土地の所有者が分からなくなります。

登記簿とは、不動産の権利関係が記録される公的な帳簿です。

所有者不明の土地の発生を防止するため、相続登記をすることは義務になりました。

②3年のスタートは知ってから

令和6年4月1日から相続登記は、3年以内に登記申請をする義務が課されました。

相続登記には、3年の期限が決められました。

相続登記の期限は、相続したことを知った日からスタートします。

自己のために相続の開始があったことを知って、かつ、不動産を取得することを知った日から、スタートします。

相続が発生したら、近親者には真っ先に連絡するでしょう。

さまざまな家族の事情から、疎遠になっている相続人がいます。

疎遠な相続人は、相続発生から長期間経過してから相続があったことを知るでしょう。

相続があったことを知るまで、期限3年はスタートしません。

相続登記の期限3年のスタートは、知ってからです。

③令和6年(2024年)4月1日以前発生の相続も義務化の対象

令和6年4月1日から、相続登記は義務になりました。

令和6年4月1日以降に発生した相続は、もちろん対象になります。

令和6年4月1日以前発生の相続も、義務化の対象です。

令和6年4月1日以前発生の相続では、令和6年4月1日に期限3年がスタートします。

④相続登記義務化の背景

不動産の権利を取得したら、すぐに登記申請をします。

登記がないと、権利主張ができないからです。

不動産登記簿を見たら、不動産の権利関係が分かります。

不便な場所にあるなど価値の低い土地について、相続登記がされていないことがあります。

相続登記がされていないと、所有者がだれなのか分からなくなります。

不動産を売ってほしい場合だれにお願いしたらいいのか、登記簿を見ても分かりません。

例えば、公共事業のために土地を売ってほしい場合、所有者が分からないと公共事業ができなくなります。

社会全体にとって、大きな損失でしょう。

社会全体の利益のため、相続登記が義務化されました。

2遺産分割未了なのに相続登記義務化

①遺産分割未了は言い訳にならない

相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産です。

不動産を共有するのは、不自由が多いでしょう。

多くの場合、相続人全員で不動産の分け方の合意をします。

さまざまな家族の事情から、分け方の合意が難しいかもしれません。

相続登記には、3年の期限が決められました。

相続財産の分け方に合意ができないから相続登記ができないは、言い訳になりません。

自己のために相続の開始があったことを知って、かつ、不動産を取得することを知っているからです。

相続登記の期限3年が経過すると、ペナルティーの対象になります。

遺産分割未了は、言い訳になりません。

②遺産分割未了でも法定相続で相続登記

遺産分割未了でも、相続登記の義務があります。

遺産分割協議中は、相続人全員が法定相続分で不動産を共有しています。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方を決めるため相続人全員でする話合いです。

遺産分割協議中に、法定相続分で相続人全員の名義にする相続登記をすることができます。

法定相続分で相続人全員の名義にする場合、遺産分割協議書は不要です。

一部の相続人が相続人全員のために、法定相続で相続登記をすることができます。

法定相続で相続登記をすることは、保存行為だからです。

遺産分割未了でも、法定相続で相続登記をすることができます。

③遺産分割協議成立後3年以内に所有権更正登記

遺産分割協議が長引いても、相続人のひとりが相続する遺産分割協議が成立させるでしょう。

不動産を相続する相続人に名義を変更する必要があります。

原則として、持分を取得する相続人と持分を失う相続人の共同申請です。

法定相続分で相続人全員名義にする相続登記をした場合、事務負担が軽減されました。

持分を取得する相続人が単独で、所有権更正登記をすることができます。

所有権更正登記は、相続登記義務化の対象です。

遺産分割協議成立後3年以内に、所有権更正登記をする必要があります。

④遺産分割未了でも相続人申告登記

相続人申告登記とは、相続人が法務局に対し自分が相続人であることを申告する制度です。

申告に基づいて、登記官が職権で相続人の住所や氏名を登記に付記します。

相続人申告登記をしたことで、相続登記の義務を履行したと扱われます。

遺産分割協議中に、自分が相続人であることを申告することができます。

相続人申告登記をしたことで、相続登記の義務を履行したと扱われます。

遺産分割未了でも、相続人申告登記をすることができます。

⑤遺産分割協議成立後3年以内に相続登記

相続人申告登記には、相続登記義務化のペナルティー回避の効果しかありません。

相続人申告登記をしても、あらためて相続登記をする必要があります。

遺産分割協議成立後、3年以内に相続登記をする必要があります。

⑥遺産分割調停で遺産分割

相続人間で話し合いができないとき、家庭裁判所の助力を得ることができます。

遺産分割調停とは、調停委員のアドバイスを受けてする話合いです。

相続人だけで話し合いをすると、感情的になって話し合いができないかもしれません。

調停委員から公平な意見を根拠にしてアドバイスがされると、納得できるかもしれません。

調停委員のアドバイスを受けて、相続人全員で合意を目指します。

相続人全員の合意ができたら、合意内容は調停調書に取りまとめます。

相続人全員で合意ができたら、相続登記をすることができます。

3相続登記義務化でペナルティーが課される

①10万円以下の過料が課される可能性

令和6年4月1日から相続登記をする義務が課されました。

相続登記の義務を果たしていない場合、ペナルティーが課されます。

ペナルティーの内容は、10万円以下の過料です。

過料とは、行政上の義務違反に対するペナルティーです。

過料は刑罰ではないから、前科が付きません。

前科が付かないと言っても、10万円以下のペナルティーは負担が重いでしょう。

相続登記の義務を果たしていないと、10万円以下の過料が課される可能性があります。

②期限3年経過でペナルティーの対象

令和6年(2024年)4月1日から、相続登記をする義務が課されました。

相続登記の期限は、3年です。

令和6年(2024年)4月1日以降に発生した相続は、当然に対象になります。

相続があったことを知ってから、相続登記の期限3年がスタートします。

相続登記の期限3年を経過すると、ペナルティーの対象になります。

令和6年(2024年)4月1日以前に発生した相続も、義務化の対象です。

過去の相続は、すでに3年を経過していることが多いでしょう。

過去の相続は、令和6年4月1日に期限3年がスタートします。

相続登記義務化がスタートしてから、3年間の猶予があると言えます。

過去の相続は令和9年3月31日を経過すると、ペナルティーの対象になります。

相続登記の期限3年が経過すると、ペナルティーの対象になります。

③正当理由でペナルティーの対象外

行政上の義務に違反すると、ペナルティーが課されます。

正当な理由があれば、ペナルティーの対象外です。

法務省ホームページで、正当な理由について次のように示しています。

(1)相続登記の義務に係る相続について、相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合

(2)相続登記の義務に係る相続について、遺言の有効性や遺産の範囲等が相続人等の間で争われているために相続不動産の帰属主体が明らかにならない場合

(3)相続登記の義務を負う者自身に重病その他これに準ずる事情がある場合

(4) 相続登記の義務を負う者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者その他これに準ずる者であり、その生命・心身に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合

(5) 相続登記の義務を負う者が経済的に困窮しているために、登記の申請を行うために要する費用を負担する能力がない場合

正当な理由があると認められれば、ペナルティーの対象外になります。

4相続登記の手順

手順①不動産調査

相続登記の対象になる不動産を特定します。

固定資産税の課税明細書や名寄帳を取り寄せると判明します。

手順②相続人調査

相続登記には、たくさんの戸籍謄本が必要です。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と相続人の現在戸籍は必ず用意します。

戸籍謄本の解読は、想像以上に骨の折れる作業です。

手順③遺産分割協議

相続人全員で分け方の合意ができたら、合意内容は書面に取りまとめます。

遺産分割協議書は、分け方の合意内容についての証明書です。

相続人全員が記名し実印で押印します。

実印による押印であることを証明するため、印鑑証明書を添付します。

手順④登記申請書を作成

登記申請書のひな型は、法務局のホームページに出ています。

参考にして、作成します。

手順⑤法務局へ提出

申請書と添付書類を取りまとめて、法務局に提出します。

提出は窓口まで出向いてもいいし、郵送でも差し支えありません。

5相続登記を司法書士に依頼するメリット

大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。

やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。

相続手続は一生のうち何度も経験するものではないでしょう。

だれにとっても不慣れで、手際よくできるものではありません。

相続登記は、相続手続の中でも手間がかかる難しい手続です。

不動産は、重要な財産であることが多いものです。

法務局は、厳重な審査をします。

一般の人にとって些細なことと思えるようなことでやり直しになります。

実は、相続手続をスムーズにするコツがあります。

それは、はじめに相続登記をすることです。

相続登記は難しい手間がかかる手続なので、司法書士などの専門家に依頼するでしょう。

相続手続で挫折しがちなのは、戸籍謄本などの書類収集や遺産分割協議書の作成です。

書類収集や遺産分割協議書の作成は、司法書士に依頼することができます。

司法書士が戸籍謄本や遺産分割協議書を準備したうえに、法務局の厳重な審査をします。

法務局の審査が通った戸籍謄本や遺産分割協議書だから、銀行などの相続手続先で指摘があることはありません。

銀行などの独自書類の内容などに指摘があるとしても、簡単に済むことがほとんどでしょう。

相続手続をスムーズに進めたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続登記義務化で相続人申告登記

1令和6年(2024年)4月1日から相続登記義務化

①令和6年(2024年)4月1日から相続登記は義務

所有権移転登記をしない場合、所有者はソンをします。

不動産に対して権利主張をする人が現れた場合、所有者のはずなのに権利主張ができないからです。

相続登記は、手間のかかる手続です。

自分で相続登記をしようとするものの、多くの人は挫折します。

相続登記をする場合、登録免許税を納付しなければなりません。

相続登記を専門家に依頼する場合、専門家に報酬を支払う必要があります。

不動産の価値が低い場合、相続登記で手間と費用がもったいないと考える人が少なくありません。

相続登記がされない場合、登記簿を見ても土地の所有者が分からなくなります。

所有者不明の土地の発生を防止するため、相続登記をすることは義務になりました。

②相続登記の猶予期間は3年

令和6年4月1日から相続登記は、3年以内に登記申請をする義務が課されました。

相続登記の猶予期間は、3年です。

相続登記の期限3年のスタートは、知ってからです。

自己のために相続の開始があったことを知って、かつ、不動産を取得することを知った日から、スタートします。

相続が発生したら、近親者には真っ先に連絡するでしょう。

さまざまな家族の事情から、疎遠になっている相続人がいます。

疎遠な相続人は、相続発生から長期間経過してから相続があったことを知るでしょう。

相続があったことを知るまで、期限3年はスタートしません。

相続登記の猶予期間は、たった3年です。

③過去の相続も相続登記義務化の対象

令和6年4月1日から、相続登記は義務になりました。

令和6年4月1日以降に発生した相続は、もちろん対象になります。

令和6年4月1日以前発生の相続も、義務化の対象です。

令和6年4月1日以前発生の相続では、令和6年4月1日に期限3年がスタートします。

④相続登記を怠ると10万円以下のペナルティー

相続登記の期限3年以内に登記申請をしないと、10万円以下のペナルティーの対象になります。

ペナルティーは行政罰だから、前科は付きません。

ペナルティーを払っても、相続登記を代わりにやってくれることはありません。

⑤相続登記義務化の背景

相続登記義務化の背景には、所有者不明土地の問題があります。

不動産の権利を取得したら、通常はすぐに登記申請をします。

価値の低い土地では、相続登記が行われないことがあります。

適切に登記がされないと、所有者が不明になります。

土地の売買や公共事業の実施に、大きな支障をきたします。

社会全体にとって損失となるため、相続登記が義務化されました。

2遺産分割ができないときに相続人申告登記

①相続人申告登記で義務を果たす

相続人申告登記とは、相続人が法務局に対し自分が相続人であることを申告する制度です。

申告に基づいて、登記官が職権で相続人の住所や氏名を登記に付記します。

相続人申告登記をした場合、相続登記の義務を履行したと扱われます。

相続人申告登記は、相続登記の義務を履行しやすくする制度です。

相続人申告登記で、相続登記の義務を果たすことができます。

②遺産分割未了は言い訳にならない

相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産です。

不動産を共有するのは、不自由が多いでしょう。

多くの場合、相続人全員で不動産の分け方の合意をします。

さまざまな家族の事情から、分け方の合意が難しいかもしれません。

相続登記には、3年の期限が決められました。

相続財産の分け方に合意ができないから相続登記ができないは、言い訳になりません。

自己のために相続の開始があったことを知って、かつ、不動産を取得することを知っているからです。

相続登記の期限3年が経過すると、ペナルティーの対象になります。

遺産分割未了は、言い訳になりません。

③正当理由でペナルティーの対象外

行政上の義務に違反すると、ペナルティーが課されます。

正当な理由があれば、ペナルティーの対象外です。

法務省ホームページで、正当な理由について次のように示しています。

(1)相続登記の義務に係る相続について、相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合

(2)相続登記の義務に係る相続について、遺言の有効性や遺産の範囲等が相続人等の間で争われているために相続不動産の帰属主体が明らかにならない場合

(3)相続登記の義務を負う者自身に重病その他これに準ずる事情がある場合

(4) 相続登記の義務を負う者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者その他これに準ずる者であり、その生命・心身に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合

(5) 相続登記の義務を負う者が経済的に困窮しているために、登記の申請を行うために要する費用を負担する能力がない場合

正当な理由があると認められれば、ペナルティーの対象外になります。

3相続人申告登記のやり方

①登記名義人の相続人が申出

相続人申告登記は、登記名義人の相続人であることを公示する制度です。

相続人申告登記では、次の事項を申出します。

(1)申出人の氏名及び住所

(2)代理人の氏名及び住所

(3)申出の目的

(4)申出に係る不動産の所在事項

相続人になる人は、法律で決められています。

多くの場合、複数の人が相続人なるでしょう。

相続人申告登記では、自分が相続人のひとりであれば申出をすることができます。

他の相続人について調査することなく、自分が相続人であることを申し出することができます。

相続人になる人が相続人申告登記の申出をします。

②相続人申告登記は押印・電子署名不要

相続人申告登記の申出書に、押印は不要です。

相続人申告登記の申出書は、オンラインで提出することができます。

オンライン請求で、電子署名は不要です。

相続人申告登記は、委任状を発行して司法書士などの専門家に依頼することができます。

相続人申告登記の委任状に、押印は不要です。

③相続人申告登記の必要書類

相続人申告登記の必要書類は、次のとおりです。

〇配偶者または子どもが申出をする場合

(1)被相続人の除票

(2)被相続人の戸籍謄本

(3)申出人の戸籍謄本

(4)申出人の住民票

(5)委任状

〇親などの直系尊属が申出をする場合

(1)被相続人の除票

(2)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

(3)申出人の戸籍謄本

(4)申出人の住民票

(5)委任状

相続人申告登記は、法定相続情報一覧図を利用することができます。

複数の相続人申告登記をする場合、添付書類を援用することができます。

相続人申告登記の添付書類は、希望すれば原本還付してもらえます。

住所の記載入り相続関係説明図を添付した場合、住民票もコピーを提出したと扱われます。

住民票上の申出人の氏名のふりがな及び生年月日を記載した場合、住民票は提出不要です。

住民票コードを提出することで、住民票の提出を省略することはできません。

相続登記義務化は、令和6年4月1日以前に発生の相続であっても対象になります。

古い相続の場合、被相続人の住民票を取得できないことがあります。

住民票には、保存期間が決められているからです。

保存期間が経過したら、順次廃棄されます。

住民票や戸籍の附票を提出できない場合、申出人から法務局長あて上申書を提出します。

上申書とは、被相続人と所有権登記名義人は同一人物ですという申立てです。

上申書には、申立人の印鑑証明書を添付します。

被相続人の死亡日から考えて廃棄済であることが明らかである場合、不在籍証明書などの公的書類は不要です。

④相続人申告登記で登録免許税はかからない

相続人申告登記では、登録免許税は課されません。

相相続人申告登記があった場合、登記官職権で登記されるからです。

⑤相続人申告登記の申出書は郵送で提出できる

相続人申告登記の申出書は、紙で作成することができます。

紙で作成した相続人申告登記の申出書は、郵送で提出することができます。

普通郵便で送付しても、差し支えありません。

相続人申告登記の申出書は戸籍謄本や住民票を一緒に送るから、記録が残る郵便が安心です。

⑥相続人申告登記の手順

手順①相続の開始を確認

被相続人の死亡を戸籍謄本で確認します。

戸籍謄本を取得すると、死亡日が確認できます。

相続人申告登記の手順1つ目は、相続の開始を確認することです。

手順②相続人を確認

相続人の戸籍謄本を取得して、相続人であることを確認します。

相続人申告登記の手順2つ目は、相続人を確認することです。

手順③必要書類の準備

必要書類は、先に説明したとおりです。

相続人申告登記の手順3つ目は、必要書類の準備です。

手順④相続人申告登記の申出書を作成提出

相続人申告登記の申出書は、紙で提出することができます。

登記・供託オンライン申請システムを利用して、オンラインで提出することができます。

相続人申告登記の手順4つ目は、相続人申告登記の申出書を作成提出することです。

手順⑤登記完了

法務局の審査が完了すると、登記が実行されます。

相続人申告登記の手順5つ目は、登記完了です。

⑦売却するときは相続登記が必要

相続人申告登記は、登記名義人の相続人であることを公示する制度です。

相続登記をすると、所有者であることが公示されます。

相続人だから、所有者になる可能性がある人に過ぎないと言えます。

相続人申告登記の名義人は、所有者になることも所有者にならないこともあります。

相続人申告登記と相続登記の大きなちがいです。

不動産を売却する場合、相続登記を省略することはできません。

不動産を売却したのは、所有者のはずだからです。

所有権は、被相続人→相続人→買主と移動しています。

登記は、権利の移転の過程も公示しています。

所有権移転の実態を表していない場合、登記制度への信頼が失墜するからです。

このようなことが許されるはずがありません。

相続人申告登記では、登記名義人の相続人であることを公示したに過ぎません。

不動産を売却する場合、相続人申告登記をした後であっても相続登記が必要です。

4相続人申告登記のメリットデメリット

メリット①相続人申告登記でペナルティー10万円を回避

相続人申告登記をすると、ペナルティー10万円を回避することができます。

相続人申告登記のメリット1つ目は、ペナルティー10万円を回避できる点です。

メリット②単独で相続人申告登記ができる

相続人全員の協力がなくても、相続人申告登記をすることができます。

相続人申告登記のメリット2つ目は、単独で相続人申告登記ができる点です。

メリット③登録免許税が課されない

相続人申告登記は、登記官に対して相続人であることを申告する制度です。

相続人と申告した後、登記官が職権で登記します。

職権登記に、登録免許税は課されません。

相続人申告登記のメリット3つ目は、登録免許税が課されない点です。

メリット④手続がカンタン

相続人申告登記をする場合、申告する人が相続人であることが分かる戸籍謄本のみで差し支えありません。

相続人申告登記のメリット4つ目は、手続がカンタンである点です。

デメリット①あらためて相続登記が必要

相続人申告登記をしてもペナルティーを回避できるだけで、相続登記がされていません。

相続人申告登記のデメリット1つ目は、あらためて相続登記が必要である点です。

デメリット②相続人申告登記だけで売却ができない

相続人申告登記は、登記名義人の相続人が公示されます。

相続人申告登記には、相続登記の効果はありません。

相続人申告登記のデメリット2つ目は、相続人申告登記だけで売却ができない点です。

デメリット③他の相続人にペナルティーのおそれ

相続人申告登記でペナルティーを回避できるのは、申出人だけです。

相続人申告登記のデメリット3つ目は、他の相続人にペナルティーのおそれがある点です。

5相続登記を司法書士に依頼するメリット

大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。

やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。

相続手続は一生のうち何度も経験するものではないでしょう。

だれにとっても不慣れで、手際よくできるものではありません。

相続登記は、相続手続の中でも手間がかかる難しい手続です。

相続登記は難しい手間がかかる手続なので、司法書士などの専門家に依頼するでしょう。

相続手続で挫折しがちなのは、戸籍謄本などの書類収集や遺産分割協議書の作成です。

書類収集や遺産分割協議書の作成は、司法書士に依頼することができます。

司法書士が戸籍謄本や遺産分割協議書を準備したうえに、法務局の厳重な審査をします。

法務局の審査が通った戸籍謄本や遺産分割協議書だから、銀行などの相続手続先で指摘があることはありません。

銀行などの独自書類の内容などに指摘があるとしても、簡単に済むことがほとんどでしょう。

相続手続をスムーズに進めたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続登記で不動産番号

1不動産番号で不動産を特定できる

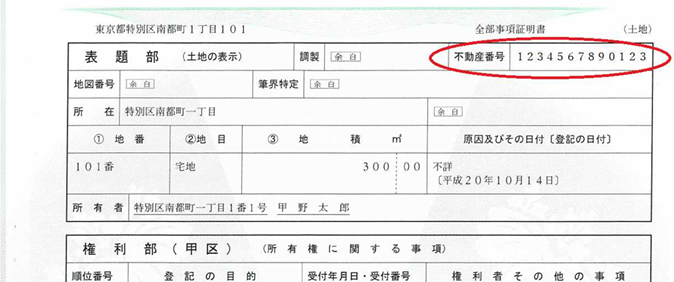

①不動産番号は13桁の数字

不動産番号は、一筆の土地または一棟の建物ごとに付けられた番号です。

不動産番号は、13桁の数字です。

13桁の数字で、不動産を特定することができます。

不動産番号は、表示に関する登記事項のひとつです。

登記簿謄本を取得すると、表題部に記載されています。

②所在・地番や所在・家屋番号は分かりやすい

土地の登記簿謄本を取得すると、表題部に土地の所在と地番が記載されています。

地番とは、一筆の土地ごとに付けられた番号です。

土地の所在と地番を組み合わせて、土地を特定することができます。

建物の登記簿謄本を取得すると、表題部に建物の所在と家屋番号が記載されています。

家屋番号は、一棟の建物ごとに付けられた番号です。

建物の所在と家屋番号を組み合わせて、建物を特定することができます。

地番と番地は、別のものです。

番地は、住居表示です。

番地は、街を分かりやすく表示するために付けられた番号です。

地域によっては、地番と番地が同じことがあります。

土地の所在や建物の所在は、〇〇市〇〇区〇〇町〇丁目などと表現されます。

書類に取りまとめた場合、所在・地番や所在・家屋番号は分かりやすい書類になります。

③不動産番号で登記簿謄本を請求することができる

不動産番号で、不動産を特定することができます。

登記簿謄本は、インターネットを使って請求することができます。

不動産番号を記載するだけで、インターネット請求をすることができます。

13桁の数字を入力するだけなので、ラクに手続をすることができます。

不動産番号で登記簿謄本を請求できるのは、インターネットで請求する場合だけです。

法務局の窓口で請求する場合や申請書を郵送して請求する場合は、従来どおり、所在・地番や所在・家屋番号を記載します。

登記簿謄本は不要だけど、登記の内容を知りたいことがあるでしょう。

インターネットを使って、登記情報を取得することができます。

登記情報を取得する場合、不動産番号を記載するだけで請求することができます。

13桁の数字を間違えて入力すると、まったく別の不動産になってしまいます。

不要な登記簿謄本や登記情報を取得してしまうおそれがあります。

不動産番号はカンタンで便利な反面、分かりにくいのが欠点です。

④不動産番号がない不動産がある

インターネットを使って取得した登記簿謄本や登記情報には、必ず、不動産番号が記載されています。

登記簿は、コンピュータ化されている登記簿とコンピュータ化されていない登記簿があります。

コンピュータ化されていない登記簿の不動産には、不動産番号がありません。

コンピュータ化されていない登記簿は、インターネットで登記簿謄本を請求することができません。

⑤登記識別情報は不動産の所有者の証明

不動産について権利を取得した場合、原則として、権利証が発行されます。

権利証は、古いものは登記済証、現在では登記識別情報と言います。

オンライン指定庁になったときから、登記識別情報が発行されています。

登記識別情報は、12桁の数字とアルファベットの組み合わせです。

登記識別情報は、不動産の権利者であることの証明です。

不動産を売却するときや担保に差し出すとき、不動産に登記申請をします。

不動産の権利者が登記申請に関与していることの証明として、登記識別情報を法務局に提供します。

登記申請以外で、登記識別情報が必要になることはありません。

通常は、登記申請直前に開封して直ちに申請します。

登記識別情報を他人に知られると、権利書が奪われた場合と同じ危険があります。

登記識別情報は不動産の所有者の証明だから、他の人に知られないようにする必要があります。

2相続登記の申請書で不動産番号

①不動産を特定して相続登記

相続による不動産の名義変更を相続登記と言います。

相続登記をする場合、名義変更をする不動産を特定しなければなりません。

家族にとって自宅などは当然知っていることです。

法務局などの第三者には、どこにあるどの不動産なのか分からないからです。

申請の対象となる不動産を特定して、相続登記をします。

②不動産番号だけ記載して相続登記ができる

不動産番号のみ記載するときの記載例

不動産番号 1234567890123

不動産番号 2345678901234

不動産番号 3456789012345

不動産番号は、不動産を特定するための番号です。

相続登記をする場合、不動産を特定して登記申請をしなければなりません。

相続登記の申請書に、不動産番号を記載することができます。

不動産番号で不動産を特定することができるからです。

不動産番号だけ記載して、相続登記をすることができます。

③不動産番号と所在・地番の両方記載がおすすめ

(1)不動産番号と所在・地番の両方記載の記載例

不動産番号 1234567890123

所在 ○○市○○町○丁目

地番 ○番○

地目 宅地

地積 200㎡

(2)不動産番号と所在・家屋番号の両方記載の記載例

不動産番号 2345678901234

所在 ○○市○○町○丁目

家屋番号 ○番○

種類 居宅

構造 木造瓦葺2階建

床面積 1階 100.00㎡ 2階 100.00㎡

不動産番号を記載すれば、不動産を特定することができます。

不動産番号は、13桁の数字です。

一目でどの不動産なのか分かりにくいのが欠点です。

13桁の数字を記載するときに間違えてしまっても、気がつきにくいでしょう。

関係ない不動産に相続登記を申請してしまうことがないように、所在・地番や所在・家屋番号を記載する方が安全です。

相続登記をする場合、不動産番号と所在・地番や所在・家屋番号の両方を記載することができます。

土地について申請する場合、次の事項を記載します。

(1)所在

(2)地番

(3)地目

(4)地積

建物について申請する場合、次の事項を記載します。

(1)所在

(2)家屋番号

(3)種類

(4)構造

(5)床面積

不動産番号を記載した方が法務局にとって審査しやすいでしょう。

法務局が相続登記を受付した場合、受付のお知らせが発行されます。

相続登記の申請に不動産番号と所在・地番や所在・家屋番号の両方を記載した場合、受付のお知らせにも両方記載されます。

受付のお知らせを見ることで、確実に登記申請をしたことが確認できます。

不動産番号と所在・地番や所在・家屋番号の両方を記載した場合、申請内容が一目瞭然です。

④不動産番号を間違えたら登記できない

不動産番号は、13桁の数字です。

一目でどの不動産なのか分かりにくいのが欠点です。

数字を間違えた場合、まったく別の不動産になります。

相続登記を申請しても、認められません。

不動産は重要な財産であることが多いから、厳格に審査されます。

軽微なミスであれば、申請を補正することができます。

相続登記の対象となる不動産を間違えた場合、軽微なミスとは言えません。

重大なミスでは、申請を補正することができません。

いったん登記申請を取り下げて、やり直しになります。

⑤敷地権付マンションは不動産番号だけでは不足

敷地権のあるマンションの記載例

(一棟の建物の表示)

所在 ○○市○○町○丁目○番地○

建物の名称 ○○○○マンション

(専有部分の建物の表示)

不動産番号 3456789012345

家屋番号 ○○町○丁目○番○の○

建物の名称 ○○○

種類 居宅

構造 鉄筋コンクリート造1階建

床面積 ○階部分 ○○.○○㎡

価格 金○○○○万円

(敷地権の表示)

符号 1

所在 ○○市○○町○丁目

地番 ○番○

地目 宅地

地積 ○○○.○○㎡

(敷地権の種類)

所有権

(敷地権の割合)

持分 ○○○○○○分の○○○○○○

符号 2

所在 ○○市○○町○丁目

地番 ○番○

地目 宅地

地積 ○○○.○○㎡

(敷地権の種類)

所有権

(敷地権の割合)

持分 ○○○○○○分の○○○○○○

分譲マンションのように1棟の建物の一部を独立して所有できる建物を区分建物と言います。

区分建物が建っている土地が、敷地です。

敷地を使う権利とマンションのお部屋の権利を一体化して処分するようにしたのが、敷地権付区分建物です。

敷地権付区分建物の場合、マンションを売買するとき敷地を使う権利とマンションのお部屋の権利は一緒についてきます。

敷地を使う権利とマンションのお部屋の権利は、命運を共にする運命共同体です。

新しいマンションのほとんどは、敷地権付区分建物です。

敷地権付マンションは、お部屋の権利に不動産番号が付いています。

敷地権付マンションの相続登記は、敷地を使う権利とマンションのお部屋の権利の名義変更です。

敷地権付マンションの相続登記をする場合、不動産番号だけでは不足です。

敷地を使う権利を含めて相続登記をするからです。

3相続登記の委任状に不動産番号

相続登記は、相続手続の中でも難しい手続です。

多くの人は、司法書士などの専門家に依頼します。

司法書士などの専門家に依頼する場合、法務局に委任状を提出します。

委任状は、代理人に依頼した内容を証明する書類です。

どの不動産について、どういう内容の登記を依頼したのか委任状で明らかにします。

委任状に不動産を記載する場合、不動産番号だけ記載することができます。

不動産番号だけ記載した場合、分かりにくいのが欠点です。

分かりやすさを考えるのであれば、不動産番号と所在・地番や所在・家屋番号の両方記載がおすすめです。

不動産番号の記載誤りがあった場合、適切な委任があったとは認められません。

多くの場合、いったん取下げてやり直しになるでしょう。

4遺産分割協議書に不動産番号は記載しなくてもよい

相続が発生した場合、被相続人のものは相続人全員の共有財産になります。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決めなければなりません。

相続人全員の合意内容を取りまとめた文書が遺産分割協議書です。

遺産分割協議書は、相続人全員に確認してもらいます。

問題がなければ、相続人全員が記名し実印で押印します。

相続人全員が確認するときに、分かりやすい表現をするといいでしょう。

不動産番号で不動産を特定することができます。

相続人は13桁の数字を見て、どの不動産なのか分からないでしょう。

土地であれば、所在、地番、地目、地積を記載するといいでしょう。

建物であれば、所在、家屋番号、種類、構造、床面積を記載するといいでしょう。

13桁の数字を記載する場合、間違いやすいものです。

記載しても問題にはなりませんが、よく注意して間違いのないようにしましょう。

記載誤りが心配ならば、あえて記載する必要はありません。

5相続登記を司法書士に依頼するメリット

相続が発生すると、相続人は悲しむ暇もなく相続手続に追われます。

ほとんどの人は相続手続は不慣れで、聞き慣れない法律用語で疲れ果ててしまいます。

インターネットの普及で多くの人は簡単に多くの情報を手にすることができるようになりました。

多くの情報の中には正しいものも、適切でないものも同じように混じっています。

相続登記もカンタンにできる、ひとりでできたという記事も散見されます。

不動産は、重要な財産であることも多いものです。

登記手続は、一般の方から見ると些細なことと思えるようなことでやり直しになります。

法務局の登記手続案内を利用すれば、シンプルな事例の申請書類などは教えてもらえます。

通常と異なる事例に関しては、わざわざ説明してくれません。

司法書士などの専門家から見れば、トラブルのないスムーズな相続手続であっても、知識のない一般の方はへとへとになってしまいます。

住所がつながらない場合など、シンプルな事例とは言えない事情がある場合は申請を取下げて、やり直しになることが多いでしょう。

司法書士は登記の専門家です。

スムーズに相続登記を完了させたい方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続登記義務化は過去の相続も対象になる

1相続登記義務化は令和6年4月1日スタート

①所有権移転登記は原則として権利

不動産に対する権利が変動した場合、登記をします。

権利が変動した場合で最もイメージしやすいものは、不動産を購入して所有権を取得した場合でしょう。

不動産を購入して所有権を取得した場合、購入したタイミングですぐに所有権移転登記をします。

登記をしていないと、不動産に対して権利主張をする人が現れた場合に負けてしまうからです。

不動産を購入して所有権を取得したはずなのに、見知らぬ人が不動産は自分のものだから明け渡して欲しいと言ってくるようなケースです。

登記がある場合、不動産は自分のものだから明け渡す必要はないと言い返すことができます。

登記がない場合、不動産を明け渡さなければならなくなるかもしれません。

せっかく不動産を購入したのに、不動産を明け渡さなければならなくなることは何としても避けたいはずです。

不動産は自分のものだと主張するために、購入したタイミングですぐに所有権移転登記をします。

所有権移転登記をしない場合、所有者は権利主張ができません。

所有権移転登記をしない場合、所有者が不利益を受けます。

所有権移転登記をすることは、所有者の権利であって義務ではありません。

②相続登記は義務

所有権移転登記をしない場合、所有者はソンをします。

不動産に対して権利主張をする人が現れた場合、所有者のはずなのに権利主張ができないからです。

不動産には不便な場所にあるなどの理由で、価値が低い土地が存在します。

所有者にとって利用価値が低い土地に対して権利主張をする人が現れた場合、所有者として権利主張する必要を感じないかもしれません。

相続登記は、手間のかかる手続です。

自分で相続登記をしようとするものの、多くの人は挫折します。

相続登記をする場合、登録免許税を納付しなければなりません。

相続登記を専門家に依頼する場合、専門家に報酬を支払う必要があります。

不動産の価値が低い場合、相続登記で手間と費用がもったいないと考える人が少なくありません。

相続登記がされない場合、登記簿を見ても土地の所有者が分からなくなります。

所有者不明の土地の発生を防止するため、相続登記をすることは義務になりました。

相続登記義務化は、令和6年4月1日スタートです。

③相続登記の期限は3年以内

相続登記は、3年以内に申請しなければなりません。

相続登記の申請義務を果たしていない場合、ペナルティーが課されます。

令和6年4月1日以前に発生した相続であっても、ペナルティーが課される予定です。

相続登記は、手間がかかる難しい手続です。

相続人申告登記は、相続登記より簡単に手続をすることができます。

3年の期限内に相続人申告登記をした場合、ペナルティーを免れることができます。

2相続登記義務化は過去の相続も対象になる

①令和6年4月1日以降に発生の相続が対象になる

相続登記の申請義務が課せられるのは、令和6年4月1日です。

令和6年4月1日以降に発生した相続は、当然に対象になります。

②令和6年4月1日以前に発生の相続が対象になる

ずっと以前に相続が発生したのに、相続登記を放置している例は少なくありません。

令和6年4月1日以前に発生した相続であっても、相続登記は義務になります。

③相続人へ遺贈の登記が対象になる

遺贈とは、遺言書を作成して相続人や相続人以外の人に財産を引き継いでもらうことです。

相続人になる人は、法律で決められています。

法律で決められた人以外の人は、相続人になりません。

相続人以外の人に財産を引き継いでもらいたい場合、相続させることはできません。

相続できるのは、相続人だけだからです。

相続人以外の人に財産を引き継いでもらいたい場合、遺贈することができます。

遺贈を受けることができるのは、相続人や相続人以外の人です。

相続人は、相続することができるし遺贈を受けることができます。

相続人以外の人は、相続することはできないけど遺贈を受けることができます。

相続人は、遺贈を受けることができます。

不動産を遺贈する場合、不動産の名義変更をします。

相続人に対する遺贈の登記は、相続人が単独で申請することができます。

相続人に対して不動産を遺贈する場合、遺贈の登記は義務化の対象です。

④相続人以外の人へ遺贈の登記は対象外

相続人は、相続することができます。

相続人に対して、遺贈することはあまりないでしょう。

遺贈を受けるのは、多くの場合、相続人以外の人です。

相続人以外の人が遺贈を受ける場合、遺贈の登記は義務化の対象外です。

相続人以外の人への遺贈の登記は、単独申請をすることができません。

遺贈義務者と遺贈を受ける人の協力で、登記申請をします。

遺贈義務者の協力がないと、登記申請をすることができません。

相続人以外の人へ遺贈の登記は、義務化の対象外です。

⑤正当な理由があるときは対象外

相続登記は、3年以内に申請しなければなりません。

相続登記の申請義務を果たしていない場合、ペナルティーが課されます。

相続登記ができない正当な理由があるときは、ペナルティーの対象外です。

正当な理由には、次のものがあります。

・相続人の数がきわめて多く、戸籍関係書類などの収集や相続人の把握に時間を要する場合

・遺産の範囲や遺言の有効性が争われているため、不動産の帰属主体が明らかでない場合

・相続登記の申請義務者に重病などの事情がある場合

・相続登記の申請義務者がDV被害者で、避難を余儀なくされている場合

・相続登記の申請義務者が経済的に困窮しており、相続登記の費用を負担する能力がない場合

ペナルティーを免れても、相続登記の義務があります。

3相続人申告登記のメリット

メリット①相続人申告登記でペナルティー10万円を回避

相続人申告登記は、登記官に対して相続人であることを申告する制度です。

相続人申告登記をした場合、登記義務を履行したとみなされます。

遺産分割協議が長引く場合、数年単位の時間がかかります。

相続人申告登記をすると、ペナルティー10万円を回避することができます。

相続人申告登記でペナルティー10万円を回避できることは、大きなメリットです。

メリット②単独で相続人申告登記ができる

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

相続人全員の合意がない場合、遺産分割協議が成立しません。

遺産分割協議が成立しないと、相続登記はできないでしょう。

一部の相続人が相続人申告登記をすることができます。

相続人全員の協力がなくても、相続人申告登記をすることができます。

一部の相続人で相続人申告登記ができるのは、メリットです。

メリット③登録免許税がかからない

相続人申告登記は、登記官に対して相続人であることを申告する制度です。

相続人と申告した後、登記官が職権で登記します。

職権登記に、登録免許税は課されません。

相続登記を申請する場合、登録免許税を納める必要があります。

価値が高い不動産である場合、高額な登録免許税を納めることになります。

相続人申告登記には登録免許税が課されないのは、メリットです。

メリット④手続がカンタン

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

相続人全員の合意がない場合、遺産分割協議が成立しません。

相続が発生してから長期間経過している場合、相続人が後に死亡していることがあります。

相続が発生した後に相続人が死亡した場合、死亡した相続人の相続人が引き継ぎます。

死亡した相続人と気やすく話し合いができても、死亡した相続人の相続人は関係が薄いことが多いでしょう。

相続が発生してから相当長期間経過している場合、複数の相続人が後に死亡していることがあります。

相続登記ができないまま相当長期間経過した場合、相続関係が複雑になっているでしょう。

準備する戸籍謄本だけでも、相当大量になります。

相続人申告登記をする場合も相続登記をする場合も、戸籍謄本を準備します。

相続登記をする場合、相続関係の全容が分かる戸籍謄本を準備しなければなりません。

相続人申告登記をする場合、申告する人が相続人であることが分かる戸籍謄本のみで差し支えありません。

戸籍謄本の準備は、相続手続の最初の難関です。

戸籍謄本を集めるのも読み解くのも、想像以上にタイヘンだからです。

相続人申告登記では、準備する戸籍謄本が少なく済みます。

手続がカンタンなのは、メリットです。

メリット⑤登録免許税が課されない

相続登記を申請する場合、登録免許税を納める必要があります。

登録免許税の税率は、1000分の4です。

対象となる不動産の固定資産評価額に税率をかけて計算します。

例えば、不動産の固定資産税評価額が1000万円の場合、4万円納めます。

不動産によっては、価値が高いことがあるでしょう。

価値が高い不動産を相続した場合、高額な登録免許税を納める必要があります。

相続人申告登記では、登録免許税が課されません。

登録免許税が課されないのは、メリットです。

4相続人申告登記のデメリット

デメリット①あらためて相続登記が必要

相続人申告登記をした場合、登記義務を果たしたと見なされます。

相続人申告登記をすると、ペナルティー10万円を回避することができます。

ペナルティーを回避できるだけで、相続登記がされていません。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

相続人全員の合意で遺産分割協議が成立したら、相続登記が必要です。

相続人申告登記をした後で、あらためて相続登記が必要になります。

ペナルティーを回避できるだけだから、2度手間と言えます。

相続人申告登記をした後であらためて相続登記が必要になるのは、デメリットです。

デメリット②相続人申告登記だけで売却ができない

相続人申告登記をしても、ペナルティー回避の効果しかありません。

相続人申告登記をしても、あらためて相続登記が必要になります。

相続人申告登記には、相続登記の効果はないからです。

相続が発生した後、不動産を売却したいことがあるでしょう。

不動産の売却をする場合、相続登記を省略できません。

相続登記をしないと、買主に登記を移転させることができないからです。

所有権移転登記ができないと、買主は困ります。

所有者として権利主張する場合、登記が条件となるからです。

相続登記をしないと、事実上売却はできないでしょう。

相続人申告登記だけで売却ができないのは、デメリットです。

デメリット③他の相続人にペナルティーのおそれ

一部の相続人が相続人申告登記をすることができます。

相続人全員の協力がなくても、相続人申告登記をすることができます。

相続人申告登記をすることでペナルティー回避できるのは、申告した人のみです。

相続人は複数いることが多いでしょう。

相続人申告登記でペナルティー回避をする場合、相続人全員が手続をする必要があります。

一部の相続人のみが相続人申告登記をした場合、他の相続人にペナルティーが課されるおそれがあります。

他の相続人にペナルティーが課されるおそれがあるのは、デメリットです。

デメリット④相続人代表者と見られて固定資産税

相続人申告登記をした場合、登記されます。

不動産の登記簿謄本は、手続し手数料を払えばだれでも取得することができます。

不動産を所有していると、固定資産税が課されます。

遺産分割協議中であっても、固定資産税は課されます。

遺産分割協議中の固定資産税は、相続人全員の連帯責任です。

市区町村は、原則として、相続人代表者に納税通知書を送ります。

相続人申告登記をした場合、市区町村から相続人代表者と見られるでしょう。

相続人代表者と見られて固定資産税納税通知書が送られるのは、デメリットです。

デメリット⑤あやしい不動産業者から営業

不動産の登記簿謄本は、手続し手数料を払えばだれでも取得することができます。

ときには不動産業者が取得することがあります。

相続人申告登記がされている場合、相続人間でトラブルがあることが想像されるでしょう。

不動産の共有持分を売ってほしいなどの営業を受けることがあります。

相続人申告登記をした場合、あやしい不動産業者のターゲットになるかもしれません。

あやしい不動産業者から営業を受けることになるのは、デメリットです。

5相続登記を司法書士に依頼するメリット

大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。

やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。

相続手続は、一生のうち何度も経験するものではありません。

だれにとっても不慣れで、手際よくできるものではありません。

相続手続で使われる言葉は、法律用語です。

一般の方にとって、日常で聞き慣れないものでしょう。

不動産は重要な財産であることも多いものです。

登記手続は一般の方から見ると些細なことと思えるようなことで、やり直しになります。

日常の仕事や家事のうえに、これらのことがあると、疲労困憊になってしまうことも多いでしょう。

司法書士などの専門家から見れば、トラブルのないスムーズな相続手続きであっても、多くの方はへとへとになってしまうものです。

相続手続きに疲れてイライラすると普段は温厚な人でも、トラブルを引き起こしかねません。

司法書士などの専門家はこのような方をサポートします。

相続手続でへとへとになったから先延ばしするより、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

« Older Entries