Author Archive

銀行の預貯金が少額でも相続手続

1口座の持ち主が死亡すると口座凍結

①口座凍結のタイミング

口座の持ち主が死亡したら、口座が凍結されます。

口座の凍結とは、口座の取引を停止することです。

・ATMや窓口での引出

・年金などの振込

・公共料金などの引落

上記は、口座の取引の例です。

口座が凍結されると、上記のような取引ができなくなります。

口座の持ち主が死亡後、ただちに凍結するわけではありません。

口座の持ち主が死亡したことを銀行などの金融機関が知ったときに、口座凍結します。

口座凍結までに、タイムラグがあります。

人が死亡したら、医師が死亡診断書を作成します。

医師や病院は、銀行などの金融機関に連絡しません。

医師や病院は、死亡した人がどの銀行に口座を持っているか知りません。

人が死亡したら、市区町村役場に死亡届を提出します。

市区町村役場は、銀行などの金融機関に連絡しません。

市区町村役場は、、死亡した人がどの銀行に口座を持っているか知りません。

人が死亡した事実は、個人情報です。

個人情報を外部に漏らしたら、責任を問われることになるでしょう。

医師や病院、市区町村役場から、銀行などの金融機関に漏れることは考えられません。

口座の持ち主が死亡したら、相続人が銀行に問い合わせをするでしょう。

相続財産の確認や口座の解約方法を確認するためです。

相続人が金融機関に問い合わせをしたときに、口座の持ち主の死亡を知ります。

口座の持ち主の死亡の事実を知ったときに、口座は凍結されます。

②死亡で口座凍結する理由

大切な家族が死亡したら、葬儀を行います。

病院や施設などの費用を清算する必要があります。

葬儀費用や施設病院の費用は、ある程度まとまった金額になることが多いでしょう。

被相続人の預貯金を引き出して、支払いたいと考えるかもしれません。

口座の持ち主が死亡したら、口座が凍結されます。

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

被相続人の預貯金は、相続人全員の共有財産です。

一部の相続人が勝手に引き出した場合、他の相続人とトラブルになるでしょう。

被相続人の預貯金が安易に引き出されると、金融機関は他の相続人から強い抗議を受けることになります。

金融機関が相続争いに巻き込まれるかもしれません。

被相続人の大切な預貯金を守れないとなったら、金融機関の信用は失墜するでしょう。

金融機関は信用失墜を避けるため、口座を凍結します。

③遺産分割協議をして口座解約

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

被相続人の預貯金は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方についての相続人全員による話し合いです。

話し合いによる合意ができたら、合意内容を文書に取りまとめます。

書面の記載内容を相続人全員に確認してもらって、問題がなければ記名し実印で押印してもらいます。

実印による押印であることを証明するために、印鑑証明書を添付します。

遺産分割協議書を提出すれば、口座解約をすることができます。

2少額の預貯金を放置してもペナルティーはない

①預金の仮払い制度利用で引き出しができる

口座の持ち主が死亡したら、口座が凍結されます。

口座凍結解除には、原則として、相続人全員の合意が必要です。

何十年も合意ができない場合、何十年も凍結されたままです。

何十年も経過したからと言って、ペナルティーが課されることはありません。

何十年も合意できなければ、手続できないのは当然だからです。

預金の仮払い制度を利用すれば、遺産分割協議前に引出しをすることができます。

預金の仮払いを受けるには、2つの方法があります。

銀行などの金融機関に手続をする方法と家庭裁判所に手続をする方法です。

どちらかというと、銀行などの金融機関に手続をする方法が簡単です。

家庭裁判所に手続をする方法は、前提として遺産分割調停の申立てが必要だからです。

銀行などの金融機関に手続をする場合、仮払い上限額の計算式は次のとおりです。

仮払いの上限額=死亡時の預金額×1/3×法定相続分

計算式で求められた上限額が150万円を超えた場合、150万円になります。

遺産分割協議前であっても、預金の仮払い制度を利用して引き出しができます。

②休眠口座になると手続がタイヘン

銀行の預貯金を放置しても、ペナルティーが課されることはありません。

口座の持ち主が死亡した後、長期間放置すると解約などの手続が難しくなることがあります。

最後の取引から10年経過した口座は、休眠口座になるからです。

休眠口座になるのは、相続が発生してからではありません。

口座の持ち主が生前に預貯金口座を使っていないことがあるからです。

取引のない口座であっても、管理に手間と時間がかかります。

一部の金融機関は、口座管理料を徴収しています。

休眠口座になると、預金保険機構に移管されます。

休眠口座になっても、解約することができます。

休眠口座になると、手続がタイヘンになります。

3ゆうちょ銀行の預貯金が少額なら簡易手続で引出しができる

①少額の目安は100万円未満

口座の預貯金が凍結された場合、手続をすれば凍結解除をしてもらえます。

原則として、相続人全員が遺産分割協議書に実印を押して印鑑証明書を提出します。

ゆうちょ銀行では、残高が少額と認められた場合、簡易手続で引出しすることができます。

簡易手続とは、代表相続人1名が相続手続請求書に記入して手続できる制度です。

口座の残高が少額と認められるのは、100万円以下のケースです。

複数の口座がある場合、合計額で判断します。

例えば、通常貯金と定額貯金を持っていることがあります。

複数の口座があるから、合計して100万円以下であれば簡易手続をすることができます。

②簡易手続の必要書類

ゆうちょ銀行の簡易手続で必要な書類は、次のとおりです。

(1)相続手続請求書

(2)被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本

(3)被相続人と代表相続人の関係性の分かる戸籍謄本

(4)被相続人のゆうちょ銀行口座の通帳や証書

(5)代表相続人の印鑑証明書

(6)代表相続人の実印

(7)代表相続人の本人確認書類

相続人全員の印鑑証明書は不要です。

③ゆうちょ銀行は日本中どこでも手続ができる

ゆうちょ銀行は、日本中に支店があります。

ゆうちょ銀行は日本中のどこの支店でも、相続手続をすることができます。

金融機関によっては、相続手続は口座を開設した支店のみに限定しています。

相続人が遠方に住んでいる場合、相続手続が負担になるでしょう。

中には、郵送手続を受け付けず支店窓口に出向く必要があることがあります。

相続人にとって遠方の支店である場合、大きな負担になるでしょう。

ゆうちょ銀行は日本中どこでも手続ができるから、とても便利です。

④窓口担当者は相続に詳しくない

ゆうちょ銀行は日本中のどこの支店でも、相続手続をすることができます。

相続手続は、専門的な手続です。

支店窓口は、相続手続の受付をしているに過ぎません。

実際の事務は、全国12か所の貯金事務センターが行っています。

窓口担当者は受付業務だけだから、詳しい手続は分からないことが多いでしょう。

受付してもらっても、貯金事務センターから不備を指摘されることがあります。

窓口担当者に確認して手続をしたのに、二度手間になることがあります。

窓口担当者は、相続に詳しいことはあまりありません。

⑤一部の金融機関も簡易手続

ゆうちょ銀行以外の金融機関は、原則として、残高が少額であっても、相続人全員の印鑑証明書が必要です。

金融機関によっては、ゆうちょ銀行同様に簡易手続をすることができます。

金融機関の独自ルールなので、少額がいくらなのか金融機関によって異なります。

一部の金融機関でも、簡易手続ができることがあります。

⑥他の相続人と情報共有でトラブル防止

ゆうちょ銀行などでは、相続手続の簡易手続をすることができます。

代表相続人がひとりで手続をすることができるから、他の相続人は解約の事実を知らないことがあります。

簡易手続ができると言っても、被相続人の預貯金は相続人全員の共有財産です。

他の相続人が何も知らないうちに、被相続人の預貯金を解約するのはおすすめできません。

代表相続人が独り占めをしているように見えるからです。

相続手続では、普段目にするより大きな金額が動きます。

自分が不利になっているのではないかと疑心暗鬼になりやすいでしょう。

簡易手続ができる金額だから、全体から見るとわずかな金額かもしれません。

相続人間のトラブルを防止するため、他の相続人に情報共有するのがおすすめです。

相続人から反発を受けると、全体の相続手続が進められなくなるおそれがあるからです。

簡易手続で預貯金を解約するときは、他の相続人と情報共有してトラブル防止するのがおすすめです。

4預貯金が少額で負債が高額のときは相続放棄

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄をする場合、家庭裁判所に対して相続放棄を希望する申立てをします。

預貯金が少額で目立った財産が見当たらないことがあるでしょう。

そのうえ負債が莫大にある場合、相続放棄をすることができます。

相続人になる人は、法律で決められています。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなくなります。

相続放棄が認められたら、相続財産は処分することはできません。

相続財産を処分したら、相続放棄をすることはできません。

わずかな預貯金であっても、相続財産を処分したら相続放棄が無効になります。

預貯金を引き出して保管するだけなら、単純承認にならないことが多いでしょう。

預貯金を引き出して自分の口座に入金したら、相続財産を処分したと判断されることか多くなるでしょう。

引き出した預貯金を自分のために使ったら、単純承認をしたと判断されます。

単純承認をしたら、相続放棄はできません。

わざわざ疑いの目を向けられるリスクを冒す必要はありません。

相続放棄をするのなら、相続財産に手を付けないのがおすすめです。

預貯金が少額で負債が高額の場合、相続放棄をすることができます。

5預貯金口座の相続手続を司法書士に依頼するメリット

口座を凍結されてしまったら、書類をそろえて手続きすれば解除してもらえます。

凍結解除に必要な書類は、銀行などの金融機関によってまちまちです。

手続の方法や手続にかかる期間も、まちまちです。

銀行内部で取扱が統一されていないことも、少なくありません。

窓口や電話で確認したことであっても、上席の方に通してもらえず、やり直しになることも多々あります。

口座凍結解除は、スムーズに手続きできないことが多いのが現状です。

日常生活に不可欠な銀行口座だからこそ、スムーズに手続したいと思う方が多いでしょう。

仕事や家事で忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続を丸ごとおまかせできます。

家族にお世話が必要な方がいて、お側を離れられない方からのご相談もお受けしております。

凍結口座をスムーズに解除したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

戸籍謄本の郵送請求で定額小為替

1戸籍謄本の郵送請求で定額小為替が必要になる

①戸籍謄本が必要になる理由

相続が発生したら、相続手続をします。

相続手続先から、たくさんの戸籍謄本を提出するように言われます。

相続手続先に提出した戸籍に不足があると、相続手続を進めることはできません。

多くの方にとって、相続人がだれなのかは当たり前のことと軽く考えがちです。

家族以外の第三者に対しては、相続人がだれなのか客観的に証明する必要があります。

必要な戸籍謄本をすべて揃えることで、相続人を客観的に証明することができます。

戸籍には、その人の身分関係がすべて記録されています。

結婚や離婚、子どもや養子の存在を家族には内緒にしている人もいます。

家族が知らない相続人が、戸籍には記録されているかもしれません。

②戸籍謄本は本籍地の市区町村役場へ請求

戸籍は、本籍地の市区町村役場が管理しています。

戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場に請求します。

被相続人の戸籍謄本を請求する場合、被相続人の本籍地の市区町村役場に請求しなければなりません。

相続手続をする場合、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を用意します。

出生から死亡まで同じ本籍地であれば、1か所の市区町村役場ですべての戸籍謄本を取得することができます。

出生から死亡まで同じ本籍地であることは、多くはありません。

多くの場合、複数の市区町村役場で取得することになります。

③戸籍謄本は郵送で請求することができる

戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場に請求します。

近隣の市区町村役場であれば出向いて請求することができるでしょう。

本籍地が遠方の場合、郵送で請求することができます。

市区町村役場によっては、郵送受付センターなどを設置していることがあります。

市区町村役場に確認してから、請求書を発送しましょう。

戸籍謄本や住民票を郵送請求する場合、郵送受付センターあてに送付します。

窓口がある市区町村役場に送付すると、余計な時間がかかってしまいます。

④発行手数料は定額小為替で納入する

市区町村役場の窓口に出向いて戸籍謄本を請求した場合、発行手数料は窓口で現金などで支払います。

戸籍謄本を郵送で請求する場合、定額小為替で納入することが一般的です。

定額小為替は、「ていがくこがわせ」と読みます。

現金で納入することができる市区町村役場であれば、現金封筒で現金を一緒に送ることができます。

現金は、普通郵便で送ることができません。

現金封筒を送る場合、書留料金が追加でかかります。

定額小為替は、普通郵便で送ることができます。

⑤定額小為替の受取人欄は空欄で

定額小為替を見ると、指定受取人おなまえ欄があります。

本来、受取人欄に受取人の名前を記入して送るものです。

戸籍謄本の請求のために定額小為替を送る場合、受取人欄を記入しないことが一般的です。

市区町村役場によっては、空欄のまま送るように指定されている場合があります。

あえて記載すると書き間違いをしてしまうおそれがあります。

購入した定額小為替をそのまま郵送すれば、問題はありません。

⑥定額小為替は多めに郵送する

相続手続をする場合、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄が必要になります。

戸籍謄本を請求する場合、戸籍が何通になるのか分からないのが通常です。

あらかじめ市区町村役場に問い合わせても、答えてはくれません。

不足しないように、多めに入れておくと安心です。

定額小為替が不足した場合、市区町村役場から連絡があります。

すぐに追加発送します。

不足分が到着するまで、戸籍謄本を発行してくれません。

⑦お釣りは原則定額小為替で返ってくる

定額小為替は、戸籍謄本の発行手数料に不足しないように多めに郵送します。

お釣りは、原則として、定額小為替で返してもらえます。

市区町村役場によっては、定額小為替でなく、郵便切手で返してくることがあります。

お釣りを郵便切手で返してくる市区町村役場であっても、発行手数料を郵便切手で納入することはできません。

⑧定額小為替は郵便局で換金できる

受け取った定額小為替は、郵便局の貯金窓口に持っていくと換金することができます。

換金するときに必要なものは、本人確認書類と認印です。

定額小為替は、発行日から5年経過すると換金できなくなります。

忘れないうちに、換金しておきましょう。

2定額小為替の買い方

①定額小為替は郵便局の貯金窓口で購入コンビニでは買えない

定額小為替は、郵便局の貯金窓口で購入することができます。

定額小為替振出請求書に必要事項を書いて、窓口に提出します。

貯金窓口は、郵便窓口と別になっていることが多いものです。

業務取扱時間も、郵便窓口とは異なることがあります。

登記簿謄本を取得するときは、収入印紙で手数料を納入します。

収入印紙は、郵便の郵便窓口で購入することができます。

郵便の郵便窓口以外にも、コンビニエンスストアや法務局などで購入することができます。

定額小為替は、郵便の郵便窓口ではなく貯金窓口で購入します。

定額小為替は、コンビニエンスストアや法務局などで購入できません。

定額小為替は、郵便局の貯金窓口で購入できます。

②定額小為替購入は現金のみ切手やクレジットカードで購入できない

定額小為替を購入するときは、現金のみの取り扱いです。

切手で定額小為替を購入することは、できません。

10万円を超えるときは、本人確認書類が必要になります。

郵便窓口では、クレジットカードなどで支払いをすることができます。

郵便局や取扱商品によっては、キャッシュレス決済を利用することができます。

貯金窓口は、クレジットカードやキャッシュレス決済などで支払いをすることはできません。

定額小為替は、貯金窓口での取り扱いです。

定額小為替は、クレジットカードやキャッシュレス決済で購入することはできません。

定額小為替購入は、現金のみです。

切手やクレジットカードで、購入できません。

③定額小為替の種類

定額小為替は、次の種類があります。

50円

100円

150円

200円

250円

300円

350円

400円

450円

500円

750円

1000円

必要な金額分を組み合わせて購入します。

④定額小為替の発行手数料は1枚200円消費税込

定額小為替を購入する場合、発行手数料は消費税込で1枚200円かかります。

1回200円ではなく、1枚200円です。

例えば、450円の定額小為替1枚を購入するために、200円の発行手数料がかかります。

50円と400円の定額小為替2枚を購入するために、400円の発行手数料がかかります。

⑤定額小為替の有効期限は6か月

定額小為替には、有効期限があります。

発行されてから、6か月以内です。

有効期限が過ぎてしまった場合、書き換えをすることができます。

書き換え手数料は、消費税込で1枚200円です。

書き換えは、時間がかかります。

書き換えをするより、換金してあらためて購入した方が手間がかかりません。

⑥土日祝日は定額小為替を購入できない

定額小為替は、郵便局の貯金窓口で購入することができます。

コンビニエンスストアなどで、定額小為替を購入することはできません。

郵便局が業務を行っていない日は、購入することはできません。

地域の中央郵便局などの大きな郵便局には、ゆうゆう窓口が設置されています。

ゆうゆう窓口では、夜間や土日祝日などでも郵便業務を行っています。

切手や収入印紙は、ゆうゆう窓口で購入することができます。

ゆうゆう窓口で行っているのは、郵便業務の一部のみです。

定額小為替は、貯金業務です。

ゆうゆう窓口の取り扱いの範囲外です。

ゆうゆう窓口で、定額小為替を購入することはできません。

定額小為替を購入するには、郵便局の業務時間に窓口に出向く必要があります。

土日祝日は、定額小為替を購入できません。

3定額小為替は評価証明書や住民票の郵送請求でも使える

相続手続をする場合、たくさんの書類を準備しなければなりません。

例えば、遺言書がないときの相続登記の必要書類は、次のとおりです。

(1)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

(2)相続人の現在戸籍

(3)被相続人の住民票の除票

(4)不動産を相続する人の住民票

(5)遺産分割協議書

(6)相続人全員の印鑑証明書

(7)固定資産税評価証明書

戸籍謄本以外にも、市区町村役場から住民票や固定資産税評価証明書を取得する必要があります。

住民票は、住民票を置いている市区町村役場に請求します。

固定資産税評価証明書は、不動産の所在地の市区町村役場や市税事務所へ請求します。

住民票や固定資産税評価証明書は、郵送で請求することができます。

住民票や固定資産税評価証明書を郵送請求する場合も、発行手数料がかかります。

戸籍謄本を請求する場合と同様に、定額小為替で納入します。

4遺言書があれば必要な戸籍謄本は少ない

被相続人が生前に遺言書を作成していることがあります。

遺言書で財産の分け方が決めてある場合、相続人全員の話し合いは必要ありません。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本は、相続人を確定するために必要になります。

相続人全員の話し合いが不要だから、相続人を確定する必要もありません。

遺言書がある場合、被相続人の戸籍謄本は死亡を証明する戸籍謄本だけで済みます。

遺言書に「相続人〇〇に相続させる」とある場合、相続人〇〇の現在戸籍は必要です。

相続人〇〇が遺言者より先に死亡した場合、「相続人〇〇に相続させる」条項は無効になるからです。

遺言書があれば、必要な戸籍謄本は少なく済みます。

遺言書を作成しておくことで、相続手続が格段にラクになります。

5相続人調査を司法書士に依頼するメリット

本籍地の変更や国による戸籍の作り直し(改製)で多くの方は、何通もの戸籍を渡り歩いています。

古い戸籍は現在と形式が違っていて読みにくかったり、手書きの達筆な崩し字で書いてあって分かりにくかったりしますから、慣れないと戸籍集めはタイヘンです。

本籍地を何度も変更している方や結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている方は、戸籍をたくさん渡り歩いています。

膨大な手間と時間がかかることが多くなります。

役所や法務局の手続では、通常、戸籍や住民票の期限は問われません。

銀行預金の解約など銀行の手続では、銀行独自で期限を設けている場合があります。

集めた戸籍や住民票を手続後、返却してくれる場合、返却してくれない場合があります。

期限があって、かつ、返却してくれるところから優先して手続するといいでしょう。

集めた戸籍や住民票を返却してくれないところをはじめに手続すると、集めた戸籍や住民票の集め直しになるからです。

段取りよく要領よく手続するにはちょっとしたコツがいります。

お仕事や家事でお忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続をおまかせできます。

家族にお世話が必要な方がいて、お側を離れられない方からのご相談もお受けしております。

集めてみたけど途中で挫折した方や全部集めたと思ったのに金融機関や役所からダメ出しされた方もいらっしゃいます。

このような場合、司法書士が目を通して不足分を取り寄せします。

相続人調査でお困りのことがあれば、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

平日の昼間に役所にお出かけになって準備するのは負担が大きいものです。

戸籍や住民票は郵便による取り寄せもできますが、書類の不備などによる問い合わせはやはり役所の業務時間中の対応が必要になりますから、やはり負担は軽いとは言えません。

このような戸籍や住民票の取り寄せも司法書士は代行します。

相続人調査でお困りの方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

NHK受信料の未払いを相続放棄

1NHK受信料の未払いを相続放棄

①相続放棄で未払いNHK受信料を相続しない

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

相続財産には、いろいろな種類の財産があるでしょう。

プラスの財産とマイナスの財産の両方が相続財産です。

被相続人がテレビを保有していれば、NHKと受信契約をしているでしょう。

被相続人がNHK受信料を払っていないことがあります。

未払いになっているNHK受信料は、相続財産です。

未払いになっているNHK受信料がある場合、相続人が相続します。

相続人は、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなくなります。

相続人でなくなるから、未払いNHK受信料を相続しません。

家庭裁判所で相続放棄をした場合、未払いNHK受信料を相続しません。

②未払NHK受信料だけ相続放棄はできない

相続財産には、いろいろな種類の財産があることが通常です

プラスの財産とマイナスの財産の両方が相続財産です。

相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなくなります。

相続人でなくなるから、すべての財産を相続しません。

マイナスの財産を相続しないしプラスの財産を相続しません。

相続放棄をしたら、未払NHK受信料だけでなく財産全部を放棄することになります。

未払NHK受信料だけ選択して、相続放棄することはできません。

③3か月以上経過してから未払いに気づいても相続放棄

相続放棄には、期限があります。

原則として、相続があったことを知ってから3か月以内です。

相続があったことを知ってから3か月以内の期間のことを熟慮期間と言います。

「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。

被相続人や被相続人の家族と疎遠であった場合、生活状況を詳しく知っていることは少ないでしょう。

被相続人や被相続人の家族と連絡を取り合っていても、財産状況はよく分からないでしょう。

相続が発生した後に遺産整理をしても主だった財産が見つからなかった場合、何もしないのが通常です。

相続が発生したことを知っても、NHK受信料の未払いを相続したことは知らないと言えます。

NHK受信料の未払いは、相続財産です。

相続財産を相続することを知ってから3か月以内であれば、相続放棄をすることができます。

相続があったことを知ってからとは、必ずしも、被相続人の死亡してからではありません。

被相続人が死亡してから3か月以上経過後に相続放棄の申立てをすることができます。

死亡してから3か月以上経過した場合、家庭裁判所に「相続があったことを知ってから」3か月以内であることをアピールする必要があります。

具体的には、上申書を作成して詳しい事情を説明します。

NHK受信料の納付について手紙を受け取ったことで、NHK受信料の未払いを知ることがあります。

この通知は、重要です。

NHK受信料の未払いを知ったことを裏付ける証拠となるからです。

家庭裁判所あての上申書にこの手紙を付けて、一緒に提出します。

相続が発生してから3か月以上経過してから未払いに気づいても、相続放棄をすることができます。

④未払いがあるか分からないから相続放棄

被相続人や被相続人の家族と疎遠であった場合、生活状況を詳しく知っていることは少ないでしょう。

被相続人や被相続人の家族と連絡を取り合っていても、財産状況はよく分からないでしょう。

被相続人に目立ったプラスの財産がない場合、相続するメリットを感じられないでしょう。

相続を単純承認した場合、被相続人のプラスの財産とマイナスの財産を相続します。

相続を単純承認した場合、プラスの財産はなくてもマイナスの財産を相続しなければなりません。

マイナスの財産があるのか分からない場合、安全のために相続放棄をすることができます。

相続放棄をする場合、財産調査をする義務はありません。

マイナスの財産があるのか分からない場合、分からないと書いて書類を提出することができます。

家庭裁判所は、被相続人の財産状況に興味はありません。

NHK受信料の未払いがあるか分からないから、相続放棄をすることができます。

2 NHK受信料の未払いを相続放棄するときの注意点

①NHK受信料の返還金を受け取ると相続放棄は無効

相続人は、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続を単純承認するか相続放棄をするか選択した後は、撤回することはできません。

撤回を認めると、相続手続が混乱するからです。

NHK契約者の死亡によって、NHK受信契約を解約することがあります。

NHK契約者が生前に受信料を年払いをしていた場合、NHK受信契約の解約で返還金が発生します。

NHK受信料の返還金は、相続財産です。

NHK受信料の返還金を受け取った場合、相続を単純承認したと見なされます。

単純承認をしたら、撤回をすることはできません。

家庭裁判所は、詳しい事情が分からずに相続放棄を認めてしまうかもしれません。

家庭裁判所が相続放棄を認めても、相続放棄は無効です。

NHK受信料の返還金を受け取った場合、相続放棄が無効になります。

②相続放棄で次順位相続人

相続が発生したら、一定の範囲の家族が相続人になります。

相続人になる人は、法律で決まっています。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなくなります。

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

子どもが相続放棄をした場合、子どもは相続人ではなくなります。

子ども全員が相続放棄をした場合、子ども全員は相続人ではなくなります。

子ども全員が相続人でなくなった場合、子どもがいない場合です。

被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。

親などの直系尊属が被相続人より先に死亡した場合、兄弟姉妹が相続人になります。

相続放棄をすると、次順位の人が相続人になります。

NHK受信料の未払いは、次順位の相続人が相続します。

次順位の相続人が相続を希望しない場合、次順位の相続人も相続放棄の手続が必要です。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、相続放棄の申立てをした人にだけ通知します。

家庭裁判所が自主的に次順位の相続人に連絡することはありません。

相続放棄をしたことを次順位相続人に連絡する義務はありませんが、連絡すると親切でしょう。

先順位の相続人がいる場合、NHK受信料の未払いは先順位の人が引き受けてくれると安心しているからです。

安心していたのにNHK受信料の未払いを払って欲しいといわれたら、びっくりするでしょう。

相続放棄をしたら後順位の相続人に伝えてあげるといいでしょう。

相続放棄が認められた場合、次順位の人が相続人になります。

③配偶者に日常家事債務の連帯責任

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、被相続人の財産は相続しません。

被相続人に莫大なマイナスの財産があっても、弁済する必要はありません。

公共料金に未払いがあっても、支払不要です。

被相続人の配偶者は、日常家事債務について連帯責任があります。

日常家事債務とは、夫婦の共同生活で必要となる債務のことです。

日常家事債務は、夫婦2人の連帯債務です。

日常家事債務は、夫婦2人のそれぞれの固有の義務です。

連帯債務は、債務者がそれぞれ独立して全額の債務を負担します。

債務者のひとりが債務を弁済した場合、他の債務者も債務の弁済を免れます。

NHK受信料の債務は、日常家事債務です。

NHK受信契約は、夫婦の共同生活で必要になるから契約しているでしょう。

被相続人の配偶者は契約者でなくても、NHK受信料の支払い義務があります。

日常家事債務は、夫婦2人の連帯債務だからです。

被相続人の配偶者は相続放棄をしても、NHK受信料の未払いを支払う必要があります。

被相続人の配偶者がNHK受信料の未払いを支払う場合、相続財産を使うことはできません。

被相続人の預貯金などは、相続財産です。

被相続人の預貯金からNHK受信料の未払いを支払う場合、相続放棄が無効になるからです。

被相続人の預貯金を使ってNHK受信料の未払いを支払うことは、単純承認と見なされます。

被相続人の配偶者がNHK受信料の未払いを支払う場合、固有の財産から支出する必要があります。

3相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する申立てです。

相続人らとの話合いで、プラスの財産を相続しませんと申し入れをすることではありません。

家庭裁判所で認められないと、マイナスの財産を引き継がなくて済むというメリットは受けられません。

相続放棄は、その相続でチャンスは実質的には1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできます。

高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます

一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。

相続放棄は、慎重に判断する必要があります。

いろいろな誤解から、利用をためらう人が多いのも事実です。

利用をためらっていると、相続放棄の期限3か月はあっという間です。

相続が発生すると、家族は親戚や知人へ連絡などで悲しみに浸る暇もないくらい忙しくなります。

3か月以内に必要書類を揃えて手続をするのは、想像以上にハードルが高いものです。

相続放棄を考えている方は、すみやかに司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

登記されていないことの証明書を郵送請求

1成年後見は登記される

①成年後見は本人をサポートする制度

高齢になると、認知症などになる人が増加します。

認知症になると、記憶があいまいになります。

物事のメリットデメリットを適切に判断することが難しくなります。

ひとりで判断することが心細くなったり不安になったりするでしょう。

成年後見は、物事のメリットデメリットを適切に判断することが難しくなった人をサポートする制度です。

自分が不利益になることに気づかないまま、契約などをするかもしれません。

自分に不必要であることが分からないまま、購入するかもしれません。

ひとりで判断することが不安になると、悪質な業者に付け込まれるかもしれません。

本人が被害を受けないように、成年後見人がサポートします。

成年後見人は、本人に代わって判断します。

本人の財産は、成年後見人が管理します。

本人の財産管理を任されるから、成年後見人には大きな権限があります。

成年後見は、本人をサポートする制度です。

②任意後見は公証人が登記嘱託

成年後見には、2種類あります。

任意後見と法定後見です。

任意後見とは、将来に備えてサポートを依頼する契約です。

サポートする人は、本人が自分で選ぶことができます。

任意後見契約の最大のメリットは、サポートする人を自分で選ぶことができる点でしょう。

重度の認知症になると、契約のメリットデメリットを充分に判断することができなくなります。

契約するためには、本人が契約のメリットデメリットを充分に判断する能力が必要です。

本人が元気なうちに将来に備えて、任意後見契約をします。

任意後見契約をしても、本人が元気なうちはサポートする必要がありません。

物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなった後に、任意後見契約の効力が発生します。

重要な契約だから、公正証書で契約をしなければなりません。

公正証書は、公証人に作ってもらう文書です。

単なる口約束や個人間の契約書では、効力がありません。

公正証書で任意後見契約を締結したら、契約の内容は登記されます。

公証人が自動的に登記を嘱託します。

③法定後見は裁判所書記官が登記嘱託

重度の認知症になると、物事のメリットデメリットを適切に判断することができなくなります。

物事のメリットデメリットを適切に判断できなくなった後で、法律行為が必要になることがあります。

例えば、認知症の人が相続人になる相続が発生することがあります。

認知症の人は、ひとりで遺産分割協議をすることはできません。

遺産分割協議をするためには、物事のメリットデメリットを適切に判断する能力が必要になるからです。

認知症の人を含めずに遺産分割協議をしても、無効です。

遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要になるからです。

法定後見では、家庭裁判所が認知症の人をサポートする人を選任します。

サポートする人を選任してもらうことを成年後見開始の申立てと言います。

家庭裁判所が成年後見開始の審判をします。

成年後見開始の審判が確定したら、審判の内容は登記されます。

家庭裁判所の書記官が自動的に登記を嘱託します。

④登記されていないことを証明してもらえる

任意後見制度を利用している場合、成年後見登記事項証明書で明らかにすることができます。

法定後見制度を利用している場合、成年後見登記事項証明書で明らかにすることができます。

任意後見も成年後見も、登記されているからです。

成年後見制度を利用していない人は、登記されていません。

登記されていない人は、登記されていないことを証明してもらうことができます。

登記されていないことの証明書は、成年後見制度を利用していないことの証明書です。

2登記されていないことの証明書を郵送請求

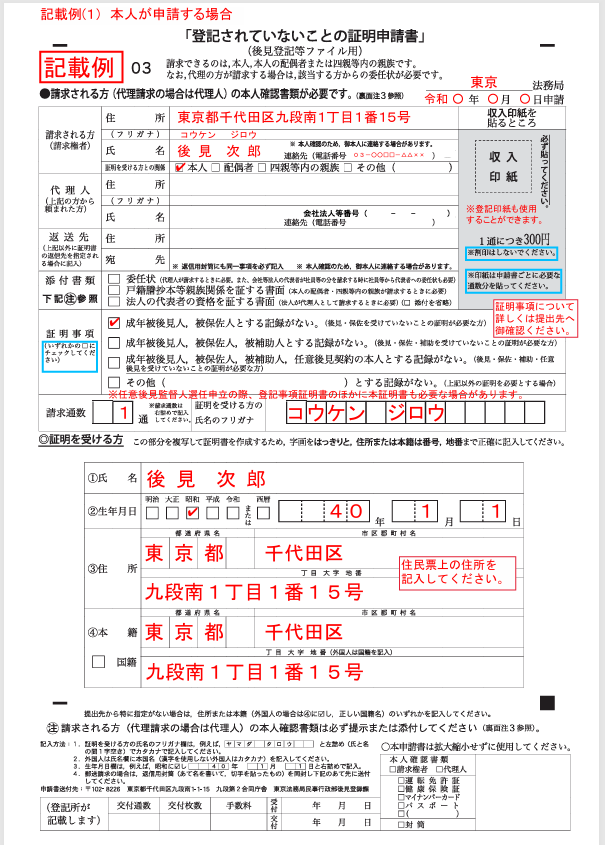

①登記されていないことの証明申請書はダウンロードできる

登記されていないことの証明書を取得する場合、登記されていないことの証明申請書を提出します。

登記されていないことの証明申請書は、法務局のホームページからダウンロードすることができます。

A4縦長の紙に印刷して、使うことができます。

登記されていないことの証明申請書は、勝手に拡大縮小することはできません。

拡大縮小した申請書は、やり直しになります。

②請求できる人と添付書類

自分や家族が成年後見を利用しているか利用していないか、他の人に知られたくないでしょう。

登記されていないことの証明書を請求できる人は、制限されています。

請求できる人と添付書類は、次のとおりです。

(1)本人が請求

・本人確認書類

マイナンバーカードの表、運転免許証の表裏のコピーなどを提出します。

本人確認書類として住民票などを提出する場合、市区町村役場で発行された書類をそのまま提出します。

(2)4親等内の親族が請求

・本人確認書類

・戸籍謄本

請求人が4親等内の親族であることが分かる戸籍謄本を提出します。

提出する戸籍謄本が現在戸籍である場合、発行から3か月以内の期限があります。

現在戸籍ではなく除籍謄本や原戸籍謄本の場合、有効期限はありません。

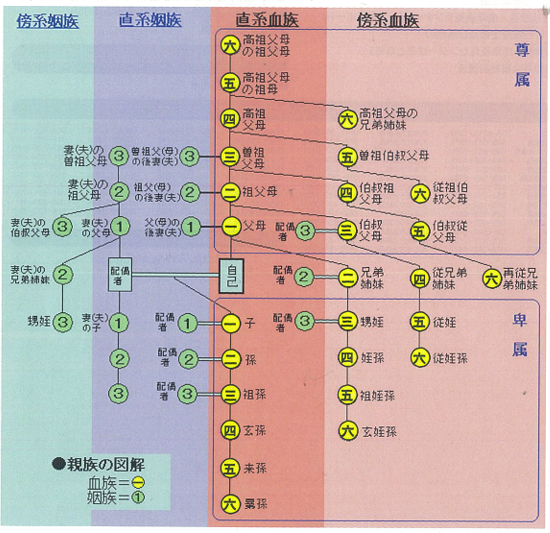

4親等内の親族とは、4親等内の血族と3親等内の姻族です。

本人確認書類は、親族の書類が必要です。

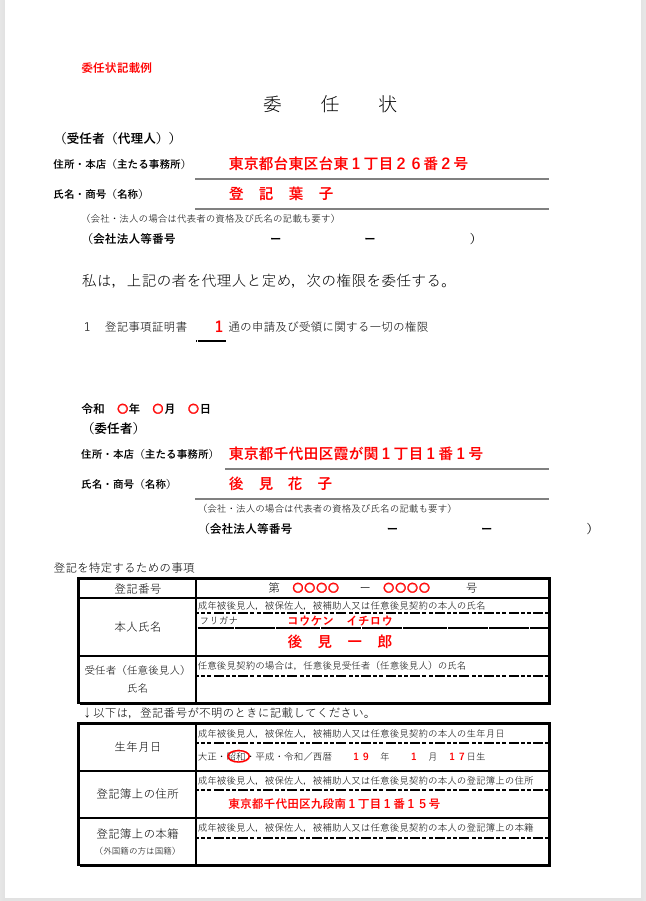

(3)本人や4親族の代理人が請求

・委任状

・本人確認書類

本人や4親等内の親族が代理人を立てて、登記されていないことの証明書を請求することができます。

代理人に委任したことが分かる委任状が必要です。

委任状は、法務局のホームページからダウンロードすることができます。

本人確認書類は、代理人の書類が必要です。

③登記されていないことの証明申請書と委任状は押印不要

登記されていないことの証明申請書と委任状の記載例は、先に示したとおりです。

登記されていないことの証明申請書と委任状は、どちらも押印不要です。

委任する人も代理人も、押印不要です。

④発行手数料300円は収入印紙で納入

登記されていないことの証明書を取得するためには、発行手数料を納入する必要があります。

発行手数料は、証明書1通につき300円です。

登記されていないことの証明申請書に、収入印紙300円分を貼り付けて納入します。

貼り付けるだけで、消印は押しません。

登記されていないことの証明申請書を受け付けた後、法務局の人が消印を押すからです。

収入印紙は、次のところで購入することができます。

(1)郵便局郵便窓口

(2)法務局印紙売りさばき窓口

(3)コンビニエンスストア

大きな郵便局や法務局であれば、300円の額面の収入印紙を購入することができるでしょう。

小さな郵便局やコンビニエンスストアなどでは、品切れしていることが多いものです。

200円と100円など、複数の収入印紙を貼り付けて納入することができます。

⑤郵送請求は東京法務局後見登録課のみ

登記されていないことの証明書は、郵送で請求することができます。

郵送請求は、東京法務局のみの受付です。

郵送請求するときの請求先は、次のとおりです。

郵送先

〒102-8226

東京都千代田区九段南1-1-15

九段第2合同庁舎

東京法務局 民事行政部

後見登録課 あて

⑥必要書類は原本還付してもらえる

本人確認書類として、住民票を提出することができます。

4親等内の親族が請求する場合、4親等内の親族であることが分かる戸籍謄本を提出する必要があります。

住民票や戸籍謄本は、市区町村役場で発行されたものをそのまま提出します。

添付書類は、何もしなければ原本還付されません。

添付書類の原本還付を希望する場合、添付書類と添付書類のコピーを一緒に提出します。

コピーに「原本に相違ありません」と記載して、申請人が記名し押印をします。

法務局で内容に間違いがないか確認して、問題がなければ原本還付してくれます。

⑦返信用封筒を一緒に送る

登記されていないことの証明書を郵送請求する場合、郵送で送り返してもらえます。

郵送請求するときに、返信用の封筒と切手を一緒に送ります。

普通郵便であっても、差し支えありません。

できれば、レターパックなど記録される郵便が安心です。

3登記されていないことの証明書を郵送請求するときの注意点

①東京法務局以外は郵送請求を受け付けてもらえない

登記されていないことの証明書の郵送請求ができるのは、東京法務局のみです。

窓口請求ができるのなら、各地の法務局本局で請求することができます。

例えば、愛知県内には、14か所の法務局があります。

登記されていないことの証明書の発行請求ができるのは、名古屋市中区三の丸の名古屋法務局本局だけです。

名古屋市内であっても、熱田出張所や名東出張所で発行請求をすることはできません。

本人や請求人の住所・本籍による制限はありません。

名古屋法務局は、窓口請求のみの対応です。

名古屋法務局に郵送請求をしても、受け付けてもらえません。

郵送請求を受け付けるのは、東京法務局のみだからです。

東京法務局以外は、郵送請求を受け付けてもらえません。

②登記されていないことの証明申請書はそのまま複写される

登記されていないことの証明申請書の下半分に、証明を受ける方欄があります。

証明を受ける方欄は、証明書にそのまま複写されます。

点画がはっきりとした楷書で書くことをおすすめします。

流麗な字で書くと、証明書の字が分からないと言われてしまう可能性があるからです。

氏名の字は、普段は略字を書いているかもしれません。

省略することなく、戸籍や住民票の字をそのまま書くことをおすすめします。

住所や本籍も同様に、戸籍や住民票の表現をそのまま記載します。

「番地」「番」などを省略することはおすすめできません。

③郵送請求は時間がかかる

登記されていないことの証明書を郵送請求する場合、1週間程度時間がかかります。

東京法務局に請求が殺到している場合、2週間以上かかることがあります。

急ぐのであれば、窓口請求がおすすめです。

窓口請求なら、即日交付してもらえるからです。

④平成12年3月31日以前は身分証明書で証明

成年後見制度は、平成12年4月1日にスタートしました。

平成12年3月31日以前、禁治産者、準禁治産者で、戸籍に記録されていました。

平成12年3月31日以前の期間について証明してもらいたい場合、登記されていないことの証明書では証明してもらうことができません。

禁治産者、準禁治産者は戸籍に記録されていたから、市区町村役場で証明してもらうことができます。

禁治産者、準禁治産者でないことは、身分証明書(身元証明書)で証明してもらいます。

資格の登録や許認可申請において、成年被後見人ではないことを証明するため登記されていないことの証明書を提出します。

禁治産者、準禁治産者でないことを証明するため身分証明書(身元証明書) を提出します。

登記されていないことの証明書と身分証明書(身元証明書)の両方が必要になります。

4オンライン請求には電子証明書が必要

登記されていないことの証明書は、窓口請求や郵送請求の他にオンラインで請求することができます。

オンラインで請求することができるものの、おすすめできる方法ではありません。

登記されていないことの証明申請には、電子署名をする必要があるからです。

電子証明書を取得するのに、手間と時間がかかります。

電子証明書は、氏名と住所の情報が確認できるものに限られています。

基本型証明書や司法書士電子証明書は、住所の確認ができないため使うことができません。

5成年後見開始の申立てを司法書士に依頼するメリット

認知症や精神障害や知的障害などで、判断能力が低下すると、物事の良しあしが適切に判断することができなくなります。

記憶があいまいになる人もいるでしょう。

ひとりで判断することが不安になったり心細くなったりしてしまう人をサポートする制度が成年後見の制度です。

本人自身も不安になりますし、家族も不安になります。

身のまわりの不自由を補うために、身近な家族がお世話をすることが多くなるでしょう。

成年後見の申立ては家庭裁判所へ手続が必要です。

身のまわりのお世話をしている家族が本人の判断能力の低下に気づくことが多いです。

たくさんの書類を用意して、煩雑な手続をするのは負担が大きいでしょう。

司法書士は、裁判所に提出する書類作成もサポートしております。

成年後見開始の申立てが必要なのに忙しくて手続をすすめられない方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

戸籍謄本に子どもの記載がない

1戸籍謄本に子どもの記載がない

①戸籍の改製で作り直しがされる

戸籍は、その人の身分事項が記録される帳簿です。

本籍地の市区町村役場に備えられています。

戸籍の様式や編成基準は、法律で決められています。

法律が改正されると、新しい様式や編成基準に合わせて戸籍が作り直されます。

戸籍の改製とは、法律の改正で戸籍が作り直されることです。

戸籍の改製で、作り直しがされます。

②転籍で戸籍は作り直しがされる

戸籍の筆頭者及び配偶者は、本籍地を変更することができます。

転籍とは、本籍地を変更することです。

同じ市区町村内で本籍地を変更する場合、戸籍は作り直しがされません。

転籍先が現在の本籍地の市区町村と異なる場合、戸籍は作り直しがされます。

別の市区町村に転籍した場合、戸籍は作り直しがされます。

③作り直しで書き写されない項目がある

戸籍の改製があるとき、戸籍が作り直しがされます。

別の市区町村に転籍した場合、戸籍は作り直しがされます。

戸籍が作り直される場合、すべての項目が書き写されるわけではありません。

新しい戸籍に書き写される項目と書き写されない項目があります。

新しい戸籍に書き写される項目は、戸籍法施行規則第39条第1項に定められています。

新しい戸籍に書き写される項目は、次のとおりです。

(1)出生に関する事項

(2)嫡出でない子について、認知に関する事項

(3)養子について、現に養親子関係の継続するその養子縁組に関する事項

(4)夫婦について、現に婚姻関係の継続するその婚姻に関する事項及び配偶者の国籍に関する事項

(5)現に未成年者である者についての親権又は未成年者の後見に関する事項

(6)推定相続人の廃除に関する事項でその取消しのないもの

(7)日本の国籍の選択の宣言又は外国の国籍の喪失に関する事項

(8)名の変更に関する事項

(9)性別の取扱いの変更に関する事項

戸籍が作り直されるとき、新しい戸籍に書き写されない項目があります。

④除籍された子どもは書き写されない

戸籍は、その人の身分事項が記録される帳簿です。

子どもが戸籍を抜けた場合、生きていれば新たな戸籍に身分事項が記録されているはずです。

除籍とは、戸籍を抜けることです。

子どもが戸籍を抜けた後、改製や転籍をすることがあります。

改製や転籍で新たな戸籍が作られた場合、除籍された子どもは書き写されません。

改製後や転籍後の戸籍謄本に、子どもは記載されません。

改製後や転籍後の戸籍謄本だけを見ると、除籍された子どもに気づけないでしょう。

除籍された子どもは、新しい戸籍に書き写されません。

⑤父の戸籍に認知事項が書き写されない

戸籍が作り直されるとき、新しい戸籍に書き写されない項目があります。

書き写される項目は、先に説明したとおりです。

認知とは、婚姻関係にないカップルの間に生まれた子どもについて自分の子どもと認めることです。

認知をして、自分の子どもだと認めるのは一般的には父親です。

通常、母は出産の事実によって母親であることが確認できるからです。

市区町村役場に認知届を提出すると、父の戸籍と子どもの戸籍の両方に記載されます。

認知をした後、改製や転籍をすることがあります。

改製や転籍で新たな戸籍が作られた場合、父の戸籍に認知事項は書き写されません。

改製や転籍で新たな戸籍が作られた場合、子どもの戸籍に認知事項は書き写されます。

新しい戸籍に書き写される項目は、嫡出でない子について、認知に関する事項と決められているからです。

書き写すのは、嫡出でない「子」についてだけです。

嫡出でない「子の親」については、対象外です。

戸籍法施行規則第39条第1項に定められていないから、父の戸籍に認知事項は書き写されません。

改製後や転籍後の父の戸籍謄本に、認知事項は記載されません。

改製後や転籍後の戸籍謄本だけを見ると、認知された子どもに気づけないでしょう。

認知事項は、父の新しい戸籍に書き写されません。

2除籍されても相続人

①婚姻した子どもは相続人

子どもが法律上の婚姻をした場合、新しく夫婦の戸籍が作られます。

親の戸籍から除籍されて、夫婦の戸籍に入ります。

夫婦の戸籍が作られても、親子関係には何も影響はありません。

結婚しても、親子は親子です。

結婚しても、兄弟姉妹は兄弟姉妹です。

結婚で除籍されても、相続人になります。

②養子縁組をしても普通養子なら相続人

養子には、2種類あります。

特別養子と普通養子です。

養子縁組とは、血縁関係による親子関係の他に、法律上の親子関係を作る制度です。

子どものいない夫婦が養子縁組をする、配偶者の連れ子と養子縁組するといったことは日常的に聞くことあります。

一般的に、単に「養子」と言ったら、普通養子を指していることがほとんどです。

普通養子では、養子縁組をする当事者の合意が重視されます。

当事者が合意をして、市区町村役場に届出をするだけで手続ができます。

特別養子は、子どもの福祉が重視されます。

子どもの福祉のために家庭裁判所が慎重に判断して決定します。

養子は、原則として、養親の戸籍に入ります。

現在の戸籍から除籍されて、養親の戸籍に移ります。

普通養子による養子縁組をした場合、実親との親子関係は継続します。

養親の戸籍に移っても、親子関係には何も影響はありません。

普通養子による養子縁組をしても、親子は親子です。

普通養子による養子縁組をしても、兄弟姉妹は兄弟姉妹です。

普通養子による養子縁組で除籍されても、相続人になります。

養親が戸籍の筆頭者や筆頭者の配偶者でないことがあります。

戸籍の筆頭者や筆頭者の配偶者でない人が養親になる養子縁組をする場合、新しい戸籍が作られます。

養子は、新しい戸籍に入ります。

養子が養親の現在の戸籍に入る場合と養親の新しい戸籍に入る場合があります。

市区町村役場にある帳簿の作り方が違うだけに過ぎません。

養子になる人が婚姻中の場合、養親の戸籍に入ることはありません。

婚姻中の人は、夫婦の戸籍に入っているからです。

戸籍の身分事項に養子縁組をしたことが記録されます。

婚姻中の人が養子になる場合、もともと別の戸籍にいます。

もともと別の戸籍にいても、養子は子どもです。

養子縁組とは、血縁関係による親子関係の他に、法律上の親子関係を作る制度だからです。

実親にとっても子どもで、養親にとっても子どもです。

実親の相続人になるし、養親の相続人になります。

養親の戸籍に移っても、もともと別の戸籍にいても、相続人になります。

③分籍した子どもは相続人

多くの場合、親と未婚の子どもは同じ戸籍に入っています。

分籍とは、届出人を筆頭者とする新しい戸籍を作る手続です。

分籍は、戸籍の筆頭者と筆頭者の配偶者以外の18歳以上の人がすることができます。

分籍をすると、親の戸籍から除籍されて新しい戸籍が作られます。

親の戸籍から抜けて、新しい戸籍が作られるだけです。

市区町村役場にある帳簿が新しくなったに過ぎません。

親子関係には、何も影響がありません。

分籍をしても、親子は親子です。

分籍をしても、兄弟姉妹は兄弟姉妹です。

分籍で除籍されても、相続人になります。

④離婚後も子どもは相続人

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

被相続人に離婚歴があることがあります。

離婚の際に、子どもは元配偶者に引き取られることがあります。

元配偶者が引き取った子どもは、被相続人の子どもです。

被相続人が離婚をしても、親子関係には何も影響はありません。

元配偶者が引き取っても、親子関係がなくなることはありません。

被相続人が離婚したとき、子どもが未成年であることがあります。

元配偶者が引き取った子どもの親権は、元配偶者が持つことがあります。

どちらが親権を持っても、親子関係には何も影響はありません。

元配偶者が親権を持っても、親子関係がなくなることはありません。

被相続人が離婚をした場合、元配偶者は除籍されます。

何もしなければ、子どもの戸籍はそのままです。

子どもを引き取った元配偶者が自分と同じ氏を名乗ってほしいと思うことがあります。

子どもの氏は、家庭裁判所の許可を得て変更することができます。

家庭裁判所で氏の変更が認められた後、子どもを自分と同じ戸籍に入れておきたいと思うでしょう。

市区町村役場に入籍届を提出することで、子どもを自分と同じ戸籍に入れておくことができます。

被相続人の元配偶者が子どもを引き取った場合、子どもは元配偶者の戸籍に入っていることが多いでしょう。

戸籍は、単なる帳簿に過ぎません。

被相続人が離婚をしても、親子は親子です。

被相続人が離婚をしても、兄弟姉妹は兄弟姉妹です。

被相続人の離婚で戸籍から除籍されても、相続人になります。

3相続手続で戸籍謄本が必要になる

①相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は、次のとおりです。

(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

②被相続人に出生~死亡の連続した戸籍謄本が必要

戸籍の改製があるとき、戸籍が作り直しがされます。

別の市区町村に転籍した場合、戸籍は作り直しがされます。

戸籍が作り直される場合、すべての項目が書き写されるわけではありません。

死亡時の戸籍謄本だけ見ると、除籍された子どもや認知された子どもを見落としてしまうでしょう。

戸籍を抜けても、被相続人の子どもは相続人になります。

相続人の確認のため、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要になります。

③委任状なしで子どもの戸籍謄本を取得できる

相続人調査をする場合、被相続人の戸籍謄本の他に相続人全員の戸籍謄本を準備する必要があります。

相続が発生した時点で、相続人が生きていることを証明するためです。

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

子どもの戸籍謄本が必要になります。

委任状なしで戸籍謄本を取得できる人は、次の人です。

(1)同一戸籍の人

(2)配偶者

(3)直系尊属

(4)直系卑属

戸籍が別になっても、委任状なしで子どもの戸籍謄本を取得することができます。

④広域交付で子どもの戸籍謄本を取得できる

戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場に請求するのが原則です。

戸籍謄本の広域交付とは、本籍地以外の近隣の市区町村役場で戸籍謄本を取得できる制度です。

委任状なしで戸籍謄本を取得できる人は、戸籍謄本の広域交付を利用することができます。

戸籍謄本の広域交付は、窓口請求のみの対応です。

代理人による請求や郵送請求は、対象外です。

戸籍が別になっても、広域交付で子どもの戸籍謄本を取得することができます。

4相続人調査を司法書士に依頼するメリット

本籍地の変更や国による戸籍の作り直し(改製)で多くの方は、何通もの戸籍を渡り歩いています。

古い戸籍は現在と形式が違っていて読みにくいものです。

手書きの達筆な崩し字で書いてあると、分かりにくいでしょう。

慣れないと戸籍集めはタイヘンです。

本籍地を何度も変更している方や結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている方は、戸籍をたくさん渡り歩いているので、膨大な手間と時間がかかることが多くなります。

戸籍には被相続人の結婚や離婚、子どもや養子の存在といった身分関係がすべて記録されています。

家族の方が知らない相続人が明らかになることもあります。

相続人を確定させるために戸籍を集めるだけでも、知識のない一般の人にはタイヘンな作業です。

家族の方が知らない相続人が明らかになると、精神的な負担はさらに大きいものになります。

相続手続のうち、専門家に任せられるものは任せてしまうといいでしょう。

家族の事務負担を軽減することができます。

戸籍謄本や住民票の取り寄せも司法書士は代行します。

相続人調査でお困りの方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

相続人・受遺者が先に死亡したときの遺言書

1遺言書は元気なときに作成する

①重度の認知症になると遺言書は作成できない

15歳以上の人は、遺言書を作成することができます。

遺言書を作成するには、遺言能力が必要だからです。

遺言能力とは、遺言書の内容を理解しメリットデメリットを充分に判断する能力です。

遺言書は、判断能力がしっかりしているうちだけ作成することができます。

認知症になると、物事のメリットデメリットを充分に判断することが難しくなります。

初期の認知症で、簡単な内容の遺言書であれば作成できるかもしれません。

重度の認知症になると、物事のメリットデメリットを判断することができなくなるでしょう。

物事のメリットデメリットを判断することができない状態で、遺言書を作成することはできません。

遺言書のつもりで書いても、無効です。

②高齢で遺言書を作成すると相続人間のトラブルを招く可能性

高齢化社会になって、多くの人は長寿になりました。

高齢になると、認知症を発症することがあるでしょう。

80歳後半になると、2人に1人は認知症になっているというデータもあります。

遺言書は、高齢になってから作成するイメージがあるかもしれません。

高齢になってから遺言書を作成するのは、おすすめできません。

重度の認知症になると、遺言書を作成することができなくなるからです。

遺言書を作成する場合、財産の分け方について書くでしょう。

一部の相続人にとって、期待どおりの分け方ではないことがあります。

期待した財産を受け取れないと、がっかりします。

遺言者が認知症になっていて、判断能力がなかったからと考えるでしょう。

期待した財産を受け取れない相続人は、遺言書の無効を訴えるでしょう。

遺言書の無効を争うとき、相続人間で大きなトラブルになります。

遺言書は、元気なときに作成します。

だれから見ても認知症の疑いがないくらい、元気なときに作成するのがおすすめです。

高齢で遺言書を作成すると、相続人間のトラブルを招く可能性があります。

2相続人・受遺者が先に死亡したときの遺言書

①遺言者が死亡したときに遺言書は効力発生

遺言書は、元気なときに作成するのがおすすめです。

遺言者が死亡するまで、遺言書には効力がありません。

遺言者が死亡したときに、遺言書に効力が発生します。

遺言書を作成してから遺言者が死亡するまで、長期間経過することが多いでしょう。

長期間経過しても、遺言書が無効になることはありません。

遺言書に、有効期限はありません。

遺言書に効力が発生するのは、遺言者が死亡したときだからです。

②先に死亡した相続人は相続できない

相続人になる人は、法律で決められています。

相続人になる人は、相続が発生したときに生きている人のみです。

先に死亡した人は、相続人になることはできません。

「相続人〇〇〇〇に財産〇〇を相続させる」

上記のような遺言書を作成しても、遺言者が生きている間は効力がありません。

上記のような遺言書を作成しても、遺言者が生きている間は何の権利もありません。

遺言書に効力が発生するのは、遺言者が死亡したときだからです。

相続が発生したら財産を引き継ぐことができると予想しているでしょう。

遺言者が生きている間は、期待権すらありません。

遺言者が死亡するまで、遺言書に効力が発生しないからです。

先に死亡した人は、相続人になることはできません。

先に死亡した相続人は、財産を引き継ぐことはできません。

相続人が先に死亡した場合、遺言は無効になります。

遺言書に効力が発生したときに、相続人は生きている必要があるからです。

先に死亡した相続人は、相続できません。

③先に死亡した受遺者は遺贈を受けることができない

被相続人は、生前に自分の財産を自由に処分することができます。

遺言書を作成して、自分の死後にだれに引き継ぐのか自由に決めることができます。

遺贈とは、遺言書を作成して相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。

遺贈によって財産を引き継ぐ人を受遺者と言います。

相続人は、相続することができるし遺贈を受けることができます。

遺贈を受けることができるのは、、相続が発生したときに生きている人のみです。

先に死亡した人は、受遺者になることはできません。

「〇〇〇〇に財産〇〇を遺贈する」

上記のような遺言書を作成しても、遺言者が生きている間は効力がありません。

上記のような遺言書を作成しても、遺言者が生きている間は何の権利もありません。

遺言書に効力が発生するのは、遺言者が死亡したときだからです。

先に死亡した人は、受遺者になることはできません。

先に死亡した受遺者は、財産を引き継ぐことはできません。

受遺者が先に死亡した場合、遺言は無効になります。

遺言書に効力が発生したときに、受遺者は生きている必要があるからです。

先に死亡した受遺者は、遺贈を受けることができません。

④遺言書の内容は代襲相続できない

相続人になる人は、法律で決められています。

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

相続が発生した時点で、子どもが先に死亡していることがあります。

相続人になるはずだった子どもが先に死亡した場合、子どもの子どもが相続人になります。

子どもの子どもが相続人になることを代襲相続と言います。

相続人が先に死亡した場合、遺言は無効になります。

受遺者が先に死亡した場合、遺言は無効になります。

相続人・受遺者が先に死亡した場合、代襲相続をすることはできません。

遺言書によって財産を受け取る権利は、本人限りだからです。

遺言書の内容は、代襲相続ができません。

⑤受け取る人がいない財産は相続財産

相続人が先に死亡した場合、遺言は無効になります。

受遺者が先に死亡した場合、遺言は無効になります。

相続人・受遺者が先に死亡した場合、代襲相続をすることはできません。

相続人・受遺者が受け取るはずだった財産は、受け取る人がいなくなります。

遺言書で受け取る人の指定がない財産は、相続財産になります。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。

相続人になるはずだった人が先に死亡した場合、死亡した相続人の子どもは代襲相続ができます。

死亡した相続人の子どもは代襲相続人として、遺産分割協議に参加します。

死亡した相続人の子どもが代襲相続人であっても、優先権はありません。

遺言は無効になっているからです。

相続人全員の合意が得られれば、その財産を相続することができます。

⑥遺言書自体は有効

遺言者より相続人・受遺者が先に死亡したとき、遺言は無効になります。

無効になるのは、遺言者より先に死亡した相続人・受遺者にかかる部分のみです。

遺言全体が無効になるのではありません。

遺言書自体は、有効です。

遺言者より先に死亡した相続人・受遺者にかかる部分以外は、有効です。

3相続人・受遺者が先に死亡したときの対処方法

①遺言書は何度でも書き直しができる

遺言書は、遺言者の意思を示すものです。

遺言書を作成してから、遺言者が死亡するまでに長期間あるのが通常です。

長期間経過するうちに、財産状況が変わることがあるでしょう。

長期間経過するうちに、相続人や受遺者が先に死亡することがあるでしょう。

遺言者自身が考えを変えることがあります。

遺言書を作成した後に、書き直しをすることができます。

書き直しをするにあたって、相続人や受遺者の同意は不要です。

遺言によって財産を取得することが予想できるとしても、遺言者の生前は期待権すらないからです。

遺言書の書き直しをしないと約束していても、無効の約束です。

遺言書の書き直しをしないと約束していても、遺言書の書き直しをすることができます。

遺言書は、何度でも書き直しができます。

②死亡したときに備えて予備的遺言

相続人が先に死亡した場合、遺言は無効になります。

受遺者が先に死亡した場合、遺言は無効になります。

遺言書を作成する場合、財産を引き継ぐ人は遺言者より長生きすることを想定しているでしょう。

遺言者より若い世代の人であっても、先に死亡する可能性は否定できません。

相続人・受遺者が先に死亡した場合、相続人・受遺者の子どもなどに引き継ぐ希望があることがあります。

財産を引き継ぐ人が先に死亡したときに備えて、二次的に承継先を決めておくことができます。

二次的に承継先を決めておくことで、遺言者が別段の意思表示をしたと言えます。

遺言者が別段の意思表示をした場合、遺言者の意思に従います。

予備的遺言は、遺言者の別段の意思表示です。

予備的遺言について、さらに予備的遺言をすることもできます。

予備的遺言をすると、遺言が複雑になりがちです。

司法書士などの専門家のサポートを受けて遺言書を作成するのがおすすめです。

③家族信託を利用する

家族信託とは、自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持つ仕組みです。

本人と信頼できる家族で、家族信託契約を締結します。

家族信託契約において、さまざまなことを決めておくことができます。

例えば、信託する期間や信託が終了したときに残った財産を引き継ぐ人を決めておくことができます。

家族信託で残った財産を引き継ぐ人を帰属権利者と言います。

信託終了時に財産を引き継ぐ人が先に死亡していることがあるでしょう。

先に死亡したときに備えて、予備的帰属権利者を決めておくことができます。

家族信託を上手に利用すると、家族のトラブルを減らすことができます。

4受遺者が後に死亡したときは遺贈は有効

①受遺者が死亡しても名義変更ができる

遺言者が死亡した後に相次いで受遺者が死亡することがあります。

遺贈された財産の名義変更をする前に受遺者が死亡しても、遺贈は有効です。

受遺者が死亡しても、財産の名義変更をすることができます。

例えば、遺贈された財産が不動産である場合、死亡した受遺者名義に変更することができます。

受遺者が生前に不動産の所有者であったことを公示する必要があるからです。

遺言執行者と受遺者の相続人が協力して、所有権移転登記をします。

②受遺者の相続人は遺贈の放棄ができる

遺贈とは、遺言書で相続人や相続人以外の人に財産を引き継いでもらうことです。

遺言書は、遺言者がひとりで作ります。

遺言書は、相続人などの関与なしで作ることができます。

遺言で遺贈や相続のことを定める場合、遺言者が受け取る人の意見を聞かずに、一方的に決めることができます。

遺言に書いてあるからとは言っても、受け取ると相続人に気兼ねすることがあります。

相続人とトラブルになりたくないから、ご辞退したい場合もあるでしょう。

遺贈は、放棄することができます。

受遺者が相次いで死亡した場合、遺贈の放棄をする権利は相続人に相続されます。

受遺者の相続人は、遺贈を放棄することができます。

5遺言書作成と遺言執行を司法書士に依頼するメリット

遺言書は、遺言者の意思を示すものです。

遺言書の書き方ルールは民法という法律で、細かく決められています。

自分が死んだ後のことは考えたくないという気持ちから、先延ばししがちです。

いろいろ言い訳を考えてしまうかもしれません。

不動産は、分けにくい財産の代表例です。

目立った財産がないから、家族がもめ事を起こすことはないという言い訳はよく聞きます。

相続財産は自宅不動産だけの場合、目立った財産がない場合と言えるでしょう。

分けにくい不動産だけの場合、家族がトラブルになりやすいケースです。

家族がトラブルに巻き込まれることを望む人はいないでしょう。

死んだ後のことを考えるのは不愉快などと言えるのは、判断力がしっかりしている証拠です。

まず、遺言書を書くことをおすすめします。

トラブルにならない場合でも、遺言書があると相続手続は格段にラクになります。

状況が変われば、遺言書は何度でも書き直すことができます。

家族を幸せにするために遺言書を作ると考えましょう。

遺言書の書き直しのご相談もお受けしています。

家族の喜ぶ顔のためにやるべきことはやったと安心される方はどなたも晴れやかなお顔です。

家族の幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

法定相続情報一覧図は手書きで作成できる

1法定相続情報一覧図は便利

相続が発生したら、相続人は相続手続をします。

相続手続先は、市区町村役場や金融機関などたくさんあるでしょう。

相続手続では、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要になります。

相続手続のたびに、たくさんの戸籍謄本の束を提出します。

たくさんの戸籍謄本を持ち歩くと、汚してしまったり紛失したりする心配があります。

相続手続先にとっても、たくさんの戸籍謄本の束を解読しなければなりません。

たくさんの相続手続先で、一々手間のかかる事務をすることになります。

法定相続情報一覧図は、被相続人を中心にして相続人の関係を取りまとめた書類です。

家系図のように取りまとめると、どのような続柄の人なのか一目で分かります。

家系図とたくさんの戸籍謄本の束を法務局に提出して、登記官に点検してもらうことができます。

登記官は内容に問題がなかったら、認証文を付けて交付してくれます。

これが法定相続情報証明制度です。

地模様が入った紙に認証文を付けて印刷してしてくれる証明書を法定相続情報一覧図と言います。

多くの場合、家系図のように取りまとめます。

相続人をずらっと書き並べても、差し支えありません。

相続人を書き並べる形式の法定相続情報一覧図は、税務申告などで使うことはできません。

作成前によく確認するといいでしょう。

2家系図を手書きで作成できる

①家系図は法務局で作ってくれない

法定相続情報証明制度では、家系図とたくさんの戸籍謄本の束を法務局に提出して点検してもらうことができます。

家系図と戸籍謄本等の点検をお願いすることを法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出といいます。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をした場合、法務局は点検するだけです。

法務局で家系図を作ってくれるわけではありません。

②ミスがあると家系図は作り直しになる

家系図と戸籍謄本等の点検を点検して、問題がなければ法定相続情報一覧図が交付されます。

提出する家系図は、手書きで作成しても差し支えありません。

作成する場合、ボールペンなど容易に消えない筆記具を使う必要があります。

鉛筆で作成したまま、提出することはできません。

はっきりとした楷書で、書きましょう。

達筆な崩し字で書いた場合、書き直しになるおそれがあります。

書き直しにならなかったとしても、相続手続先の人が読めないかもしれません。

せっかく法定相続情報一覧図を作成しても、相続手続を進められなくなるおそれがあります。

登記官が点検して問題が見つかった場合、作り直しになります。

指摘事項だけを二重線などで訂正することはできません。

法定相続情報一覧図を提出した場合、たくさんの戸籍謄本の束を提出したのと同じ効果があります。

法定相続情報一覧図は、法務局の認証文が入った証明書だからです。

作り直しになった場合、全部を書き直す必要があります。

家系図を手書きで作成することはできますが、あまりおすすめできません。

③家系図の書き方ルールは厳格

法定相続情報一覧図は、法務局が認証文を入れて発行する証明書です。

法定相続情報一覧図は、書き方が厳格に決まっています。

必要な事項が書いてなかったり、余計なことが書いてあると書き直しになります。

被相続人の本籍や相続人の住所は、書いてもおくことができます。

相続登記など相続手続において、相続人の住所が求められることも多いものです。

住所を書いておく方が便利でしょう。

住所を記載する場合は、添付する住民票などの資料の記載どおり一字一句間違いなく書く必要があります。

〇〇県の表記を勝手に追加したり〇〇県の表記を勝手に省略したりすると、書き直しになります。

大字や番地などの記載を省略するだけでも、書き直しになります。

戸籍謄本や住民票の記載と異なる略字を書いた場合、書き直しになります。

「子」は受理されますが、「実子」は書き直しになります。

戸籍謄本には「実子」という表現がされないからです。

非嫡出子であって戸籍の記載が「男」「女」の場合、「子」は受理されます。

「長男」「長女」などの記載は、書き直しになります。

登記官が点検して問題が見つかれば、書き直しをする必要があります。

家系図を手書きで作成した場合、書き直しが大変になります。

3法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書は手書きで作成できる

①法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書はダウンロードできる

家系図と戸籍謄本等の点検をお願いする場合、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書を提出します。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書は、法務局のホームページからダウンロードすることができます。

ダウンロードした様式を印刷して、手書きで作成することができます。

②複数の人が申出人になることができる

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができるのは、相続人とその代理人です。

遺言執行者は、遺言執行の一環として法定相続情報一覧図の保管及び申出の申出人になることができます。

相続人が複数いる場合、複数の相続人が共同で申出人になることができます。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書は、申出人氏名などを連記します。

後日、法定相続情報一覧図が追加で必要になるかもしれません。

法定相続情報一覧図は、再交付をしてもらうことができます。

再交付をしてもらえるのは、最初の申出で申出人になった人だけです。

複数の人が共同で保管及び交付の申出をした場合、各自で再交付の申出をすることができます。

③法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書は押印不要

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書は、記名だけで差し支えありません。

申出人の押印は、不要です。

従来どおり、押印して提出しても受け付けてもらえます。

4委任状を手書きで作成できる

①申出人は代理人に委任できる

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、申出人が自分で手続することができます。

申出人は代理人を立てて、依頼することができます。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の委任を受けることができる人は、限られています。

親族のほか、司法書士などの専門家です。

親族にあたる人は、次のとおりです。

(1)6親等内の血族

(2)配偶者

(3)3親等内の姻族

専門家は、次の資格のある人です。

(1)弁護士

(2)司法書士

(3)土地家屋調査士

(4)税理士

(5)社会保険労務士

(6)弁理士

(7)海事代理士

(8)行政書士

複数の申出人がいる場合、一部の申出人が代理人を立てて手続を依頼することができます。

相続手続を司法書士などの専門家に依頼する場合、一緒に依頼することができます。

相続登記がある場合、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出を一緒に手続をすることができます。

相続登記と法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、司法書士に依頼することができます。

②委任状で依頼内容を証明する

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、代理人に依頼することができます。

代理人になる人に委任状を渡して、依頼内容を証明します。

委任状は、手書きで作成することができます。

委任状に書く内容は、次のとおりです。

(1)代理人の住所と氏名

(2)希望する法定相続情報一覧図の写しの交付通数

(3)被相続人の最後の住所(又は本籍)、氏名、死亡年月日

(4)委任日

(5)申出人の住所と氏名

委任状の内容が適切に記載されていない場合、適切な委任を受けていないと判断されるでしょう。

委任状の内容は本人が委任した内容だから、補正が認められないことが多いものです。

適切な委任を受けていないと判断された場合、いったん取下げてやり直しになります。

③委任状は押印不要

委任状は、記名だけで差し支えありません。

申出人の押印は、不要です。

従来どおり、押印して提出しても受け付けてもらえます。

5法定相続情報一覧図の再交付の申出書を手書きで作成できる

①法定相続情報一覧図の再交付は最初の申出人だけ申出ができる

最初の申出をするときには、判明していなかった財産が見つかることがあります。

相続手続が追加で必要になります。

相続手続先によっては、独自ルールで法定相続情報一覧図の有効期限を決めています。

期限が切れてしまった場合、法定相続情報一覧図の再交付を受けることができます。

法定相続情報一覧図の再交付の申出書は、法務局のホームページからダウンロードすることができます。

ダウンロードした様式を印刷して、手書きで作成することができます。

法定相続情報一覧図の再交付の申出書は、最初の申出をしたときの申出人だけ提出できます。

相続人であっても最初の申出で申出人になっていない人は、再交付の申出をすることはできません。

②最初の申出人から委任状

最初の申出のとき、申出人になっていない人は法定相続情報一覧図の再交付の申出書を提出することができません。

最初の申出で申出人になった人に依頼して、手続してもらう必要があります。

親族であれば、申出人の代理人になることができます。

最初の申出で申出人になった人から委任状を出してもらうことで、手続をすることができます。

最初の申出人から委任状を出してもらうとき、委任状は手書きで作成することができます。

委任状は、記名するだけで押印は不要です。

従来どおり、押印しても差し支えありません。

6法定相続情報一覧図の作成を司法書士に依頼するメリット

法定相続情報一覧図は、後に登記官が認証文を付して交付されるので、書き方が厳格に決まっています。

法定相続情報一覧図と似たものに、相続関係説明図があります。

相続関係説明図は、登記官が点検をするものではなく、単なる事情説明の書類に過ぎません。

比較的自由に、書くことができます。

これらの違いを理解して、ポイントを押さえて書くことが重要です。

相続手続が少ない場合など、法定相続情報一覧図を作るまでもないこともあるでしょう。

銀行口座をたくさん持っているなど、相続手続をする手続先が多い場合は、法定相続情報一覧図は大変便利です。

仕事や家事で忙しい方は、手続をすべてお任せいただけます。

すみやかな手続を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

子どもがいない夫婦の相続人は配偶者のみではない

1子どもがいない夫婦の相続人は配偶者のみではない

①相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は、次のとおりです。

(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

②事実婚・内縁の配偶者に相続権はない

配偶者は、必ず相続人になります。

相続人になる配偶者は、法律上の配偶者のみです。

事実婚・内縁の配偶者は、相続人になれません。

何年一緒にいても、事実婚・内縁の配偶者は相続人になれません。

被相続人に莫大な借金があっても、事実婚・内縁の配偶者が借金を引き継いでしまうことはありません。

莫大な借金を心配して、相続放棄をする必要はありません。

事実婚・内縁の配偶者は相続人でないから、土地などの不動産を相続することもできません。

離婚して法律上の配偶者でなくなった元配偶者も相続人になれません。

法律上の配偶者でなくなった元配偶者が、離婚後、内縁の配偶者であっても、相続人になれません。

事実婚・内縁の配偶者に、相続権はありません。

③前婚の子どもは相続人になる

被相続人に離婚歴があることがあります。

離婚した元配偶者は、相続人になりません。

離婚した元配偶者との間に、子どもがいることがあります。

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

被相続人が離婚しても、子どもは相続人になります。

離婚して元配偶者が子どもを引き取っても、子どもは子どもだからです。

子どもが未成年である場合、元配偶者が親権を持つことがあります。

だれが親権者であっても、子どもは子どもです。

子どものために養育費を払っていることも払っていないこともあるでしょう。

養育費を払っていても払っていなくても、子どもは子どもです。

養育費を受け取っていても受け取っていなくても、子どもは子どもです。

子どもは、相続人になります。

離婚した後に元配偶者が再婚することがあります。

元配偶者の再婚相手と子どもが養子縁組をすることがあります。

子どもとの縁が切れた気持ちになるかもしれません。

普通養子による養子縁組をした場合、実親との親子関係は継続します。

普通養子による養子縁組であれば、子どもは子どものままです。

子どもは、相続人になります。

④疎遠になっても相続人になる

相続人になる人は、法律で決まっています。

さまざまな家族の事情から、被相続人や被相続人の家族と連絡を取り合っていないことがあります。

家族の事情とは無関係に、相続人になる人は法律で決められています。

疎遠になっても、相続人になります。

長期間連絡を取り合っていない場合、連絡先をだれも知らないことがあります。

だれも連絡先を知らなくても、相続人は相続人です。

行方不明の人も、相続人になります。

⑤半血兄弟が相続人になる

被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。

兄弟姉妹と言うと、父母が同じ兄弟姉妹だけを想像しがちです。

兄弟姉妹には、異父兄弟と異母兄弟が含まれます。

異父兄弟と異母兄弟をまとめて、半血兄弟と言います。

異父兄弟や異母兄弟と関係がいいことは、あまりないでしょう。

被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、半血兄弟も相続人になります。

⑥相続人は配偶者のみは珍しい

相続が発生したら、配偶者や子どもが相続人になることはよく知られています。

子どもがいない夫婦の場合、配偶者のみが相続人になると誤解しているかもしれません。

配偶者以外に相続人はいないと言いながら、実際は疎遠な兄弟姉妹がいることがあります。

半血兄弟がいる場合、被相続人自身も半血兄弟の存在を知らないかもしれません。

被相続人が知らなくても、相続人は相続人です。

実際のところ相続人は配偶者のみは、珍しいケースです。

2子どもがいない夫婦の相続人と相続分・遺留分

①配偶者と子どもが相続人

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

配偶者と子どもが相続人になる場合、法定相続分は次のとおりです。

・配偶者の法定相続分 2分の1

・子どもの法定相続分 2分の1

子どもが複数いる場合、2分の1の相続分を平等に分け合います。

配偶者と子どもには、遺留分が認められます。

遺留分とは、相続人に認められる最低限の権利です。

被相続人に近い関係の相続人に認められます。

配偶者と子どもが相続人になる場合、遺留分は次のとおりです。

・配偶者の遺留分 4分の1

・子どもの遺留分 4分の1

子どもが複数いる場合、4分の1の遺留分を平等に分け合います。

②配偶者と親などの直系尊属が相続人

被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。

配偶者と親などの直系尊属が相続人になる場合、法定相続分は次のとおりです。

・配偶者の法定相続分 3分の2

・親などの直系尊属の法定相続分 3分の1

親などの直系尊属が複数いる場合、3分の1の相続分を平等に分け合います。

配偶者と親などの直系尊属には、遺留分が認められます。

配偶者と親などの直系尊属が相続人になる場合、遺留分は次のとおりです。

・配偶者の遺留分 3分の1

・親などの直系尊属の遺留分 6分の1

親などの直系尊属が複数いる場合、6分の1の遺留分を平等に分け合います。

③配偶者と兄弟姉妹が相続人

被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。

配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合、法定相続分は次のとおりです。

・配偶者の法定相続分 4分の3

・兄弟姉妹の法定相続分 4分の1

兄弟姉妹が複数いる場合、4分の1の相続分を平等に分け合います。

配偶者と兄弟姉妹には、遺留分が認められません。

配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合、遺留分は次のとおりです。

・配偶者の遺留分 2分の1

・兄弟姉妹の遺留分 なし

④配偶者と全血兄弟と半血兄弟が相続人

兄弟姉妹が相続人になる場合、全血兄弟だけでなく半血兄弟も相続人になります。

全血兄弟とは、父母が同じ兄弟姉妹です。

全血兄弟と半血兄弟の法定相続分は、同じではありません。

嫡出子と非嫡出子の法定相続分は、同じになりました。

半血兄弟の法定相続分は、半分のままです。

配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合、法定相続分は先に説明したとおりです。

兄弟姉妹が複数いる場合、平等に分け合います。

例えば、全血兄弟1人と半血兄弟1人がいる場合、4分の1の相続分を次のように分け合います。

全血兄弟の法定相続分 6分の1

半血兄弟の法定相続分 12分の1

兄弟姉妹には、遺留分は認められません。

3配偶者に全財産を相続させる遺言書

①遺言書を作成して遺産分割の方法を指定

子どもがいない夫婦であっても、残された配偶者のみが相続人になるのは珍しいケースです。

多くの場合、残された配偶者と被相続人の親族が相続人になります。

被相続人の親族と残された配偶者の関係が良くないことがあります。

長年疎遠になっていても、相続手続では協力してもらう必要があります。

被相続人が遺言書を作成して、相続財産の分け方を指定することができます。

遺言書で遺産分割の方法を指定した場合、遺言書のとおりに分けることができます。

疎遠な相続人と話し合いをする必要はありません。

関係が良くない親族がいる場合、残された配偶者の精神的負担は大きいでしょう。

遺言書のとおりに分けることができるから、残された配偶者はラクができます。

遺言書を作成して、遺産分割の方法を指定することができます。

②遺言執行者を指名して相続手続をおまかせ

遺言書を作成するだけでは、意味がありません。

遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。

遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。

遺言書の中で、遺言執行者を指名することができます。

相続を何度も経験する人は、あまりいません。

だれにとっても初めてで、不慣れなものです。

相続手続は、想像以上に手間と時間がかかります。

遺言執行者がいる場合、手間と時間がかかる相続手続をおまかせできます。

遺言執行者にわずらわしい相続手続をおまかせできるから、残された配偶者には心強いでしょう。

遺言執行者が遺言書の内容を実現してくれるから、遺言者にとっても心強いでしょう。

遺言執行者を指名して、相続続をおまかせすることができます。

③兄弟姉妹に遺留分はない

遺言書を作成して、遺産分割の方法を指定することができます。

疎遠になった兄弟姉妹に財産を引き継ぐより、協力して財産を築いた配偶者に引き継いでもらいたいでしょう。

兄弟姉妹に、遺留分はありません。

どのような財産配分にしても、兄弟姉妹は文句を言うことはできません。

例えば、全財産を配偶者に相続させる遺言書を作成しても、兄弟姉妹は遺留分を請求することはできません。

相続が発生したときに、兄弟姉妹が先に死亡していることがあります。

相続人になるはずだった兄弟姉妹が先に死亡した場合、兄弟姉妹の子どもが相続人になります。

兄弟姉妹の子どもは、甥姪です。

甥姪が代襲相続人になる場合、甥姪に遺留分はありません。

甥姪が代襲相続人になっても、甥姪は遺留分を請求することはできません。

兄弟姉妹にも甥姪にも、遺留分はありません。

④配偶者居住権を遺贈して住む場所を確保

遺言書を作成する場合、相続人に遺留分に配慮することは重要です。

遺留分を侵害する遺言書がある場合、相続人間でトラブルになるおそれがあるからです。

子どもや親などの直系尊属が相続人になる場合、遺留分が認められます。

相続財産の大部分が自宅などの不動産である場合、遺産分割が難しくなるでしょう。

残された配偶者に住む場所を確保させたいと思って、自宅を相続させるかもしれません。

不動産の価値が高い場合、遺留分を侵害することになるからです。

配偶者に住む場所を確保させたい場合、配偶者居住権を遺贈する方法があります。

不動産の所有権を相続させるより、配偶者居住権の経済的価値は低いでしょう。

配偶者居住権を遺贈して、住む場所を確保することができます。

⑤夫婦一緒に遺言書作成なら予備的遺言

子どもがいない夫婦が相続対策をする場合、夫婦一緒にするといいでしょう。

遺言書を作成する場合、夫婦一緒に作成します。

子どもがいない夫婦が遺言書を作成する場合、相手に全財産を相続させる内容であることがほとんどです。

夫婦が相手に全財産を相続させる遺言書を作成した場合、残された配偶者の遺言書は無駄になります。

相続が発生したときに、遺言書は効力が発生するからです。

残された配偶者が死亡したとき、残された配偶者の遺言書に効力は発生します。

残された配偶者の遺言書は、先に死亡した配偶者に全財産を相続させる内容でしょう。

先に死亡した配偶者に、相続させることはできません。

財産を受け取る人が先に死亡した場合、遺言は無効になるからです。

夫婦が遺言書を作成する場合、どちらが先に死亡するか分かりません。

財産を受け取る人が先に死亡したときに備えて、予備的遺言をするのがおすすめです。

先に死亡したときに備えて、財産を受け取る人を指定しておく方法です。

夫婦一緒に遺言書作成なら予備的遺言がおすすめです。

4遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書は、遺言者の意思を示すものです。

自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。

実は、民法に遺言書を作ることができるのは15歳以上と定められています。

死期が迫ってから、書くものではありません。

遺言書はいつか書くものではなく、すぐに書くものです。

遺言書は遺言者の意思を示すことで、家族をトラブルから守るものです。

子どものいない夫婦の場合、遺言書の威力は大きいものです。

遺言書があることで、残された配偶者が守られます。

お互いを思いやり幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

相続財産は時効取得ができない

1取得時効には要件がある

相続登記をしないまま、先延ばしをしている例はたくさんあります。

相続手続は済んでいると思い込んだまま、放置して持ち主が死亡することもあります。

自分のものだと信じて使い続けた自宅なのに、登記を調べてみたら、祖父の名義のままだったという話も多々聞くことです。

他人のものでも自分のものと信じてずっと使い続ければ、自分のものになるはずと思う人も多いでしょう。

時効取得が認められた場合、他人のものでも自分のものになります。

自分のものだと信じて使い続けた自宅だから、時効取得できると考えるかもしれません。

時効取得するためには、要件があります。

要件を満たせば、時効取得することができます。

2時効取得するための要件

①所有の意思がある

単に、自分のために使っている、自分のために持っているだけでは不足です。

所有する意思をもって使っている、持っている必要があります。

借りているものを使っていても、所有する意思は認められません。

長期間借り続けていても、時効取得することはできません。

所有の意思は、使っている人が心の中で思っていることで決まるものではありません。

使うことの原因になった理由や持っている事情によって、外形的に客観的に決まります。

通常、売買の買主は所有する意思を持っています。

泥棒にも、所有の意思があります。

外形的に客観的に、自分のために使っている、自分のために持っているからです。

買ったものがだれのものでも、時効取得ができる可能性があります。

泥棒が盗んだものでも、時効取得ができる可能性があります。

他にも相続人がいることを知りながら使い続けている場合、所有の意思は認められません。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産を使い続けている場合、他の相続人のために管理していると考えられるからです。

他の相続人のために管理していても、所有の意思は認められません。

②公然かつ平穏

公然とは、こっそり使っていたり、隠し持っている場合でないという意味です。

平穏とは、暴行や脅迫によって、持っていたり、使っている場合ではないという意味です。

使っている場合や持っている場合、公然かつ平穏であると推定されます。

③他人の物

法律には、わざわざ「他人の物」と明示してあります。

他人の物と言っていますが、自分のものも含めて考えます。

他人の物でも、時効取得できます。

自分のものを時効取得できるのは、なおさらのことです。

時効制度は長い間、続いてきた平穏な事実を権利として認めようという制度です。

自分のものであっても、長い間に自分のものであるという証拠がなくなることがあります。

だれが所有者なのか分からないと、トラブルになることがあるでしょう。

長い間、平穏に使い続けた事実を権利として認めることで、救済しようとするものだからです。

④善意無過失

善意とは、自分のものと信じていたという意味です。

無過失とは、自分のものと信じていたことについて、落ち度がなかったという意味です。

自分のものと信じており、自分のものと信じることについて落ち度がない場合、10年で時効取得ができます。

自分のものと信じており、自分のものと信じることについて落ち度がないのは、最初の時点で判断します。

最初の時点で、自分のものと信じており、自分のものと信じることについて落ち度がなければ、10年で時効取得ができます。

途中で、自分のものでないのかもと疑うような事実を知ってしまっても、10年で時効取得ができます。

最初の時点で、他人のものと知っていたり、自分のものと信じることに落ち度がある場合でも、20年で時効取得ができます。

⑤時効を援用すること

時効が完成したら、所有者に「時効取得しました」と主張する必要があります。

3相続財産は時効取得ができない

①相続財産は相続人全員の共有財産

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。

相続人全員の合意がまとまるまで、相続人全員の共有財産です。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

②相続財産に所有の意思は認められない

時効取得の要件をすべて満たしたら、時効取得をすることができます。

重要なポイントは、所有の意思があることです。

相続が発生した後、相続財産は相続人全員の共有財産です。

相続財産である実家に、一部の相続人が住み続けていることがあります。

相続財産である実家は、相続人全員の共有財産です。

相続人全員の財産を、使っているに過ぎません。

借りているものを使っているのと同様に、所有の意思は認められません。

使うことの原因になった理由や持っている事情によって、外形的に客観的に決まります。

所有の意思は、使っている人が心の中で思っていることで決まるものではありません。

相続財産は、客観的に外形的に相続人全員の共有財産です。

相続財産を使い続けても、所有の意思が認められません。

③所有の意思が認められないと時効取得はできない

時効取得の制度は、長い間、平穏に使い続けた事実を権利として認める制度です。

客観的に外形的に、所有の意思をもって使い続けることが重要です。

代々伝わる実家だからなどの理由は、所有の意思と無関係です。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続人全員の共有財産を使い続けても、所有の意思は認めれません。

所有の意思が認められないと、時効取得はできません。

④遺産分割協議が成立した後は所有の意思がある

相続財産の分け方は、相続人全員で合意で決める必要があります。

合意をせず実家を使い続けただけで、時効取得はできません。

父に相続が発生して登記簿を確認したところ、祖父の名義のままということがあります。

父が実家を使い続けただけで、時効取得をすることはできません。

祖父の相続のとき、相続人が遺産分割協議をしたでしょう。

遺産分割協議に基づいて、相続手続をしているでしょう。

すべての相続財産について手続をしているのに、実家だけ相続登記を忘れてしまうことがあります。

父が相続することについて、祖父の相続人全員が合意をしていたでしょう。

多くの場合、実家などの不動産は家族にとって重要な財産です。

祖父の相続人全員が合意をしなかったと考えるのは、不自然でしょう。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

相続人全員の合意があれば、口頭の合意でも有効です。

遺産分割協議が成立した後は、相続した人の財産です。

所有する意思をもって使っていると認められます。

長期間所有の意思をもって使っている場合、時効取得をすることができます。

4時効取得しても登記手続は必要

①~⑤の要件を満たして、時効取得したら所有権を得ることができます。

不動産を時効取得した場合、所有権の移転登記が必要になります。

所有権を時効取得しても、自動で登記されることはありません。

法務局は、時効取得したことが分からないからです。

時効取得による所有権移転登記を申請する場合、登記名義人と時効取得した所有者が協力して申請する必要があります。

登記名義人が死亡している場合、登記名義人の相続人全員の協力が必要です。

時効取得されて不動産の所有権を失う元所有者や元所有者の相続人が登記手続に協力してくれることは、まず考えられません。

登記手続に協力が得られない場合、裁判所に訴えを起こすことになります。

裁判所から、所有権移転登記手続をせよという判決を出してもらう必要があります。

所有権移転登記をせよという判決があれば、時効取得した所有者が単独で登記申請をすることができます。

5時効取得の登記はすみやかに

要件を満たせば、時効取得をすることができます。

時効取得で所有権を失う元所有者は、登記申請に協力してくれないことがほとんどです。

協力してくれないからと言って、登記申請をせずに先延ばしをすることはおすすめできません。

せっかく時効取得した権利を失ってしまうかもしれないからです。

時効取得をした後、所有権移転登記をしない間の登記名義人は、元所有者です。

登記名義があるから、元所有者は不動産を売買などで譲渡することができます。

元所有者から不動産を譲り受けた人は、すぐに所有権移転登記をするでしょう。

権利主張をするためには、登記が必要です。

時効取得したから自分のものだと主張するためには、登記をしておく必要があります。

登記申請は、時効取得する人と不動産を譲り受けた人の競争です。

登記申請は、早い者勝ちだからです。

不動産を譲り受けた人が先に登記をしたら、時効取得した人は権利主張をすることができません。

不動産は、譲り受けた人のものになります。

時効取得をしたら、すみやかに登記手続をすることが重要です。

6相続登記を司法書士に依頼するメリット

相続が発生すると、相続人は悲しむ暇もなく相続手続に追われます。

不動産を相続した場合、すぐに売却したいといった事情がなければ先延ばししがちです。

先延ばししているうちに、相続登記を忘れてしまいます。

相続登記したものと思い込んでしまうことが多くなります。

実際のところ、何代も前の名義のまま放置されている例はよく見かけます。

何十年も住み続けた自宅なのに、自分のものでないを知るとショックを受けます。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。

何十年も住み続けたから、自分のものだと主張したくなるでしょう。

何十年も住み続けた自宅であっても、相続人全員の合意は欠かせません。

長い間経過していると、相続人が死亡することがあります。

相続人の相続人と話し合いが必要になるかもしれません。

関係が薄い相続人かいると、疎遠になっているでしょう。

疎遠な相続人がいると、分け方の合意は難しくなりがちです。

時効取得を持ち出してくること自体、トラブルは始まっています。

日常会話の中で、時効という言葉は軽く使われがちです。

法律上の時効は、考えるよりハードルが高く、認められるのが難しいものです。

きちんと相続登記をしておけば、家族のトラブルにならないことがほとんどでしょう。

相続が発生した後、すみやかに相続登記を済ませましょう。

スムーズに相続登記を完了させたい方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

遺留分の放棄をしても相続できる

1遺留分の放棄とは

遺留分の放棄とは

被相続人は、原則として、自分の財産をだれに受け継がせるかは自由に決めることができます。

とはいえ、財産は被相続人がひとりで築いたものではないでしょう。

家族の協力があったからこそ、築くことができたはずです。

被相続人の名義になっているからといって、まったく無制約の自由にすることはできません。

今まで協力してきた家族に、酷な結果となることがあるからです。

被相続人に近い関係の相続人には、相続財産に対して最低限の権利が認められています。

遺留分とは、相続財産に対して認められる最低限の権利です。

遺言書などで遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求をすることができます。

遺留分を侵害した相続人に対して、遺留分に相当する金銭を請求します。

遺留分の放棄は、相続財産に対して認められる最低限の権利を相続人自身の意思で放棄することです。

相続人自身の意思で、遺留分侵害額請求をしないという制度のことです。

被相続人からすでに充分な贈与を受けている場合や相続争いに巻き込まれたくない場合に遺留分放棄がされます。

2遺留分放棄と相続放棄のちがい

相続が発生したら、原則として、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も相続人が受け継ぎます。

被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継がないことを相続の放棄といいます。

一方、遺留分の放棄は、相続財産に対して認められる最低限の権利を相続人自身の意思で放棄することです。

遺留分の放棄は最低限の権利を放棄するだけだから、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も相続人が受け継ぎます。

ちがい①遺留分放棄は相続できる

相続放棄は相続できない

遺留分の放棄をしても、相続をすることができます。

ちがい②遺留分放棄は借金を相続する

相続放棄は借金を相続しない

相続をするから、マイナスの財産も受け継ぎます。

お金を貸した人が被相続人の借金の法定相続分を返してくださいと言ってくることがあります。

遺留分の放棄をしたから、被相続人の借金は払いませんということはできません。

遺留分の放棄をしても、相続をすることができるからです。

ちがい③遺留分放棄は遺産分割協議に参加する

相続放棄は遺産分割協議に参加しない

相続をすることができるから、相続財産の分け方を決める話し合いに参加する必要があります。

遺留分の放棄をした人を含まずに相続財産の分け方の合意をした場合、無効になります。

相続財産の分け方の合意は、相続人全員の合意が必要だからです。

相続放棄をした場合、はじめから相続人でなかったと判断されます。

相続放棄をした人は相続人でないから、相続財産の分け方を決める話し合いに参加する必要がありません。

相続放棄をした人を含まずに相続財産の分け方の合意をした場合、有効になります。

相続放棄をした人ははじめから相続人でなかったと判断されるからです。

遺留分放棄をした場合、依然として相続人であることに変わりはありません。

遺留分放棄をした相続人は相続人のままだから、遺留分放棄をした相続人を含まずに合意をした場合、合意が無効になります。

ちがい④遺留分放棄は代襲相続ができる

相続放棄は代襲相続があり得ない

遺留分放棄をした場合、依然として相続人であることに変わりはありません。

遺留分の放棄をした後、被相続人より先に死亡することがあります。

相続人が被相続人より先に死亡した場合、代襲相続ができます。

死亡した相続人の子どもや子どもの子どもが相続します。

遺留分放棄をした場合、依然として相続人であることに変わりはありませんから、代襲相続ができます。

遺留分放棄をした相続人の地位を相続しますから、子どもや子どもの子どもは遺留分を請求することはできません。

相続放棄をする場合、相続が発生してから手続する必要があります。

被相続人より先に相続人が死亡している場合、死亡した相続人が相続放棄をすることはできません。

相続放棄では、代襲相続があり得ません。

ちがい⑤生前の遺留分放棄は家庭裁判所の許可

生前の相続放棄はできない

被相続人の生前に家庭裁判所の許可を得ることで、遺留分の放棄をすることができます。

被相続人の生前は、相続放棄をすることはできません。

遺留分の放棄と相続放棄は、どちらも家庭裁判所でする手続です。

「遺留分侵害額請求をするな」「相続を放棄するな」という被相続人の命令は、法律上無効です。

「遺留分侵害額請求をしません」「相続を放棄します」という被相続人と相続人の口約束は、法律上無意味です。

生前に「遺留分侵害額請求をしません」「相続を放棄します」という念書を書かせた場合、法律上意味はありません。

生前に他の相続人と「遺留分侵害額請求をしません」「相続を放棄します」という契約書を作った場合、法律上何の価値もありません。

生前に他の相続人に対して「遺留分侵害額請求をしません」「相続を放棄します」という申入書を差し入れた場合、効力はありません。

生前の遺留分の放棄は家庭裁判所の許可が必要です。

被相続人や他の相続人と話し合いで、生前に遺留分の放棄はできません。

生前の相続放棄は、家庭裁判所が受け付けてくれません。

被相続人や他の相続人と話し合いで、生前に相続の放棄はできません。

ちがい⑥相続発生後、遺留分放棄は自由にできる

相続放棄は3か月以内に手続する

相続が発生した後であれば、遺留分は自由に放棄することができます。

相続が発生した後は、相続権も遺留分も自分に帰属した具体的権利だからです。

具体的な自分の権利だから、家庭裁判所の許可は必要ありません。

遺留分侵害額請求権は、遺留分がある権利者からの請求が必要です。

遺留分を侵害されたとしても、遺留分侵害額請求をしないことができます。

遺留分侵害額請求をしない場合、遺留分を放棄したことと同じ効果になります。

相続放棄は、相続の発生を知ってから3か月以内に家庭裁判所で手続します。

ちがい⑦遺留分放棄は他の相続人に影響なし

相続放棄は他の相続人に影響あり

遺留分の放棄をした場合、他の相続人の遺留分に影響はありません。

相続放棄をした場合、他の相続人の相続分に影響があります。

3生前の遺留分放棄を認められる基準は厳しい

遺留分は、相続財産に対して認められる最低限の権利です。

遺留分を放棄した場合、相続財産に対して認められる最低限の権利を失います。

最低限の権利を失う重大な決定だから、家庭裁判所の許可が必要になっています。

相続財産に対して認められる最低限の権利を失った場合、権利主張ができなくなります。

遺留分放棄をさせれば口封じができるから、相続トラブルを無くせると安易にすすめる自称専門家は少なくありません。

被相続人や他の相続人からの不当な干渉で、無理矢理、遺留分放棄をさせられているのではないか家庭裁判所は慎重に審査をします。

遺留分の放棄は、相続人の意思が重視されます。

気に入らない相続人の遺留分を放棄させる危険が大きいことから、相続人の意思だけでなく、合理的理由があるかも判断の対象になっています。

合理的理由とは、遺留分の放棄の申立てをする必要性や充分な理由があることです。

遺留分の放棄の申立てをする充分な理由とは、遺留分の放棄をするに見合う充分な代償を得ていることです。

多くの場合、充分な生前贈与を受けている場合や事業などに充分な出資をしてもらっている場合が該当します。

親の言いなりにならないからとか気に入った相続人に財産を受け継がせたいからなどは、認められないでしょう。

4遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

被相続人は、原則として、自分の財産をだれに受け継がせるかは自由に決めることができます。

自由に決めることができるものの、完全に自由に決めることができるわけではありません。

兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分があるからです。

遺留分を侵害するような遺言書である場合、相続発生後に大きなトラブルになりかねません。

侵害された相続人は遺留分侵害額請求をすることができます。

自分の思い通りの遺産分割を実現させるために、遺留分を放棄させようと考えるかもしれません。

相続発生前の遺留分の放棄には、家庭裁判所の許可が必要です。

遺留分の放棄をさせれば、自分の思い通りの遺産分割を実現できると思えます。

書類さえ提出すれば、家庭裁判所がカンタンに許可をしてくれるわけではありません。

念書を書かかせても法律上意味はなく、かえってトラブルの火種になります。

遺留分を侵害するような遺言書である場合、遺言書自体が無効だと主張されるおそれがあります。

遺言書自体が無効だと主張される場合、多くは修復困難な家族のもめごとになるでしょう。

あえてトラブルになる遺言書に固執するより遺留分を侵害しない遺言書を作成した方が現実的です。

家族のトラブルを減らすためには、遺留分を侵害しない遺言書を作成する方が有効です。

自分の思い通りの遺産分割と家族の幸せを比べたときに、どちらがより重要か考えましょう。

家族を幸せにしたいと思って築いた財産のはずです。

生涯をかけて築いた財産で、家族がトラブルになるのであれば本末転倒です。

家族の幸せを思って遺言書を作成したいと考えるのであれば司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。