Author Archive

事実婚・内縁の配偶者は何年たっても相続人になれない

1事実婚・内縁の配偶者に相続権はない

①相続人になれるのは法律上の配偶者のみ

配偶者は必ず相続人になります。

配偶者は法律上の配偶者を指します。

事実婚・内縁の配偶者は、相続人になれません。

事実婚・内縁関係の場合は、何年一緒にいても相続人になれません。

事実婚・内縁の配偶者に相続する権利はないから、被相続人に莫大な借金があっても借金を引き継いでしまうことはありません。

莫大な借金を心配して、相続放棄をする必要はありません。

事実婚・内縁の配偶者は相続人でないから、土地などの不動産を相続することもできません。

離婚して法律上の配偶者でなくなった元配偶者も相続人になれません。

法律上の配偶者でなくなった元配偶者が、離婚後、内縁の配偶者であっても、相続人になれません。

②事実婚・内縁関係の場合は遺留分がない

遺留分とは、相続財産に対する最低限の権利のことです。

兄弟姉妹以外の相続人に認められます。

事実婚・内縁の配偶者は相続人でありませんから、遺留分が認められません。

③事実婚・内縁関係の場合は寄与分がない

寄与分の制度は、特別な貢献をした相続人に対して相続分以上の財産を受け取ってもらう制度です。

事実婚・内縁の配偶者は相続人でないから、寄与分を請求することはできません。

④事実婚・内縁関係の場合は特別寄与者になれない

特別な貢献をした人が相続人でなくても親族である場合、特別寄与者になることができます。

親族にあたるのは次の人です。

(1)6親等内の血族

(2)配偶者

(3)3親等内の姻族

具体的には、配偶者の連れ子や甥姪、甥姪の子や孫、いとこ、はとこなどです。

事実婚・内縁の配偶者は、親族ではありません。

事実婚・内縁の配偶者は親族でないから、特別寄与者になることはできません。

⑤事実婚・内縁関係の場合は配偶者居住権と配偶者短期居住権がない

配偶者居住権と配偶者短期居住権は、いずれも、被相続人の家に住んでいた配偶者が無償で住み続けることができる権利です。

配偶者居住権も配偶者短期居住権も取得することができる配偶者は、法律上の配偶者のみです。

事実婚・内縁の配偶者は、配偶者居住権も配偶者短期居住権も取得することはできません。

2事実婚・内縁の配偶者が死亡しても財産分与を請求できない

事実婚・内縁関係の夫婦が事実婚・内縁関係を解消する場合、法律婚における離婚に準じて扱われます。

法律婚の夫婦が離婚する場合、婚姻期間中に形成した共同財産は、それぞれの寄与の度合いに応じて分け合います。

共同財産を分け合うことを、財産分与と言います。

事実婚・内縁関係の夫婦が事実婚・内縁関係を解消する場合も、財産分与をします。

事実婚・内縁関係の期間中に形成した共同財産について、それぞれの寄与の度合いに応じて分けることを請求することができます。

事実婚・内縁関係の夫婦が財産分与を請求することをできるのは、両当事者が生きている場合に限ります。

事実婚・内縁関係の夫婦の一方が死亡した場合、財産分与を請求することをできません。

共同財産であっても死亡した人の財産として、相続財産になります。

事実婚・内縁の配偶者は、相続人ではありません。

何もしていなければ、相続財産を取得することはできません。

3事実婚・内縁の配偶者が財産を受け継ぐ方法

①事実婚・内縁の配偶者に遺贈する

遺贈とは、被相続人が遺言によって、法定相続人や法定相続人以外の人に、財産を譲ってあげることです。

相続では、法定相続人だけに譲ってあげることができます。

遺贈では、法定相続人に譲ってあげることもできるし、相続人以外の人に譲ってあげることができます。

譲ってあげる相手は、相続人以外の人でも構いませんから、事実婚・内縁の配偶者にも譲ってあげることができます。

相続では、遺言がなくても相続人が受け取ることができます。

遺贈は、遺言があるときだけ譲ってあげることができます。

事実婚・内縁の配偶者は相続人になれませんから、相続はできません。

遺贈であれば、事実婚や内縁の配偶者に財産を譲ってあげることができます。

遺贈とは、遺言によって、財産を譲ってあげることですから、必ず、遺言書が必要です。

事実婚や内縁の配偶者が特別な寄与をしている場合でも、事実婚や内縁の配偶者は寄与分を請求することはできません。

被相続人は、遺贈をすることで寄与に報いてあげることができます。

②事実婚・内縁の配偶者に生前贈与をする

遺贈は死亡時に財産を受け継いでもらう方法ですが、生前に財産を受け取ってもらうこともできます。

生前贈与をする場合、割高な贈与税がかかることがあります。

贈与税の負担を考慮して、計画的に財産を受け取ってもらう必要があります。

生前贈与も遺贈も相続人の遺留分を侵害してしまった場合、トラブルになるおそれがあります。

③事実婚・内縁の配偶者を生命保険の受取人にする

生命保険の受取人に事実婚・内縁の配偶者を指定することができる場合、死亡保険金を受け取ってもらうことができます。

死亡保険金は、原則として、法律上の配偶者や血縁関係の近い血族のみが受取人になることができます。

保険商品によっては、一定の条件のもとで事実婚・内縁の配偶者を受取人にすることができます。

生命保険の死亡保険金を受け取る権利は、受取人の固有の財産です。

被相続人の相続人と話し合いなしで受け取ることができます。

④遺族年金を受け取れる

遺族年金は、生計を維持していた人が死亡したときに残された遺族が受けることができる年金です。

年金を受け取ることができる配偶者は、法律婚だけでなく事実婚・内縁の配偶者を含みます。

4事実婚・内縁の子どもは相続人

事実婚・内縁配偶者との間に子どもがいる場合があります。

事実婚・内縁配偶者との間に子どもは認知を受けている場合、相続人になります。

認知を受けた子どもは、被相続人の子どもだからです。

法律婚の子どもと事実婚の子どもに違いはありません。

同じ被相続人の子どもとして、相続人になります。

被相続人に莫大な借金がある場合、事実婚・内縁配偶者は何もしなくても借金を受け継ぐことがありません。

事実婚・内縁配偶者との間に子どもは認知を受けている場合、何もしないと借金を受け継ぐことになります。

5相続人不存在の手続

相続人がいないから、財産は事実婚・内縁の配偶者が好きにするだろうと楽観的な意見も聞きます。

相続人がいないと言うとき、単に、家族と疎遠であるとか、行方不明であることが多いものです。

法定相続人と何十年も会っていなくても、音信不通でも、相続人であることは変わりません。

行方不明でも相続人がいれば、事実婚・内縁の配偶者は何も受け取れないのです。

法定相続人がだれもいない場合、相続財産は最終的には国庫に帰属します。

国庫に帰属する前に、たくさんの手続があります。

①相続財産清算人選任の申立て

相続財産清算人とは、被相続人の債権債務を清算して財産を国庫に帰属させる人です。

相続財産清算人は、家庭裁判所に選んでもらいます。

②公告をする

家庭裁判所が相続財産清算人を選びましたとお知らせをします。

相続財産清算人が、官報で債権者はいませんかとお知らせを出します。

債権者をさがすお知らせの期間は2か月です。

債権者をさがすお知らせの2か月経過後、官報に相続人はいませんかとお知らせを出します。

相続人をさがすお知らせの期間は6か月です。

だれも名のり出なければ、相続人不存在が確定します。

③特別縁故者に対する相続財産分与の申立て

特別縁故者とは、被相続人と特に親しい関係があった人です。

家庭裁判所に認めてもらえれば、財産を分けてもらうことができます。

相続人をさがすお知らせの6か月経過後、3か月以内に申立てをする必要があります。

事実婚・内縁の配偶者は、特に親しい関係があった人と言えることが多いものです。

④債権者に弁済する

⑤国庫に帰属する

被相続人が死亡してから、国庫に帰属するまで1年以上の時間がかかります。

相続人がいないから、財産は事実婚・内縁の配偶者が好きにするだろうという人は、事実婚・内縁の配偶者だから特別縁故者になるだろうと言ってるのかもしれません。

事実婚・内縁の.配偶者は、特に親しい関係があった人と言えることが多いものの、家庭裁判所が認めてくれないことがあります。

特別縁故者と認めてくれても、財産すべてを分けてもらえないことも多いものです。

財産が多額にあっても、わずかな額だけ認めてもらえたという例もあります。

何よりも、①~⑤の手続をするのは、だれにとっても時間と労力がかかります。

遺言書1枚あれば、膨大な手間と時間をかけずにラクに財産を譲ることができるのです。

6賃借権を受け継ぐことができる場合

被相続人が賃貸マンションを借りていて、内縁の配偶者と一緒に住んでいることがあります。

賃貸マンションを借りる権利を賃借権と言います。

賃借権も相続財産の一つです。

賃借権も相続財産として、相続人全員で、分け方の合意をします。

賃借権を相続した相続人の賃借権を援用して、内縁の配偶者が賃貸マンションに住み続けることができます。

賃借権を相続した相続人が事実婚・内縁の配偶者をよく思わない場合、明渡を求めてくるかもしれません。

賃借権を相続した相続人であっても、賃貸マンションに居住するなどの事情がないのに事実婚・内縁の配偶者を追い出すことは難しいでしょう。

賃貸マンションは事実婚・内縁の配偶者の生活の本拠だから、権利の濫用にあたると判断されることが多いでしょう。

相続人が不存在の場合、借地借家法という特別の法律で、賃借人の内縁の配偶者は、賃借権を引き継ぐことができます。

賃料を負担することになったとしても、住み慣れた家に住み続けられる可能性があります。

一緒に住んでいた家に住み続けられる可能性はあるものの、法律の明文の規定はありません。

遺言書などで決めておくことが重要になるでしょう。

7遺言書作成と遺言執行を司法書士に依頼するメリット

遺言執行者は遺言書の内容を実現する人です。

相続人が遺言書の内容に納得していて、手続きに協力的であれば、必ずしも、遺言執行者を選任する必要はありません。

相続人がいる場合、内縁の配偶者に遺贈すると自分の取り分が減ると考えて、良い気持がしないのが通常です。

内縁の配偶者の存在を知らない相続人もいるかもしれません。

相続人が遺言執行に協力的とは考えられないのが一般的です。

遺言書の内容に不満を持つ相続人がいた場合、遺言書が無効であると主張することが考えられます。

遺言書は、公証人が関与する公正証書遺言がおすすめです。

公証人が関与するから無効になりにくく、作成後は公証役場で厳重に保管されるからです。

遺言執行者は、相続開始後すみやかに手続を進めることができる時間と知識がある人を選ぶことが重要です。

その意味でも、家族より司法書士などの専門家に遺言執行を依頼する人が増えています。

以前は、遺言執行者は止むを得ない場合だけ、他の人に職務を任せることができるとされていましたが、現在は、止むを得ないなどの理由は不要になりました。

遺言執行者に指名され、職務をしてみたところ、思ったよりタイヘンだという場合、自己の責任で司法書士などの専門家におまかせすることもできます。

今後も、専門家に依頼する人は増えていくでしょう。

遺言執行を司法書士などの専門家に依頼した場合、相続人は基本待っているだけなので、トラブルになることが少なくなるからです。

家族を笑顔にするためにも、遺言書作成し遺言執行者選任しましょう。

家族の幸せのためにも、遺言書作成と遺言執行者選任を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

任意後見契約締結後にやること

1任意後見契約締結だけでは効力はない

①任意後見契約は元気なときに締結

認知症や精神障害などにかかると、判断能力が低下します。

人によっては、記憶があいまいになります。

任意後見とは、将来に備えて信頼できる人にサポートを依頼する契約です。

だれにサポートを依頼するのか、本人が自分で決めます。

どんなことをサポートしてもらいたいのか、本人が自分で決めます。

任意後見契約は、自分らしく生きるための契約です。

自分で、いろいろなことを決めなければなりません。

本人が自分で判断することができなくなったら、契約することはできません。

任意後見契約は、本人が元気なときに締結します。

②任意後見監督人選任で任意後見がスタート

任意後見契約を締結した直後、サポートすることはありません。

本人は元気で、判断能力があるはずだからです。

本人の判断能力が充分にある間は、自分で判断できます。

サポートをしてもらう必要は、ありません。

本人がひとりで判断することが不安になったら、効力が発生します。

本人が自分で決めることが心細くなったら、家庭裁判所が任意後見監督人を選任します。

任意後見監督人が選任されるまで、サポートを開始しません。

任意後見監督人が選任された後、任意後見がスタートします。

2任意後見監督人は不要にできない

①任意後見監督人は任意後見人をサポートする

任意後見監督人は、任意後見人を監督する人です。

監督と聞くと、監視されるイメージを持つかもしれません。

任意後見人は、監視する人というよりサポートする人です。

任意後見契約は、本人が信頼できる人をする契約です。

本人が信頼できる人は、本人の子どもなど近い関係の家族でしょう。

本人の家族が法律などに詳しいことは、あまりありません。

法律の知識がないから、不安になりながら後見事務をすることになります。

法律の知識不足から、不適切な事務をしてしまうかもしれません。

心配な点があれば、家庭裁判所に相談することは大切です。

家庭裁判所は、身近な役所ではないでしょう。

任意後見監督人は、任意後見人の良き相談相手です。

任意後見監督人は、任意後見人から相談を受けて適切な事務をサポートします。

任意後見監督人は、任意後見人をサポートする人です。

②任意後見人の家族は任意後見監督人になれない

任意後見監督人が選任された後、任意後見がスタートします。

任意後見監督人選任の申立てをする際に、任意後見監督人の候補者を立てることができます。

候補者を立てても立てなくても、家庭裁判所は自由に任意後見監督人を選任します。

候補者を選任することも候補者以外の人を選任することも、あります。

任意後見監督人に選任されるのは、原則として、家族以外の専門家です。

家庭裁判所が選んだ人について、不服を言うことはできません。

候補者以外の人が選任されても、任意後見監督人選任の申立てを取り下げることはできません。

次の人は、任意後見監督人になることはできません。

(1)任意後見受任者や任意後見人の配偶者

(2)任意後見受任者や任意後見人の直系血族

(3)任意後見受任者や任意後見人の兄弟姉妹

任意後見受任者や任意後見人の家族は、任意後見監督人にふさわしくないという意味です。

任意後見人が不正をした場合、指摘して不正をたださなければなりません。

任意後見監督人が家族の場合、任意後見人の不正を見つけてもわざと見逃すかもしれません。

多くの場合で任意後見人が本人の家族だから、任意後見監督人は専門家がふさわしいといえます。

原則として、任意後見人の家族は任意後見監督人になることができません。

③任意後見監督人解任は正当事由があるとき家庭裁判所が判断

任意後見人として家庭裁判所が選んだ人について、不服を言うことはできません。

家族や任意後見人が任意後見監督人を解任することはできません。

家族や任意後見人は、家庭裁判所に任意後見人解任の申立てをすることができます。

任意後見監督人は、正当理由があれば解任されます。

解任するのは、家庭裁判所です。

正当事由があるか家庭裁判所が判断します。

正当理由とは、任意後見監督人が不正行為をしたなどの重大な理由です。

3任意後見がスタートしたら金融機関へ届出

①成年後見の届出が必要

任意後見契約は、将来に備えてサポートを依頼する契約です。

任意後見人がサポートを開始した場合、金融機関に届出が必要です。

金融機関は、口座の持ち主が認知症などになっても分かりません。

任意後見監督人が選任されても、家庭裁判所は金融機関などに通知しません。

任意後見人はサポートの一部として、口座を管理することを知らせる必要があります。

成年後見の届出に必要な書類は、おおむね次のとおりです。

(1)成年後見の届出書

(2)成年後見登記事項証明書

(3)任意後見監督人選任審判書

(4)確定証明書

金融機関によって、必要な書類が異なります。

事前に必要書類を問い合わせをして、窓口を予約しておくとスムーズに手続ができます。

銀行の利用者全体から見ると、後見制度を使う人は多くはありません。

事前打ち合わせをせずに窓口に行った場合、担当者不在で手続ができないことがあります。

任意後見人に就任した場合、成年後見の届出が必要です。

②口座名義が変更で引落ができなくなる可能性

口座名義の取り扱いは、金融機関によって異なります。

成年後見の届出をした際、口座名義が変更されることがあります。

「成年被後見人○○○○成年後見人□□□□」などです。

成年後見人の名義に変更することは、できません。

成年後見人は、財産管理のサポートをする人であるに過ぎないからです。

銀行口座から引き落としがされているでしょう。

公共料金などの支払いは、本人の生活に欠かせないものです。

口座の名義が「○○○○」から「成年被後見人○○○○成年後見人□□□□」に変更された場合、

引落ができなくなることがあります。

名義が変更されても引き続き公共料金が引き落とされるのか、銀行窓口で確認することをおすすめします。

口座名義が変更されても、しばらくは引落ができることが多いものです。

一定期間経過すると、口座名義相違で引落ができなくなることがあります。

引き落としができない場合、引落機関に依頼して対応が必要になります。

③貸金庫契約に届出が必要

任意後見人が財産管理だけでなく、重要な書類の管理を依頼されることがあります。

本人が以前から貸金庫を利用していた場合、成年後見の届出が必要です。

成年後見の届出は、口座と貸金庫は別々に必要になります。

本人は貸金庫を利用していなかった場合でも、重要書類を貸金庫で保管することが適切なことがあります。

任意後見人は、本人のために貸金庫契約をして重要書類を保管することができます。

貸金庫契約をする場合、任意後見人名義で契約するのは不適切です。

本人の財産と任意後見人の財産の分別管理をする必要があります。

任意後見人は、他人の財産を預かっているだけだからです。

本人の家族であっても、他人の財産を預かる立場だからです。

任意後見人名義ではなく「成年被後見人○○○○成年後見人□□□□」名義などが適切でしょう。

④証券会社に届出が必要

本人が株式や有価証券を保有していることがあります。

任意後見契約で株式や有価証券の管理を依頼されることがあります。

証券会社に、成年後見の届出が必要です。

株式を保有している場合、配当金が支払われることがあるでしょう。

銀行口座に振り込まれるのであれば、特別な手続は不要です。

配当金受領に手続が必要になる場合、本人は自分で手続できないでしょう。

株主名簿管理人を確認して、配当金受領の書類を任意後見人に送付してもらう必要があります。

任意後見人に議決権行使を依頼している場合、議決権行使書類についても同様に送付先を変更してもらう必要があります。

4任意後見契約を司法書士に依頼するメリット

任意後見制度は、あらかじめ契約で「必要になったら後見人になってください」とお願いしておく制度です。

認知症が進んでから任意後見契約をすることはできません。

重度の認知症になった後は、成年後見(法定後見)をするしかなくなります。

成年後見(法定後見)では、家庭裁判所が成年後見人を決めます。

家族が成年後見人になれることも家族以外の専門家が選ばれることもあります。

任意後見契約では、本人の選んだ人に後見人になってもらうことができます。

家族以外の人が成年後見人になることが不安である人にとって、任意後見制度は有力な選択肢になるでしょう。

一方で、任意後見制度では、必ず任意後見監督人がいます。

監督という言葉の響きから、不安に思ったり反発を感じる人もいます。

任意後見人が不正などをしないように監督する人と説明されることが多いからでしょう。

せっかく家族が後見人になるのに、あれこれ外部の人が口を出すのかという気持ちになるのかもしれません。

任意後見監督人は任意後見人のサポート役も担っています。

家庭裁判所に相談するより、ちょっと聞きたいといった場合には頼りになることが多いでしょう。

任意後見契約は締結して終わりではありません。

本人が自分らしく生きるために、みんなでサポートする制度です。

任意後見制度の活用を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

認知症の母のため子どもが成年後見人

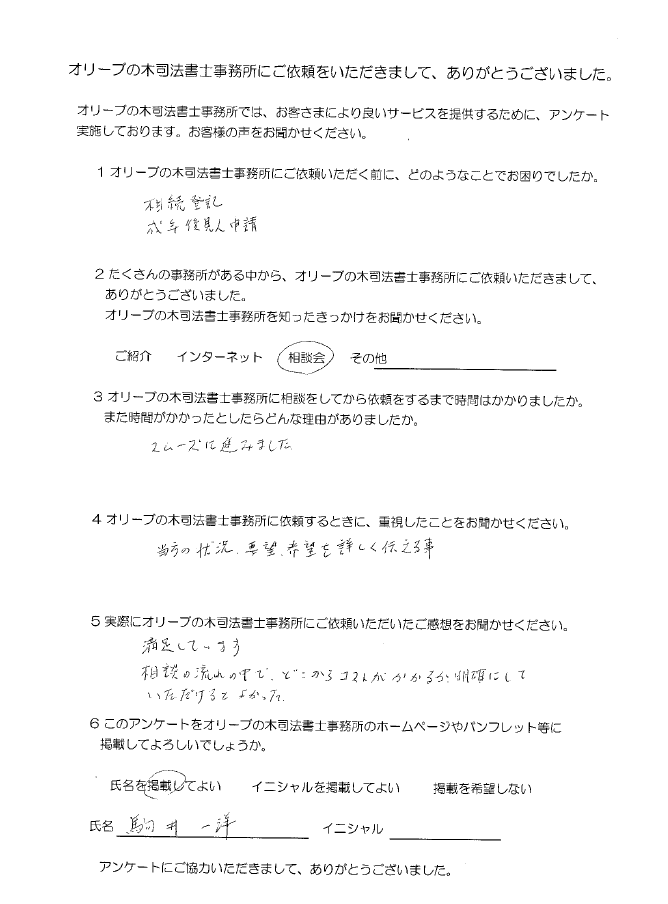

オリーブの木司法書士事務所にご依頼をいただきましてありがとうございました

1 オリーブの木司法書士事務所にご依頼いただく前に、どのようなことでお困りでしたか。

相続登記 成年後見

2 たくさんの事務所がある中から、オリーブの木司法書士事務所にご依頼いただきまして、ありがとうございました。

オリーブの木司法書士事務所を知ったきっかけをお聞かせください。

相談会

3 オリーブの木司法書士事務所に相談をしてから依頼をするまで時間はかかりましたか。

また時間がかかったとしたらどんな理由がありましたか。

スムーズに進みました

4 オリーブの木司法書士事務所に依頼するときに、重視したことをお聞かせください。

当方の状況、要望、希望を詳しく伝える事

5 実際にオリーブの木司法書士事務所にご依頼いただいたご感想をお聞かせください。

満足しています。

相談の流れの中で、どこからコストがかかるのか、明確にしていただけるとよかった

6 このアンケートをオリーブの木司法書士事務所のホームページやパンフレット等に掲載してよろしいでしょうか。

氏名を掲載してよい

氏名 駒井一洋さま

オリーブの木司法書士事務所からコメント

オリーブの木司法書士事務所にご依頼をいただきましてありがとうございました。

駒井一洋さまから、死亡したお父さまの相続登記をご依頼いただきました。

相続人は、被相続人の妻と子ども2人です。

被相続人の妻である依頼者のお母さまは、重度の認知症でした。

重度の認知症になると物事のメリットデメリットを充分に判断することができなくなります。

重度の認知症になると、自分で遺産分割協議をすることができません。

相続人が認知症である場合、成年後見人が代わりに遺産分割協議に参加します。

相続登記の前提として、家庭裁判所に成年後見人の選任をしてもらう必要があります。

駒井一洋さまは、今までもお母さまをサポートしてきた実績がありました。

他の家族も協力的で、良好な家族関係でした。

家庭裁判所の面接においても、家族が同席し好印象でした。

家庭裁判所から、お母さまの成年後見人として子どもである駒井一洋さまが選任される審判がされました。

今回、ご依頼をいただきましてありがとうございました。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

遺言書の内容は代襲相続できない

1代襲相続とは

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は、次のとおりです。

①配偶者は必ず相続人になる

②被相続人に子どもがいる場合、子ども

③被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

④被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することがあります。

これを代襲相続と言います。

相続人になるはずだった人の子どもの子どもが相続することを再代襲相続と言います。

2遺贈する遺言は代襲相続できない

①遺贈とは

遺贈とは、被相続人が遺言によって、法定相続人や法定相続人以外の人に、財産を譲ってあげることです。

遺贈で財産を譲ってあげる人のことを遺贈者、譲ってもらう人を受遺者と言います。

相続では、法定相続人だけに譲ってあげることができます。

遺贈では、法定相続人に譲ってあげることもできるし、相続人以外の人に譲ってあげることができます。

譲ってもらう人は自然人でもいいし、法人などの団体でも差し支えありません。

遺言書に「遺贈する」とあれば、譲ってもらう人が相続人であっても相続人以外の人でも、遺贈で手続します。

②死亡した受遺者の子どもは代襲相続できない

遺言書に「□□に財産□□を遺贈する」と書いてあるケースがあります。

遺言書によって財産を譲ってもらう人が遺言者より先に死亡している場合、遺言のその部分は無効になります。

□□が遺言者より先に死亡している場合、「□□に財産□□を遺贈する」は無効になります。

□□の子どもが□□に代わって財産を受け取ることはできません。

遺言は死亡時に効力が発生するので、死亡時に受取人が存在している必要があるからです。

遺言によって財産を受け取る権利は、本人限りです。

遺贈する遺言内容は、代襲相続ができません。

「□□に財産□□を遺贈する」は無効になりますから、財産□□は遺言書に記載がない財産になります。

③財産は相続人全員の共有財産

□□が遺言者より先に死亡している場合、「□□に財産□□を遺贈する」は無効になります。

「□□に財産□□を遺贈する」が無効になるから、財産□□は遺言書に記載のない財産になります。

遺言書に記載のない財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

どのような分け方をする場合でも、受遺者の親族などの同意は必要ありません。

④予備的遺言が有効

遺言書がある場合、相続手続がスムーズに進みます。

遺言書がある場合、相続財産は遺言書のとおりに分ければいいからです。

受遺者が先に死亡した場合、遺言書の記載が無効になります。

せっかく遺言書を作成しても、相続人全員で相続財産の分け方の話し合いが必要になります。

遺言書を作成する際に、一工夫が必要になります。

「□□に財産□□を遺贈する」の他に「受遺者□□が遺言者より先に死亡した場合、受遺者の子ども□□□に財産□□を遺贈する」と書くことができます。

「受遺者□□が遺言者より先に死亡した場合、受遺者の子ども□□□に財産□□を遺贈する」を予備的遺言と言います。

⑤相続発生時に生きていた受遺者は遺贈を受けることができる

被相続人が死亡したときに、受遺者が生きていたのに相続手続中に受遺者が死亡することがあります。

被相続人が死亡したときに受遺者が生きていた場合、「□□に財産□□を遺贈する」は有効です。

相続手続中に受遺者が死亡しても、遺言書の内容は無効になりません。

受遺者□□は死亡後であっても、財産□□を受け取ることができます。

受遺者□□が財産を受け取った後、受遺者□□の相続人が財産□□を相続します。

3相続させる遺言は代襲相続できない

①死亡した相続人の子どもは代襲相続人

代襲相続とは、相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することです。

被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。

被相続人の子どもが被相続人より先に死亡した場合、子どもの子どもが代襲相続をします。

②遺言書の内容は相続人の子どもが代襲相続できない

遺言書に「相続人〇〇に財産〇〇を相続させる」と書いてあるケースがあります。

遺言書によって財産を譲ってもらう人が遺言者より先に死亡している場合、遺言のその部分は無効になります。

相続人〇〇が遺言者より先に死亡している場合、「相続人〇〇に財産〇〇を相続させる」は無効になります。

相続人〇〇の子どもが相続人〇〇に代わって財産を受け取ることはできません。

遺言は死亡時に効力が発生するので、死亡時に受取人が存在している必要があるからです。

遺言によって財産を受け取る権利は、本人限りです。

相続させる遺言内容は、代襲相続ができません。

「相続人〇〇に財産〇〇を相続させる」は無効になりますから、財産〇〇は遺言書に記載がない財産になります。

③財産は相続人全員の共有財産

相続人〇〇が遺言者より先に死亡している場合、「相続人〇〇に財産〇〇を相続させる」は無効になります。

「相続人〇〇に財産〇〇を相続させる」が無効になるから、財産〇〇は遺言書に記載のない財産になります。

遺言書に記載のない財産は、相続人全員の共有財産です。

相続人〇〇の子どもは、代襲相続人になります。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

相続人〇〇の子どもは代襲相続人として、相続財産の分け方の話合いに参加します。

相続人全員の合意が得られた場合、財産〇〇を相続することができます。

④予備的遺言が有効

受遺者も相続人も先に死亡した場合、遺言書の記載が無効になります。

せっかく遺言書を作成しても、相続人全員で相続財産の分け方の話し合いが必要になります。

「〇〇に財産〇〇を相続させる」の他に「受遺者〇〇が遺言者より先に死亡した場合、相続人〇〇の子ども〇〇〇に財産〇〇を相続させる」と書くことができます。

予備的遺言をすることでスムーズな相続手続が実現できます。

⑤相続発生時に生きていた相続人は相続することができる

被相続人が死亡したときに、相続人が生きていたのに相続手続中に相続人が死亡することがあります。

被相続人が死亡したときに相続人が生きていた場合、遺言書の内容は有効です。

相続人〇〇は死亡後であっても、財産〇〇を受け取ることができます。

相続人〇〇が財産を受け取った後、相続人〇〇の相続人が財産〇〇を相続します。

4遺言書は書き換えができる

遺言書は遺言者の意思を示すものです。

遺言書の書き方ルールは民法という法律で、細かく決められています。

遺言書を書くこと自体を大げさに考えて、書いたら終わりと思われがちです。

民法には、いつでも、遺言書の撤回ができるとはっきり書いてあります。

遺言書は、新たな遺言書で書き換え(撤回)ができます。

書き直しをするのも遺言書なので、本人以外が書き直しをすることはできません。

他の人が代理で書き直すことはできませんし、相続人が撤回することもできません。

自筆証書遺言で、かつ、些細な書き間違いであれば、内容訂正する程度でも差し支えありません。

大きな修正をする場合は改めて作った方がいいでしょう。

一度書いたら書き直しがなくて済む場合もあります。

状況が変われば書き直しすることは、割とよくあることです。

新たに誕生した孫や曽孫に財産を譲りたい場合、新たに書き直すことができます。

遺言書で財産を相続させる子どもがお世話をしてくれないのであれば、お世話をしてくれる子どもに財産を相続させると書き直すことができます。

財産を受け取ってもらいたい人が先に死亡した場合、引き継いでもらう内容を大きく変更したいことがあるでしょう。

予備的遺言で対応しきれない場合や複雑になる場合、遺言書の書き換えがおすすめです。

何度も書き直すことで、よりいい遺言書にすることができます。

5遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書は、遺言者の意思を示すものです。

自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。

いろいろ言い訳を考えて、先延ばしします。

先延ばしした結果、認知症などになると遺言書を作れなくなります。

その先には、家族のもめごとが待っています。

家族がトラブルに巻き込まれることを望む人はいないでしょう。

死んだ後のことを考えるのは不愉快などと言えるのは、判断力がしっかりしている証拠です。

まず、遺言書を書くことをおすすめします。

遺言書があることでトラブルになるのは、ごく稀なケースです。

遺言書がないから、トラブルになることはたくさんあります。

遺言書1枚あれば、相続手続きは格段にラクになります。

状況が変われば、遺言書は何度でも書き直すことができます。

家族をトラブルから守りたい人は、司法書士に遺言書作成を依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

相続放棄の念書は使えない

1相続放棄は家庭裁判所で手続

①生前に相続放棄はできない

相続が発生したら、原則として、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も相続人が受け継ぎます。

被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継がないことを相続の放棄といいます。

被相続人に多額の借金がある場合、相続放棄を考えるといいでしょう。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。

相続放棄の申立ては相続があったことを知ってから、原則として、3か月以内にする必要があります。

被相続人の生前に、相続放棄をすることはできません。

相続があったことを知ってからだからです。

②被相続人と相続人の合意で相続放棄はできない

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。

被相続人が相続人に対して「相続放棄をしろ」と命じるケースがあります。

「相続放棄をしろ」という被相続人の命令は、法律上無効です。

被相続人が相続人に対して「相続放棄をします」と約束させるケースがあります。

「相続放棄をします」という被相続人と相続人の口約束は、法律上無意味です。

被相続人が「相続放棄をします」と念書を書かせるケースがあります。

「相続放棄をします」という念書を書かせた場合、法律上意味はありません。

③相続人間の合意で相続放棄はできない

「相続放棄をします」と他の相続人と契約書を作るケースがあります。

「相続放棄をします」という契約書を作った場合、法律上何の価値もありません。

「相続放棄をします」と他の相続人に申入書を差し入れるケースがあります。

「相続放棄をします」という申入書を差し入れた場合、効力はありません。

相続放棄は、相続人の意思で相続放棄をするという制度です。

相続放棄するためには、相続人の意思で申立てが必要です。

家庭裁判所に対する申立てがないのに、相続放棄はできません。

相続が発生した後、相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。

相続人は相続することを望まない場合、相続放棄をすることができます。

相続放棄をする約束をしていたのに、相続発生後、財産を分けて欲しいと言われても文句を言えません。

被相続人の死亡する前に相続放棄ができるとすると、相続人になる予定の人が干渉して相続が発生する前からトラブルになることが考えられます。

相続が発生する前に、相続放棄はできません。

家庭裁判所の関与なしに、相続放棄はできません。

④父母が離婚時の合意で相続放棄はできない

子どもが前婚の元配偶者に引き取られている場合、被相続人と子どもが疎遠であることがあります。

相続人になる人は、法律で決まっています。

子どもが幼いころに離婚した後、長期間顔を見ていないこともあるでしょう。

被相続人の子どもは、相続人になります。

父母が離婚しても、子どもは子どもです。

父母が離婚するときに、「相続放棄をします」と約束しているかもしれません。

父母が「相続放棄をします」という契約書を作った場合、法律上何の意味もありません。

相続放棄は、相続人の意思で相続放棄をするという制度です。

相続人の意思を無視して、相続放棄はできません。

相続放棄するためには、家庭裁判所に対して申立てが必要です。

2相続発生後であっても相続人間の合意で相続放棄はできない

①相続発生後であっても相続放棄の念書は無効

被相続人の生前に、相続放棄をすることはできません。

相続が発生した後に「相続放棄をします」と他の相続人に申入書を差し入れるケースがあります。

「相続放棄をします」という申入書を差し入れた場合、効力はありません。

②遺産分割協議で相続放棄はできない

相続放棄の手続のため実印と印鑑証明書を用意して欲しいと他の相続人に言われたというケースがあります。

相続放棄のためと称していますが、相続放棄の手続のはずがありません。

相続放棄の手続は、相続放棄をする相続人が自分でするものだからです。

他の相続人が相続放棄の手続をするものではありません。

相続放棄の手続には、実印も印鑑証明書も不要です。

実印と印鑑証明書を渡して欲しいと言ってきた場合、別の手続をしようとしています。

具体的には、遺産分割協議と相続放棄を混同していると言えます。

プラスの財産を受け取らないことを相続放棄の手続と、表現しているのです。

相続財産の分け方は、相続人全員の話し合いによる合意が不可欠です。

話し合いがまとまったら、合意内容を文書に取りまとめます。

合意内容を取りまとめた文書を遺産分割協議書と言います。

相続人は遺産分割協議書の内容に間違いがないことを確認して、記名し実印で押印をします。

実印であることを証明するため、印鑑証明書を添付します。

他の相続人に対してプラスの財産を相続しないと宣言したのだから、遺産分割協議書に取りまとめたのでしょう。

遺産分割協議書に取りまとめた場合、記名し実印で押印をします。

実印で押印をした証明として、印鑑証明書が必要になります。

遺産分割協議では、相続放棄ができません。

③遺産分割協議書でも相続放棄の念書が使えない

相続発生後であっても、相続放棄の念書は無効です。

「相続放棄をします」と念書を差し入れた場合、プラスの財産を受け取らない意思は明らかと言えます。

相続財産の分け方は、相続人全員の話し合いによる合意が不可欠です。

相続人全員の話し合いによる合意ができたら、遺産分割協議書に取りまとめたものです。

「相続放棄をします」書いた念書では、相続財産の分け方について合意したことが明らかになっているとは言えません。

遺産分割協議書であっても、相続放棄の念書は使うことができません。

「相続放棄をします」書いた念書があっても、あらためて、遺産分割協議書に記名押印が必要です。

3相続させたくない相続人がいるときは

①相続人を廃除する

被相続人の意思で、相続人の資格を奪うのが、相続人廃除です。

相続人の資格を奪うというのは、実質的には、遺留分を奪うことです。

遺留分のない兄弟姉妹は、廃除する必要がありません。

相続財産を受け継がせたくないのなら、他の相続人に相続させる旨の遺言書を書けばいいからです。

相続人廃除は、家庭裁判所が判断します。

相続人廃除の申立ては被相続人が生前に申し立てることもできるし、遺言書で行うこともできます。

単なる親子げんかで家に寄り付かなかったとか、親の言いなりにならなかったなどの軽い理由では認められません。

暴力をふるうなども一時の激情から出たものであるとして認められない事例もあります。

相続人廃除は、非常にハードルが高い手続です。

②遺留分放棄をしてもらう

遺留分とは、相続財産に対して、認められる最低限の権利です。

被相続人に近い関係の相続人には、相続財産に対して最低限の権利が認められています。

遺言書などで遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求をすることができます。

遺留分を侵害した相続人に対して、遺留分に相当する金銭を請求します。

遺留分の放棄は、相続財産に対して認められる最低限の権利を相続人自身の意思で放棄することです。

被相続人の生前に遺留分を放棄する場合、家庭裁判所の許可が必要です。

遺留分は最低限認められる権利だから、放棄を許可するか許可しないか家庭裁判所は慎重に判断します。

相続人自身の意思を無視して、一方的に遺留分放棄をさせることはできません。

家庭裁判所が慎重に判断するとは、遺留分放棄をする充分な理由があるか確認するという意味です。

充分な理由があると認められるのは、遺留分の放棄をするに見合う充分な代償を得ていることです。

多くの場合、充分な生前贈与を受けている場合や事業などに充分な出資をしてもらっている場合が該当します。

親の言いなりにならないからとか気に入った相続人に財産を受け継がせたいからなどは、認められないでしょう。

③遺言書を書く

相続させたくない相続人がいる場合、「〇〇に相続させない」という遺言書を書くことが考えられます。

兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分があります。

遺留分がある相続人に相続させないという遺言書を書いた場合、家族のトラブルに発展するおそれがあります。

「〇〇に相続させない」という遺言書は、遺留分侵害額請求を認めるのか認めないかはっきりしないからです。

遺留分侵害額請求を認めない場合、廃除の意思があるのか廃除の意思がないのかあいまいだからです。

相続させたくない相続人に、遺留分に相当する財産だけ相続させるのが現実的でしょう。

④生前贈与をする

相続させたくない相続人がいる場合、財産を受け継いでもらいたい相続人に生前贈与をすることが考えられます。

生前贈与をする場合、相続させたくない相続人の遺留分を侵害しないようにする必要があります。

遺留分は最低限認められる権利だから、侵害されると家族のトラブルに発展します。

4遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

疎遠になっている相続人に、相続させたくない人は少なくありません。

自分の財産は、原則として、自分の思いどおりに処分することができます。

自分の財産を自分の思いどおりに相続させたいと思うのでしょう。

兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分があります。

遺留分は、遺言書によっても侵害することはできません。

被相続人の名義になっている財産であっても、家族の協力によって築いたものだからです。

遺留分を侵害するような遺言書は、トラブルに発展することが予想されます。

生前贈与して相続財産を減らせばよいと指南する自称専門家も散見します。

生前贈与に対して、遺留分侵害額請求をすることができます。

生命保険契約をして相続財産を減らせばよいと指南する自称専門家も散見します。

過大な生命保険に対して、遺留分侵害額請求をすることができます。

被相続人の財産は、家族の協力があって築くことができた財産のはずです。

すべてを自分の思いどおりにするより、家族へ感謝を伝えてあげる方が家族を幸せにすることができます。

一生をかけて築いた財産は、家族を幸せにするためのものだったでしょう。

せっかく築き上げた財産で家族がトラブルになったら、空しい苦労になります。

疎遠になっている相続人にも感謝を伝えてあげることで、家族も自分も幸せにすることができます。

トラブルになりにくい遺言書作成を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

事実婚・内縁の配偶者が特別縁故者

1事実婚・内縁の配偶者は相続人になれない

①相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は、次のとおりです。

(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡した場合、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続します。

相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することを代襲相続と言います。

②相続人になれるのは法律上の配偶者のみ

配偶者は、必ず相続人になります。

配偶者とは、法律上の配偶者を指します。

事実婚・内縁の配偶者は、相続人になれません。

事実婚・内縁関係の場合は、何年一緒にいても相続人になれません。

事実婚・内縁の配偶者に、相続する権利はないからです。

被相続人に莫大な借金があっても、借金を引き継いでしまうことはありません。

事実婚・内縁の配偶者は莫大な借金を心配して、相続放棄をする必要はありません。

長年一緒にいても、事実婚・内縁の配偶者は相続人ではありません。

被相続人の土地などの不動産を相続することもできません。

離婚して法律上の配偶者でなくなった元配偶者も相続人になれません。

法律上の配偶者でなくなった元配偶者が、離婚後、内縁の配偶者であっても、相続人になれません。

2特別縁故者は相続人不存在のとき財産を受け取る人

相続人になる人は、法律で決まっています。

被相続人が天涯孤独であることがあります。

相続人になる人がまったくいない場合、相続人不存在になります。

相続人不存在の人の財産は、最終的には国庫に帰属します。

相続人がいないから、死亡後の財産は周りの人が好きにするだろうと楽観的に考えているかもしれません。

相続人がいないからと言っていても、実際は家族と疎遠であるとか音信不通になっているだけであることが多いものです。

事実婚・内縁の配偶者は、何十年一緒にいても相続人になれません。

特別縁故者とは、相続人がまったくいないときに被相続人の財産を受け取る人です。

相続人ではないけれど、被相続人と特別親しい関係にあった人は相続財産を受け取ることができます。

相続人がまったくいないときだけ、特別縁故者に財産が分与されます。

相続人が存在する場合、特別縁故者に分与はされません。

相続人が音信不通でも行方不明になっていても、相続人不存在とは言えません。

絶縁していても相続人が存在している場合、相続財産は相続人が相続します。

特別縁故者と認められても、相続財産すべてを分与されるとは限りません。

莫大な相続財産があるのにわずかな財産だけ分与されることがあります。

3特別縁故者に認められるためには証拠が重要

①被相続人と生計同一の人

被相続人と同一世帯の属していた人は、特別縁故者として認められます。

事実婚・内縁の配偶者は、同一世帯で共同生活をしているでしょう。

被相続人と同一世帯で共同生活をしていたことは、住民票などで証明することができます。

事実婚・内縁の配偶者であれば、住民票の続柄欄に「夫(未届)」「妻(未届)」と記載されているでしょう。

「夫(未届)」「妻(未届)」と記載がある住民票は、強力な証拠になります。

住民票には、住所を移した日が記載されます。

長年同居していたことを証明できた場合、特別縁故者として認められやすくなります。

②被相続人の療養看護に努めた人

被相続人の生前に献身的に療養看護などのお世話をした人は、特別縁故者として認められます。

自宅でお世話をした場合だけでなく介護施設などへ通ってお世話をした場合も、認められます。

療養看護などのお世話をしたことは、次の証拠で証明します。

(1)医療費や介護費の請求書や領収書

(2)介護施設などの交通費の領収書

(3)介護施設などとのやり取りの分かるメールや手紙

(4) 介護施設などへ訪問したとき一緒に撮影した写真

特別縁故者に対する相続財産分与の申立てをすれば、特別縁故者に認めてもらえるわけではありません。

家庭裁判所が納得できる客観的な証拠が必要です。

介護施設などとのやり取りの分かるメールがあったとしても、それだけ一つだけでは難しいでしょう。

被相続人の生前に献身的に療養看護などのお世話をしたことを証明するため、できるだけ数多くの証拠を準備しておくことが重要です。

看護師や介護士などが仕事として療養看護に努めた場合、原則として特別縁故者には認められません。

仕事として療養看護に努めた場合、相応の対価や報酬を得ているはずだからです。

対価や報酬の程度を大幅に超えて特別献身的にお世話をした場合は、特別縁故者に認められる可能性があります。

③被相続人と特別な縁故のあった人

被相続人が生前から「遺産は〇〇さんに受け継いでもらいたい」と公言していることがあります。

被相続人は遺言書を作成して遺贈することができます。

遺贈とは、遺言書で相続人や相続人以外の人に財産を受け継いでもらうことです。

現実では遺言書を作成する人は、ごくわずかです。

被相続人の気持ちを生かすため、特別縁故者として認められることがあります。

被相続人と特別な縁故のあった人として認められるのは、典型的には家族同然に暮らしてきた内弟子などです。

被相続人が私財を投じて運営にかかわってきた団体なども被相続人と特別な縁故のあった人として認められる可能性があります。

被相続人と特別な縁故のあったことは、次の証拠で証明します。

(1)特別な縁故のあったことが分かるメール、手紙や写真

(2)被相続人が財産を譲る意思があったことが分かる書類、メール、手紙、日記

④相続人がいたら特別縁故者になれない

特別縁故者は、相続人不存在のとき財産を受け取る人です。

特別縁故者に財産が分与されるのは、相続人がまったくいないときに限られます。

相続人になる人は、法律で決まっています。

法律で決められた相続人がいる場合、絶縁していても不仲であっても相続人が相続します。

相続人がいるから、特別縁故者に財産が分与される余地はありません。

⑤法人も特別縁故者になれる

被相続人と特別な縁故のあった人として、法人が認められることがあります。

被相続人が経営にかかわって発展に尽くした会社に財産を受け継いでもらいたいと思うは自然だからです。

被相続人が生涯をかけて会社や団体の発展に尽くしたことが認められた場合、特別縁故者と認めれることがあります。

4特別縁故者に対する相続財産分与の申立ては家庭裁判所で手続

事実婚・内縁の配偶者は、被相続人と同居し生計同一だったでしょう。

被相続人の生前に献身的に療養看護などのお世話をした人でもあったでしょう。

特別縁故者として認められる条件を満たしていても、自動的に相続財産を引き継ぐことができるわけではありません。

特別縁故者に財産が分与されるのは、家庭裁判所で認められた場合だけだからです。

家庭裁判所から特別縁故者を探してくれることはありません。

相続人不存在の場合、相続財産は国庫に帰属するのが原則です。

相続財産を国庫に帰属させる人は、相続財産清算人と言います。

相続財産清算人から特別縁故者を探してくれることはありません。

特別縁故者として認められる条件を満たしていても、何もしないと何も受け取ることはできません。

相続財産を引き継ぐため、特別縁故者に対する相続財産分与の申立てが必要です。

特別縁故者に対する相続財産分与の申立ては、相続人を探す公告終了から3か月以内にする必要があります。

相続人を探す公告終了がいつになるのか、相続財産清算人と打合せをしておくといいでしょう。

特別縁故者に対する相続財産分与の申立ての前提として、相続財産清算人選任の申立てが必要になります。

特別縁故者は、相続財産清算人選任の申立てをすることができます。

5遺言書を作成すると手続がラク

相続人不存在の場合、相続財産は国庫に帰属するのが原則です。

家庭裁判所に特別縁故者として認められた場合だけ、財産が分与されます。

特別縁故者として認められるか認められないかは、家庭裁判所次第と言えます。

特別縁故者として認められる条件を満たしていたとしても、家庭裁判所に納得してもらえないかもしれません。

家庭裁判所に納得してもらえるだけの証拠を準備できないかもしれません。

充分な証拠を準備できない場合、特別縁故者として認めてはもらえません。

家庭裁判所次第になることから、事実婚・内縁の配偶者が財産を受け取れるかは不確実です。

事実婚・内縁の配偶者が家庭裁判所の手続をするのは、負担が大きいでしょう。

事実婚・内縁の配偶者は、相続人になれません。

事実婚・内縁関係の場合は、何年一緒にいても相続人になれません。

事実婚・内縁の配偶者に財産を受け取ってもらいたい場合、遺言書作成がおすすめです。

家庭裁判所の手続と較べるとはるかにラクです。

遺言書は被相続人の意思があれば、作成することができます。

被相続人に相続人がいる場合でも、遺言書で財産を引き継いでもらうことができます。

事実婚・内縁の配偶者に財産を引き継いでもらいたい場合、遺言書作成は欠かせません。

遺言書があれば、財産を引き継ぐ手続もラクになります。

遺言書が無効にならないようにするため、公正証書遺言がおすすめです。

6遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

家族のさまざまな事情から、事実婚・内縁を選択する人がいます。

事実婚・内縁関係であっても、元気であれば不自由が少なくなっています。

事実婚・内縁の配偶者が死亡した場合、相続人になることはできません。

事実婚・内縁の配偶者に財産を受け継いでもらいたい場合、生前から準備しておくことが重要です。

遺言書は、遺言書の意思を示すものです。

遺言書は遺言者の死後に効力を生じるものなので、厳格な書き方ルールがあります。

厳格な書き方ルールに合わない遺言は、無効になります。

せっかく遺言書を作成するのであれば、公証人が関与する公正証書遺言がおすすめです。

公証人は、法律の専門家です。

公正証書遺言は公証人が文書にするから、書き方ルール違反で無効になることは考えられません。

公正証書遺言を作成する場合、事前に公証役場との打ち合わせが必要になります。

何の準備もせず公証役場に出向いても、遺言書作成をすることはできません。

公正証書遺言の作成は、司法書士などの専門家に依頼することができます。

司法書士などの専門家は、公証役場などの打ち合わせをして遺言書作成をサポートします。

司法書士などの専門家に依頼することで、スムーズに遺言書作成をすることができます。

事実婚・内縁の配偶者に財産を受け継いでもらいたい人は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

遺言書は検認しなくても無効にならない

1自筆証書遺言は家庭裁判所で開封

①遺言書の種類

遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作るケースがほとんどです。

自筆証書遺言は、自分ひとりで書いて作った遺言書です。

自筆証書遺言を作成した後は、原則として、自分で保管します。

作成した自筆証書遺言を法務局に提出して、保管してもらうことができます。

公正証書遺言は、公証人が文書に取りまとめて作る遺言書です。

証人2人に確認してもらって作ります。

公正証書遺言を作成した後は、公正証書遺言原本は公証役場で保管されます。

②自筆証書遺言を見つけたら家庭裁判所で検認

相続が発生した後、遺言書を見つけることがあります。

遺言者の生前に遺言書を預かっておいて欲しいと依頼されるかもしれません。

自筆証書遺言を見つけた人や預かっている人は、家庭裁判所へ届け出る必要があります。

遺言書を届け出る手続を遺言書検認の申立てと言います。

自筆証書遺言を見つけたら、家庭裁判所で検認手続をします。

③検認前に開封するとペナルティー

相続人であれば、遺言書の内容が気になるかもしれません。

封がされている遺言書は、検認期日に家庭裁判所で開封してもらいます。

勝手に開封すると、ペナルティーになるおそれがあります。

封筒に入っていない遺言書であっても、検認は必要です。

封筒に入っているだけで封がされていない遺言書であっても、検認は必要です。

封筒の表書きに遺言書と書いてあれば、中身は遺言書であると気がつくことができます。

表書きに何も書いていない場合、気がつかずに開封してしまうことがあります。

誤って開封してしまったら、そのまま家庭裁判所へ提出します。

元に戻そうとして糊付けなどをすると、かえって他の相続人から怪しまれます。

正直に打ち明けた方がいいでしょう。

検認前に開封すると、ペナルティーになるおそれがあります。

④検認では形状・内容を確認する

遺言書検認の申立てを受け付けたら、家庭裁判所は相続人全員を家庭裁判所に呼び出します。

相続人に立会いをしてもらって、遺言書を開封します。

遺言書を開封した後、遺言書の形状、加除の状態、日付や署名を確認します。

確認した内容は、調書に取りまとめます。

調書を見れば、検認期日時点の遺言書の形状・内容が分かります。

検認期日以降に改ざんや変造をした場合、調書と照らし合わせることで分かってしまいます。

検認期日以降、改ざんや変造を防止することができます。

検認手続は、遺言書の改ざんや変造を防止するための手続です。

検認手続では、遺言書の形状・内容を確認します。

⑤公正証書遺言は検認不要

公正証書遺言を作成した後は、公証役場で厳重に保管されます。

公正証書遺言原本は公証役場で大切に保管されているから、改ざんや変造はあり得ません。

検認手続は、遺言書の改ざんや変造を防止するための手続です。

公正証書遺言は、改ざんや変造を防止するための手続は不要です。

公正証書遺言は、検認不要です。

⑥法務局保管の自筆証書遺言は検認不要

自筆証書遺言を作成した後に法務局に提出して、保管してもらうことができます。

自筆証書遺言の提出を受け付けたら、法務局は厳重に保管します。

提出された自筆証書遺言は法務局で大切に保管されているから、改ざんや変造はあり得ません。

検認手続は、遺言書の改ざんや変造を防止するための手続です。

法務局保管の自筆証書遺言は、改ざんや変造を防止するための手続は不要です。

法務局保管の自筆証書遺言は、検認不要です。

2遺言書は検認しなくても無効にならない

①検認前に開封しても無効にならない

封がされている遺言書は、検認期日に家庭裁判所で開封してもらいます。

勝手に開封すると、ペナルティーになるおそれがあります。

勝手に開封しても、遺言書が無効になることはありません。

遺言書であることに気づかず、開封してしまうことがあります。

家庭裁判所で開封してもらうルールがあることを知らないかもしれません。

うっかり開封してしまっても、遺言書の有効無効に影響はありません。

検認前に開封しても、遺言書は無効になりません。

②検認期日に欠席しても相続できる

遺言書検認の申立てを受け付けたら、家庭裁判所は相続人全員を家庭裁判所に呼び出します。

遺言書があることを知らせて、検認期日に立会いをしてもらうためです。

家庭裁判所に呼び出されても、欠席しても差し支えありません。

遺言書検認の申立てをした人は、検認期日に出席しなければなりません。

遺言書検認の申立てをした人は、検認期日に遺言書を持って行かなければならないからです。

検認期日に欠席しても、遺言書が無効になることはありません。

検認期日に欠席しても、相続人でなくなることもありません。

検認手続は、遺言書の改ざんや変造を防止するための手続だからです。

検認期日に欠席しても、相続することができます。

③検認しないと相続人間でトラブルのおそれ

自筆証書遺言を見つけた人や預かっている人は、遅滞なく家庭裁判所へ届け出る必要があります。

遺言書検認の申立てには、厳格な期限があるわけではありません。

遅くなり過ぎない程度であれば、問題にならないでしょう。

相続が発生すると、家族は忙しくなります。

日常の仕事や家事に加えて、たくさんの相続手続をしなければならなくなるからです。

裁判所に対する手続は、よく分からないことが多いでしょう。

よく分からないから、先延ばししがちになります。

単に、忙しい、分からないと思って先延ばししているだけなのに、他の相続人にはそう見えないことがあります。

他の相続人からは、遺言書を隠匿しているように見えることがあるからです

不当な利益を得る目的で遺言書を隠匿した場合、相続欠格になります。

相続欠格は、相続人にふさわしくない人の相続権を奪うことです。

欠格になると相続できなくなるし、遺留分も失われます。

遺言書を隠匿した場合、刑事責任を問われることがあります。

遺言書は、権利義務に関する書面です。

権利義務に関する書面を隠匿した場合、私用文書毀棄罪に問われます。

私用文書毀棄罪は、懲役刑のみが定められている重い犯罪です。

検認しないと、相続人間でトラブルになるおそれがあります。

④検認手続で遺言書の有効無効を判断しない

検認手続は、遺言書の改ざんや変造を防止するための手続です。

検認手続は、遺言書の有効無効を確認する手続ではありません。

検認手続と遺言書の効力には、何の関係もありません。

検認手続をしても、無効の遺言書は無効です。

検認手続をしなくても、有効の遺言書は有効です。

無効の遺言書は、検認手続をしても有効になりません。

有効の遺言書は、検認手続をしなくても無効になりません。

検認手続をした後に、遺言書は無効であると争うことができます。

検認期日に欠席した相続人が遺言書は無効であると争うことができます。

検認手続と遺言書の効力には、何の関係もないからです。

検認手続では、遺言書の有効無効を判断されません。

3検認をしないと相続手続ができない

①相続手続先に受付をしてもらえない

検認手続と遺言書の効力には、何の関係もありません。

検認手続は、遺言書の改ざんや変造を防止するための手続だからです。

検認手続をしなくても、有効の遺言書は有効です。

検認手続が必要なのに検認をしていない場合、遺言書を使って相続手続をすることはできません。

相続手続先に、受付をしてもらえないからです。

不動産について相続登記をする場合、法務局が認めてくれません。

預貯金について解約手続をする場合、金融機関が認めてくれません。

検認をしないと、相続手続先に受付をしてもらえません。

②検認証明書は申請が必要

遺言書の検認手続が終わった場合、家庭裁判所で検認証明書を発行してもらうことができます。

遺言執行をする場合、検認証明書が必要になります。

検認証明書を発行してもらうためには、申請が必要です。

検認証明書の手数料は、150円です。

収入印紙を申請書に貼付して納入します。

収入印紙は、貼り付けるだけで消印をしません。

裁判所の人が消印をするからです。

検認証明書は、申請が必要です。

4遺言書の検認をしても遺産分割協議

遺言書は、遺言者の意思を示すものです。

被相続人の財産は、原則として、被相続人の意思が最大限尊重されるべきものでしょう。

相続人としても、被相続人の意思を尊重し、遺言書の内容を実現させてあげたいと思うでしょう。

ときには遺言書の内容があまりに偏ったものであることがあります。

偏った内容の遺言書をそのまま執行すると、大きなトラブルになるおそれがあります。

トラブルになるおそれがある遺言書をわざわざ執行して、相続人間でトラブルにする必要はありません。

相続財産の分け方について、相続人全員で話し合いをして決定した方が合理的でしょう。

相続人全員の合意で、遺産分割協議をすることができます。

遺言書の検認をした後であっても、相続人全員で遺産分割協議をすることができます。

5遺言書検認の申立てを司法書士に依頼するメリット

自筆証書遺言や秘密証書遺言を預かっている人や見つけた人は家庭裁判所に届け出る必要があります。

遺言書を隠したり捨てたりすると、相続人になることができません。

他の相続人から疑いをかけられてトラブルになるのを避けるためにも、すみやかに家庭裁判所に検認の申立てをしましょう。

遺言書検認の申立てを提出するためには、たくさんの書類が必要になります。

仕事や家事で忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続を丸ごとおまかせできます。

家族にお世話が必要な方がいて、側を離れられない方からのご相談もお受けしております。

裁判所に提出する書類を作成できるのは、弁護士と司法書士のみです。

弁護士と司法書士でない人は作成代行はできませんから、充分注意しましょう。

遺言書の検認を司法書士に依頼した場合、遺言書検認申立書の作成だけでなく、家庭裁判所への提出もおまかせいただけます。

遺言書を預かっている方や見つけた方はトラブルになる前に、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

失踪宣告で借金を相続

1失踪宣告で相続が開始する

①失踪宣告で死亡と見なされる

相当長期間、行方不明になっている場合、死亡している可能性が高い場合があります。

条件を満たした場合、死亡の取り扱いをすることができます。

失踪宣告とは、行方不明の人が死亡した取り扱いとするための手続です。

失踪宣告がされたら、たとえ死亡していなくても死亡した取り扱いをします。

行方不明が長期化した場合、家族が困ります。

家族であっても、行方不明の人の財産を処分することができません。

行方不明者の配偶者は、再婚することができません。

残された家族のために、行方不明者を死亡したものと扱う制度が失踪宣告の制度です。

失踪宣告がされると、死亡した取り扱いをします。

失踪宣告がされた人に、相続が発生します。

相続財産は、相続人全員の共有財産になります。

相続人全員の合意があれば、相続財産を自由に分けることができます。

遺産分割協議によって相続した後は、相続人が自由に処分をすることができます。

②普通失踪は生死不明7年

一般的に失踪宣告といった場合、普通失踪を指しています。

生死不明の期間を失踪期間と言います。

普通失踪では、失踪期間が7年必要です。

生死不明のまま7年経過した場合に、自動的に死亡と見なされるわけではありません。

家庭裁判所が失踪宣告したときに、死亡と見なされます。

生死不明の人の家族や利害関係人は、家庭裁判所に失踪宣告の申立てをすることができます。

家庭裁判所に失踪宣告の申立てをした後、家庭裁判所が死亡と認めていいか調査します。

家庭裁判所の状況や事件の内容によっては、調査のために1年ほどかかる場合もあります。

生死不明のまま7年以上経過したと認められる場合、家庭裁判所は失踪宣告をすることができます。

③特別失踪(危難失踪) は生死不明1年

行方不明の人が大災害や大事故にあっていることがあります。

大災害や大事故に遭った場合、死亡している可能性が非常に高いものです。

特別失踪(危難失踪)とは「戦地に行った者」「沈没した船舶に乗っていた者」「その他死亡の原因となる災難に遭遇した者」などを対象にする失踪宣告です。

死亡している可能性が非常に高いので、失踪期間は短い期間です。

特別失踪(危難失踪)では、失踪期間が1年で済みます。

生死不明のまま1年以上経過したと認められる場合、家庭裁判所は失踪宣告をすることができます。

④死亡と見なされる日に相続開始

失踪宣告がされると、たとえ死亡していなくても死亡した取り扱いをします。

普通失踪では生死不明になってから7年間経過したときに、死亡したものと見なされます。

特別失踪(危難失踪)では危難が去ったときに、死亡したものと見なされます。

たとえ死亡していなくても死亡した取り扱いをするから、相続が開始します。

死亡と見なされる日が、相続が開始する日です。

失踪宣告の手続は、長期間かかります。

相続が開始する日は、失踪宣告の申立てをした日ではありません。

裁判所が失踪宣告をした日でもありません。

相続手続の基準になるのが、死亡と見なされる日です。

2行方不明なら家族に取立てができない

①家族に返済義務はない

お金を借りたら、借りたお金を返さなければなりません。

お金を返す義務は、お金を借りた人だけの義務です。

お金を借りた後、借金を返せなくなることがあります。

借金を返せなくなった場合、お金を借りた人が責任を取ります。

お金を返す義務は、お金を借りた人だけの義務だからです。

借金がきっかけになって、行方不明になることがあります。

借金の返済を滞らせて行方不明になっても、家族に返済義務はありません。

お金を借りた人の責任であって、家族はお金を借りた人ではないからです。

借金を滞らせても、家族が自動で借金を返済する義務を負うことはありません。

②連帯保証人は肩代わりの義務がある

お金を借りるときに、連帯保証人を立てることがあります。

連帯保証人は、借金を返せなくなったときに肩代わりをする人です。

借金を返せなくなった場合でも肩代わりをしてくれるから、安心してお金を貸すことができます。

お金を借りるときに、家族が連帯保証人になることがあります。

お金を借りた人が返済を滞らせた場合、連帯保証人は肩代わりをしなければなりません。

お金を借りた人が返済を滞らせたまま行方不明になった場合、代わりに返済をしなければなりません。

連帯保証人は、借金を返せなくなったときに肩代わりをしますと約束した人だからです。

連帯保証人は、肩代わりの義務があります。

③第三者への取立ては違法行為

お金を返す義務は、お金を借りた人だけの義務です。

連帯保証人には、肩代わりに義務があります。

家族であっても、お金を返す義務はありません。

連帯保証人になっていないのに、自動で借金を返済する義務を負うことはありません。

債権者は借金を返してもらいたいから、家族に連絡を取ってくるでしょう。

お金を返す義務がない人に対して、みだりに催促する行為は違法です。

貸金業者は、行政から監督を受けています。

執拗な催促をする場合、行政に苦情を申し入れることができます。

違法な取り立てと認められた場合、業務停止などの行政処分が行われます。

第三者への取立ては、違法行為です。

3失踪宣告後は借金は相続財産

①失踪宣告で相続人に返済義務

失踪宣告がされると、たとえ死亡していなくても死亡した取り扱いをします。

失踪宣告で、相続が発生します。

相続が発生すると、被相続人のものは相続人が相続します。

被相続人のプラスの財産とマイナスの財産が相続財産です。

被相続人が借金を抱えたまま死亡した場合、借金は相続人全員に相続されます。

借金は相続されるから、相続人は借金の返済義務を相続します。

失踪宣告がされると、相続人全員に借金の返済義務が引き継がれます。

②失踪宣告後は借金の調査ができる

お金を返す義務は、お金を借りた人だけの義務です。

借金がいくらあるかなどの信用情報は、重要な個人情報です。

お金を借りた人が生きている間、家族が勝手に借金を調査することはできません。

お金を借りた人に失踪宣告がされた場合、相続人は借金の調査をすることができます。

消費者金融やクレジット会社は、指定信用情報機関に加入しています。

信用情報を確認すると、ローンやクレジットなどの取引内容、返済状況が詳しく分かります。

(1)日本信用情報機構(JICC)

(2)株式会社シー・アイ・シー(CIC)

(3)全国銀行協会全国銀行個人信用情報センター(KSC)

相続人は、信用情報機関に対して情報開示を請求することができます。

信用情報機関に開示請求をすることで、被相続人の借金を調べることができます。

③失踪宣告後は相続放棄ができる

失踪宣告がされるまでは、行方不明の人は生きている扱いです。

相続が発生した後、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄を希望する申立てをします。

被相続人が生きている間は、相続放棄をすることできません。

相当長期間行方不明であっても、失踪宣告されずに行方不明のままなら生きている扱いです。

行方不明のままなのに相続放棄の申立てを提出しても、受け付けてもらえません。

④相続放棄をしても生命保険の死亡保険金

相続が発生した後、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

単純承認と見なされる行為は、法律で定められています。

相続財産の名義変更をした、相続財産である銀行の預貯金を引き出して使ってしまった場合が典型的です。

単純承認をしたのに、家庭裁判所で相続放棄が認められても無効です。

単純承認をしたら、撤回することはできないからです。

失踪宣告がされると、たとえ死亡していなくても死亡した取り扱いをします。

行方不明になった人に生命保険がかけてあった場合、生命保険の死亡保険金が支払われます。

原則として生命保険の保険金を受け取る権利は、相続人の固有の財産です。

受取人が「相続人」と指定してあっても、相続で受け取るものではありません。

被相続人の死亡をきっかけにして、保険契約によって受取人が保険金を受け取るものです。

相続によって、被相続人から受け継いだものではありません。

相続人の固有の財産だから、相続放棄をした人は生命保険の保険金を受け取ることができます。

生命保険の保険金を受け取ったことで、相続放棄が無効になることはありません。

相続放棄をした場合、消費者金融の借金を引き継ぐことはありません。

相続放棄をしても、生命保険の死亡保険金を受け取ることができます。

債務者の家族であっても、生命保険の死亡保険金で債務者の借金を返済する義務はありません。

4失踪宣告を受けた人が生きていたら

①失踪宣告の取消は家庭裁判所で手続

失踪宣告がされたけど、実は本人は新天地で元気に生きていたということがあります。

失踪宣告をされた人が生きていると分かっても、自動的に失踪宣告が取り消されるわけではありません。

家庭裁判所は失踪宣告された人が、その後、生きているかどうか分からないからです。

失踪宣告された人が生きていることが分かった場合や失踪宣告されたときと異なる時期に死亡したことが判明した場合、家庭裁判所に失踪宣告の取消の審判の申立てをします。

家庭裁判所が失踪宣告を取消した場合、失踪宣告による死亡の効果がなかったことになります。

失踪宣告の取消をしたときも、官報にお知らせを出します。

②財産は返還しなければならない

失踪宣告とは、行方不明の人が死亡した取り扱いとする手続です。

失踪宣告がされると、相続が開始します。

失踪宣告が取り消されると、行方不明者が死亡したことはなかったことになります。

死亡がなかったことになりますから、相続もなかったことになります。

相続によって財産を得た人は、行方不明者に財産を返さなければなりません。

たとえ、行方不明者が生きているとは思わなかったとしても、財産は返す必要があります。

返す財産は、現に利益を受けている限度とされています。

相続人が遊興費などで使ってしまっている場合は、返す必要がありません。

生活費や自分の借金の返済に充てている場合などは、現に利益を受けていると言えます。

その分は、返還が必要です。

現に利益を受けている限度とは、同じ形で残っている意味ではありません。

形を変えて残っている場合も含みます。

生活費として使ったのであれば、自分のお金をその分使わずに済んでいます。

生活費分の利益を得ていると言えます。

③生命保険も返還しなければならない

死亡により支払われるものとして、生命保険の保険金は高額なものでしょう。

失踪宣告が取り消されると、返還しなければなりません。

住宅ローンを組むときに団体信用生命保険に加入している場合、生命保険金で住宅ローンの残額を支払っているでしょう。

住宅ローンの残額を支払わなくてもよくなったという形で利益が残っていると考えられます。

現に利益を受けていると言えますから、この利益を返還しなければなりません。

5生死不明の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット

相続人が行方不明であることは、割とよくあることです。

行方不明の相続人がいると、相続手続を進めることができません。

相続が発生した後、困っている人はたくさんいます。

自分たちで手続しようとして、挫折する方も少なくありません。

失踪宣告の申立ては、家庭裁判所に手続が必要になります。

通常ではあまり聞かない手続になると、専門家のサポートが必要になることが多いでしょう。

信託銀行などは、高額な手数料で相続手続を代行しています。

被相続人が生前、相続人のためを思って、高額な費用を払っておいても、信託銀行はこのような手間のかかる手続を投げ出して知識のない遺族を困らせます。

知識のない相続人が困らないように高額でも費用を払ってくれたはずなのに、これでは意味がありません。

税金の専門家なども対応できないでしょう。

困っている遺族はどうしていいか分からないまま、途方に暮れてしまいます。

裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。

途方に暮れた相続人をサポートして、相続手続を進めることができます。

自分たちでやってみて挫折した方も、信託銀行などから丸投げされた方も、相続手続で不安がある方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

特別縁故者が遺産を受け取る要件

1特別縁故者に財産が分与される

①相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は、次のとおりです。

(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

②相続人不存在なら国庫帰属

相続人になる人は、法律で決まっています。

相続人がまったくいない天涯孤独の人がいます。

相続人はいるけど、相続放棄をすることがあります。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなかったと扱われます。

相続人が不存在の場合、相続財産は国庫に帰属します。

③相続人不存在のとき特別縁故者財産分与の申立て

相続が発生したら、被相続人のものは相続人が相続します。

被相続人が生前に遺言書を作成していることがあります。

遺言書がある場合、遺言書の指示どおりに財産を引き継ぐことができます。

遺言書を作成する人は、多くはありません。

遺言書がない場合、相続財産は国庫に帰属するのが原則です。

特別縁故者とは、被相続人に特別な縁故があった人です。

相続財産を国庫に帰属させるより、特別な関係にあった人に分与した方が適切なことがあります。

相続人不存在である場合、家庭裁判所に対して特別縁故者財産分与の申立てをすることができます。

家庭裁判所に特別縁故者と認められれば、相続財産を分与されます。

2特別縁故者に認められる要件

①生計を同じくしていた人

相続が発生したら、一定の範囲の家族が相続人になります。

相続人になる人は、法律で決められています。

例えば、被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は必ず相続人になります。

相続人になる配偶者とは、法律上の配偶者です。

事実婚・内縁の配偶者は、相続人ではありません。

事実婚・内縁の配偶者は、被相続人と一緒に暮らして生計を同じくしていたでしょう。

相続人不存在である場合、特別縁故者に認められる可能性があります。

例えば、配偶者に連れ子がいることがあります。

法律上の配偶者は、相続人になることができます。

連れ子は、被相続人の子どもではありません。

被相続人と連れ子は、当事者が合意すれば養子縁組をすることができます。

養子縁組をした場合、養子は養親の子どもになります。

養親が死亡したとき、養子は相続人になります。

養子は、養親の子どもだからです。

養子縁組をしていない場合、連れ子には親族関係がありません。

被相続人の相続人になることはできません。

連れ子が相続人と一緒に暮らして生計を同じくしていることがあります。

相続人不存在である場合、特別縁故者に認められる可能性があります。

特別縁故者に認められるか家庭裁判所が判断します。

家庭裁判所は、当事者の主張だけでなく客観的な証拠を重視します。

被相続人と一緒に暮らして生計を同じくしていた場合、同一の住民票があるでしょう。

事実婚・内縁の配偶者は、住民票に「夫(未届)」「妻(未届)」と記載してもらえます。

長年同居していたことも、住民票で証明することができます。

長年同居して生計を同じくしている場合、特別な縁故があったと認められやすくなるでしょう。

②被相続人の療養看護につとめた人

療養看護につとめた人とは、被相続人の身の回りの世話を献身的にした人です。

例えば、被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

子どもの配偶者は、相続人ではありません。

被相続人のいとこなども相続人ではありません。

子どもの配偶者やいとこが被相続人の療養看護につとめていることがあります。

親族として助け合いをする以上に献身的に療養看護に努めていた場合、特別縁故者に認められる可能性があります。

被相続人から相当の対価を得ていた場合、献身的とは言えないでしょう。

看護師やヘルパーとして対価を得ていた場合、特別縁故者に認められるのは難しいでしょう。

対価を得ていたものの対価の程度を大きく超えて献身的に尽くしていた場合、特別縁故者に認められる可能性があります。

療養看護につとめたことは、次の書類で証明することができます。

(1)医療費や介護費の領収書

(2)療養看護のための交通費の領収書

(3)被相続人と頻繁に交流していたことが分かる手紙、写真、メール、日記

(4)献身的に療養看護につとめていたことが分かる手紙、写真、メール

③その他被相続人と特別な関係にあった人

特別縁故者とは、被相続人に特別な縁故があった人です。

遺言書がなくても、その人に相続財産を受け継がせるのが適当と考えられる特別な関係がある人は特別縁故者と認められる可能性があります。

例えば、被相続人が生前設立し発展に尽力してきた法人があることがあります。

被相続人が心血注いできた法人は、相続財産を受け継がせるのに適切と考えられるでしょう。

被相続人と特別な関係にあったと認められた場合、特別縁故者に認められることがあります。

他にも、被相続人の家族同然に暮らしてきた内弟子がいることがあります。

被相続人がわが子同然に可愛がっていて、事業を引き継がせたいと常々言っていることがあります。

被相続人が後継者にしたいと考えていた人に、相続財産を受け継がせるのに適切と考えられるでしょう。

被相続人と特別な関係にあったと認められた場合、特別縁故者に認められることがあります。

被相続人と特別な関係にあったことは、次の書類で証明することができます。

(1)被相続人と親密な関係にあったことが分かる手紙、写真、メール、日記

(2)被相続人と頻繁に交流していたことが分かる手紙、写真、メール、日記

(3)被相続人が相続財産を引き継がせる意思があったことが分かる書類

④相続人がいたら特別縁故者は認められない

特別縁故者が認められるのは、相続人が不存在のときだけです。

相続人になる人は、法律で決められています。

家族のさまざまな事情から、被相続人と疎遠になっている家族がいることがあります。

音信不通や行方不明の相続人がいることがあります。

音信不通であっても行方不明であっても、法律で決められた人は相続人になります。

相続財産は、相続人が相続します。

相続人がいるのに、特別縁故者が認められることはありません。

⑤死後の縁故は認められない

特別縁故者とは、被相続人に特別な縁故があった人です。

被相続人の生前に特別な関係があったと認められる人が特別縁故者です。

被相続人が死亡した後、被相続人の遺体を引き取ったり葬儀を行ったりする必要があります。

多くの場合、生前にも特別な関係があった人が遺体を引き取ったり葬儀を行ったりするでしょう。

生前にほとんど関与や交流がなかった人が、遺体を引き取ったり葬儀を行ったりすることがあります。

被相続人に身寄りがないため、葬儀や祭祀を行うような事例です。

被相続人の生前に関与や交流がない場合、特別縁故者に認められません。

遺体を引き取ったり葬儀を行ったりすることは、生前にも特別な関係があったことが推察されます。

生前に特別な関係があったことを主張したうえで、遺体を引き取ったり葬儀を行ったりしたことを主張するといいでしょう。

葬儀は、人生最後の儀式として重要なものです。

被相続人の死亡後に葬儀や祭祀のための費用を負担した場合、合理的な金額であれば相続財産から支払われるのが通常です。

3特別縁故者に対する財産分与の申立ての流れ

①相続財産清算人選任の申立て

相続人がまったくいない場合、相続財産は最終的には国庫に帰属します。

相続財産清算人とは、相続財産を清算して国庫に帰属させる人です。

相続人がまったくいない場合、家庭裁判所に相続財産清算人を選んでもらいます。

②債権者受遺者へ申出の公告

家庭裁判所に選任された相続財産清算人から、債権者や受遺者に対して公告が出されます。

債権者は、お金を払ってもらう権利がある人です。

受遺者は、遺言書で財産を受け取る権利がある人です。

債権者は、相続財産から払ってもらいたいと考えるでしょう。

相続財産清算人は、相続財産から支払をして清算します。

債務者は、お金を払う義務がある人です。

相続人がいれば、相続人が受け取ることができるはずです。

相続財産清算人は、きちんと支払をしてもらって清算します。

③相続人不存在が確定

相続人捜索の公告の期間が満了した場合、相続人不存在が確定します。

特別縁故者に対して財産が分与されるのは、相続人がいないときです。

戸籍謄本で確認するだけでなく、相続人捜索の公告をします。

④特別縁故者に対する財産分与の申立て

相続人不存在が確定した場合、特別縁故者に対する財産分与の申立てをすることができます。

特別縁故者に対する財産分与の申立てができるのは、相続人不存在が確定してから3か月以内です。

3か月を過ぎると、申立てができなくなります。

⑤特別縁故者に対する財産分与の審判

家庭裁判所で特別縁故者として認められた場合、相続財産の一部または全部が分与されます。

特別縁故者として認められなかった場合、相続財産は国庫に帰属します。

4特別縁故者に相続税

特別縁故者が多額の財産を受け取る場合、相続するのではありませんが、相続税の対象になります。

相続税がかかるのは、基礎控除を超える場合です。

相続税の基礎控除=3000万円+600万円×法定相続人の人数

特別縁故者が財産を受け取る場合、法定相続人はいないはずです。

3000万円を超えて財産を受け取ったとき、相続税がかかります。

特別縁故者が相続税を納めるとき、通常時の2割加算がされます。

5遺言書があると手続がラク

被相続人が死亡してから、国庫に帰属するまで1年以上の時間がかかります。

相続財産清算人選任の申立てなど裁判所の手続は、時間と労力がかかります。

特別縁故者に対する相続財産分与の申立てをしても、家庭裁判所は必ずしも認めてくれません。

相続人がいない人は、遺言書を書いて財産の行き先を指定しましょう。

お世話になった役所や慈善団体に寄付をして、財産を活かしてもらうことができます。

財産を受け取ってもらうのは、相続人でなければならないというルールはありません。

近年は、おひとりさまなどが慈善団体への寄付を望むことが多いです。

田舎の山林など寄付する財産の種類によっては、寄付を受けてもらえないこともあります。

使い道が指定してある寄付は自由に使えないから困ると言って断られることもあります。

財産の行き先を決める場合、相手方の都合を聞いて決めましょう。

遺言書を書く前に相談することが必要です。

遺言書の内容を実行するために、遺言執行者も指定しておくと安心です。

6遺言書作成と遺言執行を司法書士に依頼するメリット

相続手続はタイヘンですが、相続人がいない場合もタイヘンです。

相続人がいないから、財産は国に持っていかれて、何もしなくていいと軽く考えがちです。

実際は、被相続人が死亡してから、国庫に帰属するまで1年以上の時間がかかります。

財産の内容によっては、100万円以上の費用の負担があることも見逃せません。

国に持っていかれるよりは、お世話になった人に受け継いでもらいたい、自分の気持ちを活かしてくれる慈善団体などに使ってもらいたいという気持ちがある人もいるでしょう。

お世話になった人に受け継いでもらいたい、自分の気持ちを活かしてくれる慈善団体などに使ってもらいたいという意思は遺言書で実現できます。

お世話になった人に受け継いでもらいたい場合、特別縁故者に対する相続財産分与の申立ができますが、必ずしも認められるとは限りません。

認められても、財産の一部のみの場合もあります。

何より、家庭裁判所に対する手続ですから、一般の人には高いハードルです。

遺言書に、遺贈することを書き、遺言執行者を決めておけば、手間はかかりません。

お世話になった人は待っているだけで済みます。

遺言書は書き方に細かいルールがあります。

細かいルールを守っていないと遺言書は無効になってしまいます。

適切な遺言書作成と遺言執行者選任は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

配偶者居住権設定登記

1配偶者居住権とは

①配偶者居住権は設定が必要

配偶者居住権は、相続が発生してから配偶者が住む場所を失うことがないように保護するために作られた権利です。

配偶者居住権は、自動的に発生することはありません。

遺言書や遺産分割協議などで、権利を設定する必要があります。

②建物が被相続人と共有の場合のみ配偶者居住権は成立

建物を被相続人と配偶者以外の人と共有しているケースがあります。

配偶者居住権は、被相続人と配偶者以外の人と共有建物の場合は成立しません。

③配偶者居住権は原則配偶者の終身存続

配偶者居住権は、原則として終身です。

遺言書や遺産分割協議などによって、存続期間を決めることもできます。

④配偶者居住権は建物全体が対象

配偶者居住権では、居住部分だけでなく建物全体が対象になります。

店舗付き住宅などでは、店舗も含めて対象になります。

配偶者居住権では、店舗などから得た収入は配偶者のものにできます。

⑤配偶者居住権は登記できる

要件を満たせば、配偶者居住権は登記をしなくても成立します。

配偶者居住権はせっかく登記できるのに、登記しないと大きな不利益を受けるおそれがあります。

2配偶者居住権は設定する方法

①遺言書で遺贈

配偶者居住権は、自動的に発生することはありません。

遺贈とは、被相続人が遺言によって、法定相続人や法定相続人以外の人に、財産を譲ってあげることです。

配偶者居住権を遺言書で遺贈することができます。

②死因贈与契約で取得

自分の財産を無償で譲ってあげることを贈与と言います。

贈与は、譲り渡す人と譲り受ける人の合意がある契約です。

死因贈与は、譲り渡す人が死亡したときに贈与の効果が発生する契約です。

配偶者居住権を死因贈与契約で設定することができます。

後日トラブルになることが予想されるのであれば、死因贈与契約は公正証書にしておくといいでしょう。

死因贈与契約を締結した場合、始期付配偶者居住権設定仮登記をすることができます。

公正証書に仮登記の承諾条項をいれておくといいでしょう。

公正証書に仮登記承諾条項がある場合、始期付配偶者居住権設定仮登記は配偶者が単独申請をすることができます。

仮登記とは、今すぐ本登記をすることができない場合に将来のため登記上の順位を確保するための登記です。

財産を譲ってあげる人が死亡して、契約の効力が発生した場合、本登記を申請します。

③遺産分割協議で合意

相続が発生した場合、被相続人のものは相続人全員の共有財産になります。

相続財産の分け方は、相続人全員による話し合いの合意で決めなければなりません。

相続財産の分け方について相続人全員の話し合いを遺産分割協議と言います

被相続人の配偶者は、遺産分割協議で相続人全員の合意ができれば配偶者居住権を取得することができます。

3配偶者居住権設定登記しないと権利主張ができない

配偶者居住権は、設定が必要です。

遺言書、死因贈与契約、遺産分割協議で配偶者居住権を設定することができます。

配偶者居住権を設定しても、事情を知っているのは当事者だけです。

配偶者居住権は、登記しなくても有効です。

建物所有者は、配偶者居住権を設定した後に配偶者を追い出すことはできません。

登記をしていない場合、第三者からは配偶者居住権の存在は分かりません。

配偶者居住権が設定された事実を知らずに、第三者が建物所有者から建物を買い受けることがあります。

建物は重要な財産であることが多いので、買主は直ちに所有権移転登記をします。

買主は建物を使うため、配偶者に立ち退いて欲しいと要求するでしょう。

配偶者居住権があるから、立ち退きたくないと文句を言うことはできません。

配偶者居住権設定登記をしていない場合、権利主張ができないからです。

建物の買主に立ち退きたくないなどと文句を言うことができるのは、登記の重要な効力です。

配偶者が安心して住み続けるためには、配偶者居住権設定登記が不可欠です。

4配偶者居住権設定登記の申請人

①原則権利者と義務者の共同申請

配偶者居住権設定登記は、配偶者が単独で申請することができません。

配偶者を権利者として建物所有者を義務者として共同で申請します。

②建物所有者が協力しないときは裁判所で判決

配偶者居住権設定登記は、建物所有者の協力が必要です。

配偶者居住権を設定したのだから、建物所有者は登記申請に協力する義務があります。

建物所有者が登記申請に協力しない場合、配偶者が勝手に申請することはできません。

配偶者は建物所有者を裁判に訴えて、判決を得る必要があります。

裁判で勝訴判決を得るまでに長期間かかるのが通常です。

裁判中に建物所有者が第三者に建物を売り渡すかもしれません。

建物を買い受けた第三者が所有権移転登記をした場合、配偶者に立ち退いて欲しいと要求することができます。

第三者が所有権移転登記をした後で、勝訴判決を得ても意味はありません。

建物は第三者のものになっているからです。

建物所有者を裁判に訴える前に、処分禁止の仮処分を求める必要があります。

③遺言書で遺贈したときは遺言執行者と申請

遺言書で遺贈した場合、配偶者を権利者として遺贈義務者を義務者として共同で申請します。

遺言執行者がいる場合、遺贈義務者は遺言執行者です。

遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。

遺言執行者は遺言の内容を実現するために必要な行為をする権限があります。

協力しない相続人が遺言執行を妨害した場合、原則として、妨害行為は無効になります。

遺贈登記は、受遺者と遺言執行者が共同で登記申請をします。

遺言執行者は、遺言書で指定することができます。

遺言執行者がいない場合、原則どおり建物所有者の協力が必要になります。

④死因贈与は執行者と申請

死因贈与契約で贈与をした場合、贈与契約で執行者を定めておくことができます。

配偶者を権利者として執行者を義務者として共同で申請します。

死因贈与契約で贈与をする場合、始期付配偶者居住権設定仮登記をすることができます。

建物所有者は、理論上は、第三者に所有権を移転することができます。

登記簿は、だれでも取得することができます。

始期付配偶者居住権設定仮登記がされている場合、配偶者居住権の負担が発生することが分かります。

多くの場合、建物を使いたいから購入するでしょう。

配偶者居住権の負担が発生する建物を買いたいという人は、めったにいません。

事実上、相続発生後に建物所有者が売却することは困難になります。

相続が発生する前に始期付配偶者居住権設定仮登記ができるのは、死因贈与契約で贈与をする場合のみです。

遺贈や遺産分割協議による設定をする場合、相続発生前には何もすることができません。

始期付配偶者居住権設定仮登記だけでは、権利主張をすることはできません。

配偶者居住権を権利主張するためには、仮登記を本登記にする必要があります。

5配偶者居住権設定登記の方法

①建物の相続登記をしてから配偶者居住権設定登記

配偶者居住権設定登記をする場合、建物の相続登記がされていることが前提です。

建物の相続登記を省略して配偶者居住権設定登記をすることはできません。

通常、建物の相続登記を1件目、配偶者居住権設定登記を2件目として同時に申請します。

配偶者居住権設定登記では、権利証が必要になります。

権利証は相続や遺贈による所有権移転登記が完了してはじめて発行されます。

相続や遺贈による所有権移転登記と配偶者居住権設定登記を同時にする場合、権利証が提供できなくても差し支えありません。

相続や遺贈による所有権移転登記と配偶者居住権設定登記を同時にする場合、相続登記が完了したら権利証が提供されたものとして配偶者居住権設定登記が処理されるからです。

②登記原因

登記原因は、配偶者居住権を設定した日です。

遺産分割協議による設定の場合、遺産分割協議の成立日です。

「令和○年○月○日遺産分割」です。

遺言書による遺贈や死因贈与による場合、被相続人の死亡日です。

「令和○年○月○日遺贈」「令和○年○月○日死因贈与」です。

③存続期間

配偶者居住権の存続期間は、別段の定めがない限り、配偶者の終身の間です。

別段の定めがない場合「配偶者居住権者の死亡時まで」です。

別段の定めがある場合、次のような記載です。

「令和○年○月○日から令和○年○月○日まで」

「令和○年○月○日から○年間」

「令和○年○月○日から○年間または配偶者居住権者の死亡時までのうち、いずれか短い期間」

存続期間は、原則として、延長や更新をすることはできません。

遺贈で配偶者居住権の存続期間が定められた場合、配偶者は遺贈を放棄することができます。

遺贈を放棄した後であらためて、遺産分割協議をすることができます。

④特約

配偶者居住権を設定する場合、居住建物を第三者に使用させることができることを定めることができます。

第三者が居住建物を使用収益することができる定めは、登記することができます。

「第三者に居住建物の使用または収益をさせることができる」です。

配偶者が第三者に居住建物を貸し出すことがあります。

建物に対して賃借権設定登記をする場合、通常、建物所有者の承諾書が必要になります。

配偶者居住権設定登記で「第三者に居住建物の使用または収益をさせることができる」ことが登記されていた場合、建物所有者の承諾書は不要になります。

⑤登録免許税

配偶者居住権設定登記の登録免許税は、建物の固定資産評価額の1000分の2です。

配偶者居住権設定仮登記の登録免許税は、建物の固定資産評価額の1000分の1です。

⑥配偶者居住権設定登記の必要書類

配偶者居住権設定登記申請書に次の書類を添付します。

(1)登記原因証明情報

(2)登記識別情報

(3)建物所有者の印鑑証明書

(4建物の固定資産税評価証明書

(5)登記委任状

登記原因証明情報は登記所差入方式でも差し支えありません。

配偶者居住権者の住民票は、提出する必要がありません。

配偶者居住権設定登記では、被相続人の住民票は提出不要です。

被相続人の住民票は、一緒に提出する建物の相続登記で提出します。

6配偶者居住権設定登記を司法書士に依頼するメリット

配偶者居住権は、相続が発生してから、配偶者が住む場所を失うことがないように保護するために作られた権利です。

相続財産の大部分が自宅である場合、分け方をめぐって相続人全員の話し合いがつかないケースは少なくありません。

それぞれの相続人が法定相続分を受け取りたいと主張するからです。

配偶者居住権がない場合、長年住み慣れた自宅を相続したいと思ったら、事実上自宅以外の金融資産を受け取ることができなくなります。

配偶者居住権は自宅に居住する権利のみなので、自宅に住み続けて、かつ、金融資産を確保することができます。

自宅を居住権と負担付所有権に分けることで、円満な話し合いによる合意がしやすくなります。

一方で、配偶者居住権を得た配偶者自身が死亡した場合、配偶者居住権は消滅します。

この点に着目して、相続税を減らせることをアピールしている専門家もいます。

制度のメリットデメリットを考えて、適切に選択しましょう。

家族がトラブルにならないように相続手続を完了したいと考える方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。