Author Archive

遺産分割協議書に作成期限がなくても早めに作成するべき

1遺産分割協議書に作成期限はない

①長期間経過しても遺産分割協議ができる

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。

遺産分割協議は、相続人全員の合意で成立します。

遺産分割協議は、ときには長引くことがあります。

遺産分割協議の成立に、期限はありません。

相続が発生してから長期間経過した後、遺産分割協議を成立させることができます。

②長期間経過しても遺産分割協議書を作成できる

遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容の証明書です。

相続人全員の合意内容を書面に取りまとめて、相続人全員に確認してもらいます。

合意内容に間違いないことを確認したら、相続人全員が記名して実印で押印してもらいます。

遺産分割協議に、作成期限はありません。

遺産分割協議成立してから長期間経過した後、遺産分割協議書を作成することができます。

2遺産分割協議書は早めに作成すべき

①作成期限はない=放置してよいではない

遺産分割協議に、作成期限はありません。

作成期限がないから、先延ばししがちです。

遺産分割協議書作成は急がなくてもいいではなく、後回しにするとタイヘンになります。

遺産分割協議書作成を放置することは、おすすめできません。

口頭の合意やメールの合意は、合意の証拠として認められにくいのが実情です。

遺産分割協議書は、早めに作成すべきです。

わずらわしく感じても、後日のトラブルや再協議を防止する最善の方法だからです。

②遺産分割協議書作成を先延ばしで起こるトラブル

(1)相続人の気持ちが変わる

相続人全員の合意ができたら、遺産分割協議は成立し終了します。

相続人が口頭のみで合意をしても、遺産分割協議は有効です。

遺産分割協議書を作成しないと、合意内容があいまいになります。

長期間経過すると、相続人の気持ちが変わることがあります。

口頭のみの合意では、後日合意はなかったと争いになるおそれがあります。

遺産分割協議書作成を先延ばしで相続人の気持ちが変わると、トラブルになります。

(2)相続人が死亡する

遺産分割協議が成立した後、相続人が死亡しても遺産分割協議は有効です。

死亡した相続人が合意した内容は有効だから、遺産分割協議はやり直し不要です。

遺産分割協議書を作成していないと、合意したことを証明できません。

数次相続人は、遺産分割協議の合意内容を知らないでしょう。

数次相続とは、相続が発生したときに元気だった相続人が後に死亡することです。

遺産分割協議が成立したことを証明できないと、トラブルに発展します。

遺産分割協議をやり直しすることになるからです。

遺産分割協議中に相続人が死亡した場合、数次相続人が遺産分割協議を引き継ぎます。

遺産分割協議をする権利義務は、相続財産だからです。

死亡した相続人に複数の相続人がいると、遺産分割協議はまとまりにくくなります。

単純に人数が増えると、合意がしにくくなるからです。

死亡した相続人の相続人は他の相続人と関係が薄いでしょう。

関係が薄い相続人が含まれると、話し合いがまとまりにくくなります。

遺産分割協議書作成を先延ばしで相続人が死亡すると、トラブルになります。

(3)相続人が認知症になる

遺産分割協議をしたときに元気だったのに、相続人が認知症になることがあります。

認知症になると、物事のメリットデメリットを適切に判断することができなくなります。

記憶があいまいになる人も多いでしょう。

重度の認知症になると、遺産分割協議書の内容が合意内容と一致しているか判断できなくなります。

判断能力が低下したら、家庭裁判所に成年後見人を選任してもらう必要があります。

成年後見人は、認知症になった相続人がどのような合意をしたか知りません。

遺産分割協議書を作成していないと、合意したことを証明できません。

遺産分割協議が成立したことを証明できないと、あらためて遺産分割協議をすることになります。

成年後見人は、認知症の人に不利益になる遺産分割協議をすることはできません。

たとえ家族が成年後見人になっても、本人の利益を重視する義務があるからです。

成年後見人は認知症の人の利益を保護する人であって、家族の希望をかなえる人ではありません。

たとえ認知症の相続人が合意した内容と同じであっても、不利益な遺産分割協議をすることはできません。

遺産分割協議書がないと、合意内容と同じことが証明できないからです。

遺産分割協議書作成を先延ばしで相続人が認知症になると、トラブルになります。

(4)相続人が行方不明になる

さまざまな家族の事情から、家族と疎遠になることがあります。

家族と連絡を取らないまま長期間経過して、行方不明になることがあります。

遺産分割協議をした後に、相続人が行方不明になることがあります。

相続人が行方不明である場合、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらうことができます。

不在者財産管理人は、行方不明になった相続人がどのような合意をしたか知りません。

遺産分割協議書を作成していないと、合意したことを証明できません。

遺産分割協議が成立したことを証明できないと、あらためて遺産分割協議をすることになります。

不在者財産管理人は、行方不明の人に不利益になる遺産分割協議をすることはできません。

たとえ家族が不在者財産管理人になっても、本人の利益を重視する義務があるからです。

不在者財産管理人は行方不明の人の利益を保護する人であって、家族の希望をかなえる人ではありません。

遺産分割協議書作成を先延ばしで相続人が行方不明になると、トラブルになります。

③新たな財産が見つかっても成立した遺産分割協議は有効

遺産分割協議が成立した後に、新たな財産が見つかることがあります。

新たな財産が見つかっても、原則としてすでに成立した遺産分割協議はそのまま有効です。

新たな財産が見つかったら、新たな財産だけで遺産分割協議をします。

遺産分割協議が成立したら、一部の財産だけの遺産分割協議書を作成できます。

一部の財産だけの遺産分割協議書であっても、無効にならないからです。

新たな財産が重要な財産である場合、例外として遺産分割協議のやり直しをする余地があります。

重要な財産であれば、相続人が知っているでしょう。

新たな財産が見つかったことで、先の遺産分割協議が無効になるのはレアケースです。

一部の財産だけの遺産分割協議書であっても、早めに作成するのがおすすめです。

④法定相続情報一覧図で代替できない

遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容の証明書です。

法定相続情報一覧図で、代替することはできません。

法定相続情報一覧図は、相続人の範囲を証明する書類だからです。

3遺産分割協議書を早めに作成すると相続トラブルの防止になる

①合意内容を明確に残せる

遺産分割協議書は、相続人全員による合意内容の証明書です。

合意内容を文書にするから、行った言わないと争うリスクを大幅に減らすことができます。

遺産分割協議書には、次の内容を記載します。

(1)タイトル

遺産分割協議書と記載します。

(2)被相続人の情報

被相続人を特定するため、氏名、最後の住所、生年月日、死亡日、本籍地などを記載します。

(3)相続人の情報

相続人全員を特定するため、氏名、住所を記載します。

各相続人が実印で押印します。

相続人全員の合意であることが重要です。

一部の相続人を含めないと、遺産分割協議が成立しないからです。

(4)遺産分割の内容

各相続財産の詳細とだれが取得するのか、明記します。

各相続財産を特定できるように記載しないと、相続手続が進まなくなります。

(5)遺産分割協議が成立したこと

遺産分割協議が成立したことを明記します。

(6)日付

遺産分割協議が成立した日付を記載します。

②数次相続が発生しても安心

遺産分割協議書を作成しておくと、数次相続人にも遺産分割協議成立を証明できます。

遺産分割協議のやり直しを求められても、再協議は不要です。

遺産分割協議成立後に相続人が死亡しても、遺産分割協議は無効にならないからです。

無用なトラブルを回避できるから、円滑に相続手続を進めることができます。

③相続人間の感情的トラブルの防止

相続人が口頭のみで合意すると、トラブルに発展しがちです。

長期間経過すると、相続人の記憶があいまいになるからです。

相続人間の解釈のちがいがあると、深刻なトラブルになりかねません。

相続人全員の合意内容を文書に取りまとめることで、感情的対立を最小限にすることができます。

特に兄弟姉妹間や再婚家族がいる場合、合意内容を明確に残すことがトラブルの防止になります。

④相続手続が円滑になる

(1)相続登記

被相続人が不動産を保有していた場合、不動産の名義変更をします。

相続登記とは、不動産の名義変更です。

適切な遺産分割協議書があると、円滑に相続登記をすることができます。

円滑に相続登記ができると、相続登記義務化に対応しやすくなります。

(2)預貯金口座の凍結解除

口座の持ち主が死亡したことを知ると、金融機関は預貯金口座を凍結します。

預貯金口座の凍結とは、口座取引を停止することです。

適切な遺産分割協議書があると、円滑に凍結解除をすることができます。

(3)相続税申告

相続財産全体の規模が一定以上である場合、相続税申告が必要です。

相続税申告には、10か月以内の期限があります。

申告期限までに遺産分割協議書を作成できないと、法定相続で相続税申告をすることになります。

小規模宅地の特例等、有利な特例を適用することができません。

申告期限後3年以内の分割見込書を提出して、修正申告をします。

適切な遺産分割協議書があると、円滑に相続税申告をすることができます。

⑤遺産分割協議書はすみやかに作成

遺産分割協議書は、相続人全員の合意がまとまったら速やかに作成します。

相続人間で作成するのが不安な場合、司法書士などの専門家に依頼することができます。

4遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット

遺産分割協議書は遺産の分け方について、相続人全員による合意を取りまとめた文書です。

合意がきちんと文書になっているからこそ、トラブルが防止できるといえます。

書き方に不備があると、トラブルを起こしてしまう危険があります。

もともとトラブルの火種があるのなら、いっそう慎重になる必要があります。

遺産分割協議書は公正証書にしなくても済むことが多いものですが、慎重を期して公正証書にした方がいい場合があります。

せっかくお話合いによる合意ができたのに、その後にトラブルになるのは残念なことだからです。

公正証書にするためには、手間と費用がかかります。

公正証書にする手間と費用を惜しむと、裁判をするなど大きな手間と高額な費用を負担することになります。

トラブルを防止するため、遺産分割協議書を公正証書にしたい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

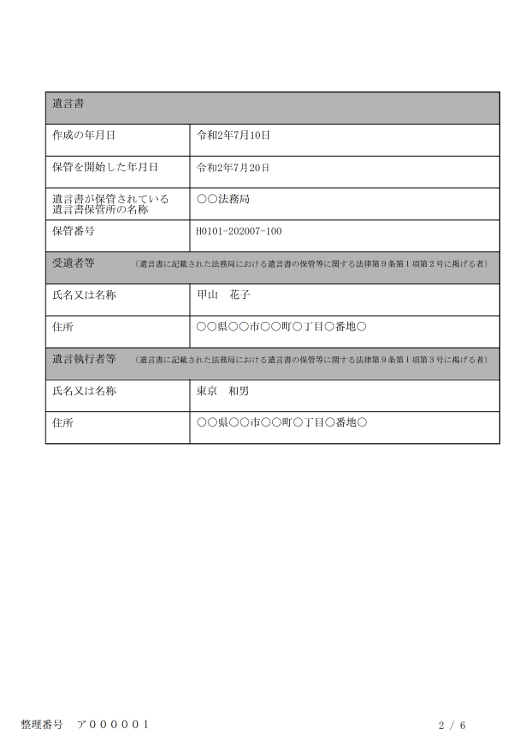

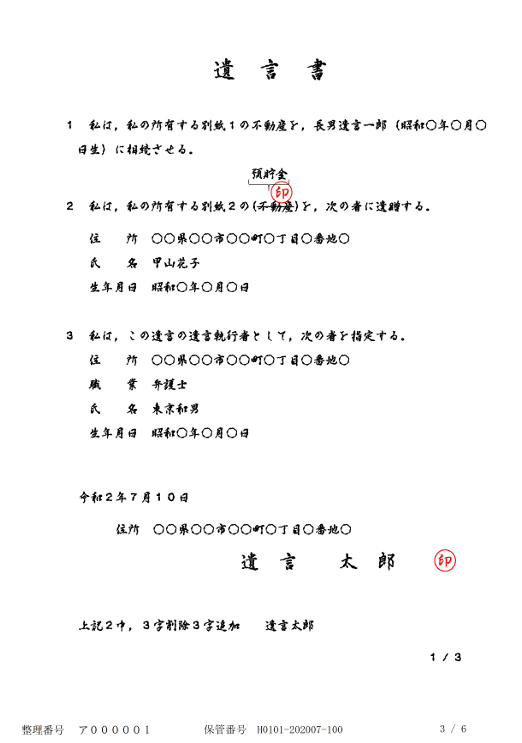

公正証書遺言の有無の確認方法

1公正証書遺言は安心確実

①公正証書遺言は公証人が取りまとめる

遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言がほとんどです。

自筆証書遺言は、自分で書いて作る遺言書です。

ひとりで通ることができるから、手軽です。

公正証書遺言は、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。

証人2人に確認してもらって、作ります。

遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。

書き方ルールに違反すると、遺言書が無効になります。

公証人は、法律の専門家です。

公正証書遺言は公証人が取りまとめるから、書き方ルールに違反することは考えられません。

公正証書遺言は、安心確実です。

②公正証書遺言は公証役場で厳重保管

自筆証書遺言を作成したら、原則として遺言者が保管します。

自筆証書遺言は、保管場所に困ります。

保管場所を家族と共有していないと、遺言書を見つけてもらえない可能性があります。

保管場所を家族と共有していると、遺言書の破棄や改ざんの可能性があります。

公正証書遺言を作成したら、遺言書原本は公証役場で厳重に保管されます。

相続人らの手に渡らないから、破棄や改ざんのリスクはありません。

公正証書遺言は、安心確実です。

③公証役場の遺言検索システムに登録

公正証書遺言を作成したら、遺言検索システムに登録されます。

全国の公証役場で作成された公正証書遺言は、一元管理されています。

遺言検索システムでは、自筆証書遺言は登録されません。

2公正証書遺言の有無の確認方法

①相続発生でまず遺言書の有無の確認

相続が発生すると、相続人は忙しくなります。

死亡届を提出した後、たくさんの手続に追われるからです。

相続が発生したら、まず遺言書の有無の確認が重要です。

遺言書の有無がその後の相続手続に大きな影響を与えるからです。

公正証書遺言の有無を早期に確認すると、相続手続を円滑に進めることができます。

②対象になる遺言書

昭和64年1月1日以降に作った公正証書遺言、秘密証書遺言が対象です。

③請求先

日本中どこの公証役場でも、検索してもらうことができます。

日本中どこの公証役場で作成した公正証書遺言であっても、近隣の公証役場で検索してもらうことができます。

名古屋市内であれば、葵町公証役場、熱田公証役場、名古屋駅前公証役場の3か所があります。

最寄りの公証役場は、日本公証人連合会のホームページで確認することができます。

④有無を確認できるのは利害関係人だけ

公正証書遺言の有無の確認できるのは、利害関係人だけです。

利害関係人にあたるのは、次の人です。

・相続人

・受遺者

・遺言執行者

⑤郵送で手続できない

公正証書遺言の有無の確認は、公証役場に出向く必要があります。

郵送で、手続することはできません。

⑥代理人に依頼できる

相続人や受遺者が公証役場に出向くことが難しいことがあるでしょう。

相続人や受遺者が代理人を立てて、公正証書遺言の有無を確認してもらうことができます。

⑦必要書類

(1)相続人が確認するケース

・遺言者の死亡が分かる戸籍謄本

・相続人であることが分かる戸籍謄本

・請求人の本人確認書類

・認印

(2)受遺者が確認するケース

・遺言者の死亡が分かる戸籍謄本

・受遺者が親族であるときは関係が分かる戸籍謄本

・受遺者であることが分かる書類

・請求人の本人確認書類

・認印

(3)相続人から依頼された代理人が確認するケース

・遺言者の死亡が分かる戸籍謄本

・相続人であることが分かる戸籍謄本

・相続人の委任状

・相続人の印鑑証明書(取得から3か月以内)

・代理人の本人確認書類

・代理人の認印

(4)相続財産清算人が確認するケース

・遺言者の死亡が分かる戸籍謄本

・相続財産清算人の選任審判書

・請求人の本人確認書類

・認印

⑧遺言書検索の手数料

無料です。

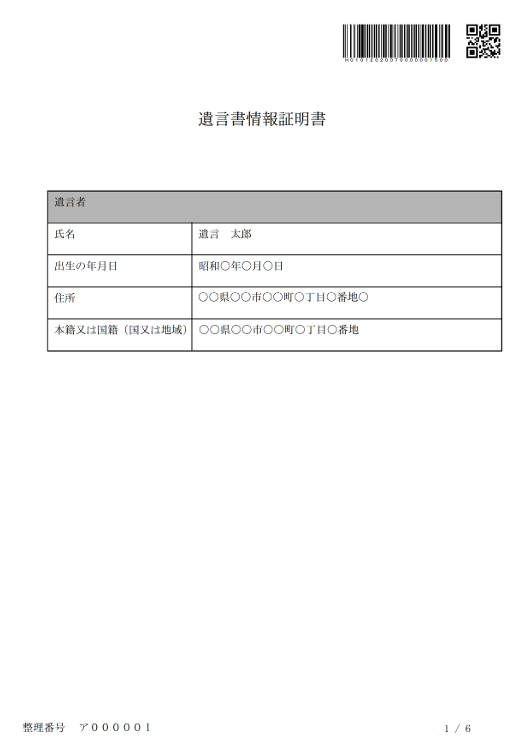

⑨遺言検索システムで分かること

・遺言作成日

・証書番号

・遺言作成公証役場

・所在地

・電話番号

・作成公証人

遺言検索システムを利用する場合、20~30分程度の時間がかかります。

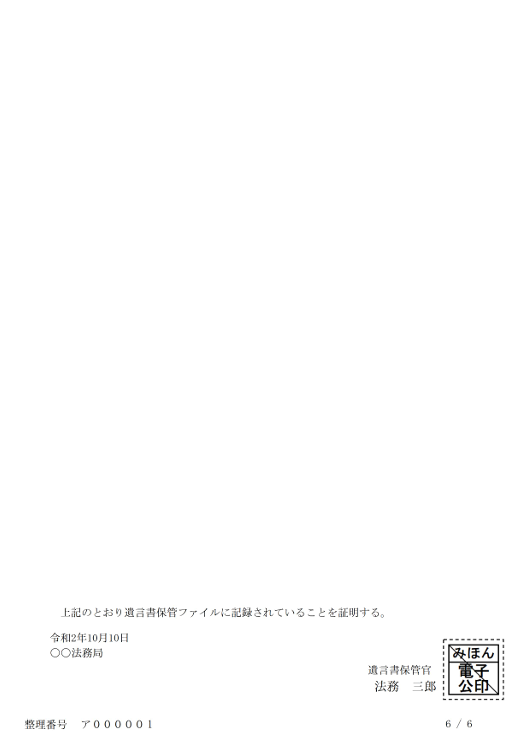

⑩内容は謄本で確認

遺言検索システムを利用して、公正証書遺言の有無を確認することができます。

遺言検索システムを利用して、遺言書の内容を確認することはできません。

公正証書遺言の謄本請求をして、遺言書の内容を確認することができます。

⑪遺言者生存中は相続人は確認できない

相続人が遺言書検索システムを利用できるのは、相続が発生した後だけです。

遺言者生存中は、遺言者のみが遺言書検索システムを利用できます。

たとえ成年後見人であっても、遺言者の生存中は遺言書検索システムを利用できません。

たとえ家族であっても、遺言者の生存中は遺言書検索システムを利用できません。

たとえ遺言者が認知症になっても、遺言者の生存中は遺言書検索システムを利用できません。

3公正証書遺言の謄本請求

①請求先

公正証書遺言の謄本は、遺言書を作成した公証役場に請求します。

遺言検索システムで照会すると、遺言書を作成した公証役場は必ず判明します。

②必要書類

公正証書遺言の謄本請求をする場合、公正証書遺言の有無を確認するときと同様の書類が必要です。

③手数料

公正証書遺言の謄本は、1ページあたり250円の手数料がかかります。

手数料は、現金の他クレジットカードで支払うことができます。

④謄本発行までにかかる時間

謄本請求をする場合、公証役場を予約して出向くのがおすすめです。

謄本請求をしても、当日発行されないことがあります。

公証役場とは別の場所で、保管していることがあるからです。

担当公証人が出張している場合、当日発行されません。

当日発行されるのは、公証役場内で保管しており担当公証人がいるときに限ります。

⑤郵送請求は手続が複雑

公正証書遺言の謄本は、郵送で請求することができます。

郵送請求は、手続が複雑です。

知識がない方には、おすすめできません。

司法書士などの専門家を代理人に立てて、依頼するのがおすすめです。

4公正証書遺言の内容どおりに遺産分割

①遺産分割協議は不要

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は相続人全員の合意で決定するのが一般的です。

遺言書がある場合、遺言書の内容どおりに遺産分割をすることができます。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。

遺言書の内容どおりに遺産分割をすることができるから、遺産分割協議は不要です。

②相続手続は遺言執行者におまかせ

遺言書を作成するだけでは、意味がありません。

遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。

遺言書を作成するときに、遺言執行者を指名することができます。

相続手続は、何度も経験することはないでしょう。

だれにとっても、初めてで分からないことばかりになるでしょう。

遺言執行者を指名しておくと、家族はラクです。

相続手続は、遺言執行者におまかせできるからです。

遺言執行者を指名しておくと、遺言者は安心です。

遺言執行者が確実に、遺言内容を実現してくれるからです。

相続手続は、遺言執行者におまかせできます。

③公正証書遺言があっても相続放棄

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。

被相続人が遺言書を作成しても作成していなくても、相続人は自由に判断することができます。

遺言書にどのような内容が書いてあっても、相続人は自由に判断することができます。

遺言書は、遺言者が相続人などの同意なく自由に作成することができるからです。

言わば一方的に作成したと言えるから、相続人も自由に判断できます。

公正証書遺言があっても、相続放棄をすることができます。

5相続トラブルを避けるためのポイント

ポイント①相続人と相続財産の情報共有

相続人になる人は、法律で決められています。

だれが相続人になるか、よく確認します。

被相続人の財産について、日常的に話題にすることはあまりないでしょう。

家族であっても、財産の詳細を知らないことがあります。

被相続人にどのような財産があるのか、生前から家族で情報共有するといいでしょう。

できれば財産目録を作成しておくと、トラブル防止に役立ちます。

ポイント1つ目は、相続人と相続財産の情報共有です。

ポイント②公平で納得感のある遺言書作成

遺言書があれば、遺言書の内容どおりに遺産分割をすることができます。

遺言書の内容があまりに偏ったものである場合、相続人の遺留分を侵害することがあります。

遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。

配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。

遺言書の内容に納得できない場合、相続人間で大きなトラブルになるでしょう。

相続人の遺留分に配慮した遺言内容がおすすめです。

できれば遺言内容を遺言者から説明しておくと、トラブル防止に役立ちます。

ポイント2つ目は、公平で納得感のある遺言書作成です。

ポイント③相続人間のコミュニケーション

相続が発生する前に、相続の方向性について話し合っておくのがおすすめです。

家族のコミュニケーション不足があると、相続トラブルが深刻になりがちだからです。

被相続人と相続人全員が生前に話し合っておくと、トラブル防止に役立ちます。

ポイント3つ目は、相続人間のコミュニケーションです。

ポイント④隠し事をしない

一部の相続人にのみ生前贈与をしたことが発覚すると、相続人が疑心暗鬼になります。

生命保険の死亡保険金は額が大きいから、受取人指定は相続人全員が気になるでしょう。

生前贈与や生命保険の受取人など、重要事項の隠し事はおすすめできません。

相続人全員に情報開示すると、、トラブル防止に役立ちます。

ポイント4つ目は、隠し事をしないことです。

ポイント⑤専門家の活用

遺言書に記載がない財産が見つかったら、遺産分割協議が必要になります。

相続財産の適切な評価や分割案作成は、専門家の助力があると安心です。

ポイント5つ目は、専門家の活用です。

6遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書がある場合、相続財産について、相続人全員で、分け方を合意する必要はありません。

トラブルになりやすい遺産分割協議で、相続人全員で合意をしなくていいのは大きなメリットです。

せっかく遺言書を作成しても、遺族に見つけてもらえなければ意味がありません。

同時に、死亡する前に自分に都合の悪い遺言書を隠したり捨ててしまったりする心配があります。

さらに、遺言書には厳格な書き方ルールがあります。

ルールが守られていない遺言書は無効になります。

書き方のルールは守られていても、内容があいまいだったり、不適切であったために、実現できない遺言書も少なくありません。

せっかく遺言書を書くのであれば、家族を幸せにできる遺言書を確実に作りましょう。

司法書士は、確実な遺言書を作るお手伝いをします。

家族のために適切で確実な遺言書を作りたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

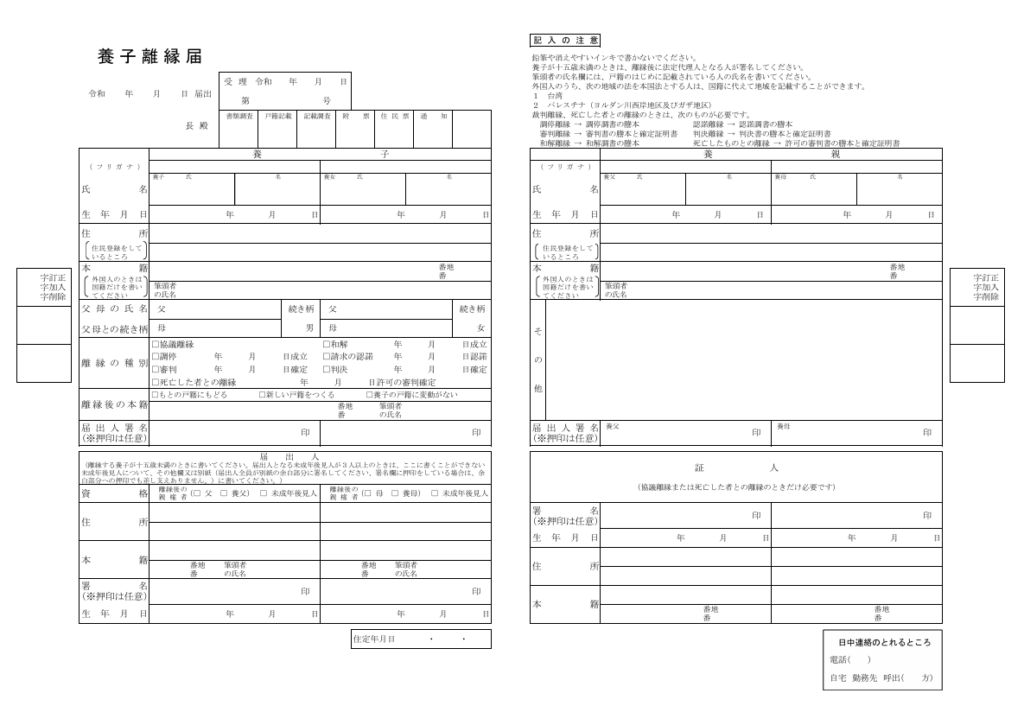

死後離縁が代襲相続に与える影響

1死後離縁とは死亡後に養子縁組を解消すること

①死亡しても養子縁組は終了しない

養子縁組とは、血縁関係による親子関係の他に、法律上の親子関係を作る制度です。

養親になる人と養子になる人が合意したうえで、市区町村役場に届出をして養子縁組をします。

養親と養子が合意したうえで、市区町村役場に届出をして養子縁組を解消することができます。

養子縁組を解消したら、亡くなった養親や亡くなった養子の親族との親族関係が終了になります。

養親と養子の一方が死亡しても、何もしなければ養子縁組は終了しません。

②死後離縁ができるのは縁組当事者のみ

死後離縁とは、死亡後に養子縁組を解消することです。

当事者の一方が死亡しても、自動で養子縁組は終了しません。

当事者の一方が死亡した後に、死後離縁で親族関係を整理することができます。

親族関係を整理することで、無用な相続トラブルを回避することができます。

死後離縁ができるのは、養子縁組の当事者で生きている人のみです。

死亡した当事者の親族は、死後離縁をすることはできません。

例えば、養親が死亡した場合、死後離縁ができるのは養子のみです。

養親の親族は、死後離縁をすることはできません。

③特別養子は死後離縁ができない

養子縁組には、2種類あります。

特別養子と普通養子です。

特別養子は、縁組後に実親との親族関係が終了します。

普通養子は、縁組後に実親との親族関係が継続します。

特別養子は厳格な条件で、家庭裁判所の判断が判断して養子縁組をします。

特別養子は厳格な条件で、家庭裁判所の判断が判断して養子縁組を解消します。

特別養子は、死後離縁をすることはできません。

厳格な条件を満たすことができないからです。

2相続人が先に死亡したら代襲相続

①養子が先に死亡すると代襲相続

(1)養子縁組後に出生した子どもは代襲相続できる

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

被相続人に養子がいる場合、養子は相続人になります。

養子は、被相続人の子どもだからです。

相続人になるはずだったのに、子どもが先に死亡することがあります。

養子が先に死亡した後に、養親が死亡することがあります。

代襲相続とは、相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したときに相続人になるはずだった人の子どもや孫が相続することです。

子どもが先に死亡した場合、孫が代襲相続します。

養子が先に死亡した場合、養子縁組後に出生した養子の子どもは代襲相続ができます。

代襲相続ができるのは、養子縁組後に出生した養子の子どものみです。

(2)養子の連れ子は代襲相続できない

養親と養子が養子縁組をした時点で、すでに養子に子どもがいることがあります。

養子の連れ子は、代襲相続をすることができません。

養子縁組で養親と養子に、親子関係が作られます。

養親と養子の子どもに、親族関係は作られないからです。

親族関係がないから、養子の連れ子は代襲相続をすることができません。

②養親の兄弟姉妹が死亡したら養子が代襲相続

養親が死亡した後に、養親の兄弟姉妹が死亡することがあります。

死亡した兄弟姉妹に子どもや親のなどの直系尊属がいない場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。

相続人になるはずだった養親が先に死亡したから、養子が代襲相続をします。

③実子と養子に区別はない

養子は、被相続人の子どもです。

実子と養子に、区別はありません。

実子と養子は、平等に相続人になります。

実子がいても、養子は相続人になります。

実子がいても、養子は同じ相続分です。

3死後離縁が代襲相続に与える影響

①死後離縁をしても相続に影響しないポイント

ポイント(1)相続した財産は返還不要

死後離縁をしても、すでに発生した相続に影響はありません。

死後離縁の効力は、将来に向かって発生するからです。

遺産分割をした後、死後離縁をすることがあります。

死後離縁をしても、さかのぼって相続人でなくなることはありません。

相続した時点で、相続人のままです。

死後離縁をしても、相続した財産は返還する必要はありません。

ポイント(2)遺産分割協議に参加する権利義務がある

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。

一部の相続人を含めずに合意をしても、遺産分割協議は成立しません。

死後離縁をしても、養子は相続人です。

養子には、遺産分割協議に参加する権利義務があります。

養子を含めて合意をしないと、遺産分割協議は成立しません。

ポイント(3)成立した遺産分割協議は無効にならない

相続人全員の合意ができたら、遺産分割協議が成立し終了します。

遺産分割協議が成立した後に、死後離縁をすることがあります。

死後離縁をしても、遺産分割協議が無効になることはありません。

死後離縁の効力は遡らないから、養子は相続人のままです。

成立した遺産分割協議が無効になることはありません。

ポイント(4)相続権はなくならない

相続が発生した時点で、被相続人の子どもは相続人になります。

死後離縁をしても、相続が発生した時点で養子であることには変わりません。

死後離縁の効力は、将来に向かって発生するからです。

死後離縁をしても、養子の相続権はなくなりません。

②すでに発生した代襲相続に影響はない

死後離縁が成立しても、すでに発生している相続や代襲相続には影響しません。

例えば、養親が死亡した後に、養親の兄弟姉妹が死亡することがあります。

相続人になるはずだった養親が先に死亡しているから、養子が代襲相続人になります。

養親の兄弟姉妹が死亡した後で、養子は死後離縁をすることができます。

死後離縁をしても、養子は代襲相続人のままです。

すでに発生した代襲相続に、影響はありません。

③将来の相続トラブルを防止する

死後離縁をする最大のメリットは、相続トラブルを回避できる点です。

遺産分割協議成立には、相続人全員の合意が必要になるからです。

養親の兄弟姉妹が死亡したときに、養子は代襲相続人になります。

遺産分割協議は、トラブルになりやすい手続です。

死亡した養親の親族との間で、トラブルになる可能性があります。

死後離縁をすると、死亡した養親と養子間の親子関係を解消することができます。

死亡した養親の兄弟姉妹と養子間の親続関係を終了することができます。

死亡した養親の兄弟姉妹が死亡しても、代襲相続人になりません。

死亡した養親の親などの直系尊属と養子間の親続関係を終了することができます。

死亡した養親の親などの直系尊属が死亡しても、代襲相続人になりません。

死後離縁後は遺産分割協議に参加する権利と義務も、なくなります。

死後離縁によって、死亡した養親との親子関係を解消したからです。

相続手続に関与しないから、精神的にも負担を無くすことができます。

死後離縁は、将来の安心を得るための整理手続と言えます。

死後離縁は、将来の代襲相続を法律上発生させない確実な手段だからです。

④死後離縁をしても相続放棄

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。

死後離縁をしても、すでに発生した相続人影響はありません。

相続を希望しないなら、相続放棄の手続が必要です。

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

⑤代襲相続権剥奪目的で死後離縁はできない

養子が死亡した後に養親が死亡した場合、養子の子どもは代襲相続をすることができます。

養親が死後離縁をすると、代襲相続をすることはできません。

死後離縁で、養親と養子の親子関係が解消されるからです。

本来、代襲相続人の相続権を奪う手続は、相続人廃除です。

厳格な廃除の手続を潜脱するため、代襲相続権剥奪目的で死後離縁をすることは許されません。

4死後離縁の申立て

①死後離縁には家庭裁判所の許可が必要

養親と養子が合意したうえで、市区町村役場に届出をして養子縁組を解消することができます。

養子縁組の解消は、養親と養子が合意をして市区町村役場に届出をするのが原則です。

養子縁組の当事者の一方が死亡した後は、合意をすることができません。

死後離縁をする場合、家庭裁判所の許可が必要です。

家庭裁判所の許可の審判が確定した時点で、離縁の効果が発生します。

②申立先

死後離縁の申立ての提出先は、申立人の住所地を管轄する家庭裁判所です。

家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。

③申立ができる人

死後離縁の申立てができるのは、養子縁組の当事者のみです。

死亡した当事者の親族は、申立てをすることができません。

④必要書類

死後離縁の申立書には、次の書類を添付します。

(1)養親の戸籍謄本

(2)養子の戸籍謄本

(3)申立人の住民票

⑤費用

(1)手数料

手数料は、養子1人あたり800円です。

収入印紙800円分を申立書に貼り付けて、提出します。

(2)連絡用郵便切手

家庭裁判所が手続で使う郵便切手を予納します。

家庭裁判所ごとに、提出する郵便切手の額面や枚数が異なります。

例えば、名古屋家庭裁判所では、次のとおり提出します。

・500円切手 2枚

・110円切手 10枚

⑥死後離縁の流れ

手順(1)申立書の準備

家庭裁判所の書式を利用して、申立書を作成します。

手順(2)必要書類の準備

死後離縁の申立てに必要な書類は、先に説明したとおりです。

死亡した人は、死亡の記載がある戸籍謄本を準備します。

手順(3)家庭裁判所へ申立書を提出

申立書と必要書類を取りまとめて、家庭裁判所へ提出します。

窓口に出向いて提出することもできるし、郵送で提出することもできます。

手順(4)家庭裁判所の審査

死後離縁の申立書を受付けたら、審査をします。

申立人の意思が真意に基づくものか、不当な目的でないか審査します。

必要に応じて、事情聴取や書面照会が行われます。

手順(5)審判の確定

死後離縁の許可の審判書が送達されます。

審判書が送達されてから、2週間で確定します。

確定したら家庭裁判所に申請して、確定証明書を取得します。

手順(6)離縁届の提出

市区町村役場に、離縁届を提出します。

離縁届を提出するときは、次の書類が必要です。

・死後離縁の許可の審判書

・確定証明書

離縁届を提出する際に、本人確認書類の提示が必要です。

市区町村役場で離縁届が受理されると、戸籍に反映します。

5養子がいる相続を司法書士に依頼するメリット

相続税を減らすために、税金の専門家から養子縁組をすすめられることがあります。

税金を減ることだけ強調されて、他のことに考えが及んでいない方も多いです。

税金について考慮することは大切ですが、税金のメリットだけ注目すると後悔することになるでしょう。

死後離縁を考える人の多くは、生前から親族間の関わり合いで疲れ果てています。

養親のためを思って、何も言えないのです。

死亡した養親の相続で、何も対策していないとトラブルが目に見える形になります。

被相続人が遺言書を書いておけば、トラブルは大幅に減ります。

内容不備になることの少ない確実な公正証書遺言を作成することをおすすめします。

家族の幸せを思って築いた財産なのに、トラブルのタネになっては悲しいでしょう。

家族のために、公正証書遺言を作成したい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

公正証書遺言は検認不要ですぐに執行できる

1検認が必要な遺言書と不要な遺言書がある

①遺言書の種類と特徴

遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。

自筆証書遺言とは、自分で書いて作る遺言書です。

遺言者がひとりで作ることができるから、手軽です。

公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。

証人2人に確認してもらって、作ります。

②検認手続で遺言書を開封する

(1)自宅などで保管の自筆証書遺言は検認が必要

遺品整理をしていると、自筆証書遺言が見つかることがあります。

生前に、被相続人から遺言書を預かってほしいと頼まれることがあるでしょう。

自宅などで見つけた自筆証書遺言は、検認手続が必要です。

検認手続とは、遺言書を家庭裁判所に提出して開封してもらう手続です。

家庭裁判所は、検認期日を決めて相続人全員を家庭裁判所に呼び出します。

相続人立会いで、遺言書を開封するためです。

(2)検認手続が必要な理由

検認手続は、証拠保全手続です。

検認期日では、開封した遺言書の形状や内容を確認して検認調書に取りまとめます。

検認期日以降に改ざんがあると、すぐに明白になります。

検認期日における遺言書の形状や内容は、検認調書で確認することができるからです。

検認手続をすることで、改ざん防止が実効あるものになります。

(3)検認手続には手間がかかる

自宅などで自筆証書遺言を見つけた人や自筆証書遺言を預かっていた人は、家庭裁判所に遺言書検認の申立てをします。

遺言書検認の申立書には、次の書類を添付します。

・遺言者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

・相続人全員の戸籍謄本

・相続人全員の住民票または戸籍の附票

たくさんの書類を準備するために、手間がかかります。

家庭裁判所が遺言書検認の申立書を受付けたら、相続人全員を家庭裁判所に呼び出します。

何も知らないと、相続人はびっくりするでしょう。

遺言書検認の申立人は、申立て前に他の相続人に連絡するといいでしょう。

検認手続には、手間がかかります。

(4)検認手続にかかる時間

遺言書検認の申立書には、たくさんの書類を準備する必要があります。

相続関係によって異なりますが、1~2か月程度時間がかかることが多いでしょう。

遺言書検認の申立書を提出してから検認期日までは、1~2か月程度かかります。

検認手続が終わるまで、相続手続を進めることができません。

検認手続には、時間がかかります。

③法務局保管制度利用の自筆証書遺言は検認不要

自筆証書遺言は、自分で保管するのが原則です。

自筆証保遺言は、保管に困ります。

保管場所を家族と共有していると、遺言書を改ざんされるリスクがあります。

保管場所を家族と共有していないと、相続発生後に見つけられなくなるリスクがあります。

法務局保管制度とは、自筆証書遺言を法務局に提出して保管してもらう制度です。

法務局は自筆証書遺言を受付けたら、厳重に保管します。

相続人が偽造や変造することは、あり得ません。

改ざんや変造を防止するための手続は、不要です。

法務局保管制度利用の自筆証書遺言は、検認手続をする必要がありません。

④検認手続で遺言書の有効無効は判断しない

遺言書の検認手続は、開封して遺言書の形状や内容を確認する手続です。

検認手続で遺言書の有効無効は、判断されません。

無効の遺言書であっても、検認手続が終了します。

検認済の遺言書であっても、有効無効を争うことができます。

遺言書の有効無効は、裁判で判断します。

2公正証書遺言は検認不要ですぐに執行できる

①公正証書遺言は検認不要

遺言者が死亡したら、遺言書に効力が発生します。

公正証書遺言は、相続発生後すぐに執行することができます。

公正証書遺言は、検認手続が不要だからです。

相続発生後すぐに、相続手続を進められます。

相続手続のスピードと確実性が大きなメリットです。

②公正証書遺言が検認不要である理由

公正証書遺言作成後、遺言書原本は公証役場で厳重に保管されます。

相続人らの手に渡らないから、改ざんや変造があり得ません。

公正証書遺言作成後、遺言者に遺言書の正本と謄本が渡されます。

遺言書の正本と謄本は、遺言書のコピーです。

コピーを改ざんしても、意味がありません。

遺言書原本は、公証役場で厳重に保管されているからです

検認手続は、遺言書の改ざんや変造を防止する手続です。

公正証書遺言は改ざんや変造があり得ないから、検認手続が不要です。

③公正証書遺言の実務上のメリット

メリット(1)家庭裁判所で検認手続不要

公正証書遺言は、検認不要です。

遺言書検認の申立書の作成や必要書類の準備をする必要がありません。

検認期日に出頭する手間がかからないし、他の相続人に連絡する必要がありません。

相続手続がカンタンになるから、相続人の心理的負担が大きく軽減されます。

メリット(2)すぐに遺言執行ができる

公正証書遺言は検認手続不要だから、検認にかかる時間がかかりません。

遺言者が死亡したら、すぐに遺言執行をすることができます。

公正証書遺言を作成したときに渡された遺言書の正本で、遺言執行をすることができます。

公正証書遺言の正本を提出することで、遺言執行者がすぐに預貯金の解約をすることができます。

公正証書遺言の正本を提出することで、遺言執行者がすぐに相続登記をすることができます。

相続人の負担が軽減されているから、相続登記義務化にも余裕をもって対応することができます。

メリット(3)改ざん変造がない

公正証書遺言原本は、公証役場で厳重に保管されます。

遺言書を隠したり、改ざん変造があり得ません。

相続人間で改ざんや変造が疑われると、深刻なトラブルに発展します。

公正証書遺言は改ざんや変造があり得ないから、相続人間のトラブル防止に役立ちます。

メリット(4)遺言書を紛失しても再発行ができる

遺言執行は、公正証書遺言を作成したときに渡された遺言書の正本で行います。

相続が発生するまでに、遺言書の正本や謄本を紛失することがあるでしょう。

公正証書遺言原本は、公証役場で厳重に保管されます。

遺言書の正本や謄本を紛失しても、手続すれば再発行をしてもらうことができます。

メリット(5)遺言内容の誤解防止

公正証書遺言は、公証人が遺言内容を書面に取りまとめます。

公証人は、法律の専門家です。

法律の専門家が関与して作成するから、誤解や解釈の揺れが少ない遺言書を作成できます。

相続人間で遺言書の内容に誤解や解釈の揺れがあると、深刻なトラブルに発展します。

誤解や解釈の揺れが少ない遺言書は、相続人間のトラブル防止に役立ちます。

④公正証書遺言の注意点

注意(1)遺言者が死亡しても通知されない

公正証書遺言は、公証役場で厳重に保管されています。

遺言者が死亡しても、自動で公証役場から通知されません。

公証役場はいつ遺言者が死亡したか、分からないから連絡できません。

公証役場はだれが相続人か、分からないから連絡できません。

相続人は、遺言書の有無を照会することができます。

遺言書の有無を照会すれば、回答してもらえます。

公証役場から、積極的に相続人に連絡されません。

注意(2)遺言執行は遺言執行者が行う

遺言書を作成するだけでは、意味がありません。

遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。

公正証書遺言であっても、自動で実現しません。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。

遺言執行者は、遺言書で指名するのがおすすめです。

遺言執行者がいないと、相続人全員の協力で遺言書の内容を実現する必要があるからです。

相続人が遺言書の内容に不満を持つと、遺言書の内容実現に協力してくれないでしょう。

遺言執行は、遺言執行者が行います。

注意(3)公正証書遺言作成だけで遺留分を奪えない

公正証書遺言があれば、原則として遺言書の内容どおりに遺産分割をすることができます。

公正証書遺言作成だけで、遺留分を奪うことはできません。

遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。

遺言書の内容が相続人の遺留分を侵害していることがあります。

被相続人に近い関係の相続人には、遺留分が認められます。

具体的には、兄弟姉妹以外の相続人に遺留分が認められます。

配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。

遺留分侵害額請求があると、相続人間で深刻なトラブルに発展するでしょう。

公正証書遺言作成だけで、遺留分を奪うことはできません。

注意(4)作成に費用と時間がかかる

公正証書遺言を作成する場合、公証人や証人2人への手数料がかかります。

公正証書遺言を作成するには、費用と時間がかかります。

相続発生後に相続人が検認で手間と時間をかけることを思うと、合理的な費用と考えられます。

⑤遺言方式の比較

| 公正証書遺言 | 自筆証書遺言 (自宅保管) | 自筆証書遺言 (法務局保管) | |

| 作成方法 | 証人2人立会いで公証人が関与 | 本人自書のうえ押印 | 本人が作成し法務局へ持参 |

| 保管場所 | 公証役場 | 自宅など | 法務局 |

| 検認手続 | 不要 | 必要 | 不要 |

| 遺言書の有効性 | 非常に高い | 不備のリスクが高い | 形式不備だけ確認 |

| 相続人の手間 | 少ない | 検認の申立てが必要 | 法務局の手続が必要 |

| 遺言執行 | すぐに執行できる | 検認が終わるまで不可 | 遺言書情報証明書を取得するまで不可 |

| 相続人のトラブル | 防止効果が高い | トラブルになりやすい | 紛失改ざんトラブル防止 |

| 費用 | 公証人手数料 | かからない | 保管手数料 |

| 利用しやすさ | 公証人と打合せ | 手軽 | 予約と申請 |

3公正証書遺言の作成手順

手順①遺言内容の検討

財産の内容、相続人の構成、遺言の目的などを整理します。

必要に応じて、司法書士や税理士などの専門家に相談します。

この段階で、相続人の遺留分や相続税など影響を考慮しておくことがおすすめです。

手順②公証人と打合せ

公証役場に連絡し、遺言内容の概要を伝えます。

遺言書作成を司法書士などの専門家にサポートしてもらう場合、司法書士に担当してもらえます。

手順③必要書類の準備

遺言内容に応じて、公証人から必要書類が指示されます。

この段階で、証人と遺言執行者を決めておくことがおすすめです。

証人と遺言執行者の本人確認書類を用意します。

司法書士などの専門家にサポートしてもらう場合、司法書士に証人を準備してもらうことができます。

サポートした司法書士に、遺言執行を依頼することができます。

手順④遺言書の文案確認

遺言内容の概要に基づいて、公正証書遺言の文案が示されます。

手順⑤公正証書遺言作成当日

遺言者本人と証人2人が公証役場に出向いて、遺言内容を口述します。

口述内容に基づいて、公証人が書面に取りまとめます。

公証役場に出向くことが難しい場合、公証人に出張してもらうことができます。

手順⑥公正証書遺言原本は公証役場で保管

公正証書遺言は、公証役場で厳重保管されます。

公正証書遺言作成後、遺言書の正本と謄本が渡されます。

手順⑦遺言執行

遺言者が死亡したら、すぐに遺言執行をすることができます。

公正証書遺言は検認不要だから、相続人の手間が大幅に削減されます。

4遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書は被相続人の意思を示すものです。

自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。

家族がトラブルに巻き込まれることを望む人はいないでしょう。

遺言書があることでトラブルになるのは、ごく稀なケースです。

遺言書がないからトラブルになるのはたくさんあります。

そのうえ、遺言書1枚あれば、相続手続きは格段にラクになります。

家族を幸せにするために遺言書を作ると考えましょう。

実際、家族の絆のためには遺言書が必要だと納得した方は遺言書を作成します。

家族の喜ぶ顔のためにやるべきことはやったと安心される方はどなたも晴れやかなお顔です。

家族の幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

任意後見受任者ができることは限られている

1任意後見受任者とは任意後見人になる予定の人

①任意後見はサポートを依頼する契約

任意後見とは、将来に備えて信頼できる人にサポートを依頼する契約です。

任意後見は、だれと契約するのか本人が自分で決めることができます。

任意後見受任者とは、任意後見人になる予定の人です。

物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなった後に、任意後見人がサポートします。

自分の財産管理などを依頼するから、信頼できる人と契約します。

多くの場合、本人の子どもなど近い関係の家族でしょう。

法定後見では、家庭裁判所が成年後見人を選びます。

家族が選ばれるのは、20%程度と少数です。

任意後見は、サポートを依頼する契約です。

②任意後見契約をするだけでは効力がない

任意後見は、契約です。

契約だから、物事のメリットデメリットを充分に判断できるときに締結します。

任意後見契約をするだけでは、効力がありません。

任意後見契約をしたときは、物事メリットデメリットを充分に判断できるはずだからです。

判断能力が充分にあるから、任意後見人のサポートは不要のはずです。

任意後見人によるサポートが必要になるのは、判断能力が低下した後です。

任意後見受任者は、任意後見契約でサポートを依頼された人です。

本人の判断能力が低下した後、任意後見受任者は任意後見人になってサポートを開始します。

③任意後見受任者と任意後見人のちがい

| 項目 | 任意後見受任者 | 任意後見人 |

| 意味 | 任意後見契約で任意後見人になる予定の人 | 任意後見監督人選任後で本人をサポートする人 |

| 状態 | 任意後見契約をしたが後見事務は開始していない | 任意後見監督人が選任され後見事務を開始した |

| 権限 | 原則、何もなし | 財産管理・身上監護 |

| 監督 | なし | 任意後見監督人による監督 |

2任意後見受任者ができることは限られている

①死亡届を提出できる

人が死亡したら、市区町村役場に死亡届を提出します。

死亡届を出すことができる人は、戸籍法で決められています。

死亡した人の子どもなどの親族は、死亡届を届出人になることができます。

おひとりさまや親族と疎遠である場合、死亡届を提出することが難しくなります。

任意後見受任者は、戸籍法上、死亡届を提出することができます。

任意後見契約をしておくと、死亡届を提出してもらえるので安心です。

死亡届は、法的効果を伴う届出義務行為と考えられています。

任意後見契約で死亡届の提出を依頼されなくても、任意後見受任者は死亡届を提出できます。

任意後見受任者や任意後見人が死亡届を提出する場合、証明書を提示する必要があります。

任意後見受任者は、次の書類を提示します。

・登記事項証明書

・任意後見契約にかかる公正証書の謄本

適切な書類を準備できないと、死亡届を受理してもらえません。

任意後見契約は、本人死亡で終了します。

死亡届を提出した後の相続手続や死後事務は、遺言執行者や相続人が行います。

②任意後見監督人選任の申立てができる

(1)任意後見監督人選任後に任意後見がスタートする

任意後見監督人とは、任意後見人を監督する人です。

任意後見人が不正をしないか、きちんと監督するのが仕事です。

任意後見は、任意後見監督人が選任されてからスタートします。

任意後見監督人なしで、任意後見人が本人を代理することはできません。

任意後見受任者は、家庭裁判所に対して任意後見監督人選任の申立てをすることができます。

任意後見監督人選任の申立ては、任意後見受任者にとって最も重要な行為です。

(2)任意後見監督人に相談できる

日常生活を監視されるイメージから、任意後見監督人に不安を感じる人もいるかもしれません。

任意後見人は、本人の家族であることが多いでしょう。

本人の家族が法律の専門家であることは、あまりありません。

客観的には不正と判断されることを知識不足によってやってしまうことがあります。

任意後見監督人は、任意後見人の相談相手です。

家庭裁判所は、身近な役所ではありません。

一般の人が気軽に相談するのは、難しいでしょう。

任意後見人から相談に応じることで、適切に後見事務ができるように監督したと言えます。

任意後見監督人は、任意後見人を監視する人というよりはサポートする人です。

任意後見人が任意後見契約どおりに後見事務を行えるようサポートし、家庭裁判所に報告します。

任意後見監督人は、家庭裁判所に監督されます。

(3)任意後見監督人による監督で制度の公平性が確保される

任意後見人は、任意後見監督人に監督されます。

任意後見監督人は、家庭裁判所に監督されます。

本人の利益保護のため、公平性と透明性が確保されます。

本人が判断能力を失っても、安心して任意後見制度を使うことができます。

③任意後見契約の解除ができる

(1)本人と任意後見受任者が合意解除ができる

任意後見契約は、サポートを依頼する契約です。

任意後見契約がスタートする前は、本人に充分な判断能力があるはずです。

本人と任意後見受任者が合意のうえ、任意後見契約を解除をすることができます。

合意解除をする場合、任意後見契約合意解除書を作成します。

任意後見契約合意解除書に本人と任意後見受任者が署名押印をして、公証人の認証を受けます。

公証人の認証を受けないと、有効に解除することができません。

(2)任意後見受任者が一方的に解除することができる

任意後見契約は、契約当事者の信頼関係を基礎にした契約です。

信頼関係を失ったら、契約を維持することはできません。

任意後見契約は、一方的に解除することができます。

本人が任意後見受任者の同意なく、一方的に解除することができます。

任意後見受任者が本人の同意なく、一方的に解除することができます。

一方的に解除をする場合、任意後見契約合意解除書を作成します。

任意後見契約合意解除書に解除する人が署名押印をして、公証人の認証を受けます。

配達証明付き内容証明郵便で、任意後見契約の解除を相手方に通知します。

配達されたら、証明書のハガキが届きます。

(3)任意後見スタート後の解除は家庭裁判所の許可が必要

任意後見契約がスタートした後は、本人に判断能力が失われています。

任意後見契約がスタートした後は、一方的に解除することはできません。

判断能力を失っているのにサポートする人がいなくなると、本人が困るからです。

任意後見契約を解除するためには、家庭裁判所の許可が必要です。

家庭裁判所は正当な理由がある場合に限り、許可をします。

正当な理由とは、任意後見人の事務が困難と認められる理由です。

具体的には、次の理由が考えられます。

・病気などで療養に専念したい

・遠方に転居した

・本人や本人の家族との信頼関係がなくなった

家庭裁判所の許可を得てから、相手方に意思表示をして契約を終了させます。

④将来の後見開始に備えて信頼関係の強化

任意後見契約を締結しても、任意後見監督人選任まで本人を代理することはできません。

任意後見契約を締結しても、契約に効力がないからです。

将来の後見開始に備えて、本人や本人の家族との信頼関係強化につとめます。

3任意後見監督人選任の申立て

①任意後見監督人選任の申立てをする条件

(1)任意後見契約を締結している

任意後見契約は、公正証書で締結する必要があります。

公正証書とは、公証人が作成する公文書です。

公正証書には、高い信頼性があります。

(2)本人の判断能力が低下している

本人の判断能力が低下した後、任意後見監督人選任の申立てをします。

判断能力の低下は、医師の判断が重視されます。

本人や任意後見受任者の判断ではありません。

身体能力が低下しても判断能力が充分あれば、任意後見監督人選任の申立てはできません。

(3)本人が同意している

任意後見契約は、本人の意思を尊重する制度です。

本人がサポートしてもらいたい人に、サポートしてもらいたい内容を決めて契約します。

任意後見契約の効力発生についても、本人の意思が尊重すべきだからです

本人の判断能力低下によって意思表示ができないときは、同意しなくても差支えありません。

②申立先

本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。

家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。

③申立てができる人

申立てができる人は、次のとおりです。

(1)本人

(2)配偶者

(3)4親等内の親族

(4)任意後見受任者

本人の家族でなくても、任意後見受任者は任意後見監督人選任の申立てをすることができます。

任意後見契約で、任意後見監督人選任の申立てをする義務を定めることが多いでしょう。

任意後見監督人選任の申立てをしないと、任意後見人によるサポートを受けることができないからです。

④必要書類

任意後見監督人選任の申立書に添付する書類は、次のとおりです。

(1)本人の戸籍謄本

(2)本人の住民票または戸籍の附票

(3)任意後見受任者の住民票または戸籍の附票

(4)本人の後見登記事項証明書

(5)任意後見契約公正証書の写し

(6)本人が成年被後見人等の登記がされていないことの証明書

(7)任意後見監督人候補者の住民票

(8)申立事情説明書

(9)任意後見受任者事情説明書

本人と任意後見受任者の間で、金銭消費貸借、担保提供、保証、立替があるときは、資料を添付します。

(10)親族関係図

(11)本人情報シート

(12)本人の診断書

(13)本人の財産目録

財産目録の内容を裏付ける資料を添付します。

不動産は登記事項証明書、預貯金は通帳のコピー、株式や有価証券は取引残高証明書などです。

(14)本人の収支予定表

収支予定表の内容を裏付ける資料を添付します。

資料は、直近3か月程度準備します。

収入に関する資料は、年金支払通知書、株式配当金通知書などです。

支出に関する資料は、施設の請求書、医療費の領収書、住居費の領収書、納税通知書などです。

⑤費用

(1)申立手数料

手数料は、800円です。

申立書に収入印紙800円分を貼り付けて、納入します。

(2)登記手数料

登記手数料は、1400円です。

申立手数料とは別に、収入印紙で納入します。

(3)連絡用郵便切手

家庭裁判所が手続で使う郵便切手を予納します。

家庭裁判所によって、納入する切手の額面や枚数が決められています。

例えば、名古屋家庭裁判所では、次のとおり提出します。

・500円切手 2枚

・350円切手 2枚

・110円切手 14枚

・10円切手 10枚

⑥申立書提出後は取下げに家庭裁判所の許可が必要

任意後見監督人選任の申立てをした後、取下げをするためには家庭裁判所の許可が必要です。

たとえ審判がされる前でも、家庭裁判所の許可なしで取下げはできません。

⑦任意後見監督人が選任されるまでの流れ

手順(1)必要書類の準備

任意後見監督人選任の申立てには、たくさんの書類が必要になります。

医師の診断書などは、作成してもらうまでに時間がかかることが多いです。

早めに準備すると、いいでしょう。

手順(2)任意後見監督人選任の申立書を提出

申立書と必要書類を取りまとめて、家庭裁判所へ提出します。

窓口に出向いて提出することも郵送で提出することも、できます。

窓口に出向くときは、受付時間に注意しましょう。

手順(3)家庭裁判所の審査

任意後見監督人選任の申立書を受付けたら、家庭裁判所は審査をします。

必要に応じて、医師による鑑定があります。

手順(4)任意後見監督人選任の審判

家庭裁判所は、適任者を任意後見監督人に選任します。

任意後見監督人の候補者を立てても、家庭裁判所は自由に選任します。

手順(5)任意後見契約に効力発生

任意後見監督人が選任されたら、任意後見契約に効力が発生します。

任意後見受任者は、任意後見人として本人のサポートを開始します。

任意後見人は、定期的に任後見監督人に報告する義務があります。

任意後見監督人がいるから、後見制度の公平性と透明性が確保されます。

安心して、任意後見制度を利用することができます。

4任意後見を司法書士に依頼するメリット

任意後見とは、、サポートを依頼する契約です。

本人の判断能力がしっかりしているうちに、契約します。

契約ですから、本人の判断能力がしっかりしているうちしかできません。

任意後見が実際にスタートするのは、契約してから長期間経過してからです。

任意後見契約は、公正証書にする必要があります。

任意後見契約は締結することばかり注目されがちですが、締結して終わりではありません。

本人のよりよく生きることを支えるために、みんながサポートしています。

任意後見契約を考えている方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

公正証書遺言作成には証人2人の立会いが必要

1公正証書遺言作成には証人2人の立会いが必要

①証人は遺言者の判断能力を確認する

公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。

証人2人に確認してもらって、作ります。

公正証書遺言作成には、証人2人の立会いが必要です。

証人2人は公正証書遺言に立会い、遺言者が判断能力を有するか確認します。

遺言者が適切に受け答えができない場合、判断能力がないと考えられます。

判断能力がないのに遺言書を作成しても、無効の遺言書です。

遺言者が相当に高齢である場合、認知症が疑われることがあります。

遺言者の判断能力の有無について、証人の証言が重要な証拠になる可能性があります。

②証人は遺言書作成手続の適正性を担保する

証人2人は公正証書遺言に立会い、遺言書作成手続を見守ります。

遺言書作成手続が適切であることを確認します。

証人2人が署名押印をすることで、形式的にも手続の正当性が担保されます。

証人は、遺言書の有効性と信頼性を支える重要な役割を果たします。

③公正証書遺言の証人になれる人

公正証書遺言は、証人2人に確認してもらって作ります。

証人になる人に、特別な資格はありません。

証人は、遺言書の内容をチェックする人です。

遺言書の内容をチェックする判断能力が必要です。

相続に無関係な人で、かつ、秘密を守ってくれる人が適任です。

証人2人が無関係な人だから、遺言書の公正さが保持されます。

④証人の責任

証人に守秘義務を定めた法律はありません。

遺言書に記載されている事柄は、プライベートな事柄です。

遺言書は、秘密保持の必要性が非常に高い文書です。

法律で守秘義務が定められなくても、秘密保持の倫理的義務があります。

公証役場でも、証人には秘密保持義務があると説明されます。

証人は、遺言書の内容をチェックする人です。

相続が発生した後、相続人が遺言書の内容に不満を持つことがあります。

遺言書に不満がある相続人は、遺言書の成立について問題があると言うかもしれません。

・遺言書は本人の真意ではなかった。

・本人は認知症で正常な判断をすることができなかった

一部の相続人が上記の主張をした場合、相続人間で大きなトラブルになります。

ときには、遺言書の有効無効を争って裁判の場に持ち込まれます。

公正証書遺言は、証人2人に確認してもらって作成します。

公正証書遺言の作成時にどのようであったか証言を求められるでしょう。

原則として、証言の拒絶はできません。

万が一、証人の故意や過失で問題点を見逃した場合、相続人から損害賠償を求められるかもしれません。

⑤証人2人の立会いがないと公正証書遺言が無効になる

公正証書遺言作成には、証人2人の立会いが必要です。

証人2人の立会いがないと、公正証書遺言が無効になります。

公正証書遺言が無効になると、遺言者が望む遺産分割は難しくなります。

遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要になるからです。

2公正証書遺言の証人になれない人

①未成年者

未成年者は、物事のメリットデメリットを充分に判断することができません。

充分に判断することができないので、遺言書の内容を確認したとは言えません。

証人になれない人なのに証人として立ち会った遺言書は、無効になります。

未成年者は判断能力が不充分だから、証人になれません。

②相続人・受遺者になる予定の人とその人の配偶者や直系血族

遺言者は、遺言書で相続人や相続人以外の人に自分の財産を遺贈することができます。

受遺者とは、財産の遺贈を受ける人です。

相続人・受遺者は、遺言の内容に利害関係がある人です。

相続人・受遺者の配偶者や直系血族は、相続人・受遺者に近い関係の人です。

利害関係がある人に準じて、考えられます。

遺言に利害関係がある人は、遺言の内容に強い関心があるでしょう。

利害関係がある人は、自分に有利な遺言をしてもらいたいと考えます。

証人として立ち会った場合、遺言の内容に何らかの影響を与えるかもしれません。

遺言者が真意による遺言をすることが難しくなるおそれがあります。

遺言書は、遺言者の意思を示すものです。

遺言者の真意を損なうことは許されません。

遺言者が真意による遺言をすることができるようにするため、証人になれない人が定められています。

証人になれない人なのに証人として立ち会った遺言書は、無効になります。

相続人・受遺者になる予定の人など利害関係がある人は遺言書の公正を保持するため、証人になれません。

③公証人の配偶者、4親等内の親族、書記、使用人

公正証書遺言は、遺言内容を公証人に取りまとめてもらって作る遺言書です。

証人は、遺言書の内容をチェックする人です。

公証人に近い関係の人が証人になった場合、チェックしにくいでしょう。

遺言書の内容をチェックする人なのに、チェック機能が働かないおそれがあります。

遺言内容を公証人に取りまとめてもらって、きちんと証人に確認してもらっているから公正証書遺言には高い信頼性があります。

証人になれない人なのに証人として立ち会った遺言書は、無効になります。

公証人の近い関係の人はチェック機能が働きにくくなるから、証人になれません。

④欠格事由はなくても慎重に選定

遺言者の孫は、直系血族です。

直系血族だから、孫は証人になることはできません。

孫の配偶者は、相続人になることはありません。

孫の配偶者は、直系血族ではありません。

孫の配偶者は、証人になれない人に該当しません。

証人になれない人ではないけど、おすすめはできません。

孫の配偶者は、利害関係人に近い関係の立場だからです。

遺言書の内容に不満がある相続人がいた場合、トラブルになるおそれがあります。

孫の配偶者に証人になってもらった場合、トラブルに巻き込むかもしれません。

証人になれない人に該当しないけど、慎重に選定する方がいいでしょう。

⑤証人2人を準備できないときは

公正証書遺言を作成する場合、司法書士などの専門家にサポートしてもらうことが一般的です。

専門家に相談していた場合、適切なアドバイスを受けることができます。

遺言書文案作成の段階からサポートを受けていると、将来のトラブルの芽を摘むことができるからです。

自分で証人を用意することができない場合、司法書士などの専門家に依頼することができます。

司法書士などの専門家には、守秘義務があります。

遺言の内容が外部に漏れる心配はありません。

司法書士などの専門家に証人を依頼した場合、遺言書作成日のスケジュール調整をしてくれます。

証人が立ち会えないから遺言書が作れない事態は、基本的に考えられません。

⑥専門家を証人にすると安心

司法書士などの専門家には、職業上の守秘義務が徹底されています。

遺言内容をもれる心配が低く、プライバシーが確保されます。

万が一遺言書作成手続に疑義が生じても、専門家として中立的に状況説明をすることができます。

適切に証言することで、公正証書遺言の有効性を担保することができます。

第三者性や中立性の観点から、相続人間のトラブル予防に役立ちます。

専門家を証人にすると、安心感が高まります。

⑦証人と遺言執行者は兼任できる

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。

証人と遺言執行者は、兼任できます。

司法書士などの専門家に証人と遺言執行者を依頼することは、よくあります。

一緒に依頼すると、一貫してサポートを受けることができるから一層安心です。

⑧証人の報酬は1万円前後が多い

親族に証人を依頼しようとすると、欠格に該当することが多いでしょう。

第三者に証人を依頼する場合、報酬が発生します。

証人1人の報酬は、1回1万円前後が多いです。

⑨証人選任の失敗事例

ケース(1)証人になれない人を証人にした

証人になれない人を証人にすると、公正証書遺言は無効になります。

公証人は証人になれない人ではないか、厳重に確認します。

遺言者が適切に情報開示しないと、見落としにつながります。

ケース(2)証人2人の立会いがなかった

証人2人の立会いがないと、公正証書遺言は無効になります。

証人が途中で中座すると、立会い欠如になります。

ケース(3)口が軽い証人で遺言内容が漏洩

証人選びを軽く見ると、深刻なトラブルになります。

一部の相続人に偏った遺言書の場合に、生前からトラブルに発展します。

ケース(4)スケジュールの調整不足で延期

証人の責任をよく理解していないと、直前でキャンセルすることがあります。

証人2人の立会いなしで、公正証書遺言は作成できません。

証人の責任を充分理解している専門家がおすすめです。

3公正証書遺言作成時に証人がやるべきこと

①遺言者の本人確認

遺言者が本人であることを確認します。

遺言者の顔と本人確認書類を照合します。

②遺言者の判断能力の確認

遺言者が認知症などではなく、正常な判断能力があることを確認します。

遺言者が自由意思に基づいて、遺言をしていることを見届けます。

証人は、遺言内容に関与しません。

中立的立場から手続に、立ち会います。

③遺言内容の読み上げに立会い

遺言者の口授に基づいて作成した遺言内容を公証人が読み上げます。

公証人が遺言内容を読み上げる場面に立会い、遺言者が承認する様子を確認します。

④公正証書遺言原本に署名押印

公正証書遺言原本の末尾に、証人2人が署名押印をします。

証人は、朱肉を使う認印で押印することができます。

スタンプ印を使うことはできません。

証人は印章を忘れないようにしましょう。

証人は、必ず署名します。

証人は遺言者とちがい、署名できないときの例外がないからです。

⑤証人の本人確認書類の提示

証人は、運転免許証やマイナンバーカードなど本人確認書類を提示します。

4公正証書遺言の作成手順

手順①遺言内容の検討

財産の内容、相続人の構成、遺言の目的などを整理します。

必要に応じて、司法書士や税理士などの専門家に相談します。

この段階で、相続人の遺留分や相続税など影響を考慮しておくことがおすすめです。

手順②公証人と打合せ

公証役場に連絡し、遺言内容の概要を伝えます。

遺言書作成を司法書士などの専門家にサポートしてもらう場合、司法書士に担当してもらえます。

手順③必要書類の準備

遺言内容に応じて、公証人から必要書類が指示されます。

この段階で、証人を決めておくことがおすすめです。

証人の本人確認書類を用意します。

司法書士などの専門家にサポートしてもらう場合、司法書士に証人を準備してもらうことができます。

手順④遺言書の文案確認

遺言内容の概要に基づいて、公正証書遺言の文案が示されます。

この段階で、公証人、証人2人、遺言者のスケジュール調整をします。

手順⑤公正証書遺言作成当日

遺言者本人と証人2人が公証役場に出向きます。

証人は、印章と本人確認書類をを持参します。

口述内容に基づいて、公証人が書面に取りまとめます。

証人2人が立会い、手続が適切に行われたことを確認します。

証人は、途中で席をはずすことはできません。

途中で席を外すと、証人2人の立会いがないと判断されるからです。

遺言者と証人2人が公正証書遺言原本に、署名押印します。

公正証書遺言作成当日は、15~30分程度で終了します。

公証役場に出向くことが難しい場合、公証人に出張してもらうことができます。

手順⑥公正証書遺言原本は公証役場で保管

公正証書遺言は、公証役場で厳重保管されます。

公正証書遺言作成後、遺言書の正本と謄本が渡されます。

5遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書は被相続人の意思を示すものです。

自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。

家族がトラブルに巻き込まれることを望む人はいないでしょう。

遺言書があることでトラブルになるのは、ごく稀なケースです。

遺言書がないからトラブルになるのはたくさんあります。

そのうえ、遺言書1枚あれば、相続手続きは格段にラクになります。

家族を幸せにするために遺言書を作ると考えましょう。

実際、家族の絆のためには遺言書が必要だと納得した方は遺言書を作成します。

家族の喜ぶ顔のためにやるべきことはやったと安心される方はどなたも晴れやかなお顔です。

家族の幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

検認手続で遺言書の有効無効を判断しない理由

1遺言書を見つけたら家庭裁判所で検認手続

①遺言書の種類

遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作るケースがほとんどです。

自筆証書遺言は、自分ひとりで書いて作った遺言書です。

自筆証書遺言を作成した後は、原則として、自分で保管します。

作成した自筆証書遺言を法務局に提出して、保管してもらうことができます。

公正証書遺言は、公証人が文書に取りまとめて作る遺言書です。

証人2人に確認してもらって作ります。

公正証書遺言を作成した後は、公正証書遺言原本は公証役場で保管されます。

②自筆証書遺言は検認手続が必要

遺品整理をしていると、自宅などで自筆証書遺言を見つけることがあります。

被相続人から遺言書を預かってほしいと、依頼されるかもしれません。

自筆証書遺言は、検認手続が必要です。

検認手続とは、自筆証書遺言を家庭裁判所に提出して開封してもらう手続です。

自筆証書遺言を見つけた人や預かっている人は、家庭裁判所へ届け出る必要があります。

③検認手続の目的

(1)遺言書があると相続人に知らせる

自宅などで遺言書を見つけたら、家庭裁判所に遺言書検認の申立てをします。

家庭裁判所は遺言書検認の申立てを受付けたら、相続人全員を家庭裁判所に呼び出します。

遺言書の開封に立会いをしてもらうためです。

相続人全員に遺言書があることを知らせて、立会いをしてもらいます。

相続人立会いで開封することで、手続きの透明性を確保することができます。

遺言書があることを知らせるために、検認手続を行います。

(2)遺言書の改ざん防止

遺言書を開封したら、遺言書の形状や状態を確認します。

遺言書の状態や形状は、検認調書に取りまとめます。

検認期日以降に遺言書を改ざんすると、検認調書と照らし合わせることで明らかになります。

遺言書の改ざん防止のために、検認手続を行います。

(3)検認済証明書の発行

検認手続をしても検認手続をしなくても、遺言書の効力に影響はありません。

検認手続をしなくても、遺言書は無効になりません。

検認手続が必要な遺言書には、検認済証明書が必要です。

検認手続をしていないと、検認済証明書が発行されません。

相続手続を進めるため、検認手続は省略できません。

預貯金の解約がしたくても、銀行などの金融機関は受付をしてくれません。

不動産の名義変更をしたくても、法務局は受付をしてくれません。

相続手続を進めるために、検認手続を行います。

(4)勝手に開封するとペナルティー5万円

自宅などで見つけた遺言書は、家庭裁判所で検認手続をします。

検認手続が必要なのに勝手に開封すると、ペナルティーの対象になる可能性があります。

ペナルティーの内容は、5万円以下の過料です。

過料は行政罰だから、前科がつきません。

④検認手続をしないとトラブルの可能性

リスク(1)改ざんや変造を疑われる

検認手続の目的は、遺言書の改ざんや変造を防止することです。

家庭裁判所で開封された遺言書であれば、改ざんや変造はなかったと信じられるでしょう。

検認手続をしないと、他の相続人から疑われます。

改ざんや変造をしていなくても、疑いの目を向けられるのは辛いものです。

遺言書の内容によっては、疑いが強められるでしょう。

リスク(2)遺言書を隠匿すると相続欠格

相続が発生すると、家族は忙しくなります。

死亡届の提出から葬式の手配、親戚や知人への連絡など、たくさんの用事があるからです。

遺言書検認の申立ては、家庭裁判所の手続です。

知識がないと、よく分からないことが多いでしょう。

先延ばしをしていると、遺言書を隠匿しているように見えるかもしれません。

遺言書を隠匿して不当に利益を得ようとした場合、相続欠格になります。

相続欠格とは、相続人としてふさわしくない人の相続資格を奪う制度です。

遺言書は、遺言者の意思を示すものです。

遺言書を隠匿する行為は、遺言者の意思を踏みにじる行為と言えます。

相続人としてふさわしくないから、相続資格が奪われます。

リスク(3)遺言書を隠匿すると刑事罰

遺言書は、権利義務に関する書面です。

権利義務に関する書面を隠匿した場合、私用文書毀棄罪に問われます。

私用文書毀棄罪は、罰金刑では済みません。

拘禁刑のみが規定されている重い犯罪です。

遺言書を隠匿すると、厳しく処罰される可能性があります。

⑤遺言書の検認が不要なケース

(1)公正証書遺言は検認不要

公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。

公正証書遺言は、検認不要です。

公正証書遺言を作成した後、遺言書原本は公証役場で厳重に保管されます。

改ざんや変造があり得ません。

公正証書遺言は、改ざんや変造を防止するための手続をする必要がありません。

公正証書遺言は、検認不要です。

(2)法務局保管制度利用の自筆証書遺言は検認不要

自筆証書遺言は、自分で保管するのが原則です。

条件を満たす自筆証書遺言は、法務局に提出して保管してもらうことができます。

自筆証書遺言を受付けたら、法務局で厳重に保管されます。

改ざんや変造があり得ません。

法務局保管制度を利用したら、改ざんや変造を防止するための手続をする必要がありません。

法務局保管制度利用の自筆証書遺言は、検認不要です。

2検認手続で遺言書の有効無効を判断しない理由

理由①検認手続は形式的確認手続だから

検認手続では、遺言書を開封して外形や内容を確認します。

検認手続は、遺言書の形式的確認手続です。

遺言書の内容の有効性は、確認の対象外です。

理由②遺言書の有効無効は裁判で判断するから

遺言書の有効無効は、民事訴訟で争うべき内容です。

検認手続には、訴訟手続のような証拠調べや反論の機会がありません。

仮に有効無効を判断するなら、有効と主張する人と無効と主張する人の両方から意見を聞く必要があります。

形式的確認手続だけで、有効無効を判断できないでしょう。

両社の意見を聞いて判断するため、民事訴訟で争われるのが適切です。

理由③検認手続の目的は偽造や変造の防止だから

検認手続では、遺言書の外形や内容を検認調書に記録します。

検認期日以降の改ざんや変造は、検認調書と照らし合わせることで明らかになります。

検認手続は、証拠保全の手続と言えます。

証拠保全の手続で、遺言書の有効無効を判断できません。

理由④無効の遺言書であっても検認できるから

検認手続で、遺言書を開封します。

取り出した遺言書が明らかに、無効な遺言書であることがあります。

例えば、日付が記載されていない遺言書や押印がない遺言書は、明らかに無効です。

明らかに無効の遺言書であっても、そのまま検認手続をします。

検認調書には、日付が記載されていないことや押印がないことが記録されます。

検認期日以降に日付を記載されたら、検認調書と照らし合わせて明らかにすることができます。

無効の遺言書であっても、検認ができます。

検認手続は、遺言書の有効無効を判断する手続ではないからです。

3検認手続で誤解が多いポイント

誤解①検認手続で効力が発生する

検認手続は、遺言書の形状や内容を確認する手続に過ぎません。

検認手続で、遺言書に効力が発生することはありません。

検認手続で効力が発生するは、誤解です。

遺言書の効力は、遺言者の死亡で発生しています。

無効の遺言書は、検認手続をしても有効になることはありません。

誤解②検認が終了したから有効と認められた

検認手続で、遺言書の有効無効は判断されません。

検認が終了したから有効と認められたは、誤解です。

たとえ無効の遺言書であっても、検認手続は終了します。

検認手続が終了しても、無効の遺言書は無効のままです。

誤解③検認せずに相続手続ができる

検認手続をしても検認手続をしなくても、遺言書の効力にちがいはありません。

相続手続をするためには、検認済証明書が必要です。

検認せずに相続手続ができるは、誤解です。

検認が必要なのに検認手続をせず、相続手続を進めることはできません。

誤解④検認期日に欠席すると相続できない

遺言書検認の申立てを受付けたら、相続人全員を家庭裁判所に呼び出します。

遺言書の存在を相続人に知らせ、開封に立会ってもらうためです。

検認期日に欠席すると相続できないは、誤解です。

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。

検認期日の欠席で、相続放棄の手続の代わりにすることはできません。

誤解⑤相続人の合意で検認を省略できる

遺言書検認の申立てをするためには、たくさんの書類を準備する必要があります。

手間と時間がかかるから、検認手続を省略したいと考えるかもしれません。

相続人の合意で検認を省略できるは、誤解です。

検認手続は、遺言書の偽造変造を防止する手続です。

検認手続をしないと、検認済証明書を発行してもらえません。

相続人全員が合意しても、相続手続が進められなくなります。

相続人全員が合意しても、ペナルティー5万円の対象になります。

4遺言書検認の申立てを司法書士に依頼するメリット

自筆証書遺言や秘密証書遺言を預かっている人や見つけた人は、家庭裁判所に提出する必要があります。

遺言書を隠したり捨てたりすると、相続人になることができません。

他の相続人から疑いをかけられてトラブルになるのを避けるためにも、すみやかに家庭裁判所に検認の申立てをしましょう。

申立てのためには、たくさんの書類が必要になります。

遺言書の検認を司法書士に依頼した場合、遺言書検認申立書の作成だけでなく、家庭裁判所への提出もおまかせいただけます。

遺言書を預かっている方や見つけた方はトラブルになる前に、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

法定相続情報番号提供で相続登記の書類を省略

1相続登記でたくさんの書類が必要になる

①相続登記で必要になる書類

(1)遺言書がないケース

遺言書がない場合の必要書類は、次のとおりです。

・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

・相続人の現在戸籍

・被相続人の住民票の除票

・不動産を相続する人の住民票

・遺産分割協議書

・相続人全員の印鑑証明書

・不動産の評価証明書

(2)遺言書があるケース

遺言書がある場合の必要書類は、次のとおりです。

・被相続人の除籍謄本

・相続人の現在戸籍

・被相続人の住民票の除票

・不動産を相続する人の住民票

・遺言書

・遺言書検認証明書

・不動産の評価証明書

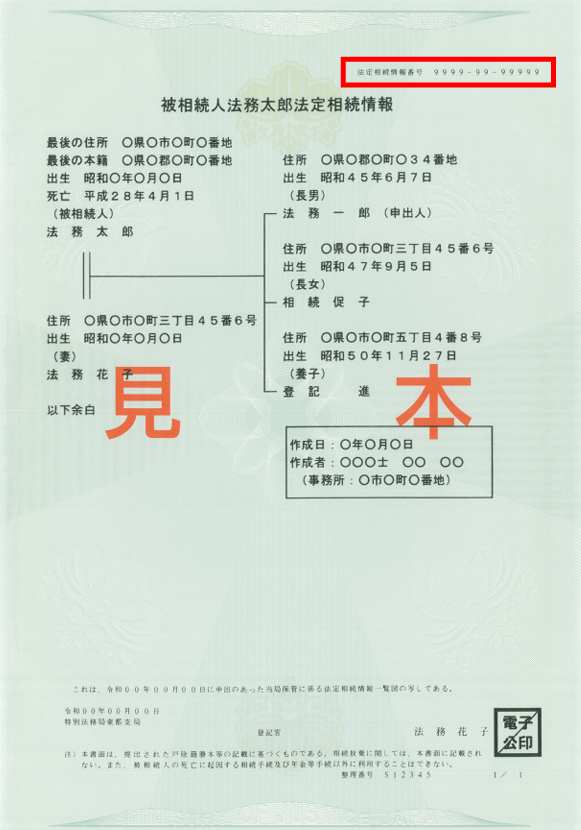

②法定相続情報一覧図は便利

法定相続情報一覧図とは、被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのかを、取りまとめた書類です。

一目で分かるように、家系図のように書くのが一般的です。

相続人なる人は、法律で決められています。

家族にとって、だれが相続人になるのかは当然のことでしょう。

相続手続先に対しては、客観的に証明する必要があります。

客観的に証明するとは、戸籍謄本を用意することです。

戸籍には、その人の身分事項がすべて記録されているからです。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本は、どのような相続でも必要になります。

たくさんの戸籍謄本を読み解くのは、相続人にとっても相続手続先にとっても負担が大きい事務です。

たくさんの戸籍謄本と家系図を法務局に提出して、点検してもらうことができます。

内容に問題がなければ、地模様や透かしの入った紙に印刷されて、登記官の認証文が入ります。

法定相続情報一覧図は、登記官が確認した信頼性が高い証明書です。

法定相続情報一覧図を利用すると、相続手続がスムーズです。

③法定相続情報一覧図を取得するときに必要になる書類

法定相続情報一覧図を取得するときに、必要な書類は次のとおりです。

(1)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

(2)被相続人の住民票の除票

(3)相続人全員の現在戸籍

(4)申出人の本人確認書類

(5)相続人全員の住民票

(6)委任状

相続登記で必要な書類と法定相続情報一覧図の取得で必要な書類は、重なっています。

法定相続情報一覧図で法務局が点検した書類は、あらためて相続登記で点検する必要はないでしょう。

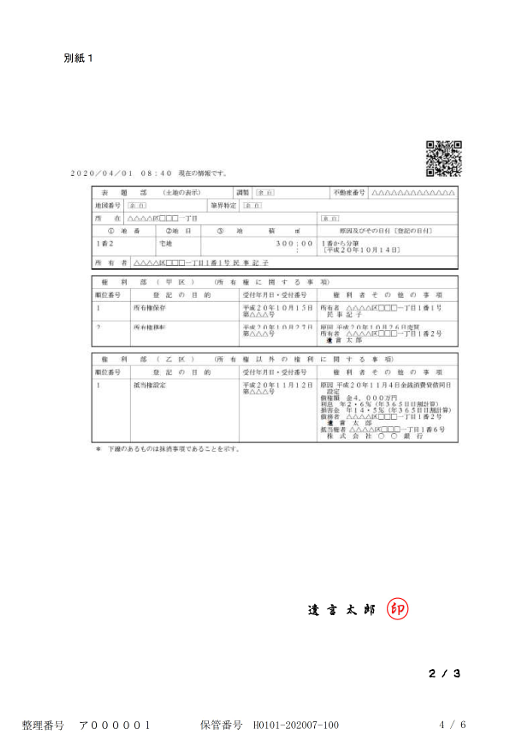

④法定相続情報番号は法定相続情報一覧図に記載

法定相続情報番号とは、法定相続情報一覧図を識別するために付される番号です。

法定相続情報一覧図を見ると、右肩に記載されています。

法定相続情報番号提供で、申請人と法務局両方の事務負担が減少することが期待されています。

2法定相続情報番号提供で相続登記の書類を省略

①法定相続情報番号提供で必ず省略できる書類

次の書類は、省略することができます。

・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

・被相続人の住民票

・相続人の現在戸籍

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出で、上記の書類は提出しています。

法務局で確認してもらって、法定相続情報一覧図が発行されているはずです。

法定相続情報番号提供で上記の書類は必ず省略できます。

令和6年4月の制度改正で、法定相続情報番号のみの提出ができるようになりました。

法定相続情報番号で、該当の法定相続情報一覧図を特定することができるからです。

②法定相続情報一覧図に記載があれば省略できる書類

法定相続情報一覧図に記載があれば、次の書類は省略することができます。

・被相続人の住民票または戸籍の附票

・相続人の住民票または戸籍の附票

法定相続情報一覧図には、被相続人や相続人の住所は記載しておくのがおすすめです。

相続手続では、被相続人や相続人の住所が必要になることが多いからです。

被相続人や相続人の住所の記載は、義務ではありません。

住所の記載がなくても、法定相続情報一覧図を発行してもらうことができます。

法定相続情報一覧図に記載があれば、上記の書類は省略できます。

法定相続情報一覧図に記載がなければ、住民票や戸籍の附票が必要です。

③法定相続情報一覧図と無関係な書類は省略できない

法定相続情報一覧図は、戸籍や住民票の内容を取りまとめた書面です。

法定相続情報一覧図に、遺産分割協議の内容などを記載することはできません。

法定相続情報一覧図を提出しても、遺産分割協議書や印鑑証明書は必要です。

④複数の法定相続情報番号を提供できる

法定相続情報一覧図は、被相続人ごとに作成します。

複数の相続を取りまとめることは、できません。

相続が発生したときに元気だった相続人が相続手続中に死亡することがあります。

新たに発生した相続について、別の法定相続情報一覧図を発行してもらうことができます。

最初の相続の法定相続情報一覧図と新たな相続の法定相続情報一覧図で、相続手続をすることができます。

それぞれの法定相続情報一覧図に、別々の法定相続情報番号が付されています。

相続登記をするときに、複数の法定相続情報番号を提供することができます。

複数の相続が発生した場合、相続関係説明図を作成しておくといいでしょう。

相続関係説明図は、単に相続手続先の人に相続関係を説明するための書類です。

⑤申出から5年以上経過で法定相続情報番号を使えない

法定相続情報一覧図には、5年の保管期限があります。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出から5年以上経過すると、法定相続情報番号が使えなくなります。

法定相続情報番号を提供しても、法定相続情報一覧図が保管されていないからです。

保管期限を超過しても、法定相続情報一覧図自体は有効です。

法定相続情報一覧図に、有効期間はないからです。

手許にある紙の法定相続情報一覧図を使って、相続登記をすることができます。

⑥日本中どこの法務局でも法定相続情報番号を提供できる

法定相続情報一覧図は、再発行を受けることができます。

再発行を受ける場合、最初に申出をした法務局にのみ申請をすることができます。

相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に提出します。

法定相続情報一覧図の申出をした法務局以外の法務局であっても、法定相続情報番号を提供することができます。

日本中どこの法務局でも、法定相続情報番号を提供できます。

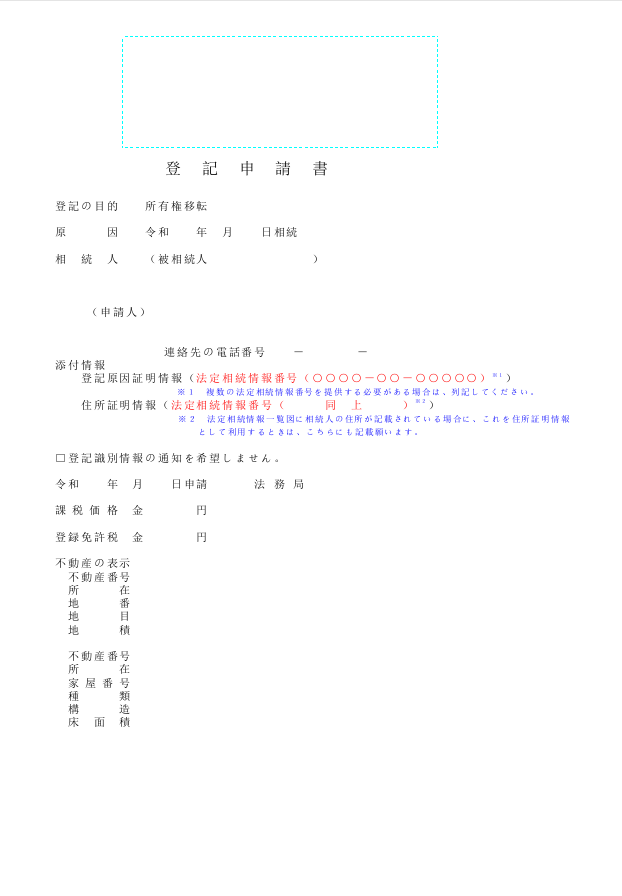

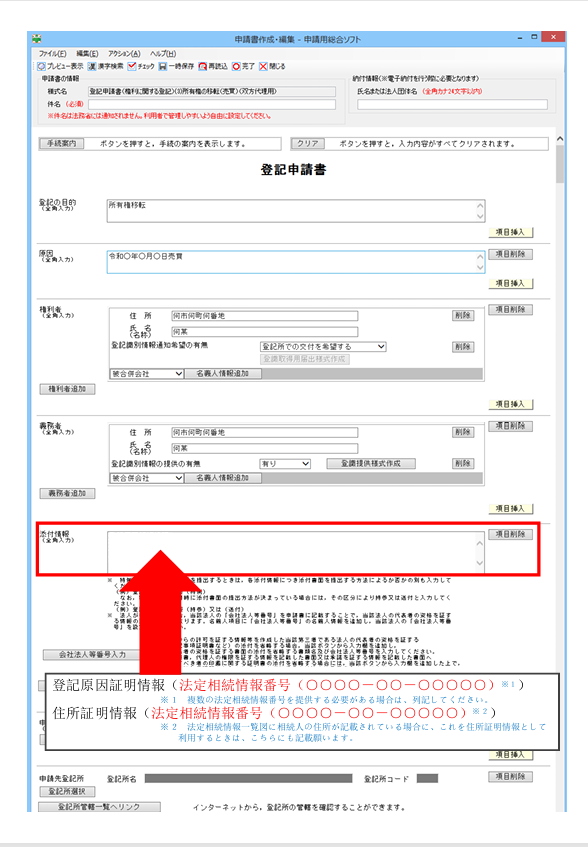

⑦登記申請書の記載方法

相続登記の申請書には、添付書類を列挙します。

登記原因証明情報として、たくさんの戸籍謄本を提出します。

住所証明情報として、相続人の住民票を提出します。

法定相続情報番号を提供する場合、次のように記載します。

登記原因証明情報(法定相続情報番号〇〇〇〇-〇〇-〇〇〇〇〇)

住所証明情報(法定相続情報番号〇〇〇〇-〇〇-〇〇〇〇〇)

⑧登記申請書の記載例

(1)書面申請の記載例

(2)オンライン申請の記載例

3法定相続情報番号提供で相続登記をするときの注意点

注意①法定相続情報番号を正確に記載

法定相続情報一覧図の代わりに、法定相続情報番号を記載します。

番号を書き間違えると、必要な登記原因証明情報が提出していないと判断されます。

枚数に余裕があれば、法定相続情報一覧図を添付すると安心です。

注意②被相続人の住所の移り変わりを証明

法定相続情報一覧図は、被相続人の死亡時の住所を記載します。

登記簿を確認すると、所有者の住所が古いままになっていることがあります。

登記簿の所有者の住所と法定相続情報一覧図の被相続人の住所が異なると、別人であると判断されます。

法定相続情報番号を提供しても、住所の移り変わりを証明する必要があります。

住所の移り変わりを証明することで、同一人物であると証明できます。

登記簿の所有者の住所から法定相続情報一覧図の被相続人の住所まで、住民票や戸籍の附票で証明します。

注意③不動産の表示が必要

法定相続情報一覧図は、戸籍謄本や住民票の内容を取りまとめた公的書類です。

法定相続情報一覧図に、不動産の表示は記載できません。

登記申請書には、不動産を特定するため所在や地番、家屋番号を正確に記載する必要があります。

相続登記の対象になる不動産の登記簿を取得して、正確に記載します。

注意④相続人が相続放棄

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

相続放棄が認められても、戸籍には記載されません。

法定相続情報一覧図には、相続放棄した人も相続人として記載されます。

登記申請書には、相続放棄申述受理通知書を添付して相続放棄したことを示します。

注意⑤相続人の住所の移り変わりを証明

法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載することができます。

法定相続情報一覧図の発行を受けた後、相続人が住所を変更することがあります。

法定相続情報一覧図では、住所の変更をする手続はありません。

相続手続をする場合、別途住所の移り変わりを証明する住民票や戸籍の附票が必要になります。

住民票や戸籍の附票などで住所の移り変わりを証明しないと、別人と判断されてしまうからです。

注意⑥法務局以外で法定相続情報番号を利用できない

法定相続情報一覧図は、登記官の認証文と公印がある公的書類です。

年金事務所や税務署、銀行など法務局以外でも、公的書類として通用します。

法定相続情報番号提供で法定相続情報一覧図の提出を省略できるのは、法務局のみです。

4法定相続情報一覧図と相続登記の同時申請が効率的

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書は、被相続人が所有する不動産の所在地を管轄する法務局に提出することができます。

相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に提出します。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書の必要書類と相続登記の必要書類は、多くが共通しています。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記は、どちらも司法書士に依頼することができます。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記は、同時申請が効率的です。

5法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記を司法書士に依頼するメリット

法定相続情報一覧図は、書き方が厳格に決まっています。

登記官が認証文を付して交付する公的書類だからです。

法定相続情報一覧図と似たものに、相続関係説明図があります。

相続関係説明図は、比較的自由に書くことができます。

単なる事情説明の書類に過ぎないからです。

法定相続情報一覧図と相続関係説明図の違いを理解して、ポイントを押さえて書くことが重要です。

相続手続が少ない場合など、法定相続情報一覧図を作るまでもないこともあるでしょう。

銀行口座をたくさん持っているなど、相続手続をする手続先が多い場合は、法定相続情報一覧図は大変便利です。

要領よく相続手続を進めるためには、不動産の相続登記を先行させるのがおすすめです。

相続登記は、相続手続の中でも難易度が高い手続です。

司法書士などの専門家は、相続登記に必要な戸籍謄本などの書類をすべて準備してくれるからです。

難易度の高い相続登記で使った書類がすべてあれば、銀行などで書類の不足を指摘されることは大幅に減ります。

すみやかな手続を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

認知症の人の相続放棄で特別代理人選任の申立て

1相続放棄には判断能力が必要

①相続を単純承認するか相続放棄するか選択する

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。

②認知症になると判断能力が低下する

認知症になると、物事のメリットデメリットを適切に判断することができなくなります。

人によっては、記憶があいまいになることがあるでしょう。

相続放棄をするためには、本人の判断能力が必要です。

判断能力が低下した状態では、有効に相続放棄の申立てをすることはできません。

認知症になると、自分で相続放棄ができなくなります。

③家族が勝手に相続放棄はできない

認知症の相続人が自分で相続放棄ができないなら、子どもなどの家族が代わりに判断すればいいと考えるかもしれません。

親などの親権者が幼い子どもの代理ができるのは、未成年者だからです。

認知症の人は未成年ではないから、家族が代わりに相続放棄をすることはできません。

④認知症の人は成年後見人がサポートする

認知症の人は、自分で物事のメリットデメリットを適切に判断することができません。

判断能力が低下しているから、成年後見人がサポートします。

成年後見人とは、認知症の人などをサポートするため家庭裁判所に選任された人です。

認知症の人の代わりに、メリットデメリットを判断します。

成年後見人が本人の代わりに手続をします。

成年後見人は、本人の利益のために代理します。

成年後見人は、認知症の人をサポートする人だからです。

2認知症の人の相続放棄で特別代理人選任の申立て

①成年後見人と認知症の人が相続人になる

成年後見人は、家庭裁判所が選任します。

認知症の人の家族が選ばれることも、見知らぬ専門家が選ばれることもあります。

認知症の人の家族が選ばれる場合、本人の子どもなど近い関係の親族でしょう。

認知症の人が相続人になる相続が発生した場合、認知症の人と成年後見人が同時に相続人になることがあります。

②利益相反になると代理ができない

成年後見人は、認知症の人をサポートする人です。

原則として、相続を単純承認するか相続放棄するか成年後見人が選択します。

認知症の人が相続放棄をする場合、成年後見人が手続をします。

認知症の人と成年後見人が同時に相続人になる相続が発生した場合、成年後見人は認知症の人を代理できません。

利益相反になるからです。

利益相反とは、一方がトクすると他方がソンする関係です。

利益相反になる場合、成年後見人は認知症の人を代理することができません。

認知症の人の利益を犠牲にして、成年後見人が利益を得ようとすることを防ぐためです。

利益相反になるか、客観的に判断されます。

成年後見人が利益を得ようとしていないと主張しても、意味はありません。

成年後見人の主観的な判断で利益相反になるか、決められるものではないからです。

③利益相反回避のため特別代理人

利益相反になると、成年後見人は認知症の人を代理できません。

成年後見人に、成年後見監督人がついていることがあります。

成年後見監督人とは、成年後見人を監督する人です。

利益相反を回避するため、成年後見監督人が認知症の人の代理をします。

任意後見では、任意後見人監督人が必ず選任されています。

法定後見では、家庭裁判所の判断で成年後見監督人が選任されていることがあります。

法定後見では、成年後見監督人が選任されていないことがあります。

成年後見監督人が選任されていない場合、特別代理人が認知症の人の代理をします。

特別代理人は、家庭裁判所に選任してもらいます。

④家庭裁判所に特別代理人選任の申立て

(1)申立先

認知症の相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に、申立てをします。

家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。

(2)申立てができる人

成年後見人が申立てをします。

(3)特別代理人の候補者を立てることができる

特別代理人選任の申立てで、特別代理人の候補者を立てることができます。

特別代理人候補者は、次の人がおすすめです。

・利害関係がない親族

・司法書士などの専門家

特別代理人候補者は、次の人はおすすめできません。

・利害関係人

・過去にトラブルがあった人

特別代理人の候補者を立てても、家庭裁判所は自由に選任します。

特別代理人になる人は、相続人に利害関係がない人が選任されます。

(4)必要書類

特別代理人選任の申立書に添付する必要書類は、次のとおりです。

・認知症の人の戸籍謄本

・成年後見登記事項証明書

・相続関係説明図

・特別代理人の候補者の住民票または戸籍の附票

・利益相反の具体的説明書

(5)申立て費用

認知症の人1人につき、800円です。

申立て費用は、収入印紙を申立書に貼り付けて納入します。

申立て費用とは別に、予納郵券を納入します。

予納郵券とは、裁判所が手続に使う郵便切手です。

裁判所ごとに、予納する郵便切手の額面と枚数が決められています。

(6)審理期間

特別代理人選任の申立てから選任がされるまで、およそ1~2か月程度かかります。

3認知症の人が相続放棄をする方法

①認知症の人が相続放棄をする流れ

手順(1)相続発生を確認

被相続人の死亡を確認し、相続人調査を開始します。

戸籍謄本を取得して、認知症の人が相続人であることを確認します。

手順(2)成年後見人の有無を確認

認知症の相続人に成年後見人が選任されているか、確認します。

成年後見人が選任されていない場合、家庭裁判所に対して成年後見開始の申立てをします。

成年後見開始の申立てをしてから成年後見人が選任されるまで、1~2か月程度かかります。

手順(3)利益相反の有無を確認

成年後見人が認知症の人の家族である場合、利益相反の可能性があります。

成年後見人と認知症の人が同時に相続人である場合、利益相反になります。

利益相反である場合、成年後見監督人の有無を確認します。

成年後見監督人が選任されている場合、成年後見監督人が認知症の相続人の代理をします。

手順(4)特別代理人選任の申立て

必要に応じて、特別代理人選任の申立てをします。

特別代理人選任の申立ての方法は、先に説明したとおりです。

手順(5)家庭裁判所による特別代理人選任

家庭裁判所が特別代理人の適格性を審理し、特別代理人を選任します。

手順(6)特別代理人が相続放棄の申立て

必要に応じて、特別代理人または成年後見人が相続放棄の申立てをします。

相続放棄の申立てには、次の書類が必要です。

・被相続人の戸籍謄本

・被相続人の除票

・相続放棄する人の戸籍謄本

・収入印紙800円分

・裁判所が手続で使う郵便切手

手順(7)相続放棄申述受理通知書が届く

相続放棄の申立てを受付けたら、家庭裁判所で審査があります。

必要に応じて相続放棄の照会書が届きます。

相続放棄の照会書は、家庭裁判所からのお尋ねです。

問題がなければ、相続放棄申述受理通知書が届きます。

相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

手順(8)特別代理人の任務終了

特別代理人は、特定の法律行為の代理人です。

法律行為の目的が達成した時点で、自動で任務終了になります。

特別代理人の任務終了で、報告義務は通常ありません。

家庭裁判所によっては、任務終了報告を求めることがあります。

②相続放棄に3か月の期限がある

(1)認知症の相続人が知っても3か月はスタートしない

相続放棄には、3か月以内の期限が決められています。

相続があったことを知ってから3か月以内の期間のことを熟慮期間と言います。

相続放棄の期限3か月のスタートは、相続があったことを知ってからです。

「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。

認知症の相続人が相続があったことを知っても、熟慮期間はスタートしません。

認知症の相続人は、自分で判断できないからです。

判断できないまま3か月経過して相続放棄ができなくなると、認知症の相続人に酷な結果になります。

(2)利益相反になる成年後見人が知っても3か月はスタートしない

認知症の相続人に、成年後見人が選任されていることがあります。

原則として成年後見人は、認知症の相続人の代わりに判断することができます。

成年後見人が認知症の相続人を代理できる場合、成年後見人が知った時点で3か月がスタートします。

成年後見人と認知症の相続人が利益相反になる場合、成年後見人は認知症の相続人を代理できません。

成年後見人が認知症の相続人を代理できない場合、成年後見人が知った時点で3か月がスタートしません。

成年後見人が代理できないまま3か月経過して相続放棄ができなくなると、認知症の相続人に酷な結果になるからです。

(3)特別代理人が知ってから3か月がスタートする

特別代理人が相続があったことを知った時点で、相続放棄の期限3か月がスタートします。

特別代理人は家庭裁判所に選任されてから、認知症の相続人を代理することができます。

特別代理人として、利害関係がない親族が選任されることがあります。

親族であれば、相続があったことを知っていることが多いでしょう。

親族として相続があったことを知っていても、相続放棄の期限3か月がスタートしません。

特別代理人に選任されていないと、認知症の相続人を代理できないからです。

特別代理人が代理できないまま3か月経過して相続放棄ができなくなると、認知症の相続人に酷な結果になります。

(4)相続の期間の伸長の申立てができる

相続財産が複雑である場合、3か月の熟慮期間内に調査が難しいことがあります。

3か月の熟慮期間を経過してしまいそうな場合、家庭裁判所に相続の期間の伸長の申立てができます。

家庭裁判所の審査によって、さらに3か月伸長されます。

4認知症の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット

相続手続を進めたいのに、認知症の相続人がいて困っている人はたくさんいます。

認知症の人がいると、お世話をしている家族は家を空けられません。

家庭裁判所に成年後見開始の申立てをするなど、法律の知識のない相続人にとって高いハードルとなります。

裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。

途方に暮れた相続人をサポートして相続手続を進めることができます。

自分たちでやってみて挫折した方や相続手続で不安がある方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

自筆証書遺言で検認不要なケース必要なケース

1家庭裁判所で検認手続

①検認手続で遺言書を開封する

相続が発生すると、家族はたくさんの相続手続をすることになります。

自宅などで遺品整理をしていると、遺言書が見つかることがあります。

相続人であれば、遺言書の内容が気になるかもしれません。

自宅などで遺言書を見つけても、勝手に開封してはいけません。

自宅などで見つけた遺言書は、家庭裁判所に提出する必要があります。

検認手続とは、自宅などで見つけた遺言書を家庭裁判所に提出して開封してもらう手続です。

②検認手続が必要な理由

(1)遺言書があると相続人に知らせる

自宅などで遺言書を見つけたら、家庭裁判所に遺言書検認の申立てをします。

家庭裁判所は遺言書検認の申立てを受付けたら、相続人全員を家庭裁判所に呼び出します。

遺言書の開封に立会いをしてもらうためです。

相続人全員に遺言書があることを知らせて、立会いをしてもらいます。

相続人立会いで開封することで、手続きの透明性を確保することができます。

(2)遺言書の改ざん防止

遺言書を開封したら、遺言書の形状や状態を確認します。

遺言書の状態や形状は、検認調書に取りまとめます。

検認期日以降に遺言書を改ざんすると、検認調書と照らし合わせることで明らかになります。

検認手続は、遺言書の改ざん防止のために行います。

(3)相続手続ができない

検認手続をしても検認手続をしなくても、遺言書の効力に影響はありません。

検認手続をしなくても、遺言書は無効になりません。

検認手続が必要なのに検認手続をしていないと、相続手続を進めることができません。

預貯金の解約がしたくても、銀行などの金融機関は受付をしてくれません。

不動産の名義変更をしたくても、法務局は受付をしてくれません。

(4)勝手に開封するとペナルティー5万円

自宅などで見つけた遺言書は、家庭裁判所で検認手続をします。

検認手続が必要なのに勝手に開封すると、ペナルティーの対象になる可能性があります。

ペナルティーの内容は、5万円以下の過料です。

過料は行政罰だから、前科がつきません。

③検認手続に手間と時間がかかる

遺言書検認の申立てには、次の書類が必要です。

(1)申立人の戸籍謄本

(2)申立人の住民票

(3)遺言者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

(4)遺言者の住民票の除票

(5)相続人の戸籍謄本

(6)相続人の住民票

(7)収入印紙

(8)家庭裁判所が手続で使う郵便切手

上記の書類を準備するには、相当な時間と手間がかかります。

遺言書検認の申立てをしてから検認期日までに、1か月程度かかります。

検認手続には、手間と時間がかかります。

④遺言書の有効無効は判断しない

遺言書の検認手続は、改ざんや変造を防止するための手続です。

検認手続で遺言書の有効無効は、判断しません。

遺言書の検認をしても、無効の遺言は無効です。

遺言書の検認をしなくても、有効の遺言は有効です。

遺言書の検認をしたからと言って、無効の遺言書が有効になることはありません。

遺言書の検認をしても、遺言書が有効と確認されたわけではありません。

⑤公正証書遺言は検認不要

公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。

公正証書遺言作成後、遺言書原本は公証役場で厳重に保管されます。

公正証書遺言は厳重保管されるから、改ざんや変造があり得ません。

遺言書の検認手続は、改ざんや変造を防止するための手続です。

公正証書遺言は、検認不要です。

すぐに遺言執行をすることができるから、相続人の事務負担が軽くなります。

2自筆証書遺言で検認不要なケース必要なケース

ケース①法務局保管制度利用の自筆証書遺言 検認不要

自筆証書遺言は、自分で保管するのが原則です。

自筆証保遺言は、保管に困ります。

保管場所を家族と共有していると、遺言書を改ざんされるリスクがあります。

保管場所を家族と共有していないと、相続発生後に見つけられなくなるリスクがあります。

法務局保管制度とは、自筆証書遺言を法務局に提出して保管してもらう制度です。

法務局は自筆証書遺言を受付けたら、厳重に保管します。

相続人が偽造や変造することは、あり得ません。

改ざんや変造を防止するための手続は、不要です。

法務局保管制度利用の自筆証書遺言は、検認手続をする必要がありません。

ケース②自宅などで見つかった自筆証書遺言 検認必要

自宅などで自筆証書遺言が見つかったら、家庭裁判所で検認手続が必要です。

家庭裁判所で自筆証書遺言を開封してもらって、遺言書の状態や形状を確認してもらいます。

検認手続が必要なのに検認手続をしていないと、相続手続が進められなくなります。

ケース③遺言書を勝手に開封してしまった 検認必要

家庭裁判所に提出して開封してもらうルールがあることを知らないと、遺言書を開封してしまうことがあります。

ルールを知っていても遺言書と気づかず、開封してしまうかもしれません。

封筒に何も書いてないと、遺言書であることに気づけないでしょう。

遺言書を開封してしまっても、検認手続は必要です。

うっかり開封してしまっても、改ざんや変造を防止する必要があるからです。

遺言書を開封してしまっても、遺言書は無効になりません。

うっかり開封してしまったことを正直に話すといいでしょう。

ケース④封がされていない自筆証書遺言 検認必要

遺言書が封筒に入っているだけで、封がされていないことがあります。

封がされていない自筆証書遺言は、検認が必要です。

封がされていなくても、改ざんや変造を防止する必要があるからです。

封がされていなくても、遺言書は無効になりません。

自筆証書遺言には、厳格な書き方ルールがあります。

封筒の封をすることは、条件にないからです。

封がしてあっても封がされていなくても、遺言書の有効無効に影響はありません。

ケース⑤封筒に入っていない自筆証書遺言 検認必要

封筒などに入っていない状態で、自筆証書遺言が見つかることがあります。

封筒に入っていない自筆証書遺言は、検認が必要です。

封筒に入っていなくても、改ざんや変造を防止する必要があるからです。

封筒に入っていなくても、遺言書は無効になりません。

封筒に入れることは、条件にないからです。

ケース⑥遺言書が複数見つかった 検認必要

遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。

複数見つかった遺言書のうち、公正証書遺言は検認手続が不要です。

自筆証書遺言は、検認手続が必要です。

自筆証書遺言が複数見つかったら、すべて検認手続が必要です。

すべての遺言書に、改ざんや変造を防止する必要があるからです。

3法務局保管制度は検認不要でも注意点がある

注意①遺言書は全文自書

自筆証書遺言は、原則として全文を遺言者本人が自分で書く必要があります。

全文をパソコンなどで作って、署名するだけでは無効になります。

例外は、財産目録です。

財産目録は、パソコンで作成したり通帳などをコピーすることができます。

遺言者が自書していない財産目録は、各ページに署名押印が必要です。

遺言書は、全文自書が原則です。

注意②保管申請は本人が法務局へ出向く

法務局保管制度を利用するためには、遺言者本人が保管申請をする必要があります。

保管申請は、代理人を立てて依頼することはできません。

法務局に予約をしたうえで、遺言者本人が出向く必要があります。

公正証書遺言を作成する場合は、公証人に出張をしてもらうことができます。

法務局保管制度には、このような出張してもらう制度はありません。

遺言者本人が法務局に出向けないと、法務局保管制度を利用することができなくなります。

保管申請は、本人が法務局へ出向く必要があります。

注意③保管申請ができる法務局は限られている

自筆証書遺言保管申請ができる法務局は、次の地を管轄する法務局のみです。

(1)遺言者の住所地

(2)遺言者の本籍地

(3)不動産の所在地

法務局には、遺言書保管事務を扱う法務局と扱わない法務局があります。

遺言書保管事務を行う法務局は、法務局のホームページで確認することができます。

例えば、名古屋市内には、3か所の法務局があります。

名古屋法務局本局は、遺言書保管事務を扱います。

熱田出張所と名東出張所は、遺言書保管事務を扱いません。

遺言書保管事務を扱わない法務局に対して、保管申請をすることはできません。

保管申請ができる法務局は、限られています。

注意④保管後も遺言書の有効性は保証されない

法務局保管制度は、自筆証書遺言を保管する制度です。

自筆証書遺言の保管申請を受け付ける際に、形式的審査をします。

保管申請を受け付けてもらっても、内容の有効性は保証されません。

内容の有効性は、形式審査の範囲を越しているからです。

相続人がトラブルを起こす遺言書であっても形式面に問題がなければ、保管されてしまいます。

相続人間でトラブルにならないように、司法書士などの専門家にサポートしてもらうのがおすすめです。

保管後も、遺言書の有効性は保証されません。

注意⑤遺言執行に遺言書情報証明書取得が煩雑

法務局保管制度を利用した場合、遺言者本人は希望すれば遺言書を返してもらうことができます。

遺言者本人が死亡したら、遺言書は返還されません。

相続人が遺言書の内容を知るためには、遺言書情報証明書を取得する必要があります。

遺言書情報証明書とは、法務局で保管されている自筆証書遺言の内容を証明する書類です。

遺言書情報証明書を請求するときの必要書類は、次のとおりです。

(1)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

(2)相続人全員の現在戸籍

(3)相続人全員の住民票(3か月以内のもの)

(4)請求者の住民票

遺言書情報証明書を取得するため、たくさんの書類が必要になります。

公正証書遺言であれば、すぐに遺言執行をすることができます。

法務局保管制度は検認不要でも、検認手続同様に手間と時間がかかります。

法務局保管制度を利用した自筆証書遺言の場合、検認手続の代わりに遺言書情報証明書を取得すると言えます。

自筆証書遺言はいずれにせよ、相続人に重い事務負担があります。

遺言執行には、遺言書情報証明書が必要です。

4遺言書情報証明書の取得方法

手順①請求資格の確認

遺言書情報証明書は、遺言書の内容を証明する書類です。

法的な利害関係がある人のみ、遺言書情報証明書を請求することができます。

請求できる人は、次のとおりです。

(1)相続人とその親権者や成年後見人などの法定代理人

(2)受遺者とその親権者や成年後見人などの法定代理人

(3)遺言執行者

手順②必要書類の準備

遺言書情報証明書を請求するときの必要書類は、先に説明したとおりです。

戸籍謄本等の代わりに法定相続情報一覧図があると、手続がスムーズです。

請求資格があることは、書面で確認されます。

手順③請求方法の選択

遺言書情報証明書は、窓口に出向いて請求する方法と郵送請求する方法があります。

窓口に出向いて請求する方法は、事前予約が必要です。

手順④遺言書情報証明書を受領

提出した書類に問題がなければ、遺言書情報証明書が発行されます。

遺言書情報証明書を受領するときに、本人確認書類を提示します。

郵送請求する方法では、遺言書情報証明書が郵送で送付されます。

5遺言書検認の申立てを司法書士に依頼するメリット

自筆証書遺言や秘密証書遺言を預かっている人や見つけた人は、家庭裁判所に提出する必要があります。

遺言書を隠したり捨てたりすると、相続人になることができません。

他の相続人から疑いをかけられてトラブルになるのを避けるためにも、すみやかに家庭裁判所に検認の申立てをしましょう。

申立てのためには、たくさんの書類が必要になります。

遺言書の検認を司法書士に依頼した場合、遺言書検認申立書の作成だけでなく、家庭裁判所への提出もおまかせいただけます。

遺言書を預かっている方や見つけた方はトラブルになる前に、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。