Author Archive

相続登記義務化でペナルティーが課される

1令和6年(2024年)4月1日から相続登記義務化

①令和6年(2024年)4月1日から相続登記は義務

所有権移転登記をしない場合、所有者は不利益を被ります。

不動産に対して権利主張をする人が現れた場合、所有者のはずなのに権利主張ができないからです。

相続登記は、手間のかかる手続です。

自分で相続登記をしようとするものの、多くの人は挫折します。

相続登記をする場合、登録免許税を納付しなければなりません。

相続登記を専門家に依頼する場合、専門家に報酬を支払う必要があります。

相続登記でかかる手間と費用がもったいないと、考える人が少なくありません。

相続登記がされない場合、登記簿を見ても土地の所有者が分からなくなります。

登記簿とは、不動産の権利関係が記録される公的な帳簿です。

所有者不明の土地の発生を防止するため、相続登記をすることは義務になりました。

②3年のスタートは知ってから

令和6年4月1日から相続登記は、3年以内に登記申請をする義務が課されました。

相続登記には、3年の期限が決められました。

相続登記の期限は、相続したことを知った日からスタートします。

自己のために相続の開始があったことを知って、かつ、不動産を取得することを知った日から、スタートします。

相続が発生したら、近親者には真っ先に連絡するでしょう。

さまざまな家族の事情から、疎遠になっている相続人がいます。

疎遠な相続人は、相続発生から長期間経過してから相続があったことを知るでしょう。

相続があったことを知るまで、期限3年はスタートしません。

相続登記の期限3年のスタートは、知ってからです。

③令和6年(2024年)4月1日以前発生の相続も義務化の対象

令和6年4月1日から、相続登記は義務になりました。

令和6年4月1日以降に発生した相続は、もちろん対象になります。

令和6年4月1日以前発生の相続も、義務化の対象です。

令和6年4月1日以前発生の相続では、令和6年4月1日に期限3年がスタートします。

④相続登記義務化の背景

不動産の権利を取得したら、すぐに登記申請をします。

登記がないと、権利主張ができないからです。

不動産登記簿を見たら、不動産の権利関係が分かります。

不便な場所にあるなど価値の低い土地について、相続登記がされていないことがあります。

相続登記がされていないと、所有者がだれなのか分からなくなります。

不動産を売ってほしい場合だれにお願いしたらいいのか、登記簿を見ても分かりません。

例えば、公共事業のために土地を売ってほしい場合、所有者が分からないと公共事業ができなくなります。

社会全体にとって、大きな損失でしょう。

社会全体の利益のため、相続登記が義務化されました。

2相続登記義務化でペナルティーが課される

①10万円以下の過料が課される可能性

令和6年4月1日から相続登記をする義務が課されました。

相続登記の義務を果たしていない場合、ペナルティーが課されます。

ペナルティーの内容は、10万円以下の過料です。

過料とは、行政上の義務違反に対するペナルティーです。

過料は刑罰ではないから、前科が付きません。

前科が付かないと言っても、10万円以下のペナルティーは負担が重いでしょう。

相続登記の義務を果たしていないと、10万円以下の過料が課される可能性があります。

②期限3年経過でペナルティーの対象

令和6年(2024年)4月1日から、相続登記をする義務が課されました。

相続登記の期限は、3年です。

令和6年(2024年)4月1日以降に発生した相続は、当然に対象になります。

相続があったことを知ってから、相続登記の期限3年がスタートします。

相続登記の期限3年を経過すると、ペナルティーの対象になります。

令和6年(2024年)4月1日以前に発生した相続も、義務化の対象です。

過去の相続は、すでに3年を経過していることが多いでしょう。

過去の相続は、令和9年3月31日が期限になります。

相続登記の期限3年が経過すると、ペナルティーの対象になります。

③正当理由でペナルティーの対象外

行政上の義務に違反すると、ペナルティーが課されます。

正当な理由があれば、ペナルティーの対象外です。

法務省ホームページで、正当な理由について次のように示しています。

(1)相続登記の義務に係る相続について、相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合

(2)相続登記の義務に係る相続について、遺言の有効性や遺産の範囲等が相続人等の間で争われているために相続不動産の帰属主体が明らかにならない場合

(3)相続登記の義務を負う者自身に重病その他これに準ずる事情がある場合

(4) 相続登記の義務を負う者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者その他これに準ずる者であり、その生命・心身に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合

(5) 相続登記の義務を負う者が経済的に困窮しているために、登記の申請を行うために要する費用を負担する能力がない場合

正当な理由があると認められれば、ペナルティーの対象外になります。

④ペナルティーは裁判所が決定

相続登記の義務違反を見つけたら、管轄の地方裁判所に通報します。

ペナルティーの対象になるか対象にならないか、地方裁判所が判断します。

相続人ごとに10万円なのか不動産ごとに10万円なのか、現在のところ明確ではありません。

ペナルティーの支払期限は、事案に応じて裁判所が決定します。

ペナルティーは、裁判所が決定します。

⑤ペナルティーを課されても相続登記の義務

相続登記の義務を果たしていないと、ペナルティーの対象になります。

ペナルティーの対象になったからと言って、違反は許されることではありません。

相続登記の義務を果たしていないと、相続登記の義務があります。

ペナルティーを課されても、法務局や裁判所が相続登記をやってくれることはありません。

ペナルティーを課されても、相続登記の義務があります。

3期限までに相続登記ができないときは相続人申告登記

①相続人申告登記で義務を果たす

相続人申告登記とは、相続人が法務局に対し自分が相続人であることを申告する制度です。

申告に基づいて、登記官が職権で相続人の住所や氏名を登記に付記します。

相続人申告登記をしたことで、相続登記の義務を履行したと扱われます。

相続人申告登記は、相続登記の義務を履行しやすくする制度です。

②相続人申告登記をしても相続登記

相続人申告登記をしても、あらためて相続登記は必要です。

相続人申告登記をしても相続登記は必要だから、二度手間になります。

結局のところ、相続人申告登記はペナルティーを免れることができる効果があるだけです。

相続人申告登記をしたことで、相続登記の義務を履行したと扱われます。

③相続人申告登記に登録免許税は課されない

相続人申告登記は、相続人の申告に基づいて登記官が職権で相続人の住所や氏名を登記に付記する制度です。

相続人申告登記では、登録免許税は課されません。

4相続土地国庫帰属制度で国に引き取ってもらえる

①相続した土地の所有権を手放せる

相続土地国庫帰属制度とは、相続した土地の所有権を手放して国に引き取ってもらう制度です。

望まないで不動産を相続した場合、相続登記自体が負担になりがちです。

条件にあてはまれば、相続土地国庫帰属制度を利用することができます。

相続土地国庫帰属制度を利用すると、所有権を手放すことができます。

②相続で引き継いだ人が利用できる

相続土地国庫帰属制度が利用できるのは、土地を相続で取得した人です。

遺贈で土地を取得した法定相続人も、利用できます。

土地の共有者のひとりに相続があった場合、共有者全員で制度を利用することができます。

③相続登記をしていなくても相続土地国庫帰属制度

相続土地国庫帰属制度を利用できるのは、相続で取得した土地のみです。

相続で取得した土地であれば、相続登記をしていなくても相続土地国庫帰属制度を利用できます。

相続登記をしていなくても、相続土地国庫帰属制度で国に引き取ってもらうことができます。

5遺産分割協議がまとまらなくても法定相続分で相続登記ができる

①遺産分割協議中は相続人全員で共有している

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

相続財産は、相続人全員が法定相続分で共有しています。

相続分を共有していると、不自由であることが多いでしょう。

多くの場合、相続人全員で相続財産の分け方を決定します。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方を決めるため相続人全員でする話合いです。

遺産分割協議が成立するまで、相続財産は相続人全員で共有しています。

②相続人全員で法定相続分で相続登記ができる

遺産分割協議中は、相続財産を相続人全員で共有しています。

遺産分割協議がまとまらなくても、共有で相続登記を申請することができます。

相続人全員で法定相続分で相続登記をした場合、相続登記の義務を果たしたと言えます。

遺産分割協議がまとまらなくても、ペナルティーの対象になりません。

相続人全員で法定相続分で、相続登記を申請することができます。

③遺産分割協議成立後は単独で所有権更正登記

法定相続分で登記をした後に、遺産分割協議がまとまることがあります。

多くの場合、一部の相続人が相続することになるでしょう。

不動産の共有持分を取得する相続人が単独で、所有権更正登記をすることができます。

法定相続分による相続登記をした後の名義変更は、カンタンになりました。

遺産分割協議成立後は、単独で所有権更正登記ができます。

6相続登記を司法書士に依頼するメリット

大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。

やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。

相続手続きは一生のうち何度も経験するものではないため、だれにとっても不慣れで手際よくできるものではありません。

相続登記は、相続手続の中でも手間がかかる難しい手続です。

不動産は重要な財産であることが多いので、法務局は厳重な審査をします。

一般の人にとって些細なことと思えるようなことでやり直しになります。

売却する予定がないのなら、先延ばししたい誘惑にかられるかもしれません。

実は、相続手続をスムーズにするコツがあります。

それは、はじめに相続登記をすることです。

相続登記は難しい手間がかかる手続なので、司法書士などの専門家に依頼するでしょう。

相続手続で挫折しがちなのは、戸籍謄本などの書類収集や遺産分割協議書の作成です。

書類収集や遺産分割協議書の作成は、司法書士に依頼することができます。

司法書士が戸籍謄本や遺産分割協議書を準備したうえに、法務局の厳重な審査をします。

法務局の審査が通った戸籍謄本や遺産分割協議書だから、銀行などの相続手続先で指摘があることはありません。

銀行などの独自書類の内容などに指摘があるとしても、簡単に済むことがほとんどでしょう。

相続手続をスムーズに進めたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

特別養子は相続人

1特別養子と普通養子のちがい

①特別養子は家庭裁判所の審判が必要

養子には、2種類あります。

特別養子と普通養子です。

養子縁組とは、血縁関係による親子関係の他に、法律上の親子関係を作る制度です。

子どものいない夫婦が養子縁組をする、配偶者の連れ子と養子縁組するといったことは日常的に聞くことあります。

一般的に、単に「養子」と言ったら、普通養子を指していることがほとんどです。

普通養子では、養子縁組をする当事者が合意が重視されます。

当事者が合意をして、市区町村役場に届出をするだけで手続ができます。

特別養子は、子どもの福祉が重視されます。

子どもの福祉のために家庭裁判所が慎重に判断して決定します。

②特別養子になると実親との親子関係がなくなる

特別養子では、養子縁組をした後、血縁関係のある実親との親子関係がなくなります。

親子の縁を切る重大な決定なので、厳格な要件が満たされたときだけ特別養子が認められます。

実の父母による著しい虐待がある場合やその他特別の事情がある場合で、かつ、子の利益のため特に必要があるときです。

特別養子になると、実親との親子関係がなくなります。

特別養子は、養親を相続しますが、実親は相続しません。

特別養子になると実親との親子関係がなくなりますから、父から認知を受けないまま特別養子になった場合、実の父はもはや認知をすることができなくなります。

配偶者の嫡出子である実子と特別養子縁組をする場合、特別養子は実親である養親の配偶者との親子関係が存続します。

実親である養親の配偶者が死亡した場合、特別養子は相続人になります。

実親である養親の配偶者が死亡した後、実親である養親の配偶者の親が死亡した場合、代襲相続人になります。

③相続税の基礎控除が増える

相続税を計算する場合には、基礎控除があります。

相続税の基礎控除=3000万円+法定相続人の人数×600万円

基礎控除が増えれば、その分だけ相続税が少なく済みます。

法定相続人として相続税の基礎控除を計算するとき、実子がいない場合で、かつ、普通養子がいる場合は2人まで含めることができます。

実子がいる場合で、かつ、普通養子がいる場合は1人まで含めることができます。

特別養子がいる場合、法定相続人に含める人数に制限はありません。

2特別養子には厳格な条件がある

①養親は結婚している人であること

特別養子の養親になるためには、配偶者がある人でなければなりません。

配偶者は法律上の配偶者に限られます。

内縁・事実婚の配偶者や同性パートナーは、特別養子を迎えることはできません。

夫婦共同で養親になる必要があります。

養子が一方の血縁関係のある嫡出子である場合は、配偶者のみ特別養子になることができます。

②養親は25歳以上であること

特別養子の養親になるためには、養親は25歳以上でなければなりません。

夫婦のうち一方が25歳以上であれば他方が25歳未満であっても、構いません。

③養子は15歳未満であること

特別養子の申立てをする時点で15歳であれば特別養子になることができます。

家庭裁判所が特別養子を成立させるまでに18歳になってしまったら特別養子になることはできません。

養子が15歳になる前から引き続き監護をされている場合で、かつ、やむを得ない理由で特別養子の申立てができなかった場合は特別養子になることができます。

やむを得ない理由があるかは、家庭裁判所が決定します。

やむを得ない理由があると認められて、かつ、養子が18歳未満であれば特別養子になることができます。

④養子が15歳以上であれば養子の同意があること

特別養子は子どもの福祉のために成立させる制度です。

15歳未満であれば養子の同意は必要ありませんが、子どもの意思は重視されます。

⑤実親の同意があること

特別養子では、養子縁組をした後、血縁関係のある実親との親子関係がなくなります。

実親の同意が必要になります。

次の場合は、実親の同意は必要ありません。

(1)父母が意思表示ができないとき

(2)父母による虐待、悪意の遺棄があるとき

(3)養子となる子どもの利益を著しく害するとき

一定の条件がある場合、父母の同意は撤回することができません。

⑥監護期間が6か月以上あること

養親による監護期間が6か月以上あることが条件になります。

養親による監護期間がスタートしたときには、実親が特別養子に同意していなくても構いません。

実親が特別養子に同意するか同意しないか分からない状態で、監護をスタートするのは精神的に負担が大きいものです。

3特別養子の離縁はほとんど認められない

特別養子は、子どもの福祉が重視される制度です。

当事者のが合意すれば縁組できる普通養子とは違い、家庭裁判所が慎重に審査して決定します。

特別養子の離縁は、縁組以上に非常に厳格な条件があります。

事実上、認められることはないと言っていいでしょう。

特別養子の離縁の申立てすら、ほとんどありません。

特別養子で離縁ができるのは、次の条件すべて満たした場合です。

①養子の利益のために特に必要があると認めるとき

②養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する理由があるとき

③実父母が相当の監護をすることができるとき

特別養子は、実父母による監護ができないか監護が不適当である場合に成立されているケースが多いです。

①~③の条件をすべて満たすのは相当困難で、事実上、不可能と言えるでしょう。

養子が成人したら、離縁をすることができなくなります。

③実父母による監護をすることができるときが条件になっているからです。

成人したら父母による監護が不要になります。

養子が成人になったら、③実父母による監護をすることができるときが満たせなくなるからです。

4特別養子は戸籍調査で判明する

①特別養子は実親の戸籍→養子ひとりの戸籍→養親の戸籍へ異動する

特別養子であることは、戸籍を読み解けば判明します。

特別養子は、実親の戸籍→養子ひとりの戸籍→養親の戸籍へ異動します。

特別養子であることは他人に知られたくないと考える人も多いでしょう。

特別養子の福祉のため、専門的な知識がないとカンタンには分からないような配慮がされています。

②実親の戸籍の記載例

身分事項 特別養子縁組

【特別養子縁組の裁判確定日】 令和〇年〇月〇日

【届出日】 令和〇年〇月〇日

【届出人】 養父母

【送付を受けた日】 令和〇年〇月〇日

【受理者】 〇〇県〇〇市長

【新本籍】 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号

【縁組後の氏】 〇〇

この記載がされると、実親の戸籍から除籍されますから、除籍と記載されています。

③養子ひとりの戸籍の記載例

本籍 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号(実親の本籍地)

氏名 〇〇〇〇(養親の氏)

戸籍に記録されている者

名 〇〇

生年月日 令和〇年〇月〇日

父 〇〇〇〇(養父の氏名)

母 〇〇〇〇(養母の氏名)

続柄 長男

(途中省略)

身分事項 特別養子縁組

【特別養子縁組の裁判確定日】 令和〇年〇月〇日

【養父氏名】 〇〇〇〇

【養母氏名】 〇〇〇〇

【届出日】 令和〇年〇月〇日

【届出人】 父母

【送付を受けた日】 令和〇年〇月〇日

【受理者】 〇〇県〇〇市長

【従前戸籍】 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 〇〇〇〇

【入籍戸籍】 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 〇〇〇〇

実親の本籍地と同じ本籍地、養親の氏の名前で、養子が筆頭者になった新戸籍が作られます。

普通養子のように養父、養母ではなく、父母の欄に、養親の氏名が記載されます。

続柄の欄には、普通養子のように養子、養女ではなく、長男、長女などと記載されます。

新戸籍が作られたら、その日のうちに除籍されて養親の戸籍に入籍します。

④養親の戸籍の記載例

身分事項 民法817条の2

【民法817条の2による裁判確定日】 令和〇年〇月〇日

【届出日】 令和〇年〇月〇日

【届出人】 父母

【従前戸籍】 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 〇〇〇〇

養親の身分条項には、何も記載がされません。

養子の身分事項にだけ、民法817条の2と記載がされます。

法律の専門知識がない人が見ても、何のことか分からないでしょう。

従前戸籍に実親の本籍地と同じ本籍地が記載されるものの、筆頭者は養子本人です。

実親の氏名は、記載されません。

特別養子であることを知られたくない人のための配慮がされています。

特別養子であることを知られたくない人のための配慮がされています。

5相続人調査を司法書士に依頼するメリット

本籍地の変更や国による戸籍の作り直し(改製)で多くの方は、何通もの戸籍を渡り歩いています。

古い戸籍は現在と形式が違っていて読みにくかったり、手書きの達筆な崩し字で書いてあって分かりにくかったりしますから、慣れないと戸籍集めはタイヘンです。

本籍地を何度も変更している方や結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている方は、戸籍をたくさん渡り歩いているので、膨大な手間と時間がかかることが多くなります。

戸籍には被相続人の結婚や離婚、子どもや養子の存在といった身分関係がすべて記録されています。

時には家族の方が知らない相続人が明らかになることもあります。

相続が発生した後に、認知を求めて裁判になることもあります。

相続人を確定させるために戸籍を集めるだけでも、知識のない一般の人にはタイヘンな作業です。

家族の方が知らない相続人が明らかになると、精神的な負担はさらに大きいものになります。

相続手続のうち、専門家に任せられるものは任せてしまえば、事務負担を軽減することができます。

戸籍や住民票の取り寄せも司法書士は代行します。

相続人調査でお困りの方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

相続税申告不要でも確定申告が必要になる

1遺産相続で確定申告は原則不要

①確定申告は所得税の申告

確定申告とは、所得税の申告です。

1年間の所得から納めるべき所得税を計算して、国に申告します。

毎年1月1日から12月31日の所得を取りまとめて、翌年3月15日までに申告し納税します。

遺産相続で多額の財産を引き継ぐことがあるでしょう。

遺産相続で財産を引き継いでも、所得ではありません。

所得税の申告は、原則として不要です。

確定申告は、所得税の申告です。

②準確定申告は被相続人の確定申告

確定申告は、毎年1月1日から12月31日の所得を取りまとめて申告します。

所得税を申告・納税すべき人が年の途中で死亡することがあります。

準確定申告とは、被相続人の生前の所得について相続人がする確定申告です。

生きている人の確定申告と区別するため、準確定申告を言います。

準確定申告は、被相続人の確定申告です。

③遺産相続は相続税の対象

遺産相続で多額の財産を手にしても、原則として所得税の対象ではありません。

相続によって財産を引き継いだ場合、相続税の対象になります。

相続税と所得税は、課税される対象が異なります。

相続税申告が必要であるうえ、確定申告が必要であることがあります。

相続税申告が不要であるうえ、確定申告が必要であることがあります。

相続税申告が不要であるうえ、確定申告が不要であることがあります。

相続税と所得税は、課税される対象が異なるからです。

遺産相続は、相続税の対象です。

2遺産相続で相続人の確定申告が必要になるケース

①生命保険の死亡保険金を受取

被相続人に生命保険がかけてあった場合、死亡保険金が払われます。

被相続人が自分で保険料を負担していた場合、死亡保険金は相続税の対象です。

死亡保険金の受取人が保険料を負担していた場合、死亡保険金は所得税の対象です。

死亡保険金の受取人と保険料負担者が同一人物の場合、確定申告が必要です。

死亡保険金の受取方法によって、一時所得または雑所得で課税されます。

生命保険の死亡保険金を受取ったケースでは、確定申告が必要です。

②相続した不動産を売却

相続した不動産を売却することがあります。

不動産の売却によって、不動産の値上がり益を得ることがあるでしょう。

不動産譲渡所得税は、不動産を売却したときに得られた利益に対して課されます。

不動産の売却代金から、購入価格と必要経費を差し引きた利益に課税されます。

不動産の売却によって損失が出たときは、確定申告は不要です。

譲渡所得には、さまざまな控除や特例があります。

控除や特例を受けて、所得が0円になることがあります。

控除や所得を受けるため、所得0円であっても確定申告が必要です。

相続した不動産を売却したケースでは、確定申告が必要です。

③事業を引継

被相続人が個人事業を営んでいることがあります。

相続の発生で、相続人が事業を引き継ぐことがあるでしょう。

被相続人の事業を引き継いだ場合、相続発生後は相続人の収入になります。

相続発生日以降の所得を取りまとめて、確定申告が必要です。

事業を引継いだケースでは、確定申告が必要です。

④収益不動産を引継

被相続人が収益不動産などを保有していることがあります。

遺産相続にによって、収益不動産を引き継ぎます。

相続発生日以降にも、収益を生み続けるでしょう。

相続発生日以降の収益は、相続人の収入です。

相続発生日以降の所得を取りまとめて、確定申告が必要です。

収益不動産を引継いだケースでは、確定申告が必要です。

⑤国などへ遺産を寄付

相続した財産から国などへ寄付をすることがあります。

寄付した団体によっては、寄付金控除を受けることができます。

寄付を受けた団体からの受領書を添えて、確定申告をすることができます。

確定申告をすることは、義務ではありません。

寄付金控除を受けることで、所得税を減らすチャンスがあります。

せっかく寄付をするのだから、確定申告をするのがおすすめです。

国などへ遺産を寄付したケースでは、確定申告がおすすめです。

⑥換価分割

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

相続財産の大部分が高価な不動産である場合、相続財産の分け方の合意が難しくなるでしょう。

換価分割とは、高価な不動産を売却してお金にして分ける方法です。

不動産の売却によって、不動産の値上がり益を得ることがあるでしょう。

不動産譲渡所得税は、不動産を売却したときに得られた利益に対して課されます。

不動産の売却代金から、購入価格と必要経費を差し引きた利益に課税されます。

換価分割では、売却代金を合意した割合で相続人に分割します。

不動産の値上がり益は、合意した割合で相続人が得たと言えます。

遺産分割協議書を添付して、各相続人が確定申告をします。

売却代金を受け取っただけの相続人は、確定申告を忘れがちです。

確定申告を怠ると、ペナルティーの対象になります。

換価分割したケースでは、確定申告が必要です。

⑦未支給年金の受取

年金は、後払いで支給されます。

年金受給者が死亡した月の分まで、支給されます。

例えば、4月分と5月分の年金は、6月に支給されます。

年金を受け取っている人が4月に死亡した場合、4月分の年金まで支給されます。

4月分の年金は、6月に振込みがされます。

多くの場合、6月の年金支払い日には、口座が凍結されているでしょう。

6月に支給される年金の振込みを受けることができません。

4月分の年金が未支給年金です。

未支給年金は、遺族の固有の財産です。

税務上は、遺族の一時所得として取り扱われます。

一時所得がある場合、原則として確定申告の対象です。

一時所得には、50万円の特別控除があります。

未支給年金を含めて一時所得が50万円未満であれば、確定申告は不要です。

未支給年金の受取したケースでは、確定申告が必要です。

3被相続人の準確定申告が必要になるケース

①準確定申告が必要になる人

準確定申告とは、被相続人の生前の所得について相続人がする確定申告です。

準確定申告が必要になるのは、主に次の人です。

・事業所得や不動産所得があった人

・給与所得が2,000万円を超えている人

・2か所以上から給与所得を受け取っている人

・公的年金による収入が400万円を超える人

・給与、退職金以外で20万円以上の所得があった人

・生前に不動産や株式を売却し、譲渡所得があった人

②準確定申告をすると還付金が発生することがある

準確定申告は、被相続人の所得を取りまとめ適切に納税するために行います。

確定申告をするときに、さまざまな控除や特例を利用することがあるでしょう。

準確定申告で控除や特例を申告すると、納め過ぎた税金が還付されることがあります。

準確定申告をする義務はなくても、準確定申告をすることで還付金を得られるかもしれません。

③準確定申告の期限は4か月

準確定申告は、期限があります。

相続があったことを知った日の翌日から起算して、4か月以内に管轄の税務署に申告し納税します。

相続手続には、想像以上に手間と時間がかかります。

あっという間に、4か月の期限になります。

準確定申告の期限は、相続が発生してから4か月です。

4相続税申告が必要なケースは10%未満

①基礎控除額以内なら相続税申告不要

税制は複雑なうえに、改正が度々あります。

相続税大増税!最高税率55%!!などと不安を煽っている専門家がたくさんいます。

相続税申告が必要なケースは、全体のわずか10%未満です。

相続税の税率が55%になるのは、資産額6億円以上の富裕層です。

90%以上の庶民には、心配する必要がない税金です。

相続税の申告が必要になるのは、一定以上の資産額があるケースです。

申告する必要があるか判断する基準となる一定額のことを、基礎控除と言います。

資産額が基礎控除より少ないのであれば、相続税申告は必要ありません。

基礎控除額は、次の計算式で求められます。

基礎控除=3000万円+法定相続人の人数×600万円

基礎控除額以内なら、相続税申告は不要です。

②特例や控除を活用して相続税がかからない

相続税には、さまざまな特例や控除があります。

相続税申告をする人の中には、納める税金がない人がたくさんいます。

家族にとって自宅などは、重要な財産であることが多いでしょう。

例えば、相続税には小規模宅地の特例という特例があります。

小規模宅地の特例を利用できれば、宅地等の評価額が80%減になります。

相続財産の大部分が自宅であるケースは、少なくありません。

自宅の評価額が80%減になれば、相続税が課されないことが多いでしょう。

特例や控除を活用して、相続税がかからないケースは珍しくありません。

③相続税申告の期限は10か月

相続税申告は、期限があります。

相続があったことを知った日の翌日から起算して、10か月以内に管轄の税務署に申告し納税します。

相続手続には、想像以上に手間と時間がかかります。

あっという間に、10か月の期限になります。

相続税申告の期限は、相続が発生してから10か月です。

5相続対策を司法書士に依頼するメリット

相続が発生すると、相続人は悲しむ暇もなく相続手続に追われます。

ほとんどの人は相続手続は不慣れで、聞き慣れない法律用語で疲れ果ててしまいます。

穏やかで温厚な人でも、疲れ果てているとトラブルに巻き込まれがちです。

インターネットの普及によって、たくさんの情報を手にすることができるようになりました。

その中には、適切なものもそうでないものも入り混じっています。

法律の知識がないと適切なのものとそうでないものの区別がつきません。

あいまいな知識で相続人全員の話し合いをすると、合意できることでさえ、トラブルに発展しがちで

す。

被相続人の希望が尊重されて、相続人全員にとって納得のいく財産分配が行われるのが大切です。

家族をトラブルから守るためには、事前の対策が欠かせません。

まずは相続について、家族の考えを確認してみましょう。

家族がトラブルを起こさないように対策したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

分譲マンションの相続手続と活用法

1分譲マンションの相続手続

①遺言書があれば遺言書どおりに遺産分割

被相続人が生前に、遺言書で財産の分け方を指定していることがあります。

相続財産の分け方は、被相続人の意思が最も尊重されるべきでしょう。

遺言書があれば遺言書どおりに、遺産分割をすることができます。

②遺言書の探し方

遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。

自筆証書遺言とは、自分で書いて作る遺言書です。

自筆証書遺言を作った後は、原則として、自分で保管します。

条件にあてはまれば、法務局に保管してもらうことができます。

公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。

公正証書遺言を作った後は、公証役場で厳重保管されます。

公正証書遺言は、カンタンに探すことができます。

公正証書遺言は、検索システムに登録されているからです。

相続が発生した後、相続人は検索システムで公正証書遺言の有無を確認してもらうことができます。

法務局で保管してもらっている自筆証書遺言は、カンタンに探すことができます。

遺言書情報証明書を発行してもらえばいいからです。

相続が発生した後、相続人は遺言書情報証明書を発行してもらうことができます。

遺言書情報証明書は、法務局が預かっている自筆証書遺言の内容を証明した書類です。

自宅などで保管している自筆証書遺言は、探しにくいかもしれません。

保管場所を家族と共有していると、改ざんや変造のリスクがあるからです。

自宅などで保管している自筆証書遺言は、遺品整理をしていると見つかることがあります。

自宅などで見つけた自筆証書遺言は、家庭裁判所で開封してもらいます。

③戸籍謄本で相続人を証明

相続人になる人は、法律で決まっています。

家族にとって、だれが相続人になるか当然のことと考えているでしょう。

相続人になる人は、戸籍謄本で客観的に証明する必要があります。

相続人は、戸籍謄本で証明します。

④相続人全員で遺産分割協議

遺言書を作成する人は、あまり多くありません。

遺言書がない場合、相続財産の分け方は相続人全員の合意で決定します。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話合いです。

一部の相続人を含めないと、遺産分割協議は無効になります。

遺産分割協議は、相続人全員の合意で決定します。

⑤分譲マンションを相続するときの遺産分割協議書の書き方

記載例

(一棟の建物の表示)

所在 ○○市○○町○丁目○番地○

建物の名称 ○○○○マンション

(専有部分の建物の表示)

家屋番号 ○○町○丁目○番○の○

建物の名称 ○○○

種類 居宅

構造 鉄筋コンクリート造1階建

床面積 ○階部分 ○○.○○㎡

(敷地権の表示)

符号 1

所在 ○○市○○町○丁目

地番 ○番○

地目 宅地

地積 ○○○.○○㎡

(敷地権の種類)

所有権

(敷地権の割合)

持分 ○○○○○○分の○○○○○○

符号 2

所在 ○○市○○町○丁目

地番 ○番○

地目 宅地

地積 ○○○.○○㎡

(敷地権の種類)

所有権

(敷地権の割合)

持分 ○○○○○○分の○○○○○○

⑥遺産分割協議書に不備があると相続登記ができない

不動産は、重要な財産であることが多いでしょう。

重要な財産の名義を変更する手続だから、法務局は慎重に審査します。

相続登記は、一般の人が些細なことと思うようなことでやり直しになります。

一般的に、相続登記は相続手続の中でも手間がかかる難しい手続です。

マンションを相続する場合、記載すべき項目がたくさんあります。

マンションの登記簿謄本には、たくさんの項目が登記されています。

登記簿謄本から書き写すだけとは言うものの、簡単なことではないでしょう。

遺産分割協議書の記載が不適切であった場合、相続人全員の合意が不明確になります。

相続人全員の合意が不明確である場合、相続登記ができなくなるでしょう。

遺産分割協議書に不備があると、相続登記ができなくなります。

⑦令和6年4月1日から相続登記義務化

令和6年(2024年)4月1日から、相続登記をする義務が課されました。

相続登記の期限は、3年です。

令和6年(2024年)4月1日以降に発生した相続は、当然に対象になります。

相続があったことを知ってから、相続登記の期限3年がスタートします。

相続登記の期限3年を経過すると、ペナルティーの対象になります。

令和6年(2024年)4月1日以前に発生した相続も、義務化の対象です。

過去の相続は、すでに3年を経過していることが多いでしょう。

過去の相続は、令和9年3月31日が期限になります。

所有者不明の土地の発生を防止するため、相続登記をすることは義務になりました。

⑧相続登記義務化で10万円以下のペナルティーが課される

令和6年4月1日から相続登記をする義務が課されました。

相続登記の義務を果たしていない場合、ペナルティーが課されます。

ペナルティーの内容は、10万円以下の過料です。

過料とは、行政上の義務違反に対するペナルティーです。

過料は刑罰ではないから、前科が付きません。

前科が付かないと言っても、10万円以下のペナルティーは負担が重いでしょう。

相続登記の義務を果たしていないと、10万円以下の過料が課される可能性があります。

2相続登記の手順

手順①戸籍謄本や住民票の収集

遺言書がないときの必要書類は、次のとおりです。

・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

・被相続人の住民票

・相続人の戸籍謄本

・相続人全員の印鑑証明書

・固定資産税の評価証明書

相続登記の手順1つ目は、戸籍謄本や住民票を収集することです。

手順②遺産分割協議

相続人全員の合意で相続財産の分け方を決めます。

相続人全員の合意がまとまったら、書面に取りまとめます。

遺産分割協議書は、相続人全員が実印で押印します。

相続登記の手順2つ目は、遺産分割協議をすることです。

手順③登記申請書の作成

登記申請書を作成します。

法務局のホームページを見ると、記載例が掲載されています。

必要事項は、正確に記載します。

相続登記の手順3つ目は、登記申請書の作成です。

手順④管轄法務局へ登記申請

登記申請書と必要書類を取りまとめて、管轄法務局へ提出します。

登記申請にあたって、登録免許税が課されます。

登録免許税は、収入印紙で納入します。

相続登記の手順4つ目は、管轄法務局へ登記申請することです。

手順⑤登記完了

登記が完了すると、権利証が発行されます。

相続登記の手順5つ目は、登記完了です。

3分譲マンション相続後の活用法

①自分で住む

分譲マンションを相続した後、自分で住むことが考えられます。

自分で住むことのメリットは、次のとおりです。

・新たな住居費用がかからない。

・引き継いだ財産を維持できる。

自分で住むことのデメリットは、次のとおりです。

・管理の手間がかかる。

分譲マンション相続後の活用法1つ目は、自分で住むことです。

②賃貸に出す

分譲マンションを相続した後、賃貸に出して賃料を得ることができます。

賃貸に出すことのメリットは、次のとおりです。

・定期的な不労所得を得ることができる。

・マンションの劣化を抑えることができる。

・資産価値を維持できる。

賃貸に出すことのデメリットは、次のとおりです。

・賃貸管理の手間がかかる。

・空室リスクがある。

分譲マンション相続後の活用法2つ目は、賃貸に出すことです。

③売却

分譲マンションを相続した後、売却して現金にすることができます。

売却のメリットは、次のとおりです。

・まとまった現金を手に入れることができる。

・維持管理の手間や費用がかからない。

売却のデメリットは、次のとおりです。

・引き継いだ資産を手放すことになる。

・売却の手間や費用がかかる。

分譲マンション相続後の活用法3つ目は、売却することです。

4分譲マンションを相続する注意点

①売却するときでも相続登記は省略できない

不動産を相続したら、名義変更をします。

不動産を持ち続けるときだけでなく直ちに売却するときも、相続登記が必要です。

相続登記をしないと、買主に所有権移転登記をすることができないからです。

相続後すぐに売却するときでも、相続登記は省略できません。

②ローン残債は相続人全員が法定相続分で相続

被相続人がローンを組んで、マンションを購入していることがあります。

相続が発生したときに、ローンが残っているかもしれません。

ローンの対象になっているマンションとローンは、別の財産です。

ローンの対象になっているマンションを相続した人が自動でローンを引き継ぐわけではありません。

ローンの対象になっているマンションは、遺産分割協議で相続する人を決めることができます。

遺産分割協議でローンを引き継ぐ人を決めたとしても、債権者は相続人全員に法定相続分で返済を求めることができます。

遺産分割協議でローンを引き継ぐ人を決めたから、その人に請求してもらいたいと文句を言うことはできません。

遺産分割協議でローンを引き継ぐ人を決めたとしても、相続人間の内部的合意だからです。

債権者には関係ない話だからです。

ローン残債は、相続人全員が法定相続分で相続します。

③ローン完済しても抵当権抹消登記

被相続人が住宅ローンを組む場合、団体信用生命保険に加入していることがあります。

団体信用生命保険は、加入者が住宅ローンを返済中に死亡や障害状態になったとき、保険金によって住宅ローンが弁済される保険です。

住宅ローンを組む場合、団体信用生命保険の加入が条件になっているケースが多いものです。

被相続人がローン返済中に死亡した場合、ローンは完済になります。

住宅ローンを組む場合、銀行は対象になっている住宅を担保に取っています。

担保に取って、抵当権設定登記をしているでしょう。

ローンが完済されると、抵当権は消滅します。

抵当権が消滅しても、抵当権の登記は自動で抹消されません。

銀行などが自動で抹消してくれることも、ないでしょう。

ローン完済したら、抵当権抹消登記をする必要があります。

④相続税申告は10か月以内

相続財産の規模が大きい場合、相続税の対象になります。

相続財産に分譲マンションが含まれる場合、適切に評価することが重要です。

分譲マンションは、土地部分と建物部分があります。

土地は、路線価で評価します。

建物は、固定資産税評価額です。

分譲マンションの場合、相続税評価額は時価と大幅に異なることがあります。

相続税は、10か月以内に申告納税をします。

5相続登記を司法書士に依頼するメリット

大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。

やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。

相続手続は一生のうち何度も経験するものではありません。

だれにとっても不慣れで、手際よくできるものではないでしょう。

相続手続で使われる言葉は、法律用語です。

一般の方にとって、日常で聞き慣れないものでしょう。

不動産は重要な財産であることも多いので、登記手続きは一般の方から見ると些細なことと思えるようなことでやり直しになることも多いです。

やり直しで済めば、良かったと言えるかもしれません。

知識がない人が登記簿謄本から見落としなく、読み解くのは難しいものです。

日常の仕事や家事をこなしたうえに、相続手続があると、疲労困憊になってしまいます。

相続手続に疲れてイライラすると普段は温厚な人でも、トラブルを引き起こしかねません。

司法書士などの専門家は、相続手続をサポートします。

相続手続でへとへとになったから先延ばしするより、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

遺産分割協議中に固定資産税

1不動産の所有者に固定資産税がかかる

①1月1日現在の所有者に固定資産税納税義務

固定資産税とは、固定資産に対してかかる税金です。

固定資産税がかかる固定資産には、土地、家屋、製造設備や事業用資産などの償却資産があります。

固定資産が所在する市区町村に対して、税金を納めます。

固定資産税を納める人を納税義務者と言います。

納税義務者は、1月1日現在、土地、家屋、及び償却資産の所有者として、固定資産税課税台帳に登録されている人です。

1月1日現在の所有者は、固定資産税を納める義務があります。

②未払い固定資産税は相続財産

固定資産税は、まとめて一括する方法と年4回の分割払いする方法があります。

例えば、名古屋市では4月、7月、12月、翌年2月に分割払いをすることができます。

年4回の分割払いをしていた人が途中で死亡することがあります。

4月分と7月分を納付した後8月に死亡した場合、12月分と翌年2月分は未納になります。

相続が発生したら、被相続人のものは相続人が相続します。

被相続人のプラスの財産とマイナスの財産が相続財産です。

被相続人が税金を納める義務を果たさないまま死亡した場合、税金を納める義務は相続財産です。

未払い固定資産税は、相続財産です。

③相続発生で口座凍結

固定資産税は、納付書で納付する方法と口座引き落としで納付する方法があります。

被相続人が固定資産税を口座引き落としで納付していることがあります。

口座の持ち主が死亡したことを金融機関が知った場合、口座を凍結します。

口座の凍結とは、口座取引をできなくすることです。

口座取引ができなくなるから、固定資産税の引落ができません。

固定資産税の口座引き落としができなかった場合、市区町村役場に連絡して納付書で納付します。

2遺産分割協議中に固定資産税がかかる

①相続発生後の固定資産税は相続財産ではない

固定資産税とは、固定資産に対してかかる税金です。

1月1日現在の所有者は、固定資産税を納める義務があります。

所有者が死亡しても、固定資産税はかかります。

所有者が死亡したら、被相続人のものは相続人が相続するからです。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

遺産分割協議が成立するまで、相続財産は相続人全員の共有財産です。

遺産分割が成立しないまま1月1日を迎えた場合、1月1日現在の所有者は相続人全員です。

相続人全員に対して、新年の固定資産税が課されます。

新年に課された固定資産税は、相続財産ではありません。

被相続人は、死亡後の固定資産税を払う義務を負っていません。

被相続人から引き継いだ義務ではないからです。

相続人全員が新たに負担した相続人全員の固有の義務です。

②遺産分割協議中は相続人全員の連帯責任

固定資産税は、相続人全員の連帯責任です。

相続人全員が法定相続分で固定資産税を負担します。

遺産分割協議が長期化すると、固定資産税も高額になります。

③被相続人名義で納税通知書

固定資産税は、1月1日現在の所有者に課されます。

遺産分割協議中であっても新たに固定資産税がかかります。

遺産分割協議中の場合、事実上、不動産の名義変更をすることができません。

相続登記がされない場合、被相続人の住所に被相続人名義で納税通知が送られます。

納税通知が被相続人名義になっていても、固定資産税の納税義務は相続人全員の義務です。

④期限が過ぎると延滞税

被相続人名義で納税通知書が送られても、固定資産税の納税義務は相続人全員の義務です。

被相続人の住所地にだれも住んでいないことがあります。

納税通知に気づかないまま、期限が過ぎてしまうおそれがあります。

納税通知が届けられず、市区町村役場に返送されてしまうことがあります。

固定資産税を納めないまま期限を過ぎてしまったら、延滞税がかかります。

⑤滞納を放置すると代位登記のおそれ

固定資産税等を滞納した場合、滞納処分が開始します。

滞納処分が開始した場合、納税義務者の財産を差押えることができます。

差押の前提として、債権者代位で相続登記をすることができます。

被相続人名義の不動産に対して、相続人の税金で差押をすることができないからです。

相続人の名義にするため、法定相続分で相続登記をします。

債権者が代位登記をする場合、相続人に連絡することはありません。

相続人がどのような遺産分割協議をしているのかお構いなしで代位登記をします。

相続人が知らないところで、勝手に登記を入れてきます。

遺産分割協議が成立したから消して欲しいと文句を言うことはできません。

税金を取り立てるために差押をしたものだからです。

税金の滞納を放置した場合、代位登記がされるおそれがあります。

3固定資産税を含めて遺産分割協議

①相続人代表者指定届を提出しても連帯責任

被相続人の住所地が空き家になっている場合、納税通知に気づかないおそれがあります。

相続人代表者指定届とは、固定資産税の納税通知書を受け取る代表者を指定する届出です。

相続人代表者指定届を提出した場合、納税通知書は代表相続人のところに送られます。

代表相続人のところに送られるから、納税通知に気づかないといったことを減らすことができます。

相続人代表者指定届は、納税通知書を受け取る人を届け出ただけです。

納税通知書には、納付書が同封されます。

納付書が同封されても、代表相続人だけが納税義務者になるわけではありません。

相続財産は、相続人全員の共有財産だからです。

相続人代表者指定届は、納税通知書を受け取る代表者を指定したに過ぎません。

納税義務は、相続人全員の連帯責任です。

相続人代表者指定届を提出しても、納税義務は相続人全員の連帯責任のままです。

②固定資産税を納めても相続人全員の共有財産

1月1日現在の所有者は、固定資産税を納める義務があります。

相続代表者指定届を提出した場合、代表相続人のもとに納税通知書が届きます。

納税通知書には、納付書が同封されます。

代表相続人が納付書で固定資産税を納付しても、所有者になるわけではありません。

固定資産税は、相続人全員に納付義務があります。

代表相続人が納付した場合、他の相続人のため立替払いをしたと言えます。

他の相続人に対して法定相続分で固定資産税を清算してもらうことができます。

固定資産税を納めても、不動産は相続人全員の共有財産です。

③遺産分割協議は相続人全員の合意で成立

相続が発生したら、被相続人のものは相続人が相続します。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決めなければなりません。

相続財産の分け方は、相続人全員が合意できるのであればどのように分けても差し支えありません。

遺産分割協議中に新たに発生した固定資産税は、相続財産ではありません。

相続人全員の固有の義務だけど、固有の義務を含めて合意をすることができます。

固定資産税は、1月1日現在の所有者に課されます。

例えば、2024年8月に相続が発生した場合、2024年1月1日の所有者は被相続人です。

2024年12月と2025年2月に納める固定資産税は、被相続人が納めるべき固定資産税です。

2024年12月と2025年2月に納める固定資産税は、未払い固定資産税です。

遺産分割協議が成立しないまま2025年1月1日を迎えたら、所有者は相続人全員です。

固定資産税の納税義務者は、相続人全員です。

2025年4月、7月、12月、2026年2月の固定資産税納付義務は、相続人全員にあります。

2025年1月10日に遺産分割協議が成立した場合、その財産を取得する人が固定資産税を負担します。

2025年1月10日に遺産分割協議が成立しても、2025年4月、7月、12月、2026年2月の固定資産税納付義務は、相続人全員のままです。

固定資産税は、1月1日現在の所有者に課されるからです。

2025年1月10日に遺産分割協議が成立した場合、2026年4月以降は不動産を取得する人が固定資産税を負担します。

何となく納得できない気持ちになる人も多いでしょう。

納税義務は納税義務として、相続人全員で実際の負担者を合意することができます。

キチンと納税されれば、実際の負担者についてあれこれ言われることはありません。

不動産を取得する人だけでなく固定資産税の負担についても、まとめて合意するのが合理的です。

4相続放棄をしても固定資産税の納税義務

①未払い固定資産税は払わなくてもいい

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄を希望する申立てをします。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなくなります。

家庭裁判所が相続放棄を認めた場合、申立てをした人だけに通知します。

家庭裁判所は自主的に市区町村役場などに相続放棄を認めたことを連絡しません。

被相続人に未払い固定資産税がある場合、税金を払ってくださいと通知してきます。

相続放棄が認められた場合、被相続人の未払い固定資産税は引き継ぎません。

市区町村役場は相続放棄をしたことを知らないから、通知してきただけです。

通知があっても、あわてて納付する必要はありません。

被相続人の未払金を払った場合、単純承認と見なされます。

単純承認をしたら、相続放棄が無効になるからです。

②相続発生後の固定資産税の納税義務を負う可能性がある

納税義務者は、1月1日現在、土地、家屋、及び償却資産の所有者として、固定資産税課税台帳に登録されている人です。

相続発生後の固定資産税は、納税義務者の固有の義務です。

被相続人から相続した義務ではありません。

相続放棄のタイミングによっては、所有者として固定資産税課税台帳に登録されることがあります。

所有者として固定資産税課税台帳に登録された場合、固定資産税の納税義務を負う可能性があります。

5遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット

遺産分割協議書は遺産の分け方について、相続人全員による合意を取りまとめた文書です。

合意がきちんと文書になっているからこそ、トラブルが防止できるといえます。

遺産分割協議書の書き方に不備があると、トラブルを起こしてしまう危険があります。

せっかくお話合いによる合意ができたのに、取りまとめた文書の不備でトラブルになるのは残念なことです。

トラブルを防止するため、遺産分割協議書を作成したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

死亡届を出すだけで銀行口座は凍結しない

1死亡届を出すだけで銀行口座は凍結しない

①口座の持ち主が死亡すると口座は凍結する

大切な家族が死亡したら、葬儀を出します。

葬儀の費用は、まとまった金額になることが多いでしょう。

ほとんどの人は、生前に銀行などで口座を持っています。

被相続人の口座の預貯金を引出して、支払いに充てたいと考えるかもしれません。

口座の持ち主が死亡した場合、口座は凍結されます。

口座凍結とは、口座取引が停止されることです。

口座取引には、次のものがあります。

・ATMや窓口での引出し

・公共料金の引落し

・年金などの振込み

まとまった金額が必要になるのに、引出ができなくなります。

被相続人の家族なら、自由に引出しができるといったことはありません。

口座の持ち主の死亡で口座が凍結されると、入出金はできなくなります。

口座の持ち主が死亡すると、口座は凍結します。

②医師や病院から連絡されない

人が死亡すると、医師は死亡診断書を書きます。

医師が死亡診断書を作成しても、銀行の預貯金口座は凍結しません。

死亡した人がどこの金融機関に口座を持っているのか、医師や病院は知らないでしょう。

医師や病院から、金融機関に連絡されません。

③市区町村役場から連絡されない

人が死亡したら、市区町村役場に死亡届を提出します。

医師が作成した死亡診断書を添えて、死亡届を提出します。

死亡届を提出しても、銀行の預貯金口座は凍結しません。

死亡した人がどこの金融機関に口座を持っているのか、市区町村役場は知らないでしょう。

人が死亡した事実は、個人情報です。

市区町村役場から個人情報が漏洩したら、大きな問題になるでしょう。

責任問題になるから、市区町村役場から自動で金融機関などに連絡されません。

市区町村役場から、金融機関に連絡されません。

④銀行口座が凍結するタイミング

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

相続人は、被相続人の財産を調査するでしょう。

被相続人が銀行に預貯金の口座を持っていた場合、口座の預貯金は相続財産です。

相続財産の調査のため、相続人は口座の有無を銀行に問合わせるでしょう。

口座を持っていることが分かっている場合、相続手続の方法を問合わせるでしょう。

問合せを受けたとき、銀行は死亡の事実を知ります。

銀行が口座の持ち主の死亡を知ったとき、預貯金の口座は凍結されます。

銀行口座が凍結するタイミングは、相続人から問合せを受けたときです。

⑤電話連絡で口座凍結をしてもらえる

医師が死亡診断書を作成しても、銀行の預貯金口座は凍結しません。

死亡届を提出しても、銀行の預貯金口座は凍結しません。

相続人には、さまざまな経済状況の人がいるでしょう。

普段から金遣いの荒い相続人や経済的に困窮している相続人がいるかもしれません。

葬儀費用や入院費用などと称して、ほしいままに預貯金を引出すおそれがあります。

一部の相続人がほしいままに預貯金を引出すと、大きなトラブルになるでしょう。

口座が凍結されると、口座取引ができなくなります。

口座の持ち主が死亡したことを銀行が知ったときに、口座を凍結します。

銀行に口座の持ち主が死亡したことを知らせると、口座を凍結してくれます。

銀行に知らせる手段は、電話でも差し支えありません。

電話連絡で、口座を凍結してもらえます。

⑥銀行口座が凍結される理由

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

被相続人の口座の預貯金は、相続財産です。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

一部の相続人が口座の預貯金を独り占めすることは、許されることではありません。

被相続人の預貯金を勝手に引き出した場合、相続人間で大きなトラブルになるでしょう。

被相続人の口座の預貯金は、相続人全員の共有財産です。

一部の相続人に対して安易に引出しに応じた場合、他の相続人から強い抗議を受けるでしょう。

ときには相続人間のトラブルに、巻き込まれるかもしれません。

被相続人の大切な預貯金を守れない場合、銀行は信用を失墜することになるでしょう。

相続人間のトラブルに巻き込まれることは、何としても避けたいでしょう。

相続人間のトラブルに巻き込まれて信用失墜を避けるため、口座を凍結します。

⑦他の銀行と情報共有しない

銀行に口座の持ち主が死亡したことを知らせると、口座を凍結してくれます。

多くの人は、複数の金融機関に口座を持っていて使い分けているでしょう。

同一の銀行の複数の支店に口座を持っている場合、一度連絡すればすべての支店の口座が凍結されます。

異なる銀行で口座を持っている場合、銀行ごとに連絡が必要です。

銀行などの金融機関は、顧客情報を共有していないからです。

他の銀行と情報共有しないから、個別に連絡が必要です。

2遺産分割協議をして口座凍結解除

①遺産分割協議は相続人全員で

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

被相続人の口座の預貯金は、相続財産です。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。

相続人になる人は、法律で決められています。

相続人が相続する相続分も、法律で決められています。

法定相続分は、自由に引き出していいと考えるかもしれません。

法定相続分であっても、被相続人の預貯金を引出すことはできません。

口座の預貯金は、相続人全員の共有財産だからです。

相続財産の分け方について相続人全員の合意がまとまったら、合意内容は書面に取りまとめます。

遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容の証明書です。

相続人全員の合意があれば、相続トラブルに銀行が巻き込まれることはないでしょう。

銀行は安心して、口座凍結を解除してくれます。

遺産分割協議は、相続人全員の合意で成立します。

②少額預金の相続手続でも相続人全員の合意

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。

口座凍結解除をしてもらうためには、口座の残高に関わらず同じように手続をするのが原則です。

残高が少額である場合、ゆうちょ銀行など一部の金融機関では簡易な方法で相続手続をすることができます。

残高が少額と認められる目安は、おおむね100万円程度です。

簡易な方法で相続手続をするとは、代表相続人のみで手続をする方法です。

通常の方法では、相続人全員が実印で押印し相続人全員の印鑑証明書を提出します。

簡易の方法では、代表相続人が実印で押印し代表相続人の印鑑証明書を提出します。

簡易の方法であっても、他の相続人が知らないうちに相続手続をすることはおすすめできません。

相続財産の独り占めは許されることではないからです。

他の相続人が知らないうちに相続手続をすると、ひとり占めをしているように見えるでしょう。

口座の預貯金は、相続人全員の共有財産です。

簡易の方法で相続手続ができると言っても、相続人全員の合意は不可欠です。

③口座凍結前に引出すと相続トラブルのおそれ

葬儀費用や入院費用、施設費用などを清算するために、まとまった費用が必要になるでしょう。

被相続人の口座に充分な預貯金がある場合、引出して支払いに充てたいと考えるかもしれません。

口座凍結されると、口座取引が停止されます。

家族であっても、口座から引き出すことはできなくなります。

口座が凍結される前に、まとまった金額の引出をすることがあります。

一部の相続人が口座の預貯金を独り占めすることは、許されることではありません。

事情を知らない他の相続人からは、使い込みに見えるでしょう。

相続人間のトラブルを防止するため、引出しの事実と使い途を共有しましょう。

支払先からの請求書や領収書を保管して、いつでも見せることができるようにしておくと安心です。

口座凍結前に引出すと、相続トラブルに発展するおそれがあります。

④合意ができなくても預金仮払い制度

銀行の預貯金は、分けやすい財産の代表例です。

相続財産が預貯金だけである場合、相続人全員の話し合いが長引くことは少ないでしょう。

自宅などの不動産は、分けにくい財産の代表例です。

相続財産の大部分が不動産である場合、遺産分割協議が長引くことがあります。

相続人全員の合意がないと、口座の凍結解除はされません。

銀行口座凍結中でも、仮払いが受けることができます。

銀行などの金融機関に手続をする場合、仮払い上限額の計算式は次のとおりです。

仮払いの上限額=死亡時の預金額×1/3×法定相続分

計算式で求められた上限額が150万円を超えた場合、150万円になります。

預金の金額が少ない場合や法定相続人が多い場合、150万円の仮払いを受けることができません。

仮払いを受ける対象は、預金だけです。

債券や有価証券、株式などは対象外です。

相続人全員で合意ができなくても、預金仮払い制度を利用して預貯金を引出すことができます。

⑤預金仮払い制度利用で相続放棄が無効になるおそれ

相続が発生した後、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続を単純承認した後で、相続放棄をすることはできません。

相続放棄をすることができないように、単純承認も撤回することができないからです。

法律で定められた一定の条件にあてはまるときは、単純承認したとみなされます。

相続財産の名義変更をした、相続財産である銀行の預貯金を引き出して使ってしまった場合が典型的です。

単に、引き出しただけであれば、処分とは言えないことが多いでしょう。

引き出したうえ、自分の口座に送金して保管すると「処分した」と評価される可能性が高くなります。

引き出したうえ何に使ったのか分からないとなると、私的に使ったと判断されるでしょう。

預金の仮払いを受けられるからと言って、被相続人の預金を使うのはリスクを伴います。

預金仮払い制度利用で、相続放棄が無効になるおそれがあります。

3遺言書があればラクに口座凍結解除

①遺言書があれば遺産分割協議不要

被相続人は、生前に自分の財産を自由に処分することができます。

遺言書を作成して、自分の財産をだれに引き継ぐのか自由に決めることができます。

遺言書がある場合、遺言書のとおりに分けることができます。

相続人全員で相続財産の分け方を話し合う必要はありません。

遺言書があれば、遺産分割協議は不要です。

②相続手続は遺言執行者におまかせ

遺言書は、作成するだけでは意味がありません。

遺言書の内容は自動で実現するわけではないからです。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。

遺言書を作成したときに、遺言執行者を指名することができます。

確実に遺言書を実現してくれるから、遺言者にとって安心です。

相続手続をおまかせできるから、家族にとって安心です。

相続手続は、遺言執行者におまかせできます。

③自筆証書遺言は検認手続をしてから

遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。

自筆証書遺言は、自分で書いて作る遺言書です。

公正証書遺言は、遺言内容を公証人に伝え公証人が取りまとめる遺言書です。

遺言者が死亡した後、自筆証書遺言は家庭裁判所に提出して開封してもらう必要があります。

自筆証書遺言は遺言者にとって手軽ですが、家族には負担です。

自筆証書遺言は、検認手続をしてから執行します。

④公正証書遺言がおすすめ

公正証書遺言原本は、公証役場で厳重に保管されます。

遺言書を紛失することは、ありません。

遺言書の改ざんや変造を疑われることも、ありません。

遺言者が死亡した後、家庭裁判所で手続をする必要はありません。

公正証書遺言は、すぐに執行することができます。

公正証書遺言は遺言者にとって負担ですが、家族にはラクです。

公正証書遺言は、メリットが多くおすすめです。

4預貯金口座の相続手続を司法書士に依頼するメリット

口座を凍結されてしまったら、書類をそろえて手続きすれば解除してもらえます。

必要な書類は、銀行などの金融機関によってまちまちです。

手続の方法や手続にかかる期間も、まちまちです。

銀行内部で取扱が統一されていないことも多いからです。

窓口や電話で確認したことであっても、上席の方に通してもらえないことも少なくありません。

スムーズに手続できないことが多いのが現状です。

日常生活に不可欠な銀行口座だからこそ、スムーズに手続したいと思う方が多いでしょう。

仕事や家事で忙しい人や高齢、療養中などで手続が難しい人は、手続を丸ごとおまかせできます。

凍結口座をスムーズに解除したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

代襲相続人の遺留分

1 代襲相続とは

①相続人が先に死亡したら代襲相続

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

子どもが相続人になるはずだったのに、被相続人より先に死亡することがあります。

相続人になるはずだった子どもが先に死亡した場合、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続します。

代襲相続とは、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することです。

相続人になるはずだった人が先に死亡したら、代襲相続ができます。

②相続欠格になると代襲相続

欠格とは、相続人としてふさわしくない人の相続資格を奪う制度のことです。

欠格になる理由は法律で定められています。

相続人が相続欠格になる場合、代襲相続ができます。

③相続人が廃除されたら代襲相続する

相続人廃除とは、被相続人の意思で、相続人の資格を奪う制度のことです。

例えば、被相続人に虐待をした人に、相続をさせたくないと考えるのは自然なことでしょう。

相続人廃除は家庭裁判所に申立てをして、家庭裁判所が判断します。

相続人が廃除された場合、代襲相続ができます。

④孫が先に死亡すると再代襲相続

相続人になるはずだった子どもが先に死亡したら、孫が代襲相続ができます。

代襲相続人になるはずだった孫が先に死亡したら、曽孫が代襲相続ができます。

再代襲相続とは、相続人になるはずだった人の子どもの子どもが相続することです。

相続人になるはずだった人が子どもである場合、再代襲に制限はありません。

直系卑属がいる限り、どこまでも続きます。

直系卑属とは、直接的に親子関係でつながる下の世代の人です。

孫が先に死亡すると、再代襲相続ができます。

⑤兄弟姉妹の代襲相続は一代限り

被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。

相続人になるはずだった兄弟姉妹が先に死亡したら、甥姪が代襲相続ができます。

代襲相続人になるはずだった甥姪が先に死亡したら、甥姪の子どもが代襲相続ができません。

相続人になるはずだった人が兄弟姉妹である場合、再代襲はできません。

昭和23年1月1日から昭和55年12月31日に開始した相続については、再代襲相続ができました。

兄弟姉妹の代襲相続は、一代限りです。

2遺留分とは

①遺留分は最低限の権利

被相続人は、生前に自分の財産を自由に処分することができます。

遺言書を作成して、自分の財産をだれに引き継がせるのか自由に決めることができます。

被相続人の名義になっているとは言っても、無制約の自由にすることはできません。

財産はひとりで、築いたものではないでしょう。

家族の協力があってこそ、築くことができたはずです。

無制約の自由にすると、今まで協力してきた家族に酷な結果となるおそれがあります。

被相続人に近い関係の相続人には、最低限の権利が認められます。

遺留分とは、相続人に認めれる最低限の権利です。

②兄弟姉妹に遺留分は認められない

遺留分は、被相続人の近い関係の相続人に認められます。

具体的には、次の相続人に遺留分が認められます。

(1)配偶者

(2)子ども

(3)親などの直系尊属

被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。

兄弟姉妹は相続人になっても、遺留分は認められません。

兄弟姉妹には、遺留分は認められません。

③遺留分割合の具体例

●事例1

相続人が配偶者、子どもが1人の場合

・法定相続分

配偶者 2分の1

子ども 2分の1

・遺留分

配偶者 4分の1

子ども 4分の1

●事例2

相続人が配偶者、子どもが2人の場合

・法定相続分

配偶者 2分の1

子ども それぞれ4分の1

・遺留分

配偶者 4分の1

子ども それぞれ8分の1

●事例3

相続人が配偶者、子ども1人、先に死亡した子どもの子ども2人(代襲相続人)の場合

・法定相続分

配偶者 2分の1

子ども 4分の1

子どもの子ども(代襲相続人) 8分の1

・遺留分

配偶者 4分の1

子ども 8分の1

子どもの子ども(代襲相続人) 16分の1

●事例4

相続人が配偶者、兄弟姉妹が1人の場合

・法定相続分

配偶者 4分の3

兄弟姉妹 4分の1

・遺留分

配偶者 2分の1

兄弟姉妹 なし

3代襲相続人の遺留分

①遺留分が認められる代襲相続人

相続人になるはずだった配偶者が先に死亡した場合、代襲相続はできません。

相続人になるはずだった配偶者に連れ子がいても、連れ子は代襲相続人ではありません。

相続人になるはずだった子どもが先に死亡した場合、代襲相続はできます。

相続人になるはずだった親などの直系尊属が先に死亡した場合、代襲相続はできません。

相続人になるはずだった兄弟姉妹が先に死亡した場合、代襲相続はできます。

代襲相続はできるのは、子どもと兄弟姉妹が先に死亡したケースだけです。

子どもが相続人になる場合、遺留分が認められます。

子どもが先に死亡した場合、代襲相続人が遺留分を引き継ぎます。

兄弟姉妹が相続人になる場合、遺留分が認められません。

兄弟姉妹が先に死亡した場合、代襲相続人に引き継ぐ遺留分がありません。

遺留分が認められる代襲相続人は、先に死亡した子どもの代襲相続人のみです。

具体的には、孫や曽孫です。

②代襲相続人は子どもの遺留分を引き継ぐ

子どもが先に死亡した場合、代襲相続人が遺留分を引き継ぎます。

代襲相続があっても代襲相続がなくても、他の相続人に留分に影響はありません。

相続人になるはずだった子どもの遺留分を引き継ぐだけだからです。

代襲相続人が複数いることがあるでしょう。

先に死亡した子どもの遺留分を細分化して、引き継ぎます。

代襲相続人は、子どもの遺留分を引き継ぎます。

③甥姪に遺留分は認められない

兄弟姉妹が相続人になる場合、遺留分が認められません。

兄弟姉妹が先に死亡した場合、代襲相続人に引き継ぐ遺留分がありません。

甥姪は代襲相続をしても、遺留分が認められません。

④代襲相続させない遺言書があっても遺留分

遺言書を作成して、自分の財産をだれに引き継がせるのか自由に決めることができます。

遺留分は、被相続人の近い関係の相続人に認められた最低限の権利です。

遺言書を作成するだけで、遺留分を奪うことはできません。

甥姪には、遺留分が認められません。

甥姪に相続させない遺言書があった場合、甥姪は何も言うことはできません。

孫や曽孫には、遺留分が認められます。

配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。

代襲相続させない遺言書があっても、遺留分侵害額請求をすることができます。

4遺留分侵害額請求をする方法

①遺言書があっても遺産分割協議

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話合いです。

遺言書を作成して、自分の財産をだれに引き継がせるのか自由に決めることができます。

遺言書があまりに偏った内容である場合、相続人はがっかりするでしょう。

配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。

遺留分侵害額請求をすると、相続人間で深刻なトラブルに発展するおそれがあります。

トラブルに発展するおそれがある遺言書なのに、わざわざ執行してトラブルにする必要はありません。

相続人全員で、分け方を合意した方が合理的です。

遺言書があっても、遺産分割協議をすることができます。

②遺留分侵害額請求権は最短1年で時効消滅

遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求をすることができます。

遺留分侵害額請求権は、最短1年で時効消滅します。

1年のスタートは、相続が開始したことと遺留分が侵害されていることの両方を知ってからです。

相続が開始してから10年経過すると、除斥期間によって権利消滅します。

すみやかに遺留分侵害額請求をする必要があります。

③遺産分割協議の申入れが遺留分侵害額請求にならない可能性

遺言書を確認したところ、内容が遺留分を侵害していることがあります。

相続人が遺言書が無効であると主張して遺産分割協議を申入れる場合、相続人全員で合意できるのは難しいでしょう。

遺留分侵害額請求権は、最短1年で時効消滅します。

遺産分割協議の申入れと同時に、遺留分侵害額請求をする意思を明確に表示することが大切です。

遺産分割協議の申入れが遺留分侵害額請求にならない可能性があります。

④遺留分侵害額請求は配達証明付き内容証明郵便で

内容証明郵便は、郵便サービスのひとつです。

どのような内容の文書をだれからだれに差し出したか郵便局が証明してくれます。

内容証明郵便に、オプションで配達証明をつけることができます。

配達証明で、配達した事実を証明してもらうことができます。

遺留分侵害額請求の方式は、決められていません。

証拠が残らない場合、相手方が請求を受けていないと反論するでしょう。

時効消滅した後に遺留分侵害額請求をした場合、請求は認められません。

配達証明付き内容証明郵便で遺留分侵害額請求をした場合、相手方にきちんと請求したことを証明することができます。

遺留分侵害額請求は、配達証明付き内容証明郵便がおすすめです。

⑤合意できなければ遺留分侵害額請求調停の申立て

遺留分は、相続財産に対して認められる最低限の権利です。

財産を渡したくないという気持ちがあると、遺留分侵害額請求に応じてもらえないかもしれません。

遺留分侵害額請求に応じてもらえない場合、遺留分侵害額請求調停の申立てをすることができます。

調停とは、家庭裁判所のアドバイスを受けてする話合いです。

相続人だけで合意できなければ、遺留分侵害額請求調停の申立てをすることができます。

⑥調停が成立しなければ遺留分侵害額請求訴訟

調停員から公平なアドバイスを受けても、当事者が一方的な主張を続けることがあります。

調停手続で解決できない場合、遺留分侵害額請求訴訟を提起することができます。

遺留分侵害額請求訴訟を提起したら、適切に主張し証拠を提出することが重要です。

不当な主張であっても適切に反論しないと、相手側の主張どおりの決定がされるからです。

遺留分侵害額請求に応じないとき、遺留分侵害額請求訴訟を提起することができます。

5代襲相続がある相続を司法書士に依頼するメリット

相続が発生すると、被相続人の財産は相続財産になります。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方を決めるためには、相続人全員の合意が必要です。

相続人の一部を含めない合意や相続人でない人を含めた合意は無効になります。

相続財産の分け方の話し合いの前提として、相続人の確定と相続分の確認はとても重要です。

代襲相続や数次相続が発生している場合、一挙に難易度が上がります。

インターネットが普及したことで、多くの情報を手軽に得ることができるようになりました。

インターネット上には、適切でない情報も有益な情報もたくさん出回っています。

相続の専門家と名乗っていながら、適切でないアドバイスを見かけることも度々あります。

代襲相続や数次相続が発生している場合、信頼できる専門家のサポートが欠かせません。

スムーズに相続手続を行いたい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

相続で不動産取得税はかからない

1相続で不動産取得税はかからない

①遺産分割協議で不動産取得税はかからない

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。

相続人全員による相続財産の分け方を決める話し合いを遺産分割協議と言います。

被相続人が不動産を保有していた場合、不動産は相続人が相続します。

だれが不動産を相続するのか、相続人全員の合意で決定します。

遺産分割協議で不動産を取得する相続人を決めた場合、不動産取得税はかかりません。

②相続させる遺言書で不動産取得税はかからない

被相続人は、自分の財産を自由に処分することができます。

遺言書は、遺言者の意思を示すものです。

遺言者は、遺言書で自分の財産をだれに引き継がせるか自由に決めることができます。

被相続人が不動産を保有していた場合、不動産をだれに相続させるのか自由に決めることができます。

相続させる遺言書で不動産を取得する相続人を決めた場合、不動産取得税はかかりません。

③法定相続で不動産取得税はかからない

相続人になる人は、法律で決められています。

相続人が相続する割合も、法律で決められています。

被相続人が不動産を保有していた場合、法定相続分で相続人全員が共有する相続をすることができます。

不動産の共有は圧倒的にデメリットが大きいので、おすすめできません。

法定相続分で相続人全員が相続する場合、不動産取得税はかかりません。

④相続人への遺贈で不動産取得税はかからない

遺贈とは、遺言書を作成して相続人や相続人以外の人に財産を引き継いでもらうことです。

相続人は、相続することができるし遺贈を受けることができます。

遺言書に相続させると書いてあったら、相続で手続をします。

遺言書に遺贈すると書いてあったら、遺贈で手続をします。

遺言書で相続人に不動産を遺贈する場合、不動産取得税はかかりません。

2不動産取得税は1回限りの税金

①不動産を取得するときに不動産取得税

不動産取得税とは、不動産を取得したときに1回だけ課される税金です。

有償で取得しても無償で取得しても、不動産取得税が課されます。

不動産の取得とは、売買、建築、増改築、贈与、交換です。

相続は、不動産取得税の対象ではありません。

不動産取得税は、不動産を取得したときに課される税金です。

②所有権移転登記をしなくても不動産取得税

不動産取得税がかかるから、所有権移転登記をしたくないという意見を聞きます。

不動産取得税は、不動産を取得したときに課税されます。

不動産を取得した後に所有権移転登記をしなくても、不動産取得税の対象になります。

所有権移転登記をしなくても、不動産取得税を免れることはできません。

不動産を取得したのに所有権移転登記をしないのは、デメリットが大きくおすすめできません。

所有権移転登記をしなくても、不動産取得税はかかります。

③不動産取得税に免税点

不動産取得税には、免税点があります。

取得した不動産の価格が次の金額未満の場合、不動産取得税は課されません。

(1)土地 10万円

(2)家屋

新築、増築、改築 23万円

その他 12万円

④相続で不動産を取得したときは申告不要

不動産取得税は、都道府県税です。

不動産を取得したら、都道府県税事務所に申告をします。

申告期限は、都道府県によって異なります。

愛知県は、不動産を取得してから60日以内です。

郵送で申告することができます。

申告期限までに登記がされた場合、原則として申告は不要です。

不動産取得税が軽減される場合、不動産取得税減額等申請書を提出します。

相続で不動産を取得した場合、申告は不要です。

⑤不動産取得税の計算方法

不動産取得税は、次の計算式で求められます。

不動産取得税=固定資産税評価額×税率

税率は、不動産によって異なります。

・土地や住宅 3%

・住宅以外の建物 4%

不動産取得税には、軽減措置があります。

住宅を取得するときは、固定資産税評価額から1200万円控除します。

住宅を新築したときは、固定資産税評価額から1300万円控除します。

具体的な計算の方法は、都道府県税事務所におたずねください。

3相続なのに不動産取得税がかかる

①遺産分割協議のやり直しで不動産取得税

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。

相続人全員の合意ができたら、遺産分割協議は成立し話し合いは終了します。

相続人全員が別の分け方の方が良かったと納得できることがあります。

遺産分割協議のやり直しによって、不動産を取得することがあります。

相続で不動産を取得した場合、不動産取得税の対象ではありません。

遺産分割協議のやり直しは、法律上、相続手続の一環です。

税務上は、相続手続の一環ではなく贈与の扱いです。

遺産分割協議のやり直しによって不動産を取得する場合、不動産取得税が課されます。

遺産分割協議のやり直しによって不動産を取得するのは、贈与扱いだからです。

②代償分割で不動産を譲渡すると不動産取得税

相続財産には、分けやすい財産と分けにくい財産があります。

金銭は、分けやすい財産です。

不動産は、分けにくい財産です。

相続財産の大部分が不動産のような分けにくい財産である場合、相続人全員の合意は難しくなりがちです。

相続財産の大部分が不動産のような分けにくい財産の場合、代償分割をすることで合意ができる場合があります。

代償分割とは、一部の相続人が不動産を相続し、残りの相続人は不動産を相続した人から、その分のお金をもらう方法です。

代償を受け取ることで、公平な遺産分割を実現しやすくなるでしょう。

代償は、お金に限られるものではありません。

代償として、固有の不動産を譲渡することがあります。

代償として不動産を譲渡する場合、不動産取得税が課されます。

代償の支払いは、相続とは考えられないからです。

4相続でないから不動産取得税がかかる

①相続人以外の人へ特定遺贈で不動産取得税

遺贈とは、遺言書を作成した相続人や相続人以外の人に財産を引き継いでもらうことです。

相続人は、相続で財産を引き継ぐことができるし遺贈で財産を引き継ぐことができます。

相続人以外の人は、相続で財産を引き継ぐことはできません。

遺贈には、2種類あります。

特定遺贈と包括遺贈です。

特定遺贈とは、遺言書に、「財産〇〇〇〇を遺贈する」と財産を具体的に書いてある場合です。

包括遺贈とは、遺言書に、「財産すべてを包括遺贈する」「財産の2分の1を包括遺贈する」と割合だけ書いて財産を具体的に書いてない場合です。

相続人以外の人に不動産を遺贈することができます。

特定遺贈で相続人以外の人が不動産を取得した場合、不動産取得税が課されます。

②生前贈与で不動産取得税

人は自分の財産を自由に贈与することができます。

生前贈与とは、財産の持ち主が生きている間に無償で財産を引き継ぐことです。

将来の相続を想定して、生前贈与をすることがあります。

生前贈与は、将来の相続と同一視することはできません。

贈与によって不動産を取得した場合、不動産取得税が課されます。

生前贈与は、贈与です。

生前贈与によって不動産を取得した場合、不動産取得税が課されます。

③相続時精算課税で不動産取得税

相続時精算課税制度とは、贈与税の制度です。

相続時精算課税を選択すると、2500万円まで特別控除があります。

累計2500万円までの贈与が非課税になります。

贈与した財産を相続財産に算入して、相続税を計算する制度です。

次の条件に該当する場合、相続時精算課税制度を選択することができます。

(1)贈与する人 60歳以上の父母または祖父母

(2)贈与を受ける人 18歳以上の子どもや孫

相続時精算課税制度を適切に利用したら、大きな節税が期待できるでしょう。

相続時精算課税制度を利用して、不動産を取得することができます。

相続時精算課税制度を利用して不動産を取得する場合、不動産取得税が課されます。

相続時精算課税制度を利用して不動産を取得するのは、贈与扱いだからです。

④夫婦間の居住用不動産の特例で不動産取得税

夫婦間の居住用不動産の特例とは、贈与税の制度です。

夫婦間の居住用不動産の特例を利用すると、最高2000万円まで配偶者控除を受けることができます。

次の条件に該当する場合、夫婦間の居住用不動産の特例を受けることができます。

(1)夫婦の婚姻期間20年を過ぎた後の贈与

(2)贈与された財産は居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭

(3)贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与を受けた人が現実に居住

夫婦間の居住用不動産の特例を受けることで、大きな節税が期待できるでしょう。

夫婦間の居住用不動産の特例を利用して、不動産を取得することができます。

夫婦間の居住用不動産の特例を利用して不動産を取得する場合、不動産取得税が課されます。

夫婦間の居住用不動産の特例を利用して不動産を取得するのは、贈与扱いだからです。

⑤相続人でも死因贈与は不動産取得税

遺贈とは、遺言書を作成した相続人や相続人以外の人に財産を引き継いでもらうことです。

遺言書は、遺言者がひとりで作成することができます。

遺言書を作成するときに、相続人や財産を受け取る人の同意は不要です。

贈与は、贈与をする人と贈与を受け取る人の契約です。

死因贈与は、贈与をする人が死亡したときに効力が発生する贈与契約です。

贈与契約は、贈与をする人と贈与を受け取る人の合意があれば口約束でも成立します。

口約束の贈与契約は立証が難しいのでおすすめしませんが、口約束の死因贈与契約も有効です。

死因贈与で財産を受け取った場合、相続税の対象になります。

死因贈与契約によって、不動産を取得することができます。

死因贈与契約によって不動産を取得する場合、不動産取得税が課されます。

死因贈与契約によって不動産を取得するのは、贈与扱いだからです。

5不動産取得税以外に課される税金

①登録免許税

相続で不動産を取得した場合、相続登記をします。

遺贈で不動産を取得した場合、遺贈による所有権移転登記をします。

登録免許税は、不動産取得税とは別に課される税金です。

登記申請で、登録免許税が課されます。

②固定資産税

固定資産税は、毎年1月1日現在の不動産の所有者に対して課される税金です。

相続登記をしなくても、固定資産税が課されます。

固定資産税は、不動産取得税とは別に課される税金です。

通常、固定資産税の課税標準金額と不動産取得税の課税標準金額は同じです。

毎年4~5月ころ、固定資産税の納税通知書が届きます。

③譲渡所得税

譲渡所得税は、相続した不動産を売却したときに値上がり益に対して課される税金です。

譲渡所得税は、不動産取得税とは別に課される税金です。

穣徳所得が発生した場合、確定申告をして納税します。

④相続税

相続財産の規模が大きい場合、相続税の対象になります。

相続税は、不動産取得税とは別に課される税金です。

不動産の価値を適切に評価して、相続税申告と納税をします。

⑤贈与税

贈与税は、生前贈与をしたときに課されます。

贈与税は、不動産取得税とは別に課される税金です。

相続時精算課税制度を利用すると、生前贈与と相続を一体的に扱うことができます。

6相続登記を司法書士に依頼するメリット

相続登記は、たくさんある相続手続の中でも難しい手続です。

相続手続は多くの場合、何度も経験するものではありません。

だれにとっても不慣れで聞き慣れない法律用語で疲れ果ててしまいます。

不動産は重要な財産なので、一般の人が些細なことと思えるようなことでやり直しになります。

インターネットなどで多くの情報を手にすることができるようになりました。

相続登記を自分でやった、カンタンにできたという記事を見かけることもあります。

司法書士などの専門家から見てカンタンな登記申請であっても、一般の人が手続しようとすると思わぬ落とし穴があることがあります。

相続が発生してから長期間経過した後の登記申請は、想像以上に難解です。

自分で登記申請をしてみても、法務局から不足や不備を指摘されるでしょう。

ときには、何が問題なのか分からなかったというケースもあります。

自分でやってみて挫折した場合も司法書士はサポートします。

相続登記をスムーズに終わらせたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

土地建物の登記簿謄本を取得する方法

1登記簿謄本を取得して権利関係を確認する

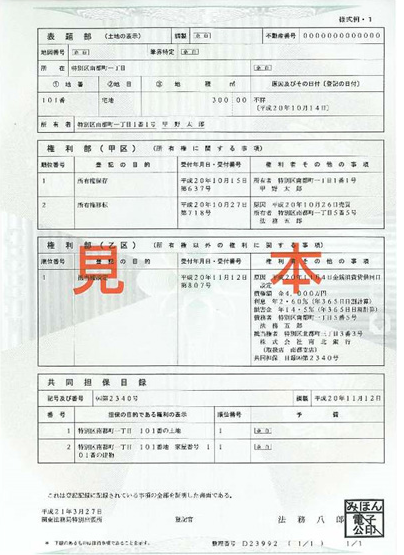

①登記簿謄本と履歴事項全部証明書は同じもの

登記簿とは、法務局に備えてある帳簿のひとつです。

日本中には、たくさんの土地や建物が存在します。

ほとんどの土地や建物が登記簿に記録されています。

登記簿を見ると、不動産の権利関係を確認することができます。

売買などで不動産を取得した場合、すぐに登記を申請します。

登記がされていないと、権利主張ができないからです。

せっかく購入した不動産なのに、見知らぬ人が自分のものだから出て行って欲しいと言われことがあります。

登記がしてあれば、自分のものだから出て行かないと言い返すことができます。

登記がされていないと、追い出されるかもしれません。

登記簿謄本とは、登記簿の内容の証明書です。

登記簿謄本を取得すると、「履歴事項全部証明書」と記載されています。

履歴事項全部証明書は、登記簿謄本の正式な名称です。

登記事項証明書という呼び方をすることもあります。

履歴事項全部証明書、登記簿謄本、登記事項証明書は、同じものです。

②遺産分割協議書に登記簿謄本の内容を記載

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定する必要があります。

遺産分割協議書とは、相続人全員の合意内容の証明書です。

遺産分割協議書は、相続手続をするときに相続手続先に提出します。

遺産分割協議書を作成するときは、客観的に分かるように書くことが重要です。

不動産を特定するため、遺産分割協議書には登記簿謄本の内容を記載します。

③登記申請書に登記簿謄本の内容を記載

被相続人が不動産を保有していた場合、不動産の名義変更をします。

相続登記とは、相続による不動産の名義変更です。

不動産の所在地の法務局に対して、相続登記を申請します。

相続登記の申請書に、名義変更の対象になる不動産を記載します。

土地は、所在、地番、地目、地積を記載します。

不動産を特定するため、登記申請書には登記簿謄本の内容を記載します。

④相続登記で登記簿謄本は提出不要

相続登記をする場合、たくさんの書類が必要になります。

遺言書がない一般的な相続登記で必要になる書類は、次のとおりです。

(1)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

(2)相続人の現在戸籍

(3)被相続人の住民票の除票

(4)不動産を相続する人の住民票

(5)遺産分割協議書

(6)相続人全員の印鑑証明書

(7)不動産の評価証明書

相続登記をする場合、登記簿謄本を準備します。

登記簿謄本で、権利関係を確認する必要があるからです。

登記簿謄本は内容を確認するだけで、登記申請の必要書類ではありません。

登記簿は、法務局に備えてある帳簿だからです。

被相続人の財産なのに、被相続人名義になっていないかもしれません。

被相続人の名義ではあるものの、古い住所や古い氏名のままであるかもしれません。

古い住所や古い氏名のままである場合、死亡時の住所や氏名までの移り変わりを証明する必要があります。

古い住所や古い氏名のままであると、客観的には別人であると判断されてしまうからです。

登記簿謄本は内容を確認するだけで、登記申請の必要書類ではありません。

2窓口請求で登記簿謄本を取得する方法

①日本中どこの法務局でも取得できる

登記簿とは、法務局に備えてある帳簿のひとつです。

登記簿謄本は、法務局で取得することができます。

以前は、登記簿という紙の帳簿でした。

現在では、オンライン化されたデータベースです。

相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に対して申請します。

登記簿謄本は、日本中どこの法務局で請求しても取得することができます。

例えば、愛知県内には、名古屋法務局本局の他に、13の支局・出張所があります。

さらに、瀬戸法務局証明サービスセンターと蒲郡法務局証明サービスセンターがあります。

名古屋法務局本局・支局・出張所・証明サービスセンターで、日本中の不動産の登記簿謄本を取得することができます。

不動産の所在地に関わらず請求することができるから、とても便利です。

登記簿謄本は、日本中どこの法務局でも取得することができます。

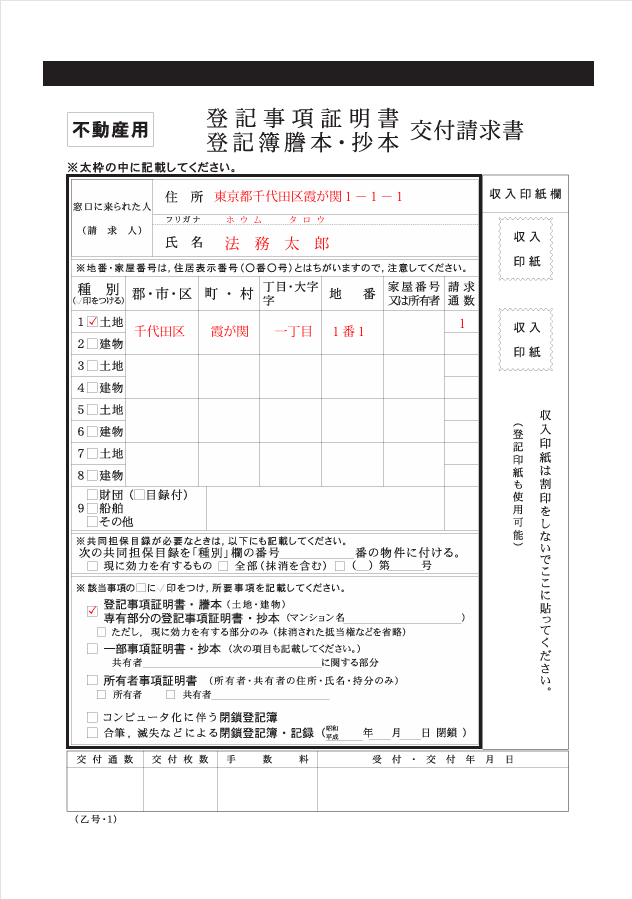

②窓口に請求書を提出

請求書は、法務局の窓口に備えてあります。

必要事項を記載して、窓口に提出します。

土地の登記簿謄本を請求する場合、所在、地番を記載します。

建物の登記簿謄本を請求する場合、所在、家屋番号を記載します。

登記簿謄本を請求するときは、請求する不動産を特定する必要があるからです。

土地や建物の所在は、住所とは別物です。

登記簿謄本を取得するために、あらかじめ所在と地番や所在と家屋番号を調べておく必要があります。

不動産を保有している場合、固定資産税を納めているでしょう。

固定資産税の納税通知書に、所在と地番や所在と家屋番号が記載されています。

法務局の窓口で、住所から所在と地番や所在と家屋番号を調べてもらうこともできます。

まず窓口に請求書を提出します。

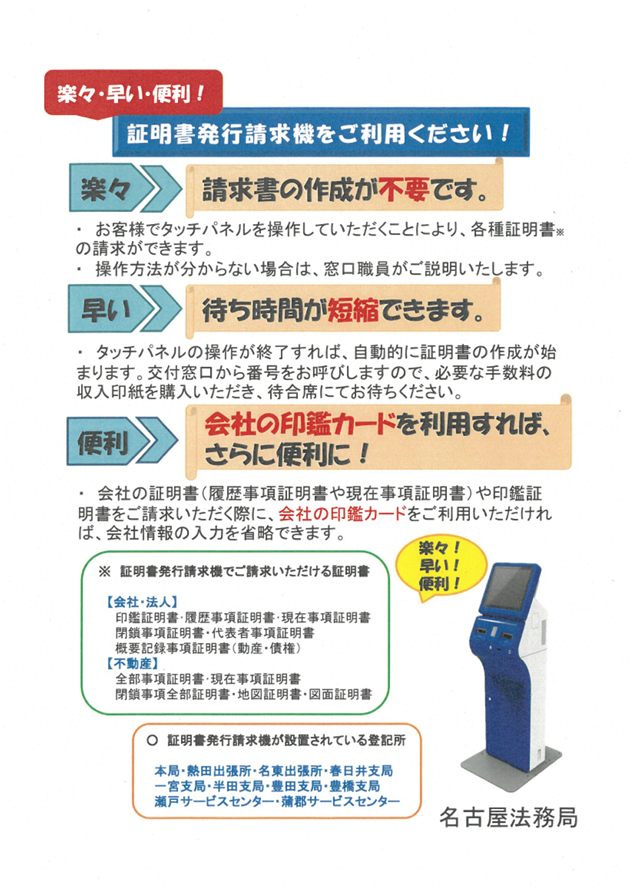

③法務局にある証明書発行請求機で申請できる

登記簿謄本は、証明書発行請求機で請求することができます。

証明書発行請求機を利用すると、申請書を手書きする必要がありません。

タッチパネル式で、直接入力することができます。

証明書発行請求機で交付される番号票と引き換えに、登記簿謄本を取得することができます。

法務局にある証明書発行請求機で、申請することができます。

④だれでも登記簿謄本を取得できる

登記簿を見ると、不動産の権利関係を確認することができます。

不動産の権利関係を確認するため、登記簿は公開されています。

だれでも手数料を払って手続をすれば、不動産の登記簿謄本を取得することができます。

所有者や相続人以外の第三者が登記簿謄本を取得することができます。

例えば、不動産を購入しようと検討中の人は、その不動産の権利関係に強い関心があるでしょう。

登記がされていると、権利主張をすることができます。

例えば、抵当権が登記されている不動産には、抵当権者が権利主張をすることが考えられます。

抵当権は、返済を滞らせたときに不動産を取り上げて売却することができる権利です。

せっかく購入した不動産を取り上げられたら、がっかりするでしょう。

抵当権が登記されている不動産を購入するのは、避けた方が賢明でしょう。

不動産の登記簿謄本は、だれでも取得することができます。

⑤手数料1通600円は収入印紙で納入

登記簿謄本を取得するとき、法務局に手数料を納める必要があります。

登記簿謄本の発行手数料は、1通600円です。

不動産に権利関係がたくさん記録されている場合、1通の登記簿謄本がたくさんの枚数になるでしょう。

50枚を超える登記簿謄本は、50枚ごとに100円加算されます。

発行手数料は、収入印紙で納入します。

収入印紙は、郵便局、コンビニエンスストア、法務局の収入印紙売りさばき窓口で購入することができます。

請求書を窓口に提出して発行されるまでの待ち時間に、収入印紙を購入すると効率的です。

手数料1通600円は、収入印紙で納入します。

⑥発行まで10分程度

請求書を窓口に提出してから発行されるまでは、およそ10分程度です。

3郵送請求で登記簿謄本を取得する方法

①請求書はダウンロードできる

登記簿謄本は、郵送で請求することができます。

申請書は、法務局のホームページからダウンロードすることができます。

所在と地番や所在と家屋番号は、電話で法務局に確認することができます。

地番や家屋番号を確認する場合、管轄の法務局に電話する必要があります。

法務局の管轄は、法務局のホームページで調べることができます。

登記簿謄本の請求書は、ダウンロードすることができます。

②最寄りの法務局へ郵送

登記簿謄本の請求書は、最寄りの法務局に郵送で提出することができます。

登記簿謄本の請求書は、普通郵便で提出しても差し支えありません。

できればレターパックなど、記録が残る郵便が安心です。

登記簿謄本の請求書は、管轄法務局へ郵送します。

③手数料1通600円と返信用郵便料を負担

登記簿謄本を郵送で請求する場合、手数料は窓口請求するときと同じです。

現金を同封して、請求することはできません。

郵送請求をする場合、返送先を記載した返信用の封筒を同封します。

返信用封筒に返信用の郵便切手を貼っておきます。

登記簿謄本の郵送請求では、手数料1通600円と返信用郵便料を負担します。

④発行までに1週間程度

請求書を郵送で提出してから発行されるまでは、およそ1週間程度です。

4オンライン請求で登記簿謄本を取得する方法

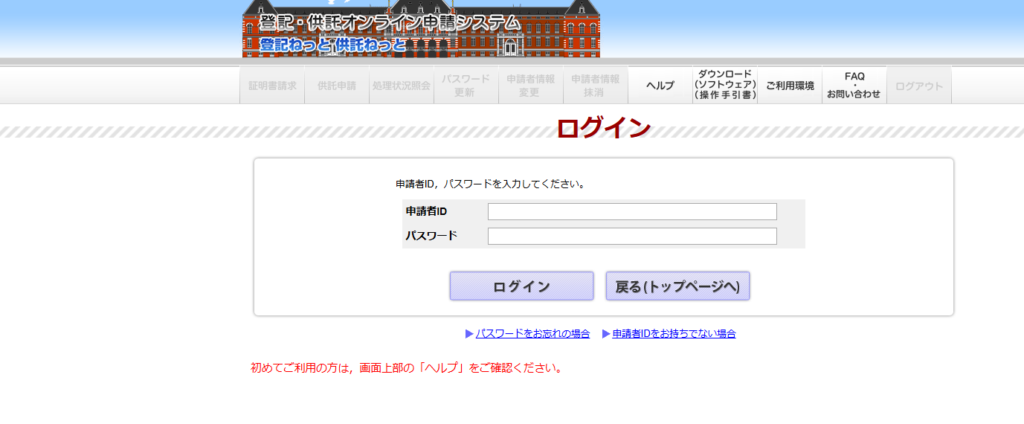

①スマートフォンで請求できる

登記簿謄本は、インターネットを利用してオンラインで請求することができます。

自宅などのパソコンやスマートフォンを使って請求できるから、とても便利です。

法務局に出向いて窓口請求する場合、平日の昼間に行く必要があります。

オンライン申請をする場合、夜9時まで請求することができます。

自宅などのパソコンやスマートフォンを使って、請求することができます。

②受取方法は選択できる

登記簿謄本をオンライン請求しても、登記簿謄本は紙で発行されます。

登記簿謄本のデータがオンライン交付されることはありません。

紙で発行された登記簿謄本の受取方法は、選択することができます。

法務局の窓口で受け取る方法と郵便で受け取る方法です。

オンライン申請をする場合、受取方法は選択することができます。

③受取方法で手数料がちがう

オンライン請求をする場合、登記簿謄本の発行手数料は受取方法によって異なります。

郵便で受取る場合、1通500円です。

窓口で受取る場合、1通480円です。

50枚を超える登記簿謄本は、50枚ごとに100円加算されます。

オンライン請求では、受取方法によって手数料が異なります。

④手数料はペイジーで納入

オンライン請求をする場合、発行手数料はペイジーで納入します。

窓口受け取りをする場合でも、現金や収入印紙で納入することはできません。

ペイジーとは、パソコンやスマートフォンから支払ができる決済システムです。

ペイジー対応のATMで、納入することもできます。

スマートフォン1台あれば、登記簿謄本の請求と手数料の納入ができるからとても便利です。

手数料は、ペイジーで納入します。

⑤窓口受取なら即日発行

オンラインで請求して窓口受取をする場合、ほとんど待ち時間はないでしょう。

法務局へ移動する途中でスマートフォンから請求して手数料を納入すると、効率的です。

窓口受取なら、即日発行されます。

⑥オンライン請求できないケースがある

登記簿のほとんどは、オンライン化されたデータベースです。

さまざまな事情から、現在でもオンライン化されていない登記簿があります。

オンライン化されていない登記簿は、オンライン請求ができません。

わずかですが、オンライン請求できないケースがあります。

5相続登記を司法書士に依頼するメリット

相続が発生すると、相続人は悲しむ暇もなく相続手続に追われます。

ほとんどの人は相続手続は不慣れで、聞き慣れない法律用語で疲れ果ててしまいます。

インターネットの普及で多、くの人は簡単に多くの情報を手にすることができるようになりました。

正しい情報も適切でない情報も、同じように混じっています。

相続登記はカンタンにできる、ひとりでできたという記事も散見されます。

不動産は、重要な財産であることも多いでしょう。

登記手続は、一般の方から見ると些細なことと思えるようなことでやり直しになります。

法務局の登記手続案内を利用すれば、シンプルな事例の申請書類などは教えてもらえます。

通常と異なる事例に関しては、わざわざ説明してくれません。

司法書士などの専門家から見れば、トラブルのないスムーズな相続手続であっても、知識のない一般の方はへとへとになってしまいます。

シンプルな事例とは言えない事情がある場合、申請を取下げてやり直しになることが多いでしょう。

司法書士は、登記の専門家です。

スムーズに相続登記を完了させたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

相続放棄ができないケース

1相続放棄で相続人でなくなる

①相続放棄は各相続人が自分で判断する

相続が発生したら、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続を単純承認するか相続放棄をするか、各相続人が自分の意思で判断することができます。

他の相続人の同意は、不要です。

相続を単純承認するか相続放棄をするか、他の相続人に強制されることはありません。

相続放棄は、各相続人が自分で判断します。

②相続放棄で一切の財産を引き継がない

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

相続財産には、さまざまな種類の財産が含まれるでしょう。

プラスの財産とマイナスの財産の両方が相続財産です。

相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

被相続人の財産は、一切相続しません。

プラスの財産を引き継がないし、マイナスの財産を引き継ぎません。

相続放棄で、一切の財産を引き継ぎません。

③相続放棄で相続手続に関与しない

相続手続では、相続人全員が協力する必要があります。

相続財産は、相続人全員の共有財産だからです。

相続財産の分け方は、遺産分割協議で決定します。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方を決めるため相続人全員でする話合いです。

相続人全員の協力がないと、相続手続を進めることができなくなります。

相続放棄をすると、遺産分割協議に参加する必要はありません。

相続放棄で相続手続に関与する必要がなくなります。

2相続放棄の期限3か月を過ぎると相続放棄ができない

①熟慮期間経過は3か月

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。

相続放棄には、期限があります。

相続があったことを知ってから、3か月以内です。

熟慮期間とは、相続人が相続放棄をするか検討するための期間です。

相続放棄の期限3か月を過ぎると、相続放棄ができません。

②相続の承認または放棄の期間の伸長の申立てができる

相続放棄の期限3か月が過ぎると、相続放棄はできなくなります。

被相続人の財産状況を知らないと、3か月はあっという間です。

相続を単純承認すべきか相続放棄すべきか、調査に時間がかかることがあるでしょう。

相続の承認または放棄の期間の伸長の申立てとは、期限3か月は延長してもらう手続です。

判断するための資料を集めるため、相続放棄の期限を延長してもらうことができます。

申立てを受け付けたら、家庭裁判所は期限3か月は延長すべきか判断します。

申立てをしても、延長が認められない可能性があります。

期限3か月は延長が認められるように、上申書で家庭裁判所を説得します。

上申書には、次の事項を詳細に記載します。

・相続放棄をすべきか単純承認すべきが判断ができない具体的理由

・延長が必要な期間

判断できない具体的理由を裏付ける証拠があれば、一緒に提出するといいでしょう。

期限3か月を延長するのが妥当であると家庭裁判所に納得してもらうことが重要です。

相続放棄の期限は3か月は、延長してもらうことができます。

3単純承認をしていると相続放棄ができない

①相続財産を利用処分した

相続を単純承認するか相続放棄をするか、いったん選択したら撤回することはできません。

相続財産を利用処分している場合、単純承認をしたと判断されて相続放棄ができません。

②遺産分割協議をした

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話合いです。

遺産分割協議をした場合、単純承認をしたと判断されて相続放棄ができません。

③経済的価値の高い形見分け

経済的価値の低い日常品は、形見分けをしても問題になりません。

高価な宝飾品やブランド品は、経済的価値が高いでしょう。

財産的価値の高い形見分けは、相続財産の処分だから単純承認と判断されます。

経済的価値の高い形見分けをした場合、相続放棄ができません。

④被相続人あての請求を相続財産で支払い

被相続人あての請求書がある場合、相続人の固有の財産から支払う場合は問題がありません。

相続人の固有の財産とは、もともと相続人のものであった財産です。

相続財産から支払っている場合、相続財産の処分だから単純承認と判断されまて相続放棄ができません。

⑤被相続人の債権を取立てて支払を受けた

被相続人の債権を取立てると、被相続人の債権が減ります。

被相続人の債権を取立ては、相続財産の処分だから単純承認と判断されて相続放棄ができません。

⑥相続財産がないと偽ったり隠したりした

相続財産ないと偽ったり隠したりして、独り占めすることは許されることではありません。

相続財産を勝手に処分したことと同じように見られて、単純承認と判断されます。

相続財産を勝手に処分したと判断された場合、相続放棄はできません。

4家庭裁判所で手続していないと相続放棄ができない

①相続放棄は家庭裁判所で手続

相続放棄は、家庭裁判所の手続です。

家庭裁判所で手続していないと、相続放棄ができません。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。

相続放棄の管轄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

管轄する家庭裁判所は、裁判所のホームページで調べることができます。

相続放棄の申立てに添付する書類は、次のとおりです。

(1)被相続人の戸籍謄本

(2)被相続人の除票

(3)相続放棄する人の戸籍謄本

(4)収入印紙

(5)裁判所が手続で使う郵便切手

相続放棄は、家庭裁判所で手続します。

②遺産分割協議で相続放棄はできない

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

さまざまな家族の事情から、一部の相続人が財産を何も受け取らないことがあります。

一部の相続人が財産を何も受け取らない合意をした場合、相続放棄をしたと表現することがあります。

遺産分割協議で一部の相続人が財産を何も受け取らない合意をした場合、相続放棄ではありません。

被相続人が借金を抱えて死亡した場合、債権者は相続人全員に借金の返済を請求することができます。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、借金の返済は不要です。

相続放棄が認められた人は、相続人ではないからです。

遺産分割協議で財産を何も受け取らない合意をした場合、借金の返済が必要です。

遺産分割協議をした人は、相続人だからです。

遺産分割協議で、相続放棄をすることはできません。

③生前に相続放棄はできない

被相続人が莫大な借金を抱えている場合、借金を引き継いでしまうのではないかと不安になるでしょう。

被相続人の生前に、相続放棄をすることはできません。

相続放棄の申立てを家庭裁判所に提出しても、受け付けてもらえません。

被相続人が相続人になる予定の人と相続放棄をすると約束させていることがあります。

相続放棄をすると約束しても念書を差し入れても、意味はありません。

相続放棄は、家庭裁判所の手続だからです。

被相続人の生前に、相続放棄をすることはできません。

父母が離婚する際に、子どもが相続放棄をすると誓約書を渡していることがあります。

子どもが相続放棄をすると誓約書を書いても、子どもには関係ない話です。

相続を単純承認するか相続放棄をするか、各相続人が自分の意思で判断することができます。

被相続人の生前に、相続放棄をすることはできません。

④書類不足で相続放棄ができない

必要な書類が不足していると、家庭裁判所は相続放棄を認めてくれません。

不足の書類があると、家庭裁判所から連絡があります。

連絡があったら、すみやかに対応しましょう。

家庭裁判所は平日の昼間しか業務を行っていません。

せっかく連絡してくれたのに、対応せずに放置すると相続放棄が認められなくなります。

5判断能力がない人は自分で相続放棄ができない

①未成年者は自分で相続放棄ができない

被相続人が若くして死亡した場合や代襲相続があった場合、相続人が未成年であることがあります。

未成年は、物事のメリットデメリットを適切に判断することはできません。

未成年は、自分でひとり相続放棄をすることができません。

相続を単純承認するか相続放棄をするか、各相続人が自分の意思で判断する必要があるからです。

一般的に、未成年者が契約などの法律行為をする場合、親権者が代理します。

未成年者が相続人である場合、親権者も相続人であることが多いでしょう。

未成年者と親権者が相続人である場合、利益相反になるおそれがあります。

利益相反とは、一方がソンすると他方がトクする関係です。

利益相反になる場合、親権者は未成年者を代理することができません。

親権者の代わりに、特別代理人が代理します。

未成年者は、自分ひとりで相続放棄ができません。

②認知症の人は自分で相続放棄ができない

相続人が高齢である場合、認知症を発症していることがあります。

認知症の人は、物事のメリットデメリットを適切に判断することはできません。

認知症の人は、自分でひとり相続放棄をすることができません。

相続を単純承認するか相続放棄をするか、各相続人が自分の意思で判断する必要があるからです。

一般的に、認知症の人が契約などの法律行為をする場合、成年後見人が代理します。

成年後見人とは、認知症の人をサポートする人です。

成年後見人が認知症の人の家族である場合、成年後見人も相続人であることが多いでしょう。

認知症の人と成年後見人が相続人である場合、利益相反になるおそれがあります。

利益相反になる場合、成年後見人は認知症の人を代理することができません。

成年後見監督人がいる場合、成年後見人の代わりに成年後見監督人が代理します。

成年後見監督人がいない場合、特別代理人が代理します。

認知症の人は、自分ひとりで相続放棄ができません。

6相続放棄で失敗しないためのポイント

①早期に確実な財産調査

相続放棄の熟慮期間は、3か月です。

相続が発生すると、3か月はあっという間です。

相続を単純承認するか相続放棄をするか適切に判断するためには、確実な財産調査が重要です。

単純承認も相続放棄も、撤回することができないからです。

②子ども全員が相続放棄をしたら次順位相続人

子どもが相続放棄をしたら、相続人でなくなります。

子ども全員が相続放棄をしたら、次順位相続人が相続します。

家庭裁判所は、次順位相続人に通知しません。

次順位相続人に連絡する義務はありませんが、連絡してあげると親切でしょう。

子ども全員が相続放棄をしたら、次順位相続人が相続します。

③相続放棄が認められなかったときは即時抗告

相続放棄が認められなかったときは、即時抗告をすることができます。

即時抗告ができるのは、2週間以内です。

再審理は、高等裁判所の手続です。

④相続放棄をしても祭祀主宰者

被相続人の財産には、相続財産の他に祭祀用財産があるかもしれません。

祭祀用財産は、相続人ではなく祭祀主宰者が引き継ぎます。

祭祀主宰者とは、先祖祭祀を主宰する人です。

祭祀用財産は、例えば、お墓、仏壇、家系図などの財産です。

相続放棄をしても、祭祀主宰者は祭祀用財産を引き継ぎます。

⑤相続放棄をしても管理義務

相続放棄をしたら、次順位相続人が相続します。

相続人になった人が相続財産を管理してくれるでしょう。

自分の他に相続人がいない場合や相続人全員が相続放棄をした場合、相続放棄をした人は相続財産の管理を続けなければなりません。

相続財産の管理を続ける義務は、相続財産を管理すべき人が管理を始めるまでです。

相続財産を管理すべき人が管理を始めた場合、管理を終了することができます。

7相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄は、チャンスは1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることができます。

高等裁判所の手続です。

2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。

一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。

相続が発生してから3か月以内に申立てができなかったのは止むを得なかったと家庭裁判所に納得してもらうことが重要です。

通常は家庭裁判所に対して、上申書や事情説明書という書類を添えて、説得します。

家庭裁判所が知りたいことを無視した作文やダラダラとした作文では認めてもらうことは難しいでしょう。

司法書士であれば、家庭裁判所が知りたいポイントを承知しています。

認めてもらいやすい書類を作成することができます。

3か月の期限が差し迫っている方や期限が過ぎてしまっている方は、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。