Archive for the ‘相続放棄’ Category

相続放棄後に財産が見つかっても受け取れない

1相続放棄の効力はすべての相続財産に及ぶ

①相続放棄ではじめから相続人でなくなる

相続が発生したら、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

相続放棄とは、相続人でなくなる手続です。

②特定の財産だけ相続放棄はできない

相続放棄とは、相続人の地位を放棄する制度です。

相続放棄をすると、相続財産は一切相続できません。

相続放棄の効力は、すべての財産に及びます。

相続放棄で、財産の選り好みはできません。

借金は相続放棄したいが、後から見つかったプラスの財産は相続したいは、認められません。

相続放棄は、特定の財産だけ放棄することはできません。

③相続放棄後に新たな財産が見つかる

相続放棄には、3か月の期限があります。

3か月の期限内に、調査しきれなかった財産が見つかることがあります。

相続放棄後に新たな財産が見つかることは、割とよくあることです。

多くの場合、少額の金銭債権などです。

④相続放棄申述書に記載していない財産も受け取れない

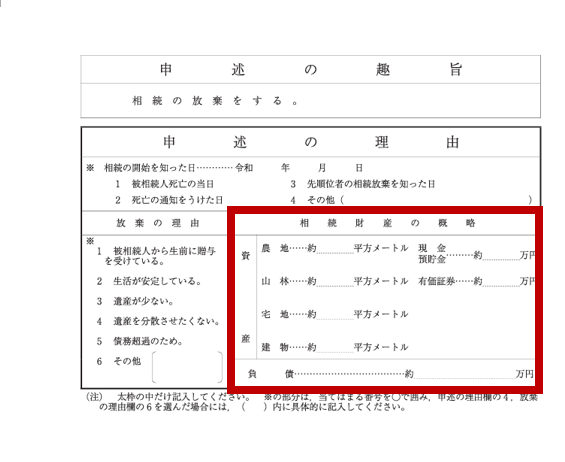

相続放棄申述書には、相続財産の概略欄があります。

相続放棄後に新たに見つかった財産は、相続放棄申述書に記載していないでしょう。

相続放棄をすると、相続財産は一切相続できません。

相続財産の概略欄に記載した財産も記載していない財産も、すべて相続することはできません。

相続放棄は、相続人の地位を失う行為だからです。

相続財産の概略欄の記載によって、相続できるか決まるものではありません。

2相続財産を利用処分すると相続放棄は無効になる

①相続財産を利用処分すると単純承認

相続放棄をすると、相続人の地位を失います。

相続財産を利用処分する権限は、ないはずです。

相続人は、相続財産を利用処分する権限があります。

相続財産を利用処分する行為と相続放棄は、矛盾した関係です。

相続財産を利用処分すると、単純承認になります。

客観的に相続財産の利用処分と判断される行為をすると、相続放棄が無効になります。

相続財産の利用処分にあたることを知らなかったなど、主観的事情は考慮されません。

相続放棄をした後であっても、相続放棄が無効になります。

単純承認をしたら、借金を含めて財産を相続した扱いになります。

②少額だからは理由にならない

わずかな相続財産でも受け取ると、単純承認になります。

少額だからは、理由になりません。

金額が多い少ないは、判断基準ではないからです。

生活費に使ったなどの用途も判断基準では、ありません。

客観的に相続財産を利用処分すると、相続放棄が無効になります。

③債権者は裁判を起こすことができる

相続放棄の申立てがあると、家庭裁判所は審査をします。

家庭裁判所の審査は、提出された書類による形式的審査のみです。

家庭裁判所が独自で、相続財産の利用処分などについて調査することはありません。

詳しい事情が分からないまま、相続放棄を認める決定をしてしまうことがあります。

家庭裁判所が相続放棄を認める決定をしても、単純承認をしたら相続放棄は無効です。

家庭裁判所が相続放棄を認める決定をしても、最終確定ではありません。

提出された書面のみの形式的審査だから、あらためて裁判で相続放棄の有効無効を争うことができます。

債権者は裁判を起こして、借金を払って欲しいと請求することができます。

相続財産の利用処分が見つかったら、裁判で相続放棄が無効になります。

3相続放棄後に財産が見つかっても受け取れない

①相続放棄後に見つかる財産の実態

相続放棄をした後に、財産が見つかることは珍しくありません。

市区町村役場から、受け取れるお金について案内されることがあります。

保険会社から、給付金のお知らせが届くことがあるでしょう。

典型的には、次のような金銭請求権です。

・健康保険料や税金の還付金

・未請求の給付金や返戻金

生命保険の入院給付金や手術一時金

多くの場合、少額の金銭請求権です。

②少額であっても相続財産は受け取れない

被相続人が金銭請求権を行使しないまま死亡した場合、金銭請求権は相続人が相続します。

金銭請求権は、相続財産です。

相続放棄をしたら、相続財産を利用処分することはできません。

相続財産を利用処分すると、単純承認になるからです。

金銭請求権を行使することは、相続財産を処分することです。

金額の多寡ではありません。

たとえ少額であっても、相続財産を処分すると単純承認になります。

少額だから問題ないという例外は、存在しません。

③市区町村役場や保険会社は相続放棄を知らない

相続放棄は、家庭裁判所の手続です。

相続放棄が認められたら、相続放棄の申立てをした人に結果を通知します。

家庭裁判所は、自主的に市区町村役場や保険会社に通知しません。

市区町村役場や保険会社は、相続放棄を知らないまま形式的に案内を出します。

④市区町村役場や保険会社に落ち度はない

市区町村役場や保険会社には、相続放棄をしたか調べる義務はありません。

市区町村役場や保険会社は、事務的一律的に案内します。

市区町村役場による案内は、金銭を受け取る資格がある可能性を示した事務的な通知です。

相続放棄を考慮した判断ではありません。

⑤請求するか自分で判断する責任がある

客観的に相続財産を利用処分したら、単純承認と見なされます。

市区町村役場から案内が来たから、単純承認にならないといったことはありません。

公的給付だから、少額だからといっても、単純承認になります。

単純承認になるか、自分で判断する責任があります。

⑥請求すると公的な証拠が残る

市区町村役場に還付金や給付金を請求すると、請求書や添付書類は公文書として保管されます。

少額であっても、市区町村役場に支給記録が残ります。

わずかな額だから見つからないは、通用しません。

だれにも知られないは、現実的ではありません。

安易に請求すると、問題が表面化する可能性があります。

⑦裁判所からの文書送付嘱託には必ず従う

債権者は裁判を起こして、相続放棄は無効だから借金を払って欲しいと請求することができます。

市区町村役場にある支給記録は、相続放棄が無効になる決定的証拠です。

文書送付嘱託とは、裁判所を通して文書を提出するように依頼することです。

市区町村役場は、裁判所から文書送付嘱託があると必ず従います。

市区町村役場に対して、書類を出さないで欲しいなどと依頼することはできません。

安易に請求すると、相続放棄が無効になります。

4相続財産でない財産は相続放棄後も受け取れる

①相続財産でない代表例

相続放棄後であっても、相続財産ではない金銭は受け取ることができます。

次の金銭は、相続財産ではない金銭の代表例です。

・未支給年金

・生命保険の死亡保険金

・遺族年金

・健康保険の埋葬料・葬祭費

・香典や弔慰金

相続人の固有の財産は、相続とは無関係です。

相続人の固有の財産を受け取っても、相続放棄は無効になりません。

②判断が難しい財産

(1)高額療養費

医療費の自己負担が高額であった場合、高額療養費が支給されます。

高額療養費を受け取る権利は、判断が難しい財産です。

被相続人が被保険者や世帯主である場合、高額療養費を受け取る権利は相続財産です。

被相続人が被保険者や世帯主でない場合、高額療養費を受け取る権利は相続財産ではありません。

金額の多少を問わず、専門家に相談するのがおすすめです。

(2)死亡退職金

死亡によって退職した場合、死亡退職金が支払われることがあります。

死亡退職金を受け取る権利は、判断が難しい財産です。

退職金規程などの決め方によって、相続財産であるとも相続財産でないとも判断されるからです。

(3)交通事故などの損害賠償請求権・慰謝料請求権

被相続人が交通事故などで死亡した場合、損害賠償請求権や慰謝料請求権が発生します。

被相続人が生前に受けた傷害、入通院費、休業補償、死亡の慰謝料は、相続財産です。

遺族自身の精神的苦痛に対する慰謝料請求権は、相続財産ではありません。

③迷うときは専門家に相談

相続放棄後に財産が見つかることは、珍しくありません。

相続放棄をしたのだから、新たに見つかった財産は相続できません。

安易に市区町村役場や保険会社からの案内に従うと、取り返しがつかなくなるおそれがあります。

受け取っていいのか分からない財産は、司法書士などの専門家に相談するのがおすすめです。

④受け取っていいと確認できるまで受け取らない

相続放棄後に相続財産を受け取ると、単純承認になります。

受取っていいと確認できるまで、安易に受け取らない姿勢が重要です。

5相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する申立てです。

相続人らとのお話合いで、プラスの財産を相続しませんと申し入れをすることではありません。

家庭裁判所で認められないと、相続放棄のメリットは受けられません。

実は、相続放棄はその相続でチャンスは実質的には1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできます。

高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます

一挙に、ハードルが上がると言ってよいでしょう。

相続放棄は慎重に判断する必要があるうえ、いろいろな誤解から利用をためらうことがあるでしょう。

利用をためらっていると、期限3か月はあっという間です。

3か月以内に必要書類を揃えて手続をするのは想像以上にハードルが高いものです。

相続放棄を考えている方は、すみやかに司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

相続財産が分からなくても相続放棄ができる

1相続が発生したのに相続財産が分からない理由

理由①財産を把握していたのは被相続人本人だけ

相続が発生したのに、相続財産が分からないことは珍しくありません。

財産の全貌を把握していたのは、被相続人本人だけであることが多いからです。

高齢になった親に財産の話を切り出したところ、不機嫌になるケースはよく聞くところです。

プラスの財産以上に、マイナスの財産は家族に知らされません。

理由②信用情報機関の調査に限界がある

信用情報機関に照会することで、被相続人の借金を調査することができます。

信用情報機関は、次の3つがあります。

・日本信用情報機構(JICC)

・株式会社シー・アイ・シー(CIC)

・全国銀行協会全国銀行個人信用情報センター(KSC)

信用情報機関の調査には、限界があります。

信用情報機関に加入していないと、記録されないからです。

例えば、友人や知人からの借り入れは信用情報機関に照会しても把握できません。

理由③主債務者が返済中は連帯保証人に請求されない

被相続人が第三者の連帯保証人になっていることがあります。

連帯保証人とは、第三者が借金の返済ができなくなったときに肩代わりをする人です。

連帯保証人の肩代わりの義務は、相続人に相続されます。

主債務者がきちんと返済している間、債権者は連帯保証人に何も言ってきません。

連帯保証人が死亡してから長期間経過した後、主債務者が返済を滞らせると相続人に肩代わりを請求します。

連帯保証人になっていることは、特に把握しにくいと言えます。

2相続財産が分からなくても相続放棄ができる

①相続放棄で相続人でなくなる

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄をしたら、はじめから相続人でなくなります。

プラスの財産もマイナスの財産も、相続しません。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、相続人でなくなります。

後から借金が見つかっても、相続放棄の効力が無効になりません。

②相続放棄には3か月の期限がある

相続放棄には、期限があります。

相続があったことを知ってから、3か月です。

3か月の期限が過ぎてしまったら、相続放棄はできません。

相続放棄の期限3か月を熟慮期間と言います。

熟慮期間3か月は、相続を単純承認するか相続放棄するか熟慮する期間です。

③相続財産の内容は審査されない

相続放棄の申立てを受付けると、家庭裁判所は次の点を審査します。

・法定相続人であるか

・相続があったことを知ってから3か月以内か

・本人の意思で相続放棄の申立てをしたか

相続放棄は、相続財産の内容を把握してから手続する制度ではありません。

家庭裁判所は、相続財産調査の内容は審査しません。

相続財産調査の内容に関心はないから、相続財産が分からなくても相続放棄ができます。

④相続財産が分からなくても相続放棄ができる理由

理由(1)相続発生前に調査できないから

相続が発生するまでは、被相続人の財産状況を調べることはできません。

たとえ家族であっても、本人の重要なプライバシーだからです。

相続人になってから、相続財産を調査することができます。

相続財産の全貌が分からないことは、当然に予定されています。

相続財産の全貌が分からないことが当然だから、相続財産が分からなくても相続放棄ができます。

理由(2)熟慮期間3か月がある

熟慮期間とは、相続を単純承認するか相続放棄するか熟慮する期間です。

財産が分からない状態から、熟慮期間中に財産調査をします。

財産が複雑で財産調査に時間がかかる場合、熟慮期間の伸長の申立てをすることができます。

相続財産の全貌が分からないことが当然だから、熟慮期間3か月があると言えます。

理由(3)重要なのは相続しない意思だから

相続放棄とは、相続人になることを拒否する意思表示です。

重要なのは、相続しない意思と言えます。

相続財産の詳細な内容について、知る必要はありません。

相続財産の全貌が分からなくても、相続しない意思表示をすることができます。

理由(4)相続放棄は相続人を保護する制度だから

相続放棄は、相続人を分からない負債から守る制度です。

財産が分からないと相続放棄できないとすると、調査できない相続人や情報がない相続人が救済されません。

相続人は守られなくなることは、制度の趣旨に反します。

相続放棄は相続人を保護する制度だから、相続財産が分からなくても相続放棄ができます。

3単純承認をすると相続放棄が無効になる

①相続財産の利用処分で単純承認と見なされる

相続人は、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

いったん単純承認をすると、相続放棄ができなくなります。

相続財産を利用処分した場合、単純承認をしたと見なされます。

相続財産を利用処分する行為は、単純承認を前提とする行為だからです。

相続財産を利用処分した後で、相続放棄をすることはできません。

詳しい事情が分からないまま、家庭裁判所が相続放棄を認める決定をしてしまうことがあります。

家庭裁判所の決定は、絶対ではありません。

後から裁判などで、相続放棄が無効になります。

②相続放棄検討中に避けるべき具体例

危険(1)不動産の売却や解体

不動産の売却や解体は、相続財産を利用処分する行為です。

不動産の大規模修繕も、利用処分する行為に含まれます。

相続放棄検討中、不動産の売却や解体は避けるべき行為です。

危険(2)預貯金の引出し

預貯金を引出して自分のために使う行為は、相続財産を利用処分する行為です。

後から返しても利用処分した時点で、単純承認と見なされます。

金額の多い少ないではありません。

後から説明すれば許されることは、ありません。

相続放棄検討中、預貯金の引出しは避けるべき行為です。

危険(3)借金の支払猶予を求める

被相続人が借金を抱えて死亡した場合、借金は相続財産です。

債権者は、相続人に借金の返済を求めることができます。

不意に返済を求められると、今は払えないから待って欲しいなどと言ってしまうことがあります。

今は払えないから待って欲しいと交渉することは、相続人であることを認めたと言えます。

借金の支払猶予を求めることは、単純承認と見なされます。

誠実に対応しようと考えた行動であっても、動機は考慮されません。

相続放棄検討中、借金の支払猶予を求めることは避けるべき行為です。

危険(4)賃貸借契約の解除

被相続人が賃貸マンションなどで暮らしていることがあります。

賃貸マンションのお部屋を借りる権利は、相続財産です。

マンションの賃貸借契約を解除する行為は、相続財産を利用処分する行為です。

マンションの賃貸借契約を解除すると、単純承認と見なされます。

迷惑をかけないようと考えた行動であっても、動機は考慮されません。

相続放棄検討中、賃貸借契約の解除は避けるべき行為です。

③相続放棄をしても受け取れる財産

(1)生命保険の死亡保険金

被相続人の死亡をきっかけに、死亡保険金が支払われます。

生命保険の死亡保険金を受取る権利は、受取人の固有の財産です。

相続とは無関係だから、生命保険の死亡保険金を受け取っても単純承認になりません。

相続放棄検討中でも問題なく、受け取ることができます。

(2)香典や弔慰金

葬儀では、弔問客が香典を持ってきます。

香典や弔慰金は、葬儀の主宰者に対する贈与です。

相続とは無関係だから、香典や弔慰金を受け取っても単純承認になりません。

相続放棄検討中でも問題なく、受け取ることができます。

(3)遺族年金の請求

遺族年金は、年金に加入していた人が死亡したときに遺族に対して支給される年金です。

遺族年金を受け取る権利は、受取人の固有の財産です。

相続とは無関係だから、遺族年金を請求しても単純承認になりません。

相続放棄検討中でも問題なく、請求することができます。

(4)健康保険の埋葬料や葬祭費

健康保険の被保険者が死亡すると、埋葬料や葬祭費が支給されます。

埋葬料や葬祭費を受け取る権利は、相続財産ではありません。

相続とは無関係だから、健康保険の埋葬料や葬祭費を受け取っても単純承認になりません。

④単純承認を招く誤解

誤解(1)迷惑をかけないことを優先する

迷惑かけないようにと考えた行動が、単純承認につながります。

家主や管理会社に迷惑ではないかと思うと、賃貸借契約を解除してしまいます。

銀行口座を放置すると迷惑ではないかと思うと、預貯金を解約してしまいます。

債権者を無視すると失礼ではないかと思うと、借金の支払猶予を求めてしまいます。

良かれと思っても、単純承認になります。

誤解(2)後で説明すれば許してもらえる

相続財産を利用処分しても、後から説明すれば許してもらえると誤解しがちです。

一時的に使っても、後から説明して返せばいいと考えるかもしれません。

単純承認は、相続人としての客観的行動で判断されます。

動機や事情は、考慮されません。

後から説明しても、単純承認になります。

誤解(3)相続人として誠実に責任を果たそうとする

相続放棄をするにあたって、最低限の整理や対応をしようとするかもしれません。

本人の認識では、誠実に責任を果たす姿勢でしょう。

相続人として対応することは、単純承認と評価されます。

本人の認識は、考慮されません。

4相続財産が分からなくても相続放棄を判断するポイント

①相続放棄の期限3か月厳守が優先

相続放棄には、3か月の期限があります。

3か月の期限が過ぎてしまったら、相続放棄はできません。

相続財産調査に時間をかけすぎると、相続放棄ができなくなります。

相続財産調査の範囲に、正解はありません。

後から借金が出てくる不安を消せないなら、相続放棄を選択してもいいでしょう。

相続財産が分からなくても、期限内に結論を出す必要があります。

相続放棄の期限3か月厳守が優先です。

②相続財産の全容把握を目標にしない

相続財産が分からないと、相続放棄をすべきか判断に迷うかもしれません。

被相続人の生活状況によっては、相続財産全体を把握できないのは止むを得ないことです。

相続財産が分からないまま、相続放棄を検討することは不自然ではありません。

③借金の可能性は慎重に判断

被相続人が借金を抱えていた場合、慎重に判断する必要があります。

特に連帯保証人になっていることは、表に出にくいものです。

連帯保証債務の可能性がある場合、相続放棄を選択肢として検討するのは合理的です。

④プラスの財産がないから相続放棄

相続財産調査をしても、目立ったプラスの財産が見つからないことがあります。

後から借金が見つかったら、債務超過になるでしょう。

相続放棄をしたら、借金を相続しません。

目立ったプラスの財産が見つからない場合、安全策として相続放棄を検討します。

5後から財産が見つかっても相続放棄は撤回できない

①3か月以内でも相続放棄は撤回できない

相続放棄が認められると、撤回することはできません。

たとえ3か月以内であったとしても、撤回は認められません。

相続放棄の撤回を認めると、相続手続が混乱するからです。

②後から見つかった借金は返済不要

相続放棄が認められた後に、借金が見つかることがあります。

新たに見つかった借金は、返済不要です。

債権者は相続放棄をしたことを知らずに、督促してくるかもしれません。

相続放棄申述受理通知書を見せると、分かってもらえます。

③後から見つかった財産は相続できない

相続放棄が認められた後に、財産が見つかることがあります。

新たに見つかった財産は、相続できません。

相続放棄をしたときに知らなかったとしても、相続できません。

6相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄は、その相続でチャンスは1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできます。

高等裁判所の手続で2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。

一挙に、ハードルが上がると言ってよいでしょう。

相続放棄を検討している方は、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

相続人であることを知らなかったから相続放棄

1相続放棄で相続人でなくなる

①相続放棄は家庭裁判所で手続

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄をすると、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎません。

相続放棄をすると、はじめから相続人でなくなるからです。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。

②相続放棄の期限は3か月

相続放棄には、期限があります。

相続があったことを知ってから、3か月以内です。

被相続人が死亡してから、3か月以内ではありません。

「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。

③3か月経過すると単純承認

家庭裁判所に手続しないまま3か月経過すると、単純承認になります。

3か月以内に手続するルールを知らなくても、3か月経過で単純承認になります。

単純承認になったら、相続放棄は認められません。

④相続放棄をしても通知されない

相続放棄が認められると、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届きます。

家庭裁判所は、相続放棄の申立てをした人にだけ通知します。

家庭裁判所は、自主的に後順位相続人に通知しません。

家庭裁判所は、積極的に債権者に通知しません。

相続放棄をした人に、後順位相続人に通知する義務はありません。

相続放棄をした人に、債権者に通知する義務はありません。

⑤相続の承認または放棄の期間の伸長の申立て

被相続人の財産状況を詳しく知らないと、3か月はあっという間です。

相続を単純承認するか相続放棄をするか判断するために、時間がかかることがあります。

判断するための資料を集めるため、相続放棄の期限を延長してもらうことができます。

相続の承認または放棄の期間の伸長の申立てとは、3か月の期間を延長してもらう手続です。

期間延長の必要性や理由が妥当であるか、家庭裁判所が判断します。

判断ができない具体的理由を根拠づける資料を添付して、説得力を持たせるといいでしょう。

家庭裁判所で期間延長が認められた場合、原則として3か月延長されます。

2相続人であることを知らなかったから相続放棄

①先順位の相続人がいるから知らなかった

(1)子どもが相続人になると直系尊属や兄弟姉妹は相続人にならない

相続人になる人は、法律で決まっています。

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

子どもが相続人になる場合、親などの直系尊属や兄弟姉妹は相続人になりません。

被相続人の死亡を知っても、被相続人の子どもが相続すると信じていることがあります。

被相続人の子どもが相続すると信じていると、相続人であることを知らないでしょう。

(2)子ども全員が相続放棄をする

被相続人の子どもと疎遠になっていると、相続の事情が分からないでしょう。

被相続人の子どもが相続放棄をすることがあります。

相続放棄が認められても、親などの直系尊属や兄弟姉妹に通知されません。

被相続人の子ども全員が相続放棄をすると、子どもがいない場合になります。

被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。

(3)先順位相続人の相続放棄を知ったときから3か月

相続放棄の期限3か月のスタートは、知ってからです。

相続放棄が認められても、後順位相続人に通知する義務はありません。

家庭裁判所から、後順位相続人に通知されません。

先順位の相続人が相続放棄をしたことを知らないのは、やむを得ないことです。

相続放棄の期限3か月は、先順位相続人が相続放棄をしたことを知ったときにスタートします。

②代襲相続人であることを知らなかった

(1)相続人になるはずだった人が先に死亡すると代襲相続

代襲相続とは、相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したときに相続人になるはずだった人の子どもが相続人になることです。

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

子どもが相続人になる場合、子どもの子どもは相続人になりません。

被相続人の死亡を知っても、被相続人の子どもが相続すると信じていることがあります。

被相続人の子どもが相続すると信じていると、代襲相続人であることを知らないでしょう。

被相続人の子どもと疎遠になっていると、相続の事情が分からないでしょう。

被相続人の子どもが先に死亡していた場合、子どもの子どもが相続人になります。

(2)兄弟姉妹が先に死亡したときも代襲相続

被相続人に子どもがなく、かつ、親などの直系尊属が先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。

兄弟姉妹が先に死亡した場合、兄弟姉妹の子どもが代襲相続をします。

子どもだけでなく兄弟姉妹でも、代襲相続が発生します。

(3)代襲相続人であることを知ったときから3か月

代襲相続が発生する場合、被相続人との関係が薄いことが多いでしょう。

代襲相続人になったことを知らないのは、やむを得ないことです。

相続放棄の期限3か月は、代襲相続人であることを知ったときにスタートします。

(4)相続放棄で代襲相続は発生しない

被相続人の子どもが相続放棄をしても、代襲相続は発生しません。

相続放棄をした人の子どもは、相続人になりません。

代襲相続は発生しないから、相続放棄をした人の子どもは相続放棄をする必要がありません。

③上申書を提出して事情説明

相続放棄の期限は、3か月です。

相続発生から3か月以内に相続放棄の申立てをした場合、期限内であることは明らかです。

相続発生から3か月以上経過しても、相続放棄が認められることがあります。

相続放棄の期限3か月のスタートは、知ってからだからです。

相続放棄の申立てをするだけでは、3か月以上経過の申立てと誤解されるでしょう。

いつ相続があったことを知ったのか、積極的に家庭裁判所にアピールする必要があります。

上申書とは、いつ相続があったことを知ったのか説明する書類です。

知らなかった事実は、客観的資料で証明できません。

上申書の役割は感情的に訴えることではなく、知らなかったことを合理的に説明することです。

相続人であることを知らなかった場合、次の点を詳しく記載します。

・被相続人や被相続人の家族と疎遠であったなどの関係性

・被相続人の死亡を知った日

・被相続人の死亡を知ったきっかけ

・他の相続人から連絡がなかった事情

④上申書に証明資料を添付すると説得力がある

相続放棄の期限3か月のスタートは、知ってからです。

知ってからとは、次のことをすべて理解したときです。

・被相続人が死亡したこと

・自分が相続人になったこと

・相続財産を相続すること

相続人であることを知らなかった場合、自分が相続人になったことを知った日が重要です。

自分が相続人になったことは、手紙などで知ることが多いでしょう。

自分が相続人になったことを知るきっかけになった手紙は、重要です。

自分が相続人になったことを知った日を裏付ける客観的証拠になるからです。

上申書に証明資料を添付すると説得力があります。

証明資料がなくても、相続放棄が認められなくなることはありません。

時系列が明確で、一貫性がある説明ができることが重要です。

⑤単に知らなかっただけでは認められない

相続人であることを知らなかった場合、相続放棄が認められる可能性があります。

相続放棄の期限3か月のスタートは、知ってからだからです。

相続人であることを知らなかった場合とは、知らなかったことについて合理的な理由があるときと考えられています。

単なる多忙や単に聞いていなかったから知らなかったのは、合理的な理由ではないでしょう。

合理的な理由がないと、相続放棄は認められません。

客観的に知り得た時点で、相続放棄の期限3か月がスタートするからです。

相続放棄の期限3か月は、相続人の主観的事情に左右されません。

たとえ相続人が多忙で知らなくても、客観的に知り得たときから3か月経過で相続放棄ができなくなります。

⑥相続放棄の有無の照会ができる

家庭裁判所は、自主的に後順位相続人に通知しません。

相続放棄をした人に、後順位相続人に通知する義務はありません。

親などの直系尊属や兄弟姉妹から家庭裁判所に照会すれば、回答してもらえます。

相続放棄の有無の照会とは、相続放棄をしたか家庭裁判所に照会する制度です。

後順位相続人や債権者が照会することができます。

3相続財産を利用処分すると相続放棄が無効になる

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続があったことを知らなかったと言いつつも、単純承認をしてしまうことがあります。

相続財産を利用処分した場合、単純承認と見なされるからです。

単純承認をしたら、相続放棄はできません。

詳しい事情が分からないまま、家庭裁判所が相続放棄を認める決定をしてしまうことがあります。

相続財産を利用処分すると、相続放棄は無効になります。

家庭裁判所が相続放棄を認めても、債権者などは相続放棄の無効を主張して裁判を起こすことができます。

4相続放棄の手続の流れ

手順①相続財産調査

相続を単純承認するか相続放棄をするか判断するため、相続財産調査をします。

どのような財産状況でも相続放棄をする場合、相続財産調査は不要です。

手順1つ目は、相続財産調査です。

手順②必要書類の準備

相続放棄の申立ての必要書類は、次のとおりです。

(1)被相続人の戸籍謄本

(2)被相続人の住民票または戸籍の附票

(3)相続放棄する人の戸籍謄本(3か月以内のもの)

(4)収入印紙800円分

(5)裁判所が手続で使う郵便切手

裁判所が手続で使う郵便切手は、裁判所ごとに金額や枚数が決められています。

手順2つ目は、必要書類の準備です。

手順③相続放棄申述書の作成

相続放棄申述書に、必要事項を記載します。

相続放棄申述書は、相続放棄をする人の押印が必要です。

押印は、認印で差し支えありません。

手順3つは、相続放棄申述書の作成です。

手順④家庭裁判所へ提出

相続放棄申述書の提出先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。

家庭裁判所へ出向いて提出する場合、受付時間に制限があることがあります。

相続放棄申述書は、郵送で提出することができます。

普通郵便でも提出できますが、記録が残る郵便が安心です。

手順4つ目は、家庭裁判所へ提出です。

手順⑤相続放棄照会書に回答

相続放棄の申立てをすると、2週間ほどで家庭裁判所から相続放棄照会書が届きます。

相続放棄照会書とは、家庭裁判所から届く相続放棄についての意思確認です。

相続放棄は影響の大きい手続なので、間違いがないように慎重に確認します。

正直に回答して、返送します。

手順5つ目は、相続放棄照会書に回答です。

手順⑥相続放棄申述受理通知書の受領

回答に問題がなければ、家庭裁判所から審査結果が通知されます。

相続放棄申述受理通知書とは、相続放棄が認められた通知書です。

手順6つ目は、相続放棄申述受理通知書の受領です。

手順⑦他の相続人に通知

相続放棄の審査結果は、申立てをした人だけに通知します。

他の相続人に対して、積極的に通知しません。

相続放棄をしても他の相続人に通知する義務はありませんが、通知してあげると親切でしょう。

手順7つ目は、他の相続人に通知です。

5相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する申立てです。

相続人らとのお話合いで、プラスの財産を相続しませんと申し入れをすることではありません。

家庭裁判所で認められないと、相続放棄のメリットは受けらません。

相続放棄はその相続でチャンスは実質的には1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできます。

高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます

一挙に、ハードルが上がると言ってよいでしょう。

3か月以内に必要書類を揃えて手続をするのは、想像以上にハードルが高いものです。

相続放棄を考えている方は、すみやかに司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

相続放棄したのに裁判

1相続放棄で相続人でなくなる

①相続放棄は家庭裁判所の手続

相続が発生した場合、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄を希望する申立てをします。

申立てをする先の家庭裁判所は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所です。

相続が開始した地とは、被相続人の最後の住所地です。

裁判所のホームページで、管轄する家庭裁判所を調べることができます。

被相続人の最後の住所地が分からない場合、被相続人の除票や戸籍の附票を取得すると判明します。

相続放棄の申立ての期限は、原則として、相続があったことを知ってから3か月以内です。

「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。

相続放棄ができる期間は3か月を知らないまま3か月経過した場合、相続放棄は認められません。

法律の定めを知らなくても、3か月過ぎてしまえば、単純承認になります。

単純承認になったら、相続放棄は認められません。

②相続放棄をした人に借金を請求できない

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなくなります。

相続人でなくなるから、被相続人の財産を相続することはできません。

被相続人の財産には、いろいろな種類のものがあるでしょう。

相続人でなくなった場合、プラスの財産とマイナスの財産の両方を相続しません。

一部の財産だけを相続放棄することはできません。

相続放棄をした場合、すべての財産を相続しません。

被相続人が借金を残して、死亡することがあります。

相続人が相続放棄をした場合、被相続人の借金を相続しません。

債権者は、相続放棄をした人に借金の返済を求めることができません。

2相続放棄したのに裁判

①単純承認で相続放棄が無効になる

相続が発生した場合、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

単純承認は、プラスの財産とマイナスの財産の両方を相続します。

相続放棄は、プラスの財産とマイナスの財産の両方を相続しません。

単純承認をしたら、相続放棄をすることはできません。

相続放棄をした後に、相続放棄を撤回することができません。

同じように単純承認をした後に、単純承認を撤回をすることはできないからです。

撤回とは、相続放棄が受理されたときには何も問題がなかったのに、後から問題が発生したので、なかったことにすることです。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄を希望する申立てをします。

家庭裁判所は相続放棄の申立てを受け付けた後、受け付けた書類を見て審査をします。

家庭裁判所は、独自で調査をしません。

書類に問題がなければ、家庭裁判所は相続放棄を認める決定をします。

事情が分からずに家庭裁判所が相続放棄を認めてしまっても、無効です。

単純承認をしたら、撤回ができないからです。

単純承認をした後、相続放棄が認められても無効になります。

②相続放棄は絶対でない

家庭裁判所は相続放棄の申立てを受け付けた後、詳しい事情を調査しません。

書類に問題がなければ、相続放棄を認める決定をします。

家庭裁判所で相続放棄が認められても、実際は無効であることがあります。

単純承認をしたのに、相続放棄の申立てをすることがあるからです。

被相続人の財産を処分したり利用したりした場合、単純承認と見なされます。

相続放棄を希望しているのに、相続人が被相続人の財産を処分したり利用したりすることがあります。

相続人が自覚せずに、被相続人の財産を処分したり利用したりすることがあるでしょう。

相続人が自覚していなくても被相続人の財産を処分したり利用したりした場合、単純承認と見なされます。

単純承認をした後に家庭裁判所が相続放棄を認める決定をしても、無効の決定です。

家庭裁判所は詳しい調査をせずに提出された書面だけで、相続放棄の決定をします。

家庭裁判所の決定は、絶対ではありません。

③債権者は裁判で相続放棄の無効を主張できる

単純承認をした後に、家庭裁判所が相続放棄を認めてしまうことがあります。

被相続人の財産を処分したり利用したりした場合、相続放棄をすることはできません。

事情が分からないから家庭裁判所が相続放棄を認めてしまっても、無効の決定です。

家庭裁判所の決定に不服があれば、債権者は裁判で争うことができます。

家庭裁判所の決定は、絶対ではないからです。

相続放棄をした場合、プラスの財産とマイナスの財産の両方を相続しません。

債権者は、相続放棄をした人に被相続人の借金を請求することはできません。

相続放棄が無効の場合、プラスの財産とマイナスの財産の両方を相続します。

債権者は、相続放棄の無効を主張して被相続人の借金を払って欲しいと請求することができます。被相続人の借金を払ってもらうため、債権者は裁判を起こすことができます。

④裁判所の呼出を無視すると欠席裁判

被相続人の財産を処分したり利用したりした場合、単純承認と見なされます。

債権者が裁判を起こした場合、裁判所から訴状が届きます。

被相続人の財産を処分したり利用したりしたことがまったくない場合、訴状を無視したくなるかもしれません。

債権者は相続放棄の有効無効を判断してもらうため、裁判を起こしています。

相続放棄は有効だと主張する場合、裁判に対応しなければなりません。

裁判所からの呼び出しに応答しない場合、欠席裁判になります。

欠席裁判になると、裁判所は債権者の主張を全面的に認める判決をします。

債権者の主張が不適切と考える場合、適切に主張立証をする必要があります。

適切に主張立証をして裁判所に相続放棄は有効だと分かってもらうことが重要です。

被相続人の財産を処分したり利用したりしたことがまったくないのに、適切な主張立証をしていなければ裁判所に分かってもらえません。

債権者の主張が認められた場合、相続放棄が無効になるでしょう。

相続放棄が無効になった場合、被相続人の借金を相続することになります。

3債権者に訴えられた後に相続放棄

①相続放棄3か月のスタートは知ってから

相続が発生した場合、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

被相続人と別居していた場合、被相続人の財産状況を詳しく知らないことが多いでしょう。

財産調査をしても主だった財産が見つからない場合、何も手続しないことが通常です。

相続が発生してから長期間経過した後で、債権者から借金の請求を受けることがあります。

債権者は借金の支払いを求めて、裁判所に訴えを起こすことができます。

債権者から訴えを起こされてはじめて、被相続人の借金の存在を知ることになります。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄を希望する申立てをします。

相続放棄ができる期間は、相続があったことを知ってから3か月です。

「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。

債権者から訴えを起こされて借金の存在を知った場合、訴えを起こされたことを知ったときから3か月がスタートします。

②債権者に訴えられた後に相続放棄ができる

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄を希望する申立てをします。

訴えを起こされたことを知ったときから、3か月がスタートします。

相続が発生してから長期間経過した後でも、3か月以内です。

債権者が訴えを起こすまで、借金の存在を知らなかったからです。

被相続人の財産を処分したり利用したりしていない場合、単純承認と見なされません。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、被相続人の借金を相続することはありません。

③名古屋家庭裁判所なら即日審判

家庭裁判所に相続放棄を希望する申立てをした場合、家庭裁判所は提出した書類を審査します。

書類に問題がなければ、相続放棄を認める決定をします。

家庭裁判所の混雑状況によりますが、相続放棄が認められるまでにおおむね1か月程度かかります。

債権者が被相続人の借金の支払いを求めて裁判を起こした場合、適切に対応する必要があります。

期日までに答弁書を提出して、裁判所に事情を説明します。

そのうえで相続放棄の手続を完了させる必要があります。

相続放棄の手続を完了するまで、気が気でないでしょう。

条件を満たせば名古屋家庭裁判所本庁では、相続放棄の即日審判をしてもらうことができます。

相続放棄申述受理通知書が発行されたら、すぐに裁判所に提出します。

4相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する申立てです。

相続人らとの話合いで、プラスの財産を相続しませんと申し入れをすることではありません。

家庭裁判所で認められないと、マイナスの財産を引き継がなくて済むというメリットは受けられません。

家庭裁判所で相続放棄が認められたとしても、絶対的なものではありません。

相続放棄の要件を満たしていない場合、その後の裁判で相続放棄が否定されることもあり得ます。

相続の単純承認にあたる行為は、建物の取壊しや高価な宝石などの形見分けなども含まれます。

相続が発生すると、家族はお葬式の手配から始まって膨大な手続と身辺整理に追われます。

相続するのか、相続を放棄するのか充分に判断することなく、安易に相続財産に手を付けて、相続放棄ができなくなることがあります。

相続に関する手続の多くは、司法書士などの専門家に任せることができます。

手続を任せることで、大切な家族を追悼する余裕もできます。

相続人の調査や相続財産調査など適切に行って、充分に納得して手続を進めましょう。

相続放棄は、3か月以内の制限があります。

3か月の期間内に手続するのは、相続するよりハードルが高いものです。

相続放棄を考えている方は、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

相続放棄してもお墓は放棄できない理由と対処法

1相続放棄してもお墓は放棄できない

①相続放棄で放棄できるのは相続財産だけ

相続が発生したら、相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

相続放棄が認められたら、相続財産は一切引き継ぐことはできません。

相続放棄で放棄できるのは、相続財産だけです。

相続財産以外の財産は、放棄できません。

お墓は相続財産ではない

②お墓を引き継ぎたくないと考えて、相続放棄をしようと考えるかもしれません。

お墓は、相続財産ではありません。

相続放棄をしても、お墓の管理とは無関係です。

相続放棄をしても、お墓を放棄できません。

③祭祀財産は相続財産とは別扱い

お墓は、相続財産ではありません。

祭祀財産とは、宗教や宗派を問わず、祖先や故人を祭るために社会通念上必要とされる物です。

お墓は、祭祀財産です。

次の財産は、祭祀財産にあたります。

・墓地、墓石、納骨堂

・仏壇、神棚、祭壇

・位牌、祖霊牌

・家系図、系譜録、過去帳、戒名・法名・諡号などを記した記録

・供物台・香炉・燭台など、祭祀にのみ使用される器具

次の財産は、祭祀財産にあたりません。

・祭祀費用に充てるための金銭

・投資目的の美術品、宝飾品

・日常生活と共用する家具、建物

祭祀財産は、相続財産とは別扱いです。

④祭祀財産は祭祀主宰者が引き継ぐ

祭祀主宰者とは、一族の先祖祭祀を主として行う人です。

祭祀主宰者が先祖祭祀を行うから、祭祀財産は祭祀主宰者が引き継ぎます。

相続放棄しても、祭祀主宰者になることができます。

相続放棄しても、祭祀主宰者に指名されることがあります。

相続と先祖祭祀を主として行うことは、別だからです。

祭祀財産は、相続財産とは別扱いです。

祭祀財産は、祭祀主宰者が引き継ぎます。

⑤相続放棄しても祭祀主宰者に指名される

祭祀主宰者は、被相続人の指定や慣習によって決められます。

相続人であるかに関係なく、祭祀主宰者が決められます。

祭祀主宰者は、相続人とは別のルールで決められます。

2祭祀主宰者の決め方

①第1順位 遺言書による指定

法律上、最も優先されるのは、遺言による指定です。

・〇〇〇〇を祭祀主宰者に指名する。

・先祖祭祀を主宰するものとして、次のものを指定する。

遺言書に上記のような記載があれば、遺言者の意思が最優先されます。

②第2順位 慣習による指定

遺言書を作成しても、祭祀主宰者の指名をすることはあまりありません。

遺言がない場合、地域の慣習が重視されます。

・同居していた子供が継ぐ

・家を継いだ者が継ぐ

・年長者が継ぐ

祭祀主宰者に関する慣習は、地域ごとに大きな差があります。

都市部では、年長者が継ぐ長男が継ぐといった慣習は薄まりつつあります。

③第3順位 家族の話し合いによる指定

現在では、実務上、家族の話し合いが最も重視されます。

家族の話し合いでは、次の点が考慮されます。

・だれが現実的に管理できるか

・だれが負担を受け入れられるか

・親族の合意が得られるか

・将来の負担をどうするか

法律の定めよりも、実務的な事情が優先されることが多いです。

④家族の話し合いがまとまらなかったら家庭裁判所が指定

家族の話し合いがまとまらなかったら、家庭裁判所が指定します。

被相続人が生前に指定したであろう人を優先して、指定します

家庭裁判所が重視する点は、次のとおりです

・被相続人との身分関係

・被相続人との同居の有無

・お墓などの管理実績

・祭祀財産との場所的つながり

・祭祀主宰者候補者の主宰意思や能力

・利害関係者の生活状況や意見

家庭裁判所は、さまざまな事情を総合考慮して判断します。

被相続人の子どもや親族がいても、事実婚・内縁の配偶者が指名されることがあります。

被相続人と密接な関係があることから、祭祀主宰者にふさわしいと考えられたからです。

長男がいても、次女が指名された事例があります。

被相続人との同居の有無や管理実績から、祭祀主宰者にふさわしいと考えられたからです。

相続人でなくても、祭祀主宰者にふさわしい判断されることは充分考えられます。

相続放棄した人が祭祀主宰者になりたくないと意見を述べても、家庭裁判所は総合的に判断します。

⑤祭祀主宰者は拒否できない

祭祀主宰者に指名されたら、拒否する方法はありません。

法律上、祭祀主宰者の指定を放棄したり辞退したりする手続が定められていないからです。

祭祀主宰者に指定されても、葬儀の実施や墓の管理といった積極的義務はありません。

祭祀を実際に行わなくても、法的ペナルティはありません。

積極的義務はなく行わなくても法的ペナルティはないから、拒否する方法はないと考えられています。

3相続放棄前後に重要な家族の調整

①祭祀主宰者になると負担が重い

親族全員が祭祀主宰者になりたがらないことは、割とよくあります。

先祖祭祀を主宰することには、精神的経済的負担があるからです。

お墓を引き継ぐと、維持管理費が継続的に発生します。

遠方に住んでいると、墓参りや清掃にも大きな負担になります。

②祭祀主宰者の判断に異議を述べない合意を取る

お墓を引き継いだ後は、大きな負担があります。

負担軽減のため、墓じまい、永代供養や改葬を考えることがあります。

祭祀主宰者の判断に親族が異議を述べると、トラブルになるでしょう。

相続放棄をする前に、家族の調整が重要です。

親族全員が祭祀主宰者になりたがらない大きな理由は、親族のトラブルが怖いからです。

祭祀主宰者の判断に異議を述べないと約束すると、トラブル防止に役立ちます。

③異議を述べる親族に対する合理的な交渉

先祖祭祀に対しては、さまざまな意見があります。

墓じまい、永代供養や改葬を許せないという考えの親族がいるかもしれません。

先祖祭祀について意見がある親族は、祭祀主宰者になるのが合理的です。

祭祀主宰者の判断に異議を述べないと合意できないのなら、その人に祭祀主宰者になってもらうと交渉することができます。

④相続放棄前の調整が有利

相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

祭祀主宰者になると、お墓の維持管理費が継続的に発生します。

墓じまい、永代供養や改葬をしようとすると、まとまった費用がかかります。

相続放棄前であれば、相続財産の分け方について相続人全員で話し合いに参加することができます。

祭祀主宰者の経済的負担を考慮して、遺産分割協議をすることができます。

祭祀主宰者の判断に異議を述べない合意を遺産分割協議書に盛り込むことができます。

祭祀主宰者になることを想定して、有利に交渉を進めることができます。

⑤相続放棄後も調整が不可欠

お墓を引き継ぐと、次のような判断が必要です。

・墓じまいをするか

・永代供養にするか

・改葬するか

・費用をだれが負担するか

・今後の管理方針をどうするか

お墓をどのように扱うのか、遺産分割協議とは別に家族の調整が必要になります。

⑥墓地の管理者は祭祀主宰者を重視する

祭祀主宰者は、墓じまい、永代供養や改葬をすることができます。

寺院など墓地の管理者は、祭祀主宰者がだれなのかを非常に気にします。

墓じまい、永代供養や改葬をする場合、祭祀主宰者の意思表示が重要だからです。

⑦墓地の管理者は親族間のトラブルを嫌う

墓地の管理者は、後から親族からあれこれ言われることをとても恐れています。

たとえ祭祀主宰者が墓じまいをしようとしても、親族全員の同意書を求めることがあります。

勝手に墓じまいをされたと、言われたくないからです。

⑧整理しきれないときは専門家に相談

先祖祭祀には、さまざまな考えがあります。

法律上の正解よりも、家族関係や負担感の問題が大きくなりがちです。

家族だけで判断することが難しくなった時点で、司法書士などの専門家に相談するのがおすすめです。

3祭祀主宰者になった時の現実的な選択肢

選択肢①近隣にお墓を改葬

(1)改葬でお墓を移す

改葬とは、遺骨を現在の墓地から別の場所へ移すことです。

お墓を自分の生活圏に移すと、管理がしやすくなります。

(2)改葬の手続方法

・新しい墓地の管理者から受入証明書を取得

・現在の墓地管理者から埋葬証明書を取得

・改葬許可申請をして改葬許可証を発行してもらう

(3)改葬のメリット

・管理がしやすくなる

・お墓参りの負担が減る

・将来の墓じまいも進めやすい

(4)費用

改葬にかかる費用は、地域によって大きく異なります。

総額で数十~数百万円程度かかることが一般的です。

選択肢②墓じまいで墓所を終了

(1)墓じまいで墓石を撤去

墓じまいとは、墓石を解体撤去して更地に戻すことです。

更地に戻して、墓地管理者に使用権を返還します。

改葬の前提として行われることも、単独で行われることもあります。

(2)墓じまいの手続方法

・石材業者に依頼し墓石解体・撤去

・更地確認後、墓地管理者に使用権返還

・墓地管理料等の清算

(3)墓じまいのメリット

・お墓参りの経済的・身体的負担減

・年間管理費や檀家料、お布施が不要になる

・子孫への負担を防ぐ

・無縁墓化を回避できる

(4)費用

墓石の解体撤去に、数十万円程度かかります。

選択肢③永代供養は個別の契約

(1)寺院や霊園が永代供養

永代供養とは、寺院や霊園が遺族に代わって遺骨を永代にわたり管理・供養する埋葬方法です。

寺院や霊園が遺族に代わって供養をしてくれるから、後継者不在でも利用することができます。

(2)永代供養の手続方法

永代供養は、寺院や霊園とする個別の契約です。

資料請求や見学などして、寺院や霊園を決定します。

(3)永代供養のメリット

・お墓掃除や年間管理費(数万円)が不要になります。

・一般墓より、初期費用も安価です。

・子孫がいなくても永代に供養されるから、安心です。

・宗旨宗派不問の施設が多く、家族の負担を考慮した選択肢です。

(4)費用

寺院や霊園によって、費用は大きく異なります。

10万程度から100万円以上かかることがあります。

4相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する申立てです。

相続人らとの話合いで、プラスの財産を相続しませんと申し入れをすることではありません。

家庭裁判所で認められないと、マイナスの財産を引き継がなくて済むというメリットは受けられません。

家庭裁判所で相続放棄が認められたとしても、絶対的なものではありません。

相続放棄の要件を満たしていない場合、その後の裁判で相続放棄が否定されることもあり得ます。

相続の単純承認にあたる行為は、建物の取壊しや高価な宝石などの形見分けなども含まれます。

相続が発生すると、家族はお葬式の手配から始まって膨大な手続と身辺整理に追われます。

相続するのか、相続を放棄するのか充分に判断することなく、安易に相続財産に手を付けて、相続放棄ができなくなることがあります。

相続に関する手続の多くは、司法書士などの専門家に任せることができます。

手続を任せることで、大切な家族を追悼する余裕もできます。

相続人の調査や相続財産調査など適切に行って、充分に納得して手続を進めましょう。

相続放棄は、3か月以内の制限があります。

3か月の期間内に手続するのは、相続するよりハードルが高いものです。

相続放棄を考えている方は、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

相続放棄は財産調査不要

1相続放棄は家庭裁判所で手続

①相続放棄で相続人でなくなる

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄をしたら、はじめから相続人でなくなります。

プラスの財産もマイナスの財産も、相続しません。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、相続人でなくなります。

後から借金が見つかっても、相続放棄の効力が無効になりません。

②相続放棄には3か月の期限がある

相続放棄には、期限があります。

相続があったことを知ってから、3か月です。

3か月の期限が過ぎてしまったら、相続放棄はできません。

相続放棄の期限3か月を熟慮期間と言います。

熟慮期間3か月は、相続を単純承認するか相続放棄するか熟慮する期間です。

③家庭裁判所の審査ポイント

相続放棄の申立てを受付けたら、家庭裁判所で審査をします。

家庭裁判所の審査ポイントは、次のとおりです。

ポイント(1)相続人であるか

ポイント(2)相続放棄の期限3か月以内か

ポイント(3)相続人本人の真意であるか

家庭裁判所は、相続財産について審査しません。

相続財産があるか、どのような財産があるか、審査対象ではありません。

相続財産を知っているか知らないか、関心はありません。

相続財産について調査をしなくても、相続放棄をすることができます。

2相続放棄では財産調査不要

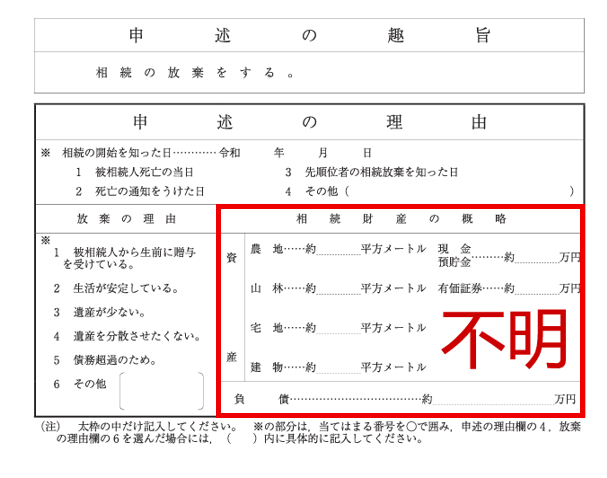

①相続財産の概略は「不明」でいい

相続放棄申述書を見ると、2ページ目に相続財産の概略欄があります。

相続財産の概要欄は、必須の記載事項ではありません。

分かる範囲で記載すれば、問題にはなりません。

相続財産について調査していないのであれば、相続財産について分からないのが通常です。

分からなければ「不明」と、書くことができます。

相続財産の概要欄があることは、財産調査が必須であることを意味しません。

相続財産の概要欄に記載するためだけのために、財産調査をする必要はありません。

家庭裁判所は、相続財産の内容を審査しないからです。

「分からない」と書いたことで、書類不備になることはありません。

被相続人にめぼしいプラスの財産がなく、圧倒的にマイナスの財産が多いのであれば、財産調査をするまでもないでしょう。

資産欄にほとんどない、負債欄に莫大にあるなどの記載で充分です。

家庭裁判所から書き直しをするように、言われることはありません。

「分からない」と書いたことで、相続放棄が認められなくなることはありません。

②相続放棄照会書の回答書の書き方

相続放棄の申立てを受付けると、家庭裁判所から相続放棄照会書が届きます。

相続放棄照会書とは、相続放棄の意思確認の書類です。

相続放棄は影響が大きい手続なので、家庭裁判所は慎重に審査します。

相続放棄照会書の内容は、家庭裁判所ごとに異なります。

家庭裁判所によっては、相続財産の概略欄が不明であることについて質問があるかもしれません。

質問には、正直に答えればいいでしょう。

財産状況がどのようであっても相続放棄を希望するから、調べていないでも差し支えありません。

③財産調査をしていないと疑われても困ることはない

(1)家庭裁判所から疑われても困らない

相続放棄をする際に、財産調査は義務付けられていません。

家庭裁判所は、財産調査を求めていません。

たとえ財産調査をしていないのではと疑われても、不利な扱いを受けることはありません。

そもそも家庭裁判所は、財産調査の内容に関心はないからです。

相続放棄の審査において、財産調査の内容は審査対象になっていません。

相続放棄で財産調査をしなくても、家庭裁判所から落ち度があると言われることはありません。

家庭裁判所から財産調査をしていないのでは疑われても、困ることはありません。

(2)債権者から疑われても困らない

相続放棄が認められたら、莫大な借金があっても返済義務はありません。

借金の存在や金額を知らなくても、返済する必要がなくなります。

たとえ財産調査をしていないのではと疑われても、借金の返済を求められることはありません。

相続放棄で財産調査をしなくても、債権者から責任を問われることはありません。

債権者から財産調査をしていないのでは疑われても、困ることはありません。

(3)他の相続人から疑われても困らない

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

子どもが相続放棄をすると、はじめから相続人でなくなります。

子ども全員が相続放棄をすると、次順位の人が相続人になります。

たとえ財産調査をしていないのではと疑われても、次順位の人が相続人になります。

相続人になる人は、法律で決められているからです。

相続放棄をすることは、相続人の権利です。

財産調査をせずに相続放棄をしても、迷惑をかけたと言われる筋合いはありません。

財産調査をしなくても、何か隠していると責められるいわれはありません。

他の相続人から財産調査をしていないのでは疑われても、困ることはありません。

④後から借金が見つかっても返済義務はない

相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

相続放棄をしたら、マイナスの財産も相続しません。

相続放棄の申立てをした後に、借金が見つかることがあります。

新たにいくら借金が見つかっても、相続しません。

相続財産の概略欄に記載していない借金であっても、返済義務はありません。

相続放棄の効果は、相続放棄申述書の記載内容に左右されないからです。

相続放棄が認められた後に、債権者が借金の返済を求めてくることがあります。

相続放棄を認めても、家庭裁判所は積極的に債権者に通知する仕組みがないからです。

債権者は、相続放棄を知らないだけでしょう。

相続放棄申述受理通知書を債権者に見せると、分かってくれます。

⑤後から財産が見つかっても相続放棄の効力はなくならない

相続放棄をしたら、プラスの財産も相続しません。

新たにどのような財産が見つかっても、相続しません。

相続放棄は、相続人という立場を放棄する制度です。

相続放棄の申立てをしたときに知らなかった財産だから、相続できるといったことはありません。

相続放棄の効果は、相続放棄申述書の記載内容に左右されないからです。

たとえ財産調査をしていなくても、プラスの財産を受け取ることはできません。

新たな財産が見つかっても、相続放棄の効力はなくならないからです。

⑥関わりたくないから相続放棄

家庭裁判所は、相続放棄の審査で理由を重視しません。

相続手続に関わりたくないから、相続放棄をすることができます。

相続手続に関わりたくない場合、どのような財産状況であっても相続放棄をするでしょう。

財産調査をする意味がありません。

相続放棄をする場合、相続放棄の意志が重要です。

相続手続に関わりたくないから相続放棄をする場合、財産調査は不要です。

⑦債務超過回避のため相続放棄

相続人や他の相続人と疎遠な場合、相続人の経済状況がよく分からないでしょう。

被相続人に目立った財産がない場合、後から借金が見つかると債務超過になります。

個人間の貸し借りは、財産調査で判明しないことも少なくありません。

被相続人が連帯保証人になっていることは、特に判明しにくいものです。

相続放棄は、相続財産の全容を把握したうえで行う制度ではありません。

債務超過の危険を避けるため、予防的に相続放棄をするのは有効です。

⑧生活が安定しているから相続放棄

相続放棄の理由で最も多いのは、債務超過です。

中には、裕福で生活が安定しているから相続放棄を希望する人がいます。

裕福で生活が安定している場合、相続人の財産状況に関心はないでしょう。

財産調査をする意味がありません。

裕福で生活が安定しているから相続放棄をする場合、財産調査は不要です。

⑨相続放棄は撤回できない

撤回とは、相続放棄が受理されたときには何も問題がなかったのに、後から問題が発生したので、なかったことにすることです。

例えば、「相続財産は借金ばかりだと思っていたから相続放棄をしたのに、プラスの財産は見つかったから相続放棄はなかったことにしたい」は撤回です。

財産調査をしていなくても、相続放棄の撤回は認められません。

相続放棄の期限3か月以内であっても、撤回はできません。

3注意すべきは財産調査より単純承認

①財産を利用処分すると単純承認と見なされる

相続人は、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

いったん単純承認をすると、相続放棄ができなくなります。

相続財産を利用処分した場合、単純承認をしたと見なされます。

相続財産を利用処分する行為は、単純承認を前提とする行為だからです。

相続財産を利用処分した後で、相続放棄をすることはできません。

詳しい事情が分からないまま、家庭裁判所が相続放棄を認める決定をしてしまうことがあります。

家庭裁判所の決定は、絶対ではありません。

後から裁判などで、相続放棄が無効になります。

②相続放棄検討中に避けるべき具体例

危険(1)不動産の売却や解体

不動産の売却や解体は、相続財産を利用処分する行為です。

不動産の大規模修繕も、利用処分する行為に含まれます。

危険(2)預貯金の引出し

預貯金を引出して自分のために使う行為は、相続財産を利用処分する行為です。

後から返しても利用処分した時点で、単純承認と見なされます。

金額の多い少ないではありません。

危険(3)借金の支払猶予を求める

被相続人が借金を抱えて死亡した場合、借金は相続財産です。

債権者は、相続人に借金の返済を求めることができます。

不意に返済を求められると、今は払えないから待って欲しいなどと言ってしまうことがあります。

今は払えないから待って欲しいと交渉することは、相続人であることを認めたと言えます。

誠実に対応しようと考えた行動であっても、動機は考慮されません。

危険(4)賃貸借契約の解除

被相続人が賃貸マンションなどで暮らしていることがあります。

賃貸マンションのお部屋を借りる権利は、相続財産です。

マンションの賃貸借契約を解除する行為は、相続財産を利用処分する行為です。

マンションの賃貸借契約を解除すると、単純承認と見なされます。

迷惑をかけないようと考えた行動であっても、動機は考慮されません。

4相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する申立てです。

相続人らとの話合いで、プラスの財産を相続しませんと申し入れをすることではありません。

家庭裁判所で認められないとマイナスの財産を引き継がなくて済むというメリットは受けられないのです。

相続放棄は、その相続でチャンスは実質的には1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできます。

高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。

一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。

司法書士であれば、家庭裁判所に認めてもらえるポイントを承知しています。

認めてもらえやすい書類を作成することができます。

3か月の期間内に手続するのは、想像するよりハードルが高いものです。

相続放棄を考えている方は、すみやかに司法書士などの専門家に相談しましょう。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

相続放棄後の預貯金引出は取引履歴で発覚する

1相続放棄が後から無効になる

①相続放棄は家庭裁判所で手続

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。

相続放棄は、家庭裁判所の手続です。

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

②相続財産の利用処分は単純承認

相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産です。

相続財産をどのように引き継ぐか、相続人が決定します。

相続放棄をした人に、相続財産を処分する権限はないはずです。

相続財産を利用処分したら、単純承認と見なされます。

相続財産を利用処分することは、単純承認したことを前提とする行為だからです。

次の行為をすると、単純承認になります。

・預貯金を引出して自分のために使う

・現金を自分のために使う

③単純承認をした後に相続放棄はできない

単純承認をした後で、相続放棄はできません。

単純承認は、撤回することができないからです。

相続財産を利用処分したら、単純承認です。

単純承認をしたのに、相続放棄をしても無効です。

④相続放棄に絶対の効力はない

家庭裁判所に相続放棄の申立てをすると、相続放棄が認められてしまうことがあります。

相続放棄の審査では、家庭裁判所が詳しい調査をしないからです。

家庭裁判所で相続放棄が認められても、絶対の効力はありません。

債権者などが相続放棄の無効を主張して、裁判を提起することができます。

相続放棄の有効無効は、裁判で最終的に判断されます。

相続財産を利用処分したら、裁判において相続放棄が無効になります。

単純承認をしたら、相続放棄は無効だからです。

2相続放棄後の預貯金引出は取引履歴で発覚する

①取引履歴は銀行の基幹システムに記録される

口座から預貯金を引出すと、通帳に記録されます。

通帳は、単なる表示に過ぎません。

通帳に記帳せず、キャッシュカードだけで引出しをすることができます。

通帳を使わずに、アプリで入出金をすることもできます。

通帳を処分してもアプリを削除しても、預貯金引出は発覚します。

預貯金の引出しは、取引履歴として銀行の基幹システムに記録されるからです。

取引履歴を確認すると、引出しの事実は一目瞭然です。

取引履歴は銀行の基幹システムに記録されるから、預貯金引出は必ず発覚します。

基幹システムには、次の項目が記録されます。

・預貯金を引出した口座

・預貯金を引出した日時

・預貯金を引出した金額

・利用したATM

・利用したキャッシュカード

ICカード利用もATM操作の内容も、すべて詳細に記録されます。

預貯金口座の取引履歴は、銀行の基幹システムに記録されます。

②相続人は取引履歴を取得できる

口座の持ち主が死亡したら、口座の預貯金は相続財産です。

相続財産を調査するため、相続人は口座の残高だけでなく取引履歴を取得することができます。

相続人による相続財産調査は、取引履歴を取得するための正当理由と考えられます。

正当理由があるから、銀行は取引履歴の照会に応じます。

相続人は、容易に取引履歴を取得することができます。

③相続財産清算人は取引履歴を取得できる

相続放棄が認められたら、はじめから相続人ではなくなります。

相続人全員が相続放棄をすることがあります。

相続財産清算人とは、相続財産を清算し国庫に帰属させる人です。

相続財産清算人は相続財産の状況を適切に把握するため、預貯金の取引履歴を取得することができます。

相続財産清算人による相続財産調査は、取引履歴を取得するための正当理由と考えられます。

正当理由があるから、銀行は取引履歴の照会に応じます。

相続放棄をした人が反対しても、相続財産清算人の権限で取引履歴を取得することができます。

④裁判所から文書送付嘱託

家庭裁判所で相続放棄が認められても、債権者は裁判を提起することができます。

債権者が銀行に対して取引履歴を照会しても、取得できないことがほとんどでしょう。

重要な情報であることを考慮して、慎重に対応するからです。

債権者は裁判所に対して、文書送付嘱託をするように申し立てることができます。

文書送付嘱託とは、裁判所が他の機関に対して必要な書類の送付を依頼する手続です。

裁判所から銀行に対して、取引履歴を送付するように依頼することができます。

裁判所の依頼があるから、銀行は取引履歴の照会に応じます。

相続放棄をした人が反対しても、裁判所の権限で取引履歴を取得することができます。

当事者が自力で取得できない書類であっても、裁判所に提出することができます。

3預貯金引出の誤解と危険性

誤解①通帳を見せなければ分からない

預貯金の引出しは、銀行の基幹システムに記録されています。

通帳を見せなくても、預貯金の引出しの事実は判明します。

通帳に記帳しなくても、預貯金の引出しの事実は判明します。

通帳を処分しても、預貯金の引出しの事実は判明します。

通帳を見せなければ分からないは、誤解です。

裁判になると、文書送付嘱託で引出しの事実は発覚します。

誤解②葬儀費用名目なら預貯金を使える

葬儀は、人生最後の儀式として重要です。

葬儀費用は、ある程度まとまった金額になります。

確かに、社会通念上相当と認められる葬儀費用は単純承認にならないという裁判例があります。

社会通念上相当と認められる葬儀費用の基準は、あいまいです。

一律〇万円までは問題ないなどと、明確な基準ではありません。

社会通念上相当と認められる葬儀費用と考えても、必ず不相応であると主張されるでしょう。

不相応な葬儀費用であると認められたら、単純承認になります。

あえて、危ない橋を渡る必要はありません。

葬儀費用は、葬儀の主宰者が負担します。

葬儀の主宰者が固有の財産から支出すれば、単純承認になるリスクはありません。

葬儀費用名目なら預貯金を使えるは、誤解です。

葬儀費用名目の支出で、トラブルになります。

誤解③預貯金の仮払い制度利用なら生活費を引出せる

口座の持ち主が死亡したら、預貯金の口座は凍結されます。

口座の凍結とは、口座取引を停止することです。

口座が凍結されると、預貯金の引出しができなくなります。

口座の預貯金で生活していた相続人は、生活に困るでしょう。

遺産分割協議が成立するまで、口座凍結解除ができないからです。

預貯金の仮払い制度利用とは、遺産分割協議が成立する前に引出しができる制度です。

相続人であることを証明して金融機関に対して、請求します。

預貯金の仮払い制度を利用しても、相続財産の処分をしたことに変わりはありません。

生活費に利用しても、相続財産の処分をしたことに変わりはありません。

預貯金の仮払い制度利用なら生活費を引出せるは、誤解です。

相続財産を利用処分すると、単純承認と見なされます。

預貯金の仮払い制度利用と相続放棄は、両立できません。

誤解④家庭裁判所で相続放棄が認められれば大丈夫

家庭裁判所で相続放棄が認められても、絶対の効力はありません。

家庭裁判所は、提出した書類のみで審査するからです。

詳しい事情が分からないまま、相続放棄を認めることがあります。

家庭裁判所で相続放棄が認められれば大丈夫は、誤解です。

家庭裁判所で相続放棄が認められた後に、裁判で相続放棄が無効になります。

誤解⑤相続放棄をした後なら相続財産を自由に使える

相続放棄をしたら、相続財産に対して権限を失います。

相続放棄をした後に、相続財産を処分することはできません。

相続放棄をした後であっても、相続財産を利用処分したら単純承認と見なされます。

相続放棄を悪用して、相続財産を利用処分することを許さないためです。

相続放棄後に不正な財産処分をすると、相続人でないはずなのに相続人になります。

相続放棄をした後なら相続財産を自由に使えるは、誤解です。

相続放棄が認められたのに、相続人として借金を負うことになります。

誤解⑥預貯金を引出しても返還すればいい

預貯金を引出すだけなら、単純承認にならない可能性があります。

預貯金を引出したなら自分のために使う意思と考えるのが自然でしょう。

預貯金を引出しただけで保管していたことは、立証が非常に困難です。

預貯金を引出して自分のために使ったら、単純承認と見なされます。

使った後に返還しても、単純承認と見なされます。

預貯金を引出しても返還すればいいは、誤解です。

預貯金を引出すと、単純承認のリスクが非常に高くなります。

5相続放棄を確実に成功させるためのアクション

①口座凍結は相続放棄を確実にする安全装置

口座凍結がされると、預貯金を引出すことができなくなります。

相続放棄をする人にとって、口座凍結は安全装置と言えます。

誤って引出すリスクを無くすことができるからです。

すぐに金融機関に連絡して、口座を凍結してもらうことがおすすめです。

口座凍結を依頼することは、単純承認になりません。

②預貯金に一切触れないのが唯一の安全策

相続財産を利用処分する行為をすると、金額に関わらず単純承認と見なされます。

誤って引出してしまったのなら、手を付けずすみやかに相続人に引き継ぎます。

詳しい事情が分からないまま相続放棄が認められても、裁判などで無効になります。

相続放棄を確実に成功させるためには、預貯金に一切触れないことが一番の安全策です。

③相続放棄を検討しているときの行動指針

(1)絶対避けるべき行為

・預貯金の引出し

・キャッシュカードの利用

・相続財産と自分の財産を混在させる

(2)問題がない行為

・埋葬料や葬祭費の請求

・未支給年金の請求

・生命保険の死亡保険金の受取り

・口座凍結の依頼

・葬儀の主宰者になること

6相続放棄を司法書士に依頼するメリット

実は、相続放棄はその相続でチャンスは1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることができます。

即時抗告は高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。

一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。

相続放棄は、撤回ができません。

相続放棄をする前に、慎重に判断する必要があります。

せっかく相続放棄が認められても、相続財産を処分したら無効になりかねません。

このような行為をしてしまわないように、あらかじめ知識を付けておく必要があります。

相続放棄を自分で手続したい人の中には、相続放棄が無効になることまで考えていない場合が多いです。

司法書士は、相続放棄が無効にならないようにサポートしています。

せっかく手続しても、相続放棄が無効になったら意味がありません。

相続放棄を考えている方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

相続放棄をするなら預貯金を使わないのが安全

1相続放棄をするなら預貯金を使わないのが安全

①単純承認すると相続放棄が無効になる

相続が発生したら、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

家庭裁判所で相続放棄が認められる前後で、単純承認をしていることがあります。

単純承認をしたのに家庭裁判所で相続放棄をしても、無効です。

詳しい事情が分からないまま、家庭裁判所が相続放棄を認めても無効になります。

債権者は相続放棄の有効無効を争って、裁判を提起することができるからです。

家庭裁判所が相続放棄を認めても、後から裁判で相続放棄が無効になります。

②単純承認になる典型例

相続人が一定の行為をすると、単純承認と見なされます。

単純承認になる典型例は、次の行為です。

・相続財産を処分した

・相続財産を隠した

・相続財産を利用した

相続財産を利用処分する行為は、単純承認を前提とした行為です。

単純承認をすると、相続放棄が認められても相続放棄が無効になります。

預貯金を引出す行為は、最も典型的な相続財産の処分行為です。

③単純承認は意図ではなく事実で判断される

単純承認は、処分行為があったかで判断されます。

行為者の主観は、考慮されません。

やむを得ず相続財産を処分したと言っても、単純承認になります。

本人のために相続財産を処分したと言っても、単純承認になります。

単純承認になるとは知らなかったと言っても、単純承認になります。

単純承認は、意図ではなく事実で判断されるからです。

日常的な支払をしただけと言っても、単純承認になります。

金額の多寡で判断されるのではなく、事実で判断されるからです。

期限が到来した債務の弁済であれば単純承認にならないと考える意見がないわけではありません。

一部の学者の少数意見に過ぎず、一般的に認められた解釈とは言えません。

期限が到来した債務の弁済は、単純承認になるリスクが非常に高い行為です。

④預貯金の引出しで相続放棄が無効になる

相続放棄をする人は、預貯金に一切手を出さないのが安全です。

預貯金を引出しただけなら、単純承認にならない可能性があります。

引出して現金を保管していただけなら、相続財産の処分とは言えないからです。

預貯金を引出して自分のために使ったら、確実に単純承認になります。

預貯金を引出すと、客観的には相続財産の処分に見えるでしょう。

引出して保管していただけであることは、客観的に証明するのが困難です。

わざわざ引出して現金を保管すること自体が不自然です。

預貯金の引出しで、相続放棄が無効になると考えるのが安全です。

⑤相続放棄後も預貯金は使えない

相続放棄が認められたら、相続財産を処分する権限はないはずです。

相続財産である預貯金を引出すことはできません。

相続財産である預貯金を引出す行為は、単純承認を前提とした行為と考えられます。

相続放棄が認められた後であっても、預貯金は使えません。

⑥相続人が預貯金の口座凍結解除

相続放棄をする人は、相続財産に一切手を付けないことが大切です。

被相続人の預貯金は、相続人におまかせします。

預貯金の口座凍結解除は、相続人が手続します。

預貯金の口座凍結解除は、単純承認になるからです。

⑦仮払い制度を利用すると単純承認

口座凍結されると、口座取引が停止されます。

凍結した口座から、預貯金を引出すことはできません。

仮払い制度とは、遺産分割前でも一定額の預貯金を引出すことができる制度です。

生活費や葬儀費用に充てるため、仮払い制度が利用できます。

仮払い制度が利用すると、預貯金を引出すことができます。

預貯金を引出すと、単純承認と見なされます。

仮払い制度には、上限額があります。

仮払い制度の上限額までの引き出しであっても、単純承認になります。

仮払い制度の利用は、相続放棄と両立できません。

2葬儀費用は主宰者や遺族の負担が安全

①社会通念上相応の葬儀費用の基準はあいまい

葬儀は、人生最後の儀式として重要なものです。

葬儀費用は、ある程度まとまった金額になるでしょう。

社会通念上相応の葬儀費用は、被相続人の預貯金から支出しても単純承認にならないと考えられています。

単純承認にならないのは、社会通念上相応の葬儀費用のみです。

○万円以内なら単純承認にならないという明確な基準があるわけではありません。

相続放棄をした人が社会通念上相応と考えて相続財産から支出した場合であっても、他の人は不相応に高額な支払いと考えるかもしれません。

明確な基準がないからこそ、不相応に高額な葬儀費用であると主張することができます。

明確な基準がないからこそ、債権者は相続放棄が無効であると争と言えます。

②預貯金を使うより固有の財産から支出

葬儀費用の支払いは、相続とは関係ありません。

地域の慣習によりますが、葬儀の主宰者が葬儀費用を負担することが多いものです。

葬儀の主宰者になることは、相続放棄とは無関係です。

相続放棄をしても葬儀の主宰者になって、葬儀費用を負担することは問題がありません。

葬儀の主宰者として固有の財産から葬儀費用を負担した場合、単純承認になることはありません。

債権者などから疑いの目を向けられた場合に備えて、領収書は保管しておきましょう。

領収書の宛名は、相続放棄をした人にしてもらいます。

葬儀費用は、葬儀の主宰者や遺族の負担が安全です。

③健康保険の埋葬料・葬祭費は受け取れる

埋葬料・葬祭費とは、葬儀を出した人に対して支給される健康保険の給付金です。

埋葬料・葬祭費を受け取る権利は、相続財産ではありません。

被相続人の死亡をきっかけにして、お葬式を出した人に対して支給されます。

埋葬料・葬祭費を受け取る権利は、遺族の固有の財産です。

給付金は、請求者の口座に振り込まれます。

埋葬料・葬祭費を受け取っても、単純承認になりません。

埋葬料・葬祭費を受け取る権利は、遺族の固有の権利だから、相続放棄とは無関係です。

3未支給年金は口座凍結後に請求が安全

①未支給年金は相続財産ではない

年金は、後払いで支給されます。

例えば、4月分と5月分の年金は、6月に支給されます。

年金を受け取っている人が4月に死亡した場合、4月分の年金まで支給されます。

4月分の年金は、6月に振込みがされます。

多くの場合、6月の年金支払い日には、口座が凍結されているでしょう。

6月に支給される年金の振込みを受けることができません。

年金を受け取っている人が死亡した場合、口座が凍結されていれば年金を受け取ることができなくなります。

年金は後払いだから、必ず、まだ受け取っていない年金が発生します。

未支給年金とは、口座が凍結などで受け取っていない年金です。

未支給年金を受け取る権利は、相続財産ではありません。

未支給年金は、法律で一定の遺族に認められた権利です。

未支給年金を請求しても、単純承認になりません。

②口座が凍結していないと被相続人の口座に入金される

口座の持ち主が死亡すると、預貯金口座は凍結されます。

口座の持ち主が死亡したことを金融機関が知ったタイミングで、口座は凍結します。

口座の持ち主が死亡しても、金融機関は死亡した事実を知ることができません。

病院や市区町村役場から自動で連絡される仕組みがないからです。

口座の持ち主が死亡したのに口座が凍結していないと、いつもどおり年金が振り込まれます。

③被相続人の口座から引き出すと単純承認

被相続人の口座に入金されたら、預貯金は相続財産の一部です。

未支給年金が遺族の固有の財産であっても、回収が困難になります。

被相続人の口座から引き出すと、単純承認になるからです。

4生命保険は受取人が受け取れる

①死亡保険金は受取人の固有の財産

被相続人に生命保険がかけてある場合、死亡保険金が支払われます。

生命保険の死亡保険金は、受取人の固有の財産です。

生命保険の契約者が被相続人であったとしても、死亡保険金は相続財産ではありません。

生命保険の死亡保険金を受け取っても、単純承認になることはありません。

②被相続人が受取人の給付金は相続財産

生命保険には、入院給付金や手術一時金などの給付金がある契約があります。

被相続人が受取人になっている給付金は、相続財産です。

被相続人が受取人になっている給付金を請求すると、単純承認になります。

5相続放棄を確実に成功させるためのアクション

①預貯金に一切触れないのが唯一の安全策

相続財産を利用処分する行為をすると、単純承認と見なされます。

詳しい事情が分からないまま相続放棄が認められても、裁判などで無効になります。

相続放棄を確実に成功させるためには、預貯金に一切触れないことが一番の安全策です。

②後から返還しても単純承認

預貯金を引出す行為は、単純承認と見なされるリスクが非常に高い行為です。

後から返還すれば問題がないという考えは、誤解です。

後から返還しても、財産処分した事実は消えないからです。

預貯金を引出した時点で、財産処分と判断されるリスクがあります。

③口座凍結は相続放棄を確実にする安全装置

口座凍結がされると、預貯金を引出すことができなくなります。

相続放棄をする人にとって、口座凍結は安全装置と言えます。

誤って引出すリスクを無くすことができるからです。

すぐに金融機関に連絡して、口座を凍結してもらうことがおすすめです。

口座凍結を依頼することは、単純承認になりません。

④引き出した事実は取引履歴で判明する

預貯金を引出す行為は、単純承認になるリスクが非常に高い行為です。

相続人は、金融機関に取引履歴を照会することができます。

預貯金を引出した事実は、取引履歴を確認すると簡単に判明します。

相続人全員が相続放棄をした場合、債権者は相続財産清算人選任の申立てをすることができます。

相続財産清算人は、相続財産を清算するため口座履歴を念入りに確認します。

相続放棄の有効無効を争って裁判になれば、裁判所から文書送付嘱託をすることができます。

預貯金を引出す行為は、隠し通せるものではありません。

⑤相続放棄を検討しているときの行動指針

(1)絶対避けるべき行為

・預貯金の引出し

・キャッシュカードの利用

・相続財産と自分の財産を混在させる

(2)問題がない行為

・埋葬料や葬祭費の請求

・未支給年金の請求

・生命保険の死亡保険金の受取り

・口座凍結の依頼

・葬儀の主宰者になること

6相続放棄を司法書士に依頼するメリット

実は、相続放棄はその相続でチャンスは1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることができます。

即時抗告は高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。

一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。

相続放棄は、撤回ができません。

相続放棄をする前に、慎重に判断する必要があります。

せっかく相続放棄が認められても、相続財産を処分したら無効になりかねません。

このような行為をしてしまわないように、あらかじめ知識を付けておく必要があります。

相続放棄を自分で手続したい人の中には、相続放棄が無効になることまで考えていない場合が多いです。

司法書士は、相続放棄が無効にならないようにサポートしています。

せっかく手続しても、相続放棄が無効になったら意味がありません。

相続放棄を考えている方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

死亡した人の借金を払わない方法

1死亡した人の借金を払わない方法

①借金は相続財産

相続が発生したら、被相続人の権利義務は相続人が相続します。

相続とは、被相続人の権利義務を一切承継することです。

被相続人のプラスの財産だけでなくマイナスの財産も、相続の対象です。

被相続人が借金を抱えて死亡した場合、借金は相続人が相続します。

借金も、相続財産のひとつだからです。

②相続放棄をすると一切財産を引き継がない

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄とは、被相続人の財産を一切引き継がない手続です。

相続放棄をすると、はじめから相続人でなくなります。

相続放棄が認められると、借金を一切引き継ぎません。

相続放棄が認められると、プラスの財産を一切引き継ぎません。

③遺産分割協議は内部的合意

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。

被相続人が抱えていた借金は、相続財産です。

借金をだれが相続するのか、遺産分割協議で決めることができます。

遺産分割協議で借金を相続する人を決めても、相続人の内部的合意です。

債権者には関係ない、相続人間の合意に過ぎません。

債権者は相続人全員に対して法定相続分で、借金の返済を求めることができます。

遺産分割協議で相続する人を決めたから、借金の返済をしたくないと文句を言うことはできません。

遺産分割協議は、相続人の内部的合意だからです。

全債権者の承諾を得て債務引受契約を締結した場合、借金を逃れることができます。

④限定承認のハードルは非常に高い

(1)相続人全員が共同で申立てが必要

限定承認とは、相続財産の範囲内でのみ債務を清算する制度です。

限定承認は、魅力的に見えるかもしれません。

限定承認は、相続人全員が共同で家庭裁判所に申立てをする必要があります。

相続人全員の協力ができない場合、限定承認は事実上できないでしょう。

疎遠な相続人がいる場合、相続人全員の協力は困難です。

(2)一部の相続人が財産処分すると単純承認になる

相続人が相続財産を処分をすると、単純承認をしたと見なされます。

相続財産の処分は、単純承認を前提とした行為と判断されるからです。

一部の相続人が財産処分をすると、限定承認はできません。

限定承認は、相続人全員が共同で申し立てする必要があるからです。

(3)財産目録作成などの手続が煩雑

相続財産調査の結果を相続財産目録に取りまとめて、家庭裁判所に提出します。

書類を準備するために、時間と手間がかかります。

申立ての期限3か月以内に、書類を準備する必要があります。

(4)清算手続が煩雑

債権者に対して官報公告を行い、債権の申出を受けます。

債権の有効性や順位を考慮しながら、相続財産を換価して配分します。

知識がない相続人が手続するのは、非常に困難です。

弁護士や司法書士などの専門的助言が必要になるでしょう。

手続コストが非常に高額になることが予想されます。

(5)債権者への弁済処理が煩雑

債権者が多数いる場合、対応が煩雑になります。

債権の存在や金額に争いがある場合、裁判手続が必要になるでしょう。

(6)相続財産管理人の選任が必要になる

相続人が清算手続をするのは、相当に困難です。

家庭裁判所に相続財産管理人の選任が必要になるでしょう。

相続財産管理人報酬や手続費用が高額になる可能性があります。

2判断の前に相続財産調査が欠かせない

①相続人であることは戸籍謄本で証明

相続を単純承認するか相続放棄をするか選択するため、相続財産調査が欠かせません。

単純承認をすると、莫大な借金を引き継ぐ可能性があります。

相続放棄をすると、借金以上のプラスの財産があっても引き継ぐことはできません。

被相続人の財産状況は、重要な個人情報です。

みだりに調べることはできません。

相続人であることを証明すれば、被相続人の財産状況を調べることができます。

相続人であることは、戸籍謄本で証明します。

戸籍とは、被相続人の身分関係を記録した帳簿です。

戸籍謄本を確認すると、出生や死亡、婚姻や離婚、養子縁組や離縁などの身分事項が分かります。

例えば被相続人の子どもが相続人である場合、次の戸籍謄本で相続人であることを証明できます。

・被相続人の死亡が記載された戸籍謄本

・相続人の現在戸籍

相続財産調査をするため、最初に戸籍謄本を取得します。

②各相続人が単独で相続財産調査ができる

各相続人が単独で、相続財産調査をすることができます。

他の相続人の有無を調べることなく、相続財産調査をすることができます。

相続手続をする場合、被相続人の死亡が記載された戸籍謄本のみでは不足です。

遺産分割協議は、相続人全員の合意がないと成立しないからです。

相続人全員を確認するため、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を準備します。

相続財産調査をする場合、他の相続人の協力は不要です。

各相続人が単独で、相続財産調査をすることができるからです。

③相続財産を調べる方法

(1)預貯金の調査方法

自宅などを探して、被相続人の通帳やキャッシュカードを確認します。

通帳やキャッシュカードが見つからなくても、金融機関から郵便物が保管してあるかもしれません。

パソコンのメールやスマートフォンのアプリなどから、手掛かりが見つかるかもしれません。

郵便物などを手掛かりに、金融機関に確認します。

(2)不動産の調査方法

自宅などを探して、固定資産税納税通知書と課税明細書を確認します。

課税明細書を確認すると、固定資産税が課される不動産が分かります。

課税明細書が見つからない場合、市区町村役場で名寄帳を請求します。

名寄帳とは、固定資産税の課税台帳を取りまとめた書類です。

不動産が把握できたら、登記簿謄本を取得します。

(3)株式の調査方法

被相続人が株式投資をしている場合、証券会社などで証券口座を持っているでしょう。

証券会社の証券口座は、銀行などの預貯金口座と異なり通帳はありません。

証券会社での取引内容は、取引報告書で確認します。

パソコンのメールやスマートフォンのアプリなどから、手掛かりが見つかるかもしれません。

郵便物などを手掛かりに、証券会社に確認します。

(4)借金の調査方法

自宅などを探して、借用書や契約書を確認します。

借用書や契約書が見つからなくても、債権者から郵便物が保管してあるかもしれません。

パソコンのメールやスマートフォンのアプリなどから、手掛かりが見つかるかもしれません。

郵便物などを手掛かりに、債権者に確認します。

信用情報機関に照会することで、被相続人の借金を調査することができます。

信用情報機関は、次の3つがあります。

・日本信用情報機構(JICC)

・株式会社シー・アイ・シー(CIC)

・全国銀行協会全国銀行個人信用情報センター(KSC)

(5)公租公課の調査方法

公租公課とは、国や地方自治体に対する公的負担です。

税金や健康保険料などの賦課金があります。

自宅などを探して、納税通知書を確認します。

公租公課は、信用情報に登録されていません。

信用情報機関へ照会しても、公租公課は調査できません。

④借金の消滅時効が完成している可能性

消滅時効とは、長期間権利行使をしない場合に権利が行使できなくなる制度です。

債権者は、借金を払って欲しいと請求する権利があります。

債務者の事情を察して、借金を請求せずに長期間経過することがあります。

借金を請求せずに長期間経過した場合、条件にあてはまれば権利行使が許されなくなります。

非常に古い借金である場合、消滅時効が完成している可能性があります。

消滅時効によって利益を受けるか受けないか、各相続人が判断することができます。

時効を援用する場合、時効援用を通知します。

一部の相続人だけが時効援用通知をした場合、通知した相続人だけ効果があります。

被相続人の借金の消滅時効を援用したら、プラスの財産を相続することができます。

消滅時効の援用は、単純承認と考えられます。

単純承認をすると、相続放棄ができなくなります。

消滅時効の援用を希望する場合、司法書士などの専門家に相談するのがおすすめです。

3相続放棄をする方法

①申立先

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

最後の住所地は、被相続人の住民票を取得すると判明します。

家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。

②相続放棄ができる人

相続人です。

未成年は、親などの親権者が代理して手続します。

③必要書類

相続放棄の申立てに添付する書類は、次のとおりです。

・被相続人の住民票または戸籍の附票

・被相続人の戸籍謄本

・相続人の戸籍謄本

④手数料

相続放棄を希望する人1名につき800円です。

手数料は、収入印紙を申立書に貼り付けて納入します。

手数料とは別に、家庭裁判所が手続で使う郵便切手を予納します。

予納切手の額面や枚数は、家庭裁判所ごとに異なります。

4相続放棄をするときの注意点

注意①相続放棄は家庭裁判所で手続

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。

家庭裁判所の手続なしで、相続放棄はできません。

家庭裁判所で相続放棄が認められないと、借金を引き継がないという効力はありません。

注意②相続放棄の期限3か月のスタートは知ってから

相続放棄には、期限があります。

相続があったことを知ってから、3か月です。

「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。

被相続人が死亡してから3か月以上経過しても、相続放棄ができることがあります。

被相続人が死亡しても、相続があったことを知らないことがあるからです。

被相続人が死亡してから3か月以上経過した場合、上申書の提出が有効です。

上申書には、いつ相続があったことを知ったのか詳細に記載します。

相続があったことを知ってから3か月以内でないと、家庭裁判所は相続放棄を認めないからです。

注意③財産処分利用で単純承認

相続財産を処分すると、単純承認と見なされます。

相続放棄を検討する場合、相続財産に手を付けないことがおすすめです。

単純承認をすると、相続放棄をすることはできません。

家庭裁判所が事情が分からないまま、相続放棄を認めてしまうかもしれません。

債権者は裁判などを提起して、相続放棄は認められないと争うことができます。

相続財産を処分利用すると、相続放棄が後から無効になります。

注意④相続人でなくなると次順位相続人

相続放棄が認められると、はじめから相続人でなくなります。

被相続人の子どもが相続放棄をすると、相続人でなくなります。

被相続人の子ども全員が相続放棄をすると、親などの直系尊属が相続人になります。

家庭裁判所は相続放棄を認めても、自主的に次順位相続人に通知しません。

次順位相続人に通知する義務はないけれど、通知してあげると親切です。

注意⑤熟慮期間伸長の申立てができる

相続放棄の期限は、たったの3か月です。

相続財産の内容が非常に複雑で多種類である場合、3か月では調査が終了しないことがあります。

相続財産調査に時間がかかる場合、家庭裁判所に対して熟慮期間伸長の申立てをすることができます。

家庭裁判所の判断で、3か月の期限を3か月程度伸長してもらうことができます。

5相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄は、その相続でチャンスは1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできますが、高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。

一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。

相続が発生してから3か月以内に届出ができなかったのは止むを得なかったと家庭裁判所に納得してもらって、はじめて、家庭裁判所は相続放棄を認めてくれます。

通常は家庭裁判所に対して、上申書や事情説明書という書類を添えて、説得することになります。

司法書士であれば、家庭裁判所に認めてもらえるポイントを承知しています。

認めてもらいやすい書類を作成することができます。

相続放棄を考えている方は、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

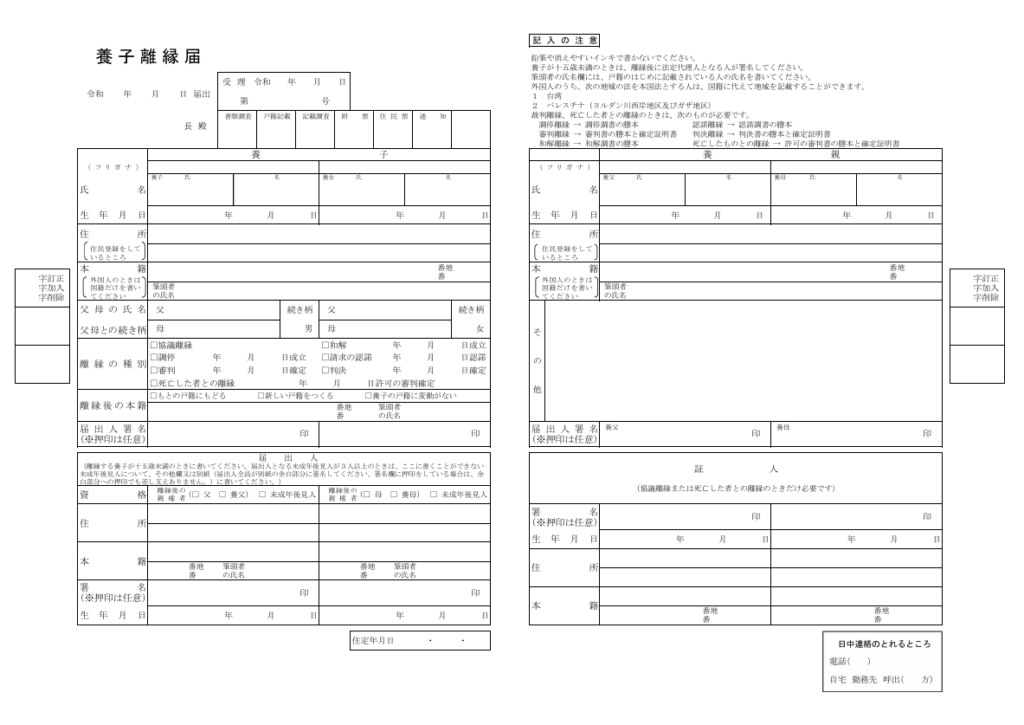

死後離縁と相続放棄のちがい

1死後離縁で将来の親族関係を整理する

①死亡しても養子縁組は終了しない

養子縁組とは、血縁関係による親子関係の他に、法律上の親子関係を作る制度です。

養親になる人と養子になる人が合意したうえで、市区町村役場に届出をして養子縁組をします。

養親と養子が合意したうえで、市区町村役場に届出をして養子縁組を解消することができます。

養子縁組を解消したら、亡くなった養親や亡くなった養子の親族との親族関係が終了になります。

養親と養子の一方が死亡しても、何もしなければ養子縁組は終了しません。

②死後離縁には家庭裁判所の許可が必要

養親と養子が合意したうえで、市区町村役場に届出をして養子縁組を解消することができます。

養子縁組の解消は、養親と養子が合意をして市区町村役場に届出をするのが原則です。

養子縁組の当事者の一方が死亡した後は、合意をすることができません。

死後離縁とは、当事者の一方が死亡した後で養子縁組を解消することです。

死後離縁をする場合、家庭裁判所の許可が必要です。

家庭裁判所の許可の審判が確定した時点で、離縁の効果が発生します。

③死後離縁の効力は遡らない

死後離縁をすると、養子縁組を解消することができます。

死後離縁の効力は、遡りません。

死後離縁をしても、すでに発生した相続に影響はありません。

死後離縁の効力は、将来に向かって発生するからです。

死後離縁をしても、さかのぼって相続人でなくなることはありません。

④家庭裁判所で許可が下りない可能性

死後離縁の許可の申立てを受付けたら、家庭裁判所は内容を審査します。

不当な理由で死後離縁の申立てをした場合、家庭裁判所は許可しません。

例えば、相続人廃除の申立てを潜脱する目的で死後離縁を申し立てるなどです。

⑤特別養子は死後離縁ができない

養子縁組には、2種類あります。

特別養子と普通養子です。

特別養子は、縁組後に実親との親族関係が終了します。

普通養子は、縁組後に実親との親族関係が継続します。

特別養子は厳格な条件で、家庭裁判所の判断が判断して養子縁組をします。

特別養子は厳格な条件で、家庭裁判所の判断が判断して養子縁組を解消します。

特別養子は、死後離縁をすることはできません。

厳格な条件を満たすことができないからです。

2相続放棄で相続人でなくなる

①相続放棄は家庭裁判所で手続

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所へ相続放棄の申立てを提出します。

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

②相続放棄の期限は3か月

相続放棄を希望する場合、3か月以内に家庭裁判所に対して手続をする必要があります。

相続放棄の期限3か月のスタートは、相続があったことを知ってからです。

「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。

相続放棄の期限3か月を経過してから、家庭裁判所に申立てをしても受け付けてもらえません。

被相続人が死亡してから3か月以上経過している場合、上申書を提出します。

熟慮期間内と言える特別な事情を積極的に詳しくアピールする必要があるからです。

③相続放棄の理由は関わりたくないから

相続放棄が認められると、はじめから相続人でなくなります。

相続放棄をすると、相続手続に関与する必要がなくなります。

相続手続に関わりたくないからを理由に、相続放棄をすることができます。

相続手続に関わりたくないからを理由に相続放棄をする場合、財産調査に意味はないでしょう。

財産が多くても負債が多くても、相続放棄をすることができます。

相続放棄では、相続放棄の意思が重視されるからです。

3死後離縁と相続放棄のちがい

ちがい①すでに発生した相続への影響

(1)死後離縁は影響なし

死後離縁の効力は、将来に向かって発生します。

相続が発生した時点で、養子であったことは変更されません。

死後離縁をしても、養子は相続人のままです。

死後離縁をしても、養子の相続権はなくなりません。

死後離縁をしても、相続した財産は返還する必要はありません。

養子には、遺産分割協議に参加する権利義務があります。

養子を含めて合意をしないと、遺産分割協議は成立しません。

成立した遺産分割協議が無効になることはありません。

死後離縁をしても、すでに発生した相続に影響はありません。

(2)相続放棄は相続人でなくなる

相続放棄をすると、はじめから相続人でなくなります。

相続手続に関与する必要はありません。

相続放棄をすると、遺産分割協議に参加する権利義務がなくなります。

相続放棄した人を含めずに、遺産分割協議を成立させます。

相続放棄をすると、相続人でなくなります。

ちがい②将来の相続への影響

(1)死後離縁は相続人でなくなる

死後離縁をすると、養子縁組が解消されます。

養親と養子の親子関係が解消されます。

養親の親族と養子の親族関係が解消されます。

死後離縁をした後に養親の親族が死亡しても、相続人になりません。

養子に子どもがいる場合でも、養子の子どもは代襲相続人になりません。

死後離縁で将来の親族関係を整理するから、相続トラブルを回避することができます。

死後離縁をすると、将来の相続で相続人になりません。

(2)相続放棄は影響なし

相続放棄の手続は、被相続人ごとに行います。

養親の相続で相続放棄をしても、将来の相続に影響はありません。

養親の相続で相続放棄をしても、養親の親族の相続で相続人になります。

養親の親族の相続で相続放棄を希望する場合、あらためて相続放棄の申立てをします。

相続放棄をしても、将来の相続で相続人になります。

ちがい③親族関係の効果

(1)死後離縁は将来の親族関係を整理する

死後離縁をすると、養子縁組が解消されます。

養親と養子の親子関係が解消されます。

養親の親族と養子の親族関係が解消されます。

養親の親族と養子相互の扶養義務が終了します。

死後離縁は、将来の親族関係が整理されます。

(2)相続放棄は影響なし

相続放棄をすると、はじめから相続人でなくなります。

親子関係や親族関係に、変更はありません。

相続人でなくなるだけで、親子の縁が切れることはありません。

養親の親族と養子相互の扶養義務が継続します。

親子関係や親族関係に影響がないから、将来の相続で相続人になります。

ちがい④タイミング

(1)死後離縁はいつでもできる

死後離縁に、期限はありません。

養子縁組の当事者の一方が死亡した後、いつでも死後離縁をすることができます。

家庭裁判所に死後離縁の申立てをすることができるのは、養子縁組の生存当事者のみです。

養親と養子の両方が死亡した後は、養子縁組を解消することはできません。

養子縁組の生存当事者は、いつでも死後離縁をすることができます。

(2)相続放棄は3か月以内

相続放棄には、3か月の期限があります。

相続放棄の期限3か月が経過していると、相続放棄が認められません。

被相続人が死亡してから3か月以上経過しても、相続放棄の期限3か月以内である可能性があります。

相続放棄の期限3か月のスタートは、知ってからだからです。

相続発生後3か月以上経過後に相続放棄の申立てをする場合、上申書の記載が重要です。

相続放棄の期限3か月以内であれば、相続放棄が認められるからです。

相続放棄の期限は、3か月です。

ちがい⑤手続方法

(1)死後離縁は家庭裁判所の許可と養子離縁届

死後離縁には、家庭裁判所の許可が必要です。

家庭裁判所の許可の審判が確定した後、市区町村役場に養子離縁届を提出します。

養子離縁届提出には、死後離縁の許可の審判書と確定証明書を添付します。

養子離縁届を提出すると、2週間程度で戸籍に反映します。

(2)相続放棄は家庭裁判所に申立て

相続放棄は、家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、相続放棄申述受理通知書が届きます。

債権者や他の相続人に相続放棄申述受理通知書を提示することで、相続放棄したことを示すことができます。

| 項目 | 死後離縁 | 相続放棄 |

| 主目的 | 親族関係の整理 | 財産・負債の放棄 |

| 相続への影響 | すでに発生した相続は相続する | 相続人にならない |

| 手続方法 | 家庭裁判所の許可→養子縁組離縁届 | 家庭裁判所へ申立て |

| 期限 | なし | 3か月以内 |

| 将来の代襲相続 | 発生しない | 発生する |

4死後離縁と相続放棄の使い分け

①養親との親子関係を終了したい→死後離縁

養子縁組当事者の一方が死亡しても、養子縁組による親子関係は継続します。

死後離縁をすることで、養子縁組を解消することができます。

死後離縁をしても、養子は養親の相続人のままです。

相続手続に関与する必要があります。

死後離縁の効果は、将来に向かってのみ発生するからです。

養親との親子関係を終了したいときは、死後離縁が選ばれます。

②養親の親族と親族関係を終了したい→死後離縁

養子縁組当事者の一方が死亡しても、養親の親族との親族関係は継続します。

死後離縁をすることで、養親の親族との親族関係を解消することができます。

死後離縁をすると、将来発生する相続で相続人になりません。

将来発生する相続で、相続手続に関与する必要がありません。

死後離縁の効果は、将来に向かってのみ発生するからです。

養親の親族と親族関係を終了したいときは、死後離縁が選ばれます。

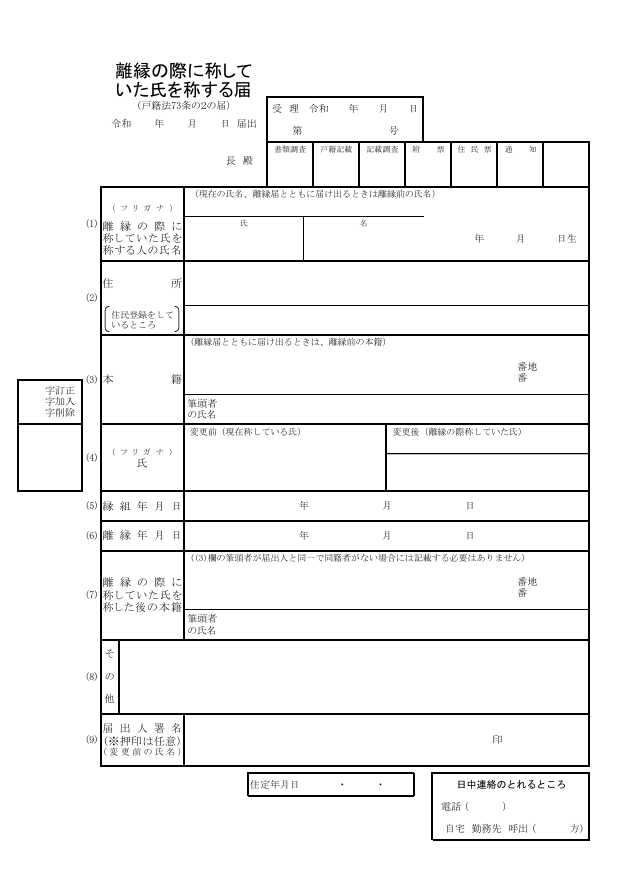

③縁組前の氏に戻したい→死後離縁

養子縁組による親子関係が終了すると、養子は当然に縁組前の氏に復します。

一定の条件を満たした場合、養子縁組時の氏を続称することができます。

続称する条件は、次のとおりです。

(1)養子縁組期間が7年以上

(2)養子離縁の日から3か月以内に市区町村役場に届出

養子離縁届とは別に、「離縁の際に称していた氏を称する届」を提出します。

養子離縁の日から3か月以上経過した場合、氏の変更に家庭裁判所の許可が必要です。

縁組前の氏に戻したいときは、死後離縁が選ばれます。

④相続手続に関わりたくない→相続放棄

相続放棄をすると、はじめから相続人でなくなります。

養親の相続で相続放棄をすると、養子は相続人でなくなります。

遺産分割協議など、相続手続に関与する権利と義務がなくなります。

相続手続に関与しないから、相続トラブルから解放されます。

養親の相続で相続放棄をしても、養親との親子関係は継続します。

養親の親族との親族関係は、継続します。

養親の親族が死亡したときに、相続人なる可能性があります。

相続放棄は、被相続人ごとに必要です。

相続手続に関わりたくないときは、相続放棄が選ばれます。

⑤養親の借金を引き継ぎたくない→相続放棄

相続人は、被相続人の権利と義務をすべて相続します。

被相続人が莫大な借金を抱えて死亡した場合、相続放棄をすることができます。

相続放棄をすると、借金を一切引き継がないからです。

死後離縁をしても、すでに発生した相続は相続人になります。

相続放棄をしても、他の相続人や債権者に連絡する義務はありません。

義務はなくても、連絡してあげると親切です。

家庭裁判所は、積極的に他の相続人や債権者に対して連絡されないからです。

養親の借金を引き継ぎたくないときは、相続放棄が選ばれます。

⑥死後離縁と相続放棄は併用できる

死後離縁は、将来の親族関係を整理する手続です。

相続放棄は、一切相続しないための手続です。

目的と効果がまったく異なる制度です。

死後離縁と相続放棄は、併用できます。

死後離縁と相続放棄を併用する場合、相続放棄を先にするのがおすすめです。

相続放棄には、3か月の期間制限があるからです。

5養子がいる相続を司法書士に依頼するメリット

相続税を減らすために、税金の専門家から養子縁組をすすめられることがあります。

税金を減ることだけ強調されて、他のことに考えが及んでいない方も多いです。

税金について考慮することは大切ですが、税金のメリットだけ注目すると後悔することになるでしょう。

死後離縁を考える人の多くは、生前から親族間の関わり合いで疲れ果てています。

養親のためを思って、何も言えないのです。

死亡した養親の相続で、何も対策していないとトラブルが目に見える形になります。

家族の幸せを思って築いた財産なのに、トラブルのタネになっては悲しいでしょう。

家族のために、公正証書遺言を作成したい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。