Author Archive

養子縁組の解消と相続

1養子と実子は同じ子ども

①相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は次のとおりです。

(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

②養子縁組で子どもになる

養子縁組は、血縁関係による親子関係の他に、法律上の親子関係を作る制度です。

養子縁組をした場合、養親と養子は親子になります。

被相続人が養親になる養子縁組をした場合、被相続人と養子は親子です。

養子は、養親の子どもです。

③養子は相続人になる

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

被相続人に養子がいる場合、養子は被相続人の子どもです。

被相続人の養子は、相続人になります。

被相続人に実子がいる場合、もちろん実子は被相続人の子どもです。

被相続人の実子は、相続人になります。

被相続人の実子がいる場合であっても、養子は相続人です。

被相続人に養子と実子がいる場合、養子と実子が相続人になります。

養子と実子は、同じ子どもだからです。

2生前の養子縁組解消で相続人にならない

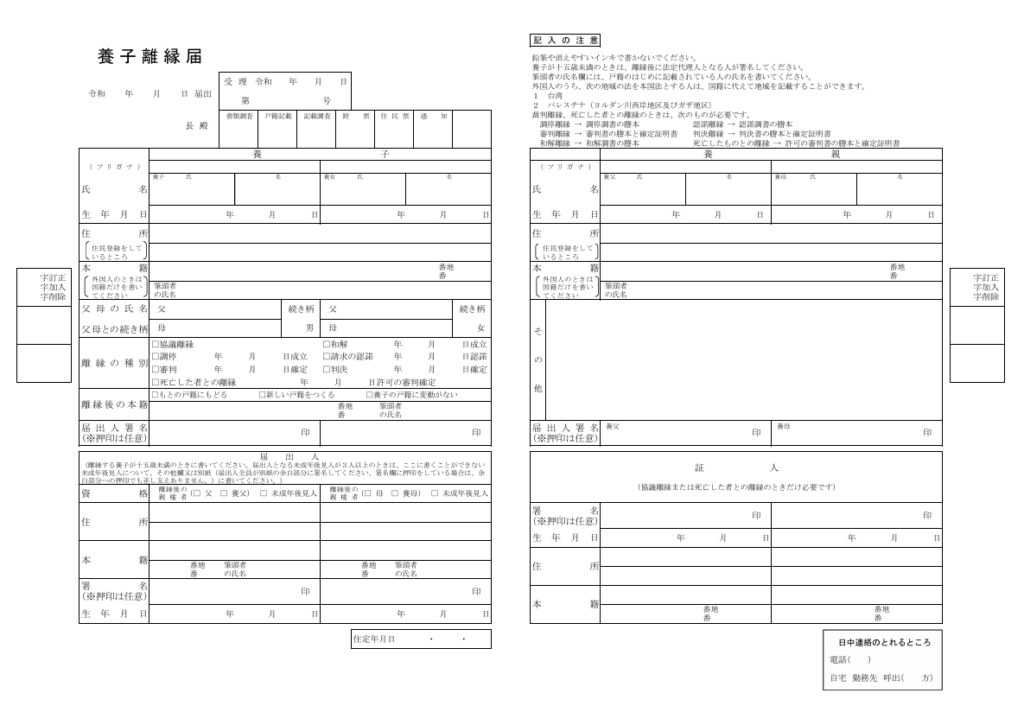

①当事者の合意で離縁する

養子縁組とは、血縁関係による親子関係の他に、法律上の親子関係を作る制度です。

養親と養子が合意して市区町村役場に届出をして、養子縁組をします。

養親と養子が合意して、養子縁組を解消することができます。

養親と養子が合意して市区町村役場に届出をして、養子縁組を解消します。

養子縁組を解消することを離縁と言います。

離縁をしたら、親子関係がなくなります。

養子縁組を解消する場合、まず当事者が話し合いによる合意をします。

②離縁調停で離縁する

当事者の一方が養子縁組を解消したいのに、相手方に拒否されることがあります。

当事者で養子縁組を解消する話し合いができない場合、離縁調停を申立てをすることができます。

離縁調停とは、家庭裁判所のアドバイスを受けてする当事者の話し合いです。

当事者だけで話し合いをした場合、感情的になってしまうかもしれません。

家庭裁判所の調停委員に話す場合、少し落ち付いて話ができるでしょう。

家庭裁判所の調停委員から公平な意見を根拠にしてアドバイスがされると、納得できるかもしれません。

調停委員から客観的なアドバイスを受けて、当事者の合意を目指します。

当事者で合意ができた場合、合意内容を文書にします。

調停が成立した場合、合意内容は調停調書に取りまとめます。

調停が成立しても、市区町村役場に届出をする必要があります。

調停は、当事者が合意するために家庭裁判所の助力を得ることができるだけだからです。

③裁判による判決で離縁する

当事者が一方的な主張をした場合、当事者の合意ができないことがあります。

当事者の話し合いによる合意ができない場合、訴訟を提起することができます。

離縁を認める事由がある場合、判決によって離縁することができます。

離縁を認める事由を離縁事由と言います。

離縁事由は、次のとおりです。

(1)他の一方から悪意で遺棄されたとき

(2)他の一方の生死が三年以上明らかでないとき

(3)その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき

縁組を継続し難い重大な事由とは、正常な親子関係が破綻して回復の見込みがないことです。

当事者の両方またはどちらかに責任があるときに限られません。

養子縁組の継続を強制しても親子関係の正常化が期待できない場合、離縁事由に該当するとされます。

具体的には、次の事情がある場合、離縁事由があると言えます。

(1)暴行、虐待、重大な侮辱

(2)絶縁、長期間の別居

(3)経済的不和、家業継承などの対立

(4)縁組当事者の夫婦関係の破綻

離縁事由がある場合、判決で離縁することができます。

判決が確定しても、市区町村役場に届出をする必要があります。

②離縁後は相続人にならない

離縁後に相続が発生した場合、元養子は相続人になりません。

元養子は、被相続人の子どもでなくなったからです。

元養親に実子がいる場合、実子はもちろん相続人です。

元養親に実子がいないことがあります。

他の養子がいなければ、子どもがいない場合になります。

被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。

(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。

③特別養子の離縁は家庭裁判所の審判

養子には、2種類あります。

普通養子と特別養子です。

一般的に、単に「養子」と言ったら、普通養子を指していることがほとんどです。

普通養子による養子縁組は、当事者の合意で解消することができます。

特別養子では、養子縁組をした後、血縁関係のある実親との親子関係がなくなります。

特別養子の縁組は、同時に実親との親子の縁を切る重大な決定です。

厳格な要件で、家庭裁判所が決定します。

実の父母による著しい虐待がある場合やその他特別の事情がある場合で、かつ、子の利益のため特に必要があるときに、認められます。

特別養子の離縁は、法律に明記された重大な理由があるときだけ、家庭裁判所が決定します。

養親による著しい虐待がある場合やその他特別の事情がある場合など、厳格な要件があてはまるときだけ離縁が認められます。

離縁を認める厳格な要件に「実父母が相当の監護をすることができること」があります。

監護が必要なのは、未成年だけです。

監護が不要になる成年になったら、離縁は認められません。

3死後の養子縁組解消で養親の相続人になる

①養親が死亡しても養子縁組は終了しない

養親が死亡した場合、何もしなければ親子関係は解消されません。

当事者の一方が死亡しても、親子関係は継続します。

養子縁組の効力がある場合、養子は養親だけでなく、養親の親族も扶養する義務があります。

養親が死亡した後も、養親の親族を扶養する義務があります。

養親が死亡した後に、養子縁組を解消することができます。

当事者の一方が死亡した後に養子縁組を解消することを死後離縁と言います。

死後離縁をした場合、親子関係が終了になります。

死後離縁以降は、養親の親族も扶養する義務がなくなります。

養親が死亡しても、死後離縁をするまで養子縁組は継続します。

②死後離縁をしても養親の相続人

死後離縁とは、養親と養子のどちらかが死亡した後に、養子縁組を解消することです。

養親が死亡した後に、死後離縁をすることができます。

死後離縁をした場合、養子は養親を相続することができます。

養親が死亡した時点で、養子は養親の子どもです。

被相続人の子どもは、相続人になります。

相続が発生したとき、養子縁組が有効だったからです。

死後離縁は、死後離縁以降の親子関係を終了する制度です。

親子関係終了の効果は、さかのぼりません。

養親の死亡時は、養子のままです。

被相続人の子どもです。

死後離縁をしても、養親の相続人になります。

③死後離縁後は養親の実子死亡で相続人にならない

死後離縁は、死後離縁以降の親子関係を終了する制度です。

死後離縁以降に、養親の実子が死亡することがあります。

養親の実子に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合があります。

被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。

養子縁組継続中は、養親と養子は親子です。

養子は、養親の子どもと兄弟姉妹になります。

養親の死亡後で死後離縁をする前に養親の実子が死亡した場合、養子は相続人になります。

死後離縁をした場合、親子関係が終了になります。

養親の子どもと兄弟姉妹でなくなります。

死後離縁をした後に養親の実子が死亡した場合、養子は相続人になりません。

④死後離縁で代襲相続人にならない

死後離縁をすると、死亡した養親の親族との親族関係が終了になります。

死亡した養親の親などの直系尊属が死亡しても、代襲相続人になることはありません。

死亡した養親の兄弟姉妹が死亡しても、代襲相続人になることはありません。

死後離縁をした場合、親子関係が終了になります。

代襲相続ができるのは、被代襲者の直系卑属だけだからです。

④死後離縁は家庭裁判所の許可

養親と養子が合意して、養子縁組を解消することができます。

養親と養子が合意できるのは、養親と養子の両方が生きている間だけです。

養親と養子の一方が死亡した後は、養親と養子が合意することはできません。

養子縁組の当事者の一方が死亡した後、離縁しようとするときは、家庭裁判所の許可が必要です。

死後離縁許可の申立てと言います。

死後離縁許可の申立てができるのは、養子縁組当事者のみです。

死亡した養親の親族が申し立てることはできません。

養親と養子の両方が死亡したら、死後離縁をすることはできません。

養子は15歳未満の場合、離縁した後に法定代理人になる人が代わりに手続きをします。

死後離縁許可の申立先は、申立人の住所地の家庭裁判所です。

家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで調べることができます。

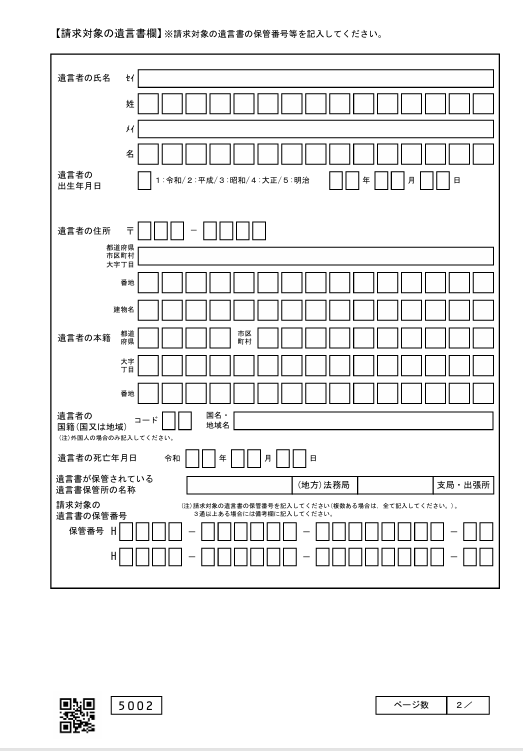

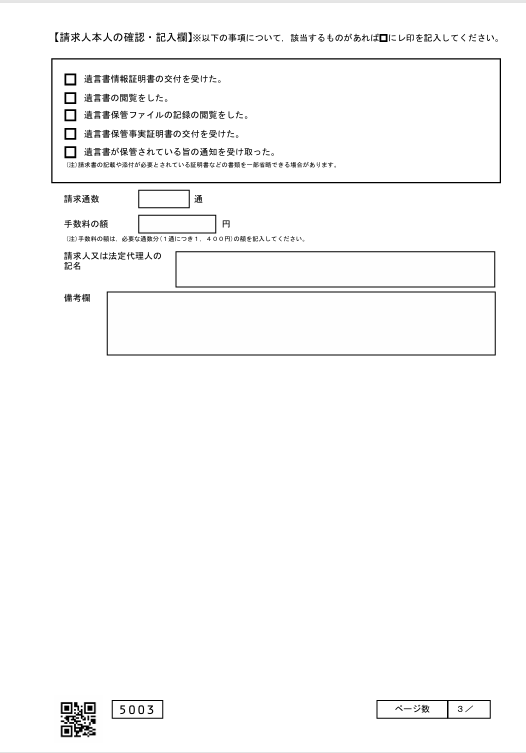

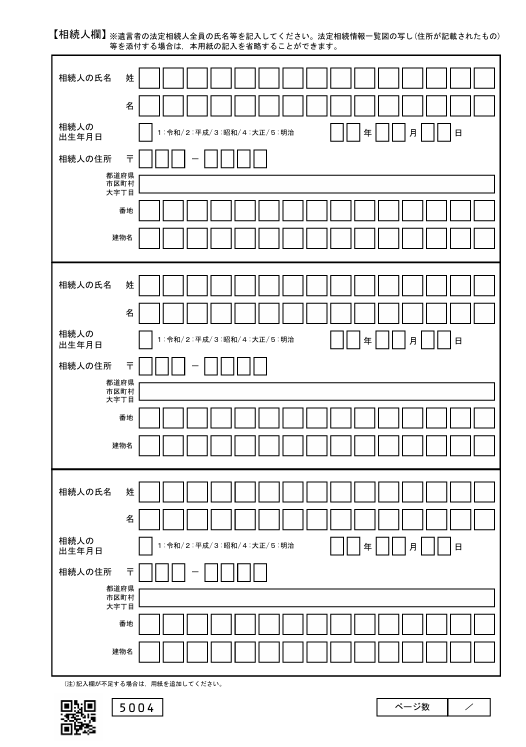

死後離縁許可の申立書に添付する書類は、次のとおりです。

(1)養親の戸籍謄本

(2)養子の戸籍謄本

書類に問題がなければ、原則として、許可されます。

相続や扶養などで多大な恩恵を受けておきながら扶養を免れたい場合や死亡した養子に幼い子どもがいて離縁すると死亡した養子の子どもに重大な支障がある場合は認められません。

死後離縁許可の申立てをしてから、1~2か月ほどで決定がされます。

死後離縁が認められた場合でも、家庭裁判所から自動的に役所へ連絡されることはありません。

家庭裁判所の手続とは別に、市区町村役場に養子離縁届を提出する必要があります。

4養子がいる相続を司法書士に依頼するメリット

相続税を減らすために、税金の専門家から養子縁組をすすめられることがあります。

税金を減ることだけ強調されて、他のことに考えが及んでいない方も多いです。

税金について考慮することは大切ですが、税金のメリットだけ注目すると後悔することになるでしょう。

死後離縁を考える人の多くは、生前から親族間の関わり合いで疲れ果てています。

養親のためを思って、何も言えないのです。

死亡した養親の相続で、何も対策していないとトラブルが目に見える形になります。

少なくとも、相続財産の分け方で、相続人全員の合意がなくても、相続手続が進められるようにしておきましょう。

被相続人が遺言書を書いておけば、トラブルは大幅に減ります。

内容不備になることの少ない確実な公正証書遺言を作成することをおすすめします。

家族の幸せを思って築いた財産なのに、トラブルのタネになっては悲しいでしょう。

家族のために、公正証書遺言を作成したい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

遺産分割協議は債務不履行で解除ができない

1相続財産の分け方は5種類ある

分け方①現物分割

相続財産には、いろいろな財産が含まれています。

不動産のように分けにくい財産もあるし、金銭のように分けやすい財産もあります。

相続財産の大部分が、不動産のような分けにくい財産で場合、相続財産の分け方についての合意が難しくなるでしょう。

現物分割とは、広大な土地などを相続人の人数で分割して、相続する方法です。

広大な土地でないと、実現しにくい方法です。

もともと広大な土地であれば、現物分割をしても問題がないでしょう。

極端に小さい土地になると使い勝手が悪くなります。

不動産の価値が下がってしまいます。

あまり現実的ではないかもしれません。

分け方②代償分割

代償分割とは、一部の相続人が不動産を相続し、残りの相続人は不動産を相続した人からその分のお金をもらう方法です。

土地を分割するわけではないので、極端に小さな土地になって価値が下がる心配はありません。

代償分割では、不動産を相続する相続人が他の相続人に払うお金を用意する必要があります。

不動産は、一般的に重要な財産であることが多いでしょう。

相続財産の大部分が不動産で、かつ、値段の高い不動産だった場合、代償金が用意できないかもしれません。

不動産の値段をいくらと考えてお金を払うことにするのか、話し合いがまとまらないおそれがあります。

相続人のうちだれが現実に不動産を相続することにするのか、話し合いがまとまらないおそれがあります。

分け方③換価分割

換価分割とは、不動産を売却してお金に換えた後、お金を分ける方法です。

実際に売れてから、お金で分ける方法です。

不動産の値段をいくらと考えるか、だれが実際に不動産を相続するのかで話し合いがまとまらないという心配はありません。

せっかく家族が守ってきた不動産を手放すことへの罪悪感にかられるかもしれません。

売却することに対して、相続人全員の話し合いがまとまらないおそれがあります。

売却しようとしたのに買い手がつかないと、相続手続が長引くおそれがあります。

分け方④共有

共有とは、相続人全員で共有する方法です。

共有は、最も公平に見えやすいでしょう。

相続人全員で相続財産の分け方について話し合いによる合意ができない場合、共有が選ばれることがあります。

共有は弊害が多く、安易に共有にする方法はもっとも避けるべきです。

共有にした場合、共有者全員の同意がなければ売却することはできません。

共有者が死亡したら、相続が発生して関係者が増えることが予想されます。

関係者が多くなればなるほど、権利関係が複雑になります。

共有はデメリットが大きいから、後々、共有物分割をしようという話になるでしょう。

結局のところ、問題の先送りになるだけです。

相続トラブルが長期化しますから、家族の絆が壊されてしまいます。

分け方⑤用益権の設定による分割

用益権とは、不動産を自分で使ったり、人に貸して賃料を得たりする権利です。

用益権の設定による分割とは、一部の相続人に使う権利を設定して、他の相続人が使う権利のない所有権を相続する方法です。

家族が守ってきた不動産を手放すことなく相続ができます。

相続人のうち、だれが使う権利を得るのか、話し合いがまとまらないおそれがあります。

使う権利のない所有権をだれが相続するのか、、話し合いがまとまらないおそれがあります。

2債務不履行があっても一方的解除はできない

①代償分割の代償金を払ってくれない

相続財産の分け方について相続人全員の話し合いがまとまった場合、合意内容どおりに相続財産を受け取ります。

不動産のように高額で分けにくい財産を受け取った人は、自己の固有の財産から金銭を支払うことで調整することがあります。

一般的な売買契約において、代金を支払わない場合、契約を解除することができます。

相続財産においては、このような解除制度はありません。

いったん相続財産の分け方を相続人全員で合意した場合、遺産分割協議は終了します。

遺産分割協議が終了した後は、代償金を支払う人と受け取る人の問題になります。

金銭を支払う人と受け取る人の話し合いで解決を図ります。

代償金を支払うと約束した人が支払ってくれなくても、相続財産の分け方の合意をなかったことにはできません。

相続財産の分け方の合意において、代償金の支払が重要な要素であっても債務不履行を理由として解除することはできません。

代償分割の代償金を払ってくれない場合でも、一方的解除はできません。

②遺産分割で決めた負担を履行しない

相続財産の分け方を決める際に、一部の相続人が負担をつけて、他の相続人より多くの財産を受け取る合意をする場合があります。

例えば、親の介護をすることを条件に財産を多く受け取るケースです。

他の相続人より多くの財産を受け取った相続人が負担を履行しない場合があります。

財産を多く受け取った相続人が充分に親の介護をしていないと、不満に思うこともあるでしょう。

親の介護を充分にしていなくても、相続財産の分け方の合意をなかったことにはできません。

いったん相続財産の分け方を相続人全員で合意した場合、遺産分割協議は終了するからです。

遺産分割で決めた負担を履行しない場合でも、一方的解除はできません。

③相続債務の履行をしない

被相続人がマイナスの財産を残していることがあります。

例えば、相続財産に自宅と自宅の住宅ローンがある場合です。

相続財産というと、プラスの財産だけをイメージしがちです。

プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も相続財産です。

自宅と自宅の住宅ローンがある場合、一部の相続人が住宅ローンの支払をすることを約束して自宅を受け継ぐ合意をするでしょう。

自宅を受け継ぐ相続人が住宅ローンの支払いをする約束は、相続人間の内部的合意事項です。

相続人の内輪の合意事項だから、銀行には関係ない話です。

相続人間の合意事項に関係なく、銀行は相続人全員に対して法定相続分で住宅ローンの支払いを請求することができます。

自宅を受け継いだ相続人が住宅ローンを支払う約束をしたからと言って、住宅ローンの支払いを拒むことはできません。

遺産分割協議書に「自宅を引き継ぐ人が住宅ローンを引き継ぐ」と記載して相続人全員が署名して実印押印しても銀行には関係ありません。

自宅を受け継いだのに住宅ローンを支払わない場合であっても、相続財産の分け方の合意をなかったことにはできません。

相続債務の履行をしない場合でも、一方的解除はできません。

3相続人全員で遺産分割協議の合意解除ができる

相続財産の分け方について、相続人全員で合意したら、確定して話し合いは終了になります。

相続人全員で合意して、相続財産の分け方が確定します。

その後に相続人が死亡しても、遺産分割協議のやり直しはできません。

例外は、相続人全員がやり直しに合意している場合です。

相続人全員が別の分け方の方が良かったと納得している場合です。

一部の相続人が遺産分割協議を法定解除をすることはできません。

法定解除とは、契約などで義務を負担する約束をしたのに履行されない場合に相手方が契約を一方的に解除することです。

遺産分割協議で約束したことを履行しない場合、他の相続人は遺産分割協議を一方的に解除することはできません。

遺産分割協議を相続人全員で合意解除をすることができます。

4遺産分割協議のやり直しの注意点

①第三者に渡った財産は取り返せない

当初の遺産分割協議で、財産を受け取った人が第三者に財産を譲渡している場合があります。

相続財産の分け方の合意をやり直すことはできても、第三者に渡ってしまった財産そのものは取り返せません。

当初の遺産分割から長時間経過した後に遺産分割のやり直しをする場合、財産状況が大きく変わっているおそれがあります。

遺産分割のやり直しまでに、財産を受け取った相続人が相続財産を使ってしまうからです。

遺産分割協議は、相続が開始したときの相続財産を前提に話し合います。

財産状況が大きく変わると混乱して、話し合いがつかなくなるおそれがあります。

②やり直しで不動産の名義が変わると名義変更が必要になる

当初の遺産分割協議で不動産に相続登記がされているでしょう。

やり直しをしたことによって別の人が相続することになった場合、あらためて名義変更が必要です。

当初の相続登記を取り消して、新たな遺産分割に基づく相続登記をします。

③税金の負担がある

相続財産の分け方の合意をやり直す場合、当初の課税が撤回されるわけではありません。

それどころか、新たな相続人間の合意は新たな財産の譲渡や贈与があったとされます。

高額な税金が追加で、課税されることになります。

相続財産の分け方について、相続人全員で話し合いによる合意をする必要があります。

新たに高額な課税があることを承知したうえで、相続人全員が合意しておくことが重要です。

5遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット

遺産分割協議書は遺産の分け方について、相続人全員による合意を取りまとめた文書です。

前提として、話し合いによる合意ができていなければ、文書にできません。

内容よりもとにかく文書さえあればいいという意識の低い人がいるのも事実です。

遺言書がなければ、遺産分割協議書は不可欠になると言って差し支えありません。

悪いようにしないからとにかく印鑑を押せとか、相続税の申告期限をちらつかせて押印を迫るとか、他に財産はないからと言われてトラブルになることも多いものです。

有効な話し合いによる合意があって、有効な合意を文書に取りまとめるから、トラブルを防ぐことができるのです。

相続財産を分け方について相続人全員で合意すると、原則としてやり直しができません。

やり直しができる例外を紹介しましたが、他の相続人にとっては、合意を取り消すなど納得できないことも多いでしょう。

このような場合、証拠を用意して裁判所に持ち込むことになるでしょう。

裁判所で争うとなると、一般の人にとっては荷が重いので、弁護士に依頼することになります。

一方に弁護士がついたら、一般の人は対応しきれませんから弁護士に依頼することになるでしょう。

弁護士は依頼人の利益最大化のために働きますから、家族の絆が壊されてしまいます。

悪いようにしないからとにかく印鑑を押せとか、相続税の申告期限をちらつかせて押印を迫るとか、納得できないときには、合意していないことをきちんと伝えましょう。

司法書士は合意を確認して書類を作成しています。

申告期限のために、とにかく書類だけ作るなど絶対にやめましょう。

適切な遺産分割協議書を作り、家族のトラブルを避けたい方は、司法書士などの専門家にサポートを依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

複数の相続登記を1度にまとめる方法

1複数の相続登記を1度にまとめるメリット

①申請書が少なく済む

登記申請は、1件の申請について1通の申請書を提出するのが原則です。

条件を満たせば、複数の申請を1通の申請書で一括して申請することができます。

複数の申請を1通の申請書で申請すると、作成する申請書が少なく済みます。

書類作成の手間と時間を少なくすることができます。

②法務局の審査効率化

まとめて相続登記を申請すると、法務局側もメリットがあります。

受付から審査、登記、権利証の発行まで、一括で処理することができるからです。

複数の申請があるより、処理が早くなる可能性があります。

まとめて権利証を発行できるので、管理がしやすく間違いが起こりにくくなります。

③登記の一貫性が保たれる

まとめて相続登記を申請すると、まとめて登記されます。

登記記録の一貫性が保たれ、後日の確認が容易になります。

2複数の相続登記を1度にまとめる方法

①相続登記をまとめる条件

(1)不動産管轄が同一

相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。

法務局の管轄は、法務局のホームページで確認することができます。

不動産管轄が同一のケースでは、相続登記を1度にまとめることができます。

例えば、名古屋市内の不動産管轄は、次のとおりです。

名古屋法務局本局

中区、東区、北区、中村区、西区、千種区、昭和区

熱田出張所

熱田区、南区、中川区、港区、瑞穂区、緑区

名東出張所

名東区、守山区、天白区

例えば、名古屋市中区と東区の不動産がある場合、1度にまとめて相続登記をすることができます。

名古屋市内であっても、名古屋市中区と熱田区の不動産がある場合、1度にまとめて相続登記をすることができません。

名古屋市中区は名古屋法務局本局管轄で、名古屋市熱田区は名古屋法務局熱田出張所の管轄だからです。

(2)登記の目的が同一

登記申請書の冒頭に、登記の目的を記載します。

登記の目的が同一のケースでは、相続登記を1度にまとめることができます。

被相続人が所有者であるとき、「所有権移転」です。

被相続人が第三者と不動産を共有していたとき、「〇〇〇〇持分全部移転」です。

「所有権移転」と「〇〇〇〇持分全部移転」は、登記の目的が同一のケースと見なされます。

「所有権移転」と「〇〇〇〇持分全部移転」であっても、相続登記を1度にまとめることができます。

被相続人が抵当権者であるとき、「抵当権移転」です。

「所有権移転」と「抵当権移転」は、1度にまとめて相続登記をすることができません。

「所有権移転」と「抵当権移転」は、登記の目的が同一ではないからです。

(3)登記原因が同一

相続登記の登記原因は、「〇年〇月〇日相続」です。

被相続人が登記名義人であれば、登記原因は同一になるはずです。

被相続人が遺言書を作成して、不動産を遺贈することがあります。

遺贈とは、遺言書で相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。

遺言書に遺贈すると書いてあったら、遺贈で手続します。

遺贈を受ける人が相続人であっても、相続になるわけではありません。

遺贈による登記の登記原因は、「〇年〇月〇日遺贈」です。

「〇年〇月〇日相続」と「〇年〇月〇日遺贈」は、1度にまとめて相続登記をすることができません。

「〇年〇月〇日相続」と「〇年〇月〇日遺贈」は、登記原因が同一ではないからです。

(4)当事者が同一

相続登記の当事者とは、登記名義人になる相続人です。

例えば、土地は配偶者が相続し、建物は子どもが相続することがあります。

土地の相続登記と建物の相続登記は、1度にまとめることができません。

土地の相続登記と建物の相続登記の当事者が同一ではないからです。

(5)4条件全部満たす必要がある

複数の相続登記を1度にまとめることができるのは、4つの条件をすべて満たしたときだけです。

複数の相続登記を1度にまとめることができないのに1度にまとめて申請すると、却下や取下げになるでしょう。

登記申請の軽微なミスは補正で済みますが、重大なミスは却下や取下げになります。

4つの条件をすべて満たせないときは、別々に登記申請をします。

自分で判断ができない場合、司法書士などの専門家に依頼するのが賢明です。

②複数の相続登記を連件で提出できる

条件を満たせないときは、複数の登記申請をします。

同一管轄であれば、複数の登記申請をまとめて提出することができます。

複数の登記申請であっても、必要書類は共通することが多いでしょう。

連件申請をする場合、必要書類は1通提出するだけで済ませることができます。

③不動産だけの遺産分割協議書を作成できる

遺産分割協議が成立したら、相続人全員の合意内容を書面に取りまとめます。

遺産分割協議書とは、相続人全員による合意内容の証明書です。

相続財産全部についてまとめて合意しなくても、遺産分割協議は有効です。

一部の財産だけ、分け方の合意をすることができます。

不動産だけ合意をして、遺産分割協議書に取りまとめることができます。

相続登記をする場合、不動産のみの遺産分割協議書を作成することが一般的です。

④法務局ごとに遺産分割協議書を作成できる

法務局の管轄が異なる不動産がある場合、それぞれの法務局に相続登記を申請します。

複数の法務局に相続登記をする場合、法務局ごとに遺産分割協議書を作成することができます。

法務局ごとに遺産分割協議書を作成すると、効率よく相続登記をすることができます。

⑤法定相続情報一覧図活用で効率化

相続手続をする場合、たくさんの戸籍謄本が必要になります。

相続手続先ごとに戸籍謄本を準備すると、費用がかさみます。

相続手続先から原本還付をしてもらうと、時間がかかります。

相続手続が終わらないと、戸籍謄本等の原本還付に応じてくれないからです。

たくさんの戸籍謄本と家系図を法務局に提出して、点検してもらうことができます。

法定相続情報一覧図とは、被相続人と相続人の関係を一覧で示した書類です。

法務局の認証文が入るから、高い信用があります。

法定相続情報一覧図は、銀行など多くの相続手続先で利用することができます。

法定相続情報一覧図を提出すると、たくさんの戸籍謄本を提出したことと同じ取り扱いを受けることができます。

法定相続情報一覧図は、希望した枚数を発行してもらうことができます。

相続手続先の数を発行してもらうと、効率よく相続手続をすることができます。

⑥令和6年(2024年)4月1日から相続登記義務化でペナルティー

遺産分割協議が成立してから、相続登記をするのが一般的です。

令和6年(2024年)4月1日から相続登記には、3年の期限が決められました。

相続があったことを知ってから3年に以内に相続登記をしないと、ペナルティーの対象になります。

ペナルティーの内容は、10万円以下の過料です。

遺産分割協議中でも、相続登記の義務は免れられません。

遺産分割協議が長期化している場合、相続人申告登記をすることができます。

相続人申告登記とは、自分が相続人であると法務局に申告する制度です。

相続人申告登記をすると、ペナルティー10万円を免れることができます。

3数次相続の相続登記を1度にまとめる方法

①数次相続は複雑になる

数次相続とは、相続手続中に元気だった相続人が死亡して新たな相続が発生することです。

複数の相続があると、相続手続が複雑になります。

②中間の相続人がひとりのとき1度に相続登記ができる

(1)はじめから相続人がひとり

相続登記は、相続が発生するごとに申請するのが原則です。

複数の相続がある場合、中間の相続人がひとりのとき1度にまとめて相続登記ができます。

最初の相続の相続人が死亡した相続人ひとりである場合、1度にまとめて相続登記ができます。

(2)他の相続人全員が相続放棄でひとり

相続が発生したら、相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

最初の相続の相続人が複数いる場合、他の相続人全員が相続放棄をすることがあります。

他の相続人全員が相続放棄をすると、死亡した相続人ひとりが相続人になります。

他の相続人全員が相続放棄で相続人がひとりになると、1度にまとめて相続登記ができます。

(3)遺産分割協議で相続人がひとり

最初の相続の相続人が複数いる場合、遺産分割協議で相続財産の分け方を決定します。

遺産分割協議中に相続人が死亡した場合、死亡した相続人の相続人が話し合いに参加します。

死亡した相続人が相続する遺産分割協議を成立させることができます。

遺産分割協議中に死亡しても、相続人としての地位は有効だからです。

遺産分割協議の効力は、相続発生時にさかのぼります。

遺産分割協議成立時に死亡していても、死亡した相続人は相続することができます。

遺産分割協議で相続人がひとりになると、1度にまとめて相続登記ができます。

③中間の相続人の不動産は別で相続登記

最初の被相続人の不動産は、条件を満たせば、1度にまとめて相続登記ができます。

死亡した相続人が固有の不動産を持っていることがあります。

最初の被相続人の不動産と死亡した相続人の不動産は、1度にまとめて相続登記ができません。

登記原因が異なるからです。

死亡した相続人が所有していた不動産について、あらためて相続登記をする必要があります。

④死亡した相続人への土地の相続登記は登録免許税非課税

不動産の名義変更をすると、登録免許税が課されます。

何度も相続登記をすると、登録免許税がかさみます。

死亡した相続人への土地の相続登記は、登録免許税が非課税になります。

登録免許税の非課税措置を受ける場合、「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と記載します。

記載がない場合は、免税措置は受けられません。

⑤知識がない人におすすめできない

(1)登記原因の記載誤りで却下リスク

登記申請をする場合、申請書は正確に記載する必要があります。

不動産は重要な財産だから、法務局は非常に厳格に審査するからです。

数次相続の相続登記を1度にまとめる場合、登記原因が複雑になります。

適切な記載がしていないと、相続登記が却下されるリスクがあります。

(2)相続関係の誤認で却下リスク

数次相続の相続登記を1度にまとめる条件は、中間相続人が1人のケースのみです。

中間の相続が共同相続であった場合、1度にまとめることができません。

相続関係を誤認すると、誤った登記申請をしてしまうでしょう。

誤認によって1度にまとめて相続登記をすると、相続登記が却下されます。

(3)戸籍謄本収集と相続関係説明図の作成が複雑

数次相続は、相続手続が複雑になります。

必要になる戸籍謄本は、通常の相続よりたくさんになるでしょう。

提出する相続関係説明図は、通常の相続より複雑になるでしょう。

戸籍謄本の不足や相続関係説明図の記載誤りが見つかると、補正指示や却下につながります。

(4)遺産分割協議の誤解で無効リスク

複数の相続が発生すると、遺産分割協議に参加する人を誤りがちです。

相続人全員の合意がないと、遺産分割協議が成立しません。

遺産分割協議に参加する人を誤ると、遺産分割協議が成立しません。

遺産分割協議が成立していないと、相続登記は却下になるでしょう。

(5)司法書士などの専門家の関与が不可欠

数次相続の相続登記を1度にまとめるのは、想像以上に高度な判断が必要です。

司法書士などの専門家の関与が不可欠です。

専門家のサポートなしで手続を進めると、相続人間でトラブルになりかねません。

トラブルなく相続手続を進めたい場合、司法書士などの専門家に依頼するのがおすすめです。

4相続登記を司法書士に依頼するメリット

相続が発生すると、相続人はたくさんの相続手続に追われて悲しむ暇もありません。

ほとんどの方は、相続を何度も経験するものではありません。

手続に不慣れで、聞き慣れない法律用語でへとへとになります。

一般的にいって、相続登記は、その中でも難しい手間のかかる手続です。

不動産は、重要な財産であることが多いものです。

一般の方からすると、些細なことと思えるようなことでやり直しになります。

本人が自分で申請している場合、些細なことであれば法務局の窓口まで出向いて申請書の記載を補正することができるケースがあります。

申請書の記載誤りがあると、委任状も記載誤りになります。

代理人に依頼して申請している場合、委任状の記載も一緒に補正する必要があります。

委任状の記載内容は、本人が依頼したことのはずです。

代理人が補正することを認めてもらえない場合が多いものです。

申請書と委任状の記載が一致していない場合、適切な委任を受けていないと判断されます。

適切な委任を受けていない場合、申請書は受け付けてもらえません。

いったん申請を取り下げて、やり直しになります。

相続登記は簡単そうに見えても、思わぬ落とし穴があることもあります。

法務局の登記相談に行っても、何が良くないのか分からなかったというケースも多いです。

司法書士はこのような方をサポートしております。

相続登記を自分でやってみたけど、挫折した方の相談も受け付けております。

相続登記をスムーズに完了させたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

遺言書の探し方

1遺言書で相続トラブルを防止する

①遺産分割協議なしで遺産分割ができる

相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産になります。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方を決めるため相続人全員でする話し合いです。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

被相続人が遺言書を作成していた場合、遺言書のとおり遺産分割をすることができます。

遺産分割協議は、トラブルになりやすい手続です。

遺言書があれば、遺産分割協議なしで遺産分割ができます。

②特定の相続人への配慮ができる

一部の相続人が被相続人の介護に尽力した場合、遺産分割協議は難航しがちです。

他の相続人には、大変さが伝わりにくいからです。

相続人の尽力は、被相続人が一番良く分かっているはずです。

遺言書を作成して、特定の相続人への配慮をすることができます。

③相続手続の迅速化

遺産分割協議が難航すると、相続手続を進めることができなくなります。

遺言書があると、相続手続を迅速化することができます。

遺言書があれば、遺言書のとおりに遺産分割することができるからです。

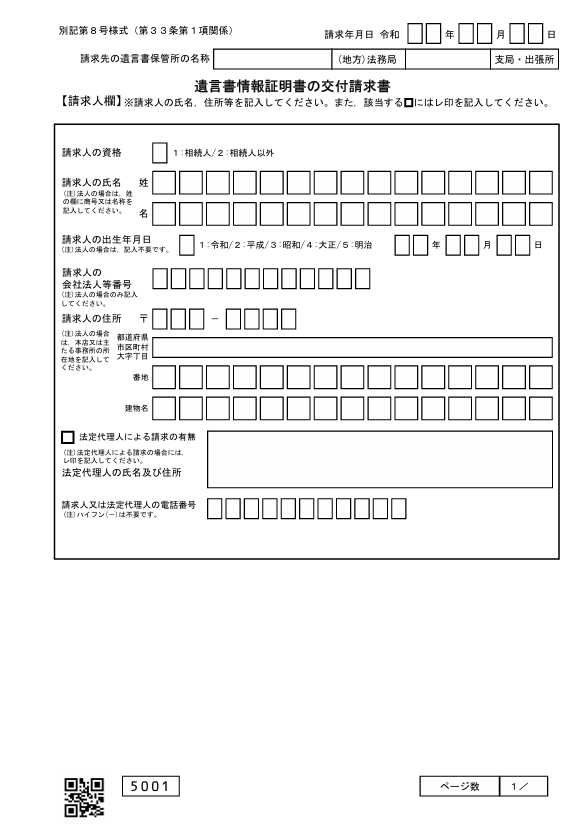

2公正証書遺言の探し方

①公正証書遺言は公証役場で厳重保管

遺言書を作成する場合、公正証書遺言か自筆証書遺言を作成することがほとんどです。

公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。

公正証書遺言を作成したら、遺言書原本は公証役場で厳重保管されます。

相続人の手に渡らないから、改ざんや偽造などがあり得ません。

公正証書遺言を作った場合、遺言者に正本と謄本が渡されます。

遺言者の自宅などで、正本や謄本が見つかるかもしれません。

②遺言者が死亡しても通知されない

公正証書遺言を作成した後、遺言者が死亡しても通知されません。

公証役場は、遺言者が死亡したことを知ることができません。

公証役場は、遺言者の相続人を知ることができません。

公証役場の仕事は、作成した遺言書を厳重に保管することだからです。

③遺言検索システムで探すことができる

(1)公証役場はデータで管理している

公正証書遺言を作った場合、公証役場はデータを管理しています。

公証役場で遺言の有無を調べてもらうことができます。

コンピューターに登録されているのは、次の事項です。

・遺言した人の名前

・公証人の名前

・公証役場の名前

・遺言書を作った日

(2)遺言検索システムの対象

昭和64年1月1日以降に作った公正証書遺言、秘密証書遺言が対象です。

(3)手数料なし

遺言検索システムで遺言書の有無を調べてもらうための手数料は、無料です。

(4)日本中の公証役場でも調べてもらえる

どこの公証役場で遺言書を作成しても、日本中の公証役場で遺言書の有無を調べてもらえます。

例えば、東京の公証役場で遺言書を作成しても、名古屋の公証役場で遺言書の有無を調べてもらえます。

遺言検索システムの利用は、予約不要です。

(5)必要書類

相続が発生した後は、法律上の利害関係がある人だけが調べてもらえます。

遺言をした人の相続人は、法律上の利害関係がある人です。

相続人が調べてもらうとき、必要な書類は次のとおりです。

・遺言をした人が死亡したことが書いてある除籍謄本

・請求人が相続人であることを証明する戸籍謄本

・請求人の本人確認書類

(6)代理人に依頼できる

相続人は代理人を立てて、遺言書の有無を調べてもらうことができます。

代理人に依頼するときは、次の書類を準備します。

・請求人から代理人への委任状

・請求人の印鑑証明書

・代理人の本人確認書類

(7)郵送で調べてもらうことはできない

郵送で、遺言書の有無を調べてもらうことはできません。

請求人か代理人が公証役場に出向く必要があります。

④謄本請求で内容確認

(1)検索システムで遺言書の内容は分からない

遺言検索システムを利用して遺言書があると分かっても、内容は教えてもらえません。

遺言書の内容は、遺言検索システムに登録されていないからです。

内容を確認するためには、謄本請求が必要です。

(2)遺言書を作成した公証役場に謄本請求

公正証書遺言は、作成した公証役場で厳重に保管されています。

公正証書遺言を作成した公証役場に対して、謄本請求をします。

(3)必要書類

相続が発生した後は、法律上の利害関係がある人だけが謄本請求をすることができます。

遺言をした人の相続人は、法律上の利害関係がある人です。

相続人が謄本請求するとき、必要な書類は次のとおりです。

・遺言をした人が死亡したことが書いてある除籍謄本

・請求人が相続人であることを証明する戸籍謄本

・請求人の本人確認書類

遺言検索システムを利用するときと、同じです。

(4)代理人に依頼できる

相続人は代理人を立てて、謄本請求をしてもらうことができます。

代理人に依頼するときは、次の書類を準備します。

・請求人から代理人への委任状

・請求人の印鑑証明書

・代理人の本人確認書類

遺言検索システムを利用するときと、同じです。

(5)手数料がかかる

謄本請求する場合、所定の手数料がかかります。

(6)郵送で謄本請求は複雑

謄本請求は、郵送で手続することができます。

手続方法は、非常に複雑です。

知識がない人は、司法書士などの専門家に依頼することを強くおすすめです。

⑤遺言者の生前は検索できない

遺言書は、プライベートな内容が書かれています。

遺言者の生前は、遺言者本人のみ検索することができます。

たとえ家族でも遺言者の成年後見人でも、遺言者本人以外が検索することはできません。

3法務局保管制度利用の遺言書の探し方

①自筆証書遺言は法務局で保管してもらえる

自筆証書遺言とは、自分で書いて作る遺言書です。

自筆証書遺言は、保管場所に困ります。

保管場所を家族と共有すると、改ざんや破棄のリスクがあるからです。

保管場所を家族と共有しないと、遺言書が見つからないリスクがあるからです。

自筆証書遺言を法務局に提出して、保管してもらうことができます。

法務局保管制度を利用せず、自分で保管しても差し支えありません

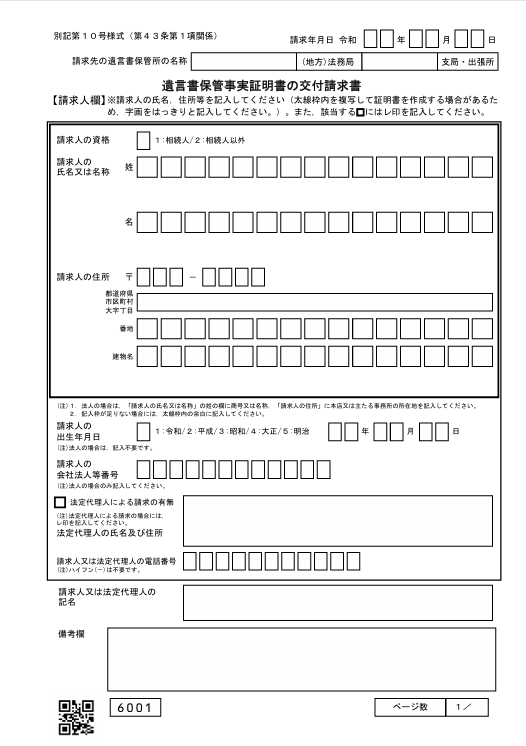

②遺言書保管事実証明書の交付請求

(1)交付請求できない法務局がある

遺言書保管事実証明書の交付請求をすると、遺言書を保管しているか判明します。

交付請求書の提出先は、遺言書保管事務を扱う法務局です。

遺言書保管事務を扱わない法務局があります。

どの法務局が遺言書保管事務を扱うのか、法務局のホームページで確認することができます。

例えば、名古屋法務局本局は遺言書保管事務を扱いますが、熱田出張所や名東出張所は扱いません。

どこの法務局で遺言書を保管していても、日本中の遺言書保管事務を扱う法務局で遺言書の有無を調べてもらえます。

(2)交付請求ができる人

遺言書保管事実証明書の交付請求ができるのは、次の人です。

・相続人

・遺贈を受ける人

・遺言執行者

(3)手数料1通あたり800円

遺言書保管事実証明書の交付請求には、手数料がかかります。

遺言書1通あたり800円です。

手数料は、収入印紙で納入します。

(4)必要書類

遺言書保管事実証明書の交付請求書に必要な書類は次のとおりです。

・遺言をした人が死亡したことが書いてある除籍謄本

・請求人が相続人であることを証明する戸籍謄本

・請求人の住民票

・請求人の本人確認書類

(5)郵送で請求できる

遺言書保管事実証明書の交付請求書は、郵送で提出することができます。

郵送提出する場合、返信用の切手と封筒を一緒に提出します。

(6)窓口提出するときは予約が必要

遺言書保管事務を扱っている法務局に出向いて手続きする場合、予約が必要です。

③法務局から通知される

遺言書保管事実証明書の交付請求書がされると、法務局は相続人全員に通知をします。

法務局から遺言書を保管していることを通知して、相続手続をするように促すためです。

④預けた遺言書は返還されない

法務局に預けた遺言書は、遺言者本人だけが返してもらうことができます。

遺言者が死亡した後は、遺言書は返還してもらうことができません。

相続手続は、遺言書情報証明書で行います。

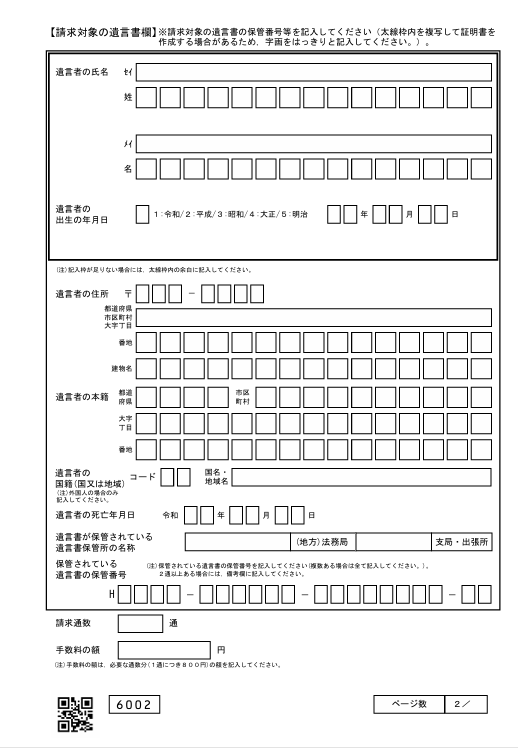

⑤遺言書情報証明書の交付請求

(1)遺言書保管事実証明書で遺言書の内容は分からない

遺言書保管事実証明書が交付されても、遺言書の内容を確認することはできません。

自宅などで遺品整理をすると、保管証が見つかることがあります。

被相続人が自筆証書遺言保管制度を利用した場合、保管証が発行されます。

保管証を見ても、遺言書の内容を確認することはできません。

内容を確認するためには、遺言書情報証明書の交付請求が必要です。

(2)請求先は遺言書保管事務を扱う法務局

遺言書情報証明書の交付請求書の提出先は、遺言書保管事務を扱う法務局です。

(3)請求できる人

遺言書情報証明書の交付請求ができるのは、次の人です。

・相続人

・遺贈を受ける人

・遺言執行者

(4) 手数料1通あたり1400円

遺言書情報証明書の交付請求には、手数料がかかります。

遺言書1通あたり1400円です。

手数料は、収入印紙で納入します。

(5)必要書類

遺言書情報証明書の交付請求書に必要な書類は次のとおりです。

・遺言をした人が死亡したことが書いてある除籍謄本

・請求人が相続人であることを証明する戸籍謄本

・請求人の住民票

・請求人の本人確認書類

・請求人が相続人以外であるとき請求人の住民票

(6)郵送で請求できる

遺言書情報証明書の交付請求書は、郵送で提出することができます。

郵送提出する場合、返信用の切手と封筒を一緒に提出します。

(7)窓口提出するときは予約が必要

遺言書保管事務を扱っている法務局に出向いて手続きする場合、予約が必要です。

4自筆証書遺言の探し方

①自分で保管するのが原則

自筆証書遺言は、自分で保管するのが原則です。

自宅などで重要書類を保管する場所などをよく探すといいでしょう。

②専門家に預ける

遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。

遺言者の多くは、法律について詳しく知らないでしょう。

司法書士などの専門家に、遺言書作成をサポートしてもらいます。

遺言書作成をサポートしてもらった後、そのまま保管を依頼することがあります。

自宅などで専門家の封筒や名刺が見つかった場合、保管しているか確認するのがおすすめです。

③貸金庫の開扉に相続人全員の協力が必要

被相続人が生前に、貸金庫契約をしていることがあります。

遺言書は大切なものだから、貸金庫に保管しようと考えるかもしれません。

貸金庫の契約者が死亡すると、銀行口座同様に凍結されます。

貸金庫の中身を確認するためには、相続人全員の協力が必要になります。

④開封せずに検認手続

自宅などで自筆証書遺言を見つけたら、開封せずに検認手続をします。

検認手続とは、家庭裁判所で遺言書を開封して内容を確認する手続です。

検認手続をせずに開封すると、ペナルティーのおそれがあります。

ペナルティーの内容は、5万円以下の過料です。

5スムーズな相続のための注意点

注意①自筆証書遺言と公正証書遺言は同じ効力

遺言書を探すと、遺言書が複数見つかることがあります。

遺言の方式で、遺言書の効力に優劣はありません。

自筆証書遺言と公正証書遺言は、同じ効力です。

複数の遺言書があっても内容が両立できる場合、遺言書はすべて有効です。

内容が両立できない場合、日付が新しい遺言書が有効で日付が古い遺言書は撤回されたと扱われます。

撤回されるのは遺言書全体ではなく、両立できない条項だけです。

注意②遺言執行者が指名されていなくても遺言書は有効

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。

遺言書で遺言執行者を指名していなくても、遺言書は有効です。

遺言執行者は、家庭裁判所で選任してもらうことができます。

注意③遺言書が見つからなかったら原則どおり遺産分割協議

遺言書が見つからなかったら、被相続人の自宅などを丁寧に捜索します。

どうしても見つからなかったら、遺言書は作成していなかったと考えられます。

遺言書がないときは、原則どおり遺産分割協議を行います。

注意④遺言書があっても遺産分割協議ができる

遺言書を確認すると、あまりに偏った内容であることがあります。

遺言書の内容どおりに執行すると、大きなトラブルになるでしょう。

トラブルになる遺言書をそのまま執行して、トラブルにする必要はありません。

相続人全員の合意で、遺産分割をした方が合理的です。

遺言書があっても、遺産分割協議をすることができます。

6遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書は、遺言者の意思を示すものです。

自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。

いろいろ言い訳を考えて先延ばしします。

先延ばしした結果、認知症などで遺言書を作れなくなって、その先には家族のもめごとが待っています。

家族がトラブルに巻き込まれることを望む人はいないでしょう。

遺言書1枚あれば、相続手続は格段にラクになります。

状況が変われば、遺言書は何度でも書き直すことができます。

家族の喜ぶ顔のためにやるべきことはやったと安心される方はどなたも晴れやかなお顔です。

家族の幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

代襲相続の範囲とトラブル回避方法

1代襲相続が発生する条件

条件①被代襲者が相続人

相続人になる人は、法律で決められています。

代襲相続とは、相続人になるはずだった人が死亡などしたときに相続人になるはずだった人の子どもなどが相続する制度です。

被代襲者とは、相続人になるはずだった人です。

被代襲者が相続人である場合、代襲相続が発生します。

条件②被代襲者が死亡・廃除・欠格

代襲相続が発生する代表例は、被代襲者が死亡したときです。

廃除とは、被相続人の意思で相続人の資格を奪う制度です。

虐待・重大な侮辱・著しい非行があった場合に限り、家庭裁判所の判断で廃除されます。

欠格とは、法律で決められた重大な非行があったときに相続人の資格を奪う制度です。

例えば、被相続人を故意に殺害したり、遺言書を偽造隠匿した場合、欠格になります。

廃除や欠格で相続人の資格が奪われた場合、代襲相続が発生します。

条件③代襲者は被代襲者の直系卑属

直系卑属とは、自分より後の世代の直系の血族です。

具体的には、子ども、孫、曽孫などの子孫が該当します。

養子縁組をすると、養子は卑属になります。

条件④被相続人と代襲者に親族関係

代襲相続が発生するのは、代襲者と被相続人に親族関係がある場合に限られます。

養子縁組をすると、養親と養子に親族関係が作られます。

養親と養子の子どもには、親族関係が作られません。

養子縁組後に出生した養子の子どもは、親族関係が作られます。

2代襲相続の範囲

①子どもの代襲相続の範囲

(1)子どもの死亡で孫が代襲相続

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

相続人になるはずだったのに子どもが先に死亡した場合、子どもの子どもが代襲相続をします。

一部の子どもが死亡していても、他の子どもが健在であることがあります。

他の子どもが健在でも、代襲相続は発生します。

代襲相続人は、無視できません。

(2)子どもの代襲相続はどこまでも続く

代襲相続するはずだったのに孫が先に死亡した場合、孫の子どもが再代襲相続をします。

子どもの代襲相続は、どこまでも続きます。

相続が発生した時点で存在していれば、曽孫でも玄孫でも代襲相続をすることができます。

子ども代襲相続に、制限はないからです。

(3)養子の子どもが代襲相続できないケース

被相続人が養子縁組をすると、養子は相続人になります。

養子は、養親の子どもだからです。

相続人になるはずだったのに養子が先に死亡した場合、代襲相続が発生します。

養子の子どもは、代襲相続ができるケースとできないケースがあります。

代襲相続が発生するのは、被相続人と代襲者に親族関係があることが条件だからです。

被相続人と養子の子どもに親族関係がある場合、代襲相続ができます。

被相続人と養子の子どもに親族関係があるとは、養子縁組後に子どもが出生したケースです。

養子縁組前に子どもが出生したケースでは、代襲相続ができません。

②親などの直系尊属は代襲相続ができない

(1)近い世代の人が相続人

被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。

直系尊属とは、自分より前の世代の直系の血族です。

具体的には、親、祖父母、曽祖父母などの先祖が該当します。

世代が異なる直系尊属が複数いる場合、近い世代の人が相続人になります。

例えば、父母と祖父母がいる場合、近い世代の父母が相続人になります。

(2)祖父母が相続できるが代襲相続ではない

親などの直系尊属は、代襲相続ができません。

例えば、父母が先に死亡している場合、祖父母が相続人になることがあります。

祖父母が相続人になるのは、代襲相続ではありません。

祖父母は、親などの直系尊属だから相続人になります。

③兄弟姉妹の代襲相続の範囲

(1)半血兄弟が被代襲者になる

被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。

兄弟姉妹が先に死亡すると、代襲相続が発生します。

兄弟姉妹とは、父母の両方が同じ兄弟姉妹だけを想像するかもしれません。

父母の一方が同じ兄弟姉妹も、相続人になります。

半血兄弟とは、父母の一方が同じ兄弟姉妹です。

半血兄弟が先に死亡すると、代襲相続が発生します。

(2)親の養子が被代襲者

被相続人の親が第三者を養子にする養子縁組をすることがあります。

養子は、養親の子どもです。

被相続人の親と養子縁組をすると、被相続人と兄弟姉妹になります。

被相続人の親の養子が先に死亡すると、被代襲者になります。

(3)兄弟姉妹の代襲相続は一代限り

兄弟姉妹の代襲相続は、一代限りです。

代襲相続するはずだったのに甥姪が先に死亡した場合、甥姪の子どもが再代襲相続をしません。

子どもの代襲相続人は、制限がありません。

代襲相続するはずだったのに孫が先に死亡した場合、孫の子どもが再代襲相続をします。

被相続人と甥姪は、関係が薄いことが多いでしょう。

甥姪の子どもに代襲相続を認めない趣旨は、不合理に遠い関係に相続させない合理性にあります。

(4)親の養子の子どもが代襲相続できないケース

被相続人の親が養子縁組をすると、養子は兄弟姉妹になります。

親の養子は、兄弟姉妹だからです。

相続人になるはずだったのに養子が先に死亡した場合、代襲相続が発生します。

養子の子どもは、代襲相続ができるケースとできないケースがあります。

代襲相続が発生するのは、被相続人と代襲者に親族関係があることが条件だからです。

被相続人と養子の子どもに親族関係がある場合、代襲相続ができます。

被相続人と養子の子どもに親族関係があるとは、養子縁組後に子どもが出生したケースです。

養子縁組前に子どもが出生したケースでは、代襲相続ができません。

④配偶者は代襲相続できない

(1)配偶者は代襲相続人にならない

代襲者は被代襲者の直系卑属であることが条件です。

被相続人の子どもが先に死亡した場合、代襲相続が発生します。

代襲者は、死亡した子どもの子どもなど直系卑属のみです。

死亡した子どもの配偶者は、代襲相続できません。

(2)配偶者は被代襲者にならない

被相続人の配偶者は、相続人になります。

相続人になるはずだったのに配偶者が先に死亡した場合、代襲相続が発生しません。

配偶者に連れ子がいても、連れ子は相続人になりません。

配偶者に連れ子は、被相続人と親族関係がありません。

⑤相続放棄をしても代襲相続は発生しない

相続放棄をしたら、はじめから相続人でなくなります。

相続人になるはずだったのに相続放棄をした場合、代襲相続が発生しません。

相続放棄は、代襲相続の発生原因ではないからです。

3代襲相続で起きやすいトラブルと回避方法

トラブル①代襲相続人を無視して遺産分割協議

相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

一部の相続人を含めずに合意しても、無効の合意です。

代襲相続人を無視して遺産分割協議をすると、トラブルに発展します。

トラブルの対処法は、再協議を求めることです。

代襲相続人を含めず合意しても、相続手続を進めることができないからです。

トラブルの防止法は、被相続人が生前に遺言書を作成することです。

遺言書があれば、遺産分割協議をせずに遺産分割をすることができるからです。

トラブル②不利な遺産分割協議書に押印を強要

代襲相続人は、他の相続人より若い世代であることが多いでしょう。

代襲相続人との力関係で、権利主張がしにくいことがあります。

代襲相続人に不利な遺産分割協議書に押印を要求すると、トラブルに発展します。

トラブルの対処法は、安易に押印をしないことです。

安易に押印すると、覆すことは困難になるからです。

トラブルの防止法は、被相続人が生前に遺言書を作成することです。

遺言書があれば、遺産分割協議をせずに遺産分割をすることができるからです。

トラブル③相続財産を開示してもらえない

被相続人の財産状況は、家族であっても詳しく知らないことがあります。

被相続人と同居していた相続人がいる場合、相続財産を開示しないことがあります。

相続財産の全容が分からないと、疑心暗鬼になります。

トラブルの対処法は、各相続人が独自で調査することです。

例えば、通帳を開示しなくても、各相続人は金融機関に照会することができます。

トラブルの防止法は、被相続人が生前に財産目録を作成することです。

トラブル④相続放棄の強要

代襲相続が発生している場合、相続人間で情報や感情の共有が乏しいことがあります。

相続財産を独り占めしたい、下の世代に渡したくないと、考えていることがあります。

上の世代の人の言いなりになって当然などと考えていると、トラブルに発展します。

トラブルの対処法は、強要の証拠を確保して法的対応を取ることです。

トラブルの防止法は、相続放棄の制度をよく理解してもらうことです。

相続人は、相続を単純承認するか相続放棄をするか判断することができます。

他の相続人が強要できるものではありません。

トラブル⑤代襲相続人が非協力的

被相続人や被相続人の家族と代襲相続人の交流が少ないことがあります。

相続手続は手間と時間がかかるから、関与したくないかもしれません。

代襲相続人が相続手続に非協力的だと、トラブルに発展します。

トラブルの対処法は、家庭裁判所の調停を申し立てることです。

相続手続に関与したくない相続人は、相続放棄をするのが有効です。

家庭裁判所で相続放棄が認められると、はじめから相続人でなくなるからです。

トラブルの防止法は、被相続人が生前に遺言書を作成することです。

遺言書があれば、遺産分割協議をせずに遺産分割をすることができるからです。

トラブル⑥借金を知らずに相続してしまう

相続財産には、プラスの財産とマイナスの財産があります。

相続人は、プラスの財産とマイナスの財産を相続します。

被相続人が莫大な借金を抱えているのに気づかず、相続してしまうことがあります。

トラブルの対処法は、家庭裁判所で相続放棄をすることです。

トラブルの防止法は、事前に債務を調査することです。

安易に相続財産に手を付けると、相続放棄をすることができなくなるからです。

4代襲相続がある相続を司法書士に依頼するメリット

相続が発生すると、被相続人のものは相続財産になります。

相続財産は相続人全員の共有財産ですから、分け方を決めるためには相続人全員の合意が必要です。

相続人の一部を含めない合意や相続人でない人を含めた合意は無効になります。

相続財産の分け方の話し合いの前提として、相続人の確定はとても重要です。

代襲相続や数次相続が発生している場合、一挙に難易度が上がります。

インターネットが普及したことで、多くの情報を手軽に得ることができるようになりました。

簡単に情報発信ができるようになったこともあって、適切でない情報も有益な情報もたくさん出回っています。

相続の専門家と名乗っていながら、適切でないアドバイスを見かけることも度々あります。

代襲相続や数次相続が発生している場合、信頼できる専門家のサポートが欠かせません。

スムーズに相続手続を行いたい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

死亡後に養子縁組はできない

1死亡後に養子縁組はできない

①養子には普通養子と特別養子の2種類がある

養子縁組とは、血縁関係による親子関係の他に、法律上の親子関係を作る制度です。

養子には、2種類あります。

普通養子と特別養子です。

子どものいない夫婦が養子縁組をする、配偶者の連れ子と養子縁組するといったことは日常的に聞くことあります。

一般的に、単に「養子」と言ったら、普通養子を指していることがほとんどです。

特別養子では、養子縁組をした後、血縁関係のある実親との親子関係がなくなります。

②普通養子は養親と養子の合意が必要

普通養子による養子縁組をする場合、養親になる人と養子になる人の合意が必要です。

養親になる人と養子になる人が合意をしたうえで、市区町村役場に届出をすることで成立します。

養親になる人と養子になる人の合意がない場合、養子縁組をすることはできません。

遺言書に「〇〇を養子にする」と記載してあったとしても、養子縁組をすることはできません。

遺言書は、遺言者が死亡したときに効力が発生します。

遺言者が死亡した後は、養親になる人と養子になる人の合意があるとは言えません。

遺言書に「〇〇を養子にする」と記載してあったとしても、合意があるとは言えません。

当事者の死亡後に、普通養子による養子縁組をすることはできません。

③特別養子は家庭裁判所の審判

特別養子による養子縁組をした場合、血縁関係のある実親との親子関係がなくなります。

特別養子による養子縁組をすることは、実親との親子の縁を切ることです。

重大な決定なので、厳格な要件で家庭裁判所が判断します。

実の父母による著しい虐待がある場合やその他特別の事情がある場合で、かつ、子の利益のため特に必要があるときに、認められます。

特別養子による養子縁組が認められる要件は、たくさんあります。

要件のひとつに、夫婦が共同で養親になることがあります。

夫婦の一方が死亡した場合、この要件を満たせなくなります。

特別養子による養子縁組は、厳格な要件を満たしたときに決定されます。

要件を満たしていない場合、特別養子による養子縁組を決定しません。

当事者の死亡後に、特別養子による養子縁組をすることはできません。

2遺言書で養子縁組をすることはできない

①遺言書に書けることは決まっている

遺言書の書き方は、民法で決まっています。

法律的に有効な遺言をするには、民法の定めに従わなくてはなりません。

遺言書は、遺言者が死亡した後に効力が発生します。

厳格な書き方ルールがあります。

法律の定めに従った遺言であれば、何を書いてもいいというわけではありません。

遺言書に書いておくことで、意味があること、効力があることも法律で決まっています。

遺言書に書いておくことで、意味があること、効力があることを遺言事項と言います。

遺言事項は、法律で決まっています。

②遺言事項は4つある

遺言事項とは、遺言書に書いておくことで法的な効力が認められる事項です。

遺言書には、いろいろなことが記載されます。

法律上意味がある事項も法律上の意味がない事項も、記載することができます。

遺言書に書いておくことで法的な効力が認められる事項は、次のとおりです。

(1)財産に関する事項

(2)身分に関する事項

(3)遺言執行に関する事項

(4)それ以外の事項

法律上意味のない事項を書いてはいけないといったルールは、ありません。

例えば、遺留分侵害額請求をしないで欲しいといった記載に、法律上の意味はありません。

遺言事項は、4つあります。

③養子縁組は遺言事項ではない

遺言事項でない記載に、法律上の意味はありません。

遺言書に記載してあっても、無効の記載です。

遺言事項には、身分に関する事項があります。

遺言書で養子縁組ができると、感じるかもしれません。

遺言書でできる身分に関する事項は、次のとおりです。

(1)認知

(2)未成年後見人の指定

(3)相続人廃除

(4)相続人廃除の取消

普通養子による養子縁組をする場合、養親になる人と養子になる人の合意が必要です。

遺言書は、遺言者がひとりで作成することができます。

相続人などの同意を得ることなく、一方的に作成します。

遺言書に「〇〇を養子にする」と記載してあったとしても、養親になる人と養子になる人の合意があるとは言えません。

養親になる人と養子になる人の合意がない場合、養子縁組をすることはできません。

遺言書に「〇〇を養子にする」と記載してあったとしても、養子縁組をすることはできません。

養子縁組は、遺言事項ではありません。

④遺言書で相続人以外の人に遺贈ができる

遺言事項には、財産に関する事項があります。

遺言書を作成するというと、真っ先にイメージされるのが財産に関する事項でしょう。

相続が発生した場合、被相続人のものは相続人が相続します。

相続人になる人は、法律で決まっています。

相続人以外の人に財産を渡してあげたいといった希望があることがあります。

相続できるのは、相続人だけです。

相続人以外の人は、相続をすることはできません。

相続人以外の人に財産を譲ってあげたい気持ちから、遺言書に養子にすると記載することがあります。

養子は、養親の子どもです。

被相続人の子どもは、相続人になるからです。

遺言書を作成した場合、相続人以外の人に財産を譲ってあげることができます。

相続人以外の人に、相続させることはできません。

相続人以外の人に、遺贈することができます。

遺贈とは、被相続人が遺言によって、相続人や相続人以外の人に、財産を譲ってあげることです。

遺言書を作成した場合、相続人以外の人に遺贈をすることができます。

3死亡後に養子縁組を解消することができる

①普通養子の解消は養親と養子の合意が必要

普通養子による養子縁組をする場合、養親になる人と養子になる人の合意が必要です。

養親になる人と養子になる人が合意をしたうえで、市区町村役場に届出をすることで成立します。

普通養子による養子縁組を解消する場合、養親と養子の合意が必要です。

養親と養子が合意をしたうえで、市区町村役場に届出をすることで成立します。

養親と養子で養子縁組を解消する合意がない場合、養子縁組を解消することはできません。

②特別養子の解消は家庭裁判所の審判

特別養子による養子縁組は、子どもの福祉のための制度です。

子どもの福祉のため厳格な要件で、特別養子による養子縁組がされています。

特別養子による養子縁組の解消は、養親と養子だけで合意することはできません。

子どもの福祉のため厳格な要件で、家庭裁判所が判断します。

養親から特別養子の解消の申立てをすることはできません。

子どもの福祉が最優先されるからです。

養子が成人した場合、養子からも特別養子の解消の申立てができなくなります。

特別養子の解消が認められる要件に、実親が監護できることがあります。

実親による監護が必要なのは、未成年だけだからです。

実親による監護が必要なくなったら、特別養子を解消することはできなくなります。

養父母による著しい虐待がある場合やその他特別の事情がある場合で、かつ、子の利益のため特に必要があるときに、認められます。

特別養子による養子縁組を解消する場合、家庭裁判所が判断します。

③死亡しても養子縁組は解消されない

養子縁組とは、血縁関係による親子関係の他に、法律上の親子関係を作る制度です。

養親と養子は、親子になります。

養子縁組を解消した場合、親子関係はなくなります。

養親と養子の一方が死亡しても、何もしなければ養子縁組は終了しません。

養親と養子の一方が死亡しても、何もしなければ養親と養子は親子のままです。

④死後離縁は家庭裁判所の許可が必要

養親と養子が合意して、養子縁組を解消することができます。

養親と養子が合意できるのは、養親と養子の両方が生きている間だけです。

養親と養子の一方が死亡した後は、養親と養子が合意することはできません。

死後離縁とは、養親と養子のどちらかが死亡した後に、養子縁組を解消することです。

養親が死亡した後に、死後離縁をすることができます。

養子縁組の当事者の一方が死亡した後、離縁しようとするときは、家庭裁判所の許可が必要です。

死後離縁許可の申立てと言います。

死後離縁許可の申立てができるのは、養子縁組当事者のみです。

死亡した養親の親族が申し立てることはできません。

養親と養子の両方が死亡したら、死後離縁をすることはできません。

死後離縁には、家庭裁判所の許可が必要です。

⑤死後離縁をしても養子は相続人

死後離縁をした場合、養子は養親を相続することができます。

養親が死亡した時点で、養子は養親の子どもです。

被相続人の子どもは、相続人になります。

相続が発生したとき、養子縁組が有効だったからです。

死後離縁をしたからと言って、さかのぼって養子でなくなるわけではありません。

相続が発生した場合、被相続人の財産は相続人全員の共有財産になります。

相続財産の分け方は、相続人全員で合意で決定する必要があります。

死後離縁をしても、養子は相続人です。

死後離縁をした養子を含めずに、他の相続人だけで分け方の合意をしても意味がありません。

死後離縁をした養子を含めない場合、相続人全員ではないからです。

養子が相続を希望しない場合、相続放棄をする必要があります。

死後離縁をした場合でも、被相続人の財産を相続することになります。

死後離縁をした養子は、養親の相続人だからです。

相続手続が終わった後に、死後離縁をすることができます。

死後離縁をした場合でも、養親から受け継いだ財産を返す必要はありません。

死後離縁をしたからと言って、さかのぼって養子でなくなるわけではないからです。

死後離縁をしても、養子は相続人です。

4遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書を書くというと真っ先に思い浮かぶのが、財産に関することでしょう。

「揉めるほど財産はないから」などと言って、遺言書を書き渋る人は多くいます。

実際は家族でトラブルになって、家庭裁判所の助力が必要になるのは年々増えています。

その3分の1は、資産総額1000万円以下です。

遺言書があれば、家族のトラブルは確実に減ります。

高齢になると、判断能力が心配になる方が多くなります。

判断能力が心配になった時点では、遺言書は作れません。

今、まだまだ元気だ!と言えるのならば、遺言書を作成できるときと言えるでしょう。

家族がもめ事を起こすと、取り返しがつかなくなります。

家族をトラブルから守りたい方は司法書士などの専門家に遺言書作成を依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

任意後見人を複数選任するメリットとデメリット

1任意後見人を複数選任できる

①任意後見契約は委任契約のひとつ

任意後見契約は、認知症などで判断能力が低下したときに備えてサポートを依頼する契約です。

任意後見契約は、法律上、委任契約と考えられています。

委任契約は、複数の人とすることができます。

任意後見契約は委任契約だから、任意後見人を複数選任できます。

②複数の任意後見人を登記できる

任意後見契約は、本人の判断能力が低下したときに効力が発生します。

任意後見契約をすると、登記されます。

任意後見契約の登記に関して、複数の任意後見人が「共同して代理権を行使すべきことを定めたとき」その定めを登記することができます。

複数の任意後見人が存在することが認められていると言えます。

③代理権行使の方法

(1)各自代理方式

複数の任意後見人全員がすべての委任事務について、単独で代理権を行使する方法です。

どの任意後見人も契約の範囲内で他の任意後見人の同意なしに代理行為をすることができます。

メリットは、次のとおりです。

・各任意後見人が即座に対応できるから、迅速な対応ができる。

・一部の任意後見人が対応できなくても他の任意後見人が対応できるから、サポートが途切れない。

・各任意後見人が後見事務を分担するから、負担を分散できる

デメリットは、次のとおりです。

・任意後見人間で判断が分かれると、本人の利益が損なわれる。

・各任意後見人を監督する必要があるから、任意後見監督人の負担が大きい。

(2)権限分掌方式

複数の任意後見人が代理権の範囲の事務を分掌し、各任意後見人が単独で代理権を行使する方法です。

各任意後見人は自分の分掌する事務のみ行い、他の任意後見人が分掌する事務を行いません。

メリットは、次のとおりです。

・各任意後見人の得意分野に応じて、分担をすることができる。

・各任意後見人の責任の範囲が明確になるから、責任を持ってサポートしてもらえる。

デメリットは、次のとおりです。

・一部の任意後見人が欠けると、分掌するサポートが受けられなくなる

・任意後見全体の調整が難しくなる。

対策は、任意後見人全員で意見調整をすることです。

(3)共同代理方式

任意後見人全員が協議のうえ、共同して代理権を行使する方法です。

共同代理の定めがある場合、共同代理の定めが登記されます。

メリットは、次のとおりです。

・各任意後見人の視点から、慎重な判断ができる。

・各任意後見人の不正防止になる。

デメリットは、次のとおりです。

・任意後見人全員の合意が必要だから、意思決定に時間がかかる。

・一人でも欠けると、任意後見が終了する。

対策は、調整役を決めておくことです。

④任意後見監督人選任で任意後見スタート

任意後見契約は、契約締結するだけでは効力がありません。

任意後見契約をしたときは、本人は元気のはずだからです。

自分で判断できるから、任意後見人のサポートは不要です。

任意後見契約がスタートするのは、任意後見監督人が選任されてからです。

本人の判断能力が低下したら、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをします。

家庭裁判所が任意後見監督人を選任したら、任意後見契約に効力が発生します。

任意後見契約に効力が発生した後、任意後見人がサポートを開始します。

2任意後見人を複数選任するメリットとデメリット

メリット①任意後見人の負担軽減

任意後見人を複数選任すると、任意後見人が1人で全部担う必要がなくなります。

複数人で分担できるから、精神的時間的負担が軽減されます。

特に親族が任意後見人をする場合、1人に重圧がかかること多いでしょう。

一人当たりの業務量と責任が分散されると、長期的なサポートが実現しやすくなります。

メリット②得意分野の活用

任意後見人を複数選任すると、得意分野を活用したサポートを実現できます。

例えば、財産管理は司法書士などの専門家、身上監護は親族などの役割分担ができます。

得意分野を活用すると、本人にとって適切で手厚いサポート体制を築くことができます。

メリット③意思決定の補充

任意後見人を複数選任すると、任意後見人間で相談しながら意思決定をすることができます。

他の任意後見人に相談すると、気付かなかった視点から意見をもらうことができます。

意思決定の補充がされると、より本人の利益になる意思決定をすることができます。

メリット④不正防止

任意後見人を複数選任すると、お互いが後見事務を確認し合うことができます。

お互いが監視し合うことで、横領や不正行為のリスクが減少します。

特に、親族と専門職を組み合わせると、後見事務の公平性と透明性を高めることができます。

メリット⑤家族の公平性の確保

任意後見人を複数選任すると、一人だけが選ばれたという不満を避けやすくなります。

任意後見人は、本人のために本人の財産を管理する義務があります。

親族間で後見事務を分担すると、親族間で後見事務への理解が進みます。

任意後見人が本人の財産をほしいままに使っているという誤解を回避することができます。

メリット⑥代替性の確保

任意後見人を複数選任すると、一部の任意後見人が欠けても他の任意後見人がサポートを継続できます。

本人のサポートが途切れず、安心です。

デメリット①意思決定の対立

任意後見人を複数選任すると、任意後見人間で意見対立が発生することがあります。

重要な意思決定において意見が食い違うと、サポートができなくなるおそれがあります。

特に、共同代理では任意後見人全員の合意が必要になります。

一人でも反対すると、代理行為をすることができなくなります。

デメリット②契約が複雑になる

任意後見人を複数選任すると、任意後見契約が複雑になります。

代理権行使の方法は、明確に定める必要があります。

特に、共同代理では代理権の共同行使の特約目録を添付します。

代理権の共同行使の特約目録に記載がないことは、各任意後見人が単独で代理権行使をします。

任意後見契約の設計には、司法書士などの専門家のサポートが欠かせなくなるでしょう。

デメリット③費用が増加

任意後見人を複数選任すると、費用が高額になりがちです。

家族が任意後見人になる場合、無報酬の定めをすることが多いでしょう。

報酬以外にも、費用がかかります。

各自代理方式や権限分掌方式で複数の任意後見人と契約する場合、各任意後見人分の公証人手数料が発生します。

共同代理方式で複数の任意後見人と契約する場合、代理権の共同行使の特約などの調整で契約書が長文になります。

契約書が長文になると、公証人手数料が高額になります。

デメリット④機能不全のリスク

任意後見人を複数選任すると、任意後見人が欠けることで機能不全になるリスクがあります。

共同代理方式では、1人でも欠けると任意後見契約が終了になります。

欠けるとは、任意後見人が辞任、死亡、判断能力の喪失などがあるときです。

権限分掌方式では、任意後見人が欠けると担当していた事務を代理することができなくなります。

デメリット⑤信頼関係の維持が困難

任意後見人を複数選任すると、任意後見人間の信頼関係が維持しにくくなります。

任意後見事務を開始すると、各任意後見人の価値観や判断基準のちがいが表面化します。

任意後見人間の信頼関係が維持できないと、後見事務を進めることができなくなります。

任意後見人が親族同士である場合、感情的対立に発展しがちです。

本人の利益より任意後見人の感情が優先されるリスクがあります。

デメリット⑥権限の競合と空白

任意後見人を複数選任すると、各任意後見人の権限が競合することがあります。

逆に、権限の空白が発生することもあるでしょう。

権限や責任の押し付け合いや奪い合いが発生するおそれがあります。

3予備的任意後見人を決めておく方法とメリットデメリット

①予備的任意後見人で法定後見を回避する

任意後見人は本人が自分で決めることができるから、安心です。

任意後見人が欠けると、任意後見によるサポートができなくなります。

任意後見が終了すると、法定後見を開始させます。

本人の判断能力が低下したまま、放置するわけにいかないからです。

予備的任意後見人とは、任意後見人が欠けたときに備えて代わりに任意後見人になる人です。

予備的任意後見人がいると、任意後見によるサポートを続けることができます。

予備的任意後見人を決めておくと、法定後見を回避することができます。

②異なる任意後見人と2つの任意後見契約を締結

任意後見契約は委任契約だから、任意後見人を複数選任できます。

異なる任意後見人と2つの任意後見契約を締結します。

例えば、次のような契約です。

主任任意後見人に長男、予備的任意後見人に長女

第1契約 主任任意後見人長男と通常の任意後見契約

第2契約 予備的任意後見人長女と発効条件付任意後見契約

第2契約で、「長男が死亡、辞任、職務不能になった場合、任意後見監督人選任の申立てをする」条項を明記します。

③予備的任意後見人を決めておくメリット

メリット(1)登記制度と整合性がある

予備的任意後見人を決めておく場合、2つの任意後見契約を締結します。

それぞれ独立した契約なので、独立して登記されます。

法務局や家庭裁判所の制度的な整合性があります。

メリット(2)任意後見終了リスクの分散

第1契約が終了しても、第2契約が発効します。

任意後見終了リスクが分散されます。

メリット(3)予備的任意後見人が登記される

第1契約と第2契約は、どちらも登記されます。

主任任意後見人と予備的任意後見人は、どちらも任意後見監督人選任の申立てをすることができます。

④予備的任意後見人を決めておくデメリット

デメリット(1)費用負担が増加

第1契約と第2契約があるから、公証人手数料が倍増します。

登記費用や謄本手数料も、倍増します。

デメリット(2)発効条項は家庭裁判所を拘束しない

第2契約で「長男が死亡、辞任、職務不能になった場合、任意後見監督人選任の申立てをする」と定めても、発効条項は登記されません。

発効条項は、家庭裁判所を拘束しません。

発効条項を無視して、任意後見監督人選任の申立てをすることができます。

任意後見監督人が選任されたら、予備的任意後見人もサポートを開始することができます。

5任意後見契約を司法書士に依頼するメリット

任意後見契約はあれこれ自分で決められなくなる前に、自分らしい生き方を自分で決めて、自分らしく生きようという制度です。

前向きに生きていくためにみんながサポートしますが、メリットもデメリットもたくさんあります。

ひとりで判断できるうちに、メリットとデメリットを確認して、自分らしい生き方、自分らしい好み、自分らしい趣味を家族や周囲の人と共有しましょう。

特に、不動産は重要な財産であることが多いので、処分や管理についての意見共有は重要です。

任意後見契約をする人は年々増加していますが、多くの方は良く知らない状況です。

任意後見契約をする前から司法書士などの専門家に相談し、その内容を周囲の人と共有しましょう。

任意後見契約の認知度があまり高くなく、契約について誤解や不理解でトラブルを起こしたり、トラブルに巻き込まれたりする事例が多く起きています。

任意後見契約でサポートをお願いする人もサポートをする予定の人も安易に考えず、司法書士などの専門家に相談し、家族と意見共有することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

受遺者の種類と役割

1遺言書を作成して遺贈

①遺言書を作成して財産を引き継ぐ

被相続人は、生前に自分の財産を自由に処分することができます。

遺言書を作成して、だれに引き継いでもらうのか自由に決めることができます。

遺贈とは、遺言書を作成して相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。

遺言書なしで、遺贈はできません。

遺言書を作成して、遺言者の思うように財産を引き継ぐことができます。

②受遺者とは遺贈で財産を引き継ぐ人

受遺者とは、遺贈によって財産を引き継ぐ人です。

受遺者は、遺言書で明確に特定する必要があります。

相続人になる人は、法律で決まっています。

法律で決められた人以外の人は、相続人になることはできません。

相続人も相続人以外の人も、遺贈を受けることができます。

相続人以外の人には、自然人以外の法人も含まれます。

慈善団体やボランティア団体なども、遺贈を受けることができます。

受遺者は、遺贈によって財産を引き継ぐ人です。

③受遺者になる条件

(1)遺言書で特定されていること

受遺者になるためには、遺言書で明確に特定されている必要があります。

受遺者になる条件1つ目は、遺言書で特定されていることです。

(2)相続が発生したときに生きていること

受遺者になるためには、相続が発生したときに生きている必要があります。

受遺者が遺言者より先に死亡した場合、遺言書の該当の項目は無効になります。

遺言者が死亡したときに、遺言書の効力が発生するからです。

相続では、胎児は生まれたものと見なされます。

胎児が誕生前に相続が発生した場合、胎児は受遺者になることができます。

遺言書に効力が発生したときに、すでに死亡している人は遺贈を受けることができません。

受遺者が先に死亡した場合、受遺者の子どもなどが代わりに遺贈を受けることもできません。

遺言書の内容は、代襲相続できないからです。

受遺者になる条件2つ目は、相続が発生したときに生きていることです。

(3)相続欠格に該当しないこと

相続人になる人は、民法で決められています。

相続人になれない人も、民法で決められています。

例えば、被相続人を殺した人が相続することは、社会感情からみても許せない、相続する人としてふさわしくないということは納得できるでしょう。

相続欠格とは、相続人としてふさわしくない人の相続資格を奪う制度です。

相続資格だけでなく、遺贈を受ける資格も奪われます。

相続欠格は、被相続人の意思とは無関係に相続人の資格を奪う制度です。

受遺者になる条件3つ目は、相続欠格に該当しないことです。

2受遺者の種類と役割

①特定遺贈と包括遺贈

遺贈には、2種類あります。

特定遺贈と包括遺です。

特定遺贈とは、遺言書に、「財産〇〇〇〇を遺贈する」と財産を具体的に書いてある場合です。

包括遺贈とは、遺言書に、「財産すべてを包括遺贈する」「財産の2分の1を包括遺贈する」と割合だけ書いて財産を具体的に書いてない場合です。

遺贈には、特定遺贈と包括遺贈があります。

②特定受遺者

特定受遺者は、特定遺贈を受けた人です。

特定受遺者は、遺言書で明確に特定された財産だけを受け取ります。

遺言書に記載がない財産を受け取ることはありません。

特定受遺者は、マイナスの財産を受け取る心配もありません。

特定受遺者は、遺言書で明確に特定された財産だけを受け取る人です。

③特定受遺者の権利と義務

特定受遺者は、遺言書で明確に特定された財産を受け取る権利があります。

特定受遺者は、いつでも遺贈を放棄する権利があります。

特定受遺者は、遺産分割協議に参加する権利も義務もありません。

負担付遺贈では、一定の義務を負担することがあります。

④包括受遺者

包括受遺者は、包括遺贈を受けた人です。

包括受遺者は、遺言書で指定された割合の財産を受け取ります。

包括受遺者は、遺言書の内容によって4つのタイプがあります。

(1)全部包括受遺者

全部包括受遺者とは、相続財産を全部について包括遺贈を受けた人です。

例えば、「全財産を〇〇〇〇に遺贈する」と遺言書に書いてある場合です。

(2)割合的包括受遺者

割合的包括受遺者とは、相続財産を特定の割合で包括遺贈を受けた人です。

例えば、「財産の2分の1を〇〇〇〇に遺贈する」と遺言書に書いてある場合です。

(3)特定財産を除く包括受遺者

特定財産を除く包括受遺者とは、特定の財産を除く財産について包括遺贈を受けた人です。

特定遺贈と包括遺贈を組み合わせた遺贈と言えます。

(4)清算型包括受遺者

清算型包括受遺者とは、財産を売却して代金について包括遺贈を受けた人です。

不動産などを遺贈すると、放棄されることがあります。

包括受遺者のため、財産を売却して代金について包括遺贈をします。

⑤包括受遺者は遺産分割協議に参加する

包括遺贈をする場合、遺言書には割合だけ書いてあります。

包括受遺者は、具体的にどの財産を受け取るか分かりません。

具体的にどの財産を受けるのか、遺産分割協議で決定します。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話合いです。

包括受遺者は、遺産分割協議に参加する権利と義務があります。

具体的にどの財産を受け取るか決めるため、包括受遺者は遺産分割協議に参加します。

⑥包括受遺者の権利と義務

包括受遺者は、相続人と同一の権利と義務があります。

包括受遺者は、マイナスの財産も引き継ぎます。

包括遺贈の放棄は、相続放棄同様に3か月の期限があります。

⑦受遺者の主な役割

受遺者は、遺言書の内容に基づいて財産を引き継ぎます。

遺言書は、遺言者の意思を示すものです。

遺言書内容に基づいて財産を引き継ぐことは、遺言者の意思を実現することと言えます。

明確な遺言書によって財産移転をすることは、相続人間のトラブル防止に役立ちます。

受遺者の主な役割は、遺言者の意思を尊重して円滑な遺産相続を実現する点にあります。

3受遺者と相続人のちがい

ちがい①指定方法

相続が発生すると、被相続人の財産は相続人が相続します。

相続人になる人は、法律で決められています。

被相続人が何もしなくても、相続人は相続することができます。

受遺者とは、遺贈によって財産を引き継ぐ人です。

遺贈とは、遺言書で財産を引き継ぐことです。

被相続人が遺言書を作成しないと、受遺者は遺贈を受けることができません。

遺言書なしで、遺贈することはできないからです。

受遺者と相続人のちがい1つ目は、指定方法です。

ちがい②財産の取得方法

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

受遺者は、遺言書の内容により財産を引き継ぎます。

特定遺贈であれば、遺言書で特定された財産のみを引き継ぎます。

包括遺贈であれば、遺言書で指定された割合で引き継ぎます。

割合的包括遺贈の場合、遺産分割協議が必要です。

具体的に引き継ぐ財産を話し合いで決める必要があるからです。

受遺者と相続人のちがい2つ目は、財産の取得方法です。

ちがい③代襲相続

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

相続人になるはずだった子どもが被相続人より先に死亡することがあります。

被相続人より先に死亡した場合、相続人になるはずだった子どもの子どもが相続します。

代襲相続とは、相続人になるはずだった人が先に死亡したときに相続人になるはずだった人の子どもが相続することです。

相続人になるはずだった人が先に死亡しても、相続人になるはずだった人の子どもが相続することができます。

受遺者になるはずだった人が先に死亡した場合、受遺者になるはずだった人の子どもは受遺者になりません。

受遺者は、相続が発生したときに生きていることが条件だからです。

受遺者と相続人のちがい3つ目は、代襲相続です。

ちがい④相続放棄・遺贈の放棄の影響

相続が発生したら、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続人は、相続放棄をすることができます。

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

子どもが相続放棄をしたら、相続人でなくなります。

一部の子どもだけ相続放棄をしたら、他の子どもの相続分が増えます。

子ども全員が相続放棄をしたら、次順位相続人が相続します。

相続が発生したら、受遺者は遺贈を承認するか遺贈を放棄するか選択することができます。

遺贈を放棄したら、遺贈するはずだった財産は相続財産になります。

相続財産の分け方は、遺産分割協議で決定します。

受遺者と相続人のちがい4つ目は、相続放棄・遺贈の放棄の影響です。

ちがい⑤生命保険の受取人

被相続人に生命保険がかけてある場合、死亡保険金が支払われます。

死亡保険金の受取人として、相続人と指定してあることがあります。

相続人が受取人である場合、受遺者は死亡保険金を受け取ることはできません。

受遺者と相続人のちがい5つ目は、生命保険の受取人です。

ちがい⑥法人・団体が対象になる

相続人になる人は、法律で決められた家族です。

法律で決められた人以外が相続人になることはありません。

相続人や相続人以外の人が受遺者になることができます。

自然人以外にも、会社などの法人や慈善団体が受遺者になることができます。

受遺者と相続人のちがい6つ目は、法人・団体が対象になることです。

ちがい⑦遺産分割協議

相続人は、全員遺産分割協議に参加する権利と義務があります。

遺産分割協議は、相続人全員の合意で成立するからです。

受遺者は、包括受遺者のみ参加する権利と義務があります。

特定受遺者は、遺産分割協議に参加する権利と義務がありません。

受遺者と相続人のちがい7つ目は、遺産分割協議です。

4遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書は、被相続人の意思を示すものです。

自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。

実は、民法に遺言書を作ることができるのは15歳以上と定められています。

死期が迫ってから、書くものではありません。

遺言書は被相続人の意思を示すことで、家族をトラブルから守るものです。

遺贈とは、遺言によって相続人や相続人以外の人に、財産を引き継ぐものです。

遺贈は簡単に考えがちですが、思いのほか複雑な制度です。

遺言執行には、法的な知識が必要になります。

遺言の効力が発生したときに、遺言執行者からお断りをされてしまう可能性があります。

遺言書の内容によっては、遺言執行者を家庭裁判所に決めてもらう必要があります。

遺言書の内容に納得していない相続人がいる場合、財産を引渡そうとしないこともあります。

家族をトラブルから守ろうという気持ちを実現するために、せっかく遺言書を書くのですから、スムーズな手続を実現できるように配慮しましょう。

お互いを思いやり幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

遺言書の検認をしないと困る理由

1遺言書を見つけたら家庭裁判所に提出

①遺言書を勝手に開封してはいけない

相続が発生した後に、遺言書を見つけることがあります。

遺言書を作成したから、預かっておいて欲しいと依頼されるかもしれません。

遺言書を見つけた人や預かっていた人は、家庭裁判所に提出をする必要があります。

遺言書の検認とは、家庭裁判所に提出して開封してもらう手続です。

遺言書を見つけたら、家庭裁判所に提出をします。

②勝手に開封するとペナルティーのおそれ

遺言書の内容が気になっても、勝手に開封してはいけません。

勝手に開封すると、ペナルティーのおそれがあります。

遺言書は勝手に開封しないで、検認期日に開封してもらいます。

③検認手続では形状・内容を確認する

遺言書検認の申立てを受け付けたら、家庭裁判所は相続人全員を家庭裁判所に呼び出します。

相続人に立会いをしてもらって、遺言書を開封するためです。

遺言書を開封した後、遺言書の形状、加除の状態、日付や署名を確認します。

確認した内容は、検認調書に取りまとめます。

検認調書を見れば、検認期日時点の遺言書の形状・内容が分かります。

検認期日以降に改ざんや変造をした場合、検認調書と照らし合わせることで分かってしまいます。

検認期日以降、改ざんや変造を防止することができます。

検認手続は、遺言書の改ざんや変造を防止するための手続です。

検認手続では、遺言書の形状・内容を確認します。

④うっかり開封しても無効にならない

遺言書を見つけたら、家庭裁判所に提出をする必要があります。

封筒に遺言書と書いてあれば、中身は遺言書であると気がつくことができるでしょう。

封筒に遺言書と書いてあっても、書いてあることに気がつかないことがあります。

封筒に何も書いていない場合、遺言書であると気がつくことができません。

遺言書であることに気づかず、開封してしまうことがあります。

家庭裁判所で開封してもらうルールがあることを知らないかもしれません。

うっかり開封してしまっても、遺言書は無効になりません。

他の相続人や家庭裁判所に正直に話すことで、トラブルを防ぐことができます。

遺言書は余計な小細工をせず、そのまま家庭裁判所に提出をします。

開封してしまっても、検認手続が必要です。

⑤封がされていなくても検認手続

封がされていない遺言書が見つかることがあります。

封がされていなくても、遺言書の検認手続は必要です。

封筒に入っていない遺言書が見つかることがあります。

封筒に入っていなくても、遺言書の検認手続は必要です。

検認手続は、遺言書の改ざんや変造を防止するための手続だからです。

封がされてなくても封筒に入っていなくても、改ざんや変造を防止する必要があります。

封がされていなくても、検認手続をします。

⑥遺言書の検認が不要なケース

(1)公正証書遺言は検認不要

公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。

公正証書遺言は、検認不要です。

公正証書遺言を作成した後、遺言書原本は公証役場で厳重に保管されます。

改ざんや変造があり得ません。

公正証書遺言は、改ざんや変造を防止するための手続をする必要がありません。

公正証書遺言は、検認不要です。

(2)法務局保管制度利用の自筆証書遺言は検認不要

自筆証書遺言は、自分で保管するのが原則です。

条件を満たす自筆証書遺言は、法務局に提出して保管してもらうことができます。

自筆証書遺言を受付けたら、法務局で厳重に保管されます。

改ざんや変造があり得ません。

法務局保管制度を利用したら、改ざんや変造を防止するための手続をする必要がありません。

法務局保管制度利用の自筆証書遺言は、検認不要です。

2遺言書の検認をしないと困る理由

理由①相続手続が進められない

自宅などで見つけた自筆証書遺言は、検認手続が必要です。

検認手続が必要なのに検認手続をしていない場合、相続手続を進めることができません。

不動産の名義変更をしたいと思っても、法務局は受け付けてくれません。

預貯金口座の凍結解除をしたいと思っても、金融機関は受け付けてくれません。

検認手続が終わったら、検認済証明書が発行されます。

相続手続を進めるためには、検認済証明書が必要です。

検認手続をしていないと、検認済証明書が発行されません。

理由1つ目は、相続手続が進められないことです。

理由②検認しないとペナルティーのおそれ

遺言書を見つけたら、家庭裁判所に提出する必要があります。

家庭裁判所の検認手続をしないで開封すると、ペナルティーのおそれがあります。

ペナルティーの内容は、5万円以下の過料です。

過料とは、行政上の義務違反に対するペナルティーです。

過料は刑罰ではないから、前科が付きません。

前科が付かないと言っても、5万円以下のペナルティーは負担が重いでしょう。

理由2つ目は、検認しないとペナルティーのおそれです。

理由③相続人間でトラブル

検認手続の目的は、遺言書の改ざんや変造を防止することです。

家庭裁判所で開封された遺言書であれば、改ざんや変造はなかったと信じられるでしょう。

検認手続をしないと、他の相続人から疑われます。

改ざんや変造をしていなくても、疑いの目を向けられるのは辛いものです。

遺言書の内容によっては、疑いが強められるでしょう。

理由3つ目は、相続人間でトラブルになることです。

理由④遺言書を隠匿すると相続欠格

相続が発生すると、家族は忙しくなります。

死亡届の提出から葬式の手配、親戚や知人への連絡など、たくさんの用事があるからです。

遺言書検認の申立ては、家庭裁判所の手続です。

知識がないと、よく分からないことが多いでしょう。

よく分からないからと先延ばしをしていると、遺言書を隠匿しているように見えるかもしれません。

遺言書を隠匿して不当に利益を得ようとした場合、相続欠格になります。

相続欠格とは、相続人としてふさわしくない人の相続資格を奪う制度です。

遺言書は、遺言者の意思を示すものです。

遺言書を隠匿する行為は、遺言者の意思を踏みにじる行為と言えます。

相続人としてふさわしくないから、相続資格が奪われます。

理由4つ目は、遺言書を隠匿すると相続欠格になることです。

理由⑤遺言書を隠匿すると刑事罰

遺言書は、権利義務に関する書面です。

権利義務に関する書面を隠匿した場合、私用文書毀棄罪に問われます。

私用文書毀棄罪は、罰金刑では済みません。

拘禁刑のみが規定されている重い犯罪です。

遺言書を隠匿すると、厳しく処罰される可能性があります。

理由5つ目は、遺言書を隠匿すると刑事罰になることです。

3遺言書検認の申立ての流れ

手順①必要書類の準備

遺言書検認の申立てで必要な書類は、次のとおりです。

・遺言書検認の申立書

・遺言者の住民票または戸籍の附票

・遺言者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

・相続人全員の戸籍謄本

・相続人全員の住民票または戸籍の附票

・収入印紙800円分

・裁判所が使う郵便切手

郵便切手は、裁判所によって額面や枚数が異なります。

例えば、名古屋家庭裁判所では、次のとおりです。

・110円 関係人数+3枚

事案によっては追加で書類が必要ですと、言われることがあります。

手順1つ目は、必要書類の準備です。

手順②家庭裁判所へ提出

遺言書検認の申立書と必要書類を取りまとめて、家庭裁判所へ提出します。

提出先は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

遺言者の最後の住所地は、遺言者の住民票や戸籍の附票で確認することができます。

家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。

遺言書検認の申立書は、郵送で提出することができます。

手順2つ目は、家庭裁判所へ提出です。

手順③検認期日通知書の受取り

遺言書検認の申立書を受付けたら、申立人と相続人全員に対して検認期日を通知します。

申立人は、検認期日に出席する必要があります。

家庭裁判所によっては、スケジュール調整の連絡があることがあります。

他の相続人は、検認期日に欠席しても差し支えありません。

手順3つ目は、検認期日通知書の受取りです。

検認期日は、申立てから半月~1か月程度先になることが多いでしょう。

手順④検認期日当日

申立人は、検認期日を欠席できません。

遺言書を持って、家庭裁判所へ出向きます。

出席した相続人の立会いのもと、遺言書が開封されます。

遺言書の日付、署名、筆跡、押印などを確認します。

検認期日当日は、15~30分程度で終わります。

検認期日に欠席した場合、遺言書の検認が完了したことが通知されます。

手順4つ目は、検認期日当日です。

手順⑤検認済証明書の申請

遺言書の検認が終了したら、検認済証明書を申請します。

検認済証明書の申請は、手数料がかかります。

遺言書1通につき、150円です。

手数料は、収入印紙で納入します。

手順5つ目は、検認済証明書の申請です。

4遺言書検認の注意点

注意①遺言書検認期日は欠席していい

遺言書検認の申立書を受付けたら、家庭裁判所は相続人全員を家庭裁判所へ呼び出します。

申立人は、検認期日を欠席できません。

申立人は、検認期日当日に遺言書を持って行く必要があるからです。

申立人以外の相続人は、単に立会いをするだけです。

欠席しても、差支えありません。

検認期日に出席しても欠席しても、不利な取り扱いはされません。

検認期日に出席しても欠席しても、相続資格を失うことはありません。

注意点1つ目は、遺言書検認期日は欠席していいことです。

注意②遺言書の検認をしても遺言書の効力は無関係

遺言書の検認手続をしても、遺言書の効力に影響はありません。

検認手続は、遺言書の改ざんや変造を防止するための手続だからです。

遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。

書き方ルールに違反した遺言書は、無効になります。

検認手続で遺言書を開封したところ、書き方ルールに違反した遺言書が見つかることがあります。

遺言書の検認をしても、書き方ルールに違反した遺言書は無効です。

遺言書の検認手続は、遺言書の効力に影響がないからです。

注意点2つ目は、遺言書の検認をしても遺言書の効力は無関係です。

注意③期限はなくても早めに遺言書検認の申立て

遺言書の検認の申立てに、明確な期限はありません。

明確な期限がないから、先延ばししがちです。

先延ばしすると、遺言書を隠していると疑われるでしょう。

相続人間でトラブルに発展するリスクがあります。

注意点3つ目は、期限はなくても早めに遺言書検認の申立てをすることです。

注意④複数の遺言書はすべて検認手続

複数の遺言書が見つかることがあります。

複数の遺言書が見つかったら、すべて検認手続をします。

複数の遺言書がある場合、内容が両立できれば全部有効です。

内容が両立できない場合、日付の新しい遺言書が有効です。

多くの場合、開封しないと内容は分からないでしょう。

注意点4つ目は、複数の遺言書はすべて検認手続をすることです。

注意⑤検認手続をしても遺産分割協議

遺言書を確認したところ、内容が大きく偏っていることがあります。

偏った内容の遺言書を執行した場合、相続人間でトラブルになるでしょう。

相続人間でトラブルになる遺言書なのに、あえて執行してトラブルにする必要はありません。

相続人全員で話合いをして、分け方を決めた方が合理的です。

遺言書の検認手続をしても、遺産分割協議をすることができます。

注意点5つ目は、検認手続をしても遺産分割協議ができることです。

5遺言書検認の申立てを司法書士に依頼するメリット

自筆証書遺言や秘密証書遺言を預かっている人や見つけた人は、家庭裁判所に提出する必要があります。

遺言書を隠したり捨てたりすると、相続人になることができません。

他の相続人から疑いをかけられてトラブルになるのを避けるためにも、すみやかに家庭裁判所に検認の申立てをしましょう。

申立てのためには、たくさんの書類が必要になります。

遺言書の検認を司法書士に依頼した場合、遺言書検認申立書の作成だけでなく、家庭裁判所への提出もおまかせいただけます。

遺言書を預かっている方や見つけた方はトラブルになる前に、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

相続発生から10年後でも相続放棄ができる

1相続放棄の期限は3か月

①相続放棄は家庭裁判所の手続

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄を希望する申立てをします。

家庭裁判所が相続放棄を認める決定をしたら、相続放棄申述受理通知書が届きます。

相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

②期限3か月のスタートは知ってから

相続放棄には、期限があります。

相続があったことを知ってから、3か月です。

相続があったことを知ってからとは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。

3か月以内に何もしないと、単純承認したと見なされます。

相続放棄の期限3か月に区切ることで、相続関係を早期に安定させることができます。

遺産分割や債務処理を円滑に進めるためにも、相続放棄の期限3か月は重要です。

③熟慮期間伸長の申立て

相続を単純承認するか相続放棄をするか、相続人の自己責任と考えられています。

相続人は財産を調査して、判断しなければなりません。

相続財産が海外に多数存在するなどの事情があると、3か月の期限内に調査しきれないことがあるでしょう。

家庭裁判所に対して、熟慮期間伸長の申立てをすることができます。

家庭裁判所の判断で、熟慮期間を伸長してもらうことができます。

2相続発生から10年後でも相続放棄ができる

ケース①相続発生を知らなかったから相続放棄

(1)被相続人や被相続人の家族と疎遠

大切な家族が死亡したら、他の家族や知人には真っ先に連絡するでしょう。

さまざまな家族の事情から、被相続人や被相続人の家族と疎遠になっていることがあります。

(2)相続人が行方不明

長期間疎遠になったまま行方不明になって、連絡が取れなくなることがあります。

(3)被相続人の死亡を連絡しない

相続人調査をすると、思いもよらない相続人が見つかることがあります。

見知らぬ相続人と交流がないから、連絡をためらってしまうことがあります。

(4)上申書に書くべきポイント

被相続人の死亡を知らなかった場合、相続があったことを知らないと言えます。

熟慮期間3か月がスタートするのは、相続があったことを知ったときです。

被相続人の死亡を知らなかったから、熟慮期間3か月がスタートしません。

相続発生から10年後でも、熟慮期間3か月以内に相続放棄をすることができます。

上申書を作成して、次の点を詳細に説明するといいでしょう。

・被相続人や被相続人の家族と疎遠になっていること

・被相続人の死亡を知ったきっかけ

手紙などを受け取ったことで死亡を知った場合、手紙や封筒は重要です。

被相続人の死亡を知ったきっかけを裏付ける証拠になるからです。

ケース②相続人であることを知らなかったから相続放棄

(1)先順位相続人が相続放棄をしたことを知らなかった

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になると考えるのが自然です。

家庭裁判所で相続放棄が認められても、次順位相続人に連絡されません。

相続放棄をした人に、次順位相続人に連絡する義務はありません。

(2)先順位相続人が先に死亡したことを知らなかった

被相続人の子どもが相続人になると信じていたのに、先に死亡することがあります。

被相続人や被相続人の交流が少ないと、家族関係は良く分からないでしょう。

(3)被代襲者が生きていると信じていた

代襲相続とは、被相続人の子どもが被相続人より先に死亡した場合に先に死亡した子どもの子どもが相続することです。

先に死亡した子どもが被代襲者で、先に死亡した子どもの子どもが代襲相続人です。

被代襲者が死亡したことを知らないと、相続人であること知ることができません。

(4)上申書に書くべきポイント

自分が相続人であることを知らなかった場合、相続があったことを知らないと言えます。

熟慮期間3か月がスタートするのは、相続があったことを知ったときです。

自分が相続人であることを知らなかったから、熟慮期間3か月がスタートしません。

相続発生から10年後でも、熟慮期間3か月以内に相続放棄をすることができます。

上申書を作成して、次の点を詳細に説明するといいでしょう。

・被相続人や被相続人の家族と疎遠になっていること

・相続人であることを知ったきっかけ

手紙などを受け取ったことで死亡を知った場合、手紙や封筒は重要です。

被相続人の死亡を知ったきっかけを裏付ける証拠になるからです。

ケース③相続財産があることを知らなかったから相続放棄

(1)債務を知らなかった

被相続人と別居している場合、被相続人の経済状況を詳しく知らないことが多いでしょう。

被相続人の死亡を知っても、債務の存在を知らないことがあります。

(2)被相続人の保証債務を知らなかった

被相続人が第三者の債務について、連帯保証人になっていることがあります。

連帯保証人とは、債務者が借金を返せなくなったときに肩代わりをする人です。

連帯保証人が死亡した場合、保証債務は相続人が相続します。

保証債務とは、連帯保証人が負う肩代わりの義務です。

債務者が順調に借金を返済している間は、連帯保証人に連絡することはありません。

被相続人が死亡し長期間経過してから、肩代わりをして欲しいと言ってくることがあります。

(3)財産調査しても財産が見つからなかった

被相続人に目立った財産がない場合、相続手続は不要と考えるでしょう。

相続手続をしないまま長期間経過した後、借金を催促されることがあります。

(4)被相続人が債務を隠していた

借金や保証債務の存在を家族に対して、秘密にしていることがあります。

借用書や保証契約書など債務に関する書類を隠して、自分だけで管理するかもしれません。

被相続人が書類を隠していると、家族は債務の存在に気づくことができないでしょう。

(5)財産価値に重大な誤認があった

被相続人が財産を所有していても、財産価値に重大な誤認をすることがあるでしょう。

専門家の意見を信じ、不動産価値1億円を100万円程度に誤認していました。

被相続人と相続人の交際状況から、負債がないと信じるに相当の理由があると考えられました。

登記簿謄本から根抵当権が設定されており、被相続人に1000万円超の債務が判明しました。

(6)上申書に書くべきポイント

相続財産があることを知らなかった場合、相続があったことを知らないと言えます。

熟慮期間3か月がスタートするのは、相続があったことを知ったときです。

相続財産があることを知らなかったから、熟慮期間3か月がスタートしません。

相続発生から10年後でも、熟慮期間3か月以内に相続放棄をすることができます。

上申書を作成して、次の点を詳細に説明するといいでしょう。

・相続財産状況を調べても、分からなかったこと

・被相続人の債務や保証債務を知ったきっかけ

ケース④期限が3か月であることを知らなかったは認められない

相続放棄には、3か月の期限があります。

法律を勉強したことがないと、3か月の期限があることを知らないかもしれません。

熟慮期間3か月を知らなかったから、教えてもらえなかったからは、通用しません。

熟慮期間3か月の期限を知らなくても、相続放棄は認められません。

ケース⑤相続人でないと誤認したからは認められない

相続人になる人は、法律で決められています。

相続人でないと誤認しても、3か月の期限経過で相続放棄は認められなくなります。

例えば、被相続人と別戸籍だから相続人でなくなるなどの誤認です。

現実は被相続人と別戸籍になっても、相続人になります。

3期限が過ぎてから相続放棄をする注意点

注意①相続放棄が認められるか家庭裁判所が判断

相続放棄の申立てを受付けたら、家庭裁判所は内容を審査します。

家庭裁判所が重視するポイントは、次のとおりです。

・相続があったことを認識した時点

・知らなかった理由に合理性があるか

・相続人が財産調査を行うのに著しい困難があったか

・相続があったことを認識してから3か月以内に手続をしたか

・特別な事情を詳細に説明しているか

・事情を裏付ける証拠資料を提出しているか

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。

通常、上申書を提出して家庭裁判所を説得します。

相続放棄の申立てや必要書類を見ても、特別な事情は分からないからです。

家庭裁判所が重視するポイントを押さえて、簡潔に書くことが重要です。

上申書に、特別な様式はありません。

家庭裁判所の知りたい事柄を無視した感情論や攻撃的表現は、控えるといいでしょう。

注意②単純承認と見なされるリスクと回避策

相続が発生したら、相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。

単純承認も相続放棄も、後から撤回することはできません。

撤回を認めると、相続が混乱するからです。

相続財産を利用処分すると、単純承認をしたと見なされます。

次の行為は、単純承認と見なされます。

・相続財産の売却

・遺産分割協議

・債権の取立て

単純承認をした後に、相続放棄をすることはできません。

事情を知らずに家庭裁判所が相続放棄を認める決定をしても、後から裁判などで無効になります。

注意③被相続人の最後の住所地不明でも相続放棄ができる

相続放棄の申立先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

通常、被相続人の最後の住所地は被相続人の住民票を取得して確認することができます。

被相続人が死亡してから長期間経過している場合、住民票が廃棄されていることがあります。

住民票は、永年保管でないからです。

今でこそ保存期間は150年ですが、令和元年までは5年でした。

市町村役場は、保存期間を過ぎた書類を順に廃棄します。

必要な書類が廃棄されていると、取得できなくなってしまうおそれがあります。

住民票が廃棄されている場合、死亡届の記載事項証明書を取得します。

死亡届の記載事項証明書で、最後の住所地を確認することができます。

死亡届の記載事項証明書は、市区町村役場から送付を受けた年度の翌年から27年間保管されています。

4相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄は、その相続でチャンスは1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできます。

高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。

一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。

司法書士は、相続放棄が無効にならないようにサポートしています。

相続放棄を考えている方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。