Author Archive

出生から死亡までの戸籍謄本の取り方

1被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要になる

①相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は、次のとおりです。

(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

②戸籍を抜けても相続人

相続人になる人は、法律で決まっています。

被相続人と同じ戸籍に入っている人も別の戸籍に入っている人も、相続人になります。

戸籍は、その人の身分関係を記録する帳簿に過ぎません。

帳簿が別であっても同じであっても、相続人であることに変わりはありません。

例えば、被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

子どもが結婚したら、夫婦の戸籍が作られます。

結婚した子どもは、被相続人の戸籍から除籍されて夫婦の戸籍に移ります。

結婚しても、子どもは子どもです。

被相続人の子どもは、相続人になります。

被相続人の戸籍を抜けても、相続人になります。

③新しい戸籍に書き写されない項目がある

戸籍は、本籍地の市区町村に備えてあります。

戸籍の筆頭者と配偶者は、本籍地を変更することができます。

転籍とは、本籍地を変更することです。

別の市区町村に転籍をすると、新本籍地の市区町村で新しい戸籍が作られます。

新しい戸籍が作られるとき、古い戸籍に記載されている内容のうち書き写される項目と書き写されない項目があります。

例えば、子どもが結婚した後に、転籍することがあります。

新しい戸籍には、子どもは書き写されません。

死亡時の戸籍謄本を見るだけでは、子どもの存在を見落とすでしょう。

相続人である子どもを見落とさないため、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります。

新しい戸籍に、書き写されない項目があります。

④代襲相続で被代襲者の出生から死亡までの戸籍謄本が必要になる

相続人になる人は、法律で決まっています。

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

相続人になるはずだったのに、子どもが先に死亡することがあります。

相続人になるはずの子どもが先に死亡した場合、代襲相続が発生します。

子どもの子どもや子どもの孫が代襲相続人になります。

相続人になるはずだった人を被代襲者と言います。

相続人になるはずだった子どもについて、出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります。

被代襲者の戸籍を抜けても、代襲相続人になるからです。

相続人になるはずだった子どもに、子どもや孫がいないことがあります。

代襲相続人がいない場合も、出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります。

子どもや孫がいないことは、出生から死亡までの戸籍謄本で証明する必要があるからです。

代襲相続で、被代襲者の出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります。

⑤兄弟姉妹相続で父母の出生から死亡までの戸籍謄本が必要になる

被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹になります。

兄弟姉妹が相続人になる場合、被相続人の父母の出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります。

兄弟姉妹と言うと、父母が同じ兄弟姉妹だけをイメージするかもしれません。

兄弟姉妹には、異父兄弟や異母兄弟が含まれます。

父の子どもを見落とさないため、父の出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります。

母の子どもを見落とさないため、母の出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります。

兄弟姉妹相続では、たくさんの戸籍謄本を準備することになります。

相続人になるはずだったのに、兄弟姉妹が先に死亡することがあります。

相続人になるはずの兄弟姉妹が先に死亡した場合、代襲相続が発生します。

兄弟姉妹の子どもが代襲相続人になります。

被代襲者である兄弟姉妹について、出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります。

甥姪が相続人になる場合、戸籍謄本が最も多く必要になります。

兄弟姉妹相続で、父母の出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります。

2出生から死亡までの戸籍謄本の取り方

①配偶者・直系血族の戸籍謄本は広域交付の対象

相続が発生したら、相続人は相続手続をします。

相続手続の最初の難関は、相続人調査です。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本をすべて用意する必要があります。

配偶者・直系血族の戸籍謄本は、広域交付で取得することができます。

戸籍謄本の広域交付とは、本籍地の市区町村役場以外の市区町村役場で戸籍謄本を取得する制度です。

例えば、本籍地が名古屋市以外の人が名古屋市内の各区役所で、戸籍謄本を取得することができます。

本籍地が名古屋市の人が名古屋市以外の市区町村役場で、戸籍謄本を取得することができます。

配偶者・直系血族であれば、出生から死亡までの連続した戸籍謄本をすべて近隣の市区町村役場で取得することができます。

被相続人の本籍地でなくても近隣の市区町村役場に出向いて取得することができるので、とても便利です。

配偶者・直系血族の戸籍謄本は、広域交付の対象です。

②広域交付で代理請求はできない

広域交付制度を利用する場合、請求人が市区町村役場に出向く必要があります。

市区町村役場は、平日の昼間のみ業務を行っています。

仕事や家事で忙しい人にとって、平日の昼間に時間を作るのは難しいでしょう。

代理人に依頼して、戸籍謄本を取得することができます。

司法書士などの専門家を代理人に立てて、戸籍謄本の取得を依頼することができます。

代理人を立てて戸籍謄本を取得する場合、広域交付を利用することはできません。

一般的に、赤ちゃんなどの未成年者が契約などをする場合、親などが代わりにするでしょう。

赤ちゃんなどの未成年者が相続人になる場合、親などが代わりに戸籍謄本を取得することができます。

親などが代わりに戸籍謄本を取得する場合、広域交付を利用することはできません。

親は、赤ちゃんなどの未成年者の代理人だからです。

代理人が任意代理人であっても法定代理人であっても、広域交付を利用することはできません。

広域交付で、代理請求はできません。

③広域交付で郵送請求ができない

広域交付制度を利用する場合、請求人が市区町村役場に出向く必要があります。

仕事や家事で忙しい人にとって、仕事場や自宅を離れることができないでしょう。

戸籍謄本は、郵送で取得することができます。

郵送で戸籍謄本を取得する場合、広域交付を利用することはできません。

広域交付が利用できるのは、窓口請求のみだからです。

広域交付で郵送請求はできません。

④広域交付が利用できないときは本籍地の市区町村役場へ請求

戸籍謄本は、原則として、本籍地の市区町村役場に請求します。

広域交付を利用できない場合、本籍地の市区町村役場に請求します。

本籍地の市区町村役場が遠方である場合、郵送で請求することができます。

多くの人は、たくさんの戸籍を渡り歩いています。

複数の本籍地があることが多いでしょう。

それぞれの市区町村役場に、戸籍謄本を請求する必要があります。

広域交付ができない場合、本籍地の市区町村役場へ請求する必要があります。

⑤郵送請求で定額小為替

戸籍謄本や戸籍の附票を請求する場合、市区町村役場に発行手数料を払う必要があります。

窓口請求をする場合、その場で現金や電子マネーで支払うことができます。

戸籍謄本や戸籍の附票を郵送請求する場合、発行手数料は定額小為替で納入します。

定額小為替は、「ていがくこがわせ」と読みます。

現金は、普通郵便で送ることができません。

現金封筒を送る場合、書留料金が追加でかかります。

定額小為替は、普通郵便で送ることができます。

戸籍謄本を郵送請求する場合、一緒に定額小為替を送ります。

⑥被相続人の戸籍に入っている人はコンビニで取得できる

本籍地の市区町村役場によっては、戸籍謄本のコンビニ交付サービスに対応していることがあります。

地方公共団体情報システム機構のホームページで、本籍地の市区町村役場が戸籍謄本のコンビニ交付サービスに対応しているか調べることができます。

コンビニエンスストアは日本中いたるところにあるから、とても便利です。

戸籍謄本のコンビニ交付を利用するには、マイナンバーカードが必要です。

除籍謄本は、戸籍謄本のコンビニ交付の対象外です。

請求人が親と同じ戸籍に入っている場合、コンビニで自分の戸籍謄本を取得することができます。

自分の戸籍謄本を確認すると、親の戸籍を確認することができます。

親の戸籍に入っている人は、コンビニで親の戸籍謄本を取得することができます。

3戸籍謄本を取得するときに知っておくこと

①戸籍謄本と戸籍抄本のちがい

戸籍は、その人の身分関係を記録する帳簿です。

戸籍謄本と戸籍抄本は、どちらも市区町村役場に備えてある帳簿の写しです。

戸籍謄本は、戸籍全部事項証明書です。

戸籍謄本は、その戸籍に入っている人全員が証明されます。

戸籍抄本は、戸籍一部事項証明書です。

戸籍謄本は、その戸籍に入っている人のうち特定の人だけが証明されます。

相続放棄など戸籍抄本では、受け付けてもらえないことがあります。

②死亡届提出直後は戸籍に反映していない

死亡届は、戸籍法の定めにより行う届出です。

人が死亡したら、死亡届の提出が義務付けられています。

家族が死亡したら、相続手続をします。

相続手続では、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります。

死亡届提出直後に戸籍謄本を取得しても、死亡が反映していません。

被相続人の戸籍謄本に死亡が記載されていない場合、相続手続で使うことができません。

死亡届を提出してから戸籍に反映するまで、時間がかかります。

本籍地の市区町村役場に死亡届を出した場合、比較的早く戸籍に反映します。

死亡届は、本籍地以外にも届出人の住所地や死亡地で提出することができます。

本籍地以外の市区町村役場に提出した場合、時間がかかりがちです。

戸籍に記録するのは、本籍地の市区町村役場だからです。

受付をするだけで本籍地に回送すると、郵送の時間分余計に時間がかかります。

死亡届提出直後は、戸籍に死亡が反映していません。

③定額小為替は郵便局貯金窓口で購入

戸籍謄本を取得するとき、市区貯村役場に手数料を払う必要があります。

郵送請求をする場合、手数料は定額小為替で納入します。

定額小為替は、郵便局の貯金窓口で購入することができます。

定額小為替の発行手数料は、1枚200円です。

コンビニエンスストアやゆうゆう窓口で、購入することはできません。

郵便局の貯金窓口は、土日祝日は業務を行っていません。

郵便局貯金窓口の業務時間内に、出向いて購入する必要があります。

郵便局の貯金窓口は、クレジットカードや電子マネーの取り扱いはしていません。

定額小為替の購入は、現金払いのみです。

切手で支払うことも、できません。

定額小為替は、郵便局貯金窓口で購入します。

④1通取得して法定相続情報一覧図

相続手続先は、たくさんあることが多いでしょう。

戸籍謄本を何通取得したらいいのか、不安になるかもしれません。

戸籍謄本を取得するとき、市区町村役場に手数料をかかります。

たくさんの戸籍謄本を取得すると、手数料がかさみます。

戸籍謄本は1通取得して、法定相続情報一覧図を発行してもらうのがおすすめです。

法定相続情報一覧図は、被相続人を中心にして相続関係を家系図のようにとりまとめた書類です。

戸籍謄本等と家系図を点検して、登記官が認証文と証明印を押して発行してくれます。

法定相続情報一覧図は、必要な枚数だけ発行してもらうことができます。

戸籍謄本は1通取得して、法定相続情報一覧図を発行してもらうのがおすすめです。

4相続手続を司法書士に依頼するメリット

相続が発生したら、家族は大きな悲しみに包まれます。

大きい悲しみのなかで、相続人を調査するのは身体的にも精神的にも大きな負担になります。

相続人調査は、司法書士などの専門家に依頼することができます。

被相続人の離婚歴を家族が知らなかったケースは、少なくありません。

見知らぬ相続人が見つかると、さらに大きな精神的負担がかかります。

仕事や家事で忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続を丸ごとおまかせできます。

家族にお世話が必要な方がいて、頻繁に家を空けられない方からのご相談もお受けしております。

相続手続でお疲れが出る前に、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

遺贈を受けた人に不動産取得税

1不動産取得税は取得時1回のみ

①不動産を取得する人に課税

不動産取得税とは、不動産を取得したときに1回だけ課される税金です。

有償で取得しても無償で取得しても、課税されます。

登記をしても登記をしなくても、課税されます。

不動産の取得とは、売買、建築、増改築、贈与、交換です。

不動産取得税は、不動産を取得した人に課される税金です。

②不動産を取得したら県税事務所に申告

不動産取得税は、都道府県税です。

不動産を取得したら、都道府県税事務所に申告をします。

申告期限は、都道府県によって異なります。

愛知県は、不動産を取得してから60日以内です。

郵送で申告することができます。

申告期限までに登記がされた場合、原則として申告は不要です。

不動産取得税が軽減される場合、不動産取得税減額等申請書を提出します。

③不動産取得税に免税点

不動産取得税には、免税点があります。

取得した不動産の価格が次の金額未満の場合、不動産取得税は課されません。

(1)土地 10万円

(2)家屋

新築、増築、改築 23万円

その他 12万円

④納税通知書が届いたら納付

不動産の取得から1年以内に不動産取得税の納税通知書が届きます。

基本的には、納税が必要に人にのみ納税通知書が送られます。

納税通知書に記載された金額を納付します。

不動産取得税がかからないはずなのに、納税通知書が届くことがあります。

納税通知書記載の県税事務所に、納税の必要について確認しましょう。

2遺贈を受けた人に不動産取得税がかかる

①特定遺贈で相続人以外の人が不動産取得は課税

遺贈とは、遺言書を作成した相続人や相続人以外の人に財産を引き継いでもらうことです。

相続で財産を引き継ぐことができるのは、相続人だけです。

相続人になる人は、法律で決められています。

相続人は、相続で財産を引き継ぐことができるし遺贈で財産を引き継ぐことができます。

相続人以外の人は、相続で財産を引き継ぐことができないけど遺贈で財産を引き継ぐことができます。

遺贈には、2種類あります。

特定遺贈と包括遺贈です。

特定遺贈とは、遺言書に、「財産〇〇〇〇を遺贈する」と財産を具体的に書いてある場合です。

包括遺贈とは、遺言書に、「財産すべてを包括遺贈する」「財産の2分の1を包括遺贈する」と割合だけ書いて財産を具体的に書いてない場合です。

相続人以外の人に不動産を遺贈することができます。

特定遺贈で相続人以外の人が不動産を取得した場合、不動産取得税が課されます。

②相続時精算課税制度で不動産取得は課税

相続時精算課税制度とは、贈与税の制度です。

相続時精算課税を選択すると、2500万円まで特別控除があります。

累計2500万円までの贈与が非課税になります。

贈与した財産を相続財産に算入して、相続税を計算する制度です。

次の条件に該当する場合、相続時精算課税制度を選択することができます。

(1)贈与する人 60歳以上の父母または祖父母

(2)贈与を受ける人 18歳以上の子どもや孫

相続時精算課税制度を適切に利用したら、大きな節税が期待できるでしょう。

相続時精算課税制度を利用して、不動産を取得することができます。

相続時精算課税制度を利用して不動産を取得する場合、不動産取得税が課されます。

相続時精算課税制度を利用して不動産を取得するのは、贈与扱いだからです。

③夫婦間の居住用不動産の特例で不動産取得は課税

夫婦間の居住用不動産の特例とは、贈与税の制度です。

夫婦間の居住用不動産の特例を利用すると、最高2000万円まで配偶者控除を受けることができます。

次の条件に該当する場合、夫婦間の居住用不動産の特例を受けることができます。

(1)夫婦の婚姻期間20年を過ぎた後の贈与

(2)贈与された財産は居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭

(3)贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与を受けた人が現実に居住

夫婦間の居住用不動産の特例を受けることで、大きな節税が期待できるでしょう。

夫婦間の居住用不動産の特例を利用して、不動産を取得することができます。

夫婦間の居住用不動産の特例を利用して不動産を取得する場合、不動産取得税が課されます。

夫婦間の居住用不動産の特例を利用して不動産を取得するのは、贈与扱いだからです。

④死因贈与で不動産取得は課税

遺贈とは、遺言書を作成した相続人や相続人以外の人に財産を引き継いでもらうことです。

遺言書は、遺言者がひとりで作成することができます。

遺言書を作成するときに、相続人や財産を受け取る人の同意は不要です。

贈与は、贈与をする人と贈与を受け取る人の契約です。

死因贈与は、贈与をする人が死亡したときに効力が発生する贈与契約です。

贈与契約は、贈与をする人と贈与を受け取る人の合意があれば口約束でも成立します。

口約束の贈与契約は立証が難しいのでおすすめしませんが、口約束の死因贈与契約も有効です。

死因贈与で財産を受け取った場合、相続税の対象になります。

死因贈与契約によって、不動産を取得することができます。

死因贈与契約によって不動産を取得する場合、不動産取得税が課されます。

死因贈与契約によって不動産を取得するのは、贈与扱いだからです。

⑤遺産分割協議やり直しで不動産取得は課税

遺産分割協議は、相続人全員の合意があればやり直しをすることができます。

遺産分割協議のやり直しをした場合、相続財産の分け方に変更があるでしょう。

遺産分割協議のやり直しによって、不動産を取得することができます。

法律上は遺産分割協議のやり直しであっても、税務上は贈与の扱いです。

遺産分割協議のやり直しによって不動産を取得する場合、不動産取得税が課されます。

遺産分割協議のやり直しによって不動産を取得するのは、贈与扱いだからです。

3相続人に不動産取得税がかからない

①相続で不動産取得は非課税

相続人になる人は、民法で決まっています。

相続人が相続で不動産を取得することができます。

相続で不動産を取得する場合、不動産取得税が課されません。

相続で不動産を取得する場合、不動産取得税の申告書の提出は不要です。

②特定遺贈で相続人が不動産取得は非課税

遺贈とは、遺言書を作成した相続人や相続人以外の人に財産を引き継いでもらうことです。

相続人は、相続で財産を引き継ぐことができるし遺贈で財産を引き継ぐことができます。

遺言書を作成して、相続人に不動産を遺贈することができます。

特定遺贈で相続人が不動産を取得する場合、不動産取得税が課されません。

③包括遺贈で不動産取得は非課税

包括遺贈とは、遺言書に、「財産すべてを包括遺贈する」「財産の2分の1を包括遺贈する」と割合だけ書いて財産を具体的に書いてない場合です。

遺言書を作成して、相続人や相続人以外の人に包括遺贈をすることができます。

遺言書で一部包括遺贈を受けたら、遺産分割協議が必要です。

遺言書には割合だけ書いてあって、具体的財産は書いてないからです。

遺産分割協議で包括受遺者全員と相続人全員の合意で相続財産の分け方を決定します。

遺産分割協議で、不動産を取得することができます。

包括遺贈で不動産を取得する場合、不動産取得税が課されません。

包括遺贈を受けた人が相続人であっても相続人以外の人であっても、不動産取得税が課されません。

④死因贈与で相続人が不動産取得は課税

死因贈与は、贈与をする人が死亡したときに効力が発生する贈与契約です。

被相続人と相続人間で死因贈与契約をすることがあります。

死因贈与契約によって、不動産を取得することができます。

死因贈与契約によって不動産を取得する場合、不動産取得税が課されます。

死因贈与契約によって不動産を取得するのは、贈与扱いだからです。

相続人が不動産を取得する場合であっても、死因贈与契約による場合は不動産取得税が課されます。

4不動産取得税の計算方法

①不動産取得税=不動産価格×税率

不動産取得税は、不動産価格×税率で計算できます。

不動産価格は、原則として固定資産税評価額を用います。

実際の売買価格や建築費用で計算されません。

贈与を受けた場合や交換で不動産を取得した場合、金銭のやり取りはないでしょう。

金銭のやり取りがなくても、不動産取得税は課されます。

不動産取得税には、さまざまな控除があります。

都道府県税事務所や税理士に確認するといいでしょう。

②税率に軽減措置がある

税率は、原則として4%です。

令和9年3月31日までに取得があった不動産については、軽減措置があります。

土地と住宅は、3%に軽減されます。

5不動産取得税以外にも税金がかかる

①登記申請をするときに登録免許税

不動産を取得したら、名義変更をします。

名義変更をする場合、登録免許税が課されます。

遺贈を受けた場合にも、登録免許税を納める必要があります。

遺贈を受けた場合の税率は、次のとおりです。

(1)相続人が遺贈を受けた場合、1000分の4

(2)相続人以外の人が遺贈を受けた場合、1000分の20

②固定資産税は毎年

固定資産税は、固定資産を保有している人に課される税金です。

不動産取得税は1回だけの税金ですが、固定資産税は毎年課されます。

地域によっては、都市計画税も課されます。

③遺贈を受けたら相続税

遺贈を受けた場合、贈与税でなく相続税が課されます。

相続税には、基礎控除があります。

基礎控除額は次の計算式で求めることができます。

基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の人数

相続財産が基礎控除額以内であれば、相続税は課されません。

相続税が課されるのは、全体の10%にも満たないわずかな富裕層です。

6遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書は、遺言者の意思を示すものです。

自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。

民法に遺言書を作ることができるのは、15歳以上と定められています。

死期が迫ってから書くものではありません。

遺言書は遺言者の意思を示すことで、家族をトラブルから守るものです。

遺贈とは、遺言によって、法定相続人や法定相続人以外の人に、財産を譲ってあげるものです。

遺贈は簡単に考えがちですが、思いのほか複雑な制度です。

特に、受け継いでもらう財産に不動産がある場合、譲ってもらう人だけでは登記申請ができません。

遺言執行者がいない場合、相続人全員の協力が必要です。

遺言書で遺言執行者を決めておきましょう。

遺言執行には法的な知識が必要になりますから、遺言の効力が発生したときに、遺言執行者からお断りをされてしまう心配もあります。

遺言の効力が発生した後の場合、遺言執行者は家庭裁判所に決めてもらう必要があります。

不動産以外の財産であっても、遺言書の内容に納得していない相続人がいる場合、受遺者に引渡そうとしないこともあります。

家族をトラブルから守ろうという気持ちを実現するために、せっかく遺言書を書くのですから、スムーズな手続を実現できるように配慮しましょう。

お互いを思いやり幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

孫に不動産を相続させる方法と注意点

1孫が相続人になることがある

①子どもが相続人になると孫は相続人にならない

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。

子どもが相続人になる場合、孫は相続人になりません。

②子どもが先に死亡すると孫は代襲相続人になる

被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。

相続人になるはずだったのに、子どもが先に死亡することがあります。

相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することがあります。

代襲相続とは、相続人になるはずだった人の子どもなどが相続することです。

相続人になるはずだった子どもが先に死亡した場合、孫が代襲相続人になります。

孫が代襲相続人の場合、相続することができます。

③孫と養子縁組をすると孫は相続人になる

養子縁組とは、血縁関係がある親子関係の他に法律上の親子関係を作る制度です。

被相続人が孫と養子縁組をすることができます。

養子縁組をすると、被相続人は養親、孫は養子になります。

被相続人の孫でありながら、同時に被相続人の子どもになります。

被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。

実子と養子に、区別はありません。

実子がいても、養子は相続人です。

孫と養子縁組をすると、孫は相続人になります。

2遺言書を作成して孫に不動産を遺贈

①相続できるのは相続人だけ

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

相続人になる人は、民法で決められています。

民法で決められた人以外の人は、相続人になりません。

被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。

子どもが相続人になる場合、孫は相続人になりません。

子どもが相続できるけど、孫は相続することはできません。

相続できるのは、相続人だけだからです。

②遺言書を作成して孫に不動産を遺贈

遺言者は遺言書を作成して、自分の財産をだれに引き継ぐのか自由に決めることができます。

遺贈とは、遺言書を作成して相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。

孫は相続人でないから相続できないけど、遺贈を受けることができます。

相続人でない人に財産を引き継ぐためには、生前対策が欠かせません。

相続人でない孫に財産を引き継ぐため、遺言書を作成して遺贈することができます。

③遺贈を受けると贈与税でなく相続税の対象

相続財産の規模が大きい場合、相続税の対象になります。

相続税の申告納税の義務があるのは、相続や遺贈によって財産を取得した人です。

遺贈を受けた人は、贈与税でなく相続税が課されます。

孫は相続することができなくても、遺贈を受けることができます。

相続財産の規模が大きい場合、遺贈を受けた孫は相続税の申告と納税の義務が課されます。

遺贈を受けると、贈与税でなく相続税の対象になります。

④孫が遺贈を受けても基礎控除の計算に算入できない

相続税大増税!最高税率55%!!などと不安を煽っている専門家がたくさんいます。

相続税申告が必要なケースは、全体のわずか10%未満です。

相続税には、基礎控除があるからです。

相続財産の規模が基礎控除額以内である場合、相続税の申告納税は不要です。

基礎控除額は、次の計算式で求められます。

基礎控除額=3000万円+法定相続人の人数×600万円

遺贈を受けた人は、相続税の申告納税の義務が課されます。

孫は遺贈を受けても、相続人ではありません。

基礎控除額を計算するとき、遺贈を受けた孫を人数に含めることはできません。

孫が遺贈を受けても、基礎控除の計算に算入できない点に注意する必要があります。

⑤孫に課される相続税額は2割加算の対象

孫が遺贈を受ける場合、相続税の対象になります。

相続や遺贈で財産を引き継いだ人が一定の条件を満たさない場合、2割加算の対象になります。

2割加算の対象にならないのは、被相続人の1親等の血族と配偶者です。

相続人になるはずだった子どもが先に死亡した場合、孫が代襲相続人になります。

被相続人の孫は、2親等の血族です。

代襲相続人である孫は、1親等の血族でなくても2割加算の対象になりません。

被相続人が孫を養子とする養子縁組をすることがあります。

養子となった孫は、被相続人の子どもになります。

被相続人の子どもは、1親等の血族です。

養子となった孫は1親等の血族であっても、2割加算の対象です。

2割加算の対象になると、相続税額に相続税額の2割に相当する金額が加算されます。

孫に課される相続税額は、2割加算の対象になる可能性があります。

⑥遺贈で不動産取得税の対象

不動産取得税とは、不動産を取得したときにかかる税金です。

不動産の取得とは、売買、建築、増改築、贈与、交換です。

相続で不動産を取得する場合、不動産取得税が課されません。

相続人が遺贈で不動産を取得する場合、不動産取得税が課されません。

孫に不動産を遺贈する場合、孫は相続人でないことが多いでしょう。

相続人以外の人が遺贈で不動産を取得した場合、不動産取得税が課されます。

遺贈で不動産を取得した場合、不動産取得税の対象になります。

⑦遺言書があっても遺留分侵害額請求ができる

遺言書を作成して、自分の財産をだれに引き継ぐのか自由に決めることができます。

自由に決めることができると言っても、無制約の自由にすることはできません。

遺言者の名義になっていても、遺言者がひとりで築いた財産ではないからです。

家族の協力があってこそ、築くことができたはずです。

無制約の自由にすると、今まで協力してきた家族に酷な結果になるおそれがあります。

被相続人に近い関係の相続人には、最低限の権利が認められます。

遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。

配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。

相続財産のほとんどが不動産である場合、孫に遺贈すると相続人の遺留分を侵害するおそれがあります。

遺留分が侵害されると、相続人間で深刻なトラブルになるでしょう。

遺言書を作成するだけで、相続人の遺留分を奪うことはできません。

遺言書があっても、遺留分侵害額請求ができます。

3相続時精算課税を利用して生前贈与

①相続時精算課税を利用して節税

孫に財産を引き継ぐ場合、被相続人の死亡のタイミングに限る必要はありません。

生きている間に、孫に対して財産を贈与することができます。

孫に対して財産を贈与する場合、金額によっては贈与税の対象になります。

相続時精算課税とは、贈与税の特例です。

60歳以上の父母や祖父母から20歳以上の子どもや孫に贈与した場合、相続時精算課税制度を利用することができます。

生前に財産を贈与するときに一部の税金を後回しにして、最終的には相続税としてまとめて支払う仕組みです。

相続時精算課税制度を利用すると、最大2500万円までの贈与について贈与税が非課税になります。

相続時精算課税制度を利用して贈与する財産に、制限はありません。

相続時精算課税制度を利用して、孫に不動産を贈与することができます。

孫に不動産を贈与する場合、相続時精算課税の活用が効果的です。

②相続時精算課税は撤回できない

相続時精算課税を利用する場合、納税地の税務署に対して相続時精算課税選択届出書を提出します。

相続時精算課税を選択したら、撤回することができません。

財産の状況などによっては、相続時精算課税を利用しない方が有利になることがあります。

相続時精算課税を選択すると、撤回ができません。

③小規模宅地の特例が使えない

相続時精算課税を利用した場合、最大2500万円まで非課税で贈与することができます。

相続時精算課税を利用して贈与した財産は、相続が発生したときに相続財産に算入して相続税を計算します。

孫に不動産を贈与する場合、自宅の土地や事業で使っていた土地であることが多いでしょう。

小規模宅地の特例とは、自宅や事業用地について条件を満たせば土地の評価額が大幅に減額される制度です。

相続時精算課税を利用して贈与された土地は、小規模宅地の特例を適用することができません。

小規模宅地の特例は、相続や遺贈で取得した土地が対象だからです。

相続時精算課税を利用して贈与された土地は、相続や遺贈でなく贈与によって取得した土地です。

小規模宅地の特例を利用すると、土地の評価額が最大80%減額できる制度です。

小規模宅地の特例を利用できないのは、相続時精算課税の大きなデメリットです。

相続時精算課税を利用すると、小規模宅地の特例が使えなくなります。

④生前贈与に対して遺留分侵害額請求ができる

配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。

相続人以外の人に対して生前贈与をした場合、相続が発生前1年間に限って遺留分侵害額請求の対象です。

無条件に遺留分侵害額請求の対象にすると、思わぬ不利益を受けるからです。

生前贈与をするとき、贈与する人と贈与を受ける人双方が遺留分を侵害すると知っていることがあります。

当事者双方が損害を与えることを知っている場合、相続発生1年以上前の贈与も遺留分侵害額請求の対象です。

生前贈与に対して、遺留分侵害額請求をすることができます。

4孫に不動産を引き継ぐメリットとデメリット

メリット①被相続人の希望をかなえることができる

孫に不動産を引き継ぎたい希望がある場合、生前対策でかなえることができます。

メリット1つ目は、被相続人の希望をかなえることができることです。

メリット②一代分の相続をスキップできる

被相続人に子どもがいれば、孫は相続人になりません。

生前対策をすることによって、一代分の相続をスキップすることができます。

一代分の相続をスキップすることで、相続税などの負担を軽減できる可能性があります。

メリット2つ目は、一代分の相続をスキップできることです。

デメリット①親族間でトラブルに発展するおそれ

孫が財産を引き継ぐ場合、他の相続人が不満に思うことがあります。

孫が高額な不動産を引き継ぐ場合、他の相続人の遺留分を侵害するかもしれません。

遺留分を侵害された相続人は、がっかりするでしょう。

相続人間で深刻なトラブルに発展するおそれがあります。

デメリット1つ目は、親族間でトラブルに発展するおそれがあることです。

デメリット②相続税2割加算の可能性

孫に課される相続税額は、2割加算の対象になる可能性があります。

一代分の相続をスキップできると、相続税が少なくなる可能性があります。

相続税の減額を目的にしている場合、2割加算の対象になることは注意が必要です。

デメリット2つ目は、相続税2割加算の可能性があることです。

5遺言書作成と遺言執行を司法書士に依頼するメリット

遺言執行者は遺言書の内容を実現する人です。

相続人が遺言書の内容に納得していて、手続に協力的であれば、必ずしも、遺言執行者を選任する必要はありません。

子どもの認知など遺言執行者しかできない手続がある場合、遺言執行者を選任しておかないと、相続人に余計な手間をかけさせることになります。

遺言執行者は、相続開始後すみやかに手続を進めることができる時間と知識がある人を選ぶことが重要です。

その意味でも、家族より司法書士などの専門家に遺言執行を依頼する人が増えています。

以前は、遺言執行者は止むを得ない場合だけ、他の人に職務を任せることができるとされていましたが、現在は、止むを得ないなどの理由は不要になりました。

遺言執行者に指名され、職務をしてみたところ、思ったよりタイヘンだという場合、自己の責任で司法書士などの専門家におまかせすることもできます。

今後も、専門家に依頼する人は増えていくでしょう。

遺言執行を司法書士などの専門家に依頼した場合、相続人は基本待っているだけなので、トラブルになることが少なくなるからです。

家族を笑顔にするためにも、遺言書作成と遺言執行者選任しましょう。

家族の幸せのためにも、遺言書作成と遺言執行者選任を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

代償分割で支払う現金がない

1代償分割で公平に遺産分割

①代償分割は代償金を支払ってもらう方法

被相続人の財産には、さまざまな財産があるでしょう。

現金や預貯金は、分けやすい財産です。

不動産は、分けにくい財産です。

相続財産の大部分が不分けにくい財産の場合、相続人全員の合意が難しくなるでしょう。

相続財産の大部分が分けにくい財産の場合、代償分割をすることで合意ができることがあります。

代償分割とは、一部の相続人が不動産を相続し、残りの相続人は不動産を相続した人から、その分の代償をもらう方法です。

代償金を払ってもらうことで、公平な遺産分割をすることができます。

②代償分割で代償金の決め方

代償分割は、相続財産を分ける方法のひとつです。

どのような方法で相続財産を分けるのか、相続人全員の合意で決定します。

代償分割をすると決めた後、代償金をいくらにするのか相続人全員の合意で決定します。

代償金をいくらにするのかは、遺産分割協議の一部だからです。

不動産は、分けにくい財産の代表例です。

相続財産の大部分が不動産である場合、代償分割は有効です。

公平な遺産分割を実現しやすいからです。

不動産の評価方法は、複数あります。

代償分割の対象が不動産である場合、不動産の評価額をいくらと考えるかで話し合いがまとまらないおそれがあります。

不動産には、次の評価方法があります。

(1)公示地価

国土交通省が発表する1平方メートルあたりの標準価格です。

国土交通省という国の機関が発表しているから、信用があります。

(2)相続税評価額(路線価方式)

相続税や贈与税を申告するときに使う評価額です。

申告の便宜を図るため、国税局が発表します。

路線価は、公示価格の80%になるように定められています。

(3)固定資産税評価額

固定資産税を計算するときに使う評価額です。

固定資産税を課税するため、各市町村が発表します。

固定資産税評価額は、公示価格の60%になるように調整されています。

(4)時価

実際に、売買されるときの金額です。

市場の需要と供給で、決まります。

(5)鑑定評価額

不動産鑑定士が業として鑑定した評価額です。

公平な評価が必要なときに、用いられます。

評価方法によって、不動産の評価額は大きく異なります。

どの評価方法を採用するのか、相続人全員の合意で決定します。

どの評価方法を採用するのか決められないと、不動産の評価額をいくらと考えるか決められなくなります。

不動産をどの評価方法を採用して評価額をいくらと考えるのか、相続人全員の合意で決定します。

代償金をいくらにするのか、相続人全員の合意で決定します。

③代償分割は遺産分割協議書に明記

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。

相続人全員の合意内容がまとまったら、合意内容を書面に取りまとめます。

遺産分割協議書とは、相続人全員の合意内容の証明書です。

書面に取りまとめた後、相続人全員に合意内容に間違いないか確認してもらいます。

間違いなければ、相続人全員が記名し実印で押印してもらいます。

遺産分割協議書の押印が実印によることを証明するために、印鑑証明書を添付します。

代償分割をする合意をした場合、遺産分割協議書に明記します。

遺産分割協議書に書いてない場合、単なる贈与であると判断されるおそれがあります。

単なる贈与と判断された場合、贈与税の対象になるでしょう。

贈与税は、想像以上に高額になりがちです。

代償分割の合意をした場合、遺産分割協議書にはっきり明記します。

2代償分割で支払う現金がない

①分割払いで滞納のリスクがある

代償分割とは、一部の相続人が不動産を相続し、残りの相続人は不動産を相続した人から、その分の代償をもらう方法です。

代償の支払は、一括払いが一般的です。

相続人が合意できるのであれば、分割払いにすることができます。

代償金の支払いを分割払いにした場合、将来、支払われなくなるリスクがあります。

将来、代償金が支払われなくても、債務不履行で解除はできません。

確実に支払ってもらうために、代償金を分割払いにすることができます。

分割払いにすると、滞納リスクがあります。

滞納リスクを承知したうえで、分割払いの合意をすることができます。

②不動産などで支払うと譲渡所得税の対象

代償の支払は、現金が一般的です。

代償金が支払えない場合、当事者が合意できれば、金銭以外の財産を代償にすることができます。

代償を支払う相続人が固有の財産である不動産を代償として、譲渡することができます。

代償として譲渡する不動産は、相続が発生したときの時価で譲渡されたと判断されます。

固有の財産を取得したときから相続が発生したときまでに、不動産が値上がりしていることがあります。

値上がり益に、譲渡所得税が課されます。

不動産を手放すうえに、譲渡所得税の対象になります。

代償の支払いを確実にするため代償を金銭以外にすることができるけど、税金に注意が必要です。

譲渡所得税が課されるデメリットを承知したうえで、現金以外の財産で支払うことができます。

③代償分割より換価分割

代償分割は、任意に代償を払ってもらう方法です。

代償金が払われない場合、そもそも代償分割が適切でないかもしれません。

相続財産の分け方には、換価分割の方法があります。

換価分割とは、不動産を売却してお金に換えた後、お金を分ける方法です。

売却代金を分けるから、代償金を払ってもらえないと心配する必要はありません。

換価分割では、不動産を売却してお金に換えます。

せっかく家族が守ってきた不動産を手放すことへの罪悪感にかられて、話し合いがまとまらなくなる点がデメリットです。

家族が守ってきた不動産を手放すデメリットを承知したうえで、換価分割が適切かもしれません。

④代償分割より分筆

代償分割は、任意に代償を払ってもらう方法です。

代償金が払われない場合、そもそも代償分割が適切でないかもしれません。

相続財産の分け方には、現物分割の方法があります。

現物分割とは、財産現物を分けて相続する方法です。

土地であれば、分筆して相続します。

便利がいい場所にある不動産は、小さくても高い評価額になることがあります。

分筆すると、小さくなりすぎて使い勝手が悪くなる点がデメリットです。

極端に小さな不動産は、財産的価値が低くなるでしょう。

小さくなりすぎて評価額が低くなるデメリットを承知したうえで、分筆した方が適切かもしれません。

⑤金融機関から借り入れ

不動産を購入するときに、金融機関から借り入れをすることがあります。

金融機関によっては、代償分割における代償金の支払いのために借り入れをすることができます。

代償分割で代償金の支払いが必要になる場合、不動産を相続しているでしょう。

相続した不動産を担保に差し入れることで、まとまった金額を借り入れることができます。

一般的に言って代償金の支払いのためにローンを組む場合、住宅ローンより高利になりがちです。

高利になるデメリットを承知したうえで、金融機関から借り入れをすることができます。

⑥共有はデメリットが大きい

代償金の支払いがなくても、債務不履行で遺産分割協議を一方的に解除することはできません。

相続人全員が合意できれば、遺産分割協議のやり直しができます。

代償金を支払う現金がない場合、不動産を共有するのが公平に見えるかもしれません。

共有財産は、共有している人全員が合意しないと、処分ができません。

不動産を自由に使うことができないから、共有者間でトラブルになりがちです。

共有の不便を解消するために、共有物分割協議をすることになるでしょう。

不動産の共有はデメリットが大きいので、おすすめできません。

3代償金の支払いに応じないときの対処法

相続財産の分け方について相続人全員合意ができた場合、遺産分割協議は成立します。

遺産分割協議で代償金を払うと約束したのに払ってもらえない場合でも、一方的に解除することはできません。

遺産分割協議の合意内容を守ってもらえない場合、遺産分割後の紛争調整調停を申し立てることができます。

遺産分割協議が成立してから長期間経過した後に、紛争調整調停を申し立てることができます。

調停とは、裁判所のアドバイスを受けてする当事者の話し合いです。

当事者同士で話し合いをした場合、感情的になってしまうかもしれません。

家庭裁判所の調停委員と話をすると、冷静に話ができるでしょう。

家庭裁判所の調停委員から公平な意見を根拠にしてアドバイスがされると、納得しやすくなるでしょう。

代償金の支払いについて合意ができた場合、合意内容は調停調書に取りまとめます。

調停調書の内容は、裁判による判決と同様の効力が与えられます。

代償金が支払われない場合、強制執行をすることができます。

②代償金支払い請求訴訟を提起

遺産分割後の紛争調整調停は、当事者の話し合いです。

話し合いで合意を目指します。

遺産分割後の紛争調整調停で話し合っても合意ができない場合、代償金支払い請求訴訟を提起することができます。

代償金支払い請求訴訟は、通常の裁判です。

家庭裁判所でなく、地方裁判所や簡易裁判所の管轄です。

当事者の話し合いで合意できる見込みがない場合、調停をせずに代償金支払い請求訴訟を提起することができます。

代償金支払い請求訴訟を提起した後、判決を得るには相当の時間と費用がかかります。

③遺産分割協議書を公正証書にすると直ちに強制執行

相続財産の分け方について相続人全員が合意できた場合、合意内容は書面に取りまとめます。

多くの場合、遺産分割協議書は私文書で作成します。

代償金の支払いを確実にするため、遺産分割協議書を公正証書にしてもらうことができます。

公正証書で遺産分割協議書を作成した場合、強制執行認諾文言を入れることができるからです。

強制執行認諾文言とは「代償金が支払われない場合、直ちに強制執行に服する」といった文言です。

強制執行認諾文言がある場合、公正証書は裁判による判決と同様の効力が与えられます。

代償金が支払われない場合、直ちに強制執行をすることができます。

④法定相続分で相続登記ができる

被相続人が不動産を持っていた場合、不動産について相続登記をします。

遺産分割協議で、相続人のひとりが不動産を相続する合意をするでしょう。

多くの場合、遺産分割協議で決めた相続人に名義変更をします。

代償金の支払いを担保するため、相続人全員で法定相続分で登記をすることができます。

相続人全員の登記名義があるから、勝手に売却したり担保に差し出すことができなくなります。

単独所有の相続登記を先行させた場合、代償金の支払をうやむやにされるおそれがあります。

代償金の支払いをしないと名義変更に応じてもらえないことは、分かるでしょう。

法定相続分で相続登記をすることで、プレッシャーをかけることができます。

4遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット

遺産分割協議書は遺産の分け方について、相続人全員による合意を取りまとめた文書です。

合意がきちんと文書になっているからこそトラブルが防止できるといえます。

書き方に不備があるとトラブルを起こしてしまう危険があります。

せっかくお話合いによる合意ができたのに、取りまとめた文書の不備でトラブルになるのは残念なことです。

トラブルを防止するため、遺産分割協議書を作成したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

公正証書遺言を作成して全財産を相続させる

1一人に全財産を相続させることができる

①相続財産の分け方に制限はない

被相続人は、生前に自分の財産を自由に処分することができます。

遺言書を作成して、自分の死亡後だれに財産を引き継ぐのか自由に決めることができます。

相続人に引き継ぐことも、相続人以外の人に引き継ぐこともできます。

民法では、法定相続分が決められています。

法定相続分どおりに引き継ぐこともできるし、法定相続分とは違う割合で引き継ぐこともできます。

相続財産の分け方に、制限はないからです。

「全財産を〇〇〇〇に相続させる」遺言も、有効な遺言書です。

遺言書を作成して、相続財産の分け方を自由に決めることができます。

相続財産の分け方に、制限はありません。

②一人に全財産を相続させるときの遺言書の記載例

遺言書

遺言者は、以下のとおり遺言をする。

第1条

遺言者は、遺言者の有する全財産を、遺言者の配偶者〇〇〇〇(昭和〇年〇月〇日生まれ)に相続させる。

第2条

遺言者は、本遺言書の遺言執行者として、下記の者を指定する。

事務所住所

〇〇県〇〇市〇〇区〇〇町〇丁目〇〇番〇〇号

司法書士〇〇〇〇

昭和〇年〇月〇日生まれ

令和〇年〇月〇日

〇〇県〇〇市〇〇区〇〇町〇丁目〇〇番〇〇号

遺言者 〇〇〇〇 印

③遺言書で財産を列挙する方が分かりやすい

全財産を一人に相続させたい場合、「遺言者の有する全財産を相続させる」と書くことができます。

家族であっても、遺言者がどのような財産を保有しているのか詳細に知らないことがあります。

遺言者の気持ちとしては、当然知っているものと考えているかもしれません。

どこにどのような財産があるのか手がかりがない状態で、相続手続をするのは非常に困難です。

できることであれば、すべての財産を列挙することをおすすめします。

不動産であれば、不動産の登記事項証明書を取り寄せて書き写します。

預貯金であれば、通帳を見て金融機関の名称、支店、預金種別、口座番号を記載します。

財産を客観的に特定できない場合、相続手続ができなくなるおそれがあるからです。

そのうえで記載のない財産が見つかった場合、その財産を〇〇〇〇に相続させると記載するといいでしょう。

財産をひとつひとつ列挙する方が家族にとって分かりやすく、おすすめです。

④全財産を遺贈する記載例

遺言書

遺言者は、以下のとおり遺言をする。

第1条

遺言者は、遺言者の有する全財産を、〇〇〇〇(昭和〇年〇月〇日生まれ)に遺贈する。

第2条

遺言者は、本遺言書の遺言執行者として、下記の者を指定する。

事務所住所

〇〇県〇〇市〇〇区〇〇町〇丁目〇〇番〇〇号

司法書士〇〇〇〇

昭和〇年〇月〇日生まれ

令和〇年〇月〇日

〇〇県〇〇市〇〇区〇〇町〇丁目〇〇番〇〇号

遺言者 〇〇〇〇 印

⑤相続人以外の人に遺贈ができる

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

相続人になる人は、法律で決められています。

相続人以外の人が相続することはできません。

疎遠になった相続人より、お世話になった人に財産を引き継ぎたいことがあるでしょう。

遺贈とは、遺言書を作成して相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。

遺言書を作成して、相続人以外の第三者に全財産を遺贈することができます。

遺贈を受ける人は、自然人以外に慈善団体などの法人でも差し支えありません。

遺言書を作成して、相続人以外の人に遺贈ができます。

2公正証書遺言があっても遺留分侵害額請求ができる

①遺留分は最低限の権利

被相続人は、生前自分の財産を自由に処分することができます。

遺言書を作成して、自分の死後にだれに財産を引き継ぐのが自由に決めることができます。

被相続人の財産は、ひとりで築いた財産ではないでしょう。

家族の協力があってこそ、築くことができた財産のはずです。

被相続人の名義になっているからといって、まったく無制約の自由にすることはできません。

今まで協力してきた家族に、酷な結果となることがあるからです。

被相続人に近い関係の相続人には、相続財産に対して最低限の権利が認められています。

遺留分とは、被相続人に近い関係の相続人に認められる最低限の権利です。

遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に認められます。

遺留分を認められる相続人を遺留分権利者と言います。

②遺留分を侵害する遺言書でも無効にならない

被相続人に近い関係の相続人には、遺留分が認められます。

全財産を一部の相続人に相続させる遺言書を作成した場合、他の相続人の遺留分を侵害するでしょう。

遺留分を侵害しても、それだけで遺言書は無効になりません。

全財産を相続させる遺言書は、有効な遺言書です。

遺留分を侵害する遺言書でも、遺言書は無効になりません。

③有効な遺言書であっても遺留分侵害額請求ができる

遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に認められた最低限の権利です。

不公平な遺言書によって配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。

全財産を相続させる遺言書は、有効な遺言書です。

有効な遺言書であっても、遺留分侵害額請求をすることができます。

公正証書遺言であっても、遺留分侵害額請求をすることができます。

遺留分は、最低限の権利だからです。

全財産を相続させる内容で公正証書遺言を作成するだけで、遺留分を奪うことはできません。

有効な遺言書であっても、遺留分侵害額請求をすることができます。

④遺留分を認めない遺言書に効力はない

遺言書には、さまざまなことを書くことができます。

遺言書に書くことで法律上意味があることも意味がないことも、書くことができます。

家族への感謝の気持ちを持ちながら、伝える機会を逃していることがあります。

遺言書に、家族への感謝の気持ちを書くことができます。

家族への感謝の気持ちに、法律上の意味はありません。

法律上意味がない事項を付言事項と言います。

全財産を相続させる遺言書を見たら、他の相続人はがっかりするでしょう。

不公平な遺言書によって配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。

遺留分侵害額請求がされたら、相続人間で深刻なトラブルに発展するでしょう。

遺言書で「遺留分を認めない」「遺留分侵害額請求を禁止する」と書くことがあります。

遺言書に書くことで意味があることは、法律で決められています。

遺留分を認めない遺言書に、効力はありません。

「遺留分を認めない」「遺留分侵害額請求を禁止する」と書いた場合、付言事項と考えられます。

遺留分は、遺留分権利者に認められた最低限の権利だからです。

不公平な遺言書を作成するだけで、遺留分を奪うことはできません。

「遺留分を認めない」「遺留分侵害額請求を禁止する」と書いてあっても、遺留分侵害額請求をすることができます。

付言事項に、法律上の効力はないからです。

遺留分を認めない遺言書に、法律上の効力はありません。

⑤兄弟姉妹に遺留分はない

被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。

兄弟姉妹は相続人になっても、遺留分は認められません。

遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に認められる権利だからです。

兄弟姉妹が被相続人より先に死亡した場合、兄弟姉妹の子どもが代襲相続をします。

被相続人の甥姪が代襲相続人になっても、遺留分は認められません。

兄弟姉妹に遺留分がないから、引き継げないのが当然だからです。

全財産を相続させる遺言書を作成しても、遺留分侵害額請求を心配する必要はありません。

例えば、子どもがいない夫婦で一方が死亡した場合、配偶者と兄弟姉妹が相続人になるでしょう。

公正証書遺言を作成して、配偶者に全財産を相続させることができます。

兄弟姉妹は相続人になるから、配偶者に全財産を相続させるためには遺言書が必要になります。

兄弟姉妹が相続人になる場合、兄弟姉妹に遺留分はありません。

3公正証書遺言の作り方

STEP①遺言内容を仮作成

遺言書を作成すると言うと、財産の分け方が真っ先に思い浮かぶでしょう。

遺言者にどのような財産があるのか、だれに引き継ぐのかメモ書きをします。

財産の分け方以外のことも、遺言書に盛り込むことができます。

ステップ1で、遺言内容をメモなどで仮作成します。

STEP②財産に関する書類を準備

遺言書に財産の分け方を書く場合、客観的に特定できる必要があります。

銀行預金などであれば、金融機関名、支店名、預金種別、口座番号、口座名義で特定します。

通帳のコピーを準備するといいでしょう。

家族にとって、自宅は重要な財産でしょう。

「自宅」などの記載は、客観的に特定できるとは言えません。

家族にとって「自宅」は当然のことでしょう。

法務局など第三者にとっては、自宅はどこにあるどの不動産なのか分からないからです。

土地は、所在、地番、地目、地積で特定します。

建物は、所在、家屋番号、種類、構造、床面積で特定します。

自宅の住所は、暗記しているでしょう。

自宅がある土地や建物の所在は、住所と異なることがあります。

登記簿や権利証を確認する必要があります。

ステップ2で、財産に関する書類を準備します。

STEP③証人2人を手配

公正証書遺言を作成する場合、証人2人に確認してもらう必要があります。

証人に特別な資格は、不要です。

次の人は、証人になれません。

(1)未成年者

(2)推定相続人、受遺者、これらの人の配偶者、直系血族

(3)公証人の配偶者、4親等内の親族、書記、使用人

証人を手配するのが難しいときは、遺言書作成をサポートする司法書士に依頼することができます。

証人になる人は、公証役場に本人確認書類を提出します。

ステップ3で、証人2人を手配します。

STEP④公証人と打合せ

公正証書遺言は、原則として公証役場に出向いて作成します。

日本中どこの公証役場でも、公正証書遺言を作成することができます。

病気や身体などの事情で公証役場に出向くことができない場合、公証人に出張してもらうことができます。

公証人を予約して、遺言内容の打ち合わせをします。

公証人との打ち合わせは、適切に書面に取りまとめる点についての打合せです。

遺言者の希望を実現する方法については、事前に考えておく必要があります。

遺言内容によっては、相続人間でトラブルに発展するおそれがあるかもしれません。

トラブル防止について、公証人に相談することはできません。

どのような遺言書を作成するといいのか、司法書士などの専門家にサポートを受けるといいでしょう。

ステップ4で、公証人と打合せをします。

STEP⑤公正証書文案確認

公証人との打ち合わせが終わると、公証人から公正証書文案が示されます。

遺言書の内容が遺言者の希望に沿っているのか、よく確認します。

ステップ5で、公正証書の文案を確認します。

STEP⑥証人立会いで公正証書遺言作成

公正証書の文案に問題がなければ、遺言書の作成日を予約します。

証人2人と一緒に、遺言書作成当日に公証役場に出向きます。

遺言書作成当日は、遺言内容を口授し遺言内容に問題ないか確認します。

問題がなければ、遺言者、証人2人が署名し押印します。

時間は、長くても30分程度です。

ステップ6で、証人立会いで公正証書遺言を作成します。

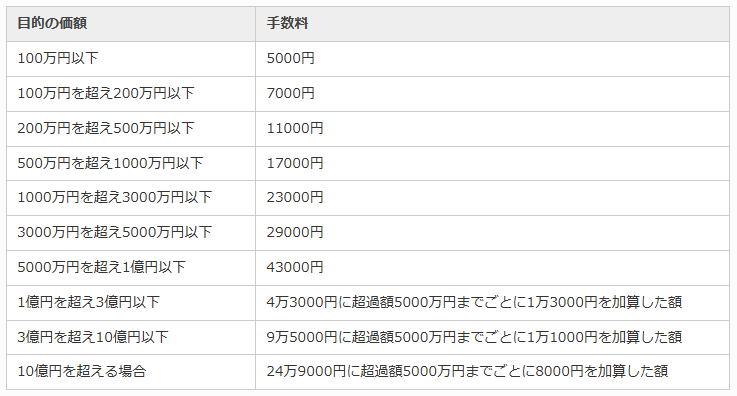

STEP⑦手数料の支払

公正証書遺言を作成するためには、手数料がかかります。

手数料は、現金の他クレジットカードで支払うことができます。

公証役場に支払う手数料は、公証人手数料令によって決められています。

公証人に出張してもらったときは、手数料が1.5倍になるうえ日当と交通費実費がかかります。

公正証書遺言作成後に渡される正本と謄本の費用が数千円程度かかります。

ステップ7で、公証役場に手数料の支払います。

4遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

自せっかく遺言書を作るのなら、確実な公正証書遺言がおすすめです。

公正証書遺言を作成するときは、司法書士などの専門家にサポートしてもらうといいでしょう。

相続人になる予定の人の遺留分に配慮し、遺言書文案作成から公正証書遺言作成まで、サポートを受けられるからです。

希望すれば、証人を準備し遺言執行までトータルでサポートしてもらうことができます。

確実な遺言書を作成できるから、遺言者は安心できます。

手間と時間がかかる相続手続から解放されるから、相続発生後に相続人は安心です。

遺言者も家族も安心できる公正証書遺言作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

相続登記義務化で墓地の取り扱い

1令和6年(2024年)4月1日から相続登記義務化

①令和6年(2024年)4月1日から相続登記は義務

所有権移転登記をしない場合、所有者は不利益を被ります。

不動産に対して権利主張をする人が現れた場合、所有者のはずなのに権利主張ができないからです。

相続登記は、手間のかかる手続です。

自分で相続登記をしようとするものの、多くの人は挫折します。

相続登記がされない場合、登記簿を見ても土地の所有者が分からなくなります。

登記簿とは、不動産の権利関係が記録される公的な帳簿です。

所有者不明の土地の発生を防止するため、相続登記をすることは義務になりました。

②相続登記義務化でペナルティーが課される

令和6年4月1日から相続登記をする義務が課されました。

相続登記の義務を果たしていない場合、ペナルティーが課されます。

ペナルティーの内容は、10万円以下の過料です。

過料とは、行政上の義務違反に対するペナルティーです。

過料は刑罰ではないから、前科が付きません。

前科が付かないと言っても、10万円以下のペナルティーは負担が重いでしょう。

相続登記の義務を果たしていないと、10万円以下の過料が課される可能性があります。

③期限3年経過でペナルティーの対象

令和6年(2024年)4月1日から、相続登記をする義務が課されました。

相続登記の期限は、3年です。

令和6年(2024年)4月1日以降に発生した相続は、当然に対象になります。

相続があったことを知ってから、相続登記の期限3年がスタートします。

相続登記の期限3年を経過すると、ペナルティーの対象になります。

令和6年(2024年)4月1日以前に発生した相続も、義務化の対象です。

④令和6年(2024年)4月1日以前発生の相続も義務化の対象

令和6年4月1日から、相続登記は義務になりました。

令和6年4月1日以降に発生した相続は、もちろん対象になります。

令和6年4月1日以前発生の相続も、義務化の対象です。

令和6年4月1日以前発生の相続では、令和9年3月31日までに相続登記をする義務があります。

⑤相続登記義務化の背景

不動産の権利を取得したら、すぐに登記申請をします。

登記がないと、権利主張ができないからです。

不動産登記簿を見たら、不動産の権利関係が分かります。

不便な場所にあるなど価値の低い土地について、相続登記がされていないことがあります。

相続登記がされていないと、所有者がだれなのか分からなくなります。

不動産を売ってほしい場合だれにお願いしたらいいのか、登記簿を見ても分かりません。

例えば、公共事業のために土地を売ってほしい場合、所有者が分からないと公共事業ができなくなります。

社会全体にとって、大きな損失でしょう。

社会全体の利益のため、相続登記が義務化されました。

⑥相続登記が必要な墓地と不要な墓地

被相続人が不動産を所有していた場合、相続登記をする必要があります。

被相続人が墓地として使用していた土地があるでしょう。

墓地の登記簿を見ると、所有者を確認することができます。

墓地の所有者が被相続人である場合、相続登記をする必要があります。

例えば、個人墓地は被相続人が所有者でしょう。

墓地は、相続登記義務化の対象になる可能性があります。

墓地の所有者が被相続人以外の人である場合、相続登記は不要です。

お墓を建てるため、墓地の区画を利用する権利を持っていることがあります。

墓地の区画を利用する権利は登記されないから、相続登記は不要です。

例えば、自治体や寺院が墓地の所有者である場合、永代使用権とか墓地利用権を持っていただけでしょう。

永代使用権とか墓地利用権とは、墓地の区画を利用する権利です。

墓地には、相続登記が必要な墓地と不要な墓地があります。

2祭祀財産である墓地を承継する方法

①祭祀財産とは先祖祭祀のための財産

祭祀用財産とは、先祖祭祀のための財産です。

例えば、墓地、墓石、仏壇、家系図などがあります。

被相続人の財産であっても、相続財産ではありません。

先祖祭祀は、親族の伝統や慣習、考え、気持ちと切り離せません。

相続のルールで承継するのは、適切ではないからです。

祭祀財産とは、先祖祭祀のための財産です。

②祭祀主宰者が墓地を承継

祭祀財産は、祭祀主宰者が承継します。

祭祀主宰者とは、先祖祭祀を主宰する人です。

祭祀主宰者が墓地を承継します。

③祭祀主宰者の決め方

相続人のひとりが祭祀主宰者になるのが多いでしょう。

祭祀承継者は、次のように決められます。

(1)被相続人の指定に従う

(2)慣習に従って決める

(3)家庭裁判所で決定する

被相続人が指定しておらず慣習も明らかでない場合、家庭裁判所が指名します。

被相続人の意思、相続人の身分関係、過去の生活感情、祭祀を主宰する意欲や能力、他の相続人や周りの人の意見を聞いて総合的に判断します。

④祭祀主宰者は辞退できない

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

祭祀主宰者には、相続放棄のように辞退する制度はありません。

被相続人の指定、慣習、家庭裁判所の指定で、祭祀主宰者に選ばれると、拒否することはできません。

祭祀主宰者を辞退することはできません。

⑤相続放棄をしても祭祀主宰者

相続放棄をしても、祭祀主宰者は無関係です。

相続放棄をしても、祭祀主宰者に選ばれることがあります。

祭祀財産は、相続財産ではありません。

家庭裁判所で相続放棄が認められても、祭祀主宰者は祭祀財産を承継します。

3祭祀財産である墓地の相続登記

①登記原因は「年月日民法第897条による承継」

祭祀用財産は、祭祀承継者が受け継ぎます。

祭祀承継者が引き継ぐことは、民法第897条によって定められています。

祭祀承継者が墓地を引き継ぐ場合、登記原因は「年月日民法第897条による承継」です。

年月日は、祭祀用財産を引き継ぐ日です。

②権利者と義務者の共同申請

祭祀財産である墓地の名義変更は、権利者と義務者が協力して申請します。

権利者は、新しい祭祀主宰者です。

義務者は、遺言執行者がいるときは遺言執行者です。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。

遺言執行者がいないときは、登記名義人の相続人全員です。

登記申請書は、登記申請人が押印します。

義務者は、実印で押印します。

遺言執行者と相続人全員は、実印で押印する必要があります。

③必要書類

祭祀用財産の相続登記をする場合、次の書類が必要です。

(1)登記原因証明情報

(2)被相続人の権利証

(3)相続人全員の印鑑証明書

(4)祭祀承継者の住民票

登記原因証明情報は、祭祀用財産の承継があったことの証明書です。

祭祀承継者の決定方法によって、次のような書類を提出します。

(1)被相続人が指定したとき

遺言書、相続人全員による指定内容の証明書

(2)慣習で決まったとき

相続人全員による祭祀承継者を確認した証明書

(3)家庭裁判所が指定したとき

調停調書、審判書と確定証明書

墓地が祭祀用財産である場合、祭祀用財産であることを証明する書類は不要です。

④登録免許税は非課税

土地の登記簿謄本を取得すると、地目を確認することができます。

地目とは、不動産登記法で決められた土地の区分です。

地目は、土地の用途や利用目的などで分類されます。

現況が雑種地であっても登記地目が「墓地」である土地は、登録免許税が課されません。

現況が墓地であっても登記地目が「雑種地」である土地は、登録免許税が課されます。

登録免許税が課されない場合、登記申請書に根拠となる法律の規定を記載する必要があります。

「墓地」である土地の場合、「登録免許税法第5条第10号により非課税」と記載します。

4相続財産である墓地を承継する方法

①先祖祭祀と無関係な墓地は相続財産

墓地は、原則として、相続財産ではなく祭祀用財産です。

墓地に先祖や親族が葬られている場合、祭祀用財産です。

墓地に先祖や親族以外の人が葬られている場合、相続財産です。

先祖や親族以外の人が葬られている場合、先祖祭祀とは無関係だからです。

先祖祭祀と無関係な一般の財産と同様に、相続財産です。

先祖祭祀と無関係な墓地は、相続財産です。

②遺産分割協議で決める

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

相続財産である墓地は、一般の財産同様に遺産分割協議の対象です。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方を決めるための相続人全員による話し合いです。

相続財産の分け方について相続人全員の合意がまとまったら、合意内容を書面に取りまとめます。

遺産分割協議書は、相続財産の分け方について相続人全員による合意の証明書です。

相続財産である墓地を承継するために、遺産分割協議をします。

③相続人の単独申請

相続登記は、通常の財産と同様に相続する相続人の単独申請です。

④必要書類

遺言書がない相続登記で必要になる書類は、次のとおりです。

(1)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

(2)相続人の現在戸籍

(3)被相続人の住民票の除票

(4)不動産を相続する人の住民票

(5)遺産分割協議書

(6)相続人全員の印鑑証明書

(7)不動産の評価証明書

事例によっては、この他に書類が必要になることがあります。

相続登記で使う書類は、他の相続手続でも必要になるでしょう。

登記申請書の添付書類は、希望すれば返却してもらうことができます。

返却して欲しい書類のコピーを添付して、「原本に相違ありません。」と書いて記名押印します。

⑤登録免許税は非課税

土地の登記簿謄本を取得すると、地目を確認することができます。

地目とは、不動産登記法で決められた土地の区分です。

地目は、土地の用途や利用目的などで分類されます。

現況が雑種地であっても登記地目が「墓地」である土地は、登録免許税が課されません。

現況が墓地であっても登記地目が「雑種地」である土地は、登録免許税が課されます。

登録免許税が課されない場合、登記申請書に根拠となる法律の規定を記載する必要があります。

「墓地」である土地の場合、「登録免許税法第5条第10号により非課税」と記載します。

墓地が相続財産であっても祭祀財産であっても、非課税になります。

5相続登記を司法書士に依頼するメリット

大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。

やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。

相続手続きは一生のうち何度も経験するものではないため、だれにとっても不慣れで手際よくできるものではありません。

相続登記は、相続手続の中でも手間がかかる難しい手続です。

不動産は重要な財産であることが多いので、法務局は厳重な審査をします。

一般の人にとって些細なことと思えるようなことでやり直しになります。

売却する予定がないのなら、先延ばししたい誘惑にかられるかもしれません。

実は、相続手続をスムーズにするコツがあります。

それは、はじめに相続登記をすることです。

相続登記は難しい手間がかかる手続なので、司法書士などの専門家に依頼するでしょう。

相続手続で挫折しがちなのは、戸籍謄本などの書類収集や遺産分割協議書の作成です。

書類収集や遺産分割協議書の作成は、司法書士に依頼することができます。

司法書士が戸籍謄本や遺産分割協議書を準備したうえに、法務局の厳重な審査をします。

法務局の審査が通った戸籍謄本や遺産分割協議書だから、銀行などの相続手続先で指摘があることはありません。

銀行などの独自書類の内容などに指摘があるとしても、簡単に済むことがほとんどでしょう。

相続手続をスムーズに進めたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

亡くなった人の本籍地を調べるには

1本籍地が分からないときの調べ方

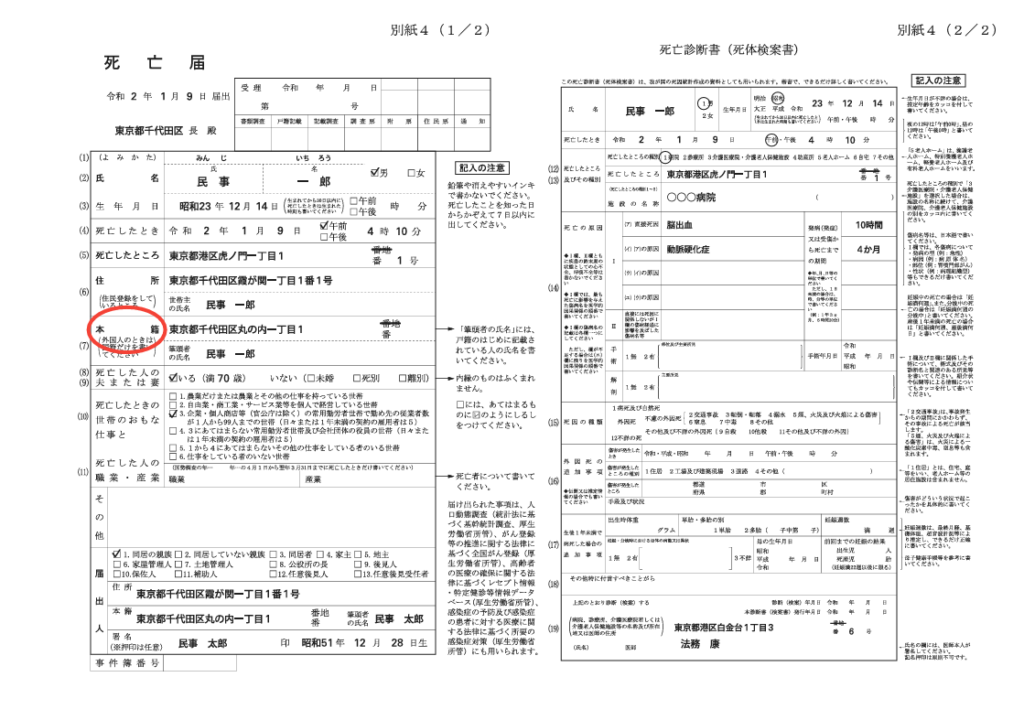

①本籍地欄空欄のまま死亡届

人が死亡したら、市区町村役場に死亡届を提出します。

死亡届を見ると、氏名、生年月日、住所などに並んで、本籍を記載する欄があります。

本籍は、普段記載することが少ないでしょう。

本籍地が分からない場合、本籍地を空欄にしたまま市区町村役場に提出することができます。

空欄のまま提出した場合、市区町村役場で本籍地を調べてもらうことができます。

死亡届は、死亡を知ってから7日以内に提出します。

通常、市区町村役場は、平日の昼間のみ業務を行います。

死亡届は、開庁日以外の休日でも夜間でも受け付けてもらえます。

例えば、名古屋市では夜間の受付は中区役所で受け付けています。

本籍地が分からない場合、通常の業務時間に出向かないと調べてもらえません。

市区町村役場の窓口で調べてもらう方法は、簡単で確実です。

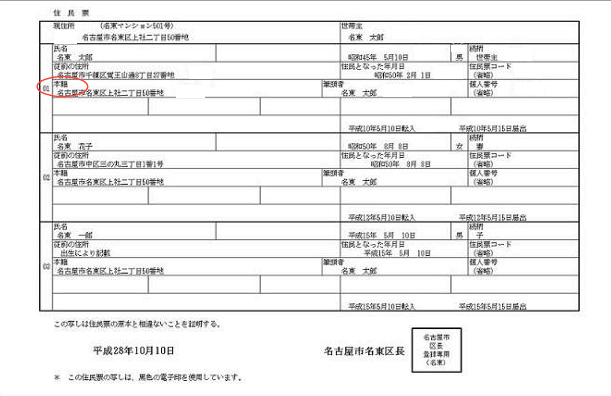

②本籍地入り住民票を請求

多くの場合住所は、知っているでしょう。

住民票を取得すると、本籍地を知ることができます。

住民票に本籍地を記載してもらうことができるからです。

普段目にする住民票は、本籍地が記載されていないかもしれません。

住民票を請求する場合、何も言わないと本籍地は記載省略になります。

亡くなった人の住民票は、相続人が取得することができます。

本籍地入りの住民票を請求すると、亡くなった人の本籍地を調べることができます。

③マイナンバーカードで本籍地入り住民票を取得

身分証明書としてマイナンバーカードを持っている人も多いでしょう。

市区町村によっては、マイナンバーカードを利用して住民票を取得することができます。

マイナンバーカードを使って、コンビニエンスストアなどで住民票を取得することができます。

マイナンバーカードには、顔写真が入っています。

ICチップの入っていない紙製のマイナンバー通知書では住民票を取得することはできません。

コンビニエンスストアは年中休みなく営業しているので、とても便利です。

コンビニエンスストアのマルチコピー機で住民票を取得する場合、記載事項を選択することができます。

本籍地欄にチェックを入れないと、本籍地の記載がない住民票が発行されます。

亡くなった人が自分の家族である場合、自分の本籍地を手掛かりに亡くなった人の本籍地を調べることができます。

マイナンバーカードを使って本籍地入り住民票を取得することで、本籍地を調べることができます。

④マイナンバーカードで戸籍謄本を取得

マイナンバーカードを利用すると、住民票だけでなく戸籍謄本を取得することができます。

戸籍謄本には、本籍地が記載されています。

亡くなった人が自分の家族である場合、同じ戸籍に入っていることがあるでしょう。

同じ戸籍であれば、当然に同じ本籍地です。

別の戸籍であっても、戸籍と読み解いて戸籍をたどると本籍地を調べることができます。

マイナンバーカードを使って戸籍謄本を取得することで、本籍地を調べることができます。

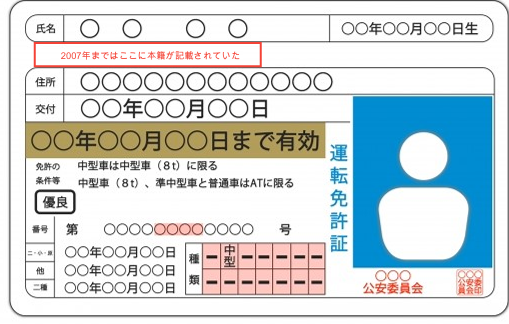

⑤2007年以前の運転免許証で確認

亡くなった人が運転免許証を持っていることがあります。

現在の運転免許証には、本籍地欄はありません。

2007年までの運転免許証には、本籍地欄がありました。

自宅などで遺品整理をすると、古い運転免許証が見つかることがあります。

運転免許証を更新するときに、古い運転免許証を返してもらうことができるからです。

ひょっとすると、亡くなった人が古い運転免許証を保管しているかもしれません。

2007年以前の運転免許証を確認すると、本籍地が判明します。

⑥運転免許証をコンビニのマルチコピー機で読み取り

現在の運転免許証には、本籍地欄はありません。

現在の運転免許証の表面に記載されていないだけで、ICチップに本籍地が入力されています。

コンビニエンスストアのマルチコピー機で、ICチップを読むことができます。

コンビニエンスストアのうち、ファミリーマートとローソンのマルチコピー機が対象です。

亡くなった人が自分の家族である場合、自分の本籍地を手掛かりに亡くなった人の本籍地を調べることができます。

運転免許証をコンビニのマルチコピー機で読み取りすることで、本籍地を調べることができます。

⑦運転免許証をスマートフォンアプリで読み取り

運転免許証のICチップは、スマートフォンアプリで読み取りをすることができます。

iPhoneでもアンドロイドでも、読み取りアプリがあります。

カードリーダーなどの特別な道具は、不要です。

運転免許証の取得や更新などのときに決めた暗証番号を入力する必要があります。

多くの人はスマートフォンを持っているから、スマートフォンアプリを使う方法は手軽です。

運転免許証をスマートフォンアプリで読み取りする方法で、本籍地を調べることができます。

⑧運転免許証を警察署の端末で読み取り

運転免許証のICチップを読み取りすることで、本籍地を調べることができます。

コンビニエンスストアは日本中いたるところにあるから、とても便利です。

スマートフォンアプリを使う方法は、手軽です。

コンビニエンスストアやスマートフォンアプリを使ってICチップを読み取る場合、暗証番号を入力する必要があります。

暗証番号は、2組の4桁の数字です。

暗証番号を使う機会は、ほとんどありません。

ときには、暗証番号を忘れていることがあるでしょう。

暗証番号を忘れてしまったときは、運転免許証を持って警察などに出向くと照会することができます。

たとえ本人であっても、電話などで照会することはできません。

暗証番号を3回間違えると、読み取りがロックされます。

ロックされたら、自動で解除されることはありません。

暗証番号がロックされてしまったときは、警察署や運転免許試験場などに出向いてロック解除をしてもらうことができます。

運転免許証を持って、本人が警察署などに出向く必要があります。

読み取り端末は、警察署や運転免許試験場に設置されています。

暗証番号を覚えていない人やロックされてしまった人は、警察署や運転免許試験場で確認する方法はおすすめです。

警察署や時間によっては、確認端末が設置されていないことがあります。

例えば、愛知県警では中部空港警察署には設置されていません。

中部空港警察署以外の警察署であれば、平日の8時45分~17時30分に受け付けてもらえます。

運転免許試験場・東三河運転免許センターであれば、上記に加えて日曜日8時30分~12時00と12時45分~17時15分に受け付けてもらえます。

運転免許証を警察署や運転免許試験場の端末で読み取りする方法で、本籍地を調べることができます。

⑨マイナポータルの本籍地は市町村のコード番号で表示

マイナポータルとは、マイナンバー制度に伴う行政手続のオンライン窓口です。

マイナポータルからマイナンバーカードを使って、自分の情報を確認することができます。

確認できる情報には、戸籍関係情報があります。

戸籍関係情報のうち、本人情報の一部として本籍コードがあります。

マイナポータルでは、数字5桁の本籍コードが表示されます。

本籍コードは、全国地方公共団体コードの先頭5桁と一致します。

全国地方公共団体コードは、総務省のホームページで確認することができます。

本籍地コードで判明するのは、市区町村までです。

本籍は、変更することができます。

何度も変更していると、どこに本籍を置いているのか分からなくなることがあるでしょう。

本籍の市町村が分かれば、詳しい本籍を思い出せるかもしれません。

マイナポータルの本籍地を調べることで、市町村までの本籍地を調べることができます。

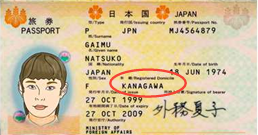

⑩パスポートの本籍地は都道府県までの記載

パスポートを申請する場合、申請書に本籍地を記載し戸籍謄本を提出します。

発行されたパスポートを見ると、本籍が記載されています。

パスポートに記載されている本籍は、都道府県のみ記載されています。

本籍の都道府県が分かれば、詳しい本籍を思い出せるかもしれません。

パスポートの本籍欄を確認することで、都道府県までの本籍地を調べることができます。

⑪在留届で確認

外国に住所や一時滞在場所を決めて、滞在することがあるでしょう。

3か月以上滞在する場合、在留届を提出する義務があります。

在留届には、本籍を記載する欄があります。

過去に在留届を提出した場合、在留届の内容は個人情報として管理されているでしょう。

法令に基づく開示請求によって、開示してもらうことができます。

在留届の開示請求をすることで、本籍地を調べることができます。

⑫親族に尋ねる

子どもが誕生したら、親の戸籍に入ります。

親に本籍を聞くと、分かるかもしれません。

婚姻したら、夫婦のために新しい戸籍が作られます。

配偶者に本籍を聞くと、知っているかもしれません。

死亡した人の親族に尋ねると、本籍地を知っている人がいることがあります。

親族に尋ねるのは、手軽な方法です。

親族に尋ねることで、本籍地を調べることができます。

⑬過去の書類で確認

自宅などで遺品整理をしていると、古い書類が大切に保管されていることに気づくことがあります。

家族が死亡した場合、相続手続をします。

相続手続では、たくさんの戸籍謄本を準備します。

以前、相続手続をしたときに準備した戸籍謄本などが保管されているかもしれません。

以前、提出した死亡届のコピーが保管されているかもしれません。

過去の書類を見ると、本籍地が判明することがあります。

過去の書類を確認することで、本籍地を調べることができます。

2本籍地判明で相続人調査

①相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は、次のとおりです。

(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

②相続人は戸籍謄本で証明

相続が発生したら、法律で決められた人が相続人になります。

だれが相続人になるか、家族にとっては当然のことと軽く考えがちです。

相続手続先の人など第三者に対しては、客観的に証明する必要があります。

客観的に証明するとは、戸籍謄本を集めることです。

その人の身分事項は、戸籍にすべて記録されているからです。

相続人は、戸籍謄本で証明します。

③本人・配偶者・直系血族の戸籍謄本は広域交付の対象

相続手続では、たくさんの戸籍謄本を準備する必要があります。

多くの人は、出生から死亡まで複数の戸籍を渡り歩いているからです。

戸籍は、本籍地の市町村に備えられています。

戸籍謄本は、原則として本籍地の市区町村役場に請求します。

本人・配偶者・直系血族の戸籍謄本は、広域交付の対象です。

広域交付制度を利用すると、本籍地以外の市区町村役場で戸籍謄本を取得することができます。

例えば、名古屋市に本籍を置いている人が名古屋市以外の市区町村役場で、戸籍謄本を取得することができます。

名古屋市以外に本籍を置いている人が名古屋市の各区役所で、戸籍謄本を取得することができます。

本人・配偶者・直系血族の戸籍謄本は、広域交付の対象です。

3相続人確定を司法書士に依頼するメリット

本籍地の変更や国による戸籍の作り直し(改製)で多くの方は、何通もの戸籍を渡り歩いています。

相続手続のために、たくさんの戸籍謄本を集めなければなりません。

古い戸籍は、現在と形式が違っています。

慣れないと、読みにくいものです。

現代とちがって、古い戸籍は手書きで書いてあります。

手書きの達筆な崩し字で書いてあると、分かりにくいものです。

戸籍謄本を準備するのは、想像以上にタイヘンです。

本籍地を何度も変更している人は、たくさんの戸籍を渡り歩いています。

結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている人は、戸籍が何度も作り直されています。

戸籍をたくさん渡り歩いているので、戸籍集めは膨大な手間と時間がかかります。

段取りよく要領よく手続するには、ちょっとしたコツがいります。

仕事や家事で忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続をおまかせできます。

相続人調査でお困りのことがあれば、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

家督相続で長男が全財産を相続

1家督相続は戸主の地位と財産を相続する

①家督相続は戦後廃止された制度

戦前の民法においては、家制度が重視されていました。

その家の戸主が家族を統制し、家を維持していました。

家督とは、戸主の権利義務、家名、家業や家の財産が一体化したものです。

家督相続が発生すると、戸主の権利義務、家名、家業や家の財産が一体となって相続されます。

家督相続制度は、戦後廃止されました。

現代の憲法においては、基本的人権の尊重が重視されます。

戦前の民法は、基本的人権の尊重を重視する憲法に反すると考えられています。

家の維持のため、個人の基本的人権が侵害されることがあるからです。

具体的には、明治31年から昭和22年5月2日までの制度です。

現代の相続では、家督相続は適用されません。

家督相続は、戦後廃止された制度です。

②戸主は戸籍に記載された

戦前の民法においては、戸主が大きな力を持っていました。

戸主は、家族を統制し家を維持する人だからです。

戸籍の筆頭に、戸主が記載されていました。

③家督相続人の順位

家督相続人は、1人だけです。

家督相続人の順位は、次のとおりです。

(1)第一種法定家督相続人

第一種法定推定家督相続人は、直系卑属です。

(2)指定家督相続人

指定家督相続人は、前戸主が指定した人です。

(3)第一種選定家督相続人

第一種選定家督相続人は、被相続人の父が選定します。

家女である配偶者、兄弟、姉妹、家女でない配偶者、兄弟姉妹の直系卑属の順で、選定します。

(4)第二種法定家督相続人

第二種法定家督相続人は、直系尊属です。

複数の直系尊属がいる場合、親等が近い人が優先されます。

男と女で同順位の場合、男が優先されます。

(5)第二種選定家督相続人

第二種選定家督相続人は、親族会で選定します。

正当な理由があるときは、家庭裁判所の許可を得て他人を選定することができます。

④家督相続人は相続放棄ができない

家督相続人は、相続放棄をすることができませんでした。

戸主は、家族を統制し家を維持する人だからです。

⑤戦前は長男が全財産を相続

家督相続があると、家督相続人が相続します。

嫡出男子が最先順位です。

同順位の人が複数いた場合、年長者が家督相続人になります。

戸主の長男が家督相続人になっていました。

戦前は、家督相続人として長男が全財産を相続するのが当然でした。

2遺言書作成で現代に家督相続を実現させる

①遺言書で財産の分け方を決めておく

家督相続は、戦後廃止された制度です。

法律上廃止されても、まだまだ家督相続の意識は残っているかもしれません。

高齢者が経験してきた相続は、家督相続だったでしょう。

自宅などは、家族にとって重要な財産です。

自宅などの財産を長男に受け継いでもらいたいと、考えていることがあります。

被相続人は、生前に自分の財産を自由に処分することができます。

遺言者は遺言書を作成して、自分の財産をだれに引き継ぐのか自由に決めることができます。

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人全員の共有財産になります。

現代の相続では、家督相続は適用されないからです。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。

遺言書を作成して相続財産の分け方を指定した場合、遺言書のとおりに分けることができます。

遺産分割協議は、相続人間でトラブルになりやすい手続です。

遺言書があると、遺産分割協議は原則として不要です。

遺言書を作成して、財産の分け方を決めておくことができます。

②公正証書遺言があっても遺留分侵害額請求ができる

遺言者は遺言書を作成して、自分の財産をだれに引き継ぐのか自由に決めることができます。

自由に決めることができると言っても、無制約の自由にすることはできません。

遺言者の名義になっているとは言っても、ひとりで築いた財産ではないでしょう。

家族の協力があってこそ、築くことができた財産のはずです。

無制約の自由にすると、今まで協力してきた家族に酷な結果となるおそれがあります。

被相続人に近い関係の相続人には、相続財産に対して最低限の権利が認められています。

遺留分とは、相続財産に対して認められる最低限の権利です。

配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。

戦前の家督相続においては、家の財産すべてを家督相続人が相続していました。

現代の相続では、家督相続は適用されません。

長男に全財産を相続させる遺言書を作成した場合、他の相続人はがっかりするでしょう。

遺言書を作成するだけで、他の相続人の遺留分を奪うことはできません。

公正証書遺言があっても、遺留分侵害額請求をすることができます。

③遺言書があっても遺産分割協議ができる

高齢者が経験してきた相続は、家督相続だったでしょう。

自分が家督相続人として、家の全財産を相続したかもしれません。

家督相続が当然の時代だから、他の家族は何も言わなかったでしょう。

長男が全財産を相続して当然だと、考えていることがあります。

長男に全財産を相続させる遺言書を作成するかもしれません。

長男に全財産を相続させる遺言書は、他の相続人にとってあまりに偏った内容と言えるでしょう。

あまりに偏った内容の遺言書をそのまま執行すると、相続人間で大きなトラブルになります。

大きなトラブルになる遺言書なのに、わざわざ執行してトラブルにする必要はありません。

相続人全員の話し合いによる合意で、相続財産の分け方を決める方が合理的です。

遺言書があっても、遺産分割協議をすることができます。

3遺産分割協議で現代に家督相続を実現させる

①家督相続を主張するとトラブルに発展する

法律上廃止されても、まだまだ家督相続の意識は残っているかもしれません。

高齢者が経験してきた相続は、家督相続だったでしょう。

長男は家の跡取りとして、大切に育てていることがあります。

長男自身が家の跡取りとして、長男がすべて相続して当然と思い込んでいることがあります。

現代の相続では、家督相続は適用されません。

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人全員の共有財産になります。

一方的に全財産を相続して当然といった態度を取ったら、他の相続人はびっくりするでしょう。

仮に家督相続が当然の時代だったら、他の家族は何も言わなかったでしょう。

現在では、相続人が平等に相続財産を相続します。

一方的に全財産を相続して当然と主張したら、相続人間で大きなトラブルに発展します。

②相続人全員が合意できないときは遺産分割調停

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

現代の相続では、家督相続は適用されないからです。

家の跡取りとして大切に育てられたなど、無関係な事情です。

相続人全員の合意ができない場合、家庭裁判所の助力を得ることができます。

遺産分割調停は、家庭裁判所のアドバイスを受けてする相続人全員の話し合いです。

相続人だけで話し合いをした場合、感情的になってしまうかもしれません。

家庭裁判所の調停委員に話す場合、少し落ち付いて話ができるでしょう。

家庭裁判所の調停委員から公平な意見を根拠にしてアドバイスがされると、納得できるかもしれません。

調停委員から客観的なアドバイスを受けて、相続人全員の合意を目指します。

4先祖名義の不動産は家督相続による相続登記

①先祖名義のまま相続登記が放置されている

登記簿を確認すると、父母や祖父母の名義のままになっていることがあります。

令和6年4月1日に相続登記が義務になりました。

それまでは、相続登記をしなくてもペナルティーは課されませんでした。

登記をしないと、所有者はソンをします。

登記がないと、権利主張をすることができないからです。

相続登記をするためには、時間と手間がかかります。

時間と手間がかかることを嫌って、相続登記が放置されていることがあります。

不便な地にあるなどの理由で、評価が低い不動産があります。

重要な財産でない場合、権利主張の必要がないかもしれません。

父母や祖父母、それ以前の先祖の名義のままになっていることがあります。

先祖名義のまま、相続登記が放置されていることがあります。

②旧民法適用で家督相続による相続登記

相続が発生したら、相続人は相続手続をします。

被相続人が不動産を持っていた場合、不動産の名義変更を行います。

相続登記は、不動産の名義変更です。

本来であれば相続が発生したときに、当時の法律に従って相続登記をしたはずです。

現在まで放置してしまっていても、当時の法律に従って相続登記をします。

相続が発生したのが旧民法下であれば、家督相続があるでしょう。

登記原因は、「〇年〇月〇日家督相続」です。

戸主の死亡による家督相続においては、〇年〇月〇日は死亡日です。

家督相続届の提出日ではありません。

戸主以外の家族が死亡した場合、家督相続ではなく遺産相続があります。

登記原因は、「〇年〇月〇日遺産相続」です。

現在の相続登記では、「〇年〇月〇日家督相続」「〇年〇月〇日遺産相続」は使いません。

旧民法下で発生した相続は、旧民法適用で家督相続による相続登記をします。

③令和6年4月1日以前に発生した相続も義務化の対象

令和6年4月1日に相続登記が義務になりました。

令和6年4月1日以降に発生した相続は、当然に対象になります。

令和6年4月1日以前に発生した相続であっても、相続登記は義務になります。

相続登記は、3年以内に申請しなければなりません。

相続登記の申請義務を果たしていない場合、ペナルティーが課されます。

令和6年4月1日以前に発生した相続であっても、ペナルティーが課される予定です。

5相続登記を司法書士に依頼するメリット

大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。

やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。

相続手続は、一生のうち何度も経験するものではありません。

だれにとっても不慣れで、手際よくできるものではありません。

相続手続で使われる言葉は、法律用語です。

一般の方にとって、日常で聞き慣れないものでしょう。

不動産は重要な財産であることも多いものです。

登記手続は一般の方から見ると些細なことと思えるようなことで、やり直しになります。

日常の仕事や家事のうえに、これらのことがあると、疲労困憊になってしまうことも多いでしょう。

司法書士などの専門家から見れば、トラブルのないスムーズな相続手続であっても、多くの方はへとへとになってしまうものです。

相続手続に疲れてイライラすると、普段は温厚な人でも、トラブルを引き起こしかねません。

司法書士などの専門家は、このような方をサポートします。

相続手続でへとへとになったから先延ばしするより、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

連れ子は相続人になれない

1連れ子は相続人になれない

①相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は、次のとおりです。

(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

②連れ子は被相続人の子どもではない

被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。

被相続人の配偶者に、連れ子がいることがあります。

連れ子は、被相続人の子どもではありません。

配偶者の子どもに過ぎません。

相続が発生しても、連れ子は相続人ではありません。

連れ子は、相続人になれません。

③連れ子は代襲相続人になれない

被相続人の子どもが被相続人より先に死亡することがあります。

相続人になるはずだった子どもが被相続人より先に死亡した場合、死亡した子どもの子どもが相続します。

相続人になるはずだった人の子どもが相続することを代襲相続と言います。

相続人になるはずだった人を被代襲者と言います。

連れ子は、被相続人の配偶者の子どもです。

被相続人の配偶者が被相続人より先に死亡することがあります。

相続人になるはずだった配偶者が被相続人より先に死亡しても、代襲相続は発生しません。

配偶者は、被代襲者にならないからです。

連れ子は、配偶者の代襲相続人になれません。

④数次相続で連れ子が相続する

数次相続とは、相続が発生したときに元気だった相続人が後に死亡することです。

被相続人が死亡したときに元気だった配偶者が後に死亡することがあります。

相続手続中に配偶者が死亡した場合、相続人である配偶者の地位が連れ子に相続されます。

数次相続が発生した場合、被相続人の財産が連れ子に相続されます。

⑤父母が離婚しても子どもは相続人

父母が離婚しても、親子の縁は切れません。

被相続人が離婚しても、子どもは相続人になります。

元配偶者が引き取った子どもは、相続人になります。

被相続人が離婚した後、音信不通になるかもしれません。

長期間、疎遠になっていても、被相続人の子どもは相続人になります。

2養子縁組をして連れ子が相続

①連れ子と養子縁組で相続人になる

連れ子は、配偶者の子どもに過ぎません。

被相続人の子どもではないから、相続人ではありません。

被相続人が生前に、連れ子と養子縁組をすることがあります。

養子縁組とは、血縁関係がある親子関係の他に法律上の親子関係を作る制度です。

養子縁組をすると、血縁関係がなくても親子になります。

被相続人の子どもは、相続人になります。

実子はもちろん、養子も相続人になります。

被相続人と連れ子が養子縁組をした場合、連れ子は相続人になります。

②実子と養子は同じ権利

被相続人に実子がいても、養子は相続人になります。

実子と養子は、同じ権利があります。

実子と養子は、同じ相続分です。

実子と養子は、同じ遺留分です。

実子と養子は、平等に被相続人の子どもだからです。

③普通養子は実親も相続

養子縁組には、2種類あります。

普通養子と特別養子です。

普通養子では、養子縁組をした後も実親との親子関係が継続します。

特別養子では、養子縁組をした後に実親との親子関係が終了します。

一般的に、単に「養子」と言ったら、普通養子を指していることがほとんどです。

普通養子による養子縁組をした場合、養子は実親も相続します。

養子縁組をした後も実親との親子関係が継続するからです。

普通養子は、養親と実親の両方を相続します。

④死後離縁をしても相続人のまま

養子縁組は、養親になる人と養子になる人が合意のうえ市区町村役場に届出をします。

養子縁組の解消は、養親と養子が合意のうえ市区町村役場に届出をします。

養親と養子が合意をして養子縁組を解消できるのは、当事者が生きている間だけです。

死後離縁とは、当事者の一方が死亡した後に養子縁組を解消することです。

死後離縁をした場合、死亡した養親の親族との親族関係が終了になります。

死亡した養親の親族が死亡したときに、養子は相続人になりません。

死後離縁をしても、養子は相続人のままです。

死後離縁をしても、さかのぼって養子でなくなるわけではないからです。

死後離縁をしても、養子は養親を相続します。

3遺言書を作成して連れ子に遺贈

①相続人以外の人に遺贈ができる

遺言書を作成して、自分の財産をだれに引き継ぐか自由に決めることができます。

遺贈とは、遺言書を作成して相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。

相続人以外の人に、遺贈することができます。

連れ子は相続人でないから相続できないけど、遺贈を受けることができます。

②遺言書が無効になると遺贈も無効

遺贈とは、遺言書で財産を引き継ぐことです。

遺言書なしで、遺贈することはできません。

遺言書を作成するのは、高齢になってからが多いでしょう。

高齢になると、認知症になる可能性が高まります。

遺言書が連れ子に遺贈する内容である場合、他の相続人が不満を持つことがあります。

遺言書が無効になると、遺贈も無効になります。

連れ子に遺贈する内容に不満がある場合、遺言書の無効を主張するでしょう。

遺言者に遺言能力がなかった場合、遺言書は無効になります。

遺言能力とは、遺言書の内容を理解して結果を認識する能力です。

重度の認知症になると、遺言能力が失われるでしょう。

一部の相続人が遺言書の無効を主張する場合、相続人間で深刻なトラブルに発展します。

遺言書が無効になると、遺贈も無効になります。

③遺言書があっても実子に遺留分がある

遺言書を作成して、自分の財産を自由に遺贈することができます。

自由に決めることができると言っても、無制約の自由にすることはできません。

被相続人の名義になっていても、被相続人がひとりで築いた財産ではないからです。

家族の協力があってこそ、築くことができた財産のはずです。

無制約の自由にすると、今まで協力してきた家族に酷な結果となるおそれがあります。

被相続人に近い関係の相続人には、遺留分が認められます。

遺留分とは、相続人に認められる最低限の権利です。

遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に認められます。

被相続人に実子がいる場合、実子は遺留分権利者です。

遺言書を作成して連れ子に過大な遺贈をした場合、実子の遺留分を侵害するかもしれません。

配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。

遺言書があっても、実子に遺留分があります。

④遺言執行者に相続手続はおまかせ

遺言書は作成するだけでは、意味がありません。

遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。

遺言執行者は、遺言書で指名することができます。

遺言執行者がいると確実に遺言書の内容を実現してくれるから、遺言者は安心です。

遺言執行者がいると面倒な相続手続きをおまかせできるから、相続人は安心です。

遺言執行者に、相続手続はおまかせすることができます。

⑤公正証書遺言がおすすめ

遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。

自筆証書遺言とは、自分で書いて作る遺言書です。

公正証書遺言は、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。

遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。

書き方ルールに違反すると、遺言書は無効になります。

遺言者が法律に詳しいことは、ほとんどないでしょう。

公証人は、法律の専門家です。

公正証書遺言は、書き方ルールの違反で無効になることはあり得ません。

公正証書遺言を作成する場合、公証人は遺言者から遺言内容を聞き取ります。

認知症などで遺言能力を失っている場合、適切に受け答えはできないでしょう。

公証人が関与するから、公正証書遺言は高い信頼性があります。

遺言書を作成するなら、公正証書遺言がおすすめです。

⑥相続税2割加算の対象

相続財産の規模が大きい場合、相続税の対象になります。

連れ子に遺贈する場合、連れ子は相続税の申告と納税が必要です。

財産を受け取る人が配偶者が1親等の血族以外の人である場合、2割加算の対象です。

養子縁組をすると、養子は1親等の血族になります。

遺言書で遺贈すると2割加算の対象ですが、養子縁組をすると2割加算の対象外です。

4被相続人の生前に贈与契約

①110万円までなら贈与税はかからない

被相続人の生前に、財産を引き継ぐことができます。

自分の財産を自由に贈与することができるからです。

高額の贈与をする場合、贈与税の対象になります。

年間110万円まで、贈与税がかからずに贈与することができます。

②過大な贈与で遺留分侵害額請求

生前贈与をすると、相続財産を減らすことができます。

相続財産を減らす目的で、生前贈与を利用することがあります。

連れ子に対して過大な贈与をした場合、相続人の遺留分を侵害することがあります。

相続が発生する1年前までの生前贈与は、遺留分侵害額請求の対象になります。

当事者双方が遺留分権利者に損害を加えると知っていることがあります。

損害を加えると知っている場合、1年以上前であっても遺留分侵害額請求の対象になります。

過大な生前贈与があった場合、遺留分侵害額請求をすることができます。

5連れ子に財産を引き継ぐ方法の比較

①養子縁組

・メリット

連れ子が相続人になる。

相続税の2割加算の対象外になる。

・デメリット

養子縁組を解消したくても、一方的に解消できない。

②遺言

・メリット

被相続人の気持ちを伝えられる。

・デメリット

相続税の2割加算の対象になる。

③生前贈与

・メリット

年間110万円まで贈与税がかからない。

・デメリット

当事者の合意が必要になる。

6連れ子に財産を渡したくないときは

①連れ子は相続人ではない

配偶者の連れ子は、被相続人の子どもではありません。

養子縁組をしていなければ、相続人ではありません。

連れ子に相続させたくない場合、何もする必要がありません。

連れ子は、相続人ではないからです。

②養子縁組は一方的に解除できない

配偶者の連れ子と養子縁組をした場合、養子は相続人になります。

連れ子に相続させたくない場合、養子縁組を解消することが考えられます。

養子縁組の解消は、養親と養子が合意のうえ市区町村役場に届出をします。

養子縁組の解消には、養親と養子が合意が必要です。

連れ子にに相続させたくないと言っても、一方的に養子縁組を解除することはできません。

当事者で合意できない場合、家庭裁判所の助力を受けることになります。

③遺言書があっても養子は遺留分侵害額請求ができる

実子と養子は、同じ権利があります。

被相続人の実子に遺留分が認められるように、養子にも遺留分が認められます。

養子に相続させたくないと思って、遺言書を作成することがあります。

遺言書を作成するだけで、養子の遺留分を奪うことはできません。

遺言書があっても、養子は遺留分侵害額請求をすることができます。

7再婚歴のある人の相続を司法書士に依頼するメリット

遺言書がない場合、相続財産は相続人全員の共有になります。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意が不可欠です。

被相続人が再婚歴がある場合、相続財産の分け方の話し合いはまとまりにくくなります。

関係性の薄い相続人がいるからです。

前婚の家族と後婚の家族の関係性がいいことはあまり考えられません。

前婚に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

後婚の連れ子は相続人になりません。

再婚配偶者が死亡した場合、相続人の地位を相続します。

だれが相続財産の話し合いに参加するのか、誤解しそうです。

遺産分割協議に参加すべき人が参加していない場合、協議が無効になります。

相続人の確定が重要になります。

相続人間でトラブルにならないように、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

同性婚の相続対策で養子縁組

1養子は相続人

①相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は、次のとおりです。

(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

②相続人になる配偶者は法律上の配偶者だけ

配偶者は、必ず相続人になります。

配偶者は、法律上の配偶者を指します。

法律上の婚姻をしていない配偶者は、相続人になれません。

日本においては現在のところ同性婚は認められていません。

同性パートナーは、法律上の配偶者ではありません。

相続人になる配偶者は、法律上の配偶者だけです。

③パートナーシップ制度を利用しても相続人になれない

パートナーシップ制度とは、法律上の婚姻と異なる形態のカップルについて各自治体が婚姻に相当する関係と認め証明書を発行する制度です。

たくさんの自治体でパートナーシップ制度が施行されていますが、すべての自治体で施行されているわけではありません。

パートナーシップ制度が施行されている自治体では、パートナーシップ宣誓をすることができます。

自治体から、パートナーシップ宣誓受領証を発行してもらうことができます。

パートナーシップ宣誓受領証を提示することで、婚姻に相当する関係と認めてもらいやすくなるでしょう。

パートナーシップ宣誓をしても、法律上の配偶者ではありません。

パートナーシップ制度を利用しても、相続人になれません。

④養子は相続人

被相続人が養親になる養子縁組をすることがあります。

養子縁組をした場合、養親と養子の間に親子関係が作られます。

養子は、養親の子どもです。

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

被相続人に血縁関係がある子どもがいることがあります。

血縁関係がある子どもがいる場合、血縁関係がある子どもと養子が相続人です。

血縁関係がある子どもと養子は、被相続人の子どもだからです。

2養子縁組で同性パートナーが相続人になる

①大人同士で養子縁組ができる

養子縁組とは、血縁関係による親子関係の他に、法律上の親子関係を作る制度です。

養子縁組には、2種類あります。

普通養子と特別養子です。

大人同士が養子縁組をする場合、特別養子による養子縁組をすることはできません。

特別養子による養子縁組をすることができるのは、養子になる人が15歳未満であることが条件だからです。

普通養子による養子縁組であれば、大人同士で養子縁組をすることができます。

養子になる人の条件は、次のとおりです。

(1)養親より年下であること

(2)養親の尊属でないこと

1日でも早く生まれた方が養親になります。

普通養子による養子縁組をした後、実親との親子関係が存続します。

②同性パートナー間で養子縁組をすると法律上の親子になる

当事者が合意をして市区町村役場に届出をすれば、養子縁組をすることができます。

同性パートナー間で養子縁組をする合意をすることができます。

養子縁組をした場合、養親と養子の間に親子関係が作られます。

同性カップルが養子縁組をした場合、法律上の親子関係が作られます。

同性カップルは、婚姻に相当する関係と考えているでしょう。

婚姻に相当する関係なのに親子関係が作られるから、合意ができないかもしれません。

養子縁組をすることのメリットデメリットを充分に検討して合意できれば、同性パートナー間で養子縁組をすることができます。

同性カップルが養子縁組をした場合、法律上は親子になります。

③養親が死亡したときは養子が相続人になる

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

養子縁組をした場合、当事者は法律上の親子になります。

被相続人が養親となる養子縁組をしていた場合、養子は養親の子どもです。

養親が死亡した場合、養子は相続人です。

養親に実子がいる場合、実子と養子は区別なく子どもです。

同性カップルが養子縁組をした場合で、かつ、養親が死亡した場合、養子が相続人になります。

何も相続対策をしていなければ、同性パートナーは相続人になりません。

相続対策として養子縁組をしたから、同性パートナーは相続人になります。

④養子が先に死亡したときは親などの直系尊属が相続人になる

被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。

同性カップルが養子縁組をする場合、年長者が養親になります。

同性カップルは、養親と養子の年齢が近いことが多いでしょう。

ときには養子が先に死亡することがあります。

養子が被相続人です。

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

同性カップルに子どもがいることは、あまりないでしょう。

被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。

同性カップルが養子縁組をした場合、法律上の親子関係が作られます。

養親は、養子の親です。

被相続人に子どもがいない場合、養親が相続人になります。

養子の実親が生きていることがあります。

大人同士の養子縁組は、普通養子による養子縁組です。

普通養子による養子縁組では、実親との親子関係が存続します。

養子の実親が生きている場合、実親は相続人になります。

養子の実親が生きている場合、実親と養親は区別なく相続人です。

何も相続対策をしていなければ、同性パートナーは相続人になりません。

相続対策として養子縁組をしたから、同性パートナーは相続人になります。

⑤相続人が複数なら遺産分割協議が必要

相続が発生した場合、被相続人のものは相続人が相続します。

相続人が相続する財産が相続財産です。

相続人が1人だけであれば、全財産を相続することができます。

相続人が複数いる場合、相続財産は相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決めなければなりません。

大人同士は、当事者の合意と市区町村役場への届出だけでが養子縁組をすることができます。

当事者が家族に何も知らせていない場合、養子縁組をしたことを知らないでしょう。

相続手続をする場合、戸籍謄本を集めて相続人を確定します。

養子縁組をした場合、戸籍に記載されます。

戸籍謄本を集めて、養子縁組をした事実を知るでしょう。

見知らぬ相続人が現れたのだから、家族は大いに困惑します。

見知らぬ相続人であっても、遺産分割協議から除外することはできません。

相続人全員の合意がない場合、遺産分割協議は無効だからです。

見知らぬ相続人がいる場合、遺産分割協議は難航するでしょう。

相続人が複数いるのに対策をしなかった場合、遺産分割協議が必要になります。

⑥遺言書作成で遺産分割協議は不要

被相続人は、生前に自分の財産を自由に処分することができます。

被相続人は、遺言書を作成して自分の財産を自由に引き継がせることができます。

遺言書は、遺言者の意思を示すものです。

遺言書がある場合、相続人としても遺言者の意思をかなえてあげたいと思うでしょう。

遺言書で遺産分割の方法を指定することができます。

遺言書で遺産分割の方法を指定した場合、遺言書のとおりに分けることができます。

遺言書のとおりに分ければいいから、相続人全員の合意は不要です。

⑦遺言執行者に相続手続をおまかせできる

遺言書は作成するだけでは、意味がありません。

遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。

遺言執行者は、遺言の内容を実現する人です。

遺言書が相続人に不利な内容である場合、遺言執行に協力してくれないでしょう。

遺言執行者は遺言の内容を実現するために、必要な行為をする権限があります。

協力しない相続人が遺言執行を妨害した場合、原則として、妨害行為は無効になります。

遺言執行者はいてもいなくても、遺言書の効力に違いはありません。

遺言執行者がいると、確実に遺言者の意思を実現してもらえますから、安心です。

3パートナーと養子縁組をすると婚姻できない

①養子と婚姻できない

養子縁組をした場合、養親と養子の間に親子関係が作られます。

養親と養子は、親子です。

親子間で、婚姻をすることはできません。

自然血縁関係がある親子だけでなく、養子縁組による親子であっても婚姻をすることはできません。

現在は、同性婚は認められていません。

ひょっとすると将来に法律が改正されるかもしれません。

同性婚が認められた場合であっても、養子縁組をしていると親子間の婚姻になってしまうでしょう。

どのような法改正になるか分かりませんが、親子間の婚姻は認められない可能性が高いでしょう。

②離縁後も養子と婚姻できない

大人同士であれば、当事者の合意と届出の提出だけで養子縁組をすることができます。

大人同士であれば、当事者の合意と届出の提出だけで養子縁組を解消することができます。

養子縁組を解消することを離縁と言います。

養子縁組によって親子になった場合、養親と養子は婚姻をすることはできません。

離縁をした場合、当事者の親子関係はなくなります。

離縁をした後も、養親と養子は婚姻をすることはできません。

過去に親子関係があった人同士の婚姻は、認められません。

将来、同性婚が認められた場合であっても、過去に親子関係があった人同士の婚姻は認められない可能性が高いでしょう。

③養子縁組をするとパートナーシップ制度が利用できない

同性パートナー間で養子縁組をした場合、法律上は親子です。

多くの場合で、パートナーシップ宣誓をすることができなくなります。

パートナーシップ宣誓をする条件に、親子関係がないことがあるからです。

4同性婚の相続対策を司法書士に依頼するメリット

何もしなければ、同性婚のパートナーが死亡しても相続人になることはできません。

養子縁組は、同性婚の相続対策のひとつです。

養子縁組で家族になることができます。

相続が発生したときに、相続人になることができます。

養子縁組は親子になることだから、当事者の気持ちに合わないと感じるかもしれません。

メリットデメリットを充分に検討して、納得して手続をすることが重要です。

養子縁組だけでなく、他の相続対策が必要になることがあります。

同性婚は法律上の婚姻ではないから、考慮しなければならないことがたくさんあります。

相続対策で不安がある方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。