Author Archive

数次相続が複数ある相続手続

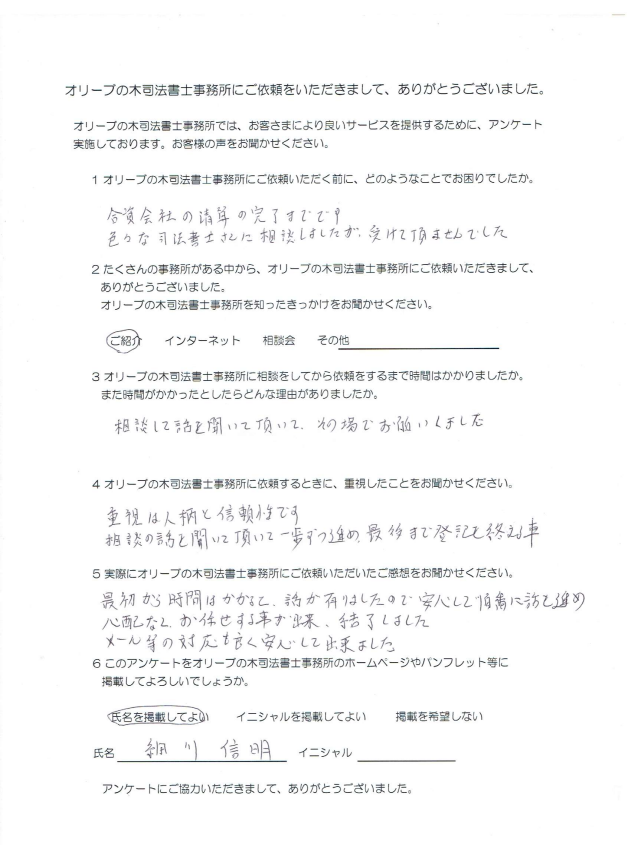

オリーブの木司法書士事務所にご依頼をいただきましてありがとうございました

1 オリーブの木司法書士事務所にご依頼いただく前に、どのようなことでお困りでしたか。

合資会社の清算の完了までです。

色々な司法書士さんに相談しましたが、受けて頂けませんでした。

2 たくさんの事務所がある中から、オリーブの木司法書士事務所にご依頼いただきまして、ありがとうございました。

オリーブの木司法書士事務所を知ったきっかけをお聞かせください。

ご紹介

3 オリーブの木司法書士事務所に相談をしてから依頼をするまで時間はかかりましたか。

また時間がかかったとしたらどんな理由がありましたか。

相談して話を聞いて頂いて、その場でお願いしました。

4 オリーブの木司法書士事務所に依頼するときに、重視したことをお聞かせください。

重視は人柄と信頼性です。

相談の話を聞いて頂いて、一歩ずつ勧め、最後まで登記を終える事

5 実際にオリーブの木司法書士事務所にご依頼いただいたご感想をお聞かせください。

最初から時間がかかると、話が有りましたので安心して順番に話を進め

心配なく、お任せする事ができ、結了しました。

メール等の対応も良く、安心して出来ました。

6 このアンケートをオリーブの木司法書士事務所のホームページやパンフレット等に掲載してよろしいでしょうか。

氏名を掲載してよい

氏名 細川信明

オリーブの木司法書士事務所からコメント

オリーブの木司法書士事務所にご依頼をいただきましてありがとうございました。

細川信明さまから、合資会社の解散登記をご依頼いただきました。

合資会社は、出資者が登記されています。

司法書士が登記簿を確認したところ、細川信明さまの会社の出資者はすでに全員死亡していました。

出資者の地位を相続する相続人も、すでに複数死亡していました。

数次相続が複数発生している大変複雑な相続です。

大変複雑な相続で、相続人が多数いました。

手間と時間がかかる複雑な相続は、受けて頂けない事務所は少なくありません。

オリーブの木司法書士事務所では、複雑な相続であってもサポートをしております。

合資会社の解散は、出資者全員の同意が必要になります。

相続人が多数いましたが、全員の同意をいただくことができました。

解散登記と清算結了の登記を完了しました。

今回、ご依頼をいただきましてありがとうございました。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

公正証書遺言を作っても遺留分侵害額請求

1公正証書遺言は安心確実

①公正証書遺言は公証人が取りまとめる

遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言がほとんどです。

自筆証書遺言は、自分で書いて作る遺言書です。

ひとりで通ることができるから、手軽です。

公正証書遺言は、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。

証人2人に確認してもらって、作ります。

遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。

書き方ルールに違反すると、遺言書が無効になります。

公証人は、法律の専門家です。

公正証書遺言は公証人が取りまとめるから、書き方ルールに違反することは考えられません。

公正証書遺言は、安心確実です。

②公正証書遺言は公証役場で厳重保管

自筆証書遺言を作成したら、原則として遺言者が保管します。

自筆証書遺言は、保管場所に困ります。

保管場所を家族と共有していないと、遺言書を見つけてもらえない可能性があります。

保管場所を家族と共有していると、遺言書の破棄や改ざんの可能性があります。

公正証書遺言を作成したら、遺言書原本は公証役場で厳重に保管されます。

相続人らの手に渡らないから、破棄や改ざんのリスクはありません。

公正証書遺言は、安心確実です。

③遺言書の形式で効力にちがいはない

公正証書遺言は、安心確実です。

公証人が関与するから、無効になりにくいからです。

有効な遺言書であれば、他の形式の遺言書と同じ効力です。

例えば、有効な自筆証書遺言と有効な公正証書遺言は、同じ効力です。

公正証書遺言が強い効力があると言ったことはありません。

2遺留分は相続人の最低限の権利

①配偶者・子ども・親などの直系尊属に遺留分が認められる

遺言書を作成して、自分の財産をだれに引き継がせるか自由に決めることができます。

被相続人の名義になっていても、ひとりで築いた財産ではないでしょう。

家族の協力があってこそ、築くことができたはずです。

被相続人の名義になっていても、無制約の自由にすることはできません。

今まで協力してきた家族に、酷な結果となるからです。

被相続人に近い関係の相続人には、最低限の権利が認められています。

遺留分とは、相続人に認められる最低限の権利です。

配偶者・子ども・親などの直系尊属に、遺留分が認めらます。

②兄弟姉妹に遺留分は認められない

遺留分が認められるのは、被相続人と近い関係の相続人のみです。

兄弟姉妹は相続人になっても、遺留分権利者ではありません。

遺留分権利者とは、遺留分が認められる人です。

・兄弟姉妹は関係が遠いから

・兄弟姉妹は代襲相続ができるから

・兄弟姉妹は生計が別だから

上記の理由によって、兄弟姉妹には遺留分は認められません。

③相続人廃除で遺留分は奪われる

例えば、被相続人に虐待をした人に、相続をさせたくないと考えるのは自然なことでしょう。

相続人廃除とは、被相続人の意思で相続人の資格を奪う制度です。

相続人の資格を奪うというのは、実質的には、遺留分を奪うことです。

相続人廃除は、次の理由があるときに認められます。

・相続人が重大な侮辱をした

・暴力を振るうなどの虐待をした

・重大な非行があった

家庭裁判所に申立てをしたうえで、家庭裁判所が判断します。

家庭裁判所に廃除を認めてもらうためには、廃除の根拠になる客観的証拠が不可欠です。

相続人廃除は、非常にハードルが高い手続です。

相続人廃除で、遺留分が奪われます。

④遺留分権利者と遺留分割合

事例(1) 相続人が配偶者、子どもが2人の場合

法定相続分は、配偶者2分の1、子どもはそれぞれ4分の1です。

遺留分は、配偶者4分の1、子どもはそれぞれ8分の1です。

事例(2)相続人が配偶者、実親2人の場合

法定相続分は、配偶者3分の2、実親それぞれ6分の1です。

遺留分は、配偶者3分の1、実親それぞれ12分の1です。

事例(3) 相続人が配偶者、兄弟姉妹2人の場合

法定相続分は、配偶者4分の3、兄弟姉妹それぞれ8分の1です。

遺留分は、配偶者2分の1、兄弟姉妹なしです。

3公正証書遺言を作っても遺留分侵害額請求

①遺留分を侵害しても遺言書は有効

遺言書を作成して、財産をだれに引き継ぐか自由に決めることができます。

さまざまな家族の事情から、大きく偏った内容であるかもしれません。

一部の相続人の遺留分を侵害するような内容であっても、遺言書は無効になりません。

遺留分は、相続人の権利だからです。

遺留分権利者が遺言書の内容に納得すれば、何もしません。

遺言書の内容に納得できなければ、遺留分侵害額請求を行使することができます。

遺留分権利者は権利を行使することも行使しないことも、選択することができます。

遺留分権利者が遺言書の内容に納得できるなら、遺言書を無効にする必要はありません。

遺留分を侵害しても、遺言書は有効です。

②遺言書作成だけで遺留分は奪えない

遺留分は、相続人に認められた最低限の権利です。

相続人の遺留分を奪う手続は、相続人廃除です。

遺言書を作成するだけで、相続人の遺留分を奪うことはできません。

③持戻しの免除をしても遺留分侵害額請求

一部の相続人だけが被相続人から特別に利益を受けていることがあります。

一部の相続人だけが特別に利益を受けているのに、相続財産をそのまま分けるのは不公平です。

特別に受けた利益を相続財産に算入して、遺産分割をします。

持戻しとは、特別に受けた利益を相続財産に算入して遺産分割をすることです。

被相続人の意思で、持戻しの免除をすることができます。

持戻しの免除があると、特別に受けた利益を相続財産に算入せずに遺産分割をします。

遺留分を計算するとき、持戻しの免除をしても特別に受けた利益を相続財産に算入します。

持戻しの免除で、相続人の遺留分を一方的に奪うことになるからです。

持戻しの免除をしても、遺留分侵害額請求をすることができます。

④公正証書遺言があっても遺留分侵害額請求

遺留分は、相続人に認められた最低限の権利です。

遺言書を作成するだけで、相続人の遺留分を奪うことはできません。

公正証書遺言があっても、遺留分侵害額請求をすることができます。

⑤遺留分侵害額請求は金銭で請求する

遺留分が侵害されたら、遺留分侵害額請求をすることができます。

請求するときは、遺留分に相当する金銭を請求します。

不動産などの現物を請求することはできません。

⑥遺留分侵害額請求の手順

手順(1)遺留分権利者であることの確認

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得して、相続人を確定します。

自分が相続人であることと遺留分権利者であることを確認します。

手順1つ目は、遺留分権利者であることの確認です。

手順(2)遺留分侵害額の計算

相続財産全体の内容や一部の相続人が受けた特別な利益を整理して、遺留分を計算します。

配分された財産と遺留分を確認して、遺留分侵害額を計算します。

手順2つ目は、遺留分侵害額の計算です。

手順(3)遺留分侵害額請求の意思表示

遺留分を侵害した人に対して、遺留分侵害額請求をします。

遺言執行者がいる場合、遺言執行者にも通知します。

遺留分侵害額請求は、配達証明付き内容証明郵便がおすすめです。

遺留分侵害額請求権は、最短1年で時効消滅するからです。

例えば、令和7年4月1日に相続があったことを知った場合、令和8年3月31日までに請求する必要があります。

配達証明付き内容証明郵便を利用すると、請求の事実と日付を郵便局が証明してくれます。

手順3つ目は、遺留分侵害額請求の意思表示です。

手順(4)相手方と交渉

財産の評価方法は、複数あります。

相手方と意見が異なることが多いでしょう。

財産の評価方法や支払の方法について、相手方と協議します。

合意ができた場合、合意内容は書面に取りまとめます。

手順4つ目は、相手方と交渉です。

手順(5)家庭裁判所で手続

当事者間で話し合いができない場合、家庭裁判所の助力を得ることができます。

遺留分侵害額請求調停を申立てることができます。

調停は、家庭裁判所の調停委員のアドバイスを受けてする話し合いです。

調停で合意ができない場合、遺留分侵害額請求訴訟を提起します。

手順5つ目は、家庭裁判所で手続です。

4公正証書遺言が無効になるケース

①形式不備は極めて稀

公正証書遺言作成におけるルール違反があった場合、公正証書遺言は無効になります。

公正証書遺言は、公証人が関与して作成します。

手続不備で無効になることは、考えられません。

1年間に作成された公正証書遺言数万件に対して、無効判例はわずか数件です。

公証人は法律の専門家だから、手続不備がないように厳重にチェックするからです。

②遺言能力がないと無効

遺言書を有効に作成するには、次の条件を満たす必要があります。

・遺言者が15歳以上であること

・遺言者に遺言能力があること

遺言能力とは、遺言書に書いた内容を理解し遺言の結果のメリットデメリットを充分に判断できる能力です。

高齢になると、判断能力が低下することが多くなります。

多少判断能力が低下しても遺言書に書いた内容が簡単なら、遺言の結果のメリットデメリットを充分に判断できるかもしれません。

大幅に判断能力が低下して、かつ、遺言内容が複雑なら、遺言の結果のメリットデメリットを充分に判断できないでしょう。

遺言能力が失った後に作成した公正証書遺言は、無効になります。

③複数の遺言書が見つかったら古い遺言書は撤回

遺言書が複数見つかることがあります。

複数の遺言書があっても内容が両立できるなら、遺言書は有効です。

複数の遺言書があって内容が両立できない場合、古い日付の遺言書は撤回されたと扱われます。

④公正証書遺言があっても遺産分割協議

遺言書を確認したところ、内容が大きく偏っていることがあります。

一部の相続人の遺留分を侵害するような遺言書である場合、相続人間で大きなトラブルになるでしょう。

遺言者が高齢になってから作成した遺言書は、遺言能力を失った後に作成された可能性があります。

相続人間でトラブルを起こす可能性がある遺言書なのに、あえて執行してトラブルにする必要はありません。

相続人全員で相続財産の分け方を合意した方が合理的です。

公正証書遺言があっても、相続人全員の合意で遺産分割協議をすることができます。

⑤成年後見人に利益になる遺言

成年後見人とは、認知症などで判断能力が低下した人をサポートする人です。

成年後見人にサポートを受けている人が成年後見人に利益になる遺言書を作成しても、無効です。

成年後見人が次の人である場合は、無効になりません。

・配偶者

・直系血族

・兄弟姉妹

5遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

自筆証書遺言の多くは、専門家のサポートなしで一人で作ります。

その結果、遺言書の厳格な書き方ルールが守られておらず、無効になってしまいます。

形式的な書き方ルールは守られていても、内容があいまいで遺言書を実現できないことも多々あります。

さらに、相続人の遺留分に配慮されておらず、トラブルに発展する例もあります。

せっかく遺言書を作るのなら確実な公正証書遺言をおすすめします。

司法書士などの専門家は相続人になる予定の人の遺留分にも配慮して、遺言書文案作成から公正証書遺言作成、遺言執行までトータルでサポートします。

司法書士からトータルでサポートを受けると、遺言者は確実な遺言を遺せるので安心できるでしょう。相続発生後も、相続人は面倒な相続手続から解放されます。

遺言者も家族も安心できる公正証書遺言作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

相続で兄弟姉妹の戸籍謄本を取得する方法

1兄弟姉妹相続は戸籍謄本収集がタイヘン

①相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は、次のとおりです。

(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

②相続人は戸籍謄本で証明する

相続手続の最初の難関が相続人の確定です。

相続が発生した場合、だれが相続人になるのか家族にとっては当然分かっていることでしょう。

家族にとっては当たり前のことでも、第三者には分かりません。

相続の手続先には、客観的に証明する必要があります。

相続人を客観的に証明するとは、戸籍謄本で証明するということです。

戸籍には、その人の身分事項がすべて記載されています。

身分事項とは、その人の出生、結婚、離婚、養子縁組、離縁、認知、死亡、失踪など身分関係の項目です。

過去の身分関係の事項を家族に秘密にしているかもしれません。

戸籍謄本を確認すると、すべて明るみに出ます。

戸籍には、身分事項がすべて記載されているからです。

戸籍謄本をすべて揃えることで、相続人を客観的に証明することができます。

③兄弟姉妹相続で必要になる戸籍謄本

被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。

兄弟姉妹相続で必要になる戸籍謄本は、次のとおりです。

(1)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

(2)被相続人の父の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

(3)被相続人の母の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

(4)兄弟姉妹全員の現在戸籍

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本で、被相続人に子どもがいないことを証明することができます。

兄弟姉妹が相続人になると聞くと、父母が同じ兄弟姉妹だけを想像しがちです。

相続人になる兄弟姉妹は、異父兄弟と異母兄弟を含みます。

異父兄弟と異母兄弟の存在を確認するため、父と母の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要になります。

ときには異父兄弟と異母兄弟と面識がないかもしれません。

見知らぬ相続人が見つかっても、相続手続から除外することはできません。

兄弟姉妹相続では、たくさんの戸籍謄本が必要になります。

兄弟姉妹相続は、戸籍謄本の収集がタイヘンです。

2戸籍謄本は本人のみが取得できる

①同一戸籍の人は無条件で取得できる

戸籍は、その人の身分事項が記録されています。

身分関係の項目は、その人のプライベートな項目です。

自分のプライベートな情報は、みだりに他人に知られたくないでしょう。

戸籍謄本は、第三者が興味本位で取得することはできません。

戸籍に記載されている人は、自分の戸籍謄本を請求することができます。

本人が自分の戸籍謄本を取得する場合、本人確認のうえ交付されます。

自分の戸籍謄本だから、委任状が要らないのは当然です。

結婚や離婚、養子縁組や離縁などで、その戸籍から別の戸籍に移ることがあります。

別の戸籍に移った後でも、自分の戸籍です。

除籍された後でも、自分の戸籍を取得することができます。

同一戸籍の人は、無条件で取得することができます。

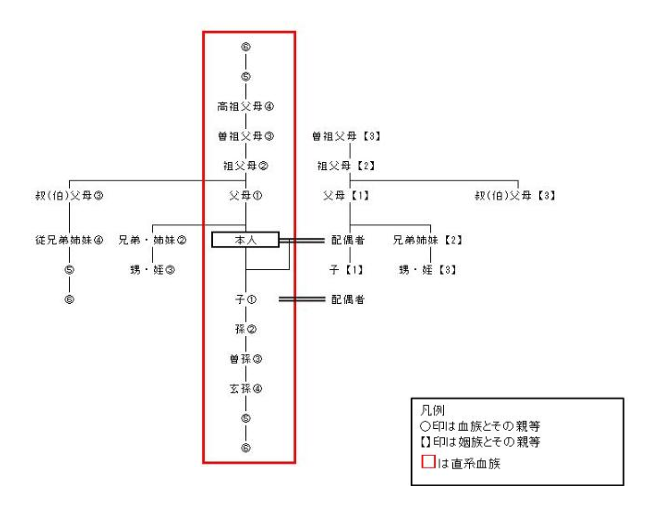

②直系血族と配偶者は委任状なしで取得できる

戸籍に記載されている人の配偶者は、委任状なしで戸籍謄本を請求することができます。

本人から、委任状を出してもらう必要はありません。

戸籍に記載されている人の直系尊属と直系卑属は、委任状なしで戸籍謄本を請求することができます。

本人から、委任状を出してもらう必要はありません。

直系とは、親子関係によってつながっている関係のことです。

本人から見て、父母や祖父母は親子関係によってつながっています。

本人から見て、子どもや孫は親子関係によってつながっています。

父母、祖父母、子ども、孫などは、直系です。

尊属とは、前の世代の血族です。

本人から見て、父母や祖父母は前の世代の血族です。

本人から見て、父母や祖父母は直系尊属です。

父母や祖父母は、委任状なしで戸籍謄本を請求することができます。

卑属とは、後の世代の血族です。

本人から見て、子どもや孫は後の世代の血族です。

本人から見て、子どもや孫は直系卑属です。

子どもや孫は、委任状なしで戸籍謄本を請求することができます。

3兄弟姉妹の戸籍謄本を取得する方法

①親の戸籍にいる兄弟姉妹の戸籍謄本は取得できる

兄弟姉妹が親の戸籍にいることがあります。

直系血族は、戸籍謄本を取得することができます。

親の戸籍を取得すると、兄弟姉妹が記載されています。

直系血族は、無条件で取得することができます。

②兄弟姉妹に委任状を出してもらって取得できる

婚姻をすると、新たな戸籍が編製されます。

兄弟姉妹が婚姻している場合、親の戸籍から除籍されています。

新しく編成された戸籍の謄本は、無条件で取得することはできません。

兄弟姉妹は、直系尊属ではありません。

兄弟姉妹は、直系卑属ではありません。

戸籍謄本は、本人のみが取得できます。

兄弟姉妹に委任状を出してもらった場合、戸籍謄本を取得することができます。

③権利行使や義務の履行に必要なとき取得できる

権利行使や義務の履行に必要な場合、委任状なしで戸籍謄本を請求することができます。

権利行使や義務の履行に必要な場合、戸籍謄本を取得するための正当な理由があると言えます。

権利行使や義務の履行に必要な場合であると認められるためには、客観的な具体的な理由が必要です。

客観的な具体的な理由の裏付けとなる書類を準備する必要があります。

会社などの法人が権利行使や義務の履行のため、戸籍謄本が必要になることがあります。

権利行使や義務の履行に必要な場合と認められれば、会社などの法人が請求することができます。

権利行使や義務の履行に必要な場合であることが認められた場合、委任状なしで戸籍謄本を請求することができます。

④国等に提出する必要があるとき取得できる

国や地方自治体に提出する必要がある場合、委任状なしで戸籍謄本を請求することができます。

国や地方自治体に提出する必要がある場合、戸籍を取得するための正当な理由があると言えます。

相続登記をする場合、法務局にたくさんの戸籍謄本を提出します。

相続登記は、国や地方自治体に提出する必要がある場合です。

国に提出する必要がある場合だから、委任状なしで戸籍謄本を請求することができます。

国や地方自治体に提出する必要があると認められるためには、客観的な具体的な書類が必要です。

国等に提出する必要があると認められた場合、委任状なしで戸籍謄本を請求することができます。

⑤兄弟姉妹の戸籍謄本を発行してもらうためには

兄弟姉妹は、直系血族ではありません。

兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合、担当者から発行できませんと言われてしまうことがあります。

兄弟姉妹の戸籍謄本は、無条件で発行してもらうことはできません。

正当な理由があれば、発行してもらうことができます。

正当な理由があることを担当者に分かってもらうことが重要です。

権利行使や義務の履行に必要なとき取得できることは、戸籍法第10条の2第1項第1号にはっきり書いてあります。

国等に提出する必要があるとき取得できることは、戸籍法第10条の2第1項第2号にはっきり書いてあります。

担当者に法律の条文を示して説得する必要があるかもしれません。

そのうえで権利行使や義務の履行に必要であることや国等に提出する必要があることを分かってもらう必要があります。

分かってもらうために必要な書類は、事案によって異なります。

適切な書類を準備して、市区町村役場の担当者に分かってもらうことが重要です。

発行できませんと言われてしまうのは、担当者に分かってもらえていないことが原因です。

兄弟姉妹の戸籍謄本を発行してもらうためには、準備が重要です。

4兄弟姉妹の戸籍謄本は広域交付で取得できない

①近隣の市区町村役場で戸籍謄本を取得できる

相続が発生したら、相続手続先に相続人を証明しなければなりません。

本籍地の市区町村役場に戸籍謄本を請求するのは、大きな手間と時間がかかります。

令和6年3月1日から戸籍謄本の広域交付が始まりました。

広域交付制度を利用すれば、本籍地以外の市区町村役場で戸籍謄本を請求することができます。

広域交付制度を利用して、近隣の市区町村役場で戸籍謄本を取得することができます。

②広域交付は第三者請求ができない

権利行使や義務の履行に必要なとき、兄弟姉妹の戸籍謄本を取得することができます。

国等に提出する必要があるとき、兄弟姉妹の戸籍謄本を取得することができます。

本人や直系血族、配偶者以外の人が請求することを第三者請求と言います。

第三者請求ができるのは、権利行使や義務の履行に必要なときや国等に提出する必要があるときです。

戸籍にはその人のプライベートな事柄が記載されています。

特別な理由について、厳格な審査が必要です。

特別な理由が明らかにできない場合、戸籍謄本を発行してもらうことはできません。

第三者が戸籍謄本を請求する場合、広域交付を利用することはできません。

5住民票の広域交付は使えない

①近隣の市区町村役場で住民票を取得できる

住民票は、住民票を置く市区町村役場で取得するのが原則です。

住民基本台帳ネットワークシステムを利用することで、近隣の市区町村役場で住民票を取得することができます。

例えば、名古屋市に住民票を置く人が名古屋市以外の市区町村役場で住民票を取得することができます。

名古屋市以外に住民票を置く人が名古屋市の各区役所で住民票を取得することができます。

②広域交付の住民票は本籍が記載されない

相続登記をする場合、被相続人や相続人の住民票が必要になります。

相続登記で必要になる住民票は、本籍の記載が必要です。

戸籍謄本に記載されている人と同一人物であることを確認するためです。

広域交付で発行される住民票には、本籍が記載されません。

広域交付の住民票は本籍が記載されないから、相続登記で使うことができません。

③住民票の除票は広域交付で取得できない

相続登記をする場合、被相続人の住民票の除票が必要になります。

広域交付では、住民票の除票は発行されません。

被相続人の住民票の除票は、住民票を置いていた市区町村役場に請求する必要があります。

④戸籍の広域交付で附票は取得できない

相続登記をする場合、被相続人や相続人の住民票が必要になります。

住民票に代えて、戸籍の附票を提出しても差し支えありません。

戸籍謄本は、条件を満たせば近隣の市区町村役場で取得することができます。

戸籍謄本の附票は、戸籍の広域交付の対象外です。

戸籍の附票は、本籍地の市区町村役場に請求する必要があります。

6相続人確定を司法書士に依頼するメリット

本籍地の変更や国による戸籍の作り直し(改製)で多くの方は、何通もの戸籍を渡り歩いています。

相続手続のために、たくさんの戸籍謄本を集めなければなりません。

古い戸籍は現在と形式が違っています。

慣れないと、読みにくいものです。

現代とちがって、古い戸籍は手書きで書いてあります。

手書きの達筆な崩し字で書いてあると、分かりにくいものです。

戸籍集めは、相続以上にタイヘンです。

本籍地を何度も変更している人は、たくさんの戸籍を渡り歩いています。

結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている人は、戸籍が何度も作り直されています。

戸籍をたくさん渡り歩いているので、戸籍集めは膨大な手間と時間がかかります。

段取りよく要領よく手続するには、ちょっとしたコツがいります。

お仕事や家事でお忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続をおまかせできます。

相続人調査でお困りのことがあれば、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

換価分割のメリットデメリット

1換価分割で公平な遺産分割

①換価分割は売却して金銭で分ける方法

相続財産には、いろいろな財産が含まれています。

不動産は、分けにくい財産です。

預貯金は、分けやすい財産です。

大部分が分けにくい財産の場合、相続財産の分け方についての合意が難しくなるでしょう。

分けにくい財産がある場合、換価分割で合意ができることがあります。

換価分割とは、分けにくい財産を売却して金銭に換えた後、金銭を分ける方法です。

換価分割で、公平な遺産分割をすることができます。

②換価分割がおすすめのケース

次のケースでは、換価分割がおすすめです。

(1)相続人間の公平を重視して遺産分割をしたいケース

(2)不動産の共有を避けたいケース

(3)相続税などの出費が予想されるケース

(4)遺産分割協議がまとまらないケース

③換価分割で相続登記は省略できない

相続登記をするためには、手間と時間がかかります。

相続登記を申請すると、登録免許税が課されます。

登録免許税は不動産の評価額によって決まるから、ときには無視できない金額になります。

相続した不動産を売却する場合、相続登記を省略したいと思うかもしれません。

相続登記を省略して、買主に所有権移転登記をすることはできません。

登記は、現在の所有者だけを公示しているわけではないからです。

相続登記を省略すると、登記の信頼が失われます。

実際に被相続人→相続人→買主と、所有権は移転しています。

換価分割で、相続登記は省略できません。

2換価分割のメリット

メリット①公平な遺産分割ができる

不動産などの財産は、物理的に分けにくいでしょう。

相続財産や相続人の一切の事情を考慮して、遺産分割をすることができます。

相続人全員が合意できるのであれば、どのような分け方でもすることができます。

現物分割は、財産をそのままの状態で分割します。

例えば、一部の相続人が不動産を相続し、他の相続人が預貯金を相続することができます。

ときには、不動産は非常に高額で預貯金がわずかな額であることがあるでしょう。

合意できればいいのですが、相続人全員の合意は難しいかもしれません。

換価分割は、いったん売却して金銭に換えた後に金銭を分ける方法です。

金銭だから、公平に分けることができます。

換価分割のメリット1つ目は、公平な遺産分割ができる点です。

メリット②出費に対応できる

不動産を相続したら、名義変更をします。

不動産の名義変更を相続登記と言います。

相続登記をする場合、登録免許税が課されます。

登録免許税は、不動産の価格の1000分の4です。

例えば、固定資産税評価額1億円の不動産であれば、登録免許税は40万円です。

換価分割をすると、不動産などをいったん売却します。

必要な資金を確保しやすくなります。

換価分割のメリット2つ目は、出費に対応できる点です。

メリット③不動産の管理負担がなくなる

不動産をそのまま保有していると、固定資産税が課されます。

必要に応じて不動産の修繕や除草を行う必要があるでしょう。

換価分割では、不動産を手放します。

手放した後は、不動産の管理負担がなくなります。

換価分割のメリット3つ目は、不動産の管理負担がなくなる点です。

メリット④代償金を準備しなくてよい

相続財産の大部分が自宅などの不動産だけという例は珍しくありません。

便利のいい場所にある土地は、わずかな面積であっても高い評価額になるでしょう。

わずかな面籍なのに、土地を現物で分割するのは現実的ではありません。

極端に小さな面積の土地は、使い勝手が良くないからです。

土地の価値が低くなってしまうでしょう。

代償分割とは、一部の相続人が不動産を相続し、他の相続人は固有の財産から代償を受け取る方法です。

代償分割をする場合、不動産を相続する相続人は代償金を払う必要があります。

いつまでたっても、代償金を払ってもらえないとトラブルに発展するでしょう。

換価分割では、売却してから売却代金を分割します。

代償金を準備する必要はありません。

換価分割のメリット4つ目は、代償金を準備しなくてよい点です。

メリット⑤共有トラブルを回避できる

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

話合いがまとまらない場合、安易に共有が選ばれることがあります。

一見して、公平に見えるからです。

不動産の共有は、デメリットが大きくおすすめできません。

不動産を共有すると、管理や売却の意思決定が難しくなります。

共有者全員の同意が必要になるからです。

共有者全員の同意ができなくなると、共有者間で深刻なトラブルに発展するでしょう。

換価分割では、不動産を売却します。

共有トラブルを回避することができます。

換価分割のメリット5つ目は、共有トラブルを回避できる点です。

3換価分割のデメリット

デメリット①売却益に課税

被相続人が不動産を取取得してから不動産を売却するまでに、値上がりしていることがあります。

不動産を売却すると、譲渡所得を得たと言えます。

譲渡所得に対して、譲渡所得税が課されます。

換価分割のデメリット1つ目は、不動産の売却益に課税される点です。

デメリット②売却価格が市場状況に左右される

不動産などの財産は、市場の状況によって値動きがあります。

売却したいと思っても、相続人が期待するような金額が付かないことがあるでしょう。

換価分割のデメリット2つ目は、売却価格が市場状況に左右される点です。

デメリット③売却条件で相続人トラブル

不動産などの財産は、市場の状況以外にも売却条件によって金額が変わります。

一部の相続人は、金額は安くてもいいから早く売却したいと考えるかもしれません。

一部の相続人は、時間はかかってもいいから高く売却したいと考えるかもしれません。

市場状況が良くない場合、相続人間で話し合いがつかない可能性があります。

換価分割のデメリット3つ目は、売却条件で相続人トラブルになる点です。

デメリット④売却の手間と時間がかかる

換価分割では、不動産を売却するために費用がかかります。

例えば、次のような費用です。

・不動産仲介手数料

・名義変更のための登記費用

・境界確定のための測量費用

・残置物の処理費用

費用以外にも、手間と時間がかかります。

売却条件によっては、売却活動に数か月以上かかるでしょう。

換価分割のデメリット4つ目は、売却の手間と時間がかかる点です。

デメリット⑤感情的に納得できない

不動産が生まれ育った実家であるかもしれません。

相続人の中には、人手に渡ることが感情的に納得できなくなることがあります。

換価分割のデメリット5つ目は、感情的に納得できない点です。

4換価分割における注意点

注意①換価分割は遺産分割協議書に明記

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

遺産分割協議書は、相続財産の分け方について相続人全員の合意内容の証明書です。

不動産を売却して売却代金を分割する場合、遺産分割協議書に明記します。

遺産分割協議書に明記しないと、売却代金の分割が単なる贈与に見えるからです。

代表相続人に名義を取得させるのは、換価分割のためであることを明確にします。

そのうえで売却代金から売却にかかるすべての費用を控除した残金を分配することを明記します。

このような記載があれば、原則として、贈与税の課税はされません。

単なる贈与と判断されたら、贈与税の対象になるでしょう。

贈与税は、想像以上に高額になります。

換価分割における注意点1つ目は、換価分割は遺産分割協議書に明記することです。

注意②長期間売却できないと贈与税

遺産分割協議書に「換価分割のため」「売却代金から売却にかかるすべての費用を控除した残金を分配する」とあれば、原則として、問題になることはありません。

不動産が長期間売却できない場合、売却金の分配が何年も後になることがあります。

売却できなければ、このようなことも止むを得ないことです。

一方で登記名義を得た後、長期間経過してから売却金を分配した場合、実態としては贈与として課税されるおそれがあります。

法律上、換価分割による売却金の分配であって、かつ、遺産分割協議書に記載があっても、課税されるリスクがあります。

このようなリスクを考慮に入れて、代表者名義にすることや売却条件の合意をする必要があります。

換価分割における注意点2つ目は、長期間売却できないと贈与税のリスクがあることです。

注意③換価分割で確定申告

被相続人が不動産を取得してから、値上がりしていることが多いでしょう。

不動産などを譲渡して所得を得た場合、譲渡所得税の対象になります。

登記名義人になった相続人だけでなく、売却代金を受け取った相続人全員が確定申告をします。

値上がり益を得ても、特別控除を適用できれば譲渡所得税は課されません。

重要な特別控除は、2種類あります。

居住用不動産の特別控除と被相続人の居住用不動産の特別控除です。

特別控除を適用できれば、譲渡所得から3000万円を控除することができます。

特別控除適用で、譲渡所得税が課されなくなることがあります。

換価分割における注意点3つ目は、換価分割で確定申告する必要があることです。

注意④相続人間で合意できないと遺産分割調停・遺産分割審判

相続人間で遺産分割協議がまとまらないことがあるでしょう。

家庭裁判所の助力を得て、話合いをすることができます。

遺産分割調停とは、家庭裁判所で調停委員のアドバイスを得ながらする話合いです。

遺産分割調停では、数か月から1年以上かかることが多いでしょう。

弁護士などを代理人に立てると、弁護士費用もかさみます。

遺産分割調停で話し合いがつかない場合、遺産分割審判で裁判官が判断します。

遺産分割調停・遺産分割審判になると、追加で時間と費用がかかります。

換価分割における注意点4つ目は、相続人間で合意できないと遺産分割調停・遺産分割審判になることです。

5遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット

遺産分割協議書は遺産の分け方について、相続人全員による合意を取りまとめた文書です。

合意がきちんと文書になっているからこそトラブルが防止できるといえます。

つまり、書き方に不備があるとトラブルを起こしてしまう危険があります。

せっかくお話合いによる合意ができたのに、取りまとめた文書の不備でトラブルになるのは残念なことです。

トラブルを防止するため、遺産分割協議書を作成したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

相続登記で不動産番号

1不動産番号で不動産を特定できる

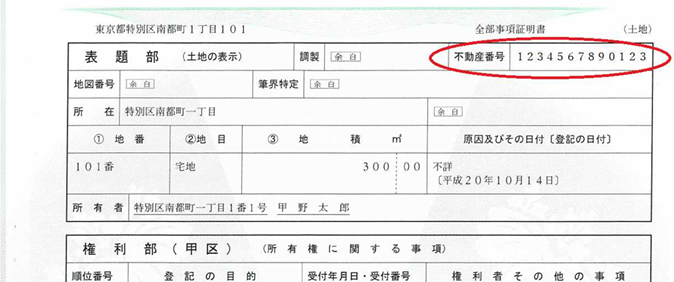

①不動産番号は13桁の数字

不動産番号は、一筆の土地または一棟の建物ごとに付けられた番号です。

不動産番号は、13桁の数字です。

13桁の数字で、不動産を特定することができます。

不動産番号は、表示に関する登記事項のひとつです。

登記簿謄本を取得すると、表題部に記載されています。

②所在・地番や所在・家屋番号は分かりやすい

土地の登記簿謄本を取得すると、表題部に土地の所在と地番が記載されています。

地番とは、一筆の土地ごとに付けられた番号です。

土地の所在と地番を組み合わせて、土地を特定することができます。

建物の登記簿謄本を取得すると、表題部に建物の所在と家屋番号が記載されています。

家屋番号は、一棟の建物ごとに付けられた番号です。

建物の所在と家屋番号を組み合わせて、建物を特定することができます。

地番と番地は、別のものです。

番地は、住居表示です。

番地は、街を分かりやすく表示するために付けられた番号です。

地域によっては、地番と番地が同じことがあります。

土地の所在や建物の所在は、〇〇市〇〇区〇〇町〇丁目などと表現されます。

書類に取りまとめた場合、所在・地番や所在・家屋番号は分かりやすい書類になります。

③不動産番号で登記簿謄本を請求することができる

不動産番号で、不動産を特定することができます。

登記簿謄本は、インターネットを使って請求することができます。

不動産番号を記載するだけで、インターネット請求をすることができます。

13桁の数字を入力するだけなので、ラクに手続をすることができます。

不動産番号で登記簿謄本を請求できるのは、インターネットで請求する場合だけです。

法務局の窓口で請求する場合や申請書を郵送して請求する場合は、従来どおり、所在・地番や所在・家屋番号を記載します。

登記簿謄本は不要だけど、登記の内容を知りたいことがあるでしょう。

インターネットを使って、登記情報を取得することができます。

登記情報を取得する場合、不動産番号を記載するだけで請求することができます。

13桁の数字を間違えて入力すると、まったく別の不動産になってしまいます。

不要な登記簿謄本や登記情報を取得してしまうおそれがあります。

不動産番号はカンタンで便利な反面、分かりにくいのが欠点です。

④不動産番号がない不動産がある

インターネットを使って取得した登記簿謄本や登記情報には、必ず、不動産番号が記載されています。

登記簿は、コンピュータ化されている登記簿とコンピュータ化されていない登記簿があります。

コンピュータ化されていない登記簿の不動産には、不動産番号がありません。

コンピュータ化されていない登記簿は、インターネットで登記簿謄本を請求することができません。

⑤登記識別情報は不動産の所有者の証明

不動産について権利を取得した場合、原則として、権利証が発行されます。

権利証は、古いものは登記済証、現在では登記識別情報と言います。

オンライン指定庁になったときから、登記識別情報が発行されています。

登記識別情報は、12桁の数字とアルファベットの組み合わせです。

登記識別情報は、不動産の権利者であることの証明です。

不動産を売却するときや担保に差し出すとき、不動産に登記申請をします。

不動産の権利者が登記申請に関与していることの証明として、登記識別情報を法務局に提供します。

登記申請以外で、登記識別情報が必要になることはありません。

通常は、登記申請直前に開封して直ちに申請します。

登記識別情報を他人に知られると、権利書が奪われた場合と同じ危険があります。

登記識別情報は不動産の所有者の証明だから、他の人に知られないようにする必要があります。

2相続登記の申請書で不動産番号

①不動産を特定して相続登記

相続による不動産の名義変更を相続登記と言います。

相続登記をする場合、名義変更をする不動産を特定しなければなりません。

家族にとって自宅などは当然知っていることです。

法務局などの第三者には、どこにあるどの不動産なのか分からないからです。

申請の対象となる不動産を特定して、相続登記をします。

②不動産番号だけ記載して相続登記ができる

不動産番号のみ記載するときの記載例

不動産番号 1234567890123

不動産番号 2345678901234

不動産番号 3456789012345

不動産番号は、不動産を特定するための番号です。

相続登記をする場合、不動産を特定して登記申請をしなければなりません。

相続登記の申請書に、不動産番号を記載することができます。

不動産番号で不動産を特定することができるからです。

不動産番号だけ記載して、相続登記をすることができます。

③不動産番号と所在・地番の両方記載がおすすめ

(1)不動産番号と所在・地番の両方記載の記載例

不動産番号 1234567890123

所在 ○○市○○町○丁目

地番 ○番○

地目 宅地

地積 200㎡

(2)不動産番号と所在・家屋番号の両方記載の記載例

不動産番号 2345678901234

所在 ○○市○○町○丁目

家屋番号 ○番○

種類 居宅

構造 木造瓦葺2階建

床面積 1階 100.00㎡ 2階 100.00㎡

不動産番号を記載すれば、不動産を特定することができます。

不動産番号は、13桁の数字です。

一目でどの不動産なのか分かりにくいのが欠点です。

13桁の数字を記載するときに間違えてしまっても、気がつきにくいでしょう。

関係ない不動産に相続登記を申請してしまうことがないように、所在・地番や所在・家屋番号を記載する方が安全です。

相続登記をする場合、不動産番号と所在・地番や所在・家屋番号の両方を記載することができます。

土地について申請する場合、次の事項を記載します。

(1)所在

(2)地番

(3)地目

(4)地積

建物について申請する場合、次の事項を記載します。

(1)所在

(2)家屋番号

(3)種類

(4)構造

(5)床面積

不動産番号を記載した方が法務局にとって審査しやすいでしょう。

法務局が相続登記を受付した場合、受付のお知らせが発行されます。

相続登記の申請に不動産番号と所在・地番や所在・家屋番号の両方を記載した場合、受付のお知らせにも両方記載されます。

受付のお知らせを見ることで、確実に登記申請をしたことが確認できます。

不動産番号と所在・地番や所在・家屋番号の両方を記載した場合、申請内容が一目瞭然です。

④不動産番号を間違えたら登記できない

不動産番号は、13桁の数字です。

一目でどの不動産なのか分かりにくいのが欠点です。

数字を間違えた場合、まったく別の不動産になります。

相続登記を申請しても、認められません。

不動産は重要な財産であることが多いから、厳格に審査されます。

軽微なミスであれば、申請を補正することができます。

相続登記の対象となる不動産を間違えた場合、軽微なミスとは言えません。

重大なミスでは、申請を補正することができません。

いったん登記申請を取り下げて、やり直しになります。

⑤敷地権付マンションは不動産番号だけでは不足

敷地権のあるマンションの記載例

(一棟の建物の表示)

所在 ○○市○○町○丁目○番地○

建物の名称 ○○○○マンション

(専有部分の建物の表示)

不動産番号 3456789012345

家屋番号 ○○町○丁目○番○の○

建物の名称 ○○○

種類 居宅

構造 鉄筋コンクリート造1階建

床面積 ○階部分 ○○.○○㎡

価格 金○○○○万円

(敷地権の表示)

符号 1

所在 ○○市○○町○丁目

地番 ○番○

地目 宅地

地積 ○○○.○○㎡

(敷地権の種類)

所有権

(敷地権の割合)

持分 ○○○○○○分の○○○○○○

符号 2

所在 ○○市○○町○丁目

地番 ○番○

地目 宅地

地積 ○○○.○○㎡

(敷地権の種類)

所有権

(敷地権の割合)

持分 ○○○○○○分の○○○○○○

分譲マンションのように1棟の建物の一部を独立して所有できる建物を区分建物と言います。

区分建物が建っている土地が、敷地です。

敷地を使う権利とマンションのお部屋の権利を一体化して処分するようにしたのが、敷地権付区分建物です。

敷地権付区分建物の場合、マンションを売買するとき敷地を使う権利とマンションのお部屋の権利は一緒についてきます。

敷地を使う権利とマンションのお部屋の権利は、命運を共にする運命共同体です。

新しいマンションのほとんどは、敷地権付区分建物です。

敷地権付マンションは、お部屋の権利に不動産番号が付いています。

敷地権付マンションの相続登記は、敷地を使う権利とマンションのお部屋の権利の名義変更です。

敷地権付マンションの相続登記をする場合、不動産番号だけでは不足です。

敷地を使う権利を含めて相続登記をするからです。

3相続登記の委任状に不動産番号

相続登記は、相続手続の中でも難しい手続です。

多くの人は、司法書士などの専門家に依頼します。

司法書士などの専門家に依頼する場合、法務局に委任状を提出します。

委任状は、代理人に依頼した内容を証明する書類です。

どの不動産について、どういう内容の登記を依頼したのか委任状で明らかにします。

委任状に不動産を記載する場合、不動産番号だけ記載することができます。

不動産番号だけ記載した場合、分かりにくいのが欠点です。

分かりやすさを考えるのであれば、不動産番号と所在・地番や所在・家屋番号の両方記載がおすすめです。

不動産番号の記載誤りがあった場合、適切な委任があったとは認められません。

多くの場合、いったん取下げてやり直しになるでしょう。

4遺産分割協議書に不動産番号は記載しなくてもよい

相続が発生した場合、被相続人のものは相続人全員の共有財産になります。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決めなければなりません。

相続人全員の合意内容を取りまとめた文書が遺産分割協議書です。

遺産分割協議書は、相続人全員に確認してもらいます。

問題がなければ、相続人全員が記名し実印で押印します。

相続人全員が確認するときに、分かりやすい表現をするといいでしょう。

不動産番号で不動産を特定することができます。

相続人は13桁の数字を見て、どの不動産なのか分からないでしょう。

土地であれば、所在、地番、地目、地積を記載するといいでしょう。

建物であれば、所在、家屋番号、種類、構造、床面積を記載するといいでしょう。

13桁の数字を記載する場合、間違いやすいものです。

記載しても問題にはなりませんが、よく注意して間違いのないようにしましょう。

記載誤りが心配ならば、あえて記載する必要はありません。

5相続登記を司法書士に依頼するメリット

相続が発生すると、相続人は悲しむ暇もなく相続手続に追われます。

ほとんどの人は相続手続は不慣れで、聞き慣れない法律用語で疲れ果ててしまいます。

インターネットの普及で多くの人は簡単に多くの情報を手にすることができるようになりました。

多くの情報の中には正しいものも、適切でないものも同じように混じっています。

相続登記もカンタンにできる、ひとりでできたという記事も散見されます。

不動産は、重要な財産であることも多いものです。

登記手続は、一般の方から見ると些細なことと思えるようなことでやり直しになります。

法務局の登記手続案内を利用すれば、シンプルな事例の申請書類などは教えてもらえます。

通常と異なる事例に関しては、わざわざ説明してくれません。

司法書士などの専門家から見れば、トラブルのないスムーズな相続手続であっても、知識のない一般の方はへとへとになってしまいます。

住所がつながらない場合など、シンプルな事例とは言えない事情がある場合は申請を取下げて、やり直しになることが多いでしょう。

司法書士は登記の専門家です。

スムーズに相続登記を完了させたい方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

相続登記義務化で相続人申告登記

1令和6年(2024年)4月1日から相続登記義務化

①令和6年(2024年)4月1日から相続登記は義務

所有権移転登記をしない場合、所有者はソンをします。

不動産に対して権利主張をする人が現れた場合、所有者のはずなのに権利主張ができないからです。

相続登記は、手間のかかる手続です。

自分で相続登記をしようとするものの、多くの人は挫折します。

相続登記をする場合、登録免許税を納付しなければなりません。

相続登記を専門家に依頼する場合、専門家に報酬を支払う必要があります。

不動産の価値が低い場合、相続登記で手間と費用がもったいないと考える人が少なくありません。

相続登記がされない場合、登記簿を見ても土地の所有者が分からなくなります。

所有者不明の土地の発生を防止するため、相続登記をすることは義務になりました。

②相続登記の猶予期間は3年

令和6年4月1日から相続登記は、3年以内に登記申請をする義務が課されました。

相続登記の猶予期間は、3年です。

相続登記の期限3年のスタートは、知ってからです。

自己のために相続の開始があったことを知って、かつ、不動産を取得することを知った日から、スタートします。

相続が発生したら、近親者には真っ先に連絡するでしょう。

さまざまな家族の事情から、疎遠になっている相続人がいます。

疎遠な相続人は、相続発生から長期間経過してから相続があったことを知るでしょう。

相続があったことを知るまで、期限3年はスタートしません。

相続登記の猶予期間は、たった3年です。

③過去の相続も相続登記義務化の対象

令和6年4月1日から、相続登記は義務になりました。

令和6年4月1日以降に発生した相続は、もちろん対象になります。

令和6年4月1日以前発生の相続も、義務化の対象です。

令和6年4月1日以前発生の相続では、令和6年4月1日に期限3年がスタートします。

④相続登記を怠ると10万円以下のペナルティー

相続登記の期限3年以内に登記申請をしないと、10万円以下のペナルティーの対象になります。

ペナルティーは行政罰だから、前科は付きません。

ペナルティーを払っても、相続登記を代わりにやってくれることはありません。

⑤相続登記義務化の背景

相続登記義務化の背景には、所有者不明土地の問題があります。

不動産の権利を取得したら、通常はすぐに登記申請をします。

価値の低い土地では、相続登記が行われないことがあります。

適切に登記がされないと、所有者が不明になります。

土地の売買や公共事業の実施に、大きな支障をきたします。

社会全体にとって損失となるため、相続登記が義務化されました。

2遺産分割ができないときに相続人申告登記

①相続人申告登記で義務を果たす

相続人申告登記とは、相続人が法務局に対し自分が相続人であることを申告する制度です。

申告に基づいて、登記官が職権で相続人の住所や氏名を登記に付記します。

相続人申告登記をした場合、相続登記の義務を履行したと扱われます。

相続人申告登記は、相続登記の義務を履行しやすくする制度です。

相続人申告登記で、相続登記の義務を果たすことができます。

②遺産分割未了は言い訳にならない

相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産です。

不動産を共有するのは、不自由が多いでしょう。

多くの場合、相続人全員で不動産の分け方の合意をします。

さまざまな家族の事情から、分け方の合意が難しいかもしれません。

相続登記には、3年の期限が決められました。

相続財産の分け方に合意ができないから相続登記ができないは、言い訳になりません。

自己のために相続の開始があったことを知って、かつ、不動産を取得することを知っているからです。

相続登記の期限3年が経過すると、ペナルティーの対象になります。

遺産分割未了は、言い訳になりません。

③正当理由でペナルティーの対象外

行政上の義務に違反すると、ペナルティーが課されます。

正当な理由があれば、ペナルティーの対象外です。

法務省ホームページで、正当な理由について次のように示しています。

(1)相続登記の義務に係る相続について、相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合

(2)相続登記の義務に係る相続について、遺言の有効性や遺産の範囲等が相続人等の間で争われているために相続不動産の帰属主体が明らかにならない場合

(3)相続登記の義務を負う者自身に重病その他これに準ずる事情がある場合

(4) 相続登記の義務を負う者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者その他これに準ずる者であり、その生命・心身に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合

(5) 相続登記の義務を負う者が経済的に困窮しているために、登記の申請を行うために要する費用を負担する能力がない場合

正当な理由があると認められれば、ペナルティーの対象外になります。

3相続人申告登記のやり方

①登記名義人の相続人が申出

相続人申告登記は、登記名義人の相続人であることを公示する制度です。

相続人申告登記では、次の事項を申出します。

(1)申出人の氏名及び住所

(2)代理人の氏名及び住所

(3)申出の目的

(4)申出に係る不動産の所在事項

相続人になる人は、法律で決められています。

多くの場合、複数の人が相続人なるでしょう。

相続人申告登記では、自分が相続人のひとりであれば申出をすることができます。

他の相続人について調査することなく、自分が相続人であることを申し出することができます。

相続人になる人が相続人申告登記の申出をします。

②相続人申告登記は押印・電子署名不要

相続人申告登記の申出書に、押印は不要です。

相続人申告登記の申出書は、オンラインで提出することができます。

オンライン請求で、電子署名は不要です。

相続人申告登記は、委任状を発行して司法書士などの専門家に依頼することができます。

相続人申告登記の委任状に、押印は不要です。

③相続人申告登記の必要書類

相続人申告登記の必要書類は、次のとおりです。

〇配偶者または子どもが申出をする場合

(1)被相続人の除票

(2)被相続人の戸籍謄本

(3)申出人の戸籍謄本

(4)申出人の住民票

(5)委任状

〇親などの直系尊属が申出をする場合

(1)被相続人の除票

(2)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

(3)申出人の戸籍謄本

(4)申出人の住民票

(5)委任状

相続人申告登記は、法定相続情報一覧図を利用することができます。

複数の相続人申告登記をする場合、添付書類を援用することができます。

相続人申告登記の添付書類は、希望すれば原本還付してもらえます。

住所の記載入り相続関係説明図を添付した場合、住民票もコピーを提出したと扱われます。

住民票上の申出人の氏名のふりがな及び生年月日を記載した場合、住民票は提出不要です。

住民票コードを提出することで、住民票の提出を省略することはできません。

相続登記義務化は、令和6年4月1日以前に発生の相続であっても対象になります。

古い相続の場合、被相続人の住民票を取得できないことがあります。

住民票には、保存期間が決められているからです。

保存期間が経過したら、順次廃棄されます。

住民票や戸籍の附票を提出できない場合、申出人から法務局長あて上申書を提出します。

上申書とは、被相続人と所有権登記名義人は同一人物ですという申立てです。

上申書には、申立人の印鑑証明書を添付します。

被相続人の死亡日から考えて廃棄済であることが明らかである場合、不在籍証明書などの公的書類は不要です。

④相続人申告登記で登録免許税はかからない

相続人申告登記では、登録免許税は課されません。

相相続人申告登記があった場合、登記官職権で登記されるからです。

⑤相続人申告登記の申出書は郵送で提出できる

相続人申告登記の申出書は、紙で作成することができます。

紙で作成した相続人申告登記の申出書は、郵送で提出することができます。

普通郵便で送付しても、差し支えありません。

相続人申告登記の申出書は戸籍謄本や住民票を一緒に送るから、記録が残る郵便が安心です。

⑥相続人申告登記の手順

手順①相続の開始を確認

被相続人の死亡を戸籍謄本で確認します。

戸籍謄本を取得すると、死亡日が確認できます。

相続人申告登記の手順1つ目は、相続の開始を確認することです。

手順②相続人を確認

相続人の戸籍謄本を取得して、相続人であることを確認します。

相続人申告登記の手順2つ目は、相続人を確認することです。

手順③必要書類の準備

必要書類は、先に説明したとおりです。

相続人申告登記の手順3つ目は、必要書類の準備です。

手順④相続人申告登記の申出書を作成提出

相続人申告登記の申出書は、紙で提出することができます。

登記・供託オンライン申請システムを利用して、オンラインで提出することができます。

相続人申告登記の手順4つ目は、相続人申告登記の申出書を作成提出することです。

手順⑤登記完了

法務局の審査が完了すると、登記が実行されます。

相続人申告登記の手順5つ目は、登記完了です。

⑦売却するときは相続登記が必要

相続人申告登記は、登記名義人の相続人であることを公示する制度です。

相続登記をすると、所有者であることが公示されます。

相続人だから、所有者になる可能性がある人に過ぎないと言えます。

相続人申告登記の名義人は、所有者になることも所有者にならないこともあります。

相続人申告登記と相続登記の大きなちがいです。

不動産を売却する場合、相続登記を省略することはできません。

不動産を売却したのは、所有者のはずだからです。

所有権は、被相続人→相続人→買主と移動しています。

登記は、権利の移転の過程も公示しています。

所有権移転の実態を表していない場合、登記制度への信頼が失墜するからです。

このようなことが許されるはずがありません。

相続人申告登記では、登記名義人の相続人であることを公示したに過ぎません。

不動産を売却する場合、相続人申告登記をした後であっても相続登記が必要です。

4相続人申告登記のメリットデメリット

メリット①相続人申告登記でペナルティー10万円を回避

相続人申告登記をすると、ペナルティー10万円を回避することができます。

相続人申告登記のメリット1つ目は、ペナルティー10万円を回避できる点です。

メリット②単独で相続人申告登記ができる

相続人全員の協力がなくても、相続人申告登記をすることができます。

相続人申告登記のメリット2つ目は、単独で相続人申告登記ができる点です。

メリット③登録免許税が課されない

相続人申告登記は、登記官に対して相続人であることを申告する制度です。

相続人と申告した後、登記官が職権で登記します。

職権登記に、登録免許税は課されません。

相続人申告登記のメリット3つ目は、登録免許税が課されない点です。

メリット④手続がカンタン

相続人申告登記をする場合、申告する人が相続人であることが分かる戸籍謄本のみで差し支えありません。

相続人申告登記のメリット4つ目は、手続がカンタンである点です。

デメリット①あらためて相続登記が必要

相続人申告登記をしてもペナルティーを回避できるだけで、相続登記がされていません。

相続人申告登記のデメリット1つ目は、あらためて相続登記が必要である点です。

デメリット②相続人申告登記だけで売却ができない

相続人申告登記は、登記名義人の相続人が公示されます。

相続人申告登記には、相続登記の効果はありません。

相続人申告登記のデメリット2つ目は、相続人申告登記だけで売却ができない点です。

デメリット③他の相続人にペナルティーのおそれ

相続人申告登記でペナルティーを回避できるのは、申出人だけです。

相続人申告登記のデメリット3つ目は、他の相続人にペナルティーのおそれがある点です。

5相続登記を司法書士に依頼するメリット

大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。

やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。

相続手続は一生のうち何度も経験するものではないでしょう。

だれにとっても不慣れで、手際よくできるものではありません。

相続登記は、相続手続の中でも手間がかかる難しい手続です。

相続登記は難しい手間がかかる手続なので、司法書士などの専門家に依頼するでしょう。

相続手続で挫折しがちなのは、戸籍謄本などの書類収集や遺産分割協議書の作成です。

書類収集や遺産分割協議書の作成は、司法書士に依頼することができます。

司法書士が戸籍謄本や遺産分割協議書を準備したうえに、法務局の厳重な審査をします。

法務局の審査が通った戸籍謄本や遺産分割協議書だから、銀行などの相続手続先で指摘があることはありません。

銀行などの独自書類の内容などに指摘があるとしても、簡単に済むことがほとんどでしょう。

相続手続をスムーズに進めたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

相続登記義務化は過去の相続も対象になる

1相続登記義務化は令和6年4月1日スタート

①所有権移転登記は原則として権利

不動産に対する権利が変動した場合、登記をします。

権利が変動した場合で最もイメージしやすいものは、不動産を購入して所有権を取得した場合でしょう。

不動産を購入して所有権を取得した場合、購入したタイミングですぐに所有権移転登記をします。

登記をしていないと、不動産に対して権利主張をする人が現れた場合に負けてしまうからです。

不動産を購入して所有権を取得したはずなのに、見知らぬ人が不動産は自分のものだから明け渡して欲しいと言ってくるようなケースです。

登記がある場合、不動産は自分のものだから明け渡す必要はないと言い返すことができます。

登記がない場合、不動産を明け渡さなければならなくなるかもしれません。

せっかく不動産を購入したのに、不動産を明け渡さなければならなくなることは何としても避けたいはずです。

不動産は自分のものだと主張するために、購入したタイミングですぐに所有権移転登記をします。

所有権移転登記をしない場合、所有者は権利主張ができません。

所有権移転登記をしない場合、所有者が不利益を受けます。

所有権移転登記をすることは、所有者の権利であって義務ではありません。

②相続登記は義務

所有権移転登記をしない場合、所有者はソンをします。

不動産に対して権利主張をする人が現れた場合、所有者のはずなのに権利主張ができないからです。

不動産には不便な場所にあるなどの理由で、価値が低い土地が存在します。

所有者にとって利用価値が低い土地に対して権利主張をする人が現れた場合、所有者として権利主張する必要を感じないかもしれません。

相続登記は、手間のかかる手続です。

自分で相続登記をしようとするものの、多くの人は挫折します。

相続登記をする場合、登録免許税を納付しなければなりません。

相続登記を専門家に依頼する場合、専門家に報酬を支払う必要があります。

不動産の価値が低い場合、相続登記で手間と費用がもったいないと考える人が少なくありません。

相続登記がされない場合、登記簿を見ても土地の所有者が分からなくなります。

所有者不明の土地の発生を防止するため、相続登記をすることは義務になりました。

相続登記義務化は、令和6年4月1日スタートです。

③相続登記の期限は3年以内

相続登記は、3年以内に申請しなければなりません。

相続登記の申請義務を果たしていない場合、ペナルティーが課されます。

令和6年4月1日以前に発生した相続であっても、ペナルティーが課される予定です。

相続登記は、手間がかかる難しい手続です。

相続人申告登記は、相続登記より簡単に手続をすることができます。

3年の期限内に相続人申告登記をした場合、ペナルティーを免れることができます。

2相続登記義務化は過去の相続も対象になる

①令和6年4月1日以降に発生の相続が対象になる

相続登記の申請義務が課せられるのは、令和6年4月1日です。

令和6年4月1日以降に発生した相続は、当然に対象になります。

②令和6年4月1日以前に発生の相続が対象になる

ずっと以前に相続が発生したのに、相続登記を放置している例は少なくありません。

令和6年4月1日以前に発生した相続であっても、相続登記は義務になります。

③相続人へ遺贈の登記が対象になる

遺贈とは、遺言書を作成して相続人や相続人以外の人に財産を引き継いでもらうことです。

相続人になる人は、法律で決められています。

法律で決められた人以外の人は、相続人になりません。

相続人以外の人に財産を引き継いでもらいたい場合、相続させることはできません。

相続できるのは、相続人だけだからです。

相続人以外の人に財産を引き継いでもらいたい場合、遺贈することができます。

遺贈を受けることができるのは、相続人や相続人以外の人です。

相続人は、相続することができるし遺贈を受けることができます。

相続人以外の人は、相続することはできないけど遺贈を受けることができます。

相続人は、遺贈を受けることができます。

不動産を遺贈する場合、不動産の名義変更をします。

相続人に対する遺贈の登記は、相続人が単独で申請することができます。

相続人に対して不動産を遺贈する場合、遺贈の登記は義務化の対象です。

④相続人以外の人へ遺贈の登記は対象外

相続人は、相続することができます。

相続人に対して、遺贈することはあまりないでしょう。

遺贈を受けるのは、多くの場合、相続人以外の人です。

相続人以外の人が遺贈を受ける場合、遺贈の登記は義務化の対象外です。

相続人以外の人への遺贈の登記は、単独申請をすることができません。

遺贈義務者と遺贈を受ける人の協力で、登記申請をします。

遺贈義務者の協力がないと、登記申請をすることができません。

相続人以外の人へ遺贈の登記は、義務化の対象外です。

⑤正当な理由があるときは対象外

相続登記は、3年以内に申請しなければなりません。

相続登記の申請義務を果たしていない場合、ペナルティーが課されます。

相続登記ができない正当な理由があるときは、ペナルティーの対象外です。

正当な理由には、次のものがあります。

・相続人の数がきわめて多く、戸籍関係書類などの収集や相続人の把握に時間を要する場合

・遺産の範囲や遺言の有効性が争われているため、不動産の帰属主体が明らかでない場合

・相続登記の申請義務者に重病などの事情がある場合

・相続登記の申請義務者がDV被害者で、避難を余儀なくされている場合

・相続登記の申請義務者が経済的に困窮しており、相続登記の費用を負担する能力がない場合

ペナルティーを免れても、相続登記の義務があります。

3相続人申告登記のメリット

メリット①相続人申告登記でペナルティー10万円を回避

相続人申告登記は、登記官に対して相続人であることを申告する制度です。

相続人申告登記をした場合、登記義務を履行したとみなされます。

遺産分割協議が長引く場合、数年単位の時間がかかります。

相続人申告登記をすると、ペナルティー10万円を回避することができます。

相続人申告登記でペナルティー10万円を回避できることは、大きなメリットです。

メリット②単独で相続人申告登記ができる

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

相続人全員の合意がない場合、遺産分割協議が成立しません。

遺産分割協議が成立しないと、相続登記はできないでしょう。

一部の相続人が相続人申告登記をすることができます。

相続人全員の協力がなくても、相続人申告登記をすることができます。

一部の相続人で相続人申告登記ができるのは、メリットです。

メリット③登録免許税がかからない

相続人申告登記は、登記官に対して相続人であることを申告する制度です。

相続人と申告した後、登記官が職権で登記します。

職権登記に、登録免許税は課されません。

相続登記を申請する場合、登録免許税を納める必要があります。

価値が高い不動産である場合、高額な登録免許税を納めることになります。

相続人申告登記には登録免許税が課されないのは、メリットです。

メリット④手続がカンタン

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

相続人全員の合意がない場合、遺産分割協議が成立しません。

相続が発生してから長期間経過している場合、相続人が後に死亡していることがあります。

相続が発生した後に相続人が死亡した場合、死亡した相続人の相続人が引き継ぎます。

死亡した相続人と気やすく話し合いができても、死亡した相続人の相続人は関係が薄いことが多いでしょう。

相続が発生してから相当長期間経過している場合、複数の相続人が後に死亡していることがあります。

相続登記ができないまま相当長期間経過した場合、相続関係が複雑になっているでしょう。

準備する戸籍謄本だけでも、相当大量になります。

相続人申告登記をする場合も相続登記をする場合も、戸籍謄本を準備します。

相続登記をする場合、相続関係の全容が分かる戸籍謄本を準備しなければなりません。

相続人申告登記をする場合、申告する人が相続人であることが分かる戸籍謄本のみで差し支えありません。

戸籍謄本の準備は、相続手続の最初の難関です。

戸籍謄本を集めるのも読み解くのも、想像以上にタイヘンだからです。

相続人申告登記では、準備する戸籍謄本が少なく済みます。

手続がカンタンなのは、メリットです。

メリット⑤登録免許税が課されない

相続登記を申請する場合、登録免許税を納める必要があります。

登録免許税の税率は、1000分の4です。

対象となる不動産の固定資産評価額に税率をかけて計算します。

例えば、不動産の固定資産税評価額が1000万円の場合、4万円納めます。

不動産によっては、価値が高いことがあるでしょう。

価値が高い不動産を相続した場合、高額な登録免許税を納める必要があります。

相続人申告登記では、登録免許税が課されません。

登録免許税が課されないのは、メリットです。

4相続人申告登記のデメリット

デメリット①あらためて相続登記が必要

相続人申告登記をした場合、登記義務を果たしたと見なされます。

相続人申告登記をすると、ペナルティー10万円を回避することができます。

ペナルティーを回避できるだけで、相続登記がされていません。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

相続人全員の合意で遺産分割協議が成立したら、相続登記が必要です。

相続人申告登記をした後で、あらためて相続登記が必要になります。

ペナルティーを回避できるだけだから、2度手間と言えます。

相続人申告登記をした後であらためて相続登記が必要になるのは、デメリットです。

デメリット②相続人申告登記だけで売却ができない

相続人申告登記をしても、ペナルティー回避の効果しかありません。

相続人申告登記をしても、あらためて相続登記が必要になります。

相続人申告登記には、相続登記の効果はないからです。

相続が発生した後、不動産を売却したいことがあるでしょう。

不動産の売却をする場合、相続登記を省略できません。

相続登記をしないと、買主に登記を移転させることができないからです。

所有権移転登記ができないと、買主は困ります。

所有者として権利主張する場合、登記が条件となるからです。

相続登記をしないと、事実上売却はできないでしょう。

相続人申告登記だけで売却ができないのは、デメリットです。

デメリット③他の相続人にペナルティーのおそれ

一部の相続人が相続人申告登記をすることができます。

相続人全員の協力がなくても、相続人申告登記をすることができます。

相続人申告登記をすることでペナルティー回避できるのは、申告した人のみです。

相続人は複数いることが多いでしょう。

相続人申告登記でペナルティー回避をする場合、相続人全員が手続をする必要があります。

一部の相続人のみが相続人申告登記をした場合、他の相続人にペナルティーが課されるおそれがあります。

他の相続人にペナルティーが課されるおそれがあるのは、デメリットです。

デメリット④相続人代表者と見られて固定資産税

相続人申告登記をした場合、登記されます。

不動産の登記簿謄本は、手続し手数料を払えばだれでも取得することができます。

不動産を所有していると、固定資産税が課されます。

遺産分割協議中であっても、固定資産税は課されます。

遺産分割協議中の固定資産税は、相続人全員の連帯責任です。

市区町村は、原則として、相続人代表者に納税通知書を送ります。

相続人申告登記をした場合、市区町村から相続人代表者と見られるでしょう。

相続人代表者と見られて固定資産税納税通知書が送られるのは、デメリットです。

デメリット⑤あやしい不動産業者から営業

不動産の登記簿謄本は、手続し手数料を払えばだれでも取得することができます。

ときには不動産業者が取得することがあります。

相続人申告登記がされている場合、相続人間でトラブルがあることが想像されるでしょう。

不動産の共有持分を売ってほしいなどの営業を受けることがあります。

相続人申告登記をした場合、あやしい不動産業者のターゲットになるかもしれません。

あやしい不動産業者から営業を受けることになるのは、デメリットです。

5相続登記を司法書士に依頼するメリット

大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。

やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。

相続手続は、一生のうち何度も経験するものではありません。

だれにとっても不慣れで、手際よくできるものではありません。

相続手続で使われる言葉は、法律用語です。

一般の方にとって、日常で聞き慣れないものでしょう。

不動産は重要な財産であることも多いものです。

登記手続は一般の方から見ると些細なことと思えるようなことで、やり直しになります。

日常の仕事や家事のうえに、これらのことがあると、疲労困憊になってしまうことも多いでしょう。

司法書士などの専門家から見れば、トラブルのないスムーズな相続手続きであっても、多くの方はへとへとになってしまうものです。

相続手続きに疲れてイライラすると普段は温厚な人でも、トラブルを引き起こしかねません。

司法書士などの専門家はこのような方をサポートします。

相続手続でへとへとになったから先延ばしするより、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

任意後見監督人は不要にできない

1任意後見監督人は必ず存在

任意後見は、任意後見監督人が選任されてからスタートします。

日常生活を監視されるイメージから、任意後見監督人に不安を感じる人もいるかもしれません。

任意後見監督人をなしにしたいと言う方もたくさんいます。

成年後見(法定後見)制度では、家庭裁判所の判断で成年後見監督人が置かれることも置かれないこともあります。

任意後見制度では、任意後見監督人は必ず置かれます。

任意後見制度では、任意後見監督人をなしにするわけにはいかないのです。

家庭裁判所が任意後見監督人を選任することが、任意後見の始まりだからです。

2任意後見監督人とは

任意後見制度は、あらかじめ契約で「必要になったら後見人になってください」とお願いしておく制度です。

成年後見(法定後見)制度では、家庭裁判所の判断で成年後見人が選ばれます。

本人や家族の知らない専門家が選ばれるのがおよそ80%です。

任意後見契約をする人の多くは、家族に後見人になってもらいたい人です。

任意後見監督人は、任意後見制度を利用する際、任意後見人を監督する人です。

任意後見人が不正をしないかきちんと監督するのが仕事です。

任意後見人が不正をしないかきちんと監督すると聞くと、反発を感じて任意後見監督人をなしにしたいと思うかもしれません。

任意後見人は、多くの場合、本人の家族です。

本人の家族が法律の専門家であることはあまりないでしょう。

客観的には不正と判断されることを知識不足によってやってしまうことがあります。

後見事務の範囲を逸脱してしまう可能性があります。

任意後見契約から逸脱していても、任意後見人が気付かないかもしれません。

法律の知識がないから、不安になりながら任意後見事務をすることになります。

後見事務に不安がある場合、家庭裁判所に相談することは大切です。

家庭裁判所はあまり身近な役所ではないため、気軽に相談するのは難しいでしょう。

任意後見監督人は、任意後見人の相談相手です。

任意後見人にとって、家庭裁判所より任意後見監督人の方が話しやすいでしょう。

任意後見監督人は、任意後見人から相談に応じることで、任意後見人が不正なく事務を行うように監督したと言えるのです。

任意後見監督人は、任意後見人を見張る人というよりはサポートする人です。

任意後見監督人は、任意後見人が任意後見契約どおり適切に事務を行うようにサポートし、家庭裁判所に報告します。

家庭裁判所は、任意後見監督人の監督をしています。

3任意後見監督人の職務

①任意後見人の監督

任意後見人は、本人の財産管理をします。

任意後見監督人は、任意後見人が本人の財産を適切に管理しているか監督します。

任意後見人に判断が難しいことの相談を受けます。

任意後見監督人がする監督とは、任意後見人を見張りいうよりはサポートです。

②家庭裁判所へ報告

任意後見人は、任意後見監督人に監督されます。

任意後見監督人は、家庭裁判所に監督されます。

家庭裁判所は任意後見監督人を監督することで、任意後見人を監督します。

任意後見監督人は、家庭裁判所に対して後見事務を報告します。

任意後見監督人が家庭裁判所に報告できるように、任意後見人は任意後見監督人に報告をしなければなりません。

③任意後見人の代理をする

任意後見人が事故などで必要な職務ができない場合があります。

任意後見監督人は、任意後見人の代理で必要な処分をします。

任意後見人と本人で、利益相反になる場合があります。

利益相反とは、一方がソンすると他方がトクする関係のことです。

本人がソンすると任意後見人がトクする関係になる場合、任意後見人は本人を代理することができません。

典型的には、遺産分割協議です。

本人と任意後見人が相続人になる場合、利益相反になります。

利益相反になるから、遺産分割協議ができません。

任意後見監督人が、本人を代理して遺産分割協議をします。

別途、特別代理人を選任する必要はありません。

4任意後見監督人は原則専門家で報酬1~2万円程度

任意後見監督人を家庭裁判所に選んでもらうことで、任意後見はスタートします。

任意後見監督人の候補者を立てることはできますが、家庭裁判所は候補者を選ぶことも候補者を選ばないこともできます。

任意後見監督人に選ばれるのは、原則として、家族以外の専門家です。

家庭裁判所が選んだ任意後見監督人に不服を言うことはできません。

候補者と別の人であっても任意後見監督人選任の申立てを取り下げることはできません。

任意後見監督人になれないのは次の人です。

①任意後見受任者や任意後見人の配偶者

②任意後見受任者や任意後見人の直系血族

③任意後見受任者や任意後見人の兄弟姉妹

任意後見受任者や任意後見人の家族は、任意後見監督人にふさわしくないという意味です。

任意後見監督人は任意後見人が不正なく事務を行うように監督する人です。

任意後見人が不正をした場合、指摘して不正をたださなければなりません。

任意後見監督人が家族の場合、任意後見人の不正を見つけてもわざと見逃すかもしれません。

多くの場合で任意後見人が本人の家族だから、任意後見監督人は専門家がふさわしいといえます。

任意後見受任者や任意後見人の家族から利益を得ている人もふさわしくありません。

任意後見受任者や任意後見人の家族から利益を得ている場合、利益を失うことをおそれて不正をわざと見逃すかもしれないからです。

任意後見受任者や任意後見人の家族の顧問税理士などは、任意後見受任者や任意後見人の家族から報酬を得ている人です。

報酬を失うことをおそれて、適切な職務執行ができないおそれがあります。

たとえ、不正を見逃すようなことをしなかったとしても、客観的には適切な職務執行をしていないのではないかと疑われます。

任意後見人の財産管理方針に他の家族が賛同できない場合に、疑いがより強まります。

ふさわしくない任意後見監督人の存在が、家族のトラブルを大きくすることになります。

任意後見監督人の候補者を立てるときは、ふさわしい人物を推薦しましょう。

任意後見監督人が家族以外の専門家の場合、本人の財産から報酬を支払う必要があります。

任意後見人の報酬は任意後見契約の中で決めることができます。

任意後見人が家族の場合、無報酬のことも多いものです。

任意後見監督人の報酬は、家庭裁判所が任意後見契約の内容に応じて決定します。

管理財産の規模が5000万円までなら、おおむね1~2万円程度です。

5000万円超なら、おおむね2~3万円程度です。

5任意後見監督人選任の申立て

家庭裁判所が任意後見監督人を選任するためには、原則として本人の同意が必要です。

任意後見監督人を家庭裁判所に選んでもらうことで、任意後見はスタートするからです。

任意後見監督人選任の申立てをすることができるのは、次の人です。

①本人

②配偶者

③4親等内の親族

④任意後見受任者

任意後見監督人選任の申立先は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。

家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで調べることができます。

任意後見監督人選任の申立書に添付する書類は、次のとおりです。

①本人の戸籍謄本

②任意後見契約公正証書の写し

③本人の成年後見登記事項証明書

④診断書(家庭裁判所指定様式のもの)

⑤本人の財産状況の分かる資料

不動産があれば、登記事項証明書、固定資産評価証明書

預貯金であれば、通帳の写し、残高証明書

⑥任意後見監督人の候補者の住民票

⑦収支予定表

⑧事情説明書

任意後見監督人を選任する前に、任意後見人になる人に家庭裁判所の面談調査があります。

任意後見人が適切でない場合、法定後見の申立をするようにすすめられます。

6任意後見監督人は簡単に辞任解任できない

①任意後見監督人は正当理由があるときだけ辞任できる

任意後見監督人が辞任することができるのは、正当理由があると認められたときだけです。

任意後見監督人の職務が嫌になったからやめたいとか、仕事が忙しくなったからやめたいなどの理由は認められません。

正当な理由があって家庭裁判所に認められた場合のみ、辞任することができます。

正当な理由とは、多くは、任意後見監督人が重病で療養に専念したいとか、高齢になったので職務ができないなどです。

②任意後見監督人は正当理由があるときだけ家庭裁判所が解任できる

任意後見監督人は、正当理由があれば家庭裁判所が解任します。

任意後見人が解任するのではありません。

任意後見監督人と意見が合わないとか、任意後見監督人が気に入らないなどの理由では、正当理由があると認められません。

家庭裁判所に申立てをして、正当理由があると認められた場合、家庭裁判所が解任します。

申立てがなくても、家庭裁判所は職権で解任することができます。

任意後見監督人に不正な行為や著しい不行跡など重大な理由があるときだけ、解任が認められます。

7任意後見契約を司法書士に依頼するメリット

任意後見制度は、あらかじめ契約で「必要になったら後見人になってください」とお願いしておく制度です。

認知症が進んでから任意後見契約をすることはできません。

重度の認知症になった後は、成年後見(法定後見)をするしかなくなります。

成年後見(法定後見)では、家庭裁判所が成年後見人を決めます。

家族が成年後見人になれることも家族以外の専門家が選ばれることもあります。

任意後見契約では、本人の選んだ人に後見人になってもらうことができます。

家族以外の人が成年後見人になることが不安である人にとって、任意後見制度は有力な選択肢になるでしょう。

一方で、任意後見制度では、必ず任意後見監督人がいます。

監督という言葉の響きから、不安に思ったり反発を感じる人もいます。

任意後見人が不正などをしないように監督する人と説明されることが多いからでしょう。

せっかく家族が後見人になるのに、あれこれ外部の人が口を出すのかという気持ちになるのかもしれません。

任意後見監督人は任意後見人のサポート役も担っています。

家庭裁判所に相談するより、ちょっと聞きたいといった場合には頼りになることが多いでしょう。

任意後見契約は締結して終わりではありません。

本人が自分らしく生きるために、みんなでサポートする制度です。

任意後見制度の活用を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

養子縁組をしたときの戸籍の記載

1養子縁組で相続人になる

①子どもは相続人になる

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は、次のとおりです。

(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

②相続人は戸籍謄本で証明

相続人になる人は、法律で決まっています。

家族にとって、だれが相続人になるか当然のことと考えているでしょう。

相続人になる人は、戸籍謄本で客観的に証明する必要があります。

相続人は、戸籍謄本で証明します。

③養子になったときの戸籍の記載例

●養親の戸籍の記載例

身分事項 養子縁組

【縁組日】年〇〇月〇〇日

【共同縁組者】〇〇〇〇

【養子氏名】〇〇〇

●養子の戸籍の記載例

身分事項:養子縁組

【縁組日】〇年〇〇月〇〇日

【養父氏名】〇〇〇〇

【養母氏名】〇〇〇〇

【従前戸籍】〇〇〇市〇〇区〇〇町一丁目〇〇番地 〇〇〇〇(筆頭者)

④実子と養子は平等

養子縁組をすると、養子は養親の子どもになります。

被相続人に実子がいても、養子は相続人です。

実子と養子は、同じ子どもだからです。

実子と養子は、区別されません。

実子と養子は、同じ相続分と同じ遺留分です。

遺留分とは、相続人に認められる最低限の権利です。

実子と養子は、平等です。

⑤養子縁組届をしてから戸籍反映まで2週間

養子縁組をする場合、市区町村役場に養子縁組届を提出します。

養子縁組届の提出先は、養親または養子の本籍地もしくは住所地の市区町村役場です。

養子縁組をすると、戸籍に記録されます。

戸籍に記録するのは、本籍地の市区町村役場です。

本籍地の市区町村役場に提出した場合、戸籍に反映するまでに1週間程度かかるでしょう。

本籍地でない市区町村役場に養子縁組届を提出した場合、本籍地の市区町村役場に回送されます。

本籍地の市区町村役場に提出した場合、戸籍に反映するまでに2週間程度かかるでしょう。

急いで養子縁組の記載がある戸籍謄本を取得したい場合、窓口で申し出ると配慮してもらえることがあります。

養子縁組届をしてから戸籍反映まで、2週間程度かかります。

2単身者が養子になったときの戸籍の記載

①単身者が養子になったときは養親の氏になる

単身者が養子になったときは、養親の氏になります。

養子が成年でも未成年でも、養親の氏になります。

養親の氏は、変更されません。

単身者が養子になったときは、養親の氏になります。

②養親の現在戸籍に養子が入るパターン

単身者が養子になる養子縁組をした場合、戸籍の記載は3パターンあります。

パターン1つ目は、養親の現在戸籍に入るパターンです。

③戸籍は異動せず身分事項が記載されるだけのパターン

養親と養子が同じ戸籍にいる場合、戸籍を異動させる必要はありません。

例えば、父母が離婚した後に再婚すると、配偶者と連れ子が同じ戸籍になります。

同じ戸籍にいても、配偶者と連れ子は親子ではありません。

配偶者と連れ子が養子縁組をすると、親子になります。

パターン2つ目は、戸籍は異動せず身分事項が記載されるだけのパターンです。

④新戸籍が編製されて養親子が入るパターン

養親が戸籍の筆頭者や筆頭者の配偶者でない場合、新戸籍が編製されます。

新戸籍が編製された後、養親と養子が入ります。

例えば、親の戸籍に入っている子どもが養親になるケースです。

パターン3つ目は、新戸籍が編製されて養親子が入るパターンです。

3婚姻中の人が養子になったときの戸籍の記載

①戸籍の筆頭者が養子になると養親の氏になる

婚姻をすると、夫婦のために新戸籍が編製されます。

婚姻をするときに、氏を改めなかった人が戸籍の筆頭者です。

戸籍の筆頭者が養子になる養子縁組をした場合、養子は養親の氏になります。

養子の配偶者は、養子縁組をしなくても養親の氏になります。

夫婦は、同じ氏になるからです。

戸籍の筆頭者が養子になると、養親の氏になります。

②新戸籍が編製されて養子夫婦が入るパターン

戸籍の筆頭者が養子になる養子縁組をした場合、養子夫婦のために新戸籍が編製されます。

新戸籍が編製された後、養子と養子の配偶者が入ります。

戸籍の筆頭者が養子になる養子縁組をした場合、養子は養親の氏になります。

新しい氏の戸籍が必要になるからです。

パターン4つ目は、新戸籍が編製されて養子夫婦が入るパターンです。

③子どもを新戸籍に入れるときは入籍届

婚姻中の人が養子になる養子縁組をした場合、養子夫婦に子どもがいることがあるでしょう。

新戸籍が編製された後、養子と養子の配偶者が入ります。

養子の子どもは、元の戸籍に残ったままです。

養子の子どもは、自動で養親の氏になりません。

子どもを同じ氏にして同じ戸籍に入れるためには、入籍届が必要です。

父母が氏を改めたことで父母と子どもの氏が異なる場合、家庭裁判所の許可は不要です。

家庭裁判所の許可が不要になるのは、父母が婚姻中のみの取り扱いです。

子どもを新戸籍に入れるときは、市区町村役場に対して入籍届を提出します。

④戸籍の筆頭者の配偶者が養子になると氏はそのまま

戸籍の筆頭者の配偶者が養子になる養子縁組をした場合、氏は変更されません。

婚姻時の氏が優先されるからです。

養親と養子は親子になるけど、別の氏です。

戸籍の筆頭者の配偶者が養子になると、氏はそのままです。

⑤戸籍は異動せず身分事項が記載されるだけのパターン

婚姻をすると、夫婦のために新戸籍が編製されます。

夫婦は、新戸籍に入っています。

戸籍の筆頭者の配偶者が養子になる養子縁組をした場合、養親の戸籍に入りません。

戸籍には、夫婦と未婚の子どもしか入れないからです。

戸籍の筆頭者の配偶者が養子になっても、養親の氏に変更されません。

戸籍の筆頭者の配偶者が養子になった場合、戸籍は異動しません。

戸籍は異動せず、身分事項だけ記載されます。

パターン5つ目は、戸籍は異動せず身分事項が記載されるだけのパターンです。

4特別養子になったときの戸籍の記載

①特別養子は実親との親子関係が終了する

養子には、2種類あります。

特別養子と普通養子です。

養子縁組とは、血縁関係による親子関係の他に、法律上の親子関係を作る制度です。

子どものいない夫婦が養子縁組をする、配偶者の連れ子と養子縁組するといったことは日常的に聞くことあります。

一般的に、単に「養子」と言ったら、普通養子を指していることがほとんどです。

特別養子では、養子縁組をした後、血縁関係のある実親との親子関係が終了します。

普通養子では、養子縁組をした後、血縁関係のある実親との親子関係が継続します。

特別養子になると、実親を相続しません。

実親との親子関係が終了しているからです。

特別養子は、実親との親子関係が終了します。

②実親の戸籍→養子ひとりの戸籍→養親の戸籍へ異動

特別養子であることは、戸籍謄本を読み解けば判明します。

特別養子は、実親の戸籍→養子ひとりの戸籍→養親の戸籍へ異動します。

特別養子であることは、他人に知られたくないと考える人も多いでしょう。

特別養子の福祉のため、専門的な知識がないとカンタンには分からないような配慮がされています。

特別養子は、実親の戸籍→養子ひとりの戸籍→養親の戸籍へ異動します。

③特別養子になったときの戸籍の記載例

●実親の戸籍の記載例

身分事項 特別養子縁組

【特別養子縁組の裁判確定日】 令和〇年〇月〇日

【届出日】 令和〇年〇月〇日

【届出人】 養父母

【送付を受けた日】 令和〇年〇月〇日

【受理者】 〇〇県〇〇市長

【新本籍】 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号

【縁組後の氏】 〇〇

この記載がされると、実親の戸籍から除籍されます

●特別養子ひとりの戸籍の記載例

本籍 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号(実親の本籍地)

氏名 〇〇〇〇(養親の氏)

戸籍に記録されている者

名 〇〇

生年月日 令和〇年〇月〇日

父 〇〇〇〇(養父の氏名)

母 〇〇〇〇(養母の氏名)

続柄 長男

(途中省略)

身分事項 特別養子縁組

【特別養子縁組の裁判確定日】 令和〇年〇月〇日

【養父氏名】 〇〇〇〇

【養母氏名】 〇〇〇〇

【届出日】 令和〇年〇月〇日

【届出人】 父母

【送付を受けた日】 令和〇年〇月〇日

【受理者】 〇〇県〇〇市長

【従前戸籍】 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 〇〇〇〇

【入籍戸籍】 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 〇〇〇〇

実親の本籍地と同じ本籍地、養親の氏の名前で、養子が筆頭者になった新戸籍が作られます。

普通養子のように養父、養母ではなく、父母の欄に、養親の氏名が記載されます。

続柄の欄には、普通養子のように養子、養女ではなく、長男、長女などと記載されます。

新戸籍が作られたら、その日のうちに除籍されて養親の戸籍に入籍します。

●養親の戸籍の記載例

身分事項 民法817条の2

【民法817条の2による裁判確定日】 令和〇年〇月〇日

【届出日】 令和〇年〇月〇日

【届出人】 父母

【従前戸籍】 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 〇〇〇〇

養親の身分事項には、何も記載がされません。

養子の身分事項にだけ、民法817条の2と記載がされます。

法律の専門知識がない人が見ても、何のことか分からないでしょう。

従前戸籍に実親の本籍地と同じ本籍地が記載されるものの、筆頭者は養子本人です。

実親の氏名は、記載されません。

特別養子であることを知られたくない人のための配慮がされています。

④特別養子は実親の戸籍謄本を取得できない

特別養子では、養子縁組をした後、血縁関係のある実親との親子関係が終了します。

特別養子は、実親の直系卑属でなくなります。

実親が死亡しても、相続しません。

特別養子は、実親が死亡しても直系卑属として戸籍謄本を取得することはできません。

5相続人調査を司法書士に依頼するメリット

本籍地の変更や国による戸籍の作り直し(改製)で多くの方は、何通もの戸籍を渡り歩いています。

古い戸籍は現在と形式が違っていて読みにくかったり、手書きの達筆な崩し字で書いてあって分かりにくかったりします。

慣れないと戸籍謄本集めは、タイヘンです。

本籍地を何度も変更している方や結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている方がいるでしょう。

戸籍をたくさん渡り歩いていると、膨大な手間と時間がかかります。

戸籍には被相続人の結婚や離婚、子どもや養子の存在といった身分関係がすべて記録されています。

時には、家族の方が知らない相続人が明らかになることもあります。

相続人を確定させるために戸籍謄本を集めるだけでも、知識のない人にはタイヘンな作業です。

家族の方が知らない相続人が明らかになると、精神的な負担はさらに大きいものになります。

相続手続のうち、専門家に任せられるものは任せてしまうことができます。

事務負担を軽減することができます。

戸籍謄本や住民票の取り寄せは、司法書士は代行します。

相続人調査でお困りの方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

分譲マンションを遺産分割する方法と手続

1相続人を確定して遺産分割

①相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

相続人になる人は、民法で決められています。

相続人になる人は、次のとおりです。

(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

②相続人は戸籍謄本で証明

家族にとって、だれが相続人になるか当然のことと考えているでしょう。

相続人になる人は、戸籍謄本で客観的に証明する必要があります。

相続人は、戸籍謄本で証明します。

③遺言書があれば遺言書どおりに遺産分割

被相続人が生前に、遺言書で財産の分け方を指定していることがあります。

相続財産の分け方は、被相続人の意思が最も尊重されるべきです。

遺言書があれば遺言書どおりに、遺産分割をすることができます。

④相続人全員で遺産分割協議

遺言書を作成する人は、あまり多くありません。

遺言書がない場合、相続財産の分け方は相続人全員の合意で決定します。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話合いです。

一部の相続人を含めないと、遺産分割協議は無効になります。

遺産分割協議は、相続人全員の合意で決定します。

⑤遺言書があっても遺産分割協議

自宅などで遺言書が見つかった場合、家庭裁判所で開封してもらいます。

遺言書の内容が大きく偏っていることがあります。

遺言書をそのまま執行すると、相続人間でトラブルになるおそれがあります。

相続人間でトラブルになるおそれがあるのに、わざわざ執行してトラブルにする必要はありません。

相続人全員で相続財産の分け方を合意した方が合理的です。

遺言書があっても、遺産分割協議をすることができます。

2分譲マンションを遺産分割する方法

方法①現物分割

相続財産には、いろいろな財産が含まれていることが一般的です。

現物分割とは、現物の不動産をそのまま分割する方法です。

相続財産に複数のマンションがあれば、現物分割ができるかもしれません。

複数のマンションがあっても、マンションの価値は大きく異なるでしょう。

分譲マンション1室だけの場合、物理的に現物分割はできません。

あまり現実的ではないかもしれません。

現物分割のメリットは、次のとおりです。

・財産をそのまま引き継げる。

・遺産分割がシンプルになる。

現物分割のデメリットは、次のとおりです。

・公平な分割が難しい。

・相続人間でトラブルになりやすい。

分譲マンションを遺産分割する方法1つ目は、現物分割です。

方法②換価分割

換価分割とは、不動産を売却してお金に換えた後にお金を分ける方法です。

不動産を実際に売却してお金に換えてから分けるので、不動産の値段をいくらと考えるのかで話し合いをする必要はありません。

被相続人が守ってきた財産を手放すことに、罪悪感があるかもしれません。

合理的な方法であっても相続人の感情面から話し合いがつかなくなるおそれがあります。

換価分割のメリットは、次のとおりです。

・公平な分割ができる。

・相続人間のトラブルになりにくい。

・代償金を準備しなくていい。

換価分割のデメリットは、次のとおりです。

・売却の手間と時間がかかる。

・安値での売却になりやすい。

・家族が守ってきた財産を手放す必要がある。

方法③代償分割

代償分割とは、一部の相続人が不動産を相続し、残りの相続人は不動産を相続した人から代償金を受け取る方法です。

不動産を相続する人は、他の相続人に代償金を支払う必要があります。

相続財産の大部分が不動産であることがあります。

価値の高い不動産である場合、他の相続人に支払う代償金が高額になります。

不動産を相続する人が代償金を準備できないかもしれません。

不動産をいくらと考えるのかについて、基準はいくつかあります。

例えば、次の評価方法があります。

・固定資産税評価額

・路線価

・不動産鑑定評価額

・時価

マンションが高額である場合、相続税の対象になることがあります。

相続税申告では、路線価で評価します。

相続税申告をしても、路線価で遺産分割する必要はありません。

代償金を支払う人は、不動産の値段が低い基準を採用した方が有利です。

支払う代償金が少なくなるからです。

代償金を受け取る人は、不動産の値段が高い基準を採用した方が有利です。

受け取る代償金が多くなるからです。

相続税申告をするから路線価にしなければならないと主張して、話し合いがまとまらないことがあります。

分譲マンションにおいては、路線価と時価は大きく乖離しているからです。

代償分割のメリットは、次のとおりです。

・家族が守ってきた財産を引き継ぐことができる。

・小規模宅地の特例などで相続税負担が軽減される。

代償分割のデメリットは、次のとおりです。

・代償金が準備できない可能性がある。

・不動産の評価方法で話合いがまとまらなくなる。

方法④共有分割

相続人全員で相続財産の分け方について話し合いによる合意ができない場合、共有が選ばれることもあります。

最も公平に見えるからです。

共有は弊害が多く、安易に共有にする方法はもっとも避けるべきです。

共有にした場合、全員の同意がなければ売却することはできません。

共有の不便を解消するため、後々、共有物分割をしようという話になります。

結局のところ、問題の先送りになるだけです。

共有分割のメリットは、次のとおりです。

・公平に分割ができる

共有分割のデメリットは、次のとおりです。

・問題の先送りになる。

・売却ができなくなる。

方法⑤用益権設定による分割

用益権とは、不動産を自分で使ったり、人に貸して賃料を得たりする権利のことです。

配偶者居住権は、用益権のひとつです。

一部の相続人に使う権利を設定して、他の相続人が使う権利のない所有権を相続する方法です。

家族が守ってきた不動産を手放すことなく相続ができます。

用益権設定による分割のメリットは、次のとおりです。

・家族が守ってきた財産を引き継ぐことができる。

用益権設定による分割のデメリットは、次のとおりです。

・不動産を売却できなくなる。

・固定資産税の支払いなどでトラブルになる

3分譲マンションを相続するときの遺産分割協議書の書き方

①遺産分割協議書の書き方

記載例

(一棟の建物の表示)

所在 ○○市○○町○丁目○番地○

建物の名称 ○○○○マンション

(専有部分の建物の表示)

家屋番号 ○○町○丁目○番○の○

建物の名称 ○○○

種類 居宅

構造 鉄筋コンクリート造1階建

床面積 ○階部分 ○○.○○㎡

(敷地権の表示)

符号 1

所在 ○○市○○町○丁目

地番 ○番○

地目 宅地

地積 ○○○.○○㎡

(敷地権の種類)

所有権

(敷地権の割合)

持分 ○○○○○○分の○○○○○○

符号 2

所在 ○○市○○町○丁目

地番 ○番○

地目 宅地

地積 ○○○.○○㎡

(敷地権の種類)

所有権

(敷地権の割合)

持分 ○○○○○○分の○○○○○○

②遺産分割協議書に不備があると相続登記ができない

不動産は、重要な財産であることが多いでしょう。

重要な財産の名義を変更する手続だから、法務局は慎重に審査します。

相続登記は、一般の人が些細なことと思うようなことでやり直しになります。

一般的に、相続登記は相続手続の中でも手間がかかる難しい手続です。

マンションを相続する場合、記載すべき項目がたくさんあります。

マンションの登記簿謄本には、たくさんの項目が登記されています。

登記簿謄本から書き写すだけとは言うものの、簡単なことではないでしょう。

遺産分割協議書の記載が不適切であった場合、相続人全員の合意が不明確になります。

相続人全員の合意が不明確である場合、相続登記ができなくなるでしょう。

遺産分割協議書に不備があると、相続登記ができなくなります。

③マンションのみの遺産分割協議書で相続登記ができる

遺産分割協議書は、相続財産の分け方について相続人全員による合意内容を証明する書類です。

相続人全員が記名し実印で押印します。

遺産分割協議書は、相続財産すべてについて1通に取りまとめることが多いでしょう。

相続財産すべてについて1通の遺産分割協議書にまとめなければならないといったルールはありません。

相続財産の内容によっては、合意がしやすい財産と合意が難しい財産があります。

合意ができた財産についてだけ、遺産分割協議書に取りまとめることができます。

自宅マンションなどを売却して、お金で分けるのが合理的な場合があります。

相続人全員が自宅マンションを売却する方針に合意している場合、自宅マンションについてだけ遺産分割協議書に取りまとめることができます。

他の財産について相続人全員の合意ができていなくても、自宅マンションの遺産分割協議書は有効です。

自宅マンションのみの遺産分割協議書を作成して、売却手続を進めることができます。

自宅マンションのみの遺産分割協議書で、相続登記をすることができます。

4令和6年(2024年)4月1日から相続登記義務化

①令和6年(2024年)4月1日から相続登記は義務

令和6年(2024年)4月1日から、相続登記をする義務が課されました。

相続登記の期限は、3年です。

令和6年(2024年)4月1日以降に発生した相続は、当然に対象になります。

相続があったことを知ってから、相続登記の期限3年がスタートします。

相続登記の期限3年を経過すると、ペナルティーの対象になります。

令和6年(2024年)4月1日以前に発生した相続も、義務化の対象です。

過去の相続は、すでに3年を経過していることが多いでしょう。

過去の相続は、令和9年3月31日が期限になります。

所有者不明の土地の発生を防止するため、相続登記をすることは義務になりました。

②遺産分割未了でも相続登記義務化

相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産です。

不動産を共有するのは、不自由が多いでしょう。

多くの場合、相続人全員で不動産の分け方の合意をします。

さまざまな家族の事情から、分け方の合意が難しいかもしれません。

相続登記には、3年の期限が決められました。

相続財産の分け方に合意ができないから相続登記ができないは、言い訳になりません。

自己のために相続の開始があったことを知って、かつ、不動産を取得することを知っているからです。

相続登記の期限3年が経過すると、ペナルティーの対象になります。

遺産分割未了は、言い訳になりません。

5相続登記の手順

手順①戸籍謄本や住民票の収集

遺言書がないときの必要書類は、次のとおりです。

・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

・被相続人の住民票

・相続人の戸籍謄本

・相続人全員の印鑑証明書

・固定資産税の評価証明書

相続登記の手順1つ目は、戸籍謄本や住民票を収集することです。

手順②遺産分割協議

相続人全員の合意で相続財産の分け方を決めます。

相続人全員の合意がまとまったら、書面に取りまとめます。

遺産分割協議書は、相続人全員が実印で押印します。

相続登記の手順2つ目は、遺産分割協議をすることです。

手順③登記申請書の作成

登記申請書を作成します。

法務局のホームページを見ると、記載例が掲載されています。

必要事項は、正確に記載します。

相続登記の手順3つ目は、登記申請書の作成です。

手順④管轄法務局へ登記申請

登記申請書と必要書類を取りまとめて、管轄法務局へ提出します。

登記申請にあたって、登録免許税が課されます。

登録免許税は、収入印紙で納入します。

相続登記の手順4つ目は、管轄法務局へ登記申請することです。

手順⑤登記完了

登記が完了すると、権利証が発行されます。

相続登記の手順5つ目は、登記完了です。

6相続登記を司法書士に依頼するメリット

大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。

やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。

相続手続は一生のうち何度も経験するものではありません。

だれにとっても不慣れで、手際よくできるものではありません。

相続手続で使われる言葉は、法律用語です。

一般の方にとって、日常で聞き慣れないものでしょう。

知識がない人が登記簿謄本から見落としなく、読み解くのは難しいものです。

相続手続に疲れてイライラすると、普段は温厚な人でもトラブルを引き起こしかねません。

司法書士などの専門家は、遺産分割協議書の作成や相続登記をサポートします。

相続手続でへとへとになったから先延ばしするより、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。