Author Archive

公正証書遺言は勝手に開封できる

1公正証書遺言は安心確実

①公正証書遺言は公証人が取りまとめる

遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言がほとんどです。

自筆証書遺言は、自分で書いて作る遺言書です。

ひとりで作ることができるから、手軽です。

公正証書遺言は、遺言内容を公証人に伝え公証人が取りまとめて作る遺言書です。

証人2人に、確認してもらって作ります。

遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。

自筆証書遺言は専門家が関与しないから、書き方ルール違反で無効になること多い遺言書です。

公証人は、法律の専門家です。

公正証書遺言は公証人が関与するから、書き方ルール違反で無効になることは考えられません。

公正証書遺言は、安心確実な遺言書です。

②公正証書遺言は公証役場で厳重保管

自筆証書遺言を作成したら、原則として自分で保管します。

自筆証書遺言は、保管場所に困ります。

保管場所を家族と共有していた場合、破棄されたり改ざんされるリスクがあります。

保管場所を家族と共有していていない場合、遺言書が見つからないリスクがあります。

公正証書遺言を作成したら、遺言書原本は公証役場で厳重保管されます。

相続人が破棄したり改ざんするリスクはありません。

公正証書遺言は、安心確実な遺言書です。

③自筆証書遺言は家庭裁判所で検認手続

自宅などで自筆証書遺言を見つけることがあります。

生前に、自筆証書遺言を預かってほしいと頼まれることがあるでしょう。

相続人であれば、遺言書の内容が気になるかもしれません。

自宅などで見つけた自筆証書遺言は、勝手に開封することはできません。

検認手続とは、家庭裁判所で自筆証書遺言を開封してもらう手続です。

検認期日には、相続人全員を家庭裁判所に呼び出します。

相続人に立会いをしてもらって、遺言書を開封します。

遺言書を開封した後、遺言書の形状、加除の状態、日付や署名を確認します。

確認した内容は、調書に取りまとめます。

調書を見れば、検認期日時点の遺言書の形状・内容が分かります。

検認期日以降に改ざんや変造をした場合、調書と照らし合わせることで判明します。

検認手続の目的は、遺言書の偽造変造を防止です。

公正証書遺言原本は、公証役場で厳重保管されます。

公正証書遺言は偽造変造があり得ないから、検認手続は不要です。

自筆証書遺言は、家庭裁判所で検認手続が必要です。

2公正証書遺言は勝手に開封できる

①公正証書遺言は封をせずに渡される

公正証書遺言を作成したら、遺言書原本は公証役場で厳重保管されます。

相続発生前後を通して、原本は相続人の手に渡ることはありません。

遺言者本人には、公正証書の正本と謄本が渡されます。

正本と謄本は、どちらも公正証書の写しです。

公正証書の正本と謄本は、どちらも勝手に開封できます。

公正証書遺言の正本と謄本は、公証役場の名前が入った封筒と一緒に封をせずに渡されます。

多くの人は、受け取った封筒に入れて保管するでしょう。

封をせずに渡されるから、そのまま封をせずに保管します。

②公正証書遺言は検認不要

自宅などで自筆証書遺言を見つけたら、家庭裁判所で検認手続が必要です。

自宅などで公正証書遺言を見つけたら、家庭裁判所で検認手続は不要です。

検認手続の目的は、遺言書の偽造変造を防止することだからです。

公正証書遺言原本は公証役場で厳重保管されているから、偽造変造があり得ません。

わざわざ家庭裁判所で偽造変造を防止する手続をする必要がありません。

③公正証書遺言を勝手に開封してもペナルティーはない

公正証書遺言は勝手に開封しても、差し支えありません。

公正証書遺言は検認不要だから、ペナルティーもありません。

自筆証書遺言は勝手に開封すると、5万円以下のペナルティーが課されるおそれがあります。

勝手に開封すると、他の相続人から遺言書の改ざんを疑われるでしょう。

遺言書の内容が開封した人に有利であった場合、疑いは強まります。

公正証書遺言は偽造変造があり得ないから、改ざんを疑われることはありません。

公正証書遺言を勝手に開封しても、ペナルティーはありません。

④分からないときは検認手続

検認が必要なのに勝手に開封すると、ペナルティーのおそれがあるし他の相続人から疑われます。

封筒に封がされていると、開けてみるまで何が入っているのか分かりません。

自筆証書遺言か公正証書遺言か分からないときは、念のため検認の申立てをするのが安全です。

わざわざ、家族のトラブルを起こす必要はないからです。

⑤公正証書遺言開封に相続人の立会い不要

公正証書遺言は家庭裁判所の関与なく開封しても、差し支えありません。

公正証書遺言は封をせずに渡されるから、そのまま封をせずに保管しているでしょう。

あらためて、開封が必要になることはありません。

たとえ開封が必要であっても、相続人全員に立会いをしてもらう必要もありません。

⑥遺言執行者が相続人全員に通知

多くの場合、遺言書は遺言執行者や遺言者の家族が保管しています。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。

相続人であれば、遺言書の内容に強い関心があるでしょう。

遺言者が死亡しても、公証役場や公証人から通知はありません。

遺言書開封に立会わないと、遺言書の内容を知ることができないと感じるかもしれません。

遺言執行者は任務開始にあたって、遺言書の内容を相続人全員に通知する義務があります。

遺言執行者がいなくても、トラブル防止のため相続人全員で遺言内容を共有するのがおすすめです。

遺言執行者がいれば、相続人は何もしなくても遺言書の内容が通知されます。

⑦相続人は公証役場で遺言書の有無を確認できる

遺言執行者を指名しても指名しなくても、遺言書の効力に影響はありません。

遺言書で遺言執行者を指名しても、遺言執行者が先に死亡することがあるでしょう。

遺言書で遺言執行者を指名しても、遺言執行者を辞退することがあります。

遺言執行者がいない場合、遺言書の内容を通知する人はいません。

遺言者が死亡した後であれば、相続人はだれでも公証役場で遺言書を確認することができます。

公証役場で遺言書を確認するにあたって、他の相続人の同意は不要です。

公正証書遺言を作成したら、遺言検索システムに登録されます。

日本中どこでも公証役場で、遺言書の有無を確認することができます。

遺言書を検索してもらうとき、手数料は無料です。

⑧遺言書の謄本を請求できる

遺言検索システムで遺言書の有無を確認しても、遺言書の内容は確認できません。

遺言検索システムで遺言書の有無を確認すると、公正証書遺言を保管している公証役場が分かります。

公正証書遺言を保管している公証役場に対して、あらためて公正証書遺言の謄本請求をする必要があります。

公正証書遺言の謄本を取得したら、遺言書の内容が判明します。

⑨郵送で公正証書遺言の謄本請求

公正証書遺言は、遺言者にとって行きやすい公証役場で作成するでしょう。

相続人などの利害関係人にとって、遠方の公証役場であるかもしれません。

郵送で公正証書遺言の謄本請求をすることができます。

公正証書遺言の謄本請求をする場合、公正証書謄本交付申請書に署名認証を受ける必要があります。

署名認証とは、作成者が署名押印をしたことを公証人が証明することです。

相続人の近隣の公証役場で、署名認証をしてもらいます。

署名認証の手数料は、1件2500円です。

公正証書遺言の再発行をしてもらうときは、1枚250円です。

公証役場から手数料を振込むように、指示があります。

公正証書謄本交付申請書が公証役場に届いてから、1週間ほどで公正証書遺言の謄本が届きます。

3公正証書遺言の開封後に相続人がすべきこと

手順①遺言書の内容を確認

公正証書遺言は、すぐに開封することができます。

公正証書遺言を開封したら、遺言内容をしっかり確認します。

相続財産の配分や遺留分侵害の有無を確認します。

遺言内容によっては、遺言執行者が必要になることがあります。

手順1つ目は、遺言書の内容を確認することです。

手順②遺言執行者の有無の確認

公正証書遺言を作成する場合、遺言書で遺言執行者を指名することが多いでしょう。

遺言執行者を指名していなくても、遺言書は有効です。

遺言執行者がいる場合、相続人は妨害行為をすることはできません。

手順2つ目は、遺言執行者の有無の確認です。

手順③遺産分割協議の必要の有無の判断

遺言書を確認すると、大きく偏っていることがあります。

ときには相続人の遺留分を侵害していることがあるでしょう。

遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。

大きく偏った遺言書を、そのまま執行すると相続人間で深刻なトラブルに発展します。

深刻なトラブルに発展する遺言書なのに、わざわざ執行してトラブルにする必要はありません。

相続人間で分け方の合意をした方が合理的です。

遺言書があっても、遺産分割協議をすることができます。

遺言執行者がいる場合、遺産分割協議に遺言執行者の同意が必要です。

遺留分侵害額請求権は、最短1年で時効消滅します。

手順3つ目は、必要に応じて遺産分割協議をすることです。

手順④相続手続を開始

遺言書の内容に従って、相続手続をします。

遺言執行者がいない場合、相続人全員の協力で相続手続をします。

相続財産の規模が大きい場合、相続税申告が必要になる可能性があります。

遺言執行者が税理士であっても、相続税申告は相続人があらためて依頼する必要があります。

手順4つ目は、相続手続を開始することです。

4公正証書遺言の開封後に遺言執行者がすべきこと

①遺言執行者に就任する義務はない

遺言書で遺言執行者に指名されても、就任する義務はありません。

遺言執行者を辞退する場合、すみやかに通知します。

遺言執行者を辞退する場合、理由は何でも構いません。

何となく気が進まないでも自信がないでも、辞退することができます。

遺言執行者に就任した後は、正当理由がないと辞任できません。

正当理由があるか、家庭裁判所が判断します。

正当理由には、次のような理由があります。

・病気やけがで療養に専念したい。

・長期の出張などで職務ができない。

・遠方に転勤や転居した

就任後に遺言執行者を辞任するときは、家庭裁判所の許可が必要です。

②遺言執行者から遺言内容の通知

遺言執行者が就任した場合、就任通知とともに遺言内容を通知します。

相続人は、遺言執行者からの通知で遺言内容を知ることができます。

遺言執行者が就任した後、相続人は妨害行為ができません。

例えば、遺言執行者が就任したのに、相続人が勝手に預貯金を解約したり不動産を売却することはできません。

相続人が妨害行為をした場合、損害賠償を求められるでしょう。

③財産調査

遺言書の内容を実現するため、遺言執行者は相続財産調査をすることができます。

遺言書に記載がない財産が見つかったら、相続人に通知します。

④相続手続

遺言執行者がいる場合、遺言執行者が相続手続をします。

わずらわしい相続手続は遺言執行者におまかせできるから、家族はラクです。

預貯金があれば、金融機関で口座凍結解除をします。

不動産があれば、法務局で相続登記をします。

遺言執行者がいるのに相続人が手続すると、妨害行為と判断されるおそれがあります。

5遺言執行を司法書士に依頼するメリット

遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。

相続人が遺言書の内容に納得していて、手続に協力的であれば、必ずしも、遺言執行者を選任する必要はありません。

遺言執行者は、相続開始後すみやかに手続を進めることができる時間と知識がある人を選ぶことが重要です。

家族より司法書士などの専門家に遺言執行を依頼する人が増えています。

以前は、遺言執行者は止むを得ない場合だけ、他の人に職務を任せることができるとされていましたが、現在は、止むを得ないなどの理由は不要になりました。

遺言執行者に指名され職務をしてみたところ思ったよりタイヘンだという場合、自己の責任で司法書士などの専門家におまかせすることもできます。

遺言執行を司法書士などの専門家に依頼した場合、相続人は基本待っているだけです。

相続人間でトラブルになることが少なくなるからです。

家族を笑顔にするためにも、遺言書作成と遺言執行者選任しましょう。

家族の幸せのためにも、遺言書作成と遺言執行者選任を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

家族信託でできないこと

1家族信託で財産管理を依頼する

①家族で信託契約を締結する

所有者はものを自由に売ったり、自由に管理したりして、ものから利益を受け取ることができます。

所有権は、自由にものを売る権利であるし自由に管理する権利であるし、ものから利益を受け取る権利であるといえます。

所有権はよく見ると、たくさんの権利の集合体です。

信託契約をすると、自由に売る権利や自由に管理する権利を渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持っていることができます。

家族信託は、自由に売る権利や自由に管理する権利を渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持っている仕組みです。

信託契約を締結して、信頼できる家族に自由に売る権利や自由に管理する権利を渡します。

②家族信託の登場人物

(1)委託者

委託者とは、もともと財産を所有している人です。

家族信託で、財産管理を依頼する人です。

(2)受託者

受託者とは、財産を預かって管理運用する人です。

家族信託で、財産管理の依頼を受ける人です。

(3)受益者

受益者とは、財産から発生する利益を受け取る人です。

認知症対策で家族信託をする場合、委託者と受益者は同じ人です。

信託契約の内容によっては、委託者と受益者は別の人にすることができます。

③信託できる財産

信託できる財産は、金銭的価値に換価できる財産です。

例えば、次の財産は信託することができます。

・現金

・不動産

・有価証券

2家族信託でできないこと

①身上監護ができない

家族信託は、財産管理を依頼する契約です。

家族信託をしても、身上監護は依頼できません。

財産管理と身上監護を混同すると、本人の生活権や人格権を侵害するおそれがあるからです。

身上監護とは、本人の日常生活や健康管理、介護など生活全般について重要な決定をすることです。

例えば、家族信託をしても、施設入所契約をすることや介護サービスを契約することはできません。

できないこと1つ目は、身上監護です。

対策は、任意後見契約をすることです。

任意後見契約とは、認知症などになったときに備えてサポートを依頼する契約です。

任意後見による適切な監督下で、任意後見人がサポートをします。

家族信託では身上監護ができないから、任意後見契約で補います。

任意後見契約の注意点は、発動のために家庭裁判所の手続が必要になることです。

②認知症の人と信託契約ができない

家族信託を利用するためには、家族と契約をします。

有効に契約をするためには、当事者に判断能力が必要です。

物事のメリットデメリットを適切に判断できないと、公序良俗に反するからです。

重度の認知症になると、信託契約ができません。

例えば、軽度の認知症の段階で家族信託を検討したが、症状が急速に進行して家族信託を断念せざるを得なかったケースがあります。

症状が急速に進行したのに家族信託を強行すると、判断能力の有無をめぐって家族間で深刻なトラブルに発展するでしょう。

できないこと2つ目は、認知症の人と信託契約です。

対策は、早期に信託契約をすることです。

周囲の人が認知症の疑いを持たない時期に、信託契約をするのがおすすめです。

すでに認知症になってしまっている場合、成年後見制度を利用します。

成年後見人の権限が大きく、柔軟な資産運用はできません。

成年後見制度の注意点は、家族が成年後見人に選任されにくいことです。

③年金受給権を信託できない

年金受給権とは、年金を受け取る権利です。

年金受給権は、信託することができません。

年金受給権は、一身専属権だからです。

一身専属権とは、本人のみに帰属する権利です。

他の人へ、譲渡することができません。

一身専属権は、本人の人格や身分に深くかかわる権利です。

年金受給権は本人のための社会保障だから、信託などで譲渡をすると基本的人権が保障ができません。

例えば、年金受給権を信託財産にして、受託者が管理することはできません。

信託口口座を開設しても、年金の振込先に指定することができません。

できないこと3つ目は、年金受給権を信託することです。

対策は、追加信託することです。

受取った年金は、単なる金銭です。

金銭は、信託財産にすることができます。

追加信託の注意点は、委託者の判断能力が必要であることです。

④身分行為ができない

身分行為とは、結婚や離婚、養子縁組や離縁、認知などの行為です。

身分行為は、本人の意思が重視される行為です。

例えば、家族信託をしても、認知症の親のために養子縁組を代理することはできません。

できないこと4つ目は、身分行為をすることです。

対策は、本人による通常手続をすることです。

身分行為は人格的自由権だから、本人自ら行使すべきです。

家族信託などで、代理になじむ行為ではありません。

身分行為の注意点は、本人の判断能力が必要であることです。

⑤支払義務を免れるために信託を悪用できない

信託財産には、委託者や受託者の固有の財産とは別の独立した財産になります。

信託財産は、債権者による差押えや強制執行の対象になりません。

委託者に莫大な借金がある場合に、借金から逃れる目的で信託を悪用することがあります。

借金から逃れる目的で家族信託を悪用することは、許されることではありません。

債権者が詐害信託として裁判を起こした場合、信託契約が取消されます。

例えば、慰謝料などを払う義務があるのに、支払いを逃れる目的でプラスの財産を信託財産にすることはできません。

裁判で認められず、詐害信託として信託が取消されます。

できないこと5つ目は、支払義務を免れるために信託を悪用することです。

対策は、信託目的を正当目的にすることです。

信託目的は、多くの場合、認知症対策のための財産管理などでしょう。

委託者が債務超過の場合、家族信託は慎重に検討します。

⑥遺留分を排除するために信託を悪用できない

認知症対策で家族信託を利用する場合、委託者死亡で家族信託が終了することが一般的です。

家族信託が終了した場合、残った信託財産は信託契約の定めに基づいて引き継ぎます。

委託者の財産の大部分を信託財産にした場合、一部の相続人の遺留分を侵害することがあります。

遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。

一部の相続人の遺留分を侵害する目的で信託を悪用することがあります。

一部の相続人の遺留分を侵害する目的で家族信託を悪用することは、許されることではありません。

遺留分に満たない相続人が裁判を起こした場合、遺留分侵害額請求が認められます。

できないこと6つ目は、遺留分を排除するために信託を悪用することです。

対策は、残った信託財産を適切に決めておくことです。

⑦損益通算ができない

複数の事業を運営している場合、赤字の事業と黒字の事業で損益通算できることができます。

損益通算とは、利益と損失を相殺して所得を減少させて税金を減らす制度です。

家族信託で損失が出た場合、損失はなかったものと扱われます。

家族信託の損失は、家族信託以外の利益と損益通算ができません。

複数の家族信託がある場合も、損益通算ができません。

例えば、信託した不動産の損失と信託外の不動産の利益を合算しても税務署に否認されます。

できないこと7つ目は、損益通算です。

対策は、信託財産を慎重に判断することです。

大規模修繕や設備更新など大きな損失が見込まれる場合、家族信託をする前に実施します。

収益性が低い物件や修繕費がかさむ物件は、あえて信託財産から除外します。

信託財産にするか除外するか、税金の面から慎重に判断します。

信託財産にしない注意点は、認知症になると財産管理ができなくなることです。

任意後見契約をするなどして、財産管理ができる体制を築いておくのがおすすめです。

3家族信託を安全に活用するポイント

ポイント①信託目的を家族で共有

家族信託は、家族とする契約です。

当事者が合意すれば、契約をすることができます。

契約できると言っても、他の家族に秘密にするのはおすすめできません。

特に信託目的は、家族全員で共有します。

家族信託に家族全員が納得していないと、家族のトラブルになるからです。

財産管理の方針やコミュニケーション不足があると、深刻な対立を引き起こします。

ポイント1つ目は、信託目的を家族で共有です。

ポイント②信託契約を丁寧に設計

家族信託のメリットは、柔軟な設計ができることです。

自由度が高いからこそ、適切に信託契約を設計することが重要です。

次の事項は、信託契約で具体的に明記します。

・信託の目的

・信託財産の範囲

・委託者、受託者、受益者

・受託者の権限

・信託が終了したときに残余財産を引き継ぐ人

受託者に与える権限が大き過ぎると、受託者が暴走するかもしれません。

受託者に与える権限が小さすぎると、適切な財産管理が難しいかもしれません。

ポイント2つ目は、信託契約を丁寧に設計です。

ポイント③慎重に受託者を選任

家族信託では、受託者が重要です。

受託者には、信頼できる人を選任します。

委託者が信頼できるだけでなく、家族全員が信頼できることが重要です。

他の家族が受託者の財産管理方針に納得できないことがあります。

受託者にとって適切な財産管理方針であっても、他の家族からは権限濫用に見えるでしょう。

実際の運用では、家族の信頼関係が崩壊することがあります。

ポイント3つ目は、慎重に受託者を選任です。

ポイント④信託期間・終了条件を設定

家族信託契約において、信託の継続期間や終了条件を決めておきます。

認知症対策で家族信託を利用する場合、委託者の死亡で家族信託を終了させることが多いでしょう。

信託契約で終了条件を決めても、法律の定めで終了することがあります。

ポイント4つ目は、信託期間・終了条件を設定です。

ポイント⑤正当目的で利用

債権者や他の相続人を害する目的で、家族信託を悪用することはできません。

家族信託を財産隠しに利用すると、信託が取消されます。

委託者の財産を先取り確保などに利用しても、認められません。

ポイント5つ目は、正当目的で利用です。

ポイント⑥信託登記や信託口口座の活用

不動産を信託財産にする場合、所有権移転登記だけでなく信託登記をします。

金銭を信託財産にする場合、信託口口座で管理します。

信託口口座は、金融機関によっては開設できません。

信託登記や信託口口座の活用は、司法書士などの専門家のサポートが必要になるでしょう。

ポイント6つ目は、信託登記や信託口口座の活用です。

ポイント⑦他の制度と組み合わせ

家族信託を利用すると、財産管理を依頼することができます。

家族信託を利用しても、任意後見契約を組み合わせた方が有効であることがあります。

家族信託を利用すると、残余財産を引き継ぐ人を決めておくことができます。

信託財産以外の財産の引き継ぎ先は、遺言書で決めておくことが有効です。

家族信託だけで完結できない事項があります。

他の制度と組み合わせることで、家族にとって適切な備えをすることができます。

ポイント7つ目は、他の制度と組み合わせです。

4家族信託を司法書士に依頼するメリット

高齢化社会が到来したといわれて、多くの方は長生きになりました。

平均寿命は男性も女性も80歳を超して、認知症になる方が多くなりました。

認知症になると、物事のメリットデメリットが充分に判断できなくなります

本人の財産は本人しか処分できないため、本人が判断できなくなると資産が凍結されてしまいます。

認知症対策は、本人が元気なときしかすることができません。

いつか認知症対策をしようではなく、今なら元気だから対策しようが正解です。

資産が凍結されてしまうと、家族であっても使うことができなくなります。

家族信託は、認知症対策として有効です。

柔軟な設計ができることから、本人と家族が検討しておくことがたくさんあります。

家族信託自体の知名度も低いことから、制度の理解が難しいかもしれません。

まずは、1歩を踏み出すために、司法書士などの専門家の話を聞くといいでしょう。

自分のためにも家族のためにも認知症対策を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

株式の相続で現金化する流れとポイント

1株式の相続で現金化するメリット

メリット①資産の流動性の向上

相続した株式は、市場で売却することができます。

売却した後は現金になるから、利用がしやすくなります。

株式の相続で現金化すると、資産の流動性が向上します。

メリット1つ目は、資産の流動性の向上です。

メリット②円滑な遺産分割

相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

被相続人が株式を保有していた場合、株式は相続財産です。

保有していた株式の銘柄や株式数によっては、公平に分けにくいことがあります。

現物のままで分けにくい場合、売却して現金で分けることができます。

株式の相続で現金化すると、円滑な遺産分割が期待できます。

メリット2つ目は、円滑な遺産分割です。

メリット③市場や会社へのリスク回避

株式の価格は、日々変動します。

市況によっては、20%程度の変動リスクがあります。

相続人によっては、株価の変動リスクに耐えられないかもしれません。

株価の変動リスクが受け入れられない場合、株式の売却が選択肢になります。

株式の相続で現金化すると、市場や会社へのリスク回避になります。

メリット3つ目は、市場や会社へのリスク回避です。

メリット④納税資金の確保

相続財産全体の規模が一定以上である場合、相続税の対象になります。

相続税は、原則として、現金で一括納付をする必要があります。

納税資金が充分にない場合、相続財産を売却して納税資金を準備する必要があります。

株式は不動産などと較べて現金化しやすい財産だから、売却のニーズが高まります。

メリット4つ目は、納税資金の確保です。

2株式の相続で現金化する流れ

手順①証券会社を探す

被相続人が上場株式を保有している場合、証券会社に口座を持っているでしょう。

証券会社と取引があれば、通常、残高報告書が届いているはずです。

自宅などで保管されている書類を確認すると、取引がある証券会社が分かります。

銀行などの預貯金口座の取引履歴を確認すると、配当金などが入金されていることがあります。

被相続人が複数の証券会社と、取引していることがあります。

ネット証券なども見落としなく、よく確認しましょう。

取引がある証券会社が分からない場合、証券保管振替機構に照会することができます。

手順1つ目は、証券会社を探すことです。

手順②証券会社へ連絡

取引がある証券会社が判明したら、口座の持ち主を死亡したことを連絡します。

ひとまずコールセンターなどに、電話するといいでしょう。

相続手続の案内を希望と伝えて、必要書類や手続きの手順を詳しく聞いておきます。

証券会社によって、支店窓口に出向いて手続をするように案内されます。

複数の証券会社と取引があった場合、すべての証券会社に連絡します。

口座の持ち主を死亡したことを連絡すると、口座が凍結されます。

口座凍結とは、口座取引を停止することです。

口座凍結になると、入出金や株式などの売買はできなくなります。

手順2つ目は、証券会社へ連絡です。

手順③遺産分割協議書の作成

上場株式の分け方を決めるため、相続人全員で話し合いをします。

話し合いがまとまったら、合意内容を書面に取りまとめます。

遺産分割協議書とは、相続人全員による合意内容の証明書です。

遺産分割協議書の内容に間違いがないか、相続人全員に確認してもらいます。

間違いがないことを確認したうえで、相続人全員が記名し実印で押印します。

実印による押印であることを証明するため、印鑑証明書を添付します。

相続人が各地に住んでいると、遺産分割協議書の作成が難航しがちです。

郵送の手間などで手続に時間がかかると、トラブルに発展するおそれがあります。

相続人全員の合意ができたら、すみやかに協議書の作成をします。

手順3つ目は、遺産分割協議書の作成です。

手順④必要書類の準備

証券会社から、相続手続の案内がされます。

指定の手続用紙や必要書類のリストが届きます。

証券会社の案内に従って、必要書類を準備します。

遺言書がないときの代表的な必要書類は、次のとおりです。

・証券会社指定の株式名義書き換え請求書

・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

・相続人全員の現在戸籍

・遺産分割協議書

・相続人全員の印鑑証明書

必要書類や手続手順は証券会社によって若干異なります。

必要な書類が準備できないと、相続手続が進められなくなります。

手順4つ目は、必要書類の準備です。

手順⑤相続人名義の口座開設

被相続人の株式を引き継ぐため、相続する人は証券会社に口座を開設します。

口座開設には、本人確認書類やマイナンバーが分かる書類が必要です。

手順5つ目は、相続人名義の口座開設です。

手順⑥書類提出

必要書類が全部揃ったら、証券会社に提出します。

証券会社によっては、郵送提出のみであることがあります。

手順書に添って、書類を提出します。

手順6つ目は、書類提出です。

手順⑦移管手続完了

提出書類に問題がなければ、相続人の口座に移管されます。

相続人が売却できるのは、移管された後です。

書類を提出してから、移管手続が完了するまでに1か月程度かかります。

相続人の口座に移管されると、被相続人の口座は閉鎖されます。

複数の証券会社に口座がある場合、各証券会社に対して同様の手続をします。

手順7つ目は、移管手続完了です。

手順⑧株式の売却

相続人の口座に移管されたら、相続人が自由に処分することができます。

換価分割をする場合、相続人全員の合意に従って売却します。

手順7つ目は、株式の売却です。

3株式の相続で現金化するポイント

①被相続人名義のまま売却できない

上場株式は、証券会社の口座で管理されています。

口座の持ち主が死亡したことを証券会社が知った時点で、証券口座は凍結されます。

被相続人名義のまま、株式を売却することはできません。

現金化する場合、株式の名義変更を省略できません。

必要書類を準備して、証券会社に相続手続をします。

相続人名義の口座を開設し、株式を移管します。

②代表相続人名義にした後に売却が主流

株式の相続で現金化する場合、2つの方法があります。

・代表相続人の口座に移管し、売却代金を相続人で分ける方法

・各相続人の口座に移管して、各相続人が売却する方法

代表相続人の口座に移管し、売却代金を相続人で分ける方法が一般的です。

遺産分割協議でどちらの方法にするのか、相続人全員で充分に合意しておきます。

③株価の急騰リスク急落リスクがある

株式の価格は、日々変動します。

株式には、株価の急騰リスクと急落リスクがあります。

売却のタイミングによっては、売却代金が大きく影響を受けるでしょう。

遺産分割協議では、売却のタイミングや売却方法についても充分に合意しておきます。

例えば、急騰リスクと急落リスク緩和のため、複数回に分けて売却する方法があります。

相続人間のトラブル回避のため、合意内容は遺産分割協議書に明記しておくといいでしょう。

④換価分割で確定申告

換価分割とは、相続財産を売却して売却代金を分ける遺産分割の方法です。

相続した株式を売却して現金で分けるのは、換価分割です。

換価分割をする場合、譲渡所得が発生することがあります。

譲渡所得を得た場合、確定申告が必要になります。

売却代金をを取得した相続人全員が確定申告をします。

4非上場株式は買い手探しが最大のハードル

①非上場株式は譲渡制限がある

被相続人が株式投資をするのではなく、会社経営をしていることがあります。

経営していた会社が株式会社である場合、会社の株式は家族で保有しているでしょう。

非上場会社の株式は、ほとんどの場合、譲渡制限株式です。

譲渡制限株式とは、株式を譲渡により取得するためには会社の承認を必要とする株式です。

小規模な会社は、親族など身内のみで経営しています。

身内以外の人が株主となって、会社の経営に口出しすることを嫌がります。

会社にとって好ましくない人が株主となることを防ぐため、譲渡制限が付いています。

非上場株式は、譲渡制限株式がほとんどです。

②譲渡制限株式の売却で株式会社の承認が必要

相続で譲渡制限株式を取得するときは、会社の承認は不要です。

譲渡制限株式を譲渡によって取得する場合、会社の承認が必要です。

会社にとって好ましくない人が譲渡制限株式の買主になった場合、株式会社は承認を拒絶することができます。

非上場株式の売却は、買い手探しが最大のハードルです。

買い手の候補者は、次のとおりです。

・株式の発行会社

・経営陣

・主要株主

・他の株主

発行会社や親族以外に対して株式を売却することは、ほとんどできません。

③非上場株式の売却価格決定が重要

非上場株式には、市場価格がありません。

相続税申告をする場合、財産評価基本通達に基づいて評価します。

財産評価基本通達による非上場株式の評価方法は、次のとおりです。

・類似業種比準方式

・純資産価額方式

・配当還元方式

非上場株式の売却価格決定は、上記の評価額を参考にします。

税金の計算における公平さを保つため、公平な価格を基準にするからです。

財産評価基本通達による評価額と大きく乖離する場合、課税リスクが生じます。

例えば、相続税評価額1株1万円の非上場株式を1株2000円で売却した場合、差額1株8000円が贈与を見なされるおそれがあります。

贈与と判断されると、贈与税が課されます。

株式の発行会社や経営陣が買い取る場合、極端に低額提示のリスクがあります。

売却価格決定で課税リスクを回避するため、税理士などのサポートが必要になるでしょう。

買い手候補が見つかったら、株式の価格や取引条件を個別交渉します。

5株式の名義変更を司法書士に依頼するメリット

上場会社の株式は市場で自由に売買できますが、非上場会社の場合、市場で取引ができません。

売却したいと思ったら、買ってくれる人を探して相対で取引することになります。

非上場会社は多くは小規模で、身内で経営しています。

投資目的の株取引でなく、会社経営権に密接にかかわります。

通常の相続手続よりも、トラブルになる要素は多いと言えるでしょう。

株式の名義変更でもめごとを起こしたくない方は、司法書士などの専門家に依頼するのをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

戸籍謄本の代理請求で委任状の書き方

1戸籍謄本を請求できる人は限られている

①本人・配偶者・直系血族は請求できる

相続が発生したら、相続人は相続手続をします。

相続手続の最初の難関は、相続人調査です。

相続の手続先には、相続人であることを客観的に証明する必要があります。

相続人を客観的に証明するため、戸籍謄本を取得します。

戸籍には、その人の身分事項がすべて記載されています。

身分事項とは、その人の出生、結婚、離婚、養子縁組、離縁、認知、死亡、失踪など身分関係の項目です。

身分事項は、その人のプライベートな内容です。

戸籍謄本を請求できる人は、限られています。

本人、配偶者、直系血族は、その人の戸籍謄本を請求することができます。

直系血族とは、父母、祖父母、子ども、孫など縦のつながりのある家族です。

②代理人に依頼して請求できる

戸籍には、その人の身分関係が記録されています。

身分関係の項目は、その人のプライベートな項目です。

自分のプライベートな情報は、みだりに他人に知られたくないでしょう。

戸籍謄本は、第三者が興味本位で取得することはできません。

本人が自分の戸籍謄本を取得する場合、本人確認のうえ交付されます。

他人の戸籍謄本を取得する場合、原則として、本人から委任状をもらって請求します。

委任を受けた人の本人確認をしたうえで、交付されます。

③委任状は依頼内容の証明書

第三者に戸籍謄本の請求を依頼する場合、委任状が必要です。

委任状は、依頼内容の証明書です。

第三者が興味本位で戸籍謄本を請求することがないように、委任状を提出します。

適切な委任状を提出することで、戸籍謄本が正当な目的で取得することが保証されます。

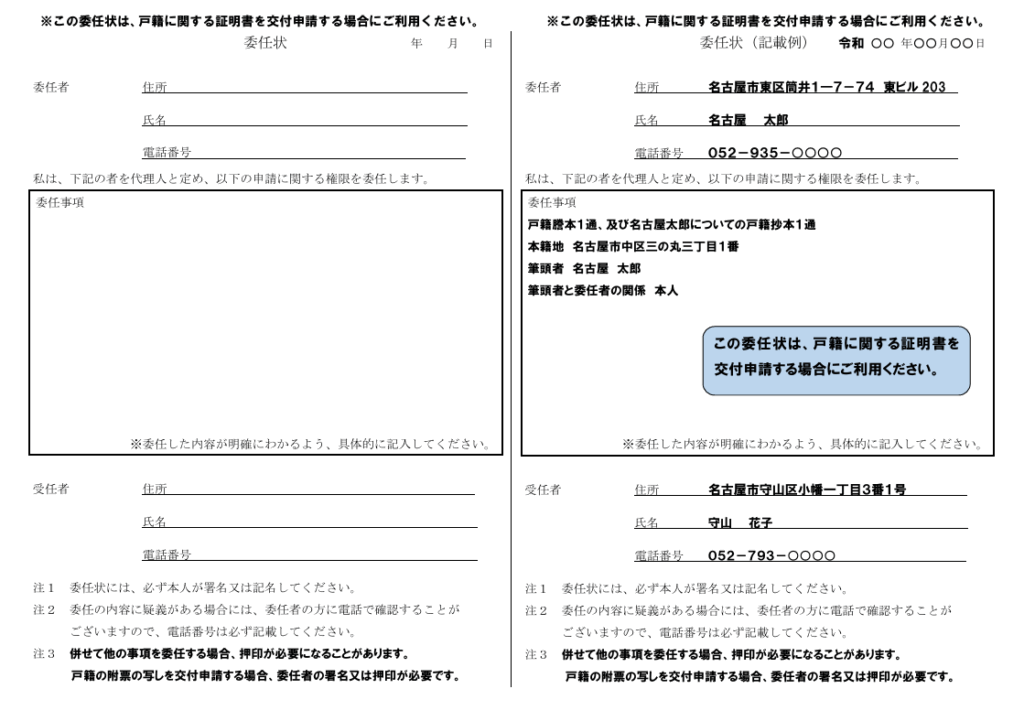

2戸籍謄本の代理請求で委任状の書き方

①委任者と代理人の情報

委任者は、戸籍請求を依頼する人です。

依頼する人が客観的に特定できるように、記載します。

具体的には、依頼する人の住所、氏名、生年月日を書きます。

市区町村役場によっては、記名だけでなく委任者が自署する必要があります。

例えば、名古屋市では署名または記名が必要です。

代理人は、依頼を受けて窓口へ出向く人です。

依頼を受けた人が客観的に特定できるように、記載します。

具体的には、依頼を受けた人の住所、氏名、生年月日を書きます。

窓口では、代理人の本人確認があります。

代理人の身分証明書を提示して、請求します。

身分証明書の住所、氏名、生年月日と異なる場合、依頼を受けた人ではないと判断されるでしょう。

委任状に記載する代理人の住所、氏名、生年月日は、身分証明書の記載をそのまま書き写します。

②委任内容の明確化

委任状は、依頼内容の証明書です。

委任状には、依頼内容をはっきりと記載します。

具体的には、次のように記載します。

・戸籍謄本1通

・〇〇〇〇について戸籍抄本1通

・本籍地 名古屋市中区〇〇一丁目〇番

・筆頭者 〇〇〇〇

・筆頭者と委任者の関係 本人

③委任者の押印

委任状の委任者が朱肉を使う印章で押印をします。

スタンプ印などでは、押印と認められないことが多いでしょう。

市区町村役場によっては、戸籍謄本のみの請求であれば押印不要の取り扱いをしています。

例えば、名古屋市では戸籍謄本の請求を依頼する場合、委任状は押印不要です。

戸籍の附票の請求を依頼する場合、委任状の押印が必要です。

どちらか分からない場合、押印しておく方がいいでしょう。

④電話番号などの連絡先

委任状に委任者の連絡先を記載します。

委任状の内容によっては、委任者に確認する必要があるからです。

例えば、名古屋市では戸籍謄本の請求を依頼する場合、委任者の電話番号は必ず記載します。

⑤委任状のひな形と記載例

3代理請求で使う委任状作成の注意点

注意①ペン書きをすること

委任状は、ボールペンなどのインクで記載します。

消えるペンや鉛筆による記載の場合、適切な委任状と認められないことがあります。

注意点1つ目は、ペン書きをすることです。

注意②委任状原本を提出すること

作成した委任状は、原本を窓口に提出します。

作成した委任状をコピーして窓口に提出しても、適切な委任状と認められないでしょう。

注意点2つ目は、委任状原本を提出することです。

注意③代理人の本人確認

代理請求で委任状を提出しても、代理人の本人確認がされます。

代理人は、委任状の他に身分証明書を提示する必要があります。

身分証明書には、次の書類があります。

・マイナンバーカード

・運転免許証

・パスポート

・在留カード

注意点3つ目は、代理人の本人確認です。

注意④任意様式でもよい

多くの市区町村では、委任状を用意しています。

ホームページを確認すると、ダウンロードすることができます。

市区町村が用意した様式を利用すると、形式的な不備を減らすことができます。

必要事項が適切に記載されていれば、所定の様式でなくても差し支えありません。

注意点4つ目は、任意様式でもよいです。

注意⑤手書きで作成できる

委任状は、全文手書きで作成することができます。

縦書きでも横書きでも、差支えありません。

注意点5つ目は、手書きで作成できることです。

注意⑥修正箇所に訂正印

委任状を作成する際に、書き誤りをしてしまうことがあります。

書き誤りを見つけたら、二重線を引いて近傍に正書します。

訂正箇所には、委任者欄の押印と同一印を押します。

修正液や修正テープで訂正すると、適切な委任状と認められないことがあります。

注意点6つ目は、修正箇所に訂正印です。

4相続で戸籍謄本を取得するときは委任状不要

①国等に提出する必要があるときは第三者請求ができる

国や地方公共団体に提出する必要がある場合、委任状なしで戸籍謄本を請求することができます。

国や地方公共団体に提出する必要がある場合、戸籍を取得するための正当な理由があると言えます。

相続登記をする場合、法務局にたくさんの戸籍謄本を提出します。

相続登記は、国や地方公共団体に提出する必要がある場合です。

国に提出する必要がある場合だから、委任状なしで戸籍謄本を請求することができます。

国や地方公共団体に提出する必要があると認められるためには、客観的な具体的な書類が必要です。

請求者との家族関係が分かる戸籍謄本のコピーなどを準備する必要があります。

国や地方公共団体に提出する必要がある場合であることが認められた場合、委任状なしで戸籍謄本を請求することができます。

②第三者請求は広域交付の対象外

本籍地の市区町村役場に戸籍謄本を請求するのは、大きな手間と時間がかかります。

令和6年3月1日から戸籍謄本の広域交付が始まりました。

広域交付制度を利用すれば、本籍地以外の市区町村役場で戸籍謄本を請求することができます。

例えば、名古屋市に本籍がある人が名古屋市外の市区町村役場で戸籍謄本を請求することができます。

名古屋市外に本籍がある人が名古屋市内の各区役所で戸籍謄本を請求することができます。

第三者が戸籍謄本を請求できるのは、特別な理由があるときのみです。

戸籍にはその人のプライベートな事柄が記載されています。

特別な理由について、厳格な審査が必要です。

特別な理由が明らかにできない場合、戸籍謄本を発行してもらうことはできません。

第三者が戸籍謄本を請求する場合、広域交付を利用することはできません。

他人の戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場に請求する必要があります。

5相続人確定を司法書士に依頼するメリット

本籍地の変更や国による戸籍の作り直し(改製)で多くの方は、何通もの戸籍を渡り歩いています。

相続手続のために、たくさんの戸籍謄本を集めなければなりません。

古い戸籍は、現在と形式が違っています。

慣れないと、読みにくいものです。

現代とちがって、古い戸籍は手書きで書いてあります。

手書きの達筆な崩し字で書いてあると、分かりにくいものです。

戸籍集めは、相続以上にタイヘンです。

本籍地を何度も変更している人は、たくさんの戸籍を渡り歩いています。

結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている人は、戸籍が何度も作り直されています。

戸籍をたくさん渡り歩いているので、戸籍謄本収集は膨大な手間と時間がかかります。

段取りよく要領よく手続するには、ちょっとしたコツがいります。

仕事や家事で忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続をおまかせできます。

相続人調査でお困りのことがあれば、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

死後事務委任契約で依頼できないこと

1死後事務委任契約で死亡後のサポートを依頼する

①死後事務委任契約で死亡後の手続を依頼する

死後事務委任契約とは、死亡後に必要になる手続を依頼する契約です。

通常の委任契約は、死亡によって終了します。

死後事務委任契約は、当事者が死亡しても終了しません。

死後事務委任契約で死亡後の事務を依頼しておくと、家族に迷惑をかけなくて済みます。

死後事務委任契約を利用することで、安心して自分らしく人生を送ることができます。

②死後事務委任契約で依頼できること

(1)親族や知人への連絡

(2)葬儀や埋葬の手配

(3)治療費や施設代の精算

(4)賃貸借契約の解除

(5)ペットの引き継ぎ

(6)健康保険や年金手続などの行政手続

(7)デジタルデータの解約や処分

③死後事務委任契約の依頼先

(1)友人や知人

(2)司法書士などの専門家

(3)社会福祉協議会

(4)民間企業

死後事務委任契約をする相手方は、特別な資格は不要です。

家族以外の第三者でも、死後事務委任契約の相手方になることができます。

本人が信頼できる人であることが重要です。

④死後事務委任契約がおすすめの人

死後事務委任契約がおすすめの人は、主に次の人です。

(1)おひとりさまなどひとり暮らしで身寄りがない

(2)子どもなど家族に迷惑をかけたくない

(3)事実婚・同性婚のパートナーに任せたい

(4)自分のことを自分で決めておきたい

2死後事務委任契約で依頼できないこと

①相続手続を依頼できない

死後事務委任契約をすると、さまざまな死亡後の手続を依頼することができます。

死亡後の手続と言うと、相続手続が思い浮かぶかもしれません。

死後事務委任契約で、相続手続を依頼することはできません。

具体的には、遺産分割の方法の指定、預金の解約、相続登記などは依頼できません。

相続手続は、相続人全員の合意や遺言書内容で決まることだからです。

死後事務委任契約は、死亡後の事務処理を依頼するに過ぎません。

死後事務委任契約を利用しても、相続手続を依頼できません。

②身分行為を依頼できない

身分行為とは、身分関係に関する効果を発生させる行為です。

死後事務委任契約で、身分行為を依頼することはできません。

具体的には、結婚や離婚、養子縁組や離縁、子どもの認知などの行為は依頼できません。

身分行為は、本人の意思と人格に関わる行為だからです。

依頼や代理すべき内容ではないでしょう。

死後事務委任契約を利用しても、身分行為を依頼できません。

③生前の財産管理を依頼できない

死後事務委任契約は、文字どおり死後の事務を依頼する契約です。

死後事務委任契約で、生前の事務を依頼することはできません。

具体的には、生きている間の口座管理や介護手続、施設の入所手続、入院手続は依頼できません。

死後事務委任契約は、死亡後に事務に限定されているからです。

死後事務委任契約を利用しても、生前の財産管理を依頼できません。

④死亡届の提出を依頼できない

人が死亡したら、死亡届を提出する必要があります。

死亡届の届出人は、次のとおりです。

(1)同居の親族

(2)その他の同居人

(3)家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人

上記の人は順序に関わらず、届出人になることができます。

次の人は、届出をすることができます。

(1)同居の親族以外の親族

(2)後見人、保佐人、補助人、任意後見人

(3)任意後見受任者

死亡届の届出義務は、ありません。

死後事務委任契約の依頼先は、死亡届の届出人になれません。

上記の届出人が作成した死亡届を市区町村役場に持って行くだけなら、依頼することができます。

持って行くだけなら届出人ではなく、使者だからです。

死後事務委任契約を利用しても、死亡届の提出を依頼できません。

⑤医療同意を依頼できない

医療同意とは、治療について医師から充分な説明を受けて同意をすることです。

死後事務委任契約で、医療同意を依頼することはできません。

具体的には、医療行為への同意、延命措置に関する決定を依頼できません。

医療同意は、本人や家族だけができる行為です。

自己決定権に基づく、本人や家族の意思が重視される行為だからです。

死後事務委任契約を利用しても、医療同意を依頼できません。

3併用して自分の希望を実現する

①制度を併用して依頼できないことを補完する

死後事務委任契約だけでは、依頼できないことがあります。

自分の希望を実現するためには、複数の制度を組み合わせるといいでしょう。

司法書士などの専門家に相談すると、適切な組み合わせを提案してもらうことができます。

元気なときから死亡後まで、切れ目なくサポートを受けることができます。

下記の図は、各制度の役割を整理したものです。

| 制度の名称 | 主な役割 | 効力発生時期 | 対象 |

| 死後事務委任契約 | 死亡後の手続を依頼 | 死亡後 | 葬儀納骨 遺品整理 |

| 遺言書 | 遺産分割の方法の指定 | 死亡後 | 相続手続 遺贈 |

| 任意後見契約 | 判断能力低下後のサポート | 判断能力低下後 | 財産管理 身上監護 |

| 財産管理委任契約 | 判断能力低下前のサポート | 判断能力がある間 | 財産管理 |

②遺言書を作成して相続手続と子どもの認知

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、死後事務委任契約で依頼先に決めてもらうことはできません。

相続財産の分け方に希望がある場合、遺言書の作成が必要です。

遺言書がないときは、相続人全員の合意で決定します。

相続財産の分け方だけでなく、遺言書で子どもを認知することができます。

遺言書は、作成するだけでは意味がありません。

遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。

遺言書で遺言執行者を指名することができます。

遺言執行者とは、遺言書内容を実現する人です。

遺言執行者がいると、遺言者にとって安心です。

遺言書内容を確実に、実現してくれるからです。

遺言執行者がいると、相続人にとって安心です。

手間と時間がかかる相続手続をおまかせすることができるからです。

③任意後見契約で認知症の備え

任意後見契約とは、認知症などに備えてサポートを依頼する契約です。

死後事務委任契約は、文字どおり死亡後の手続を依頼する契約です。

依頼者が生きている間のサポートを依頼することはできません。

認知症になったときに備えて、任意後見契約をすることができます。

認知症になると、物事のメリットデメリットを適切に判断することができなくなります。

任意後見人は財産管理をして、本人の生前のサポートをします。

死後事務委任契約と任意後見契約を同じ人とすることができます。

元気だったときから死亡後まで、引き続きサポートをしてもらうことができます。

④財産管理委任契約で認知症になる前のサポート

任意後見契約は、本人が認知症になった後にサポートを開始します。

本人が認知症になるまでは、任意後見契約でサポートを受けることはできません。

認知症が発症しなくても、身体能力が低下することがあるでしょう。

財産管理委任契約を利用して、認知症が発症するまでのサポートを依頼することができます。

死後事務委任契約と任意後見契約、財産管理委任契約を同じ人とすることができます。

元気だったときから死亡後まで、引き続きサポートをしてもらうことができます。

⑤尊厳死宣言で延命治療を拒否する

尊厳死宣言とは、回復の見込みのない状態になったとき、過剰な延命措置を行わず尊厳を持って自然な死を迎える意思を示した文書です。

死後事務委任契約で、医療同意を依頼することはできません。

医療同意は、本人の自己決定権に基づくものです。

代理や依頼になじむものではありません。

元気なときに、尊厳死宣言をすることで過剰な延命治療を拒否することができます。

4死後事務委任契約の注意点とトラブル防止の対策

注意①依頼できること依頼できないことがある

死後事務委任契約を利用すると、死亡後に必要になる手続を依頼することができます。

依頼できることに限界があることに気を付ける必要があります。

死後事務委任契約で依頼できないことは、先に説明したとおりです。

注意1つ目は、依頼できること依頼できないことがあることです。

死後事務委任契約で実現できないことでも、他の契約と併用することで実現できることがあります。

相続手続は、遺言書を作成することで実現することができます。

生前のサポートは、任意後見契約や財産管理委任契約をすることで実現することができます。

他の契約などを併用することで、自分の希望をかなえることができます。

対策は、他の契約などを併用することです。

注意②契約内容の明確化

死後事務委任契約で依頼できることは、多岐にわたります。

依頼したいことは、明確にして契約書に記載します。

どのようにやってもらいたいのか、詳細に契約書に記載します。

依頼内容があいまいな契約は、トラブルを招くからです。

注意2つ目は、契約内容の明確化することです。

死後事務委任契約は、口頭の合意でも成立します。

口頭の合意では、合意したことを証明できません。

口頭の合意では、合意内容を証明できません。

死後事務委任契約は、文書で契約するといいでしょう。

できれば、死後事務委任契約は公正証書でするのが特におすすめです。

公正証書とは、公証人が作成する公文書です。

公証人は、当事者の本人確認のうえ本人の意思確認をして公正証書を作成します。

公正証書には、高い信頼性があります。

対策は、公正証書で死後事務委任契約です。

注意③依頼先の事業終了

死後事務委任契約をしてから契約に効力が発生するまでに、長期間経過します。

長期間経過するうちに、依頼先と連絡が取れなくなることがあります。

過去には公益財団法人が全国規模で死後事務委任契約をして預託金を預かったまま事業終了した事件がありました。

約束したサービスを受けられないまま預託金が返還されず、多大な損害が発生しました。

注意3つ目は、依頼先の事業終了です。

公益財団法人だから安心できるなどの名称に飛びつかないことが重要です。

死後事務が履行できないときに備えて、預託金の管理方法を確認します。

対策は、信頼できる人に依頼することです。

注意④親族や相続人とトラブル

死後事務委任契約は、依頼者と依頼先の合意ですることができます。

親族や相続人が死後事務委任契約をしたことや内容を知らないと、トラブルに発展するおそれがあります。

例えば、死後事務委任契約で簡素な家族葬を希望していたのに、親族が盛大な葬儀を出そうとするケースです。

注意4つ目は、親族や相続人とトラブルです。

死後事務委任契約を締結する際に、親族や相続人と情報共有すると有効です。

死後事務委任契約の内容と自分の希望を話しておきます。

親族や相続人に話して理解してもらうと、トラブル防止に役立ちます。

対策は、親族や相続人と情報共有です。

5生前対策を司法書士に依頼するメリット

生前対策=相続「税」対策の誤解から、生前対策はする方はあまり多くありません。

争族対策として有効な遺言書ですら、死亡者全体からみると10%未満です。

対策しないまま認知症になると、家族に大きな面倒をかけることになります。

認知症になってからでは遅いのです。

お元気なうちに準備する必要があります。

なにより自分が困らないために、大切な家族に面倒をかけないために生前対策をしたい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

遺産分割協議書の提出先

1遺産分割協議書は相続人全員の合意内容の証明書

①相続人全員の合意で遺産分割協議成立

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容の証明書です。

一部の相続人を含めずに合意しても、無効の合意です。

相続人全員の合意で、遺産分割協議は成立します。

②遺産分割協議書のコピーは使えない

相続手続をする場合、遺産分割協議書や印鑑証明書を提出します。

遺産分割協議書や印鑑証明書は、原本を提出します。

遺産分割協議書や印鑑証明書のコピーを提出しても、受け付けてもらえません。

③遺産分割協議書の原本は返してもらえる

遺産分割協議書や印鑑証明書を提出した場合、原本は返してもらえます。

原本還付の手続は提出先によって異なるから、確認して対応します。

法務局などではコピーを取って原本に相違ありませんと記載したうえ、記名押印を求められます。

金融機関などでは、次の方法が多いでしょう。

・提出先でコピーを取るので、コピーの提出不要

・コピーを提出するだけで、原本に相違ありませんなどの記載をしない

④提出先ごとに遺産分割協議書を作成できる

遺産分割協議書は、相続財産すべてについて1通で作成することが多いでしょう。

一部の財産の分け方についてだけ記載しても、遺産分割協議書は有効です。

一部の財産の分け方についてだけ、合意することがあるからです。

例えば、不動産の分け方について合意した場合、不動産だけの遺産分割協議書を作成することができます。

他に預貯金があっても、不動産だけの遺産分割協議書は無効になりません。

不動産だけの遺産分割協議書で、相続登記を進めることができます。

預貯金だけの遺産分割協議書で、預貯金口座の凍結解除をすることができます。

さらに、銀行ごとに遺産分割協議書を作成することができます。

預貯金口座の凍結解除では、1か月以上かかることがあります。

銀行ごとの遺産分割協議書を作成すると、同時進行で相続手続を進めることができます。

提出先ごとに遺産分割協議書を作成すると、相続手続が速やかに完了します。

⑤遺産分割協議書だけでは相続手続ができない

相続手続では、たくさんの書類が必要になります。

相続手続では、次の書類が必要になります。

・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

・相続人全員の現在戸籍

たくさんの戸籍謄本に代わりに、法定相続情報一覧図があると便利です。

法定相続情報一覧図は、戸籍謄本の内容を一目で分かるように家系図状に取りまとめた書類です。

戸籍謄本の内容を一目で分かるから、相続手続がスムーズになります。

2遺産分割協議書の提出先

①相続登記で法務局へ提出

被相続人が不動産を保有していた場合、不動産の名義変更をします。

相続登記とは、相続による不動産の名義変更です。

複数の相続人がいる場合、遺産分割協議で単独所有にするのがおすすめです。

不動産を共有すると、デメリットが大きいからです。

令和6年(2024年)4月1日から、相続登記には3年の期限が決められました。

3年以内に相続登記の義務を果たせないと、ペナルティーの対象になります。

ペナルティーの内容は、10万円以下の過料です。

未登記建物は、市区町村役場で手続します。

②預貯金口座の凍結解除で金融機関へ提出

銀行など預貯金口座の持ち主が死亡したら、口座は凍結されます。

口座凍結とは、口座取引を停止することです。

口座取引には、次のものがあります。

・ATMや窓口での引出

・公共料金などの引落し

・年金などの受取り

口座の預貯金は、相続財産です。

一部の相続人が口座の預貯金を独り占めすることは、許されることではありません。

相続人全員の合意ができるまで、預貯金口座は凍結されます。

預貯金口座の凍結に、期限はありません。

遺産分割協議書を提出するまで、口座凍結は続きます。

③自動車の名義変更で運輸支局へ提出

被相続人が自動車を保有していた場合、自動車の名義変更をします。

自動車の名義変更をする場合、原則として、遺産分割協議書の提出を求められます。

査定額が100万円以下の普通自動車は、遺産分割協議書の提出までは求められません。

遺産分割協議書の代わりに、遺産分割協議成立申立書を提出すれば済みます。

遺産分割協議成立申立書は、自動車を引き継ぐ相続人だけが記名し実印で押印します。

相続人全員の記名や実印での押印が不要になりますから、手続がカンタンになります。

書類の作成がカンタンになるだけで、相続人全員の合意が不要になるわけではありません。

相続人全員の合意は、不可欠です。

遺産分割協議が成立してから、15日以内に名義変更をする必要があります。

被相続人名義のままにすると、車検が受けられなくなり任意保険の更新ができなくなります。

④株式の名義変更で証券会社へ提出

被相続人が証券会社に口座を持っていた場合、相続手続が必要になります。

口座の持ち主が死亡したら、預貯金口座と同様に証券口座も凍結します。

株式の相続手続をする場合、株式を相続する人が口座を開設している必要があります。

証券口座の凍結に、期限はありません。

遺産分割協議書を提出するまで、口座凍結は続きます。

⑤相続税申告で税務署へ提出

相続財産全体の規模が一定以上である場合、相続税の対象になります。

相続税申告が必要になる人は、全体の10%にも満たないわずかな人です。

相続税には、基礎控除があるからです。

基礎控除額は、次の計算式で求められます。

基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の人数

基礎控除額を超す場合、相続税申告が必要になります。

遺産分割協議書などの書類とともに、相続税申告書を税務署に提出します。

相続税を軽減する特例の適用を受けるためには、遺産分割協議の成立が条件になっています。

相続税申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行います。

遺産分割協議が長引いても、期限が延びることはありません。

⑥遺産分割協議書の提出が不要のケース

(1)相続人が1人だけ

相続人になる人は、法律で決められています。

法律で決められた相続人が1人だけの場合、その相続人が相続財産すべて相続します。

遺産分割協議の余地は、ありません。

相続人が1人だけのケースでは、遺産分割協議書不要で相続手続をすることができます。

(2)遺言書で遺産分割

遺言書を作成して、遺産分割の方法を指定することができます。

遺言書がある場合、遺言書の内容どおり遺産分割をすることができます。

遺言書の内容どおり遺産分割をするから、相続人全員で分け方を決める必要はありません。

遺言書で遺産分割するケースでは、遺産分割協議書不要で相続手続をすることができます。

(3)相続人全員が法定相続分で共有

相続人が相続する相続分は、法律で決められています。

相続人全員が法定相続分で共有する遺産分割をすることができます。

相続人全員が共有するのは、デメリットが大きいのでおすすめできません。

相続人全員が法定相続分で共有するケースでは、遺産分割協議書不要で相続手続をすることができます。

(4)家庭裁判所の遺産分割調停や遺産分割審判

相続人全員の合意がないと、遺産分割協議は成立しません。

相続人がそれぞれの主張をして話し合いがまとまらないことがあります。

遺産分割調停とは、家庭裁判所のアドバイスを受けてする相続人全員の話し合いです。

家庭裁判所の調停委員から公平な意見を根拠にしてアドバイスがされると、納得できるかもしれません。

遺産分割調停で相続人全員が合意できたら、合意内容は調停調書に取りまとめます。

遺産分割調停で話し合いがまとまらない場合、遺産分割審判に移行します。

家庭裁判所が審判をして遺産分割をします。

家庭裁判所の遺産分割調停や遺産分割審判のケースでは、遺産分割協議書不要で相続手続をすることができます。

3遺産分割協議でよくあるトラブルと対処法

トラブル①遺産分割協議書に押印しない

(1)相続人が疎遠

相続財産の分け方は、疎遠な相続人も含めて合意する必要があります。

疎遠な相続人が遺産分割協議書に押印を拒むと、トラブルに発展します。

対処法は感情的にならずに、丁寧に話し合いをすることです。

(2)相続人が行方不明

相続財産の分け方は、行方不明の相続人も含めて合意する必要があります。

行方不明の相続人が遺産分割協議書に押印できないと、トラブルに発展します。

行方不明の相続人のため、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらうことができます。

不在者財産管理人は、行方不明の相続人の代わりに遺産分割協議をすることができます。

対処法は、不在者財産管理人を選任してもらうことです。

(3)相続人が認知症

認知症になると、自分で遺産分割協議をすることができません。

物事のメリットデメリットを適切に判断できないからです。

相続財産の分け方は、認知症の相続人も含めて合意する必要があります。

認知症の相続人が遺産分割協議書に押印できないと、トラブルに発展します。

認知症の相続人のため、家庭裁判所に成年後見人を選任してもらうことができます。

成年後見人は、認知症の相続人の代わりに遺産分割協議をすることができます。

対処法は、成年後見人を選任してもらうことです。

(4)相続人が未成年

未成年者は、自分で遺産分割協議をすることができません。

物事のメリットデメリットを適切に判断できないからです。

未成年者が相続人になる場合、親などの親権者も相続人になるでしょう。

未成年者と親などの親権者が同時に相続人になる場合、親などの親権者は未成年者を代理することができません。

相続財産の分け方は、未成年の相続人も含めて合意する必要があります。

未成年の相続人が遺産分割協議書に押印できないと、トラブルに発展します。

未成年の相続人のため、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらうことができます。

特別代理人は、未成年の相続人の代わりに遺産分割協議をすることができます。

対処法は、特別代理人を選任してもらうことです。

トラブル②合意内容に従わない

遺産分割協議で合意したのに、一部の相続人が合意内容に従わないことがあります。

代償分割で合意したのに、代償金を支払わないのが典型的です。

代償分割とは、一部の相続人が不動産を相続し、残りの相続人は不動産を相続した人から、その分の代償をもらう方法です。

代償金を支払うと約束したから合意したのに、払ってもらえないと深刻なトラブルになります。

公正証書で遺産分割協議書を作成した場合、強制執行認諾文言を入れることができます。

強制執行認諾文言とは「代償金が支払わない場合、直ちに強制執行に服する」といった文言です。

対処法は、強制執行認諾文言入りの公正証書で遺産分割協議書を作成することです。

トラブル③後日新たな財産が見つかる

遺産分割が終わった後で、新たに相続財産が見つかることがあります。

新たに相続財産が見つかっても、前の遺産分割協議は無効になりません。

相続財産全部をまとめて、遺産分割する必要はないからです。

新たな財産だけの遺産分割協議をすることができます。

対処法は、新たな財産だけの遺産分割協議です。

4遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット

遺産分割協議書は遺産の分け方について、相続人全員による合意を取りまとめた文書です。

合意がきちんと文書になっているからこそトラブルが防止できるといえます。

つまり、書き方に不備があるとトラブルを起こしてしまう危険があります。

せっかくお話合いによる合意ができたのに、取りまとめた文書の不備でトラブルになるのは残念なことです。

トラブルを防止するため、遺産分割協議書を作成したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

代償分割で代償金の決め方

1代償分割で公平な相続が期待できる

①代償分割は代償金を払ってもらう方法

相続財産には、いろいろな財産が含まれています。

不動産のように分けにくい財産もあるし、金銭のように分けやすい財産もあります。

相続財産の大部分が不動産のような分けにくい財産の場合、相続財産の分け方についての合意が難しくなるでしょう。

相続財産の大部分が不動産のような分けにくい財産の場合、代償分割をすることで合意ができる場合があります。

代償分割とは、一部の相続人が不動産を相続し、残りの相続人は不動産を相続した人から、その分のお金をもらう方法です。

②代償分割のメリット

(1)共有のトラブルを防ぐことができる

不動産のような分けにくい財産を平等に分けたい場合、共有にする方法が思い浮かぶかもしれません。

不動産を共有にした場合、活用方法や処分方法について共有者間で合意ができなくなるおそれがあります。

代償分割をする場合、不動産を単独所有にすることができます。

共有のトラブルを防ぐことができます。

(2)不動産を処分しなくてよい

換価分割の場合、不動産を手放してお金に換えた後、お金で分けます。

不動産に相続人の思い入れのある場合、手放すことに罪悪感を感じてしまうかもしれません。

代償分割では、不動産自体を処分することはありません。

(3)不動産の利活用がしやすい

現物分割の場合、現物の不動産を分割します。

極端に小さな土地になると、利活用が難しくなるでしょう。

利活用できない不動産は、価値が下がる心配があります。

③代償分割のデメリット

(1)不動産の評価額を決めるのが難しい

代償分割をする場合、換価分割と違って実際に不動産を処分するわけではありません。

不動産の評価に対する考え方は、いくつもあります。

不動産をいくらと考えて代償分割をするのか、相続人間の合意がまとまらないおそれがあります。

代償金を払う人から見れば、不動産の価値は低い方が有利です。

代償金を受け取る人から見れば、不動産の価値は高い方が有利です。

(2)代償金を準備する必要がある

代償分割をする場合、不動産を相続する人が代償金を払わなければなりません。

もともと住んでいた自宅の名義書き換えのために、代償金を払うことに納得できなくなるかもしれません。

2代償分割で代償金の決め方

①代償金は相続人全員の合意で決定

相続が発生したら、被相続人のものは相続人が相続します。

相続人が相続する財産が相続財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

相続財産の分け方を決めるための相続人全員による話し合いを遺産分割協議と言います。

相続財産を分ける方法は、複数あります。

代償分割は、相続財産を分ける方法のひとつです。

どのような方法で相続財産を分けるのか、相続人全員の合意で決定します。

代償分割をすると決めた後も、代償金をいくらにするのか相続人全員の合意で決定します。

代償金をいくらにするのかは、遺産分割協議の一部だからです。

②代償は金銭以外でもよい

代償金とは、代償分割をするときに支払われる対価です。

対価は、金銭で支払われることが大部分です。

金銭で支払われることが多いので、代償金と言っているだけです。

相続人全員の合意ができるのであれば、金銭に限られません。

有価証券、株式、不動産などでも、差し支えありません。

例えば、代償分割で相続財産から高価な不動産を相続することがあります。

不動産を相続する人が対価として固有の財産から株式を譲渡するケースです。

③不動産の評価方法は複数ある

不動産は、分けにくい財産の代表例です。

相続財産の大部分が不動産である場合、代償分割は有効です。

公平な遺産分割を実現しやすいからです。

不動産の評価方法は、複数あります。

代償分割の対象が不動産である場合、不動産の評価額をいくらと考えるかで話し合いがまとまらないおそれがあります。

不動産には、次の評価方法があります。

(1)公示地価

(2)相続税評価額(路線価方式)

(3)固定資産税評価額

(4)時価

(5)鑑定評価額

どの評価方法を採用するのか、相続人全員の合意で決定します。

どの評価方法を採用するのか決められないと、不動産の評価額をいくらと考えるか決められなくなります。

不動産の評価額をいくらと考えるか決められないと、代償金を決めることが難しくなります。

④高額過ぎる代償金に贈与税

代償金をいくらにするのか、相続人全員の合意で決定します。

相続人全員の合意で代償金を支払う場合でも、実質的に代償金でないことがあります。

代償分割は、分けにくい財産を相続した相続人が他の相続人に代償金を払う分割方法です。

分けにくい財産の評価額を大幅に超える代償金を払う合意をした場合、実質的に代償金とは認められないでしょう。

代償金名目の贈与と判断されるおそれがあります。

例えば、相続財産が自宅1000万円のみで、相続人が長男と次男の2人の場合があります。

自宅を長男が相続した場合、長男が固有の財産から500万円程度の代償金を支払うのであれば問題はありません。

長男が固有の財産から2000万円の代償金を支払う場合、代償金名目の贈与と判断されるでしょう。

例えば、自宅1000万円を長男が相続した場合で、かつ、次男が生命保険の死亡保険金3000万円を受け取っている場合があります。

次男から長男へ1000万円支払うのが平等に見えるかもしれません。

次男が生命保険の死亡保険金を受け取った後、長男に1000万円支払った場合、代償金とは認められないでしょう。

生命保険の死亡保険金は受取人の固有の財産であって、相続財産ではないからです。

相続による遺産分割とは無関係に、贈与があったと言えます。

遺産分割協議書に代償金と明記しても、実質的に代償金とは認められません。

次男が生命保険の死亡保険金を受け取った後、長男に1000万円支払うこと自体はできないことではありません。

自分の固有の財産は、自由に贈与をすることができるからです。

自分の固有の財産を贈与した場合、金額によっては贈与税が課されます。

3代償分割をするときの遺産分割協議書の書き方

①金銭で代償を支払うときの記載例

第1条

相続財産中、次の不動産については、相続人○○○○が相続する。

所在 ○○市○○町○丁目

地番 ○番○

地目 宅地

地積 200㎡

第2条

相続人○○○○は前条に記載された財産を取得する代償として、相続人□□□□に対して金○○万円を令和□年□月□日限り、以下の口座に振込みの方法により支払う。

振込手数料は、相続人○○○○が負担する。

□□銀行□□支店

普通預金

口座番号□□□□□□□

口座名義人 □□□□

②固有の不動産で代償を支払うときの記載例

第1条

相続財産中、次の不動産については、相続人○○○○が相続する。

所在 ○○市○○町○丁目

地番 ○番○

地目 宅地

地積 200㎡

第2条

相続人○○○○は前条に記載された財産を取得する代償として、相続人□□□□に対して相続人○○○○所有の下記不動産を譲渡する。

所有権移転登記手続は、令和□年□月□日までにする。

登録免許税、司法書士報酬等所有権移転のための費用は、相続人○○○○の負担とする。

所在 ○○市○○町○丁目

地番 ○○番

地目 宅地

地積 ○○平方メートル

③遺産分割協議書に記載がないと贈与税

代償金とは、代償分割をするときに支払われる対価です。

代償金の支払いは、遺産分割の一環です。

代償金の支払いによって、贈与税が課されることはありません。

遺産分割協議書に代償金の支払いである点が明示されていない場合、単なる贈与と判断されるでしょう。

単なる贈与と見なされた場合、贈与税の対象になります。

一般的に、贈与税は想像以上に高額になります。

4遺産分割協議書を公正証書にできる

①遺産分割協議は一方的解除ができない

代償分割は、分けにくい財産を相続した相続人が他の相続人に代償金を払う分割方法です。

代償金を支払ってもらえるから、分け方の合意をしたでしょう。

代償金が高額になる場合、代償金を払うと約束しても実現できなくなることがあります。

代償金を払ってもらえないのなら、合意をしなかったでしょう。

遺産分割協議をやり直したいと考えるかもしれません。

一般的に、売買契約などでは買主が売買代金を支払わない場合、一方的に契約解除をすることができます。

遺産分割協議では、一方的に解除する制度はありません。

代償金を支払ってもらえない場合、当事者間の話し合いになります。

遺産分割協議は、一方的解除ができません。

②公正証書にすると強制執行ができる

相続財産の分け方について相続人全員の合意がまとまった場合、合意内容を書面に取りまとめます。

相続人全員の合意内容を取りまとめた書面を遺産分割協議書と言います。

遺産分割協議書は、当事者が作成することが多いでしょう。

遺産分割協議書は、公証役場で公正証書にしてもらうことができます。

代償分割をする場合、代償金の支払いの合意をしています。

公正証書を作成するときは、公証人が関与します。

遺産分割協議書を公正証書にする場合、公証人が本人確認と本人の意思確認をします。

後になって、だまされたから白紙にしたいと言っても、認められることはほとんどありません。

遺産分割協議書を公正証書にする場合、金銭の支払いをする点だけでなく支払いをしなかったときのことを書いてもらうことができます。

相続人○○が上記金銭の支払いをしなかったときは、直ちに強制執行に服する旨を認諾した。

上記のような文言がある場合、公正証書で強制執行をすることができます。

お金を払ってもらう人にとっては、心強いものと言えます。

公正証書でない遺産分割協議書では、強制執行ができません。

強制執行をするためには、裁判所で訴訟をして勝訴判決などの債務名義を得る必要があります。

約束したお金を払ってもらうために裁判をしなければならないとなるとハードルが高いものです。

遺産分割協議書を公正証書にすると、裁判をすることなく直ちに強制執行することができます。

5金銭以外で代償を支払うときに譲渡所得税

代償分割をするとき、金銭以外で代償を支払うことができます。

不動産や有価証券で代償を支払う場合、譲渡所得税の対象になります。

代償分割で不動産や有価証券を譲渡する場合、相続開始時の時価で売却したとみなされるからです。

不動産や有価証券を取得したときから値上がり益がある場合、譲渡所得の対象になります。

譲渡所得税は、代償として譲渡する人に課されます。

6遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット

遺産分割協議書は遺産の分け方について、相続人全員による合意を取りまとめた文書です。

合意がきちんと文書になっているからこそ、トラブルが防止できるといえます。

書き方に不備があると、トラブルを起こしてしまう危険があります。

もともとトラブルの火種があるのなら、いっそう慎重になる必要があります。

遺産分割協議書は公正証書にしなくても済むことが多いものですが、慎重を期して公正証書にした方がいい場合があります。

せっかくお話合いによる合意ができたのに、その後にトラブルになるのは残念なことだからです。

公正証書にするためには、手間と費用がかかります。

公正証書にする手間と費用を惜しむと、裁判をするなど大きな手間と高額な費用を負担することになります。

トラブルを防止するため、遺産分割協議書を公正証書にしたい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

相続登記の登録免許税の計算方法と納付方法

1相続登記で登録免許税を納付する

①相続登記とは相続による名義変更

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

被相続人が不動産を保有していた場合、不動産の名義変更をします。

相続登記とは、相続による不動産の名義変更です。

②登録免許税とは名義変更で課される税金

登記申請をするとき、登録免許税を納めます。

登録免許税とは、名義変更で課される税金です。

相続登記をするとき、登録免許税が課されます。

登録免許税を納めないと、登記申請は却下されます。

③令和6年(2024年)4月1日から相続登記義務化

令和6年(2024年)4月1日から、相続登記には3年の期限が決められました。

3年以内に相続登記の義務を果たさないと、ペナルティーの対象になります。

ペナルティーの内容は、10万円以下の過料です。

2相続登記の登録免許税の計算方法

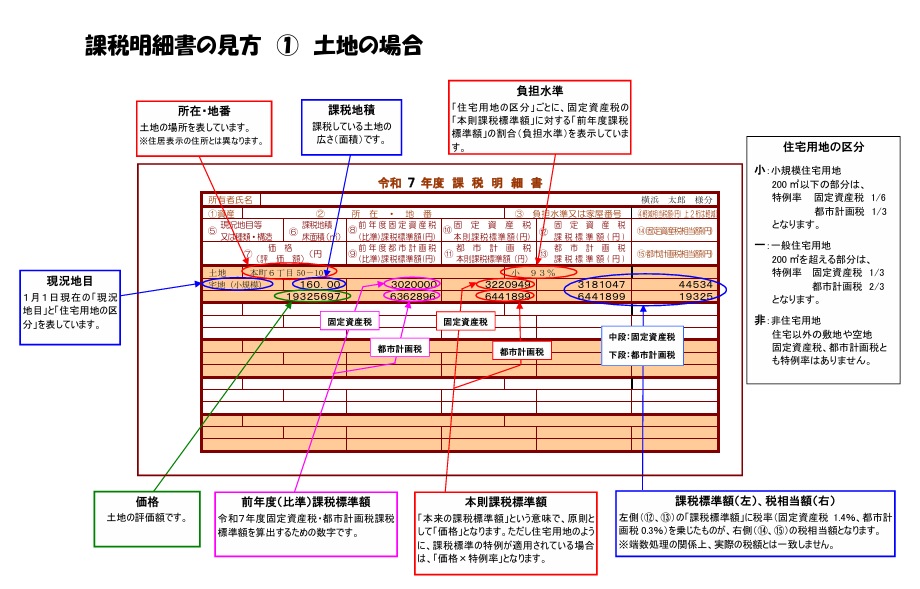

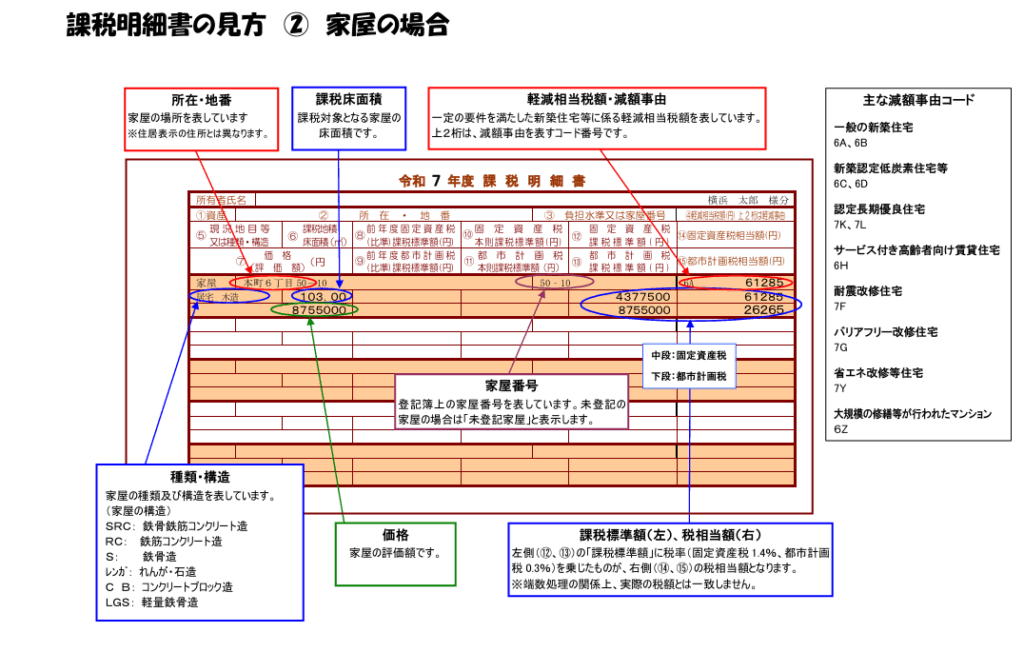

ステップ①固定資産税評価額を調べる

(1)課税明細書は毎年4~5月ごろに届く

登録免許税は、固定資産税評価額を基にして計算します。

不動産などの固定資産を保有している場合、固定資産税を納めます。

毎年4~5月ごろに、固定資産税納税通知書が届きます。

課税明細書は、固定資産税納税通知書の付属書類です。

課税明細書を見ると、不動産の固定資産税評価額が分かります。

(2)固定資産評価証明書を取得

固定資産評価証明書は、不動産が所在する市区町村役場で発行してもらうことができます。

市区町村役場によっては、固定資産評価通知書を発行してもらうことができます。

一部の相続人が固定資産評価証明書や固定資産評価通知書を請求することができます。

相続人が固定資産評価証明書や固定資産評価通知書を請求する場合、戸籍謄本など相続人であることが分かる書類が必要です。

固定資産評価証明書や固定資産評価通知書を見ると、不動産の固定資産税評価額が分かります。

(3)名寄帳を取得

名寄帳は「なよせちょう」と読みます。

名寄帳とは、土地や家屋を所有者ごとにまとめた一覧表です。

名寄帳を見ると、被相続人の不動産を一覧で確認できます。

名寄帳は、不動産が所在する市区町村役場で発行してもらうことができます。

一部の相続人が名寄帳を請求することができます。

相続人が名寄帳を請求する場合、戸籍謄本など相続人であることが分かる書類が必要です。

名寄帳を見ると、不動産の固定資産税評価額が分かります。

ステップ②不動産の評価額を合計

ステップ①で調べた固定資産税評価額を合計します。

ステップ③1000円未満の端数切捨で課税標準金額を出す

ステップ②で計算した固定資産税評価額の合計額の1000円未満の端数を切り捨てます。

登録免許税の課税標準額を求めることができます。

課税明細書に記載されている固定資産税課税標準額は、登録免許税の計算には無関係です。

ステップ④税率1000分の4をかける

相続登記の登録免許税の税率は、1000分の4です。

登録免許税の課税標準額に、1000分の4をかけます。

相続登記以外の登記申請では、税率が異なります。

ステップ⑤100円未満の端数切捨で登録免許税額を出す

課税標準額に1000分の4をかけて、100円未満の端数を切り捨てます。

100円未満の端数を切り捨てた金額が登録免許税です。

3相続登記の登録免許税の納付方法

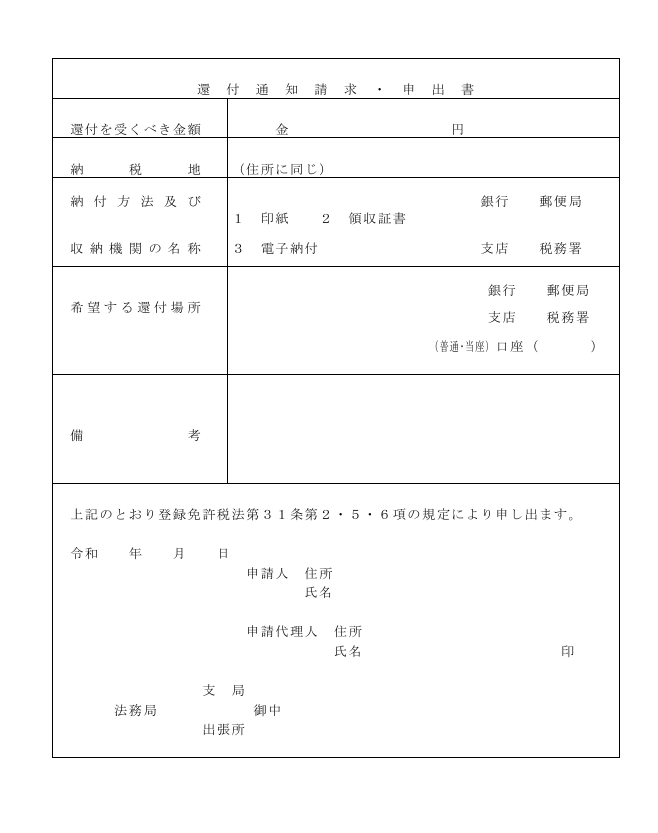

①登録免許税は相続登記の申請時に納付する

登録免許税は、相続登記をするときに納めます。

相続登記を申請するのは法務局だから、登録免許税も法務局に納入します。

②収入印紙を貼付して納付

登録免許税は、収入印紙貼付台紙に収入印紙を貼付して納入することが一般的です。

収入印紙は、消印をせずに提出します。

相続登記を受付けた法務局の人が消印をするからです。

登記申請書と収入印紙貼付台紙は、割印を押します。

収入印紙は、次の場所で購入することができます。

・郵便局

・法務局の印紙売りさばき窓口

・コンビニエンスストア

コンビニエンスストアは高額の印紙の在庫がないことが多いので、おすすめできません。

登録免許税を納入しないと、相続登記は却下されます。

③ペイジーで電子納付

ペイジーとは、税金や公共料金などをATMやインターネットバンキングで支払える電子決済サービスです。

相続登記をオンライン申請した場合、登録免許税をペイジーで電子納付をすることができます。

納期限までに、登録免許税を納めます。

④法務局窓口へ出向いて現金納付はできない

相続登記の申請書は、法務局の窓口に出向いて提出することができます。

法務局の窓口に出向いても、現金で納付することはできません。

金融機関の窓口で、現金納付をすることができます。

金融機関や税務署で納付書を受け取り、金融機関の窓口で納入します。

登録免許税を納入した後、受け取った領収書を登記申請書と一緒に法務局に提出します。

⑤過誤納は還付される

登録免許税の計算を間違えてしまうことがあるでしょう。

登録免許税の計算を間違えた場合、補正指示があります。

間違えて少なく納めた場合、登記申請書を書き直して追加で納入します。

間違えて多く納めた場合、登記申請書を書き直して還付請求書を提出します。

過誤納額は、税務署から指定の口座に振り込まれます。

還付請求書を提出してから振り込まれるまで、1か月程度かかります。

4相続登記の登録免許税の注意点

注意①登録免許税と相続税は別の税金

相続財産全体の規模が一定以上である場合、相続税の対象になります。

登録免許税と相続税は、別の税金です。

相続税の対象にならなくても、登録免許税は課されます。

登録免許税は、名義変更のときに課される税金だからです。

注意②固定資産税非課税でも登録免許税が課される

登録免許税は、固定資産税評価額を基にして計算します。

被相続人が保有していた不動産に、固定資産税が課されていないことがあります。

公共性が高い用途に使われる不動産には、固定資産税が課されないからです。

例えば、私道は、公共性が高い用途と言えます。

一定の条件を満たした場合、私道には固定資産税が課されません。

固定資産税が課されない場合、固定資産評価証明書に評価額の記載がないことがあります。

評価額の記載がなくても、登録免許税は課されます。

固定資産評価証明書に評価額の記載がない場合は、手続が複雑です。

評価額がない不動産の相続登記は、司法書士などの専門家に依頼するのがおすすめです。

注意③土地の相続登記で登録免許税の非課税措置

(1)死亡した相続人名義にする相続登記

相続が発生して不動産を相続した後、登記名義を変更する前に相続人が死亡することがあります。

死亡した相続人名義で、相続登記をすることができます。

死亡した相続人が土地を相続する相続登記をする場合、登録免許税が非課税になります。

死亡した相続人が相続する相続登記は、死亡した相続人の相続人が申請します。

登録免許税の非課税措置を受ける場合、「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と記載します。

記載がない場合は、免税措置は受けられません。

非課税措置を受けるため、申請書に記載する必要があります。

記載を忘れて登録免許税を納めても、還付されません。

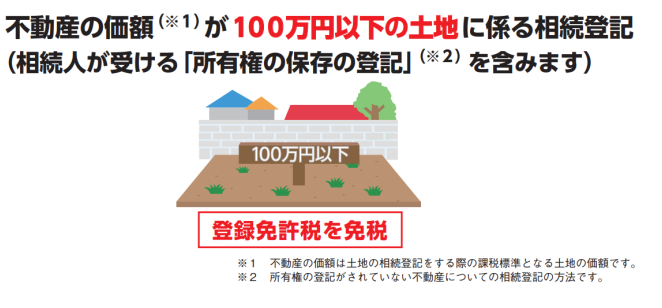

(2)100万円以下の土地の相続登記

相続登記の対象になる土地が評価額100万円以下である場合、登録免許税が非課税になります。

相続人に対する遺贈の対象になる土地が評価額100万円以下である場合も、同様に非課税です。

評価額100万円以下であれば日本中どこの土地であっても、対象になります。

登録免許税の非課税措置を受ける場合、「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」と記載します。

記載がない場合は、免税措置は受けられません。

非課税措置を受けるため、申請書に記載する必要があります。

記載を忘れて登録免許税を納めても、還付されません。

(3)非課税措置は令和9(2027)年3月31日までの申請に適用

相続人死亡で登録免許税が非課税になる制度には、適用期間が決められています。

土地の評価額が100万円以下で登録免許税が非課税になる制度には、適用期間が決められています。

どちらも現在のところ、令和9年(2027年)3月31日までの申請に適用されます。

注意④登録免許税最低額は1000円

評価額の低い不動産を相続する場合、登録免許税がわずかになることがあります。

登録免許税には、最低金額が決められています。

登録免許税が1000円未満になる場合、一律1000円になります。

例えば、20万円の建物の相続登記では、登録免許税を計算すると800円になります。

最低金額が決められているから、1000円納める必要があります。

5相続登記の登録免許税の計算例

ケース①土地建物を相続するケース

(1)事例

次のケースを計算します。

・土地 3559万7807円

・建物 2762万1473円

(2)計算方法

・不動産の評価額を合計

3559万7807円+2762万1473円=6321万9280円

・1000円未満の端数切捨で課税標準金額を出す

6321万9280円1000円未満の端数切捨→6321万9000円

・税率1000分の4をかける

6321万9000円×4÷1000=25万2876円

・100円未満の端数切捨で登録免許税額を出す

25万2876円100円未満の端数切捨→25万2800円

ケース②共有持分を相続するケース

(1)事例

次のケースを計算します。

・土地持分9654万3522円持分3分の2

(2)計算方法

・不動産の評価額を合計

9654万3522円×2÷3=6436万2348円

・1000円未満の端数切捨で課税標準金額を出す

6436万2348円1000円未満の端数切捨→6436万2000円

・税率1000分の4をかける

6436万2000円×4÷1000=25万7448円

・100円未満の端数切捨で登録免許税額を出す

25万7448円100円未満の端数切捨→25万7400円

ケース③マンションを相続を相続するケース

(1)事例

次のケースを計算します。

・土地 30億6527万7258円

敷地権割合 19万7025分の3633

・専有持分2961万4532円

敷地権割合は、登記簿謄本で確認することができます。

土地の評価額×敷地権割合が土地の評価額と言えます。

(2)計算方法

・不動産の評価額を合計

30億6527万7258円×3633÷19万7025=5652万1518円

5652万1518円+2961万4532円=8613万6050円

・1000円未満の端数切捨で課税標準金額を出す

8613万6050円1000円未満の端数切捨→8613万6000円

・税率1000分の4をかける

8613万6000円×4÷1000=34万4544円

・100円未満の端数切捨で登録免許税額を出す

34万4544円100円未満の端数切捨→34万4500円

6相続登記を司法書士に依頼するメリット

相続が発生すると、相続人は悲しむ暇もなく相続手続に追われます。

ほとんどの人は相続手続は不慣れで、聞き慣れない法律用語で疲れ果ててしまいます。

インターネットの普及で多くの人は簡単に多くの情報を手にすることができるようになりました。

多くの情報の中には正しいものも、適切でないものも同じように混じっています。

司法書士は登記の専門家です。

スムーズに相続登記を完了させたい方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

相続登記未了で相続人が死亡したときの対処法

1令和6年(2024年)4月1日相続登記義務化スタート

①令和6年(2024年)4月1日から相続登記は義務

所有権移転登記をしない場合、所有者は不利益を被ります。

不動産に対して権利主張をする人が現れた場合、所有者のはずなのに権利主張ができないからです。

相続登記は、手間のかかる手続です。

自分で相続登記をしようとするものの、多くの人は挫折します。

相続登記でかかる手間と費用がもったいないと、考える人が少なくありません。

相続登記がされない場合、登記簿を見ても土地の所有者が分からなくなります。

所有者不明の土地の発生を防止するため、相続登記をすることは義務になりました。

②3年のスタートは知ってから

令和6年4月1日から相続登記には、3年の期限が決められました。

相続登記の期限は、相続したことを知った日からスタートします。

自己のために相続の開始があったことを知って、かつ、不動産を取得することを知った日から、スタートします。

相続が発生したら、近親者には真っ先に連絡するでしょう。

さまざまな家族の事情から、疎遠になっている相続人がいます。

疎遠な相続人は、相続発生から長期間経過してから相続があったことを知るでしょう。

相続があったことを知るまで、期限3年はスタートしません。

相続登記の期限3年のスタートは、知ってからです。

③10万円以下の過料が課される可能性

令和6年4月1日から相続登記をする義務が課されました。

相続登記の義務を果たしていない場合、ペナルティーが課されます。

ペナルティーの内容は、10万円以下の過料です。

過料とは、行政上の義務違反に対するペナルティーです。

過料は刑罰ではないから、前科が付きません。

前科が付かないと言っても、10万円以下のペナルティーは負担が重いでしょう。

相続登記の義務を果たしていないと、10万円以下の過料が課される可能性があります。

2相続登記未了で相続人が死亡したときの対処法

①死亡した相続人名義で相続登記ができる

不動産を相続したら、不動産の名義変更をします。

名義変更を先延ばししているうちに、不動産を相続した人が死亡することがあります。

不動産を相続する人が死亡しても、相続登記ができなくなることはありません。

登記は、権利の変動の過程を忠実に反映させる制度です。

生前に不動産を相続したのだから、相続した事実を登記することができます。

登記申請をしたときには死亡してしまっていても、生前相続したことを登記することができます。

死亡した相続人名義で、相続登記ができます。

②相続人が死亡しても遺産分割協議は無効にならない

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方を決めるため相続人全員でする話し合いです。

相続人全員の話し合いがまとまったら、遺産分割協議は成立します。

遺産分割協議が成立した後、合意した相続人が死亡することがあります。

合意した相続人が死亡しても、遺産分割協議は有効です。

遺産分割協議は、相続人の死亡前に成立しているからです。

合意した相続人が死亡しても、合意どおりに遺産分割をすることができます。

合意した相続人が死亡しても、合意どおりに相続登記をすることができます。

合意した相続人が死亡しても、遺産分割協議は無効になりません。

③古い日付の印鑑証明書で相続登記ができる

遺産分割協議が成立したら、相続人全員の合意内容は書面に取りまとめます。

相続人全員の合意内容を取りまとめた書面を遺産分割協議書と言います。

遺産分割協議書の内容に間違いがない場合、相続人全員が記名し実印で押印します。

実印による押印であることを証明するため、印鑑証明書を添付します。

相続登記をする場合、印鑑証明書の日付はいつでも差し支えありません。

古い日付の印鑑証明書を使って、相続登記をすることができます。

④遺産分割協議中の死亡は相続人が引き継ぐ

相続人は、被相続人の財産以外に権利義務も引き継ぎます。

遺産分割協議中に相続人が死亡することがあります。

遺産分割協議をする権利義務は、死亡した相続人の相続人が引き継ぎます。

死亡した相続人以外の相続人だけで合意しても、遺産分割協議は無効です。

死亡した相続人の相続人を含めて、話し合いをします。

死亡した相続人の相続人は、最初の相続の相続人であることも最初の相続の相続人でないこともあります。

死亡した相続人の相続人が最初の相続の相続人でない場合、直接、相続財産を相続することはできません。

相続財産を相続できるのは、直接の相続人のみだからです。

相続人と死亡した相続人の相続人全員で、死亡した相続人が相続する合意をすることができます。

死亡した相続人が相続した後、死亡した相続人の相続人が相続する合意をすることができます。

遺産分割協議中に相続人が死亡すると、手続が複雑です。

⑤相続登記で中間省略ができるのは限定的

登記は、所有者が変更になるたびに申請するのが原則です。

中間の相続人がひとりになる場合だけ、相続登記の中間省略が可能です。

専門家以外の人が判断実行するのは、おすすめできません。

そもそも相続登記は難しい手続であるうえに、数次相続が発生して手続が複雑になっています。

さらに中間省略をしようとすると、登記官の運用や相続人間の意思表示、遺産分割協議書の表現など多数の論点を検討する必要があるからです。

1つの申請書にするために、安易に手を出すと事務負担は非常に重くなります。

適切な書類を提出できない場合、申請を却下されます。

⑥遺産分割未了でも法定相続で相続登記

相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産です。

各相続人が法定相続分で、共有しています。

法定相続とは、相続人全員が法定相続分で共有する相続です。

相続人全員が法定相続分で共有する相続登記をすることができます。

遺産分割協議中は、相続人全員が法定相続分で共有しているからです。

相続人全員が法定相続分で共有する相続登記で、遺産分割協議書は不要です。

遺産分割未了でも、法定相続で相続登記をすることができます。

⑦相続人申告登記でペナルティーを免れる

相続人申告登記とは、相続人が法務局に対し自分が相続人であることを申告する制度です。

申告に基づいて、登記官が職権で相続人の住所や氏名を登記に付記します。

相続人申告登記をしたことで、相続登記の義務を履行したと扱われます。

相続人申告登記をすると、ペナルティーを免れることができます。

相続人申告登記は、相続登記の義務を履行しやすくする制度です。

3相続登記未了で相続人が死亡したとき司法書士に依頼する流れ

手順①司法書士に相談

相続関係や不動産の状況について、司法書士などの専門家に相談します。

自分で準備した戸籍謄本や固定資産税の課税明細書などの書類があれば、より詳しい相談ができます。

手順1つ目は、司法書士に相談です。

手順②必要書類の案内と収集サポート

相続登記では、たくさんの書類が必要になります。

不足の書類を案内してもらいます。

自分で集めるのが難しい場合、書類収集は司法書士に依頼することができます。

手順2つ目は、必要書類の案内と収集サポートです。

手順③相続関係説明図の作成

相続関係説明図があると、複雑な相続関係であっても一目で分かります。

相続関係説明図作成は、司法書士に依頼することができます。

手順3つ目は、相続関係説明図の作成です。

手順④遺産分割協議書の作成

相続財産の分け方について、相続人全員で合意します。

話し合いが難航した場合、弁護士と連携してもらえます。

合意内容は、遺産分割協議書に取りまとめます。

認知症の人がいる場合なども、対応してもらえます。

遺産分割協議書の作成は、司法書士に依頼することができます。

相続登記未了で相続人が死亡したときの遺産分割協議書は、盛り込むべき内容が複雑です。

手順4つ目は、遺産分割協議書の作成です。

手順⑤相続登記の申請

できあがった書類を取りまとめて、相続登記を申請します。

相続登記の申請は、司法書士に依頼することができます。

相続登記に至るまで、一括してサポートしてもらうことができます。

手順5つ目は、相続登記の申請です。

手順⑥登記完了

提出した登記申請書は、法務局で審査されます。

問題がなければ、2週間程度で登記完了します。

登記完了予定日は、法務局のホームページで確認することができます。

手順6つ目は、登記完了です。

4相続登記未了のまま放置するデメリット

デメリット①相続関係が複雑化

相続人が死亡すると、権利義務は死亡した相続人の相続人が引き継ぎます。

死亡した相続人に複数の相続人がいる場合、権利義務は細分化して引き継がれます。

相続手続に関与する人が増えると、相続手続きが進めにくくなります

相続関係が複雑化すると、相続人全員の合意が難しくなるからです。

何代も相続登記を放置すると、もはやだれが所有者なのか分からなくなります。

所有者全員が分からなくなっても、固定資産税の納付義務はなくなりません。

市区町村は、見つかった相続人に請求するからです。

デメリット1つ目は、相続関係が複雑化です。

デメリット②必要書類の取得が難しくなる

相続登記では、たくさんの戸籍謄本や住民票を準備する必要があります。

戸籍謄本や住民票は、永年保管ではありません。

古くなった書類は、順次廃棄されます。

必要書類が準備できない場合、代わりの書類が必要になります。

デメリット2つ目は、要書類の取得が難しくなることです。

デメリット③債権者が差押をする

相続人の中に経済状況が良くない人がいることがあります。

債権者は、相続財産から借金を払ってもらおうと考えるでしょう。

債務者の持分に差押をすることがあります。

家族以外の人と不動産を共有することになります。

デメリット3つ目は、債権者が差押をすることです。

デメリット④売却賃貸ができない

相続登記未了のまま放置すると、売却賃貸することができません。

だれが所有者なのか分からない不動産は、トラブルに巻き込まれるおそれがあるからです。

不動産を担保に差し出して、ローンを組むこともできません。

だれが所有者なのか分からない不動産を担保に取っても、トラブルに巻き込まれるおそれがあるからです。

相続登記未了のまま放置すると、あらゆる権利行使ができなくなります。

デメリット4つ目は、売却賃貸ができないことです。

デメリット⑤相続登記義務化で10万円以下のペナルティー

令和6年4月1日から相続登記をする義務が課されました。

相続登記の義務を果たしていない場合、ペナルティーが課されます。

10万円は、大きな負担です。

デメリット5つ目は、相続登記義務化で10万円以下のペナルティーです。

5相続登記未了で相続人が死亡したときは司法書士に依頼すべき理由

理由①複雑な相続関係を正確に整理できる

相続登記未了のまま相続人が死亡すると、相続関係が複雑になります。

相続手続に関与する相続人が増えるし世代をまたぐと、関係が薄くなります。

司法書士は、相続などの専門家です。

複雑な相続関係を適切に、整理することができます。

適切に戸籍謄本を収集し、相続関係説明図を作成します。

理由1つ目は、複雑な相続関係を正確に整理できることです。

理由②複雑な書類作成をおまかせできる

相続登記は、相続手続の中でも難しい手続です。

提出書類にわずかな不備や記載ミスがあるだけで、やり直しになります。

不動産は多くの人にとって重要な財産だから、法務局は厳格な審査をします。

相続登記未了で相続人が死亡したときは、相続関係が複雑になっています。

提出書類に記載すべき内容も、複雑になります。

実務に特有の表現や手続の工夫が必要になるからです。

司法書士に依頼すると、複雑なケースでも適切に対応することができます。

理由2つ目は、複雑な書類作成をおまかせできることです。

理由③中立の立場からアドバイス

相続手続を何度も経験することは、あまりありません。

知識がない人だけで相続手続をしようとすると、誤解からトラブルになりがちです。

司法書士は、中立の立場からアドバイスします。

必要に応じて他の専門家と連携して、トラブル防止に努めます。

理由3つ目は、中立の立場からアドバイスです。

理由④手間と時間の大幅削減

相続手続に慣れている人は、ほとんどいません。

不慣れな手続をするのは、精神的にも負担が大きいでしょう。

司法書士に依頼することで、手間と時間がかかる手続をおまかせできます。

理由4つ目は、手間と時間の大幅削減です。

6相続登記を司法書士に依頼するメリット

大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。

やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。

相続手続は一生のうち何度も経験するものではないでしょう。

だれにとっても不慣れで、手際よくできるものではありません。

相続登記は、相続手続の中でも手間がかかる難しい手続です。

相続登記は難しい手間がかかる手続なので、司法書士などの専門家に依頼するでしょう。

相続手続で挫折しがちなのは、戸籍謄本などの書類収集や遺産分割協議書の作成です。

書類収集や遺産分割協議書の作成は、司法書士に依頼することができます。

司法書士が戸籍謄本や遺産分割協議書を準備したうえに、法務局の厳重な審査をします。

法務局の審査が通った戸籍謄本や遺産分割協議書だから、銀行などの相続手続先で指摘があることはありません。

銀行などの独自書類の内容などに指摘があるとしても、簡単に済むことがほとんどでしょう。

相続手続をスムーズに進めたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

法定相続情報一覧図の申請先

1法定相続情報一覧図があると便利

①法定相続情報一覧図は公的書類

法定相続情報一覧図とは、被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのかを取りまとめた書類です。

相続手続では、たくさんの戸籍謄本等を準備します。

相続手続先に対しては、相続人を客観的に証明する必要があるからです。

たくさんの戸籍謄本と家系図を法務局に提出して、点検してもらうことができます。

内容に問題がなければ、地模様や透かしの入った紙に印刷されて、登記官の認証文が入ります。

法定相続情報一覧図は、登記官が確認した信頼性が高い証明書です。

法定相続情報一覧図は、公的証明書です。

②法定相続情報一覧図は複数枚発行してもらえる

たくさんの戸籍謄本と家系図を法務局に提出して点検してもらうことを法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と言います。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をするときに、法定相続情報一覧図の必要枚数を申し出ることができます。

相続手続先の数だけ、法定相続情報一覧図を発行してもらうことができます。

法定相続情報一覧図は、複数枚発行してもらうことができます。

各相続先に同時進行で、相続手続をすることができます。

③法定相続情報一覧図は再発行してもらえる

相続手続をしていると、新たな相続手続先が見つかることがあります。

法定相続情報一覧図は、後日、交付してもらうことができます。

法定相続情報一覧図を後日、交付してもらうことを法定相続情報一覧図の再交付の申出と言います。

法定相続情報一覧図が不足した場合、追加で発行してもらうことができます。

④相続手続がスムーズになる

法定相続情報一覧図を見たら、どのような人が相続人になるのか一目で分かります。

相続手続先の事務負担が大幅に削減されます。

法定相続情報一覧図があると、相続手続がスムーズになります。

2法定相続情報一覧図の申請先

①被相続人の本籍地

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、被相続人の本籍地を管轄する法務局に提出することができます。

被相続人の本籍地とは、被相続人の死亡時の本籍地を指しています。

相続手続では、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を準備します。

本籍は、各戸籍の最初に書いてあります。

出生から死亡まで本籍地が同じ人は、あまり多くありません。

ほとんどの人は、本籍地が移っています。

法定相続情報一覧図の申請先になるのは、死亡の記載がある戸籍謄本の本籍地です。

死亡の記載がある戸籍謄本の本籍地を管轄する法務局に、申請することができます。

②被相続人の住所地

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、被相続人の住所地を管轄する法務局に提出することができます。

被相続人の住所地とは、被相続人の死亡時の住所地を指しています。

被相続人が実際に住んでいた住所ではなく、住民票を置いていた住所地です。

住民票上の住所地には、実際は住んでいなかったということがあります。

例えば、住民票は自宅に置いたまま、老人ホームなどの施設で暮らしていることがあるでしょう。

住民票が自宅にあるのなら、自宅を管轄する法務局に申請します。

老人ホームなどの施設に入所するタイミングで、住民票を施設に移していることがあります。

住民票が老人ホームにあるのなら、老人ホームを管轄する法務局に申請します。

住民票上の住所地は、被相続人の住民票や戸籍の附票を取得すると判明します。

法定相続情報一覧図の申請先になるのは、死亡の記載がある住民票の住所地です。

死亡の記載がある住民票の住所地を管轄する法務局に、申請することができます。

③申出人の住所地

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、申出人の住所地を管轄する法務局に提出することができます。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができるのは、相続人です。

申出人の住所地とは、申出人の住民票上の住所地です。

住民票上の住所地は、申出人の住民票や戸籍の附票を取得すると判明します。

実務的に言えば、申出人の住所地を管轄する法務局が便利です。

申出をした後に指摘があれば、窓口対応が必要になることがあるからです。

申出人の住民票の住所地を管轄する法務局に、申請することができます。

④被相続人名義の不動産の所在地

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、被相続人名義の不動産の所在地を管轄する法務局に提出することができます。

被相続人名義の不動産がある場合、不動産の名義変更をします。

不動産の名義変更を相続登記と言います。

相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に提出します。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記は、同時に申請することができます。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記は、必要書類が似通っています。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記は、どちらも司法書士に依頼することができます。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記を同時に申請すると、手間が省けます。

被相続人名義の不動産の所在地を管轄する法務局に、申請することができます。

⑤遺言執行者の住所地は申請できない

被相続人が生前に、遺言書を作成していることがあります。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。

遺言書を作成するときに、遺言執行者を指名することができます。

遺言執行者は、遺言執行の一環として法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。

遺言執行者が法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をする場合、遺言執行者の住所地を管轄する法務局に提出することはできません。

遺言執行者の住所地を管轄する法務局に、申請することができません。

⑥申出人複数のときはいずれかの住所地

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、複数の相続人が連名で申請することができます。

法定相続情報一覧図の再交付の申出は、最初の申出の申出人のみができるからです。

連名で申出をすると、各申出人が再交付を受けることができます。

複数の相続人は、別々の住所地でしょう。

各相続人の住所地を管轄する法務局がバラバラである場合、いずれかの住所地を管轄する法務局に提出することができます。

申出人複数のときは、いずれかの申出人の住所地を管轄する法務局に申請することができます。

⑦再交付は最初の申出の法務局のみ

法定相続情報一覧図は、後から再交付をしてもらうことができます。

法定相続情報一覧図の再交付の申出は、最初に申出をした法務局に対してのみ申請することができます。

法定相続情報一覧図は、最初に申出をした法務局に保管してあるからです。

3法定相続情報一覧図の取得方法

①必要書類を収集する

法定相続情報一覧図は、被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのかを、取りまとめた書類です。

どういう続柄の人が相続人であるのか、確認できる書類を準備します。

必要な書類は、次のとおりです。

(1)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

(2)被相続人の住民票の除票

(3)相続人全員の現在戸籍

(4)申出人の本人確認書類

(5)相続人全員の住民票

(6)委任状

法定相続情報一覧図は、相続人の住所を記載してもいいし記載しなくても構いません。

多くの場合、相続手続で相続人の住所確認がされることから住所が記載してあると便利です。

②法定相続情報一覧図は法務局で作成してもらえない

法定相続情報一覧図には、厳格な書き方ルールが決められています。

書き方ルールを守って、作成します。

法定相続情報一覧図は、法務局で作成してもらえません。

法務局は、提出された家系図と戸籍謄本を点検するだけです。

法定相続情報一覧図は、パソコンなどを使って作成することができます。

楷書ではっきりと書いてあれば、手書きで作成しても構いません。

家系図を作成して、法務局に提出します。

法定相続情報一覧図は、法務局で作成してもらえません。

③法定相続情報一覧図作成は司法書士に依頼できる

法定相続情報一覧図は、地模様の入った専用紙に認証文を付ける公的証明書です。

書き方ルールの違反が見つかった場合、書き直しになります。

書くべき内容が書いてないと、書き直しになります。

書くべきでない内容が書いてあると、書き直しになります。

厳格な書き方ルールを守るのは、想像以上にタイヘンです。

法定相続情報一覧図の作成は、司法書士などの専門家に依頼することができます。

④法定相続情報一覧図は押印不要

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をするときに、押印は不要です。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書に、押印する必要はありません。

提出する家系図に、作成者が押印する必要はありません。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、司法書士などの専門家に依頼することができます。

司法書士などの専門家に依頼する場合、委任状を提出します。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書の委任状に、押印は不要です。

法定相続情報一覧図は、押印不要です。

⑤管轄法務局へ提出する

申請先を間違えると、受付してもらえません。

再提出することになると、相続手続全般のスケジュールが遅れてしまいます。

法務局の管轄は、法務局のホームページで確認することができます。

管轄法務局へ出向いて提出することも、郵送で提出することもできます。

必要書類は、原則として原本還付されます。

原本還付のためのコピーは、不要です。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出で、コピーだけを提出することはできません。

郵送で提出するときは、レターパックなど記録が残る郵便が安心です。

⑥発行されるまで1~2週間

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出から発行まで、一般的に1~2週間程度です。

法務局に提出する際に、窓口で完了の目安を教えてもらうことできます。

法務局の混雑によって、交付までに時間がかかることがあります。

発行されるまで、1~2週間です。

4法定相続情報一覧図の作成を司法書士に依頼するメリット

法定相続情報一覧図は、書き方が厳格に決まっています。

後に登記官が認証文を付して、交付されるからです。

法定相続情報一覧図と似たものに、相続関係説明図があります。

相続関係説明図は、登記官が点検をするものではありません。

単なる事情説明の書類に過ぎませんから、比較的自由に書くことができます。

これらの違いを理解して、ポイントを押さえて書くことが重要です。

相続手続が少ない場合など、法定相続情報一覧図を作るまでもないこともあるでしょう。

相続手続をする手続先が多い場合は、法定相続情報一覧図は大変便利です。

仕事や家事で忙しい方はこのような手続はすべてお任せいただけます。

すみやかな手続を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。