Archive for the ‘相続人調査’ Category

広域交付を利用して本籍地以外で戸籍謄本を取得

1広域交付を利用して本籍地以外で戸籍謄本を取得

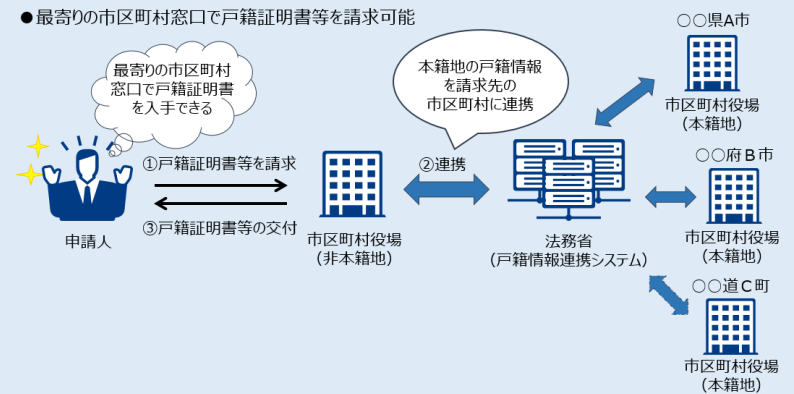

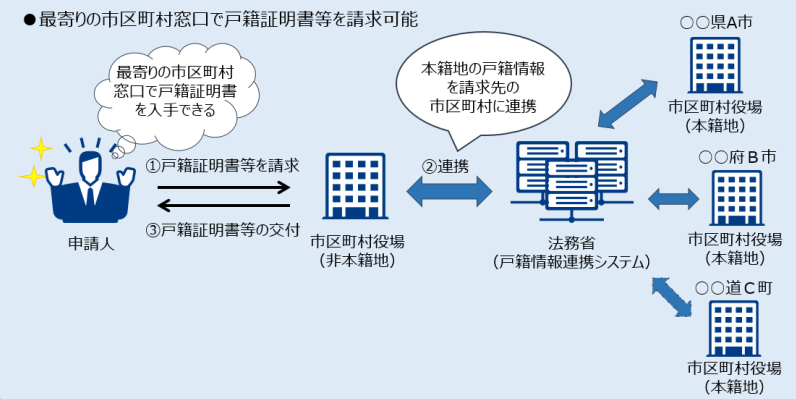

①全国どこの市区町村役場でも請求できる

戸籍は、本籍を定めている市区町村役場に備えられています。

戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場に請求するのが原則です。

広域交付を利用すると、近くの市区町村役場で戸籍謄本を取得することができます。

本籍地の市区町村役場以外であっても、住所地や勤務先の市区町村役場で取得できます。

例えば、名古屋市に本籍地がある人が名古屋市以外の市区町村役場で戸籍謄本を取得することができます。

名古屋市以外に本籍地がある人が名古屋市内の区役所で戸籍謄本を取得することができます。

全国どこの市区町村役場でも、戸籍謄本を請求できます。

②近くの市区町村役場でまとめて請求できる

広域交付を利用すると、近くの市区町村役場で戸籍謄本を取得することができます。

多くの人は、過去に複数の本籍地があるでしょう。

戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村役場の窓口でまとめて請求することができます。

近くの市区町村役場でまとめて、請求できます。

③広域交付で取得できるのは戸籍謄本のみ

広域交付で取得できるのは、戸籍謄本のみです。

戸籍抄本は、広域交付の対象外です。

戸籍抄本とは、戸籍の一部だけ証明した書類です。

現在戸籍だけでなく除籍謄本や改製原戸籍謄本も、広域交付の対象です。

④戸籍の附票は対象外

相続登記をする場合、戸籍謄本と一緒に住民票や戸籍の附票を提出します。

住民票は、住民票を置く市区町村役場に請求します。

戸籍の附票は、本籍地の市区町村役場に請求します。

住民票より戸籍の附票を準備する方が便利です。

相続手続では戸籍謄本を準備するから、本籍地は必ず判明するからです。

戸籍の附票は、広域交付の対象外です。

戸籍の附票は、本籍地以外の市区町村役場で請求することはできません。

今までどおり、本籍地の市区町村役場に請求します。

⑤広域交付で戸籍謄本取得の負担軽減

相続手続では、たくさんの戸籍謄本を準備する必要があります。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本を準備する必要があるからです。

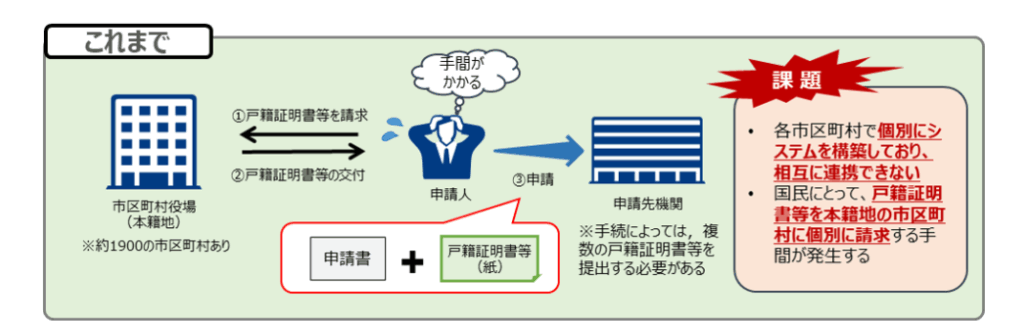

戸籍謄本の広域交付制度が始まるまでは、本籍地の市区町村役場に請求する必要がありました。

各本籍地の市区町村役場に請求すると、多大な手間と時間がかかります。

必要な戸籍謄本が集められないと、相続手続を進めることができません。

戸籍謄本の広域交付で、手続が大幅に簡素化されました。

相続登記がされないことの一因になっていると考えられます。

広域交付で戸籍謄本取得の負担軽減されると、相続登記が促進されると期待されています。

2広域交付を利用して戸籍謄本を取得する方法

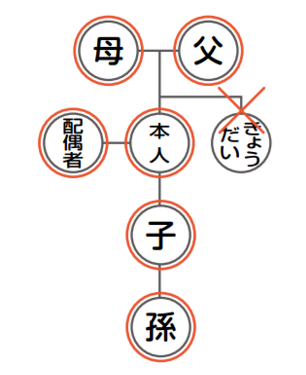

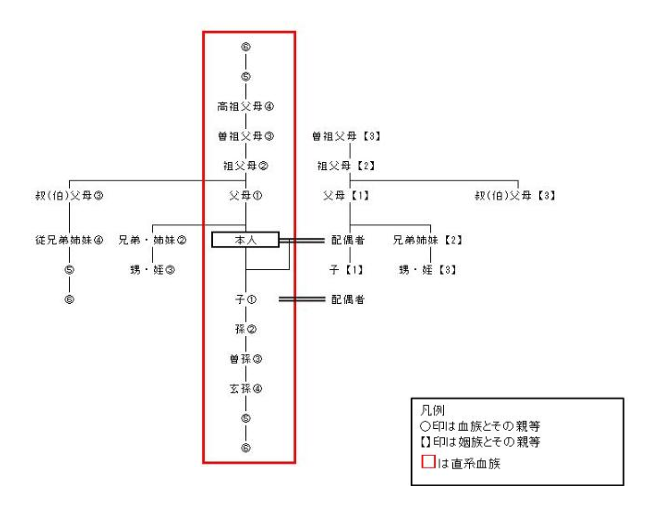

①広域交付が利用できる人の範囲

戸籍謄本の広域交付が利用できるのは、次の人です。

(1)その戸籍に記載がある人

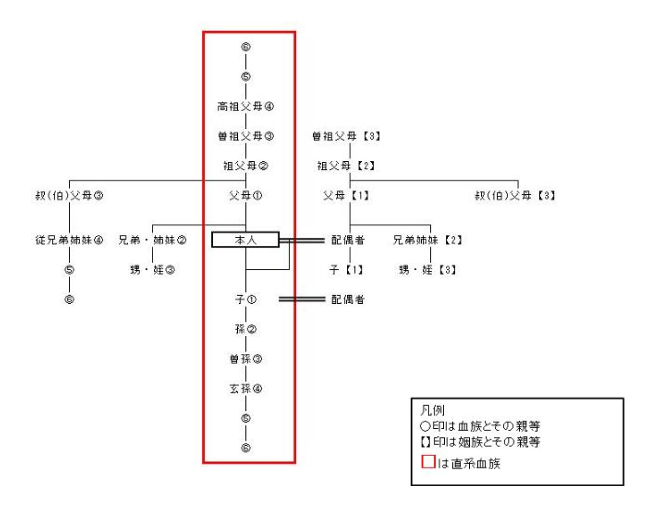

(2)記載がある人の直系血族

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

被相続人の子どもは、被相続人の直系血族です。

被相続人の本籍地がどこにあっても、近隣の市区町村役場で戸籍謄本を取得することができます。

本人と直系血族は、広域交付で戸籍謄本を請求することができます。

②請求時に顔写真付き本人確認書類が必要

戸籍の記載事項は、その人のプライベートな内容です。

みだりに、人目にさらすものではないでしょう。

戸籍謄本の請求時に、顔写真付き本人確認書類を提示する必要があります。

例えば、次の書類です。

・運転免許証

・マイナンバーカード

・パスポート

・在留カード

顔写真付き本人確認書類を提示できないと、戸籍謄本の請求はできません。

③広域交付を利用して戸籍謄本を取得する手順

手順(1)市区町村役場の窓口へ行く

近隣の市区町村役場の窓口に、出向きます。

自治体によっては、事前予約が必要です。

手順(2)広域交付申請書を作成

窓口に備え付けてある広域交付申請書に、必要事項を記入します。

あらかじめ本籍地を調べておく必要があります。

本籍地が分からないと、戸籍謄本を請求できないからです。

手順(3)広域交付申請書を窓口に提出

本人確認書類を提示して、広域交付申請書を提出します。

手順(4)戸籍謄本の受取り

内容に問題がなければ、戸籍謄本が発行されます。

戸籍謄本と引き換えに、手数料を支払います。

現在戸籍450円

除籍謄本、改製原戸籍謄本 750円

原則として、即日交付されます。

広域交付申請書を窓口に提出してから発行されるまで、1時間以上かかることがあります。

ときには、当日発行されずに翌日以降に発行されることがあります。

④兄弟姉妹は直系ではない

戸籍謄本を請求することができる人は、原則として、本人と直系血族です。

相続が発生した場合、相続人調査をします。

被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本を準備する必要があります。

自分の親が死亡した場合、親の戸籍謄本を請求することができます。

自分から見て、親は直系血族だからです。

直系血族は、戸籍謄本を請求することができます。

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を確認したら、被相続人の子どもがすべて判明します。

相続手続をする場合、相続人全員の現在戸籍を準備します。

相続が発生した時点で、相続人が存在したことを証明する必要があるからです。

被相続人に複数の子どもがいる場合、被相続人の他の子どもは自分の兄弟姉妹です。

兄弟姉妹は、直系血族ではありません。

兄弟姉妹が被相続人の戸籍に入っている場合、一緒に取得することができます。

兄弟姉妹が結婚や養子縁組などで、親の戸籍とは別の戸籍にいることがあります。

直系血族ではないから、原則として、戸籍謄本を請求することはできません。

⑤代理人は広域交付の対象外

戸籍謄本の請求は、代理人を立てて手続をしてもらうことができます。

相続のために戸籍謄本を収集する場合、手間と時間がかかります。

家族などに依頼して戸籍謄本を取得してもらうことがあるでしょう。

本人が作成した委任状を提示すれば、戸籍謄本を取得することができます。

代理人が戸籍謄本を請求する場合、広域交付を利用することはできません。

代理人が司法書士などの専門家であっても、広域交付を利用することはできません。

代理人が戸籍謄本を請求する場合、本籍地の市区町村役場に手続をする必要があります。

代理人は、広域交付を利用することができません。

⑥郵送請求は広域交付の対象外

市区町村役場の窓口は、平日の昼間のみ業務を行っています。

仕事や家事で忙しい人にとって、近隣の市区町村役場窓口に出向くことは難しいでしょう。

窓口に出向いて請求するほかに、郵送で請求することができます。

返信用封筒を入れておくと、郵送で送り返してもらえます。

郵送請求をする場合、広域交付を利用することはできません。

郵送請求は、本籍地の市区町村役場に請求する必要があります。

広域交付を利用できるのは、市区町村役場の窓口請求だけです。

郵送請求では、広域交付を利用することができません。

⑦第三者請求は広域交付の対象外

第三者が戸籍謄本を請求できるのは、特別な理由があるときのみです。

戸籍にはその人のプライベートな事柄が記載されています。

特別な理由について、厳格な審査が必要です。

特別な理由が明らかにできない場合、戸籍謄本を発行してもらうことはできません。

第三者が戸籍謄本を請求する場合、広域交付を利用することはできません。

⑧コンピューター化されていない戸籍は広域交付の対象外

相続人調査では、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を準備します。

被相続人が高齢で死亡した場合、相当古い戸籍謄本が必要になります。

相当古い戸籍の一部は、コンピューター化されていません。

広域交付を利用できるのは、コンピューター化された戸籍のみです。

コンピューター化されていない戸籍は、広域交付の対象外です。

⑨受付時間・窓口に注意

多くの人は、過去に複数の本籍地があります。

近隣の市区町村役場で請求した場合、本籍地の市区町村役場に確認して戸籍謄本が発行されます。

たくさんの本籍地に確認する場合、連絡が取りにくいことがあるでしょう。

戸籍謄本の請求をしてから交付されるまで、相当長時間かかります。

交付までに長時間かかることを考慮して、受付時間が短縮されていることがあります。

例えば、名古屋市内の各区役所で、最新の現在戸籍の請求は5時15分まで受付してもらえます。

除籍や改製原戸籍といった古い戸籍謄本の請求は4時までしか受付してもらえません。

受付をしてもらえたとしても、本籍地の市区町村役場に確認ができないことがあります。

戸籍謄本の請求をした当日に交付できずに、あらためて窓口に出向くことがあるでしょう。

市区町村役場によっては、休日に窓口を開いていることがあります。

近隣の市区町村役場が休日に窓口を開いていても、本籍地の市区町村役場は業務を行っていないでしょう。

休日窓口などでは、広域交付を受け付けてもらえないでしょう。

広域交付を利用する場合、受付時間・窓口に注意が必要です。

3本籍地が分からないときの対応方法

方法①本籍記載の住民票を取得

自分の住所は、だれもが知っているでしょう。

自分の住民票を請求します。

住民票を請求するときに何も書かないと、本籍の記載は省略されます。

本籍記載の住民票を取得すると、本籍地が判明します。

方法1つ目は、本籍記載の住民票を取得することです。

方法②運転免許証で確認

2007年までの運転免許証には、本籍地欄がありました。

自宅などを探すと、古い運転免許証が見つかることがあります。

運転免許証を更新するときに、古い運転免許証を返してもらうことができるからです。

現在の運転免許証には、本籍地欄はありません。

現在の運転免許証の表面に記載されていないだけで、ICチップに本籍地が入力されています。

ICチップに記録されている本籍地を読み取れば、本籍地が判明します。

次の方法で、ICチップを読むことができます。

・コンビニエンスストアのマルチコピー機で読み取り

・スマートフォンアプリで読み取り

・警察署の端末で読み取り

方法2つ目は、運転免許証で確認することです。

方法③親族に尋ねる

子どもが誕生したら、親の戸籍に入ります。

親に本籍を聞くと、分かるかもしれません。

婚姻したら、夫婦のために新しい戸籍が作られます。

配偶者に本籍を聞くと、知っているかもしれません。

方法3つ目は、親族に尋ねることです。

方法④過去の書類で確認

住民票や戸籍謄本を取得することがあります。

以前取得した住民票や戸籍謄本がある場合、本籍地を確認できることがあります。

方法4つ目は、過去の書類で確認することです。

4相続人確定を司法書士に依頼するメリット

本籍地の変更や国による戸籍の作り直し(改製)で多くの方は、何通もの戸籍を渡り歩いています。

相続手続のために、たくさんの戸籍謄本を集めなければなりません。

古い戸籍は、現在と形式が違っています。

慣れないと、読みにくいものです。

現代とちがって、古い戸籍は手書きで書いてあります。

手書きの達筆な崩し字で書いてあると、分かりにくいものです。

戸籍集めは、相続以上にタイヘンです。

本籍地を何度も変更している人は、たくさんの戸籍を渡り歩いています。

結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている人は、戸籍が何度も作り直されています。

戸籍をたくさん渡り歩いているので、戸籍集めは膨大な手間と時間がかかります。

仕事や家事で忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続をおまかせできます。

相続人調査でお困りのことがあれば、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

廃除と欠格で相続人になれない

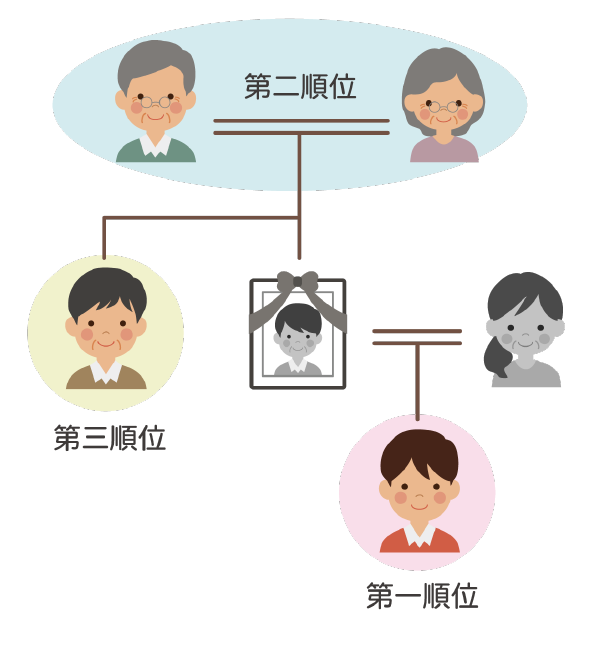

1相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は、次のとおりです。

①配偶者は必ず相続人になる

②被相続人に子どもがいる場合、子ども

③被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

④被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することがあります。

これを代襲相続と言います。

2相続人廃除で相続人になれない

例えば、被相続人に虐待をした人に、相続をさせたくないと考えるのは自然なことでしょう。

被相続人が相続させたくないと思って、他の相続人にすべての財産を相続させると遺言書を書いたとしても、遺留分を奪うことはできません。

遺留分侵害額請求をしたら、相続財産のいくらかは虐待した相続人が受け継いでしまいます。

被相続人の意思で、相続人の資格を奪うのが、相続人廃除です。

相続人の資格を奪うというのは、実質的には、遺留分を奪うことです。

遺留分のない兄弟姉妹は、廃除する必要がありません。

相続財産を受け継がせたくないのなら、他の相続人に相続させる旨の遺言書を書けばいいからです。

相続人廃除の申立ては被相続人が生前に申し立てることもできるし、遺言書で行うこともできます。

遺言書で廃除をする場合、「遺言者の長男〇〇を廃除する。理由は〇〇である。」とはっきり書きます。

「遺言者の長男〇〇には一切相続させない。」は不適切です。

廃除するの意思なのか、廃除はしないが財産を受け継がせないの意思なのか不明確だからです。

廃除はしないが財産を受け継がせない場合、遺留分があります。

廃除する場合、遺留分侵害額請求ができなくなります。

「遺言者の長男〇〇には一切相続させない。」の場合、遺留分侵害額請求ができるかできないかをめぐって相続人間でトラブルになるおそれがあります。

遺言書に「遺言者の長男〇〇を廃除する。理由は〇〇である。」の記載の他に遺言執行者を指名しましょう。

遺言による廃除の申立ては、遺言執行者がする必要があるからです。

遺言書で遺言執行者を選任しておかない場合、相続発生後、家庭裁判所に遺言執行者を選んでもらう必要があります。

家庭裁判所は、被相続人の家族の事情を知らない専門家を遺言執行者に選ぶでしょう。

相続人廃除は家庭裁判所に申立てをして、家庭裁判所が判断します。

被相続人が相続人廃除したいと言い、相続人が廃除されていいと納得していても、家庭裁判所が相続人廃除を認めないことがあります。

家庭裁判所に廃除を認めてもらうためには、廃除の根拠になる客観的証拠が不可欠です。

家族の事情を知らない専門家は、客観的証拠を集められないでしょう。

遺言書で廃除する場合、被相続人は死亡しています。

家庭裁判所で証言することはできません。

廃除の客観的証拠を準備しておく必要があります。

相続人廃除になると、遺留分も奪われます。

相続人が相続人廃除になる場合、代襲相続ができます。

相続人廃除の相続人に相続させることはできませんが、遺贈はできると考えられています。

被相続人の意思で、相続人の資格を奪うものだから、被相続人の意思で許してあげることもできるからです。

被相続人の意思で許してあげることもできるから、相続人廃除は取消の申立てもできます。

相続人廃除の申立先は被相続人の住所地の家庭裁判所です。

廃除が認められた場合、廃除の審判書と確定証明書を添えて市区町村役場へ廃除届を提出します。

家庭裁判所から役所へ連絡はされません。

相続人廃除が認められるのは、次の場合です。

①相続人が重大な侮辱をした

②暴力を振るうなどの虐待をした

③重大な非行があった

単なる親子げんかで家に寄り付かなかったとか、親の言いなりにならなかったなどの軽い理由では認められません。

暴力をふるうなども一時の激情から出たものであるとして認められない事例もあります。

相続人廃除は、非常にハードルが高い手続です。

3相続欠格で相続人になれない

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

同時に、民法では相続人になれない人も決められています。

例えば、被相続人を殺した人が相続することは、社会感情からみても許せない、相続する人としてふさわしくないということは納得できるでしょう。

このような相続人として許せない、ふさわしくない場合、相続人の資格が奪われることになります。

相続人としてふさわしくない人の相続資格を奪う制度を相続欠格と言います。

相続欠格は、被相続人の意思とは無関係に相続人の資格を奪う制度です。

裁判所で手続があるわけでなく、当然に相続資格を失います。

相続欠格になると、遺留分も奪われます。

相続人が相続欠格になる場合、代襲相続ができます。

相続欠格の相続人に相続させることはできませんし、遺贈もできないと考えられています。

相続欠格者に対して、生前贈与はできますし、生命保険金を受け取らせることはできます。

次の人が欠格になります

①故意に被相続人、同順位以上の相続人を死亡させた人、死亡させようとした人

故意がポイントです。

殺人や殺人未遂の場合、刑事事件で有罪判決を受けると欠格になります。

実刑判決だけでなく、執行猶予判決でも、欠格になります。

事故などの過失で死亡させてしまった場合は、欠格になりません。

正当防衛などで、止むを得ず、死亡させてしまった場合も、欠格になりません。

同順位以上の相続人を死亡させた場合、欠格になります。

例えば、父を死亡させた相続人は父の相続で欠格になりますが、母の相続でも欠格になります。

母の相続において、父は同順位以上の相続人になるからです。

②被相続人が殺害されたのを知って、告訴や告発をしなかった人

被相続人が殺害されたことを知っていて、犯人をかばおうとする人です。

物事のメリットデメリットを充分判断できない子どもは欠格になりません。

殺人犯が配偶者や直系血族の場合は、欠格になりません。

傍系は欠格になりますから、兄弟姉妹が殺人犯の場合は、告訴告発をしなければなりません。

③詐欺・脅迫で遺言の取消・変更をさせたり、妨害した人

遺言は遺言者の意思を示すものです。

詐欺や脅迫で意思をねじ曲げさせようとすることは、許されることではありません。

④遺言書を偽造・変造・廃棄・隠匿した人

遺言書を見つけて、自分が不利になるから偽造したり、変造したり、捨てたり、隠したりすると、欠格になります。

不当な目的がある場合だけ欠格になりますから、遺言書の内容を実現してあげたいと考えて変造した場合は、欠格になりません。

相続欠格は戸籍謄本に記載されません。

金融機関などの相続手続では、欠格者である旨の証明をしない場合、相続人と扱ってしまいます。

欠格者であることの証明としては、相続欠格者が自分で作成した相続欠格者であることを認める証明書に印鑑証明書を添付したものがあります。

実際には、欠格の相続人が自分が相続欠格であることは認めないでしょう。

相続人が欠格であることを争う場合、相続権不存在確認の訴えをすることになります。

例えば、相続人ABCDの4人である場合で、相続人Dが欠格であることの確認を求める場合、原告は自分以外の相続人全員を被告にします。

原告が相続人Aである場合、相続人BCDを被告として、相続人Dが欠格であることの確認を求める訴えを起こします。

相続資格の有り無しは合一確定の必要があるからです。

4相続人調査を司法書士に依頼するメリット

本籍地の変更や国による戸籍の作り直し(改製)で多くの方は、何通もの戸籍を渡り歩いています。

古い戸籍は現在と形式が違っていて読みにくかったり、手書きの達筆な崩し字で書いてあって分かりにくかったりしますから、慣れないと戸籍集めはタイヘンです。

本籍地を何度も変更している方や結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている方は、戸籍をたくさん渡り歩いているので、膨大な手間と時間がかかることが多くなります。

お仕事や家事でお忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続を丸投げできます。

ご家族にお世話が必要な方がいて、お側を離れられない方からのご相談もお受けしております。

集めてみたけど途中で挫折した方や全部集めたと思ったのに金融機関や役所からダメ出しされた方もいらっしゃいます。

このような場合、司法書士が目を通して、不足分を取り寄せします。

相続人調査でお困りのことがあれば、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

平日の昼間に役所にお出かけになって準備するのは負担が大きいものです。

戸籍や住民票は郵便による取り寄せもできますが、書類の不備などによる問い合わせはやはり役所の業務時間中の対応が必要になりますから、やはり負担は軽いとは言えません。

このような戸籍や住民票の取り寄せも司法書士は代行します。

相続人調査でお困りの方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

相続手続で必要な戸籍謄本の取得方法

1相続人調査の重要性

①相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は、次のとおりです。

(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

②相続人は戸籍謄本で証明

相続人になる人は、法律で決まっています。

家族にとって、だれが相続人になるか当然のことと考えているでしょう。

相続人になる人は、戸籍謄本で客観的に証明する必要があります。

相続人は、戸籍謄本で証明します。

③相続人調査が重要な理由

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

相続財産の分け方について相続人全員でする話合いを遺産分割協議と言います。

一部の相続人を含めずに遺産分割協議をしても、無効です。

相続人調査をしていないと、遺産分割協議が無効になるおそれがあります。

無効の遺産分割協議で、相続手続をすることはできません。

相続人調査をすると、ときには思いもよらない相続人が見つかることがあります。

思いもよらない相続人が見つかれば、遺産分割協議に参加してもらう必要があります。

思いもよらない相続人がいないことを証明するため、戸籍謄本は必要です。

有効な遺産分割協議のため、相続人調査は重要です。

2相続手続で必要な戸籍謄本

①被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

被相続人の子どもは、全員が平等に相続人です。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を確認すると、子ども全員を確認することができます。

被相続人に子どもがいない場合、被相続人の戸籍に記載されていないはずです。

相続が発生したら、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が欠かせません。

②相続人全員の現在戸籍

相続人になる人は、相続が発生した時点で生きている人のみです。

相続が発生した時点で生きていたことを証明するため、相続人全員の現在戸籍を取得します。

1通の戸籍に複数の相続人が記載されていることがあります。

同じ戸籍謄本を複数取得する必要は、ありません。

例えば、被相続人の死亡時の戸籍謄本を取得すると、被相続人の配偶者が記載されているでしょう。

死亡時の戸籍謄本1通あれば、相続人である配偶者の現在戸籍として使うことができます。

③戸籍抄本より戸籍謄本

戸籍抄本とは、戸籍の内容の一部を証明した書類です。

戸籍謄本とは、戸籍の内容の全部を証明した書類です。

相続手続では、戸籍抄本より戸籍謄本を取得するのがおすすめです。

戸籍抄本と戸籍謄本で、発行手数料にちがいはありません。

わざわざ戸籍抄本を取得すると、戸籍謄本1通で済むのに複数取得する必要があります。

単純に、手間と費用が余計にかかります。

戸籍抄本より戸籍謄本取得がおすすめです。

3相続手続で必要な戸籍謄本の取得方法

①直系血族の戸籍謄本は広域交付の対象

相続が発生したら、相続人は相続手続をします。

相続手続の最初の難関は、相続人調査です。

親が亡くなった場合、死亡した親の出生から死亡までの連続した戸籍謄本をすべて用意する必要があります。

親の戸籍謄本は、広域交付で取得することができます。

直系血族の戸籍謄本は、広域交付の対象だからです。

戸籍謄本の広域交付とは、本籍地の市区町村役場以外の市区町村役場で戸籍謄本を取得する制度です。

例えば、本籍地が名古屋市以外の人が名古屋市内の各区役所で、戸籍謄本を取得することができます。

出生から死亡までの連続した戸籍謄本をすべて近隣の市区町村役場で取得することができます。

親の本籍地でなくても近隣の市区町村役場に出向いて取得することができるので、とても便利です。

直系血族の戸籍謄本は、広域交付の対象です。

②本籍が分からないときは本籍地入り住民票を取得

多くの場合住所は、知っているでしょう。

住民票を取得すると、本籍地を知ることができます。

住民票に本籍地を記載してもらうことができるからです。

普段目にする住民票は、本籍地が記載されていないかもしれません。

住民票を請求する場合、何も言わないと本籍地は記載省略になります。

亡くなった人の住民票は、相続人が取得することができます。

本籍地入りの住民票を請求すると、亡くなった人の本籍地を調べることができます。

③本人確認書類を提示して請求

戸籍には、その人の身分事項が記録されています。

身分事項とは、結婚や離婚、養子縁組や離縁、認知などの事項です。

身分事項は、その人のプライベートな事柄です。

第三者がみだりに戸籍謄本を取得することは、許されません。

戸籍に記録された個人情報を保護するため、本人確認が行われます。

本人確認書類を提示して、戸籍謄本を請求します。

本人確認書類として、次の書類を提示します。

・運転免許証

・マイナンバーカード

・パスポート

・国又は地方公共団体の機関が発行した身分証明書

④広域交付対象外の戸籍謄本は郵送で請求できる

広域交付を利用できない場合、本籍地の市区町村役場に請求します。

本籍地の市区町村役場が遠方である場合、郵送で請求することができます。

多くの人は、たくさんの戸籍を渡り歩いています。

複数の本籍地があることが多いでしょう。

それぞれの市区町村役場に、戸籍謄本を請求する必要があります。

広域交付ができない場合、本籍地の市区町村役場へ請求する必要があります。

広域交付対象外の戸籍謄本は、郵送で請求できます。

⑤戸籍謄本の郵送請求で定額小為替

戸籍謄本や戸籍の附票を請求する場合、市区町村役場に発行手数料を払う必要があります。

窓口請求をする場合、その場で現金や電子マネーで支払うことができます。

戸籍謄本や戸籍の附票を郵送請求する場合、発行手数料は定額小為替で納入します。

定額小為替は、「ていがくこがわせ」と読みます。

現金は、普通郵便で送ることができません。

現金封筒を送る場合、書留料金が追加でかかります。

定額小為替は、普通郵便で送ることができます。

定額小為替は、郵便局の貯金窓口で購入することができます。

戸籍謄本や戸籍の附票を郵送請求する場合、一緒に定額小為替を送ります。

⑥司法書士などに依頼して代理請求

広域交付を利用できるのは、請求人が窓口まで出向いて請求するときのみです。

市区町村役場は、平日の昼間のみ業務を行っています。

仕事や家事で忙しい人にとって、平日の昼間に時間を作るのは難しいでしょう。

代理人に依頼して、戸籍謄本を取得することができます。

代理人を立てて戸籍謄本を取得する場合、広域交付を利用することはできません。

司法書士などに依頼して、戸籍謄本を取得してもらうことができます。

⑦1通取得して法定相続情報一覧図

戸籍謄本は、たくさんの相続手続先に提出します。

市区町村役場で発行された戸籍謄本をそのまま提出します。

相続手続先がたくさんあると、発行手数料もかさむでしょう。

戸籍謄本を1通だけ取得して、法定相続情報一覧図を発行してもらうことができます。

法定相続情報一覧図とは、被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのか一目で分かるように家系図のように取りまとめた書類です。

たくさんの戸籍謄本を読み解くのは、相続手続先にとっても負担の重い事務です。

たくさんの戸籍謄本と家系図を法務局に提出して、内容を点検してもらうことができます。

内容に問題がなかったら、地模様の入った専用紙に認証文を付けて印刷して、交付してくれます。

法定相続情報一覧図は法務局が点検しているから、たくさんの戸籍謄本を提出したのと同じ取り扱いを受けることができます。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書に、必要枚数を書く欄があります。

複数枚の法定相続情報一覧図を発行してもらうことができます。

戸籍謄本を1通取得して、法定相続情報一覧図を発行してもらうことができます。

⑧戸籍謄本を取得する費用と時間

戸籍謄本を取得するために、市区町村役場に手数料を支払う必要があります。

現在戸籍は、1通450円です。

除籍謄本や改製戸籍謄本は、1通750円です。

郵送で請求する場合、往復の郵便料がかかります。

レターパックライトで送る場合、1通430円です。

定額小為替の発行手数料は、1通200円です。

郵送で請求する場合、発送してから届くまで10日ほどかかります。

届いた戸籍謄本を読み解いて、次の本籍を確認します。

複数の戸籍謄本を取り寄せるから、相応に時間がかかります。

4戸籍謄本を取得するときの注意点

注意①相続手続先の独自ルールで戸籍謄本に有効期限

戸籍謄本に「有効期限〇年〇月〇日まで」と記載されることはありません。

戸籍謄本は、その時点での戸籍の内容を証明した書類だからです。

相続登記で戸籍謄本を提出する場合、古い戸籍謄本を提出することができます。

相続税申告で戸籍謄本を提出する場合、古い戸籍謄本を提出することができます。

口座凍結解除で戸籍謄本を提出する場合、各金融機関のルールに従います。

多くは、発行後6か月以内や発行後3か月以内の書類が必要になるでしょう。

戸籍謄本の注意点1つ目は、相続手続先の独自ルールで戸籍謄本に有効期限が決められていることです。

注意②戸籍謄本のコピーで相続手続ができない

相続手続で戸籍謄本を提出する場合、市区町村役場で発行された戸籍謄本をそのまま提出します。

戸籍謄本のコピーで相続手続を進めることはできないでしょう。

戸籍謄本を提出した後、希望すれば原本還付してもらえることがほとんどです。

原本還付するための方法は、相続手続先によって異なります。

相続登記で提出する戸籍謄本について原本還付を希望する場合、相続関係説明図を添付します。

法定相続情報一覧図なら複数発行してもらえるから、原本還付をしてもらう必要がないでしょう。

戸籍謄本の注意点2つ目は、戸籍謄本のコピーで相続手続ができないことです。

注意③必要な戸籍謄本の見落とし

相続人調査では、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。

戸籍謄本の記載内容を見落とすと、必要な戸籍謄本が揃わないことがあります。

特に古い戸籍謄本は達筆な手書きで書いてあるうえ、現在とは様式が異なります。

戸籍謄本の読解は、想像以上に高いハードルがあります。

戸籍謄本の注意点3つ目は、必要な戸籍謄本の見落としです。

注意④戸籍謄本の取得に時間がかかる

市区町村役場に出向いて戸籍謄本を請求する場合、その場で発行してもらえます。

郵送請求をする場合、往復の時間がかかります。

相続手続によっては、期限が決められていることがあります。

戸籍謄本の注意点4つ目は、戸籍謄本の取得に時間がかかることです。

注意④手数料の不足

戸籍謄本を発行してもらうためには、発行手数料を納める必要があります。

発行手数料は、定額小為替で納入します。

送付した定額小為替が不足すると、市区町村役場から連絡が入ります。

連絡が取れないと、発行されないまま返送されるでしょう。

定額小為替は多めに送るのがおすすめです。

戸籍謄本の注意点4つ目は、手数料の不足です。

5相続人調査を司法書士に依頼するメリット

本籍地の変更や国による戸籍の作り直し(改製)で多くの方は、何通もの戸籍を渡り歩いています。

古い戸籍は、現在と形式が違っていて読みにくいものです。

手書きの達筆な崩し字で書いてあって、分かりにくいものです。

慣れないと戸籍謄本集めは、タイヘンです。

本籍地を何度も変更している方や結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている方がいるでしょう。

戸籍をたくさん渡り歩いていると、膨大な手間と時間がかかります。

戸籍には被相続人の結婚や離婚、子どもや養子の存在といった身分関係がすべて記録されています。

時には、家族の方が知らない相続人が明らかになることもあります。

相続人を確定させるために戸籍謄本を集めるだけでも、知識のない人にはタイヘンな作業です。

家族の方が知らない相続人が明らかになると、精神的な負担はさらに大きいものになります。

相続手続のうち、専門家に任せられるものは任せてしまうことができます。

事務負担を軽減することができます。

戸籍謄本や住民票の取り寄せは、司法書士は代行します。

相続人調査でお困りの方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

戸籍謄本等の広域交付が利用できない

1近隣の市役所で戸籍謄本が請求できる

①相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は、次のとおりです。

(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

②相続人は戸籍謄本で証明する

家族が死亡した後は、相続手続をします。

相続手続先には、相続人であることを証明しなければなりません。

家族にとって相続人になる人は、当然に分かっていることと軽く考えるかもしれません。

家族以外の第三者に対しては、客観的に証明する必要があります。

客観的に証明するとは、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を準備することです。

戸籍とは、その人の身分事項が記録された帳簿です。

結婚や離婚、養子縁組や離縁、認知などを家族に秘密にしている人がいます。

戸籍には、その人の身分事項がすべて記録されています。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を確認すると、被相続人の身分事項をすべて確認することができます。

離婚歴や子どもの存在も、すべて明らかになります。

相続人は、戸籍謄本で証明する必要があります。

③戸籍は本籍地の市区町村役場にある

戸籍は、本籍が定めている市区町村役場に備えられています。

戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場に請求するのが原則です。

④戸籍謄本等の広域交付を利用できる

相続が発生したら、相続手続先に相続人を証明しなければなりません。

本籍地の市区町村役場に戸籍謄本を請求するのは、大きな手間と時間がかかります。

令和6年3月1日から、戸籍謄本の広域交付が始まりました。

広域交付が利用できるのは、次の人です。

(1)その戸籍に記載がある人

(2)記載がある人の直系血族

広域交付制度を利用すれば、本籍地以外の市区町村役場で戸籍謄本を請求することができます。

広域交付制度を利用して、近隣の市区町村役場で戸籍謄本を取得することができます。

2戸籍謄本等の広域交付が利用できない

①配偶者の戸籍謄本は広域交付が利用できない

相続が発生したら、配偶者は常に相続人になります。

相続手続をする場合、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を提出します。

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になるからです。

被相続人の配偶者は、被相続人と同じ戸籍にいます。

被相続人の配偶者は、広域交付を利用して戸籍謄本を取得することができます。

広域交付で取得できるのは、被相続人と婚姻してから死亡までの戸籍謄本のみです。

被相続人と婚姻するまで、配偶者は別の戸籍にいるはずです。

被相続人の配偶者は、直系血族ではありません。

被相続人の出生から婚姻までの戸籍謄本は、広域交付を利用して取得することができません。

配偶者の戸籍謄本は、広域交付が利用できません。

②兄弟姉妹の戸籍謄本は広域交付が利用できない

被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。

相続手続をする場合、相続人の戸籍謄本を提出します。

相続が発生した時点で、相続人の存在することを証明するためです。

兄弟姉妹の戸籍謄本は、広域交付で請求することはできません。

兄弟姉妹は、直系血族ではないからです。

広域交付を利用して戸籍謄本を請求することができるのは、その戸籍に記載がある人と記載がある人の直系血族だけだからです。

兄弟姉妹が親の戸籍にいる場合、親の戸籍謄本を請求すると一緒に記載されます。

兄弟姉妹が結婚や養子縁組で親の戸籍から離れていることがあります。

兄弟姉妹の戸籍謄本は、広域交付が利用できません。

③代理人請求は広域交付が利用できない

一般的に、戸籍謄本等は代理人を立てて依頼することができます。

本人が作成した委任状を提示して、代理人が戸籍謄本を請求することができます。

相続手続のため戸籍謄本を集める場合、たくさんの手間と時間がかかります。

だれかに依頼して手続をしてもらいたいと考える人もいるでしょう。

代理人が戸籍謄本を請求する場合、広域交付が利用できません。

代理人に依頼する場合、本籍地の市区町村役場に請求する必要があります。

広域交付が利用できるのは、請求人が窓口に出向く場合だけです。

代理人請求では、広域交付が利用できません。

④第三者請求は広域交付が利用できない

戸籍は、その人の身分事項が記載されている帳簿です。

身分事項とは、結婚や離婚、養子縁組や離縁、認知などの事項です。

身分事項は、プライベートな事柄です。

みだりに人目にさらすものではありません。

戸籍謄本を請求することができる人は、原則として、本人と直系血族です。

特別な理由がある場合、第三者が戸籍謄本を請求することができます。

第三者とは、本人と直系血族以外の人です。

被相続人の配偶者が被相続人の出生から婚姻までの戸籍謄本を請求する場合、第三者請求です。

赤の他人であっても、特別な理由を明らかにして請求することができます。

相続手続のため相続人を特定することは、特別な理由に該当します。

一般的に、相続人特定のために第三者が戸籍謄本を請求することができます。

第三者が戸籍謄本を請求する場合、広域交付が利用できません。

第三者請求をする場合、本籍地の市区町村役場に請求する必要があります。

広域交付が利用できるのは、本人や直系血族が窓口に出向く場合だけです。

第三者請求では、広域交付が利用できません。

⑤郵送請求は広域交付が利用できない

戸籍謄本等の広域交付は、市区町村役場の窓口請求のみの対応です。

仕事や家事で忙しい人にとって、市区町村役場の窓口に出向く時間はないでしょう。

市区町村役場の窓口は、平日の昼間だけ業務を行っているからです。

一般的に、戸籍謄本等は郵送で請求することができます。

郵送で請求した場合、返信用封筒を入れておくと郵送で送り返してもらえます。

郵送請求を希望する場合、本籍地の市区町村役場に請求する必要があります。

郵送請求は、戸籍謄本等の広域交付が利用できません。

⑥戸籍の附票は広域交付が利用できない

相続登記をする場合、被相続人の住民票の除票か戸籍の附票を必要になります。

住民票の除票は、住民票を置いている市区町村役場に請求します。

住民票の除票は、住民票を置いている市区町村役場が分からない場合、請求できません。

戸籍の附票は、本籍地の市区町村役場に請求します。

本籍地は、相続人調査で必ず判明します。

戸籍の附票の方が請求しやすいでしょう。

戸籍の附票は、本籍地の市区町村役場に対して請求する必要があります。

戸籍の附票は、戸籍謄本等の広域交付が利用できません。

⑦コンピューター化されていない戸籍は広域交付が利用できない

相続人調査では、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を準備します。

被相続人が高齢で死亡した場合、相当古い戸籍謄本が必要になります。

相当古い戸籍の一部は、コンピューター化されていません。

コンピューター化されていない戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場に請求する必要があります。

コンピューター化されていない戸籍謄本は、戸籍謄本等の広域交付が利用できません。

⑧戸籍抄本は広域交付が利用できない

戸籍謄本は、その戸籍に入っている人全員分の証明書です。

戸籍抄本は、その戸籍に入っている一部の人の証明書です。

戸籍の内容は、プライベートな事柄です。

他の人の内容を人目にさらしたくないことがあるでしょう。

戸籍謄本は、広域交付を利用して取得することができます。

戸籍抄本は、本籍地の市区町村役場に請求する必要があります。

戸籍抄本は、戸籍謄本等の広域交付が利用できません。

3広域交付は受付時間・窓口に注意

広域交付を利用すると、とても便利です。

本籍地がどこにあっても、近隣の市区町村役場で戸籍謄本を取得することができるからです。

多くの人は、複数の本籍地があります。

近隣の市区町村役場で請求した場合、本籍地の市区町村役場に確認して戸籍謄本が発行されます。

たくさんの本籍地に確認する場合、連絡が取りにくいことがあるでしょう。

戸籍謄本の請求をしてから交付されるまで、相当長時間かかります。

交付までに長時間かかることを考慮して、受付時間が短縮されていることがあります。

例えば、名古屋市内の各区役所で、最新の現在戸籍の請求は5時15分まで受付してもらえます。

除籍や改製原戸籍といった古い戸籍謄本の請求は、4時までしか受付してもらえません。

受付をしてもらえたとしても、本籍地の市区町村役場に確認ができないことがあります。

戸籍謄本の請求をした当日に交付できずに、あらためて窓口に出向くことになるでしょう。

市区町村役場によっては、休日に窓口を開いていることがあります。

近隣の市区町村役場が休日に窓口を開いていても、本籍地の市区町村役場は業務を行っていないでしょう。

休日窓口などでは、広域交付を受け付けてもらえないでしょう。

広域交付を利用する場合、受付時間・窓口に注意が必要です。

4戸籍謄本の取り寄せはおまかせできる

戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場に請求します。

近隣の市区町村役場であれば、窓口で係の人に確認しながら請求することができます。

ときには住所地からはるか遠方の市区町村役場であることがあります。

遠方の市区町村役場に請求する場合、郵送で請求することができます。

郵送で請求する場合、難易度が上がります。

窓口で係の人に確認しながら、請求することができないからです。

適切な書き方をしていない場合、市区町村役場から確認の電話連絡が入ります。

市区町村役場は、平日の昼間しか業務を行いません。

仕事などで忙しい人は、対応が難しいでしょう。

戸籍謄本の取り寄せは、司法書士などの専門家におまかせすることができます。

5相続人調査を司法書士に依頼するメリット

本籍地の変更や国による戸籍の作り直し(改製)で多くの方は、何通もの戸籍を渡り歩いています。

相続手続のために、たくさんの戸籍謄本を集めなければなりません。

古い戸籍は現在と形式が違っています。

慣れないと、読みにくいものです。

現代とちがって、古い戸籍は手書きで書いてあります。

手書きの達筆な崩し字で書いてあると、分かりにくいものです。

戸籍集めは、相続以上にタイヘンです。

本籍地を何度も変更している人は、たくさんの戸籍を渡り歩いています。

結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている人は、戸籍が何度も作り直されています。

戸籍をたくさん渡り歩いているので、戸籍集めは膨大な手間と時間がかかります。

段取りよく要領よく手続するには、ちょっとしたコツがいります。

お仕事や家事でお忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続をおまかせできます。

相続人調査でお困りのことがあれば、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

特別縁故者に認められない

1 特別縁故者に財産が分与される

①相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は、次のとおりです。

(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

②相続人不存在で国庫帰属

相続人になる人は、法律で決まっています。

相続人がまったくいない天涯孤独の人がいます。

相続人はいるけど、相続放棄をすることがあります。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなかったと扱われます。

相続人が不存在の場合、相続財産は国庫に帰属します。

③特別縁故者は家庭裁判所が判断

特別縁故者とは、被相続人に特別な縁故がある人です。

相続財産を国庫に帰属させるより、特別縁故者に分与する方が適切な場合があります。

特別縁故者であるか、家庭裁判所が判断します。

家庭裁判所に認められれば、特別縁故者に相続財産を分与されます。

2特別縁故者に認められる人

①生計を同じくしていた人

相続が発生したら、一定の範囲の家族が相続人になります。

相続人になる人は、法律で決められています。

例えば、被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は必ず相続人になります。

相続人になる配偶者とは、法律上の配偶者です。

事実婚・内縁の配偶者は、相続人ではありません。

事実婚・内縁の配偶者は、被相続人と一緒に暮らして生計を同じくしていたでしょう。

相続人不存在である場合、特別縁故者に認められる可能性があります。

例えば、配偶者に連れ子がいることがあります。

法律上の配偶者は、相続人になることができます。

連れ子は、被相続人の子どもではありません。

被相続人と連れ子は、当事者が合意すれば養子縁組をすることができます。

養子縁組をした場合、養子は養親の子どもになります。

養親が死亡したとき、養子は相続人になります。

養子は、養親の子どもだからです。

養子縁組をしていない場合、連れ子には親族関係がありません。

被相続人の相続人になることはできません。

連れ子が相続人と一緒に暮らして、生計を同じくしていることがあります。

相続人不存在である場合、特別縁故者に認められる可能性があります。

特別縁故者に認められるか、家庭裁判所が判断します。

家庭裁判所は、当事者の主張だけでなく客観的な証拠を重視します。

被相続人と一緒に暮らして生計を同じくしていた場合、同一の住民票があるでしょう。

事実婚・内縁の配偶者は、住民票に「夫(未届)」「妻(未届)」と記載してもらえます。

長年同居していたことも、住民票で証明することができます。

長年同居して生計を同じくしている場合、特別な縁故があったと認められやすくなるでしょう。

②被相続人の療養看護につとめた人

療養看護につとめた人とは、被相続人の身の回りの世話を献身的にした人です。

例えば、被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

子どもの配偶者は、相続人ではありません。

被相続人のいとこなども、相続人ではありません。

子どもの配偶者やいとこが被相続人の療養看護につとめていることがあります。

親族として助け合いをする以上に献身的に療養看護に努めていた場合、特別縁故者に認められる可能性があります。

例えば、11年間にわたり被相続人を我が子同様に看護養育し病気となってからも療養看護に努めた叔母は、特別縁故者として認められました。

療養看護につとめたことは、次の書類で証明することができます。

(1)医療費や介護費の領収書

(2)療養看護のための交通費の領収書

(3)被相続人と頻繁に交流していたことが分かる手紙、写真、メール、日記

(4)献身的に療養看護につとめていたことが分かる手紙、写真、メール

③その他被相続人と特別な関係にあった人

特別縁故者とは、被相続人に特別な縁故があった人です。

遺言書がなくても、その人に相続財産を受け継がせるのが適当と考えられる特別な関係がある人は特別縁故者と認められる可能性があります。

例えば、被相続人が生前設立し発展に尽力してきた法人があることがあります。

被相続人が心血注いできた法人は、相続財産を受け継がせるのに適切と考えられるでしょう。

被相続人と特別な関係にあったと認められた場合、特別縁故者に認められることがあります。

他にも、被相続人の家族同然に暮らしてきた内弟子がいることがあります。

被相続人がわが子同然に可愛がっていて、事業を引き継がせたいと常々言っていることがあります。

被相続人が後継者にしたいと考えていた人に、相続財産を受け継がせるのに適切と考えられるでしょう。

被相続人と特別な関係にあったと認められた場合、特別縁故者に認められることがあります。

例えば、身内の中で被相続人の信頼を唯一得ており、相談にのったりしていた従兄弟の子は、特別縁故者として認められました。

被相続人と特別な関係にあったことは、次の書類で証明することができます。

(1)被相続人と親密な関係にあったことが分かる手紙、写真、メール、日記

(2)被相続人と頻繁に交流していたことが分かる手紙、写真、メール、日記

(3)被相続人が相続財産を引き継がせる意思があったことが分かる書類

3特別縁故者に認められない

①相続人が存在する

特別縁故者が認められるのは、相続人が不存在の場合のみです。

相続人になる人は、法律で決められています。

相続人がいれば、相続人が相続するからです。

家族のさまざまな事情から、被相続人と疎遠になっている家族がいることがあります。

家族と音信不通になっていたり、家族が行方不明になっていることがあります。

長期間疎遠になっていても、相続人がいれば相続人が相続します。

相続人が存在する場合、特別縁故者が認められることはありません。

特別縁故者に認められないケース1つ目は、相続人が存在するケースです。

②療養看護で報酬

被相続人の療養看護につとめた人は、特別縁故者に認められる可能性があります。

被相続人の療養看護につとめた人とは、被相続人の身の回りの世話を献身的にした人です。

被相続人から相当の対価を得ていた場合、献身的とは言えないでしょう。

看護師やヘルパーとして対価を得ていた場合、特別縁故者に認められるのは難しいでしょう。

対価を得ていたものの対価の程度を大きく超えて献身的に尽くしていた場合、特別縁故者に認められる可能性があります。

特別縁故者に認められないケース2つ目は、療養看護で報酬を受けていたケースです。

③通常の親戚付き合い

被相続人に特別な縁故があれば、特別縁故者に認められる可能性があります。

被相続人と親戚関係にある場合、通常の親戚付き合いがあるでしょう。

通常の親戚付き合いだけであれば、特別な縁故とは認められません。

特別縁故者に認められないケース3つ目は、通常の親戚付き合いのケースです。

④客観的証拠がない

特別縁故者に認められる人は、先に説明したとおりです。

特別縁故者に認められるか、家庭裁判所が判断します。

特別な縁故があったと主張するだけで、家庭裁判所が認めてくれることはないでしょう。

特別な縁故があったことを裏付ける客観的証拠が重要です。

家庭裁判所は、客観的証拠で判断するからです。

たとえ特別な縁故があっても、客観的証拠がないと特別縁故者に認められません。

特別縁故者に認められないケース4つ目は、客観的証拠がないケースです。

⑤死後の縁故のみ

特別縁故者とは、被相続人の生前に特別な縁故があったと認められる人です。

被相続人が死亡した後、被相続人の遺体を引き取ったり葬儀を行ったりする必要があります。

多くの場合、生前にも特別な関係があった人が遺体を引き取ったり葬儀を行ったりするでしょう。

生前にほとんど関与や交流がなかった人が、遺体を引き取ったり葬儀を行ったりすることがあります。

被相続人に身寄りがないため、葬儀や祭祀を行うような事例です。

被相続人の生前に関与や交流がない場合、特別縁故者に認められません。

遺体を引き取ったり葬儀を行ったりすることは、生前にも特別な関係があったことが推察されます。

生前に特別な関係があったことを主張したうえで、遺体を引き取ったり葬儀を行ったりしたことを主張するといいでしょう。

葬儀は、人生最後の儀式として重要なものです。

被相続人の死亡後に葬儀や祭祀のための費用を負担した場合、合理的な金額であれば相続財産から支払われるのが通常です。

特別縁故者に認められないケース5つ目は、死後の縁故のみのケースです。

⑥うすい縁故は少額の分与

特別縁故者に認められたら、相続財産の全部または一部が分与されます。

特別縁故者に認められても、全額の分与が認められないことがあります。

深い縁故があれば、多額の財産が分与されるでしょう。

うすい縁故であれば、少額の財産が分与されます。

縁故の深さによって、分与される金額が決められます。

分与される財産の額は、家庭裁判所が判断します。

うすい縁故であれば、ほとんどの財産が国庫帰属になるでしょう。

4特別縁故者に期待するよりも遺言書作成で遺贈

①特別縁故者財産分与の申立ての期限は3か月

特別縁故者財産分与の申立ての期限は、3か月です。

相続人不存在が確定してから、3か月がスタートします。

相続人不存在が確定しても、だれも連絡してくれません。

期限3か月は、想像以上に短いでしょう。

特別縁故者財産分与の申立ての期限は、3か月です。

②特別縁故者は家庭裁判所が判断

相続人不存在の場合、相続財産は国庫に帰属するのが原則です。

特別縁故者に認められた場合、相続財産の分与を受けることができます。

特別縁故者に認められる要件は、先に説明したとおりです。

特別縁故者に認められるか、家庭裁判所が判断します。

主観的に特別縁故者であると思っても、証拠がないと家庭裁判所は認めてくれないでしょう。

家庭裁判所は、客観的な証拠を基に判断するからです。

特別縁故者に認められるのは、想像以上に高いハードルがあります。

特別縁故者は、家庭裁判所が判断します。

③分与される財産は家庭裁判所が判断

相続財産から分与される財産は、家庭裁判所の裁量で判断します。

莫大な相続財産があっても、わずかな財産だけ分与されることがあります。

わずかな縁故だけであれば、わずかな財産だけ分与されるでしょう。

主観的に深い縁故があると思っても、充分な証拠がないと家庭裁判所は認めてくれないでしょう。

証拠に不足があると、深い縁故があると認められません。

家庭裁判所は、客観的な証拠を基に判断するからです。

特別縁故者に認められても全財産が分与されるには、想像以上に高いハードルがあります。

分与される財産は、家庭裁判所が判断します。

④遺言書作成で迅速確実に遺贈

特別縁故者に対する相続財産分与の申立てをしてから財産が分与されるまで、1年程かかります。

特別縁故者と認められるか、家庭裁判所が判断します。

分与される財産は、家庭裁判所が判断します。

特別縁故者として財産分与を受けるためには、想像以上に高いハードルがあります。

遺言書を作成しておけば、確実に遺贈することができます。

遺言執行者を指名すれば、いっそう確実になるでしょう。

証拠提出をして家庭裁判所の審査を受ける必要がないからです。

家庭裁判所の審査などがないから、迅速に財産を引き継ぐことができます。

特別縁故者に期待するより、遺言書を作成して遺贈がおすすめです。

⑤公正証書遺言作成がおすすめ

遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。

自筆証書遺言は、自分で書いて作る遺言書です。

公正証書遺言は、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。

公正証書遺言は公証人が関与するから、高い信頼性があります。

公正証書遺言を作成することで、トラブル防止になるでしょう。

公正証書遺言作成がおすすめです。

5遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書は、被相続人の意思を示すものです。

自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。

民法に遺言書を作ることができるのは、15歳以上と定められています。

遺言書を作成すれば、法定相続人や法定相続人以外の人に財産を引き継ぐことができます。

遺言書があって遺言執行者がいれば、相続手続はおまかせできます。

遺言者にとっても財産を受け取る人にとっても、安心です。

相続人がいない場合、想像以上に手間と時間がかかります。

手間と時間をかけても、確実に財産を引き継ぐことができるわけではありません。

お互いを思いやる方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

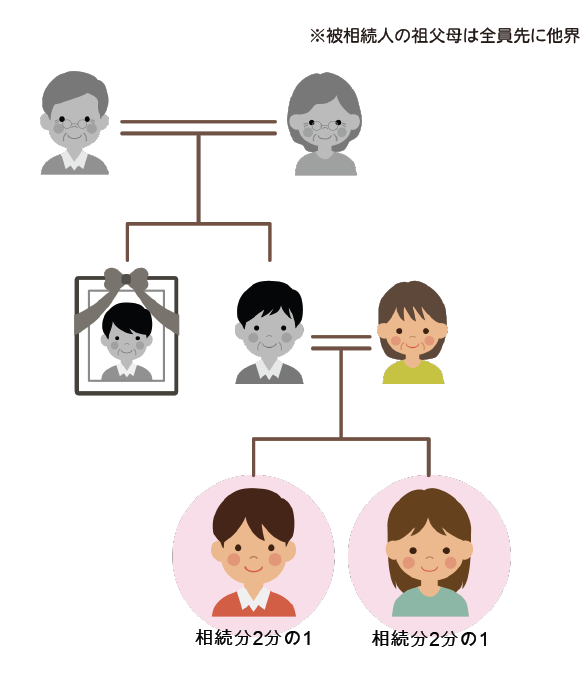

兄弟姉妹が先に死亡したときは甥姪が代襲相続人

1代襲相続とは相続人になるはずの人が先に死亡

①相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は、次のとおりです。

(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

②相続人になる兄弟姉妹

(1)父母が同じ兄弟姉妹

被相続人に子どももいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。

兄弟姉妹と言うと、最もイメージしやすいでしょう。

(2)半血兄弟

兄弟姉妹が相続人になる場合、父母の両方が同じ兄弟姉妹だけではありません。

父母の片方が同じ兄弟姉妹が相続人になります。

半血兄弟とは、父母の片方が同じ兄弟姉妹です。

(3)養子に行った兄弟姉妹

兄弟姉妹の中には、第三者と養子縁組をして養子になっていることがあります。

養子には、2種類あります。

普通養子と特別養子です。

普通養子は、養子縁組後も実親との親子関係が存続します。

特別養子は、養子縁組後に実親との親子関係が終了します。

養子に行った兄弟姉妹が普通養子による養子である場合、相続人になります。

養子に行った兄弟姉妹が特別養子による養子である場合、相続人になりません。

③兄弟姉妹が先に死亡すると代襲相続が発生する

被相続人に子どももいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。

相続人になるはずだった兄弟姉妹が被相続人より先に死亡した場合、代襲相続が発生します。

相続人になるはずだった兄弟姉妹の子どもが代襲相続人になります。

兄弟姉妹の子どもは、被相続人から見ると甥姪です。

相続人になるはずだった兄弟姉妹が被相続人より先に死亡した場合、甥姪が代襲相続人になります。

④甥姪が先に死亡したら甥姪の子どもは代襲相続しない

代襲相続とは、相続人になるはずの人が先に死亡した場合に子どもなどが相続することです。

相続人になるはずの人が被相続人の子どもである場合、代襲相続に制限はありません。

被相続人の子どもが先に死亡した場合、孫が代襲相続します。

被相続人の孫も先に死亡した場合、曽孫が代襲相続します。

被相続人の曽孫も先に死亡した場合、玄孫が代襲相続します。

相続人になるはずの人が被相続人の兄弟姉妹である場合、代襲相続は一代限りです。

被相続人の兄弟姉妹が先に死亡した場合、甥姪が代襲相続します。

被相続人の甥姪が先に死亡した場合、甥姪の子どもが代襲相続しません。

兄弟姉妹の代襲相続は、一代限りだからです。

2甥姪が代襲相続人になる条件

条件①兄弟姉妹が相続人

被相続人に子どももいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。

被相続人に子どもがいても、子どもが相続放棄をすることがあります。

家庭裁判所で相続放棄が認められると、はじめから相続人でなくなります。

被相続人の子ども全員が相続放棄をした場合、子どもがいない場合と扱われます。

親などの直系尊属がいても相続放棄が認められたら、相続人でなくなります。

先順位の相続人がいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。

条件1つ目は、兄弟姉妹が相続人になることです。

条件②兄弟姉妹が先に死亡

兄弟姉妹が相続人になるはずだったのに、先に死亡したことが条件です。

相続人になるはずの人が先に死亡したときに代襲相続が発生します。

兄弟姉妹が生きている場合、代襲相続は発生しません。

兄弟姉妹が相続放棄をすることがあります。

相続人になるはずの人が相続放棄をした場合、代襲相続は発生しません。

兄弟姉妹が相続放棄をした場合、甥姪は代襲相続人になりません。

相続放棄をすると、はじめから相続人にならないからです。

兄弟姉妹が先に死亡した場合以外にも、代襲相続が発生することがあります。

廃除と欠格の場合です。

廃除とは、被相続人の意思で相続資格を奪う制度です。

被相続人に対して虐待した人や重大な侮辱をした人が廃除の対象です。

家庭裁判所に申立てをして、家庭裁判所が判断します。

欠格とは、相続人としてふさわしくない人の相続資格を奪う制度です。

被相続人を殺した人や遺言書を破棄した人が欠格の対象です。

決められた要件に該当すれば、自動で相続資格が奪われます。

条件2つ目は、兄弟姉妹が先に死亡していることです。

条件③甥姪が生存

被相続人が死亡した時点で、甥姪が生存していることが条件です。

甥姪が先に死亡した場合、代襲相続は発生しません。

兄弟姉妹の代襲相続は、一代限りです。

条件3つ目は、甥姪が生存していることです。

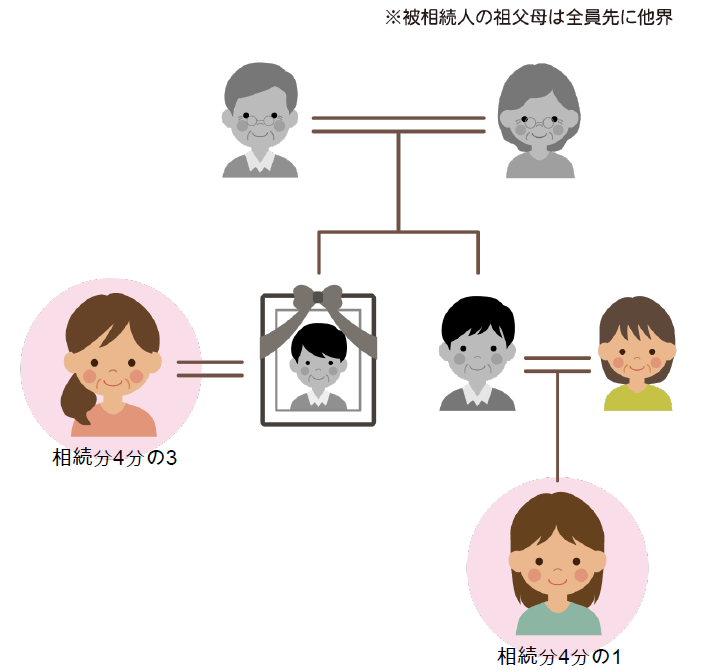

3甥姪の法定相続分

①兄弟姉妹の相続分×子どもの数

代襲相続が発生すると、相続人になるはずだった人の相続分を平等に引き継ぎます。

他の相続人の相続分は、影響がありません。

被相続人の配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合、相続分は次のとおりです。

・配偶者 4分の3

・兄弟姉妹 4分の1

代襲相続が発生したら、兄弟姉妹の相続分を平等に引き継ぎます。

②配偶者と甥姪1人の相続分

相続人になるはずだった兄弟姉妹が先に死亡した場合、甥姪が代襲相続します。

例えば、甥姪1人が代襲相続をする場合、相続分は次のとおりです。

・配偶者 4分の3

・甥姪 4分の1

代襲相続があっても、配偶者の相続分に影響はありません。

③配偶者と甥姪2人の相続分

甥姪が複数いる場合、兄弟姉妹の相続分を平等に引き継ぎます。

例えば、甥姪2人が代襲相続をする場合、相続分は次のとおりです。

・配偶者 4分の3

・甥姪 それぞれ8分の1

代襲相続があっても、配偶者の相続分に影響はありません。

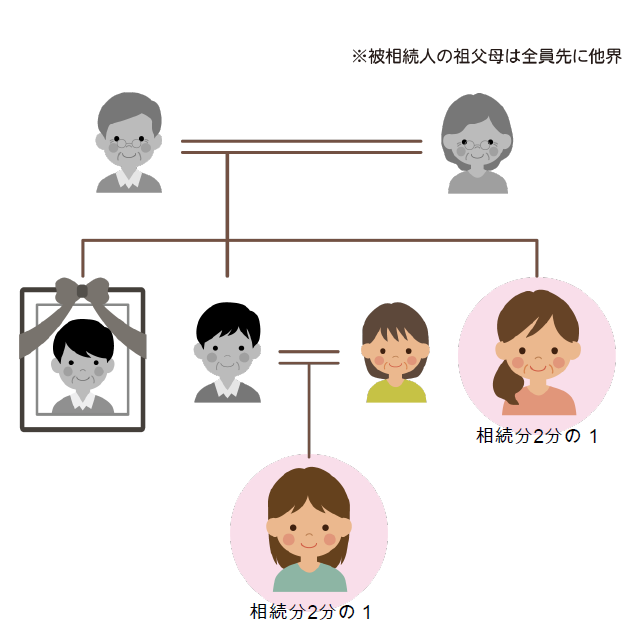

④配偶者なし兄弟姉妹1人甥姪1人の相続分

代襲相続があっても、他の相続人の相続分に影響はありません。

例えば、配偶者なし兄弟姉妹1人甥姪1人が代襲相続をする場合、相続分は次のとおりです。

・兄弟姉妹 2分の1

・甥姪 2分の1

⑤配偶者なし甥姪2人の相続分

甥姪は、兄弟姉妹の相続分を平等に引き継ぎます。

例えば、甥姪2人が代襲相続をする場合、相続分は次のとおりです。

・甥姪 それぞれ2分の1

4甥姪が代襲相続をするときの相続手続の流れ

手順①相続人調査

相続人であることは、戸籍謄本で確認することができます。

甥姪が代襲相続をする場合、たくさんの戸籍謄本が必要です。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を準備します。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本で、被相続人に子どもがいないことを証明することができます。

甥姪が代襲相続をする場合、相続人になるはずだった兄弟姉妹は死亡しているでしょう。

兄弟姉妹も出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。

たくさんの戸籍謄本を用意して、相続人を確定させます。

手順1つ目は、相続人調査です。

手順②遺言書の有無の確認

被相続人が遺言書を作成していた場合、遺言書のとおり遺産分割をすることができます。

相続人調査をすすめながら、同時進行で遺言書の有無を確認します。

公正証書遺言を作成したら、公正証書遺言原本は公証役場で厳重保管されます。

公証役場で、公正証書遺言の有無を確認することができます。

自筆証書遺言は、自宅などで保管していることが多いでしょう。

大切な書類を保管する場所などを念入りに探すといいでしょう。

自筆証書遺言を作成したら、法務局に提出して保管してもらうことができます。

自筆証書遺言保管制度を利用している場合、法務局で保管の有無を確認することができます。

手順2つ目は、遺言書の有無の確認です。

手順③相続財産調査

被相続人の財産は、家族であっても詳しく知らないことがあるでしょう。

自宅などに保管されている書類や郵便物を参考に、財産を調査します。

後から財産が発見されると、手続が複雑になるおそれがあります。

遺産分割をしたのに莫大な借金が見つかると、相続放棄が認められません。

遺産分割協議を始める前に、充分な財産調査をするといいでしょう。

手順3つ目は、相続財産調査です。

手順④遺産分割協議の申入れ

遺言書がなければ、相続財産は相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

手順①の相続人調査で判明した相続人全員に対して、遺産分割協議を申し入れます。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方を決めるため相続人全員でする話し合いです。

甥姪が代襲相続人になる場合、他の相続人と疎遠になっていることがあるでしょう。

連絡が取れない相続人の住所は、戸籍の附票で判明します。

戸籍の附票を取得して、お手紙を書くといいでしょう。

手順4つ目は、遺産分割協議の申入れです。

手順⑤遺産分割協議書の作成

遺産分割協議の成立には、相続人全員の合意が必要です。

相続人全員の合意がまとまったら、合意内容を書面に取りまとめます。

遺産分割協議書とは、相続人全員による合意内容を取りまとめた書面です。

内容に間違いがないか確認してもらって、続人全員に記名し実印で押印してもらいます。

遺産分割協議書の押印が実印によることを証明するため、印鑑証明書を添付します。

手順5つ目は、遺産分割協議書の作成です。

手順⑥相続手続

遺産分割協議書の内容に従い、相続手続をします。

預貯金の凍結解除は、金融機関で行います。

不動産の名義変更は、法務局で手続します。

手順6つ目は、相続手続です。

5甥姪が代襲相続をするときの注意点

注意①戸籍謄本が多くなる

相続手続を進めるにあたって、戸籍謄本を準備する必要があります。

甥姪が代襲相続をする場合、たくさんの戸籍謄本が必要になります。

戸籍謄本の収集は、相続手続の最初の難関です。

甥姪が代襲相続をする場合、戸籍謄本の収集は通常より煩雑になります。

注意1つ目は、戸籍謄本が多くなることです。

注意②戸籍謄本の広域交付が利用できない

戸籍謄本は、原則として、本籍地の市区町村役場に請求します。

戸籍謄本の広域交付とは、本籍地以外の市区町村役場で戸籍謄本の交付を受けることができる制度です。

戸籍謄本の広域交付の対象は、次の人の戸籍謄本です。

・本人

・配偶者

・直系血族

甥姪が代襲相続をする場合、被相続人に直系血族はいないでしょう。

代襲相続人となる甥姪は、広域交付を利用して被相続人の戸籍謄本を取得することはできません。

広域交付を利用できない点においても、ハードルが高いと言えます。

注意2つ目は、戸籍謄本の広域交付が利用できないことです。

注意③甥姪に遺留分はない

遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。

遺留分は、配偶者、子ども、親などの直系尊属に認められます。

兄弟姉妹は相続人であっても、遺留分は認められません。

甥姪は兄弟姉妹の権利を引き継ぐから、遺留分が認められません。

注意3つ目は、甥姪に遺留分はないことです。

注意④相続税2割加算

相続財産規模が大きい場合、相続税の対象になります。

配偶者や1親等の血族以外の人が相続人になった場合、相続税額が2割加算されます。

甥姪は、3親等です。

甥姪が相続する場合、2割加算の対象になります。

相続財産によっては、思いもよらない金額になることがあります。

注意4つ目は、相続税2割加算です。

6代襲相続がある相続を司法書士に依頼するメリット

相続が発生すると、被相続人の財産は相続財産です。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方を決めるためには、相続人全員の合意が必要です。

相続人の一部を含めない合意や相続人でない人を含めた合意は無効になります。

相続財産の分け方の話し合いの前提として、相続人の確定はとても重要です。

代襲相続や数次相続が発生している場合、一挙に難易度が上がります。

代襲相続や数次相続が発生している場合、信頼できる専門家のサポートが欠かせません。

スムーズに相続手続を行いたい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

住所が分からない相続人の探し方

1住所が分からないと相続手続が進められない

①遺産分割協議ができない

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。

相続人調査をすると、ときには思いもよらない相続人が見つかることがあります。

被相続人や被相続人の家族と連絡を取っていない相続人が見つかっても、相続人から除外することはできません。

連絡先が分からない相続人がいても、相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。

相続人全員による合意がないと、遺産分割協議が成立しません。

②法定相続による相続登記ができない

被相続人が不動産を保有していた場合、不動産の名義変更をします。

遺産分割協議によって、相続登記をすることが多いでしょう。

遺産分割協議ができない場合、法定相続で相続登記をすることができます。

法定相続とは、法定相続分で相続人全員が共有する相続登記です。

相続登記をする場合、登記名義人になる人の住所を証明する書類が必要です。

登記名義人の氏名だけでなく、住所も登記されるからです。

一部の相続人の住所が分からないと、法定相続による相続登記ができなくなります。

2住所が分からない相続人の探し方

①戸籍謄本取得で生死確認

相続が発生したら、相続人調査をします。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得します。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を読み解くと、相続人が判明するでしょう。

被相続人の戸籍の情報から、相続人の戸籍謄本を取得します。

相続人の戸籍を取得すると、相続人の生死が確認できます。

②先に死亡していたら代襲相続

相続人になるはずだったのに、先に死亡していることがあります。

相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡している場合、代襲相続が発生します。

代襲相続とは、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することです。

被相続人や被相続人の家族と連絡を取っていない場合、見知らぬ相続人が見つかることがあります。

見知らぬ相続人だからと言って、相続人から除外することはできません。

相続人になるはずだった人が先に死亡していたら、代襲相続が発生します。

③戸籍の附票取得で住所判明

相続人調査で思いもよらない相続人が見つかっても、相続人から除外することはできません。

見知らぬ相続人であっても、相続手続に協力してもらう必要があります。

相続人調査で相続人の戸籍謄本を取得するときに、一緒に戸籍の附票を請求します。

戸籍の附票とは、住所の異動が記録された書類です。

住民票は、住民票を置いている市区町村役場に請求します。

住所が分からないと、住民票は請求できません。

戸籍の附票は、本籍地の市区町村役場に請求します。

相続人調査をするから、本籍地は必ず判明します。

戸籍謄本や戸籍の附票は、相続人であれば、だれでも請求することができます。

戸籍の附票取得で、住所が判明します。

④戸籍の附票は広域交付の対象外

相続人調査をする場合、被相続人や相続人の戸籍謄本を取得します。

戸籍は、本籍が定めている市区町村役場に備えられています。

戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場に請求するのが原則です。

本人、配偶者や直系血族の戸籍謄本は、広域交付の対象です。

広域交付制度を利用すれば、本籍地以外の市区町村役場で戸籍謄本を請求することができます。

広域交付制度を利用して、近隣の市区町村役場で戸籍謄本を取得することができます。

例えば、名古屋市以外に本籍地がある人が名古屋市内の各区役所で、戸籍謄本を取得することができます。

戸籍の附票は、広域交付の対象外です。

戸籍の附票は、原則どおり本籍地の市区町村役場に請求します。

⑤お手紙を書いて協力依頼

相続人の住所が判明したら、事情を説明したお手紙を送ります。

丁寧に言葉を選んで、先方の気分を害さないように配慮しましょう。

内容は、次の事項がいいでしょう。

・被相続人と手紙を送る人の関係

・被相続人が死亡した事実

・相続関係説明図

連絡先を書いて、連絡が欲しいとお願いします。

電話や面談で詳細な説明をすると、スムーズでしょう。

その気がなくても先方がいい印象を持たないと、その後の手続が難航します。

いきなり遺産分割協議書を送ったり、遺産分割協議書に押印するように書いたりするのはやめた方が無難です。

⑥長期間行方不明で住民票の職権消除

戸籍の附票を取得しても、住所が判明しないことがあります。

長期間行方不明になっている場合、住所地に居住実態がなくなっているでしょう。

例えば、住民票上の住所地が更地になっている場合、居住実態がないことは明らかです。

住民票の職権消除とは、居住実態がないと判断されたときに行われる手続です。

住民基本台帳法に基づいて、住民票が消除されます。

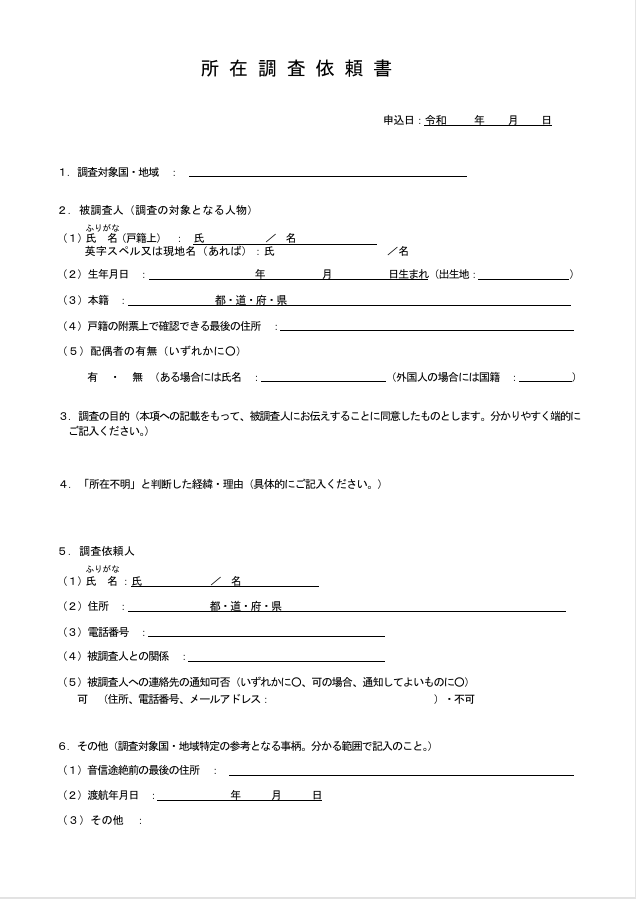

⑦海外で行方不明の相続人に外務省の所在調査依頼

海外に転出すると、戸籍の附票にはアメリカ合衆国など国名のみ記載されることが多いでしょう。

外務省の所在調査制度とは、外務省が行方不明になった日本人を探す制度です。

現地日本領事館と連携して、行方不明の日本人の所在調査をします。

所在調査の対象は、生存が見込まれる日本国籍者のみです。

所在調査依頼をすることができるのは、配偶者と3親等内の親族のみです。

親族間において長きにわたり連絡がつかない状態が続いていて、所在も親族間で確認できない場合に限り依頼をすることができます。

所在調査依頼書の添付書類は、次のとおりです。

(1)行方不明の人の戸籍謄本

(2)行方不明の人の戸籍の附票

(3)依頼人の戸籍謄本

(4)依頼人と行方不明の人の関係が分かる戸籍謄本

(5)対象国や地域を特定する資料

(6)回答用の返信用封筒

依頼をしてから回答までに、数か月かかることがあります。

所在調査依頼には、手数料はかかりません。

返信用の送料は、負担する必要があります。

本人が住所開示に同意しないと、情報は得られません。

3行方不明の相続人のため不在者財産管理人選任の申立て

①行方不明の相続人を除外できない

遺産分割協議をする場合、相続人全員の合意で成立します。

一部の相続人が行方不明であっても、除外することができません。

一部の相続人だけで、遺産分割協議をしても無効です。

行方不明の相続人を除外できません。

②不在者財産管理人が遺産分割協議に参加

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

行方不明であっても、相続人から除外することはできません。

長期間行方不明になっている場合、住民票が消除されていることがあります。

住所が判明しても、住民票の住所地に住んでいないことがあります。

不在者財産管理人とは、行方不明の人の財産管理をする人です。

行方不明の相続人に代わって、不在者財産管理人が遺産分割協議に参加します。

不在者財産管理人が遺産分割協議に参加すれば、有効に遺産分割協議を成立させることができます。

③不在者財産管理人選任の申立て

(1)申立てができる人

不在者財産管理人選任の申立てができるのは、次の人です。

・行方不明の人の配偶者、相続人にあたる人、債権者などの利害関係人

・検察官

(2)申立先

不在者財産管理人選任の申立先は、行方不明の人の住所地を管轄する家庭裁判所です。

家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。

(3)添付書類

不在者財産管理人選任の申立書に添付する書類は、次のとおりです。

・行方不明の人の戸籍謄本

・行方不明の人の戸籍の附票

・不在者財産管理人の候補者の住民票か戸籍の附票

・行方不明であることが分かる資料

・行方不明の人の財産の状況の分かる資料

・利害関係の分かる資料

通常は、提出した書類のみで審査がされます。

書類の内容によっては家庭裁判所から申立人が呼び出されて事情聴取が行われます。

(4)申立てにかかる費用

①手数料

不在者財産管理人選任の申立てをする場合、家庭裁判所に手数料を納入します。

手数料は、行方不明の人1人につき、800円です。

手数料は、収入印紙で納入します。

②予納郵券

手数料とは別に、裁判所が手続に使う郵便切手を予納します。

予納する郵便切手は、家庭裁判所によって金額や枚数が異なります。

およそ3000~5000円程度です。

③予納金

不在者財産管理人選任の申立てをする際に、家庭裁判所に予納金を納入します。

予納金の額は事件によって、異なります。

おおむね数十万円~100万円程度です。

行方不明の人の財産が充分あれば、財産から管理にかかる費用を支払います。

予納金は、不足する費用を支払うためのお金です。

例えば、不在者財産管理人報酬は、1か月5万円程度でしょう。

管理する不動産があれば、固定資産税や除草、修繕費用を支払います。

管理期間が長期間になる見込まれる場合、予納金は高額になるでしょう。

予納金は、事案に応じて裁判所が決定します。

行方不明の人の財産が少なければ、予納金として申立人が負担します。

事件終了後、予納金が余れば返還されます。

④専門家の報酬

不在者財産管理人選任の申立てを司法書士などの専門家にサポートしてもらう場合、別途報酬を支払う必要があります。

(5)申立てにかかる期間

不在者財産管理人選任の申立てをしてから選任されるまで、数か月~半年ほどかかります。

⑤権限外行為の許可の申立て

不在者財産管理人は、行方不明の人の財産を保存管理をする人です。

原則として、財産の保存管理以外の権限はありません。

例えば、不動産の修繕は、財産の保存行為と認められます。

遺産分割協議は、財産の保存管理ではなく処分行為です。

不在者財産管理人は、遺産分割協議をする権限はないはずです。

不在者財産管理人が有効に遺産分割協議を成立させるため、家庭裁判所の許可が必要です。

遺産分割協議は、権限外行為だからです。

家庭裁判所の許可を得るためには、行方不明の相続人に法定相続分の財産の確保が必要です。

行方不明の相続人に不利になるような遺産分割協議をすることは、家庭裁判所が許可しません。

相続税が少なくなるような遺産分割協議を望んでも、許可されません。

被相続人の面倒を見ていた人に財産を多くする遺産分割であっても、許可されません。

不在者財産管理人が家族であっても家族以外の専門家であっても、同じことです。

行方不明の相続人に不利になる遺産分割協議は、許可されないからです。

有効に遺産分割協議を成立させるため、家庭裁判所による権限外行為の許可が必要です。

4生死不明の相続人のため失踪宣告

①失踪宣告で死亡の取扱い

相当長期間行方不明になっている場合、死亡の可能性が高いことがあります。

失踪宣告とは、条件を満たしたときに死亡の取り扱いをする制度です。

行方不明が長期化した場合、家族が困ります。

行方不明の人の財産を処分できないし、行方不明者の配偶者は再婚できないからです。

失踪宣告で、死亡の取扱いをすることができます。

②7年生死不明で普通失踪

一般的に失踪宣告といった場合、普通失踪を指しています。

生死不明の期間を失踪期間と言います。

普通失踪では、失踪期間が7年必要です。

家庭裁判所が失踪宣告をした場合、死亡と見なされます。

家庭裁判所の状況や事件の内容によっては、調査のために1年以上かかります。

生死不明のまま7年以上経過したと認められる場合、家庭裁判所は失踪宣告をすることができます。

③1年生死不明で特別失踪(危難失踪)

大災害や大事故にあって、行方不明になることがあります。

大災害や大事故に遭った場合、死亡している可能性が非常に高いものです。

特別失踪(危難失踪)とは、「戦地に行った者」「沈没した船舶に乗っていた者」「その他死亡の原因となる災難に遭遇した者」などを対象にする失踪宣告です。

生死不明のまま1年以上経過したと認められる場合、家庭裁判所は失踪宣告をすることができます。

5住所が分からない相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット

相続が発生した後、相続手続を進めたいのに住所が分からない相続人や行方不明の相続人がいて困っている人はたくさんいます。

自分たちで手続しようとして、挫折する人も少なくありません。

不在者財産管理人選任の申立てなど家庭裁判所に手続きが必要になる場合などは、専門家のサポートが必要になることが多いでしょう。

裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。

途方に暮れた相続人をサポートして、相続手続を進めることができます。

自分たちでやってみて挫折した人や相続手続で不安がある方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

特別縁故者の申立期間は3か月

1特別縁故者に財産が分与される

①相続人不存在なら国庫帰属

相続人になる人は、法律で決まっています。

相続人がまったくいない天涯孤独の人がいます。

相続人はいるけど、相続放棄をすることがあります。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなかったと扱われます。

相続人が不存在の場合、相続財産は国庫に帰属します。

②特別縁故者は家庭裁判所が判断

相続人が不存在であっても、遺言書があれば遺言書の指示どおりに財産を引き継ぐことができます。

遺言書を作成する人は、多くはありません。

遺言書がない場合、相続財産は国庫に帰属するのが原則です。

特別縁故者とは、被相続人に特別な縁故があった人です。

相続財産を国庫に帰属させるより、特別な関係にあった人に分与した方が適切なことがあります。

相続人不存在である場合、家庭裁判所に対して特別縁故者財産分与の申立てをすることができます。

家庭裁判所に特別縁故者と認められれば、相続財産を分与されます。

特別縁故者は、自動で認められるものではありません。

特別縁故者であるか、家庭裁判所が判断します。

2特別縁故者の申立期間は3か月

①相続人不存在確定後にスタート

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

相続人がいるのに、特別縁故者が認められることはありません。

相続人が存在するのか存在しないのか、確定させるのが先決です。

相続人の存在が分からないまま、特別縁故者の申立は受け付けてもらえません。

特別縁故者財産分与の申立ては、相続人不存在確定後に提出します。

特別縁故者の申立期間のスタートは、相続人不存在が確定したときです。

②催告期間満了から3か月

相続人が不存在の場合、相続財産は国庫に帰属します。

相続人が見当たらないからと言っても、自動で国庫に帰属するわけではありません。

相続財産清算人が国庫に帰属させます。

相続財産清算人とは、相続財産を清算して国庫に帰属させる人です。

家庭裁判所は、申立てによって相続財産清算人を選任します。

相続財産清算人を選任したら、家庭裁判所は官報に公告を出します。

相続財産清算人の選任・相続権主張の公告です。

相続権を主張する人は催告期間満了日までに裁判所に申出てくださいと言う内容です。

催告期間満了日までに申出ないと、相続権を行使できなくなります。

催告期間中にだれも申出ないと、相続人不存在が確定します。

催告期間満了で、相続人不存在が確定します。

特別縁故者の申立期間のスタートは、相続人不存在が確定したときです。

催告期間満了から3か月以内に、特別縁故者財産分与の申立てをします。

③申立期間のスタートは連絡されない

家庭裁判所は、相続財産清算人の選任・相続権主張の公告を官報に出します。

公告期間は、6か月以上です。

官報を見ると、相続権を主張する人に対して催告期間満了日が掲載されています。

催告期間満了日になっても、連絡はありません。

家庭裁判所も相続財産清算人も、特別縁故者財産分与の申立てができますよと知らせてはくれません。

自主的に催告期間満了日を確認して、自分から家庭裁判所に特別縁故者財産分与の申立てをする必要があります。

申立期間のスタートは、連絡されません。

④申立期間3か月は延長されない

特別縁故者財産分与の申立期間は、3か月です。

催告期間満了から3か月以内であることは、民法第958条の2第2項にはっきり書いてあります。

申立期間3か月を延長する制度は、ありません。

法律にはっきりと書いてあるから、厳格に運用されます。

相続財産清算人の選任・相続権主張の公告期間は6か月あるから、その間に準備ができるはずです。

申立期間3か月は、延長されません。

⑤申立期間3か月経過で国庫帰属

特別縁故者財産分与の申立期間は、3か月です。

申立期間3か月は、延長されません。

申立期間3か月を経過すると、特別縁故者財産分与の申立ては受付されません。

申立期間3か月経過後は、救済制度がありません。

申立期間3か月を経過すると、相続財産は国庫に帰属することになります。

3特別縁故者の申立期間3か月を逃さないための方法

①相続財産清算人の選任・相続権主張の公告を確認

相続財産清算人の選任・相続権主張の公告には、催告満了日が記載されています。

催告満了日に、相続人不存在が確定します。

特別縁故者の申立期間3か月を逃さないための方法1つ目は、相続財産清算人の選任・相続権主張の公告を確認することです。

②相続財産清算人に確認

相続財産清算人は、相続財産を国庫に帰属させるまで財産管理をする人です。

国庫に帰属させるまでのスケジュールを把握しています。

相続財産清算人に対して、直接問い合わせることができます。

特別縁故者の申立期間3か月を逃さないための方法2つ目は、相続財産清算人に確認することです。

③家庭裁判所に確認

相続財産清算人の選任・相続権主張の公告は、家庭裁判所が出します。

家庭裁判所は、公告の内容を把握しています。

家庭裁判所に対して、直接問い合わせることができます。

特別縁故者の申立期間3か月を逃さないための方法2つ目は、家庭裁判所に確認することです。

4特別縁故者に対する財産分与の申立ての流れ

①相続財産清算人選任の申立て

相続人がまったくいない場合、相続財産は最終的には国庫に帰属します。

相続人がまったくいない場合、家庭裁判所に相続財産清算人を選んでもらいます。

②債権者受遺者へ申出の公告

相続財産清算人から、債権者や受遺者に対して公告が出されます。

債権者は、お金を払ってもらう権利がある人です。

受遺者は、遺言書で財産を受け取る権利がある人です。

債権者は、相続財産から払ってもらいたいと考えるでしょう。

相続財産清算人は、相続財産から支払をして清算します。

③相続人不存在が確定

相続権主張の催告期間が満了した場合、相続人不存在が確定します。

特別縁故者に対して財産が分与されるのは、相続人がいないときです。

戸籍謄本で確認するだけでなく、相続権主張の公告をします。

④特別縁故者に対する財産分与の申立て

相続人不存在が確定した場合、特別縁故者に対する財産分与の申立てをすることができます。

特別縁故者に対する財産分与の申立期間は、3か月です。

⑤特別縁故者に対する財産分与の審判

家庭裁判所で特別縁故者として認められた場合、相続財産の一部または全部が分与されます。

特別縁故者として認められなかった場合、相続財産は国庫に帰属します。

5特別縁故者に期待するよりも遺言書作成で遺贈

①特別縁故者財産分与の申立ての期限は3か月

特別縁故者財産分与の申立ての期限は、3か月です。

相続人不存在が確定しても、だれも連絡してくれません。

期限3か月は、想像以上に短いでしょう。

特別縁故者財産分与の申立ての期限は、3か月です。

②特別縁故者は家庭裁判所が判断

相続人不存在の場合、相続財産は国庫に帰属するのが原則です。

特別縁故者に認められた場合、相続財産の分与を受けることができます。

特別縁故者に認められる要件は、先に説明したとおりです。

特別縁故者に認められるか、家庭裁判所が判断します。

主観的に特別縁故者であると思っても、証拠がないと家庭裁判所は認めてくれないでしょう。

家庭裁判所は、客観的な証拠を基に判断するからです。

特別縁故者に認められるのは、想像以上に高いハードルがあります。

特別縁故者は、家庭裁判所が判断します。

③分与される財産は家庭裁判所が判断

相続財産から分与される財産は、家庭裁判所の裁量で判断します。

莫大な相続財産があっても、わずかな財産だけ分与されることがあります。

わずかな縁故だけであれば、わずかな財産だけ分与されるでしょう。

主観的に深い縁故があると思っても、充分な証拠がないと家庭裁判所は認めてくれないでしょう。

証拠に不足があると、深い縁故があると認められません。

家庭裁判所は、客観的な証拠を基に判断するからです。

特別縁故者に認められても全財産が分与されるには、想像以上に高いハードルがあります。

分与される財産は、家庭裁判所が判断します。

④遺言書作成で迅速確実に遺贈

特別縁故者に対する相続財産分与の申立てをしてから財産が分与されるまで、1年程かかります。

特別縁故者と認められるか、家庭裁判所が判断します。

分与される財産は、家庭裁判所が判断します。

特別縁故者として財産分与を受けるためには、想像以上に高いハードルがあります。

遺言書を作成しておけば、確実に遺贈することができます。

遺言執行者を指名すれば、いっそう確実になるでしょう。

証拠提出をして家庭裁判所の審査を受ける必要がないからです。

家庭裁判所の審査などがないから、迅速に財産を引き継ぐことができます。

特別縁故者に期待するより、遺言書を作成して遺贈がおすすめです。

⑤公正証書遺言作成がおすすめ

遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。

自筆証書遺言は、自分で書いて作る遺言書です。

公正証書遺言は、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。

公正証書遺言は公証人が関与するから、高い信頼性があります。

公正証書遺言を作成することで、トラブル防止になるでしょう。

公正証書遺言作成がおすすめです。

6遺言書作成と遺言執行を司法書士に依頼するメリット

相続手続はタイヘンですが、相続人がいない場合もタイヘンです。

相続人がいないから、財産は国に持っていかれて、何もしなくていいと軽く考えがちです。

実際は、被相続人が死亡してから国庫に帰属するまで1年以上の時間がかかります。

財産の内容によっては、100万円以上の費用の負担があることも見逃せません。

国に持っていかれるよりは、お世話になった人に受け継いでもらいたい、自分の気持ちを活かしてくれる慈善団体などに使ってもらいたいという気持ちがある人もいるでしょう。

お世話になった人に受け継いでもらいたい、自分の気持ちを活かしてくれる慈善団体などに使ってもらいたいという意思は遺言書で実現できます。

お世話になった人に受け継いでもらいたい場合、特別縁故者に対する相続財産分与の申立てができます。

特別縁故者は、必ずしも認められるとは限りません。

認められても、財産の一部のみの場合もあります。

何より、家庭裁判所に対する手続ですから、一般の人には高いハードルです。

遺言書に、遺贈することを書き、遺言執行者を決めておけば、手間はかかりません。

適切な遺言書作成と遺言執行者選任は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

相続で兄弟姉妹の戸籍謄本を取得する方法

1兄弟姉妹相続は戸籍謄本収集がタイヘン

①相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は、次のとおりです。

(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

②相続人は戸籍謄本で証明する

相続手続の最初の難関が相続人の確定です。

相続が発生した場合、だれが相続人になるのか家族にとっては当然分かっていることでしょう。

家族にとっては当たり前のことでも、第三者には分かりません。

相続の手続先には、客観的に証明する必要があります。

相続人を客観的に証明するとは、戸籍謄本で証明するということです。

戸籍には、その人の身分事項がすべて記載されています。

身分事項とは、その人の出生、結婚、離婚、養子縁組、離縁、認知、死亡、失踪など身分関係の項目です。

過去の身分関係の事項を家族に秘密にしているかもしれません。

戸籍謄本を確認すると、すべて明るみに出ます。

戸籍には、身分事項がすべて記載されているからです。

戸籍謄本をすべて揃えることで、相続人を客観的に証明することができます。

③兄弟姉妹相続で必要になる戸籍謄本

被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。

兄弟姉妹相続で必要になる戸籍謄本は、次のとおりです。

(1)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

(2)被相続人の父の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

(3)被相続人の母の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

(4)兄弟姉妹全員の現在戸籍

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本で、被相続人に子どもがいないことを証明することができます。

兄弟姉妹が相続人になると聞くと、父母が同じ兄弟姉妹だけを想像しがちです。

相続人になる兄弟姉妹は、異父兄弟と異母兄弟を含みます。

異父兄弟と異母兄弟の存在を確認するため、父と母の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要になります。

ときには異父兄弟と異母兄弟と面識がないかもしれません。

見知らぬ相続人が見つかっても、相続手続から除外することはできません。

兄弟姉妹相続では、たくさんの戸籍謄本が必要になります。

兄弟姉妹相続は、戸籍謄本の収集がタイヘンです。

2戸籍謄本は本人のみが取得できる

①同一戸籍の人は無条件で取得できる

戸籍は、その人の身分事項が記録されています。

身分関係の項目は、その人のプライベートな項目です。

自分のプライベートな情報は、みだりに他人に知られたくないでしょう。

戸籍謄本は、第三者が興味本位で取得することはできません。

戸籍に記載されている人は、自分の戸籍謄本を請求することができます。

本人が自分の戸籍謄本を取得する場合、本人確認のうえ交付されます。

自分の戸籍謄本だから、委任状が要らないのは当然です。

結婚や離婚、養子縁組や離縁などで、その戸籍から別の戸籍に移ることがあります。

別の戸籍に移った後でも、自分の戸籍です。

除籍された後でも、自分の戸籍を取得することができます。

同一戸籍の人は、無条件で取得することができます。

②直系血族と配偶者は委任状なしで取得できる

戸籍に記載されている人の配偶者は、委任状なしで戸籍謄本を請求することができます。

本人から、委任状を出してもらう必要はありません。

戸籍に記載されている人の直系尊属と直系卑属は、委任状なしで戸籍謄本を請求することができます。

本人から、委任状を出してもらう必要はありません。

直系とは、親子関係によってつながっている関係のことです。

本人から見て、父母や祖父母は親子関係によってつながっています。

本人から見て、子どもや孫は親子関係によってつながっています。

父母、祖父母、子ども、孫などは、直系です。

尊属とは、前の世代の血族です。

本人から見て、父母や祖父母は前の世代の血族です。

本人から見て、父母や祖父母は直系尊属です。

父母や祖父母は、委任状なしで戸籍謄本を請求することができます。

卑属とは、後の世代の血族です。

本人から見て、子どもや孫は後の世代の血族です。

本人から見て、子どもや孫は直系卑属です。

子どもや孫は、委任状なしで戸籍謄本を請求することができます。

3兄弟姉妹の戸籍謄本を取得する方法

①親の戸籍にいる兄弟姉妹の戸籍謄本は取得できる

兄弟姉妹が親の戸籍にいることがあります。

直系血族は、戸籍謄本を取得することができます。

親の戸籍を取得すると、兄弟姉妹が記載されています。

直系血族は、無条件で取得することができます。

②兄弟姉妹に委任状を出してもらって取得できる

婚姻をすると、新たな戸籍が編製されます。

兄弟姉妹が婚姻している場合、親の戸籍から除籍されています。

新しく編成された戸籍の謄本は、無条件で取得することはできません。

兄弟姉妹は、直系尊属ではありません。

兄弟姉妹は、直系卑属ではありません。

戸籍謄本は、本人のみが取得できます。

兄弟姉妹に委任状を出してもらった場合、戸籍謄本を取得することができます。

③権利行使や義務の履行に必要なとき取得できる

権利行使や義務の履行に必要な場合、委任状なしで戸籍謄本を請求することができます。

権利行使や義務の履行に必要な場合、戸籍謄本を取得するための正当な理由があると言えます。

権利行使や義務の履行に必要な場合であると認められるためには、客観的な具体的な理由が必要です。

客観的な具体的な理由の裏付けとなる書類を準備する必要があります。

会社などの法人が権利行使や義務の履行のため、戸籍謄本が必要になることがあります。

権利行使や義務の履行に必要な場合と認められれば、会社などの法人が請求することができます。

権利行使や義務の履行に必要な場合であることが認められた場合、委任状なしで戸籍謄本を請求することができます。

④国等に提出する必要があるとき取得できる

国や地方自治体に提出する必要がある場合、委任状なしで戸籍謄本を請求することができます。

国や地方自治体に提出する必要がある場合、戸籍を取得するための正当な理由があると言えます。

相続登記をする場合、法務局にたくさんの戸籍謄本を提出します。

相続登記は、国や地方自治体に提出する必要がある場合です。

国に提出する必要がある場合だから、委任状なしで戸籍謄本を請求することができます。

国や地方自治体に提出する必要があると認められるためには、客観的な具体的な書類が必要です。

国等に提出する必要があると認められた場合、委任状なしで戸籍謄本を請求することができます。

⑤兄弟姉妹の戸籍謄本を発行してもらうためには

兄弟姉妹は、直系血族ではありません。

兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合、担当者から発行できませんと言われてしまうことがあります。

兄弟姉妹の戸籍謄本は、無条件で発行してもらうことはできません。

正当な理由があれば、発行してもらうことができます。

正当な理由があることを担当者に分かってもらうことが重要です。

権利行使や義務の履行に必要なとき取得できることは、戸籍法第10条の2第1項第1号にはっきり書いてあります。

国等に提出する必要があるとき取得できることは、戸籍法第10条の2第1項第2号にはっきり書いてあります。

担当者に法律の条文を示して説得する必要があるかもしれません。

そのうえで権利行使や義務の履行に必要であることや国等に提出する必要があることを分かってもらう必要があります。

分かってもらうために必要な書類は、事案によって異なります。

適切な書類を準備して、市区町村役場の担当者に分かってもらうことが重要です。

発行できませんと言われてしまうのは、担当者に分かってもらえていないことが原因です。

兄弟姉妹の戸籍謄本を発行してもらうためには、準備が重要です。

4兄弟姉妹の戸籍謄本は広域交付で取得できない

①近隣の市区町村役場で戸籍謄本を取得できる

相続が発生したら、相続手続先に相続人を証明しなければなりません。

本籍地の市区町村役場に戸籍謄本を請求するのは、大きな手間と時間がかかります。

令和6年3月1日から戸籍謄本の広域交付が始まりました。

広域交付制度を利用すれば、本籍地以外の市区町村役場で戸籍謄本を請求することができます。

広域交付制度を利用して、近隣の市区町村役場で戸籍謄本を取得することができます。

②広域交付は第三者請求ができない

権利行使や義務の履行に必要なとき、兄弟姉妹の戸籍謄本を取得することができます。

国等に提出する必要があるとき、兄弟姉妹の戸籍謄本を取得することができます。

本人や直系血族、配偶者以外の人が請求することを第三者請求と言います。

第三者請求ができるのは、権利行使や義務の履行に必要なときや国等に提出する必要があるときです。

戸籍にはその人のプライベートな事柄が記載されています。

特別な理由について、厳格な審査が必要です。

特別な理由が明らかにできない場合、戸籍謄本を発行してもらうことはできません。

第三者が戸籍謄本を請求する場合、広域交付を利用することはできません。

5住民票の広域交付は使えない

①近隣の市区町村役場で住民票を取得できる

住民票は、住民票を置く市区町村役場で取得するのが原則です。

住民基本台帳ネットワークシステムを利用することで、近隣の市区町村役場で住民票を取得することができます。

例えば、名古屋市に住民票を置く人が名古屋市以外の市区町村役場で住民票を取得することができます。

名古屋市以外に住民票を置く人が名古屋市の各区役所で住民票を取得することができます。

②広域交付の住民票は本籍が記載されない

相続登記をする場合、被相続人や相続人の住民票が必要になります。

相続登記で必要になる住民票は、本籍の記載が必要です。

戸籍謄本に記載されている人と同一人物であることを確認するためです。

広域交付で発行される住民票には、本籍が記載されません。

広域交付の住民票は本籍が記載されないから、相続登記で使うことができません。

③住民票の除票は広域交付で取得できない

相続登記をする場合、被相続人の住民票の除票が必要になります。

広域交付では、住民票の除票は発行されません。

被相続人の住民票の除票は、住民票を置いていた市区町村役場に請求する必要があります。

④戸籍の広域交付で附票は取得できない

相続登記をする場合、被相続人や相続人の住民票が必要になります。

住民票に代えて、戸籍の附票を提出しても差し支えありません。

戸籍謄本は、条件を満たせば近隣の市区町村役場で取得することができます。

戸籍謄本の附票は、戸籍の広域交付の対象外です。

戸籍の附票は、本籍地の市区町村役場に請求する必要があります。

6相続人確定を司法書士に依頼するメリット

本籍地の変更や国による戸籍の作り直し(改製)で多くの方は、何通もの戸籍を渡り歩いています。

相続手続のために、たくさんの戸籍謄本を集めなければなりません。

古い戸籍は現在と形式が違っています。

慣れないと、読みにくいものです。

現代とちがって、古い戸籍は手書きで書いてあります。

手書きの達筆な崩し字で書いてあると、分かりにくいものです。

戸籍集めは、相続以上にタイヘンです。

本籍地を何度も変更している人は、たくさんの戸籍を渡り歩いています。

結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている人は、戸籍が何度も作り直されています。

戸籍をたくさん渡り歩いているので、戸籍集めは膨大な手間と時間がかかります。

段取りよく要領よく手続するには、ちょっとしたコツがいります。

お仕事や家事でお忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続をおまかせできます。

相続人調査でお困りのことがあれば、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

養子縁組をしたときの戸籍の記載

1養子縁組で相続人になる

①子どもは相続人になる

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は、次のとおりです。

(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

②相続人は戸籍謄本で証明

相続人になる人は、法律で決まっています。

家族にとって、だれが相続人になるか当然のことと考えているでしょう。

相続人になる人は、戸籍謄本で客観的に証明する必要があります。

相続人は、戸籍謄本で証明します。

③養子になったときの戸籍の記載例

●養親の戸籍の記載例

身分事項 養子縁組

【縁組日】年〇〇月〇〇日

【共同縁組者】〇〇〇〇

【養子氏名】〇〇〇

●養子の戸籍の記載例

身分事項:養子縁組

【縁組日】〇年〇〇月〇〇日

【養父氏名】〇〇〇〇

【養母氏名】〇〇〇〇

【従前戸籍】〇〇〇市〇〇区〇〇町一丁目〇〇番地 〇〇〇〇(筆頭者)

④実子と養子は平等

養子縁組をすると、養子は養親の子どもになります。

被相続人に実子がいても、養子は相続人です。

実子と養子は、同じ子どもだからです。

実子と養子は、区別されません。

実子と養子は、同じ相続分と同じ遺留分です。

遺留分とは、相続人に認められる最低限の権利です。

実子と養子は、平等です。

⑤養子縁組届をしてから戸籍反映まで2週間

養子縁組をする場合、市区町村役場に養子縁組届を提出します。

養子縁組届の提出先は、養親または養子の本籍地もしくは住所地の市区町村役場です。

養子縁組をすると、戸籍に記録されます。

戸籍に記録するのは、本籍地の市区町村役場です。

本籍地の市区町村役場に提出した場合、戸籍に反映するまでに1週間程度かかるでしょう。

本籍地でない市区町村役場に養子縁組届を提出した場合、本籍地の市区町村役場に回送されます。

本籍地の市区町村役場に提出した場合、戸籍に反映するまでに2週間程度かかるでしょう。

急いで養子縁組の記載がある戸籍謄本を取得したい場合、窓口で申し出ると配慮してもらえることがあります。

養子縁組届をしてから戸籍反映まで、2週間程度かかります。

2単身者が養子になったときの戸籍の記載

①単身者が養子になったときは養親の氏になる

単身者が養子になったときは、養親の氏になります。

養子が成年でも未成年でも、養親の氏になります。

養親の氏は、変更されません。

単身者が養子になったときは、養親の氏になります。

②養親の現在戸籍に養子が入るパターン

単身者が養子になる養子縁組をした場合、戸籍の記載は3パターンあります。

パターン1つ目は、養親の現在戸籍に入るパターンです。

③戸籍は異動せず身分事項が記載されるだけのパターン

養親と養子が同じ戸籍にいる場合、戸籍を異動させる必要はありません。

例えば、父母が離婚した後に再婚すると、配偶者と連れ子が同じ戸籍になります。

同じ戸籍にいても、配偶者と連れ子は親子ではありません。

配偶者と連れ子が養子縁組をすると、親子になります。

パターン2つ目は、戸籍は異動せず身分事項が記載されるだけのパターンです。

④新戸籍が編製されて養親子が入るパターン

養親が戸籍の筆頭者や筆頭者の配偶者でない場合、新戸籍が編製されます。

新戸籍が編製された後、養親と養子が入ります。

例えば、親の戸籍に入っている子どもが養親になるケースです。

パターン3つ目は、新戸籍が編製されて養親子が入るパターンです。

3婚姻中の人が養子になったときの戸籍の記載

①戸籍の筆頭者が養子になると養親の氏になる

婚姻をすると、夫婦のために新戸籍が編製されます。

婚姻をするときに、氏を改めなかった人が戸籍の筆頭者です。

戸籍の筆頭者が養子になる養子縁組をした場合、養子は養親の氏になります。

養子の配偶者は、養子縁組をしなくても養親の氏になります。

夫婦は、同じ氏になるからです。

戸籍の筆頭者が養子になると、養親の氏になります。

②新戸籍が編製されて養子夫婦が入るパターン

戸籍の筆頭者が養子になる養子縁組をした場合、養子夫婦のために新戸籍が編製されます。

新戸籍が編製された後、養子と養子の配偶者が入ります。

戸籍の筆頭者が養子になる養子縁組をした場合、養子は養親の氏になります。

新しい氏の戸籍が必要になるからです。

パターン4つ目は、新戸籍が編製されて養子夫婦が入るパターンです。

③子どもを新戸籍に入れるときは入籍届

婚姻中の人が養子になる養子縁組をした場合、養子夫婦に子どもがいることがあるでしょう。

新戸籍が編製された後、養子と養子の配偶者が入ります。

養子の子どもは、元の戸籍に残ったままです。

養子の子どもは、自動で養親の氏になりません。

子どもを同じ氏にして同じ戸籍に入れるためには、入籍届が必要です。

父母が氏を改めたことで父母と子どもの氏が異なる場合、家庭裁判所の許可は不要です。

家庭裁判所の許可が不要になるのは、父母が婚姻中のみの取り扱いです。

子どもを新戸籍に入れるときは、市区町村役場に対して入籍届を提出します。

④戸籍の筆頭者の配偶者が養子になると氏はそのまま

戸籍の筆頭者の配偶者が養子になる養子縁組をした場合、氏は変更されません。

婚姻時の氏が優先されるからです。

養親と養子は親子になるけど、別の氏です。

戸籍の筆頭者の配偶者が養子になると、氏はそのままです。

⑤戸籍は異動せず身分事項が記載されるだけのパターン

婚姻をすると、夫婦のために新戸籍が編製されます。

夫婦は、新戸籍に入っています。

戸籍の筆頭者の配偶者が養子になる養子縁組をした場合、養親の戸籍に入りません。

戸籍には、夫婦と未婚の子どもしか入れないからです。

戸籍の筆頭者の配偶者が養子になっても、養親の氏に変更されません。

戸籍の筆頭者の配偶者が養子になった場合、戸籍は異動しません。

戸籍は異動せず、身分事項だけ記載されます。

パターン5つ目は、戸籍は異動せず身分事項が記載されるだけのパターンです。

4特別養子になったときの戸籍の記載

①特別養子は実親との親子関係が終了する

養子には、2種類あります。

特別養子と普通養子です。

養子縁組とは、血縁関係による親子関係の他に、法律上の親子関係を作る制度です。

子どものいない夫婦が養子縁組をする、配偶者の連れ子と養子縁組するといったことは日常的に聞くことあります。

一般的に、単に「養子」と言ったら、普通養子を指していることがほとんどです。

特別養子では、養子縁組をした後、血縁関係のある実親との親子関係が終了します。

普通養子では、養子縁組をした後、血縁関係のある実親との親子関係が継続します。

特別養子になると、実親を相続しません。

実親との親子関係が終了しているからです。

特別養子は、実親との親子関係が終了します。

②実親の戸籍→養子ひとりの戸籍→養親の戸籍へ異動

特別養子であることは、戸籍謄本を読み解けば判明します。

特別養子は、実親の戸籍→養子ひとりの戸籍→養親の戸籍へ異動します。

特別養子であることは、他人に知られたくないと考える人も多いでしょう。

特別養子の福祉のため、専門的な知識がないとカンタンには分からないような配慮がされています。

特別養子は、実親の戸籍→養子ひとりの戸籍→養親の戸籍へ異動します。

③特別養子になったときの戸籍の記載例

●実親の戸籍の記載例

身分事項 特別養子縁組

【特別養子縁組の裁判確定日】 令和〇年〇月〇日

【届出日】 令和〇年〇月〇日

【届出人】 養父母

【送付を受けた日】 令和〇年〇月〇日

【受理者】 〇〇県〇〇市長

【新本籍】 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号

【縁組後の氏】 〇〇

この記載がされると、実親の戸籍から除籍されます

●特別養子ひとりの戸籍の記載例

本籍 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号(実親の本籍地)

氏名 〇〇〇〇(養親の氏)

戸籍に記録されている者

名 〇〇

生年月日 令和〇年〇月〇日

父 〇〇〇〇(養父の氏名)

母 〇〇〇〇(養母の氏名)

続柄 長男

(途中省略)

身分事項 特別養子縁組

【特別養子縁組の裁判確定日】 令和〇年〇月〇日

【養父氏名】 〇〇〇〇

【養母氏名】 〇〇〇〇

【届出日】 令和〇年〇月〇日

【届出人】 父母

【送付を受けた日】 令和〇年〇月〇日

【受理者】 〇〇県〇〇市長

【従前戸籍】 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 〇〇〇〇

【入籍戸籍】 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 〇〇〇〇

実親の本籍地と同じ本籍地、養親の氏の名前で、養子が筆頭者になった新戸籍が作られます。

普通養子のように養父、養母ではなく、父母の欄に、養親の氏名が記載されます。

続柄の欄には、普通養子のように養子、養女ではなく、長男、長女などと記載されます。

新戸籍が作られたら、その日のうちに除籍されて養親の戸籍に入籍します。

●養親の戸籍の記載例

身分事項 民法817条の2

【民法817条の2による裁判確定日】 令和〇年〇月〇日

【届出日】 令和〇年〇月〇日

【届出人】 父母

【従前戸籍】 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 〇〇〇〇

養親の身分事項には、何も記載がされません。

養子の身分事項にだけ、民法817条の2と記載がされます。

法律の専門知識がない人が見ても、何のことか分からないでしょう。

従前戸籍に実親の本籍地と同じ本籍地が記載されるものの、筆頭者は養子本人です。

実親の氏名は、記載されません。

特別養子であることを知られたくない人のための配慮がされています。

④特別養子は実親の戸籍謄本を取得できない

特別養子では、養子縁組をした後、血縁関係のある実親との親子関係が終了します。

特別養子は、実親の直系卑属でなくなります。

実親が死亡しても、相続しません。

特別養子は、実親が死亡しても直系卑属として戸籍謄本を取得することはできません。

5相続人調査を司法書士に依頼するメリット

本籍地の変更や国による戸籍の作り直し(改製)で多くの方は、何通もの戸籍を渡り歩いています。

古い戸籍は現在と形式が違っていて読みにくかったり、手書きの達筆な崩し字で書いてあって分かりにくかったりします。

慣れないと戸籍謄本集めは、タイヘンです。

本籍地を何度も変更している方や結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている方がいるでしょう。

戸籍をたくさん渡り歩いていると、膨大な手間と時間がかかります。

戸籍には被相続人の結婚や離婚、子どもや養子の存在といった身分関係がすべて記録されています。

時には、家族の方が知らない相続人が明らかになることもあります。

相続人を確定させるために戸籍謄本を集めるだけでも、知識のない人にはタイヘンな作業です。

家族の方が知らない相続人が明らかになると、精神的な負担はさらに大きいものになります。

相続手続のうち、専門家に任せられるものは任せてしまうことができます。

事務負担を軽減することができます。

戸籍謄本や住民票の取り寄せは、司法書士は代行します。

相続人調査でお困りの方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。