Archive for the ‘相続人調査’ Category

失踪宣告による法的な死亡日は7年満了した日

1失踪宣告で死亡と見なされる

①残された家族のため失踪宣告

相当長期間、行方不明になっている場合、死亡している可能性が高い場合があります。

条件を満たした場合、死亡の取り扱いをすることができます。

失踪宣告とは、行方不明の人が死亡した取り扱いとするための手続です。

失踪宣告がされたら、たとえ死亡していなくても死亡した取り扱いをします。

行方不明が長期化した場合、家族が困ります。

家族であっても、行方不明の人の財産を処分することができません。

行方不明者の配偶者は、再婚することができません。

残された家族のために、行方不明者を死亡したものと扱う制度が失踪宣告の制度です。

②長期間生死不明でも自動で死亡扱いにならない

失踪宣告は、家庭裁判所の手続です。

たとえ長期間生死不明であっても、自動で失踪宣告がされることはありません。

失踪宣告がされると、極めて重大な法的効果があるからです。

家庭裁判所が関与して、社会的に正当な手続で慎重に確定させる必要があるからです。

法的効果の重大性を考慮して、家庭裁判所は公平中立的に審査します。

③普通失踪と特別失踪(危難失踪)

失踪宣告には、2種類があります。

普通失踪と特別失踪(危難失踪)です。

失踪宣告とは、行方不明の人が死亡した取り扱いとするための手続です。

死亡したことが確認できないのに、死亡と見なされます。

死亡と見なされるという強い効果があります。

失踪宣告が認められるためには、次の条件があります。

(1)行方不明の人が生死不明であること

(2)生死不明のまま一定期間継続していること

2失踪宣告による法的な死亡日は7年満了した日

①家庭裁判所が失踪宣告する

失踪宣告における家庭裁判所の役割は、死亡の効果を宣言することです。

民法が定めた基準に従って、法的な死亡日はすでに定まっています。

家庭裁判所は、法的な死亡日を決める権限がありません。

法的な死亡日は民法が定めるから、家庭裁判所は死亡日を変更する裁量が認められていません。

家庭裁判所が失踪宣告をすることで、法的な効果を確定させます。

法的な死亡日を確定させるまで、さまざまな手続を行います。

失踪宣告には重大な効果があるから、慎重に手続を進める必要があるからです。

失踪宣告では複数の日付が登場するため、どれが死亡日か分かりにくくなりがちです。

特に、審判日や官報公告日は区切りとして印象に残りやすく、誤解が生じやすい日付です。

②普通失踪は7年満了日に死亡と見なされる

(1)普通失踪の失踪期間は7年

一般的に失踪宣告といった場合、普通失踪を指しています。

失踪期間とは、生死不明の期間です。

普通失踪では、失踪期間が7年必要です。

7年は生存の可能性と残された家族の生活の限界における均衡点として、法律が定めた期間です。

生死不明とは、客観的に生きている情報も死亡した情報も得られない状態です。

普通失踪による法的な死亡日は、7年満了した日です。

(2)失踪期間7年の起算点

失踪宣告の申立てを受付けたら、家庭裁判所はさまざまな公的機関に調査をします。

失踪期間7年の起算点は、客観的に最後に消息が確認できた日です。

例えば、次の日が起算点になります。

・最後に会った日

・最後に電話やメール等で連絡が取れた日

・最後に生存が確認できた日

生死不明の人がいつの間にか、いなくなっていることがあるでしょう。

さまざまな調査から遅くともこのころには生死不明だったと、家庭裁判所が認定することができます。

家庭裁判所が認定した日から、起算します。

最後に消息が確認できた日は、家庭裁判所が判断します。

失踪宣告で死亡と扱うから、客観的事実が重視されます。

家族の記憶や主張などで、人為的に操作できる日を起算点にすることはできません。

失踪期間7年の起算点は、失踪宣告の要件を満たしているか確認するための日に過ぎません。

(3)7年満了日に死亡と見なされる

普通失踪では、生死不明のまま7年満了した日に死亡と見なされます。

普通失踪による法的な死亡日は、7年満了した日です。

例えば、令和2年2月14日に最後に生存が確認された場合、令和9年2月14日に失踪期間7年が満了します。

法的な死亡日は、令和9年2月14日です。

(4)初日不算入の影響を受けない

失踪期間7年の起算点は、最後に消息が確認できた日です。

最後に消息が確認できた日は、失踪期間7年の初日です。

死亡と見なされる日は、令和9年2月14日であって令和9年2月15日ではありません。

③特別失踪(危難失踪)は危難が去ったときに死亡と見なされる

(1)特別失踪(危難失踪)の失踪期間は1年

特別失踪(危難失踪)は、事故や災害などで生死不明になったときに適用されます。

死亡の可能性が非常に高いときに認められる特別な失踪宣告です。

失踪期間は短いのは、生存の可能性が非常に低いからです。

特別失踪(危難失踪)の失踪期間は、1年です。

(2)生死不明1年で失踪宣告の申立てができる

たとえ長期間生死不明であっても、自動で失踪宣告がされることはありません。

家族など利害関係人から、失踪宣告の申立てが必要です。

帰りを待つ家族の心情に、配慮するためです。

特別失踪(危難失踪)では、生死不明から1年経過すると失踪宣告の申立てができます。

(3)危難が去ったときに死亡と見なされる

普通失踪の失踪期間は、7年です。

普通失踪では、生死不明のまま7年満了した日に死亡と見なされます。

特別失踪(危難失踪)の失踪期間は、1年です。

特別失踪(危難失踪) では、危難が去ったときに死亡と見なされます。

失踪期間が満了したときに、死亡と見なされるのではありません。

生死不明1年は、失踪宣告の申立てができる要件に過ぎません。

④失踪宣告の審判日は死亡の効果を宣言した日

(1)家庭裁判所は死亡の効果を確定するのみ

失踪宣告の手続には、家庭裁判所が関与します。

失踪宣告を受けると、死亡と見なされます。

家庭裁判所は、死亡の効果を宣言するに過ぎません。

失踪宣告の審判日は、法的な死亡日ではありません。

失踪宣告の審判日は、死亡の効果を確認した日です。

(2)家庭裁判所は死亡日を創作できない

失踪宣告の審判日は、法的な死亡日ではありません。

失踪宣告の審判日を法的な死亡日にすると、家庭裁判所が死亡日を創作することになるからです。

家庭裁判所が死亡日を創作できるとすると、事件や審理期間で死亡日が異なることになります。

公平性や中立性の観点から、大きな問題になります。

失踪宣告は死亡の効果があるから、相続などに大きな影響を与えます。

相続や身分関係の安定性を害することは許されません。

(3)失踪宣告の審判確定日も法的な死亡日ではない

失踪宣告の審判は2週間経過で、確定します。

失踪宣告の審判が確定した日も、法的な死亡日ではありません。

失踪宣告の審判が確定した日も、失踪宣告に必要な手続日のひとつに過ぎません。

⑤官報公告日は法的な死亡日ではない

(1)官報公告は失踪宣告の手続の一部

失踪宣告の申立てを受付けたら、家庭裁判所は慎重に審査します。

官報公告は、失踪宣告の手続の途中の一部です。

官報公告をしても、死亡と見なされるわけではありません。

(2)官報公告で情報収集する

失踪宣告の手続で、家庭裁判所は官報に公告を出します。

官報公告の内容は、次のとおりです。

・次の人に失踪宣告の申立てがありました。

・該当の人や該当の人の生死を知る人は、家庭裁判所に届出をしてください。

・届出がないと、失踪宣告されます。

家庭裁判所は、官報公告で情報収集します。

官報公告は、家庭裁判所の調査が透明で公平であることの表れです。

官報公告日は、法的な死亡日ではありません。

ときには、本人や本人の生存情報が寄せられることがあります。

生存情報が寄せられたら、もちろん死亡扱いはされません。

(3)公告期間満了日も死亡日ではない

官報公告には、公告期間が定められています。

公告期間は、次のとおりです。

・普通失踪3か月以上

・特別失踪(危難失踪) 1か月以上

公告期間が満了しても、死亡扱いはされません。

公告期間満了日も、法的な死亡日ではありません。

(4)公告期間は家庭裁判所が判断する

公告期間は、情報収集のための便宜的期間に過ぎません。

公告期間は、事件の性質や家庭裁判所判断で適宜左右されます。

公告期間満了日を法的な死亡日にすると、家庭裁判所が死亡日を創作することになります。

公平性や中立性の観点から、大きな問題になります。

家庭裁判所が恣意的に死亡日を創作することは、許されることではありません。

相続や身分関係の安定性を維持するため、公告期間満了日も法的な死亡日にはなりません。

3失踪宣告後は失踪届で戸籍に反映

①失踪宣告確定後は死亡届でなく失踪届

失踪宣告は、家庭裁判所の審判です。

家庭裁判所が失踪宣告の審判をした後、審判が確定しても市区町村役場に連絡されることはありません。

失踪宣告の審判が確定した後に、市区町村役場に届出が必要です。

失踪届とは、失踪宣告の審判が確定した後に市区町村役場に提出する届出です。

死亡したときに提出する死亡届とは、別の書類です。

失踪届は、多くの市区町村役場でホームページからダウンロードができます。

失踪届が受理されると、失踪宣告がされたことが戸籍に記載されます。

②失踪宣告がされたときの戸籍の記載例

戸籍には次のように記載されます。

【死亡とみなされる日】令和〇年〇月〇日

【失踪宣告の裁判確定日】令和〇年〇月〇日

【届出日】令和〇年〇月〇日

【届出人】親族 〇〇〇〇

③失踪宣告が記載された戸籍で相続手続

失踪宣告を受けると、たとえ死亡していなくても死亡した取り扱いをします。

失踪宣告を受けた人を被相続人として、相続が発生します。

相続手続の基準になるのが、死亡と見なされる日です。

死亡と見なされる日が、相続発生の日です。

4失踪宣告がされるまで時間がかかる

手順①失踪の事実が発生

長期間、生死不明の状態が続きます。

失踪期間は、次のとおりです。

・普通失踪 7年以上

・特別失踪(危難失踪) 1年以上

手順②失踪宣告の申立て

家族など利害関係人が失踪宣告の申立てを提出します。

失踪宣告の申立日は、法的な死亡日ではありません。

法的な死亡日は、利害関係人などが自由に決めることはできないからです。

手順③家庭裁判所の審査

家庭裁判所は、公的機関などに対して生存の痕跡がないか慎重に調査します。

手順④官報公告

生存の痕跡がない場合、家庭裁判所が官報に公告を出します。

官報公告は、家庭裁判所からの呼びかけです。

官報による公告を出した日は、法的な死亡日ではありません。

官報公告が満了した日は、法的な死亡日ではありません。

手順⑤失踪宣告の審判

官報公告をしても生存情報がない場合、失踪宣告の審判がされます。

失踪宣告の審判によって、民法が定めた日に死亡と見なされます。

死亡と見なされる日は、次のとおりです。

・普通失踪 7年満了した日

・特別失踪(危難失踪) 危難が去った日

手順⑥失踪届の提出

市区町村役場に、失踪届を提出します。

失踪届提出には、失踪宣告の審判書と確定証明書が必要です。

5生死不明の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット

相続人が行方不明であることは、割とよくあることです。

行方不明の相続人がいると、相続手続を進めることができません。

困っている遺族はどうしていいか分からないまま、途方に暮れてしまいます。

裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。

途方に暮れた相続人をサポートして、相続手続を進めることができます。

相続手続で不安がある方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

失踪宣告を受けた後に起きることの全体像

1 失踪宣告で死亡と見なされる

①残された家族のため失踪宣告

相当長期間、行方不明になっている場合、死亡している可能性が高い場合があります。

条件を満たした場合、死亡の取り扱いをすることができます。

失踪宣告とは、行方不明の人が死亡した取り扱いとするための手続です。

失踪宣告がされたら、たとえ死亡していなくても死亡した取り扱いをします。

失踪宣告は、死亡と判断するものではなく法律関係を整理する手続です。

行方不明が長期化した場合、家族が困ります。

家族であっても、行方不明の人の財産を処分することができません。

行方不明者の配偶者は、再婚することができません。

残された家族のために、行方不明者を死亡したものと扱う制度が失踪宣告の制度です。

②普通失踪と特別失踪(危難失踪)

失踪宣告には、2種類あります。

普通失踪と特別失踪(危難失踪)です。

普通失踪と特別失踪(危難失踪)で、失踪期間が異なります。

失踪期間とは、生死不明の期間です。

一般的に失踪宣告といった場合、普通失踪を指しています。

普通失踪の失踪期間は、7年です。

特別失踪(危難失踪)とは「戦地に行った者」「沈没した船舶に乗っていた者」「その他死亡の原因となる災難に遭遇した者」などを対象にする失踪宣告です。

特別失踪(危難失踪) の失踪期間は、1年です。

2失踪宣告を受けた後に起きることの全体像

①失踪宣告を受けた後に財産関係で起きること

(1)死亡と見なされる日に相続が発生する

失踪宣告がされると、たとえ死亡していなくても死亡した取り扱いをします。

普通失踪では生死不明になってから7年間経過したときに、死亡したものと見なされます。

特別失踪(危難失踪)では危難が去ったときに、死亡したものと見なされます。

たとえ死亡していなくても死亡した取り扱いをするから、相続が開始します。

失踪宣告では、死亡と見なされる日が重要です。

死亡と見なされる日に、相続が発生するからです。

失踪宣告の申立て日や審判日は、相続発生日とは無関係です。

死亡と見なされる日を基準に、相続人を確認します。

(2)相続登記ができる

被相続人が不動産を保有していた場合、不動産の名義変更をします。

失踪宣告を受けた人が不動産を保有していた場合、不動産の名義変更をします。

失踪宣告を受けると、死亡の扱いを受けるからです。

相続登記には、3年の期限が決められました。

相続登記の義務を怠ると、ペナルティーの対象になります。

(3)預貯金の相続手続ができる

相続が発生すると、預貯金は相続人が相続します。

失踪宣告を受けた人の預貯金は、相続人が相続します。

失踪宣告で死亡扱いがされるから、相続手続を進めることができます。

(4)生命保険の死亡保険金を受け取れる

行方不明者に生命保険がかけてある場合、死亡保険金を請求することができます。

死亡保険金を請求する場合、多くの保険会社で失踪宣告の審判書と確定証明書が必要です。

失踪宣告の審判書を見ないと、災害特約などに該当しているか分からないからです。

(5)住宅ローンは団体信用生命保険で完済

団体信用生命保険とは、住宅ローンの返済に特化した生命保険です。

住宅ローンの債務者が死亡したとき、保険金で住宅ローンが完済になります。

民間の金融機関で住宅ローンを組む場合、団体信用生命保険の加入が条件になっているのがほとんどです。

住宅ローンの債務者が失踪宣告を受けた場合、保険金で住宅ローンが完済になります。

失踪宣告は、死亡と見なす制度だからです。

(6)失踪宣告で借金を引き継ぐ

借金を抱えたまま、債務者が行方不明になることがあります。

長期間生死不明のまま、失踪宣告を受けることがあります。

行方不明者の借金は、相続財産です。

行方不明者の相続人が借金を相続します。

(7)相続放棄ができる

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

長期間生死不明であっても、失踪宣告がされるまでは生きている扱いです。

被相続人の生前は、相続放棄をすることはできません。

失踪宣告を受けた後、相続人は相続放棄をすることができます。

相続放棄には、3か月の期限があります。

相続があったことを知ってから3か月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。

(8)相続税申告が必要になる

失踪宣告を受けた人の財産規模が一定以上である場合、相続税申告が必要になります。

②失踪宣告を受けた後に身分関係で起きること

(1)失踪届提出で戸籍に記載される

失踪宣告は、家庭裁判所の審判です。

家庭裁判所が失踪宣告の審判をした後、審判が確定しても市区町村役場に連絡されることはありません。

失踪宣告の審判が確定した後に、市区町村役場に失踪届を提出する必要があります。

失踪届は、死亡届とは別の届出です。

失踪届が受理されることで、失踪宣告がされたことが戸籍に記載されます。

失踪宣告が記載された戸籍謄本を提出することで、生死不明の人が法的に死亡した取り扱いがされることを証明できます。

戸籍には、次のように記載されます。

【死亡とみなされる日】令和〇年〇月〇日

【失踪宣告の裁判確定日】令和〇年〇月〇日

【届出日】令和〇年〇月〇日

【届出人】親族 ○○○○

(2)配偶者は再婚できる

行方不明者が失踪宣告を受けたら、死亡した扱いがされます。

行方不明者に配偶者がいる場合、死別と同じ扱いがされます。

失踪宣告によって婚姻関係は、終了になります。

死別した後、生存配偶者は再婚することができます。

失踪宣告を受けた後、残された配偶者は再婚することができます。

③帰ってきたら失踪宣告の取消

(1)生存が判明しても自動で失踪宣告は取消されない

長期間行方不明であっても、新天地で元気に生きていることがあります。

失踪宣告がされても、本人は何も困らず元気に生きているかもしれません。

何らかの手続のために戸籍謄本などを取得すると、失踪宣告がされていることに気が付きます。

失踪宣告がされた人の生存が判明しても、自動で失踪宣告は取消されません。

失踪宣告がされた人の生存が判明したら、家庭裁判所に対して失踪宣告取消の申立てをします。

(2)失踪宣告取消で財産は返還

失踪宣告によって財産を受け取った人は、失踪宣告の取消で財産を返還する必要があります。

例えば、次の財産を受け取った場合、返還が必要です。

・生命保険の死亡保険金

・相続財産

・遺族年金

財産を受け取った人が行方不明の人が生きていることを知っていても知らなくても、返還義務があります。

返還する財産は、現に利益を受けている限度と考えられています。

現に利益を受けている限度とは、返還時点でその者の財産状態の中に残っている利得です。

例えば、受け取った財産を生活費として費消したら、生活費相当額の利益を受けていると言えます。

生活費相当額を返還する必要があります。

(3)第三者に渡った財産は取り返せない

財産を受け取った人は、自分の財産を処分することができます。

例えば、不動産を相続したら、第三者に売却することがあるでしょう。

財産を受け取った人と第三者の両方とも、行方不明者が生きていることは知らないでしょう。

失踪宣告取消前に第三者に売却した不動産は、取り返せません。

取消前に善意でなされた法律行為は、失踪宣告取消の影響を受けないからです。

失踪宣告の取消を受けた人は、相続人に対して現に利益を受けている限度で返還請求をすることができます。

(4)配偶者の再婚は有効のまま

失踪宣告が取消されたら、婚姻関係は復活します。

失踪宣告を受けた後、残された配偶者は再婚することができます。

再婚した後に、行方不明者が帰ってくることがあります。

行方不明者が帰ってきた場合、再婚は有効のままです。

行方不明者との婚姻関係は、復活しません。

再婚した人の生活の安定を保護するためです。

3失踪宣告の申立て前に知っておくべき注意点

①失踪宣告には時間がかかる

(1)失踪期間を満たす必要がある

失踪宣告には、2種類があります。

普通失踪と特別失踪(危難失踪)です。

一般的に失踪宣告といった場合、普通失踪を指しています。

失踪期間とは、生死不明の期間です。

普通失踪では、失踪期間が7年必要です。

特別失踪(危難失踪)とは「戦地に行った者」「沈没した船舶に乗っていた者」「その他死亡の原因となる災難に遭遇した者」などを対象にする失踪宣告です。

死亡している可能性が非常に高いので、失踪期間は短い期間です。

特別失踪(危難失踪)では、失踪期間が1年で済みます。

失踪宣告がされるためには、失踪期間を満たす必要があります。

(2)失踪宣告する際に家庭裁判所の調査

失踪宣告がされると死亡の扱いがされるから、家庭裁判所は慎重に調査をします。

家庭裁判所の調査で、消息が判明することも少なくありません。

消息が判明したら、失踪宣告の申立ては却下されます。

(3)家庭裁判所から官報公告

家庭裁判所は調査を終えた後、官報公告を行います。

官報公告の内容は、行方不明者に対する届出の呼びかけです。

届出期間満了日は、次のとおりです。

・普通失踪 3か月以上

・特別失踪(危難失踪) 1か月以上

届出期間満了日までに、届出がないと失踪宣告がされます。

失踪宣告の申立てを行うと、直ちに失踪宣告が出ると期待してしまうかもしれません。

失踪宣告の申立てをしても失踪宣告がされるまで、1年程度かかるのが通常です。

②失踪宣告の申立人は限られている

(1)失踪宣告には申立てが必要

生死不明のまま一定期間継続していると、失踪宣告がされます。

自動で、失踪宣告がされることはありません。

長期間行方不明であっても、家族は帰りを待っていることがあるからです。

家族の心情に配慮して、失踪宣告は申立てが必要です。

(2)失踪宣告の申立人は利害関係人のみ

失踪宣告の申立人は、民法上、利害関係人と定められています。

利害関係人と定められているものの、法律上の利害関係人に限定されると考えられています。

単なる利害関係人は、申立人になることはできません。

法律上の利害関係人に限定される理由は、次のとおりです。

・失踪宣告は、死亡扱いと言う重大な効果があるため。

・失踪宣告の悪用や濫用を防止するため。

・本人の権利や利益を保護すべきだから。

法律上の具体的な利害関係がある人だけが申立人になることができます。

(3)心配しているだけでは申立てができない

失踪宣告がされると、重大な結果が発生します。

単なる友人や知り合いが心配しているだけでは、法律上の利害関係人に認められません。

感情だけで申立てを認めると、濫用のおそれがあるからです。

③死亡と見なされる日は自由に選べない

失踪宣告がされると、行方不明者は死亡と見なされます。

死亡と見なされる日に、相続が発生します。

死亡と見なされる日は、次の日です。

・普通失踪 生死不明から7年経過した日

・特別失踪(危難失踪) 危難が去った日

死亡と見なされる日は、法律で決められています。

死亡と見なされる日は、失踪宣告の申立日とは無関係です。

4生死不明の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット

相続人が行方不明であることは、割とよくあることです。

行方不明の相続人がいると、相続手続を進めることができません。

相続が発生した後、困っている人はたくさんいます。

自分たちで手続しようとして、挫折する方も少なくありません。

失踪宣告の申立ては、家庭裁判所に手続が必要になります。

通常ではあまり聞かない手続になると、専門家のサポートが必要になることが多いでしょう。

信託銀行などは、高額な手数料で相続手続を代行しています。

被相続人が生前、相続人のためを思って、高額な費用を払っておいても、信託銀行はこのような手間のかかる手続を投げ出して知識のない遺族を困らせます。

知識のない相続人が困らないように高額でも費用を払ってくれたはずなのに、これでは意味がありません。

税金の専門家なども対応できないでしょう。

困っている遺族はどうしていいか分からないまま、途方に暮れてしまいます。

裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。

途方に暮れた相続人をサポートして、相続手続を進めることができます。

自分たちでやってみて挫折した方も、信託銀行などから丸投げされた方も、相続手続で不安がある方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

失踪宣告の申立て前に知っておくべき注意点

1失踪宣告で死亡と見なされる

①家族のために失踪宣告

相当長期間、行方不明になっている場合、死亡している可能性が高いことがあります。

条件を満たした場合、死亡の取り扱いをすることができます。

失踪宣告とは、行方不明の人が死亡した取り扱いとするための手続です。

失踪宣告がされたら、たとえ死亡していなくても死亡した取り扱いをします。

行方不明が長期化すると、家族が困ります。

家族であっても、行方不明の人の財産を処分することができません。

行方不明者の配偶者は、再婚することができません。

残された家族のために、行方不明者を死亡したものと扱う制度が失踪宣告の制度です。

②失踪宣告には条件がある

失踪宣告とは、行方不明の人が死亡した取り扱いとするための手続です。

失踪選考がされると、死亡と見なされるという強い効果があります。

失踪宣告が認められるためには、次の条件があります。

(1)行方不明の人が生死不明であること

(2)生死不明のまま一定期間継続していること

③失踪宣告で相続が発生する

失踪宣告がされると、相続が発生します。

失踪宣告がされると、死亡と見なされるからです。

相続人になるはずの人が先に死亡したら、代襲相続が発生します。

失踪宣告で死亡と見なされても、代襲相続は発生します。

相続人が後に死亡したら、数次相続が発生します。

失踪宣告がされると、死亡と見なされる日に相続が発生します。

死亡と見なされる日は、自由に選ぶことができません。

失踪宣告で相続が発生すると、相続が複雑になります。

④失踪宣告で婚姻関係が終了する

失踪宣告がされると、婚姻関係が終了します。

失踪宣告がされると、死亡と見なされるからです。

失踪宣告がされた人の配偶者は、再婚することができます。

2失踪宣告の申立て前に知っておくべき注意点

①失踪宣告には時間がかかる

(1)失踪期間を満たす必要がある

失踪宣告には、2種類があります。

普通失踪と特別失踪(危難失踪)です。

一般的に失踪宣告といった場合、普通失踪を指しています。

失踪期間とは、生死不明の期間です。

普通失踪では、失踪期間が7年必要です。

特別失踪(危難失踪)とは「戦地に行った者」「沈没した船舶に乗っていた者」「その他死亡の原因となる災難に遭遇した者」などを対象にする失踪宣告です。

死亡している可能性が非常に高いので、失踪期間は短い期間です。

特別失踪(危難失踪)では、失踪期間が1年で済みます。

失踪宣告がされるためには、失踪期間を満たす必要があります。

(2)失踪宣告する際に家庭裁判所の調査

失踪宣告がされると死亡の扱いがされるから、家庭裁判所は慎重に調査をします。

家庭裁判所は、次のような記録の照会をします。

・住民票の異動履歴

・戸籍の動き

・運転免許証の更新履歴

・雇用保険の履歴

・出入国の記録

行方不明者がどこかで生活している痕跡がないか、家庭裁判所が調査します。

家庭裁判所の調査で、消息が判明することも少なくありません。

消息が判明したら、失踪宣告の申立ては却下されます。

生死不明の状態が継続しているか、慎重に確認します。

(3)申立人や家族に照会

申立人や家族に対して、家庭裁判所が調査します。

調査方法は、次の方法のいずれかです。

・家庭裁判所から照会書が届く

・家庭裁判所から電話照会

・家庭裁判所に呼出して面談

家庭裁判所からは、申立ての経緯や最後に連絡が取れた日などが質問されます。

最後に連絡が取れた日などは、分からないことが多いでしょう。

分からないと答えても、差し支えありません。

(4)家庭裁判所から官報公告

家庭裁判所は調査を終えた後、官報公告を行います。

官報公告の内容は、行方不明者に対する届出の呼びかけです。

届出期間満了日は、次のとおりです。

・普通失踪 3か月以上

・特別失踪(危難失踪) 1か月以上

届出期間満了日までに、届出がないと失踪宣告がされます。

(5)申立てから失踪宣告がされるまでの期間

失踪宣告の申立てを行うと、直ちに失踪宣告が出ると期待してしまうかもしれません。

失踪宣告の申立てをしても失踪宣告がされるまで、1年程度かかるのが通常です。

失踪宣告の申立ては、慎重に運用されているからです。

(6)失踪宣告後は失踪届で戸籍に反映

失踪宣告の審判が確定した後に、市区町村役場に届出が必要です。

失踪届とは、失踪宣告の審判が確定した後に市区町村役場に提出する届出です。

提出期限は、失踪宣告の審判が確定してから10日以内です。

死亡したときに提出する死亡届とは、別の書類です。

失踪届は、多くの市区町村役場でホームページからダウンロードができます。

失踪届が受理されることで、失踪宣告がされたことが戸籍に記載されます。

②失踪宣告の申立人は限られている

(1)失踪宣告には申立てが必要

生死不明のまま一定期間継続していると、失踪宣告がされます。

自動で、失踪宣告がされることはありません。

長期間行方不明であっても、家族は帰りを待っていることがあるからです。

家族の心情に配慮して、失踪宣告は申立てが必要です。

(2)失踪宣告の申立人は利害関係人のみ

失踪宣告の申立人は、民法上、利害関係人と定められています。

利害関係人と定められているものの、法律上の利害関係人に限定されると考えられています。

単なる利害関係人は、申立人になることはできません。

法律上の利害関係人に限定される理由は、次のとおりです。

・失踪宣告は、死亡扱いと言う重大な効果があるため。

・失踪宣告の悪用や濫用を防止するため。

・本人の権利や利益を保護すべきだから。

法律上の具体的な利害関係がある人だけが申立人になることができます。

(3)心配しているだけでは申立てができない

失踪宣告がされると、重大な結果が発生します。

単なる友人や知り合いが心配しているだけでは、法律上の利害関係人に認められません。

感情だけで申立てを認めると、濫用のおそれがあるからです。

(4)役所や検察官は申立てができない

行方不明の人がいる場合、検察官が不在者財産管理人の申立てをすることができます。

不在者財産管理人とは、行方不明の人の財産を管理する人です。

失踪宣告の申立ては、役所や検察官が申立人になることができません。

財産管理と死亡扱いは、法的影響力の重さが大きく違います。

国家や自治体が職権で進める制度設計では、ありません。

行方不明者の帰りを待つ親族の気持ちを尊重する目的もあります。

③死亡と見なされる日に相続発生

(1)失踪宣告の申立日は死亡と見なされる日と無関係

失踪宣告がされると、行方不明者は死亡と見なされます。

死亡と見なされる日に、相続が発生します。

死亡と見なされる日は、次の日です。

・普通失踪 生死不明から7年経過した日

・特別失踪(危難失踪) 危難が去った日

死亡と見なされる日は、法律で決められています。

死亡と見なされる日は、失踪宣告の申立日とは無関係です。

(2)相続が複雑になる

死亡と見なされる日は、自由に決めることができません。

死亡と見なされる日によっては、代襲相続や数次相続が発生することがあります。

遺産分割協議に参加する人をよく確認する必要があります。

失踪宣告があると、相続が複雑になりがちです。

④行方不明者が帰ってきたら失踪宣告の取消

(1)失踪宣告は自動で取消されない

長期間行方不明であっても、新天地で元気に生きていることがあります。

失踪宣告がされても、本人は何も困らず元気に生きているかもしれません。

何らかの手続のために戸籍謄本などを取得すると、失踪宣告がされていることに気が付きます。

失踪宣告がされた人の生存が判明しても、自動で失踪宣告は取消されません。

失踪宣告がされた人の生存が判明したら、家庭裁判所に対して失踪宣告取消の申立てをします。

(2)受け取った財産は返還する

失踪宣告によって財産を受け取った人は、失踪宣告の取消で財産を返還する必要があります。

例えば、次の財産を受け取った場合、返還が必要です。

・生命保険の死亡保険金

・相続財産

・遺族年金

財産を受け取った人が行方不明の人が生きていることを知っていても知らなくても、返還義務があります。

返還する財産は、現に利益を受けている限度と考えられています。

現に利益を受けている限度とは、返還時点でその者の財産状態の中に残っている利得です。

例えば、受け取った財産を生活費として費消したら、生活費相当額の利益を受けていると言えます。

生活費相当額を返還する必要があります。

(3)第三者に渡った財産は取り返せない

財産を受け取った人は、自分の財産を処分することができます。

例えば、不動産を相続したら、第三者に売却することがあるでしょう。

財産を受け取った人と第三者の両方とも、行方不明者が生きていることは知らないでしょう。

失踪宣告取消前に第三者に売却した不動産は、取り返せません。

取消前に善意でなされた法律行為は、失踪宣告取消の影響を受けないからです。

失踪宣告の取消を受けた人は、相続人に対して現に利益を受けている限度で返還請求をすることができます。

3失踪宣告の申立ての方法

①申立てができる人

申立てができる人は、法律上の利害関係がある人です。

具体的には、次の人です。

・配偶者

・相続人

・受遺者

・不在者財産管理人

②申立先

行方不明者の住所地または居住地を管轄する家庭裁判所です。

家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。

③必要書類

失踪宣告の申立書に添付する書類は、次のとおりです。

・行方不明者の戸籍謄本

・行方不明者の住民票または戸籍の附票

・失踪を証する資料

・申立人の利害関係を証する資料

④費用

(1)手数料

失踪宣告の申立て手数料は、800円です。

申立書に収入印紙を貼り付けて納入します。

(2)連絡用の郵便切手

家庭裁判所が手続に使う郵便切手を予納します。

郵便切手の額面や枚数は、裁判所ごとに異なります。

(3)官報公告料

失踪宣告では、2回官報公告があります。

官報公告料は、4816円です。

家庭裁判所の指示があってから、納入します。

⑤失踪宣告の流れ

手順(1)失踪宣告の申立て

失踪宣告の申立書と必要書類を準備して、家庭裁判所に提出します。

窓口に出向いて提出しても郵送で提出しても、差し支えありません。

手順(2)家庭裁判所の調査

公的機関などに生活している痕跡がないか、家庭裁判所が確認します。

手順(3)官報公告

行方不明者に対して、届出るように官報で公告します。

普通失踪の場合、届出期間は3か月です。

手順(4)失踪宣告の審判

届出がなければ、失踪宣告の審判がされます。

異議がなければ、そのまま確定します。

手順(5)失踪届を市区町村役場に提出

失踪宣告の審判と確定証明書を添えて、市区町村役場に失踪届を提出します。

失踪届を提出すると、戸籍に反映します。

4生死不明の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット

相続人が行方不明であることは、割とよくあることです。

行方不明の相続人がいると、相続手続を進めることができません。

相続が発生した後、困っている人はたくさんいます。

自分たちで手続しようとして、挫折する方も少なくありません。

失踪宣告の申立ては、家庭裁判所に手続が必要になります。

通常ではあまり聞かない手続になると、専門家のサポートが必要になることが多いでしょう。

信託銀行などは、高額な手数料で相続手続を代行しています。

被相続人が生前、相続人のためを思って、高額な費用を払っておいても、信託銀行はこのような手間のかかる手続を投げ出して知識のない遺族を困らせます。

知識のない相続人が困らないように高額でも費用を払ってくれたはずなのに、これでは意味がありません。

税金の専門家なども対応できないでしょう。

困っている遺族はどうしていいか分からないまま、途方に暮れてしまいます。

裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。

途方に暮れた相続人をサポートして、相続手続を進めることができます。

自分たちでやってみて挫折した方も、信託銀行などから丸投げされた方も、相続手続で不安がある方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

連絡のつかない相続人への対処法

1連絡のつかない相続人がいると相続手続が進められない

①遺産分割協議成立には相続人全員の合意が必要

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。

遺産分割協議成立には、相続人全員の合意が必要です。

一部の相続人を含めずに合意しても、遺産分割協議は成立しません。

②連絡が取れない相続人を除外できない

相続人になる人は、法律で決められています。

さまざまな家族の事情から、家族と疎遠になった相続人がいることがあります。

たとえ疎遠になっても、法律で決められた人は相続人です。

たとえ連絡が取れなくても、遺産分割協議から除外できません。

連絡が取れない相続人を含めずに合意しても、遺産分割協議は成立しません。

遺産分割協議成立には、相続人全員の合意が必要だからです。

③多数決で遺産分割協議は成立しない

遺産分割協議を成立させるためには、多数決は不足です。

遺産分割協議成立には、相続人全員の合意が必要だからです。

多数決で、遺産分割協議は成立しません。

④資産の凍結が続く

遺産分割協議が成立しないと、相続手続を進めることはできません。

連絡のつかない相続人がいると、資産の凍結が続きます。

連絡のつかない相続人がいると、遺産分割協議を成立させることができないからです。

2連絡のつかない相続人への対処法

①相続人の住所は戸籍の附票で判明する

相続手続を進めるためには、相続人全員の協力が必要です。

相続人調査をすると、連絡先が分からない相続人が見つかることがあります。

相続人調査で相続人の戸籍謄本を取得するときに、一緒に戸籍の附票を請求します。

戸籍の附票とは、住所の異動が記録された書類です。

住民票は、住民票を置いている市区町村役場に請求します。

住所が分からないと、住民票は請求できません。

戸籍の附票は、本籍地の市区町村役場に請求します。

相続人調査をするから、本籍地は必ず判明します。

戸籍謄本や戸籍の附票は、相続人であれば、だれでも請求することができます。

相続人の住所は、戸籍の附票で判明します。

②手紙を書いて相続手続協力のお願い

相続人の住所が判明したら、手紙を書いて相続手続に協力してもらえるようにお願いします。

丁寧に言葉を選んで、先方の気分を害さないように配慮しましょう。

内容は、次の事項がいいでしょう。

・被相続人と手紙を送る人の関係

・被相続人が死亡した事実

・相続関係説明図

連絡先を書いて、連絡が欲しいとお願いします。

電話や面談で詳細な説明をすると、スムーズでしょう。

その気がなくても先方がいい印象を持たないと、その後の手続が難航します。

③協力してもらえないときは遺産分割調停の申立て

(1) 遺産分割調停で相続人全員の合意を目指す

手紙を書いて相続手続に協力してもらえるようにお願いしても、連絡を拒否されることがあります。

連絡を拒否されても、遺産分割協議から除外することはできません。

遺産分割調停とは、家庭裁判所の助力を得て相続人の合意形成を目指す手続です。

遺産分割調停で合意できれば、遺産分割をすることができます。

(2)一部の相続人が申立人になれる

遺産分割調停の申立てができるのは、次の人です。

・共同相続人

・包括受遺者

・相続分の譲受人

一部の相続人が他の相続人を相手方にとして、遺産分割調停の申立てができます。

(3)申立先

申立先は、相手方のうち一人の住所地を管轄する家庭裁判所です。

家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。

(4)必要書類

遺産分割調停の申立書に添付する書類は、次のとおりです。

・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

・相続人全員の現在戸籍

・相続関係説明図

・相続人全員の住民票または戸籍の附票

・相続財産に関する資料

・遺産分割に関する事情説明書

・進行に関する照会回答書

(5)申立費用

・手数料

申立手数料は、被相続人1人につき1200円です。

申立書に収入印紙を貼り付けて、納入します。

・連絡用の郵便切手

手続に必要な郵便切手を家庭裁判所に予納します。

切手の額面や枚数は、家庭裁判所によって異なります。

(6)家庭裁判所から呼出しがある

遺産分割調停の申立てを受付けると、相続人を家庭裁判所に呼び出します。

家庭裁判所から呼出しがあると、話し合いに応じる可能性が高まります。

(7)家庭裁判所の呼出しに応じなかったら遺産分割審判に移行

遺産分割調停は、相続人全員参加が原則です。

呼出しに応じない相続人がいる場合、裁判所の運用によっては再度呼出しをします。

遺産分割調停の呼出しに、強制力はありません。

家庭裁判所の呼び出しに応じない相続人がいると、遺産分割調停は成立しません。

正当な理由なく欠席が続くと、遺産分割調停は不成立になります。

家庭裁判所の呼出しに応じなかったら、遺産分割審判に移行します。

遺産分割審判とは、家庭裁判所が遺産の分割方法を決定する手続です。

相続人間で話し合いがつかない場合、裁判所が客観的証拠に基づいて公平に判断します。

相続人間で話し合いがつかないとき、最終的に裁判所が遺産の分け方を決定します。

3条件が合えば使える裁判所の制度

①行方不明の相続人のために不在者財産管理人選任の申立て

(1)不在者財産管理人が行方不明者の財産管理をする

長期間行方不明になると、住民票が職権消除されることがあります。

住民票や戸籍の附票を取得できても、郵便が送り返されることがあります。

住民票上の住所地に、住んでいないことがあるからです。

不在者財産管理人とは、行方不明者の財産管理をする人です。

(2)不在者財産管理人が遺産分割協議に参加

行方不明の相続人に代わって、不在者財産管理人が遺産分割協議に参加します。

不在者財産管理人が遺産分割協議に参加すれば、有効に遺産分割協議を成立させることができます。

(3)申立てができる人

不在者財産管理人選任の申立てができるのは、次の人です。

・行方不明の人の配偶者

・行方不明者が死亡したときに相続人にあたる人

・行方不明者とともに共同相続人になる他の相続人

・債権者などの利害関係人

・検察官

(4)申立先

申立先は、行方不明者の住所地を管轄する家庭裁判所です。

家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。

(5)必要書類

不在者財産管理人選任の申立書に添付する書類は、次のとおりです。

・行方不明者の戸籍謄本

・行方不明者の戸籍の附票

・不在者財産管理人の候補者の住民票か戸籍の附票

・行方不明であることが分かる資料

・行方不明者の財産状況の分かる資料

・利害関係の分かる資料

(6)申立費用

・手数料

申立手数料は、行方不明者1人につき、800円です。

申立書に収入印紙を貼り付けて、納入します。

・連絡用の郵便切手

手続に必要な郵便切手を家庭裁判所に予納します。

切手の額面や枚数は、家庭裁判所によって異なります。

・予納金

不在者財産管理人選任の申立てをする際に、家庭裁判所に予納金を納入します。

予納金の額は事件によって、異なります。

おおむね数十万円~100万円程度です。

行方不明の人の財産が充分あれば、財産から管理にかかる費用を支払います。

(7)権限外行為の許可の申立て

不在者財産管理人は、行方不明の人の財産を保存管理をする人です。

原則として、財産の保存管理以外の権限はありません。

例えば、不動産の修繕は、財産の保存行為と認められます。

遺産分割協議は、財産の保存管理ではなく処分行為です。

不在者財産管理人が有効に遺産分割協議を成立させるため、家庭裁判所の許可が必要です。

遺産分割協議は、権限外行為だからです。

家庭裁判所の許可を得るためには、行方不明の相続人に法定相続分の財産の確保が必要です。

行方不明の相続人に不利になるような遺産分割協議をすることは、家庭裁判所が許可しません。

②生死不明の相続人のために失踪宣告の申立て

(1)失踪宣告で死亡と見なされる

相当長期間、行方不明になっている場合、死亡している可能性が高い場合があります。

条件を満たした場合、死亡の取り扱いをすることができます。

失踪宣告とは、行方不明の人が死亡した取り扱いとするための手続です。

(2)普通失踪と特別失踪(危難失踪)

一般的に失踪宣告といった場合、普通失踪を指しています。

生死不明の期間を失踪期間と言います。

普通失踪では、失踪期間が7年必要です。

特別失踪(危難失踪)では、失踪期間が1年で済みます。

特別失踪(危難失踪)とは、大災害や大事故に遭ったときの失踪宣告です。

(3)申立人は法律上の利害関係人のみ

失踪宣告の申立人は、利害関係人のみです。

失踪宣告の申立てができる利害関係人とは、法律上の利害関係人に限定すると考えられています。

(4)申立先

申立先は、生死不明の人の住所地を管轄する家庭裁判所です。

家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。

(5)必要書類

失踪宣告の申立書に添付する書類は、次のとおりです。

・生死不明の人の戸籍謄本

・生死不明の人の戸籍の附票

・失踪を証明する資料

・利害関係の分かる資料

(6)申立費用

・手数料

申立手数料は、生死不明の人1人につき、800円です。

申立書に収入印紙を貼り付けて、納入します。

・連絡用の郵便切手

手続に必要な郵便切手を家庭裁判所に予納します。

切手の額面や枚数は、家庭裁判所によって異なります。

(7)失踪宣告で相続が発生する

たとえ死亡していなくても、失踪宣告で死亡と見なされます。

失踪宣告で死亡と見なされるから、失踪宣告を受けた人に相続が発生します。

連絡がつかない相続人に失踪宣告がされると、死亡と見なされる日が重要です。

被相続人より先に死亡したと見なされる場合、代襲相続が発生します。

被相続人より後に死亡したと見なされる場合、数次相続が発生します。

だれが遺産分割協議に参加するべきか、慎重に判断します。

複数の相続が発生すると、遺産分割協議に参加する人を間違えやすくなるからです。

③10年経過で所在等不明共有者持分取得の申立て

(1)共有持分を取得できる

所在等不明共有者持分取得制度とは、不動産の共有者が所在不明であるときに他の共有者の請求で共有持分を取得することができる制度です。

遺産分割協議中、相続財産は相続人全員の共有です。

相続発生から10年経過すれば、で所在等不明共有者持分取得の申立てをすることができます。

(2)時価で供託する

所在不明共有者の持分を取得する際に、供託金を定める裁判をします。

供託金額は、所在不明共有者の共有持分の時価相当額を基礎にして裁判所が決定します。

(3)単に連絡に応じないときは使えない

所在等不明共有者持分取得の申立てができるのは、共有者が所在不明なときに限られます。

単なる連絡に応じない場合は、利用することができません。

4相続登記義務化でペナルティー

①相続登記義務化で期限は3年

相続財産に不動産が含まれる場合、不動産の名義変更をします。

相続登記とは、不動産の名義変更です。

相続登記には、3年の期限が定められました。

3年以内に相続登記をしないと、ペナルティーの対象になります。

ペナルティーの内容は、10万円以下の過料です。

②連絡のつかない相続人がいても相続登記義務化

遺産分割協議成立後に、相続登記をするのが一般的です。

連絡のつかない相続人がいると、遺産分割協議が成立させられなくなります。

連絡のつかない相続人がいても、相続登記義務化のペナルティーは免れられません。

③相続人申告登記でペナルティーを免れる

相続登記ができないとき、相続人申告登記をすることができます。

相続人申告登記とは、自分が相続人であることを法務局に申告する制度です。

相続登記をしていなくても相続人申告登記をすれば、相続登記義務化のペナルティーは免れられます。

5生前対策として遺言書作成

①遺言書があれば遺産分割協議は不要

遺言書を作成して、自分の財産をどのように引き継ぐか指定することができます。

遺言書で財産の分け方を指定してあれば、遺産分割協議は不要です。

遺言書のとおりに遺産分割をすることができるからです。

連絡のつかない相続人がいても、遺言書のとおりに遺産分割をすることができます。

②相続手続は遺言執行者におまかせ

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。

遺言執行者がいると、遺言者にとって安心です。

遺言執行者が確実に、遺言書の内容を実現してくれるからです。

遺言執行者がいると、相続人にとって安心です。

遺言執行者に、相続手続をおまかせすることができるからです。

連絡のつかない相続人がいても、遺言執行のために協力してもらう必要がなくなります。

③公正証書遺言がおすすめ

遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。

自筆証書遺言とは、遺言者がひとりで書いて作る遺言書です。

公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。

公証人は、法律の専門家です。

公正証書遺言は、公証人が関与するから無効になりにくい遺言書を作成することができます。

遺言書を作成するなら、公正証書遺言がおすすめです。

6連絡がつかない相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット

相続が発生した後、相続手続を進めたいのに住所が分からない相続人や行方不明の相続人がいて困っている人はたくさんいます。

自分たちで手続しようとして、挫折する人も少なくありません。

不在者財産管理人選任の申立てなど家庭裁判所に手続が必要になる場合などは、専門家のサポートが必要になることが多いでしょう。

裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。

途方に暮れた相続人をサポートして、相続手続を進めることができます。

自分たちでやってみて挫折した人や相続手続で不安がある方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

失踪宣告の申立人は法律上の利害関係人のみ

1失踪宣告で死亡と見なされる

①残された家族のため失踪宣告

相当長期間、行方不明になっている場合、死亡している可能性が高い場合があります。

条件を満たした場合、死亡の取り扱いをすることができます。

失踪宣告とは、行方不明の人が死亡した取り扱いとするための手続です。

失踪宣告がされたら、たとえ死亡していなくても死亡した取り扱いをします。

②普通失踪と特別失踪(危難失踪)

失踪宣告には、2種類があります。

普通失踪と特別失踪(危難失踪)です。

死亡したことが確認できないのに、死亡と見なされます。

死亡と見なされるという強い効果があります。

失踪宣告が認められるためには、次の条件があります。

(1)行方不明の人が生死不明であること

(2)生死不明のまま一定期間継続していること

普通失踪は、7年で死亡と見なされます。

特別失踪(危難失踪)は、1年で死亡と見なされます。

③死亡と見なされる日に死亡

失踪宣告は、家庭裁判所の審判です。

失踪宣告の審判が確定した後に、市区町村役場に届出が必要です。

失踪宣告の審判が確定した後に市区町村役場に提出する届出を失踪届と言います。

失踪届が受理されることで、失踪宣告がされたことが戸籍に記載されます。

普通失踪は行方不明になってから、7年経過した日に死亡と見なされます。

特別失踪(危難失踪)は危難が去ったときに、死亡と見なされます。

死亡と見なされる日は、家庭裁判所が判断します。

失踪宣告の審判日は、死亡日と無関係です。

死亡と見なされる日に、死亡したと扱われます。

2失踪宣告の申立人は法律上の利害関係人のみ

①利害関係人ではなく法律上の利害関係人に限定

失踪宣告の申立人は、民法上、利害関係人と定められています。

利害関係人と定められているものの、法律上の利害関係人に限定されると考えられています。

単なる利害関係人は、申立人になることはできません。

法律上の利害関係人に限定される理由は、次のとおりです。

・失踪宣告は、死亡扱いと言う重大な効果があるため。

・失踪宣告の悪用や濫用を防止するため。

・本人の権利や利益を保護すべきだから。

法律上の具体的な利害関係がある人だけが申立人になることができます。

②配偶者は法律上の利害関係人

(1)配偶者は常に相続人

行方不明者が死亡すると、配偶者は相続人になります。

行方不明者に財産があれば、財産を相続することができます。

(2)死亡により婚姻関係が消滅

行方不明者が死亡すると、配偶者は再婚することができます。

行方不明者が死亡すると、婚姻関係が消滅するからです。

単に再婚したいだけなら、失踪宣告をする必要がないかもしれません。

配偶者が3年以上生死不明である場合、離婚訴訟によって離婚ができるからです。

③相続人は法律上の利害関係人

(1)行方不明者が被相続人になるときの相続人

行方不明者が死亡すると、相続が発生します。

行方不明者に財産があれば、財産を相続することができます。

(2)行方不明者が共同相続人になるときの他の相続人

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

一部の相続人が生死不明になると、相続財産の分け方について話し合いができなくなります。

④後順位相続人は法律上の利害関係人ではない

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

子どもが相続人になるから、親などの直系尊属や兄弟姉妹は相続人になりません。

行方不明者が死亡しても、財産を取得することはありません。

後順位相続人は事実上の利害関係があったとしても、法律上の利害関係が認められません。

⑤相続人以外の親族は法律上の利害関係人ではない

相続人以外の親族は、法律上の利害関係人に該当しません。

行方不明者が死亡しても、財産を取得することはありません。

相続人以外の親族は事実上の利害関係があったとしても、法律上の利害関係が認められません。

⑥受遺者は法律上の利害関係人

受遺者とは、遺贈を受ける人です。

遺贈とは、遺言書で相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。

行方不明者が死亡すると、遺言書に効力が発生します。

遺言書に遺贈すると書いてあれば、財産を引き継ぐことができます。

失踪宣告の申立をする場合、受遺者であると証明する必要があります。

公正証書遺言を預かっている場合は、公正証書遺言で証明することができます。

封筒に入った自筆証書遺言や法務局保管の自筆証書遺言では、証明することができません。

受遺者と証明できないと、申立人と認められないでしょう。

⑦生命保険の死亡保険金の受取人は法律上の利害関係人

行方不明者に生命保険がかけてあった場合、死亡保険金が支払われます。

行方不明者が死亡すると、受取人は死亡保険金を受け取ることができます。

失踪宣告の申立をする場合、死亡保険金の受取人であると証明する必要があります。

生命保険の保険証書などを準備する必要があります。

⑧行方不明者の保証人は法律上の利害関係人

保証人とは、借金を肩代わりする人です。

借金を抱えたまま、債務者が長期間生死不明になることがあります。

債務者が返済を滞らせたまま生死不明になると、債権者は保証人に請求します。

保証人は肩代わりの約束をしているから、債権者からの請求を拒めません。

保証人は肩代わりをした後、債務者に請求することができます。

債権者からの請求を拒めない点と債務者に求償できる点に、法律上の利害関係があると考えられます。

⑨行方不明者の債権者は法律上の利害関係人ではない

行方不明者が死亡すると、債務は相続人に相続されます。

相続人に相続されても、債権自体に変化はありません。

債権者に利害関係があるとしても、事実上の利害関係に過ぎません。

失踪宣告は、債権回収の便宜のための制度ではありません。

行方不明の債務者に財産があるのなら、債権者は不在者財産管理人選任の申立てをすることができます。

不在者財産管理人とは、行方不明の人の財産を管理する人です。

債権者は、行方不明者の財産から債権を回収する手段があります。

債権者に利害関係があるとしても、事実上の利害関係に過ぎません。

⑩推定相続人の債権者は法律上の利害関係人ではない

行方不明者が死亡すると、行方不明者の財産は相続人に相続されます。

行方不明者の財産を相続したら、相続財産から借金の返済を期待するかもしれません。

相続財産を相続するか相続放棄するか、相続人が自由に決めます。

推定相続人の債権者があれこれ言うことではありません。

債権者に利害関係があるとしても、事実上の利害関係に過ぎません。

⑪行方不明者の債務者は法律上の利害関係人ではない

行方不明者が死亡しても、債務者には影響がありません。

債権者が行方不明で弁済ができない場合、受領不能を理由に供託をすることができます。

債務者に利害関係があるとしても、事実上の利害関係に過ぎません。

⑫不法行為加害者が法律上の利害関係人

不法行為加害者とは、故意または過失によって他人に損害を与えた人です。

例えば、交通事故の加害者は、典型的な不法行為加害者です。

交通事故で被害者が死亡した場合、近親者は固有の慰謝料を請求することができます。

近親者が行方不明者である場合、不法行為加害者は法律上の利害関係人と言えます。

近親者が交通事故の前に死亡したと見なされたら、近親者による固有の慰謝料を請求されないからです。

近親者による固有の慰謝料請求権の発生の有無が法律上の利害関係です。

⑬不在者財産管理人は法律上の利害関係人

不在者財産管理人は、行方不明者が帰ってくるまで財産管理を続けます。

行方不明者が死亡すると、不在者財産管理人の任務は終了します。

行方不明者の財産は、相続人が相続するからです。

不在者財産管理人は、行方不明者の金銭を法務局に供託することができます。

行方不明者の財産が金銭のみであれば、供託することで不在者財産管理人の任務終了になります。

わざわざ失踪宣告をする必要はないでしょう。

⑭不動産の共有者は法律上の利害関係人

不動産など共有物の管理の決定は、持分割合の過半数で決定します。

不動産など共有物の処分の決定は、共有者全員の同意が必要です。

共有者の一部に行方不明者がいると、管理や処分の決定が停滞します。

行方不明者が死亡すると、共有持分は相続人が相続します。

相続人が意思決定に参加するから、他の共有者の法的地位が安定します。

⑮事実婚・内縁の配偶者は法律上の利害関係人ではない

法律婚の配偶者は、法律上の利害関係人です。

事実婚・内縁の配偶者は、法律上の利害関係人ではありません。

婚姻関係や相続関係に、具体的な権利がないからです。

事実婚・内縁関係の人は、遺言書を作成していることがあります。

遺言書で遺贈を受ける人であれば、法律上の利害関係があります。

事実婚・内縁の配偶者で法律上の利害関係がなくとも、受遺者なら法律上の利害関係があります。

⑯単なる友人知人は法律上の利害関係人ではない

「心配だから」「困っているから」だけの第三者は、法律上の利害関係人ではありません。

感情的理由だけで法律上の利害関係がないと、失踪宣告の申立てをすることはできません。

⑰役所や検察官は申立てができない

不在者財産管理人選任の申立ては、検察官が申立人になることができます。

失踪宣告の申立ては、役所や検察官が申立人になることができません。

財産管理と死亡扱いは、法的影響力の重さが大きく違います。

国家や自治体が職権で進める制度設計ではありません。

行方不明者の帰りを待つ親族の気持ちを尊重する目的もあります。

3失踪宣告の申立人になれないときの現実的対処法

①利害関係人に申立てを依頼

自分が法律上の利害関係人でなくても、法律上の利害関係人に依頼することはできます。

法律上の利害関係人が失踪宣告の申立てをすれば、結果的に失踪宣告がされます。

②不在者財産管理人選任の申立てをする

不在者財産管理人選任の申立ては、申立てできる人が広く認められています。

不在者財産管理人選任の申立てをして、不在者財産管理人が失踪宣告の申立てをすることができる可能性があります。

不在者財産管理人選任の申立てでは、予納金を納める必要があります。

事件によっては、予納金が100万円程度かかることがあります。

③所在等不明共有者持分取得制度を利用

所在等不明共有者持分取得制度とは、行方不明の共有者の持分を買取ることができる制度です。

不動産の共有者が行方不明者である場合、失踪宣告や不在者財産管理人制度より使いやすいことがあります。

④家庭裁判所で法律相談はできない

家庭裁判所は、法律相談をする機関ではありません。

裁判所の管轄や必要書類の有無を相談することはできます。

4生死不明の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット

相続人が行方不明であることは、割とよくあることです。

行方不明の相続人がいると、相続手続を進めることができません。

相続が発生した後、困っている人はたくさんいます。

自分たちで手続しようとして、挫折する方も少なくありません。

失踪宣告の申立ては、家庭裁判所に手続が必要になります。

通常ではあまり聞かない手続になると、専門家のサポートが必要になることが多いでしょう。

信託銀行などは、高額な手数料で相続手続を代行しています。

被相続人が生前、相続人のためを思って、高額な費用を払っておいても、信託銀行はこのような手間のかかる手続を投げ出して知識のない遺族を困らせます。

知識のない相続人が困らないように高額でも費用を払ってくれたはずなのに、これでは意味がありません。

税金の専門家なども対応できないでしょう。

困っている遺族はどうしていいか分からないまま、途方に暮れてしまいます。

裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。

途方に暮れた相続人をサポートして、相続手続を進めることができます。

自分たちでやってみて挫折した方も、信託銀行などから丸投げされた方も、相続手続で不安がある方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

再婚後の相続を円滑に進める準備のポイント

1準備の目的は衝突を避けるための整理

①準備をしても相続人を排除できない

相続が発生したら、法律で決められた人が相続人になります。

法律上のルールは、シンプルです。

法律で決められた相続人は、変えられません。

配偶者は、必ず相続人になります。

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

婚姻形式と血縁関係だけで、形式的に相続人が決まります。

相続人の確認は、単なる事実の確認に過ぎません。

②遺留分を奪う手続には高いハードル

遺留分とは、被相続人に近い関係の相続人に認められた最低限の権利です。

配偶者と子どもは、どちらも遺留分が認められています。

配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求することができます。

遺留分を奪う手続には、非常に高いハードルがあります。

事実上準備をしても、遺留分を奪えないと言えます。

③再婚後の相続を準備して衝突を回避する

再婚後の相続では、準備が重要です。

適切な準備をしておけば、相続人の衝突を回避できるからです。

準備の目的は、衝突を避けるための整理です。

2再婚後の相続を円滑に進める準備のポイント

ポイント①だれが相続人になるのか確認する

(1)疎遠であっても相続人

相続人になる人は、法律で決まっています。

相続人の都合で、法律の内容を変更することはできません。

再婚後の相続では、被相続人の家族と疎遠な相続人が現れることがあります。

長期間疎遠であったとしても、相続人が相続人です。

特に配偶者と前婚の子どもは、相続が発生するまで面識がなかったかもしれません。

たとえ面識がなくても、法律で決められた人が相続人になります。

(2)相続人の地位は心理的な家族の感覚と別物

配偶者にとって、前婚の子どもは家族とは思えないでしょう。

前婚の子どもにとって、配偶者は家族とは思えないでしょう。

相続人の地位は、心理的な家族の感覚と別物です。

たとえ心理的に家族と思えなくても、法律で決められた人が相続人になります。

(3)配偶者の連れ子は相続人ではない

被相続人と配偶者の両方が再婚である場合、配偶者にも前婚の子どもがいることがあります。

配偶者に前婚の子どもは、相続人ではありません。

前婚の子どもは、被相続人の子どもではないからです。

例えば被相続人と長年同居していても、被相続人の子どもではありません。

(4)養子は相続人になる

養子縁組とは、血縁関係がある親子とは別に法律上の親子関係を作る制度です。

被相続人と配偶者が結婚しても、配偶者の連れ子は相続人ではありません。

被相続人と配偶者の連れ子が養子縁組をしたら、親子になります。

養子は、相続人になります。

(5)子どもの相続分は平等

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

被相続人の子どもは、平等です。

前婚の子どもも再婚後の子どもも、同じ子どもです。

実子も養子も、同じ子どもです。

同じ子どもだから、同じ相続分です。

前婚の子どもも再婚後の子どもも、優先権はありません。

ポイント②財産情報を共有する

(1)情報の非対称性がトラブルを招く

相続人が再婚すると、夫婦で財産情報を共有することが多いでしょう。

被相続人が再婚しても、子どもと財産情報を共有することはあまりありません。

前婚の子どもには、財産状況が正しく伝わっていません。

相続が発生すると、財産情報は強制的に開示されることになります。

前婚の子どもが想像していた財産状況と異なると、不信感を覚えるでしょう。

(2)財産の帰属を明確にする

再婚した人の財産は、境界があいまいです。

・前婚時代に築いた財産

・再婚後に築いた財産

・再婚相手との共有財産

・生前贈与した財産

・再婚相手名義にした財産

相続財産には、さまざまな財産が含まれています。

同じ財産であっても、当事者ごとに違う考えを持っています。

財産情報の整理は、将来の相続手続を円滑にするための基礎資料づくりです。

ポイント③自宅をどうしたいのか意思確認をする

(1) 自宅は最大の財産

被相続人が自宅を保有していた場合、自宅は相続財産になります。

相続財産の大部分が自宅であるという事例は、少なくありません。

自宅は、最大の財産であると言えます。

自宅など不動産は、分けにくい財産の代表例です。

(2)自宅は生活基盤そのもの

自宅は、預貯金などとは決定的な違いがあります。

自宅が住む場所であり、生活の基盤だからです。

自宅に住み続けた配偶者は、これからも自宅に住み続けたいでしょう。

(3)自宅の分け方で利害が衝突する

配偶者にとって、自宅は生活基盤そのものです。

前婚の子どもにとって、自宅は最大の財産です。

配偶者と前方の子どもの利害が正面から衝突します。

(4)前婚の子どもは配偶者の相続人ではない

配偶者が住む場所を確保するため、自宅を配偶者に相続させることがありますあります。

配偶者が自宅を相続したら、自宅は配偶者の財産です。

配偶者が死亡したら、前婚の子どもは自宅を相続することはできません。

配偶者と前婚の子どもに、血縁関係がないからです。

配偶者が死亡したら、配偶者の血縁関係者に相続されます。

(5)自宅を売却する選択肢

不動産は、分けにくい財産の代表例です。

相続財産の大部分が自宅などの不動産である場合、売却して金銭で分割する方法があります。

家族にとって自宅に象徴的な意味合いがある場合、自宅を守ってもらいたいと考えるでしょう。

自宅を売却する選択肢を持てるのか、確認しておく必要があります。

ポイント④同時に満たせない事情を自覚する

(1)全員を満足させることはできない

再婚後の相続では、複数の立場の相続人が登場します。

相続人全員を満足させることは、経済的にもできません。

(2)守りたい人と配慮すべき人

再婚後の相続を円滑に進めるため、きれいごとを言ってはいられません。

守りたい人とは、最優先で保護する対象です。

配慮すべき人とは、可能な範囲で不利益を緩和したい対象です。

守りたい人と配慮すべき人は、同列にできません。

自分の価値観として血縁と婚姻のどちらを重く見るか、突きつけられると言えます。

(3)不満を受け入れる覚悟

再婚後の相続は、甘い言葉で済まされません。

できるだけ公平にという言葉は、耳あたりよく聞こえます。

現実は、だれも守らない結果となります。

だれかを守れば、だれかに不利益を受け入れてもらわなければなりません。

相続人の覚悟が優先順位に現れます。

ポイント⑤前婚の子どもとの情報共有の方針を決定する

(1)知らされないことで感情的不満が権利行使に転化する

再婚後の相続では、前婚の子どもに何も知らされていないことが少なくありません。

自分だけ蚊帳の外だったと感じると、感情的な怒りを招きます。

前婚の子どもを相続人から、除外することはできません。

感情的な怒りは、権利行使に転化します。

たとえ法的に問題がない遺言書や設計でも、感情的な怒りから深刻なトラブルに発展します。

(2)情報共有のタイミング

生前に早い段階で知らせる方法と死亡後に知らせる方法があります。

どちらが正解であるか、ではありません。

どちらにも、メリットとデメリットがあります。

どちらのリスクを取るのか、自覚的に選ぶことが重要です。

(3)情報共有の範囲を決定する

情報共有の範囲は、次のレベルがあります。

レベル①事実のみ伝える

遺言書を作成したなどの事実を伝えます。

レベル②方向性のみ伝える

配偶者の生活を守ることを優先するが一定の配慮をしているなど、方向性のみ伝えます。

レベル③具体的な内容まで伝える

自宅は配偶者に相続させ預貯金は子どもに相続させるなど、具体的な内容まで伝えます。

情報共有の範囲に、正解はありません。

家族の事情や財産の状況によって、適切な範囲が異なるからです。

(4)どうやって伝えるのか決める

被相続人本人が伝える方法と遺言執行者などから伝える方法があります。

どうやって伝えるのか、実務上非常に重要です。

感情の衝突を回避しながら、伝える必要があるからです。

(5)何も決めないのが最大のリスク

優先順位を決めることは、だれかに不利益を受け入れてもらう覚悟をすることです。

先延ばしをしたくなるかもしれません。

先延ばしをすると、確実に前婚の子どもは裏切られたと感じるでしょう。

感情的な怒りを爆発させる最悪の結果を招きます。

何も決めないのは、最大のリスクです。

3公正証書遺言で再婚後の相続を円滑にする

①遺言書を作成して遺産分割の方法を指定する

被相続人は遺言書を作成して、相続財産をだれに引き継がせるのか自由に決めることができます。

遺言書があれば、遺言書のとおり遺産分割をすることができます。

遺言書のとおり遺産分割ができるから、遺産分割協議は不要です。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方を決めるため相続人全員でする話し合いです。

遺言書のとおりに遺産分割ができるから、配偶者と前婚の子どもが話し合いをする必要がなくなります。

②遺留分に配慮する

配偶者と子どもは、どちらも遺留分権利者です。

遺言書を作成するだけで、相続人の遺留分を奪うことはできません。

遺言書の内容が大きく偏る場合、遺留分を侵害してしまうでしょう。

相続人間で、深刻なトラブルに発展します。

遺留分に配慮した遺言書を作成することで、トラブルを最小限にすることができます。

③遺言執行者を指定する

遺言書は、作成するだけでは意味がありません。

遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。

遺言書で、遺言執行者を指名することができます。

④公正証書遺言がおすすめ

遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。

自筆証書遺言とは、自分で書いて作る遺言書です。

公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。

公正証書遺言は、公証人が本人確認のうえ本人の意思確認をして作成します。

公正証書遺言には、高い信頼性があります。

公証人が関与するから、遺言書の有効無効などのトラブルはほとんどありません。

トラブル防止の観点から、公正証書遺言はおすすめです。

4再婚後の相続で準備が重要な理由

理由①法律上のルールは動かせない

相続人になる人は、法律で決められています。

法律上のルールは、心理的な家族の感覚とは異なります。

再婚後の相続では、複数の立場の相続人が登場します。

・配偶者

・前婚の子ども

・再婚後の子ども

だれが家族であるのか、各相続人によって感覚が異なります。

法律上のルールは、動かせません。

心理的に家族と思えなくても、相続人になります。

理由②配偶者も子どもも生前は本音を隠している

家族とは思えなくても、日常生活は成り立っているかもしれません。

配偶者と前婚の子どもは、被相続人とつながっているだけの関係です。

財産の分配に関して、配偶者も子どももそれぞれの期待と意見を持っています。

各相続人の期待が交錯しています。

財産分配に関する意見や期待を口に出したら、日常生活が成り立たなくなることは分っています。

配偶者も子どもも被相続人の生前は、本音を隠しています。

本音を口に出したら、日常生活は成り立たなくなることが分かっているからです。

日常生活が成り立つから、相続を円滑に進められるという期待に根拠はありません

配偶者と前婚の子どもは、微妙な緊張を感じていています。

理由③財産の帰属があいまい

再婚した人の財産は、境界があいまいです。

・前婚時代に築いた財産

・再婚後に築いた財産

・再婚相手との共有財産

・生前贈与した財産

・再婚相手名義にした財産

相続財産には、さまざまな財産が含まれています。

名義と実質が異なる財産があると、財産の帰属があいまいになります。

同じ財産であっても、当事者ごとに違う考えを持っています。

理由④配偶者と子どもには遺留分がある

再婚後の相続においては、相続人間に信頼関係がないことが多いでしょう。

遺留分侵害額請求を受けたら、現金で支払わなければなりません。

現金がなければ、自宅などを売って支払う必要があります。

理由⑤遺産分割協議が成立しないと相続人全員が困る

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

1人でも合意できないと、遺産分割協議は成立しません。

相続手続は、法律に従って進めます。

相続人全員の合意ができないと、相続手続は停滞し相続人全員が困ります。

相続手続の停滞を放置できなくなると、家庭裁判所に持ち込むことになるでしょう。

準備しておかないと、決めておきたいことを自分では一切決められません。

相続発生後は、被相続人は相続手続に何も関与することができないからです。

5生前対策を司法書士に依頼するメリット

生前対策=相続「税」対策の誤解から、生前対策はする方はあまり多くありません。

争族対策として有効な遺言書ですら、死亡者全体からみると10%未満です。

対策しないまま認知症になると、家族に大きな面倒をかけることになります。

認知症になってからでは遅いのです。

元気なうちに、準備する必要があります。

大切な家族に面倒をかけないために生前対策をしたい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

養子縁組で氏を変えたくない

1養子縁組後の養子の氏は養親の氏

①養子の氏は原則養親の氏

養子縁組とは、血縁関係による親子関係の他に、法律上の親子関係を作る制度です。

養子縁組をすると、養子は養親の氏を称します。

養子が養親の氏を称することは、法律で決められています。

養子が自由に選択する制度は、ありません。

例えば、婚姻すると、夫婦の氏を称します。

配偶者に連れ子がいる場合、連れ子の氏は自動で変更されません。

連れ子と養子縁組をすると、連れ子は養親の氏を称します。

連れ子は、法律上の親子になることができます。

養子縁組後の養子の氏は、自動で決まります。

②大人同士の養子縁組で養親の氏

養子縁組は、幼い子どもだけの制度ではありません。

大人同士で、養子縁組をすることができます。

大人同士で養子縁組をしても、養子は養親の氏を称します。

養子が養親の氏を称することは、法律で決められているからです。

養子が大人であっても、氏を自由に選択する制度はありません。

③婚姻後に養子縁組をしても養親の氏

大人同士で養子縁組をしても、養子は養親の氏を称します。

養子になる人が婚姻中に、養子縁組をすることができます。

婚姻中の夫婦は、同じ氏を称します。

婚姻のときに、一方は氏を変更しません。

婚姻のとき氏を変更しなかった人が養子になる養子縁組をした場合、養親の氏を称します。

養親の氏を称するから、養子の配偶者も養親の氏を称します。

婚姻中の夫婦は、同じ氏を称するからです。

婚姻後に養子縁組をしても、養子は氏を選択することはできません。

④複数の養子縁組で最後の養親の氏

養子縁組に、回数制限はありません。

複数の養子と養子縁組をすることができます。

複数の養子全員が養親の氏を称します。

複数の養親と養子縁組をすることができます。

最後に養子縁組をした養親の氏を称します。

養子縁組の順番を選択できるのなら、氏を選択することができます。

⑤養親と養子が同姓でも養親の氏

養子縁組をすると、養子は養親の氏を称します。

養子縁組をする前から、養親になる人と養子になる人が同じ氏を称していることがあります。

同じ氏を称しても、養子は養親の氏を称します。

養子が養親の氏を称することは、法律で決められているからです。

同じ氏を称していると、見た目に変わりはないように見えます。

法律上養親の氏に変更したから、戸籍は作り直しになります。

作り直した新しい戸籍に、養子縁組事項が記録されます。

⑥特別養子の氏は養親の氏

養子縁組には、2種類あります。

普通養子と特別養子です。

普通養子には、年齢制限がありません。

特別養子には、年齢制限があります。

特別養子は、原則として15歳未満です。

特別養子は、未婚未成年のための制度と言えます。

特別養子は、原則どおり養親の氏の氏を称します。

⑦安易に氏の変更はできない

養子縁組後は、養親の氏を称するのが原則です。

元の氏を維持したい場合、家庭裁判所の許可が必要です。

家庭裁判所は、氏の変更に関して正当な理由を求めます。

単に変えたくないなどの軽い事情では、認められないでしょう。

日常生活や社会生活において、重大な事情があることを客観的証拠で示す必要があります。

家庭裁判所は、正当な理由に関して非常に厳格な審査をします。

氏を変えずに済ませるのは、非常に限定的なケースに限られます。

2養子縁組をしても氏を変えたくない

①氏は自由に選択できない

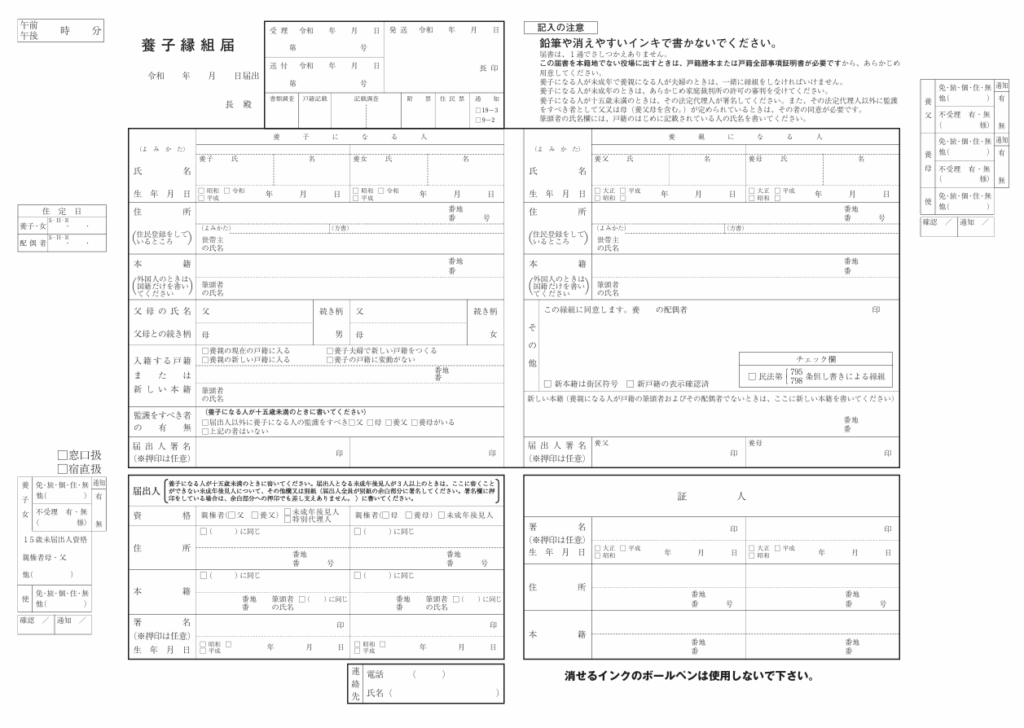

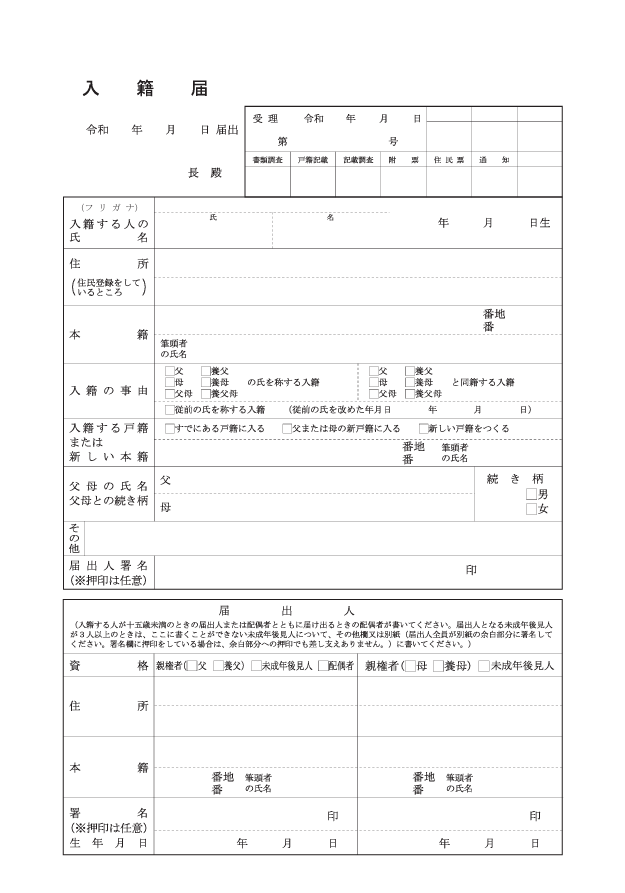

養子縁組をする場合、市区町村役場に養子縁組届を提出します。

養子縁組届に、氏の選択欄はありません。

養子が氏を自由に選択することができないからです。

養子の氏は、法律の定めによって自動で決まります。

②婚姻による氏は養子縁組の氏に優先する

婚姻中の夫婦は、同じ氏を称します。

婚姻のときに、一方が氏を変更します。

婚姻のとき氏を変更した人が養子になる養子縁組をした場合、養親の氏を称しません。

養子は、婚姻による氏を称します。

婚姻による氏は、養子縁組の氏に優先するからです。

婚姻後に養子縁組をしても、養子は氏を選択することはできません。

養子の氏は、法律の定めによって自動で決まるからです。

③養子縁組後に離婚で養親の氏

婚姻によって氏を変更した人は、離婚によって復氏します。

養子縁組をしているので、養子は原則として養親の氏を称します。

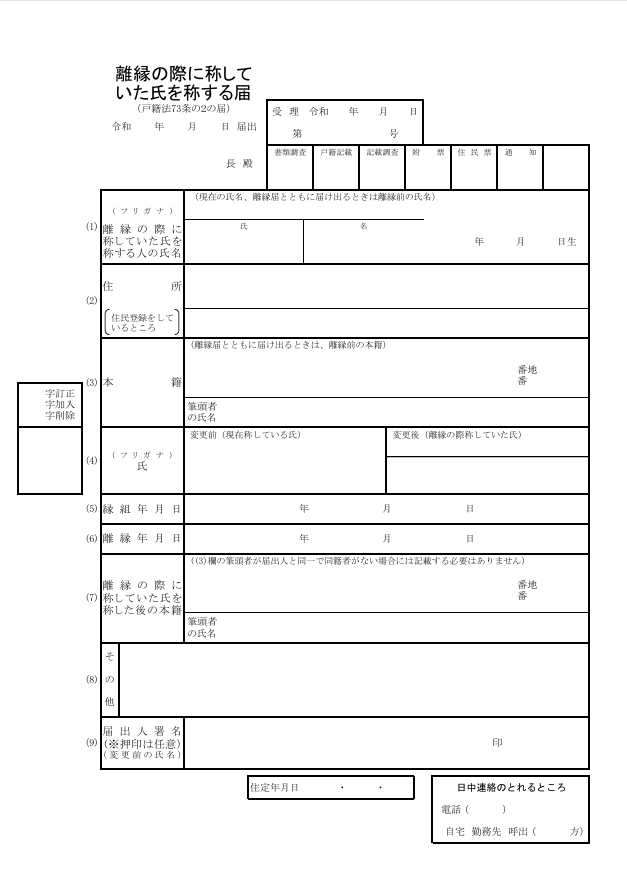

離婚の日から3か月以内に届出をすると、婚姻中の氏をそのまま使うことができます。

届出の名称は、離婚の際に称していた氏を称する届出です。

④養子の子どもの氏に変更はない

養子になろうとする人に、子どもがいることがあります。

子どもがいても、養子縁組をして養子になることができます。

婚姻のとき氏を変更しなかった人が養子になる養子縁組をした場合、養親の氏を称します。

子どもがいても、養子縁組をすると養子は養親の氏を称します。

養親の氏を称するから、養子の配偶者の氏も変更されます。

養親の氏に変更されるのは、養子と養子の配偶者のみです。

養子に子どもがいても、子どもの氏はそのままです。

養子の子どもは、養子縁組の当事者ではないからです。

⑤父母婚姻中は入籍届のみで養子の子どもの氏を変更できる

養子縁組をすると、養子の氏は自動で変更されます。

養子に子どもがいても、養子の子どもの氏は自動で変更されません。

養子と養子の子どもの氏が違うと、不都合が多いでしょう。

父母が婚姻中に限り、戸籍法の届出のみで子どもの氏を変更することができます。

養子の子どもが15歳未満である場合、親権者などの法定代理人が代わりに届出をすることができます。

父母が婚姻中に限り、家庭裁判所の許可は不要です。

子どもが成年であっても未成年であっても、家庭裁判所の許可は不要です。

⑥養子の子どもの氏の変更で家庭裁判所の許可

(1)父母が婚姻中でない場合は家庭裁判所の許可が必要

子どもと父母の氏が異なる場合、子どもの氏の変更には家庭裁判所の許可が必要です。

(2)養子の子どもが成年でも家庭裁判所の許可

子どもの氏の変更には、家庭裁判所の許可が必要です。

子どもが成年であっても未成年であっても、家庭裁判所の許可が必要です。

(3)申立先

子の氏の変更の許可の申立ては、子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。

複数の子どもが同時に申立てをする場合、いずれか1人の住所地を管轄する家庭裁判所に提出することができます。

家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認できます。

(4)申立人

子どもが15歳以上のとき、子ども本人が申立てをします。

子どもが15歳未満のとき、親権者などの法定代理人が申立てをします。

(5)必要書類

子の氏の変更の許可の申立書に添付する書類は、次のとおりです。

・子どもの戸籍謄本

・父母の戸籍謄本

(6)費用

子ども1人につき、手数料800円です。

手数料は、収入印紙で納入します。

手数料とは別に、裁判所が手続で使う郵便切手を予納します。

裁判所ごとに、切手の額面や枚数が決められています。

3養子縁組を解消しても氏を変えたくない

①養子縁組解消で復氏

養子縁組をすると、養子は養親の氏を称します。

養子縁組を解消すると、養子は元の氏を復します。

②条件を満たせば氏はそのまま

養子縁組を解消しても、条件を満たせば養子は氏をそのままにすることができます。

養子が氏をそのままにできる条件は、次のとおりです。

・養子縁組の日から7年以上経過

・養子縁組解消から3か月以内に届出

届出の名称は、離縁の際に称していた氏を称する届です。

離縁の際に称していた氏を称する届は、養子離縁届と同時に提出することができます。

③一方の養子縁組継続中で氏はそのまま

夫婦が養親となる養子縁組をすることがあります。

養子は、養父と養母との養子縁組をしたと言えます。

夫婦の一方との養子縁組のみ、解消することができます。

一方との養子縁組を解消しても、他方との養子縁組は継続中です。

他方との養子縁組は継続中だから、養子は継続中の養親の氏を称します。

養親両方との養子縁組を解消したら、養子は元の氏に復します。

4氏と相続は別問題

①養子は養親を相続する

養子縁組は、養親と養子の間に親子関係を作る制度です。

養子は、養親の子どもです。

養親に相続が発生したら、養子は相続人になります。

養親に実子がいても、養子は相続します。

養子は、養親の子どもだからです。

②普通養子は実親を相続する

養子縁組には、2種類あります。

普通養子と特別養子です。

普通養子は、養子縁組後も実親との親子関係が継続します。

特別養子は、養子縁組後に実親との親子関係が終了します。

実親に相続が発生した場合、普通養子は相続人になります。

普通養子は、養親と実親の両方で相続人になります。

養子縁組をしても氏が別であっても、子どもだからです。

③養子の子どもが養親を代襲相続するケースしないケース

養子縁組をした後に、養子が先に死亡することがあります。

代襲相続とは、相続人になるはずの人が被相続人より先に死亡した場合に子どもなどが相続する制度です。

養子が先に死亡した後で養親が死亡した場合、代襲相続ができるケースとできないケースがあります。

養子縁組前に出生した養子の子どもは、代襲相続ができません。

養子縁組後に出生した養子の子どもは、代襲相続ができまます。

養子の子どもの氏は、無関係です。

5養子縁組がある相続を司法書士に依頼するメリット

相続が発生すると、被相続人のものは相続財産になります。

相続財産は相続人全員の共有財産ですから、分け方を決めるためには相続人全員の合意が必要です。

相続人の一部を含めない合意や相続人でない人を含めた合意は無効になります。

相続財産の分け方の話し合いの前提として、相続人の確定はとても重要です。

被相続人に養子がいる場合、養子は相続人になります。

代襲相続や数次相続が発生している場合、一挙に難易度が上がります。

インターネットが普及したことで、多くの情報を手軽に得ることができるようになりました。

簡単に情報発信ができるようになったこともあって、適切でない情報も有益な情報もたくさん出回っています。

相続の専門家と名乗っていながら、適切でないアドバイスを見かけることも度々あります。

スムーズに相続手続を行いたい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

失踪宣告で死亡と見なされる

1失踪宣告で死亡と見なされる

①残された家族のため失踪宣告

相当長期間、行方不明になっている場合、死亡している可能性が高い場合があります。

条件を満たした場合、死亡の取り扱いをすることができます。

失踪宣告とは、行方不明の人が死亡した取り扱いとするための手続です。

失踪宣告がされたら、たとえ死亡していなくても死亡した取り扱いをします。

行方不明が長期化した場合、家族が困ります。

家族であっても、行方不明の人の財産を処分することができません。

行方不明者の配偶者は、再婚することができません。

残された家族のために、行方不明者を死亡したものと扱う制度が失踪宣告の制度です。

失踪宣告がされると、死亡した取り扱いをします。

失踪宣告がされた人に、相続が発生します。

相続財産は、相続人全員の共有財産になります。

相続人全員の合意があれば、相続財産を自由に分けることができます。

遺産分割協議によって相続した後は、相続人が自由に処分をすることができます。

②失踪宣告には条件がある

失踪宣告には、2種類があります。

普通失踪と特別失踪(危難失踪)です。

失踪宣告とは、行方不明の人が死亡した取り扱いとするための手続です。

死亡したことが確認できないのに、死亡と見なされます。

死亡と見なされるという強い効果があります。

失踪宣告が認められるためには、次の条件があります。

(1)行方不明の人が生死不明であること

(2)生死不明のまま一定期間継続していること

2普通失踪は7年で死亡と見なされる

一般的に失踪宣告といった場合、普通失踪を指しています。

生死不明の期間を失踪期間と言います。

普通失踪では、失踪期間が7年必要です。

生死不明のまま7年経過した場合に、自動的に死亡と見なされるわけではありません。

家庭裁判所が失踪宣告したときに、死亡と見なされます。

生死不明の人の家族や利害関係人は、家庭裁判所に失踪宣告の申立てをすることができます。

家庭裁判所に失踪宣告の申立てをした後、家庭裁判所が死亡と認めていいか調査します。

家庭裁判所の状況や事件の内容によっては、調査のために1年ほどかかる場合もあります。

生死不明のまま7年以上経過したと認められる場合、家庭裁判所は失踪宣告をすることができます。

3特別失踪(危難失踪)は1年で死亡と見なされる

行方不明の人が大災害や大事故にあっていることがあります。

大災害や大事故に遭った場合、死亡している可能性が非常に高いものです。

特別失踪(危難失踪)とは「戦地に行った者」「沈没した船舶に乗っていた者」「その他死亡の原因となる災難に遭遇した者」などを対象にする失踪宣告です。

死亡している可能性が非常に高いので、失踪期間は短い期間です。

特別失踪(危難失踪)では、失踪期間が1年で済みます。

生死不明のまま1年以上経過したと認められる場合、家庭裁判所は失踪宣告をすることができます。

4失踪宣告による法的な死亡日

①普通失踪は7年満了の日

普通失踪では、生死不明になってから7年間以上経過したときに失踪宣告をすることができます。

生死不明になってから7年間経過したときに、死亡したものと見なされます。

生死不明になってから7年間経過した日が死亡日です。

失踪宣告により死亡と見なされる日は、失踪宣告の申立日ではありません。

失踪宣告により死亡と見なされる日は、失踪宣告の審判があった日ではありません。

失踪宣告により死亡と見なされる日は、失踪宣告の審判が確定した日ではありません。

生死不明になってから7年間経過した日に死亡と見なされます。

②特別失踪(危難失踪)は危難の去った日

特別失踪(危難失踪)では、生死不明になってから1年間以上経過したときに失踪宣告をすることができます。

危難の去った日に、死亡したものと見なされます。

特別失踪(危難失踪)では、生死不明になってから1年間以上経過したときに死亡したものと見なされるわけではありません。

危難の去った日が死亡日です。

5失踪宣告後は死亡届でなく失踪届

①失踪届提出で戸籍に記載される

失踪宣告は、家庭裁判所の審判です。

家庭裁判所が失踪宣告の審判をした後、審判が確定しても市区町村役場に連絡されることはありません。

失踪宣告の審判が確定した後に、市区町村役場に届出が必要です。

失踪宣告の審判が確定した後に市区町村役場に提出する届出を失踪届と言います。

失踪届が受理されることで、失踪宣告がされたことが戸籍に記載されます。

失踪宣告が記載された戸籍謄本を提出することで、生死不明の人が法的に死亡した取り扱いがされることを証明できます。

戸籍には次のように記載されます。

【死亡とみなされる日】令和〇年〇月〇日

【失踪宣告の裁判確定日】令和〇年〇月〇日

【届出日】令和〇年〇月〇日

【届出人】親族 ○○○○

②失踪届は行方不明者届(捜索願)とは別物

失踪届は、失踪宣告の審判が確定した後に市区町村役場に提出する届出です。

市区町村役場は、失踪届を受理したら失踪宣告がされたことを戸籍に記載します。

失踪届を出しても、市区町村役場が生死不明の人を探してくれることはありません。

失踪届は、死亡と扱ってもらうための届出だからです。

生死不明の人を探してもらいたい場合、警察へ行方不明者届を提出します。

行方不明者届は、以前は捜索願と呼んでいました。

失踪届と行方不明者届(捜索願)は、まったく別の届出です。

6失踪宣告後生きていたら

失踪宣告とは、行方不明の人が死亡した取り扱いとするための手続です。

死亡したことが確認できないのに、死亡と見なされます。

失踪宣告がされた後、帰ってくることがあります。

失踪宣告がされた人が帰ってきた場合、失踪宣告を取り消してもらう必要があります。

失踪宣告された人が生きていることが分かった場合、家庭裁判所に失踪宣告の取消の審判の申立てをします。

失踪宣告されたときと異なる時期に死亡したことが判明した場合も同様に、家庭裁判所で失踪宣告を取り消してもらう必要があります。

失踪宣告がされると、死亡と見なされるからです。

失踪宣告がされた場合、たとえ生きていても死亡したと扱われます。

失踪宣告を受けた人が生きている場合でも、家庭裁判所で失踪宣告を取り消されるまで死亡したと扱われます。

家庭裁判所で失踪宣告が取り消された後、審判が確定しても市区町村役場に連絡されることはありません。

失踪宣告取消の審判書と確定証明書を添えて、市町村役場に10日以内に届出が必要です。

7失踪宣告で相続が開始する

失踪宣告は、行方不明の人が死亡した取り扱いとするための手続です。

失踪宣告を受けた人は、死亡したと取り扱われます。

死亡と見なされる日に、相続が発生します。

死亡と見なされる日を基準として、相続人を確認します。

相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡した場合、代襲相続が発生します。

相続が発生したときに元気だった相続人が被相続人より後に死亡した場合、代襲相続が発生しません。

相続が発生したときに元気だった相続人が後に死亡した場合、数次相続が発生します。

数次相続は、相続人の地位が相続されます。

失踪宣告の前後で家族が死亡した場合、相続人の確認が重要になります。

代襲相続も数次相続も、相続が複雑になります。

だれが相続人でだれが相続人でないか日付をよく確認しましょう。

相続人を間違えると、相続手続がすべてやり直しになります。

8生死不明の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット

相続人が行方不明であることは、割とよくあることです。

行方不明の相続人がいると、相続手続を進めることができません。

相続が発生した後、困っている人はたくさんいます。

自分たちで手続しようとして、挫折する方も少なくありません。

失踪宣告の申立ては、家庭裁判所に手続が必要になります。

通常ではあまり聞かない手続になると、専門家のサポートが必要になることが多いでしょう。

信託銀行などは、高額な手数料で相続手続を代行しています。

被相続人が生前、相続人のためを思って、高額な費用を払っておいても、信託銀行はこのような手間のかかる手続を投げ出して知識のない遺族を困らせます。

知識のない相続人が困らないように高額でも費用を払ってくれたはずなのに、これでは意味がありません。

税金の専門家なども対応できないでしょう。

困っている遺族はどうしていいか分からないまま、途方に暮れてしまいます。

裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。

途方に暮れた相続人をサポートして、相続手続を進めることができます。

自分たちでやってみて挫折した方も、信託銀行などから丸投げされた方も、相続手続で不安がある方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

事実婚・内縁の証明資料に住民票の記載が重要

1事実婚・内縁とは婚姻に準ずる関係

①事実婚・内縁は婚姻届を出さない夫婦関係

事実婚・内縁とは、婚姻に準ずる関係です。

法律上婚姻関係と認められるためには、婚姻届を提出する必要があります。

さまざまな事情から婚姻意思はあるものの、婚姻届を出していない夫婦があります。

法律上婚姻関係と認められていなくても、社会的に婚姻関係が認められることがあります。

事実婚・内縁は、婚姻届を出さない夫婦関係です。

②事実婚・内縁と認められるための2要件

要件(1)お互いに婚姻意思があること

お互いに、夫婦として生活する意思が必要です。

単なる同棲や恋人関係では、婚姻意思はないでしょう。

婚姻意思が認められないと、事実婚・内縁と認められません。

要件(2)夫婦同然の共同生活を営んでいること

夫婦が一定期間以上同居して、共同生活を営んでいることが必要です。

一定期間とは、概ね3年以上が目安です。

共同生活を営む期間だけでなく、生活実態が重視されます。

生計同一をしていることや日常生活を共にしていることが判断材料になります。

共同して子どもを育てている事情も、考慮されます。

③事実婚・内縁は総合的に判断される

法律婚は、戸籍に記載されます。

戸籍謄本を取得すれば、法律婚は証明することができます。

事実婚・内縁は、単独の決定的証拠がありません。

複数の証明資料を積み上げて、事実婚・内縁を証明します。

複数の証明資料を確認して、総合的に判断するからです。

事実婚・内縁の証明資料は、多いほど有利です。

ひとつの証明力は小さくても、たくさんの証拠資料が積み上がると大きな証明力があるからです。

④事実婚・内縁を証明するシーン

シーン(1)健康保険の扶養家族に入る

健康保険の被保険者の家族は、条件を満たせば、扶養家族に入ることができます。

扶養家族に入れれば、自分で保険料を負担する必要がありません。

保険者に認められれば、事実婚・内縁配偶者は扶養家族に入ることができます。

事実婚・内縁配偶者と認められるために、証明資料が必要です。

シーン(2)国民年金3号被保険者になる

厚生年金や共済年金の被保険者の配偶者は、条件を満たせば、国民年金3号被保険者になることができます。

国民年金3号被保険者になれれば、自分で保険料を負担する必要がありません。

日本年金機構に認められれば、事実婚・内縁配偶者は国民年金3号被保険者になることができます。

事実婚・内縁配偶者と認められるために、証明資料が必要です。

シーン(3)遺族年金を受け取る

遺族年金は、年金に加入していた人が死亡したときに遺族に対して支給される年金です。

日本年金機構に認められれば、事実婚・内縁配偶者に対して遺族年金が支給されます。

事実婚・内縁配偶者と認められるために、証明資料が必要です。

シーン(4)未支給年金を受け取る

年金は、後払いで支給されます。

例えば、4月分と5月分の年金は、6月に支給されます。

年金を受け取っている人が4月に死亡した場合、4月分の年金まで支給されます。

4月分の年金は、6月に振込みがされます。

多くの場合、6月の年金支払い日には、口座が凍結されているでしょう。

未支給年金とは、口座凍結などでまだ受け取っていない年金です。

日本年金機構に認められれば、事実婚・内縁配偶者に対して未支給年金が支給されます。

事実婚・内縁配偶者と認められるために、証明資料が必要です。

シーン(5)公営住宅の入居

公営住宅は、住宅に困窮する低所得者に安定した住まいを提供する制度です。

住宅供給公社に認められれば、事実婚・内縁配偶者も公営住宅に入居することができます。

例えば、名古屋市住宅供給公社では住民票に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載が必要になるなどの証明資料が必要です。

2事実婚内縁の証明資料に住民票の記載が重要

①住民票でお互いの住所が分かる

住民票を取得すると、お互いの住所が分かります。

同じ住所地であっても、事実婚・内縁であるか分かりません。

それぞれが世帯主である場合、別世帯と考えられるからです。

例えば、ルームシェアをしていると、それぞれが世帯主です。

②住民票で同居しているか分かる

同一世帯であれば、世帯主から見た続柄が記載されています。

住民票を確認すると、一方が同居人と記載されていることがあります。

同居人と記載されている場合、同居していることが分かります。

同一世帯であっても、事実婚・内縁であるか分かりません。

同居人と記載されている場合、同棲しているだけのことがあるからです。

③住民票で事実婚・内縁と分かる

住民票を確認すると、一方が「夫(未届)」「妻(未届)」と記載されていることがあります。

「夫(未届)」「妻(未届)」と記載されている場合、事実婚・内縁と分かります。

④市区町村役場で続柄を変更する方法

事実婚・内縁を証明する場合、必ず住民票が必要になります。

事実婚・内縁を証明するシーンが予想されるなら、あらかじめ続柄を「夫(未届)」「妻(未届)」しておくのがおすすめです。

当事者双方が市区町村役場の窓口に出向きます。

同居人ではなく住民票の記載を「未届(夫)」「未届(妻)」と記載してほしい旨を明確に申し出ます。

申出には、マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類が必要です。

市区町村役場が戸籍を確認し、法律上の婚姻条件を満たしていれば「未届(夫)」「未届(妻)」と記載してもらえます。

⑤「未届(夫)」「未届(妻)」と記載する総務省通知がある

平成24年2月10日総行住17号で総務省自治行政局長から「住民基本台帳事務処理要領の一部改正について(通知)」が発出されています。

通知が出てから10年以上経過しても、理解がない市区町村があります。

「未届(夫)」「未届(妻)」と記載できないと言われた場合、できない理由を確認するといいでしょう。

総務省からの通知を示して、具体的な理由を確認することが重要です。

3住民票を補う証明資料が必要になる

①住民票単独では事実婚内縁を証明できない

住民票に「未届(夫)」「未届(妻)」と記載されると、行政上は夫婦と認められやすくなります。

行政手続の便宜的な認定に過ぎません。

法律上事実婚・内縁と認められるためには、住民票だけでは不足です。

要件(1)お互いに婚姻意思があること

要件(2)夫婦同然の共同生活を営んでいること

上記の要件が認められないと、法律上事実婚・内縁とは認められないからです。

住民票における「未届(夫)」「未届(妻)」の記載は、証拠資料のひとつに過ぎません。

住民票単独では、事実婚内縁を証明できません。

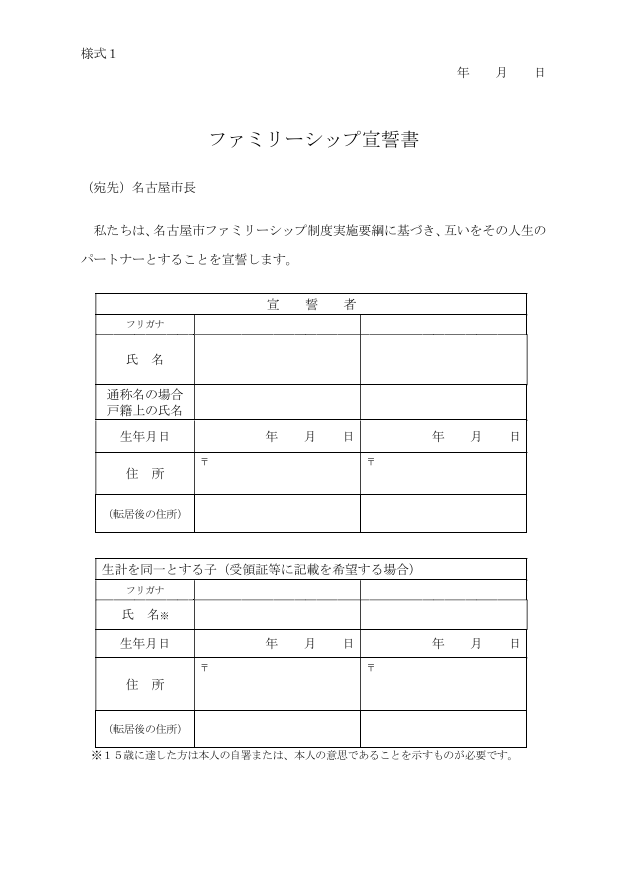

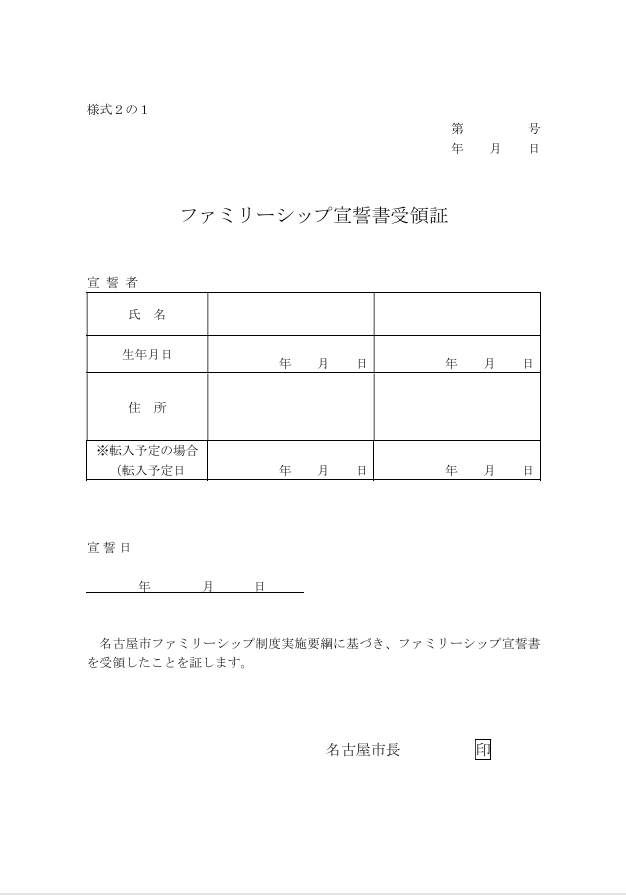

②パートナシップ宣誓制度を利用

パートナシップ宣誓制度とは、同性カップルや事実婚カップルが互いに人生のパートナーと自治体に宣誓する制度です。

人生のパートナーであることを自治体から公的に証明してもらうことができます。

パートナシップ宣誓には、法律婚のような法的効果はありません。

行政サービスや社会的なシーンで、夫婦同様の扱いを受けることができます。

名古屋市には、令和4年(2022年)12月1日からファミリーシップ制度があります。

愛知県には、令和6年(2024年)4月1日からファミリーシップ宣誓制度があります。

公的な証明書が発行されるから、有力な証明になります。

③婚姻契約公正証書を作成

婚姻契約とは、婚姻意思や共同生活の取り決めを契約書にしたものです。

婚姻契約書は、公証役場で公正証書にしてもらうことができます。

当事者の本人確認をしたうえで、本人の意思確認をして公正証書にします。

公証人は、法律の専門家です。

公的な第三者が関与して公正証書にするから、高い信頼性があります。

婚姻契約公正証書は、婚姻意思の強力な証拠になります。

④共同生活を示す証拠資料

(1)賃貸借契約書

住居の賃貸借契約書で夫婦が連名で契約した場合、共同生活の強力な証拠になります。

夫婦連名で契約していなくても、居住者欄に夫婦の名前が記載されていることがあります。

居住者欄に同居人より「未届(夫)」「未届(妻)」の記載があると、有効な証拠になります。

契約を何度も更新している場合、継続的な共同生活を証明することができます。

(2)家賃・公共料金・通信費の支払記録

共同生活をしている場合、生計同一の証明が重要です。

共同口座から引き落としをしている場合、生計同一をしていると言えます。

同一のクレジットカードや銀行口座を利用している場合、経済的結びつきを示すことができます。

長期間の支払いをしている場合、安定的な共同生活を証明することができます。

(3)社会保障や扶養関係

健康保険の扶養家族になっている場合、保険者から扶養関係が認められたと言えます。

遺族年金の支給を受けている場合、日本年金機構から遺族と認められたと言えます。

ひとつひとつの証拠力は弱くても、たくさんの証拠があると強力な証拠になります。

(4)勤務先関係

勤務先への緊急連絡先に指定されている場合、勤務先から家族と認められたと言えます。

扶養手当や慶弔規程の配偶者適用履歴があると、勤務先から配偶者と認められたと言えます。

ひとつひとつの証拠力は弱くても、たくさんの証拠があると強力な証拠になります。

(5)生命保険死亡保険金の受取人

生命保険死亡保険金の受取人は、親族などに限られているのが原則です。

親族以外を受取人にすると、保険金目的の不正な事故を誘発するからです。

生命保険死亡保険金の受取人に指定されている場合、保険会社が親族と認めたと言えます。

⑤社会的に夫婦と扱われていることを示す証拠資料

(1)夫婦連名で届いた結婚式の招待状

結婚式の招待状が夫婦連名で届くことは、親族や友人から夫婦として扱われていることを示します。

社会生活上の評価を示しています。

(2)夫婦で参列した葬儀の記帳

葬儀などに夫婦で参列した場合、夫婦で揃って記帳します。

家族ぐるみでかかわりがある場合、社会的な関係を補充することができます。

(3)夫婦連名で届いた年賀状

年賀状は年1回であるものの、対外的に夫婦であることが示されると言えます。

長期間継続されていると、対外的に長期間安定的な関係があることを示すことができます。

(4)地域コミュニティーでの関係

自治会名簿の記載があると、地域で夫婦として認められていることを示すことができます。

社会的に夫婦と認められていることは、事実の積み上げが重要です。

ひとつひとつの証拠力は弱くても、たくさんの証拠があると強力な証拠になります。

4事実婚・内縁配偶者は相続人になれない

①長期間一緒にいても相続人ではない

相続人になる人は、法律で決められています。

被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は必ず相続人になります。

相続人になる配偶者は、法律上の配偶者のみです。

事実婚・内縁配偶者は何年一緒にいても、相続人になりません。

②事実婚・内縁配偶者は特別縁故者になれる

被相続人に相続人がいない場合、相続財産は国庫に帰属するのが原則です。

被相続人に特別な縁故がある人がいる場合、相続財産を取得させる方がいいことがあります。

特別縁故者とは、被相続人に特別な縁故がある人です。

事実婚・内縁配偶者は、特別縁故者になることができます。

特別縁故者になるか、家庭裁判所が判断します。

③特別縁故者に期待するより遺言書作成して遺贈

家庭裁判所に認められないと、特別縁故者になることはできません。

家庭裁判所に認められるのは、高いハードルがあります。

特別縁故者に期待するより、遺言書作成して遺贈がおすすめです。

遺言書があれば、事実婚・内縁配偶者に自由に財産を引き継がせることができるからです。

5遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

家族のさまざまな事情から、事実婚・内縁を選択する人がいます。

事実婚・内縁関係であっても、元気であれば不自由が少なくなっています。

事実婚・内縁の配偶者が死亡した場合、相続人になることはできません。

事実婚・内縁の配偶者に財産を受け継いでもらいたい場合、生前から準備しておくことが重要です。

遺言書は、遺言書の意思を示すものです。

遺言書は遺言者の死後に効力を生じるものなので、厳格な書き方ルールがあります。

厳格な書き方ルールに合わない遺言は、無効になります。

せっかく遺言書を作成するのであれば、公証人が関与する公正証書遺言がおすすめです。

公証人は、法律の専門家です。

公正証書遺言は公証人が文書にするから、書き方ルール違反で無効になることは考えられません。

公正証書遺言を作成する場合、事前に公証役場との打ち合わせが必要になります。

何の準備もせず公証役場に出向いても、遺言書作成をすることはできません。

公正証書遺言の作成は、司法書士などの専門家に依頼することができます。

司法書士などの専門家は、公証役場などの打ち合わせをして遺言書作成をサポートします。

司法書士などの専門家に依頼することで、スムーズに遺言書作成をすることができます。

事実婚・内縁の配偶者に財産を受け継いでもらいたい人は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

普通失踪は生死不明7年で死亡

1普通失踪と特別失踪(危難失踪)のちがい

行方不明になってから長期間経過している場合、死亡している可能性が高いことがあります。

死亡した可能性が高い行方不明者を法律上死亡した取り扱いにする手続が失踪宣告です。

失踪宣告には、2種類あります。

普通失踪と特別失踪(危難失踪)です。

一般的に失踪宣告といった場合、普通失踪を指しています。

生死不明の期間を失踪期間と言います。

普通失踪の失踪期間は、7年です。

特別失踪(危難失踪)は、行方不明の人が大災害や大事故にあっている場合の失踪宣告です。

大災害や大事故に巻き込まれた場合、死亡の可能性が非常に高いものです。

死亡の可能性が非常に高いから、失踪期間は短い期間です。

特別失踪(危難失踪)の失踪期間は、1年です。

2普通失踪は生死不明7年満了で死亡

①失踪宣告で死亡と見なされる

行方不明の人は、法律上生きている人です。

長期間行方不明になっていても、法律上生きている人のままです。

生きている人だから、行方不明の人の財産を家族が処分することはできません。

財産を処分することができるのは、持ち主本人だけだからです。

生きている人だから、行方不明の人の配偶者は再婚することができません。

失踪宣告は、行方不明のまま相当長期間経過した人に対して死亡と扱うための手続です。

失踪宣告を受けた人は、たとえ死亡していなくても死亡した取り扱いがされます。

死亡と確認されていないのに、死亡と扱うから強い効果があります。

行方不明になってから長期間経過している場合、死亡している可能性が高いことがあります。

法律上死亡の扱いをすることで、家族は気持ちの整理をつけることができます。

失踪宣告は、家族が気持ちの整理をつけて前に向かって進むための制度です。

失踪宣告で死亡と見なされます。

②失踪宣告は申立てが必要

相当長期間行方不明になって死亡の可能性が高い場合、家庭裁判所は失踪宣告をします。

相当長期間行方不明になって死亡の可能性が高い場合であっても、勝手に失踪宣告がされることはありません。

相当長期間行方不明であっても、家族は帰ってくると信じて待っていることがあります。

気持ちの整理をつけていないのに、死亡と扱われるのは家族にとって酷だからです。

申立てがあってから、家庭裁判所が失踪宣告をします。

失踪宣告の申立てができるのは、法律上の利害関係人のみです。

主な申立人は、次のとおりです。

(1)配偶者

(2)推定相続人

(3)受遺者

失踪宣告は、家庭裁判所が職権ですることはできません。

失踪宣告は、市区町村長や検察官が申立てをすることはできません。

失踪宣告は、家族が気持ちの整理をつけて前に向かって進むための制度だからです。

家庭裁判所が失踪宣告をするためには、利害関係人から申立てが必要です。

③死亡日は生死不明7年満了の日

普通失踪の失踪期間は、7年です。

行方不明になってから7年以上経過している場合、家庭裁判所は失踪宣告をすることができます。

家庭裁判所が失踪宣告をするためには、申立てが必要です。

家族が気持ちに整理がつかない場合、7年を大幅に超しても申立てをする気になれないでしょう。

行方不明になってから何十年も経過してから、失踪宣告の申立てをすることがあります。

失踪宣告の申立てをした日は、死亡と見なされる日とは無関係です。

何十年も経過してから失踪宣告の申立てをした場合であっても、死亡と見なされる日は行方不明になってから7年満了した日です。

失踪宣告による死亡日は、死亡と見なされる日です。

最後に生存が確認された日から、7年満了した日に死亡と見なされます。

失踪宣告の申立てをした日より大幅に前の日に死亡と見なされることがあります。

失踪宣告で死亡と見なされるのは、生死不明7年満了の日です。

④死亡届でなく失踪届で戸籍に反映

家庭裁判所が失踪宣告をした場合、失踪宣告を受けた人は死亡と見なされます。

家庭裁判所が失踪宣告をしても、市区町村役場に通知されません。

失踪宣告の申立てをした人は、市区町村役場に届出をする必要があります。

失踪宣告を受けた人について、死亡届ではなく失踪届を提出します。

失踪届が受理されると、戸籍に記載されます。

失踪宣告が戸籍に記録されることで、死亡と見なされたことを戸籍謄本で証明することができます。

死亡届でなく失踪届で、戸籍に反映します。

⑤失踪届と行方不明者届(捜索願)のちがい

家庭裁判所で失踪宣告を受けた場合、申立てをした人は市区町村役場に失踪届を提出します。

失踪届は、家庭裁判所で失踪宣告を受けたことを戸籍に記録してもらうための届出です。

失踪届を受け付けても、市区町村役場は生死不明の人を探しません。

失踪届を提出しても、警察が捜査することはありません。

生死不明の人が事件や事故などに巻き込まれているおそれが高いので探して欲しい場合、警察に行方不明者届を提出します。

行方不明者届は、以前は捜索願と呼んでいました。

生死不明の人や他の人の生命や身体に危険を及ぼすおそれが大きい場合、警察の捜査の対象になります。

3失踪宣告で相続が開始する

①相続開始日は死亡と見なされる日

家庭裁判所で失踪宣告を受けた場合、失踪宣告を受けた人は死亡と見なされます。

たとえ死亡していなくても死亡した取り扱いをするから、相続が開始します。

死亡と見なされる日に、相続が発生します。

失踪宣告による死亡日は、死亡と見なされる日です。

失踪宣告の申立てをした日は、死亡と見なされる日とは無関係です。

死亡と見なされる日を基準にして、相続手続をします。

②死亡と見なされる日で相続人を確認

行方不明になってから何十年も経過してから、失踪宣告の申立てをすることがあります。

失踪宣告の申立てをしてから、裁判所が失踪宣告をするまで長期間かかります。

相続手続の基準になるのが、死亡と見なされる日です。

死亡と見なされる日に、相続が発生します。

被相続人は、死亡と見なされる日に死亡したと扱われます。

死亡と見なされる日を基準にして、相続人を確認します。

相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡した場合、代襲相続が発生します。

相続が発生したときに元気だった相続人が被相続人より後に死亡した場合、代襲相続が発生しません。

相続が発生したときに元気だった相続人が後に死亡した場合、数次相続が発生します。

数次相続は、相続人の地位が相続されます。

失踪宣告の前後で家族が死亡した場合、相続人の確認が重要になります。

代襲相続も数次相続も、相続が複雑になります。

だれが相続人でだれが相続人でないか、日付をよく確認しましょう。

相続人を間違えると、相続手続がすべてやり直しになります。

相続開始日は、死亡と見なされる日です。

③失踪宣告後に相続放棄ができる

莫大な借金をしたまま、音信不通になる人がいます。

いつか自分に借金が降りかかってくるのではないかと不安になることでしょう。

被相続人の生前に、相続放棄をすることはできません。

行方不明の人は、生きていると判断されます。

相続放棄ができるのは、相続人だけだからです。

行方不明なだけで生きているのだから、相続放棄を受け付けてもらえません。

失踪宣告は、行方不明の人が死亡した取り扱いとするための手続です。

失踪宣告がされた場合、相続が発生します。

相続放棄の申立てをする場合、被相続人の戸籍謄本を提出します。

被相続人の戸籍に失踪宣告の記載がされている必要があります。

相続放棄の申立ての期限は、原則として、相続があったことを知ってから3か月以内です。

「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。

失踪宣告後に、相続放棄ができます。

4生死不明の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット

相続が発生した後、相続手続を進めたいのに行方不明の相続人や長期間行方不明で死亡の可能性の高い相続人がいて困っている人はたくさんいます。

自分たちで手続しようとして、挫折する方も少なくありません。

失踪宣告の申立などは、家庭裁判所に手続が必要になります。

通常ではあまり聞かない手続になると、専門家のサポートが必要になることが多いでしょう。

信託銀行などは、高額な手数料で相続手続を代行しています。

被相続人が生前、相続人のためを思って、高額な費用を払っておいても、信託銀行はこのような手間のかかる手続を投げ出して知識のない遺族を困らせます。

知識のない相続人が困らないように高額でも費用を払ってくれたはずなのに、これでは意味がありません。

税金の専門家なども対応できず、困っている遺族はどうしていいか分からないまま途方に暮れてしまいます。

裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。

途方に暮れた相続人をサポートして相続手続を進めることができます。

自分たちでやってみて挫折した方も、信託銀行などから丸投げされた方も、相続手続で不安がある方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。