Archive for the ‘検認手続’ Category

公正証書遺言は検認不要ですぐに執行できる

1検認が必要な遺言書と不要な遺言書がある

①遺言書の種類と特徴

遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。

自筆証書遺言とは、自分で書いて作る遺言書です。

遺言者がひとりで作ることができるから、手軽です。

公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。

証人2人に確認してもらって、作ります。

②検認手続で遺言書を開封する

(1)自宅などで保管の自筆証書遺言は検認が必要

遺品整理をしていると、自筆証書遺言が見つかることがあります。

生前に、被相続人から遺言書を預かってほしいと頼まれることがあるでしょう。

自宅などで見つけた自筆証書遺言は、検認手続が必要です。

検認手続とは、遺言書を家庭裁判所に提出して開封してもらう手続です。

家庭裁判所は、検認期日を決めて相続人全員を家庭裁判所に呼び出します。

相続人立会いで、遺言書を開封するためです。

(2)検認手続が必要な理由

検認手続は、証拠保全手続です。

検認期日では、開封した遺言書の形状や内容を確認して検認調書に取りまとめます。

検認期日以降に改ざんがあると、すぐに明白になります。

検認期日における遺言書の形状や内容は、検認調書で確認することができるからです。

検認手続をすることで、改ざん防止が実効あるものになります。

(3)検認手続には手間がかかる

自宅などで自筆証書遺言を見つけた人や自筆証書遺言を預かっていた人は、家庭裁判所に遺言書検認の申立てをします。

遺言書検認の申立書には、次の書類を添付します。

・遺言者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

・相続人全員の戸籍謄本

・相続人全員の住民票または戸籍の附票

たくさんの書類を準備するために、手間がかかります。

家庭裁判所が遺言書検認の申立書を受付けたら、相続人全員を家庭裁判所に呼び出します。

何も知らないと、相続人はびっくりするでしょう。

遺言書検認の申立人は、申立て前に他の相続人に連絡するといいでしょう。

検認手続には、手間がかかります。

(4)検認手続にかかる時間

遺言書検認の申立書には、たくさんの書類を準備する必要があります。

相続関係によって異なりますが、1~2か月程度時間がかかることが多いでしょう。

遺言書検認の申立書を提出してから検認期日までは、1~2か月程度かかります。

検認手続が終わるまで、相続手続を進めることができません。

検認手続には、時間がかかります。

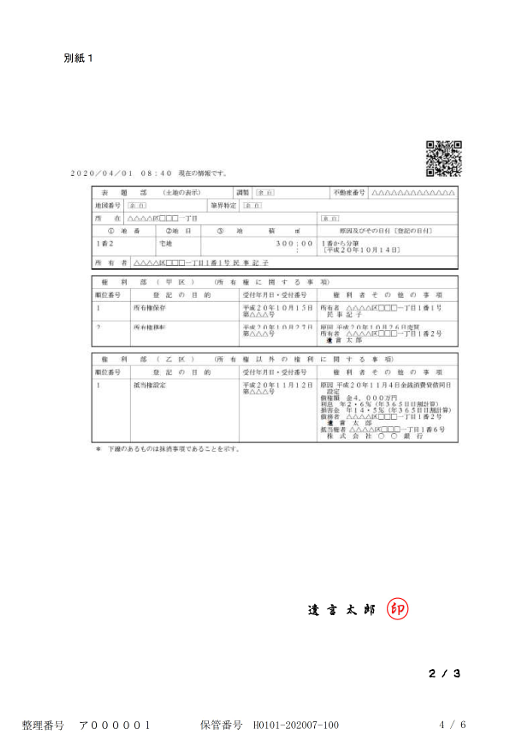

③法務局保管制度利用の自筆証書遺言は検認不要

自筆証書遺言は、自分で保管するのが原則です。

自筆証保遺言は、保管に困ります。

保管場所を家族と共有していると、遺言書を改ざんされるリスクがあります。

保管場所を家族と共有していないと、相続発生後に見つけられなくなるリスクがあります。

法務局保管制度とは、自筆証書遺言を法務局に提出して保管してもらう制度です。

法務局は自筆証書遺言を受付けたら、厳重に保管します。

相続人が偽造や変造することは、あり得ません。

改ざんや変造を防止するための手続は、不要です。

法務局保管制度利用の自筆証書遺言は、検認手続をする必要がありません。

④検認手続で遺言書の有効無効は判断しない

遺言書の検認手続は、開封して遺言書の形状や内容を確認する手続です。

検認手続で遺言書の有効無効は、判断されません。

無効の遺言書であっても、検認手続が終了します。

検認済の遺言書であっても、有効無効を争うことができます。

遺言書の有効無効は、裁判で判断します。

2公正証書遺言は検認不要ですぐに執行できる

①公正証書遺言は検認不要

遺言者が死亡したら、遺言書に効力が発生します。

公正証書遺言は、相続発生後すぐに執行することができます。

公正証書遺言は、検認手続が不要だからです。

相続発生後すぐに、相続手続を進められます。

相続手続のスピードと確実性が大きなメリットです。

②公正証書遺言が検認不要である理由

公正証書遺言作成後、遺言書原本は公証役場で厳重に保管されます。

相続人らの手に渡らないから、改ざんや変造があり得ません。

公正証書遺言作成後、遺言者に遺言書の正本と謄本が渡されます。

遺言書の正本と謄本は、遺言書のコピーです。

コピーを改ざんしても、意味がありません。

遺言書原本は、公証役場で厳重に保管されているからです

検認手続は、遺言書の改ざんや変造を防止する手続です。

公正証書遺言は改ざんや変造があり得ないから、検認手続が不要です。

③公正証書遺言の実務上のメリット

メリット(1)家庭裁判所で検認手続不要

公正証書遺言は、検認不要です。

遺言書検認の申立書の作成や必要書類の準備をする必要がありません。

検認期日に出頭する手間がかからないし、他の相続人に連絡する必要がありません。

相続手続がカンタンになるから、相続人の心理的負担が大きく軽減されます。

メリット(2)すぐに遺言執行ができる

公正証書遺言は検認手続不要だから、検認にかかる時間がかかりません。

遺言者が死亡したら、すぐに遺言執行をすることができます。

公正証書遺言を作成したときに渡された遺言書の正本で、遺言執行をすることができます。

公正証書遺言の正本を提出することで、遺言執行者がすぐに預貯金の解約をすることができます。

公正証書遺言の正本を提出することで、遺言執行者がすぐに相続登記をすることができます。

相続人の負担が軽減されているから、相続登記義務化にも余裕をもって対応することができます。

メリット(3)改ざん変造がない

公正証書遺言原本は、公証役場で厳重に保管されます。

遺言書を隠したり、改ざん変造があり得ません。

相続人間で改ざんや変造が疑われると、深刻なトラブルに発展します。

公正証書遺言は改ざんや変造があり得ないから、相続人間のトラブル防止に役立ちます。

メリット(4)遺言書を紛失しても再発行ができる

遺言執行は、公正証書遺言を作成したときに渡された遺言書の正本で行います。

相続が発生するまでに、遺言書の正本や謄本を紛失することがあるでしょう。

公正証書遺言原本は、公証役場で厳重に保管されます。

遺言書の正本や謄本を紛失しても、手続すれば再発行をしてもらうことができます。

メリット(5)遺言内容の誤解防止

公正証書遺言は、公証人が遺言内容を書面に取りまとめます。

公証人は、法律の専門家です。

法律の専門家が関与して作成するから、誤解や解釈の揺れが少ない遺言書を作成できます。

相続人間で遺言書の内容に誤解や解釈の揺れがあると、深刻なトラブルに発展します。

誤解や解釈の揺れが少ない遺言書は、相続人間のトラブル防止に役立ちます。

④公正証書遺言の注意点

注意(1)遺言者が死亡しても通知されない

公正証書遺言は、公証役場で厳重に保管されています。

遺言者が死亡しても、自動で公証役場から通知されません。

公証役場はいつ遺言者が死亡したか、分からないから連絡できません。

公証役場はだれが相続人か、分からないから連絡できません。

相続人は、遺言書の有無を照会することができます。

遺言書の有無を照会すれば、回答してもらえます。

公証役場から、積極的に相続人に連絡されません。

注意(2)遺言執行は遺言執行者が行う

遺言書を作成するだけでは、意味がありません。

遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。

公正証書遺言であっても、自動で実現しません。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。

遺言執行者は、遺言書で指名するのがおすすめです。

遺言執行者がいないと、相続人全員の協力で遺言書の内容を実現する必要があるからです。

相続人が遺言書の内容に不満を持つと、遺言書の内容実現に協力してくれないでしょう。

遺言執行は、遺言執行者が行います。

注意(3)公正証書遺言作成だけで遺留分を奪えない

公正証書遺言があれば、原則として遺言書の内容どおりに遺産分割をすることができます。

公正証書遺言作成だけで、遺留分を奪うことはできません。

遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。

遺言書の内容が相続人の遺留分を侵害していることがあります。

被相続人に近い関係の相続人には、遺留分が認められます。

具体的には、兄弟姉妹以外の相続人に遺留分が認められます。

配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。

遺留分侵害額請求があると、相続人間で深刻なトラブルに発展するでしょう。

公正証書遺言作成だけで、遺留分を奪うことはできません。

注意(4)作成に費用と時間がかかる

公正証書遺言を作成する場合、公証人や証人2人への手数料がかかります。

公正証書遺言を作成するには、費用と時間がかかります。

相続発生後に相続人が検認で手間と時間をかけることを思うと、合理的な費用と考えられます。

⑤遺言方式の比較

| 公正証書遺言 | 自筆証書遺言 (自宅保管) | 自筆証書遺言 (法務局保管) | |

| 作成方法 | 証人2人立会いで公証人が関与 | 本人自書のうえ押印 | 本人が作成し法務局へ持参 |

| 保管場所 | 公証役場 | 自宅など | 法務局 |

| 検認手続 | 不要 | 必要 | 不要 |

| 遺言書の有効性 | 非常に高い | 不備のリスクが高い | 形式不備だけ確認 |

| 相続人の手間 | 少ない | 検認の申立てが必要 | 法務局の手続が必要 |

| 遺言執行 | すぐに執行できる | 検認が終わるまで不可 | 遺言書情報証明書を取得するまで不可 |

| 相続人のトラブル | 防止効果が高い | トラブルになりやすい | 紛失改ざんトラブル防止 |

| 費用 | 公証人手数料 | かからない | 保管手数料 |

| 利用しやすさ | 公証人と打合せ | 手軽 | 予約と申請 |

3公正証書遺言の作成手順

手順①遺言内容の検討

財産の内容、相続人の構成、遺言の目的などを整理します。

必要に応じて、司法書士や税理士などの専門家に相談します。

この段階で、相続人の遺留分や相続税など影響を考慮しておくことがおすすめです。

手順②公証人と打合せ

公証役場に連絡し、遺言内容の概要を伝えます。

遺言書作成を司法書士などの専門家にサポートしてもらう場合、司法書士に担当してもらえます。

手順③必要書類の準備

遺言内容に応じて、公証人から必要書類が指示されます。

この段階で、証人と遺言執行者を決めておくことがおすすめです。

証人と遺言執行者の本人確認書類を用意します。

司法書士などの専門家にサポートしてもらう場合、司法書士に証人を準備してもらうことができます。

サポートした司法書士に、遺言執行を依頼することができます。

手順④遺言書の文案確認

遺言内容の概要に基づいて、公正証書遺言の文案が示されます。

手順⑤公正証書遺言作成当日

遺言者本人と証人2人が公証役場に出向いて、遺言内容を口述します。

口述内容に基づいて、公証人が書面に取りまとめます。

公証役場に出向くことが難しい場合、公証人に出張してもらうことができます。

手順⑥公正証書遺言原本は公証役場で保管

公正証書遺言は、公証役場で厳重保管されます。

公正証書遺言作成後、遺言書の正本と謄本が渡されます。

手順⑦遺言執行

遺言者が死亡したら、すぐに遺言執行をすることができます。

公正証書遺言は検認不要だから、相続人の手間が大幅に削減されます。

4遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書は被相続人の意思を示すものです。

自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。

家族がトラブルに巻き込まれることを望む人はいないでしょう。

遺言書があることでトラブルになるのは、ごく稀なケースです。

遺言書がないからトラブルになるのはたくさんあります。

そのうえ、遺言書1枚あれば、相続手続きは格段にラクになります。

家族を幸せにするために遺言書を作ると考えましょう。

実際、家族の絆のためには遺言書が必要だと納得した方は遺言書を作成します。

家族の喜ぶ顔のためにやるべきことはやったと安心される方はどなたも晴れやかなお顔です。

家族の幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

検認手続で遺言書の有効無効を判断しない理由

1遺言書を見つけたら家庭裁判所で検認手続

①遺言書の種類

遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作るケースがほとんどです。

自筆証書遺言は、自分ひとりで書いて作った遺言書です。

自筆証書遺言を作成した後は、原則として、自分で保管します。

作成した自筆証書遺言を法務局に提出して、保管してもらうことができます。

公正証書遺言は、公証人が文書に取りまとめて作る遺言書です。

証人2人に確認してもらって作ります。

公正証書遺言を作成した後は、公正証書遺言原本は公証役場で保管されます。

②自筆証書遺言は検認手続が必要

遺品整理をしていると、自宅などで自筆証書遺言を見つけることがあります。

被相続人から遺言書を預かってほしいと、依頼されるかもしれません。

自筆証書遺言は、検認手続が必要です。

検認手続とは、自筆証書遺言を家庭裁判所に提出して開封してもらう手続です。

自筆証書遺言を見つけた人や預かっている人は、家庭裁判所へ届け出る必要があります。

③検認手続の目的

(1)遺言書があると相続人に知らせる

自宅などで遺言書を見つけたら、家庭裁判所に遺言書検認の申立てをします。

家庭裁判所は遺言書検認の申立てを受付けたら、相続人全員を家庭裁判所に呼び出します。

遺言書の開封に立会いをしてもらうためです。

相続人全員に遺言書があることを知らせて、立会いをしてもらいます。

相続人立会いで開封することで、手続きの透明性を確保することができます。

遺言書があることを知らせるために、検認手続を行います。

(2)遺言書の改ざん防止

遺言書を開封したら、遺言書の形状や状態を確認します。

遺言書の状態や形状は、検認調書に取りまとめます。

検認期日以降に遺言書を改ざんすると、検認調書と照らし合わせることで明らかになります。

遺言書の改ざん防止のために、検認手続を行います。

(3)検認済証明書の発行

検認手続をしても検認手続をしなくても、遺言書の効力に影響はありません。

検認手続をしなくても、遺言書は無効になりません。

検認手続が必要な遺言書には、検認済証明書が必要です。

検認手続をしていないと、検認済証明書が発行されません。

相続手続を進めるため、検認手続は省略できません。

預貯金の解約がしたくても、銀行などの金融機関は受付をしてくれません。

不動産の名義変更をしたくても、法務局は受付をしてくれません。

相続手続を進めるために、検認手続を行います。

(4)勝手に開封するとペナルティー5万円

自宅などで見つけた遺言書は、家庭裁判所で検認手続をします。

検認手続が必要なのに勝手に開封すると、ペナルティーの対象になる可能性があります。

ペナルティーの内容は、5万円以下の過料です。

過料は行政罰だから、前科がつきません。

④検認手続をしないとトラブルの可能性

リスク(1)改ざんや変造を疑われる

検認手続の目的は、遺言書の改ざんや変造を防止することです。

家庭裁判所で開封された遺言書であれば、改ざんや変造はなかったと信じられるでしょう。

検認手続をしないと、他の相続人から疑われます。

改ざんや変造をしていなくても、疑いの目を向けられるのは辛いものです。

遺言書の内容によっては、疑いが強められるでしょう。

リスク(2)遺言書を隠匿すると相続欠格

相続が発生すると、家族は忙しくなります。

死亡届の提出から葬式の手配、親戚や知人への連絡など、たくさんの用事があるからです。

遺言書検認の申立ては、家庭裁判所の手続です。

知識がないと、よく分からないことが多いでしょう。

先延ばしをしていると、遺言書を隠匿しているように見えるかもしれません。

遺言書を隠匿して不当に利益を得ようとした場合、相続欠格になります。

相続欠格とは、相続人としてふさわしくない人の相続資格を奪う制度です。

遺言書は、遺言者の意思を示すものです。

遺言書を隠匿する行為は、遺言者の意思を踏みにじる行為と言えます。

相続人としてふさわしくないから、相続資格が奪われます。

リスク(3)遺言書を隠匿すると刑事罰

遺言書は、権利義務に関する書面です。

権利義務に関する書面を隠匿した場合、私用文書毀棄罪に問われます。

私用文書毀棄罪は、罰金刑では済みません。

拘禁刑のみが規定されている重い犯罪です。

遺言書を隠匿すると、厳しく処罰される可能性があります。

⑤遺言書の検認が不要なケース

(1)公正証書遺言は検認不要

公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。

公正証書遺言は、検認不要です。

公正証書遺言を作成した後、遺言書原本は公証役場で厳重に保管されます。

改ざんや変造があり得ません。

公正証書遺言は、改ざんや変造を防止するための手続をする必要がありません。

公正証書遺言は、検認不要です。

(2)法務局保管制度利用の自筆証書遺言は検認不要

自筆証書遺言は、自分で保管するのが原則です。

条件を満たす自筆証書遺言は、法務局に提出して保管してもらうことができます。

自筆証書遺言を受付けたら、法務局で厳重に保管されます。

改ざんや変造があり得ません。

法務局保管制度を利用したら、改ざんや変造を防止するための手続をする必要がありません。

法務局保管制度利用の自筆証書遺言は、検認不要です。

2検認手続で遺言書の有効無効を判断しない理由

理由①検認手続は形式的確認手続だから

検認手続では、遺言書を開封して外形や内容を確認します。

検認手続は、遺言書の形式的確認手続です。

遺言書の内容の有効性は、確認の対象外です。

理由②遺言書の有効無効は裁判で判断するから

遺言書の有効無効は、民事訴訟で争うべき内容です。

検認手続には、訴訟手続のような証拠調べや反論の機会がありません。

仮に有効無効を判断するなら、有効と主張する人と無効と主張する人の両方から意見を聞く必要があります。

形式的確認手続だけで、有効無効を判断できないでしょう。

両社の意見を聞いて判断するため、民事訴訟で争われるのが適切です。

理由③検認手続の目的は偽造や変造の防止だから

検認手続では、遺言書の外形や内容を検認調書に記録します。

検認期日以降の改ざんや変造は、検認調書と照らし合わせることで明らかになります。

検認手続は、証拠保全の手続と言えます。

証拠保全の手続で、遺言書の有効無効を判断できません。

理由④無効の遺言書であっても検認できるから

検認手続で、遺言書を開封します。

取り出した遺言書が明らかに、無効な遺言書であることがあります。

例えば、日付が記載されていない遺言書や押印がない遺言書は、明らかに無効です。

明らかに無効の遺言書であっても、そのまま検認手続をします。

検認調書には、日付が記載されていないことや押印がないことが記録されます。

検認期日以降に日付を記載されたら、検認調書と照らし合わせて明らかにすることができます。

無効の遺言書であっても、検認ができます。

検認手続は、遺言書の有効無効を判断する手続ではないからです。

3検認手続で誤解が多いポイント

誤解①検認手続で効力が発生する

検認手続は、遺言書の形状や内容を確認する手続に過ぎません。

検認手続で、遺言書に効力が発生することはありません。

検認手続で効力が発生するは、誤解です。

遺言書の効力は、遺言者の死亡で発生しています。

無効の遺言書は、検認手続をしても有効になることはありません。

誤解②検認が終了したから有効と認められた

検認手続で、遺言書の有効無効は判断されません。

検認が終了したから有効と認められたは、誤解です。

たとえ無効の遺言書であっても、検認手続は終了します。

検認手続が終了しても、無効の遺言書は無効のままです。

誤解③検認せずに相続手続ができる

検認手続をしても検認手続をしなくても、遺言書の効力にちがいはありません。

相続手続をするためには、検認済証明書が必要です。

検認せずに相続手続ができるは、誤解です。

検認が必要なのに検認手続をせず、相続手続を進めることはできません。

誤解④検認期日に欠席すると相続できない

遺言書検認の申立てを受付けたら、相続人全員を家庭裁判所に呼び出します。

遺言書の存在を相続人に知らせ、開封に立会ってもらうためです。

検認期日に欠席すると相続できないは、誤解です。

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。

検認期日の欠席で、相続放棄の手続の代わりにすることはできません。

誤解⑤相続人の合意で検認を省略できる

遺言書検認の申立てをするためには、たくさんの書類を準備する必要があります。

手間と時間がかかるから、検認手続を省略したいと考えるかもしれません。

相続人の合意で検認を省略できるは、誤解です。

検認手続は、遺言書の偽造変造を防止する手続です。

検認手続をしないと、検認済証明書を発行してもらえません。

相続人全員が合意しても、相続手続が進められなくなります。

相続人全員が合意しても、ペナルティー5万円の対象になります。

4遺言書検認の申立てを司法書士に依頼するメリット

自筆証書遺言や秘密証書遺言を預かっている人や見つけた人は、家庭裁判所に提出する必要があります。

遺言書を隠したり捨てたりすると、相続人になることができません。

他の相続人から疑いをかけられてトラブルになるのを避けるためにも、すみやかに家庭裁判所に検認の申立てをしましょう。

申立てのためには、たくさんの書類が必要になります。

遺言書の検認を司法書士に依頼した場合、遺言書検認申立書の作成だけでなく、家庭裁判所への提出もおまかせいただけます。

遺言書を預かっている方や見つけた方はトラブルになる前に、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

自筆証書遺言で検認不要なケース必要なケース

1家庭裁判所で検認手続

①検認手続で遺言書を開封する

相続が発生すると、家族はたくさんの相続手続をすることになります。

自宅などで遺品整理をしていると、遺言書が見つかることがあります。

相続人であれば、遺言書の内容が気になるかもしれません。

自宅などで遺言書を見つけても、勝手に開封してはいけません。

自宅などで見つけた遺言書は、家庭裁判所に提出する必要があります。

検認手続とは、自宅などで見つけた遺言書を家庭裁判所に提出して開封してもらう手続です。

②検認手続が必要な理由

(1)遺言書があると相続人に知らせる

自宅などで遺言書を見つけたら、家庭裁判所に遺言書検認の申立てをします。

家庭裁判所は遺言書検認の申立てを受付けたら、相続人全員を家庭裁判所に呼び出します。

遺言書の開封に立会いをしてもらうためです。

相続人全員に遺言書があることを知らせて、立会いをしてもらいます。

相続人立会いで開封することで、手続きの透明性を確保することができます。

(2)遺言書の改ざん防止

遺言書を開封したら、遺言書の形状や状態を確認します。

遺言書の状態や形状は、検認調書に取りまとめます。

検認期日以降に遺言書を改ざんすると、検認調書と照らし合わせることで明らかになります。

検認手続は、遺言書の改ざん防止のために行います。

(3)相続手続ができない

検認手続をしても検認手続をしなくても、遺言書の効力に影響はありません。

検認手続をしなくても、遺言書は無効になりません。

検認手続が必要なのに検認手続をしていないと、相続手続を進めることができません。

預貯金の解約がしたくても、銀行などの金融機関は受付をしてくれません。

不動産の名義変更をしたくても、法務局は受付をしてくれません。

(4)勝手に開封するとペナルティー5万円

自宅などで見つけた遺言書は、家庭裁判所で検認手続をします。

検認手続が必要なのに勝手に開封すると、ペナルティーの対象になる可能性があります。

ペナルティーの内容は、5万円以下の過料です。

過料は行政罰だから、前科がつきません。

③検認手続に手間と時間がかかる

遺言書検認の申立てには、次の書類が必要です。

(1)申立人の戸籍謄本

(2)申立人の住民票

(3)遺言者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

(4)遺言者の住民票の除票

(5)相続人の戸籍謄本

(6)相続人の住民票

(7)収入印紙

(8)家庭裁判所が手続で使う郵便切手

上記の書類を準備するには、相当な時間と手間がかかります。

遺言書検認の申立てをしてから検認期日までに、1か月程度かかります。

検認手続には、手間と時間がかかります。

④遺言書の有効無効は判断しない

遺言書の検認手続は、改ざんや変造を防止するための手続です。

検認手続で遺言書の有効無効は、判断しません。

遺言書の検認をしても、無効の遺言は無効です。

遺言書の検認をしなくても、有効の遺言は有効です。

遺言書の検認をしたからと言って、無効の遺言書が有効になることはありません。

遺言書の検認をしても、遺言書が有効と確認されたわけではありません。

⑤公正証書遺言は検認不要

公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。

公正証書遺言作成後、遺言書原本は公証役場で厳重に保管されます。

公正証書遺言は厳重保管されるから、改ざんや変造があり得ません。

遺言書の検認手続は、改ざんや変造を防止するための手続です。

公正証書遺言は、検認不要です。

すぐに遺言執行をすることができるから、相続人の事務負担が軽くなります。

2自筆証書遺言で検認不要なケース必要なケース

ケース①法務局保管制度利用の自筆証書遺言 検認不要

自筆証書遺言は、自分で保管するのが原則です。

自筆証保遺言は、保管に困ります。

保管場所を家族と共有していると、遺言書を改ざんされるリスクがあります。

保管場所を家族と共有していないと、相続発生後に見つけられなくなるリスクがあります。

法務局保管制度とは、自筆証書遺言を法務局に提出して保管してもらう制度です。

法務局は自筆証書遺言を受付けたら、厳重に保管します。

相続人が偽造や変造することは、あり得ません。

改ざんや変造を防止するための手続は、不要です。

法務局保管制度利用の自筆証書遺言は、検認手続をする必要がありません。

ケース②自宅などで見つかった自筆証書遺言 検認必要

自宅などで自筆証書遺言が見つかったら、家庭裁判所で検認手続が必要です。

家庭裁判所で自筆証書遺言を開封してもらって、遺言書の状態や形状を確認してもらいます。

検認手続が必要なのに検認手続をしていないと、相続手続が進められなくなります。

ケース③遺言書を勝手に開封してしまった 検認必要

家庭裁判所に提出して開封してもらうルールがあることを知らないと、遺言書を開封してしまうことがあります。

ルールを知っていても遺言書と気づかず、開封してしまうかもしれません。

封筒に何も書いてないと、遺言書であることに気づけないでしょう。

遺言書を開封してしまっても、検認手続は必要です。

うっかり開封してしまっても、改ざんや変造を防止する必要があるからです。

遺言書を開封してしまっても、遺言書は無効になりません。

うっかり開封してしまったことを正直に話すといいでしょう。

ケース④封がされていない自筆証書遺言 検認必要

遺言書が封筒に入っているだけで、封がされていないことがあります。

封がされていない自筆証書遺言は、検認が必要です。

封がされていなくても、改ざんや変造を防止する必要があるからです。

封がされていなくても、遺言書は無効になりません。

自筆証書遺言には、厳格な書き方ルールがあります。

封筒の封をすることは、条件にないからです。

封がしてあっても封がされていなくても、遺言書の有効無効に影響はありません。

ケース⑤封筒に入っていない自筆証書遺言 検認必要

封筒などに入っていない状態で、自筆証書遺言が見つかることがあります。

封筒に入っていない自筆証書遺言は、検認が必要です。

封筒に入っていなくても、改ざんや変造を防止する必要があるからです。

封筒に入っていなくても、遺言書は無効になりません。

封筒に入れることは、条件にないからです。

ケース⑥遺言書が複数見つかった 検認必要

遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。

複数見つかった遺言書のうち、公正証書遺言は検認手続が不要です。

自筆証書遺言は、検認手続が必要です。

自筆証書遺言が複数見つかったら、すべて検認手続が必要です。

すべての遺言書に、改ざんや変造を防止する必要があるからです。

3法務局保管制度は検認不要でも注意点がある

注意①遺言書は全文自書

自筆証書遺言は、原則として全文を遺言者本人が自分で書く必要があります。

全文をパソコンなどで作って、署名するだけでは無効になります。

例外は、財産目録です。

財産目録は、パソコンで作成したり通帳などをコピーすることができます。

遺言者が自書していない財産目録は、各ページに署名押印が必要です。

遺言書は、全文自書が原則です。

注意②保管申請は本人が法務局へ出向く

法務局保管制度を利用するためには、遺言者本人が保管申請をする必要があります。

保管申請は、代理人を立てて依頼することはできません。

法務局に予約をしたうえで、遺言者本人が出向く必要があります。

公正証書遺言を作成する場合は、公証人に出張をしてもらうことができます。

法務局保管制度には、このような出張してもらう制度はありません。

遺言者本人が法務局に出向けないと、法務局保管制度を利用することができなくなります。

保管申請は、本人が法務局へ出向く必要があります。

注意③保管申請ができる法務局は限られている

自筆証書遺言保管申請ができる法務局は、次の地を管轄する法務局のみです。

(1)遺言者の住所地

(2)遺言者の本籍地

(3)不動産の所在地

法務局には、遺言書保管事務を扱う法務局と扱わない法務局があります。

遺言書保管事務を行う法務局は、法務局のホームページで確認することができます。

例えば、名古屋市内には、3か所の法務局があります。

名古屋法務局本局は、遺言書保管事務を扱います。

熱田出張所と名東出張所は、遺言書保管事務を扱いません。

遺言書保管事務を扱わない法務局に対して、保管申請をすることはできません。

保管申請ができる法務局は、限られています。

注意④保管後も遺言書の有効性は保証されない

法務局保管制度は、自筆証書遺言を保管する制度です。

自筆証書遺言の保管申請を受け付ける際に、形式的審査をします。

保管申請を受け付けてもらっても、内容の有効性は保証されません。

内容の有効性は、形式審査の範囲を越しているからです。

相続人がトラブルを起こす遺言書であっても形式面に問題がなければ、保管されてしまいます。

相続人間でトラブルにならないように、司法書士などの専門家にサポートしてもらうのがおすすめです。

保管後も、遺言書の有効性は保証されません。

注意⑤遺言執行に遺言書情報証明書取得が煩雑

法務局保管制度を利用した場合、遺言者本人は希望すれば遺言書を返してもらうことができます。

遺言者本人が死亡したら、遺言書は返還されません。

相続人が遺言書の内容を知るためには、遺言書情報証明書を取得する必要があります。

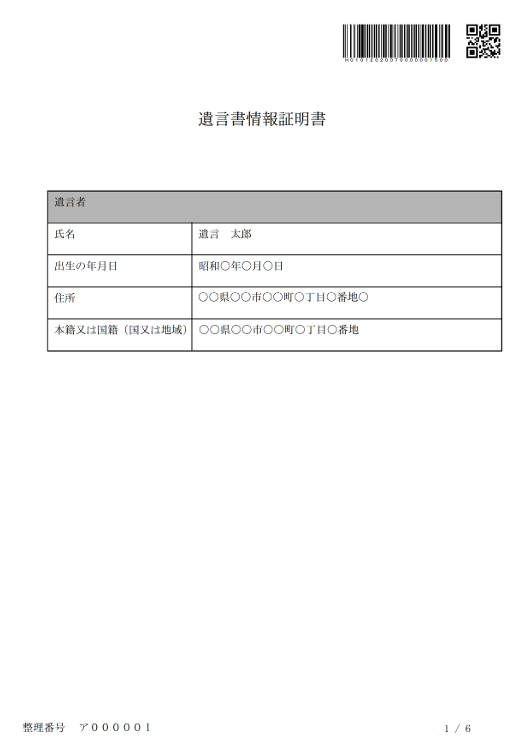

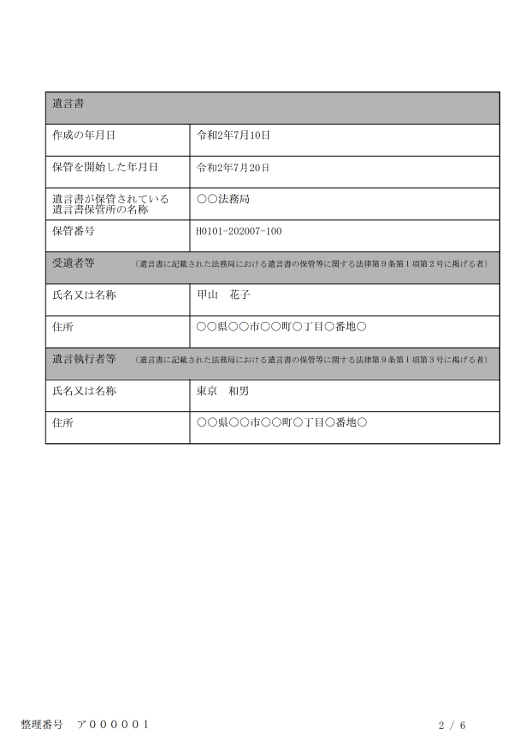

遺言書情報証明書とは、法務局で保管されている自筆証書遺言の内容を証明する書類です。

遺言書情報証明書を請求するときの必要書類は、次のとおりです。

(1)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

(2)相続人全員の現在戸籍

(3)相続人全員の住民票(3か月以内のもの)

(4)請求者の住民票

遺言書情報証明書を取得するため、たくさんの書類が必要になります。

公正証書遺言であれば、すぐに遺言執行をすることができます。

法務局保管制度は検認不要でも、検認手続同様に手間と時間がかかります。

法務局保管制度を利用した自筆証書遺言の場合、検認手続の代わりに遺言書情報証明書を取得すると言えます。

自筆証書遺言はいずれにせよ、相続人に重い事務負担があります。

遺言執行には、遺言書情報証明書が必要です。

4遺言書情報証明書の取得方法

手順①請求資格の確認

遺言書情報証明書は、遺言書の内容を証明する書類です。

法的な利害関係がある人のみ、遺言書情報証明書を請求することができます。

請求できる人は、次のとおりです。

(1)相続人とその親権者や成年後見人などの法定代理人

(2)受遺者とその親権者や成年後見人などの法定代理人

(3)遺言執行者

手順②必要書類の準備

遺言書情報証明書を請求するときの必要書類は、先に説明したとおりです。

戸籍謄本等の代わりに法定相続情報一覧図があると、手続がスムーズです。

請求資格があることは、書面で確認されます。

手順③請求方法の選択

遺言書情報証明書は、窓口に出向いて請求する方法と郵送請求する方法があります。

窓口に出向いて請求する方法は、事前予約が必要です。

手順④遺言書情報証明書を受領

提出した書類に問題がなければ、遺言書情報証明書が発行されます。

遺言書情報証明書を受領するときに、本人確認書類を提示します。

郵送請求する方法では、遺言書情報証明書が郵送で送付されます。

5遺言書検認の申立てを司法書士に依頼するメリット

自筆証書遺言や秘密証書遺言を預かっている人や見つけた人は、家庭裁判所に提出する必要があります。

遺言書を隠したり捨てたりすると、相続人になることができません。

他の相続人から疑いをかけられてトラブルになるのを避けるためにも、すみやかに家庭裁判所に検認の申立てをしましょう。

申立てのためには、たくさんの書類が必要になります。

遺言書の検認を司法書士に依頼した場合、遺言書検認申立書の作成だけでなく、家庭裁判所への提出もおまかせいただけます。

遺言書を預かっている方や見つけた方はトラブルになる前に、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

遺言書の検認をしないと困る理由

1遺言書を見つけたら家庭裁判所に提出

①遺言書を勝手に開封してはいけない

相続が発生した後に、遺言書を見つけることがあります。

遺言書を作成したから、預かっておいて欲しいと依頼されるかもしれません。

遺言書を見つけた人や預かっていた人は、家庭裁判所に提出をする必要があります。

遺言書の検認とは、家庭裁判所に提出して開封してもらう手続です。

遺言書を見つけたら、家庭裁判所に提出をします。

②勝手に開封するとペナルティーのおそれ

遺言書の内容が気になっても、勝手に開封してはいけません。

勝手に開封すると、ペナルティーのおそれがあります。

遺言書は勝手に開封しないで、検認期日に開封してもらいます。

③検認手続では形状・内容を確認する

遺言書検認の申立てを受け付けたら、家庭裁判所は相続人全員を家庭裁判所に呼び出します。

相続人に立会いをしてもらって、遺言書を開封するためです。

遺言書を開封した後、遺言書の形状、加除の状態、日付や署名を確認します。

確認した内容は、検認調書に取りまとめます。

検認調書を見れば、検認期日時点の遺言書の形状・内容が分かります。

検認期日以降に改ざんや変造をした場合、検認調書と照らし合わせることで分かってしまいます。

検認期日以降、改ざんや変造を防止することができます。

検認手続は、遺言書の改ざんや変造を防止するための手続です。

検認手続では、遺言書の形状・内容を確認します。

④うっかり開封しても無効にならない

遺言書を見つけたら、家庭裁判所に提出をする必要があります。

封筒に遺言書と書いてあれば、中身は遺言書であると気がつくことができるでしょう。

封筒に遺言書と書いてあっても、書いてあることに気がつかないことがあります。

封筒に何も書いていない場合、遺言書であると気がつくことができません。

遺言書であることに気づかず、開封してしまうことがあります。

家庭裁判所で開封してもらうルールがあることを知らないかもしれません。

うっかり開封してしまっても、遺言書は無効になりません。

他の相続人や家庭裁判所に正直に話すことで、トラブルを防ぐことができます。

遺言書は余計な小細工をせず、そのまま家庭裁判所に提出をします。

開封してしまっても、検認手続が必要です。

⑤封がされていなくても検認手続

封がされていない遺言書が見つかることがあります。

封がされていなくても、遺言書の検認手続は必要です。

封筒に入っていない遺言書が見つかることがあります。

封筒に入っていなくても、遺言書の検認手続は必要です。

検認手続は、遺言書の改ざんや変造を防止するための手続だからです。

封がされてなくても封筒に入っていなくても、改ざんや変造を防止する必要があります。

封がされていなくても、検認手続をします。

⑥遺言書の検認が不要なケース

(1)公正証書遺言は検認不要

公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。

公正証書遺言は、検認不要です。

公正証書遺言を作成した後、遺言書原本は公証役場で厳重に保管されます。

改ざんや変造があり得ません。

公正証書遺言は、改ざんや変造を防止するための手続をする必要がありません。

公正証書遺言は、検認不要です。

(2)法務局保管制度利用の自筆証書遺言は検認不要

自筆証書遺言は、自分で保管するのが原則です。

条件を満たす自筆証書遺言は、法務局に提出して保管してもらうことができます。

自筆証書遺言を受付けたら、法務局で厳重に保管されます。

改ざんや変造があり得ません。

法務局保管制度を利用したら、改ざんや変造を防止するための手続をする必要がありません。

法務局保管制度利用の自筆証書遺言は、検認不要です。

2遺言書の検認をしないと困る理由

理由①相続手続が進められない

自宅などで見つけた自筆証書遺言は、検認手続が必要です。

検認手続が必要なのに検認手続をしていない場合、相続手続を進めることができません。

不動産の名義変更をしたいと思っても、法務局は受け付けてくれません。

預貯金口座の凍結解除をしたいと思っても、金融機関は受け付けてくれません。

検認手続が終わったら、検認済証明書が発行されます。

相続手続を進めるためには、検認済証明書が必要です。

検認手続をしていないと、検認済証明書が発行されません。

理由1つ目は、相続手続が進められないことです。

理由②検認しないとペナルティーのおそれ

遺言書を見つけたら、家庭裁判所に提出する必要があります。

家庭裁判所の検認手続をしないで開封すると、ペナルティーのおそれがあります。

ペナルティーの内容は、5万円以下の過料です。

過料とは、行政上の義務違反に対するペナルティーです。

過料は刑罰ではないから、前科が付きません。

前科が付かないと言っても、5万円以下のペナルティーは負担が重いでしょう。

理由2つ目は、検認しないとペナルティーのおそれです。

理由③相続人間でトラブル

検認手続の目的は、遺言書の改ざんや変造を防止することです。

家庭裁判所で開封された遺言書であれば、改ざんや変造はなかったと信じられるでしょう。

検認手続をしないと、他の相続人から疑われます。

改ざんや変造をしていなくても、疑いの目を向けられるのは辛いものです。

遺言書の内容によっては、疑いが強められるでしょう。

理由3つ目は、相続人間でトラブルになることです。

理由④遺言書を隠匿すると相続欠格

相続が発生すると、家族は忙しくなります。

死亡届の提出から葬式の手配、親戚や知人への連絡など、たくさんの用事があるからです。

遺言書検認の申立ては、家庭裁判所の手続です。

知識がないと、よく分からないことが多いでしょう。

よく分からないからと先延ばしをしていると、遺言書を隠匿しているように見えるかもしれません。

遺言書を隠匿して不当に利益を得ようとした場合、相続欠格になります。

相続欠格とは、相続人としてふさわしくない人の相続資格を奪う制度です。

遺言書は、遺言者の意思を示すものです。

遺言書を隠匿する行為は、遺言者の意思を踏みにじる行為と言えます。

相続人としてふさわしくないから、相続資格が奪われます。

理由4つ目は、遺言書を隠匿すると相続欠格になることです。

理由⑤遺言書を隠匿すると刑事罰

遺言書は、権利義務に関する書面です。

権利義務に関する書面を隠匿した場合、私用文書毀棄罪に問われます。

私用文書毀棄罪は、罰金刑では済みません。

拘禁刑のみが規定されている重い犯罪です。

遺言書を隠匿すると、厳しく処罰される可能性があります。

理由5つ目は、遺言書を隠匿すると刑事罰になることです。

3遺言書検認の申立ての流れ

手順①必要書類の準備

遺言書検認の申立てで必要な書類は、次のとおりです。

・遺言書検認の申立書

・遺言者の住民票または戸籍の附票

・遺言者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

・相続人全員の戸籍謄本

・相続人全員の住民票または戸籍の附票

・収入印紙800円分

・裁判所が使う郵便切手

郵便切手は、裁判所によって額面や枚数が異なります。

例えば、名古屋家庭裁判所では、次のとおりです。

・110円 関係人数+3枚

事案によっては追加で書類が必要ですと、言われることがあります。

手順1つ目は、必要書類の準備です。

手順②家庭裁判所へ提出

遺言書検認の申立書と必要書類を取りまとめて、家庭裁判所へ提出します。

提出先は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

遺言者の最後の住所地は、遺言者の住民票や戸籍の附票で確認することができます。

家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。

遺言書検認の申立書は、郵送で提出することができます。

手順2つ目は、家庭裁判所へ提出です。

手順③検認期日通知書の受取り

遺言書検認の申立書を受付けたら、申立人と相続人全員に対して検認期日を通知します。

申立人は、検認期日に出席する必要があります。

家庭裁判所によっては、スケジュール調整の連絡があることがあります。

他の相続人は、検認期日に欠席しても差し支えありません。

手順3つ目は、検認期日通知書の受取りです。

検認期日は、申立てから半月~1か月程度先になることが多いでしょう。

手順④検認期日当日

申立人は、検認期日を欠席できません。

遺言書を持って、家庭裁判所へ出向きます。

出席した相続人の立会いのもと、遺言書が開封されます。

遺言書の日付、署名、筆跡、押印などを確認します。

検認期日当日は、15~30分程度で終わります。

検認期日に欠席した場合、遺言書の検認が完了したことが通知されます。

手順4つ目は、検認期日当日です。

手順⑤検認済証明書の申請

遺言書の検認が終了したら、検認済証明書を申請します。

検認済証明書の申請は、手数料がかかります。

遺言書1通につき、150円です。

手数料は、収入印紙で納入します。

手順5つ目は、検認済証明書の申請です。

4遺言書検認の注意点

注意①遺言書検認期日は欠席していい

遺言書検認の申立書を受付けたら、家庭裁判所は相続人全員を家庭裁判所へ呼び出します。

申立人は、検認期日を欠席できません。

申立人は、検認期日当日に遺言書を持って行く必要があるからです。

申立人以外の相続人は、単に立会いをするだけです。

欠席しても、差支えありません。

検認期日に出席しても欠席しても、不利な取り扱いはされません。

検認期日に出席しても欠席しても、相続資格を失うことはありません。

注意点1つ目は、遺言書検認期日は欠席していいことです。

注意②遺言書の検認をしても遺言書の効力は無関係

遺言書の検認手続をしても、遺言書の効力に影響はありません。

検認手続は、遺言書の改ざんや変造を防止するための手続だからです。

遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。

書き方ルールに違反した遺言書は、無効になります。

検認手続で遺言書を開封したところ、書き方ルールに違反した遺言書が見つかることがあります。

遺言書の検認をしても、書き方ルールに違反した遺言書は無効です。

遺言書の検認手続は、遺言書の効力に影響がないからです。

注意点2つ目は、遺言書の検認をしても遺言書の効力は無関係です。

注意③期限はなくても早めに遺言書検認の申立て

遺言書の検認の申立てに、明確な期限はありません。

明確な期限がないから、先延ばししがちです。

先延ばしすると、遺言書を隠していると疑われるでしょう。

相続人間でトラブルに発展するリスクがあります。

注意点3つ目は、期限はなくても早めに遺言書検認の申立てをすることです。

注意④複数の遺言書はすべて検認手続

複数の遺言書が見つかることがあります。

複数の遺言書が見つかったら、すべて検認手続をします。

複数の遺言書がある場合、内容が両立できれば全部有効です。

内容が両立できない場合、日付の新しい遺言書が有効です。

多くの場合、開封しないと内容は分からないでしょう。

注意点4つ目は、複数の遺言書はすべて検認手続をすることです。

注意⑤検認手続をしても遺産分割協議

遺言書を確認したところ、内容が大きく偏っていることがあります。

偏った内容の遺言書を執行した場合、相続人間でトラブルになるでしょう。

相続人間でトラブルになる遺言書なのに、あえて執行してトラブルにする必要はありません。

相続人全員で話合いをして、分け方を決めた方が合理的です。

遺言書の検認手続をしても、遺産分割協議をすることができます。

注意点5つ目は、検認手続をしても遺産分割協議ができることです。

5遺言書検認の申立てを司法書士に依頼するメリット

自筆証書遺言や秘密証書遺言を預かっている人や見つけた人は、家庭裁判所に提出する必要があります。

遺言書を隠したり捨てたりすると、相続人になることができません。

他の相続人から疑いをかけられてトラブルになるのを避けるためにも、すみやかに家庭裁判所に検認の申立てをしましょう。

申立てのためには、たくさんの書類が必要になります。

遺言書の検認を司法書士に依頼した場合、遺言書検認申立書の作成だけでなく、家庭裁判所への提出もおまかせいただけます。

遺言書を預かっている方や見つけた方はトラブルになる前に、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

公正証書遺言は勝手に開封できる

1公正証書遺言は安心確実

①公正証書遺言は公証人が取りまとめる

遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言がほとんどです。

自筆証書遺言は、自分で書いて作る遺言書です。

ひとりで作ることができるから、手軽です。

公正証書遺言は、遺言内容を公証人に伝え公証人が取りまとめて作る遺言書です。

証人2人に、確認してもらって作ります。

遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。

自筆証書遺言は専門家が関与しないから、書き方ルール違反で無効になること多い遺言書です。

公証人は、法律の専門家です。

公正証書遺言は公証人が関与するから、書き方ルール違反で無効になることは考えられません。

公正証書遺言は、安心確実な遺言書です。

②公正証書遺言は公証役場で厳重保管

自筆証書遺言を作成したら、原則として自分で保管します。

自筆証書遺言は、保管場所に困ります。

保管場所を家族と共有していた場合、破棄されたり改ざんされるリスクがあります。

保管場所を家族と共有していていない場合、遺言書が見つからないリスクがあります。

公正証書遺言を作成したら、遺言書原本は公証役場で厳重保管されます。

相続人が破棄したり改ざんするリスクはありません。

公正証書遺言は、安心確実な遺言書です。

③自筆証書遺言は家庭裁判所で検認手続

自宅などで自筆証書遺言を見つけることがあります。

生前に、自筆証書遺言を預かってほしいと頼まれることがあるでしょう。

相続人であれば、遺言書の内容が気になるかもしれません。

自宅などで見つけた自筆証書遺言は、勝手に開封することはできません。

検認手続とは、家庭裁判所で自筆証書遺言を開封してもらう手続です。

検認期日には、相続人全員を家庭裁判所に呼び出します。

相続人に立会いをしてもらって、遺言書を開封します。

遺言書を開封した後、遺言書の形状、加除の状態、日付や署名を確認します。

確認した内容は、調書に取りまとめます。

調書を見れば、検認期日時点の遺言書の形状・内容が分かります。

検認期日以降に改ざんや変造をした場合、調書と照らし合わせることで判明します。

検認手続の目的は、遺言書の偽造変造を防止です。

公正証書遺言原本は、公証役場で厳重保管されます。

公正証書遺言は偽造変造があり得ないから、検認手続は不要です。

自筆証書遺言は、家庭裁判所で検認手続が必要です。

2公正証書遺言は勝手に開封できる

①公正証書遺言は封をせずに渡される

公正証書遺言を作成したら、遺言書原本は公証役場で厳重保管されます。

相続発生前後を通して、原本は相続人の手に渡ることはありません。

遺言者本人には、公正証書の正本と謄本が渡されます。

正本と謄本は、どちらも公正証書の写しです。

公正証書の正本と謄本は、どちらも勝手に開封できます。

公正証書遺言の正本と謄本は、公証役場の名前が入った封筒と一緒に封をせずに渡されます。

多くの人は、受け取った封筒に入れて保管するでしょう。

封をせずに渡されるから、そのまま封をせずに保管します。

②公正証書遺言は検認不要

自宅などで自筆証書遺言を見つけたら、家庭裁判所で検認手続が必要です。

自宅などで公正証書遺言を見つけたら、家庭裁判所で検認手続は不要です。

検認手続の目的は、遺言書の偽造変造を防止することだからです。

公正証書遺言原本は公証役場で厳重保管されているから、偽造変造があり得ません。

わざわざ家庭裁判所で偽造変造を防止する手続をする必要がありません。

③公正証書遺言を勝手に開封してもペナルティーはない

公正証書遺言は勝手に開封しても、差し支えありません。

公正証書遺言は検認不要だから、ペナルティーもありません。

自筆証書遺言は勝手に開封すると、5万円以下のペナルティーが課されるおそれがあります。

勝手に開封すると、他の相続人から遺言書の改ざんを疑われるでしょう。

遺言書の内容が開封した人に有利であった場合、疑いは強まります。

公正証書遺言は偽造変造があり得ないから、改ざんを疑われることはありません。

公正証書遺言を勝手に開封しても、ペナルティーはありません。

④分からないときは検認手続

検認が必要なのに勝手に開封すると、ペナルティーのおそれがあるし他の相続人から疑われます。

封筒に封がされていると、開けてみるまで何が入っているのか分かりません。

自筆証書遺言か公正証書遺言か分からないときは、念のため検認の申立てをするのが安全です。

わざわざ、家族のトラブルを起こす必要はないからです。

⑤公正証書遺言開封に相続人の立会い不要

公正証書遺言は家庭裁判所の関与なく開封しても、差し支えありません。

公正証書遺言は封をせずに渡されるから、そのまま封をせずに保管しているでしょう。

あらためて、開封が必要になることはありません。

たとえ開封が必要であっても、相続人全員に立会いをしてもらう必要もありません。

⑥遺言執行者が相続人全員に通知

多くの場合、遺言書は遺言執行者や遺言者の家族が保管しています。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。

相続人であれば、遺言書の内容に強い関心があるでしょう。

遺言者が死亡しても、公証役場や公証人から通知はありません。

遺言書開封に立会わないと、遺言書の内容を知ることができないと感じるかもしれません。

遺言執行者は任務開始にあたって、遺言書の内容を相続人全員に通知する義務があります。

遺言執行者がいなくても、トラブル防止のため相続人全員で遺言内容を共有するのがおすすめです。

遺言執行者がいれば、相続人は何もしなくても遺言書の内容が通知されます。

⑦相続人は公証役場で遺言書の有無を確認できる

遺言執行者を指名しても指名しなくても、遺言書の効力に影響はありません。

遺言書で遺言執行者を指名しても、遺言執行者が先に死亡することがあるでしょう。

遺言書で遺言執行者を指名しても、遺言執行者を辞退することがあります。

遺言執行者がいない場合、遺言書の内容を通知する人はいません。

遺言者が死亡した後であれば、相続人はだれでも公証役場で遺言書を確認することができます。

公証役場で遺言書を確認するにあたって、他の相続人の同意は不要です。

公正証書遺言を作成したら、遺言検索システムに登録されます。

日本中どこでも公証役場で、遺言書の有無を確認することができます。

遺言書を検索してもらうとき、手数料は無料です。

⑧遺言書の謄本を請求できる

遺言検索システムで遺言書の有無を確認しても、遺言書の内容は確認できません。

遺言検索システムで遺言書の有無を確認すると、公正証書遺言を保管している公証役場が分かります。

公正証書遺言を保管している公証役場に対して、あらためて公正証書遺言の謄本請求をする必要があります。

公正証書遺言の謄本を取得したら、遺言書の内容が判明します。

⑨郵送で公正証書遺言の謄本請求

公正証書遺言は、遺言者にとって行きやすい公証役場で作成するでしょう。

相続人などの利害関係人にとって、遠方の公証役場であるかもしれません。

郵送で公正証書遺言の謄本請求をすることができます。

公正証書遺言の謄本請求をする場合、公正証書謄本交付申請書に署名認証を受ける必要があります。

署名認証とは、作成者が署名押印をしたことを公証人が証明することです。

相続人の近隣の公証役場で、署名認証をしてもらいます。

署名認証の手数料は、1件2500円です。

公正証書遺言の再発行をしてもらうときは、1枚250円です。

公証役場から手数料を振込むように、指示があります。

公正証書謄本交付申請書が公証役場に届いてから、1週間ほどで公正証書遺言の謄本が届きます。

3公正証書遺言の開封後に相続人がすべきこと

手順①遺言書の内容を確認

公正証書遺言は、すぐに開封することができます。

公正証書遺言を開封したら、遺言内容をしっかり確認します。

相続財産の配分や遺留分侵害の有無を確認します。

遺言内容によっては、遺言執行者が必要になることがあります。

手順1つ目は、遺言書の内容を確認することです。

手順②遺言執行者の有無の確認

公正証書遺言を作成する場合、遺言書で遺言執行者を指名することが多いでしょう。

遺言執行者を指名していなくても、遺言書は有効です。

遺言執行者がいる場合、相続人は妨害行為をすることはできません。

手順2つ目は、遺言執行者の有無の確認です。

手順③遺産分割協議の必要の有無の判断

遺言書を確認すると、大きく偏っていることがあります。

ときには相続人の遺留分を侵害していることがあるでしょう。

遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。

大きく偏った遺言書を、そのまま執行すると相続人間で深刻なトラブルに発展します。

深刻なトラブルに発展する遺言書なのに、わざわざ執行してトラブルにする必要はありません。

相続人間で分け方の合意をした方が合理的です。

遺言書があっても、遺産分割協議をすることができます。

遺言執行者がいる場合、遺産分割協議に遺言執行者の同意が必要です。

遺留分侵害額請求権は、最短1年で時効消滅します。

手順3つ目は、必要に応じて遺産分割協議をすることです。

手順④相続手続を開始

遺言書の内容に従って、相続手続をします。

遺言執行者がいない場合、相続人全員の協力で相続手続をします。

相続財産の規模が大きい場合、相続税申告が必要になる可能性があります。

遺言執行者が税理士であっても、相続税申告は相続人があらためて依頼する必要があります。

手順4つ目は、相続手続を開始することです。

4公正証書遺言の開封後に遺言執行者がすべきこと

①遺言執行者に就任する義務はない

遺言書で遺言執行者に指名されても、就任する義務はありません。

遺言執行者を辞退する場合、すみやかに通知します。

遺言執行者を辞退する場合、理由は何でも構いません。

何となく気が進まないでも自信がないでも、辞退することができます。

遺言執行者に就任した後は、正当理由がないと辞任できません。

正当理由があるか、家庭裁判所が判断します。

正当理由には、次のような理由があります。

・病気やけがで療養に専念したい。

・長期の出張などで職務ができない。

・遠方に転勤や転居した

就任後に遺言執行者を辞任するときは、家庭裁判所の許可が必要です。

②遺言執行者から遺言内容の通知

遺言執行者が就任した場合、就任通知とともに遺言内容を通知します。

相続人は、遺言執行者からの通知で遺言内容を知ることができます。

遺言執行者が就任した後、相続人は妨害行為ができません。

例えば、遺言執行者が就任したのに、相続人が勝手に預貯金を解約したり不動産を売却することはできません。

相続人が妨害行為をした場合、損害賠償を求められるでしょう。

③財産調査

遺言書の内容を実現するため、遺言執行者は相続財産調査をすることができます。

遺言書に記載がない財産が見つかったら、相続人に通知します。

④相続手続

遺言執行者がいる場合、遺言執行者が相続手続をします。

わずらわしい相続手続は遺言執行者におまかせできるから、家族はラクです。

預貯金があれば、金融機関で口座凍結解除をします。

不動産があれば、法務局で相続登記をします。

遺言執行者がいるのに相続人が手続すると、妨害行為と判断されるおそれがあります。

5遺言執行を司法書士に依頼するメリット

遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。

相続人が遺言書の内容に納得していて、手続に協力的であれば、必ずしも、遺言執行者を選任する必要はありません。

遺言執行者は、相続開始後すみやかに手続を進めることができる時間と知識がある人を選ぶことが重要です。

家族より司法書士などの専門家に遺言執行を依頼する人が増えています。

以前は、遺言執行者は止むを得ない場合だけ、他の人に職務を任せることができるとされていましたが、現在は、止むを得ないなどの理由は不要になりました。

遺言執行者に指名され職務をしてみたところ思ったよりタイヘンだという場合、自己の責任で司法書士などの専門家におまかせすることもできます。

遺言執行を司法書士などの専門家に依頼した場合、相続人は基本待っているだけです。

相続人間でトラブルになることが少なくなるからです。

家族を笑顔にするためにも、遺言書作成と遺言執行者選任しましょう。

家族の幸せのためにも、遺言書作成と遺言執行者選任を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

遺言書が検認済なのに相続手続ができない理由

1遺言書を見つけたら家庭裁判所に提出

①遺言書は家庭裁判所で開封

相続が発生した後に、遺言書を見つけることがあります。

遺言書を作成したから、預かっておいて欲しいと依頼されるかもしれません。

遺言書を見つけた人や預かっていた人は、家庭裁判所に提出をする必要があります。

遺言書の検認とは、家庭裁判所に提出して開封してもらう手続です。

遺言書を見つけたら、家庭裁判所で開封します。

②検認手続では形状・内容を確認する

遺言書検認の申立てを受け付けたら、家庭裁判所は相続人全員を家庭裁判所に呼び出します。

相続人に立会いをしてもらって、遺言書を開封するためです。

遺言書を開封した後、遺言書の形状、加除の状態、日付や署名を確認します。

確認した内容は、検認調書に取りまとめます。

検認調書を見れば、検認期日時点の遺言書の形状・内容が分かります。

検認期日以降に改ざんや変造をした場合、検認調書と照らし合わせることで分かってしまいます。

検認期日以降、改ざんや変造を防止することができます。

検認手続は、遺言書の改ざんや変造を防止するための手続です。

検認手続で、遺言書の有効無効を判断しません。

検認手続が終わった後で、遺言書の有効無効を争うことができます。

検認手続では、遺言書の形状・内容を確認します。

③相続手続では検認済証明書が必要

自宅などで見つけた自筆証書遺言は、検認手続が必要です。

検認手続が必要なのに検認手続をしていない場合、相続手続を進めることができません。

不動産の名義変更をしたいと思っても、法務局は受け付けてくれません。

預貯金口座の凍結解除をしたいと思っても、金融機関は受け付けてくれません。

検認手続が終わったら、検認済証明書が発行されます。

相続手続を進めるためには、検認済証明書が必要です。

④遺言書の検認が不要なケース

(1)公正証書遺言は検認不要

公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。

公正証書遺言は、検認不要です。

公正証書遺言を作成した後、遺言書原本は公証役場で厳重に保管されます。

改ざんや変造があり得ません。

公正証書遺言は、改ざんや変造を防止するための手続をする必要がありません。

公正証書遺言は、検認不要です。

(2)法務局保管制度利用の自筆証書遺言は検認不要

自筆証書遺言は、自分で保管するのが原則です。

条件を満たす自筆証書遺言は、法務局に提出して保管してもらうことができます。

自筆証書遺言を受付けたら、法務局で厳重に保管されます。

改ざんや変造があり得ません。

法務局保管制度を利用したら、改ざんや変造を防止するための手続をする必要がありません。

法務局保管制度利用の自筆証書遺言は、検認不要です。

2遺言書が検認済なのに相続手続ができない理由

理由①書き方ルールの違反

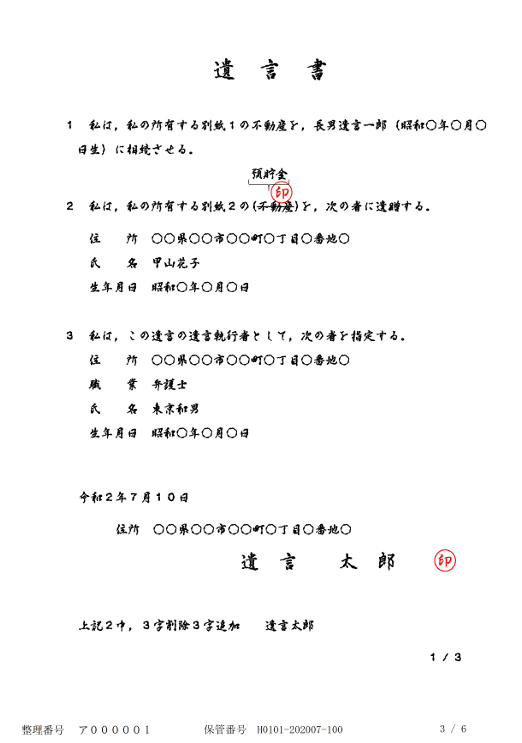

遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。

書き方ルールに違反すると、遺言書が無効になります。

検認期日に遺言書を開封すると、書き方ルールに違反した遺言書が見つかることがあります。

書き方ルールに違反している遺言書であっても、検認手続が中止になることはありません。

検認手続は、改ざんや変造を防止するための手続だからです。

書き方ルールに違反した遺言書は無効だから、相続手続ができません。

理由1つ目は、書き方ルールの違反です。

対処法は、遺産分割協議をすることです。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方を決めるために相続人全員でする話し合いです。

相続人全員の合意で遺言書内容を実現することができます。

理由②複数の遺言書で内容が両立できない

遺言書が複数見つかることがあります。

遺言書の内容が両立できる場合、遺言書はすべて有効です。

遺言書の内容が両立できない場合、日付が新しい遺言書が有効です。

遺言書の内容が両立できるのか、検認手続で開封してもらわないと分かりません。

内容が両立できない遺言書であっても、検認手続が中止になることはありません。

日付が古い遺言書は撤回されたと判断されるから、相続手続ができません。

理由2つ目は、複数の遺言書で内容が両立できないからです。

理由③遺言能力がない

遺言書を作成するためには、遺言能力が必要です。

遺言能力とは、遺言書に書いた内容を理解し遺言の結果のメリットデメリットを充分に判断できる能力です。

重度の認知症になると、遺言能力が失われるでしょう。

遺言能力を失った後で、遺言書を作成しても無効です。

遺言能力を失った後で作成した遺言書であるのか、検認期日には分からないことが多いでしょう。

遺言能力を失った後で作成した遺言書であっても、検認手続が中止になることはありません。

遺言能力を失った後で作成した遺言書は無効だから、相続手続ができません。

理由3つ目は、遺言能力がないからです。

遺言書の有効無効が問題になる場合、相続人間で深刻なトラブルになります。

遺言書の有効性に問題がある場合、すみやかに弁護士に相談するのがおすすめです。

理由④遺言の内容があいまい

遺言書の内容があいまいな場合、相続手続が進められなくなります。

例えば、次の表現は相続させる意思があるのか、あいまいだと言えます。

・〇〇〇に、委ねる

・〇〇〇に、まかせる

・〇〇〇に、託す

例えば、自宅や家などの表現は財産が特定できず、あいまいだと言えます。

客観的に見て、どこに所在する土地なのか建物なのか分からないからです。

法務局などの第三者が見ても特定できるように、客観的な記載が求められます。

遺言の内容があいまいである場合、相続手続ができません。

理由4つ目は、遺言の内容があいまいだからです。

相続させる意思があるのか客観的にあいまいである場合、遺産分割協議で遺言書の内容を実現することができます。

財産を客観的に特定できない場合、補足資料を準備して事前相談をするといいでしょう。

補足資料を準備しても客観的にあいまいである場合、遺産分割協議で遺言書の内容を実現することができます。

理由⑤強制や誘導で遺言者の意思が認められない

遺言書は、遺言者の意思を示すものです。

無理矢理書かせた遺言書は、無効です。

遺言者の意思がないからです。

自筆証書遺言は、遺言者本人が自筆で書いているはずです。

遺言書を作成するときに、他人による添え手による補助があることがあります。

添え手があっても、遺言者本人の意思であれば無効ではありません。

遺言者本人の筆跡を失うほどの添え手がある場合、遺言者本人の意思は認められません。

遺言者本人の意思がない遺言書は、無効です。

遺言者本人の意思がない遺言書で、相続手続ができません。

理由5つ目は、強制や誘導で遺言者の意思が認められないからです。

強制や誘導で遺言者の意思が認められない場合、相続人間で深刻なトラブルになります。

遺言書の有効性に問題がある場合、すみやかに弁護士に相談するのがおすすめです。

理由⑥遺言書に記載がない財産

遺言書を作成する場合、全財産について記載することが多いでしょう。

一部の財産だけ遺言書を作成しても、有効です。

遺言書を作成してから新たに財産を取得することがあります。

新たな財産は、遺言書に記載がないでしょう。

遺言書に記載がない財産は、遺言書で相続手続ができません。

理由6つ目は、遺言書に記載がない財産だからです。

遺言書に記載がない財産が見つかった場合、遺産分割協議で相続財産の分け方を決定します。

遺産分割協議を作成して、相続手続を進めることができます。

3遺言書検認後の流れ

手順①遺言書の有効性の確認

遺言書の検認手続では、有効無効の確認をしません。

遺言書検認後に、遺言書の有効無効を確認します。

検認手続をしても、無効の遺言書は無効です。

遺言書検認期後の流れの手順1つ目は、遺言書の有効性を確認することです。

手順②遺言執行者の有無

遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。

遺言執行者は、遺言書の不可欠な内容ではありません。

遺言書を読んで、遺言執行者が指名されているか確認します。

遺言書で遺言執行者が指名されている場合、遺言執行者に就任してもらえるか確認します。

遺言執行者に指名されていても、遺言執行者に就任する義務はないからです。

遺言執行者がいない場合、家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらうことができます。

遺言書検認期後の流れの手順2つ目は、遺言執行者の有無を確認することです。

手順③相続財産調査

遺言書に記載してあっても、遺言者がすでに処分することがあるでしょう。

遺言者が生前処分した場合、生前処分した財産に関係する部分は無効になります。

遺言書を作成した後に、新たに財産を取得することがあります。

新たに取得した財産については、遺言書に記載がないでしょう。

遺言書に記載がない財産が見つかった場合、相続人全員で記載がない財産の分け方を合意します。

手順④相続人・受遺者が引き継ぐ財産の確認

遺言書で財産を引き継ぐのは、相続人だけではありません。

遺言書で、遺贈をすることがあるからです。

遺贈とは、遺言書で相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。

遺贈で財産を引き継ぐ人を受遺者と言います。

手順③で確認した相続財産を一覧表にして、だれがどの財産を引き継ぐのか確認します。

遺言書検認期後の流れの手順4つ目は、相続人・受遺者が引き継ぐ財産を確認することです。

手順⑤相続財産の名義変更

相続財産に応じて、各相続手続先で名義変更をします。

例えば、相続財産が不動産である場合、法務局で相続登記をします。

相続財産が預貯金である場合、各金融機関で口座凍結解除し解約手続をします。

遺言書検認期後の流れの手順5つ目は、相続財産の名義変更をすることです。

4遺言書の検認をしないと困る理由

理由①検認済証明書を取得できない

遺言書の検認手続が必要なのに検認手続をしていない場合、相続手続ができません。

検認手続が必要な遺言で相続手続をする場合、検認済証明書が必要になるからです。

理由1つ目は、検認済証明書を取得できないことです。

理由②検認しないとペナルティーのおそれ

家庭裁判所の検認手続をしないで遺言書を開封すると、ペナルティーのおそれがあります。

ペナルティーの内容は、5万円以下の過料です。

過料とは、行政上の義務違反に対するペナルティーです。

理由2つ目は、検認しないとペナルティーのおそれがあることです。

理由③相続人間でトラブル

検認手続の目的は、遺言書の改ざんや変造を防止することです

検認手続をしないと、他の相続人から疑われます。

改ざんや変造をしていなくても、疑いの目を向けられるのは辛いものです。

理由3つ目は、相続人間でトラブルになることです。

理由④遺言書隠匿で相続欠格

相続欠格とは、相続人としてふさわしくない人の相続資格を奪う制度です。

遺言書を隠匿する行為は、遺言者の意思を踏みにじる行為と言えます。

遺言書の検認をしないと、遺言書の隠匿を疑われるでしょう。

理由4つ目は、遺言書隠匿で相続欠格です。

5遺言書検認の申立てを司法書士に依頼するメリット

自筆証書遺言や秘密証書遺言を預かっている人や見つけた人は、家庭裁判所に提出する必要があります。

遺言書を隠したり捨てたりすると、相続人になることができません。

他の相続人から疑いをかけられてトラブルになるのを避けるためにも、すみやかに家庭裁判所に検認の申立てをしましょう。

申立てのためには、たくさんの書類が必要になります。

遺言書の検認を司法書士に依頼した場合、遺言書検認申立書の作成だけでなく、家庭裁判所への提出もおまかせいただけます。

遺言書を預かっている方や見つけた方はトラブルになる前に、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

遺言書検認後の流れ

1自筆証書遺言を見つけたら検認手続

①遺言書を見つけたら家庭裁判所で開封

相続が発生した後に、自宅などで遺言書を見つけることがあります。

遺言書を作成したから、預かっておいて欲しいと依頼されるかもしれません。

遺言書を見つけた人や預かっていた人は、家庭裁判所に提出をする必要があります。

遺言書を提出する手続を遺言書検認の申立てと言います。

遺言書検認手続とは、家庭裁判所で遺言書を開封して遺言書の形状や内容を確認することです。

遺言書を見つけたら、家庭裁判所で開封してもらいます。

②相続人全員に検認期日通知書

遺言書検認の申立てを受け付けたら、家庭裁判所は相続人全員を家庭裁判所に呼び出します。

検認期日通知書とは、検認をするための呼出状です。

相続人に立会いをしてもらって、遺言書を開封するためです。

遺言書検認の申立てを受け付けてから検認手続が完了するまで、1か月程度かかります。

家庭裁判所は、相続人全員に検認期日通知書を送付します。

③申立人は必ず出席

検認の申立人は、検認期日に出席して遺言書を提出します。

申立人は、必ず出席しなければなりません。

検認手続が終了したら、すぐに検認済証明書を請求して遺言書原本を返してもらいます。

検認済証明書の交付は、遺言書1通につき手数料150円がかかります。

④すみやかに検認しないと疑われる

家庭裁判所に遺言書検認の申立てをする期限はありません。

遅くならない程度に、申立てをすればいいでしょう。

相続が発生すると、家族は忙しくなります。

日常の仕事や家事に加えて、たくさんの相続手続をしなければならなくなるからです。

裁判所に対する手続は、よく分からないことが多いでしょう。

単に、忙しい、分からないと思って先延ばししているだけなのに、他の相続人にはそう見えないことがあります。

他の相続人からは、遺言書を隠匿しているように見えることがあるからです

不当な利益を得る目的で遺言書を隠匿した場合、相続欠格になります。

相続欠格とは、相続人にふさわしくない人の相続権を奪うことです。

すみやかに遺言書検認の申立てをしないと、他の相続人から疑われます。

2遺言書検認後の流れ

手順①遺言書の有効性の確認

遺言書の検認手続では、遺言書の形状や内容を確認します。

遺言書の検認手続では、有効無効の確認をしません。

遺言書検認後に、遺言書の有効無効を確認します。

遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。

書き方ルールに違反すると、遺言書は無効になります。

検認手続をしても、無効の遺言書は無効です。

検認手続をしなくても、有効の遺言書は有効です。

遺言書検認期後の流れの手順1つ目は、遺言書の有効性を確認することです。

手順②遺言執行者の有無

遺言書は、作成するだけでは意味がありません。

遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。

遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。

遺言執行者は、遺言書の不可欠な内容ではありません。

遺言書の有効無効と遺言執行者の指名の有無は、無関係です。

遺言書を作成するとき、遺言書で遺言執行者を指名することができます。

遺言書を読んで、遺言執行者が指名されているか確認します。

遺言書で遺言執行者が指名されている場合、遺言執行者に就任してもらえるか確認します。

遺言執行者に指名されていても、遺言執行者に就任する義務はないからです。

多くの場合、遺言書を作成するときに、遺言者が遺言執行者になるように依頼しているでしょう。

遺言者が死亡した時点で、あらためて判断することができます。

遺言執行者がいない場合、家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらうことができます。

遺言書検認期後の流れの手順2つ目は、遺言執行者の有無を確認することです。

手順③相続財産調査

次に、遺言書に記載されている財産を確認します。

遺言書を作成する場合、財産すべてについて書くことが一般的です。

一部の財産だけの遺言書でも、有効な遺言書です。

遺言書に記載してあっても、遺言者がすでに処分することがあるでしょう。

遺言者が生前処分した場合、生前処分した財産に関係する部分は無効になります。

遺言書を作成した後に、新たに財産を取得することがあります。

新たに取得した財産については、遺言書に記載がないでしょう。

遺言書に記載がない財産が見つかった場合、相続人全員で記載がない財産の分け方を合意します。

財産規模が基礎控除額以上である場合、10か月以内に相続税の申告納付が必要です。

実際のところ、相続税の申告納付が必要になるのは、10%程度の富裕層です。

遺言書検認期後の流れの手順3つ目は、相続財産調査をすることです。

手順④相続人・受遺者が引き継ぐ財産の確認

遺言書で財産を引き継ぐのは、相続人だけではありません。

遺言書で、遺贈をすることがあるからです。

遺贈とは、遺言書で相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。

遺贈で財産を引き継ぐ人を受遺者と言います。

手順③で確認した相続財産を一覧表にして、だれがどの財産を引き継ぐのか確認します。

遺言書検認期後の流れの手順4つ目は、相続人・受遺者が引き継ぐ財産を確認することです。

手順⑤相続財産の名義変更

相続財産に応じて、各相続手続先で名義変更をします。

例えば、相続財産が不動産である場合、法務局で相続登記をします。

相続財産が預貯金である場合、各金融機関で口座凍結解除し解約手続をします。

上場企業の株式や投資信託である場合、各証券会社で口座凍結解除し解約手続をします。

遺言書検認期後の流れの手順5つ目は、相続財産の名義変更をすることです。

3遺言書の検認手続をするときの注意点

①検認期日に欠席しても相続できる

遺言書の検認期日が決まると、家庭裁判所は相続人全員を呼び出します。

家庭裁判所から呼出しを受けても、出席するか欠席するか各相続人の判断に任されています。

検認期日にに欠席しても、相続資格を失うことはありません。

相続人全員が揃わなくても、検認手続をすることができます。

欠席することを家庭裁判所に連絡する必要はありません。

後日、検認調書謄本を申請すれば、遺言書を見せてもらうことができます。

検認期日に欠席しても、ペナルティーはありません。

②検認済証明書がないと相続手続が進められない

遺言書の検認手続が必要なのに、検認済証明書がないと相続手続が進められません。

法務局は、不動産の名義変更をしてくれません。

各金融機関は、口座凍結解除に応じてくれません。

各証券会社は、口座凍結解除に応じてくれません。

相続手続は家族だけの手続ではなく、相続手続先が関与する法律行為だからです。

検認済証明書がないと、相続手続が進められません。

③勝手に開封すると5万円以下のペナルティー

自宅などで遺言書を見つけたら、相続人であれば内容が気になるでしょう。

遺言書は、勝手に開封してはいけません。

勝手に開封すると、5万円以下のペナルティーが課されるおそれがあります。

誤って遺言書を開封してしまっても、遺言書は無効になることはありません。

④遺言書が複数ある可能性がある

遺言書を作生するのに、回数制限はありません。

複数の遺言書を作成していることがあります。

複数の遺言書がある場合で内容が両立しない事項がある場合、日付の新しいものが有効です。

内容が両立する場合、すべての遺言書が有効です。

内容が両立するか両立しないか、開封してみないと分からないでしょう。

複数の遺言書が見つかった場合、すべて検認の申立てをするのがおすすめです。

4遺言書があっても遺産分割協議

①遺言書のとおりに遺産分割ができる

遺言書を作成して、自分の死後にだれに財産を引き継がせるのか自由に決めることができます。

遺言書があれば、遺言書どおりに遺産分割をすることができます。

②遺言書が無効になると遺産分割協議

検認手続をしても、無効の遺言書は無効です。

検認済証明書を添付しても、遺言書の内容を実現することはできません。

遺言書が無効になったら、相続財産は相続人全員の共有財産です。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話合いです。

遺言書が無効になると、遺産分割協議が必要です。

相続人間で、遺言書の有効無効について合意ができないことがあるでしょう。

相続人間で話し合いがつかない場合、家庭裁判所に遺言無効確認調停を申立てることができます。

遺言無効確認調停で合意ができない場合、地方裁判所に遺言無効確認訴訟を提起することができます。

遺言書が無効になると、まず遺産分割協議をします。

③相続人全員の合意で遺産分割協議

遺言書を作成して、自分の死後にだれに財産を引き継がせるのか自由に決めることができます。

遺言書は遺言者の意思を示すものだから、最大限尊重すべきでしょう。

ときには、遺言書の内容が大きく偏っていることがあります。

あまりに偏った内容の遺言書をそのまま執行すると、相続人間でトラブルになるおそれがあります。

相続人間でトラブルになるおそれがある遺言書なのに、あえて執行してトラブルにする必要はありません。

相続人全員で話合いをして、相続財産の分け方を決める方が合理的です。

相続人全員の合意で、遺産分割協議をすることができます。

5遺言書検認の申立てを司法書士に依頼するメリット

自筆証書遺言を預かっている人や見つけた人は、家庭裁判所に届け出る必要があります。

遺言書を隠したり捨てたりすると、相続人になることができません。

このような疑いをかけられると、深刻なトラブルになります。

トラブルを避けるためにも、すみやかに家庭裁判所に検認の申立てをしましょう。

仕事や家事で忙しい人は、手続をまるごとおまかせできます。

家族にお世話が必要な方がいて、側を離れられない方からの相談もお受けしております。

裁判所に提出する書類を作成できるのは、弁護士と司法書士のみです。

弁護士と司法書士でない人は、作成代行はできません。

遺言書の検認を司法書士に依頼した場合、遺言書検認申立書の作成だけでなく、家庭裁判所への提出もおまかせいただけます。

遺言書を預かっている方や見つけた方はトラブルになる前に、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

検認済証明書の取得方法

1自筆証書遺言は検認手続が必要

①遺言書の種類

遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作るケースがほとんどです。

自筆証書遺言は、自分ひとりで書いて作った遺言書です。

自筆証書遺言を作成した後は、原則として、自分で保管します。

作成した自筆証書遺言を法務局に提出して、保管してもらうことができます。

公正証書遺言は、公証人が文書に取りまとめて作る遺言書です。

証人2人に確認してもらって作ります。

公正証書遺言を作成した後は、公正証書遺言原本は公証役場で保管されます。

②遺言書を見つけたら開封せずに家庭裁判所へ

相続が発生した後、遺言書を見つけることがあります。

生前、遺言者から遺言書を預かっておいて欲しいと依頼されるかもしれません。

自筆証書遺言を見つけた人や預かっている人は、家庭裁判所へ届け出る必要があります。

相続人であれば、遺言書の内容が気になるでしょう。

遺言書を勝手に開封することはできません。

開封せずに、家庭裁判所に提出します。

勝手に開封すると、ペナルティーになるおそれがあります。

封筒に入っていない遺言書であっても、検認は必要です。

封筒に入っているだけで封がされていない遺言書であっても、検認は必要です。

封筒の表書きに遺言書と書いてあれば、中身は遺言書であると気がつくことができます。

表書きに何も書いていない場合、気がつかずに開封してしまうことがあります。

誤って開封してしまったら、そのまま家庭裁判所へ提出します。

家庭裁判所で開封してもらうことを知らない相続人がいるでしょう。

うっかりと開封してしまっても、遺言書の有効無効に影響はありません。

検認前に開封しても、遺言書は無効になりません。

慌てて糊付けなどをすると、他の相続人から怪しまれます。

正直に打ち明けた方がいいでしょう。

遺言書を見つけたら開封せずに、家庭裁判所へ届け出る必要があります。

③自筆証書遺言保管制度利用なら検認不要

自筆証書遺言は、自分ひとりで書いて作った遺言書です。

作成した自筆証書遺言を法務局に提出して、保管してもらうことができます。

保管してもらった自筆証書遺言は、遺言者本人が申し出たときのみ返してもらうことができます。

遺言者本人が死亡したら、遺言書は返してもらうことができません。

自筆証書遺言を受け付けたら、法務局は厳重に保管します。

自筆証書遺言保管制度を利用した場合、検認手続は不要です。

④検認済証明書は検認を受けた証明書

検認済証明書は、家庭裁判所で検認を受けたことの証明書です。

自筆証書遺言を見つけた人や預かっている人は、家庭裁判所へ届け出る必要があります。

検認が必要なのに検認を受けないまま、遺言執行はできません。

不動産の名義変更をしようとしても、法務局が受け付けてくれません。

口座を解約しようとしても、銀行などの金融機関が受け付けてくれません。

検認済証明書は、検認手続が終わった後に家庭裁判所で発行してもらうことができます。

検認済証明書付き遺言書であれば、遺言執行をすることができます。

検認済証明書は、家庭裁判所で検認を受けたことの証明書です。

2検認済証明書の取得方法

①遺言書検認の申立て

自筆証書遺言を見つけた人や預かっている人は、家庭裁判所へ届け出る必要があります。

遺言書を届け出る手続を遺言書検認の申立てと言います。

遺言書の検認とは、家庭裁判所で遺言書の状態を確認してもらうことです。

遺言書が封筒に入っていて封がされている場合は、このとき裁判所で開封してもらいます。

申立先は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで調べることができます。

遺言書検認の申立書に添付する書類は、次のとおりです。

(1)申立人の戸籍謄本

(2)申立人の住民票

(3)遺言者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

(4)遺言者の住民票の除票

(5)相続人の戸籍謄本

(6)相続人の住民票

(7)収入印紙

(8)家庭裁判所が手続で使う郵便切手 裁判所によって異なります

事案によっては追加で書類が必要ですと言われることがあります。

②検認期日に出席

遺言書検認の申立てを受け取った家庭裁判所は、相続人全員を家庭裁判所に呼出します。

相続人全員に遺言書があることを知らせて、立会いをしてもらうためです。

遺言書は、相続人に立会いをしてもらって開封します。

遺言書検認の申立人は、検認期日に出席をしなければなりません。

申立人が検認期日に遺言書を持って行く必要があるからです。

申立人以外の相続人は、家庭裁判所からの呼び出しがあっても欠席しても差し支えありません。

検認期日に欠席した場合、受け取れるはずの財産を受け取れなくなることはありません。

検認期日に出席した場合、後から相続放棄をすることができます。

検認期日では、遺言書を開封して遺言書の形状や内容を確認します。

家庭裁判所は、検認期日で確認した内容を検認調書に取りまとめます。

検認調書を見ると、検認期日の遺言書の形状や内容が明らかになります。

検認期日以降に遺言書の改ざんや変造があった場合、検認調書と照らし合わせると分かります。

検認調書があるから、改ざんや変造を防止することができます。

検認手続は、改ざんや変造を防止してトラブルを減らすために行います。

③検認済証明書の発行申請

遺言書の検認が終了すると、検認済証明書が発行されます。

検認済証明書の発行には、申請が必要です。

手数料は、150円です。

手数料は、収入印紙を貼り付けて納入します。

収入印紙は、貼り付けるだけで消印は押しません。

遺言書と遺言書が入っていた封筒と証明書が合綴し、裁判所の契印がされて返されます。

検認済証明書が付いた遺言書であれば、遺言執行をすることができます。

法務局も金融機関も、検認済証明書が付いた遺言書であれば相続手続をすることができます。

3検認手続で遺言書の有効無効を判断しない

①検認手続で遺言書の形状・内容を確認する

遺言書の検認手続では、遺言書の形状や内容を確認します。

遺言書の有効無効を確認する手続ではありません。

検認済証明書は、家庭裁判所で検認を受けたことの証明書です。

検認済証明書は、遺言書が有効であることを証明する書類ではありません。

検認手続では、遺言書の有効無効を確認しないからです。

検認期日には、相続人に立会いをしてもらいます。

立会いをした相続人に遺言書の筆跡や印鑑を見てもらいます。

「遺言者の筆跡・印鑑に間違いありません」

「遺言者の筆跡・印鑑であるか分かりません」

「遺言者の筆跡・印鑑ではありません」

立会いをした相続人の述べた内容は、検認調書に記録されます。

検認調書に、記録されるだけです。

立会いをした相続人の陳述内容で遺言書の有効無効が決められることはありません。

検認手続は、遺言書の形状・内容を確認する手続だからです。

検認手続は、改ざんや変造を防止してトラブルを減らすために行うからです。

検認手続では、遺言書の有効無効を判断しません。

②検認しても無効の遺言書は無効のまま

遺言書検認の申立てを受け取った家庭裁判所は、相続人全員を家庭裁判所に呼出します。

検認期日に、相続人に立会いをしてもらって遺言書を開封します。

封筒に入っていた遺言書が無効の遺言書であることがあります。

遺言書には、厳格な書き方ルールがあるからです。

手書きされていない遺言書、日付がない遺言書、記名がない遺言書、押印がない遺言書は、どれも無効の遺言書です。

封筒に入っていた遺言書が無効の遺言書であっても、検認をします。

検認手続をしないと、改ざん変造を防止できないからです。

検認手続は、遺言書の形状・内容を確認する手続です。

無効の遺言書であっても、検認が終われば検認済証明書は発行されます。

検認済証明書は、家庭裁判所で検認を受けたことの証明書だからです。

検認済証明書が発行されても、遺言書が有効であることが証明されたわけではありません。

検認手続は、遺言書の有効無効を判断する手続ではないからです。

無効の遺言書は、検認手続をしても無効の遺言書です。

検認手続をしても、書き方ルールの違反は治癒されないからです。

検認しても無効の遺言書は、無効のままです。

③遺言書の効力は裁判で争う

検認手続は、遺言書の形状・内容を確認する手続です。

検認手続は、遺言書の有効無効を判断する手続ではありません。

検認がされた後の遺言書について、有効無効の争いになることがあります。

検認期日に出席しても、遺言書の有効無効を争うことができます。

検認期日に欠席しても、遺言書の有効無効を争うことができます。

検認期日に出席しても欠席しても、不利な取り扱いを受けることがないからです。

遺言書の有効無効は、最終的には裁判で決着をつけることになります。

4検認済証明書付き遺言書を紛失したら

遺言書の検認が終了すると、遺言書と遺言書が入っていた封筒と証明書が合綴されて返されます。

遺言執行をする場合、合綴された自筆証書遺言を相続手続先に提出します。

相続手続先がたくさんある場合、書類を紛失してしまうことや盗難にあうことがあります。

家庭裁判所は、検認期日で確認した内容を検認調書に取りまとめています。

検認調書は、申請すれば謄本を発行してもらうことができます。

検認調書には、検認をした遺言書のコピーが保管されています。

検認調書の謄本で、相続手続を進めます。

5遺言書検認の申立てを司法書士に依頼するメリット

自筆証書遺言や秘密証書遺言を預かっている人や見つけた人は、家庭裁判所に届け出る必要があります。

遺言書を隠したり捨てたりすると、相続人になることができません。

他の相続人から疑いをかけられてトラブルになるのを避けるためにも、すみやかに家庭裁判所に検認の申立てをしましょう。

申立てのためには、たくさんの書類が必要になります。

仕事や家事で忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続を丸ごとおまかせできます。

家族にお世話が必要な方がいて、側を離れられない方からのご相談もお受けしております。

裁判所に提出する書類を作成できるのは、弁護士と司法書士のみです。

弁護士と司法書士でない人は作成代行はできませんから、充分注意しましょう。

遺言書の検認を司法書士に依頼した場合、遺言書検認申立書の作成だけでなく、家庭裁判所への提出もおまかせいただけます。

遺言書を預かっている方や見つけた方はトラブルになる前に、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

遺言書の開封方法

1遺言書は勝手に開封してはいけない

相続が発生した後、相続人はたくさんの相続手続をすることになります。

被相続人の遺品や重要書類を整理をしているときに、遺言書を見つけることがあります。

遺言書を書かれた封筒を見つけた場合、戸惑うかもしれません。

被相続人が生前に遺言書を作成したことを話していたとしても、遺言書の内容が気になるでしょう。

遺言書は、多くの場合、財産の分け方など大切で重要なことが書いてあります。

驚きと不安から、後先考えずに遺言書を開封してしまいたくなります。

自宅などで遺言書を見つけた場合、勝手に開封してはいけません。

遺言書を見つけた人や遺言書を預かっていた人は、家庭裁判所に届出ることになっています。

2遺言書の開封方法

①相続人立会いで家庭裁判所の検認

遺言書は、勝手に開封してはいけません。

家庭裁判所に届出て、相続人立会いのもと開封してもらいます。

家庭裁判所に届出て開封してもらう手続を遺言書の検認と言います。

遺言書の検認は、遺言書の内容を確認する手続です。

家庭裁判所は遺言書の内容や状態を確認して、検認調書に取りまとめます。

遺言書の検認をすると、遺言書の改ざんや変造を防ぐことができます。

検認調書と遺言書を照らし合わせると、改ざんや変造が明らかになるからです。

遺言書の検認は、遺言書の改ざんや変造を防ぐための手続です。

遺言書が有効であるか無効であるか判断する手続ではありません。

遺言書の検認がされても、無効の遺言書は無効です。

遺言書の検認がされたから、有効の遺言書であるというわけではありません。

自宅などで遺言書を見つけた場合、まず家庭裁判所に遺言書検認の申立てをします。

遺言書が有効であるか無効であるか判断するのは、後の話です。

②遺言書検認の申立人

自筆証書遺言や秘密証書遺言を預かっている人や見つけた人です。

③遺言書検認の申立先の家庭裁判所

遺言書検認の申立先は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで調べることができます。

④遺言書検認の申立書の添付書類

遺言書検認の申立書に添付する書類は、次のとおりです。

(1)申立人の戸籍謄本

(2)申立人の住民票

(3)遺言者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

(4)遺言者の住民票の除票

(5)相続人の戸籍謄本

(6)相続人の住民票

(7)収入印紙

(8)家庭裁判所が手続で使う郵便切手

遺言書検認の申立書の添付書類は、家庭裁判所によって異なります。

事案によって追加で書類が必要ですと言われることがあります。

⑤封がなくても遺言書検認の申立て

封筒に入っていない遺言書を見つけることがあります。

封筒に入っていても、封がされないままの状態で見つかることがあります。

封筒に入っていなくても、検認は必要です。

封筒に入っているけど封がされていないままの状態であっても、検認は必要です。

遺言書の検認は、遺言書の改ざんや変造を防ぐための手続だからです。

封筒に入っていない遺言書であっても、改ざんや変造を防がなくてはなりません。

封筒に入っているけど封がされていないままの状態であっても、後に改ざんや変造がされるおそれがあります。

遺言書の検認は遺言書の偽造変造を防止して、相続人のトラブルを減らすために行っているものです。

相続人間で遺言書の検認は不要と合意しても、意味はありません。

遺言書の検認が必要なのに検認をしていない遺言書は、執行することができないからです。

⑥家庭裁判所が相続人を呼び出して遺言書を開封

遺言書検認の申立てを受け取ったら、家庭裁判所は相続人に通知を出します。

家庭裁判所の通知は「遺言書がありますよ。〇月〇日に検認をしますよ」といった内容です。

検認期日当日に、相続人に立会いをしてもらうためです。

遺言書検認の申立人以外の人は、欠席しても構いません。

遺言書検認の申立人は、出席する必要があります。

遺言書検認の申立人は、遺言書を家庭裁判所に持って行く必要があるからです。

相続人立会いで、遺言書を開封して確認をします。

遺言書検認期日に欠席しても出席しても、財産が受け取れなくなることはありません。

遺言書検認期日に欠席しても出席しても、相続放棄をすることができます。

相続人は単なる立会人だからです。

⑦遺言書検認の申立てから検認期日まで1~2か月

遺言書検認の申立てから遺言書検認の呼出まで、1~2か月ほどかかります。

家庭裁判所の混雑状況によります。

遺言書の内容によっては、すぐに執行したいかもしれません。

遺言書の検認が必要なのに検認をしていない遺言書は、執行することができません。

相続手続先が受け付けてくれないからです。

すぐに遺言執行がしたい場合は、検認が必要ない遺言書を作成してもらう必要があります。

3検認不要の遺言書

①公正証書遺言は検認不要

公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に取りまとめてもらって作る遺言書です。

遺言者が公証人に遺言内容を伝えて、証人2人に確認してもらって作ります。

作った遺言書原本は、公証役場で厳重に保管されます。

公正証書遺言を作成したときに、公正証書遺言の正本と謄本が渡されます。

公正証書遺言の正本や謄本を紛失しても、原本は公証役場に保管されています。

必要であれば、何度でも再発行をしてもらえます。

公正証書遺言の原本は、改ざんや変造ができません。

公証役場で厳重に保管されているからです。

相続が発生した後に、公正証書遺言は家庭裁判所の検認手続をする必要がありません。

遺言書の検認手続は、遺言書の改ざんや変造を防ぐための手続だからです。

公正証書遺言は、家庭裁判所の検認手続が不要です。

②法務局保管の自筆証書遺言は検認不要

自筆証書遺言は、遺言者が自分で書いて作った遺言書です。

専門家の手を借りることなく手軽に作られるので、世の中の大半は自筆証書遺言です。

自筆証書遺言は、原則として、自分で保管する必要があります。

自分で保管すると、紛失したり間違えて捨ててしまったりする心配があります。

作った遺言書は、法務局に持って行って預かってもらうことができます。

法務局は、預かった自筆証書遺言を厳重に保管します。

法務局保管の自筆証書遺言は、改ざんや変造ができません。

法務局で厳重に保管されているからです。

相続が発生した後に、法務局保管の自筆証書遺言は家庭裁判所の検認手続をする必要がありません。

遺言書の検認手続は、遺言書の改ざんや変造を防ぐための手続だからです。

法務局保管の自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認手続が不要です。

4遺言書を開封してしまったら

①ペナルティーのおそれ

自宅などで遺言書を見つけた場合、勝手に開封してはいけません。

遺言書を勝手に開封した場合、5万円以下のペナルティーになるおそれがあります。

②相続人間に無用のトラブル

遺言書の検認は、遺言書の改ざんや変造を防ぐための手続です。

検認期日当日に遺言書を開封して遺言書の内容や状態を確認して、検認調書に取りまとめます。

遺言書を勝手に開封すると、改ざんや変造をしたのではないかと疑われます。

他の相続人から言いがかりをつけられて、トラブルに発展するかもしれません。

遺言書の開封は、家庭裁判所におまかせしましょう。

③うっかり開封してしまったら正直に

封筒の表面に「遺言書」と記載してある場合、中身は遺言書であると分かります。

何も書いていない封筒の場合、遺言書であると気づかず開封してしまうことは止むを得ません。

気付かず開封してしまった場合、正直に事情を説明しましょう。

うっかり開封してしまった後で、ごまかそうとしてはいけません。

余計な小細工をしないで、そのまま家庭裁判所へ提出します。

ごまかしが明るみに出ると、他の相続人は強い不信感を持ちます。

大きなトラブルに発展する前に、正直に話して理解を得る方がいいでしょう。

④開封しても遺言書は無効にならない

遺言書であると気づかずに、開封してしまうことは止むを得ません。

遺言書を開封してはいけないことを知らない人もいるでしょう。

うっかり遺言書を開封しても、遺言書は無効になりません。

うっかり遺言書を開封した場合、正直に事情を説明しましょう。

⑤遺言書の改ざん・変造をしたら相続欠格

遺言書は、多くの場合、財産の分け方など大切で重要なことが書いてあります。

遺言書は、遺言者の意思を示すものです。

相続人としては、遺言者の意思を実現してあげたいと思うでしょう。

遺言書の改ざんや変造は、遺言者の意思を踏みにじるものです。

遺言書の改ざんや変造は、許されることではありません。

社会感情から見ても許せない、相続する人としてふさわしくないと言えます。

相続人としてふさわしくない人の相続資格を奪う制度を相続欠格と言います。

相続欠格は、被相続人の意思とは無関係に相続人の資格を奪う制度です。

裁判所で手続があるわけでなく、当然に相続資格を失います。

相続欠格になると、遺留分も奪われます。

遺言書の改ざん・変造をしたら、相続欠格になります。

5遺言書検認の申立てを司法書士に依頼するメリット

自筆証書遺言や秘密証書遺言を預かっている人や見つけた人は家庭裁判所に届出る必要があります。

遺言書を隠したり捨てたりすると、相続人になることができません。

他の相続人から疑いをかけられてトラブルになるのを避けるためにも、すみやかに家庭裁判所に遺言書検認の申立てをしましょう。

遺言書検認の申立てのためには、たくさんの書類が必要になります。

仕事や家事で忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続をおまかせできます。

家族にお世話が必要な方がいて、お側を離れられない方からのご相談もお受けしております。

裁判所に提出する書類を作成できるのは、弁護士と司法書士のみです。

弁護士と司法書士でない人は作成代行はできませんから、充分注意しましょう。

遺言書の検認を司法書士に依頼した場合、遺言書検認申立書の作成だけでなく、家庭裁判所への提出もおまかせいただけます。

遺言書を預かっている方や見つけた方はトラブルになる前に、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

遺言書を開封しても無効にならない

1遺言書を勝手に開封してはいけない

①遺言書を見つけたら家庭裁判所に提出

相続が発生した後に、遺言書を見つけることがあります。

遺言書を作成したから、預かっておいて欲しいと依頼されるかもしれません。

遺言書を見つけた人や預かっていた人は、家庭裁判所に提出をする必要があります。

遺言書を提出する手続を遺言書検認の申立てと言います。

遺言書を見つけたら、家庭裁判所に提出をします。

②遺言書は検認期日で開封

相続人であれば、遺言書の内容が気になるでしょう。

遺言書は、勝手に開封してはいけません。

遺言書を見つけたら、家庭裁判所に届出をする必要があります。

遺言書検認の申立てを受け付けたら、相続人全員を家庭裁判所に呼び出します。

相続人全員に遺言書があることを知らせて、開封に立会いをしてもらうためです。

遺言書は、相続人立会いで家庭裁判所で開封してもらいます。

遺言書は、検認期日で開封してもらいます。

③検認では形状・内容を確認する

遺言書検認の申立てを受け付けたら、家庭裁判所は相続人全員を家庭裁判所に呼び出します。

相続人に立会いをしてもらって、遺言書を開封します。

遺言書を開封した後、遺言書の形状、加除の状態、日付や署名を確認します。

確認した内容は、調書に取りまとめます。

調書を見れば、検認期日時点の遺言書の形状・内容が分かります。

検認期日以降に改ざんや変造をした場合、調書と照らし合わせることで分かってしまいます。

検認期日以降、改ざんや変造を防止することができます。

検認手続は、遺言書の改ざんや変造を防止するための手続です。

検認手続では、遺言書の形状・内容を確認します。

④うっかり開封しても家庭裁判所に提出

遺言書を見つけたら、家庭裁判所に提出をする必要があります。

封筒に遺言書と書いてあれば、中身は遺言書であると気がつくことができるでしょう。

封筒に遺言書と書いてあっても、書いてあることに気がつかないことがあります。

封筒に何も書いていない場合、遺言書であると気がつくことができません。

遺言書であることに気づかず開封してしまうことがあります。

家庭裁判所で開封してもらうルールがあることを知らないかもしれません。

うっかり開封してしまったら、そのまま家庭裁判所に提出をします。

⑤勝手に開封するとペナルティーのおそれ

遺言書の内容が気になっても、勝手に開封してはいけません。

遺言書の検認をしないで、勝手に開封するとペナルティーのおそれがあります。

⑥検認をしないと疑われる

遺言書を見つけたら、家庭裁判所に提出をする必要があります。

家庭裁判所に遺言書検認の申立てをする期限はありません。

遅くならない程度に、申立てをすればいいでしょう。

相続が発生すると、家族は忙しくなります。

日常の仕事や家事に加えて、たくさんの相続手続をしなければならなくなるからです。

裁判所に対する手続は、よく分からないことが多いでしょう。

よく分からないから、先延ばししがちになります。

単に、忙しい、分からないと思って先延ばししているだけなのに、他の相続人にはそう見えないことがあります。

他の相続人からは、遺言書を隠匿しているように見えることがあるからです

不当な利益を得る目的で遺言書を隠匿した場合、相続欠格になります。

相続欠格は、相続人にふさわしくない人の相続権を奪うことです。

欠格になると相続できなくなるし、遺留分も失われます。

遺言書を隠匿した場合、刑事責任を問われることがあります。

遺言書は、権利義務に関する書面です。

権利義務に関する書面を隠匿した場合、私用文書毀棄罪に問われます。

すみやかに遺言書検認の申立てをしないと、他の相続人から疑われます。

2遺言書を開封しても無効にならない

①開封しても遺言書の効力は変わらない

遺言書は、家庭裁判所の検認期日で相続人立会いをしてもらって開封します。

遺言書を勝手に開封するとペナルティーのおそれがあります。

うっかり開封してしまっても、遺言書の効力に変わりはありません。

うっかり開封したから、遺言書が無効になると言ったことはありません。

開封してしまっても、有効の遺言書は有効です。

開封しなくても、無効の遺言書は無効です。

勝手に開封してしまっても、遺言書の効力は変わりません。

②遺言書の改ざん・変造は相続欠格

遺言書は、遺言者の意思を示すものです。

相続人は、遺言者の意思を実現させてあげたいでしょう。

遺言書の改ざん・変造は、遺言者の意思を踏みにじるものと言えます。

相続欠格とは、相続人にふさわしくない行為をした人から相続資格を奪うことです。

遺言者の意思を踏みにじる行為は、相続人にふさわしくない行為だから相続資格が奪われて当然でしょう。

遺言書の改ざん・変造をした場合、相続欠格になります。

③開封しただけなら相続できる

遺言書を見つけても、勝手に開封してはいけません。

遺言書であることに気づかない場合、うっかり開封してしまうことがあるでしょう。

うっかり開封してしまっただけなら、相続欠格になることはありません。

うっかり開封しただけで、遺言書が無効になることもありません。

うっかり開封しただけなら、遺言書を執行して相続することができます。

④勝手に開封すると疑われる

遺言書は、家庭裁判所で相続人立会いで開封してもらいます。

家庭裁判所の検認手続で開封された場合、遺言書は改ざんや変造はされていないと考えられるでしょう。

遺言書を勝手に開封すると、他の相続人から疑われます。

遺言書を見つけた相続人に有利な内容であった場合、いっそう疑いは強まるでしょう。

遺言書の改ざんや変造は、遺言者の意思を踏みにじる行為です。

他の相続人から強い非難が向けられるでしょう。

うっかり開封しただけなら、そのまま家庭裁判所に提出しましょう。

うっかり開封したことを隠そうとすると、よけいに疑いの目を向けられます。

勝手に開封すると、他の相続人から疑われます。

3公正証書遺言は検認不要

①遺言書の種類

遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作るケースがほとんどです。

自筆証書遺言は、自分ひとりで書いて作った遺言書です。

自筆証書遺言を作成した後は、原則として、自分で保管します。

作成した自筆証書遺言を法務局に提出して、保管してもらうことができます。

公正証書遺言は、公証人が文書に取りまとめて作る遺言書です。

証人2人に確認してもらって作ります。

②公正証書遺言は公証役場で厳重保管

公正証書遺言を作成した後は、公正証書遺言原本は公証役場で保管されます。

公正証書遺言を作成した場合、遺言書の正本と謄本が渡されます。

手許にある正本や謄本に改ざん変造をしても、意味はありません。

正本や謄本は、言わばコピーだからです。

公正証書遺言原本は、公証役場で厳重に保管されています。

公証役場で厳重に保管されているから、公正証書遺言原本は改ざん変造があり得ません。

あらためて、公正証書遺言の謄本を請求することができます。

新たに取得した謄本と照らし合わせると、改ざんや変造は見つかってしまうでしょう。

③公正証書遺言は家庭裁判所に提出不要

遺言書を見つけた人は、家庭裁判所に提出するルールがあります。

家庭裁判所に提出するのは、遺言書の検認をしてもらうためです。

公正証書遺言は、検認手続をする必要がありません。

遺言書検認手続は、遺言書の改ざんや変造を防止するために行っています。

公正証書遺言原本は、公証役場で厳重に保管されています。

公正証書遺言は、改ざん変造があり得ません。

改ざん変造があり得ないから、公正証書遺言は検認手続をする必要がありません。

公正証書遺言は、家庭裁判所に提出不要です。

4法務局保管の自筆証書遺言は検認不要

①法務局で自筆証書遺言を保管してもらえる

自筆証書遺言を作成した後は、自分で保管するのが原則です。

遺言書にはプライベートな内容が書いてあるから、簡単に人目にさらしません。

自分で保管していると、自分で紛失してしまうかもしれません。

家族と保管場所を共有していないと、相続が発生した後に家族が遺言書を見つけられなくなるかもしれません。

家族と保管場所を共有していると、遺言書の改ざんや変造がされるかもしれません。

自筆証書遺言は、作成後の保管場所に困ります。

自筆証書遺言を法務局に提出して、保管してもらうことができます。

②法務局に提出されたら法務局で厳重保管

法務局に提出された後は、法務局で厳重に保管されます。

法務局は自筆証書遺言を預かるときに、遺言書保管証を発行します。

遺言書保管証に、遺言書の内容は書いてありません。

法務局に預けた自筆証書遺言は、遺言者本人以外には返却されません。

遺言者本人が死亡したら、遺言書を返してもらうことはできなくなります。

法務局保管の自筆証書遺言は、改ざんや変造ができません。

法務局に提出されたら、自筆証書遺言は法務局で厳重保管されます。

③法務局保管の自筆証書遺言は家庭裁判所に提出不要

法務局保管の自筆証書遺言は、検認手続をする必要がありません。

法務局保管の自筆証書遺言は、法務局で厳重に保管されています。

法務局保管の自筆証書遺言は、改ざん変造があり得ません。

改ざん変造があり得ないから、公正証書遺言は検認手続をする必要がありません。

法務局保管の自筆証書遺言は、家庭裁判所に提出不要です。

5遺言書検認の申立てを司法書士に依頼するメリット

自筆証書遺言や秘密証書遺言を預かっている人や見つけた人は家庭裁判所に届出る必要があります。

遺言書を隠したり捨てたりすると、相続人になることができません。

他の相続人から疑いをかけられてトラブルになるのを避けるためにも、すみやかに家庭裁判所に遺言書検認の申立てをしましょう。

遺言書検認の申立てのためには、たくさんの書類が必要になります。

仕事や家事で忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続をおまかせできます。

家族にお世話が必要な方がいて、お側を離れられない方からのご相談もお受けしております。

裁判所に提出する書類を作成できるのは、弁護士と司法書士のみです。

弁護士と司法書士でない人は作成代行はできませんから、充分注意しましょう。

遺言書の検認を司法書士に依頼した場合、遺言書検認申立書の作成だけでなく、家庭裁判所への提出もおまかせいただけます。

遺言書を預かっている方や見つけた方はトラブルになる前に、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。