Archive for the ‘遺言書作成’ Category

公正証書遺言の内容は生前に確認できない

1公正証書遺言は公証役場で作成する

①自筆証書遺言と公正証書遺言

遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。

自筆証書遺言とは、自分で書いて作る遺言書です。

ひとりで作ることができるから、手軽です。

公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。

証人2人に確認してもらって、作ります。

②家族は証人になることができない

公正証書遺言は、証人2人が立ち会って作成します。

公正証書遺言作成時の証人は、利害関係がない第三者であることが必要です。

③公正証書遺言は公証人が関与して作成

公正証書遺言は、公証人が関与して作成します。

公証人は、遺言者の本人確認をします。

公証人は、遺言者本人の意思確認をします。

本人確認をしたうえで、本人の意思確認をして、公正証書遺言を作成します。

公証人は、法律の専門家です。

公証人は、遺言書の厳格な書き方ルールを熟知しています。

公証人が関与するから、公正証書遺言は無効になりにくい遺言書です。

④公正証書遺言は公証役場で厳重保管

公正証書遺言作成後は、遺言書原本は公

証役場で厳重に保管されます。

公正証書遺言は、隠す余地がありません。

遺言者には、正本と謄本が渡されます。

正本と謄本は、遺言書のコピーです。

遺言者が死亡した後は、正本や謄本で遺言書の内容を実現します。

遺言者が死亡した後も、原本は公証役場で厳重に保管され続けます。

遺言書原本は公証役場で厳重に保管されるから、遺言書を紛失することはあり得ません。

遺言書原本は公証役場で厳重に保管されるから、改ざんや変造のトラブルがあり得ません。

公正証書遺言は、家族のトラブルになりにくい遺言書です。

2公正証書遺言の内容は生前に確認できない

①生前に確認できるのは遺言者本人のみ

遺言書は、遺言者の最終の意思表示です。

遺言者の生前は、家族が遺言書の内容を知ることはできません。

生前に確認できるのは、遺言者本人のみです。

②公正証書遺言が生前に内容確認できない理由

理由(1)遺言の自由を守るため

遺言者がどのような遺言をするのか、自由に決めることができます。

遺言の自由を守る必要があります。

仮に遺言者の生前に家族が遺言内容を知ることができるとすると、不当な影響を受けるおそれがあります。

遺言の自由を守るため、不当な影響を排除する必要があります。

理由(2)相続人間のトラブルを防止するため

不当な影響を受けるのは、遺言者だけではありません。

家族が遺言内容を知ることができるとすると、遺言者の生前から相続トラブルに発展します。

相続人間のトラブルを防止するため、遺言書の内容は確認できません。

家族であっても相続人になる予定の人であっても第三者であっても、遺言書の内容は確認できません。

③証人は遺言内容を開示できない

公正証書遺言は、証人2人に確認してもらって作ります。

証人は、遺言書作成時に立会いをします。

遺言書作成時に立会いをするから、遺言書の内容を知ることになるでしょう。

遺言者の家族は、証人になることはできません。

遺言の自由と真正性を守るためと、考えられています。

遺言者の家族は、遺言内容に利害関係があります。

遺言者に、不当な影響を与えるおそれがあります。

公正証書遺言の作成において疑義が生じないように、中立公正な立場の証人が立ち会います。

証人に、守秘義務を定めた法律はありません。

遺言者との信頼関係から、秘密にすることが当然に求められると考えられています。

証人は、遺言内容を開示する人ではありません。

遺言者の家族が遺言内容の開示を求めても、応じるべきではありません。

④生前は遺言書作成の有無も確認できない

遺言者の生前は、遺言書作成の有無も確認できません。

遺言書があると知ると、自分に不利な内容かもしれないと不安になることがあります。

財産の分け方が決まっていると知ると、自分に有利な遺言書を作成するように不当な影響を与える可能性があります。

遺言書作成の有無は、重要な情報です。

遺言書の有無だけで、遺言者の意思形成の自由が侵害されるおそれがあるからです。

遺言者がだれにも気兼ねなく自由に遺言書を作成できることが重要です。

遺言者は、自由に遺言書を作成し、自由に遺言書を変更し、自由に遺言書を撤回することができます。

遺言の自由とは、自由に遺言書を作成し、自由に遺言書を変更し、自由に遺言書を撤回できることです。

生前に遺言書作成の有無も確認できないのは、遺言の自由を守るためです。

⑤公証役場の守秘義務は遺言の内容だけでなく有無も対象

公正証書遺言は、公証人が取りまとめます。

公証人には、守秘義務があります。

公証人の守秘義務の対象は、次のとおりです。

・遺言の内容

・遺言書を作ったか作っていないか

・いつ作ったか

・どの公証役場どの公証人が作ったか

遺言書は、重要なプライバシー情報です。

公証人には、重い守秘義務が課されています。

⑥遺言者が認知症になっても家族は確認できない

遺言書を作成するためには、遺言能力が必要です。

遺言能力とは、遺言書に書いた内容を理解し遺言の結果のメリットデメリットを充分に判断できる能力です。

元気なときに遺言書を作成し、後に認知症になることがあります。

重度の認知症になると遺言能力が失われるから、あらためて遺言を作ることができなくなります。

重度の認知症になっても、家族は遺言内容や遺言の有無を確認できません。

遺言者の生前は、遺言者のセンシティブな個人情報です。

重度の認知症になっても、プライバシーは保護されます。

遺言能力の有無は、遺言の秘密保持とは無関係です。

たとえ重度の認知症になっても、家族の干渉を防ぐ必要があります。

⑦成年後見人も遺言内容は確認できない

成年後見人は、認知症の人のサポートをする人です。

認知症になると、物事のメリットデメリットを適切に判断することができなくなります。

成年後見人は、認知症の人に代わって物事のメリットデメリットを判断します。

たとえ成年後見人であっても、遺言内容や遺言の有無は確認できません。

成年後見人が家族であっても専門家であっても、遺言内容や遺言の有無は確認できません。

成年後見人がサポートできるのは、認知症の人が生きている間のみです。

認知症の人が死亡した後は、権限を失います。

認知症の人が死亡した後、財産処理に関する権限はありません。

遺言書は、遺言者が死亡したときに効力が発生します。

成年後見人は、遺言内容に関与する必要がありません。

成年後見人は、本人の代わりに財産管理をする人です。

本人の意思を代弁する存在では、ありません。

遺言書は、遺言者の最終意思を示すものです。

遺言者以外の人が代理することや代弁することは、許されません。

成年後見人も、遺言内容や遺言の有無は確認できません。

⑧家族による遺言検索システム利用は遺言者死亡後のみ

公正証書遺言を作成すると、遺言検索システムに登録されます。

遺言検索システムを利用すると、遺言書の有無が判明します。

昭和64年1月1日以降に作った公正証書遺言、秘密証書遺言が対象です。

家族が遺言検索システムの利用請求ができるのは、遺言者が死亡した後のみです。

遺言検索システムの利用請求には、次の書類が必要です。

・遺言者死亡の記載がある戸籍謄本

・相続人であることが分かる戸籍謄本

・本人確認書類

3相続開始後に公正証書遺言を確認できる

①遺言検索システム利用で遺言書の有無が分かる

遺言者が死亡した後であれば、相続人は遺言検索システムを利用することができます。

日本中どこの公証役場でも、遺言検索システムで遺言書の有無を調べてもらうことができます。

②遺言書の謄本請求で内容確認ができる

遺言検索システムで分かるのは、遺言書作成の有無のみです。

遺言書内容は、遺言検索システムでは分かりません。

遺言書の謄本請求で、遺言書の内容確認ができます。

遺言書を作成した公証役場に対して、遺言書の謄本請求をします。

遺言書を作成した公証役場は、遺言検索システムで判明します。

4遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書は、被相続人の意思を示すものです。

自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。

民法に遺言書を作ることができるのは、15歳以上と定められています。

遺言書を作成すれば、法定相続人や法定相続人以外の人に財産を引き継ぐことができます。

遺言書作成は、先延ばししがちです。

先延ばしすると、相続人間のトラブルに発展しがちです。

家族の幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

相続人は遺言書を他の相続人に見せる義務はない

1相続人は遺言書を他の相続人に見せる義務はない

①見せてもらえないと不安に感じるのは自然

遺言書があると聞いたのに、他の相続人が見せてくれないことがあります。

自分だけが不利に扱われるのではないか、不安になるかもしれません。

・一部の相続人が遺言書を保管している

・他の相続人だけが内容を知っている

・自分は遺言書を見せてもらえない

上記の状況であっても、違法ではありません。

冷静でいようとしても、不信感が生まれやすいのは無理からぬことです。

②相続人であっても遺言書の開示を請求する権利はない

遺言書があると聞いたら、内容が気になるのは当然です。

相続人だから、他の相続人に遺言書の開示を請求する権利があるはずと思うかもしれません。

相続人であっても、他の相続人に遺言書の開示を請求する権利は認められていません。

相続人であることと他の相続人に遺言書の開示を請求することは、別問題です。

遺言書の開示を拒まれても、当然、権利侵害ではありません。

そもそも、他の相続人に遺言書の開示を請求する権利は認められていないからです。

権利がないのに他の相続人を責め立てると、不要なトラブルになるおそれがあります。

③相続人に対して遺言書を開示する義務はない

遺言書を保管しているなら、他の相続人に対して遺言書を開示する義務があるはずと思うかもしれません。

相続人は、遺言書を他の相続人に見せる義務はありません。

遺言書を保管していても、他の相続人に遺言書を開示する義務は認められていません。

相続人であっても、遺言書を開示する義務は認められていません。

相続人であることと他の相続人に遺言書の開示することは、別問題です。

遺言書の開示を拒まれても、当然、不正行為ではありません。

2遺言執行者は相続人に遺言書を開示する義務がある

①遺言執行者が遺言書の内容を実現する

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。

遺言書を作成するときに、遺言執行者を指名することができます。

遺言執行者に就職したら、相続人全員に遺言書の内容を通知する義務があります。

遺言執行者に就職したのに、遺言書を開示しないときは問題になります。

相続人であれば、遺言執行者に対して遺言書の開示を請求する権利があります。

相続人であれば、遺言執行者は遺言書を開示する義務があります。

②相続人は遺言執行者の妨害はできない

遺言執行者が就職したら、相続人は遺言執行を妨害することができません。

遺言執行者が就職したのに通知をしないと、相続人は自分で相続手続を進めようとするでしょう。

結果として、そのつもりがないのに遺言執行の妨害行為をしてしまうおそれがあります。

相続人と遺言執行者がトラブルにならないようにするため、通知が義務付けられています。

③遺言書を開示しない遺言執行者に解任請求ができる

遺言執行者が遺言書を開示しない場合、遺言執行者としての義務を果たしていないと言えます。

義務を果たさない遺言執行者を解任するように、家庭裁判所に請求することができます。

3相続人が遺言書の内容を知る方法

①公正証書遺言は謄本請求ができる

(1)公正証書遺言は公証役場で厳重保管

遺言書を作成する場合、公正証書遺言か自筆証書遺言を作成することがほとんどです。

公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。

公正証書遺言を作成したら、遺言書原本は公証役場で厳重に保管されます。

(2)遺言者の生前は答えてもらえない

遺言書には、プライベートな内容が書かれています。

遺言者の生前は、遺言者本人以外の人は内容を知ることができません。

公証役場に遺言書の内容を尋ねても、答えてもらえません。

遺言書を作成したか作成していないかも、プライベートな内容と考えられています。

遺言者の生前は、遺言者本人以外の人は遺言書の有無を知ることができません。

公証役場に遺言書の有無を尋ねても、答えてもらえません。

たとえ相続人になる予定の人でも、遺言者本人ではありません。

たとえ遺言者本人が重度の認知症であっても、答えてもらえません。

重要な秘密だから、公証役場は厳重に管理しています。

(3)遺言者が死亡しても通知されない

公正証書遺言を作成後に遺言者が死亡しても、公証役場からは何も通知されません。

公証役場は、遺言者が死亡したことを知る方法がないからです。

公証役場は、だれが相続人になるか知る方法がないからです。

公正証書遺言を作成した後、公証役場は保管するだけが役割です。

(4)公正証書遺言の有無を調べることができる

遺言者が死亡した後、相続人は単独で公証役場に公正証書遺言の有無を調べることができます。

公正証書遺言の有無は、日本中どこの公証役場でも調べてもらうことができます。

適切な書類があれば、相続人はだれでも調べることができます。

(5)謄本請求で内容確認ができる

公正証書遺言が作成されていることが判明したら、相続人は謄本請求をすることができます。

公正証書遺言の謄本を取得したら、遺言書の内容を知ることができます。

相続人は単独で、公正証書遺言の謄本を取得することができます。

公正証書遺言は、隠す余地がない遺言書です。

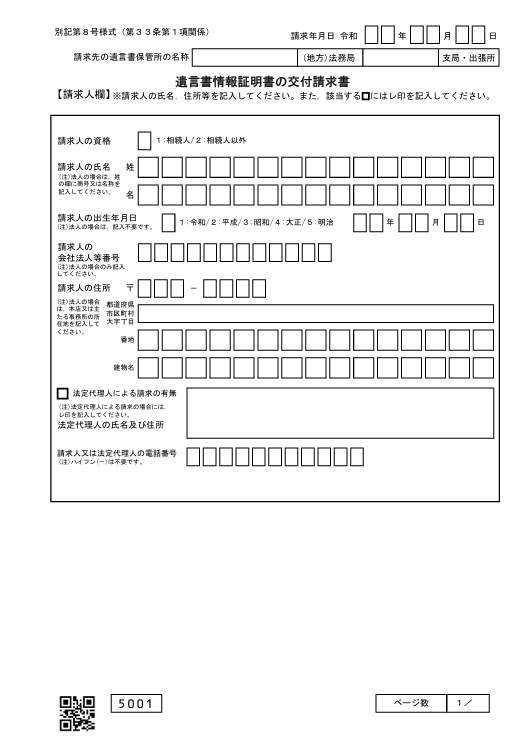

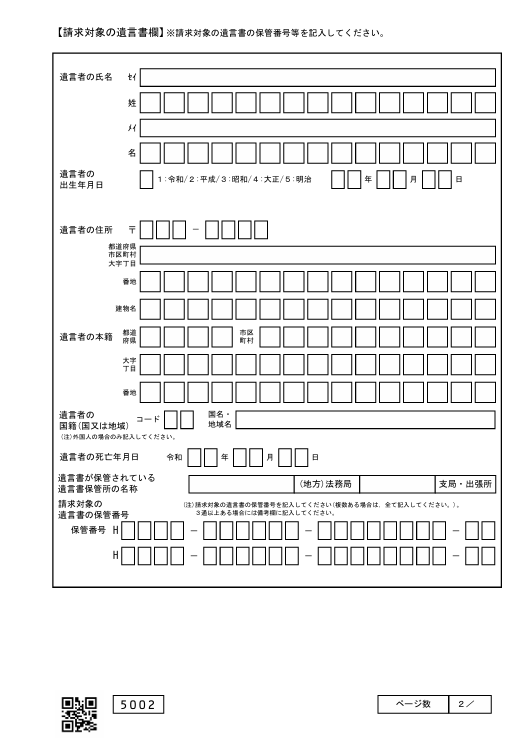

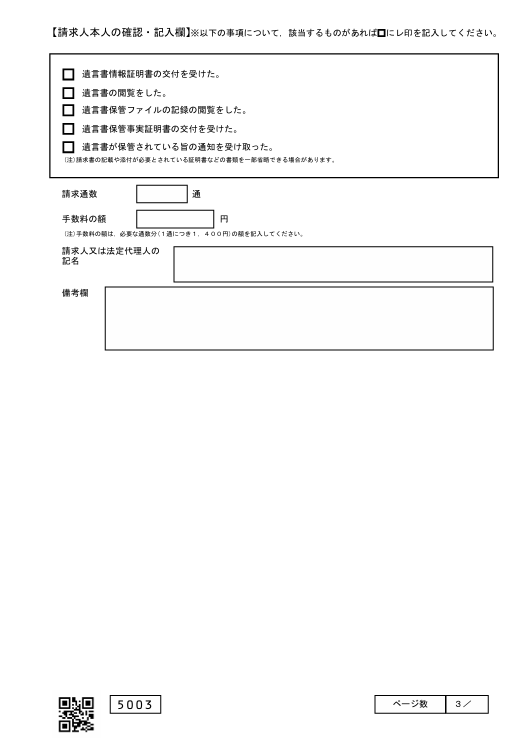

②法務局保管制度利用の自筆証書遺言は遺言書情報証明書

(1)自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる

自筆証書遺言は、遺言者が自分で書いて作る遺言書です。

自筆証書遺言は、保管場所に困ります。

保管場所を家族と共有すると、改ざんや破棄のリスクがあります。

保管場所を家族と共有しないと、紛失や見つけてもらえないリスクがあります。

自筆証書遺言を法務局に提出して、保管してもらうことができます。

法務局保管制度を利用すると、法務局が厳重に保管します。

(2)遺言者の生前は答えてもらえない

遺言書には、プライベートな内容が書かれています。

公証役場同様に法務局も、遺言者本人以外の人に遺言書の内容は答えてくれません。

公証役場同様に法務局も、遺言者本人以外の人に遺言書の有無は答えてくれません。

重要な秘密だから、法務局は厳重に管理しています。

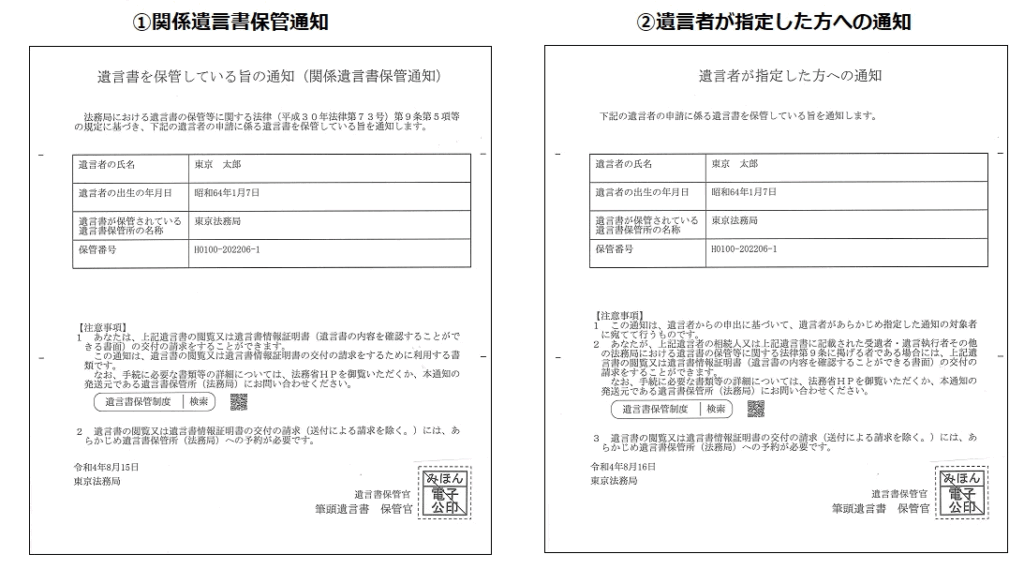

(3)相続人に通知される

法務局保管制度を利用すると、自筆証書遺言を預かっていることが相続人に通知されます。

たとえ通知がされなくても、相続人は自筆証書遺言の保管の有無を調べてもらうことができます。

適切な書類があれば、相続人はだれでも調べることができます。

(4)遺言書情報証明書で内容確認ができる

相続人に通知されるのは、自筆証書遺言を保管している事実のみです。

通知書で遺言書の内容を知ることはできません。

遺言書情報証明書とは、遺言書の内容の証明書です。

遺言書情報証明書を取得したら、遺言書の内容を知ることができます。

相続人は単独で、遺言書情報証明書を取得することができます。

法務局保管制度利用の自筆証書遺言は、隠す余地がない遺言書です。

(5)遺言書情報証明書で相続手続

遺言者が預けた自筆証書遺言は、遺言者本人以外の人に返還されません。

遺言者本人が死亡したら、だれにも返還されません。

遺言書情報証明書を取得して、相続手続を行います。

③自宅保管の自筆証書遺言は検認手続

(1)検認とは家庭裁判所で開封してもらう手続

自宅などで遺品整理をしていると、自筆証書遺言が見つかることがあります。

自筆証書遺言を見つけた人や預かっていた人は、家庭裁判所へ届け出る必要があります。

検認手続とは、自筆証書遺言を家庭裁判所へ提出して開封してもらう手続です。

(2)検認期日は欠席してもいい

自筆証書遺言検認の申立てを受付けたら、相続人全員を家庭裁判所に呼び出します。

相続人に立会いをしてもらって、遺言書を開封するためです。

家庭裁判所に呼び出されても、欠席しても差し支えありません。

相続人は、単なる立会人だからです。

検認期日に出席すると、自分の目で開封の瞬間を確認することができます。

遺言書の状態を自分で確認できるから、安心できるでしょう。

検認期日に欠席しても、不利に扱われることはありません。

(3)検認調書謄本で内容確認

検認期日では、遺言書の内容や形状を確認します。

家庭裁判所が確認した内容は、検認調書に取りまとめられます。

検認手続は、遺言書の偽造変造を防止する手続だからです。

相続人は単独で、検認調書の閲覧やコピーを請求することができます。

たとえ検認期日に欠席しても、検認調書の閲覧やコピーを請求することができます。

検認調書を見れば、遺言書の内容を知ることができます。

検認調書は、相続人間で隠す余地がありません。

(4)検認しないと相続手続ができない

検認手続は遺言書の偽造変造を防止する手続であって、遺言書の有効無効は判断しません。

検認手続が必要なのに検認していないと、相続手続を進めることができません。

相続手続先は、検認済証明書の提出を求めるからです。

検認済証明書がないと、銀行の預貯金は口座凍結解除ができません。

検認済証明書がないと、不動産の名義変更ができません。

(5)検認を怠るとペナルティー

自宅などで見つけた自筆証書遺言は、すみやかに検認手続をする必要があります。

検認が必要なのに検認を怠ると、ペナルティーになります。

ペナルティーの内容は、5万円以下の過料です。

(6)遺言書を隠すと相続欠格のおそれ

自分の利益のために遺言書を隠すと、相続欠格になります。

相続欠格とは、相続人の資格を奪う制度です。

すみやかに自筆証書遺言検認の申立てをしないと、他の相続人から疑いの目を向けられるでしょう。

相続人間で、深刻なトラブルになるおそれがあります。

4遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書がある場合、相続財産について、相続人全員で、分け方を合意する必要はありません。

もっともトラブルになりやすい遺産分割協議で、相続人全員で合意をしなくていいのは大きなメリットです。

せっかく遺言書を作成しても、遺族に見つけてもらえなければ意味がありません。

同時に、死亡する前に自分に都合の悪い遺言書を隠したり捨ててしまったりする心配があります。

さらに、遺言書には厳格な書き方ルールがあります。

ルールが守られていない遺言書は無効になります。

書き方のルールは守られていても、内容があいまいだったり、不適切であったために、実現できない遺言書も少なくありません。

せっかく遺言書を書くのであれば、家族を幸せにできる遺言書を確実に作りましょう。

司法書士は確実な遺言書を作るお手伝いをします。

家族のために適切で確実な遺言書を作りたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

遺言事項とは遺言書で法的効力が発生する事項

1遺言事項とは遺言書で法的効力が発生する事項

①遺言事項は法律で決まっている

遺言書は、遺言者の意思を尊重する制度です。

遺言書は、遺言者が死亡したときに効力が発生します。

遺言書に書くことで法的効力が発生することは、法律で決められています。

遺言事項とは、遺言書に記載することで効力が発生する事項です。

遺言事項は、次の3つに分類できます。

(1)相続に関する遺言事項

(2)身分に関する遺言事項

(3)その他の遺言事項

遺言事項は、法律で決まっています。

②法的効力がなくても遺言書に記載できる

遺言書には、さまざまなことを書くことができます。

法的効力がなくても、遺言書に記載することができます。

法的効果がない事項は、付言事項を言います。

例えば、遺言書に家族への感謝の気持ちを書くことができます。

家族への感謝の気持ちに、法的効力はもちろんありません。

感謝の気持ちが書いてあると、温かな気持ちになるでしょう。

遺言事項以外のことを遺言書に書くことができます。

③遺言書は死亡後に開封される

遺言書は、遺言者が死亡した後に効力が発生します。

遺言者の生前に遺言内容を共有することは、あまりありません。

遺言者の意思を尊重するため、生前に遺言書を見ることは遠慮するでしょう。

遺言者が死亡しても、すぐには開封されません。

追悼の区切りなどで親族が集まったタイミングで、遺言書は開封されます。

遺言者死亡後およそ1~2か月程度経過していることが多いでしょう。

例えば、遺言書に葬儀の希望が書いてあると、家族が心理的負担を感じるかもしれません。

本人の希望をかなえてあげることができなかったからです。

④遺言書が無効になると内容も当然に無効になる

遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。

書き方ルールに違反すると、遺言書は無効になります。

たとえ遺言事項を書いてあっても、無効の遺言者に効力はありません。

2相続に関する遺言事項一覧

遺言事項①相続分の指定

相続人になる人は、法律で決められています。

相続人になる人が相続する割合も、法律で決められています。

遺言書を作成して、法定相続分と異なる相続分を指定することができます。

自分で指定しないで、第三者に指定するように委託することができます。

被相続人の子どものみが相続人である場合、法定相続分は平等です。

例えば、長男と二男が相続人である場合、法定相続分はそれぞれ2分の1です。

遺言書を作成して、長男3分の2、二男3分の1と、定めることができます。

各相続人は具体的な財産の分け方を決めるため、遺産分割協議をします。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。

遺言事項②遺産分割の方法の指定

遺言書を作成して、どの財産をだれに相続させるか具体的に指定することができます。

例えば、自宅は長男に相続させる、預貯金は長女に相続させるなどと記載します。

遺産分割の方法を指定すると、遺産分割協議は不要です。

自分で指定しないで、第三者に指定するように委託することができます。

遺言事項③遺産分割の禁止

遺言書を作成して、遺産分割を禁止することができます。

遺産分割を禁止する期間は、相続発生から5年を超えない範囲です。

例えば、次の理由がある場合、遺産分割を禁止することが合理的かもしれません。

・家業の継続を希望する

会社の株式を遺産分割せず維持することで、経営の安定を確保します。

・不動産を保全

土地を分割すると、価値が下がることがあります。

・相続人の感情的対立の調整

遺産分割を禁止して、感情的対立を緩和します。

・未成年者の成人を待つ

未成年者は、自分で遺産分割協議をすることができません。

成人すれば、自分で遺産分割協議をすることができます。

5年を超える期間を禁止しても、5年に短縮されます。

遺言事項③遺贈

遺贈とは、遺言書を作成して相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。

遺贈には、2種類あります。

特定遺贈と包括遺贈です。

特定遺贈とは、遺言書に「財産〇〇〇〇を遺贈する」と財産を具体的に書いてある場合です。

包括遺贈とは、遺言書に「財産すべてを包括遺贈する」「財産の2分の1を包括遺贈する」と割合だけ書いて財産を具体的に書いてない場合です。

包括遺贈を受けたら、具体的な財産の分け方を決めるため遺産分割協議をします。

特定遺贈を受けたら、遺産分割協議に参加する権利も義務もありません。

遺言事項④特別受益の持戻しの免除

特別受益とは、一部の相続人だけが特別に受けた利益です。

一部の相続人のみが特別に利益を受けた場合、そのまま遺産分割をするのは不公平です。

特別受益は、相続財産に戻して計算します。

持戻しとは、特別受益を相続財産に戻して計算することです。

特別受益の持戻しをすることで、相続人が公平に遺産分割をすることができます。

遺言書を作成して、特別受益の持戻しを免除することができます。

特別受益の持戻しが免除されると、特別に受けた利益は相続財産に戻して計算しません。

相続人間の公平より、遺言者の意思が尊重されます。

特別受益の持戻しの免除がされると、他の相続人は不公平感を募らせます。

相続人間のトラブルに発展するリスクがあります。

遺言事項⑤相続財産の担保責任

遺産分割によって取得した財産について、後から欠陥が見つかることがあります。

例えば、「被相続人の財産と思っていたけど実は他人の財産だった」「問題がない建物と思っていたけど実は壊れていた」などです。

欠陥がある財産を取得した相続人は、ソンをします。

欠陥がある財産を取得した相続人がソンをするのは、不公平です。

相続財産の担保責任とは、相続人全員で損害を分担する仕組みです。

遺産分割後の不測の損害を公平に調整するため、安全装置と言えます。

遺言書を作成して、相続財産の担保責任を変更することができます。

例えば、次のように定めることができます。

・相続財産の担保責任を免除する

後に相続財産に欠陥や権利の問題があっても、他の相続人に填補責任は発生しません。

・責任の範囲を限定する

遺言書で、負担割合を軽減することができます。

・責任の範囲を拡張する

遺言書で、相続分を超えて負担割合を指定することができます。

・特定財産のみ定める

株式については責任を免除するが、不動産は原則どおり責任を負うと定めることができます。

相続人間の公平より、遺言者の意思が尊重されます。

遺言事項⑥遺留分侵害額請求の負担方法

遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。

被相続人に近い関係の相続人に認められます。

配分された財産が遺留分に満たない場合、相続人は遺留分侵害額請求をすることができます。

遺留分は、利益を受けた人に請求するのが原則です。

遺言書を作成して、遺留分侵害額請求の負担方法を指定することができます。

例えば、次のように定めることができます。

・特定の相続人に負担させる

・相続分の割合に応じて負担させる

・各相続人の負担割合を指定する

・財産ごとに負担を指定する

相続人間の公平より、遺言者の意思が尊重されます。

遺留分は相続人の最低限の権利だから、遺留分侵害額請求を排除することはできません。

3身分に関する遺言事項一覧

遺言事項⑦認知

認知とは、婚姻関係にない男女の間に誕生した子どもを自分の子どもと認めることです。

遺言書を作成して、子どもを認知することができます。

認知された子どもは、相続人になります。

認知されると、被相続人の子どもになるからです。

成人した子どもを認知する場合、子どもの承諾が必要です。

遺言書で認知した場合、遺言執行者が認知届を提出します。

遺言執行者が指定されていない場合、家庭裁判所で遺言執行者を選任してもらうことができます。

遺言事項⑧相続人の廃除・廃除の取消

相続人の廃除とは、相続人の資格を剥奪することです。

遺言書を作成して、相続人の廃除や廃除の取消を申し立てることができます。

遺言書で相続人を廃除した場合、遺言執行者が相続人廃除の申立書を提出します。

遺言書に相続人を廃除すると書いても、実際に廃除するか家庭裁判所が判断します。

相続人廃除が認められるのは、次の場合です。

・相続人が重大な侮辱をした

・暴力を振るうなどの虐待をした

・重大な非行があった

家庭裁判所は、客観的証拠に基づいて非常に慎重に判断します。

相続人の廃除には、高いハードルがあります。

遺言事項⑨未成年後見人・未成年後見監督人の指定

未成年後見人とは、親権者がいない未成年のための法定代理人です。

未成年後見人は、親権者と同様の権利義務があります。

未成年者に最後に親権を行う人は、遺言書を作成して未成年後見人や未成年後見監督人を指定することができます。

遺言書で未成年後見人を指定していない場合、家庭裁判所に未成年後見人選任の申立てをすることができます。

家庭裁判所が未成年者の利益を考慮して、未成年後見人を選任します。

遺言書なしで生前に依頼しても、家庭裁判所の判断によります。

4その他の遺言事項一覧

遺言事項⑩遺言執行者の指定

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。

遺言執行者を指定すると、遺言者にとって安心です。

遺言執行者が確実に、遺言書の内容を実現してくれるからです。

遺言執行者を指定すると、相続人にとって安心です。

遺言執行者が複雑で、手間と時間がかかる相続手続を行ってくれるからです。

遺言書で遺言執行者に指名されても、ご辞退することができます。

遺言事項⑪死亡保険金の受取人の変更

被相続人に生命保険がかけてある場合、死亡保険金が支払われます。

遺言書を作成して、生命保険の死亡保険金の受取人を変更することができます。

死亡保険金の受取人を変更しても、保険会社は自動で知ることができません。

変更前の受取人が死亡保険金を請求すると、支払ってしまいます。

生命保険の契約によっては、受取人の範囲が指定されています。

第三者や事実婚・内縁の配偶者などを指定できない可能性があります。

遺言事項⑫祭祀の主宰者の指定

祭祀の主宰者とは、先祖祭祀を主宰する人です。

祭祀の主宰者は、先祖の系譜やお墓などを引き継ぎます。

祭祀の主宰者として、相続人以外の人や血縁関係者以外の人を指定することができます。

遺言書を作成して、祭祀の主宰者を指定することができます。

遺言事項⑬信託の設定

信託とは、財産管理を依頼する契約です。

遺言による信託では、信託目的、受託者、受益者、信託財産を遺言で指定します。

銀行などが販売する遺言信託と言う名前の商品は、遺言による信託と無関係です。

遺言事項⑭財団法人の設立

遺言書を作成して、財団法人を設立するために財産を拠出することができます。

拠出する財産、定款で定めるべき重要事項、機関設計などを遺言で指定します。

多くの場合、具体的な定款作成や財団法人の設立は遺言執行者に委任します。

5遺言事項以外は遺言書でかなえられない

①尊厳死の希望は遺言書でかなえられない

尊厳死は、過剰な延命治療を行わずに尊厳を保持しつつ自然な死を迎えるものです。

尊厳死の希望は、遺言事項ではありません。

医師などの医療関係者が遺言書を見ることは、考えられません。

尊厳死を希望は、生前に尊厳死宣言書で医師などの医療関係者に伝えておく必要があります。

②献体や臓器提供の希望は遺言書でかなえられない

臓器移植とは、臓器の機能が低下した人に他の人の臓器と取り換えて機能回復を図る医療です。

第三者の善意による臓器提供がなければ、臓器移植をすることはできません。

献体や臓器提供の希望は、遺言事項ではありません。

医師などの医療関係者が遺言書を見ることは、考えられません。

献体や臓器提供の希望は、生前に献体や臓器提供の意思表示をする必要があります。

③葬儀や納骨の希望は遺言書でかなえられない

遺言書は、遺言者が死亡したときに効力が発生します。

葬儀の方法について記載しておこうと、考えるかもしれません。

葬儀の方法の希望は、遺言事項ではありません。

現実的にも葬儀が終わった後、一定期間経過してから遺言書が開封されます。

葬儀や納骨の希望は、死後事務委任契約などでかなえることができます。

6遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書は、遺言者の意思を示すものです。

自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。

遺言書は遺言者の意思を示すことで、家族をトラブルから守るものです。

遺贈とは、遺言によって、法定相続人や法定相続人以外の人に、財産を譲ってあげるものです。

遺贈は簡単に考えがちですが、思いのほか複雑な制度です。

遺言執行には法的な知識が必要になります。

遺言の効力が発生したときに、遺言執行者からお断りをされてしまう心配があります。

せっかく遺言書を書くのですから、スムーズな手続を実現できるように配慮しましょう。

お互いを思いやり幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

封をしていない自筆証書遺言も有効で検認が必要

1封をしていない自筆証書遺言も有効

①自筆証書遺言か公正証書遺言のちがい

ちがい(1)作成する人

遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。

自筆証書遺言とは、自分で書いて作る遺言書です。

ひとりで作ることができるから、手軽です。

公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。

証人2人に確認してもらって、作ります。

ちがい(2)保管方法

公正証書遺言を作成後、公証役場で厳重保管されます。

公正証書遺言は、変造や改ざんがあり得ません。

公証役場の封筒と一緒に、遺言者には正本と謄本が渡されます。

多くの場合、封筒に入れて保管するでしょう。

封筒に入れるだけで、封をすることはほとんどありません。

自筆証書遺言を作成後、原則として遺言者が自分で保管します。

封筒に入っていない遺言書や封筒に入っているだけで封がされていない遺言書が見つかることがあります。

ちがい(3)検認手続の必要の有無

自宅などで見つけた自筆証書遺言は、家庭裁判所に提出して開封してもらう必要があります。

検認手続とは、自筆証書遺言を家庭裁判所に提出して開封してもらう手続です。

公正証書遺言は、検認手続が不要です。

自筆証書遺言は、原則として検認手続が必要です。

②封をすることは自筆証書遺言の要件ではない

自筆証書遺言には、厳格な書き方ルールがあります。

書き方ルールに違反すると、遺言書が無効になります。

自筆証書遺言の書き方ルールは、次のとおりです。

(1)全文が自書されていること

(2)日付が記載されていること

(3)署名があること

(4)押印があること

自筆証書遺言の書き方ルールには、封筒に入れることはありません。

封筒に入っていない自筆証書遺言は、有効です。

自筆証書遺言の書き方ルールには、封筒の封をすることはありません。

封筒に入っているだけで封がされていない自筆証書遺言は、有効です。

③封をしていない自筆証書遺言はトラブルになりやすい

自筆証書遺言は、原則として遺言者本人が保管します。

封をしていない自筆証書遺言であっても、無効になりません。

公正証書遺言と較べると、自筆証書遺言はトラブルになりやすいものです。

自筆証書遺言は、第三者が変造や改ざんをするリスクがあるからです。

封をしていない自筆証書遺言は、変造や改ざんのリスクが一層高まるでしょう。

変造や改ざんの疑いがあると、深刻な相続トラブルになります。

封をしていない自筆証書遺言は、トラブルになりやすいと言えます。

これから遺言書を作成するのであれば、トラブルになりやすい点を承知しておく必要があります。

2封をしていない自筆証書遺言も検認が必要

①封の有無は検認要否に影響しない

自宅などで遺品整理をしていると、封をしていない自筆証書遺言が見つかることがあります。

封をしていない自筆証書遺言も、検認手続が必要です。

封の有無は、検認手続の要否に影響しないからです。

②検認手続が必要な理由

理由(1)遺言書の存在を相続人全員に知らせるため

遺言書検認の申立てを受付けたら、家庭裁判所は相続人全員を家庭裁判所に呼び出します。

検認期日に相続人を呼び出して、立会いをしてもらうためです。

相続人は、自筆証書遺言の存在を知ることができます。

相続人の立会いがあることで、検認手続の透明性が確保されます。

理由(2)遺言書の変造や改ざんを防止するため

検認期日では、遺言書の形状や内容を確認します。

遺言書の形状や内容を確認し、検認調書に取りまとめます。

検認期日時点の遺言書の形状や内容は、検認調書で確認することができます。

検認期日以降に変造や改ざんをすると、検認調書と照らし合わせると分かってしまいます。

検認調書と照らし合わせると分かってしまうから、変造や改ざんを防止することができます。

理由(3)検認済証明書がないと相続手続ができないから

検認手続は、遺言書の変造や改ざんを防止する手続です。

検認手続をしなくても、遺言書の効力に影響はありません。

遺言書の効力に影響はなくても、相続手続を進められなくなります。

検認済証明書がないと、相続手続ができないからです。

検認手続が必要なのに検認手続をしないと、預貯金口座の凍結解除はできません。

検認手続が必要なのに検認手続をしないと、相続登記はできません。

理由(4)検認手続をしないとペナルティー

自筆証書遺言を見つけた人や預かっていた人は、遺言書検認の申立てをする必要があります。

遺言書検認の申立てを怠ると、ペナルティーの対象になるおそれがあります。

ペナルティーの内容は、5万円以下の過料です。

③開封してしまっても検認手続が必要

封筒に遺言書と記載があれば、中身は遺言書であると分かるでしょう。

何も書いていないと、中身が何か分かりません。

開封したところ、遺言書が見つかることがあります。

開封してしまっても、遺言書は無効になりません。

正直に開封してしまったことを打ち明けましょう。

検認手続をしないまま、遺言書を開封するとペナルティーの可能性があります。

ペナルティーの可能性と遺言書の有効無効は、無関係です。

開封してしまっても、検認手続が必要です。

開封してしまっても、変造や改ざんを防止する必要があるからです。

④遺言書検認の申立ての方法

(1)申立人

自筆証書遺言を見つけた人や預かっていた人です。

(2)申立先

遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。

家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。

(3)必要書類

申立書に添付する書類は、次のとおりです。

・遺言者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

・遺言者の住民票または戸籍の附票

・相続人全員の戸籍謄本

・相続人全員の住民票または戸籍の附票

同じ書類は、1通で足ります。

(4)費用

・手数料

遺言書1通につき、800円です。

収入印紙を申立書に貼り付けて、納入します。

検認手続終了後は、検認済証明書の発行を請求します。

検認済証明書の発行手数料は、1通150円です。

検認手続の手数料とは別に、用意します。

・連絡用の郵便切手

裁判所が手続で使う郵便切手を予納します。

裁判所ごと手続ごとに、必要な郵便切手の額面や枚数が決められています。

(5)検認手続にかかる期間

遺言書検認の申立てをしてから検認期日まで、1~2か月程度かかります。

検認期日は、開始から終了まで15~30分程度です。

⑤遺言書検認の申立ての流れ

手順(1)必要書類の準備

必要書類は、先に説明したとおりです。

戸籍謄本は、広域交付制度を利用すると便利です。

戸籍謄本の広域交付制度とは、本籍地以外の市区町村役場で戸籍謄本を取得できる制度です。

手順(2)家庭裁判所へ提出

必要書類が準備できたら、申立書と一緒に家庭裁判所へ提出します。

家庭裁判所へ出向いて提出することもできるし、郵送で提出することもできます。

手順(3)検認期日の打合せ

遺言書検認の申立書を受付けたら、家庭裁判所は書類を審査します。

内容に問題がなければ、検認期日のスケジュール調整があります。

申立人は、検認期日に必ず出席する必要があるからです。

手順(4)検認期日通知書が届く

相続人全員に対して、家庭裁判所から検認期日通知書が送られます。

申立人以外の相続人は、検認期日に欠席しても差し支えありません。

検認期日に欠席しても、相続人でなくなることはありません。

手順(5)検認期日当日

申立人は、検認期日当日に遺言書を持参します。

封がされた遺言書は、相続人立会いで検認期日に開封してもらいます。

封をしていない遺言書は、そのまま提出します。

手順(6)検認済証明書を請求

検認手続が終了したら、検認済証明書を請求します。

検認済証明書の交付手数料は、1通150円です。

収入印紙を貼り付けて、納入します。

⑥法務局保管制度利用の自筆証書遺言は検認不要

自筆証書遺言は、保管場所に困ります。

保管場所を家族と共有すると、変造や改ざんのリスクがあります。

保管場所を家族と共有しないと、紛失や見つからないリスクがあります。

自筆証書遺言を法務局に提出して、保管してもらうことができます。

法務局保管制度を利用した自筆証書遺言は、検認手続不要です。

法務局は、預かった自筆証書遺言を厳重に保管する

自筆証書遺言を預かった後、法務局で厳重保管されるからです。

法務局保管制度を利用すると、変造や改ざんがあり得ません。

3封をしていない自筆証書遺言を発見したときの注意点

注意①検認前に相続手続はできない

封をしていない自筆証書遺言であっても、有効です。

自筆証書遺言の書き方ルールに、封をすることはないからです。

たとえ有効な自筆証書遺言であっても、検認手続が必要なのに検認手続をしないと相続手続ができません。

金融機関は、口座凍結解除に応じてくれません。

法務局は、相続手続をしてくれません。

注意②すみやかに遺言書検認の申立て

封をしていない自筆証書遺言を発見したときは、すみやかに遺言書検認の申立てをします。

発見した自筆証書遺言は、現状のまま保管します。

すみやかに遺言書検認の申立てをしないと、他の相続人から疑われます。

他の相続人の目からは、遺言書を隠しているように見えるからです。

不当な利益を得る目的で遺言書を隠した場合、相続欠格になります。

相続欠格とは、相続人としてふさわしくない人の相続資格を奪うことです。

相続人間で深刻なトラブルに発展するおそれがあります。

注意③相続人全員が家庭裁判所に呼び出される

遺言書検認の申立てを受付けた後、家庭裁判所は相続人全員を家庭裁判所に呼び出します。

できることなら、遺言書検認の申立て前に相続人全員に知らせておくのがおすすめです。

裁判所から呼出状が届くと、相続人がびっくりするからです。

注意④発見した自筆証書遺言は検認期日に持参

自宅などで自筆証書遺言を発見したら、家庭裁判所に提出する必要があります。

遺言書検認の申立書を提出する際には、発見した自筆証書遺言は提出しません。

発見した自筆証書遺言は検認期日に、持参します。

申立人は、検認期日まで大切に保管します。

発見した自筆証書遺言を持参する必要があるから、申立人は検認期日に欠席できません。

他の相続人は、単に立会いをするだけです。

他の相続人は検認期日に欠席しても、不利益はありません。

注意⑤検認済証明書を請求

検認手続が終了したら、検認済証明書を請求します。

検認が必要な自筆証書遺言は検認済証明書がないと、相続手続が進められません。

自筆証書遺言と検認済証明書を提出して、口座凍結解除をします。

自筆証書遺言と検認済証明書を提出して、相続登記をします。

4検認手続終了後に遺言書の有効無効を争える

①検認手続で遺言書の有効無効は判断しない

検認手続は、遺言書の変造や改ざんを防止する手続です。

検認手続で、遺言書の有効無効は判断しません。

検認手続が終了しても、無効の遺言書は無効のままです。

検認手続をしなくても、有効の遺言書は有効のままです。

検認手続が必要なのに検認手続をしないと、相続手続ができないに過ぎません。

②遺言書の有効無効は裁判で争う

遺言書の検認手続が終了した後に、遺言書の有効無効を争うことができます。

例えば、重度の認知症で判断能力を失った後に、作成した遺言書は当然無効です。

遺言書を作成するためには、遺言書の内容を理解する判断能力が必要だからです。

遺言書の有効無効に疑問がある場合、裁判などで争うことができます。

遺言書の検認手続が終了しても、遺言者が重度の認知症であれば遺言書は無効になるでしょう。

検認手続で、遺言書の有効無効は判断しないからです。

5遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書があれば、相続財産の分け方について、相続人全員で話し合いによる合意は不要です。

遺言書があれば、家族のもめごとが避けられると言えます。

遺言書の効力を争う場合、法律の知識が不可欠です。

弁護士に依頼して、交渉してもらうことになるでしょう。

一部の相続人が弁護士に依頼したら、他の相続人も弁護士に依頼しないととても太刀打ちできません。

弁護士は、依頼人の利益最大化のために働きます。

家族が争う争族になってしまいます。

家族のトラブルの多くは、遺言書作成時にサポートを受けていれば回避できるでしょう。

遺言書作成のサポートを受けるだけでなく、遺言執行者になってもらうなど遺言の実現についてもサポートしてもらうことがきます。

家族のトラブルを避けるため、公正証書遺言作成を考える方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

自筆証書遺言の法務局保管制度利用のデメリット

1自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる

①自筆証書遺言は保管場所に困る

遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。

自筆証書遺言とは、自分で書いて作る遺言書です。

ひとりで作ることができるから、手軽です。

公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。

自筆証書遺言作成後は、保管場所に困ります。

保管場所を家族と共有すると、破棄や改ざんのリスクがあります。

保管場所を家族と共有しないと、紛失や見つからないリスクがあります。

自筆証書遺言は、保管場所に困ります。

②法務局に提出して保管してもらえる

自筆証書遺言を作成後、作成した遺言書を法務局に保管してもらうことができます。

提出された自筆証書遺言は、法務局で厳重に保管されます。

破棄や改ざんリスクがないから、トラブル防止に役立ちます。

③法務局保管制度利用で検認不要

自宅などで自筆証書遺言を見つけたら、家庭裁判所に提出して開封してもらう必要があります。

検認手続とは、自筆証書遺言を家庭裁判所に提出して開封してもらう手続です。

検認手続は、遺言書の変造や改ざんを防止する手続です。

法務局保管制度を利用した場合、検認手続は不要です。

提出された自筆証書遺言は、法務局で厳重に保管されるからです。

2自筆証書遺言の法務局保管制度利用のデメリット

デメリット①内容の有効性はチェックされない

自筆証書遺言の保管申請を受け付けるとき、法務局は形式チェックをします。

形式チェックの具体的内容は、次の点です。

・自書してあるか

・署名があるか

・日付があるか

・押印があるか

形式面に問題がなければ、保管を受付けます。

遺言書の内容の有効性は、チェックしません。

例えば、次のような遺言書は、法務局は問題がないと判断します。

「お兄ちゃんに、家をまかせる」

上記遺言書は、次の点があいまいです。

・お兄ちゃんとは、だれか

・家とは、どの不動産か

・まかせるとは、何を意味するのか

上記遺言書のようなあいまいな表現では、遺言者が死亡した後に家族が困ります。

遺言書があっても、遺言書の内容を実現できないからです。

法務局が保管を受付けても、遺言書の内容が無効である可能性があります。

遺言書の内容を自分で適切に整えるためには、弁護士や司法書士レベルの法律知識が必要です。

知識がないまま遺言書を作成すると、保管されたのに最悪の結果になりかねません。

デメリット②本人が法務局へ出向く必要がある

(1)出張してもらう制度はない

法務局保管制度を利用する場合、本人が法務局に出向く必要があります。

家族などが代理で、保管申請をすることはできません。

たとえ遺言者本人が病気であっても、本人が出向かないと法務局保管制度は利用できません。

公正証書遺言を作成するときのように、出張してもらう制度はありません。

(2)法務局の業務時間は平日昼間のみ

遺言者に体力があっても、時間が作れないことがあります。

法務局の業務時間は、平日の昼間のみだからです。

法務局の業務時間に出向くことができないと、法務局保管制度を利用することはできません。

デメリット③保管申請ができる法務局は限られている

(1)申請できる法務局は限られている

自筆証書遺言保管制度の保管申請は、全国どこの法務局でもできるわけではありません。

自筆証書遺言保管制度の保管申請は、次の地を管轄する法務局に申請できます。

・遺言者の住所地

・遺言者の本籍地

・遺言者所有の不動産の所在地

法務局の管轄は、法務局のホームページで確認することができます。

(2)遺言書保管所は限られている

遺言書保管事務を扱う法務局は、限られています。

遺言書保管所とは、遺言書保管事務を扱う法務局です。

近くの法務局が遺言書保管所に指定されていない場合、指定の法務局に出向く必要があります。

例えば、名古屋市内であれば熱田出張所や名東出張所は遺言書保管所に指定されていません。

近くに熱田出張所や名東出張所があっても、名古屋法務局本局まで出向く必要があります。

(3)地方では管轄が広い

地方では、法務局の管轄が非常に広域です。

最寄りの法務局であっても、距離が遠いことがあります。

例えば、岐阜県高山支局の管轄は、東京都23区よりはるかに広域です。

遺言書保管所まで数十キロ離れていることも、珍しくありません。

デメリット④指定の様式の遺言書のみ保管申請ができる

自筆証書遺言の保管申請をするためには、指定様式に適合する必要があります。

民法上自筆証書遺言として問題がなくても、保管申請ができません。

法務局保管制度を利用するための主なルールは、次のとおりです。

・A4サイズ

・模様や彩色がないもの

・上部余白5ミリ以上、下部余白10ミリ以上、左余白20ミリ以上、右余白5ミリ以上

・片面のみ記載

・ページ番号が書いてあること

例1/2、2/2等

・金属製の綴じ具で留められていないこと

上記のルールに違反する遺言書は、保管申請を受け付けてもらえません。

法務局保管制度を利用したいのであれば、作り直す必要があります。

デメリット⑤内容変更の手続が煩雑

(1)書き直しに二段階の手続

遺言書を作成した後に、内容変更をしたくなることがあるでしょう。

少し書き直しをしたいと、考えることがあります。

保管中の自筆証書遺言を書き直す場合、二段階の手続が必要です。

・法務局に出向いて、保管の撤回申請

・法務局に出向いて、書き直した遺言書の保管申請

(2)手続は完全予約制

法務局保管制度を利用する場合、完全予約制です。

体調に波がある人や移動が難しい人にとっては、大きな負担になります。

(3)保管の撤回をしても遺言書は有効

保管の撤回申請は、遺言書の効力を撤回するわけではありません。

法務局の保管を撤回して、自分で保管することができるからです。

遺言書の効力を撤回したい場合、自分で確実に破棄する必要があります。

相続発生後に複数の遺言書が見つかると、トラブルに発展するおそれがあります。

デメリット⑥住所や氏名に変更があるときは届出が必要

法務局保管制度を利用した後に、登録内容が変更になることがあります。

登録内容の変更の届出が必要です。

登録内容は、次のとおりです。

・遺言者の住所や氏名

・受遺者の住所や氏名

・遺言執行者の住所や氏名

・死亡時通知人の住所や氏名

適切に届出をしていないと、関係遺言書保管通知が届かなくなるおそれがあります。

デメリット⑦遺言書情報証明書を取得してから執行

(1)検認不要でも手間と時間がかかる

遺言者が死亡したら、公正証書遺言は直ちに執行することができます。

自筆証書遺言の法務局保管制度を利用した場合、すぐに執行することはできません。

遺言書情報証明書を取得しないと、内容を確認することができないからです。

法務局保管制度を利用すると、検認手続が不要になります。

検認手続が不要になっても、家族には遺言書情報証明書を取得する手間と時間がかかります。

窓口で遺言書情報証明書を請求する場合は、法務局の予約が必要です。

遺言書情報証明書を請求すると、審査のため相当時間待たされることになります。

(2)遺言書情報証明書を請求するときの必要書類

・遺言者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

・相続人全員の現在戸籍

・相続人全員の住民票または戸籍の附票

・請求者の本人確認書類

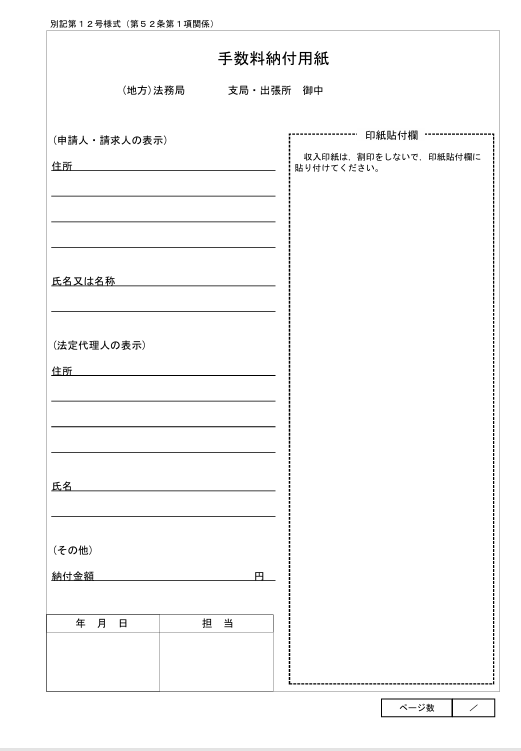

(3)手数料

手数料は、遺言書情報証明書1通につき1400円です。

収入印紙1400円分を手数料納付用紙に貼り付けて、納入します。

(4)遺言書情報証明書は郵送請求ができる

遺言書情報証明書の請求は、窓口に出向いて請求する方法の他に郵送請求ができます。

窓口請求は、法務局の予約が必要です。

郵送請求の場合、返信用封筒と切手を準備する必要があります。

往復の郵送時間も含めて、発行までに1か月程度の時間がかかります。

(5)関係遺言書保管通知では内容が分からない

法務局保管制度を利用した場合、遺言者が死亡すると法務局から通知があります。

関係遺言書保管通知とは、自筆証書遺言を保管していることをお知らせする通知です。

法務局保管制度を利用したことを一切伝えていなくても、保管事実が伝わります。

関係遺言書保管通知では、遺言書の内容は分かりません。

関係遺言書保管通知を受け取った後、あらためて遺言書情報証明書で確認します。

デメリット⑧遺言書は家族に返還されない

法務局保管制度を利用した場合、遺言書の返還を請求できるのは遺言者のみです。

遺言者が死亡した場合、家族が望んでも遺言書は返還されません。

遺言書の原本は、直接見ることはできません。

3法務局保管制度利用がおすすめの人

①保管だけ心配な人はおすすめ

法務局保管制度の最大のメリットは、遺言書を安全に保管できることです。

保管だけ心配な人は、法務局保管制度がおすすめです。

具体的には、弁護士や司法書士レベルの法律知識がある人です。

②とりあえず遺言書を作りたい人は公正証書遺言

とりあえず遺言書を作成したいと考える人は、おすすめできません。

法務局が遺言書を保管していても、トラブルに発展する可能性があるからです。

法務局が保管を受付けたことは、安心材料にはなりません。

③公正証書遺言は安心確実でおすすめ

公正証書遺言は、公証人が関与して作成します。

公証人は、遺言者の本人確認をして本人の意思確認をしたうえで公正証書遺言を作成します。

公証人は、法律の専門家です。

書き方ルールの違反で遺言書が無効になることは、考えられません。

遺言書内容があいまいで執行できなくなることは、考えられません。

公正証書遺言は、安心確実です。

公証人が関与する公正証書遺言を強くおすすめします。

4遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書がある場合、相続財産について、相続人全員で、分け方を合意する必要はありません。

トラブルになりやすい遺産分割協議で、相続人全員で合意をしなくていいのは大きなメリットです。

せっかく遺言書を作成しても、遺族に見つけてもらえなければ意味がありません。

同時に、死亡する前に自分に都合の悪い遺言書を隠したり捨ててしまったりする心配があります。

さらに、遺言書には厳格な書き方ルールがあります。

ルールが守られていない遺言書は無効になります。

書き方のルールは守られていても、内容があいまいだったり、不適切であったために、実現できない遺言書も少なくありません。

せっかく遺言書を書くのであれば、家族を幸せにできる遺言書を確実に作りましょう。

司法書士は、確実な遺言書を作るお手伝いをします。

家族のために適切で確実な遺言書を作りたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

公正証書遺言の有無の確認方法

1公正証書遺言は安心確実

①公正証書遺言は公証人が取りまとめる

遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言がほとんどです。

自筆証書遺言は、自分で書いて作る遺言書です。

ひとりで通ることができるから、手軽です。

公正証書遺言は、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。

証人2人に確認してもらって、作ります。

遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。

書き方ルールに違反すると、遺言書が無効になります。

公証人は、法律の専門家です。

公正証書遺言は公証人が取りまとめるから、書き方ルールに違反することは考えられません。

公正証書遺言は、安心確実です。

②公正証書遺言は公証役場で厳重保管

自筆証書遺言を作成したら、原則として遺言者が保管します。

自筆証書遺言は、保管場所に困ります。

保管場所を家族と共有していないと、遺言書を見つけてもらえない可能性があります。

保管場所を家族と共有していると、遺言書の破棄や改ざんの可能性があります。

公正証書遺言を作成したら、遺言書原本は公証役場で厳重に保管されます。

相続人らの手に渡らないから、破棄や改ざんのリスクはありません。

公正証書遺言は、安心確実です。

③公証役場の遺言検索システムに登録

公正証書遺言を作成したら、遺言検索システムに登録されます。

全国の公証役場で作成された公正証書遺言は、一元管理されています。

遺言検索システムでは、自筆証書遺言は登録されません。

2公正証書遺言の有無の確認方法

①相続発生でまず遺言書の有無の確認

相続が発生すると、相続人は忙しくなります。

死亡届を提出した後、たくさんの手続に追われるからです。

相続が発生したら、まず遺言書の有無の確認が重要です。

遺言書の有無がその後の相続手続に大きな影響を与えるからです。

公正証書遺言の有無を早期に確認すると、相続手続を円滑に進めることができます。

②対象になる遺言書

昭和64年1月1日以降に作った公正証書遺言、秘密証書遺言が対象です。

③請求先

日本中どこの公証役場でも、検索してもらうことができます。

日本中どこの公証役場で作成した公正証書遺言であっても、近隣の公証役場で検索してもらうことができます。

名古屋市内であれば、葵町公証役場、熱田公証役場、名古屋駅前公証役場の3か所があります。

最寄りの公証役場は、日本公証人連合会のホームページで確認することができます。

④有無を確認できるのは利害関係人だけ

公正証書遺言の有無の確認できるのは、利害関係人だけです。

利害関係人にあたるのは、次の人です。

・相続人

・受遺者

・遺言執行者

⑤郵送で手続できない

公正証書遺言の有無の確認は、公証役場に出向く必要があります。

郵送で、手続することはできません。

⑥代理人に依頼できる

相続人や受遺者が公証役場に出向くことが難しいことがあるでしょう。

相続人や受遺者が代理人を立てて、公正証書遺言の有無を確認してもらうことができます。

⑦必要書類

(1)相続人が確認するケース

・遺言者の死亡が分かる戸籍謄本

・相続人であることが分かる戸籍謄本

・請求人の本人確認書類

・認印

(2)受遺者が確認するケース

・遺言者の死亡が分かる戸籍謄本

・受遺者が親族であるときは関係が分かる戸籍謄本

・受遺者であることが分かる書類

・請求人の本人確認書類

・認印

(3)相続人から依頼された代理人が確認するケース

・遺言者の死亡が分かる戸籍謄本

・相続人であることが分かる戸籍謄本

・相続人の委任状

・相続人の印鑑証明書(取得から3か月以内)

・代理人の本人確認書類

・代理人の認印

(4)相続財産清算人が確認するケース

・遺言者の死亡が分かる戸籍謄本

・相続財産清算人の選任審判書

・請求人の本人確認書類

・認印

⑧遺言書検索の手数料

無料です。

⑨遺言検索システムで分かること

・遺言作成日

・証書番号

・遺言作成公証役場

・所在地

・電話番号

・作成公証人

遺言検索システムを利用する場合、20~30分程度の時間がかかります。

⑩内容は謄本で確認

遺言検索システムを利用して、公正証書遺言の有無を確認することができます。

遺言検索システムを利用して、遺言書の内容を確認することはできません。

公正証書遺言の謄本請求をして、遺言書の内容を確認することができます。

⑪遺言者生存中は相続人は確認できない

相続人が遺言書検索システムを利用できるのは、相続が発生した後だけです。

遺言者生存中は、遺言者のみが遺言書検索システムを利用できます。

たとえ成年後見人であっても、遺言者の生存中は遺言書検索システムを利用できません。

たとえ家族であっても、遺言者の生存中は遺言書検索システムを利用できません。

たとえ遺言者が認知症になっても、遺言者の生存中は遺言書検索システムを利用できません。

3公正証書遺言の謄本請求

①請求先

公正証書遺言の謄本は、遺言書を作成した公証役場に請求します。

遺言検索システムで照会すると、遺言書を作成した公証役場は必ず判明します。

②必要書類

公正証書遺言の謄本請求をする場合、公正証書遺言の有無を確認するときと同様の書類が必要です。

③手数料

公正証書遺言の謄本は、1ページあたり250円の手数料がかかります。

手数料は、現金の他クレジットカードで支払うことができます。

④謄本発行までにかかる時間

謄本請求をする場合、公証役場を予約して出向くのがおすすめです。

謄本請求をしても、当日発行されないことがあります。

公証役場とは別の場所で、保管していることがあるからです。

担当公証人が出張している場合、当日発行されません。

当日発行されるのは、公証役場内で保管しており担当公証人がいるときに限ります。

⑤郵送請求は手続が複雑

公正証書遺言の謄本は、郵送で請求することができます。

郵送請求は、手続が複雑です。

知識がない方には、おすすめできません。

司法書士などの専門家を代理人に立てて、依頼するのがおすすめです。

4公正証書遺言の内容どおりに遺産分割

①遺産分割協議は不要

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は相続人全員の合意で決定するのが一般的です。

遺言書がある場合、遺言書の内容どおりに遺産分割をすることができます。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。

遺言書の内容どおりに遺産分割をすることができるから、遺産分割協議は不要です。

②相続手続は遺言執行者におまかせ

遺言書を作成するだけでは、意味がありません。

遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。

遺言書を作成するときに、遺言執行者を指名することができます。

相続手続は、何度も経験することはないでしょう。

だれにとっても、初めてで分からないことばかりになるでしょう。

遺言執行者を指名しておくと、家族はラクです。

相続手続は、遺言執行者におまかせできるからです。

遺言執行者を指名しておくと、遺言者は安心です。

遺言執行者が確実に、遺言内容を実現してくれるからです。

相続手続は、遺言執行者におまかせできます。

③公正証書遺言があっても相続放棄

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。

被相続人が遺言書を作成しても作成していなくても、相続人は自由に判断することができます。

遺言書にどのような内容が書いてあっても、相続人は自由に判断することができます。

遺言書は、遺言者が相続人などの同意なく自由に作成することができるからです。

言わば一方的に作成したと言えるから、相続人も自由に判断できます。

公正証書遺言があっても、相続放棄をすることができます。

5相続トラブルを避けるためのポイント

ポイント①相続人と相続財産の情報共有

相続人になる人は、法律で決められています。

だれが相続人になるか、よく確認します。

被相続人の財産について、日常的に話題にすることはあまりないでしょう。

家族であっても、財産の詳細を知らないことがあります。

被相続人にどのような財産があるのか、生前から家族で情報共有するといいでしょう。

できれば財産目録を作成しておくと、トラブル防止に役立ちます。

ポイント1つ目は、相続人と相続財産の情報共有です。

ポイント②公平で納得感のある遺言書作成

遺言書があれば、遺言書の内容どおりに遺産分割をすることができます。

遺言書の内容があまりに偏ったものである場合、相続人の遺留分を侵害することがあります。

遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。

配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。

遺言書の内容に納得できない場合、相続人間で大きなトラブルになるでしょう。

相続人の遺留分に配慮した遺言内容がおすすめです。

できれば遺言内容を遺言者から説明しておくと、トラブル防止に役立ちます。

ポイント2つ目は、公平で納得感のある遺言書作成です。

ポイント③相続人間のコミュニケーション

相続が発生する前に、相続の方向性について話し合っておくのがおすすめです。

家族のコミュニケーション不足があると、相続トラブルが深刻になりがちだからです。

被相続人と相続人全員が生前に話し合っておくと、トラブル防止に役立ちます。

ポイント3つ目は、相続人間のコミュニケーションです。

ポイント④隠し事をしない

一部の相続人にのみ生前贈与をしたことが発覚すると、相続人が疑心暗鬼になります。

生命保険の死亡保険金は額が大きいから、受取人指定は相続人全員が気になるでしょう。

生前贈与や生命保険の受取人など、重要事項の隠し事はおすすめできません。

相続人全員に情報開示すると、、トラブル防止に役立ちます。

ポイント4つ目は、隠し事をしないことです。

ポイント⑤専門家の活用

遺言書に記載がない財産が見つかったら、遺産分割協議が必要になります。

相続財産の適切な評価や分割案作成は、専門家の助力があると安心です。

ポイント5つ目は、専門家の活用です。

6遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書がある場合、相続財産について、相続人全員で、分け方を合意する必要はありません。

トラブルになりやすい遺産分割協議で、相続人全員で合意をしなくていいのは大きなメリットです。

せっかく遺言書を作成しても、遺族に見つけてもらえなければ意味がありません。

同時に、死亡する前に自分に都合の悪い遺言書を隠したり捨ててしまったりする心配があります。

さらに、遺言書には厳格な書き方ルールがあります。

ルールが守られていない遺言書は無効になります。

書き方のルールは守られていても、内容があいまいだったり、不適切であったために、実現できない遺言書も少なくありません。

せっかく遺言書を書くのであれば、家族を幸せにできる遺言書を確実に作りましょう。

司法書士は、確実な遺言書を作るお手伝いをします。

家族のために適切で確実な遺言書を作りたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

公正証書遺言作成には証人2人の立会いが必要

1公正証書遺言作成には証人2人の立会いが必要

①証人は遺言者の判断能力を確認する

公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。

証人2人に確認してもらって、作ります。

公正証書遺言作成には、証人2人の立会いが必要です。

証人2人は公正証書遺言に立会い、遺言者が判断能力を有するか確認します。

遺言者が適切に受け答えができない場合、判断能力がないと考えられます。

判断能力がないのに遺言書を作成しても、無効の遺言書です。

遺言者が相当に高齢である場合、認知症が疑われることがあります。

遺言者の判断能力の有無について、証人の証言が重要な証拠になる可能性があります。

②証人は遺言書作成手続の適正性を担保する

証人2人は公正証書遺言に立会い、遺言書作成手続を見守ります。

遺言書作成手続が適切であることを確認します。

証人2人が署名押印をすることで、形式的にも手続の正当性が担保されます。

証人は、遺言書の有効性と信頼性を支える重要な役割を果たします。

③公正証書遺言の証人になれる人

公正証書遺言は、証人2人に確認してもらって作ります。

証人になる人に、特別な資格はありません。

証人は、遺言書の内容をチェックする人です。

遺言書の内容をチェックする判断能力が必要です。

相続に無関係な人で、かつ、秘密を守ってくれる人が適任です。

証人2人が無関係な人だから、遺言書の公正さが保持されます。

④証人の責任

証人に守秘義務を定めた法律はありません。

遺言書に記載されている事柄は、プライベートな事柄です。

遺言書は、秘密保持の必要性が非常に高い文書です。

法律で守秘義務が定められなくても、秘密保持の倫理的義務があります。

公証役場でも、証人には秘密保持義務があると説明されます。

証人は、遺言書の内容をチェックする人です。

相続が発生した後、相続人が遺言書の内容に不満を持つことがあります。

遺言書に不満がある相続人は、遺言書の成立について問題があると言うかもしれません。

・遺言書は本人の真意ではなかった。

・本人は認知症で正常な判断をすることができなかった

一部の相続人が上記の主張をした場合、相続人間で大きなトラブルになります。

ときには、遺言書の有効無効を争って裁判の場に持ち込まれます。

公正証書遺言は、証人2人に確認してもらって作成します。

公正証書遺言の作成時にどのようであったか証言を求められるでしょう。

原則として、証言の拒絶はできません。

万が一、証人の故意や過失で問題点を見逃した場合、相続人から損害賠償を求められるかもしれません。

⑤証人2人の立会いがないと公正証書遺言が無効になる

公正証書遺言作成には、証人2人の立会いが必要です。

証人2人の立会いがないと、公正証書遺言が無効になります。

公正証書遺言が無効になると、遺言者が望む遺産分割は難しくなります。

遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要になるからです。

2公正証書遺言の証人になれない人

①未成年者

未成年者は、物事のメリットデメリットを充分に判断することができません。

充分に判断することができないので、遺言書の内容を確認したとは言えません。

証人になれない人なのに証人として立ち会った遺言書は、無効になります。

未成年者は判断能力が不充分だから、証人になれません。

②相続人・受遺者になる予定の人とその人の配偶者や直系血族

遺言者は、遺言書で相続人や相続人以外の人に自分の財産を遺贈することができます。

受遺者とは、財産の遺贈を受ける人です。

相続人・受遺者は、遺言の内容に利害関係がある人です。

相続人・受遺者の配偶者や直系血族は、相続人・受遺者に近い関係の人です。

利害関係がある人に準じて、考えられます。

遺言に利害関係がある人は、遺言の内容に強い関心があるでしょう。

利害関係がある人は、自分に有利な遺言をしてもらいたいと考えます。

証人として立ち会った場合、遺言の内容に何らかの影響を与えるかもしれません。

遺言者が真意による遺言をすることが難しくなるおそれがあります。

遺言書は、遺言者の意思を示すものです。

遺言者の真意を損なうことは許されません。

遺言者が真意による遺言をすることができるようにするため、証人になれない人が定められています。

証人になれない人なのに証人として立ち会った遺言書は、無効になります。

相続人・受遺者になる予定の人など利害関係がある人は遺言書の公正を保持するため、証人になれません。

③公証人の配偶者、4親等内の親族、書記、使用人

公正証書遺言は、遺言内容を公証人に取りまとめてもらって作る遺言書です。

証人は、遺言書の内容をチェックする人です。

公証人に近い関係の人が証人になった場合、チェックしにくいでしょう。

遺言書の内容をチェックする人なのに、チェック機能が働かないおそれがあります。

遺言内容を公証人に取りまとめてもらって、きちんと証人に確認してもらっているから公正証書遺言には高い信頼性があります。

証人になれない人なのに証人として立ち会った遺言書は、無効になります。

公証人の近い関係の人はチェック機能が働きにくくなるから、証人になれません。

④欠格事由はなくても慎重に選定

遺言者の孫は、直系血族です。

直系血族だから、孫は証人になることはできません。

孫の配偶者は、相続人になることはありません。

孫の配偶者は、直系血族ではありません。

孫の配偶者は、証人になれない人に該当しません。

証人になれない人ではないけど、おすすめはできません。

孫の配偶者は、利害関係人に近い関係の立場だからです。

遺言書の内容に不満がある相続人がいた場合、トラブルになるおそれがあります。

孫の配偶者に証人になってもらった場合、トラブルに巻き込むかもしれません。

証人になれない人に該当しないけど、慎重に選定する方がいいでしょう。

⑤証人2人を準備できないときは

公正証書遺言を作成する場合、司法書士などの専門家にサポートしてもらうことが一般的です。

専門家に相談していた場合、適切なアドバイスを受けることができます。

遺言書文案作成の段階からサポートを受けていると、将来のトラブルの芽を摘むことができるからです。

自分で証人を用意することができない場合、司法書士などの専門家に依頼することができます。

司法書士などの専門家には、守秘義務があります。

遺言の内容が外部に漏れる心配はありません。

司法書士などの専門家に証人を依頼した場合、遺言書作成日のスケジュール調整をしてくれます。

証人が立ち会えないから遺言書が作れない事態は、基本的に考えられません。

⑥専門家を証人にすると安心

司法書士などの専門家には、職業上の守秘義務が徹底されています。

遺言内容をもれる心配が低く、プライバシーが確保されます。

万が一遺言書作成手続に疑義が生じても、専門家として中立的に状況説明をすることができます。

適切に証言することで、公正証書遺言の有効性を担保することができます。

第三者性や中立性の観点から、相続人間のトラブル予防に役立ちます。

専門家を証人にすると、安心感が高まります。

⑦証人と遺言執行者は兼任できる

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。

証人と遺言執行者は、兼任できます。

司法書士などの専門家に証人と遺言執行者を依頼することは、よくあります。

一緒に依頼すると、一貫してサポートを受けることができるから一層安心です。

⑧証人の報酬は1万円前後が多い

親族に証人を依頼しようとすると、欠格に該当することが多いでしょう。

第三者に証人を依頼する場合、報酬が発生します。

証人1人の報酬は、1回1万円前後が多いです。

⑨証人選任の失敗事例

ケース(1)証人になれない人を証人にした

証人になれない人を証人にすると、公正証書遺言は無効になります。

公証人は証人になれない人ではないか、厳重に確認します。

遺言者が適切に情報開示しないと、見落としにつながります。

ケース(2)証人2人の立会いがなかった

証人2人の立会いがないと、公正証書遺言は無効になります。

証人が途中で中座すると、立会い欠如になります。

ケース(3)口が軽い証人で遺言内容が漏洩

証人選びを軽く見ると、深刻なトラブルになります。

一部の相続人に偏った遺言書の場合に、生前からトラブルに発展します。

ケース(4)スケジュールの調整不足で延期

証人の責任をよく理解していないと、直前でキャンセルすることがあります。

証人2人の立会いなしで、公正証書遺言は作成できません。

証人の責任を充分理解している専門家がおすすめです。

3公正証書遺言作成時に証人がやるべきこと

①遺言者の本人確認

遺言者が本人であることを確認します。

遺言者の顔と本人確認書類を照合します。

②遺言者の判断能力の確認

遺言者が認知症などではなく、正常な判断能力があることを確認します。

遺言者が自由意思に基づいて、遺言をしていることを見届けます。

証人は、遺言内容に関与しません。

中立的立場から手続に、立ち会います。

③遺言内容の読み上げに立会い

遺言者の口授に基づいて作成した遺言内容を公証人が読み上げます。

公証人が遺言内容を読み上げる場面に立会い、遺言者が承認する様子を確認します。

④公正証書遺言原本に署名押印

公正証書遺言原本の末尾に、証人2人が署名押印をします。

証人は、朱肉を使う認印で押印することができます。

スタンプ印を使うことはできません。

証人は印章を忘れないようにしましょう。

証人は、必ず署名します。

証人は遺言者とちがい、署名できないときの例外がないからです。

⑤証人の本人確認書類の提示

証人は、運転免許証やマイナンバーカードなど本人確認書類を提示します。

4公正証書遺言の作成手順

手順①遺言内容の検討

財産の内容、相続人の構成、遺言の目的などを整理します。

必要に応じて、司法書士や税理士などの専門家に相談します。

この段階で、相続人の遺留分や相続税など影響を考慮しておくことがおすすめです。

手順②公証人と打合せ

公証役場に連絡し、遺言内容の概要を伝えます。

遺言書作成を司法書士などの専門家にサポートしてもらう場合、司法書士に担当してもらえます。

手順③必要書類の準備

遺言内容に応じて、公証人から必要書類が指示されます。

この段階で、証人を決めておくことがおすすめです。

証人の本人確認書類を用意します。

司法書士などの専門家にサポートしてもらう場合、司法書士に証人を準備してもらうことができます。

手順④遺言書の文案確認

遺言内容の概要に基づいて、公正証書遺言の文案が示されます。

この段階で、公証人、証人2人、遺言者のスケジュール調整をします。

手順⑤公正証書遺言作成当日

遺言者本人と証人2人が公証役場に出向きます。

証人は、印章と本人確認書類をを持参します。

口述内容に基づいて、公証人が書面に取りまとめます。

証人2人が立会い、手続が適切に行われたことを確認します。

証人は、途中で席をはずすことはできません。

途中で席を外すと、証人2人の立会いがないと判断されるからです。

遺言者と証人2人が公正証書遺言原本に、署名押印します。

公正証書遺言作成当日は、15~30分程度で終了します。

公証役場に出向くことが難しい場合、公証人に出張してもらうことができます。

手順⑥公正証書遺言原本は公証役場で保管

公正証書遺言は、公証役場で厳重保管されます。

公正証書遺言作成後、遺言書の正本と謄本が渡されます。

5遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書は被相続人の意思を示すものです。

自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。

家族がトラブルに巻き込まれることを望む人はいないでしょう。

遺言書があることでトラブルになるのは、ごく稀なケースです。

遺言書がないからトラブルになるのはたくさんあります。

そのうえ、遺言書1枚あれば、相続手続きは格段にラクになります。

家族を幸せにするために遺言書を作ると考えましょう。

実際、家族の絆のためには遺言書が必要だと納得した方は遺言書を作成します。

家族の喜ぶ顔のためにやるべきことはやったと安心される方はどなたも晴れやかなお顔です。

家族の幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

公正証書遺言作成後に相続人死亡

1公正証書遺言は安心確実

①公正証書遺言は公証人が作成

遺言書を作成する場合、公正証書遺言か自筆証書遺言を作成することがほとんどです。

公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。

自筆証書遺言とは、自分で書いて作る遺言書です。

遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。

書き方ルールに違反すると、遺言書は無効になります。

公証人は、法律の専門家です。

公正証書遺言は公証人が関与するから、書き方ルールの違反で遺言書が無効になることは考えられません。

公証人が関与して作成するから、公正証書遺言は安心確実です。

②作成後は公証役場で厳重保管

公正証書遺言を作成したら、遺言書原本は公証役場で厳重に保管されます。

相続人らの手に渡らないから、偽造や改ざんとは無縁です。

相続人が偽造や改ざんで、トラブルになることを防ぐことができます。

公証役場で厳重保管されるから、公正証書遺言は安心確実です。

③遺言者が死亡したら検索できる

公正証書遺言を作成したら、遺言書の正本と謄本が渡されます。

遺言書の正本と謄本は、公正証書遺言のコピーです。

遺言書の正本と謄本が見つからなくても、心配はありません。

公正証書遺言原本は、公証役場で厳重保管されているからです。

遺言者の死亡後に、相続人は遺言書の有無を検索してもらうことができます。

公正証書遺言が見つかったら、あらためて謄本を請求することができます。

遺言者が死亡したら検索できるから、公正証書遺言は安心確実です。

2公正証書遺言作成後に相続人死亡

①遺言者死亡で遺言書に効力発生

遺言書を作成しても、遺言書に効力はありません。

遺言書に財産を相続させると書いてあっても、相続人には何の権利もありません。

遺言書に効力が発生するのは、遺言者が死亡したときだからです。

遺言者が死亡するまで、相続人には期待権すらありません。

遺言者死亡で、遺言書に効力が発生します。

②遺言執行者が相続手続

遺言書は作成するだけでは、意味がありません。

遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。

遺言書で、遺言執行者を指名することができます。

遺言執行者を指名すると、遺言者にとって安心です。

遺言執行者が確実に、遺言書の内容を実現してくれるからです。

遺言執行者を指名すると、相続人にとって安心です。

手間と時間がかかる相続手続を遺言執行者におまかせできるからです。

③遺言者の生前に相続人死亡で遺言が無効

相続人になる人は、法律で決まっています。

相続人になるはずだったのに、先に死亡することがあります。

遺言者の生前に相続人が先に死亡すると、遺言が無効になります。

例えば、「相続人〇〇〇〇に財産〇〇を相続させる」と書いたのに、相続人〇〇〇〇が先に死亡するケースです。

相続人〇〇〇〇が先に死亡すると、「相続人〇〇〇〇に財産〇〇を相続させる」条項は無効になります。

遺言者の死亡で、遺言書に効力が発生するからです。

遺言書に効力が発生して時点で、生きている相続人だけが遺言書で相続することができます。

死亡した人は、相続することができないからです。

遺言書全体が無効になるのではありません。

相続人〇〇〇〇に相続させる条項のみ無効になって、他の条項は有効です。

④遺言書の内容は代襲相続ができない

相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡した場合、代襲相続が発生します。

代襲相続とは、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することです。

遺言書の内容は、代襲相続ができません。

相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが自動で、財産を取得することはできません。

遺言者は特定の人を指定して、相続させる意思を示したはずです。

自動で代襲相続することを認めると、遺言者の意思に反する可能性があります。

遺言者の意思を尊重するため、自動で代襲相続することは認められません。

遺言は、無効になります。

遺言書の内容は、代襲相続ができません。

⑤遺言が無効になるから遺産分割協議

相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡すると、遺言が無効になります。

相続させるはずだった財産は、行き場所を失います。

遺言書で引き継ぎ先を指定しなかった財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方を決めるため相続人全員でする話し合いです。

相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡すると、代襲相続人が遺産分割協議に参加します。

相続人全員の協力で、代襲相続人が相続する合意をすることができます。

代襲相続人は、自動で財産を取得することはできません。

相続人全員の合意で、財産を取得することができます。

代襲相続人が財産を取得するには、相続人全員の合意が不可欠です。

遺言が無効になるから、遺産分割協議が必要です。

⑥予備的遺言が有効

遺産分割協議成立には、相続人全員の合意が不可欠です。

一部の相続人が合意しないと、相続財産の分け方を決めることができなくなります。

相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡すると、関係が薄い相続人が相続手続に関与します。

関係が薄い相続人がいると、話し合いがまとまりにくくなります。

予備的遺言で、遺産分割協議を回避することができます。

予備的遺言とは、遺言で相続させる人が死亡したときに備えて次順位で相続する人を指定しておく遺言書です。

遺言書を作成するときに、予備的遺言をしておくと安心です。

⑦予備的遺言の文例

第〇条

遺言者は、次の財産を遺言者の長男〇〇〇〇に相続させる。

ただし、長男〇〇〇〇が遺言者より先に死亡していた場合、配偶者□□□□に相続させる。

⑧遺言書は書き直しができる

遺言書を作成しても、遺言書に効力はありません。

相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡すると、財産の配分を大きく変更する必要があるかもしれません。

遺言者は、何度でも遺言書を書き直することができます。

遺言書の書き直しにあたって、相続人の同意は不要です。

遺言者は、自由に遺言書の書き直しをすることができます。

3公正証書遺言の遺言者死亡後に相続人死亡

①死亡した相続人の相続人に相続される

遺言者が死亡したら、遺言書に効力が発生します。

遺言書の内容を実現するため、遺言執行者は相続手続をします。

遺言者が死亡したとき元気だった相続人が後に、死亡することがあります。

死亡した相続人の権利や財産は、死亡した相続人の相続人に相続されます。

例えば、「相続人〇〇〇〇に財産〇〇を相続させる」と書いたのに、相続人〇〇〇〇が後に死亡するケースです。

遺言者が死亡した後に相続人〇〇〇〇が死亡すると、財産〇〇は相続人〇〇〇〇の相続人が相続します。

遺言書は、遺言者が死亡したときに効力が発生するからです。

遺言者が死亡したときに効力が発生したときに相続人〇〇〇〇が元気だったから、財産〇〇を相続できたからです。

②遺言執行中に相続人死亡で遺言は無効にならない

遺言者が死亡したら、遺言執行者が遺言書の内容を実現させます。

遺言執行には、ある程度の期間が必要です。

遺言執行中に、相続人が死亡することがあります。

遺言執行中に相続人が死亡しても、遺言は無効になりません。

遺言者が死亡したときに、遺言書は効力が発生するからです。

遺言者が死亡した時点で、遺言書の内容は確定します。

相続人が財産を取得した後に死亡しただけだから、財産は死亡した相続人の相続人に引き継がれます。

遺言執行者には、遺言書の内容を実現させる権限があります。

財産を相続する相続人が死亡しても、遺言執行者の権限は失われません。

財産を相続する相続人が死亡しても、遺言執行者は相続手続を進めることができます。

③死亡した相続人名義で相続登記

被相続人が不動産を保有していた場合、不動産の名義変更をします。

相続登記とは、相続による不動産の名義変更です。

遺言書で不動産を相続する場合、遺言執行者が相続登記をすることができます。

遺言執行中に相続人が死亡しても、相続登記をすることができます。

死亡した相続人は、生前に不動産を相続したからです。

登記は、権利の変動の過程を忠実に反映させる制度です。

生前に不動産を相続したのだから、相続した事実を登記することができます。

権利の変動の過程を忠実に反映させるから、登記制度を信頼することができます。

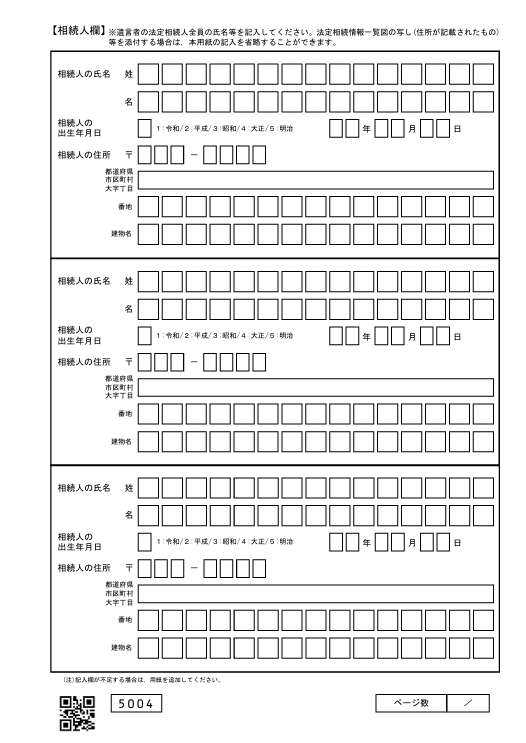

④法定相続情報一覧図は別々に作成

相続登記などの相続手続では、たくさんの戸籍謄本が必要です。

たくさんの戸籍謄本を読み解くのは、負担の大きい事務です。

たくさんの戸籍謄本の内容を家系図状に図示してあると、とても便利です。

法定相続情報一覧図とは、戸籍謄本の内容を家系図状に図示した公的書類です。

たくさんの戸籍謄本と家系図を法務局に提出して、点検してもらうことができます。

内容に問題がなければ、地模様入りの紙に印刷して認証文を入れてくれます。

遺言執行者は、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。

数次相続がある場合、法定相続情報一覧図は被相続人ごとに別々に作成します。

数次相続とは、相続が発生したときに元気だった相続人が相続手続中に死亡することです。

遺言者の相続と死亡した相続人の相続をまとめた家系図を作成すると、法定相続情報一覧図を発行してもらえません。

作り直して、再提出になります。

⑤相続関係説明図で数次相続を説明

法定相続情報一覧図は、複数の相続をまとめて記載することはできません。

相続発生時に元気だった相続人は、後に死亡しても死亡の記載をすることはできません。

法定相続情報一覧図だけ見ると、後に死亡したことを見落とす可能性があります。

法定相続情報一覧図とは別に、相続関係説明図を作成するのがおすすめです。

相続関係説明図とは、戸籍謄本の内容を家系図状に図示した説明書類です。

公的書類ではなく説明書類だから、自由に書くことができます。

4公正証書遺言作成後に相続人が死亡したときの注意点

注意①相続手続が複雑化

遺言者の生前に相続人が死亡すると、遺言は無効になります。

遺言執行者は、権限を失います。

遺言者死亡後に相続人が死亡すると、遺言は有効のままです。

遺言執行者は、権限を持ち続けます。

死亡の前後で、相続手続が変わります。

公正証書遺言作成後に相続人が死亡したときは、相続手続が複雑になります。

注意②相続登記が複雑

公正証書遺言作成後に相続人が死亡したとき、相続登記が複雑になります。

死亡した相続人名義に相続登記をすることができます。

条件を満たせば、直接死亡した相続人の相続人名義にすることができます。

知識がないと、条件を満たしているか判断できません。

直接死亡した相続人の相続人名義にできるけど、知識がない人にはおすすめできません。

司法書士などの専門家に依頼するのがおすすめです。

注意③相続税申告が複雑

相続財産全体の規模が一定以上ある場合、相続税申告が必要です。

遺言者の死亡による相続税申告と死亡した相続人の相続税申告が必要になることがあります。

申告期限は、それぞれの死亡から10か月です。

控除や特例の適用を正確に把握する必要があります。

5遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書は、遺言者の意思を示すものです。

自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。

いろいろ言い訳を考えて、先延ばしします。

先延ばしした結果、認知症などになると遺言書を作れなくなります。

その先には、家族のもめごとが待っています。

家族がトラブルに巻き込まれることを望む人はいないでしょう。

死んだ後のことを考えるのは不愉快などと言えるのは、判断力がしっかりしている証拠です。

まず、遺言書を書くことをおすすめします。

遺言書があることでトラブルになるのは、ごく稀なケースです。

遺言書がないから、トラブルになることはたくさんあります。

遺言書1枚あれば、相続手続きは格段にラクになります。

状況が変われば、遺言書は何度でも書き直すことができます。

家族をトラブルから守りたい人は、司法書士に遺言書作成を依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

公正証書遺言で遺言執行者がいない

1公正証書遺言は安心確実

①公正証書遺言は公証人が取りまとめる

公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。

公証人は、本人確認のうえ本人の意思確認をして遺言書を作成します。

公証人は、法律の専門家です。

遺言内容を適切に遺言書にまとめるから、書き方ルールの違反になることは考えられません。

公証人が関与するから、公正証書遺言は安心確実です。

②家庭裁判所の検認不要

検認手続とは、家庭裁判所で遺言書を開封して確認してもらう手続です。

検認手続は、偽造や改ざんを防止するための手続です。

公正証書遺言は、家庭裁判所の検認手続が不要です。

公正証書遺言を作成したら、公証役場で厳重保管されます。

相続人らの手に渡らないから、偽造や改ざんがあり得ません。

偽造や改ざんでトラブルにならないから、公正証書遺言は安心確実です。

③遺言者が死亡しても公証役場は通知しない

公正証書遺言を作成した遺言者が死亡した場合、公証役場は何も通知しません。

遺言者が死亡しても、公証役場に届出るルールはありません。

公証役場は、遺言者が死亡したか分かりません。

公証役場は、遺言者の相続人がだれなのか分かりません。

公証役場の仕事は、公正証書遺言を作成して保管することです。

2遺言執行者が遺言書の内容を実現する

①相続手続は遺言執行者におまかせできる

遺言書は、作成するだけでは意味がありません。

遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。

遺言執行者がいると、遺言者にとって安心です。

遺言執行者が確実に遺言書の内容を実現してくれるからです。

遺言執行者があると、相続人にとって安心です。

手間と時間がかかる相続手続をおまかせできるからです。

②遺言執行者は遺言書で指名できる

遺言執行者になれない人は、次のとおりです。

(1)未成年者

(2)破産者

遺言執行者は、遺言書で指名することができます。

遺言書を作成した時点で、未成年者であっても差し支えありません。

遺言執行者が欠格に該当するかどうかは、相続が発生した時点で判断します。

原則として、だれでも遺言執行者になることができます。

遺言執行者は、相続人や受遺者と同一で差し支えありません。

受遺者とは、遺言書で財産を引き継ぐ人です。

③遺言執行者の役割

(1)相続人に対し遺言内容を通知

遺言執行者が就任したら、就任したことを相続人全員に通知します。

就任通知と一緒に、遺言書の内容も通知します。

遺言執行者が遺言書の内容を通知することで、遺言執行の中立性と誠実性を示すことができます。

利害関係者が複数いる場合、遺言執行の中立性と誠実性は特に重要です。

(2)相続財産目録の作成

遺言執行者は遺言書の内容を実現する人だから、遺言書の内容以上の権限はありません。

遺言書の内容を実現するため、相続財産目録を作成します。

例えば「全財産を遺贈する」「全財産を相続させる」内容である場合、全財産を調査し財産目録を作成します。

「本遺言書に記載がない財産が見つかった場合」の記載があれば、全財産を調査し財産目録を作成します。

「不動産〇〇を遺贈する」内容である場合、他の財産を調査すると越権になるでしょう。

(3) 認知届・相続人廃除の申立て

認知とは、婚姻関係にないカップルの間に生まれた子どもについて自分の子どもと認めることです。

遺言書で、認知をすることができます。

遺言執行者が認知届を市区町村役場に提出します。

相続人廃除とは、相続人の相続権を奪う制度です。

遺言書で、相続人を廃除することができます。

遺言執行者が家庭裁判所に相続人廃除の申立てをします。

(4)財産の名義変更

預貯金は、遺言書の内容に従って預貯金口座の凍結解除をします。

不動産は、遺言書の内容に従って相続登記をします。

(5)遺産分配

不動産を遺贈をした場合、遺言執行者と受遺者の協力で所有権転登記をします。

遺言執行者は、遺言書の内容に従って財産を分配します。

(6)完了報告

必要に応じて、相続人らに遺言の執行状況を報告します。

遺言執行が完了したら、最終報告をします。

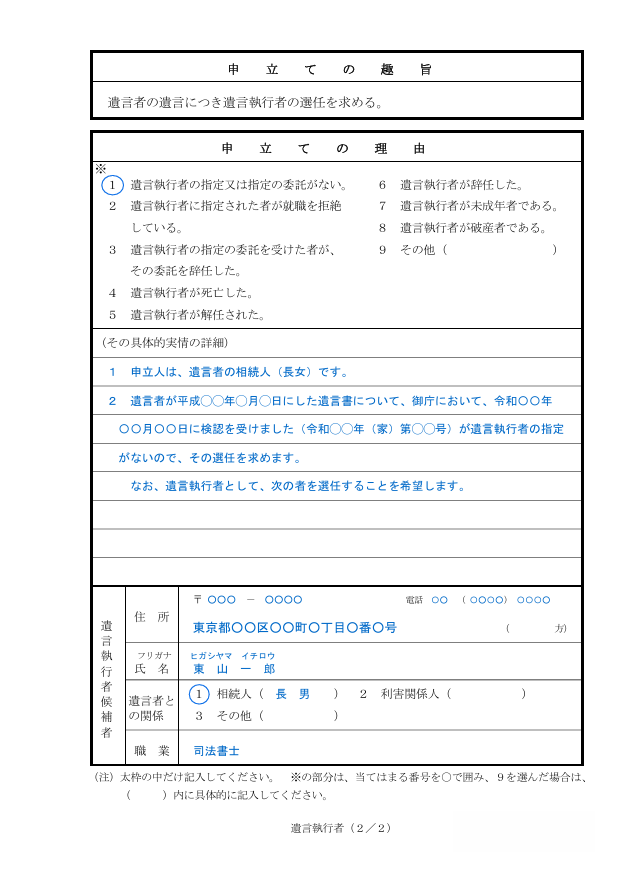

3公正証書遺言で遺言執行者がいない

①遺言執行者がいなくても遺言書は無効にならない

遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。

書き方ルールに違反した遺言書は、無効になります。

遺言執行者を指名することは、書き方ルールにはありません。

遺言執行者がいなくても、遺言書は無効になりません。

②遺言執行者は辞退できる

遺言書は、遺言者がひとりで作成します。

言わば一方的に、遺言執行者に指名することができます。

遺言執行者に指名されても、自信がないかもしれません。

遺言執行者に指名されても、辞退することができます。

就任前は理由を明らかにすることなく、辞退ができます。

何となく気が進まないでも何となく不安でも、差し支えありません。

就任するのか辞退するのか分からないと、相続人が困ります。

速やかに返答するといいでしょう。

③相続人全員の協力で遺言書の内容を実現する

遺言執行者がいなくても、遺言書は無効になりません。

遺言書の内容は、相続人全員の協力で実現します。

相続人全員が協力できれば、遺言書の内容を実現させることができます。

④遺言執行者がいないと困ること

(1)相続手続が停滞

遺言執行者がいないと、相続人全員の協力で遺言書の内容を実現させます。

相続人全員の協力がないと、遺言執行ができなくなります。

一部の相続人が遺言書の内容に不満を持つことがあります。

不満がある相続人は、遺言書の内容の実現に協力してくれないでしょう。

例えば、預貯金の口座凍結解除では、相続人全員の実印による押印と印鑑証明書が必要です。

不動産の遺贈による所有権移転登記でも、相続人全員の実印による押印と印鑑証明書が必要です。

遺言執行者がいないと、あらゆる相続手続が停滞します。

(2)認知届・相続人廃除ができない

遺言書で認知をした場合、遺言執行者が認知届を提出します。

相続人全員の協力があっても、認知届を提出することはできません。

遺言書で相続人を廃除した場合、遺言執行者が相続人廃除の申立てをします。

相続人全員の協力があっても、相続人廃除の申立てを提出することはできません。

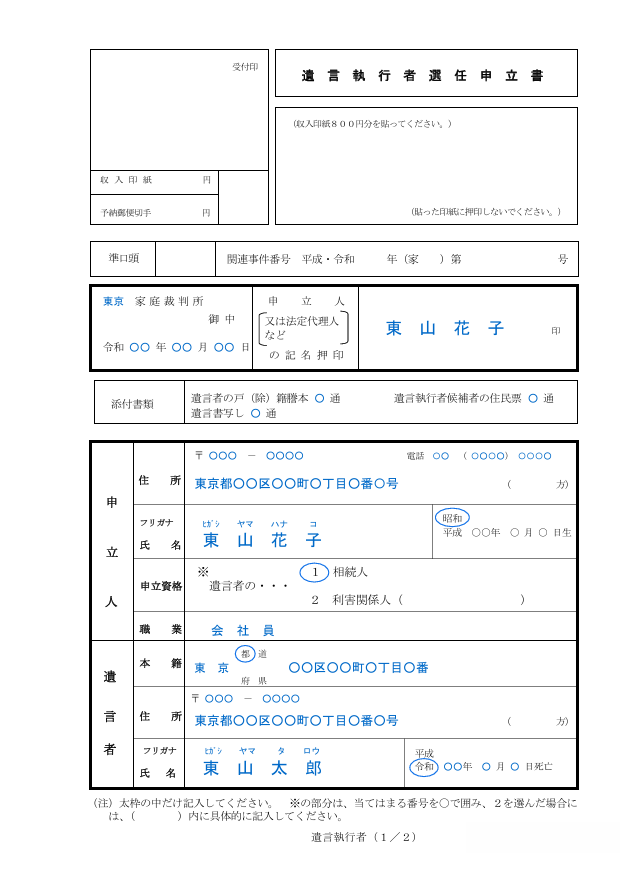

⑤家庭裁判所に遺言執行者選任の申立て

(1)遺言執行者がいないとき申立てができる

遺言執行者がいないと、相続手続が進められなくなることがあります。

遺言執行者がいないとき、遺言執行者選任の申立てをすることができます。

遺言者が遺言執行者を指名した場合、遺言者の意思を尊重すべきだからです。

家庭裁判所が遺言執行者を選任するのは、遺言者の意思を補う行為と言えます。

(2)申立先

申立先は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

最後の住所地は、遺言者の住民票で確認することができます。

家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。

(3)申立てができる人

申立てができる人は、利害関係人です。

例えば、次の人です。

・相続人

・遺言者の債権者

・遺贈を受けた人

(4)必要書類

遺言執行者選任の申立書に添付する書類は、次のとおりです。

・遺言者の死亡の記載がある戸籍謄本

・遺言執行者候補者の住民票または戸籍の附票

・遺言書の写し

・利害関係が分かる書類 相続人であることが分かる戸籍謄本等

遺言執行者選任の申立書は、裁判所のホームページからダウンロードすることができます。

検認手続などで提出済の書類があるときは、省略することができます。

(5)費用

遺言執行者選任の申立ての手数料は、遺言書1通につき800円です。

手数料は、申立書に収入印紙を貼付して納入します。

手数料の他に、連絡用の郵便切手を納入します。

郵便切手の額面や枚数は、家庭裁判所ごとに異なります。

(6) 候補者を立てることができる

遺言執行者は、家庭裁判所が選任します。

遺言執行者選任の申立てにおいて、遺言執行者の候補者を立てることができます。

遺言執行者の候補者を立てても、家庭裁判所は自由に遺言執行者を選任することができます。

候補者の適格性を家庭裁判所が判断するからです。

相続登記など専門的な手続が必要な場合、司法書士などの専門家を候補者に立てることが実務的です。

(7) 選任までの期間

遺言執行者選任の申立書を提出してから選任されるまで、1か月程度かかります。

4スムーズな遺言執行のための準備

①遺言者による準備で執行の実効性を高める

(1)公正証書遺言を選択

遺言書を作成する場合、公正証書遺言か自筆証書遺言を作成することがほとんどです。

自筆証書遺言とは、自分で書いて作る遺言書です。

法律の知識がないと、書き方ルールに違反してしまうでしょう。

書き方ルールに違反すると、遺言書が無効になります。

公正証書遺言は、安心確実です。

公正証書遺言を選択することで、スムーズな遺言執行につなげることができます。

(2)財産の具体的記載

遺産分割の対象になる財産は、具体的に記載します。

確実に特定できないと、スムーズに相続手続が進められなくなるからです。

(3)遺言書に記載のない財産条項

遺言書に記載のない財産が見つかることがあります。

遺言書に記載のない財産が見つかった場合、遺産分割協議が必要です。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方を決めるため相続人全員でする話し合いです。

「本遺言書に記載のない財産は相続人〇〇に相続させる」などの条項があると、スムーズに遺言執行をすることができます。

(4)遺言執行者の指名

遺言書を作成するときに、遺言執行者を指名することがおすすめです。

遺言執行者になる人にあらかじめ依頼しておくと、就任承諾がスムーズです。

遺言執行には、法律の知識が必要になることが多いでしょう。

司法書士などの専門家に依頼するのがおすすめです。

(5)付言事項

付言事項とは、遺言書に記載しても法律上効力がない事柄です。

遺言書に家族への感謝の気持ちや幸せに過ごして欲しい希望を書くことができます。

付言事項で、家族の感情に配慮したメッセージを書くことができます。

②遺言者執行者による準備で円滑な遺言執行

(1)相続人や受遺者の確認

確実に相続人調査を行って、相続人と受遺者を確認します。

遺言執行者には、相続人や受遺者に対して遺言内容を通知する義務があります。

(2)相続財産目録を作成

相続財産を網羅的に明らかにします。

「本遺言書に記載のない財産は相続人〇〇に相続させる」などの条項がある場合、相続財産全体を調査する必要があります。

調査結果は、相続財産目録に取りまとめます。

(3)遺言執行は専門家に委任できる

遺言執行者に就任したものの、相続手続が難しいと感じることがあります。

例えば、相続登記はたくさんある相続手続の中でも難しい手続です。

遺言執行者は、相続登記を申請することができます。

相続登記は専門知識が必要だから、知識がないと難しいと感じるでしょう。

遺言執行者は、司法書士などの専門家に依頼することができます。

5遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書は、被相続人の意思を示すものです。

自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。

民法に遺言書を作ることができるのは、15歳以上と定められています。

遺言書を作成すれば、法定相続人や法定相続人以外の人に財産を引き継ぐことができます。

遺言書作成は、先延ばししがちです。

先延ばしすると、相続人間のトラブルに発展しがちです。

家族の幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

公正証書遺言の開示請求の方法

1公正証書遺言はメリットが多い

①公正証書遺言は公証人が取りまとめる遺言書

公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に取りまとめてもらって作る遺言書です。

遺言者が公証人に遺言内容を伝えて、証人2人に確認してもらって作ります。

原則として、公証役場に出向く必要があります。

遺言者が病気や障害などで公証役場に出向くことが困難なこともあるでしょう。

公証役場に出向くことが困難な場合、病院や自宅などへ公証人に出張してもらうことができます。

②公正証書遺言は無効になりにくい

公証人は、法律の専門家です。

公正証書遺言は、公証人が関与して作成します。

法律上の不備があって遺言書が無効になるリスクが最も少ないものです。

遺言書の内容を伝えておけば、適切な表現で文書にしてもらえます。

③公正証書遺言原本は公証役場で保管される

公正証書遺言を作成した場合、遺言書原本は公証役場で厳重に保管されます。

紛失するおそれがありません。

相続人らに偽造や変造をされる心配がありません。

誤って捨てられることもないし、火事などで焼失する心配もありません。

④公正証書遺言は探しやすい

遺言書原本は、公証役場で厳重に保管されます。

相続が発生した場合、公証役場に問い合わせて探してもらうことができます。

⑤公正証書遺言は検認不要

自筆証書遺言書を見つけた人や預かっている人は、家庭裁判所に届出をしなければなりません。

家庭裁判所への届出を遺言書の検認の申立てと言います。

検認期日において、家庭裁判所で開封してもらいます。

検認手続は、遺言書の偽造や変造を防止するために行います。

公正証書遺言原本は、公証役場で厳重に保管されています。

遺言書の偽造や変造は、あり得ません。

公正証書遺言書は、検認手続をする必要ありません。

2公正証書遺言の開示請求ができる人は限られている

①公正証書遺言は厳重に保管されている

公正証書遺言を作成した場合、遺言書原本は公証役場で厳重に保管されます。

遺言書に記載されている事柄は、プライベートな事柄です。

遺言書は、秘密保持の必要性が非常に高い文書です。

遺言書の内容は、限られた人だけ確認することができます。

遺言者本人が生きている間、他の人に知られることはありません。

遺言書原本は公証役場で厳重に保管されていますから、内容を確認したいときは謄本を請求します。

②遺言者生前に謄本を請求できる人

遺言者が健在のうちは、遺言者本人だけが謄本を請求することができます。

謄本の請求は、遺言者本人が代理人に依頼することはできます。

遺言者本人以外の人は、遺言者本人の家族であっても請求することできません。

遺言者本人でない人は、たとえ推定相続人であっても、請求することできません。

遺言書本人が認知症などで物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなることがあります。

物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなった場合、成年後見人がサポートをします。

成年後見人は、認知症の人をサポートするため、包括的な代理権が与えられます。

認知症の人をサポートするためであっても、成年後見人は謄本を請求することはできません。

秘密保持の必要性が非常に高い文書だから、家族であっても成年後見人であっても遺言書の秘密は保持されます。

③遺言者本人が謄本請求するときの必要書類

公正証書遺言の謄本請求書には、次の書類が必要です。

(1)請求者の本人確認書類

運転免許証、マイナンバーカード、発行後3か月以内の印鑑証明書等

本人確認書類として印鑑証明書を提出する場合、公正証書遺言の謄本請求書に実印で押印をしなければなりません。

本人確認書類として運転免許証、マイナンバーカード等を提出する場合、公正証書遺言の謄本請求書は押印不要です。

④相続発生後に謄本を請求できる人

遺言者本人が死亡した後は、利害関係人だけが謄本を請求することができます。

利害関係人にあたる人は、次のとおりです。

(1)相続人

(2)受遺者

(3)遺言執行者

利害関係人が謄本を請求できるのは、相続が発生した後だけです。

相続人になる可能性が高い人であっても、遺言者本人の生前に謄本を請求することはできません。

⑤利害関係人が謄本請求するときの必要書類

公正証書遺言の謄本請求書には、次の書類が必要です。

(1) 遺言者が死亡したことが分かる戸籍謄本

(2) 請求者が相続人であることが分かる戸籍謄本

(3) 請求者の本人確認書類

運転免許証、マイナンバーカード、発行後3か月以内の印鑑証明書等

本人確認書類として印鑑証明書を提出する場合、公正証書遺言の謄本請求書に実印で押印をしなければなりません。

本人確認書類として運転免許証、マイナンバーカード等を提出する場合、公正証書遺言の謄本請求書は押印不要です。

(1)遺言者の戸籍謄本(2)相続人の戸籍謄本は、希望すれば原本還付してもらえます。

原本還付を希望する場合、コピーを一緒に提出します。

⑥代理人が謄本請求するときの必要書類

公正証書遺言の謄本請求は、代理人に依頼することができます。

代理人に依頼する場合、(3) 請求者の本人確認書類の代わりに次の書類が必要です。

(1)代理人の本人確認書類

(2)委任状

請求者の実印で押印がされている委任状が必要です。

(3)請求者の印鑑証明書

発行後3か月以内の印鑑証明書でなければなりません。

3公正証書遺言の開示請求の方法

①公正証書遺言の謄本の請求先

公正証書遺言原本は、遺言書を作成した公証役場で保管されています。

公正証書遺言の謄本の請求先は、遺言書を保管している公証役場です。

②公正証書遺言の謄本請求の手数料

公正証書遺言の謄本請求には、手数料がかかります。

公正証書遺言の閲覧だけであれば、1回200円です。

公正証書遺言の謄本の交付手数料は、1枚250円です。

何ページにも及ぶ遺言書の場合、手数料がかさみます。

4公正証書遺言の謄本は郵送で請求ができる

①公正証書遺言の謄本は郵送請求は手続が複雑

公正証書遺言の謄本の請求先は、公正証書遺言を保管している公証役場です。

公正証書遺言を作成する場合、遺言者は自分の近くの公証役場を利用するでしょう。

相続人が遠くに住んでいる場合、遺言書を保管している公証役場に出向くのは難しいものです。

公正証書遺言の謄本は、公証役場まで出向いて請求することもできるし郵送で請求することもできます。

公正証書遺言の謄本を郵送請求する場合、手続に手間がかかります。

②最寄りの公証役場で署名認証を受ける

公正証書遺言を保管している公証役場が遠方である場合、郵送で公正証書遺言の謄本を請求することができます。

公正証書謄本交付申請書を郵送する前に、まず署名認証を受ける必要があります。

署名認証とは、交付申請書が本人によって署名されたことを公証人に証明してもらう手続です。

遺言書の内容は秘密を保持する必要性が高いため、手続が厳格です。

公正証書遺言の謄本を請求する人が、本人であることを証明してもらわなければなりません。

署名認証は本人によって署名されたことを証明してもらうだけだから、最寄りの公証役場で手続をすることができます。

署名認証にかかる手数料は、1件2500円です。

署名認証にかかる時間は、15~30分程度です。

事前予約は、不要です。

混雑している場合、待ち時間が長くなることがあります。

署名認証に必要な書類は、謄本の交付請求をするときと同じです。

③請求先の公証役場に郵送する

公正証書謄本交付申請書に署名認証を受けた後、請求先の公証役場に発送します。

郵送するときは、レターパックプラスなど記録が残る郵便がおすすめです。

レターパックプラスは、対面で受取のサインをしてもらう郵便です。

郵送するのは、次の書類です。

(1)署名認証を受けた公正証書謄本交付申請書

(2)署名認証を受けたときの必要書類全部

(3)返信用レターパックプラス

返信用レターパックプラスには、返信先の住所、氏名、電話番号を記入しておきます。

④手数料の支払い

郵便物が請求先の公証役場に届いたら、請求先の公証役場が内容の審査をします。

不備がなければ、手数料の支払いについて電話連絡があります。

手数料は、公証役場まで出向いて請求するときと同じ金額です。

公証役場指定の金融機関に手数料を振込みます。

振込手数料は、請求者の負担です。

⑤公正証書遺言の謄本が届く

公証役場が入金を確認した後、公正証書遺言の謄本と領収書が発送されます。

5検索システムで公正証書遺言の有無を調べてもらえる

被相続人が公正証書遺言を作成したか分からない場合、公証役場で調べてもらうことができます。

公正証書遺言を作った場合、公証役場は公正証書遺言を厳重に保管しています。

公証役場に保管されている公正証書遺言は、データで管理されています。

遺言した人の名前、公証人の名前、公証役場の名前、遺言書を作った日をコンピューターで調べてもらうことができます。

昭和64年1月1日以降に作った公正証書遺言、秘密証書遺言が対象です。

調べてもらうための手数料は、無料です。

全国どこの公証役場でも、調べてもらうことができます。

まずは近くの公証役場に出向いて、調べてもらいましょう。

郵便で調べてもらうように請求することはできません。

遺言をした人がご健在のうちは、遺言者本人と遺言者本人の代理人だけが調べてもらうことができます。

家族が調べてもらおうとしても、答えてもらえません。

6遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書がある場合、相続財産について、相続人全員で、分け方を合意する必要はありません。

もっともトラブルになりやすい遺産分割協議で、相続人全員で合意をしなくていいのは大きなメリットです。

せっかく遺言書を作成しても、遺族に見つけてもらえなければ意味がありません。

同時に、死亡する前に自分に都合の悪い遺言書を隠したり捨ててしまったりする心配があります。

さらに、遺言書には厳格な書き方ルールがあります。

ルールが守られていない遺言書は無効になります。

書き方のルールは守られていても、内容があいまいだったり、不適切であったために、実現できない遺言書も少なくありません。

せっかく遺言書を書くのであれば、家族を幸せにできる遺言書を確実に作りましょう。

司法書士は確実な遺言書を作るお手伝いをします。

家族のために適切で確実な遺言書を作りたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。