Archive for the ‘法定相続情報一覧図’ Category

法定相続情報一覧図の原本還付

1法定相続情報一覧図があると便利

相続が発生すると、相続人は多くの役所や銀行などの金融機関などで相続手続をすることになります。

相続手続のたびに、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍と相続人の現在戸籍の束を提出しなければなりません。

大量の戸籍を持ち歩くと汚してしまったり、紛失する心配があるでしょう。

受け取る役所や銀行などの金融機関にとっても、戸籍謄本の束を読解するのは手間のかかる事務です。

被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのか一目で分かるように家系図のように取りまとめてあると便利です。

この家系図と戸籍謄本等を法務局に提出して、登記官に点検してもらうことができます。

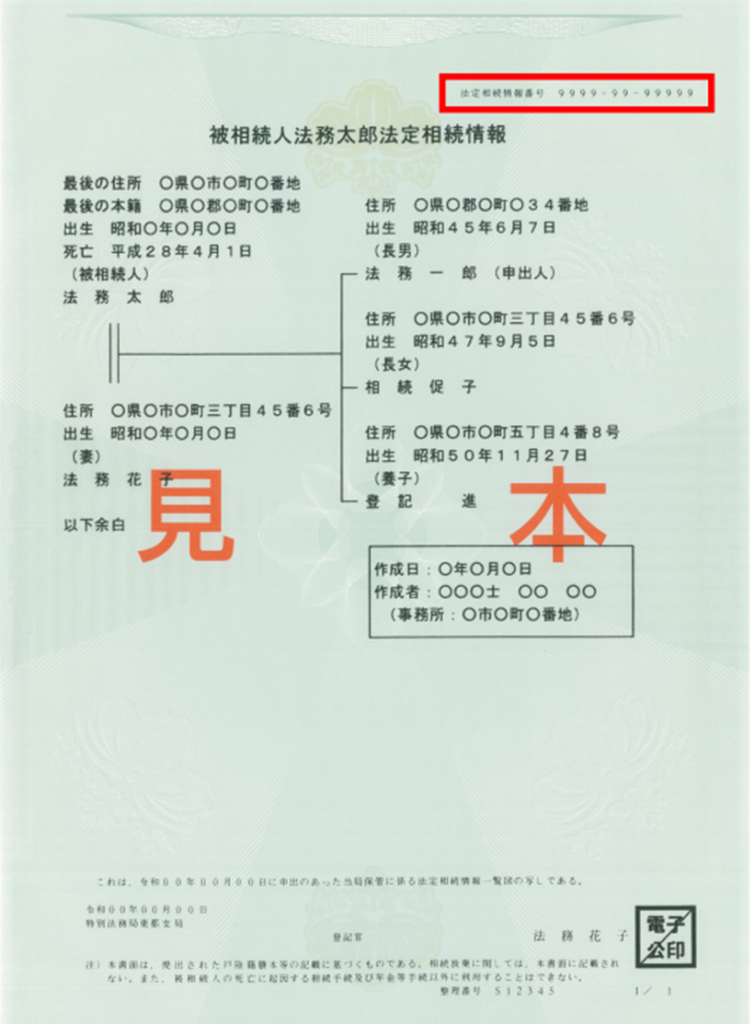

登記官は内容に問題がなかったら、地模様の入った専用紙に認証文を付けて印刷して、交付してくれます。

これが法定相続情報証明制度です。

登記官が地模様の入った専用紙に印刷してくれた家系図のことを法定相続情報一覧図と言います。

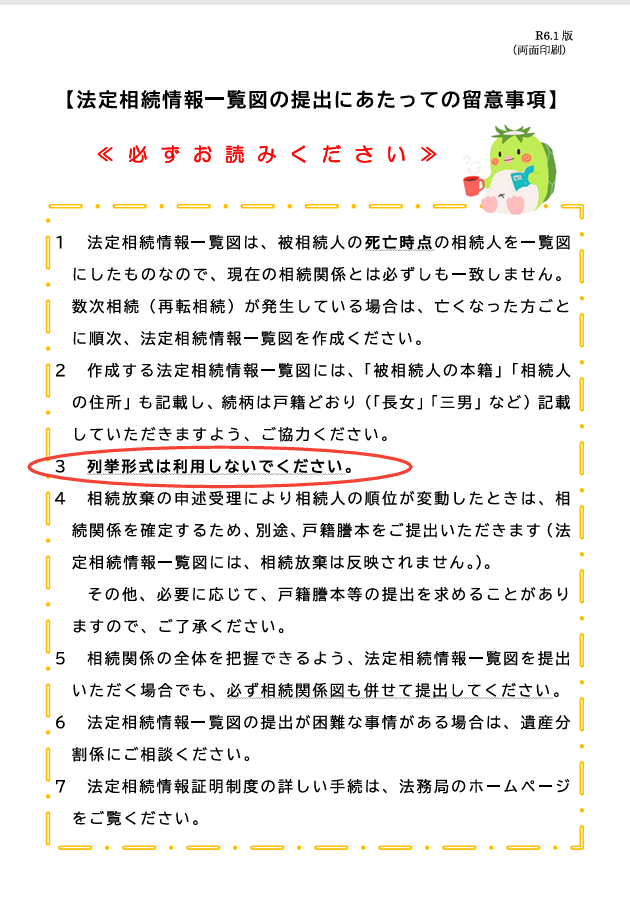

多くは家系図のように書きますが、相続人をずらっと書き並べることもできます。

遺産分割調停の申立てなど連記式の法定相続情報一覧図は提出できない場合があるので、作成前によく確認しましょう。

2法定相続情報一覧図の添付書類は原本還付してもらえる

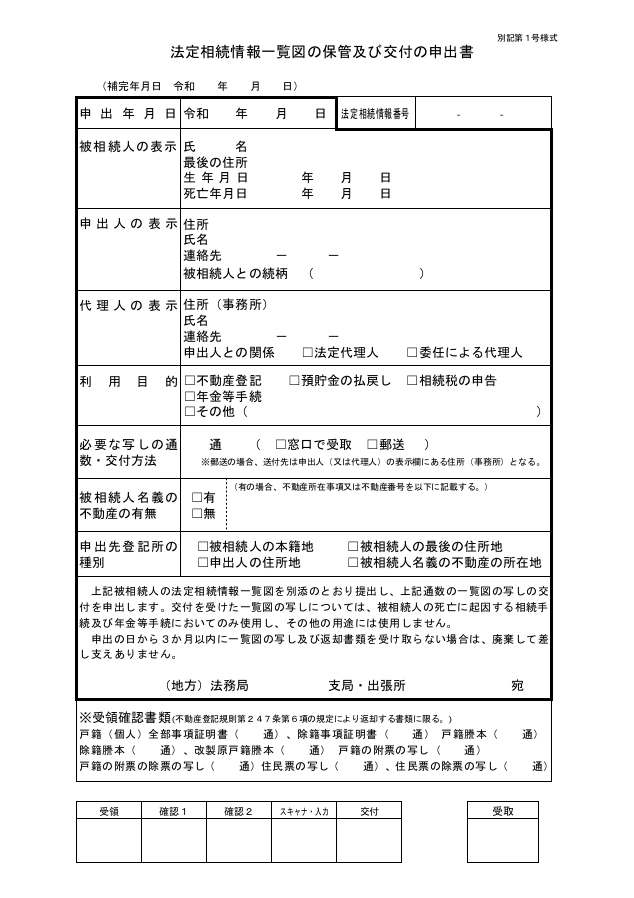

①法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書に必要な書類

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書と家系図に添付する書類は、次のとおりです。

(1)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

(2)被相続人の住民票の除票

(3)相続人全員の現在戸籍

(4)申出人の本人確認書類

(5)相続人全員の住民票

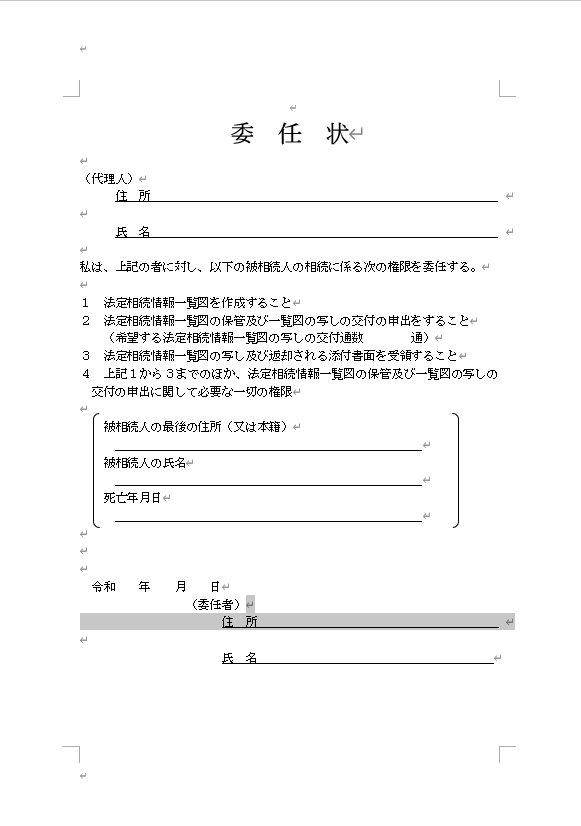

(6)委任状

②添付書類は原則として原本還付してもらえる

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書には、上記のとおりたくさんの添付書類が必要です。

提出する書類のうち、次の書類は原則として原本還付してもらえます。

(1)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

(2)被相続人の住民票の除票

(3)相続人全員の現在戸籍

(5)相続人全員の住民票

わざわざ原本還付して欲しいと希望しなくても、原本還付してもらえます。

相続登記では原本還付して欲しいと希望した場合だけ、原本還付してもらえます。

原本還付して欲しいと希望する場合、返して欲しい書類のコピーを添付します。

コピーには原本に相違ありませんと記載して、記名押印が必要です。

相続登記では、コピーを添付して原本還付を希望する必要があります。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書では、コピーを提出する必要はありません。

何もしなくても、原本還付をしてもらうことができます。

法定相続情報一覧図には、相続人の住所が記載してある方が便利です。

多くの場合、相続人全員の住所を記載して相続人全員の住民票を提出します。

申出人は、本人確認書類を提出する必要があります。

本人確認書類として、住民票を提出することができます。

申出人の本人確認書類は、何もしなければ、原本還付してもらえません。

③住民票の原本還付には押印不要

本人確認書類として住民票を提出した場合、原本還付してもらえないのが原則です。

原本還付を希望する場合、書類のコピーを添付します。

コピーには原本に相違ありませんと記載して記名が必要です。

相続登記で原本還付を希望する場合、コピーには原本に相違ありませんと記載して記名押印が必要です。

法定相続情報一覧図の本人確認書類の原本還付を希望する場合、原本に相違ありませんと記載して記名のみで差し支えありません。

押印は、不要です。

住民票のコピーに押印不要で、原本還付してもらうことができます。

3法定相続情報一覧図を利用して相続登記

①法定相続情報一覧図を提出したら原本還付してもらえる

法定相続情報一覧図は、被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのか一目で分かるように家系図のように取りまとめた書類です。

法定相続情報一覧図は、相続手続においてだけ利用することができます。

相続登記をする場合、法定相続情報一覧図を利用することができます。

法定相続情報一覧図を利用して相続登記を申請した場合、希望すれば法定相続情報一覧図を原本還付してもらうことができます。

原本還付して欲しいと希望する場合、返して欲しい書類のコピーを添付します。

法務局はコピーを取ってくれません

コピーには原本に相違ありませんと記載して記名押印が必要です。

司法書士などの専門家に相続登記を依頼する場合、専門家がコピーに原本に相違ありませんと記載して記名押印します。

②法定相続情報は番号だけ提出できる

法定相続情報一覧図は、相続登記をするときに利用することができます。

法定相続情報一覧図には、右上に法定相続情報番号が記載されています。

相続登記では法定相続情報一覧図を紙で提出することもできるし法定相続情報番号を提出することもできます。

相続登記で提出した法定相続情報一覧図は、希望すれば原本還付をしてもらうことができます。

法定相続情報番号を提出する場合、登記申請書に番号を記載するだけです。

原本還付をするより、カンタンです。

③申出から5年以上経過した法定相続情報一覧図は紙で提出

法定相続情報一覧図の保管期限は、5年間です。

法定相続情報一覧図の保管の申出から5年以上経過した場合、法定相続情報番号を利用することができません。

5年以上経過しても、法定相続情報一覧図を紙で保管していることがあるでしょう。

法定相続情報一覧図を紙で提出することができます。

紙で提出した法定相続情報一覧図は、原本還付してもらうことができます。

4銀行などに法定相続情報一覧図を提出したら原本還付してもらえる

法定相続情報一覧図は、被相続人を中心にして家系図のように取りまとめてあります。

どういう続柄の人が相続人であるのか一目で分かるからとても便利です。

多くの場合、大量の戸籍謄本の束よりも法定相続情報一覧図を提出した方が喜ばれるでしょう。

法定相続情報一覧図を利用して相続手続をする場合、法定相続情報一覧図は原本還付してもらえます。

相続手続の担当者に、提出書類は原本還付して欲しいと希望を伝えましょう。

原本還付の方法は、相続手続先によって異なります。

返してもらいたい書類のコピーを添付が必要な場合があります。

相続登記のように、書類のコピーを添付するだけでなくコピーに原本に相違ありませんと記載して記名押印が必要かもしれません。

相続手続先によっては、コピーを添付するだけで原本に相違ありませんなどと記載はしないで欲しいと言われる場合があります。

相続手続をするときに、書類の原本還付をしてもらえるならどのように手続をするのかよく確認しましょう。

5法定相続情報一覧図は再交付してもらえる

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をするとき、申出書に必要通数を記載します。

法務局は提出された戸籍謄本や住民票を点検したら、地模様の入った紙に家系図を印刷して認証文を入れてくれます。

法定相続情報一覧図は、必要通数分印刷して交付してくれます。

法定相続情報一覧図の申出をするときには気づいていなかった相続手続先が見つかることがあるでしょう。

相続手続先の多くは、法定相続情報一覧図の原本還付に応じてくれます。

原本還付の希望があることを伝え忘れた場合、原本還付に応じてもらえないことがあります。

法定相続情報一覧図が不足した場合、再交付を受けることができます。

法定相続情報一覧図の保管期限は、5年間です。

保管期限を過ぎると順次、廃棄されます。

最初の申出から5年間は、再交付を受けることができます。

原本還付の希望を伝え忘れた場合、再交付を受けた方が簡単に手続できるかもしれません。

再交付を受けることができるのは、最初の法定相続情報一覧図の申出をした人のみです。

最初の法定相続情報一覧図の申出書で申出人になっていない人は、たとえ相続人であっても再交付の申出はできません。

最初の法定相続情報一覧図の申出書で申出人になっていない人が再交付を受ける場合、最初の法定相続情報一覧図の申出書で申出人になった人から委任状を書いてもらう必要があります。

再交付の申出の提出先は、最初の法定相続情報一覧図の申出書を提出した法務局だけです。

最初の法定相続情報一覧図の申出書を提出した法務局以外の法務局には、再交付の申出をすることができません。

6法定相続情報一覧図の作成を司法書士に依頼するメリット

法定相続情報一覧図は、後に登記官が認証文を付して交付されるので、書き方が厳格に決まっています。

法定相続情報一覧図と似たものに、相続関係説明図があります。

相続関係説明図は、登記官が点検をするものではなく、単なる事情説明の書類に過ぎませんから、比較的自由に書くことができます。

これらの違いを理解して、ポイントを押さえて書くことが重要です。

相続手続が少ない場合など、法定相続情報一覧図を作るまでもないこともあるでしょう。

逆に、銀行口座をたくさん持っているなど、相続手続をする手続先が多い場合は、法定相続情報一覧図は大変便利です。

お仕事や家事で忙しい方はこのような手続はすべてお任せいただけます。

すみやかな手続を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

法定相続情報一覧図が使えない

1法定相続情報一覧図は便利

①法定相続情報一覧図を使うと相続手続がラク

相続が発生すると、相続人は相続手続をすることになります。

相続手続先は、市区町村役場や銀行などの金融機関です。

相続手続では、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と相続人の現在戸籍を提出します。

相続手続のたびに、大量の戸籍謄本を提出しなければなりません。

大量の戸籍謄本を持ち歩くと、汚してしまったり紛失したりする心配があるでしょう。

相続手続先にとっても、戸籍謄本の束を読解するのは手間のかかる事務です。

被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのか一目で分かるように家系図のように取りまとめてあると便利です。

この家系図と戸籍謄本等を法務局に提出して、登記官に点検してもらうことができます。

登記官は内容に問題がなかったら、地模様の入った専用紙に認証文を付けて印刷して、交付してくれます。

これが法定相続情報証明制度です。

地模様の入った専用紙に印刷してくれた家系図のことを法定相続情報一覧図と言います。

多くの場合、家系図のように書きます。

相続人をずらっと書き並べることもできます。

連記式の法定相続情報一覧図は、遺産分割調停の申立てなどで提出できないことがあります。

②法定相続情報一覧図の取得には時間がかかる

法務局にいったん提出して点検してもらうので、時間がかかります。

法定相続情報一覧図の書き方は、厳格に決まっています。

書き直しになると、時間が余計にかかります。

法務局の混雑により変わりますが、一般的に2週間程度かかります。

法定相続情報一覧図の取得には時間がかかる点がデメリットです。

2法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができない

①戸籍謄本等が集められないと保管及び交付の申出ができない

法務局に戸籍謄本等の点検をお願いすることを法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と言います。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書をするとき、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本をすべて集めて提出しなければなりません。

戸籍には、その人に身分関係が記録されています。

結婚や離婚、子どもや養子の存在を家族には内緒にしている方もいます。

戸籍には、すべて記録されています。

戸籍が新しくなったときに、書き写される項目と書き写されない項目があります。

書き写されない項目を確認するために、出生から死亡までの連続した戸籍謄本を全部揃える必要があります。

例えば、子どもを認知したときは、戸籍に記載されます。

この後、戸籍のお引越し(転籍)や戸籍の作り直し(改製)などで新しい戸籍が作られることがあります。

新しい戸籍には、子どもを認知したことは書き写されません。

最近の戸籍だけ見ていると、認知した子どもがいないと勘違いしてしまうでしょう。

認知された子どもは、相続人になります。

戸籍の中にいた人が全員他の戸籍に移ってしまった場合や死亡した場合、市区町村役場は除籍簿として管理しています。

除籍簿は、保存期間が決められています。

保管期間が過ぎると順次、廃棄処分してしまいます。

廃棄処分してしまったものは、取得できなくなります。

市区町村役場の保存期間内なのに、戸籍がない場合があります。

戸籍が戦災や災害で滅失してしまっていることがあるからです。

必要な戸籍謄本等を大幅に提出できない場合、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができません。

旧民法の家督相続による相続であっても、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書を提出することができます。

古い相続では、戸籍等が集められないことが多いでしょう。

戸籍謄本等が集められない場合、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができません。

②日本国籍のない人がいると保管及び交付の申出ができない

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書をするとき、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本をすべて集めて提出しなければなりません。

被相続人に日本国籍がないことがあります。

日本国籍がない場合、戸籍謄本等を提出することができません。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書をするとき、相続人の戸籍謄本を提出しなければなりません。

相続人に日本国籍がない場合、戸籍謄本等を提出することができません。

戸籍謄本等を提出できない場合、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書をすることができません。

相続人が帰化した人である場合があります。

帰化した後に相続が発生したのであれば、相続発生時の戸籍謄本を提出することができます。

必要な戸籍謄本等が準備できれば、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書を提出することができます。

3相続人が変更になると法定相続情報一覧図が使えない

①子ども全員が相続放棄すると法定相続情報一覧図が使えない

法定相続情報一覧図は、戸籍謄本や住民票の内容を分かりやすく取りまとめたものです。

戸籍謄本や住民票に現れないことは、記載することができません。

相続放棄した相続人は、そのまま記載します。

戸籍謄本から相続時放棄をしたことが分からないからです。

相続放棄申述受理証明書を提出した場合であっても、相続放棄をしたことを記載することはできません。

被相続人に子どもがいれば、戸籍謄本を見る限り、子どもが相続人になるように見えます。

法定相続情報一覧図に、親などの直系尊属を記載することができません。

親などの直系尊属を記載した場合、書き直しになります。

実際は、子ども全員が相続放棄をした場合、親などの直系尊属が相続人になります。

子ども全員が相続放棄した場合、法定相続情報一覧図を使うことはできません。

②廃除された相続人がいると法定相続情報一覧図が使えない

廃除とは、被相続人の意思で相続人の資格を奪う制度です。

廃除された相続人は、相続人でありません。

廃除された相続人は、法定相続情報一覧図に記載できません。

廃除された相続人の氏名や生年月日、廃除された年月日を記載した場合、書き直しになります。

相続人が廃除された場合、代襲相続が発生します。

法定相続情報一覧図に廃除の代襲相続人を記載することはできません。

廃除された相続人を「被代襲者」と記載する場合であっても、書き直しになります。

被相続人が遺言書で相続人を廃除することがあります。

遺言書で相続人を廃除する場合、遺言執行者が家庭裁判所に対して相続人廃除の申立てをします。

家庭裁判所が廃除の申立てについて判断する前に、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出がされる場合があります。

家庭裁判所の審査中だから、戸籍には何も書いてありません。

法定相続情報一覧図には、通常の相続人同様に記載することになります。

廃除された相続人は、相続人になることができません。

家庭裁判所の決定前に作られた法定相続情報一覧図を使うことはできません。

家庭裁判所が廃除の決定をした後、あらためて、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。

廃除された相続人がいる場合、法定相続情報一覧図を使うことはできません。

③欠格の相続人がいると法定相続情報一覧図が使えない

相続欠格とは、相続人としてふさわしくない人の相続資格を奪う制度です。

欠格になった証明書を提出した場合であっても、法定相続情報一覧図に相続欠格であることを記載することはできません。

相続欠格になった相続人は、そのまま記載します。

戸籍謄本から分からないからです。

相続人が欠格である場合、代襲相続が発生します。

法定相続情報一覧図に、欠格の相続人の代襲相続人を記載することはできません。

欠格の相続人は「被代襲者」と記載する場合であっても、書き直しになります。

欠格になった相続人がいる場合、法定相続情報一覧図を使うことはできません。

④死亡後に子どもが認知されると法定相続情報一覧図が使えない

被相続人の子どもは、必ず、相続人になります。

被相続人は、遺言書で認知をすることができます。

遺言書で認知をした場合、遺言執行者が認知届を市区町村役場に提出します。

遺言書で遺言執行者が指定されていない場合、家庭裁判所に対して遺言執行者選任の申立てをします。

父親が死亡した後でも、死亡後3年以内であれば、認知を求める訴えを起こすことができます。

家庭裁判所で親子関係が認められた場合、子どもとして相続人になります。

認知を認める判決書と確定証明書を添えて、判決確定から10日以内に認知届を提出します。

市区町村役場に認知届が提出される前に、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出がされる場合があります。

認知届提出前だから、戸籍には何も書いてありません。

子どもは認知される前だから、法定相続情報一覧図に記載することはできません。

認知前に作られた法定相続情報一覧図を認知後に使うことはできません。

認知届が提出された後、あらためて、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。

死亡後に子どもが認知された場合、認知前の法定相続情報一覧図を使うことはできません。

⑤胎児が出生すると法定相続情報一覧図が使えない

被相続人の子どもは、必ず、相続人になります。

相続が発生したときに、子どもが胎児であることがあります。

相続が発生したときに胎児であっても、無事誕生すれば相続人になります。

胎児が誕生するまで、か月かかることがあります。

市区町村役場に出生届が提出される前に、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出がされる場合があります。

胎児が誕生する前だから、戸籍には何も書いてありません。

子どもは誕生していないので、法定相続情報一覧図に記載することはできません。

子どもが誕生した後、子どもが誕生する前に作られた法定相続情報一覧図を使うことはできません。

出生届が提出された後、あらためて、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。

死亡後に胎児が出生した場合、出生前の法定相続情報一覧図を使うことはできません。

4相続手続等以外では法定相続情報一覧図が使えない

①住所が記載されても住所証明書として使えない

法定相続情報一覧図は、必要に応じて相続人の住所を記載することができます。

相続手続では、相続人の住所が必要になることが多いでしょう。

法定相続情報一覧図は、相続人の住所を証明する書類として機能します。

法定相続情報一覧図は、原則として、相続手続以外では使うことはできません。

相続手続以外で、住所の証明としても提出しても証明書として認められません。

具体的には、相続人の固有の財産について、登記申請をする場合があります。

不動産を取得する場合、取得する人の住所を証明する書類を提出します。

法定相続情報一覧図は、住所が記載されても住所証明書として提出することができません。

②親子関係が記載されても親権者の証明として使えない

被相続人の配偶者は、常に、相続人になります。

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

多くの場合、被相続人の配偶者は、子どもの親でしょう。

法定相続情報一覧図で親子関係を証明できると言えます。

被相続人が死亡した後に、被相続人の親が死亡することがあります。

被相続人の親が死亡した場合、代襲相続が発生します。

先の被相続人は、相続人になるはずだったからです。

先の被相続人の子どもは、代襲相続人です。

代襲相続人が未成年である場合、自分で遺産分割協議をすることはできません。

物事のメリットデメリットを充分に判断することができないからです。

未成年である代襲相続人の代わりに、親権者が遺産分割協議に参加します。

遺産分割協議書は、親権者である親が記名し親の実印を押印します。

記名押印をしたのが親権者であることを証明する戸籍謄本を提出します。

親権者であることを証明する戸籍謄本の代わりに、法定相続情報一覧図を使うことはできません。

③取締役の変更登記で使える

株式会社の取締役や監査役は、登記されています。

取締役や監査役が死亡退任をした場合、死亡退任を登記する必要があります。

死亡退任の登記を申請する場合、死亡を証明する書類を提出します。

死亡退任の登記は、相続手続ではありません。

死亡を証明する書類として、法定相続情報一覧図を使うことができます。

5法定相続情報一覧図の作成を司法書士に依頼するメリット

法定相続情報一覧図は、後に登記官が認証文を付して交付されます。

書き方が厳格に決まっています。

法定相続情報一覧図と似たものに、相続関係説明図があります。

相続関係説明図は、登記官が点検をしません。

単なる、事情説明の書類に過ぎません。

比較的、自由に書くことができます。

これらの違いを理解して、ポイントを押さえて書くことが重要です。

相続手続が少ない場合など、法定相続情報一覧図を作るまでもないこともあるでしょう。

相続手続をする手続先が多い場合は、法定相続情報一覧図は大変便利です。

仕事や家事で忙しい方は、戸籍謄本などの収集はすべてお任せいただけます。

すみやかな手続を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出

1法定相続情報一覧図とは

相続が発生すると、相続人は多くの役所や銀行などの金融機関などで相続手続をすることになります。

相続手続のたびに、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と相続人の現在戸籍の束を提出しなければなりません。

大量の戸籍謄本を持ち歩くと汚してしまったり、紛失する心配があるでしょう。

受け取る役所や銀行などの金融機関にとっても、戸籍謄本の束を読解するのは手間のかかる事務です。

被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのか一目で分かるように家系図のように取りまとめてあると便利です。

この家系図と戸籍謄本等を法務局に提出して、登記官に点検してもらうことができます。

登記官は内容に問題がなかったら、地模様の入った専用紙に認証文を付けて印刷して、交付してくれます。

これが法定相続情報証明制度です。

登記官が地模様の入った専用紙に印刷してくれた家系図のことを法定相続情報一覧図と言います。

多くは家系図のように書きますが、相続人をずらっと書き並べることもできます。

税務申告など連記式の法定相続情報一覧図は提出できない場合があるので、作成前によく確認しましょう。

2法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の方法

①家系図は法務局で作ってくれない

法務局に戸籍謄本等の点検をお願いすることを法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出といいます。

法務局は戸籍謄本等と家系図を点検して印刷するだけです。

法務局で家系図を作ってくれるわけではありません。

②法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書はダウンロードできる

法定相続情報一覧図を取得するためには、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書を法務局に提出しなければなりません。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書は、法務局のホームページからダウンロードすることができます。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書は、申出人も代理人も押印不要です。

押印した場合でも、受け付けてもらえます。

③法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができる人

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができるのは、相続人とその代理人です。

遺言執行者は、遺言執行の一環として法定相続情報一覧図の保管及び申出の申出人になることができます。

保管及び交付の申出をする人は、相続人であっても代理人であっても押印不要です。

従来どおり、押印して提出した場合であっても、受理されます。

複数の人が共同で保管及び交付の申出をすることができます。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書は、申出人氏名などを連記します。

複数の人が一度に保管及び交付の申出をする場合、いずれか一人が代理人を立てることができます。

後日、法定相続情報一覧図が追加で必要になるかもしれません。

法定相続情報一覧図は、再交付をしてもらうことができます。

再交付をしてもらえるのは、最初の申出で申出人になった人だけです。

複数の人が共同で保管及び交付の申出をした場合、各自で再交付の申出をすることができます。

遺言執行者は、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の代理をすることができます。

相続手続が終わらないうちに、相続人が死亡した場合、死亡した相続人の相続人が法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができます。

相続手続を司法書士などの専門家に依頼する場合、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出を一緒に依頼することができます。

死亡した相続人の相続人に相続が発生した場合で、かつ、相続人不存在の場合があります。

相続人不存在の場合、家庭裁判所は相続財産管理人を選任します。

死亡した相続人の相続人に相続人がいない場合、相続人の相続人の財産は亡〇〇相続財産になります。

相続財産管理人は、最初の相続について法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができます。

相続財産管理人は、亡〇〇相続財産の代理人として扱われるからです。

申出人氏名は亡〇〇相続財産、申出人住所は死亡した相続人の最後の住所地、代理人氏名は相続財産管理人氏名です。

④法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書の提出先

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書の提出先は次の地を管轄する法務局です。

(1)被相続人の死亡時の本籍地

(2)被相続人の最後の住所地

(3)申出人の住所地

(4)被相続人名義の不動産の所在地

被相続人の最後の住所地を管轄する法務局に提出したい場合、被相続人の最後の住所地を証明する書類を提出する必要があります。

複数の人が共同で保管及び交付の申出をすることができます。

複数の人が共同で保管及び交付の申出をする場合、いずれか一人の住所地が管轄であれば、管轄の法務局として申出をすることができます。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、遺言執行の一環として遺言執行者が申出人になることができます。

遺言執行者は申出人になることができるけど、遺言執行者の住所地の法務局に提出することはできません。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書は、郵送で提出することができます。

申出書に法定相続情報一覧図の必要数を書く欄がありますから、必要数送ってもらえます。

法定相続情報一覧図を自宅に送ってもらいたい場合、宛先を記載した返信用封筒と郵便切手を一緒に提出します。

返信は書留など記録が残る郵便の方が安心ですが、普通郵便でも差し支えありません。

窓口で提出して、窓口まで受け取りに行くこともできます。

提出した戸籍謄本や住民票は、返してもらうことができます。

⑤法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書の手数料

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をする場合、法務局に対して手数料を払う必要はありません。

法定相続情報一覧図の発行に、手数料はかかりません。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をする際に、法定相続情報一覧図の必要数を記載します。

必要であれば、何通でも発行してもらえます。

たくさん発行してもらう場合であっても、追加料金がかかることもありません。

不適切に多い場合、法務局から使用目的のお尋ねがあるかもしれません。

自宅に送り返してもらいたい場合、郵送料は負担する必要があります。

司法書士などの専門家に依頼する場合、別途、司法書士報酬がかかります。

3法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書に必要な書類

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書と家系図に添付する書類は次のとおりです。

①被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

多くの人は、結婚や離婚、転籍などでいくつもの戸籍を渡り歩いています。

被相続人の身分に関することは、必ず、戸籍に記載されます。

戸籍が作り直しになる場合、出生事項は書き写される項目です。

結婚歴や子どもがいることを家族に秘密にしているかもしれません。

出生から死亡までの戸籍をすべて確認したら、秘密にしていたことが明るみに出ます。

戸籍が作り直しになる場合に、新しい戸籍に書き写しがされない項目があります。

被相続人が子どもを認知した場合、戸籍に記載されます。

認知した後、新しい戸籍が作られる場合、子どもを認知したことは新しい戸籍に書き写されません。

被相続人の最終の戸籍謄本だけを確認した場合、認知した子どもがいることに気づくことができないでしょう。

被相続人が認知した子どもは相続人になります。

このような子どもを見落とさないために、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。

②被相続人の住民票の除票

被相続人の死亡時の住所を証明するためだから、死亡後に発行してもらったものである必要があります。

被相続人の戸籍の附票でも構いません。

戸籍の附票は、本籍地のある役所に請求します。

住民票の除票は、住民票のある役所に請求します。

相続登記をする場合、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を用意します。

戸籍謄本は、本籍地のある役所に請求します。

本籍地のある役所に戸籍を請求するときに一緒に戸籍の附票も請求すると効率よく書類を集めることができます。

被相続人の住民票の除票は、本籍地の記載が必要です。

戸籍謄本には、本籍の記載はあるけど住所地の記載がないからです。

提出した一連の戸籍謄本と住民票の除票が同一人物のものであることを証明するために、住民票の除票に本籍地の記載をしてもらう必要があります。

③相続人全員の現在戸籍

相続人の戸籍は、相続が発生した時に相続人が健在であったことを証明するためのものです。

相続が発生した時に相続人が健在であったことを証明するため、相続人の戸籍謄本は相続発生後に取得したものでなければなりません。

④申出人の本人確認書類

本人確認書類とは、次の書類です。

(1)運転免許証の表裏のコピー

(2)マイナンバーカードの表のコピー

(3)住民票

(4)戸籍の附票

(1)運転免許証の表裏のコピー(2)マイナンバーカードの表のコピーを提出する場合、原本に相違ありませんと記載して申出人が記名します。

記名のみで押印は不要です。

(3)住民票(4)戸籍の附票は、コピーではなく役所で発行されたものをそのまま提出します。

本人確認書類は、希望した場合だけ原本還付がされます。

(3)住民票(4)戸籍の附票を本人確認書類として提出した場合で、かつ、原本還付を希望する場合、本人確認書類のコピーも一緒に添付します。

コピーに、原本に相違ありませんと記載して申出人が記名します。

記名のみで押印は不要です。

余白がない場合は、コピーの裏面に記載することができます。

⑤相続人全員の住民票

法定相続情報一覧図は、相続人の住所を記載してもいいし記載しなくても構いません。

相続人の住所を記載しても記載しなくても、書き直しにはなりません。

多くの場合、相続手続で相続人の住所確認がされることから住所が記載してあると便利です。

法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合、相続人全員の住民票を一緒に提出します。

⑥委任状

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、代理人を立てて依頼することができます。

依頼を受けて代理人になることができるのは、親族と司法書士などの専門家だけです。

代理人が親族の場合も司法書士などの専門家の場合も、委任状に押印は不要です。

(1)親族が代理人になる場合

代理人が親族であることが分かる戸籍謄本が追加で必要になります。

(2)司法書士などの専門家が代理人になる場合

資格者の身分証明書のコピーが追加で必要です。

4法定相続情報一覧図の作成を司法書士に依頼するメリット

法定相続情報一覧図は、後に登記官が認証文を付して交付されるので、書き方が厳格に決まっています。

法定相続情報一覧図と似たものに、相続関係説明図があります。

相続関係説明図は、登記官が点検をするものではなく、単なる事情説明の書類に過ぎませんから、比較的自由に書くことができます。

これらの違いを理解して、ポイントを押さえて書くことが重要です。

相続手続が少ない場合など、法定相続情報一覧図を作るまでもないこともあるでしょう。

逆に、銀行口座をたくさん持っているなど、相続手続をする手続先が多い場合は、法定相続情報一覧図は大変便利です。

仕事や家事で忙しい方はこのような手続はすべてお任せいただけます。

すみやかな手続を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

法定相続情報一覧図の再交付の申出書

1法定相続情報一覧図があると相続手続がラク

①法定相続情報一覧図とは

相続が発生すると、相続人は多くの役所や銀行などの金融機関などで相続手続をすることになります。

相続手続のたびに、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍と相続人の現在戸籍の束を提出しなければなりません。

大量の戸籍謄本を持ち歩くと汚してしまったり、紛失する心配があるでしょう。

受け取る市区町村役場や銀行などの金融機関にとっても、戸籍謄本の束を読解するのは手間のかかる事務です。

被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのか一目で分かるように家系図のように取りまとめてあると便利です。

この家系図と戸籍謄本等を法務局に提出して、登記官に点検してもらうことができます。

登記官は内容に問題がなかったら、地模様の入った専用紙に認証文を付けて印刷して、交付してくれます。

これが法定相続情報証明制度です。

登記官が地模様の入った専用紙に印刷してくれた家系図のことを法定相続情報一覧図と言います。

多くは家系図のように書きますが、相続人をずらっと書き並べることもできます。

税務申告など連記式の法定相続情報一覧図は提出できない場合があるので、作成前によく確認しましょう。

②法定相続情報一覧図のメリット

法定相続情報一覧図は、法務局が点検しているので証明力があります。

役所や銀行などの金融機関には、法定相続情報一覧図を1枚提出するだけで済みます。

法定相続情報一覧図1通あれば相続関係が一目で分かるので、相続手続きがスピーディーに進みます。

大量の戸籍を持ち歩かなくていいので、汚してしまったり、紛失する心配がありません。

必要な数だけ交付してもらえるので、複数の提出先に対して同時進行で相続手続ができます。

不足した場合でも、再交付してもらうことができます。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出も再交付の申出も、手数料は無料です。

2法定相続情報一覧図の再交付の方法

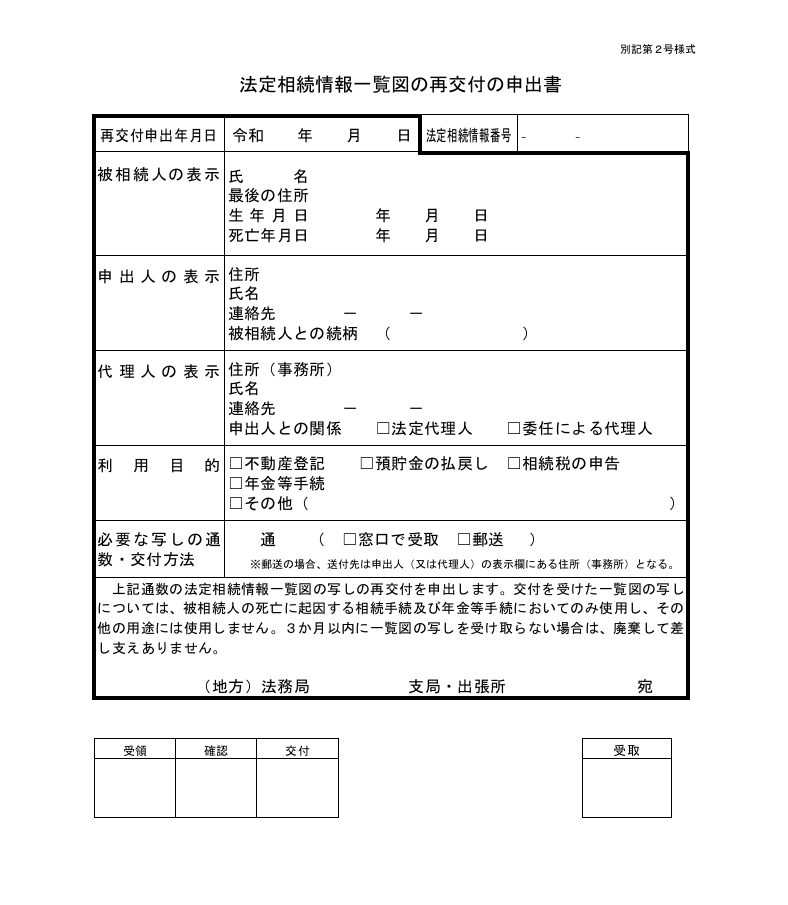

①法定相続情報一覧図の再交付の申出書はダウンロードできる

法定相続情報一覧図は、最初の申出をするときに必要な通数を交付してもらうことができます。

最初の申出をするときには、判明していなかった財産が見つかって相続手続が必要になる場合があります。

相続手続先によっては法定相続情報一覧図の有効期限を決めていて、期限が切れてしまう場合があります。

法定相続情報一覧図は、後日、交付してもらうことができます。

法定相続情報一覧図を後日、交付してもらうことを法定相続情報一覧図の再交付の申出と言います。

法定相続情報一覧図の再交付の申出書は、法務局のホームページからダウンロードすることができます。

法定相続情報一覧図の再交付の申出書は、押印不要です。

押印した場合でも、受け付けてもらえます。

②法定相続情報一覧図の再交付の申出ができる人

最初の申出をするときに申出人として申出書に名前を書いた人だけが、再交付の申出をすることができます。

最初の申出で申出人として申出書に名前を書いていない人は、相続人であっても再交付を受けることはできません。

申出人になっていない他の相続人は、申出人から委任状を書いてもらって再交付の申出をします。

委任状の押印は不要です。

相続人間の関係性などの理由で、後日お願いしにくいことがあるでしょう。

最初の申出をするときに申出人として申出書に名前を書いておいてもらうことをおすすめします。

最初の申出をするとき、多くは代表相続人のひとりが申出人になります。

申出人は、ひとりである必要はありません。

複数の相続人が共同で申出をすることができます。

複数の相続人が共同で申出をした場合、各相続人が再交付の申出をすることができます。

申出人が死亡した場合、申出人の相続人から再交付の申出をすることができます。

③法定相続情報一覧図の再交付の申請先

最初の申出をするときに申出書を提出した法務局に対してだけ、再交付の申出をすることができます。

最初の申出をしたときに申出書を提出した法務局に法定相続情報一覧図が保管されているからです。

④法定相続情報一覧図の再交付の必要書類

法定相続情報一覧図の再交付の申出書に添付する書類は、再交付の申出人の本人確認書類です。

本人確認書類とは、次の書類です。

(1)運転免許証の表裏のコピー

(2)マイナンバーカードの表のコピー

(3)住民票

(4)戸籍の附票

(1)運転免許証の表裏のコピー(2)マイナンバーカードの表のコピーを提出する場合、原本に相違ありませんと記載して申出人が記名します。

記名のみで押印は不要です。

最初の申出の申出人が死亡した場合、申出人の相続人から再交付の申出をすることができます。

申出人の相続人から再交付の申出をする場合、申出人と相続人の戸籍謄本が必要です。

申出人の相続人であることを証明しなければならないからです。

最初の申出から再交付までの間に、申出人の氏名や住所が変更になっている場合があります。

本人確認書類の住所や氏名が最初の申出人の住所や氏名と一致しない場合、移り変わりを証明しなければなりません。

具体的には、戸籍謄本や住民票を用意して移り変わりを証明します。

⑤法定相続情報一覧図の再交付の申出は郵送で提出できる

最初の申出をするときに申出書を提出した法務局に対してだけ、再交付の申出をすることができます。

最初の申出をした法務局が遠方であるかもしれません。

近くの法務局であっても、法務局は平日の日中しか業務を行っていません。

仕事や家事で忙しい人にとっては、出向いて手続をするのは困難でしょう。

法定相続情報一覧図の再交付の申出は、郵送で提出することができます。

再交付してもらった法定相続情報一覧図を自宅へ送ってもらうことができます。

自宅へ返送希望の場合、返信用の宛先を記載した封筒と切手を同封します。

書類に問題がなければ、1週間から10日ほどで再交付した法定相続情報一覧図が届きます。

⑥法務局の窓口まで出向けば即日交付してくれる

法定相続情報一覧図を急いで取得したい場合があるでしょう。

法務局の窓口に出向いた場合、書類に問題がなければ即日交付してもらえます。

法定相続情報一覧図の再交付の申出書は、押印不要です。

法定相続情報一覧図の再交付の申出書に押印をしていなければ、法定相続情報一覧図の受領にも押印不要です。

⑦法定相続情報一覧図の再交付の申出ができる期間

法定相続情報一覧図の保管期限は、5年間です。

保管期限を過ぎると順次、廃棄されます。

5年経過する前に、再交付の申出をしても、最初の申出から5年間で廃棄されます。

廃棄されてしまったら、再交付をしてもらうことはできません。

⑧法定相続情報一覧図の再交付の申出の手数料

法定相続情報一覧図の再交付の申出に手数料はかかりません。

再交付してもらった法定相続情報一覧図を自宅へ送ってもらう場合、郵送料は自分で負担する必要があります。

法定相続情報一覧図の再交付の申出は、司法書士などの専門家に依頼することができます。

司法書士などの専門家に依頼した場合、別途、司法書士報酬がかかります。

3法定相続情報一覧図の作成を司法書士に依頼するメリット

法定相続情報一覧図は、後に登記官が認証文を付して交付されるので、書き方が厳格に決まっています。

法定相続情報一覧図と似たものに、相続関係説明図があります。

相続関係説明図は、登記官が点検をするものではなく、単なる事情説明の書類に過ぎませんから、比較的自由に書くことができます。

これらの違いを理解して、ポイントを押さえて書くことが重要です。

相続手続が少ない場合など、法定相続情報一覧図を作るまでもないこともあるでしょう。

逆に、銀行口座をたくさん持っているなど、相続手続をする手続先が多い場合は、法定相続情報一覧図は大変便利です。

お仕事や家事で忙しい方はこのような手続はすべてお任せいただけます。

すみやかな手続を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

法定相続情報一覧図の委任状は押印不要

1法定相続情報一覧図とは

相続が発生すると、相続人は相続手続をすることになります。

多くの役所や銀行などの金融機関などで、大量の戸籍謄本を提出します。

必要になるのは、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍と相続人の現在戸籍の束です。

相続手続のたびに大量の戸籍を持ち歩くから、汚してしまったり、紛失したりする心配があるでしょう。

戸籍謄本の束を読解するのは、手間のかかる事務です。

大量の戸籍謄本を受け取る役所や銀行などの金融機関にとっても、解読に時間がかかります。

被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのか一目で分かるように家系図のように取りまとめてあると便利です。

この家系図と戸籍謄本等を法務局に提出して、登記官に点検してもらうことができます。

登記官は内容に問題がなかったら、地模様の入った専用紙に認証文を付けて印刷して、交付してくれます。

これが法定相続情報証明制度です。

登記官が地模様の入った専用紙に印刷してくれた家系図のことを法定相続情報一覧図と言います。

多くは家系図のように書きますが、相続人をずらっと書き並べることもできます。

税務申告など連記式の法定相続情報一覧図は提出できない場合があるので、作成前によく確認しましょう。

2法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は委任ができる

①法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができる人

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができるのは、相続人です。

複数の相続人が一度に保管及び交付の申出をすることができます。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書は、申出人氏名などを連記します。

複数の人が一度に保管及び交付の申出をする場合、いずれか一人が代理人を立てることができます。

相続手続が終わらないうちに、相続人が死亡した場合、相続人の相続人が法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができます。

相続手続を司法書士などの専門家に依頼する場合、一緒に依頼することができます。

②法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の委任を受けることができる人

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、自分ですることもできるし代理人を立てて依頼することもできます。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の委任を受けることができる人は、限られています。

親族のほか、司法書士などの専門家です。

親族にあたる人は、次のとおりです。

(1)6親等内の血族

(2)配偶者

(3)3親等内の姻族

専門家は、次の資格のある人です。

(1)弁護士

(2)司法書士

(3)土地家屋調査士

(4)税理士

(5)社会保険労務士

(6)弁理士

(7)海事代理士

(8)行政書士

遺言執行者は、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の代理をすることができます。

3法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の委任状は押印不要

①委任状の書き方が良くないと委任が無効になる

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、代理人を立てて依頼することができます。

適切な委任がされていない場合、代理人は申出人の代わりに手続をすることはできません。

委任状は、書くべきことをきちんと書いてある必要があります。

②委任状に書くべきこと

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の委任状の様式は、法務局のホームページに掲載されています。

委任状に書くべきことは、次のとおりです。

(1)代理人の住所と氏名

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の委任を受けることができる人は、限られています。

親族のほか、司法書士などの専門家です。

親族と司法書士などの専門家以外は、代理人になることができません。

親族に委任する場合、親族の住民票のとおりに記載します。

司法書士などの専門家に委任する場合、専門家の登録した事務所と氏名を記載します。

司法書士などの専門家が代理する場合、専門家の会員証のコピーを提出します。

会員証の記載と相違する場合、委任状が無効になるおそれがあります。

(2)希望する法定相続情報一覧図の写しの交付通数

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出した場合、提出した一覧図と添付書類を法務局で点検します。

問題がなかったら、地模様の入った紙に認証文を入りで印刷して交付してくれます。

希望する交付通数は、何通でも差し支えありません。

相続手続の手続先が多い場合、必要なだけ記載すればいいでしょう。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書にも、交付通数を書く欄があります。

委任状と申出書の交付通数がちがう場合、少ない交付通数しか交付されません。

委任状で委任を受けている交付通数以上は、委任されていないからです。

(3)被相続人の最後の住所(又は本籍)、氏名、死亡年月日

法定相続情報一覧図は、ひとつの相続にひとつの一覧図です。

だれの相続について法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出を依頼するのか明らかにする必要があります。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をする場合、被相続人の戸籍謄本や住民票の除票を提出します。

提出する被相続人の戸籍や住民票の除票の記載を間違いなく書き写します。

被相続人の記載を間違えてしまった場合、適切な委任を受けていなかったと判断されるおそれがあります。

(4)委任日

相続が発生した後の日付であれば、いつでも構いません。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、いつまでにしなければ受付しないなどといったルールはないからです。

委任日の書き忘れのないようにしましょう。

(5)申出人の住所と氏名

申出人の住所と氏名は、本人確認証明書のとおり記載します。

申出人の住所と氏名が本人確認証明書と一致しない場合、本人からの委任があったとは認めてもらえないおそれがあります。

本人確認証明書として、住民票を提出する場合が多いでしょう。

住民票のとおり記載するといいでしょう。

申出人の住所と氏名は記載されていればよく、必ずしも自署である必要はありません。

委任状の記名が自署であっても印刷であっても、押印は不要です。

従来どおり押印して提出した場合であっても、受理されます。

4法定相続情報一覧図と相続登記は司法書士にまとめて依頼できる

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記は、同時申請ができます。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出に必要な書類のほとんどは、相続登記で必要な書類です。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、被相続人の不動産の所在地を管轄する法務局に提出することができます。

相続登記は、被相続人の不動産の所在地を管轄する法務局に提出します。

相続登記がある場合、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記をまとめて司法書士に依頼するのが合理的です。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記を同時に申請する場合、それぞれ委任が必要です。

委任状を2枚作ってもいいし、委任事項をまとめて1枚にしても差し支えありません。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の委任状は記名のみで押印不要です。

相続登記の委任状は、押印が必要です。

委任事項をまとめて1枚にした場合、記名押印が必要です。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をする人の本人確認書類として提出する住民票の写しは、原則として原本還付されません。

原本還付を希望する場合、住民票のコピーに「原本に相違ありません。」と記載して記名する必要があります。

住民票のコピーは記名が必要ですが、押印は不要です。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記を同時申請する場合、司法書士などの専門家が記名することができます。

5法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出を司法書士に依頼するメリット

法定相続情報一覧図は、後に登記官が認証文を付して交付してくれます。

法定相続情報一覧図の書き方は、厳格に決まっています。

法定相続情報一覧図と似たものに、相続関係説明図があります。

相続関係説明図は、登記官が点検をするものではありません。

単なる事情説明の書類に過ぎませんから、比較的自由に書くことができます。

これらの違いを理解して、ポイントを押さえて書くことが重要です。

相続手続が少ない場合は、法定相続情報一覧図を作るまでもないこともあるでしょう。

銀行口座をたくさん持っている場合、相続手続をする手続先が多くなります。

法定相続情報一覧図があると、大変便利です。

相続が発生した場合、家族はたくさんの相続手続でとても忙しくなります。

葬儀の費用などの支払のため、銀行口座の相続手続を先行させたいと考えるかもしれません。

自宅不動産などの相続登記を後回しにしがちです。

要領よく相続手続を進めるためには、不動産の相続登記を先行させるのがおすすめです。

相続登記は、相続手続の中でも難易度が高い手続です。

司法書士などの専門家は、相続登記に必要な戸籍謄本などの書類をすべて準備してくれます。

お仕事や家事で忙しい方は戸籍謄本などの収集だけでも、タイヘンです。

相続登記が終わった後、登記に使った書類は原本還付をしてもらえます。

難易度の高い相続登記で使った書類がすべてあれば、銀行などで書類の不足を指摘されることは大幅に減るからです。

銀行の預貯金などの相続手続についても、サポートを受けることができます。

すみやかな手続を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

法定相続情報一覧図は手書きで作成できる

1法定相続情報一覧図は便利

相続が発生したら、相続人は相続手続をします。

相続手続先は、市区町村役場や金融機関などたくさんあるでしょう。

相続手続では、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要になります。

相続手続のたびに、たくさんの戸籍謄本の束を提出します。

たくさんの戸籍謄本を持ち歩くと、汚してしまったり紛失したりする心配があります。

相続手続先にとっても、たくさんの戸籍謄本の束を解読しなければなりません。

たくさんの相続手続先で、一々手間のかかる事務をすることになります。

法定相続情報一覧図は、被相続人を中心にして相続人の関係を取りまとめた書類です。

家系図のように取りまとめると、どのような続柄の人なのか一目で分かります。

家系図とたくさんの戸籍謄本の束を法務局に提出して、登記官に点検してもらうことができます。

登記官は内容に問題がなかったら、認証文を付けて交付してくれます。

これが法定相続情報証明制度です。

地模様が入った紙に認証文を付けて印刷してしてくれる証明書を法定相続情報一覧図と言います。

多くの場合、家系図のように取りまとめます。

相続人をずらっと書き並べても、差し支えありません。

相続人を書き並べる形式の法定相続情報一覧図は、税務申告などで使うことはできません。

作成前によく確認するといいでしょう。

2家系図を手書きで作成できる

①家系図は法務局で作ってくれない

法定相続情報証明制度では、家系図とたくさんの戸籍謄本の束を法務局に提出して点検してもらうことができます。

家系図と戸籍謄本等の点検をお願いすることを法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出といいます。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をした場合、法務局は点検するだけです。

法務局で家系図を作ってくれるわけではありません。

②ミスがあると家系図は作り直しになる

家系図と戸籍謄本等の点検を点検して、問題がなければ法定相続情報一覧図が交付されます。

提出する家系図は、手書きで作成しても差し支えありません。

作成する場合、ボールペンなど容易に消えない筆記具を使う必要があります。

鉛筆で作成したまま、提出することはできません。

はっきりとした楷書で、書きましょう。

達筆な崩し字で書いた場合、書き直しになるおそれがあります。

書き直しにならなかったとしても、相続手続先の人が読めないかもしれません。

せっかく法定相続情報一覧図を作成しても、相続手続を進められなくなるおそれがあります。

登記官が点検して問題が見つかった場合、作り直しになります。

指摘事項だけを二重線などで訂正することはできません。

法定相続情報一覧図を提出した場合、たくさんの戸籍謄本の束を提出したのと同じ効果があります。

法定相続情報一覧図は、法務局の認証文が入った証明書だからです。

作り直しになった場合、全部を書き直す必要があります。

家系図を手書きで作成することはできますが、あまりおすすめできません。

③家系図の書き方ルールは厳格

法定相続情報一覧図は、法務局が認証文を入れて発行する証明書です。

法定相続情報一覧図は、書き方が厳格に決まっています。

必要な事項が書いてなかったり、余計なことが書いてあると書き直しになります。

被相続人の本籍や相続人の住所は、書いてもおくことができます。

相続登記など相続手続において、相続人の住所が求められることも多いものです。

住所を書いておく方が便利でしょう。

住所を記載する場合は、添付する住民票などの資料の記載どおり一字一句間違いなく書く必要があります。

〇〇県の表記を勝手に追加したり〇〇県の表記を勝手に省略したりすると、書き直しになります。

大字や番地などの記載を省略するだけでも、書き直しになります。

戸籍謄本や住民票の記載と異なる略字を書いた場合、書き直しになります。

「子」は受理されますが、「実子」は書き直しになります。

戸籍謄本には「実子」という表現がされないからです。

非嫡出子であって戸籍の記載が「男」「女」の場合、「子」は受理されます。

「長男」「長女」などの記載は、書き直しになります。

登記官が点検して問題が見つかれば、書き直しをする必要があります。

家系図を手書きで作成した場合、書き直しが大変になります。

3法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書は手書きで作成できる

①法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書はダウンロードできる

家系図と戸籍謄本等の点検をお願いする場合、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書を提出します。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書は、法務局のホームページからダウンロードすることができます。

ダウンロードした様式を印刷して、手書きで作成することができます。

②複数の人が申出人になることができる

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができるのは、相続人とその代理人です。

遺言執行者は、遺言執行の一環として法定相続情報一覧図の保管及び申出の申出人になることができます。

相続人が複数いる場合、複数の相続人が共同で申出人になることができます。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書は、申出人氏名などを連記します。

後日、法定相続情報一覧図が追加で必要になるかもしれません。

法定相続情報一覧図は、再交付をしてもらうことができます。

再交付をしてもらえるのは、最初の申出で申出人になった人だけです。

複数の人が共同で保管及び交付の申出をした場合、各自で再交付の申出をすることができます。

③法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書は押印不要

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書は、記名だけで差し支えありません。

申出人の押印は、不要です。

従来どおり、押印して提出しても受け付けてもらえます。

4委任状を手書きで作成できる

①申出人は代理人に委任できる

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、申出人が自分で手続することができます。

申出人は代理人を立てて、依頼することができます。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の委任を受けることができる人は、限られています。

親族のほか、司法書士などの専門家です。

親族にあたる人は、次のとおりです。

(1)6親等内の血族

(2)配偶者

(3)3親等内の姻族

専門家は、次の資格のある人です。

(1)弁護士

(2)司法書士

(3)土地家屋調査士

(4)税理士

(5)社会保険労務士

(6)弁理士

(7)海事代理士

(8)行政書士

複数の申出人がいる場合、一部の申出人が代理人を立てて手続を依頼することができます。

相続手続を司法書士などの専門家に依頼する場合、一緒に依頼することができます。

相続登記がある場合、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出を一緒に手続をすることができます。

相続登記と法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、司法書士に依頼することができます。

②委任状で依頼内容を証明する

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、代理人に依頼することができます。

代理人になる人に委任状を渡して、依頼内容を証明します。

委任状は、手書きで作成することができます。

委任状に書く内容は、次のとおりです。

(1)代理人の住所と氏名

(2)希望する法定相続情報一覧図の写しの交付通数

(3)被相続人の最後の住所(又は本籍)、氏名、死亡年月日

(4)委任日

(5)申出人の住所と氏名

委任状の内容が適切に記載されていない場合、適切な委任を受けていないと判断されるでしょう。

委任状の内容は本人が委任した内容だから、補正が認められないことが多いものです。

適切な委任を受けていないと判断された場合、いったん取下げてやり直しになります。

③委任状は押印不要

委任状は、記名だけで差し支えありません。

申出人の押印は、不要です。

従来どおり、押印して提出しても受け付けてもらえます。

5法定相続情報一覧図の再交付の申出書を手書きで作成できる

①法定相続情報一覧図の再交付は最初の申出人だけ申出ができる

最初の申出をするときには、判明していなかった財産が見つかることがあります。

相続手続が追加で必要になります。

相続手続先によっては、独自ルールで法定相続情報一覧図の有効期限を決めています。

期限が切れてしまった場合、法定相続情報一覧図の再交付を受けることができます。

法定相続情報一覧図の再交付の申出書は、法務局のホームページからダウンロードすることができます。

ダウンロードした様式を印刷して、手書きで作成することができます。

法定相続情報一覧図の再交付の申出書は、最初の申出をしたときの申出人だけ提出できます。

相続人であっても最初の申出で申出人になっていない人は、再交付の申出をすることはできません。

②最初の申出人から委任状

最初の申出のとき、申出人になっていない人は法定相続情報一覧図の再交付の申出書を提出することができません。

最初の申出で申出人になった人に依頼して、手続してもらう必要があります。

親族であれば、申出人の代理人になることができます。

最初の申出で申出人になった人から委任状を出してもらうことで、手続をすることができます。

最初の申出人から委任状を出してもらうとき、委任状は手書きで作成することができます。

委任状は、記名するだけで押印は不要です。

従来どおり、押印しても差し支えありません。

6法定相続情報一覧図の作成を司法書士に依頼するメリット

法定相続情報一覧図は、後に登記官が認証文を付して交付されるので、書き方が厳格に決まっています。

法定相続情報一覧図と似たものに、相続関係説明図があります。

相続関係説明図は、登記官が点検をするものではなく、単なる事情説明の書類に過ぎません。

比較的自由に、書くことができます。

これらの違いを理解して、ポイントを押さえて書くことが重要です。

相続手続が少ない場合など、法定相続情報一覧図を作るまでもないこともあるでしょう。

銀行口座をたくさん持っているなど、相続手続をする手続先が多い場合は、法定相続情報一覧図は大変便利です。

仕事や家事で忙しい方は、手続をすべてお任せいただけます。

すみやかな手続を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

死亡した相続人がいるときの法定相続情報一覧図

1法定相続情報一覧図とは

相続が発生すると、相続人は多くの役所や銀行などの金融機関などで相続手続をすることになります。

相続手続のたびに、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍と相続人の現在戸籍の束を提出しなければなりません。

大量の戸籍を持ち歩くと汚してしまったり、紛失する心配があるでしょう。

受け取る役所や銀行などの金融機関にとっても、戸籍謄本の束を読解するのは手間のかかる事務です。

被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのか一目で分かるように家系図のように取りまとめてあると便利です。

この家系図と戸籍謄本等を法務局に提出して、登記官に点検してもらうことができます。

登記官は内容に問題がなかったら、地模様の入った専用紙に認証文を付けて印刷して、交付してくれます。

これが法定相続情報証明制度です。

登記官が地模様の入った専用紙に印刷してくれた家系図のことを法定相続情報一覧図と言います。

多くは家系図のように書きますが、相続人をずらっと書き並べることもできます。

税務申告など連記式の法定相続情報一覧図は提出できない場合があるので、作成前によく確認しましょう。

2数次相続と代襲相続のちがい

①数次相続とは

相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産になります。

共有財産になった相続財産は、相続人全員で話し合いによる分け方の合意が不可欠です。

相続財産の分け方について、話し合いがまとまる前に、相続人が死亡して新たな相続が発生することがあります。

最初の相続の手続中に相続人が死亡して、さらに相続が発生した状態を数次相続と言います。

数次相続は、どこまででも続きます。

どこまで続くかについて、法律上の制限はありません。

最初の相続を一次相続、相続人が死亡した相続を二次相続と言います。

二次相続の相続人が死亡すると、三次相続、さらに、四次相続、五次相続という場合もあります。

相続人が死亡して新たな相続が発生することを、まとめて、数次相続と言います。

②代襲相続とは

数次相続も代襲相続も相続が複雑になる代表例です。

相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することがあります。

これを代襲相続と言います。

数次相続は、相続が発生した「後」に、相続人が死亡した場合です。

代襲相続は、相続が発生する「前」に、相続人が死亡した場合です。

数次相続では、死亡した相続人の相続人が最初の相続の遺産分割協議に参加します。

代襲相続では、死亡した相続人の直系卑属が最初の相続の遺産分割協議に参加します。

3数次相続があるときの法定相続情報一覧図の書き方

①ひとつの相続にひとつの法定相続情報一覧図

数次相続では、最初の相続と次の相続が発生しています。

数次相続が発生している場合、法定相続情報一覧図は一緒に作ることはできません。

最初の相続の法定相続情報一覧図と次の相続の法定相続情報一覧図は、別々に作ります。

最初の相続の法定相続情報一覧図には、生きていた相続人はそのまま記載します。

法定相続情報一覧図は、その相続における相続人を見やすく取りまとめた書類だからです。

法定相続情報一覧図を作成したときには、すでに死亡した相続人について死亡日を書くことはできません。

死亡日を記載した場合、書き直しになります。

すでに死亡した相続人について、死亡時の住所を記載することができます。

最初の相続が発生したときには、生きていた相続人だからです。

死亡した相続人について、あらためて法定相続情報一覧図を作成します。

法定相続情報一覧図を見るときは、相続が発生したときに生きていた相続人が現在は死亡しているかもしれないということに注意する必要があります。

②複数の相続をまとめた相続関係説明図があると便利

相続関係説明図は単なる説明のための家系図です。

法務局の点検や認証文はありません。

単に説明のために自由に書くことができます。

数次相続をひとまとめにした相続関係説明図を作ると、相続全体が分かりやすくなります。

複数の法定相続情報一覧図を提出する場合、相続関係説明図を一緒に添付すると親切でしょう。

③死亡した相続人の相続人は最初の相続の申出人になれる

最初の相続における死亡した相続人の相続人は、最初の相続の法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。

死亡した相続人の相続人は、相続人の地位を相続しているからです。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をする場合、家系図に申出人を記載しなければなりません。

通常の相続であれば申出人は家系図に現れていますから、家系図の氏名の近くに申出人と記載します。

数次相続の場合、死亡した相続人の相続人が最初の相続の法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。

死亡した相続人の相続人は、最初の相続の家系図に相続人として現れません。

家系図に現れない人が申出人になる場合、作成者氏名の近くにまとめて記載します。

4代襲相続があるときの法定相続情報一覧図の書き方

①代襲相続があるときはひとつの法定相続情報一覧図

代襲相続とは、相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもが相続することです。

相続人になるはずだった人とその子どもも被相続人より先に死亡した場合、相続人になるはずだった人の子どもの子どもが相続します。

代襲相続が複数発生している場合であっても、ひとつの法定相続情報一覧図に取りまとめます。

代襲相続人は、相続人だからです。

②相続人になるはずだった人の氏名は記載できない

被相続人より先に死亡した子どもは、「被代襲者」と記載して死亡年月日を記載します。

被代襲者の名前を記載することはできません。

被代襲者は被相続人より先に死亡しているから、相続とは関係がないからです。

③相続人が廃除されたら法定相続情報一覧図に記載できない

相続人が廃除された場合にも、代襲相続は発生します。

相続人が廃除された場合、法定相続情報一覧図に記載することはできません。

廃除された場合、相続人になることはできないからです。

廃除は、戸籍で確認することができます。

戸籍で確認することができるから、法定相続情報一覧図に記載した場合、書き直しになります。

廃除された相続人は、被代襲者と記載することもできません。

廃除された相続人の代襲相続人を記載することもできません。

④相続人が欠格になっても法定相続情報一覧図に記載する

相続人が欠格になった場合、法定相続情報一覧図に記載します。

欠格は戸籍に記載されないからです。

戸籍謄本で確認することができないから、法定相続情報一覧図に記載しない場合、書き直しになります。

欠格になった場合、相続人になることはできません。

欠格に該当する証明書を添付しても、相続欠格であることを記載することはできません。

欠格になった相続人は、被代襲者と記載することもできません。

廃除された相続人の代襲相続人を記載することもできません。

5相続人のいない子どもは法定相続情報一覧図に書けない

法定相続情報一覧図には、被相続人の相続に関係ないことを記載することはできません。

被相続人の子どもであっても、被相続人より先に死亡していて、かつ、子どもの子どもなど代襲相続をする人がいない場合、死亡した子どもを書くことはできません。

死亡した子どもは、相続とは関係がないからです。

6死亡した配偶者がいるときの法定相続情報一覧図の書き方

①先に死亡した配偶者は相続人ではない

法定相続情報一覧図には、被相続人の相続に関係ないことを記載することはできません。

被相続人より先に死亡した配偶者は、法定相続情報一覧図に書けません。

被相続人より先に死亡した配偶者は、相続人ではないからです。

離婚した元配偶者も、法定相続情報一覧図に書けません。

内縁・事実婚の配偶者も、法定相続情報一覧図に書けません。

どちらも、相続人ではないからです。

具体的な氏名や生年月日、死亡年月日を記載せず、「元配偶者」「男」「女」であれば書き直しにはなりません。

②相続関係説明図には死亡した配偶者を記載する

相続関係説明図は、被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのかを一目で分かるように、家系図のように取りまとめた書類のことです。

単に説明のための書類なので、実情を自由に記載することができます。

相続関係説明図には、死亡した配偶者や離婚した配偶者も記載します。

7相続関係説明図と法定相続情報一覧図の作成を司法書士に依頼するメリット

相続関係説明図は比較的自由に相続に関係する事項を記入することができます。

手続先の人が見やすいものを作る必要があります。

法定相続情報一覧図は、法務局が確認して認証文を入れてもらうものです。

法定相続情報一覧図は、書き方に細かいルールがあります。

これらの違いを理解して、ポイントを押さえて作成する必要があります。

前提として、相続人確定のための戸籍収集や遺産分割協議書の作成もあります。

このような戸籍等の取り寄せも含め、手続をおまかせいただけます。

お仕事や家事でお忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続をまるっと依頼できます。

ご家族にお世話が必要な方がいて、お側を離れられない方からのご相談もお受けしております。

間違いのない相続関係説明図の作成や法定相続情報一覧図の作成を考えている方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

法定相続情報一覧図の申出人に遺言執行者

1法定相続情報一覧図があると便利

相続が発生すると、相続人は相続手続をすることになります。

相続手続先は、多くの市区町村役場や銀行などの金融機関などです。

相続手続では、たくさんの戸籍謄本を提出します。

相続手続のたびに、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と相続人の現在戸籍の束が必要になるからです。

大量の戸籍謄本を持ち歩くと汚してしまったり、紛失する心配があるでしょう。

受け取る市区町村役場や銀行などの金融機関にとっても、戸籍謄本の束を読解するのは手間のかかる事務です。

被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのか一目で分かるように家系図のように取りまとめてあると便利です。

この家系図と戸籍謄本等を法務局に提出して、登記官に点検してもらうことができます。

登記官は内容に問題がなかったら、地模様の入った専用紙に認証文を付けて印刷して、交付してくれます。

これが法定相続情報証明制度です。

登記官が地模様の入った専用紙に印刷してくれた家系図のことを法定相続情報一覧図と言います。

多くは家系図のように書きますが、相続人をずらっと書き並べることもできます。

税務申告など連記式の法定相続情報一覧図は提出できない場合があるので、作成前によく確認しましょう。

2法定相続情報一覧図の申出人に遺言執行者

①相続人は申出人になれる

相続人は、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の申出人になることができます。

相続人は、自分で手続をすることができます。

司法書士などの専門家や他の家族を代理人に立てて、手続を依頼することもできます。

相続人は、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の申出人になることができます。

②相続人の地位を相続した人は申出人になれる

相続が発生したときには生きていたのに、相続手続中に相続人が死亡することがあります。

相続手続中に相続人が死亡して、次の相続が発生することを数次相続と言います。

相続手続中に相続人が死亡した場合、相続人の地位が相続されます。

死亡した相続人の相続人は、相続人の地位を相続した人です。

死亡した相続人の相続人は、最初の相続の相続人ではありません。

相続人の地位を相続した人は、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の申出人になることができます。

③遺言執行者は申出人になれる

被相続人が生前に遺言書を作成している場合があります。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。

遺言執行者がいると、相続手続をおまかせすることができます。

遺言者にとっては、遺言書の内容を実現してもらえるので安心です。

相続人にとっても、わずらわしい相続手続をおまかせすることができるのでラクです。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、遺言執行の一環と言えます。

遺言執行者は、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の申出人になることができます。

④受遺者は申出人になれない

被相続人は、自分の死後だれに財産を引き継いでもらうのか自由に決めることができます。

遺言書を作成して、相続人や相続人以外の人に財産を受け継いでもらうことができます。

遺贈とは、遺言書で財産を相続人や相続人以外の人に受け継いでもらうことです。

遺贈で財産を受け取る人を受遺者と言います。

相続人は、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の申出人になることができます。

相続人でない受遺者は、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の申出人になることができません。

包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有すると民法にあります。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の申出人になることができるように思うかもしれません。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の申出人になることができるのは、戸籍謄本で確認できる人に限られています。

受遺者は、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の申出人になれません。

⑤成年後見人は認知症の人の代理で手続ができる

相続人は、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の申出人になることができます。

相続人が認知症であることがあります。

認知症になると、物事のメリットデメリットを充分に判断することができなくなります。

成年後見人は、物事のメリットデメリットを充分に判断することができなくなった人をサポートする人です。

成年後見人は認知症の人に代わって、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。

成年後見人は、認知症の人に代わって手続をするだけです。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出の申出人は、認知症の本人です。

成年後見人は、認知症の人に代わって法定相続情報一覧図の作成をすることができます。

法定相続情報一覧図には、作成者の住所と氏名を記載します。

認知症の人の住所と氏名を記載したうえで、成年後見人の住所と氏名を記載します。

成年後見人は、認知症の人に代わって作成しただけだからです。

成年後見人が弁護士や司法書士などの専門家である場合、「弁護士」「司法書士」などの記載はしません。

弁護士や司法書士として依頼を受けて作成したものではないからです。

成年後見人は認知症の人の代理で法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。

⑥法定相続情報証明制度を利用できない場合がある

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をする場合、被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本を提出します。

必要な戸籍謄本を提出できない場合、法定相続情報証明制度を利用することができません。

被相続人や相続人に日本国籍がない人が含まれている場合、戸籍謄本を提出できません。

法定相続情報証明制度を利用できない場合、相続人であっても申出人になることはできません。

3申出人は法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書に名前を書く人

①複数の人が申出人になることができる

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書と記載例は、法務局のホームページからダウンロードすることができます。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書に名前を書く人が申出人です。

ダウンロードした申出書の記載例を見ると、申出人の表示欄は一人だけ書いてあります。

申出人は一人に決めなければならないという意味ではありません。

複数の人が申出人になることができます。

②申出人は一覧図に記載が必要

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をするとき、一覧図は自分で作成して提出します。

法務局が一覧図を作ってくれるのではありません。

一覧図を作る場合、申出人を記載する必要があります。

相続人が申出人になる場合、一覧図に名前が出ているでしょう。

名前の近くに申出人と添え書きをします。

相続人の地位を相続した人が申出人になる場合、一覧図に名前が出ていません。

最初の相続が発生したとき、死亡した相続人は生きていたから、死亡した相続人の名前を記載するからです。

法定相続情報一覧図は、被相続人一人につき一つの一覧図を作ります。

2つの相続をまとめた一覧図を作ることはできません。

2つの相続をまとめた一覧図を提出した場合、作り直しになります。

2つの相続をまとめた一覧図を作ることはできないから、最初の相続の一覧図に死亡した相続人の相続人の名前は出ていません。

一覧図に名前が出ていない人が申出人になる場合、右下などに代理人の氏名、作成年月日を書く近くにまとめて書きます。

申出人の記載がない場合、作り直しになります。

③申出書に申出人の押印は不要

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書は、押印不要です。

申出人は、押印をする必要はありません。

④申出人は委任状に押印が不要

申出人は、自分で手続をすることができます。

司法書士などの専門家や他の家族を代理人に立てて、手続を依頼することもできます。

司法書士などの専門家や他の家族に手続を依頼する場合、委任状が必要になります。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書の委任状は、押印不要です。

申出人は、押印する必要はありません。

司法書士などの専門家や他の家族が手続する場合、依頼を受けた専門家や家族は申出書に押印する必要はありません。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出だけ手続をすることもできるし相続登記と一緒に手続をすることもできます。

相続登記と法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出を一緒に司法書士などの専門家に依頼することができます。

まとめて依頼する場合、司法書士などの専門家にそれぞれ委任をする必要があります。

それぞれの委任事項を1枚の委任状に取りまとめることができます。

1枚の委任状に取りまとめた場合、委任状に押印が必要です。

相続登記の委任状は、押印を省略することができないからです。

4申出人は本人確認書類の提出が必要

①本人確認書類とは

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書には、申出人の本人確認書類を提出する必要があります。

本人確認書類とは、次の書類です。

(1)運転免許証の表裏のコピー

(2)マイナンバーカードの表のコピー

(3)住民票

(4)戸籍の附票

(1)運転免許証の表裏のコピー(2)マイナンバーカードの表のコピーを提出する場合、原本に相違ありませんと記載して申出人が記名します。

記名のみで押印は不要です。

(3)住民票(4)戸籍の附票は、コピーではなく市区町村役場で発行されたものをそのまま提出します。

②本人確認書類は原本還付してもらうことができる

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書には、申出人の本人確認書類の他に被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を提出します。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本は、原則として原本還付されます。

原則として原本還付されるから、コピーを提出する必要はありません。

本人確認書類は、原則として原本還付されません。

本人確認書類は、希望したときだけ原本還付されます。

原本還付を希望する場合、本人確認書類のコピーも一緒に添付します。

コピーに、原本に相違ありませんと記載して申出人が記名します。

記名のみで押印は不要です。

余白がない場合は、コピーの裏面に記載することができます。

5法定相続情報一覧図の作成を司法書士に依頼するメリット

法定相続情報一覧図は、後に登記官が認証文を付して交付されるので、書き方が厳格に決まっています。

法定相続情報一覧図と似たものに、相続関係説明図があります。

相続関係説明図は、単なる事情説明の書類に過ぎません。

登記官が点検をするものではないから、比較的自由に書くことができます。

これらの違いを理解して、ポイントを押さえて書くことが重要です。

相続手続が少ない場合など、法定相続情報一覧図を作るまでもないこともあるでしょう。

銀行口座をたくさん持っているなど、相続手続をする手続先が多い場合は、法定相続情報一覧図は大変便利です。

仕事や家事で忙しい方は、このような手続はすべてお任せいただけます。

すみやかな手続を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

離婚再婚した人の法定相続情報一覧図

1法定相続情報一覧図は便利

相続が発生すると、相続人は多くの役所や銀行などの金融機関などで相続手続をすることになります。

相続手続のたびに、たくさんの戸籍が必要になります。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍と相続人の現在戸籍の束を提出します。

大量の戸籍を持ち歩くと、汚してしまったり紛失したりする心配があるでしょう。

受け取る役所や銀行などの金融機関にとっても、戸籍謄本の束を読解するのは手間のかかる事務です。

被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのか一目で分かるように家系図のように取りまとめてあると便利です。

この家系図と戸籍謄本等を法務局に提出して、登記官に点検してもらうことができます。

登記官は内容に問題がなかったら、地模様の入った専用紙に認証文を付けて印刷して、交付してくれます。

これが法定相続情報証明制度です。

登記官が地模様の入った専用紙に印刷してくれた家系図のことを法定相続情報一覧図と言います。

多くは家系図のように書きますが、相続人をずらっと書き並べることもできます。

税務申告など連記式の法定相続情報一覧図は提出できない場合があります。

作成前に、よく確認しましょう。

2父母が離婚しても子どもは相続人

①相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

誰が相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は、次のとおりです。

(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

だから、子どもがいるのに、親などの直系尊属が相続人になることはないのです。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

子どもがいたが被相続人より先に死亡していた場合、子どもの子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

兄弟姉妹が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹の子ども

②父母が離婚しても子どもは相続人になる

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

実の子どもはもちろんのこと、子どもです。

養子縁組した養子は、子どもです。

認知した子どもは、子どもです。

出生前の胎児も、子どもです。

離婚した後、元配偶者が引き取った子どもも、子どもです。

子どもは、相続人になります。

被相続人が離婚しても、子どもであることには変わりません。

親権をどちらが持っていたとしても、子どもでなくなることはありません。

長年音信不通であったとしても、子どものままです。

子どもは、相続人になります。

被相続人の子どもが第三者を養親とする養子縁組をすることがあります。

普通養子による養子縁組であれば、相続人になります。

普通養子による養子縁組は、実親との親子関係が存続するからです。

特別養子による養子縁組であれば、相続人になりません。

特別養子による養子縁組は、実親との親子関係がなくなるからです。

③再婚後に生まれた子どもは相続人になる

被相続人が再婚した後に、子どもが誕生することがあります。

再婚後に誕生した子どもは、被相続人の子どもです。

父母が離婚しても、結婚していても、子どもは子どもです。

前婚の子どもも後婚の子どもも、権利は全く一緒です。

被相続人の子どもであることに、変わりはないからです。

④再婚した配偶者の連れ子は相続人ではない

子どもとは、被相続人と血縁関係がある子どもだけではありません。

被相続人と養子縁組をした養子は、子どもです。

再婚した配偶者に、連れ子がいることがあります。

再婚配偶者の連れ子は、被相続人と血縁関係がありません。

再婚配偶者の連れ子は、相続人にはなりません。

被相続人が再婚配偶者の連れ子と養子縁組をした場合、連れ子は養子になります。

被相続人の養子は、被相続人の子どもです。

被相続人の子どもは、相続人になります。

相続人として相続させたい場合は、連れ子と養子縁組をする必要があります。

3離婚再婚した人の法定相続情報一覧図の書き方

①法定相続情報一覧図の基本的なルール

法定相続情報一覧図は、書き方が厳格に決まっています。

登記官は、提出された戸籍謄本等と家系図の点検をするだけです。

法務局で家系図を作ってくれるわけではありません。

A4サイズの紙を縦置きにして記載します。

書き方のルールを守っているのであれば、手書きでもパソコンで作っても構いません。

鉛筆書きのまま提出することはできません。

手書きをするときは、はっきりと判読できるように楷書で書きます。

下から5センチは余白にします。

この余白に、登記官が認証文を入れてくれるからです。

②子どもは記載する

必要な事項が書いてなかったり、余計なことが書いてあると書き直しになります。

書くべき内容は、次のとおりです。

(1)被相続人の氏名

(2)被相続人の生年月日

(3)被相続人の最後の住所

(4)被相続人の死亡日

(5)相続人の氏名

(6)相続人の生年月日

(7)相続人の続柄

(8)申出人の氏名

(9)代理人の氏名

(10)作成年月日

父母が離婚しても、子どもは相続人です。

相続人なのに一覧図に記載がされていない場合、書き直しになります。

被相続人と疎遠な子どもが相続手続に関わりたくない場合、相続放棄をすることができます。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、相続人でなくなります。

子どもが相続放棄をした場合、一覧図に記載を省略することはできません。

戸籍謄本に相続放棄は記載されないからです。

相続放棄をした子どもを一覧図に記載しなかった場合、書き直しになります。

家庭裁判所から届いた相続放棄申述受理通知書を提出しても、記載は必要です。

相続放棄申述受理通知書を提出することができないからです。

誤って相続放棄申述受理通知書を提出しても、審査の対象にしてもらえません。

一覧図には相続放棄した子どもを記載する必要があります。

相続人の続柄は「長男」「長女」などと書きます。

「子」と書いても、差支えありません。

再婚歴がある場合、複数の長男がいたり、複数の長女がいることがあります。

戸籍謄本に記載してあるとおり、そのまま記載します。

法定相続情報一覧図は、戸籍謄本や住民票の記載を取りまとめたものだからです。

③元配偶者は記載できない

法定相続情報一覧図は、相続と関係ない記載をすることはできません。

離婚した元配偶者は相続人でないから、記載することはできません。

元配偶者が健在であっても死亡していても、記載することはできません。

元配偶者が健在であっても死亡していても、相続人ではないからです。

具体的な氏名や生年月日、死亡年月日を記載することはできません。

「元配偶者」「男」「女」であれば、書き直しにはなりません。

④子どもは法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができる

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができるのは、相続人とその代理人です。

保管及び交付の申出をする人の人数に、制限はありません。

相続人の一人であっても相続人の複数であっても申出人になることができます。

後日、法定相続情報一覧図が追加で必要になるかもしれません。

法定相続情報一覧図は、手続すれば再交付をしてもらうことができます。

再交付をしてもらえるのは、最初の申出で申出人になった人だけです。

複数の人が共同で保管及び交付の申出をした場合、各自で再交付の申出をすることができます。

最初の申出で申出人になった人以外の人が再交付をしてもらいたくなることがあります。。

最初の申出で申出人になった人から委任状を出してもらう必要があります。

4離婚再婚した人の相続関係説明図の書き方

法定相続情報一覧図も相続関係説明図も、被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのかを一目で分かるように、取りまとめた書類です。

相続関係説明図は戸籍謄本を提出する際に、当事者が内容を説明するものです。

単に当事者が内容を説明するために作っただけで、法務局が内容を点検したものではありません。

相続関係説明図は、相続に必要な情報を比較的自由に記入できます。

離婚再婚した人の相続関係説明図を書く場合、相続人にならない元配偶者を記載することができます。

元配偶者を記載して、離婚年月日を記載すると分かりやすいでしょう。

提出先の人が分かりやすいように、見やすく作るといいでしょう。

5相続関係説明図と法定相続情報一覧図の作成を司法書士に依頼するメリット

相続関係説明図は、比較的自由に相続に関係する事項を記入することができます。

提出を受ける人が見やすい書類である必要があります。

法定相続情報一覧図は、法務局が確認して認証文を入れてもらうものです。

書き方に細かいルールがあります。

これらの違いを理解して、ポイントを押さえて作成する必要があります。

前提として、相続人確定のための戸籍収集や遺産分割協議書の作成もあります。

このような戸籍等の取り寄せも含め、手続をおまかせいただけます。

お仕事や家事でお忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続をまるっとおまかせすることができます。

ご家族にお世話が必要な方がいて、お側を離れられない方からのご相談もお受けしております。

間違いのない相続関係説明図の作成や法定相続情報一覧図の作成を考えている方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

代襲相続があるときの法定相続情報一覧図

1法定相続情報一覧図があると便利

相続が発生すると、相続人は多くの役所や銀行などの金融機関などで相続手続をすることになります。

相続手続のたび、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍と相続人の現在戸籍の束を提出しなければなりません。

大量の戸籍を持ち歩くと汚してしまったり、紛失する心配があるでしょう。

受け取る役所や銀行などの金融機関にとっても、戸籍謄本の束を読解するのは手間のかかる事務です。

被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのか一目で分かるように家系図のように取りまとめてあると便利です。

この家系図と戸籍謄本等を法務局に提出して、登記官に点検してもらうことができます。

登記官は内容に問題がなかったら、地模様の入った専用紙に認証文を付けて印刷して、交付してくれます。

これが法定相続情報証明制度です。

登記官が地模様の入った専用紙に印刷してくれた家系図のことを法定相続情報一覧図と言います。

多くは家系図のように書きますが、相続人をずらっと書き並べることもできます。

税務申告など連記式の法定相続情報一覧図は提出できない場合があるので、作成前によく確認しましょう。

2代襲相続と数次相続のちがい

①代襲相続は相続人が先に死亡

代襲相続も数次相続も、相続が複雑になる代表例です。

相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することがあります。

これを代襲相続と言います。

代襲相続は、相続が発生する「前」に、相続人が死亡した場合です。

数次相続は、相続が発生した「後」に、相続人が死亡した場合です。

②数次相続は相続人が後に死亡

相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産になります。

共有財産になった相続財産は、相続人全員で話し合いによる分け方の合意が不可欠です。

相続財産の分け方について、話し合いがまとまる前に、相続人が死亡して新たな相続が発生することがあります。

最初の相続の手続中に相続人が死亡して、さらに相続が発生した状態を数次相続と言います。

数次相続は、どこまででも続きます。

どこまで続くかについて、法律上の制限はありません。

最初の相続を一次相続、相続人が死亡した相続を二次相続と言います。

二次相続の相続人が死亡すると、三次相続、さらに、四次相続、五次相続という場合もあります。

相続人が死亡して新たな相続が発生することを、まとめて、数次相続と言います。

代襲相続では、死亡した相続人の直系卑属が最初の相続の遺産分割協議に参加します。

数次相続では、死亡した相続人の相続人が最初の相続の遺産分割協議に参加します。

3代襲相続があるときの法定相続情報一覧図の書き方

①代襲相続があるときはひとつの法定相続情報一覧図

代襲相続とは、相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡したため、相続人になるはずだった人の子どもが相続することです。

相続人になるはずだった人とその子どもも被相続人より先に死亡した場合、相続人になるはずだった人の子どもの子どもが相続します。

代襲相続が複数発生している場合であっても、ひとつの法定相続情報一覧図に取りまとめます。

代襲相続人は、相続人だからです。

②被代襲者の氏名は記載できない

代襲相続では、相続人になるはずだった人が先に死亡しています。

相続人になるはずだった人を被代襲者と言います。

被相続人より先に死亡した子どもは、「被代襲者」と記載して死亡年月日を記載します。

被代襲者の名前を記載することはできません。

被代襲者は被相続人より先に死亡しているから、相続とは関係がないからです。

被代襲者の氏名は記載したら、書き直しになります。

③相続人が廃除されたら法定相続情報一覧図に記載できない

相続人が廃除された場合にも、代襲相続は発生します。

相続人が廃除された場合、法定相続情報一覧図に記載することはできません。

廃除された場合、相続人になることはできないからです。

相続人が廃除された場合、戸籍謄本で確認することができます。

戸籍謄本で確認することができるから、法定相続情報一覧図に記載した場合、書き直しになります。

廃除された相続人は、被代襲者と記載することもできません。

廃除された相続人の代襲相続人を記載することもできません。

④相続人が欠格になっても法定相続情報一覧図に記載する

相続人が欠格になった場合、法定相続情報一覧図に記載します。

相続人が欠格になった場合、戸籍に記載されないからです。

戸籍謄本で確認することができないから、法定相続情報一覧図に記載しない場合、書き直しになります。

相続人が欠格になった場合、相続人になることはできません。

欠格に該当する証明書を添付しても、相続欠格であることを記載することはできません。

欠格になった相続人は、被代襲者と記載することもできません。

廃除された相続人の代襲相続人を記載することもできません。

⑤相続人が相続放棄をしても代襲相続しない

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄を希望する申立てをします。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなくなります。

相続放棄が認められた場合、法定相続情報一覧図に記載します。

相続放棄は、戸籍に記載されないからです。

戸籍謄本で確認することができないから、法定相続情報一覧図に記載しない場合、書き直しになります。

相続放棄が認められた場合、相続放棄をした人の子どもは代襲相続しません。

相続放棄は、代襲原因ではないからです。

⑥2枚に渡る法定相続情報一覧図を作成することができる

法定相続情報一覧図に記載する相続人がたくさんいる場合、1枚の紙に書き切れません。

2枚以上に渡る法定相続情報一覧図を作成することができます。

1/2、2/2と書いて複数枚であることを明示します。

書き切れない相続関係に「2/2の①に続く」と書いておくと分かりやすいでしょう。

4配偶者は代襲相続できない

①配偶者が先に死亡しても配偶者の連れ子は代襲相続しない

被代襲者になるのは、子どもや兄弟姉妹だけです。

配偶者は、被代襲者になることはできません。

配偶者の連れ子は、代襲相続人になることはできません。

配偶者は、被代襲者になることはできないからです。

配偶者の連れ子は、被相続人の卑属ではありません。

被相続人の卑属ではないから、配偶者の連れ子が代襲相続人になることはできません。

配偶者の連れ子は、直接の相続人になることもありません。

子どもがいる人と結婚した場合、連れ子と同居していても親子関係はありません。

親子関係を作りたい場合、養子縁組をする必要があります。

養子縁組をしたら、被相続人の子どもになります。

子どもとして、直接の相続人になることができます。

配偶者が被相続人より先に死亡した場合、配偶者は相続人ではありません。

配偶者が被相続人より先に死亡しても、配偶者の連れ子は代襲相続しません。

配偶者は、代襲相続と無関係です。

先に死亡した配偶者と死亡した配偶者の連れ子は、法定相続情報一覧図に記載することはできません。

②配偶者が先に死亡しても配偶者の兄弟姉妹は代襲相続しない

被代襲者になるのは、子どもや兄弟姉妹だけです。

配偶者は、被代襲者になることはできません。

配偶者の兄弟姉妹が代襲相続人になることはできません。

配偶者は、被代襲者になることはできないからです。

配偶者の兄弟姉妹は、被相続人の卑属ではありません。

被相続人の卑属ではないから、配偶者の兄弟姉妹が代襲相続人になることはできません。

配偶者が被相続人より先に死亡した場合、配偶者は相続人ではありません。

配偶者が被相続人より先に死亡しても、配偶者の兄弟姉妹は代襲相続しません。

配偶者は、代襲相続と無関係です。

先に死亡した配偶者と死亡した配偶者の兄弟姉妹は、法定相続情報一覧図に記載することはできません。

③子どもが先に死亡しても子どもの配偶者は代襲相続しない

代襲相続人になることができるのは、被代襲者の子どもなど直系卑属だけです。

配偶者は、代襲相続人になることはできません。

被相続人の子どもが被相続人より先に死亡している場合、被相続人の子どもの配偶者は代襲相続をすることができません。

配偶者は、代襲相続人になることはできないからです。

子どもの配偶者は、被相続人の卑属ではありません。

被相続人の卑属ではないから、子どもの配偶者が代襲相続人になることはできません。

子どもの配偶者は、直接の相続人になることもありません。

被相続人と被相続人の子どもの配偶者が同居していても結論は同じです。

被相続人の子どもが被相続人より先に死亡した場合、被相続人の子どもは相続人ではありません。

被相続人の子どもが被相続人より先に死亡しても、被相続人の子どもの配偶者は代襲相続しません。

配偶者は、代襲相続と無関係です。

先に死亡した被相続人の子どもと死亡した子どもの配偶者は、法定相続情報一覧図に記載することはできません。

④兄弟姉妹が先に死亡しても兄弟姉妹の配偶者は代襲相続しない

代襲相続人になることができるのは、被代襲者の子どもなど直系卑属だけです。

配偶者は、代襲相続人になることはできません。

被相続人の兄弟姉妹が被相続人より先に死亡している場合、被相続人の兄弟姉妹の配偶者は代襲相続をすることができません。

兄弟姉妹の配偶者は、被相続人の卑属ではありません。

被相続人の卑属ではないから、兄弟姉妹の配偶者が代襲相続人になることはできません。

被相続人の兄弟姉妹が被相続人より先に死亡した場合、被相続人の兄弟姉妹は相続人ではありません。

被相続人の兄弟姉妹が被相続人より先に死亡しても、被相続人の兄弟姉妹の配偶者は代襲相続しません。

配偶者は、代襲相続と無関係です。

先に死亡した被相続人の兄弟姉妹と死亡した兄弟姉妹の配偶者は、法定相続情報一覧図に記載することはできません。

5相続関係説明図と法定相続情報一覧図の作成を司法書士に依頼するメリット

相続関係説明図は比較的自由に相続に関係する事項を記入することができます。

手続先の人が見やすいものを作る必要があります。

法定相続情報一覧図は、法務局が確認して認証文を入れてもらうものです。

法定相続情報一覧図は、書き方に細かいルールがあります。

これらの違いを理解して、ポイントを押さえて作成する必要があります。

相続人確定のため、戸籍謄本の収集や遺産分割協議書の作成もあります。

戸籍謄本等の取り寄せも含めて、丸ごと手続をおまかせいただけます。

仕事や家事で忙しい人や高齢、療養中などで手続が難しい人は、手続をまるっと依頼できます。

家族にお世話が必要な人がいて、おそばを離れられない方からのご相談もお受けしております。

間違いのない相続関係説明図の作成や法定相続情報一覧図の作成を考えている方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。