Author Archive

NISA口座を相続

1NISAとは少額投資非課税制度

①NISAを利用すると非課税になる

株式や投資信託などの金融商品に投資をしている人がいるでしょう。

株式や投資信託などの金融商品を売却したときに、利益を得ることがあります。

株式や投資信託などの金融商品をと保有している間、配当金を受け取ることがあります。

通常、売却して得た利益や受け取った配当金には、税金がかかります。

NISAとは、少額投資非課税制度です。

NISAを利用して一定の条件を満たせば、税金がかからなくなる制度です。

NISA制度を利用した場合、譲渡益や配当金に税金がかかりません。

NISA制度を利用して投資をする場合、NISA口座を利用します。

NISA口座で、投資した株式や投資信託などの金融商品を管理します。

2024年からNISAは、新しくなりました。

NISAには、2つの投資枠があります。

つみたて投資枠と成長投資枠です。

つみたて投資枠と成長投資枠は、併用ができます。

NISA口座を利用すると、利益や配当金が非課税になります。

②つみたて投資枠は長期に渡った資産形成目的

つみたて投資枠は、長期に渡った資産形成を目的とする投資枠です。

18歳以上の人が利用できます。

年間投資枠は、120万円です。

非課税保有期間は、無期限です。

口座開設期間は、無期限です。

非課税保有限度額は、成長投資枠と合算で1800万円です。

③成長投資枠は高リスク資産での投資目的

成長投資枠は、高いリスクを伴う資産に対して投資を奨励する目的の投資枠です。

18歳以上の人が利用できます。

年間投資枠は、240万円です。

非課税保有期間は、無期限です。

口座開設期間は、無期限です。

非課税保有限度額は、1200万円です。

2NISA口座の相続手続の流れ

①金融機関に死亡連絡でNISA口座凍結

NISA口座の持ち主が死亡した場合、金融機関に連絡します。

金融機関は預金者が死亡したことを確認すると、口座の取引を停止します。

口座の取引を停止することを、口座の凍結と言います。

銀行などの預貯金口座が凍結されることは、知られているかもしれません。

預貯金口座と同じように、NISA口座も凍結されます。

②NISA口座が凍結される理由

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

NISA口座の持ち主が死亡したら、NISA口座の中の財産は相続人が相続します。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。

一部の相続人が勝手に処分することはできません。

一部の相続人が勝手にNISA口座を解約した場合、相続人間で大きなトラブルになるでしょう。

金融機関が安易にNISA口座の解約に応じた場合、他の相続人から強い抗議を受けることになります。

金融機関は、相続人間のトラブルに巻き込まれるでしょう。

被相続人の大切な財産が守られないとなると、金融機関の信用は失墜します。

金融機関としては、何としても信用を守りたいでしょう。

金融機関は相続争いに巻き込まれないため、NISA口座を凍結します。

金融機関に死亡を連絡すると、NISA口座は凍結されます。

③残高証明書を請求する

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人全員の共有財産です。

相続人全員の合意で、相続財産の分け方を決定します。

相続財産にどのような財産があるのか、確認しておく必要があるでしょう。

相続財産の分け方を話し合う前提として、財産調査をします。

各相続人はだれでも単独で、金融機関に対して残高証明書を請求することができます。

残高証明書を請求するときに必要な書類は、おおむね次のとおりです。

(1)金融機関所定の残高証明発行依頼書

(2)被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本

(3)請求者が相続人であることが分かる戸籍謄本

(4)請求者の印鑑証明書

相続財産の確認のため、残高証明書を請求します。

④相続人全員で遺産分割協議

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方を決めるため相続人全員でする話し合いです。

相続財産の分け方について相続人全員で合意ができた場合、合意内容を文書に取りまとめます。

相続人全員の合意内容を取りまとめた文書を、遺産分割協議書と言います。

遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容の証明書です。

遺産分割協議書の内容が合意内容に間違いないことを相続人全員に確認してもらいます。

間違いないことを確認した場合、相続人が記名し実印で押印します。

遺産分割協議書の押印が実印によることを証明するため、印鑑証明書を添付します。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。

⑤相続人のNISA口座に直接引き継げない

NISA口座の相続手続は、被相続人のNISA口座の中身を引き継ぐことです。

NISA口座内の株式や投資信託などの金融商品を移管するため、相続人の口座が必要になります。

金融商品を移管する場合、被相続人のNISA口座がある金融機関で相続人の口座が必要になります。

別の証券会社の口座を移管先として、指定することはできません。

被相続人のNISA口座がある金融機関に相続人がNISA口座を保有している場合、NISA口座を指定することはできません。

指定できるのは、被相続人のNISA口座がある金融機関で特定口座か一般口座です。

特定口座は、金融機関が年間取引報告書を作成してくれる口座です。

一般口座は、自分で年間取引報告書を作成する口座です。

特定口座で源泉徴収ありであれば、多くの場合、便利でしょう。

NISA口座の相続手続では、相続人のNISA口座に直接引き継げません。

⑥非課税口座開設者死亡届出書を提出

金融機関に非課税口座開設者死亡届出書と相続上場株式等移管依頼書を提出します。

被相続人のNISA口座内にある財産は、相続人の口座に移管されます。

非課税口座開設者死亡届出書と相続上場株式等移管依頼書に必要な書類は、おおむね次のとおりです。

(1)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

(2)相続人全員の戸籍謄本

(3)遺産分割協議書

(4)相続人全員の印鑑証明書

金融機関に非課税口座開設者死亡届出書と相続上場株式等移管依頼書を提出すると、相続人の口座へ移管されます。

3NISA口座の相続手続で注意すること

①相続発生後の譲渡益や配当金は課税対象

NISA制度を利用した場合、譲渡益や配当金に税金がかかりません。

税金がかからないのは、相続が発生するまでです。

相続が発生した時点で、被相続人のNISA口座内にある財産は払い出された扱いがされます。

被相続人が取得してから相続が発生するまでの譲渡益は、非課税です。

相続が発生するまでに確定した配当金は、税金がかかりません。

相続が発生した場合、被相続人のNISA口座内にある財産は、相続人の口座に移管されます。

移管できるのは、相続人の一般口座か特定口座だけです。

一般口座と特定口座は、どちらも課税口座です。

NISA口座のような非課税の取り扱いはされません。

相続が発生してから売却までの譲渡益は、課税対象です。

相続が発生してから確定した配当金は、税金がかかります。

金融機関に連絡が遅れたため配当金が非課税で支払われた場合、さかのぼって課税されます。

相続発生後の譲渡益や配当金は、課税対象です。

②換価分割で確定申告が必要になる

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

換価分割とは、財産を売却してお金に換えた後、お金を分ける方法です。

お金に換えた後で相続人に分配するので、公平に分けることができます。

NISA口座の持ち主が死亡した場合、NISA口座内の財産はそのままでは売却できません。

売却できるのは、相続手続をした後です。

相続が発生した時点で、被相続人のNISA口座内にある財産は払い出された扱いがされます。

NISA制度の利用で譲渡益や配当金に税金がかからないのは、相続発生までです。

相続発生から売却までの間に、値動きがあるでしょう。

株式などは、日々大きな値動きがあるのが通常だからです。

相続が発生した時点の財産の価額と売却した価額を比べて利益が出た場合、税金がかかります。

売却による譲渡益について、確定申告が必要になります。

換価分割をする場合、NISA口座内の財産の移管先が特定口座源泉徴収ありであっても確定申告が必要です。

NISA口座内にある財産を売却して売却代金を分配する場合、売却代金を受け取った相続人全員が確定申告をしなければなりません。

NISA口座内の財産の移管を受けた相続人以外の相続人は、確定申告を忘れがちです。

相続人間のトラブル防止のため、確定申告が必要であることを連絡しましょう。

換価分割をするとき、相続人全員が確定申告が必要になります。

③NISA口座以外の口座も忘れず相続

NISA制度を利用した場合、譲渡益や配当金に税金がかかりません。

メリットが大きいので、NISA口座は人気があります。

NISA制度で税金がかからないためには、一定の条件を満たす必要があります。

被相続人がNISA口座以外の口座を保有していることがあります。

NISA口座の相続手続をする場合、NISA口座以外の口座を確認して一緒に手続をしましょう。

4NISA口座の相続手続を司法書士に依頼するメリット

口座を凍結されてしまったら、書類をそろえて手続すれば解除してもらえます。

口座の凍結解除に必要な書類は、証券会社などの金融機関によってまちまちです。

凍結解除の手続方法や手続にかかる期間も、まちまちです。

金融機関内部で取扱が統一されていないことも、少なくありません。

窓口や電話で確認したことであっても、上席の方に通してもらえないことがあります。

担当者の人の説明どおりにやっても、やり直しになることも多々あります。

口座の相続手続は、スムーズに進められないことが多いのが現状です。

忙しい中で窓口に出向くから、スムーズに手続したいと思う人が多いでしょう。

仕事や家事で忙しい人や高齢、療養中などで手続が難しい人は、手続を丸ごとおまかせできます。

家族にお世話が必要な人がいて、お側を離れられない人からの相談もお受けしております。

凍結口座をスムーズに解除したい人は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

代償金を確実に支払ってもらう方法

1代償分割で代償金を支払ってもらう

①遺産分割協議は相続人全員の合意で

相続が発生した場合、被相続人のものは相続人が相続します。

被相続人の財産は、相続人全員の共有財産です。

相続人のひとりが勝手に処分することはできません。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決めなければなりません。

相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いを遺産分割協議と言います。

相続財産の分け方について相続人全員の合意ができた場合、合意内容を文書に取りまとめます。

相続人全員の合意内容を取りまとめた文書を遺産分割協議書と言います。

②代償分割は遺産分割協議書に明記

被相続人の財産には、さまざまな財産があるでしょう。

現金や預貯金は、分けやすい財産です。

不動産は、分けにくい財産です。

相続財産の大部分が不動産のような分けにくい財産の場合、相続人全員の合意が難しくなるでしょう。

相続財産の大部分が不動産のような分けにくい財産の場合、代償分割をすることで合意ができることがあります。

代償分割とは、一部の相続人が不動産を相続し、残りの相続人は不動産を相続した人から、その分の代償をもらう方法です。

代償分割をする合意ができた場合、合意内容を遺産分割協議書に取りまとめます。

遺産分割協議書には、代償分割である点をはっきり明記します。

遺産分割協議書に明記していない場合、代償金の支払いなのに単なる贈与と判断されるおそれがあります。

単なる贈与と判断された場合、贈与税の対象となるでしょう。

贈与税は、想像以上に高額になりがちです。

③代償金が支払われなくても債務不履行で解除はできない

代償分割は、分けにくい財産を相続した相続人が他の相続人に代償を払う分割方法です。

代償金を払うと合意したのに、代償金の支払いが惜しくなることがあります。

代償の支払いがない場合、遺産分割協議をやり直ししたいと考えるかもしれません。

一般的な売買契約において、代金を支払わない場合、契約を一方的に解除することができます。

遺産分割協議においては、このような一方的な解除制度はありません。

いったん相続財産の分け方について相続人全員で合意した場合、遺産分割協議は終了します。

遺産分割協議が終了した後は、代償を支払う人と受け取る人の問題になります。

金銭を支払う人と受け取る人の話し合いで解決を図ります。

代償金を支払うと約束した人が支払ってくれなくても、相続財産の分け方の合意をなかったことにはできません。

相続財産の分け方の合意において、代償金の支払が重要な要素であっても債務不履行を理由として解除することはできません。

2代償金を確実に支払ってもらう方法

方法①同時履行で押印と印鑑証明書

相続財産の分け方について相続人全員が合意した場合、遺産分割協議は終了します。

代償分割で代償の支払いがなくても、一方的な解除をすることはできません。

代償分割をする場合、代償を確実に支払ってもらうことが大切です。

代償の支払いと遺産分割協議書の押印を同時履行とするといいでしょう。

代償が高額である場合、銀行振出の小切手による支払をしてもらうことができます。

振込で代償を支払う場合、口座残高はスマートフォンやパソコンで確認することができます。

遺産分割協議書に押印しない場合、相続手続を進めることはできません。

遺産分割協議書に押印と代償の支払いを同時履行とした場合、確実に支払ってもらうことができます。

方法②抵当権の設定

抵当権とは、代償の支払いを確実にするため担保に取る権利です。

代償が支払われなかった場合、抵当権を実行することができます。

抵当権を実行するとは、不動産を取り上げて競売して売却代金から代償を払ってもらうことです。

抵当権を設定した場合、抵当権設定登記をします。

抵当権設定登記には、登録免許税を納めなければなりません。

抵当権設定登記を司法書士などの専門家に依頼した場合、報酬がかかります。

抵当権設定をした場合の費用負担について、合意しておく必要があります。

方法③連帯保証人を立ててもらう

連帯保証人とは、代償の支払いを確実にするため主債務者と同様の返済の義務を負う人です。

代償が支払われなかった場合、連帯保証人に返済を請求することができます。

連帯保証契約は、書面で締結する必要があります。

連帯保証人が相続人以外の第三者である場合、遺産分割協議書とは別に連帯保証契約書を作成します。

連帯保証人は、主債務者に請求して欲しいと文句を言うことはできません。

連帯保証人を立ててもらうことで、代償の支払いを確実にすることができます。

方法④公正証書で遺産分割協議書

遺産分割協議書は、相続財産の分け方について相続人全員の合意内容を取りまとめた文書です。

一般的に遺産分割協議書は、私文書で作成します。

代償金の支払いを確実にするため遺産分割協議書を公正証書にすることができます。

公正証書で遺産分割協議書を作成した場合、強制執行認諾文言を入れることができるからです。

強制執行認諾文言とは「代償金が支払われない場合、直ちに強制執行に服する」といった文言です。

強制執行認諾文言がある場合、公正証書は裁判による判決と同様の効力が与えられます。

代償金が支払われない場合、直ちに強制執行をすることができます。

公正証書で遺産分割協議書を作成する場合、公証役場に手数料を支払う必要があります。

公正証書で遺産分割協議書を作成することで、代償の支払いを確実にすることができます。

方法⑤分割払いの合意には滞納リスクがある

代償金の支払いは、一括払いが一般的です。

相続人が合意できるのであれば、分割払いにすることができます。

代償金の支払いを分割払いにした場合、将来、支払われなくなるリスクがあります。

将来、代償金が支払われなくても、債務不履行で解除はできません。

確実に支払ってもらうために、代償金を分割払いにすることができます。

分割払いにすると、滞納リスクがあります。

方法⑥遅延損害金の合意で心理的プレッシャー

お金の貸し借りをする場合、返済期日までに返済できないときに備えて遅延損害金を払う約束をします。

遅延損害金は、通常の利息より高い利率で約束するでしょう。

高い利率の遅延損害金を払うことになるから、何とかして返済期日までに返済します。

代償金が支払期日までに支払われない場合に備えて、遅延損害金を払う約束をすることができます。

高い利率の遅延損害金を払うことになるから、心理的プレッシャーを与えることができます。

方法⑦現金以外の財産を代償にする

代償分割とは、一部の相続人が不動産を相続し、残りの相続人は不動産を相続した人から、その分の代償をもらう方法です。

代償は、金銭で支払うのが一般的です。

代償金が支払えない場合、当事者が合意できれば、金銭以外の財産を代償にすることができます。

代償を支払う相続人が固有の財産である不動産を代償として、譲渡することができます。

代償として譲渡する不動産は、相続が発生したときの時価で譲渡されたと判断されます。

固有の財産を取得したときから相続が発生したときまでに、不動産が値上がりしていることがあります。

値上がり益に譲渡所得税が課されます。

代償の支払いを確実にするため代償を金銭以外にすることができるけど、税金に注意が必要です。

方法⑧代償分割より換価分割

代償分割は、任意に代償を払ってもらう方法です。

代償金が払われない場合、そもそも代償分割が適切でないかもしれません。

相続財産の分け方には、換価分割の方法があります。

換価分割とは、不動産を売却してお金に換えた後、お金を分ける方法です。

売却代金を分けるから、代償金を払ってもらえないと心配する必要はありません。

換価分割では、不動産を売却してお金に換えます。

せっかく家族が守ってきた不動産を手放すことへの罪悪感にかられて、話し合いがまとまらないおそれがあります。

そもそも代償分割より換価分割が適切かもしれません。

3代償金の支払に応じないときは裁判所で

①遺産分割後の紛争調整調停

相続財産の分け方について相続人全員合意ができた場合、遺産分割協議は成立します。

遺産分割協議で代償金を払うと約束したのに払ってもらえない場合でも、一方的に解除することはできません。

遺産分割協議の合意内容を守ってもらえない場合、遺産分割後の紛争調整調停を申し立てることができます。

遺産分割協議が成立してから長期間経過した後に、紛争調整調停を申し立てることができます。

調停とは、裁判所のアドバイスを受けてする当事者の話し合いです。

当事者同士で話し合いをした場合、感情的になってしまうかもしれません。

家庭裁判所の調停委員と話をすると、冷静に話ができるでしょう。

家庭裁判所の調停委員から公平な意見を根拠にしてアドバイスがされると、納得しやすくなるでしょう。

代償金の支払いについて合意ができた場合、合意内容は調停調書に取りまとめます。

調停調書の内容は、裁判による判決と同様の効力が与えられます。

代償金が支払われない場合、強制執行をすることができます。

②代償金支払い請求訴訟を提起

遺産分割後の紛争調整調停は、当事者の話し合いです。

話し合いで合意を目指します。

遺産分割後の紛争調整調停で話し合っても合意ができない場合、代償金支払い請求訴訟を提起することができます。

代償金支払い請求訴訟は、通常の裁判です。

家庭裁判所でなく、地方裁判所や簡易裁判所の管轄です。

当事者の話し合いで合意できる見込みがない場合、調停をせずに代償金支払い請求訴訟を提起することができます。

代償金支払い請求訴訟を提起した後、判決を得るには相当の時間と費用がかかります。

③履行勧告で心理的プレッシャー

家庭裁判所で決めた取り決めを守らない場合、家庭裁判所から履行勧告をしてもらうことができます。

当事者から代償金を払って欲しいといっても、相手にされないかもしれません。

裁判所から履行勧告があると、心理的プレッシャーを感じるでしょう。

履行勧告には、費用はかかりません。

履行勧告には、強制力はありません。

④履行命令で心理的プレッシャー

家庭裁判所で決めた取り決めを守らない場合、家庭裁判所から履行命令をしてもらうことができます。

履行命令がされたのに命令を守らない場合、裁判所からペナルティーが課されます。

履行勧告より心理的プレッシャーが大きくなるでしょう。

家庭裁判所から履行命令をしてもらっても支払ってもらえない場合、強制執行をするしかありません。

4遺産分割協議書作成を司法書士に依頼するメリット

遺産分割協議書は遺産の分け方について、相続人全員による合意を取りまとめた文書です。

合意がきちんと文書になっているからこそトラブルが防止できるといえます。

書き方に不備があるとトラブルを起こしてしまう危険があります。

せっかくお話合いによる合意ができたのに、取りまとめた文書の不備でトラブルになるのは残念なことです。

トラブルを防止するため、遺産分割協議書を作成したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

相続登記義務化で相続登記の期限は3年

1令和6年(2024年)4月1日から相続登記義務化

①令和6年(2024年)4月1日から相続登記は義務

所有権移転登記をしない場合、所有者はソンをします。

不動産に対して権利主張をする人が現れた場合、所有者のはずなのに権利主張ができないからです。

不動産には、不便な場所にあるなどの理由で価値が低い土地が存在します。

所有者にとって利用価値が低い土地に対して権利主張をする人が現れた場合、所有者として権利主張する必要を感じないかもしれません。

相続登記は、手間のかかる手続です。

自分で相続登記をしようとするものの、多くの人は挫折します。

相続登記をする場合、登録免許税を納付しなければなりません。

相続登記を専門家に依頼する場合、専門家に報酬を支払う必要があります。

不動産の価値が低い場合、相続登記で手間と費用がもったいないと考える人が少なくありません。

相続登記がされない場合、登記簿を見ても土地の所有者が分からなくなります。

所有者不明の土地の発生を防止するため、相続登記をすることは義務になりました。

②3年のスタートは知ってから

令和6年4月1日から相続登記は、3年以内に登記申請をする義務が課されました。

相続登記の期限3年のスタートは、知ってからです。

自己のために相続の開始があったことを知って、かつ、不動産を取得することを知った日から、スタートします。

相続が発生したら、近親者には真っ先に連絡するでしょう。

さまざまな家族の事情から、疎遠になっている相続人がいます。

疎遠な相続人は、相続発生から長期間経過してから相続があったことを知るでしょう。

相続があったことを知るまで、期限3年はスタートしません。

相続登記の期限3年のスタートは、知ってからです。

③令和6年(2024年)4月1日以前発生の相続も義務化の対象

令和6年4月1日から、相続登記は義務になりました。

令和6年4月1日以降に発生した相続は、もちろん対象になります。

令和6年4月1日以前発生の相続も、義務化の対象です。

令和6年4月1日以前発生の相続では、令和6年4月1日に期限3年がスタートします。

④相続登記義務化の背景

不動産の権利を取得したら、すぐに登記申請をします。

登記がないと、権利主張ができないからです。

不動産登記簿を見たら、不動産の権利関係が分かります。

不便な場所にあるなど価値の低い土地について、相続登記がされていないことがあります。

相続登記がされていないと、所有者がだれなのか分からなくなります。

不動産を売ってほしい場合だれにお願いしたらいいのか、登記簿を見ても分かりません。

例えば、公共事業のために土地を売ってほしい場合、所有者が分からないと公共事業ができなくなります。

社会全体にとって、大きな損失でしょう。

社会全体の利益のため、相続登記が義務化されました。

2相続登記を怠るとペナルティー

①期限までに登記申請をしないと10万円以下のペナルティー

相続登記の期限3年以内に登記申請をしないと、10万円以下のペナルティーの対象になります。

ペナルティーは行政罰だから、前科は付きません。

ペナルティーを払っても、相続登記を代わりにやってくれることはありません。

②正当理由があるときはペナルティーを免れる

相続登記の期限3年以内に登記申請をしないと、ペナルティーの対象になるのが原則です。

正当理由が認められる場合、ペナルティーが課されません。

例えば、次のケースでは、正当理由があると認められる可能性があります。

・数次相続が発生して相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース

・遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース

・申請義務を負う 相続人自身に重病等の事情があるケース

正当理由があると認められるときは、ペナルティーを免れることができるでしょう。

ペナルティーを免れても、相続登記の義務自体を免れるわけではありません。

③相続登記を放置すると遺産分割協議が困難になる

相続登記の期限3年以内に登記申請をしないと、ペナルティーの対象になります。

相続登記を放置すると、ペナルティー以外にもデメリットがあります。

相続登記を長期間放置すると、遺産分割協議が難しくなります。

長期間経過すると、元気だった相続人が後に死亡することがあります。

死亡した相続人の相続人が遺産分割協議に参加します。

長期間経過すると、元気だった相続人が認知症になることがあります。

認知症の相続人の代わりに、成年後見人が遺産分割協議に参加します。

長期間経過すると、一部の相続人が共有持分を売却するかもしれません。

相続登記を放置すると、相続が複雑になります。

相続登記を放置すると、遺産分割協議が困難になる点が大きなデメリットです。

④相続登記をしないと利活用ができない

相続した不動産を売却したいと考えることがあるでしょう。

不動産を購入して所有権を取得する場合、購入したタイミングですぐに所有権移転登記をします。

売買による所有権移転登記の前に、相続登記を省略することはできません。

相続登記を放置すると、買主が契約をためらうでしょう。

売買だけでなく、担保に差出して融資を受けることもできなくなるでしょう。

所有者名義になっていないと、金融機関が担保として認めないからです。

相続登記がされていないと、不動産を利活用ができなくなります。

3期限までに相続登記ができないときは相続人申告登記

①相続人申告登記で義務を果たす

相続人申告登記とは、相続人が法務局に対し自分が相続人であることを申告する制度です。

申告に基づいて、登記官が職権で相続人の住所や氏名を登記に付記します。

相続人申告登記をしたことで、相続登記の義務を履行したと扱われます。

相続人申告登記は、相続登記の義務を履行しやすくする制度です。

②相続人申告登記をしても相続登記

相続人申告登記をしても、あらためて相続登記は必要です。

相続人申告登記をしても相続登記は必要だから、二度手間になります。

結局のところ、相続人申告登記はペナルティーを免れることができる効果があるだけです。

相続人申告登記をしたことで、相続登記の義務を履行したと扱われます。

③相続人申告登記に登録免許税は課されない

相続人申告登記は、相続人の申告に基づいて登記官が職権で相続人の住所や氏名を登記に付記する制度です。

相続人申告登記では、登録免許税は課されません。

4相続土地国庫帰属制度で国に引き取ってもらえる

①相続した土地の所有権を手放せる

相続土地国庫帰属制度とは、相続した土地の所有権を手放して国に引き取ってもらう制度です。

望まないで不動産を相続した場合、相続登記自体が負担になりがちです。

条件にあてはまれば、相続土地国庫帰属制度を利用することができます。

相続土地国庫帰属制度を利用すると、所有権を手放すことができます。

②相続で引き継いだ人が利用できる

相続土地国庫帰属制度が利用できるのは、土地を相続で取得した人です。

遺贈で土地を取得した法定相続人も、利用できます。

土地の共有者のひとりに相続があった場合、共有者全員で制度を利用することができます。

③相続登記をしていなくても相続土地国庫帰属制度

相続土地国庫帰属制度を利用できるのは、相続で取得した土地のみです。

相続で取得した土地であれば、相続登記をしていなくても相続土地国庫帰属制度を利用できます。

相続登記をしていなくても、相続土地国庫帰属制度で国に引き取ってもらうことができます。

5相続登記をする方法

手順①管轄の法務局を確認

相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に提出します。

法務局の管轄は、法務局のホームページで確認することができます。

登記は、次の方法で申請します。

・窓口に出向いて申請書を提出

・郵送で申請書を提出

・オンラインで申請

オンラインで申請するためには、電子証明書を取得する必要があります。

相続登記1回のためにオンライン申請をするのは、手間がかかりすぎるでしょう。

オンライン申請以外の申請方法がおすすめです。

手順1は、管轄の法務局を確認です。

手順②必要書類を準備

遺言書がない相続登記で必要になる書類は、次のとおりです。

(1)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

(2)相続人の現在戸籍

(3)被相続人の住民票の除票

(4)不動産を相続する人の住民票

(5)遺産分割協議書

(6)相続人全員の印鑑証明書

(7)不動産の評価証明書

事例によっては、この他に書類が必要になることがあります。

相続登記で使う書類は、他の相続手続でも必要になるでしょう。

登記申請書の添付書類は、希望すれば返却してもらうことができます。

返却して欲しい書類のコピーを添付して、「原本に相違ありません。」と書いて記名押印します。

手順2は、必要書類を準備です。

手順③登記申請書を作成

法務局のホームページを見ると、典型的な登記申請書のひな型が出ています。

登記申請書のひな型を参考にして、登記申請書を作成します。

パソコンなどで作っても手書きで作っても問題ありません。

手順3は、登記申請書を作成です。

手順④登録免許税を計算

相続登記をするときに、登録免許税が課されます。

納付する登録免許税は、不動産の固定資産財評価額の1000分の4です。

必要な収入印紙を購入して、印紙貼り付け台紙に貼付して納入します。

手順4は、登録免許税を計算です。

手順⑤管轄法務局へ提出

申請書と添付書類を取りまとめて、法務局に提出します。

提出は窓口まで出向いてもいいし、郵送でも差し支えありません。

何か審査で引っかかるようなことがあれば、電話で連絡が来ます。

手順5は、管轄法務局へ提出です。

手順⑥登記識別情報通知を受領

提出した書類に問題がなければ、登記が完了し登記識別情報通知が発行されます。

登記識別情報通知は、不動産の権利証です。

今後、不動産を売却するときや担保に差し出すときに、必要になる大切な書類です。

手順6は、登記識別情報通知を受領です。

6相続登記を司法書士に依頼するメリット

大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。

やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。

相続手続きは一生のうち何度も経験するものではないため、だれにとっても不慣れで手際よくできるものではありません。

相続登記は、相続手続の中でも手間がかかる難しい手続です。

不動産は重要な財産であることが多いので、法務局は厳重な審査をします。

一般の人にとって些細なことと思えるようなことでやり直しになります。

売却する予定がないのなら、先延ばししたい誘惑にかられるかもしれません。

実は、相続手続をスムーズにするコツがあります。

それは、はじめに相続登記をすることです。

相続登記は難しい手間がかかる手続なので、司法書士などの専門家に依頼するでしょう。

相続手続で挫折しがちなのは、戸籍謄本などの書類収集や遺産分割協議書の作成です。

書類収集や遺産分割協議書の作成は、司法書士に依頼することができます。

司法書士が戸籍謄本や遺産分割協議書を準備したうえに、法務局の厳重な審査をします。

法務局の審査が通った戸籍謄本や遺産分割協議書だから、銀行などの相続手続先で指摘があることはありません。

銀行などの独自書類の内容などに指摘があるとしても、簡単に済むことがほとんどでしょう。

相続手続をスムーズに進めたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

離婚後でも子どもは相続人

1離婚後でも子どもは相続人

①父母が離婚しても親子の縁は切れない

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

被相続人の実の子どもは、もちろん相続人です。

被相続人が離婚しても、親子の縁は切れません。

被相続人が離婚した後、元配偶者が子どもを引き取ることがあるでしょう。

元配偶者が引き取った子どもは、被相続人の子どもです。

元配偶者が引き取っても、親子の縁は切れません。

被相続人の子どもは、相続人になります。

②再婚しても子どもは相続人

離婚した後、被相続人が再婚することがあるでしょう。

再婚して新たな家庭を築いても、親子の縁は切れません。

元配偶者が引き取った子どもは、被相続人の子どもです。

新たな家庭で、新たに子どもが誕生することがあります。

新たな子どもが誕生しても、元配偶者との子どもは被相続人の子どもです。

新たな子どもが誕生しても、元配偶者との子どもと親子の縁が切れることはないからです。

被相続人の子どもは、相続人になります。

③離婚した元配偶者は相続しない

離婚した元配偶者は、相続人ではありません。

配偶者とは、法律上の配偶者です。

被相続人が再婚した場合、再婚配偶者は相続人になります。

離婚した元配偶者は、相続しません。

2離婚後でも子どもには遺留分がある

①元配偶者との子どもと再婚配偶者との子どもは平等

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

子どもに、区別はありません。

元配偶者との子どもと再婚配偶者との子どもは、平等に同じ子どもです。

元配偶者との子どもと再婚配偶者との子どもは、平等に同じ相続分です。

②子どもには遺留分がある

遺言書を作成して、自分の財産をだれに相続させるか自由に決めることができます。

被相続人の名義になっているといっても、被相続人がひとりで財産を築いたわけではないでしょう。

家族の協力があってこそ、築くことができた財産のはずです。

無制約の自由にすると、今まで協力してきた家族に酷な結果となるおそれがあります。

被相続人に近い関係の相続人には、最低限の権利が認められています。

遺留分とは、相続人に認められる最低限の権利です。

被相続人の子どもには、遺留分があります。

③遺言書を作成するだけで遺留分は奪えない

遺言書を作成して、自分の財産をだれに相続させるか自由に決めることができます。

被相続人が離婚しても、親子の縁は切れません。

元配偶者が引き取っても、子どもは被相続人の子どもです。

元配偶者が引き取った子どもは、相続人になります。

元配偶者が引き取った子どもに、遺留分があります。

遺言書を作成するだけで、遺留分は奪えません。

配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。

④過大な生前贈与に遺留分侵害額請求ができる

再婚配偶者と再婚配偶者の子どもに相続させたいと、考えるかもしれません。

遺言書を作成するだけで、元配偶者との子どもの遺留分を奪うことはできません。

再婚配偶者と再婚配偶者の子どもに生前贈与をして、相続財産を減らすことが考えられます。

一部の相続人が過大な利益を得ているのに、考慮しないで財産を分けるのは公平ではありません。

特別受益とは、一部の相続人だけが受けた特別な利益です。

特別受益である財産は、相続財産に持ち戻します。

持ち戻しとは、特別受益を公平に調整する方法です。

特別受益財産を相続財産に算入して、分配します。

相続開始前1年間になされた贈与は、無条件に遺留分算定の基礎財産に算入されます。

当事者双方が遺留分権利者に損害を与えると知ってした贈与は、1年以上前であっても遺留分侵害額請求の対象になります。

遺言書や贈与契約書で、持ち戻し免除の意思表示がされることがあります。

持ち戻し免除の意思表示がされた場合でも、遺留分侵害額請求の対象になります。

持ち戻し免除の意思表示だけで遺留分侵害額請求をできなくすると、不公平だからです。

遺留分は、相続人に認められる最低限の権利です。

遺留分を認めた制度の意義が失われるからです。

過大な生前贈与があった場合、遺留分侵害額請求の対象になります。

⑤相続人の廃除に高いハードル

廃除とは、被相続人の意思で相続人の資格を奪うことです。

相続人の資格を奪うというのは、実質的には、遺留分を奪うことです。

相続人廃除は、家庭裁判所に申立てをして家庭裁判所が判断します。

被相続人が相続人廃除したいと言い相続人が廃除されていいと納得していても、家庭裁判所が相続人廃除を認めないことがあります。

廃除が認められるのは、次の理由が客観的に認められるときです。

・被相続人に対して虐待をした

・重大な侮辱をした

・著しい非行をした

元配偶者との子どもであるなど理不尽な理由で、廃除は認められないでしょう。

相続人の廃除に、高いハードルがあります。

⑥生前の遺留分放棄には家庭裁判所の許可が必要

配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。

遺留分侵害額請求を封ずるため、遺留分を放棄させようと考えるかもしれません。

被相続人の生前に遺留分放棄をするためには、家庭裁判所の許可が必要です。

家庭裁判所は遺留分放棄について、次の基準を重視しています。

・本人の自由意思に基づいている

・遺留分放棄をする合理的理由と必要性がある

・遺留分放棄に対して充分な見返りがある

被相続人が一部の相続人の遺留分を無理矢理放棄させる制度ではありません。

元配偶者との子どもであるなど理不尽な理由で、合理的理由と必要性は認められないでしょう。

元配偶者との子どもは充分な見返りを受けていないでしょう。

生前の遺留分放棄には、家庭裁判所の許可が必要です。

3離婚後の相続でよくある誤解

誤解①離婚すると子どもの相続権はなくなる

父母が離婚しても、親子の縁は切れません。

被相続人が離婚しても、被相続人の子どものままです。

被相続人の子どもは、相続人になります。

離婚すると子どもの相続権はなくなるは、誤解です。

被相続人が離婚しても、子どもは相続人になります。

誤解②親権がある親の子どもだけ相続できる

元配偶者が子どもを引き取るとき、被相続人は親権を失うことがあります。

親権を失っても、親子の縁は切れません。

被相続人に親権がなくても、被相続人の子どものままです。

被相続人の子どもは、相続人になります。

親権がある親の子どもだけ相続できるは、誤解です。

親権がない親であっても、子どもは相続人になります。

誤解③再婚したら子どもの相続権はなくなる

離婚した後に、被相続人が再婚することがあるでしょう。

被相続人が再婚しても、被相続人との親子の縁は切れません。

被相続人が再婚しても、被相続人の子どものままです。

離婚した後に、元配偶者が再婚することがあるでしょう。

元配偶者が再婚しても、被相続人との親子の縁は切れません。

元配偶者が再婚しても、被相続人の子どものままです。

被相続人の子どもは、相続人になります。

再婚したら子どもの相続権はなくなるは、誤解です。

再婚しても、子どもは相続人になります。

誤解④元配偶者の再婚相手と養子縁組をすると相続権がなくなる

養子縁組とは、血縁関係がある親子関係の他に法律上の親子関係を作る制度です。

元配偶者が再婚するときに、再婚相手と子どもが養子縁組をすることがあります。

養子縁組には、2種類あります。

普通養子と特別養子です。

普通養子による養子縁組では、養子縁組をした後も血縁関係のある実親との親子関係は続きます。

特別養子による養子縁組では、養子縁組をした後は血縁関係のある実親との親子関係は終了します。

単に「養子」と言ったら、普通養子を指していることがほとんどです。

普通養子による養子縁組をしたら相続権がなくなるは、誤解です。

特別養子による養子縁組をしたら相続権がなくなるは、正解です。

養子縁組をすると、相続権がなくなるケースと相続権があるケースがあります。

誤解⑤戸籍から抜けると相続権がなくなる

元配偶者が子どもを引き取るとき、子どもが被相続人の戸籍から抜けることがあります。

被相続人の戸籍から抜けても、被相続人との親子の縁は切れません。

被相続人の戸籍から抜けても、被相続人の子どものままです。

被相続人の子どもは、相続人になります。

戸籍から抜けると相続権がなくなるは、誤解です。

戸籍から抜けても、子どもは相続人になります。

誤解⑥離婚時に父母が書いた相続放棄の念書は有効

離婚するときに、子どもは相続しないと約束することがあります。

相続放棄は、相続発生後に家庭裁判所に対してする手続です。

相続発生前に、相続放棄をすることはできません。

相続放棄は、相続人本人の意思が重視されます。

子どもの意思とは無関係に、父母が約束しても無効です。

離婚時に父母が書いた相続放棄の念書は有効は、誤解です。

離婚時に父母が相続放棄の念書を書いても、子どもは相続人になります。

4離婚歴がある人は生前対策が欠かせない

①遺産分割協議成立には相続人全員の合意が必要

元配偶者が引き取った子どもは、被相続人の子どもです。

疎遠になって長期間音信不通でも、相続人になります。

再婚配偶者や再婚配偶者との子どもは、面識がないかもしれません。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方を決めるため相続人全員でする話し合いです。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

相続人の多数決で決定することは、できません。

再婚配偶者や再婚配偶者との子どもが元配偶者が引き取った子どもにいい感情を持っていることはないでしょう。

相続財産の分け方を決める話し合いは、難航しがちです。

遺産分割協議成立には、相続人全員の合意が必要です。

②遺言書作成で遺産分割の方法を指定

被相続人が遺言書を作成しておいた場合、遺言書のとおりに分けることができます。

相続財産全部について分け方を指定した場合、遺産分割協議は不要です。

遺言書で遺産分割の方法を指定しても、遺留分侵害額請求をすることができます。

遺留分は、相続人に認められた最低限の権利だからです。

元配偶者との子どもに相続させたくないとしても、遺留分程度の財産を相続させるのが得策です。

遺留分侵害額請求がされると、相続人間で大きなトラブルになるからです。

遺言書を作成して、遺産分割の方法を指定するといいでしょう。

③遺言執行者を指名して相続手続はおまかせ

遺言書は作成するだけでは、意味がありません。

遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。

遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。

遺言執行者は、遺言書で指名することができます。

遺言執行者がいると、相続手続はおまかせすることができます。

5離婚歴のある人の相続を司法書士に依頼するメリット

遺言書を書くというと真っ先に思い浮かぶのが、財産に関することでしょう。

「揉めるほど財産はないから」などと言って、遺言書を書き渋る人は多くいます。

実際は家族でトラブルになって、家庭裁判所の助力が必要になるケースは年々増えています。

家庭裁判所に持ち込まれる事件の3分の1は、資産総額1000万円以下です。

疎遠な相続人がいると、話し合いはまとまりにくくなります。

遺言書があれば、家族のトラブルは確実に減ります。

遺言書があれば、相続手続は格段にラクになります。

判断能力が心配になった時点では、遺言書は作れません。

高齢になると判断能力が心配になる方が多くなります。

家族をトラブルから守りたい方は早めに司法書士などの専門家に遺言書作成を依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

長期間相続登記等がされていないことの通知

1長期間相続登記等がされていないことの通知が届く

①所有者が分からない土地は利活用ができない

所有者が分からない土地は、利活用ができません。

土地を買いたい人がいても、だれに売ってもらえばいいか分からないからです。

土地の利活用の内容が公共事業の場合があります。

土地を売ってもらうことができない場合、公共事業が中止したり中断することになります。

②長期間相続登記がされていないことの通知は法務局からのお願い

法務局の調査によって、土地の所有権登記名義人が死亡していることや相続人が判明するでしょう。

相続人あて「長期間相続登記がされていないことの通知」が届きます。

長期間相続登記等がされていないことの通知は、相続手続をしてくださいという内容です。

「長期間相続登記等がされていないことの通知」が届いた場合、自分が相続人になっている土地があります。

相続登記をしないまま、放置されています。

相続登記とは、相続による不動産の名義変更です。

長期間相続登記がされていないことの通知は、法務局からのお願いです。

③長期間相続登記がされていないことの通知は一部の相続人に届く

法務局は、相続人全員に対して長期間相続登記等がされていないことの通知をしているわけではありません。

一部の相続人にのみ送付しています。

送付する人の順位は、次のとおりです。

(1)固定資産課税台帳上の所有者又は納税義務者

(2)当該土地の居住者

(3)当該土地の近郊(当該土地と同一都道府県内)の居住者

(4)その他の者

長期間相続登記等がされていないことの通知を受け取ったの人以外の人は、通知のことを知らないかもしれません。

長期間相続登記がされていないことの通知は、一部の相続人にだけ届きます。

④相続放棄をしても長期間相続登記等がされていないことの通知

長期間相続登記等がされていない土地がある場合、所有権登記名義人の相続人を調査します。

法務局の調査は、戸籍謄本を確認する調査です。

相続が発生した場合、相続人は相続放棄をすることができます。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、家庭裁判所は自主的に市区町村役場などに通知しません。

相続放棄は、戸籍や住民票などに記載されません。

法務局は、相続放棄をしたことに気づかないでしょう。

相続人でなくなったはずなのに、長期間相続登記等がされていないことの通知が届くことがあります。

長期間相続登記等がされていないことの通知を受け取った場合、法務局に連絡しましょう。

法務局は、相続登記をしてもらうために通知をしています。

あらためて調査をして、本来の相続人に通知をする必要があるからです。

相続放棄をしても、長期間相続登記等がされていないことの通知が届くことがあります。

2長期相続登記等未了土地の登記がされる

①法務局職権で長期相続登記等未了土地の付記登記

長期相続登記等未了土地は、法務局の職権で付記登記がされます。

所有権の登記に、付記で「長期相続登記等未了土地」と登記されます。

付記登記とは、主登記に付け加える登記です。

具体的な相続人の名前は、登記されません。

長期相続登記等未了土地の登記は、相続登記の代わりではありません。

所有者の相続人は、あらためて相続登記をする必要があります。

②通知を無視しても相続登記をしてもらえない

長期間相続登記等がされていないことの通知を送るため、法務局は相続人調査をしています。

通知を無視し続けても、法務局が諦めて相続登記をしてくれることはありません。

相続登記は、相続人が申請するものだからです。

③法定相続人情報の作成番号が登記される

長期相続登記等未了土地は、「長期相続登記等未了土地」と登記がされます。

権利者その他の事項欄に、法定相続人情報の作成番号が登記されます。

法定相続人情報とは、法務局が相続人などを調査した内容です。

調査内容を法定相続人情報として取りまとめて、作成番号を付けて管理しています。

登記簿謄本を見ると、法定相続人情報の作成番号が分かります。

3法定相続人情報の提供を受けることができる

①法定相続人情報は法務局の調査内容

長期間相続登記等がされていないことの通知は、相続登記をしてくださいというお願いです。

所有権の登記名義人に相続が発生していることは、法務局が確認しています。

通知を出すため、だれが相続人なのか戸籍謄本で調べています。

法定相続人情報とは、法務局が調査した内容を取りまとめた書類です。

②法定相続人情報で戸籍謄本集めは不要

相続手続をするとき、最初の難関が戸籍謄本の収集です。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を準備するのがタイヘンで、途方に暮れる人は少なくありません。

長期間相続登記等がされていないことの通知が届いた場合、法務局が相続人調査をしています。

法務局が調査した内容は、法定相続人情報に取りまとめてあります。

相続人は、法定相続人情報の提供を受けることができます。

法定相続人情報を活用することができるから、相続人がたくさんの戸籍謄本を集める必要はありません。

法定相続人情報があるから不足する戸籍謄本だけ取り寄せれば、手続をすることができます。

③法定相続人情報の提供は郵送請求ができる

法定相続人情報の提供は、郵送で提出することができます。

返信用の封筒と郵便切手を一緒に提出します。

返信方法は、書留郵便など受取確認ができる方法に限られます。

④法定相続人情報の提供は司法書士に依頼できる

法定相続人情報の提供は、司法書士などの専門家に依頼することができます。

相続登記は、一般的に言って、相続手続の中でも難しい手続です。

司法書士などの専門家に依頼する人が多いです。

相続登記と一緒に、法定相続人情報の提供を依頼することができます。

4令和6年4月1日から相続登記義務化

①相続登記は3年以内に申請

相続が発生した場合、相続登記の申請義務が課せられました。

「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ当該所有権を取得したことを知った日」から3年以内に申請しなければなりません。

②令和6年4月1日以降に発生した相続が対象になる

相続登記の申請義務が課せられるのは、令和6年4月1日です。

令和6年4月1日以降に発生した相続は、当然に対象になります。

③令和6年4月1日以前に発生した相続が対象になる

ずっと以前に相続が発生したのに、相続登記を放置している例は少なくありません。

令和6年4月1日以前に発生した相続であっても、相続登記は義務になります。

④相続登記の義務を怠ると10万円以下のペナルティー

相続があったことを知ってから、3年以内に相続登記をする義務が課されました。

相続登記の義務を怠ると、10万円以下のペナルティーが課されます。

長期間相続登記等がされていないことの通知を受け取ったら、相続があったことを知ったと言えるでしょう。

3年以内に相続登記をしないと、10万円以下のペナルティーが課されます。

5相続登記を放置するとデメリットが大きい

デメリット①相続人が死亡して遺産分割協議が難しくなる

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方を決めるための相続人全員による話し合いです。

相続登記を放置すると、元気だった相続人が死亡することがあります。

遺産分割協議は、死亡した相続人の相続人が参加します。

遺産分割協議の参加者が増えると、合意が難しくなるでしょう。

死亡した相続人の相続人は、関係が薄いことが多いでしょう。

連絡が取りにくくなったり、話し合いによる合意が難しくなるでしょう。

相続登記を放置すると、相続人が死亡して遺産分割協議が難しくなります。

デメリット②相続人が認知症などで遺産分割協議が自分でできなくなる

相続登記を放置すると、元気だった相続人が認知症になることがあります。

認知症の人は、自分で遺産分割協議に参加することができません。

認知症の人は、物事のメリットデメリットを適切に判断することができないからです。

認知症の人に代わって、成年後見人が遺産分割協議を行います。

成年後見人が付くと、家族の事情に応じた柔軟な遺産分割協議はできなくなります。

相続登記を放置すると、相続人が認知症などで遺産分割協議が自分でできなくなります。

デメリット③相続人が行方不明などで連絡が取れなくなる

相続登記を放置すると、相続人が行方不明になることがあります。

遺産分割協議の成立には、相続人全員の合意が不可欠です。

行方不明の相続人がいる場合、不在者財産管理人が遺産分割協議を行います。

不在者財産管理人が付くと、家族の事情に応じた柔軟な遺産分割協議はできなくなります。

相続登記を放置すると、相続人が行方不明などで連絡が取れなくなるおそれがあります。

デメリット④不動産の売却ができなくなる

どの相続人も使う予定がない不動産は、売却した方がいいことがあります。

不動産を売却して買主に登記名義を移す場合、前提として相続登記が必要です。

相続登記を放置すると、不動産の売却ができなくなります。

デメリット⑤一部の相続人が自分の持分を売ってしまう

法定相続分で登記するのであれば、相続人は単独で登記ができます。

法定相続分で相続登記をした後、不動産の持分を売却することができます。

経済的に困った相続人がいると、見知らぬ不動産業者と不動産を共有することになります。

不動産業者はビジネスで、買取をしています。

遠慮なく、共有物分割請求をするでしょう。

共有物分割請求とは、共有持分の買取などで不動産を単独所有にすることを求めることです。

相続登記を放置すると、一部の相続人が自分の持分を売ってしまうおそれがあります。

デメリット⑥借金のある相続人の持分が差し押さえられる

債権者は債権の保全のため、債務者の財産を差し押さえることができます。

差押など強制執行の準備のため、相続登記を申請することができます。

差押などの強制執行をするためには、相続人名義である必要があるからです。

相続登記を放置すると、借金のある相続人の持分が差し押さえられるおそれがあります。

デメリット⑦相続登記の手続費用が高くなる

元気だった相続人が死亡すると、死亡した相続人の相続人が相続手続をします。

単純に、集める戸籍謄本が増えます。

保管期限経過などで必要な書類が取得できなくなると、別の書類を準備する必要があります。

通常の相続より、難易度が高くなります。

相続登記を放置すると、相続登記の手続費用が高くなります。

デメリット⑧固定資産税は相続人全員の連帯債務になる

不動産を持っていると、固定資産税が課されます。

遺産分割協議中でも、固定資産税は課されます。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産にかかる固定資産税は、相続人全員の連帯債務です。

遺産分割協議が長引くと、固定資産税がかさむでしょう。

不動産が特定空き家に指定された場合、固定資産税は6倍になります。

特定空き家とは、次のような空き家です。

・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

・そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態

・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

相続登記を放置すると、固定資産税が相続人全体の連帯債務になります。

6相続登記を司法書士に依頼するメリット

大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。

やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。

相続手続は、一生のうち何度も経験するものではありません。

だれにとっても不慣れで、手際よくできるものではありません。

相続手続で使われる言葉は、法律用語です。

一般の人にとって、日常で聞き慣れないものでしょう。

不動産は、重要な財産であることも多いものです。

登記手続は、一般の人から見ると些細なことと思えるようなことでやり直しになります。

日常の仕事や家事をこなしたうえに相続手続があると、疲労困憊になってしまうでしょう。

司法書士などの専門家から見れば、トラブルのないスムーズな相続手続であっても、多くの人はへとへとになってしまうものです。

相続手続きに疲れてイライラすると普段は温厚な人でも、トラブルを引き起こしかねません。

司法書士などの専門家は、このような方をサポートします。

相続手続でへとへとになったから先延ばしするより、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

親を相続放棄しても祖父母を代襲相続できる

1相続放棄で相続人でなくなる

①相続放棄でプラスの財産もマイナスの財産も引き継がない

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄をすると、はじめから相続人でなくなります。

被相続人が莫大な借金を抱えて死亡した場合、相続放棄を選択することが多いでしょう。

相続放棄をしたら、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎません。

②遺産分割協議で相続放棄はできない

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。

家庭裁判所で相続放棄が認められたときだけ、相続放棄のメリットを受けることができます。

さまざまな家族の事情から、一部の相続人がプラスの財産を引き継がない合意をすることがあります。

プラスの財産を引き継がない合意をすることを相続放棄と表現することがあります。

相続財産の分け方について相続人全員で合意することは、遺産分割協議です。

遺産分割協議で、相続放棄をすることはできません。

③相続放棄は家庭裁判所の手続

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。

提出先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。

被相続人の子どもが相続放棄をするときの、必要書類は次のとおりです。

(1)被相続人の住民票の除票または戸籍の附票

(2)被相続人の戸籍謄本

(3)相続放棄をする人の戸籍謄本

被相続人と相続放棄をする人が同じ戸籍に入っている場合、戸籍謄本は1通で差し支えありません。

相続放棄は、家庭裁判所の手続です。

④子ども全員相続放棄をしたら次順位相続人

相続人になる人は、法律で決められています。

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

子どもが相続放棄をした場合、子どもははじめから相続人でなくなります。

子ども全員が相続放棄をした場合、子どもがいない場合になります。

被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。

親などの直系尊属全員が相続放棄をした場合、兄弟姉妹が相続人になります。

子ども全員相続放棄をしたら、次順位相続人が相続人になります。

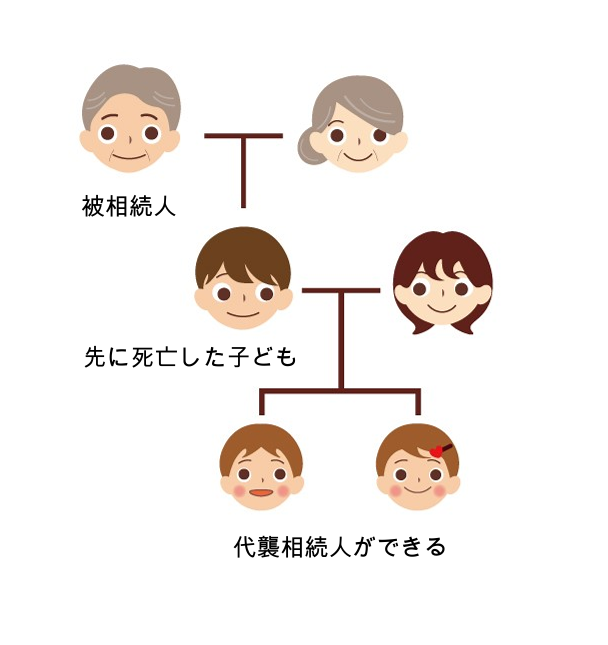

2代襲相続とは

①相続人が先に死亡すると代襲相続

相続人になる人は、法律で決められています。

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

相続人になるはずだったのに、子どもが先に死亡することがあります。

被相続人の子どもが先に死亡した場合、死亡した子どもの子どもが相続します。

相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することを代襲相続と言います。

相続人になるはずだった人が先に死亡した場合、代襲相続が発生します。

②相続欠格で代襲相続

相続欠格とは、相続人としてふさわしくない人の相続資格を奪う制度です。

欠格になる理由は、法律で定められています。

主な理由は、被相続人を殺害したり、遺言書を偽造したり、遺言書を隠したりしたなどです。

相続人になるはずだった人が欠格に該当した場合、代襲相続が発生します。

③廃除されると代襲相続

相続人廃除とは、被相続人の意思で相続人の資格を奪う制度です。

例えば、被相続人に虐待をした人に、相続をさせたくないと考えるのは自然なことでしょう。

相続人の廃除は、家庭裁判所に申立てをして家庭裁判所が判断します。

相続人になるはずだった人が廃除された場合、代襲相続が発生します。

3親を相続放棄しても祖父母を代襲相続

①相続放棄は被相続人ごとに手続

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続を単純承認するか相続放棄をするか、被相続人ごとに判断します。

父の相続で相続放棄をしたが、母の相続で単純承認をするでも差し支えありません。

相続放棄は、被相続人ごとに手続する必要があります。

②親が先に死亡したら祖父母を代襲相続できる

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

被相続人の子どもが先に死亡した場合、死亡した子どもの子どもが相続します。

死亡した子どもの子どもは、代襲相続人です。

祖父母が健在なのに、親が先に死亡することがあります。

親が死亡した後に祖父母が死亡した場合、代襲相続が発生します。

被相続人である祖父母にとって先に死亡した親は、相続人になるはずだった子どもだからです。

被相続人の子どもが先に死亡した場合、死亡した子どもの子どもが相続します。

親が先に死亡した場合、祖父母を代襲相続することができます。

③親を相続放棄したら親の借金は祖父母が相続

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

被相続人である親に莫大な借金がある場合、子ども全員が相続放棄をするでしょう。

子ども全員が相続放棄をした場合、次順位相続人が相続します。

被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。

相続を単純承認するか相続放棄をするか、各相続人が自分で判断します。

他の相続人の同意は、不要です。

さまざまな事情から、親などの直系尊属が相続を単純承認することがあります。

親である被相続人から見て親などの直系尊属は、祖父母です。

祖父母が親の借金を相続したら、祖父母の借金になります。

相続を単純承認したら、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐからです。

親を相続放棄した場合、親の借金は祖父母が相続することがあります。

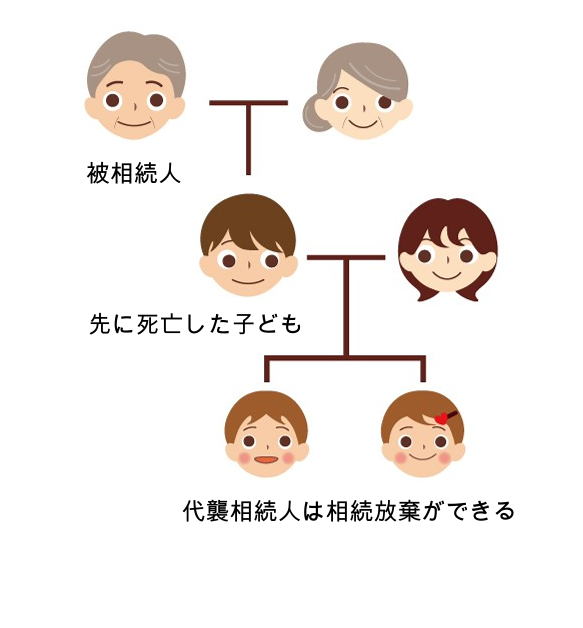

④代襲相続人が相続放棄

親が先に死亡した場合、祖父母を代襲相続することができます。

祖父母の相続で、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄は、被相続人ごとに判断することができるからです。

相続放棄を希望する場合、あらためて家庭裁判所に手続をする必要があります。

祖父母は、先に死亡した親の借金を相続していることがあります。

親を相続放棄をしても、祖父母の相続で自動で相続放棄になることはありません。

先に死亡した親の借金を相続したくないなら、あらためて相続放棄をします。

親の借金を祖父母が相続した後は、祖父母の借金だからです。

代襲相続人が相続放棄をすることができます。

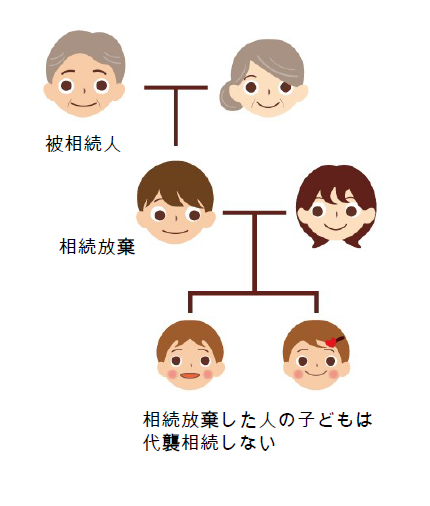

⑤相続放棄をした人の子どもは代襲相続しない

相続人が先に死亡すると、代襲相続が発生します。

相続人が欠格に該当すると、代襲相続が発生します。

相続人が廃除されると、代襲相続が発生します。

代襲相続が発生するのは、上記の3つです。

相続人が相続放棄をしても、代襲相続は発生しません。

相続放棄をした人の子どもは、相続しません。

借金を引き継がないために相続放棄をした場合、子どもが相続するのではないか心配になるでしょう。

相続放棄をしたら、子どもが代襲相続することはないから安心です。

相続放棄をした人の子どもは、代襲相続しません。

4相続放棄を検討する際の注意点

注意①相続放棄の期限は3か月

相続放棄には、期限があります。

相続放棄の期限は、相続があったことを知ってから3か月です。

「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。

被相続人が死亡して相続が発生しても、疎遠な相続人に連絡することができないことがあります。

被相続人が死亡して相続が発生しても、莫大な借金の存在を知らないことがあります。

相続があったことを知ってから3か月以内であれば、相続放棄が認められるでしょう。

相続放棄の期限は、3か月です。

注意②3か月以内でも撤回ができない

相続放棄は、撤回ができません。

撤回とは、相続放棄が受理されたときには何も問題がなかったのに、後から問題が発生したので、なかったことにすることです。

例えば、「相続財産は借金ばかりだと思っていたから相続放棄をしたのに、プラスの財産は見つかったから相続放棄はなかったことにしたい」は撤回です。

相続放棄が認められた後は3か月以内であっても、撤回することはできません。

注意③財産を利用処分すると単純承認

相続放棄をする前に単純承認をしていた場合、相続放棄はできません。

相続財産を処分したり利用したりした場合、単純承認をしたとみなされます。

相続放棄が撤回できないように、単純承認も撤回できないからです。

家庭裁判所が相続放棄を受理した後でも、相続財産を処分したり、利用した場合は、無効です。

財産を利用処分すると、単純承認になります。

注意④相続発生前に相続放棄はできない

被相続人の生前に、相続放棄をすることはできません。

相続放棄の申立てを家庭裁判所に提出しても、受け付けてもらえません。

相続放棄ができるのは、相続人だけだからです。

相続発生前に、相続放棄はできません。

注意⑤家庭裁判所は次順位相続人に通知しない

子ども全員が相続放棄をした場合、次順位相続人が相続します。

家庭裁判所は、相続放棄の申立てをした人にだけ結果を通知します。

家庭裁判所は、自主的に次順位相続人に対して通知しません。

子どもが相続すると安心していたのに借金の返済を迫られたら、びっくりするでしょう。

相続放棄をしても、次順位相続人に連絡する義務はありません。

できたら、連絡してあげると親切でしょう。

家庭裁判所は、次順位相続人に通知しません。

5代襲相続と相続放棄のよくある誤解

誤解①相続放棄をすると他の相続でも相続できなくなる

相続放棄は、被相続人ごとに判断することができます。

親の相続と祖父母の相続は、別の相続です。

親の相続で単純承認をしたか相続放棄をしたか関係なく、祖父母の相続で判断することができます。

親の相続で相続放棄をしたからと言って、祖父母の相続ができなくなることはありません。

相続放棄をしても、親子の縁は切れないからです。

相続放棄をすると他の相続でも相続できなくなるは、誤解です。

親を相続放棄しても、祖父母を代襲相続することができます。

誤解②先に死亡した人の配偶者は代襲相続できる

代襲相続ができるのは、被代襲者の子どもなど直系卑属のみです。

被代襲者とは、相続人になるはずだった人です。

被代襲者の配偶者は、代襲相続をすることはできません。

数次相続があった場合、死亡した子どもの配偶者は相続人になります。

数次相続とは、元気だった被相続人の子どもが相続手続中に死亡することです。

代襲相続では、相続が発生する前に被相続人の子どもが死亡したときです。

先に死亡した人の配偶者は代襲相続できるは、数次相続と混同していると言えます。

先に死亡した人の配偶者は代襲相続できるは、誤解です。

先に死亡した人の配偶者は、代襲相続できません。

6代襲相続がある相続と相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続が発生すると、被相続人のものは相続財産になります。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方を決めるためには、相続人全員の合意が必要です。

相続財産の分け方の話し合いの前提として、相続人の確定はとても重要です。

代襲相続や数次相続が発生している場合、一挙に難易度が上がります。

インターネットが普及したことで、多くの情報を手軽に得ることができるようになりました。

インターネット上では、適切でない情報も有益な情報もたくさん出回っています。

代襲相続や相続放棄が発生している場合、信頼できる専門家のサポートが欠かせません。

相続放棄をした場合代襲相続はできないとだけカンタンに説明している自称専門家はたくさんいます。

相続人確定を間違えると以降の相続手続は、すべて無効になります。

度をよく理解して、自分がどうしたらいいのか適切に判断する必要があります。

スムーズに相続手続を行いたい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

絶縁した親兄弟の死亡を知る方法

1絶縁した親兄弟の死亡を自分で確認する方法

①死亡すると戸籍に記載される

戸籍とは、その人の身分事項が記録される帳簿です。

身分事項とは、出生、死亡、婚姻、離婚、養子縁組、離縁、認知、分籍、名の変更など事柄です。

人が死亡すると、死亡届を提出します。

死亡届が提出されると、戸籍に記載されます。

死亡届提出直後に戸籍謄本を取得しても、死亡の記載はされていないかもしれません。

市区町村役場で、事務処理の時間がかかるからです。

本籍地の市区町村役場以外に死亡届を提出した場合、戸籍に記録されるまで時間がかかりがちです。

人が死亡すると、戸籍に記載されます。

②本人・配偶者・直系血族の戸籍謄本は広域交付の対象

相続手続をする場合、相続手続先に対してたくさんの戸籍謄本を提出する必要があります。

戸籍謄本は、原則として、本籍地の市区町村役場に請求します。

本人・配偶者・直系血族の戸籍謄本は、広域交付の対象です。

戸籍謄本の広域交付とは、本籍地の市区町村役場以外の市区町村役場で戸籍謄本を取得する制度です。

例えば、本籍地が名古屋市以外の人が名古屋市内の各区役所で、戸籍謄本を取得することができます。

本籍地が名古屋市の人が名古屋市以外の市区町村役場で、戸籍謄本を取得することができます。

広域交付を利用できると、近隣の市区町村役場で戸籍謄本を取得することができます。

本籍地でなくても近隣の市区町村役場に出向いて取得することができるので、とても便利です。

本人・配偶者・直系血族の戸籍謄本は、広域交付の対象です。

③自分の住民票から本籍地を確認

戸籍謄本を請求する場合、証明書交付申請書に本籍地を記載する必要があります。

親兄弟の本籍地が分からないことがあるでしょう。

まず、自分の本籍地の記載入りの住民票を取得します。

何も言わないと、住民票の本籍地の記載は省略されます。

自分の本籍地が分かれば、自分の戸籍謄本を取得することができます。

自分の戸籍謄本から辿っていくと、親兄弟の本籍地が判明します。

親兄弟の本籍地が分からないときは、自分の住民票から確認することができます。

④正当な理由があるとき兄弟姉妹の戸籍謄本を取得できる

戸籍に記載されている人の配偶者は、委任状なしで戸籍謄本を請求することができます。

戸籍に記載されている人の直系尊属と直系卑属は、委任状なしで戸籍謄本を請求することができます。

本人から、委任状を出してもらう必要はありません。

兄弟姉妹の戸籍謄本は、無条件で発行してもらうことはできません。

本人・配偶者・直系血族の戸籍謄本は、原則として、その人から委任状を出してもらう必要があります。

正当な理由があれば、委任状なしで発行してもらうことができます。

権利行使や義務の履行に必要な場合、委任状なしで戸籍謄本を請求することができます。

権利行使や義務の履行に必要な場合、戸籍を取得するための正当な理由があると言えます。

権利行使や義務の履行に必要な場合であると認められるためには、客観的な具体的な理由が必要です。

客観的な具体的な理由の裏付けとなる書類を準備する必要があります。

相続手続のため戸籍が必要な場合、権利行使や義務の履行に必要な場合と言えます。

権利行使や義務の履行に必要なとき取得できることは、戸籍法第10条の2第1項第1号にはっきり書いてあります。

担当者に法律の条文を示して説得する必要があるかもしれません。

正当な理由があるとき、兄弟姉妹の戸籍謄本を取得できます。

⑤国等に提出する必要があるとき兄弟姉妹の戸籍謄本を取得できる

国や地方自治体に提出する必要がある場合、委任状なしで戸籍謄本を請求することができます。

国や地方自治体に提出する必要がある場合、戸籍謄本を取得するための正当な理由があると言えます。

相続登記をする場合、法務局にたくさんの戸籍謄本を提出します。

相続登記は、国や地方自治体に提出する必要がある場合です。

国に提出する必要がある場合だから、委任状なしで戸籍謄本を請求することができます。

国や地方自治体に提出する必要があると認められるためには、客観的な具体的な書類が必要です。

国等に提出する必要があるとき取得できることは、戸籍法第10条の2第1項第2号にはっきり書いてあります。

担当者に法律の条文を示して説得する必要があるかもしれません。

国等に提出する必要があるとき、兄弟姉妹の戸籍謄本を取得できます。

⑥遠方の市区町村役場へ郵送請求

戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場に請求するのが原則です。

兄弟姉妹の戸籍謄本は、広域交付の対象ではありません。

広域交付を利用するためには、請求人本人が市区町村役場の窓口に出向く必要があります。

仕事や家事で忙しい人は、近隣の市区町村役場であっても出向くことができないでしょう。

戸籍謄本は、郵送で請求することができます。

広域交付を利用できない場合、郵送請求が便利です。

遠方の市区町村役場へ、戸籍謄本の郵送請求ができます。

2絶縁した親兄弟の死亡連絡が来る

①被相続人の家族から死亡連絡

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。

相続財産の分け方を決めるための話し合いを遺産分割協議と言います。

遺産分割協議のため、被相続人の家族から連絡されることがあります。

一部の相続人を含めないで、分け方を決めても無効だからです。

遺産分割協議は、相続人全員の合意で成立します。

遺産分割協議のため、被相続人の家族から死亡連絡があります。

②家庭裁判所から遺産分割調停の呼出し

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。

絶縁した親兄弟の家族と関わりたくないかもしれません。

相続人全員の合意がないと、相続財産を分けることができません。

絶縁しても行方不明でも、相続人全員の協力が必要です。

協力が得られない場合、家庭裁判所の助力を得て話し合いをすることができます。

遺産分割調停とは、家庭裁判所の助力を得てする話し合いです。

遺産分割調停の申立てがあった場合、家庭裁判所は相続人を呼び出します。

相続人だけで話し合いをすると、感情的になるかもしれません。

調停委員の客観的なアドバイスを受けて話し合いをすると、納得しやすくなるかもしれません。

家庭裁判所の助力を得て、相続人全員の合意を目指します。

遺産分割調停のため、家庭裁判所から呼出しがあります。

③家庭裁判所から自筆証書遺言の検認で呼出し

被相続人が生前に自筆証書遺言を作成していることがあります。

自筆証書遺言とは、遺言者が自分で書いて作った遺言書です。

自筆証書遺言を見つけた人や預かっている人は、家庭裁判所に提出しなければなりません。

自筆証書遺言の検認とは、遺言書を開封して確認してもらう手続です。

自筆証書遺言の検認の申立てがあった場合、家庭裁判所は相続人全員を家庭裁判所に呼び出します。

相続人立会いで遺言書を開封してもらって、確認するためです。

自筆証書遺言の検認のため家庭裁判所から呼び出されても、欠席しても差し支えありません。

自筆証書遺言の検認のため、家庭裁判所から呼出しがあります。

④法務局から関係遺言書保管通知

被相続人が自筆証書遺言を作成した場合、遺言書は自分で保管するのが原則です。

遺言書を自分で保管すると、紛失してしまう心配があります。

遺言書の保管場所を家族と共有していない場合、家族が遺言書を見つけられないかもしれません。

遺言書の保管場所を家族と共有していた場合、家族が遺言書を破棄・変造する心配があります。

自筆証書遺言は、法務局で保管してもらうことができます。

遺言者が死亡したら、相続人に関係遺言書保管通知を出します。

自筆証書遺言保管制度を利用している人が死亡した場合、法務局は関係遺言書保管通知を出します。

⑤法務局から指定者通知

自筆証書遺言保管制度では、遺言者が指定した人に通知してもらうことができます。

遺言者が死亡したことを法務局が知ったとき、通知されます。

遺言者は、通知してもらいたい人を3名まで指定することができます。

指定者通知は、遺言者が希望したときだけ実施されます。

自筆証書遺言保管制度を利用している人が死亡した場合、法務局は指定者通知を出します。

⑥遺言執行者から遺言書の内容通知

被相続人が生前に遺言書を作成していることがあります。

遺言書を作成する場合、遺言執行者を選任することができます。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。

遺言執行者が就任した場合、相続人に対して遺言書の内容を通知しなければなりません。

遺言執行者から遺言書の内容通知がされます。

⑦警察から死亡連絡

被相続人が事件や事故に巻き込まれて死亡することがあります。

自宅などで死亡した後に発見された場合、警察が死亡時の調査をするでしょう。

事故や事件の可能性があるからです。

調査の過程で遺留品などから家族の手掛かりを得て、連絡されることがあります。

遺留品などを見ても家族の詳しい事情は、分からないのが通常です。

血縁関係が近いと思われる人に連絡するでしょう。

事件や事故の可能性がある場合、警察から死亡の連絡がされます。

⑧市区町村役場から遺体の引取依頼

死亡した人の身元が分からない場合、死亡地の自治体が遺体を引き取ります。

身元が分からない死亡者を行旅死亡人と言います。

行旅死亡人は、行旅病人及行旅死亡人取扱法の規定に基づいて自治体が火葬します。

死亡した人が身分証明書を持っていたとしても、本人と断定できないことがあります。

身元が分からない死亡者と同様に扱われます。

埋火葬の費用は、次の順序で負担します。

(1)死亡した人に遺留金銭や有価証券

(2)不足分は相続人の負担

(3)相続人から支払が得られない場合、死亡した人の扶養義務者の負担

市区町村役場は、戸籍をたどって調査をします。

死亡地の自治体が遺体を引き取った場合、市区町村役場から死亡の連絡がされます。

3絶縁しても相続人

①相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は、次のとおりです。

(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

②絶縁しても疎遠になっても相続人

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になるかどうかは、法律の定めで決まります。

被相続人と絶縁していても、相続人になるかどうかとは関係ありません。

絶縁していたとか、絶交していたとかいう事情は、法律の定めとは無関係です。

たとえ、何十年も音信不通でも親子は親子です。

何十年も会っていなくても、兄弟姉妹は兄弟姉妹です。

子どもが重大な親不孝をした場合に、親が子どもを勘当にすることがあります。

子どもを勘当にして、絶縁状を作ることがあります。

絶縁状に、法的な効力はありません。

絶縁しても疎遠になっても、相続人です。

③関わりたくないから相続放棄

遺産分割協議のため、被相続人の家族から連絡されることがあります。

一部の相続人を含めないで、分け方を決めても無効だからです。

さまざまな家族の事情から、被相続人や被相続人の家族と疎遠になっていることがあります。

被相続人の家族と遺産分割協議をするのは、精神的負担が大きいことがあるでしょう。

家庭裁判所で相続放棄を認めてもらえたら、はじめから相続人でなくなります。

相続放棄の理由は、被相続人の債務超過であることが多いでしょう。

被相続人や被相続人の家族と疎遠だからを理由に、相続放棄をすることができます。

相続放棄をすれば、疎遠な相続人と話し合いを避けることができます。

相続手続に関わりたくないから、相続放棄をすることができます。

4相続人調査を司法書士に依頼するメリット

本籍地の変更や国による戸籍の作り直し(改製)で多くの方は、何通もの戸籍を渡り歩いています。

古い戸籍は、現在と形式が違っていて読みにくいものです。

手書きの達筆な崩し字で書いてあると、分かりにくいでしょう。

慣れないと、戸籍集めはタイヘンです。

本籍地を何度も変更している方や結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている方は、戸籍をたくさん渡り歩いています。

膨大な手間と時間がかかることが多くなります。

戸籍には被相続人の結婚や離婚、子どもや養子の存在といった身分関係がすべて記録されています。

家族が知らない相続人が明らかになることもあります。

相続人を確定させるために戸籍を集めるだけでも、知識のない一般の人にはタイヘンな作業です。

家族の方が知らない相続人が明らかになると、精神的な負担はさらに大きいものになります。

相続手続のうち、専門家に任せられるものは任せてしまうといいでしょう。

家族の事務負担を軽減することができます。

相続人調査でお困りの方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

相続放棄の戸籍謄本はコピーでいい

1相続放棄に必要な戸籍謄本

①共通で必要になる戸籍謄本

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。

相続放棄をする場合、戸籍謄本を提出します。

相続放棄をする人によって、必要になる戸籍謄本は異なります。

だれが相続放棄をするときでも、共通で必要になる戸籍謄本は次のとおりです。

・被相続人の死亡を証明する戸籍謄本

・相続人の現在戸籍

人が死亡した場合、市区町村役場に死亡届を提出します。

死亡届提出直後に戸籍謄本を取得した場合、死亡の記載がされていません。

市区町村役場で死亡届が処理されているからです。

死亡届が処理されて、死亡の記載がある戸籍謄本を取得する必要があります。

相続放棄ができるのは、相続人だけです。

相続人になるはずの人が被相続人より先に死亡した場合、相続人になりません。

相続人の戸籍謄本は、被相続人の死亡日以降に発行されたものが必要です。

②配偶者が相続放棄するときの戸籍謄本

被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人になります。

配偶者であることは、被相続人の戸籍謄本で判明します。

配偶者が相続放棄をする場合、追加で必要になる戸籍謄本はありません。

③子どもが相続放棄するときの戸籍謄本

被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。

子どもであることは、子ども本人の戸籍謄本で判明します。

子どもが相続放棄をする場合、追加で必要になる戸籍謄本はありません。

相続人になるはずだった子どもが先に死亡することがあります。

子どもの子どもが代襲相続します。

子どもの代襲相続人が相続放棄をする場合、子どもの死亡を証明する戸籍謄本が必要です。

④親などの直系尊属が相続放棄するときの戸籍謄本

被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。

被相続人に子どもがいないことは、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本で判明します。

被相続人に子どもがいても、子どもが先に死亡することがあります。

子どもの代襲相続人も先に死亡することがあるでしょう。

子どもの代襲相続に、制限はありません。

何代先の子孫であっても、代襲相続人になります。

相続人になるはずだった子どもに子どもがいないことは、子どもの出生から死亡までの連続した戸籍謄本で判明します。

子どもがいないことを確認するためには、たくさんの戸籍謄本が必要になります。

世代が異なる直系尊属が複数いることがあります。

世代が異なる直系尊属が複数いる場合、世代が近い人が相続人になります。

例えば、父母と祖父母がいる場合、父母が相続人になります。

父母であることは、被相続人の戸籍謄本で判明します。

祖父母が相続人になるのは、父母が先に死亡しているときです。

祖父母が相続放棄をする場合、父母の死亡を証明する戸籍謄本が必要です。

⑤兄弟姉妹が相続放棄するときの戸籍謄本

被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。

被相続人に子どもがいないことは、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本で判明します。

親などの直系尊属が被相続人より先に死亡していることは、父母や祖父母の戸籍謄本で判明します。

相続人になるはずだった兄弟姉妹が先に死亡することがあります。

兄弟姉妹の子どもが代襲相続します。

兄弟姉妹の代襲相続人が相続放棄をする場合、兄弟姉妹の死亡を証明する戸籍謄本が必要です。

兄弟姉妹の代襲相続は、一代限りです。

兄弟姉妹の子どもである甥姪が先に死亡した場合、甥姪の子どもは代襲相続しません。

甥姪が相続放棄をする場合、たくさんの戸籍謄本が必要になります。

2相続放棄の戸籍謄本はコピーでいい

①東京・名古屋・大阪家庭裁判所などはコピーでいい

相続放棄をする場合、たくさんの戸籍謄本が必要になります。

市区町村役場で発行された戸籍謄本をそのまま提出するのが原則です。

東京・名古屋・大阪家庭裁判所などでは、戸籍謄本のコピーで差し支えない運用をしています。

自分は相続放棄をするけれど、他の相続人は単純承認することがあります。

単純承認をした他の相続人は、相続手続をします。

相続手続では、戸籍謄本が必要になります。

相続放棄で提出する戸籍謄本が必要になります。

相続放棄で提出する戸籍謄本がコピーでいいと、再取得する手間を省くことができます。

相続放棄の戸籍謄本をコピーでいいとする取扱いは、東京・名古屋・大阪家庭裁判所など一部の家庭裁判所のみです。

②戸籍謄本のコピーを付けて原本還付

相続放棄の手続では、市区町村役場で発行された戸籍謄本をそのまま提出するのが原則です。

戸籍謄本のコピーで受け付ける運用をしているのは、東京・名古屋・大阪家庭裁判所など一部の家庭裁判所のみです。

単純承認をした他の相続人のため、戸籍謄本を返してもらいたいことがあるでしょう。

相続放棄の申立てをする際に、戸籍謄本等の原本還付申請をすることができます。

戸籍謄本等の原本還付申請をしても、認められることも認められないこともあります。

籍謄本等の原本還付申請をする場合、戸籍謄本と一緒に戸籍謄本のコピーを提出します。

戸籍謄本の返却用に返信用の封筒と郵便切手を添付します。

レターパックプラスなど記録がされる郵便が安心です。

戸籍謄本のコピーを付けて、原本還付をしてもらうことができます。

③法定相続情報一覧図は再交付してもらえる

相続手続をする場合、たくさんの戸籍謄本が必要になります。

相続手続のたびに、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍と相続人の現在戸籍の束を提出しなければなりません。

法定相続情報一覧図は、被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのか一目で分かるように家系図のように取りまとめた書面です。

この家系図と戸籍謄本等を法務局に提出して、登記官に点検してもらいます。

法定相続情報一覧図は、認証文と登記官の押印がある公的な証明書です。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出において、必要枚数を発行してもらうことができます。

相続放棄をする際に、戸籍謄本の代わりに法定相続情報一覧図を提出することができます。

法定相続情報一覧図は、複数発行してもらえます。

保管及び申出のときに発行してもらっても、不足することがあるでしょう。

法定相続情報一覧図は、再交付をしてもらうことができます。

法定相続情報一覧図には、厳格な書き方ルールがあります。

相続放棄をする際に、必要な事項が網羅できないことがあります。

不足する分は、原則どおり戸籍謄本を提出します。

法定相続情報一覧図は、再交付してもらうことができます。

④法定相続人情報は相続放棄で使えない

法定相続人情報とは、相続関係を一覧化した図です。

長期相続登記等未了土地解消作業により、判明した調査結果です。

法定相続情報一覧図とちがい、認証文と登記官の押印がありません。

相続登記をする場合、法定相続人情報の作成番号を申請書に記載します。

法定相続人情報の作成番号を記載した場合、戸籍謄本を提出した取り扱いがされます。

法定相続人情報は、相続登記以外で使うことはできません。

法務局の報告書に過ぎないからです。

法定相続人情報で、相続放棄をすることはできません。

3戸籍謄本以外の必要書類

①被相続人の除票または戸籍の附票

相続放棄の申立ては、管轄があります。

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。

家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。

被相続人の除票は、家庭裁判所の管轄を確認するために提出します。

除票の代わりに、戸籍の附票を提出することができます。

除票は、住民票を置いていた市区町村役場に請求します。

戸籍の附票は、本籍地の市区町村役場に請求します。

相続手続では、戸籍謄本を準備します。

戸籍謄本に本籍が記載されているから、戸籍の附票を取得する方が便利でしょう。

②相続放棄申述書

相続放棄申述書は、裁判所のホームページからダウンロードすることができます。

家庭裁判所へ出向いて、用紙を受け取ることもできます。

③収入印紙800円分

相続放棄には、手数料がかかります。

手数料は、相続放棄をする人1人あたり800円です。

相続放棄の手数料は、収入印紙で納入します。

収入印紙は、次のところで購入することができます。

・郵便局郵便窓口、ゆうゆう窓口

・コンビニエンスストア

・法務局印紙売りさばき窓口

名古屋家庭裁判所では、収入印紙を購入することはできません。

相続放棄申述書の右上に、収入印紙貼付欄があります。

収入印紙は相続放棄申述書に貼り付けるだけで、消印はしません。

相続放棄申述書を受け付けた後、裁判所の職員が消印をするからです。

④郵便切手

家庭裁判所が手続で使う郵便切手を予納します。

家庭裁判所ごとに、必要な切手の種類と枚数が指定されています。

家庭裁判所によっては、ホームページで必要な郵便切手を公表しています。

⑤相続放棄で印鑑証明は不要

相続放棄申述書には、押印が必要です。

相続放棄申述書の押印は、認印で差し支えありません。

実印を押さないから、印鑑証明書も不要です。

相続放棄の手続ため、実印と印鑑証明書を用意するように言われることがあります。

相続放棄のためと称していますが、相続放棄の手続のはずがありません。

相続放棄の手続は、相続放棄をする相続人が自分でするものだからです。

他の相続人が相続放棄の手続をするものではありません。

相続放棄の手続には、実印も印鑑証明書も不要です。

実印と印鑑証明書を用意するように言われた場合、遺産分割協議をしようとしているのでしょう。

遺産分割協議と相続放棄は、まったく別の手続です。

相続放棄で印鑑証明は、不要です。

4相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄は、その相続でチャンスは1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできます。

高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。

一挙に、ハードルが上がると言ってよいでしょう。

相続が発生してから3か月以内に届出ができなかったのは止むを得なかったと家庭裁判所に納得してもらって、はじめて、家庭裁判所は相続放棄を認めてくれます。

通常は家庭裁判所に対して、上申書や事情説明書という書類を添えて、説得することになります。

家庭裁判所が知りたいことを無視した作文やダラダラとした作文では認めてもらうことは難しいでしょう。

司法書士であれば、家庭裁判所に認めてもらえるポイントを承知しています。

認めてもらえやすい書類を作成することができます。

通常の相続放棄と同様に、戸籍謄本や住民票が必要になります。

仕事や家事、通院などで忙しい人には、平日の昼間に市区町村役場に出向いて準備するのは負担が大きいものです。

戸籍謄本や住民票は、郵便による取り寄せができます。

書類の不備などによる問い合わせは、市区町村役場の業務時間中の対応が必要になります。

事務負担は、軽いとは言えません。

戸籍謄本や住民票の取り寄せは、司法書士におまかせすることができます。

3か月の期限が差し迫っている方や期限が過ぎてしまっている方は、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

子なし親なし兄弟ありの相続

1兄弟姉妹が相続人になる

①相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は、次のとおりです。

(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

②配偶者は必ず相続人になる

被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は必ず相続人になります。

相続人になる配偶者、死亡時の法律上の配偶者のみです。

生前に離婚した元配偶者は、相続人になりません。

事実婚・内縁の配偶者は、相続人になりません。

パートナーシップ制度を利用しても、相続人になりません。

法律上の配偶者は、必ず相続人になります。

③異父兄弟・異母兄弟が相続人になる

被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。

兄弟姉妹と言うと、父母が同じ兄弟姉妹だけをイメージするかもしれません。

相続人になる兄弟姉妹とは、父母の両方が同じ兄弟姉妹だけではありません。

父母の一方だけ同じ兄弟姉妹も、兄弟姉妹です。

異父兄弟や異母兄弟は、父母の一方だけ同じ兄弟姉妹です。

異父兄弟・異母兄弟が相続人になります。

④父母の養子は相続人になる

父や母が養親になる養子縁組をしていることがあります。

養子縁組をした場合、養子は養親の子どもになります。

自分の実親の養子は、兄弟姉妹です。

親から見ると、実子も養子も同じ子どもだからです。

実子と養子は、兄弟姉妹です。

父と養子縁組をした養子も母と養子縁組をした養子も、兄弟姉妹です。

父母の一方だけ同じ兄弟姉妹も、兄弟姉妹だからです。

父母の養子は、兄弟姉妹です。

父母の養子は、相続人になります。

⑤養子に行った兄弟姉妹が相続人になる

兄弟姉妹が第三者の養子になる養子縁組をすることがあります。

養子縁組をした場合、養子は養親の子どもになります。

養子縁組には、2種類あります。

普通養子と特別養子です。

普通養子は、養子縁組後も実親との親子関係が継続します。

普通養子による養子縁組をしても、実親の子どものままです。

特別養子は、養子縁組後に実親との親子関係が終了します。

特別養子に養子縁組をしたら、実親の子どもでなくなります。

兄弟姉妹が普通養子による養子縁組をした場合、兄弟姉妹のままです。

普通養子による養子になった兄弟姉妹は、相続人になります。

兄弟姉妹が特別養子による養子縁組をした場合、兄弟姉妹でなくなります。

特別養子による養子になった兄弟姉妹は、相続人になりません。

子どものいない夫婦が養子縁組をする、配偶者の連れ子と養子縁組するといったことは日常的に聞くことあります。

一般的に、単に「養子」と言ったら、普通養子を指していることがほとんどです。

養子に行っても、普通養子なら兄弟姉妹のままです。

養子に行った兄弟姉妹が相続人になります。

⑥兄弟姉妹が先に死亡すると甥姪が代襲相続

相続人になる人は、法律で決められています。

相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡することがあります。

相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続します。

代襲相続とは、相続人になるはずだった人が先に死亡したため、子どもや子どもの子どもが相続することです。

兄弟姉妹が相続人になるはずだったのに、被相続人より先に死亡することがあります。

兄弟姉妹が先に死亡した場合、甥姪が相続します。

兄弟姉妹が先に死亡すると、甥姪が代襲相続します。

⑦甥姪が先に死亡すると甥姪の子どもは代襲相続しない

甥姪も被相続人より先に死亡した場合、甥姪の子どもは相続しません。

兄弟姉妹が相続する場合、代襲相続ができる範囲は一代限りだからです。

甥姪が先に死亡すると、甥姪の子どもは代襲相続しません。

2遺言書で財産の分け方を決めておく

①遺産分割協議は相続人全員で

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。

幼少期は仲よく遊んでいても、成人すると兄弟と交流は少なくなるでしょう。

関係が薄くなった兄弟姉妹と話し合いをするのは、難しくなることがあります。

話し合いが付かないと、相続財産を分けることはできません。

遺産分割協議のために、疎遠な兄弟姉妹に協力してもらう必要があります。

遺産分割協議は、相続人全員の合意で成立します。

②遺言書を作成して配偶者に全財産を相続させる

被相続人は生きている間、自分の財産を自由に処分することができます。

遺言書を作成して、自分の死後に財産をだれに引き継ぐのか自由に決めることができます。

遺言書があれば、遺言書のとおりに財産を分けることができます。

遺言書を作成して、配偶者に全財産を相続させると書くことができます。

疎遠になった相続人に、協力をしてもらう必要はなくなります。

関係が良くない相続人がいる場合、残された配偶者の精神的負担は大きいでしょう。

遺言書のとおりに分けることができるから、残された配偶者はラクができます。

遺言書を作成して、遺産分割の方法を指定することができます。

③遺言書を作成して財産を寄付できる

遺言書を作成して、自分の死後だれに引き継ぐのか自由に決めることができます。

相続人になる人は、法律で決められています。

法律で決められた相続人だけが相続することができます。

遺言書を作成して、財産を遺贈することができます。

遺贈とは、相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。

遺言書を作成して、相続人以外の人に遺贈することができます。

疎遠になった兄弟姉妹より、お世話になった人に財産を引き継いでもらいたいことがあるでしょう。

慈善団体やボランティア団体に、遺贈することができます。

寄付をしたい気持ちはあっても、老後の資金を考えるとためらうことが多いでしょう。

自分が死亡した後に寄付するから、老後の心配をせずに寄付することができます。

遺言書を作成して、財産を寄付することができます。

④兄弟姉妹に遺留分はない

遺言書を作成して、遺産分割の方法を指定することができます。

疎遠になった兄弟姉妹に財産を引き継ぐより、協力して財産を築いた配偶者に引き継いでもらいたいでしょう。

兄弟姉妹に、遺留分はありません。

どのような財産配分にしても、兄弟姉妹は文句を言うことはできません。

例えば、全財産を配偶者に相続させる遺言書を作成しても、兄弟姉妹は遺留分を請求することはできません。

相続が発生したときに、兄弟姉妹が先に死亡していることがあります。

相続人になるはずだった兄弟姉妹が先に死亡した場合、兄弟姉妹の子どもが相続人になります。

兄弟姉妹の子どもは、甥姪です。

甥姪が代襲相続人になる場合、甥姪に遺留分はありません。

甥姪が代襲相続人になっても、甥姪は遺留分を請求することはできません。

兄弟姉妹にも甥姪にも、遺留分はありません。

⑤遺言執行者がいると相続手続をおまかせできる

遺言書を作成するだけでは、意味がありません。

遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。

遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。

遺言書の中で、遺言執行者を指名することができます。

相続を何度も経験する人は、あまりいません。

だれにとっても初めてで、不慣れなものです。

相続手続は、想像以上に手間と時間がかかります。

遺言執行者がいる場合、手間と時間がかかる相続手続をおまかせできます。

遺言執行者にわずらわしい相続手続をおまかせできるから、残された配偶者には心強いでしょう。

遺言執行者が遺言書の内容を実現してくれるから、遺言者にとっても心強いでしょう。

遺言執行者を指名して、相続続をおまかせすることができます。

⑥公正証書遺言がおすすめ

遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。

自筆証書遺言は、自分で書いて作る遺言書です。

ひとりで作ることができるから、手軽です。

公正証書遺言は、遺言内容を公証人に伝えて公証人が取りまとめる遺言書です。

証人2人に確認してもらって、作ります。

遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。

遺言者本人が法律に詳しいことは、あまりないでしょう。

遺言書の書き方ルールに違反すると、遺言書が無効になります。

自筆証書遺言はひとりで作ることが多いから、無効になることが少なくありません。

公正証書遺言は、公証人が取りまとめます。

公証人は、法律の専門家です。

公正証書遺言が書き方ルールの違反で無効になることは、考えられません。

公正証書遺言原本は、公証役場で厳重に保管されます。

遺言書の紛失や改ざんのトラブルも、あり得ません。

相続が発生したときは、家庭裁判所で検認手続をする必要がありません。

すぐに、失効することができます。

公正証書遺言はメリットが大きく、おすすめです。

3相続人不存在なら財産は国庫帰属

①特別縁故者は相続人がいないときだけ

相続人になる人は、法律で決められています。

相続が発生したとき、被相続人の財産は相続人が相続します。

相続できるのは、相続人だけです。

相続人以外の人は、遺贈を受けることができるけど相続することはできません。

法律で決められた相続人がまったく存在しないことがあります。

相続人がまったく存在しない場合、原則として、相続財産は国庫に帰属します。

被相続人に特別な縁故がある人がいる場合、財産を引き継がせることが適切であることがあります。

相続人がまったく存在しない場合、特別縁故者が財産を引き継ぐことができることがあります。

特別縁故者に認められるのは、相続人がまったく存在しないときだけです。

②特別縁故者に分与される財産は家庭裁判所が判断

特別縁故者とは、被相続人に特別な縁故がある人です。

特別な縁故がある人に認められるのは、次の人です。

(1)生計を同じくしていた人

(2)被相続人の療養看護につとめた人

(3)その他被相続人と特別な関係にあった人

相続人がまったく存在しない場合、家庭裁判所に対して特別縁故者財産分与の申立てをすることができます。

家庭裁判所が特別縁故者と認められるか判断します。

特別縁故者と認められれば、相続財産を分与されます。

分与される財産は、縁故の程度によって家庭裁判所が判断します。

相続財産の全部であることも一部であることもあります。

特別縁故者に認められなかった場合、相続財産は国庫に帰属します。

特別縁故者に分与される財産は、家庭裁判所が判断します。

4遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書は、遺言者の意思を示すものです。

自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。

実は、民法に遺言書を作ることができるのは15歳以上と定められています。

死期が迫ってから、書くものではありません。

遺言書はいつか書くものではなく、すぐに書くものです。

遺言書は遺言者の意思を示すことで、家族をトラブルから守るものです。

子どものいない夫婦の場合、遺言書の威力は大きいものです。

遺言書があることで、残された配偶者が守られます。

お互いを思いやり幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

兄弟姉妹まとめて相続放棄

1兄弟姉妹まとめて相続放棄

①相続放棄は各相続人が単独で判断

相続が発生したら、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続を単純承認するか相続放棄をするか、各相続人が単独で判断することができます。

単純承認をするのも相続放棄をするのも、だれかに同意してもらう必要はありません。

相続放棄は、各相続人が単独で自由に判断できます。

②相続放棄は各相続人が自分で手続

相続放棄は、他の相続人の承諾を得る必要はありません。

各相続人が単独で、自由に判断することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄を希望する申立てをします。

他の相続人に対して相続放棄をすると宣言しても、意味はありません。

相続放棄は、相続人が自分で家庭裁判所に手続する必要があるからです。

相続放棄は、各相続人で自分で手続します。

③同順位の相続人はまとめて相続放棄ができる

被相続人が莫大な借金を抱えて死亡した場合、相続人は相続放棄を希望するでしょう。

多くの場合、複数の相続人全員が相続放棄を希望します。

同順位の相続人は、まとめて相続放棄をすることができます。

④次順位の相続人は相続放棄も次順位

相続人になる人は、法律で決められています。

相続人になる人は、次のとおりです。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

相続放棄ができるのは、相続人だけです。

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

子どもが相続人になるのに、親などの直系尊属や兄弟姉妹が相続人になることはありません。

子どもの相続放棄が認められていない間は、兄弟姉妹は相続人ではありません。

先順位の相続人がいると、次順位の人は相続人でないからです。

子ども全員の相続放棄が認められるまで、親などの直系尊属や兄弟姉妹は相続放棄をすることができません。

次順位の相続人は、相続放棄も次順位です。

⑤相続人全員相続放棄ができる

同順位の相続人は、まとめて相続放棄をすることができます。

先順位の相続人全員が相続放棄をした場合、次順位相続人が相続放棄をすることができます。

相続人になる人は、法律で決められています。

法律で決められた相続人全員が相続放棄をすることができます。

相続人全員が相続放棄をしても、後ろめたく思う必要はありません。

2相続放棄の期限3か月は知ってからスタート

①先順位の人がいると相続放棄はできない

被相続人が莫大な借金を抱えて死亡した場合、借金を引き継いでしまうのではないか不安になるでしょう。

相続人になる人は、法律で決められています。

先順位の人がいると、相続人になりません。

相続放棄ができるのは、相続人だけです。

子どもが相続人になるのに、親などの直系尊属や兄弟姉妹が相続人になることはありません。

子ども全員が相続放棄をすると、子ども全員が相続人でなくなります。

子どもがいない場合になるから、次順位相続人が相続放棄をすることができます。

先順位の人がいると、相続放棄はできません。

②先順位の人の相続放棄を知ってから3か月

相続放棄は、家庭裁判所に手続する必要があります。

相続放棄には、相続があったことを知ってから3か月以内の期限があります。

「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。

先順位の人がいると、相続放棄はできません。

相続放棄の申立てをしてから相続放棄が認められるまで、1か月程度書かかるのが通常です。

期限3か月が経過してしまうのではないかと、不安になるかもしれません。

先順位の人の相続放棄が認められたことを知るまで、相続放棄の期限はスタートしません。

先順位の人の相続放棄を知ってから、3か月以内に相続放棄の手続をすることができます。

③期限3か月は各相続人でバラバラにスタートする

相続があったことを知った日は、各相続人で個別に判断します。

複数の相続人がいる場合、現実にもバラバラに知ることが多いでしょう。

一部の相続人が相続があったことを知っても、他の相続人はまだ知らないことがあるのは自然です。

期限3か月は、各相続人でバラバラにスタートします。

④連絡が取れない相続人は3か月がスタートしない

相続放棄には、相続があったことを知ってから3か月以内の期限があります。

大切な家族が死亡した場合、近しい家族や友人知人には真っ先に連絡するでしょう。

さまざまな家族の事情から、被相続人や被相続人の家族と疎遠になっていることがあります。

ときには思いもよらない相続人が見つかることがあるでしょう。

相続があったことを知らせる方法がない場合、その相続人は相続があったことを知らないでしょう。

相続放棄には、相続があったことを知ってから3か月以内の期限があります。

相続があったことを知らない相続人については、知ってから3か月以内の期限がスタートしていません。

他の相続人について3か月が経過していても、その相続人はスタートしないことがあり得ます。

期限3か月は、各相続人でバラバラにスタートするからです。

連絡が取れない相続人は、3か月がスタートしません。

⑤認知症の相続人は成年後見人が知ってから

相続人の中に、認知症の人がいることがあります。

認知症になると、物事のメリットデメリットを適切に判断することができなくなります。

物事のメリットデメリットを適切に判断することができないのに、相続放棄をすることはできません。

認知症の人が法律行為をする場合、サポートする人が必要になります。

成年後見人とは、認知症の人をサポートする人です。

成年後見人は、家庭裁判所に選任してもらう必要があります。

成年後見開始の申立てをしてから成年後見人が選任されるまで、3~4か月以上かかるのが通常です。

認知症の相続人が相続放棄をすべきか、成年後見人が判断します。

成年後見人が選任されて相続があったことを知ってから、相続放棄の期限3か月がスタートします。

認知症の人が相続があったことを知っても、意味はありません。

相続があったことを知っても、適切に判断することができないからです。

認知症の相続人は成年後見人が知ってから、相続放棄の期限3か月がスタートします。

3まとめて相続放棄をするメリット

①共通する書類は1枚でよい

相続放棄を希望する申立書に添える書類は、次のとおりです。

(1)被相続人の戸籍謄本

(2)被相続人の除票

(3)相続放棄する人の戸籍謄本

(4)収入印紙

(5)裁判所が手続で使う郵便切手

例えば、被相続人の子ども全員が相続放棄を希望することがあります。

被相続人の戸籍謄本と被相続人の除票は、共通して必要になります。

共通して必要になる書類は、1通で差し支えありません。

まとめて提出せずバラバラに提出する場合であっても、先に提出した書類はあらためて提出する必要はありません。

同じ書類を各相続人が提出しても、問題ありません。

共通する書類は、1通で済みます。

②司法書士などの専門家に依頼する場合は割引になることが多い

相続放棄は、その相続でチャンスは実質的には1回限りです。

失敗したらやり直せばいいというわけにはいきません。

相続放棄の手続を司法書士などの専門家に依頼したい人もいるでしょう。

司法書士などの専門家に依頼する場合、費用負担があります。

相続人がバラバラで依頼するより、複数の相続人がまとめて依頼する方がおすすめです。

まとめて依頼すると、割引をしてもらえることが多いからです。

③兄弟姉妹間の相続トラブルを回避できる

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなくなります。

相続人でなくなるから、被相続人の財産を引き継ぎません。

相続放棄をしても、被相続人の借金はなくなりません。

一部の相続人だけ相続放棄をした場合、他の相続人が借金を負担することになるでしょう。

相続財産にプラスの財産がある場合、相続財産の分け方は相続人全員の合意で決める必要があります。

兄弟姉妹間で相続財産の分け方について、話し合いがまとまらないかもしれません。

兄弟姉妹がまとめて相続放棄をすることで、相続トラブルを回避できます。

一部の相続人がプラスの財産とマイナスの財産をすべて引き継ぐときにも、相続放棄は有効です。

他の相続人全員が相続放棄をすることで、全財産を特定の相続人に集中させることができます。

まとめて相続放棄をすることで、兄弟姉妹間の相続トラブルを回避できます。

4まとめて相続放棄をするときの注意点

①次順位相続人に相続権が移る

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなくなります。

例えば、被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

子どもが相続放棄をした場合、子どもは相続人でなくなります。

子ども全員が相続放棄をした場合、子どもはいないものと扱われます。

被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。

被相続人に子どもがいる場合、親などの直系尊属は次順位相続人です。

子ども全員が相続放棄をすることで、次順位相続人に相続権が移ります。

②申立書は兄弟姉妹連名でなく1人1通必要

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立書を提出します。

兄弟姉妹がまとめて相続放棄をする場合、申立書は1人1通必要です。

兄弟姉妹が連名で、申立てをすることはできません。

申立書に添付する書類は、共通する書類は1通で差し支えありません。

申立書を1人1通準備したら、1通の封筒に同封して郵送することができます。

相続放棄の申立書は、兄弟姉妹連名でなく1人1通必要です。

③相続放棄をしても代襲相続しない

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなくなります。

相続放棄をした場合、相続放棄をした人の子どもは代襲相続をしません。

相続人になるはずだったのに被相続人より先に死亡した場合、相続人の子どもなどが相続します。

相続人になる予定の人が相続放棄をしても、相続放棄をした人の子どもは相続しません。

相続放棄をした人の子どもは、相続放棄をする必要はありません。

被相続人に莫大な借金があっても、相続放棄をした人の子どもは相続しないから安心です。

相続放棄をしても、代襲相続しません。

④家庭裁判所は債権者や次順位相続人に連絡しない

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立書を提出します。

家庭裁判所は提出された書類を審査して、結果を通知します。

相続放棄が認められたことは、相続放棄の申立てをした人にだけ通知します。

家庭裁判所は、自主的に債権者や次順位相続人を調査することはありません。

家庭裁判所は、債権者や次順位相続人に対して相続放棄の結果を通知しません。

例えば、子ども全員が相続放棄をすると、次順位相続人に相続権が移ります。

子どもが相続人になると、信じているでしょう。

被相続人の借金を返済して欲しいと言われると、びっくりします。

相続放棄が認められた場合に、債権者や次順位相続人に連絡する義務はありません。

できることなら連絡してあげると、親切でしょう。

家庭裁判所は、債権者や次順位相続人に連絡しません。

⑤相続放棄をしても管理義務

相続放棄をした人は、相続財産を管理すべき人が管理を始めるまで管理を続けなければなりません。

他に相続人がいない場合や相続人全員が相続放棄をした場合、相続人不存在が考えられます。

法定相続人がいない場合、相続財産は最終的には国のものになります。

国のものになる前に、たくさんの手続があります。

相続財産の管理を続ける義務は、相続財産を管理すべき人が管理を始めるまで続きます。

5相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄は、家庭裁判所に対して手続する必要があります。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことがなくなります。

相続放棄をすると、初めから相続人でなくなるからです。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、相続に関する手続には関与しなくて済むと安心してしまいがちです。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合であっても、相続財産を処分した場合、相続放棄が無効になります。

相続放棄は簡単そうに見えて、実はいろいろなことを考慮しなければならない手続です。

相続放棄を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。