Author Archive

相続登記の必要書類の有効期限

1相続登記の必要書類

①遺言書がないときの必要書類

登記申請書には、通常、相続関係説明図を添えます。

遺言書がないときの必要書類は、次のとおりです。

(1)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

(2)相続人の現在戸籍

(3)被相続人の住民票

(4)不動産を相続する人の住民票

(5)遺産分割協議書

(6)相続人全員の印鑑証明書

(7)固定資産税の評価証明書

②遺言書があるときの必要書類

遺言書があるときの必要書類は、次のとおりです。

(1)被相続人の死亡の戸籍謄本

(2)相続人の現在戸籍

(3)被相続人の住民票

(4)不動産を相続する人の住民票

(5)遺言書

(6)検認済証明書

(7)固定資産税の評価証明書

③権利証は不要

相続登記では、原則として権利証は不要です。

特別な事情があるときだけ、権利証を提出します。

2相続登記の必要書類の有効期限

①被相続人の戸籍謄本に有効期限はない

(1)古い戸籍謄本を提出できる

相続登記では、たくさんの戸籍謄本が必要になります。

相続手続の最初の難関が戸籍謄本の収集です。

戸籍謄本の収集を始めたものの、あまりの大変さに挫折してしまうことがあります。

挫折後しばらく放置してしまった場合、すでに準備した戸籍謄本が使えるか心配になるかもしれません。

相続登記では、戸籍謄本に有効期限はありません。

相続登記で戸籍謄本を提出する場合、発行後〇か月以内でなければ受付しませんといったことはありません。

(2)最終の戸籍謄本は死亡の記載が必要

被相続人の戸籍謄本は、死亡まで連続した戸籍謄本が必要です。

最終の戸籍謄本は、死亡の記載が必要です。

生前に取得した戸籍謄本は、取り直しになります。

最終の戸籍謄本以外は、生前に取得した戸籍謄本を提出することができます。

②相続人の戸籍謄本は相続発生後に取得

相続人の戸籍謄本は、相続発生時に相続人が健在だったことを証明するために提出します。

相続人の戸籍謄本は、相続発生後に取得する必要があります。

相続発生後に取得した戸籍謄本であれば、取得後長期間経過しても問題はありません。

相続登記では、戸籍謄本に有効期限はありません。

相続登記で戸籍謄本を提出する場合、発行後〇か月以内でなければ受付しませんといったことはありません。

③被相続人の住民票は相続発生後に取得

登記簿には、所有者の住所と氏名が記録されています。

被相続人の戸籍謄本には、本籍と氏名が記録されています。

被相続人の住民票は、登記簿の所有者と被相続人が同一人物であると証明するために提出します。

被相続人の住民票には、本籍、住所、氏名が記載されているからです。

被相続人の住民票は、相続発生後に取得する必要があります。

相続発生後に取得した住民票であれば、取得後長期間経過しても問題はありません。

相続登記では、住民票に有効期限はありません。

相続登記で住民票を提出する場合、発行後〇か月以内でなければ受付しませんといったことはありません。

④不動産を相続する人の住民票に有効期限はない

(1)古い住民票を提出できる

不動産を相続する人の住民票は、不動産を相続する人の住所を証明するために提出します。

相続登記では、住民票に有効期限はありません。

相続登記で住民票を提出する場合、発行後〇か月以内でなければ受付しませんといったことはありません。

(2)旧住所の住民票は取り直し

住民票を取得してから長期間経過した場合、相続人が住所変更をすることがあります。

旧住所が記載された住民票は、住所を証明する書類として適切ではありません。

住民票を取り直して、最新の住所を証明します。

⑤遺産分割協議書に有効期限はない

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

相続人全員による合意がまとまったら、合意内容は書面に取りまとめます。

遺産分割協議書とは、相続人全員による合意内容の証明書です。

遺産分割協議書作成後長期間経過してから、相続財産が見つかることがあります。

長期間経過しても、相続登記は必要です。

遺産分割協議書に、有効期限はありません。

相続登記で遺産分割協議書を提出する場合、作成後〇か月以内でなければ受付しませんといったことはありません。

⑥相続人全員の印鑑証明書に有効期限はない

(1)古い印鑑証明書を提出できる

遺産分割協議書は、相続人全員が記名し実印で押印します。

実印による押印であることを証明するため、印鑑証明書を添付します。

一部の相続人が印鑑証明書を出し渋っている場合、すでに準備した印鑑証明書が使えるか心配になるかもしれません。

印鑑証明書に、有効期限はありません。

相続登記で印鑑証明書を提出する場合、発行後〇か月以内でなければ受付しませんといったことはありません。

遺産分割協議書を作成する前に取得した印鑑証明書であっても、差し支えありません。

相続発生前に取得した印鑑証明書であっても、差し支えありません。

(2)旧住所の印鑑証明書は取り直し

住民票を取得してから長期間経過した場合、相続人が住所変更をすることがあります。

旧住所が記載された印鑑証明書は、遺産分割協議書の相続人と別人であると判断されるでしょう。

住所の移り変わりを証明する必要があります。

遺産分割協議書の相続人と同一人物であることを証明しなければならないからです。

印鑑証明書を取り直した方が簡単でしょう。

⑦固定資産税の評価証明書は登記申請年度のもの

相続登記をする際に、登録免許税が課されます。

登録免許税は、登記申請年度の固定資産税評価額をもとにして計算します。

固定資産税の評価証明書は、4月1日に新年度になります。

登記申請が4月1日以降になったら、新年度の固定資産税の評価証明書が必要です。

登記申請が3月31日までであれば登記完了が4月以降になったとしても、新年度の固定資産税の評価証明書は必要ありません。

⑧遺言書に有効期限はない

(1)作成後長期間経過した遺言書を執行できる

遺言書は、遺言者が元気なときに作成します。

遺言書を作成しても、遺言書に効力はありません。

遺言書の効力発生時期は、遺言者が死亡したときです。

遺言書を作成してから長期間経過しても、遺言書の効力が無くなることはありません。

作成後長期間経過しても、遺言書の効力が時効消滅することはありません。

遺言書に有効期限は、ありません。

作成後長期間経過しても、遺言者が死亡したとき遺言書に効力が発生します。

作成後長期間経過しても、遺言者が死亡したとき遺言執行をすることができます。

(2)遺言者死亡後長期間経過した遺言書を執行できる

遺言者死亡で、遺言書に効力が発生します。

遺言書に効力が発生してから長期間経過しても、遺言書の効力が無くなることはありません。

死亡後長期間経過しても、遺言書の効力が時効消滅することはありません。

遺言書に有効期限は、ありません。

遺言者が死亡した後長期間経過してから、相続財産が見つかることがあります。

遺言者死亡後何十年経過しても、遺言執行をすることができます。

⑨親権者を証明する戸籍謄本は取得後3か月以内

未成年者が相続手続に関与することがあります。

未成年者は、物事メリットデメリットを充分に判断することができません。

未成年者の代わりに、親権者が法律行為をします。

未成年者が相続登記をする場合、親権者が代理します。

親権者であることを証明するため、戸籍謄本を提出します。

親権者であることを証明する戸籍謄本は、取得後3か月以内の期限があります。

3銀行などは独自ルールで有効期限がある

①銀行などは3か月や6か月以内

相続が発生したら、さまざまな機関に相続手続をします。

相続の手続先は、銀行などの金融機関や保険会社などがイメージしやすいでしょう。

銀行などの金融機関や保険会社は、独自で書類の有効期限を決めています。

取得してから長期間経過した書類を提出すると、取得し直してくださいと言われます。

一概には言えませんが、多くは3か月や6か月で取得し直しと言われてしまいます。

②相続税申告は有効期限がない

相続財産全体の規模が一定以上である場合、相続税申告の対象になります。

相続税申告で書類を提出する場合、有効期限はありません。

相続税は、10か月以内に申告納税をする必要があります。

4期限切れの戸籍謄本で法定相続情報一覧図を取得できる

①法定相続情報一覧図は法務局発行の公的書類

法定相続情報一覧図とは、相続関係の公的証明書です。

戸籍謄本等と家系図を法務局に提出して、法務局で点検してもらいます。

問題がなければ、法務局の認証文を入れて発行してもらえます。

法定相続情報一覧図は、家系図型で作成するのが一般的です。

相続関係が一目で分かるから、とても便利です。

法定相続情報一覧図は公的証明書だから、たくさんの戸籍謄本等と同じ効力があります。

②法定相続情報一覧図の必要書類に有効期限はない

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出で、たくさんの戸籍謄本を提出します。

提出する戸籍謄本に、有効期限はありません。

古い戸籍謄本や住民票提出することができます。

③古い戸籍謄本で法定相続情報一覧図の申出

銀行などの金融機関や保険会社は、提出書類に3か月や6か月の有効期限を設けています。

期限切れの提出書類は、取り直してくださいと言われるでしょう。

3か月や6か月の期限切れの戸籍謄本で、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。

法定相続情報一覧図の必要書類に、有効期限はないからです。

法定相続情報一覧図の発行から3か月や6か月以内であれば、期限内の書類と判断してもらえるでしょう。

法定相続情報一覧図を活用すると、スムーズに相続手続ができます。

④法定相続情報一覧図は再発行してもらえる

法定相続情報一覧図が不足したら、5年間は再発行をしてもらうことができます。

法定相続情報一覧図の交付日から、3か月や6か月の期限が切れてしまうことがあるでしょう。

再発行をしてもらえば、新しい交付日の法定相続情報一覧図を取得することができます。

銀行などの金融機関や保険会社のルールによりますが、スムーズに相続手続ができます。

5相続登記を司法書士に依頼するメリット

相続が発生すると、相続人は悲しむ暇もなく相続手続に追われます。

ほとんどの人は相続手続は不慣れで、聞き慣れない法律用語で疲れ果ててしまいます。

インターネットの普及で多くの人は簡単に多くの情報を手にすることができるようになりました。

多くの情報の中には正しいものも、適切でないものも同じように混じっています。

相続登記も簡単にできる、ひとりでできたという記事も散見されます。

不動産は重要な財産であることも多いので、登記手続きは一般の方から見ると些細なことと思えるようなことでやり直しになることも多いものです。

法務局の登記相談を利用すれば、シンプルな事例の申請書類などは教えてもらえますが、通常と異なる事例に関しては、相談する側から話さないとわざわざ説明してくれません。

知識のない方にとっては、通常と異なっているかどうか判断がつかないでしょう。

司法書士などの専門家から見れば、トラブルのないスムーズな相続手続であっても、知識のない一般の方はへとへとになってしまいます。

住所がつながらない場合など、シンプルな事例とは言えない事情がある場合は申請を取下げて、やり直しになることが多いでしょう。

司法書士は登記の専門家です。

スムーズに相続登記を完了させたい方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

相続登記で実印と印鑑証明書が必要になる

1実印と印鑑証明書で本人の意思を証明する

①市区町村役場に印鑑を登録することができる

15歳以上の人は、自分の印鑑を住民票のある市区町村役場に登録することができます。

印鑑証明書とは、本人の登録した印鑑による印影であることを証明する書類です。

実印とは、市区町村役場に登録した印章です。

相続人が印鑑登録をしていない場合、すみやかに印鑑登録をしてもらう必要があります。

印鑑登録をした人は、市区町村役場で印鑑証明書を発行してもらうことができます。

②印鑑証明書が必要になる理由

重要な契約や大切な場面では、押印をしてもらうことが多くあります。

本人の意思を確認するためです。

特に重要な場面では、実印で押印してもらいます。

実印は、本人が大切に保管しているはずです。

実印で押印されている場合、本人の意思で押印されたと言えるでしょう。

実印で押印したことを証明するために、印鑑証明書を添付します。

実印で押印し印鑑証明書を添付することで、本人の意思に間違いないと第三者にも信用してもらえます。

単なる認印による押印では、本人が押印したのか疑わしいと判断されるでしょう。

認印による押印は、第三者の偽造リスクがあるからです。

相続人本人の意思表示の真正性を担保するため、実印による押印が必要です。

③実印を紛失したときの対応

悪用防止のため、市区町村役場に印鑑廃止届を提出します。

新しく印章を作成し、印鑑登録をします。

印鑑を登録したら、新しい印章の印鑑証明書を取得することができます。

④未成年者は実印と印鑑証明書が使えない

市区町村役場に自分の印鑑を登録できるのは、15歳以上の人です。

15歳以上の人は、自分の実印と印鑑証明書を持つことができます。

たとえ未成年者が自分の実印を持っていても、自分で相続手続をすることができません。

未成年者は、物事のメリットデメリットを充分に判断できないからです。

未成年者は、実印と印鑑証明書が使えません。

未成年者の代わりに、親などの親権者や特別代理人が手続します。

親などの親権者や特別代理人の実印を押印し、親などの親権者や特別代理人の印鑑証明書を添付します。

2遺産分割協議書に実印と印鑑証明書が必要になる

①遺産分割協議書は相続人全員の合意内容の証明書

相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定する必要があります。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話し合いです。

相続人全員の合意がまとまったら、合意内容を書面に取りまとめます。

遺産分割協議書は、相続人全員による合意内容の証明書です。

合意内容に間違いがないか、相続人全員に確認してもらいます。

間違いないと確認して、相続人全員が記名し実印で押印します。

実印による押印であることを証明するため、印鑑証明書を添付します。

②遺産分割協議書を公正証書にすることができる

遺産分割協議書は、公証役場で公正証書にすることができます。

公証人が合意内容を確認をして、公正証書にします。

公証人が内容を証明するから、実印や印鑑証明書は不要です。

③遺産分割調停調書による相続登記で実印と印鑑証明書が不要

相続財産の分け方について、相続人間で話し合いがまとまらないことがあります。

話し合いがつかない場合、家庭裁判所の助力を借りることができます。

遺産分割調停とは、家庭裁判所の助力を受けてする話し合いです。

第三者から客観的な立場からアドバイスを受けると、話し合いがまとまることがあります。

相続人全員の合意がまとまったら、家庭裁判所が合意内容を書面に取りまとめます。

遺産分割調停調書とは、家庭裁判所が合意内容を取りまとめた書面です。

遺産分割調停調書には、家庭裁判所の証明文が記載されます。

家庭裁判所の証明文があるから、実印や印鑑証明書は不要です。

④印鑑証明書に有効期限はない

(1)古い印鑑証明書を提出できる

遺産分割協議書に、印鑑証明書を添付します。

相続登記をする場合、遺産分割協議書と印鑑証明書を提出します。

提出する印鑑証明書に、有効期限はありません。

遺産分割協議書の作成日付より前に取得した印鑑証明書を提出することができます。

相続発生日より前に取得した印鑑証明書を提出することができます。

古い印鑑証明書であっても、差し支えありません。

(2)旧住所の印鑑証明書は取り直し

印鑑証明書を取得してから長期間経過する間に、住所変更をすることがあります。

遺産分割協議書の住所と異なる住所が記載された印鑑証明書は、別人と判断されるでしょう。

同一人物であることを確認するため、印鑑証明書の住所は重要な要素です。

同一人物であることを証明するため、住所の移り変わりを証明する必要があります。

旧住所記載の印鑑証明書の場合、取り直した方が簡単でしょう。

⑤印鑑証明書は原本還付を受けられる

遺産分割協議書に添付した印鑑証明書は、希望すれば原本還付を受けることができます。

原本還付を希望する場合、コピーを添付します。

コピーに「原本に相違ありません」と記載して、記名押印します。

原本還付を受けることができるから、何度でも使いまわしができます。

3遺産分割協議書以外で実印と印鑑証明書が必要になる

①法務局宛上申書に実印と印鑑証明書

(1)住民票で登記名義人が被相続人と証明する

相続登記では、被相続人の住民票を提出します。

登記名義人が被相続人と証明するためです。

登記簿には、登記名義人の住所と氏名が記録されています。

被相続人の住民票の住所と登記名義人の住所が一致すると、登記名義人が被相続人と判断されます。

別人と判断されると、相続登記を進められなくなります。

(2)住所の移り変わりを証明する

被相続人が住所変更をしたのに、登記名義人の住所変更をしていないことがあります。

住所の移り変わりを証明して、被相続人と同一人物であると証明します。

住民票を見ると、前住所が記録されています。

住民票の前住所と登記名義人の住所が一致したら、住所の移り変わりを証明したと言えます。

戸籍の附票を取得すると、住民票の移り変わりが記録されています。

戸籍の附票の記録と登記名義人の住所が一致したら、住所の移り変わりを証明したと言えます。

(3)権利証で被相続人と証明する

住民票や戸籍の附票は、永年保管ではありません。

保管期限が過ぎると、順次廃棄されます。

必要な書類が廃棄されてしまうと、取得することができなくなります。

権利証は、不動産に権利があることの証明書です。

住所の移り変わりを証明できなくても、登記名義人であることを証明したと言えます。

(4)権利証を提出できないときは法務局宛上申書

権利書は紛失しても、再発行されません。

大切な財産の大切な権利証だから、普段は人目にさらすことはしないでしょう。

被相続人が権利証を管理していると、保管場所を共有していない家族が見つけられなくなります。

権利証を提出できないときは、法務局宛上申書を提出します。

上申書は「不動産の所有者は被相続人に間違いありません」という法務局宛てのお願いです。

相続人全員が記名し実印で押印します。

実印による押印であることを証明するため、印鑑証明書を添付します。

②住所証明書として印鑑証明書を提出できる

相続登記をする場合、登記名義人になる人の住所証明書を提出します。

一般的に、住所証明書には住民票や戸籍の附票をイメージするでしょう。

印鑑証明書は、住所証明書として認められています。

③印鑑証明書に有効期限はない

(1)古い印鑑証明書を提出できる

法務局宛上申書に、印鑑証明書を添付します。

相続登記をする場合、上申書と印鑑証明書を提出します。

提出する印鑑証明書に、有効期限はありません。

相続発生日より前に取得した印鑑証明書を提出することができます。

古い印鑑証明書であっても、差し支えありません。

(2)旧住所の印鑑証明書は取り直し

印鑑証明書を取得してから長期間経過する間に、住所変更をすることがあります。

旧住所が記載された印鑑証明書は、住所証明書とは言えないでしょう。

同一人物であることを確認するため、印鑑証明書の住所は重要な要素です。

旧住所記載の印鑑証明書の場合、取り直しをします。

⑤印鑑証明書は原本還付を受けられる

遺産分割協議書に添付した印鑑証明書は、希望すれば原本還付を受けることができます。

原本還付を希望する場合、コピーを添付します。

コピーに「原本に相違ありません」と記載して、記名押印します。

原本還付を受けることができるから、何度でも使いまわしができます。

4相続登記で実印と印鑑証明書が不要なケース

①相続人が一人だけの相続登記

(1)はじめから相続人は一人だけ

相続人になる人は、法律で決められています。

法律で決められた相続人が一人だけであることがあります。

一人だけである場合、すべての相続財産はその相続人が相続します。

遺産分割協議は不要だから、実印と印鑑証明書は不要です。

(2)他の相続人全員が相続放棄

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

他の相続人全員に相続放棄が認められたら、相続人が一人だけになります。

一人だけである場合、実印と印鑑証明書は不要です。

②遺言書があるときの相続登記

被相続人が生前に遺言書を作成していることがあります。

遺言書がある場合、遺言書のとおりに遺産分割をすることができます。

遺産分割協議は不要だから、実印と印鑑証明書は不要です。

③法定相続分で相続人全員が共有する相続登記

相続人になる人は、法律で決められています。

相続人が相続する相続分も、法律で決められています。

法定相続分で相続人全員が共有することができます。

遺産分割協議は不要だから、実印と印鑑証明書は不要です。

5相続登記を司法書士に依頼するメリット

大切な家族を失ったら、大きな悲しみに包まれます。

やらなければいけないと分かっていても、気力がわかない方も多いです。

相続手続は一生のうち何度も経験するものではないでしょう。

だれにとっても不慣れで、手際よくできるものではありません。

相続登記は、相続手続の中でも手間がかかる難しい手続です。

相続登記は難しい手間がかかる手続なので、司法書士などの専門家に依頼するでしょう。

相続手続で挫折しがちなのは、戸籍謄本などの書類収集や遺産分割協議書の作成です。

書類収集や遺産分割協議書の作成は、司法書士に依頼することができます。

司法書士が戸籍謄本や遺産分割協議書を準備したうえに、法務局の厳重な審査をします。

法務局の審査が通った戸籍謄本や遺産分割協議書だから、銀行などの相続手続先で指摘があることはありません。

銀行などの独自書類の内容などに指摘があるとしても、簡単に済むことがほとんどでしょう。

相続手続をスムーズに進めたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

名義人死亡で銀行口座が凍結するタイミング

1銀行が死亡を知ると口座凍結

①相続手続の問合わせで死亡を知る

銀行などの預貯金は口座は、日常生活に欠かせません。

多くの人が銀行などに、預貯金の口座を持っているでしょう。

預貯金の口座の持ち主が死亡した場合、口座は凍結されます。

口座が凍結されるタイミングは、銀行が口座の持ち主が死亡したことを知ったときです。

人が死亡すると、医師は死亡診断書を作成します。

死亡診断書と死亡届を、市区町村役場に提出します。

死亡診断書を作成しても、医師や病院は金融機関に連絡しません。

死亡届を受け付けても、市区町村役場は金融機関に連絡しません。

人が死亡した事実は、個人情報です。

勝手に金融機関に連絡したら、個人情報の漏洩で責任を問われることになるでしょう。

死亡診断書が作成されても死亡届を受け付けられても、口座は凍結されません。

死亡診断書が作成されても死亡届を受け付けられても、銀行は死亡したことを知らないからです。

口座の持ち主が死亡したら、口座の預貯金は相続人が相続します。

家族が預貯金の有無や相続手続の方法を銀行に問合わせるでしょう。

預貯金の有無や相続手続の方法を問合わせたときに、銀行は口座の持ち主の死亡を知ります。

口座の持ち主の死亡を知ったときに、口座は凍結されます。

家族が銀行に相続手続の方法を問合わせたときに、口座は凍結されます。

②口座凍結すると入出金ができない

預貯金の口座の持ち主が死亡した場合、口座は凍結されます。

口座の凍結とは、口座取引を停止することです。

口座取引には、次のものがあります。

・ATMや窓口での引出し

・年金などの振込み

・公共料金などの引落し

口座が凍結されると、入出金ができなくなります。

③口座凍結を確認する方法

口座が凍結された場合、口座取引が停止されます。

口座が凍結されたら、ATMや窓口での引出しができなくなります。

キャッシュカードを使って、引出しを試してみるといいでしょう。

口座凍結した後にATMで残高照会を試してみると、窓口などを案内するメッセージが表示されます。

口座が凍結されたら、入金や振込みができなくなります。

入金や振込みをしようとしても、エラーになります。

口座が凍結されているから、口座取引が停止されているからです。

口座取引を試してみることで、口座凍結を確認することができます。

④銀行が口座凍結する理由

大切な家族が死亡したら、葬儀を行います。

病院や施設などの費用を清算する必要があります。

葬儀費用や施設病院の費用は、ある程度まとまった金額になることが多いでしょう。

被相続人の預貯金を引き出して、支払いたいと考えるかもしれません。

口座の持ち主が死亡したら、口座が凍結されます。

相続が発生したら、被相続人のものは相続人が相続します。

被相続人の預貯金は、相続人全員の共有財産です。

一部の相続人が勝手に引き出した場合、他の相続人とトラブルになるでしょう。

被相続人の預貯金が安易に引き出されると、金融機関は他の相続人から強い抗議を受けることになります。

金融機関が相続争いに巻き込まれるおそれがあります。

被相続人の大切な預貯金を守れないとなったら、金融機関の信用は失墜するでしょう。

金融機関は信用失墜を避けるため、口座を凍結します。

⑤口座凍結に期限はない

口座の持ち主が死亡したら、口座が凍結されます。

口座凍結に期限はありません。

凍結解除の手続をしなければ、いつまでたっても凍結されたままです。

長期間経過すれば、自動で凍結解除されることはありません。

金融機関が相続争いに巻き込まれないために、口座凍結しているからです。

預貯金の分け方について、相続人全員が合意するまで口座凍結は続きます。

相続財産の分け方について、相続人全員の合意が難しいことがあります。

ときには何十年も合意ができないことがあります。

何十年も合意ができない場合、何十年も凍結されたままです。

口座凍結に、期限はないからです。

⑥凍結解除は半月~1か月かかる

口座凍結がされても、手続をすれば凍結解除をしてくれます。

凍結解除の手続をしなければ、いつまでたっても凍結されたままです。

口座の凍結解除には、手続をしてから半月から1か月程度かかります。

多くの人は、複数の金融機関に預貯金の口座を持っているでしょう。

すべての預貯金口座の凍結解除をするためには、相当の期間がかかります。

⑦口座凍結前に引出すと相続人トラブルのおそれ

死亡診断書が作成されても死亡届を受け付けられても、口座は凍結されません。

被相続人と同居の家族などは、日常的に預貯金の引出しを依頼されていたでしょう。

キャッシュカードの保管場所や暗証番号を共有していたでしょう。

口座が凍結される前であれば、キャッシュカードを使って預貯金を引出すことができます。

葬儀費用や施設病院の費用の支払いに充てるため、手許に資金を準備しておきたいことがあるでしょう。

口座凍結前に預貯金を引出すことは、あまりおすすめできません。

事情を知らない他の相続人がいると、疑いの目を向けられるおそれがあるからです。

相続人トラブルを避けるため、引出した金額や使い途を共有しましょう。

使い途を明らかにするため、請求書や領収書を保管するといいでしょう。

口座凍結前に引出すと、相続人トラブルのおそれがあります。

2口座凍結解除の方法

①遺言書があると口座凍結解除がラク

被相続人が生前に遺言書を作成していることがあります。

遺言書で預貯金を引き継ぐ人が決めてある場合、遺言書のとおりに預貯金を分けることができます。

遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。

自筆証書遺言は、自分で書いて作る遺言書です。

ひとりで作ることができるから、手軽な遺言書です。

公正証書遺言は、遺言内容を公証人に伝え公証人が取りまとめて作る遺言書です。

証人2人に確認してもらって作ります。

遺言者が死亡したら、遺言書に効力が発生します。

公正証書遺言は、すぐに執行することができます。

遺言書があると、口座凍結解除がラクです。

遺言書のとおりに、分ければいいからです。

自宅などで見つかった自筆証書遺言は、家庭裁判所に提出して開封してもらう必要があります。

遺言書を家庭裁判所に提出して開封してもらう手続を遺言書検認の申立てと言います。

遺言書検認の申立てをしなくても、遺言書の効力にちがいはありません。

遺言書検認が必要なのに検認をしていない場合、相続手続を進めることはできません。

検認手続をしていない場合、預貯金の凍結解除をすることはできません。

家庭裁判所の遺言書検認手続は、通常、1か月程度かかります。

遺言書を作成するときに、遺言執行者を指名することができます。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。

遺言執行者がいると、わずらわしい相続手続をおまかせすることができます。

遺言書があると、口座凍結解除がラクです。

できることなら、家族のために公正証書遺言を作成するといいでしょう。

②相続人全員の協力で遺産分割協議

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

口座の持ち主が死亡した場合、口座の預貯金は相続財産です。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。

法定相続分が2分の1だから、預貯金の残高の2分の1は自動で相続できるといったことはありません。

相続人全員の合意で、決める必要があります。

預貯金の分け方について相続人全員の合意ができたら、合意内容を書面に取りまとめます。

相続人全員の合意内容を取りまとめた書面を遺産分割協議書と言います。

遺産分割協議書の内容が合意内容に間違いがないか相続人全員に確認してもらいます。

問題がなければ、相続人全員に記名し実印で押印をしてもらいます。

遺産分割協議書の押印が実印によるものであることを証明するため、印鑑証明書を添付します。

遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明を提出して、口座凍結解除をしてもらうことができます。

③生前に口座を整理しておくと家族がラク

口座の凍結解除には、手続をしてから半月から1か月程度かかります。

多くの人は、複数の金融機関に預貯金の口座を持っているでしょう。

すべての預貯金口座の凍結解除をするためには、相当の期間がかかります。

相続手続をしていると、思いがけない口座が見つかることがあります。

長期間使っていない口座は、多くの場合、必要がない口座でしょう。

相続手続は、想像以上に手間と時間がかかります。

たくさんの口座があれば、何度も相続手続をする必要があります。

生前に使っていない口座を整理しておくと、家族がラクになります。

3口座凍結しても解除前に引出しができる

①預金仮払い制度で引出しができる

葬儀費用や施設病院の費用は、ある程度まとまった金額になることが多いでしょう。

被相続人の預貯金を使って、家族が生活していることがあります。

口座の持ち主が死亡して口座が凍結されると、預貯金は引き出せなくなります。

口座の持ち主が公正証書遺言を作成していた場合、すぐに執行することができます。

遺言書を作成する人は、あまり多くはありません。

遺産分割協議が成立するためには、相続人全員の協力が必要です。

家族の事情や相続財産の内容によっては、相続人全員の合意が難しいことがあります。

遺産分割協議が成立しないと、口座凍結解除ができません。

被相続人の預貯金で生活していた家族は、困窮するでしょう。

預金仮払い制度は、一定の条件下で凍結解除前に引出しを認める制度です。

預金仮払い制度を利用すると、口座凍結しても解除前に引出しができます。

②預金仮払いの上限額は最大150万円

銀行などの金融機関に手続をする場合、仮払い上限額の計算式は次のとおりです。

仮払いの上限額=死亡時の預金額×1/3×法定相続分

計算式で求められた上限額が150万円を超えた場合、150万円になります。

預金の金額が少ない場合や法定相続人が多い場合、150万円の仮払いを受けることができません。

仮払いを受ける対象は、預金だけです。

債券や有価証券、株式などは対象外です。

預金仮払いの上限額は、最大150万円です。

③預金仮払いを申請するときの必要書類

銀行に預金仮払いを申請するときの必要書類は、次のとおりです。

(1)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

(2)相続人全員の現在戸籍

(3)仮払いを希望する人の印鑑証明書

金融機関によっては、追加で書類が必要になることがあります。

④預金仮払い制度利用で相続放棄ができなくなる可能性

相続が発生した後、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続を単純承認した後で、相続放棄をすることはできません。

相続放棄をすることができないように、単純承認も撤回することができないからです。

法律で定められた一定の条件にあてはまるときは、単純承認したとみなされます。

相続財産の名義変更をした、相続財産である銀行の預貯金を引き出して使ってしまった場合が典型的です。

単に、引き出しただけであれば、処分とは言えないことが多いでしょう。

引出して自分の口座で管理していた場合、単純承認を判断されることが多いでしょう。

被相続人の預貯金を引出して葬儀費用に充てた場合、社会通念上相当の葬儀費用であれば相続放棄が無効になることはありません。

社会通念上相応の葬儀とは、どのような葬儀を指すのか一概に決めることはできません。

○万円以内なら単純承認にならないという明確な基準があるわけではありません。

預金の仮払いを受けられるからと言って、被相続人の預金を使うのはリスクを伴います。

あえて債権者から疑いの目を向けられるリスクをおかす必要はありません。

相続放棄をした人が固有の財産から葬儀費用を支払うのが安全です。

預金仮払い制度利用した場合、単純承認になるおそれがあります。

4預貯金の相続手続を司法書士に依頼するメリット

口座を凍結されてしまったら、書類をそろえて手続すれば解除してもらえます。

必要な書類は、銀行などの金融機関によってまちまちです。

手続の方法や手続にかかる期間も、まちまちです。

銀行内部で取扱が統一されていないことも多いものです。

窓口や電話で確認したことであっても、上席の方に通してもらえないことも少なくありません。

相続手続は、やり直しになることが多々あります。

このためスムーズに手続きできないことが多いのが現状です。

日常生活に不可欠な銀行口座だからこそ、スムーズに手続したいと思う方が多いでしょう。

仕事や家事で忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続を丸ごとおまかせできます。

ご家族にお世話が必要な方がいて、お側を離れられない方からのご相談もお受けしております。

凍結口座をスムーズに解除したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

家族信託が節税につながるポイント

1家族信託で財産管理を依頼する

①家族で信託契約を締結する

所有者はものを自由に売ったり、自由に管理したりして、ものから利益を受け取ることができます。

所有権は、自由にものを売る権利であるし自由に管理する権利であるし、ものから利益を受け取る権利であるといえます。

所有権はよく見ると、たくさんの権利の集合体です。

信託契約をすると、自由に売る権利や自由に管理する権利を渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持っていることができます。

家族信託は、自由に売る権利や自由に管理する権利を渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持っている仕組みです。

信託契約を締結して、信頼できる家族に自由に売る権利や自由に管理する権利を渡します。

②家族信託の登場人物

(1)委託者

委託者とは、もともと財産を所有している人です。

家族信託で、財産管理を依頼する人です。

(2)受託者

受託者とは、財産を預かって管理運用する人です。

家族信託で、財産管理の依頼を受ける人です。

(3)受益者

受益者とは、財産から発生する利益を受け取る人です。

認知症対策で家族信託をする場合、委託者と受益者は同じ人です。

信託契約の内容によっては、委託者と受益者は別の人にすることができます。

③信託できる財産

信託できる財産は、金銭的価値に換価できる財産です。

例えば、次の財産は信託することができます。

・現金

・不動産

・有価証券

2家族信託が節税につながるポイント

①家族信託に直接的な節税効果はない

家族信託に節税メリットを期待すると、失敗します。

家族信託をすると、自由に売る権利や自由に管理する権利を受託者に渡します。

ものから利益を受け取る権利は自分で持っているから、財産的価値は移転していないと言えます。

税務上は、管理方法が変わっただけです。

家族信託は財産管理を依頼する契約であるという点からも、整合的です。

管理方法が変わっただけだから、直接的な節税効果はありません。

②家族信託で節税の環境整備

家族信託をすると、本人が認知症になっても資産凍結しません。

信託契約に基づいて、受託者が財産管理をすることができるからです。

受託者が適切な財産管理をした場合、結果として節税につながります。

資産凍結すると、節税をすることはできません。

家族信託を利用することで、間接的に節税をすることができます。

家族信託は、節税のための環境整備です。

③信託報酬支払による財産移転で節税

家族信託の受託者は、重い責任を負います。

受託者の重責に報いるため、信託契約で報酬の定めを設けることができます。

信託期間中ずっと信託報酬を払うから、財産が移転します。

委託者の財産が移転する分は、節税できます。

報酬が不相応に高額である場合、税務署から実質的に贈与であると指摘されるでしょう。

④資産の有効活用で節税

(1)不動産を購入して評価減により節税

現金や預貯金を相続する場合、相続する金額がそのまま相続税評価額になります。

不動産を相続する場合、不動産の相続税評価額を算出します。

不動産の相続税評価額は、およそ時価の8割程度です。

現金や預貯金で不動産を購入した場合、相続財産が少ないと評価されやすいでしょう。

現金や預貯金を相続するときと較べると、不動産を購入して相続した方が節税になります。

本人が重度の認知症になると、不動産を購入することができません。

家族信託を利用していると、受託者が財産管理をすることができます。

受託者が適切に不動産を購入すると、結果として節税ができます。

(2)不動産を賃貸に出して評価減により節税

本人が更地の不動産を持っている場合、売却するのも自分で使うのも自由です。

不動産を賃貸している場合、売却や利用には制限があります。

利用方法が制限されるから、相続税評価額は低いと考えられます。

更地を相続するときと較べると、賃貸して相続した方が節税になります。

本人が重度の認知症になると、不動産を賃貸することができません。

家族信託を利用していると、受託者が財産管理をすることができます。

受託者が適切に不動産を賃貸すると、結果として節税ができます。

⑤二次相続対策で節税

一次相続では、配偶者が相続した財産に対して軽減措置を適用できます。

二次相続では配偶者はすでに死亡しているから、相続人ではありません。

二次相続では軽減措置を適用できないから、相続税の負担が重くなりがちです。

委託者死亡の段階で二次相続を考慮して、信託財産を引き継ぐと節税につながります。

遺産分割争いは税務上の評価に直接影響しませんが、相続人間の負担や手続上の負荷を増やす可能性があります。

⑥受託者選定が資産管理の効率に影響

家族信託を利用すると、受託者が財産管理を担当します。

受託者の管理運用が適切であれば、収益不動産などの有効活用ができます。

不動産などを処分するときも、迅速な処分ができるでしょう。

結果的に相続発生時に、相続財産の評価を下げることに貢献します。

受託者の能力、信頼性、対応力が節税につながる資産管理の鍵になります。

⑦成年後見で節税は難しい

家族信託は、契約です。

本人に充分な判断能力があるときだけ、信託契約をすることができます。

本人が重度の認知症になってしまった後では、成年後見を利用することになります。

成年後見制度は、ひとりで決めることが心配になった人をサポートするための制度です。

成年後見では、本人の財産保護が重視されます。

たとえ家族が望んでも、本人の利益にならない行為はできません。

本人の利益にならないから、節税のための生前贈与はできません。

相続税を減らすための対策は、本人の利益ではなく相続人の利益のために行われるからです。

例えば、財産の評価減が見込まれる不動産購入は、認められないでしょう。

家族信託などで対策をしないまま重度の認知症になってしまったら、節税はできなくなります。

⑧遺言書で節税は難しい

遺言書を作成して、遺産分割の方法を指定することができます。

遺産分割の内容によっては、節税につながることがあります。

相続税には、さまざまな特例があります。

特例や控除を上手に生かす内容の遺言書を作成した場合、節税につなげることができるでしょう。

3家族信託でかかる税金

①受託者が対象の税金

(1)登録免許税

不動産を信託財産にした場合、不動産の名義変更をします。

信託財産の場合は、所有権移転登記と信託登記です。

登記申請をする際に、登録免許税を納めます。

登録免許税は、信託財産から支出するのが通常です。

実質的に、受益者が負担していると言えるでしょう。

登録免許税は、不動産の固定資産税評価額に基づいて計算します。

(2)固定資産税

固定資産税とは、固定資産に対してかかる税金です。

1月1日現在の所有者は、固定資産税を納める義務があります。

家族信託を利用して不動産を信託財産にした場合、形式上受託者の名義になります。

固定資産税の納税通知書は、受託者あてに届きます。

受託者は、信託事務にかかる費用の一部として信託財産から支出します。

実質的に、受益者が負担していると言えるでしょう。

②受益者が対象の税金

(1)贈与税

贈与税は、対価なしに財産的価値の移転があったときに課される税金です。

認知症対策で家族信託を利用したとき、委託者と受益者は同じです。

委託者と受益者が同じ場合、財産的価値が移転したとは言えません。

単に、管理方法が変わっただけです。

委託者と受益者が同じ場合、贈与税の対象になりません。

家族信託の目的や設計によっては、委託者と受益者は別にすることができます。

委託者と受益者が別の場合、委託者から受益者に贈与があったと言えます。

委託者と受益者が別の場合、金額によっては贈与税の対象になるでしょう。

(2)相続税

・委託者兼受益者死亡で家族信託が終了するケース

相続財産の規模全体が一定以上大きい場合、相続税の対象になります。

認知症対策で家族信託を利用する場合、委託者兼受益者が死亡したときに家族信託を終了させます。

信託終了時に信託財産は、帰属権利者に引き継ぎます。

残余財産受益者に引き継ぐタイミングで、相続税が課されます。

・受益者死亡で家族信託が終了せず後継受益者に引き継ぐケース

受益者が死亡しても、家族信託を終了させない設計をすることができます。

受益者が死亡した後、受益権は後継受益者が引き継ぎます。

受益者が持つ受益権は、財産的価値があると考えられます。

受益権は、相続税の対象になります。

受益者の死亡により受益者が変更されるたびに、相続税の対象になります。

(3)譲渡所得税

譲渡所得税とは、不動産や株式を譲渡したことで得た利益に対して課される所得税です。

例えば、信託財産である不動産を売却したときに、利益を得ることがあります。

不動産を譲渡したことで得た利益に対して、譲渡所得税が課されます。

家族信託を利用しなくても譲渡したことで得た利益があれば、譲渡所得税が課されたはずです。

家族信託を利用しても利用しなくても、譲渡所得税はかかります。

家族信託を利用しても利用しなくても、譲渡所得税は同じです。

(4)所得税

所得税とは、事業所得や給与所得が発生したときに課される税金です。

家族信託を利用して信託財産から生じた利益がある場合、受益者に対して所得税が課されます。

家族信託を利用しなくても財産から生じた利益があれば、所得税が課されていたはずです。

家族信託を利用しても利用しなくても、所得税はかかります。

家族信託を利用しても利用しなくても、所得税は同じです。

③委託者が対象の税金はない

委託者が対象の税金は、ありません。

税金は実質所得者課税の原則に基づき、受益者に課税されるからです。

認知症対策で家族信託を利用する場合、委託者と受益者は同じです。

委託者が対象ではないけど、受益者として課税されます。

4家族信託で税務申告が必要になる

①信託開始時は原則申告不要

認知症対策で家族信託を利用する場合、委託者と受益者は同じです。

委託者と受益者が同じ場合、信託開始時に申告や届出は不要です。

委託者と受益者が別である場合で、かつ、信託財産が50万円以上である場合、次の書類の提出が必要です。

・信託に関する受益者別調書

・受益者別調書合計表

上記の書類は、信託開始月の翌月末日までに提出します。

提出先は、受託者の住所地を管轄する税務署です。

②信託期間中は毎年1月31日までに提出

信託財産から収益が出ている場合、受託者は次の書類を提出する義務があります。

・信託の計算書

・信託の計算書合計表

上記の書類は、毎年1月31日までに提出します。

収益が年間3万円未満の場合、提出不要です。

提出先は、受託者の住所地を管轄する税務署です。

③受益者の確定申告

信託財産から収益があった場合、受益者の所得になります。

受益者は、確定申告をして所得税を納めます。

④信託契約を変更したとき

受益者の変更など信託契約に内容変更があった場合、受益者別調書の提出が必要になることがあります。

⑤信託終了時に受益者別調書

信託が終了した場合、次の書類の提出が必要です。

・信託に関する受益者別調書

・受益者別調書合計表

上記の書類は、信託終了から1か月以内に提出します。

⑥死亡で信託終了のとき相続税申告

委託者兼受益者死亡で家族信託終了する場合、相続と同様に相続税の対象になります。

相続財産全体の規模によって、帰属権利者は相続税申告が必要になります。

5家族信託を司法書士に依頼するメリット

高齢化社会が到来したといわれて、多くの方は長生きになりました。

平均寿命は男性も女性も80歳を超して、認知症になる方が多くなりました。

認知症になると、物事のメリットデメリットが充分に判断できなくなります

本人の財産は本人しか処分できないため、本人が判断できなくなると資産が凍結されてしまいます。

認知症対策は、本人が元気なときしかすることができません。

資産が凍結されてしまうと、家族であっても使うことができなくなります。

家族信託は、認知症対策として有効です。

柔軟な設計ができることから、本人と家族が検討しておくことがたくさんあります。

家族信託自体の知名度も低いことから、制度の理解が難しいかもしれません。

まずは、1歩を踏み出すために、司法書士などの専門家の話を聞くといいでしょう。

自分のためにも家族のためにも認知症対策を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

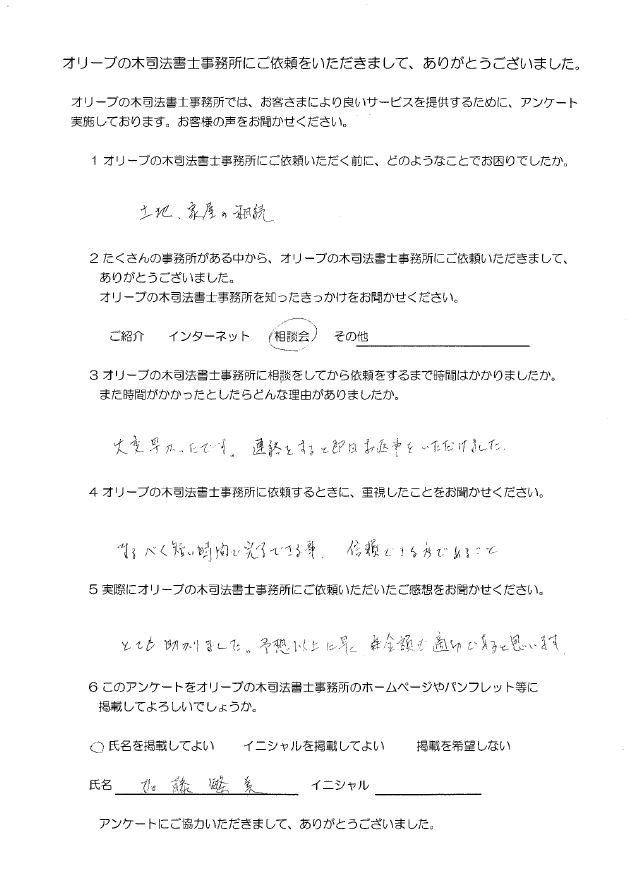

40年前の亡祖父の相続

オリーブの木司法書士事務所にご依頼をいただきましてありがとうございました

1 オリーブの木司法書士事務所にご依頼いただく前に、どのようなことでお困りでしたか。

土地、家屋の相続

2 たくさんの事務所がある中から、オリーブの木司法書士事務所にご依頼いただきまして、ありがとうございました。

オリーブの木司法書士事務所を知ったきっかけをお聞かせください。

相談会

3 オリーブの木司法書士事務所に相談をしてから依頼をするまで時間はかかりましたか。

また時間がかかったとしたらどんな理由がありましたか。

大変早かったです。

連絡すると、即日、お返事をいただけました。

4 オリーブの木司法書士事務所に依頼するときに、重視したことをお聞かせください。

なるべく短い時間で完了できる事

信頼できる方であること

5 実際にオリーブの木司法書士事務所にご依頼いただいたご感想をお聞かせください。

とても、助かりました。

予想以上に早く、金額も適切であると思います。

6 このアンケートをオリーブの木司法書士事務所のホームページやパンフレット等に掲載してよろしいでしょうか。

氏名を掲載してよい

氏名 加藤繁美さま

オリーブの木司法書士事務所からコメント

オリーブの木司法書士事務所にご依頼をいただきましてありがとうございました。

加藤繁美さまから、40年以上前に死亡したお祖父さまの相続手続をご依頼いただきました。

相続した不動産を売却する予定がなければ、手続を先延ばしするケースは割とよくあります。

相続した不動産に住み続けるだけであれば、相続手続をしなくても不都合はないからです。

加藤繁美さまのケースでは、先延ばししたまま40年経過していました。

司法書士が戸籍謄本を確認したところ、一部の相続人が死亡し数次相続が発生していました。

複数の相続が発生すると、相続手続が複雑になります。

これ以上、相続手続を先延ばしすると、さらに複雑になるでしょう。

お祖父さまの相続人は、80~90歳代でした。

相続人全員がお元気で、判断能力に問題がありませんでした。

認知症の相続人がいなかったこともあり、無事、遺産分割協議を成立させることができました。

今回、ご依頼をいただきましてありがとうございました。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

公正証書遺言に気づかない

1公正証書遺言は安心確実

①公正証書遺言は公証人が取りまとめる

遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言がほとんどです。

自筆証書遺言は、自分で書いて作る遺言書です。

ひとりで通ることができるから、手軽です。

公正証書遺言は、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。

証人2人に確認してもらって、作ります。

遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。

書き方ルールに違反すると、遺言書が無効になります。

公証人は、法律の専門家です。

公正証書遺言は公証人が取りまとめるから、書き方ルールに違反することは考えられません。

公正証書遺言は、安心確実です。

②公正証書遺言は公証役場で厳重保管

自筆証書遺言を作成したら、原則として遺言者が保管します。

自筆証書遺言は、保管場所に困ります。

保管場所を家族と共有していないと、遺言書を見つけてもらえない可能性があります。

保管場所を家族と共有していると、遺言書の破棄や改ざんの可能性があります。

公正証書遺言を作成したら、遺言書原本は公証役場で厳重に保管されます。

相続人らの手に渡らないから、破棄や改ざんのリスクはありません。

公正証書遺言は、安心確実です。

③公正証書遺言が見つからなくても再発行

公正証書遺言を作成すると、遺言者には正本と謄本が渡されます。

遺言者が死亡した後に遺品整理をしても、公正証書遺言が見つからないことがあります。

遺言書原本は、公証役場で厳重に保管されます。

正本や謄本は、公正証書遺言のコピーです。

公正証書遺言の正本や謄本を紛失しても、原本は公証役場に厳重保管されています。

相続発生後に相続人が手続すれば、再発行をしてもらうことができます。

2公正証書遺言に気づかない

①公正証書遺言を作成しても相続人に通知されない

公正証書遺言は、公証人が取りまとめます。

公証人は、公正証書遺言を取りまとめて保管するのが仕事です。

公正証書遺言を作成しても、相続人に通知されません。

公正証書遺言を作成したことは、遺言者のプライベートなことです。

たとえ将来相続人になる予定の人であっても、公正証書遺言を作成したことは通知されません。

②遺言者が死亡しても通知されない

遺言者が死亡すると、公正証書遺言に効力が発生します。

遺言者が死亡しても、公証役場から通知されません。

市区町村役場に死亡届を提出しても、公証役場に連絡されません。

公証役場は、遺言者が死亡したことを知る術がありません。

遺言者が死亡しても、だれが相続人であるのか公証役場は分かりません。

遺言者が死亡しても、相続人に通知されません。

③公正証書遺言に気づかず遺産分割協議

相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産です。

遺言書があれば、遺言書の内容どおりに遺産分割をすることができます。

遺言書に気づかないと、遺言書はないものと考えるでしょう。

遺言書がなければ、相続人全員で遺産分割協議をします。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方を決めるため相続人全員でする話し合いです。

公正証書遺言に気づかないと、遺産分割協議をすることになります。

④遺産分割協議後に公正証書遺言発見

遺産分割協議が成立した後に、公正証書遺言が見つかることがあります。

公正証書遺言は公証人が取りまとめるから、法的な不備で無効になることはほとんどありません。

公正証書遺言があれば、原則として、遺言書の内容どおりに遺産分割をします。

遺産分割をした後であれば、やり直しをします。

公正証書遺言が見つかっても、相続人全員の合意で遺産分割協議をすることができます。

遺産分割協議に反対の相続人がいたら、遺産分割をやり直さなければなりません。

⑤公正証書遺言を隠した相続人は欠格

一部の相続人が公正証書遺言の存在を隠している場合、他の相続人は気づかないでしょう。

欠格とは、相続人の資格を奪う制度です。

遺言書は、遺言者の意思を示すものです。

公正証書遺言の存在を意図的に隠す行為は、相続手続の正当性を大きく損ないます。

公正証書遺言の存在を意図的に隠すと、相続資格が奪われます。

3公正証書遺言の有無の確認方法

①遺言者生存中は相続人は確認できない

相続人が遺言書検索システムを利用できるのは、相続が発生した後だけです。

遺言者生存中は、遺言者のみが遺言書検索システムを利用できます。

たとえ成年後見人であっても、遺言者の生存中は遺言書検索システムを利用できません。

たとえ家族であっても、遺言者の生存中は遺言書検索システムを利用できません。

たとえ遺言者が認知症になっても、遺言者の生存中は遺言書検索システムを利用できません。

②対象になる遺言書

昭和64年1月1日以降に作った公正証書遺言、秘密証書遺言が対象です。

自筆証書遺言は、検索できません。

③請求先

日本中どこの公証役場でも、検索してもらうことができます。

日本中どこの公証役場で作成した公正証書遺言であっても、近隣の公証役場で検索してもらうことができます。

名古屋市内であれば、葵町公証役場、熱田公証役場、名古屋駅前公証役場の3か所があります。

最寄りの公証役場は、日本公証人連合会のホームページで確認することができます。

④有無を確認できるのは利害関係人だけ

公正証書遺言の有無の確認できるのは、利害関係人だけです。

利害関係人にあたるのは、次の人です。

・相続人

・受遺者

・遺言執行者

⑤郵送で手続できない

公正証書遺言の有無の確認は、公証役場に出向く必要があります。

郵送で、手続することはできません。

⑥代理人に依頼できる

相続人や受遺者が公証役場に出向くことが難しいことがあるでしょう。

相続人や受遺者が代理人を立てて、公正証書遺言の有無を確認してもらうことができます。

⑦必要書類

(1)相続人が確認するケース

・遺言者の死亡が分かる戸籍謄本

・相続人であることが分かる戸籍謄本

・請求人の本人確認書類

・認印

(2)受遺者が確認するケース

・遺言者の死亡が分かる戸籍謄本

・受遺者が親族であるときは関係が分かる戸籍謄本

・受遺者であることが分かる書類

・請求人の本人確認書類

・認印

(3)相続人から依頼された代理人が確認するケース

・遺言者の死亡が分かる戸籍謄本

・相続人であることが分かる戸籍謄本

・相続人の委任状

・相続人の印鑑証明書(取得から3か月以内)

・代理人の本人確認書類

・代理人の認印

(4)相続財産清算人が確認するケース

・遺言者の死亡が分かる戸籍謄本

・相続財産清算人の選任審判書

・請求人の本人確認書類

・認印

⑧遺言書検索の手数料

無料です。

⑨遺言検索システムで分かること

・遺言作成日

・証書番号

・遺言作成公証役場

・所在地

・電話番号

・作成公証人

遺言検索システムを利用する場合、20~30分程度の時間がかかります。

⑩内容は謄本で確認

遺言検索システムを利用して、公正証書遺言の有無を確認することができます。

遺言検索システムを利用して、遺言書の内容を確認することはできません。

公正証書遺言の謄本請求をして、遺言書の内容を確認することができます。

4公正証書遺言の謄本請求

①請求先

公正証書遺言の謄本は、遺言書を作成した公証役場に請求します。

遺言検索システムで照会すると、遺言書を作成した公証役場は必ず判明します。

②必要書類

公正証書遺言の謄本請求をする場合、公正証書遺言の有無を確認するときと同様の書類が必要です。

③手数料

公正証書遺言の謄本は、1ページあたり250円の手数料がかかります。

手数料は、現金の他クレジットカードで支払うことができます。

④謄本発行までにかかる時間

謄本請求をする場合、公証役場を予約して出向くのがおすすめです。

謄本請求をしても、当日発行されないことがあります。

公証役場とは別の場所で、保管していることがあるからです。

担当公証人が出張している場合、当日発行されません。

当日発行されるのは、公証役場内で保管しており担当公証人がいるときに限ります。

⑤郵送請求は手続が複雑

公正証書遺言の謄本は、郵送で請求することができます。

郵送請求は、手続が複雑です。

知識がない方には、おすすめできません。

司法書士などの専門家を代理人に立てて、依頼するのがおすすめです。

5公正証書遺言に気づかないトラブルを防止する方法

①公正証書遺言の存在と保管場所を家族と共有

公正証書遺言を作成しても、公証役場から相続人に通知されません。

遺言者が死亡しても、公証役場から相続人に通知されません。

遺言者から相続人に伝えないと、相続人は遺言書の存在に気がつかないでしょう。

公正証書遺言の存在と保管場所を家族と共有するのがおすすめです。

トラブルの防止方法1つ目は、公正証書遺言の存在と保管場所を家族と共有することです。

②遺言執行者に公正証書遺言を預けておく

遺言書を作成するだけでは、意味がありません。

遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。

遺言書を作成するときに、遺言執行者を指名することができます。

遺言執行者を依頼するときに、公正証書遺言の保管をお願いするといいでしょう。

遺言執行者がいると、相続手続は遺言執行者におまかせできます。

手間と時間がかかる相続手続から解放されるから、家族はラクです。

トラブルの防止方法2つ目は、遺言執行者に公正証書遺言を預けておくことです。

③遺言検索システムの利用方法の周知

公正証書遺言を作成したら、遺言検索システムに登録されます。

遺言者が死亡した後、相続人は遺言検索システムで遺言書の有無を確認することができます。

相続手続で、遺言書の有無は重要です。

遺言検索システムを知っていたら、相続人は公正証書遺言の有無を確認するでしょう。

遺言検索システムの利用方法を周知しておくと、安心です。

トラブルの防止方法3つ目は、遺言検索システムの利用方法を周知することです。

④遺言内容の定期的な見直し

遺言書に効力が発生するのは、遺言者が死亡したときです。

遺言者は死亡するまでに何度でも、遺言書を書き直すことができます。

財産状況や家族の状況が変わるたびに、遺言内容を見直すといいでしょう。

書き直すことで、より良い遺言書を作成することができます。

遺言内容の定期的な見直しで、遺言内容や財産状況などを家族と共有するといいでしょう。

トラブルの防止方法4つ目は、公正証書遺言の存在と保管場所を家族と共有することです。

⑤公正証書遺言が見つからなくても自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、自分で書いて作る遺言書です。

自宅などで保管するから、紛失するリスクや改ざん・変造のリスクがあります。

自宅以外に友人や専門家に預けているかもしれません。

自筆証書遺言は、遺言書検索システムで探すことができません。

自宅などで自筆証書遺言が保管されているかもしれません。

自筆証書遺言を法務局に提出して、保管してもらうことができます。

法務局保管の自筆証書遺言は、遺言書保管事実証明書の発行請求をすると確認することができます。

法務局保管の自筆証書遺言は、紛失するリスクや改ざん・変造のリスクがありません。

トラブルの防止方法5つ目は、自筆証書遺言を探すことです。

⑥複数の遺言書があるときは日付で判断

相続が発生した後に、複数の遺言書が見つかることがあります。

内容が両立できる場合、複数ある遺言書はすべて有効です。

有効な公正証書遺言と有効な自筆証書遺言は、同じ効力です。

内容が両立できない場合、新しい日付の遺言書が有効で古い日付の遺言書は撤回されたと判断されます。

トラブルの防止方法6つ目は、複数の遺言書があるときは日付で判断です。

6遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書がある場合、相続財産について、相続人全員で、分け方を合意する必要はありません。

トラブルになりやすい遺産分割協議で、相続人全員で合意をしなくていいのは大きなメリットです。

せっかく遺言書を作成しても、遺族に見つけてもらえなければ意味がありません。

同時に、死亡する前に自分に都合の悪い遺言書を隠したり捨ててしまったりする心配があります。

さらに、遺言書には厳格な書き方ルールがあります。

ルールが守られていない遺言書は無効になります。

書き方のルールは守られていても、内容があいまいだったり、不適切であったために、実現できない遺言書も少なくありません。

せっかく遺言書を書くのであれば、家族を幸せにできる遺言書を確実に作りましょう。

司法書士は、確実な遺言書を作るお手伝いをします。

家族のために適切で確実な遺言書を作りたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

特別縁故者が知るべき相続財産清算人の役割

1相続人不存在のときに相続財産清算人

①相続人がいないと相続財産は国庫帰属

法律で決められた相続人がまったくいないことがあります。

相続人がまったくいないとき、相続財産は国庫に帰属します。

②相続財産清算人が相続財産を清算する

被相続人が借金を抱えたまま、死亡することがあります。

相続人がいれば、相続人に借金の請求をすることができます。

相続人がいなくても相続財産があれば、借金を払ってもらいたいと望むでしょう。

相続財産清算人は、相続財産を清算する人です。

被相続人が受け取るべきだった金銭を受け取り、払うべきだった金銭を支払います。

相続財産を清算して、残った財産を国庫に帰属させます。

③特別縁故者が相続財産を受け取るまでの流れ

手順(1)相続財産清算人選任の申立て

利害関係人は、相続財産清算人選任の申立てをすることができます。

利害関係人とは、次の人です。

・債権者

・受遺者

・特別縁故者

申立先は、被相続人の最期の住所地を管轄する家庭裁判所です。

相続財産清算人は、家庭裁判所が選任します。

通常は、弁護士が選任されます。

手順1つ目は、相続財産清算人選任の申立てです。

手順(2)相続人捜索の公告6か月以上

相続財産清算人を選任したら、家庭裁判所は公告をします。

同時に、相続人捜索の公告をします。

相続人捜索の公告の公告期間は、6か月以上です。

戸籍謄本を見ても、確認できない相続人を確認するためです。

例えば、次の人は戸籍謄本で確認することができません。

・死後認知を受けようとする非嫡出子

・海外在住で養子縁組届が戸籍に反映されていない養子

手順2つ目は、相続人捜索の公告6か月以上です。

手順(3)債権者・受遺者への請求申出の公告2か月以上

相続財産清算人は、債権者・受遺者への請求申出の公告をします。

債権者・受遺者への請求申出の公告の公告期間は、2か月以上です。

知れている債権者には、個別に通知も出します。

公告期間中に申出をしないと、請求は除斥されます。

手順3つ目は、債権者・受遺者への請求申出の公告2か月以上です。

手順(4)相続人不存在が確定

相続人捜索の公告と債権者・受遺者への請求申出の公告は、同時にすることができます。

債権者・受遺者への請求申出の公告は、相続人捜索の公告の期間内に満了する必要があります。

だれからも申出なく両方の公告期間が満了したら、相続人不存在が確定します。

手順4つ目は、相続人不存在が確定です。

手順(5)特別縁故者に対するの財産分与申立て3か月以内

被相続人に特別な縁故があった人は、相続財産の分与を受けることができます。

特別縁故者に認められるか、家庭裁判所が判断します。

分与される財産の種類や金額は、家庭裁判所が判断します。

手順5つ目は、特別縁故者に対するの財産分与申立て3か月以内です。

手順(6)相続財産の清算換価

相続財産清算人が相続財産を清算します。

手順6つ目は、相続財産の清算換価です。

手順(7)相続財産の国庫帰属

清算が完了したら、国庫に帰属します。

手順7つ目は、相続財産の国庫帰属です。

2特別縁故者が知るべき相続財産清算人の役割

役割①相続人捜索の公告と相続人調査

相続財産清算人を選任したら、家庭裁判所は相続人捜索の公告をします。

相続財産清算人も、相続人を調査します。

特別縁故者が知るメリットは、特別縁故者に対する相続財産分与の申立てのタイミングを逃さない点にあります。

特別縁故者に対する相続財産分与の申立期間は、たったの3か月です。

いつ相続人捜索の公告が満了するのか、注視する必要があるからです。

役割1つ目は、相続人調査と公告です。

役割②相続財産の保存

相続財産清算人は、相続財産を適切に保存します。

遺産の紛失や隠匿を防ぎ、分与の対象になる財産をきちんと維持します。

特別縁故者が知るメリットは、相続財産の保全状況を把握できる点です。

相続財産清算人が相続財産を適切に管理しているか、監視することができます。

相続財産清算人が財産を過少評価して、不当な処分をすることを防ぐことができます。

役割2つ目は、相続財産の保存です。

役割③相続財産の清算

相続財産清算人は、被相続人の債務を弁済します。

相続財産清算人は、被相続人の債権を回収します。

相続財産を清算するから、純粋なプラスの財産が残るはずです。

相続財産清算人は相続財産目録を作成し、家庭裁判所に提出します。

特別縁故者が知るメリットは、相続財産の全体像が明確になることです。

相続財産清算人が提出する相続財産目録が審判の基礎資料になります。

相続財産目録に基づく証拠資料を提出すると、生活実態との関連性を強めることができます。

相続財産清算人が財産を過少評価をした場合、補足資料を提出することができます。

役割3つ目は、相続財産の清算です。

役割④特別縁故者に対する財産分与の申立てに意見書提出

特別縁故者に対する財産分与の申立てでは、さまざまな証拠資料を家庭裁判所に提出します。

家庭裁判所は、相続財産清算人の意見を聞いて分与の審判を行います。

相続財産清算人は家庭裁判所に対して、特別縁故者の貢献度や分与の可否を報告します。

特別縁故者が知るメリットは、意見書に対する反論書面や補足資料を提出できることです。

相続財産清算人が提出した意見書は、家庭裁判所で閲覧することができます。

意見書の内容を確認すると、誤解や事実誤認が見つかることがあります。

適切に反論書面や補足資料を提出することが有効です。

相続財産清算人が選任された段階で打ち合わせをしておくと、申立書と意見書の内容が整合性あるものになるでしょう。

家庭裁判所に対して、説得力ある申立ては審判において有利に働きます。

役割4つ目は、特別縁故者に対する財産分与の申立てに意見書提出です。

役割⑤財産の分配

特別縁故者に対する相続財産分与をするか、家庭裁判所が審判で決定します。

特別縁故者にどの財産を分与するのか、いくら分与するのか、家庭裁判所が判断します。

相続財産清算人の意見は家庭裁判所の判断に、大きな影響を与えます。

特別縁故者が知るメリットは、相続財産清算人の判断に影響を与えられる点です。

相続財産清算人に、被相続人と自分の縁故関係や生活状況を正確に伝えることができます。

相続財産清算人に、財産状況や評価内容に要望を出すことができます。

他の申立人との比較において、不利にならないよう補強資料を提出することができます。

相続財産清算人の役割を知ると、戦略的に行動することができます。

役割5つ目は、財産の分配です。

3特別縁故者に認められる条件

①生計を同じくしていた人

例えば、被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は必ず相続人になります。

相続人になる配偶者とは、法律上の配偶者のみです。

事実婚・内縁の配偶者は、被相続人と一緒に暮らして生計を同じくしていたでしょう。

相続人不存在である場合、特別縁故者に認められる可能性があります。

例えば、配偶者に連れ子がいることがあります。

法律上の配偶者は、相続人になることができます。

連れ子は、被相続人の子どもではありません。

被相続人と連れ子が養子縁組をしていない場合、連れ子には親族関係がありません。

被相続人の相続人になることはできません。

連れ子が相続人と一緒に暮らして、生計を同じくしていることがあります。

相続人不存在である場合、特別縁故者に認められる可能性があります。

家庭裁判所は、当事者の主張だけでなく客観的な証拠を重視します。

被相続人と一緒に暮らして生計を同じくしていた場合、同一の住民票があるでしょう。

事実婚・内縁の配偶者は、住民票に「夫(未届)」「妻(未届)」と記載してもらえます。

長年同居していたことも、住民票で証明することができます。

長年同居して生計を同じくしている場合、特別な縁故があったと認められやすくなるでしょう。

②被相続人の療養看護につとめた人

療養看護につとめた人とは、被相続人の身の回りの世話を献身的にした人です。

子どもの配偶者は、相続人ではありません。

被相続人のいとこなども、相続人ではありません。

子どもの配偶者やいとこが被相続人の療養看護につとめていることがあります。

親族として助け合いをする以上に献身的に療養看護に努めていた場合、特別縁故者に認められる可能性があります。

例えば、11年間にわたり被相続人を我が子同様に看護養育し病気となってからも療養看護に努めた叔母は、特別縁故者として認められました。

療養看護につとめたことは、次の書類で証明することができます。

(1)医療費や介護費の領収書

(2)療養看護のための交通費の領収書

(3)被相続人と頻繁に交流していたことが分かる手紙、写真、メール、日記

(4)献身的に療養看護につとめていたことが分かる手紙、写真、メール

③その他被相続人と特別な関係にあった人

特別縁故者とは、被相続人に特別な縁故があった人です。

遺言書がなくても、その人に相続財産を受け継がせるのが適当と考えられる特別な関係がある人は特別縁故者と認められる可能性があります。

例えば、被相続人の家族同然に暮らしてきた内弟子がいることがあります。

被相続人がわが子同然に可愛がっていて、事業を引き継がせたいと常々言っていることがあります。

被相続人が後継者にしたいと考えていた人に、相続財産を受け継がせるのに適切と考えられるでしょう。

被相続人と特別な関係にあったと認められた場合、特別縁故者に認められることがあります。

例えば、身内の中で被相続人の信頼を唯一得ており、相談にのったりしていた従兄弟の子は、特別縁故者として認められました。

被相続人と特別な関係にあったことは、次の書類で証明することができます。

(1)被相続人と親密な関係にあったことが分かる手紙、写真、メール、日記

(2)被相続人と頻繁に交流していたことが分かる手紙、写真、メール、日記

(3)被相続人が相続財産を引き継がせる意思があったことが分かる書類

④相続人が存在すると認められない

特別縁故者が認められるのは、相続人が不存在の場合のみです。

相続人がいれば、相続人が相続するからです。

家族のさまざまな事情から、被相続人と疎遠になっている家族がいることがあります。

家族と音信不通になっていたり、家族が行方不明になっていることがあります。

長期間疎遠になっていても、相続人がいれば相続人が相続します。

相続人が存在する場合、特別縁故者が認められることはありません。

4特別縁故者が知るべき注意点

注意①特別縁故者は家庭裁判所の判断

特別縁故者に認められれば、相続財産が分与されます。

特別縁故者に認められるか、家庭裁判所の判断します。

注意点1つ目は、特別縁故者は家庭裁判所の判断です。

注意②客観的証拠が重要

特別縁故者に認められるには、客観的証拠が重要です。

特別縁故者と主張するだけで、家庭裁判所は認めてくれないでしょう。

注意点2つ目は、客観的証拠が重要です。

注意③申立期間は3か月厳守

特別縁故者に対する相続財産分与の申立ては、相続人不存在が確定してから提出します。

申立期間は、たった3か月です。

期間が過ぎると、提出できません。

注意点3つ目は、申立期間は3か月厳守です。

注意④不動産取得税の対象

特別縁故者に対して、不動産が分与されることがあります。

特別縁故者に対する不動産の分与に対して、不動産取得税が課されます。

特別縁故者に対する分与は、相続ではないからです。

注意点4つ目は、不動産取得税の対象です。

注意⑤相続税の対象

分与された財産全体の規模が一定以上である場合、相続税の対象になります。

特別縁故者に対する分与では、基礎控除額は3000万円です。

特別縁故者は、2割加算の対象です。

注意点5つ目は、相続税の対象です。

5特別縁故者に期待するより遺言書作成して遺贈

特別縁故者に認められるか、家庭裁判所が判断します。

特別な縁故があっても客観的証拠を準備できない場合、家庭裁判所は認めてくれないでしょう。

特別縁故者に期待することは、おすすめできません。

被相続人は、特別な縁故があることをだれよりも分かっているでしょう。

遺言書を作成して、遺贈するのがおすすめです。

遺贈とは、遺言書を作成して相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。

遺言書で遺言執行者を決めておくと、相続手続はおまかせできます。

6遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書は、被相続人の意思を示すものです。

自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。

民法に遺言書を作ることができるのは、15歳以上と定められています。

遺言書を作成すれば、法定相続人や法定相続人以外の人に財産を引き継ぐことができます。

遺言書があって遺言執行者がいれば、相続手続はおまかせできます。

遺言者にとっても財産を受け取る人にとっても、安心です。

相続人がいない場合、想像以上に手間と時間がかかります。

手間と時間をかけても、確実に財産を引き継ぐことができるわけではありません。

お互いを思いやる方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

死後事務委任契約で起きやすいトラブルと対策

1死後事務委任契約で死亡後のサポートを依頼する

①死後事務委任契約で死亡後の手続を依頼する

死後事務委任契約とは、死亡後に必要になる手続を依頼する契約です。

通常の委任契約は、死亡によって終了します。

死後事務委任契約は、当事者が死亡しても終了しません。

死後事務委任契約で死亡後の事務を依頼しておくと、家族に迷惑をかけなくて済みます。

死後事務委任契約を利用することで、安心して自分らしく人生を送ることができます。

②死後事務委任契約と遺言書のちがい

死後事務委任契約は、依頼者が死亡した後に効力が発生する契約です。

遺言書も、遺言者が死亡した後に効力が発生します。

死亡後に必要になることは、遺言書に書いておけばいいと考えるかもしれません。

遺言書は、主に財産の分け方を書いておきます。

遺言書があれば、遺言書のとおりに遺産分割をすることができるからです。

法定遺言事項だけ、遺言書に書くことで効力があります。

法定遺言事項以外は、遺言書に書いても効力がありません。

法定遺言事項以外のことは、遺言書に書いても単なるお願いです。

法定遺言事項以外のことは、死後事務委任契約で依頼します。

2死後事務委任契約で起きやすいトラブルと対策

トラブル①契約の有効性が確認できない

死後事務委任契約は、口頭でも成立します。

口頭で契約することができても、口頭の契約はおすすめできません。

口頭の契約は、証拠がないからです。

死後事務の手続先の人は、死後事務委任契約をしたことを知らないのが通常です。

死後事務をしようとすると、死後事務の手続先の人が不審に思うでしょう。

契約に効力が発生したとき、依頼者は死亡しています。

契約内容や契約意志を確認できないと、トラブルに発展します。

トラブル1つ目は、契約の有効性が確認できないことです。

口頭だけで死後事務委任契約をすると、トラブルに発展しがちです。

本人の意思を明確にするため、契約書を作成します。

契約書を見ると、本人の意思が確認できるからです。

できれば、契約書は、公正証書にするのがおすすめです。

公正証書とは、公証人が作成する公文書です。

公正証書には、高い信頼性があります。

公証人が本人確認をしたうえで本人の意思確認をして公正証書を作成するからです。

対策は、公正証書で契約書を作成することです。

トラブル②悪質業者による被害

何を依頼して何を依頼していないのか、明確にしないとトラブルに発展します。

死後事務をどのように行って欲しいのか、明確にしないとトラブルに発展します。

サービス内容があいまいなパッケージプランなどを利用すると、次々に高額な料金を請求されます。

パッケージプランで全部おまかせをうたいながら、必要な手続は対象外になっていることがあります。

本人が望まない寄付や本人が望まない遺品整理を勝手に行うなど、深刻なトラブルに発展します。

トラブル2つ目は、悪質業者による被害です。

何を依頼して何を依頼していないのか、契約書に明記します。

死後事務をどのように行って欲しいのか、契約書に明記します。

費用体系を明確にし、契約書に盛り込みます。

パッケージプランでは、どのようなことを依頼出来て費用がいくらかかるのか明確にします。

追加料金がかかる条件や別料金の明細を詳細に確認します。

信用できる司法書士などに相談することが大切です。

対策は、契約書に詳細に記載することです。

トラブル③親族が死後事務委任契約に反発

死後事務委任契約は、依頼者と受任者のみで締結することができます。

死後事務委任契約をしたことを親族が知らないことがあります。

死後事務をしようとすると、親族が反発することがあります。

例えば、死後事務委任契約で簡素な家族葬を依頼していたのに、親族が盛大な葬儀を挙げたいと主張するケースです。

トラブル3つ目は、親族が死後事務委任契約に反発することです。

死後事務委任契約をしたことや契約内容は、親族と情報共有します。

死後事務委任契約書のコピーを親族に見せておくといいでしょう。

契約内容を情報共有したうえで、自分の気持ちを親族に伝えておくとトラブルになりにくくなります。

エンディングノートなどに、親族あてのメッセージを書いておくことも有効です。

対策は、親族と情報共有です。

トラブル④二重契約のリスク

死後の事務は、親族にとっても負担が多いものです。

依頼者が死後事務委任契約をしたことを知らないと、親族も同様の契約をすることがあります。

二重に契約することで、双方が契約の有効を主張して親族がトラブルに巻き込まれます。

一方は、契約解除することになるでしょう。

キャンセル料がかかり、親族間でもトラブルになるおそれがあります。

トラブル4つ目は、二重契約のリスクです。

死後事務委任契約をしたことや契約内容は、親族と情報共有します。

契約内容は、できる限り具体的に記載します。

対策は、親族と情報共有です。

トラブル⑤運営会社と連絡が取れない

死後事務委任契約をしてから実際に死後事務を行うまでに、長期間経過することが多いでしょう。

長期間経過するうちに、運営会社と連絡が取れなくなることがあります。

死後事務を履行してもらえないまま、預託金を持ち逃げされて返還不能になります。

トラブル5つ目は、運営会社と連絡が取れないことです。

死後事務委任契約の相手方は、信用がある人を選ぶことが重要です。

死後事務が履行できないときに備えて、預託金の管理方法を確認します。

対策は、信用がある人を選ぶことです。

トラブル⑥運営会社の事業終了

死後事務委任契約は、民間業者が行うことができます。

死後事務委任契約を受け取って多額の預託金を受け取ったまま、事業終了することがあります。

過去には公益財団法人が全国規模で死後事務委任契約をして預託金を預かったまま事業終了した事件がありました。

約束したサービスを受けられないまま預託金が返還されず、多大な損害が発生しました。

公益財団法人の名称による信用力を信じた契約者と、深刻なトラブルになりました。

トラブル6つ目は、運営会社の事業終了です。

死後事務委任契約の相手方は、信用がある人を選ぶことが重要です。

死後事務が履行できないときに備えて、預託金の管理方法を確認します。

対策は、信用がある人を選ぶことです。

トラブル⑦不明瞭な追加料金請求

全部おまかせできるとうたうパッケージプランは、安心できるように見えます。

サービス内容があいまいなパッケージプランは、オプションが多く料金が不明確です。

契約締結後に次々とオプションを付けて、別料金や追加料金が膨らみます。

全部おまかせできると信じたために、予想外の高額請求を受けることになります。

トラブル7つ目は、不明瞭な追加料金請求です。

死後事務委任契約は、司法書士などの信頼できる人に依頼するのがおすすめです。

自分が依頼したいことを明確にして、適切な料金であるか確認します。

料金は、契約書に明記します。

対策は、信用がある人を選ぶことと契約書の明記です。

3死後事務委任契約と遺言書の併用がおすすめ

①死後事務委任契約の役割

死後事務委任契約は、自分が死亡した後の事務を信頼する人に依頼する契約です。

具体的には、次のことを依頼することができます。

(1)親族や知人への連絡

(2)葬儀や埋葬の手配

(3)治療費や施設代の精算

(4)賃貸借契約の解除

(5)ペットの引き継ぎ

(6)健康保険や年金手続などの行政手続

(7)デジタルデータの解約や処分

上記の事務は、決して軽いものではありません。

死後事務委任契約をすることで、親族の負担を軽くすることができます。

死後事務委任契約をすることで、本人の希望を確実にかなえることができます。

身寄りがない人や家族に迷惑をかけたくない人にとって、死後事務委任契約は大きな安心になります。

②遺言書の役割

遺言書を作成すると、遺言書のとおりに遺産分割をすることができます。

自分の財産の分け方を自分で決めることができます。

遺言書を作成することで、遺贈をすることができます。

遺贈とは、遺言書で相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。

例えば、慈善団体やボランティア団体などに、財産を遺贈することができます。

遺言書を作成するときに、遺言執行者を指名することができます。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。

遺言執行者がいると、相続人は手間と時間がかかる相続手続きをおまかせできます。

遺言執行者がいると、本人の希望を確実にかなえることができます。

身寄りがない人や家族に迷惑をかけたくない人にとって、遺言書は大きな安心になります。

③死後事務委任契約と遺言書の同時作成

死後事務委任契約と遺言書は、役割と効果が異なります。

より安心を得たいのなら、死後事務委任契約と遺言書の併用がおすすめです。

死後事務委任契約と遺言書は、どちらも公正証書がおすすめです。

公正証書には、高い信頼性があるからです。

死後事務委任契約と遺言書の同時作成がおすすめです。

一度に、まとめて手続できるからです。

司法書士などの専門家に依頼するときも、まとめて依頼すると手間が省けます。

4死後事務委任契約の流れ

手順①依頼内容を決める

自分が何に不安に思っているのか、書き出してみるといいでしょう。

依頼者が何を依頼したいのか、決定します。

手順1つ目は、依頼内容を決めることです。

手順②相手方を決める

死後事務を依頼する相手方を決定します。

本人が信頼できる人に依頼することが重要です。

手順2つ目は、相手方を決めることです。

手順③契約書を作成する

委任契約は、口頭の合意であっても成立します。

口頭の合意より、契約書の作成がおすすめです。

契約書がないと、合意があったのか証拠がないからです。

死後事務の手続先に対して、合意があったことを証明できないでしょう。

死後事務の手続先に信用してもらうため、契約書を作成します。

死後事務委任契約は、依頼者が死亡した後の事務を依頼します。

依頼者が死亡した後に、依頼したか確認することはできません。

手順3つ目は、契約書を作成することです。

手順④公正証書にする

死後事務委任契約は、公正証書にするのがおすすめです。

公正証書とは、公証人が作成する公文書です。

公証人が当事者の本人確認をしたうえで本人の意思確認をして、公正証書にします。

公正証書にすると、依頼者の意思が明確になります。

手順4つ目は、公正証書にすることです。

5死後事務委任契約の変更解約の方法

①契約内容の変更方法

死後事務委任契約を締結した後で内容を変更したい場合、契約当事者で話し合いをします。

新たな合意内容を契約書に取りまとめます。

公正証書で契約をしている場合、変更契約も公正証書にするのがおすすめです。

②死後事務委任契約の解約方法

委任契約は、いつでも解約できるのが原則です。

理由を問わずに、解約することができます。

解約の意思表示は、口頭でもできますがおすすめできません。

証拠がないと、「言った言わない」のトラブルになるからです。

死後事務をするために準備をしていた場合、損害賠償を求められることがあります。

契約内容によっては、高額なキャンセル料を支払う必要があります。

本人が死亡した後に相続人が解約することがないように、相続人による解約を禁止する条項を設けることが一般的です。

依頼者の意思を守るためです。

6生前対策を司法書士に依頼するメリット

生前対策=相続「税」対策の誤解から、生前対策はする方はあまり多くありません。

争族対策として有効な遺言書ですら、死亡者全体からみると10%未満です。

対策しないまま認知症になると、家族に大きな面倒をかけることになります。

認知症になってからでは遅いのです。

お元気なうちに準備する必要があります。

なにより自分が困らないために、大切な家族に面倒をかけないために生前対策をしたい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

被相続人の死亡を知らなかったときの相続放棄

1被相続人の死亡を知らなかったケース

ケース①被相続人と疎遠

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

さまざまな家族の事情から、被相続人や被相続人の家族と疎遠になっていることがあります。

被相続人や被相続人の家族と疎遠になっても、相続人は相続人です。

長期間疎遠になっていると、連絡先が分からないことがあります。

被相続人の死亡を知らせることができなくなります。

被相続人の死亡を知らないまま、長期間経過することがあります。

ケース②認知された子どもや前婚の子ども

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

認知とは、婚姻関係にないカップルの間に生まれた子どもについて自分の子どもと認めることです。

認知したことや認知した子どもについて、家族に秘密にしていることがあります。

被相続人の家族が相続人の存在や連絡先を知らないと、連絡できないでしょう。

被相続人の死亡を知らないまま、長期間経過することがあります。

2被相続人の死亡を知らなかったときの相続放棄

①相続放棄は家庭裁判所の手続

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。

相続放棄は、家庭裁判所の手続です。

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

②相続放棄の期限3か月のスタートは知ってから

相続放棄には、期限があります。

相続があったことを知ってから、3か月以内です。

「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。

3か月以内に戸籍謄本や住民票などの必要書類を揃えて管轄の家庭裁判所に提出しなければなりません。

被相続人が死亡してから3か月以上経過しても、相続放棄の期限3か月はスタートしていないことがあります。

相続放棄の期限3か月のスタートは、知ってからだからです。

③被相続人の死亡を知らないと相続放棄の期限3か月はスタートしない

被相続人や被相続人の家族と疎遠である場合、死亡直後に連絡がされないことがあります。

被相続人の死亡を知らないまま、長期間経過することが少なくありません。

相続放棄の期限3か月のスタートは、知ってからです。

被相続人の死亡を知らないまま長期間経過しても、相続放棄の期限3か月はスタートしていません。

相続があったことを知ってから3か月以内であれば、家庭裁判所に相続放棄の手続をすることができます。

④先順位相続人の相続放棄を知ってから3か月

被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。

子どもが相続人になると考えていると、遠縁の親族に被相続人の死亡を連絡しないことがあります。

相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

子どもが相続放棄をした場合、はじめから相続人でなくなります。

子ども全員が相続放棄をした場合、子どもはいない場合になります。

先順位の人全員が相続放棄をしたら、次順位の人が相続人になります。

家庭裁判所で相続放棄が認められても、次順位相続人に連絡する義務はありません。

家庭裁判所は相続放棄を認めても、次順位相続人に通知しません。

相続人になったことを知らないまま、長期間経過することがあります。

相続人になったことを知らない場合、相続があったことを知らないと言えます。

相続があったことを知らないから、相続放棄の期限3か月はスタートしていません。

被相続人が死亡してから3か月以上経過しても、相続放棄の期限3か月はスタートしていません。

相続があったことを知ってから3か月以内であれば、家庭裁判所に相続放棄の手続をすることができます。

⑤相続財産があることを知ってから3か月

被相続人と別居している場合、被相続人の経済状況を詳しく知らないことが多いでしょう。

被相続人の死亡を知っても、財産状況を知らないことがあります。

相続財産には、プラスの財産とマイナスの財産が含まれます。

相続財産調査をしても、マイナスの財産に気づけないことがあります。

マイナスの財産があることを知らなかった場合、相続財産を相続することを知らなかったと言えます。

相続財産を相続することを知らない場合、相続があったことを知らないと言えます。

相続があったことを知らないから、相続放棄の期限3か月はスタートしていません。

被相続人が死亡してから3か月以上経過しても、相続放棄の期限3か月はスタートしていません。

相続があったことを知ってから3か月以内であれば、家庭裁判所に相続放棄の手続をすることができます。

⑥3か月の期限があることを知らなかったは認めれられない

相続放棄の申立ての期限は、原則として、相続があったことを知ってから3か月以内です。

相続放棄の期限が3か月であることは、法律で決まっています。

相続放棄の期限3か月を知らなくても、3か月経過で相続放棄ができなくなります。

「相続放棄の期限3か月を知らなかったから」は、理由にできません。

相続があったことを知ってから3か月経過したら、単純承認になります。

相続放棄の期限が3か月であることを知らないまま長期間経過すると、相続放棄が認められなくなります。

3被相続人の死亡を知らなかったときの注意点

注意①続放棄の期限3か月を過ぎたときは上申書

相続放棄の期限3か月のスタートは、相続があったことを知ってからです。

相続があったことを知らなければ、相続放棄の期限3か月がスタートしません。

相続が発生してから3か月以上経過して相続放棄の申立てをした場合、家庭裁判所は期限後の提出と誤解するでしょう。

期限3か月を過ぎても認められる理由があることを積極的にアピールする必要があります。

例えば、被相続人と疎遠であった場合、次の点を書くといいでしょう。

・相続人間の交流はない

・相続人であることを知ったきっかけ

・きっかけとなった証拠の有無

手紙などを受け取ったことで相続人であることを知った場合、手紙や封筒は重要です。

相続人であることを知ったきっかけを裏付ける証拠になるからです。

相続放棄の申立てをする際に、上申書を一緒に提出します。

上申書には、客観的事実や経緯を淡々と書きます。

家庭の事情や家族の感情などは、信頼性を失わせるからです。

家庭裁判所は、提出された書類を見て審査します。

期限3か月を過ぎても認められる理由があるか、自主的に調査をしません。

家庭裁判所が知りたいポイントを押さえて、適切にアピールすることが重要です。

期限3か月を過ぎても認めてもらうためには、上申書が有効です。

注意点1つ目は、相続放棄の期限3か月を過ぎたときは上申書です。

上申書の文例

名古屋家庭裁判所御中

私は、被相続人〇〇〇〇(令和〇年〇月〇日死亡)の相続人です。

被相続人とは、平成〇年頃から交流がなく死亡を知りませんでした。

令和〇年〇月〇日付〇〇〇銀行から相続債務について通知を受け取りました。

上記通知によって、相続人であることと相続財産について知りました。

よって、自己のために相続があったことを知った日は、令和〇年〇月〇日です。

令和〇年〇月〇日より3か月以内であるから、相続放棄の申述をします。

添付資料として、通知書の写しを同封します。

相続放棄申述人 〇〇〇〇

注意②相続財産を処分利用すると単純承認

相続人は相続を承認するか相続放棄をするか、判断することができます。

相続を承認するか相続放棄をするか判断した後に、撤回することはできません。

相続放棄をする場合、相続財産を処分することはできません。

相続財産を処分した場合、相続を承認したものと見なされます。

相続を承認した場合、承認を撤回することはできません。

家庭裁判所が事情を知らずに相続放棄を認めてしまった場合、後から無効になります。

家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書を受け取っても、相続放棄は絶対ではありません。

相続財産を処分した場合、相続を承認したと言えるからです。

被相続人の債権者は、相続放棄は無効であると主張して借金を払って欲しいと裁判を起こすことができます。

相続放棄申述受理通知書を見せても、借金の催促が止まらない場合、債権者は相続放棄の無効を主張しているかもしれません。

債権者が裁判を起こした場合、裁判所から訴状が届きます。

訴状が届いたら、直ちに弁護士などの専門家に相談しましょう。

債権者が根拠のない主張をしている場合であっても、適切に主張立証をする必要があるからです。適切に対応しないと、裁判で相続放棄の無効が認められてしまうからです。

注意点2つ目は、相続財産を処分利用すると単純承認です。

注意③熟慮期間3か月は延長してもらえる

熟慮期間とは、相続放棄ができる3か月の期間です。

例えば、相続財産が外国など各地に点在している場合、3か月では判断できないでしょう。

相続財産調査に時間がかかる場合、家庭裁判所に認められれば延長してもらうことができます。

具体的には次の事情があると、熟慮期間延長が認められやすいでしょう。

・財産が多岐にわたる

・財産の種類が多い

・評価が困難な財産がある

注意点3つ目は、熟慮期間3か月は延長してもらえることです。

4相続放棄の手続の流れ

手順①相続財産調査

相続を単純承認するか相続放棄をするか判断するため、相続財産調査をします。

どのような財産状況でも相続放棄をする場合、相続財産調査は不要です。

手順1つ目は、相続財産調査です。

手順②必要書類の準備

相続放棄の申立ての必要書類は、次のとおりです。

(1)被相続人の戸籍謄本

(2)被相続人の住民票または戸籍の附票

(3)相続放棄する人の戸籍謄本(3か月以内のもの)

(4)収入印紙800円分

(5)裁判所が手続で使う郵便切手

裁判所が手続で使う郵便切手は、裁判所ごとに金額や枚数が決められています。

必要であれば、上申書を準備します。

期限3か月を過ぎても認められる理由があることを適切にアピールしないと、相続放棄できないからです。

書類が揃わなくても、後から追加で提出することができます。

手順2つ目は、必要書類の準備です。

手順③相続放棄申述書の作成

相続放棄申述書に、必要事項を記載します。

相続放棄申述書は、相続放棄をする人の押印が必要です。

押印は、認印で差し支えありません。

手順3つは、相続放棄申述書の作成です。

手順④家庭裁判所へ提出

相続放棄申述書の提出先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。

家庭裁判所へ出向いて提出する場合、受付時間に制限があることがあります。

相続放棄申述書は、郵送で提出することができます。

普通郵便でも提出できますが、記録が残る郵便が安心です。

手順4つ目は、家庭裁判所へ提出です。

手順⑤相続放棄照会書に回答

相続放棄の申立てをすると、2週間ほどで家庭裁判所から相続放棄照会書が届きます。

相続放棄照会書とは、家庭裁判所から届く相続放棄についての意思確認です。

相続放棄は影響の大きい手続なので、間違いがないように慎重に確認します。

正直に回答して、返送します。

手順5つ目は、相続放棄照会書に回答です。

手順⑥相続放棄申述受理通知書の受領

回答に問題がなければ、家庭裁判所から審査結果が通知されます。

相続放棄申述受理通知書とは、相続放棄が認められた通知書です。

通常は照会から1~2週間程度申立てから1か月程度で、相続放棄申述受理通知書が届きます。

相続放棄申述受理通知書が届かない場合、家庭裁判所に問合わせるといいでしょう。

手順6つ目は、相続放棄申述受理通知書の受領です。

手順⑦他の相続人に通知

相続放棄の審査結果は、申立てをした人だけに通知します。

他の相続人に対して、積極的に通知しません。

相続放棄をしても他の相続人に通知する義務はありませんが、通知してあげると親切でしょう。

手順7つ目は、他の相続人に通知です。

5相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄は、その相続でチャンスは実質的には1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできます。

高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。

一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。

相続放棄は、慎重に判断する必要があります。

知識がない状態で、3か月の期間内に手続するのは思ったよりハードルが高いものです。

相続放棄を考えている方は、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

特別縁故者は相続人がいないときだけ

1相続人がいないときの問題点

①相続財産を引き継ぐ人がいない

相続が発生したら、一定の範囲の家族が相続します。

相続人になる人は、民法で決められています。

相続人になるのは、次の人です。

(1)配偶者

(2)子ども

(3)親などの直系尊属

(4)兄弟姉妹

相続人以外の人は、相続人になりません。

相続人になる人がいない場合であっても、遠縁の親族が相続することはできません。

相続人がいない場合、相続財産を引き継ぐ人がいません。

②相続財産は国庫帰属

おひとりさまなど天涯孤独の人には、相続人がまったくいないことがあります。

相続人がいても、相続放棄をすることがあります。

家庭裁判所で相続放棄が認められた場合、はじめから相続人でなくなります。

相続人がまったくいない場合、相続財産を引き継ぐ人はいません。

相続人不存在の場合、原則として、相続財産は国庫に帰属します。

③国庫帰属まで手続が複雑

相続人がいない人は周囲が好きにするだろうと、軽く考えているかもしれません。

相続人がいない場合であっても、自動で国庫に帰属するわけではありません。

例えば、被相続人に債権がある人は相続財産から払ってもらいたいと考えるでしょう。

被相続人の債権や債務を清算した後でないと、国庫に帰属させることはできません。

家庭裁判所に申立てをして、相続財産清算人を選任してもらいます。

相続財産清算人とは、相続財産を清算する人です。

相続財産清算人が相続財産の精算する手続は、非常に複雑です。

④特別縁故者に対する財産分与の申立てが必要

特別縁故者とは、被相続人に特別な縁故があった人です。

相続人不存在の場合、被相続人の財産は原則として国庫に帰属します。

財産を国庫に帰属させるより、被相続人に特別な縁故がある人に引き継いだ方が適切な場合があります。

自分は特別縁故者に該当すると思っても、自動で財産を引き継ぐことができるわけではありません。

家庭裁判所に特別縁故者に対する財産分与の申立てをする必要があります。

家庭裁判所に特別縁故者と認められたときだけ、相続財産が分与されます。

特別縁故者に該当するか、家庭裁判所が判断します。

⑤相続人不存在のときの国庫帰属までの流れ

手順(1)相続財産清算人選任の申立て

利害関係人は、相続財産清算人選任の申立てをすることができます。

利害関係人とは、次の人です。

・債権者

・受遺者

・特別縁故者

相続財産清算人は、家庭裁判所が選任します。

通常は、弁護士が選任されます。

手順1つ目は、相続財産清算人選任の申立てです。

手順(2)相続人捜索の公告6か月以上

相続財産清算人を選任したら、家庭裁判所は公告をします。

同時に、相続人捜索の公告をします。

相続人捜索の公告の公告期間は、6か月以上です。

戸籍謄本を見ても、確認できない相続人を確認するためです。

例えば、次の人は戸籍謄本で確認することができません。

・死後認知を受けようとする非嫡出子

・海外在住で養子縁組届が戸籍に反映されていない養子

手順2つ目は、相続人捜索の公告6か月以上です。

手順(3)債権者・受遺者への請求申出の公告2か月以上

相続財産清算人は、債権者・受遺者への請求申出の公告をします。

債権者・受遺者への請求申出の公告の公告期間は、2か月以上です。

知れている債権者には、個別に通知も出します。

公告期間中に申出をしないと、請求は除斥されます。

手順3つ目は、債権者・受遺者への請求申出の公告2か月以上です。

手順(4)相続人不存在が確定

相続人捜索の公告と債権者・受遺者への請求申出の公告は、同時にすることができます。

債権者・受遺者への請求申出の公告は、相続人捜索の公告の期間内に満了する必要があります。

だれからも申出なく両方の公告期間が満了したら、相続人不存在が確定します。

手順4つ目は、相続人不存在が確定です。

手順(5)特別縁故者に対する財産分与申立て3か月以内

被相続人に特別な縁故があった人は、相続財産の分与を受けることができます。

特別縁故者に認められるか、家庭裁判所が判断します。

分与される財産の種類や金額は、家庭裁判所が判断します。

手順5つ目は、特別縁故者に対する財産分与申立て3か月以内です。

手順(6)相続財産の清算換価

相続財産清算人が相続財産を清算します。

手順6つ目は、相続財産の清算換価です。

手順(7)相続財産の国庫帰属

清算が完了したら、国庫に帰属します。

手順7つ目は、相続財産の国庫帰属です。

⑥相続人不存在のケースが増加している背景

(1)おひとりさまの増加

配偶者や子どもがいない人が増加しています。

(2)少子高齢化の進行

子どもが先に死亡することも、少なくありません。

(3)相続放棄の増加

相続人は、相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。

被相続人と疎遠な相続人全員が相続放棄すると、相続人不存在になります。

(4)管理困難な不動産の増加

不便な地域の空き家や価値の低い土地など、メリットがない不動産が増加しています。

相続してもメリットがない場合、相続放棄をして相続人不存在になります。

2特別縁故者は相続人がいないときだけ

①特別縁故者に認められる人と立証ポイント

(1)生計を同じくしていた人

例えば、事実婚・内縁の配偶者は、相続人ではありません。

事実婚・内縁の配偶者は、被相続人と一緒に暮らして生計を同じくしていたでしょう。

例えば、配偶者の連れ子は、相続人ではありません。

配偶者の連れ子は、被相続人と一緒に暮らして生計を同じくしていたでしょう。

事実婚・内縁の配偶者や配偶者の連れ子は、特別縁故者に認められる可能性があります。

被相続人と一緒に暮らして生計を同じくしていた場合、同一の住民票があるでしょう。

事実婚・内縁の配偶者は、住民票に「夫(未届)」「妻(未届)」と記載してもらえます。

長年同居していたことも、住民票で証明することができます。

(2)被相続人の療養看護につとめた人

療養看護につとめた人とは、被相続人の身の回りの世話を献身的にした人です。

子どもの配偶者は、相続人ではありません。

被相続人のいとこなども、相続人ではありません。

子どもの配偶者やいとこが被相続人の療養看護につとめていることがあります。

親族として助け合いをする以上に献身的に療養看護に努めていた場合、特別縁故者に認められる可能性があります。

療養看護につとめたことは、次の書類で証明することができます。

・医療費や介護費の領収書

・療養看護のための交通費の領収書

・被相続人と頻繁に交流していたことが分かる手紙、写真、メール、日記

・献身的に療養看護につとめていたことが分かる手紙、写真、メール

(3)その他被相続人と特別な関係にあった人

遺言書がなくても、その人に相続財産を受け継がせるのが適当と考えられる特別な関係がある人は特別縁故者と認められる可能性があります。

例えば、被相続人が生前設立し発展に尽力してきた法人があることがあります。

被相続人が心血注いできた法人は、相続財産を受け継がせるのに適切と考えられるでしょう。

被相続人と特別な関係にあったことは、次の書類で証明することができます。

・被相続人と親密な関係にあったことが分かる手紙、写真、メール、日記

・被相続人と頻繁に交流していたことが分かる手紙、写真、メール、日記

・被相続人が相続財産を引き継がせる意思があったことが分かる書類

②特別縁故者に分与する財産は家庭裁判所が決定

特別縁故者に認められたら、相続財産の全部または一部が分与されます。

特別縁故者に認められても、全額の分与が認められないことがあります。

深い縁故があれば、多額の財産が分与されるでしょう。

うすい縁故であれば、少額の財産が分与されます。

縁故の深さによって、分与される金額が決められます。

分与される財産の額は、家庭裁判所が判断します。

③相続人がいるときは相続人が相続

特別縁故者が認められるのは、相続人が不存在の場合のみです。

相続人になる人は、法律で決められています。

相続人がいれば、相続人が相続するからです。

家族のさまざまな事情から、被相続人と疎遠になっている家族がいることがあります。

家族と音信不通になっていたり、家族が行方不明になっていることがあります。

長期間疎遠になっていても、相続人がいれば相続人が相続します。

相続人が存在する場合、特別縁故者が認められることはありません。

3特別縁故者に対する財産分与の申立て

①申立先

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。

②申立てに必要な書類

特別縁故者に対する財産分与の申立書に添付する書類は、次のとおりです。

(1)申立人の戸籍謄本

(2)被相続人の戸籍謄本

家庭裁判所は、当事者の主張だけでなく客観的な証拠を重視します。

特別縁故者に認められるため必要に応じて、客観的証拠を提出します。

③申立手数料

特別縁故者に対する財産分与の申立てにかかる手数料は、800円です。

収入印紙を申立書に貼り付けて納入します。

手数料とは別に、予納郵券を納入します。

予納郵券とは、裁判所が手続で使う郵便切手です。

裁判所や手続の種類によって、納入する切手の種類や枚数がちがいます。

④手続に時間がかかる

相続財産清算人選任の申立てをしてから選任されるまで、1か月程度かかります。

相続人捜索の公告と債権者・受遺者への請求申出の公告は、公告期間6か月以上です。

特別縁故者に対する財産分与の申立てから決定されるまで、2~4か月程度かかります。

特別縁故者が財産分与を受けるまで、1年以上かかるのが通例です。

4特別縁故者の注意点

注意①特別縁故者は家庭裁判所が判断

特別縁故者に認められる人は、説明したとおりです。

特別縁故者に認められる人であっても、自動で財産が分与されるわけではありません。

特別縁故者に認められるか、家庭裁判所が判断するからです。

特別縁故者に認められる人であっても、客観的証拠を提出できないと家庭裁判所は認めてくれません。

特別縁故者に認められても、分与される財産は家庭裁判所が判断します。

薄い縁故であれば、わずかな財産が分与され残りは国庫に帰属します。

特別縁故者の制度はあっても、期待することはおすすめできません。

注意点1つ目は、特別縁故者は家庭裁判所が判断です。

注意②遺言書作成して遺贈ができる

遺贈とは、遺言書を作成して相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。

自分の財産をお世話になって人に、引き継ぎたいことがあるでしょう。

自分の気持ちを活かしてくれる慈善団体などに、使ってもらいたいことがあるでしょう。

特別縁故者は、家庭裁判所が判断します。

自分が思うような決定をしてくれるか、分かりません。

遺言書は、自分の意思で作成することができます。

遺言書に遺贈のことを書き、遺言執行者を指名するのがおすすめです。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。

家庭裁判所に財産分与を決定してもらうより、はるかに少ない手間と時間で済ませることができます。

注意点2つ目は、遺言書で遺贈ができることです。

注意③不動産取得税の対象になる

不動産取得税とは、不動産を取得したとき1回だけ課される税金です。

不動産の取得とは、売買、建築、増改築、贈与、交換です。

相続は、不動産取得税の対象外です。

特別縁故者に対して不動産が分与された場合、不動産取得税の対象になります。

注意点3つ目は、不動産取得税の対象になることです。

注意④相続税の対象になる

分与される財産が一定以上である場合、相続税の対象になります。

特別縁故者が財産を受け取る場合、法定相続人はいないはずです。

基礎控除額3000万円を超えて財産を受け取ったとき、相続税がかかります。

特別縁故者が相続税を納めるとき、通常時の2割加算がされます。

注意点4つ目は、相続税の対象になることです。

5遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書は、被相続人の意思を示すものです。

自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。

民法に遺言書を作ることができるのは、15歳以上と定められています。

遺言書を作成すれば、法定相続人や法定相続人以外の人に財産を引き継ぐことができます。

遺言書があって遺言執行者がいれば、相続手続はおまかせできます。

遺言者にとっても財産を受け取る人にとっても、安心です。

相続人がいない場合、想像以上に手間と時間がかかります。

手間と時間をかけても、確実に財産を引き継ぐことができるわけではありません。

お互いを思いやる方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。