Author Archive

相続放棄後に財産が見つかっても受け取れない

1相続放棄の効力はすべての相続財産に及ぶ

①相続放棄ではじめから相続人でなくなる

相続が発生したら、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

相続放棄とは、相続人でなくなる手続です。

②特定の財産だけ相続放棄はできない

相続放棄とは、相続人の地位を放棄する制度です。

相続放棄をすると、相続財産は一切相続できません。

相続放棄の効力は、すべての財産に及びます。

相続放棄で、財産の選り好みはできません。

借金は相続放棄したいが、後から見つかったプラスの財産は相続したいは、認められません。

相続放棄は、特定の財産だけ放棄することはできません。

③相続放棄後に新たな財産が見つかる

相続放棄には、3か月の期限があります。

3か月の期限内に、調査しきれなかった財産が見つかることがあります。

相続放棄後に新たな財産が見つかることは、割とよくあることです。

多くの場合、少額の金銭債権などです。

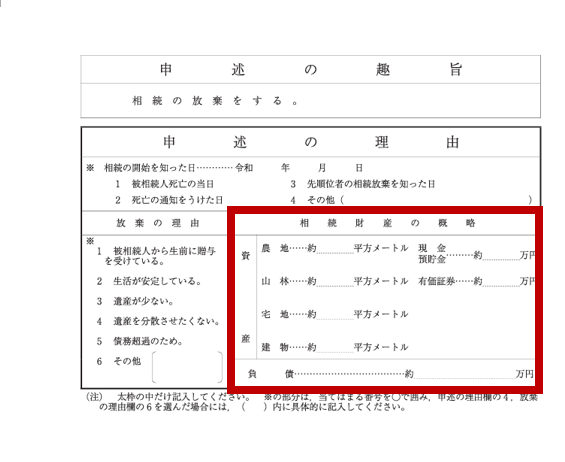

④相続放棄申述書に記載していない財産も受け取れない

相続放棄申述書には、相続財産の概略欄があります。

相続放棄後に新たに見つかった財産は、相続放棄申述書に記載していないでしょう。

相続放棄をすると、相続財産は一切相続できません。

相続財産の概略欄に記載した財産も記載していない財産も、すべて相続することはできません。

相続放棄は、相続人の地位を失う行為だからです。

相続財産の概略欄の記載によって、相続できるか決まるものではありません。

2相続財産を利用処分すると相続放棄は無効になる

①相続財産を利用処分すると単純承認

相続放棄をすると、相続人の地位を失います。

相続財産を利用処分する権限は、ないはずです。

相続人は、相続財産を利用処分する権限があります。

相続財産を利用処分する行為と相続放棄は、矛盾した関係です。

相続財産を利用処分すると、単純承認になります。

客観的に相続財産の利用処分と判断される行為をすると、相続放棄が無効になります。

相続財産の利用処分にあたることを知らなかったなど、主観的事情は考慮されません。

相続放棄をした後であっても、相続放棄が無効になります。

単純承認をしたら、借金を含めて財産を相続した扱いになります。

②少額だからは理由にならない

わずかな相続財産でも受け取ると、単純承認になります。

少額だからは、理由になりません。

金額が多い少ないは、判断基準ではないからです。

生活費に使ったなどの用途も判断基準では、ありません。

客観的に相続財産を利用処分すると、相続放棄が無効になります。

③債権者は裁判を起こすことができる

相続放棄の申立てがあると、家庭裁判所は審査をします。

家庭裁判所の審査は、提出された書類による形式的審査のみです。

家庭裁判所が独自で、相続財産の利用処分などについて調査することはありません。

詳しい事情が分からないまま、相続放棄を認める決定をしてしまうことがあります。

家庭裁判所が相続放棄を認める決定をしても、単純承認をしたら相続放棄は無効です。

家庭裁判所が相続放棄を認める決定をしても、最終確定ではありません。

提出された書面のみの形式的審査だから、あらためて裁判で相続放棄の有効無効を争うことができます。

債権者は裁判を起こして、借金を払って欲しいと請求することができます。

相続財産の利用処分が見つかったら、裁判で相続放棄が無効になります。

3相続放棄後に財産が見つかっても受け取れない

①相続放棄後に見つかる財産の実態

相続放棄をした後に、財産が見つかることは珍しくありません。

市区町村役場から、受け取れるお金について案内されることがあります。

保険会社から、給付金のお知らせが届くことがあるでしょう。

典型的には、次のような金銭請求権です。

・健康保険料や税金の還付金

・未請求の給付金や返戻金

生命保険の入院給付金や手術一時金

多くの場合、少額の金銭請求権です。

②少額であっても相続財産は受け取れない

被相続人が金銭請求権を行使しないまま死亡した場合、金銭請求権は相続人が相続します。

金銭請求権は、相続財産です。

相続放棄をしたら、相続財産を利用処分することはできません。

相続財産を利用処分すると、単純承認になるからです。

金銭請求権を行使することは、相続財産を処分することです。

金額の多寡ではありません。

たとえ少額であっても、相続財産を処分すると単純承認になります。

少額だから問題ないという例外は、存在しません。

③市区町村役場や保険会社は相続放棄を知らない

相続放棄は、家庭裁判所の手続です。

相続放棄が認められたら、相続放棄の申立てをした人に結果を通知します。

家庭裁判所は、自主的に市区町村役場や保険会社に通知しません。

市区町村役場や保険会社は、相続放棄を知らないまま形式的に案内を出します。

④市区町村役場や保険会社に落ち度はない

市区町村役場や保険会社には、相続放棄をしたか調べる義務はありません。

市区町村役場や保険会社は、事務的一律的に案内します。

市区町村役場による案内は、金銭を受け取る資格がある可能性を示した事務的な通知です。

相続放棄を考慮した判断ではありません。

⑤請求するか自分で判断する責任がある

客観的に相続財産を利用処分したら、単純承認と見なされます。

市区町村役場から案内が来たから、単純承認にならないといったことはありません。

公的給付だから、少額だからといっても、単純承認になります。

単純承認になるか、自分で判断する責任があります。

⑥請求すると公的な証拠が残る

市区町村役場に還付金や給付金を請求すると、請求書や添付書類は公文書として保管されます。

少額であっても、市区町村役場に支給記録が残ります。

わずかな額だから見つからないは、通用しません。

だれにも知られないは、現実的ではありません。

安易に請求すると、問題が表面化する可能性があります。

⑦裁判所からの文書送付嘱託には必ず従う

債権者は裁判を起こして、相続放棄は無効だから借金を払って欲しいと請求することができます。

市区町村役場にある支給記録は、相続放棄が無効になる決定的証拠です。

文書送付嘱託とは、裁判所を通して文書を提出するように依頼することです。

市区町村役場は、裁判所から文書送付嘱託があると必ず従います。

市区町村役場に対して、書類を出さないで欲しいなどと依頼することはできません。

安易に請求すると、相続放棄が無効になります。

4相続財産でない財産は相続放棄後も受け取れる

①相続財産でない代表例

相続放棄後であっても、相続財産ではない金銭は受け取ることができます。

次の金銭は、相続財産ではない金銭の代表例です。

・未支給年金

・生命保険の死亡保険金

・遺族年金

・健康保険の埋葬料・葬祭費

・香典や弔慰金

相続人の固有の財産は、相続とは無関係です。

相続人の固有の財産を受け取っても、相続放棄は無効になりません。

②判断が難しい財産

(1)高額療養費

医療費の自己負担が高額であった場合、高額療養費が支給されます。

高額療養費を受け取る権利は、判断が難しい財産です。

被相続人が被保険者や世帯主である場合、高額療養費を受け取る権利は相続財産です。

被相続人が被保険者や世帯主でない場合、高額療養費を受け取る権利は相続財産ではありません。

金額の多少を問わず、専門家に相談するのがおすすめです。

(2)死亡退職金

死亡によって退職した場合、死亡退職金が支払われることがあります。

死亡退職金を受け取る権利は、判断が難しい財産です。

退職金規程などの決め方によって、相続財産であるとも相続財産でないとも判断されるからです。

(3)交通事故などの損害賠償請求権・慰謝料請求権

被相続人が交通事故などで死亡した場合、損害賠償請求権や慰謝料請求権が発生します。

被相続人が生前に受けた傷害、入通院費、休業補償、死亡の慰謝料は、相続財産です。

遺族自身の精神的苦痛に対する慰謝料請求権は、相続財産ではありません。

③迷うときは専門家に相談

相続放棄後に財産が見つかることは、珍しくありません。

相続放棄をしたのだから、新たに見つかった財産は相続できません。

安易に市区町村役場や保険会社からの案内に従うと、取り返しがつかなくなるおそれがあります。

受け取っていいのか分からない財産は、司法書士などの専門家に相談するのがおすすめです。

④受け取っていいと確認できるまで受け取らない

相続放棄後に相続財産を受け取ると、単純承認になります。

受取っていいと確認できるまで、安易に受け取らない姿勢が重要です。

5相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎませんという裁判所に対する申立てです。

相続人らとのお話合いで、プラスの財産を相続しませんと申し入れをすることではありません。

家庭裁判所で認められないと、相続放棄のメリットは受けられません。

実は、相続放棄はその相続でチャンスは実質的には1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできます。

高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます

一挙に、ハードルが上がると言ってよいでしょう。

相続放棄は慎重に判断する必要があるうえ、いろいろな誤解から利用をためらうことがあるでしょう。

利用をためらっていると、期限3か月はあっという間です。

3か月以内に必要書類を揃えて手続をするのは想像以上にハードルが高いものです。

相続放棄を考えている方は、すみやかに司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

事実婚・内縁関係を証明するには

1事実婚・内縁関係は戸籍謄本で証明できない

①法律婚は戸籍謄本で一目瞭然

法律上婚姻関係と認められるためには、婚姻届を提出する必要があります。

婚姻届を提出すると、戸籍に記載されます。

法律婚は、戸籍謄本で証明することができます。

事実婚・内縁関係とは、婚姻届を出さない夫婦関係です。

婚姻届を提出しないから、戸籍には何も記載されません。

事実婚・内縁関係は、戸籍謄本で証明できません。

②第三者は資料で判断する

事実婚・内縁関係の当事者は、当然、夫婦であると認識しているでしょう。

夫婦だから分かってもらえると、誤解しがちです。

第三者は、事実婚・内縁関係を資料で判断します。

事実婚・内縁関係は、当事者が積極的に証明する必要があります。

事実婚・内縁関係には、戸籍謄本のような決定的証拠はありません。

客観的資料を積み重ねて、証明する必要があります。

③事実婚・内縁関係と認められる条件

条件(1)婚姻意思があること

婚姻意思があることとは、お互いに夫婦として共同生活を営む意思があることです。

形式的な届出の有無ではなく、実質的な夫婦である意思が重視されます。

条件(2)同一世帯で共同生活の実態があること

同一世帯で共同生活の実態があることとは、社会通念上夫婦と認められる生活実態があることです。

次の事項が重視されます。

・同居していること

・家計の共同があること

・協力扶助があること

条件(3)社会的承認があること

社会的承認があることとは、社会的に夫婦と認識されていることです。

周囲から夫婦であると認められ、対外的に夫婦であると振舞っていることです。

④決定的証拠がないから複数資料で補強する

事実婚・内縁関係には、決定的証拠がありません。

客観的資料を複数積み重ねて、証明します。

事実婚・内縁関係は、複数の資料によって3つの条件を総合的に判断されます。

単独の資料だけで、事実婚・内縁関係が認められるのは難しいでしょう。

単独の資料は、決定打にはならないからです。

複数の資料で相互に補強するほど、説得力が高まります。

一部の条件が弱くても、他の条件や資料で補強することができます。

やみくもに、たくさんの資料を準備する必要はありません。

第三者は、客観的に確認できる資料を重視するからです。

公的機関が確認した資料は、強い証拠力があります。

当事者だけで作成した資料は、補助的な役割を果たします。

事実婚・内縁関係と認められる条件を客観的に証明できるように、資料を準備します。

社会的承認があることは、公的な資料や準公的な資料が見込めません。

弱い証拠力だからこそ、さまざまな角度から承認されていることをバランスよく示す必要があります。

できるだけ証拠力のある資料をバランスよく、複数準備することがおすすめです。

過去の生活実態に基づく資料は、散逸していることも多いでしょう。

現在準備できる資料を組み合わせて、説明することが重要です。

⑤事実婚・内縁を証明するシーン

シーン(1)健康保険の扶養家族に入る

シーン(2)国民年金3号被保険者になる

シーン(3)遺族年金を受け取る

シーン(4)未支給年金を受け取る

シーン(5)公営住宅の入居

2事実婚・内縁関係で婚姻意思を証明するには

①パートナーシップ宣誓書

事実婚・内縁関係が認められるには、婚姻意思が認められる必要があります。

婚姻意思がないと、単なる同棲になるからです。

当事者が婚姻意思があると思っているだけでは、証明になりません。

パートナーシップ宣誓制度とは、お互いを人生のパートナーであると宣誓する制度です。

自治体がパートナーシップ宣誓を受付けたことを証明します。

パートナーシップ宣誓には、法的な効力はありません。

パートナーシップ宣誓書は公的な書類だから、高い証拠力があります。

自治体によっては、事実婚・内縁関係の人は制度利用ができないことがあります。

②婚姻契約公正証書

婚姻契約公正証書とは、夫婦が結婚生活に関する取り決めを公正証書にしたものです。

婚姻契約公正証書では、お互いをパートナーとする意思を明確にします。

生活費の負担や共有財産の範囲などを盛り込むことができます。

公正証書とは、公証人が作成する公文書です。

公正証書は、公証人が本人確認のうえ本人の意思を確認して作成します。

婚姻契約公正証書を作成しても、法律婚の効力を変えることはできません。

公正証書には、高い信頼性と高い証拠力があります。

③結婚証明書

結婚証明書とは、結婚式で新郎新婦が結婚する証明としてサインする書類です。

結婚証明書は単なる結婚式の演出のひとつで、公的書類ではありません。

ゲストの前でサインすることで、結婚の誓いを形に残すことができます。

婚姻届とちがい、法的効力はありません。

結婚証明書は公的書類ではないから、結婚証明書だけでは弱い証拠です。

④婚姻意思は後から証明できない

事実婚・内縁関係は、過去の事実の積み重ねで証明します。

事実婚・内縁配偶者が死亡した後、婚姻意思を証明することは難しくなります。

3事実婚・内縁関係で同一世帯で共同生活の実態を証明するには

①住民票で同一世帯を証明できる

事実婚・内縁関係が認められるには、同一世帯で共同生活の実態を認められる必要があります。

住民票は、世帯ごとに作成されます。

世帯とは、同一の住居に居住し、かつ、生計を共にする人の集まりと考えられています。

事実婚・内縁関係であっても、それぞれが世帯主で別の住民票になっていることがあります。

それぞれが世帯主で別の住民票になっていると、共同生活の実態が認められにくいでしょう。

例えば、シェアハウスで暮らしている人は、同一住所であっても共同生活の実態はありません。

事実婚・内縁関係であれば、共同生活をしているでしょう。

希望すれば、住民票を同一世帯にしてもらうことができます。

住民票は公的書類だから、高い証拠力があります。

②住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」

住民票を確認すると、世帯主から見た続柄が記載されます。

同一世帯であっても、事実婚・内縁関係であるか分かりません。

例えば、友人同士でルームシェアをする場合や単なる同棲の場合、事実婚・内縁関係はありません。

住民票の世帯主から見て、同居人であると言えます。

事実婚・内縁関係がある場合、同居人ではなく「夫(未届)」「妻(未届)」が適切でしょう。

住民票の異動届を提出して、続柄を「夫(未届)」「妻(未届)」にしてもらうことができます。

住民票の異動届を提出する際に、事実婚・内縁関係の実態を説明する必要があります。

自治体によっては口頭の説明だけでなく、次の資料を準備すると納得してもらいやすいでしょう。

・不動産の賃貸借契約書

・生活費の共同が分かる書類

・パートナーシップ宣誓書

・婚姻契約公正証書

自治体から事実婚・内縁関係が認められたら、続柄が「夫(未届)」「妻(未届)」に変更されます。

平成24年2月10日総行住17号で総務省自治行政局長から「住民基本台帳事務処理要領の一部改正について(通知)」が発出されています。

「未届(夫)」「未届(妻)」と記載できないと言われた場合、できない理由を確認するといいでしょう。

住民票は公的書類だから、高い証拠力があります。

③住民票で長期間の同居を証明できる

事実婚・内縁関係が認められるには、共同生活の実態が重視されます。

共同生活が短期間である場合、事実婚・内縁関係とは認められにくいでしょう。

共同生活が長期間安定的に継続している場合、法律婚の夫婦と同様の生活実態があると認められやすくなります。

住民票を取得すると、共同生活の期間が判明します。

共同生活の期間は決定的な証拠にはなりませんが、長期間の共同生活の事実は補強証拠になります。

④賃貸借契約書の記載

事実婚・内縁関係が認められるために、賃貸借契約書は有効です。

賃貸借契約書は、生活の本拠を共有していることを示すことができます。

同一住所で共同生活をしていることを客観的に示すことができるからです。

連名で賃貸借契約をしている場合や互いに連帯保証人になっている契約は、高い証拠力があります。

賃貸借契約書の同居人欄に記載があり、住民票の続柄と整合性があるといいでしょう。

⑤家賃・公共料金・通信費の支払記録

共同生活をしている場合、生計同一の証明が重要です。

共同口座から引き落としをしている場合、生計同一をしていると言えます。

同一のクレジットカードや銀行口座を利用している場合、経済的結びつきを示すことができます。

長期間の支払いをしている場合、安定的な共同生活を証明することができます。

⑥社会保障や扶養関係

健康保険の扶養家族になっている場合、保険者から扶養関係が認められたと言えます。

遺族年金の支給を受けている場合、日本年金機構から遺族と認められたと言えます。

ひとつひとつの証拠力は弱くても、たくさんの証拠があると強力な証拠になります。

⑦共同生活の実態は婚姻意思の補強証拠になる

当事者が婚姻意思があると思っていると、共同生活をするようになるでしょう。

共同生活の実態を証明することは、婚姻意思があることの補強証拠になります。

4事実婚・内縁関係で社会的承認があることを証明するには

①民生委員発行の事実婚証明書

民生委員とは、厚生労働大臣から嘱託された地方公務員です。

地域の身近な相談にのり、行政や専門機関につなぐパイプ役です。

地域の民生委員に依頼すると、事実婚証明書を発行してくれることがあります。

事実婚証明書を発行してくれるか、民生委員の考えによります。

民生委員が確認した事実関係によって、証拠力が強くなることも弱くなることもあります。

②勤務先で家族扱い

勤務先で家族扱いを受けている場合、第三者である勤務先が家族と認めていると言えます。

勤務先で家族扱いを受ける場合、一定の審査があるから証拠力が比較的強いと言えるでしょう。

例えば、事実婚・内縁の配偶者を対象にして、扶養手当が支給されていることがあります。

扶養手当が支給されている給与明細書は、社会的承認がある資料として有効です。

勤務先の慶弔規程に基づいて、配偶者と扱われることがあります。

結婚祝い金の支給、配偶者として弔慰金の支給などがあれば、社会的承認がある資料として有効です。

勤務先に、緊急連絡先を登録するでしょう。

緊急連絡先は、勤務先が最も信頼できる家族と扱う対象です。

社内システムの緊急連絡先欄に登録されている記録は、社会的承認がある資料として有効です。

③親族からの上申書

親族から家族扱いを受けている場合、身近な第三者である親族が家族と認めていると言えます。

身近な第三者である親族が明確に夫婦と認めている上申書は、社会的承認がある資料として有効です。

親族の集まりに夫婦として参加している事実は、社会的承認の外形として非常に有効です。

結婚式や葬儀に夫婦参加をする場合、夫婦で記帳しているでしょう。

お盆や正月などへの夫婦参加をする場合、家族写真に写っていることがあります。

夫婦の記帳や家族写真は、社会的承認がある資料として有効です。

④社会的承認は婚姻意思の補強証拠になる

当事者が婚姻意思があると思っていると、社会的承認を求めるようになるでしょう。

社会的承認を証明することは、婚姻意思があることの補強証拠になります。

5事実婚・内縁関係を証明しても相続できない

①相続人は法律上の配偶者のみ

被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は必ず相続人になります。

相続人になる配偶者は、法律上の配偶者のみです。

事実婚・内縁関係の配偶者は、相続人になることはできません。

事実婚・内縁関係を証明できても、相続では限界があります。

②特別縁故者は家庭裁判所が判断

被相続人に相続人がいない場合、原則として相続財産は国庫に帰属します。

被相続人に特別な縁故がある人がいる場合、国庫に帰属させるより特別縁故者に分与する方が適切なことがあります。

特別縁故者とは、被相続人に特別な縁故がある人です。

事実婚・内縁関係の配偶者は、特別縁故者に認められる可能性があります。

特別縁故者であるか家庭裁判所が判断するから、財産が分与されるか不確定です。

特別縁故者に期待するより、遺言書を作成して遺贈がおすすめです。

遺言書で遺贈すれば、確実だからです。

6遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

家族のさまざまな事情から、事実婚・内縁を選択する人がいます。

事実婚・内縁関係であっても、元気であれば不自由が少なくなっています。

事実婚・内縁の配偶者が死亡した場合、相続人になることはできません。

事実婚・内縁の配偶者に財産を受け継いでもらいたい場合、生前から準備しておくことが重要です。

遺言書は、遺言書の意思を示すものです。

遺言書は遺言者の死後に効力を生じるものなので、厳格な書き方ルールがあります。

厳格な書き方ルールに合わない遺言は、無効になります。

せっかく遺言書を作成するのであれば、公証人が関与する公正証書遺言がおすすめです。

公証人は、法律の専門家です。

公正証書遺言は公証人が文書にするから、書き方ルール違反で無効になることは考えられません。

公正証書遺言を作成する場合、事前に公証役場との打ち合わせが必要になります。

何の準備もせず公証役場に出向いても、遺言書作成をすることはできません。

公正証書遺言の作成は、司法書士などの専門家に依頼することができます。

司法書士などの専門家は、公証役場などの打ち合わせをして遺言書作成をサポートします。

司法書士などの専門家に依頼することで、スムーズに遺言書作成をすることができます。

事実婚・内縁の配偶者に財産を受け継いでもらいたい人は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

相続手続で銀行口座の残高証明書を取得する方法

1残高証明書で口座の残高が分かる

①被相続人死亡時の残高証明書を取得する

多くの人は、銀行口座を持っているでしょう。

残高証明書とは、指定した日の残高を証明する書類です。

口座がある銀行に請求すると、発行してもらうことができます。

相続で必要になるのは、被相続人の死亡日の残高証明書です。

相続が発生すると、被相続人の財産は相続人全員の共有財産になるからです。

相続手続では、被相続人の死亡日の残高証明書を取得します。

②残高証明書が必要になる理由

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

どのような財産があるのか相続人間で情報共有できないと、話し合いが進まないでしょう。

たとえ、通帳を持っていても、実際の残高と異なることがあります。

正確な財産状況を確認するため、残高証明書が必要になります。

③残高証明書を参考にして遺産分割協議書を作成する

相続財産の分け方について相続人全員の合意がまとまったら、合意内容を書面に取りまとめます。

遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容の証明書です。

遺産分割協議書には、どの財産をどの相続人が相続するのか特定できるように記載します。

銀行名、支店名、預金種別、口座名義人があれば、預貯金を特定することができます。

ほとんどの場合、遺産分割協議書に金額を記載しません。

金額を記載しなくても、預貯金を特定することができるからです。

残高証明書を参考にして、遺産分割協議書を作成します。

④残高証明書は相続税申告で必要になる

被相続人の財産規模が大きい場合、相続税の対象になります。

相続税申告をする場合、残高証明書は必須の書類ではありません。

相続税申告が適切に行われていない場合、重いペナルティーを受けることになるでしょう。

適切に相続税申告をするため、残高証明書は実質的に必要不可欠な書類です。

残高証明書は、相続税申告で必要になります。

2相続手続で銀行口座の残高証明書を取得する方法

①各銀行ごとに窓口で請求

多くの人は、複数の銀行を使い分けているでしょう。

残高証明書は、各銀行に個別に請求する必要があります。

電話などで請求することは、できません。

窓口に出向いて、請求します。

金融機関によっては、来店予約が必要です。

来店予約をしていないと、手続がまったくできないケースや長時間待たされることがあります。

窓口に出向く場合は、あらかじめ手続方法を電話などで詳細に確認しておくといいでしょう。

②各相続人が単独で請求できる

残高証明書は、各相続人が単独で請求することができます。

残高証明書を請求するために、他の相続人の同意をもらう必要はありません。

被相続人の通帳は、一部の相続人が管理しているでしょう。

被相続人の通帳を見せて欲しいと、言い出しにくいことがあります。

通帳を見せてもらえなくても、各相続人が残高証明書を請求することができます。

残高証明書は、各相続人が単独で請求することができます。

③必要書類は原本還付してもらえる

銀行によりますが、残高証明書を発行してもらうときに必要な書類は、次のとおりです。

(1)被相続人の死亡の戸籍謄本

(2)相続人の戸籍謄本

(3)請求人の実印と印鑑証明書

(4)本人確認書類

上記の必要書類の有効期限は、銀行が独自で決めています。

発行日から3~6か月以内の書類であることが多いでしょう。

残高証明書の発行請求で必要な書類は、他の相続手続でも必要になる書類です。

忘れずに、提出書類を返却してもらうようにしましょう。

提出書類の原本還付の方法は、銀行によって異なります。

提出時に申出たら、その場で返してもらえることもあるし、後日郵送されることもあります。

残高証明書は、各銀行に個別に請求する必要があります。

提出書類が返してもらえるまで、次の銀行で残高証明書を請求することができません。

残高証明書を取得するだけでも、時間がかかることになります。

必要書類の有効期限を考慮して、どの順番で請求するのがいいのか考える必要があります。

希望すれば、残高証明書の必要書類は原本還付してもらうことができます。

④通帳キャッシュカード紛失でも調べてもらえる

残高証明書は、各相続人が単独で請求することができます。

残高証明書の取得方法を電話などで問合せると、通帳やキャッシュカードを持ってくるように言われることがあります。

通帳やキャッシュカードがなくても、残高証明書を発行してもらうことができます。

通帳やキャッシュカードがあると、口座番号が分かります。

単に手続がスムーズになるから、依頼しているに過ぎません。

通帳やキャッシュカードを紛失している場合、口座の有無や口座番号などを調べてもらうことができます。

すべての本支店を対象にして、調べてもらうのがおすすめです。

通帳やキャッシュカードがなくても、調べてもらうことができます。

⑤請求から発行まで即日~1か月程度

残高証明書の請求から発行されるまでの期間は、銀行によってまちまちです。

最短で、即日で発行してもらうことができます。

長いと、1か月程度かかることは少なくありません。

口座の有無や口座番号などを調べてもらう場合、長期間かかる傾向があります。

発行された残高証明書の受取方法も、銀行によってまちまちです。

即日発行される場合、その場で受け取ることができます。

後日発行される場合、あらためて窓口に受取りにくる方法と郵送してもらう方法があります。

⑥発行手数料は1000円程度

残高証明書の発行請求には、発行手数料がかかります。

発行手数料は、1000円程度で銀行によってまちまちです。

残高証明書の発行請求をするときに、現金で支払います。

発行手数料は、1000円程度です。

⑦代理人におまかせできる

残高証明書は、各銀行の窓口に出向いて請求します。

仕事や家事で忙しい人にとって、平日の昼間15時までに時間を作るのは難しいでしょう。

単に相続人の家族であるだけでは、残高証明書を請求することはできません。

残高証明書の発行請求は、代理人を立てて依頼することができます。

委任状を発行して、家族を代理人に立てて残高証明書の発行請求をしてもらうことができます。

銀行によっては、銀行独自様式の委任状を使わないと認められないことがあります。

残高証明書の発行請求は、代理人に依頼することができます。

⑧遺言執行者が残高証明書の発行請求ができる

遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。

遺言執行者がいると、面倒な相続手続をおまかせすることができます。

遺言書で遺言執行者を指名することができます。

遺言執行者は遺言書の内容を実現するため、残高証明書を請求することができます。

⑨主要銀行の残高証明書の取得方法

●ゆうちょ銀行

(1)発行方法

近くのゆうちょ銀行窓口で残高証明書の発行を請求

通帳の記号番号が分からないときは現存調査が必要

(2)手数料

1通につき1100円

(3)必要書類

口座名義人死亡の戸籍謄本

請求人の戸籍謄本

請求人の実印

請求人の印鑑証明書

●三菱UFJ銀行

(1)発行方法

近くの三菱UFJ銀行で残高証明書の発行を請求

事前に死亡連絡が必要

来店予約が必要

(2)手数料

1通につき770円

(3)必要書類

口座名義人死亡の戸籍謄本

請求人の戸籍謄本

請求人の実印

請求人の印鑑証明書

●三井住友銀行

(1)発行方法

近くの三井住友銀行で残高証明書の発行を請求

事前に死亡連絡をしないと追加手続がある

来店予約が必要

(2)手数料

1通につき880円

(3)必要書類

口座名義人死亡の戸籍謄本

請求人の戸籍謄本

請求人の実印

請求人の印鑑証明書

通帳・キャッシュカード

3残高証明書を請求するときの注意点

①複数の支店・複数の口座すべて取得する

多くの人は、複数の口座を使い分けているでしょう。

ときには1つの銀行で複数の支店に口座を持っていることがあります。

ときには1つの支店で複数の口座をを持っていることがあります。

通帳やキャッシュカードがなくても、口座の有無や口座番号などを調べてもらうことができます。

残高証明書の発行請求をする場合、すべての本支店で口座がないか確認してもらうのがおすすめです。

残高証明書を請求するときは、複数の支店・複数の口座を確認して全部取得します。

②残高証明書を請求すると口座凍結

口座の持ち主が死亡したら、銀行は口座取引を停止します。

口座凍結とは、口座取引を停止することです。

口座取引には、次のような取引があります。

・ATMや窓口での預金の引出し

・年金などの振込み

・公共料金などの引落し

口座凍結がされると、上記の取引はできなくなります。

残高証明書を請求するときに、戸籍謄本を提出します。

戸籍謄本を確認すれば、口座の持ち主が死亡したことが分かります。

口座の持ち主が死亡したことを銀行が知った時点で、口座は凍結されます。

預貯金の引出しができなくなると、一部の相続人による使い込みを防ぐことができます。

口座凍結は、メリットかもしれません。

公共料金などの引落しができなくなると、振込などの対応が必要になるでしょう。

残高証明書を請求する前に、引落し口座の変更手続をするといいでしょう。

残高証明書を請求すると、口座は凍結されます。

③経過利息計算書は別途請求する必要がある

残高証明書とは、指定した日の残高を証明する書類です。

例えば、定期預金などには、死亡日までに生じた利息があるでしょう。

死亡日までに生じた利息は、相続財産です。

残高証明書を請求するだけでは、経過利息計算書は発行してもらえません。

経過利息計算書は、別途請求する必要があります。

④取引履歴は別途請求する必要がある

残高証明書は、残高だけが証明されています。

通帳を見ると、過去の取引履歴が分かります。

ひょっとすると、ネット銀行などに送金した履歴が見つかるかもしれません。

ときには、一部の相続人に贈与したことが分かるかもしれません。

残高証明書を請求するだけでは、取引履歴は発行してもらえません。

取引履歴は、別途請求する必要があります。

⑤法定相続情報一覧図があると手続が早くなる

残高証明書を請求するときに、戸籍謄本を提出します。

戸籍謄本などの必要書類は、原本還付してもらえます。

即日で原本還付してもらえることもあれば、残高証明書を発行するまで還付してもらえないこともあります。

返してもらえるまで次の銀行に請求できないので、時間がかかる要因でした。

法定相続情報一覧図とは、法務局で発行する公的書類です。

戸籍謄本の内容を一枚の家系図にして、証明文が付いています。

法定相続情報一覧図は、希望した枚数を発行してもらうことができます。

複数の銀行で同時進行で、残高証明書の発行請求をすることができます。

法定相続情報一覧図があると、手続が早くなります。

4預貯金口座の相続手続を司法書士に依頼するメリット

口座を凍結されてしまったら、書類をそろえて手続すれば解除してもらえます。

必要な書類は、銀行などの金融機関によってまちまちです。

手続にかかる方法や手続にかかる期間も、まちまちです。

銀行内部で取扱が統一されていないことも、少なくありません。

窓口や電話で確認したことであっても、上席の方に通してもらえず、やり直しになることも多々あります。

スムーズに手続できないことが多いのが現状です。

日常生活に不可欠な銀行口座だからこそ、スムーズに手続したいと思う方が多いでしょう。

仕事や家事で忙しい方や高齢、療養中などで手続が難しい方は、手続を丸ごとおまかせできます。

家族にお世話が必要な方がいて、そばを離れられない方からの相談もお受けしております。

凍結口座をスムーズに解除したい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

任意後見監督人の役割と責任

1任意後見契約でサポートを依頼する

①信頼できる人と任意後見契約

認知症や精神障害や知的障害などで判断能力が低下すると、物事の良しあしを適切に判断することができなくなります。

記憶があいまいになる人もいるでしょう。

任意後見とは、将来に備えて信頼できる人にサポートを依頼する契約です。

任意後見は、だれと契約するのか本人が自分で決めることができます。

任意後見契約をした場合、物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなった後にサポートしてもらいます。

自分の財産管理などを依頼するから、信頼できる人と契約します。

多くの場合、本人の子どもなど近い関係の家族でしょう。

家庭裁判所で成年後見開始の審判をしてもらう場合、成年後見人は家庭裁判所が決めます。

家族が成年後見人に選ばれるのは、わずか20パーセント程度です。

任意後見契約では、本人が選んだ人にサポートを依頼することができます。

②サポート内容は自分で決める

任意後見は、サポートを依頼する契約です。

サポート内容は、契約書にはっきり記載します。

サポート内容がはっきりしていないと、サポートする人が困ります。

サポートする人が勝手にやったことと、判断されるからです。

任意後見契約の内容は、登記簿に記録されます。

サポートする人の権限は、登記簿謄本で証明することができます。

サポート内容は、自分で決めることができます。

③任意後見監督人は不要にできない

任意後見契約をするだけでは、任意後見はスタートしません。

本人が元気なときに、任意後見契約を締結するからです。

任意後見契約をしたときは本人は元気だから、サポートは不要のはずです。

任意後見がスタートするのは、本人の判断能力が低下したときです。

本人の判断能力が低下した場合、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをします。

任意後見監督人が選任されたら、任意後見がスタートします。

任意後見人は、任意後見監督人に監督されます。

任意後見監督人は、家庭裁判所に監督されます。

みんなで監督するから、適切に本人をサポートすることができます。

家族が任意後見人であっても、公平性や透明性を確保する必要があるからです。

任意後見監督人は、不要にできません。

2任意後見監督人の役割と責任

①任意後見人の監督

任意後見監督人は、任意後見人を監督する人です。

任意後見人を監督して、サポート内容の透明性を確保します。

監督と聞くと、日常を監視されるイメージがあるかもしれません。

どちらかというと、任意後見監督人は任意後見人の相談相手です。

任意後見人は、法律などに詳しいことはあまりないでしょう。

知識不足から、不適切なサポートをするかもしれません。

サポートにおいて不安があるとき、家庭裁判所に相談することは重要です。

家庭裁判所は身近な役所ではないから、気軽に相談することは難しいでしょう。

任意後見監督人には、家庭裁判所より身近に相談することができます。

任意後見監督人は任意後見人の相談相手になって、適切なサポートができるように監督します。

任意後見監督人は、公平性や透明性を確保するために重要な存在です。

任意後見人は任意後見人を監督して、公平性や透明性を確保する責任があります。

任意後見監督人の役割1つ目は、任意後見人の監督です。

②財産管理の監査

任意後見人は、本人の財産管理をします。

任意後見監督人は、本人の財産状況報告書や収支状況報告書を提出してもらいます。

任意後見監督人が財産管理を監査するから、任意後見人の不正を防止することができます。

任意後見人は任意後見人の財産管理を監査して、不正を防止する責任があります。

任意後見監督人の役割2つ目は、財産管理の監査です。

③身上監護の確認

任意後見人は、本人の身上監護をします。

身上監護とは、日常生活や、健康管理、介護などの重要な決定をすることです。

任意後見監督人は、福祉サービスの利用状況や医療機関の利用状況を確認します。

任意後見監督人が身上監護を確認するから、本人は適切な生活支援を受けることができます。

任意後見人は身上監護を確認して、本人の生活支援を見守る責任があります。

任意後見監督人の役割3つ目は、身上監護の確認です。

④家庭裁判所へ報告

任意後見監督人は、年に一度家庭裁判所に報告する義務があります。

財産管理状況や本人の生活のサポート状況を家庭裁判所と情報共有します。

任意後見人は、任意後見監督人から監督されます。

任意後見監督人は、家庭裁判所から監督されます。

本人の財産管理状況や身上監護状況は家庭裁判所と共有されるから、本人の利益が守られます。

任意後見監督人の役割4つ目は、家庭裁判所へ報告です。

⑤任意後見人の解任請求

任意後見人は、本人の財産管理や身上監護をします。

大きな権限があるから不適切なサポートをすると、本人の利益が損なわれます。

任意後見人が不適切なサポートをした場合、任意後見監督人には解任請求をする権限があります。

本人は判断能力を失っても、安心してサポートを受けることができます。

任意後見人は任意後見人の解任請求をして、公平性や透明性を確保する責任があります。

任意後見監督人の役割5つ目は、任意後見人の解任請求です。

⑥利益相反時に本人の代理

利益相反とは、一方がトクをすると他方がソンをする関係です。

任意後見人は、本人と近い関係の家族であることが多いでしょう。

例えば、本人と任意後見人が同時に相続人になる相続が発生することがあります。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

本人と任意後見人が同時に相続人になる場合、任意後見人は本人を代理することはできません。

遺産分割協議は、利益相反になるからです。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方を決めるため相続人全員でする話し合いです。

任意後見人がトクをすると、本人がソンします。

利益相反取引をする場合、任意後見監督人が本人を代理します。

本人の利益を確保するため、任意後見人ではなく任意後見監督人が代理します。

任意後見人は本人を代理して、本人の利益を確保する責任があります。

任意後見監督人の役割6つ目は、利益相反時に本人の代理です。

⑦緊急事態の対応

任意後見人が急病になることがあるでしょう。

任意後見人が職務に就けなくても、本人のサポートを止めることはできません。

緊急の事情がある場合、任意後見監督人が任意後見人の代理をします。

任意後見人は任意後見人を代理して、本人のサポートをする責任があります。

任意後見監督人の役割7つ目は、任意後見人の代理です。

3任意後見監督人の選任方法

①任意後見監督人の申立てのタイミング

任意後見がスタートする条件は、次の2つです。

・本人の判断能力が低下すること

・家庭裁判所が任意後見監督人を選任すること

本人の判断能力が低下したら、家庭裁判所に対して任意後見監督人選任の申立てをします。

本人の判断能力が低下したことは、医師の診断で確認することができます。

②任意後見監督人の申立てができる人

任意後見監督人選任の申立てができる人は、次のとおりです。

(1)本人

(2)配偶者

(3)4親等内の親族

(4)任意後見人になる予定の人

本人以外の人が任意後見人選任の申立てをする場合、本人の同意が必要です。

本人が意思表示ができないときは、必要ありません。

本人の判断能力が低下したら、サポートを依頼された人が任意後見人選任の申立てをすることができます。

任意後見監督人選任の申立てには、大量の書類が必要になります。

任意後見監督人選任の申立てにあたって、司法書士などの専門家のサポートを受けるのがおすすめです。

③任意後見監督人になれる人なれない人

任意後見監督人は、家庭裁判所が選任します。

任意後見監督人の申立てをするときに、候補者を立てることができます。

本人のために適任者がいるときは、候補者を立てるといいでしょう。

候補者を立てても、候補者を選ぶか選ばないか家庭裁判所次第です。

候補者以外の専門家が選ばれても、家庭裁判所に異議を述べることはできません。

候補者以外の専門家が選ばれても、任意後見監督人選任の申立てを取り下げることはできません。

多くの場合、任意後見人は本人の近い関係の家族でしょう。

任意後見監督人は家族ではなく、法律の専門家が選ばれます。

次の人は、任意後見監督人になれません。

・任意後見受任者の配偶者、直系血族、兄弟姉妹

・任意後見人の配偶者、直系血族、兄弟姉妹

・未成年者

・過去に後見人などを解任されたことがある人

・親権喪失・管理権喪失の宣告を受けた人

・破産者

・行方不明の人

任意後見受任者とは、任意後見契約でサポートを依頼された人です。

任意後見監督人は、家庭裁判所総合的に判断して適任者を選任します。

④任意後見監督人に報酬の支払い

任意後見人の報酬は、任意後見契約で決めておきます。

家族が任意後見人になる場合、無報酬の合意をすることができます。

任意後見監督人の報酬は、家庭裁判所が公平に決定します。

家庭裁判所は、次の事項を考慮して報酬を決定します。

・監督業務の内容

・監督業務の難易度

・地域性

⑤任意後見監督人の報酬の目安

成年後見監督人の報酬の目安は、次のとおりです。

・資産5000万円以下 月額2万円

・資産5000万円以上 月額3万円

複雑な財産整理が発生した場合、追加して付加報酬が認められることがあります。

⑥任意後見監督人の報酬は本人の財産から

任意後見監督人の報酬は、本人の財産から支払われます。

家族が支払う必要はありません。

4任意後見人と任意後見監督人の役割のちがい

ちがい①主な任務

任意後見人は、財産管理と身上監護の面で本人をサポートします。

任意後見人は、直接的に本人をサポートする人です。

任意後見監督人は、任意後見人を監督します。

任意後見監督人は、間接的に本人をサポートする人です。

ちがい1つ目は、主な任務です。

ちがい②サポートの基盤

任意後見人は、任意後見契約に基づいて本人をサポートします。

任意後見監督人は、家庭裁判所の選任により監督します。

ちがい2つ目は、サポートの基盤です。

ちがい③本人との関係

任意後見人は、本人がサポートを依頼した人です。

多くの場合、本人と近い関係の家族です。

任意後見監督人は、家庭裁判所が選任する専門家です。

多くの場合、本人も家族も見知らぬ人です。

ちがい3つ目は、本人との関係です。

ちがい④財産管理

任意後見人は、本人の預貯金や資産を管理します。

本人の財産状況報告書や収支状況報告書を作成します。

任意後見監督人は、任意後見人が適切に財産管理をしているかチェックします。

ちがい4つ目は、財産管理です。

ちがい⑤身上監護

任意後見人は、本人の生活支援や医療福祉サービスを手配します。

任意後見監督人は、任意後見人が適切に身上監護をしているかチェックします。

ちがい5つ目は、身上監護です。

ちがい⑥報告義務

任意後見人は、任意後見監督人に本人の財産状況報告書や収支状況報告書を提出します。

任意後見監督人は、年に一度家庭裁判所に報告します。

ちがい6つ目は、報告義務です。

5任意後見契約を司法書士に依頼するメリット

任意後見は、あらかじめ「必要になったら後見人になってください」とお願いしておく契約です。

認知症が進んでから、任意後見契約をすることはできません。

重度の認知症になった後は、成年後見(法定後見)をするしかなくなります。

成年後見(法定後見)では、家庭裁判所が成年後見人を決めます。

80%のケースで、家族以外の専門家が選ばれます。

任意後見契約では、本人の選んだ人に後見人になってもらうことができます。

家族以外の人が成年後見人になることが不安である人にとって、任意後見制度は有力な選択肢になるでしょう。

本人が自分らしく生きるために、みんなでサポートする制度です。

任意後見制度の活用を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

失踪宣告による法的な死亡日は7年満了した日

1失踪宣告で死亡と見なされる

①残された家族のため失踪宣告

相当長期間、行方不明になっている場合、死亡している可能性が高い場合があります。

条件を満たした場合、死亡の取り扱いをすることができます。

失踪宣告とは、行方不明の人が死亡した取り扱いとするための手続です。

失踪宣告がされたら、たとえ死亡していなくても死亡した取り扱いをします。

行方不明が長期化した場合、家族が困ります。

家族であっても、行方不明の人の財産を処分することができません。

行方不明者の配偶者は、再婚することができません。

残された家族のために、行方不明者を死亡したものと扱う制度が失踪宣告の制度です。

②長期間生死不明でも自動で死亡扱いにならない

失踪宣告は、家庭裁判所の手続です。

たとえ長期間生死不明であっても、自動で失踪宣告がされることはありません。

失踪宣告がされると、極めて重大な法的効果があるからです。

家庭裁判所が関与して、社会的に正当な手続で慎重に確定させる必要があるからです。

法的効果の重大性を考慮して、家庭裁判所は公平中立的に審査します。

③普通失踪と特別失踪(危難失踪)

失踪宣告には、2種類があります。

普通失踪と特別失踪(危難失踪)です。

失踪宣告とは、行方不明の人が死亡した取り扱いとするための手続です。

死亡したことが確認できないのに、死亡と見なされます。

死亡と見なされるという強い効果があります。

失踪宣告が認められるためには、次の条件があります。

(1)行方不明の人が生死不明であること

(2)生死不明のまま一定期間継続していること

2失踪宣告による法的な死亡日は7年満了した日

①家庭裁判所が失踪宣告する

失踪宣告における家庭裁判所の役割は、死亡の効果を宣言することです。

民法が定めた基準に従って、法的な死亡日はすでに定まっています。

家庭裁判所は、法的な死亡日を決める権限がありません。

法的な死亡日は民法が定めるから、家庭裁判所は死亡日を変更する裁量が認められていません。

家庭裁判所が失踪宣告をすることで、法的な効果を確定させます。

法的な死亡日を確定させるまで、さまざまな手続を行います。

失踪宣告には重大な効果があるから、慎重に手続を進める必要があるからです。

失踪宣告では複数の日付が登場するため、どれが死亡日か分かりにくくなりがちです。

特に、審判日や官報公告日は区切りとして印象に残りやすく、誤解が生じやすい日付です。

②普通失踪は7年満了日に死亡と見なされる

(1)普通失踪の失踪期間は7年

一般的に失踪宣告といった場合、普通失踪を指しています。

失踪期間とは、生死不明の期間です。

普通失踪では、失踪期間が7年必要です。

7年は生存の可能性と残された家族の生活の限界における均衡点として、法律が定めた期間です。

生死不明とは、客観的に生きている情報も死亡した情報も得られない状態です。

普通失踪による法的な死亡日は、7年満了した日です。

(2)失踪期間7年の起算点

失踪宣告の申立てを受付けたら、家庭裁判所はさまざまな公的機関に調査をします。

失踪期間7年の起算点は、客観的に最後に消息が確認できた日です。

例えば、次の日が起算点になります。

・最後に会った日

・最後に電話やメール等で連絡が取れた日

・最後に生存が確認できた日

生死不明の人がいつの間にか、いなくなっていることがあるでしょう。

さまざまな調査から遅くともこのころには生死不明だったと、家庭裁判所が認定することができます。

家庭裁判所が認定した日から、起算します。

最後に消息が確認できた日は、家庭裁判所が判断します。

失踪宣告で死亡と扱うから、客観的事実が重視されます。

家族の記憶や主張などで、人為的に操作できる日を起算点にすることはできません。

失踪期間7年の起算点は、失踪宣告の要件を満たしているか確認するための日に過ぎません。

(3)7年満了日に死亡と見なされる

普通失踪では、生死不明のまま7年満了した日に死亡と見なされます。

普通失踪による法的な死亡日は、7年満了した日です。

例えば、令和2年2月14日に最後に生存が確認された場合、令和9年2月14日に失踪期間7年が満了します。

法的な死亡日は、令和9年2月14日です。

(4)初日不算入の影響を受けない

失踪期間7年の起算点は、最後に消息が確認できた日です。

最後に消息が確認できた日は、失踪期間7年の初日です。

死亡と見なされる日は、令和9年2月14日であって令和9年2月15日ではありません。

③特別失踪(危難失踪)は危難が去ったときに死亡と見なされる

(1)特別失踪(危難失踪)の失踪期間は1年

特別失踪(危難失踪)は、事故や災害などで生死不明になったときに適用されます。

死亡の可能性が非常に高いときに認められる特別な失踪宣告です。

失踪期間は短いのは、生存の可能性が非常に低いからです。

特別失踪(危難失踪)の失踪期間は、1年です。

(2)生死不明1年で失踪宣告の申立てができる

たとえ長期間生死不明であっても、自動で失踪宣告がされることはありません。

家族など利害関係人から、失踪宣告の申立てが必要です。

帰りを待つ家族の心情に、配慮するためです。

特別失踪(危難失踪)では、生死不明から1年経過すると失踪宣告の申立てができます。

(3)危難が去ったときに死亡と見なされる

普通失踪の失踪期間は、7年です。

普通失踪では、生死不明のまま7年満了した日に死亡と見なされます。

特別失踪(危難失踪)の失踪期間は、1年です。

特別失踪(危難失踪) では、危難が去ったときに死亡と見なされます。

失踪期間が満了したときに、死亡と見なされるのではありません。

生死不明1年は、失踪宣告の申立てができる要件に過ぎません。

④失踪宣告の審判日は死亡の効果を宣言した日

(1)家庭裁判所は死亡の効果を確定するのみ

失踪宣告の手続には、家庭裁判所が関与します。

失踪宣告を受けると、死亡と見なされます。

家庭裁判所は、死亡の効果を宣言するに過ぎません。

失踪宣告の審判日は、法的な死亡日ではありません。

失踪宣告の審判日は、死亡の効果を確認した日です。

(2)家庭裁判所は死亡日を創作できない

失踪宣告の審判日は、法的な死亡日ではありません。

失踪宣告の審判日を法的な死亡日にすると、家庭裁判所が死亡日を創作することになるからです。

家庭裁判所が死亡日を創作できるとすると、事件や審理期間で死亡日が異なることになります。

公平性や中立性の観点から、大きな問題になります。

失踪宣告は死亡の効果があるから、相続などに大きな影響を与えます。

相続や身分関係の安定性を害することは許されません。

(3)失踪宣告の審判確定日も法的な死亡日ではない

失踪宣告の審判は2週間経過で、確定します。

失踪宣告の審判が確定した日も、法的な死亡日ではありません。

失踪宣告の審判が確定した日も、失踪宣告に必要な手続日のひとつに過ぎません。

⑤官報公告日は法的な死亡日ではない

(1)官報公告は失踪宣告の手続の一部

失踪宣告の申立てを受付けたら、家庭裁判所は慎重に審査します。

官報公告は、失踪宣告の手続の途中の一部です。

官報公告をしても、死亡と見なされるわけではありません。

(2)官報公告で情報収集する

失踪宣告の手続で、家庭裁判所は官報に公告を出します。

官報公告の内容は、次のとおりです。

・次の人に失踪宣告の申立てがありました。

・該当の人や該当の人の生死を知る人は、家庭裁判所に届出をしてください。

・届出がないと、失踪宣告されます。

家庭裁判所は、官報公告で情報収集します。

官報公告は、家庭裁判所の調査が透明で公平であることの表れです。

官報公告日は、法的な死亡日ではありません。

ときには、本人や本人の生存情報が寄せられることがあります。

生存情報が寄せられたら、もちろん死亡扱いはされません。

(3)公告期間満了日も死亡日ではない

官報公告には、公告期間が定められています。

公告期間は、次のとおりです。

・普通失踪3か月以上

・特別失踪(危難失踪) 1か月以上

公告期間が満了しても、死亡扱いはされません。

公告期間満了日も、法的な死亡日ではありません。

(4)公告期間は家庭裁判所が判断する

公告期間は、情報収集のための便宜的期間に過ぎません。

公告期間は、事件の性質や家庭裁判所判断で適宜左右されます。

公告期間満了日を法的な死亡日にすると、家庭裁判所が死亡日を創作することになります。

公平性や中立性の観点から、大きな問題になります。

家庭裁判所が恣意的に死亡日を創作することは、許されることではありません。

相続や身分関係の安定性を維持するため、公告期間満了日も法的な死亡日にはなりません。

3失踪宣告後は失踪届で戸籍に反映

①失踪宣告確定後は死亡届でなく失踪届

失踪宣告は、家庭裁判所の審判です。

家庭裁判所が失踪宣告の審判をした後、審判が確定しても市区町村役場に連絡されることはありません。

失踪宣告の審判が確定した後に、市区町村役場に届出が必要です。

失踪届とは、失踪宣告の審判が確定した後に市区町村役場に提出する届出です。

死亡したときに提出する死亡届とは、別の書類です。

失踪届は、多くの市区町村役場でホームページからダウンロードができます。

失踪届が受理されると、失踪宣告がされたことが戸籍に記載されます。

②失踪宣告がされたときの戸籍の記載例

戸籍には次のように記載されます。

【死亡とみなされる日】令和〇年〇月〇日

【失踪宣告の裁判確定日】令和〇年〇月〇日

【届出日】令和〇年〇月〇日

【届出人】親族 〇〇〇〇

③失踪宣告が記載された戸籍で相続手続

失踪宣告を受けると、たとえ死亡していなくても死亡した取り扱いをします。

失踪宣告を受けた人を被相続人として、相続が発生します。

相続手続の基準になるのが、死亡と見なされる日です。

死亡と見なされる日が、相続発生の日です。

4失踪宣告がされるまで時間がかかる

手順①失踪の事実が発生

長期間、生死不明の状態が続きます。

失踪期間は、次のとおりです。

・普通失踪 7年以上

・特別失踪(危難失踪) 1年以上

手順②失踪宣告の申立て

家族など利害関係人が失踪宣告の申立てを提出します。

失踪宣告の申立日は、法的な死亡日ではありません。

法的な死亡日は、利害関係人などが自由に決めることはできないからです。

手順③家庭裁判所の審査

家庭裁判所は、公的機関などに対して生存の痕跡がないか慎重に調査します。

手順④官報公告

生存の痕跡がない場合、家庭裁判所が官報に公告を出します。

官報公告は、家庭裁判所からの呼びかけです。

官報による公告を出した日は、法的な死亡日ではありません。

官報公告が満了した日は、法的な死亡日ではありません。

手順⑤失踪宣告の審判

官報公告をしても生存情報がない場合、失踪宣告の審判がされます。

失踪宣告の審判によって、民法が定めた日に死亡と見なされます。

死亡と見なされる日は、次のとおりです。

・普通失踪 7年満了した日

・特別失踪(危難失踪) 危難が去った日

手順⑥失踪届の提出

市区町村役場に、失踪届を提出します。

失踪届提出には、失踪宣告の審判書と確定証明書が必要です。

5生死不明の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット

相続人が行方不明であることは、割とよくあることです。

行方不明の相続人がいると、相続手続を進めることができません。

困っている遺族はどうしていいか分からないまま、途方に暮れてしまいます。

裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。

途方に暮れた相続人をサポートして、相続手続を進めることができます。

相続手続で不安がある方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

任意後見監督人選任の申立ての最適なタイミング

1任意後見契約でサポートを依頼する

①信頼できる人と任意後見契約

認知症や精神障害や知的障害などで判断能力が低下すると、物事の良しあしを適切に判断することができなくなります。

任意後見とは、将来に備えて信頼できる人にサポートを依頼する契約です。

任意後見は、だれと契約するのか本人が自分で決めることができます。

任意後見契約をした場合、物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなった後にサポートしてもらいます。

自分の財産管理などを依頼するから、信頼できる人と契約します。

多くの場合、本人の子どもなど近い関係の家族でしょう。

家庭裁判所で成年後見開始の審判をしてもらう場合、成年後見人は家庭裁判所が決めます。

家族が成年後見人に選ばれるのは、わずか20パーセント程度です。

②任意後見監督人は任意後見人と監督する

任意後見人とは、本人をサポートする人です。

任意後見監督人とは、任意後見人を監督する人です。

任意後見監督人は、家庭裁判所が監督します。

家庭裁判所は任意後見監督人を通して、任意後見人を監督します。

③本人が元気なうちに任意後見契約

任意後見契約は、本人の判断能力が充分あるときに締結します。

本人の判断能力が低下した後は、契約を締結することができないからです。

任意後見は、公正証書による契約が必要です。

公正証書とは、公証人が作成する公文書です。

本人の判断能力が低下している場合、公証人は公正証書を作成できません。

任意後見契約は、本人が元気なうちに締結します。

④任意後見監督人は不要にできない

任意後見契約をした時点では、本人は任意後見人によるサポートは必要ないはずです。

本人の判断能力が低下した後、任意後見人によるサポートが必要になります。

本人の判断能力が低下したら、任意後見監督人選任の申立てをします。

家庭裁判所が任意後見監督人を選任したら、任意後見契約に効力が発生します。

任意後見契約に効力が発生したら、任意後見人がサポートを開始します。

任意後見人によるサポート開始は、任意後見監督人が選任された後です。

任意後見監督人は、不要にできません。

任意後見監督人の選任は、任意後見によるサポート開始の条件だからです。

2任意後見監督人選任の申立ての最適なタイミング

①早すぎる申立てのリスク

リスク(1)家庭裁判所が申立てを却下する

任意後見監督人選任の申立ては、早ければ安心と言ったものではありません。

早すぎる申立ては、制度趣旨に反するリスクがあります。

任意後見監督人の選任は、本人の判断能力が低下したことが要件です。

任意後見監督人選任の申立てが早すぎると、本人の判断能力が充分に残っているでしょう。

任意後見監督人選任の申立書には、医師の診断書を提出します。

医師は、判断能力が保たれていると評価した診断書を作成するでしょう。

医師が判断能力が保たれていると評価するのに、任意後見人によるサポートは不要です。

家庭裁判所は、任意後見人を選任する必要はないと判断します。

リスク(2)本人の自己決定権を不当に制限する

任意後見が開始すると、本人の代わりに任意後見人が財産管理や身上監護を行います。

身上監護とは、本人の日常生活や健康管理、介護など生活全般について重要な決定をすることです。

任意後見監督人選任の申立てが早すぎると、本人の判断能力が充分に残っているでしょう。

本人は自分の意思で、自由に契約することができなくなります。

本人の判断能力が充分に残っているのに、自己決定権が制限されてしまいます。

本人の判断能力が充分に残っているのに、契約などを制限することは不当です。

任意後見制度は、本人が自分らしく生きていくための制度のはずです。

自己決定権が制限されると、制度の趣旨に反します。

リスク(3)任意後見監督人報酬が早期に発生する

任意後見監督人が選任されると、任意後見監督人に報酬が発生します。

毎月1~3万円程度、本人の財産から支出されます。

本人の判断能力が充分に残っているのに、不必要な任意後見監督人報酬を負担することになります。

リスク(4)任意後見人の負担が大きくなる

任意後見監督人が選任されると、任意後見人によるサポートが開始します。

任意後見人は、本人に代わって財産管理や身上監護をする義務を負います。

本人の判断能力が充分に残っているのに、任意後見人が行う後見事務が不必要に増えてしまいます。

本人が自分でできるはずなのに任意後見人がサポートすると、本人が自分やることと任意後見人がやるべきことの境界があいまいになります。

リスク(5)家族のトラブルを誘発する

本人の判断能力が充分に残っていると、家族は本人の判断で契約などができると期待しています。

本人の代わりに任意後見人が財産管理を行うと、財産管理を任せている理由が見えにくくなります。

任意後見制度への理解不足から、家族間で不信感が発生します。

・まだ元気なのに、なぜ任意後見人がサポートするのか

・任意後見人が財産管理する必要があるのか

本人が自分の財産を管理できないことに対して、家族は不信感を覚えます。

本人の判断能力が充分に残っているから、家族のトラブルの火種になります。

②遅すぎる申立てのリスク

リスク(1)本人が財産に損害を与えてしまう

本人の判断能力が低下したまま放置すると、本人が次の行為をするおそれがあります。

・必要ないのに高額な契約を締結する。

・悪質商法などの被害にあう。

・キャッシュカードや通帳など重要書類を紛失する

・不動産屋預貯金を不適切に処分する

本人の判断能力が低下しているから、自分の財産に損害を与えていることが理解できません。

リスク(2)本人の生活が破綻する

本人の判断能力が低下したまま放置すると、本人は自分で適切に判断することができません。

物事のメリットデメリットを判断できないまま、先延ばししがちです。

任意後見人のサポートを受けられないまま、介護サービスの契約ができなくなります。

家賃や公共料金の支払いを滞らせると、生活維持が困難になります。

リスク(3)市区町村長申立てで法定後見開始

本人の生活が破綻すると、行政が介入することになるでしょう。

市区町村長による後見開始の申立てがされる可能性があります。

家庭裁判所は、本人の保護を最優先します。

任意後見監督人選任の申立てが遅れると、生活や財産に混乱が発生します。

混乱が発生した後では、任意後見では保護が不充分と判断することがあります。

家庭裁判所は任意後見監督人の選任をしないまま、法定後見を選択することがあります。

リスク(4)本人の意思を生かすことができない

任意後見契約は、本人がやってもらいたいことを決めて信頼できる人にやってもらう制度です。

任意後見監督人選任の申立てが遅すぎると、法定後見が選択されることがあります。

本人の意思表示である任意後見契約があっても、生かされないリスクがあります。

リスク(5)任意後見人に説明責任

任意後見契約では、本人の判断能力が低下したら任意後見監督人選任の申立てをする義務が定められます。

任意後見監督人選任の申立てをする義務を怠って本人の生活が破綻した場合、家族から説明を求められるでしょう。

③申立てがされないまま放置されるリスク

任意後見は、契約するだけでは意味がありません。

契約するだけでは、任意後見人としてサポートすることはできないからです。

任意後見監督人選任の申立てをしないまま放置すると、いつまでたっても任意後見はスタートしません。

本人と同居している家族などは、判断能力が低下する前から財産管理をサポートしているでしょう。

本人の判断能力が充分であるうちは、本人の意思に基づくサポートと言えます。

他の家族も、あれこれ言うことは少ないでしょう。

本人の判断能力が低下すると、同じサポートであっても評価が変わります。

本人の意思に基づかない財産管理に見えるからです。

同じサポートであっても、評価が変わります。

評価の転換が家族間で深刻なトラブルを誘発する大きな要因です。

任意後見監督人からの監督がないままでは、透明性を確保できません。

適切な財産管理をしても、第三者からは自分のために財産を使っているように見えます。

申立てがされない状態が長く続くほど、家族の疑念を引き起こします。

任意後見がスタートしないままにすると、家族から説明を求められる場面が増加します。

④家庭裁判所の判断基準

(1)法律上の基準

家庭裁判所は次の条件を満たすとき、任意後見監督人を選任することができます。

・任意後見契約が登記されていること

・本人の判断能力が低下していること

・任意後見監督人選任の申立てがあること

・本人の同意があること

(2)任意後見監督人を選任できない基準

次の場合、任意後見監督人を選任できません。

・本人が未成年

親権者が保護するので、任意後見人は不要です。

・すでに法定後見が開始しており法定後見を優先すべきとき

本人が不利になる契約をしても、任意後見人は契約を取消すことができません。

本人が浪費家で不利な契約を締結しがちの場合、法定後見を優先すべきと考えられます。

・任意後見人が不適格

任意後見人が法律上の欠格者である場合、任意後見人にすることはできません。

(3)家庭裁判所が実務上重視する基準

・判断能力の低下の程度

家庭裁判所は、医師による診断書の記載内容を重視します。

日常的な金銭管理が困難、重要事項の決定が不安定などの事情があれば、判断能力の低下と認められます。

・本人保護に充分な任意後見契約の内容

任意後見は、本人がやってもらいたいことを決めて契約します。

契約内容が極端に狭いケースや極端に不合理なケースでは、本人の保護に充分な内容ではないと判断されるでしょう。

・任意後見人の誠実性

家庭裁判所は、任意後見人の適格性を判断します。

誠実性や財産管理能力、家族との関係を総合的に判断します。

・家族間トラブルの有無

家族間で深刻なトラブルがある場合、任意後見人は適切に本人をサポートできないでしょう。

任意後見をスタートさせず、法定後見を選択することがあります。

⑤任意後見監督人選任の申立てをする目安

任意後見監督人選任の申立てをする場合、唯一の正解はありません。

家族が迷い始めるときは、検討すべき時期と言えます。

・物忘れや判断ミスが継続して繰り返される

・不要な契約を結びそうで、家族が見守らないと不安

・家族の支援に限界を感じる

・医師による意見を聞きたい場面が多くなった

上記の目安のうち複数当てはまったら、専門家などに相談するといいでしょう。

3任意後見監督人がいるから安心して任意後見事務ができる

①任意後見監督人は任意後見人をサポートする

任意後見監督人は、任意後見人を監督する人です。

監督と聞くと、監視されるイメージを持つかもしれません。

監視するより、任意後見人をサポートする人です。

任意後見人は、本人が自由に選ぶことができます。

本人の子どもなど、身近な家族がほとんどです。

本人の子どもなどは、法律に詳しいことはあまりないでしょう。

適切に後見事務を行っているのか、不安になることがあります。

不安になったとき、任意後見監督人に相談することができます。

任意後見監督人は、相談を通して適切な後見事務ができるように監督します。

②任意後見監督人が制度の公平性と透明性を確保する

任意後見では、任意後見監督人を不要にできません。

任意後見監督人は、任意後見人が本人のために事務を行っているのか監督します。

預貯金の通帳や契約書類は、任意後見監督人が定期的に確認します。

不正や不適切な行為があれば、家庭裁判所に報告する義務があります。

任意後見監督人自身も、家庭裁判所から監督を受けています。

家庭裁判所に対する定期報告における透明性が確保されます。

任意後見監督人は、専門家などの第三者が選任されます。

権限がある人と監督する人が身内であると、公平性と透明性が確保できないからです。

4任意後見契約を司法書士に依頼するメリット

任意後見は、あらかじめ「必要になったら後見人になってください」とお願いしておく契約です。

認知症が進んでから、任意後見契約をすることはできません。

重度の認知症になった後は、成年後見(法定後見)をするしかなくなります。

成年後見(法定後見)では、家庭裁判所が成年後見人を決めます。

80%のケースで、家族以外の専門家が選ばれます。

任意後見契約では、本人の選んだ人に後見人になってもらうことができます。

家族以外の人が成年後見人になることが不安である人にとって、任意後見制度は有力な選択肢になるでしょう。

本人が自分らしく生きるために、みんなでサポートする制度です。

任意後見制度の活用を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

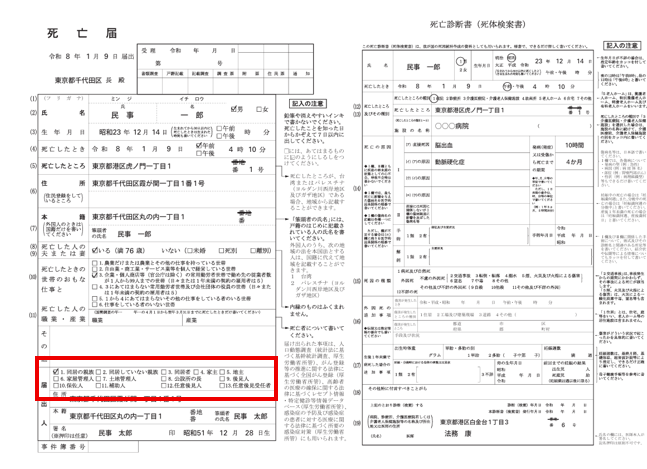

死亡届の届出人になれる人がいない

1死亡届を提出しないと火葬できない

①届出人が死亡届に署名する

死亡届は、戸籍法の定めにより行う届出です。

人が死亡したら、死亡届の提出が義務付けられています。

死亡届の届出人とは、死亡届を記入して署名する人です。

死亡届の届出人が死亡届を記入して、市区町村役場に提出します。

②提出期限は7日間

死亡届の提出には、提出期限があります。

死亡の事実を知ってから、7日以内です。

国外で死亡した場合は、死亡の事実を知った日から3か月以内です。

提出期限稲にに死亡届を提出しないと、ペナルティーになるおそれがあります。

ペナルティーの内容は、5万円以下の過料です。

③役所や警察は死亡届を出してくれない

身寄りがない人が死亡すると、役所が何でもやってくれると期待しがちです。

市区町村役場は、死亡届を受付ける立場です。

市区町村役場は、死亡届を出す権限がありません。

警察は、死亡の事実の事件性について関与することができます。

事件性の確認のみで、警察には死亡した人に関与する権限がありません。

たとえ身寄りがない人であっても、自動で死亡届を出してくれません。

④死亡届提出後に火葬許可

死亡届は、単なる形式的な手続ではありません。

死亡届提出後に、埋火葬許可証を渡されます。

死亡届を提出しないと、火葬ができません。

2死亡届の届出人になれる人がいない

①死亡届の届出義務者と届出資格者がいる

死亡届の届出人は、届出義務者と届出資格者がいます。

届出義務者とは、死亡届を提出する義務が課された人です。

届出資格者とは、死亡届を提出する義務はないけど届出をすることができる人です。

届出義務者でなくても、届出資格者は死亡届を提出することができます。

届出義務者と届出資格者は、どちらも法律で決められています。

届出義務者は、次の人です。

(1)同居の親族

(2)その他の同居者

(3)家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人

上記の順序に従って、死亡届の届出義務が課されます。

先順位の届出義務者がいても、死亡届を提出することができます。

②同居の親族は届出義務者

同居の親族は、死亡届の届出義務者です。

親族とは、次の人です。

・6親等内の血族

・配偶者

・3親等内の姻族

③その他の同居者は届出義務者

同居の親族がいない場合、その他の同居者に死亡届の届出義務が課されます。

親族以外の人と、同居していることがあります。

例えば、事実婚・内縁の配偶者は、法律上の親族関係はありません。

長期間同居していても、親族ではありません。

法律上の親族ではなくても、同居しているでしょう。

事実婚・内縁の配偶者は同居人だから、死亡届を提出する義務が課されます。

事実婚・内縁の配偶者は、同居人として死亡届の届出人になることができます。

同性婚のパートナーも同様に、同居人として死亡届の届出人になることができます。

④家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人は届出義務者

ひとり暮らしの人が死亡した場合、同居の親族やその他の同居者はいません。

ひとり暮らしの人が死亡すると、家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人に死亡届の届出義務が課されます。

⑤公設所の長又は管理人が届出義務者

公設所とは、国や地方自治体が設置管理する施設です。

例えば、公立病院や刑事施設などが該当します。

公立病院や刑事施設などで死亡した場合、施設長に死亡届を提出する義務が課されます。

私立病院などで死亡した場合、家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人に義務が課されます。

私立病院の管理者に、死亡届を提出する義務が課されます。

⑥同居の親族以外の親族は届出資格者

ひとり暮らしの人が死亡した場合、同居の親族やその他の同居者はいません。

同居していなくても、親族は死亡届の届出人になることができます。

同居の親族とちがい、死亡届の届出義務が課されていません。

死亡した人の従兄弟や甥姪は、6親等内の血族です。

同居していなくても、従兄弟や甥姪は死亡届の届出人になることができます。

同居の親族以外の親族は届出資格者に過ぎなくても、結局のところ、届出をすることになります。

⑦後見人、保佐人、補助人、任意後見人は届出資格者

後見人、保佐人、補助人、任意後見人とは、認知症などで判断能力が低下した人をサポートする人です。

後見人などは、死亡届の届出人になることができます。

後見人などが死亡届の届出人になる場合、後見人であることの証明書が必要になります。

後見人であることは、次の書類で証明できます。

・後見登記事項証明書

・後見開始の審判書と確定証明書

戸籍法上は後見人であることの証明書に有効期限は、定められていません。

古い書類を持って行くと、最新のものを準備してくださいと言われるでしょう。

古い書類では、現在も後見人であるのか分からないからです。

⑧任意後見受任者は届出資格者

任意後見受任者とは、任意後見人になる予定の人です。

任意後見契約を締結しても、すぐに効力は発生しません。

効力が発生しないまま当事者が死亡した場合、任意後見受任者が死亡届の届出人になることができます。

⑨遠縁の親戚等は届出人になれない

法律上の親族は、死亡届の届出人になることができます。

法律上の親族より遠縁の人は、死亡届の届出人になれません。

生前に親しく親戚付き合いをしていても、届出人になれません。

⑩死後事務受任者は届出人になれない

人が死亡した後に、さまざまな手続が必要になります。

死後事務とは、死亡した後に必要になる事務です。

生前に、死後事務を依頼することができます。

死後事務受任者とは、死後事務委任契約をした相手方です。

死後事務委任契約で、死亡届の届出を依頼することはできません。

死後事務受任者は、死亡届の届出義務者でも届出資格者でもないからです。

届出義務者と届出資格者は、どちらも法律で決められています。

法律で決められていないから、死亡届の届出人になれません。

⑪行旅死亡人制度は遺体処理のための制度

行旅死亡人とは、身元不明や身寄りがないなどの理由で遺体を引取れない状態で死亡した人です。

行旅死亡人として火葬されても、死亡届は出されません。

行旅死亡人制度は、遺体処理のための制度です。

身元が判明した後に、親族などが死亡届を提出する必要があります。

⑫葬儀社は死亡届の使者

葬儀社のサイトなどを見ると、死亡届を提出しますと書かれていることがあります。

葬儀社は、死亡届の届出義務者でも届出資格者でもありません。

葬儀社は、単に使者に過ぎません。

死亡届の届出人が作成した死亡届を市区町村役場に持って行くだけの人です。

3死亡届の届出義務者に拒否されたときの対応

①家主や地主などが届出人になりたがらない

家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人に死亡届の届出義務が課されても、届出人になりたがりません。

法律上の義務があっても、実務では拒否されることは珍しくありません。

②家主や地主などが届出人になりたがらない理由

理由(1)死亡届の内容に責任を負いたくない

死亡届には、本人に関する情報を記載する必要があります。

家主や地主などは、本人に関する情報を詳しく把握していないことが多いでしょう。

記載内容に誤りがあったときに、責任を負いたくないと考えます。

理由(2)親族とトラブルを回避したい

親族が死亡届の届出人と、一般的に考えられています。

家主や地主などが届出人になると、親族から不満が出ることがあります。

親族とトラブルを回避したい気持ちから、親族が届出人になるように促します。

家主や地主などに届出義務があっても、届出人になりたがりません。

理由(3)届出義務者であることの認識がない

多くの家主や地主などは、死亡届の届出義務について認識していません。

実務慣行から親族が届出人になるものと考えています。

法律上の義務を知らないから、親族に死亡届の届出人になるように促します。

理由(4)役所などの問い合わせが届出人に来る

死亡届の届出人になると、役所からの問い合わせが来ることがあります。

家主や地主などにとって手間と時間がかかるから、嫌がります。

親族が届出人になれば、問い合わせも親族へ行くと考えます。

③死亡届が提出されないと親族が困る

死亡届が提出されないまま放置されると、火葬することができません。

戸籍に、死亡が記載されません。

相続手続を進めることはできないし、死後事務を進めることができません。

放置すればするほど、親族が困ります。

④同居していない親族は死亡届の届出資格者

同居していない親族は、死亡届の届出義務者ではありません。

死亡届を提出しないまま長期間放置すると、結局困るのは親族です。

同居していない親族は、死亡届の届出資格者です。

長期間放置して親族が困るより、届出資格者として死亡届を提出する方が合理的です。

届出義務者がいても届出資格者は、届出をすることができます。

同居していない親族は死亡届の届出資格者だから、当然に死亡届を提出することができます。

4死亡届の届出人が抱く不安と解消法

不安①死亡の事実に責任を負うのでは

(1)不安の内容

死亡届が受理されると、戸籍に死亡が記載されます。

死亡届の届出人になると、死亡の事実を確定させる気持ちになるかもしれません。

(2)不安の解消法

死亡届を提出する場合、死亡診断書か死体検案書を添付する必要があります。

死亡診断書や死体検案書は、医師が作成します。

死亡の事実は、医師が確認しています。

届出人は、単に市区町村役場への届出をするに過ぎません。

死亡の原因や死亡の日時について、届出人は責任を負いません。

不安②死亡届の記載内容に責任を問われるのでは

(1)不安の内容

死亡届には、本人に関する情報を記載する必要があります。

記載誤りをしてしまうと、訂正に手間や時間がかかるのではと不安になるかもしれません。

(2)不安の解消法

死亡届の記載内容は、市区町村役場で確認しています。

たとえ書き誤りがあっても、刑事責任や民事責任を問われることはありません。

住民基本台帳や戸籍で確認するから、届出人の負担は非常に小さいものです。

多少の書き誤りは、役所の人が補正してくれます。

不安③親族とトラブルになるのでは

(1)不安の内容

死亡届を提出した後に、勝手に提出したと責められないか気になるかもしれません。

親族間のトラブルに巻き込まれたくはないでしょう。

(2)不安の解消法

死亡届には、7日以内の提出期限があります。

死亡届を提出しないと、火葬することができません。

火葬しないまま放置することはできなかったと説明することができます。

不安④相続や死後事務手続の責任者になるのでは

(1)不安の内容

人が死亡すると、たくさんの相続手続や死後事務手続をする必要があります。

相続や年金、保険などの手続をすべて背負うことになるのではないか、心配になります。

(2)不安の解消法

死亡届の届出人は、単独の届出をするに過ぎません。

相続や年金、保険などの手続と、切り離されています。

他の手続を背負う義務は、ありません。

不安⑤役所などから問い合わせが来るのでは

(1)不安の内容

後から面倒な問合せが来て、面倒なことになるのではないか不安になります。

(2)不安の解消法

死亡届の届出人に対して、行政などが継続的に連絡する制度はありません。

ほとんどの場合、何も連絡はありません。

5遺産承継サポート(遺産整理業務)を司法書士に依頼するメリット

家族が死亡した場合、いちばん最初に行う手続が死亡届の提出です。

ここから、たくさんの相続手続が始まります。

多くの場合、大切な家族を失ったら大きな悲しみに包まれます。

悲しみに包まれていても、日常の家事や仕事をする必要があります。

そのうえ、たくさんの用事と相続手続が押し寄せてきます。

相続は、一生の間に何回も経験するものではありません。

相続手続で使われる言葉の多くは法律用語なので、聞き慣れないものでしょう。

ほとんどの方にとって、相続手続は不慣れなものです。

大切な家族を亡くして力を落としているところに、このような手続をするのは大きな負担になります。

事例によっては、家庭裁判所の助力が必要になる場合があります。

専門家のサポートがないと難しい手続があります。

司法書士は家庭裁判所に提出する書類作成の専門家です。

相続手続を丸ごと依頼することができます。

確実に相続手続をしたい方は司法書士などの専門家に遺産整理業務を依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

失踪宣告を受けた後に起きることの全体像

1 失踪宣告で死亡と見なされる

①残された家族のため失踪宣告

相当長期間、行方不明になっている場合、死亡している可能性が高い場合があります。

条件を満たした場合、死亡の取り扱いをすることができます。

失踪宣告とは、行方不明の人が死亡した取り扱いとするための手続です。

失踪宣告がされたら、たとえ死亡していなくても死亡した取り扱いをします。

失踪宣告は、死亡と判断するものではなく法律関係を整理する手続です。

行方不明が長期化した場合、家族が困ります。

家族であっても、行方不明の人の財産を処分することができません。

行方不明者の配偶者は、再婚することができません。

残された家族のために、行方不明者を死亡したものと扱う制度が失踪宣告の制度です。

②普通失踪と特別失踪(危難失踪)

失踪宣告には、2種類あります。

普通失踪と特別失踪(危難失踪)です。

普通失踪と特別失踪(危難失踪)で、失踪期間が異なります。

失踪期間とは、生死不明の期間です。

一般的に失踪宣告といった場合、普通失踪を指しています。

普通失踪の失踪期間は、7年です。

特別失踪(危難失踪)とは「戦地に行った者」「沈没した船舶に乗っていた者」「その他死亡の原因となる災難に遭遇した者」などを対象にする失踪宣告です。

特別失踪(危難失踪) の失踪期間は、1年です。

2失踪宣告を受けた後に起きることの全体像

①失踪宣告を受けた後に財産関係で起きること

(1)死亡と見なされる日に相続が発生する

失踪宣告がされると、たとえ死亡していなくても死亡した取り扱いをします。

普通失踪では生死不明になってから7年間経過したときに、死亡したものと見なされます。

特別失踪(危難失踪)では危難が去ったときに、死亡したものと見なされます。

たとえ死亡していなくても死亡した取り扱いをするから、相続が開始します。

失踪宣告では、死亡と見なされる日が重要です。

死亡と見なされる日に、相続が発生するからです。

失踪宣告の申立て日や審判日は、相続発生日とは無関係です。

死亡と見なされる日を基準に、相続人を確認します。

(2)相続登記ができる

被相続人が不動産を保有していた場合、不動産の名義変更をします。

失踪宣告を受けた人が不動産を保有していた場合、不動産の名義変更をします。

失踪宣告を受けると、死亡の扱いを受けるからです。

相続登記には、3年の期限が決められました。

相続登記の義務を怠ると、ペナルティーの対象になります。

(3)預貯金の相続手続ができる

相続が発生すると、預貯金は相続人が相続します。

失踪宣告を受けた人の預貯金は、相続人が相続します。

失踪宣告で死亡扱いがされるから、相続手続を進めることができます。

(4)生命保険の死亡保険金を受け取れる

行方不明者に生命保険がかけてある場合、死亡保険金を請求することができます。

死亡保険金を請求する場合、多くの保険会社で失踪宣告の審判書と確定証明書が必要です。

失踪宣告の審判書を見ないと、災害特約などに該当しているか分からないからです。

(5)住宅ローンは団体信用生命保険で完済

団体信用生命保険とは、住宅ローンの返済に特化した生命保険です。

住宅ローンの債務者が死亡したとき、保険金で住宅ローンが完済になります。

民間の金融機関で住宅ローンを組む場合、団体信用生命保険の加入が条件になっているのがほとんどです。

住宅ローンの債務者が失踪宣告を受けた場合、保険金で住宅ローンが完済になります。

失踪宣告は、死亡と見なす制度だからです。

(6)失踪宣告で借金を引き継ぐ

借金を抱えたまま、債務者が行方不明になることがあります。

長期間生死不明のまま、失踪宣告を受けることがあります。

行方不明者の借金は、相続財産です。

行方不明者の相続人が借金を相続します。

(7)相続放棄ができる

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

長期間生死不明であっても、失踪宣告がされるまでは生きている扱いです。

被相続人の生前は、相続放棄をすることはできません。

失踪宣告を受けた後、相続人は相続放棄をすることができます。

相続放棄には、3か月の期限があります。

相続があったことを知ってから3か月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。

(8)相続税申告が必要になる

失踪宣告を受けた人の財産規模が一定以上である場合、相続税申告が必要になります。

②失踪宣告を受けた後に身分関係で起きること

(1)失踪届提出で戸籍に記載される

失踪宣告は、家庭裁判所の審判です。

家庭裁判所が失踪宣告の審判をした後、審判が確定しても市区町村役場に連絡されることはありません。

失踪宣告の審判が確定した後に、市区町村役場に失踪届を提出する必要があります。

失踪届は、死亡届とは別の届出です。

失踪届が受理されることで、失踪宣告がされたことが戸籍に記載されます。

失踪宣告が記載された戸籍謄本を提出することで、生死不明の人が法的に死亡した取り扱いがされることを証明できます。

戸籍には、次のように記載されます。

【死亡とみなされる日】令和〇年〇月〇日

【失踪宣告の裁判確定日】令和〇年〇月〇日

【届出日】令和〇年〇月〇日

【届出人】親族 ○○○○

(2)配偶者は再婚できる

行方不明者が失踪宣告を受けたら、死亡した扱いがされます。

行方不明者に配偶者がいる場合、死別と同じ扱いがされます。

失踪宣告によって婚姻関係は、終了になります。

死別した後、生存配偶者は再婚することができます。

失踪宣告を受けた後、残された配偶者は再婚することができます。

③帰ってきたら失踪宣告の取消

(1)生存が判明しても自動で失踪宣告は取消されない

長期間行方不明であっても、新天地で元気に生きていることがあります。

失踪宣告がされても、本人は何も困らず元気に生きているかもしれません。

何らかの手続のために戸籍謄本などを取得すると、失踪宣告がされていることに気が付きます。

失踪宣告がされた人の生存が判明しても、自動で失踪宣告は取消されません。

失踪宣告がされた人の生存が判明したら、家庭裁判所に対して失踪宣告取消の申立てをします。

(2)失踪宣告取消で財産は返還

失踪宣告によって財産を受け取った人は、失踪宣告の取消で財産を返還する必要があります。

例えば、次の財産を受け取った場合、返還が必要です。

・生命保険の死亡保険金

・相続財産

・遺族年金

財産を受け取った人が行方不明の人が生きていることを知っていても知らなくても、返還義務があります。

返還する財産は、現に利益を受けている限度と考えられています。

現に利益を受けている限度とは、返還時点でその者の財産状態の中に残っている利得です。

例えば、受け取った財産を生活費として費消したら、生活費相当額の利益を受けていると言えます。

生活費相当額を返還する必要があります。

(3)第三者に渡った財産は取り返せない

財産を受け取った人は、自分の財産を処分することができます。

例えば、不動産を相続したら、第三者に売却することがあるでしょう。

財産を受け取った人と第三者の両方とも、行方不明者が生きていることは知らないでしょう。

失踪宣告取消前に第三者に売却した不動産は、取り返せません。

取消前に善意でなされた法律行為は、失踪宣告取消の影響を受けないからです。

失踪宣告の取消を受けた人は、相続人に対して現に利益を受けている限度で返還請求をすることができます。

(4)配偶者の再婚は有効のまま

失踪宣告が取消されたら、婚姻関係は復活します。

失踪宣告を受けた後、残された配偶者は再婚することができます。

再婚した後に、行方不明者が帰ってくることがあります。

行方不明者が帰ってきた場合、再婚は有効のままです。

行方不明者との婚姻関係は、復活しません。

再婚した人の生活の安定を保護するためです。

3失踪宣告の申立て前に知っておくべき注意点

①失踪宣告には時間がかかる

(1)失踪期間を満たす必要がある

失踪宣告には、2種類があります。

普通失踪と特別失踪(危難失踪)です。

一般的に失踪宣告といった場合、普通失踪を指しています。

失踪期間とは、生死不明の期間です。

普通失踪では、失踪期間が7年必要です。

特別失踪(危難失踪)とは「戦地に行った者」「沈没した船舶に乗っていた者」「その他死亡の原因となる災難に遭遇した者」などを対象にする失踪宣告です。

死亡している可能性が非常に高いので、失踪期間は短い期間です。

特別失踪(危難失踪)では、失踪期間が1年で済みます。

失踪宣告がされるためには、失踪期間を満たす必要があります。

(2)失踪宣告する際に家庭裁判所の調査

失踪宣告がされると死亡の扱いがされるから、家庭裁判所は慎重に調査をします。

家庭裁判所の調査で、消息が判明することも少なくありません。

消息が判明したら、失踪宣告の申立ては却下されます。

(3)家庭裁判所から官報公告

家庭裁判所は調査を終えた後、官報公告を行います。

官報公告の内容は、行方不明者に対する届出の呼びかけです。

届出期間満了日は、次のとおりです。

・普通失踪 3か月以上

・特別失踪(危難失踪) 1か月以上

届出期間満了日までに、届出がないと失踪宣告がされます。

失踪宣告の申立てを行うと、直ちに失踪宣告が出ると期待してしまうかもしれません。

失踪宣告の申立てをしても失踪宣告がされるまで、1年程度かかるのが通常です。

②失踪宣告の申立人は限られている

(1)失踪宣告には申立てが必要

生死不明のまま一定期間継続していると、失踪宣告がされます。

自動で、失踪宣告がされることはありません。

長期間行方不明であっても、家族は帰りを待っていることがあるからです。

家族の心情に配慮して、失踪宣告は申立てが必要です。

(2)失踪宣告の申立人は利害関係人のみ

失踪宣告の申立人は、民法上、利害関係人と定められています。

利害関係人と定められているものの、法律上の利害関係人に限定されると考えられています。

単なる利害関係人は、申立人になることはできません。

法律上の利害関係人に限定される理由は、次のとおりです。

・失踪宣告は、死亡扱いと言う重大な効果があるため。

・失踪宣告の悪用や濫用を防止するため。

・本人の権利や利益を保護すべきだから。

法律上の具体的な利害関係がある人だけが申立人になることができます。

(3)心配しているだけでは申立てができない

失踪宣告がされると、重大な結果が発生します。

単なる友人や知り合いが心配しているだけでは、法律上の利害関係人に認められません。

感情だけで申立てを認めると、濫用のおそれがあるからです。

③死亡と見なされる日は自由に選べない

失踪宣告がされると、行方不明者は死亡と見なされます。

死亡と見なされる日に、相続が発生します。

死亡と見なされる日は、次の日です。

・普通失踪 生死不明から7年経過した日

・特別失踪(危難失踪) 危難が去った日

死亡と見なされる日は、法律で決められています。

死亡と見なされる日は、失踪宣告の申立日とは無関係です。

4生死不明の相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット

相続人が行方不明であることは、割とよくあることです。

行方不明の相続人がいると、相続手続を進めることができません。

相続が発生した後、困っている人はたくさんいます。

自分たちで手続しようとして、挫折する方も少なくありません。

失踪宣告の申立ては、家庭裁判所に手続が必要になります。

通常ではあまり聞かない手続になると、専門家のサポートが必要になることが多いでしょう。

信託銀行などは、高額な手数料で相続手続を代行しています。

被相続人が生前、相続人のためを思って、高額な費用を払っておいても、信託銀行はこのような手間のかかる手続を投げ出して知識のない遺族を困らせます。

知識のない相続人が困らないように高額でも費用を払ってくれたはずなのに、これでは意味がありません。

税金の専門家なども対応できないでしょう。

困っている遺族はどうしていいか分からないまま、途方に暮れてしまいます。

裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。

途方に暮れた相続人をサポートして、相続手続を進めることができます。

自分たちでやってみて挫折した方も、信託銀行などから丸投げされた方も、相続手続で不安がある方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

相続財産が分からなくても相続放棄ができる

1相続が発生したのに相続財産が分からない理由

理由①財産を把握していたのは被相続人本人だけ

相続が発生したのに、相続財産が分からないことは珍しくありません。

財産の全貌を把握していたのは、被相続人本人だけであることが多いからです。

高齢になった親に財産の話を切り出したところ、不機嫌になるケースはよく聞くところです。

プラスの財産以上に、マイナスの財産は家族に知らされません。

理由②信用情報機関の調査に限界がある

信用情報機関に照会することで、被相続人の借金を調査することができます。

信用情報機関は、次の3つがあります。

・日本信用情報機構(JICC)

・株式会社シー・アイ・シー(CIC)

・全国銀行協会全国銀行個人信用情報センター(KSC)

信用情報機関の調査には、限界があります。

信用情報機関に加入していないと、記録されないからです。

例えば、友人や知人からの借り入れは信用情報機関に照会しても把握できません。

理由③主債務者が返済中は連帯保証人に請求されない

被相続人が第三者の連帯保証人になっていることがあります。

連帯保証人とは、第三者が借金の返済ができなくなったときに肩代わりをする人です。

連帯保証人の肩代わりの義務は、相続人に相続されます。

主債務者がきちんと返済している間、債権者は連帯保証人に何も言ってきません。

連帯保証人が死亡してから長期間経過した後、主債務者が返済を滞らせると相続人に肩代わりを請求します。

連帯保証人になっていることは、特に把握しにくいと言えます。

2相続財産が分からなくても相続放棄ができる

①相続放棄で相続人でなくなる

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄をしたら、はじめから相続人でなくなります。

プラスの財産もマイナスの財産も、相続しません。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、相続人でなくなります。

後から借金が見つかっても、相続放棄の効力が無効になりません。

②相続放棄には3か月の期限がある

相続放棄には、期限があります。

相続があったことを知ってから、3か月です。

3か月の期限が過ぎてしまったら、相続放棄はできません。

相続放棄の期限3か月を熟慮期間と言います。

熟慮期間3か月は、相続を単純承認するか相続放棄するか熟慮する期間です。

③相続財産の内容は審査されない

相続放棄の申立てを受付けると、家庭裁判所は次の点を審査します。

・法定相続人であるか

・相続があったことを知ってから3か月以内か

・本人の意思で相続放棄の申立てをしたか

相続放棄は、相続財産の内容を把握してから手続する制度ではありません。

家庭裁判所は、相続財産調査の内容は審査しません。

相続財産調査の内容に関心はないから、相続財産が分からなくても相続放棄ができます。

④相続財産が分からなくても相続放棄ができる理由

理由(1)相続発生前に調査できないから

相続が発生するまでは、被相続人の財産状況を調べることはできません。

たとえ家族であっても、本人の重要なプライバシーだからです。

相続人になってから、相続財産を調査することができます。

相続財産の全貌が分からないことは、当然に予定されています。

相続財産の全貌が分からないことが当然だから、相続財産が分からなくても相続放棄ができます。

理由(2)熟慮期間3か月がある

熟慮期間とは、相続を単純承認するか相続放棄するか熟慮する期間です。

財産が分からない状態から、熟慮期間中に財産調査をします。

財産が複雑で財産調査に時間がかかる場合、熟慮期間の伸長の申立てをすることができます。

相続財産の全貌が分からないことが当然だから、熟慮期間3か月があると言えます。

理由(3)重要なのは相続しない意思だから

相続放棄とは、相続人になることを拒否する意思表示です。

重要なのは、相続しない意思と言えます。

相続財産の詳細な内容について、知る必要はありません。

相続財産の全貌が分からなくても、相続しない意思表示をすることができます。

理由(4)相続放棄は相続人を保護する制度だから

相続放棄は、相続人を分からない負債から守る制度です。

財産が分からないと相続放棄できないとすると、調査できない相続人や情報がない相続人が救済されません。

相続人は守られなくなることは、制度の趣旨に反します。

相続放棄は相続人を保護する制度だから、相続財産が分からなくても相続放棄ができます。

3単純承認をすると相続放棄が無効になる

①相続財産の利用処分で単純承認と見なされる

相続人は、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

いったん単純承認をすると、相続放棄ができなくなります。

相続財産を利用処分した場合、単純承認をしたと見なされます。

相続財産を利用処分する行為は、単純承認を前提とする行為だからです。

相続財産を利用処分した後で、相続放棄をすることはできません。

詳しい事情が分からないまま、家庭裁判所が相続放棄を認める決定をしてしまうことがあります。

家庭裁判所の決定は、絶対ではありません。

後から裁判などで、相続放棄が無効になります。

②相続放棄検討中に避けるべき具体例

危険(1)不動産の売却や解体

不動産の売却や解体は、相続財産を利用処分する行為です。

不動産の大規模修繕も、利用処分する行為に含まれます。

相続放棄検討中、不動産の売却や解体は避けるべき行為です。

危険(2)預貯金の引出し

預貯金を引出して自分のために使う行為は、相続財産を利用処分する行為です。

後から返しても利用処分した時点で、単純承認と見なされます。

金額の多い少ないではありません。

後から説明すれば許されることは、ありません。

相続放棄検討中、預貯金の引出しは避けるべき行為です。

危険(3)借金の支払猶予を求める

被相続人が借金を抱えて死亡した場合、借金は相続財産です。

債権者は、相続人に借金の返済を求めることができます。

不意に返済を求められると、今は払えないから待って欲しいなどと言ってしまうことがあります。

今は払えないから待って欲しいと交渉することは、相続人であることを認めたと言えます。

借金の支払猶予を求めることは、単純承認と見なされます。

誠実に対応しようと考えた行動であっても、動機は考慮されません。

相続放棄検討中、借金の支払猶予を求めることは避けるべき行為です。

危険(4)賃貸借契約の解除

被相続人が賃貸マンションなどで暮らしていることがあります。

賃貸マンションのお部屋を借りる権利は、相続財産です。

マンションの賃貸借契約を解除する行為は、相続財産を利用処分する行為です。

マンションの賃貸借契約を解除すると、単純承認と見なされます。

迷惑をかけないようと考えた行動であっても、動機は考慮されません。

相続放棄検討中、賃貸借契約の解除は避けるべき行為です。

③相続放棄をしても受け取れる財産

(1)生命保険の死亡保険金

被相続人の死亡をきっかけに、死亡保険金が支払われます。

生命保険の死亡保険金を受取る権利は、受取人の固有の財産です。

相続とは無関係だから、生命保険の死亡保険金を受け取っても単純承認になりません。

相続放棄検討中でも問題なく、受け取ることができます。

(2)香典や弔慰金

葬儀では、弔問客が香典を持ってきます。

香典や弔慰金は、葬儀の主宰者に対する贈与です。

相続とは無関係だから、香典や弔慰金を受け取っても単純承認になりません。

相続放棄検討中でも問題なく、受け取ることができます。

(3)遺族年金の請求

遺族年金は、年金に加入していた人が死亡したときに遺族に対して支給される年金です。

遺族年金を受け取る権利は、受取人の固有の財産です。

相続とは無関係だから、遺族年金を請求しても単純承認になりません。

相続放棄検討中でも問題なく、請求することができます。

(4)健康保険の埋葬料や葬祭費

健康保険の被保険者が死亡すると、埋葬料や葬祭費が支給されます。

埋葬料や葬祭費を受け取る権利は、相続財産ではありません。

相続とは無関係だから、健康保険の埋葬料や葬祭費を受け取っても単純承認になりません。

④単純承認を招く誤解

誤解(1)迷惑をかけないことを優先する

迷惑かけないようにと考えた行動が、単純承認につながります。

家主や管理会社に迷惑ではないかと思うと、賃貸借契約を解除してしまいます。

銀行口座を放置すると迷惑ではないかと思うと、預貯金を解約してしまいます。

債権者を無視すると失礼ではないかと思うと、借金の支払猶予を求めてしまいます。

良かれと思っても、単純承認になります。

誤解(2)後で説明すれば許してもらえる

相続財産を利用処分しても、後から説明すれば許してもらえると誤解しがちです。

一時的に使っても、後から説明して返せばいいと考えるかもしれません。

単純承認は、相続人としての客観的行動で判断されます。

動機や事情は、考慮されません。

後から説明しても、単純承認になります。

誤解(3)相続人として誠実に責任を果たそうとする

相続放棄をするにあたって、最低限の整理や対応をしようとするかもしれません。

本人の認識では、誠実に責任を果たす姿勢でしょう。

相続人として対応することは、単純承認と評価されます。

本人の認識は、考慮されません。

4相続財産が分からなくても相続放棄を判断するポイント

①相続放棄の期限3か月厳守が優先

相続放棄には、3か月の期限があります。

3か月の期限が過ぎてしまったら、相続放棄はできません。

相続財産調査に時間をかけすぎると、相続放棄ができなくなります。

相続財産調査の範囲に、正解はありません。

後から借金が出てくる不安を消せないなら、相続放棄を選択してもいいでしょう。

相続財産が分からなくても、期限内に結論を出す必要があります。

相続放棄の期限3か月厳守が優先です。

②相続財産の全容把握を目標にしない

相続財産が分からないと、相続放棄をすべきか判断に迷うかもしれません。

被相続人の生活状況によっては、相続財産全体を把握できないのは止むを得ないことです。

相続財産が分からないまま、相続放棄を検討することは不自然ではありません。

③借金の可能性は慎重に判断

被相続人が借金を抱えていた場合、慎重に判断する必要があります。

特に連帯保証人になっていることは、表に出にくいものです。

連帯保証債務の可能性がある場合、相続放棄を選択肢として検討するのは合理的です。

④プラスの財産がないから相続放棄

相続財産調査をしても、目立ったプラスの財産が見つからないことがあります。

後から借金が見つかったら、債務超過になるでしょう。

相続放棄をしたら、借金を相続しません。

目立ったプラスの財産が見つからない場合、安全策として相続放棄を検討します。

5後から財産が見つかっても相続放棄は撤回できない

①3か月以内でも相続放棄は撤回できない

相続放棄が認められると、撤回することはできません。

たとえ3か月以内であったとしても、撤回は認められません。

相続放棄の撤回を認めると、相続手続が混乱するからです。

②後から見つかった借金は返済不要

相続放棄が認められた後に、借金が見つかることがあります。

新たに見つかった借金は、返済不要です。

債権者は相続放棄をしたことを知らずに、督促してくるかもしれません。

相続放棄申述受理通知書を見せると、分かってもらえます。

③後から見つかった財産は相続できない

相続放棄が認められた後に、財産が見つかることがあります。

新たに見つかった財産は、相続できません。

相続放棄をしたときに知らなかったとしても、相続できません。

6相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄は、その相続でチャンスは1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできます。

高等裁判所の手続で2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。

一挙に、ハードルが上がると言ってよいでしょう。

相続放棄を検討している方は、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

被相続人契約の貸金庫を相続人が開ける方法

1貸金庫契約者が死亡すると利用停止になる

①貸金庫契約の契約上の地位は相続財産

被相続人が生前に、貸金庫契約をしていることがあります。

貸金庫の利用契約は、賃貸借契約と考えられます。

賃貸借契約における契約上の地位は、相続財産です。

契約上の地位は、相続人全員に相続されます。

一部の相続人が単独で利用することはできません。

一部の相続人が単独で利用できないから、単独で開扉することはできません。

②貸金庫の開扉は相続人全員の同意が必要

貸金庫を開扉することは、貸金庫の管理行為と考えられています。

貸金庫を開扉するためには、相続人全員の合意が必要です。

相続人全員の合意がないまま、銀行は貸金庫の開扉を認めません。

貸金庫の契約者が死亡すると、一部の相続人が単独で開扉することはできません。

貸金庫の契約者が死亡すると、事実上、利用停止になります。

③銀行が貸金庫の開扉を認めない理由

理由(1)貸金庫の中身は相続財産だから

貸金庫の契約者が死亡すると、貸金庫の中身は相続人が相続します。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

共有財産の管理行為は、共有者全員の合意が必要です。

共有者である相続人全員の合意がないと、銀行は開扉を認めません。

理由(2)貸金庫内の財産の帰属を確認する必要があるから

銀行は、貸金庫の中身を把握していません。

一部の相続人が貸金庫を開扉すると、中の財産を持ち出す可能性があります。

一部の相続人が勝手に財産を持ち出すと、他の相続人から強い抗議を受けることになるでしょう。

ときには、銀行が相続争いに巻き込まれるおそれがあります。

銀行が相続争いに巻き込まれると、銀行の信用は失墜するでしょう。

貸金庫内の財産はだれに帰属するのか、確認する必要があります。

銀行は信用失墜を免れるため、一部の相続人による単独開扉を認めません。

理由(3)本人確認や権限確認が厳格だから

貸金庫契約は、本人のみ開扉できることが安全の基礎です。

契約者が死亡した後は、当然開扉することはできません。

相続人であっても、遺産分割協議が成立するまで権限があるか判断できません。

貸金庫の開扉権限が確認できる書類を提出しないと、銀行は開扉を認めません。

④勝手に開扉すると相続トラブル

一部の相続人が勝手に開扉すると、深刻な相続トラブルに発展します。

貸金庫の中には、重要な財産が保管してあることが多いからです。

他の相続人から横領や財産隠しの疑いをかけられるでしょう。

相続人全員の同意なく開扉することは、慎むべき行為です。

2被相続人契約の貸金庫を相続人が開ける方法

方法①相続人全員の同意で開扉

相続人全員の同意と立会いのうえで、貸金庫を開扉します。

最も安全で、原則的な取り扱いです。

貸金庫契約における契約上の地位は、相続人全員が共有しているからです。

相続人全員が立会えなくても、印鑑証明書付き同意書があれば開扉できるのが一般的です。

銀行は、相続人全員の同意を確認して開扉を認めます。

貸金庫内の内容物は、相続人全員で確認します。

貸金庫内の内容物は、相続財産です。

遺産分割協議の対象になります。

方法②遺言執行者による開扉

(1)遺言執行者が遺言書の内容を実現する

遺言書は、作成するだけでは意味がありません。

遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。

遺言書で、遺言執行者を指名することができます。

(2)相続人の同意は不要

遺言執行者がいる場合、遺言執行者が貸金庫を開扉することができます。

遺言執行者は、遺言書の内容を実現する権限が与えられるからです。

相続人全員の同意は、不要です。

遺言執行者がいると、相続人は遺言執行者の妨害行為をすることができないからです。

(3)遺言書が無効だと相続人全員の同意

遺言書が無効になると、遺言執行者に権限はありません。

原則に立ち返って、相続人全員の同意が必要になります。

遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。

自筆証書遺言は、遺言者が自分で書いて作る遺言書です。

専門家の関与なしで作られるから、無効になる可能性が高い遺言書です。

自筆証書遺言を提示しても、銀行は相続人全員の同意を要求します。

家庭裁判所の検認手続を受けた後であっても、自筆証書遺言は無効になる可能性があるからです。

遺言書が無効になると、開扉に応じた銀行は訴えられるおそれがあります。

わずかなリスクでも回避したいから、相続人全員の同意を要求します。

(4)財産目録を作成

遺言執行者は、財産目録を作成する義務があります。

貸金庫を開扉したら、内容物をひとつひとつ確認します。

立会いをした相続人と一緒に、財産目録を作成します。

遺言執行者は、すみやかに次の事項を共有します。

・貸金庫の開扉の日時

・内容物の一覧

・遺言書に基づく処理方針

・引き渡し済の内容物の記録

すみやかに財産目録を作成し相続人に情報共有すると、透明性確保に役立ちます。

方法③事実実験公正証書

(1)公証人が立会いをする

相続人全員の同意と立会いのうえで、貸金庫を開扉するのが原則です。

さまざまな家族の事情から、相続人全員の同意と立会いが得られないことがあります。

事実実験公正証書とは、公証人がその場で見聞きした事実を書き記した公正証書です。

その時点で存在した事実・状況を公的に記録するために、作成します。

(2)貸金庫の内容物を公的に証明できる

貸金庫を開扉する際、公証人に立会いを依頼します。

公証人は、次の事項を確認して公正証書を作成します。

・貸金庫を開扉したときの内容物の状況

・貸金庫の中にあった書類や現金などの数量

・遺言書の存在の有無や状態、破損状況、封印の状況

公証人は、相続とは無関係な中立的立場です。

中立的立場の公証人が客観的事実を記録するから、内容物に関するトラブルを防止することができます。

他の相続人から銀行が訴訟を提起される心配がなくなります。

事実実験公正証書があれば、財産隠しなどのトラブルから銀行が守られます。

(3)銀行によっては事実実験公正証書は必須

事実実験公正証書は、法律上の義務ではありません。

相続人間のトラブルが予想される場合、大きな威力があります。

内容物に関するトラブルを防止できるから、銀行は貸金庫の開扉に応じます。

銀行はトラブルに巻き込まれることを非常に嫌います。

銀行によっては、事実実験公正証書は必須の扱いです。

(4)相続人は見守るだけ

事実実験公正証書を作成するのは、公証人です。

相続人は、特に何もすることはありません。

公証人と銀行担当者が手続するのを見守るだけです。

内容物にもよりますが、1時間程度で手続が終了します。

(5)公証人に手数料がかかる

事実実験公正証書には、作成手数料がかかります。

貸金庫の内容物を記録するから、内容物によって金額は異なります。

公証人は貸金庫がある銀行に出張してもらう必要があるから、出張費が加算されます。

方法④家庭裁判所の手続を利用

(1)行方不明の相続人に不在者財産管理人選任の申立て

さまざまな家族の事情から、相続人と疎遠になることがあります。

長期間疎遠になったまま連絡が取れず、行方不明になることがあります。

不在者財産管理人とは、行方不明の人の財産を管理する人です。

家庭裁判所に申立てをして、不在者財産管理人を選任してもらいます。

不在者財産管理人選任の申立てから選任まで、1~2か月程度かかります。

不在者財産管理人が立会いをして、貸金庫の開扉をすることができます。

貸金庫を開扉した後は、行方不明の相続人に代わって遺産分割協議をすることができます。

不在者財産管理人が遺産分割協議をする場合、家庭裁判所の許可が必要です。

(2)生死不明の相続人に失踪宣告の申立て

長期間行方不明になったままである場合、死亡の可能性が高いことがあります。

生死不明のまま長期間経過しても、生きている扱いです。

失踪宣告とは、生死不明の人を死亡扱いにする手続です。

家庭裁判所に申立てをして、失踪宣告をしてもらいます。

失踪宣告の申立てから失踪宣告まで、1年程度かかります。

失踪宣告を受けると、たとえ生きていても死亡と見なされます。

死亡と見なされるから、相続が発生します。

相続人が立会いをして、貸金庫の開扉をすることができます。

貸金庫を開扉した後は、相続人が遺産分割協議をすることができます。

(3)相続財産一部について遺産分割調停

貸金庫契約における契約上の地位は、相続人全員が共有しています。

貸金庫契約における契約上の地位は、相続財産だからです。

相続財産一部についてのみ、遺産分割調停を申し立てることができます。

貸金庫契約における契約上の地位についてのみ、遺産分割調停を申し立てることができます。

遺産分割調停とは、家庭裁判所の助力を得て相続人全員でする話し合いです。

家庭裁判所の助力を得ても話し合いがまとまらない場合、遺産分割審判がされます。

貸金庫契約における契約上の地位について審判を受けて、開扉することができます。

(4)家庭裁判所の手続は手間と時間と費用がかかる

家庭裁判所の手続は、安易に選択すべきではありません。

家庭裁判所の手続は、複雑です。

手間と時間と費用がかかるからです。

相続人全員の同意が得られない場合、最終的手段と考えるといいでしょう。

3貸金庫を開扉する流れ

①具体的手順

手順(1)貸金庫の存在の確認

手順(2)貸金庫がある銀行へ連絡

貸金庫契約者が死亡したことを伝えれば、開扉方法の案内をしてもらえます。

手順(3)相続人調査

必要な戸籍謄本を準備します。

手順(4)相続人全員の同意取得

手順(5)銀行へ事前予約

手順(6)必要書類の提出

開扉方法の案内で指示された必要書類を提出します。

手順(7)貸金庫の開扉

②必要書類

一般的な必要書類は、次のとおりです。

・銀行指定の貸金庫開扉依頼書

・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

・相続人全員の戸籍謄本

・相続人全員の印鑑証明書

・相続人全員の同意書

・契約時の届出印

・貸金庫の鍵、カード

貸金庫の鍵、カードを紛失しているときは、別途手続と手数料が必要です。

4遺言書を貸金庫に入れると開扉できない

①遺言執行者の権限を証明できない

遺言執行者がいる場合、遺言執行者が貸金庫を開扉することができます。

遺言執行者が貸金庫を開扉する場合、遺言執行者であることを銀行に示す必要があります。

遺言書が貸金庫内にあると、遺言執行者であることを示すことができません。

貸金庫内に遺言書があるからと説明しても、銀行は納得してくれません。

遺言書を貸金庫に入れると、遺言執行者が開扉できなくなります。

②公正証書遺言は秘密保持に最適

遺言書には、プライベートな内容が書かれます。

生前は相続人などに、内容を知られたくないと考えるでしょう。

貸金庫に保管すれば、安心と考えるかもしれません。

貸金庫契約者が死亡した後に開扉するためには、相続人全員の同意が必要です。

相続人全員の同意がないと開扉できないから、相続人が困ります。

遺言書を貸金庫に入れると、遺言執行者が開扉できなくなります。

遺言書の内容を秘密にしたい場合、公正証書遺言がおすすめです。

公正証書遺言原本は、公証役場が厳重に保管するからです。

遺言者の生前は、公正証書遺言の内容だけでなく有無も秘密にされます。

遺言者が死亡した後に、相続人は遺言書検索システムで遺言書の有無を調べることができます。

遺言者が死亡した後に、相続人は公正証書遺言の謄本請求をすることができます。

公正証書遺言の謄本があれば、遺言執行者が貸金庫を開扉することができます。

公正証書遺言は、遺言書の秘密保持に最適です。

5貸金庫の相続と遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

貸金庫には財産などの重要なものの他に、人目にさらしたくないものが預けてある場合があります。

遺言書は家族のためを思って書くことが多いでしょう。

家族のために書いたものの、生前に家族には見せたくない場合も少なくありません。

貸金庫は、自分だけが開けられると思うと、遺言書を預けたくなるかもしれません。

貸金庫に遺言書を預けると安心とすすめている自称専門家もいます。

相続が発生すると、貸金庫が開けられなくなることはあまり知られていません。

貸金庫に遺言書を預けたまま、相続が発生すると相続人全員の協力が必要になります。

遺言書の内容によって相続手続の方針が変わるからです。

単に遺言書を人目にさらしたくないのであれば、公正証書遺言がおすすめです。

貸金庫の相続も遺言書作成も司法書士はサポートしています。

遺言書作成を考えている方と貸金庫の相続をしたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。