このページの目次

1家族が死亡したら死亡届提出

①死亡届は戸籍法の届出

人が死亡したら、死亡届の提出が義務付けられています。

死亡届は、戸籍法の定めにより行う届出です。

死亡届を提出する場合、死亡診断書(死体検案書)が必要になります。

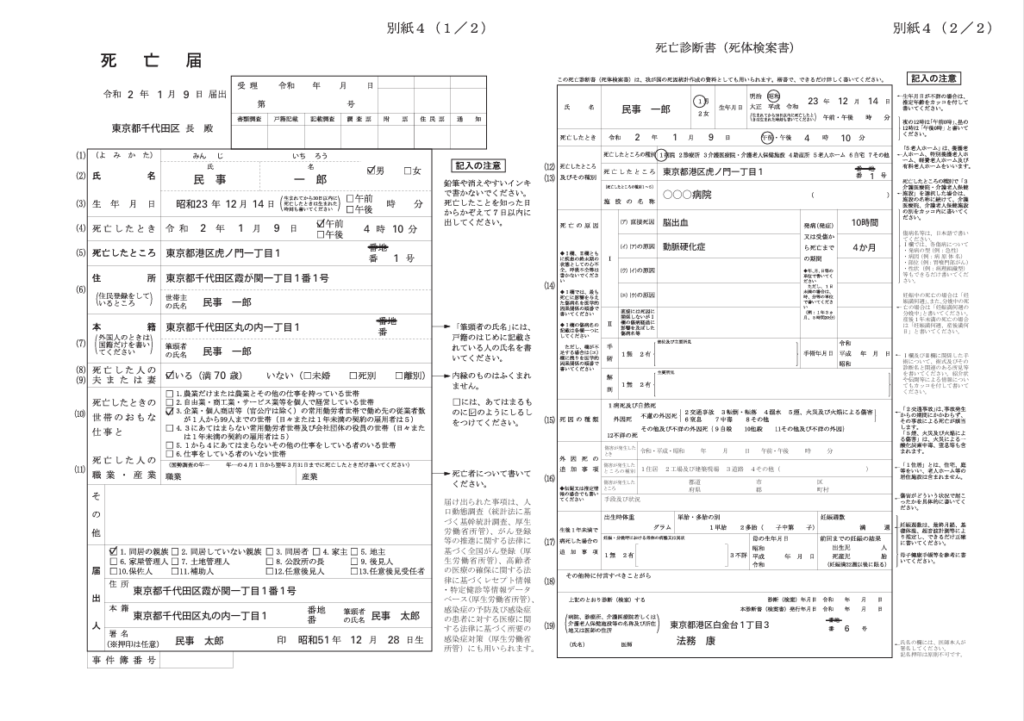

死亡届と死亡診断書(死体検案書)は、1枚の用紙に印刷されています。

左半分が死亡届で、右半分が死亡診断書(死体検案書)です。

死亡届は、届出人が記載します。

死亡診断書(死体検案書)は、医師が記載します。

死亡診断書と死体検案書は、人の死亡を医学的・法律的に証明する文書です。

死亡診断書は、医師が診療していた傷病に関連して死亡したときに作成されます。

死体検案書は、医師が診療していた傷病に関連して死亡したとき以外に作成されます。

死亡診断書と死体検案書の効力に、ちがいはありません。

死亡届を提出すると、戸籍に死亡が記録され住民登録が抹消されます。

②死亡届の提出先

死亡届の提出先は、次の市区町村役場です。

(1)死亡した人の本籍地

(2)届出人の住所地

(3)死亡地

死亡した人の住所地の市区町村役場に、提出することはできません。

③死亡届の提出期限

死亡届の提出には、提出期限があります。

死亡の事実を知ってから、7日以内です。

国外で死亡した場合は、死亡の事実を知った日から3か月以内です。

④死亡届の届出人

死亡届の届出人は、次のとおりです。

(1)同居の親族

(2)その他の同居人

(3)家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人

上記の人は順序に関わらず、届出人になることができます。

次の人は、届出をすることができます。

(1)同居の親族以外の親族

(2)後見人、保佐人、補助人、任意後見人

(3)任意後見受任者

死亡届の届出義務は、ありません。

⑤届出人が記入した後に使者が市区町村役場に提出できる

死亡届は、届出人が記載します。

死亡診断書(死体検案書)は、医師が記載します。

届出人と医師が記入したら、死亡届はできあがりです。

できあがった死亡届は、だれが市区町村役場に持って行っても構いません。

市区町村役場に持って行く人は、届出人ではなく使者だからです。

葬儀業者の人が使者として市区町村役場に持って行っても差し支えありません。

⑥死亡届提出後に埋火葬許可証

死亡届の提出と一緒に、埋火葬許可証の発行申請をします。

埋火葬許可証とは、死亡した人を埋火葬する許可を証明する書類です。

死亡してから24時間経過した後、火葬します。

埋火葬許可証がないと、火葬を執行することができません。

火葬を執行すると、埋火葬許可証に執行済のスタンプが押されます。

執行済の埋火葬許可証は、納骨のときにも必要になります。

無くさないように、大切に保管しましょう。

2死亡届提出から戸籍反映まで2週間程度

①死亡を戸籍に記載するのは本籍地の市町村

戸籍とは、その人の身分関係が記録されている帳簿です。

本籍地の市町村役場に、備えてあります。

死亡届は、死亡した人の本籍地の市区町村役場に提出することができます。

提出された市区町村役場で、死亡届は処理されます。

本籍地の市区町村役場に提出した場合、死亡届提出から戸籍反映までおおむね1週間程度かかります。

提出した市町村役場で処理するから、比較的早く戸籍に反映します。

死亡届は、本籍地以外にも届出人の住所地や届出人の住所地に提出することができます。

本籍地以外の市区町村役場に提出した場合、受付をするだけです。

死亡届は、本籍地の市町村役場に回送されます。

少なくとも、回送する手間と時間分は余計に時間がかかります。

回送の時間を考えると、戸籍に反映するまで時間がかかります。

本籍地以外の市区町村役場に提出した場合、死亡届提出から戸籍反映までおおむね2週間程度かかります。

②死亡の記載例

死亡届が提出されると、戸籍に死亡事項が記録されます。

戸籍には、次のように記載されます。

【死亡日】令和〇年〇月〇日

【死亡時分】午後〇時〇分

【死亡地】愛知県名古屋市中区

【届出日】令和〇年〇月〇日

【届出人】親族 〇〇〇〇

相続手続において、死亡日が最も重要です。

死亡日によって、相続人が決まるからです。

複数の人が死亡した場合、死亡の前後で相続人が変わります。

相続人になるはずだった人が先に死亡した場合、代襲相続になります。

相続人が後に死亡した場合、数次相続になります。

同じ日に死亡した場合、時分を見て前後を判断します。

代襲相続では、被代襲者の直系卑属が代襲相続人になります。

相続人になるはずだった人に配偶者がいる場合、配偶者は相続人になりません。

配偶者は、直系卑属ではないからです。

数次相続では、死亡した相続人の相続人が相続します。

死亡した相続人に配偶者がいる場合、配偶者は相続人になります。

配偶者は、必ず相続人になるからです。

相続人調査は、戸籍の記載を見て慎重に判断します。

③相続手続で死亡が記載された戸籍謄本が必要になる

相続手続では、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要になります。

死亡届を提出した直後に、戸籍謄本を取得しても死亡が反映していません。

死亡が記載されていない戸籍謄本では、相続手続を進めることはできません。

相続手続では、死亡が記載された戸籍謄本が必要になります。

④失踪宣告がされたときの戸籍の記載例

戸籍には、次のように記載されます。

【死亡とみなされる日】令和〇年〇月〇日

【失踪宣告の裁判確定日】令和〇年〇月〇日

【届出日】令和〇年〇月〇日

【届出人】親族 〇〇〇〇

家族が行方不明になってから、長期間経過していることがあります。

相当長期間、行方不明になっている場合、死亡している可能性が高い場合があります。

条件を満たした場合、死亡の取り扱いをすることができます。

失踪宣告とは、行方不明の人が死亡した取り扱いとするための手続です。

失踪宣告がされたら、たとえ死亡していなくても死亡した取り扱いをします。

残された家族のために、行方不明者を死亡したものと扱う制度が失踪宣告の制度です。

失踪宣告がされると、死亡した取り扱いをします。

死亡の取り扱いがされるから、相続が発生します。

失踪宣告によって相続が発生する場合、死亡とみなされる日が最も重要です。

死亡とみなされる日によって、相続人が決まるからです。

相続人調査は、戸籍の記載を見て慎重に判断します。

⑤認定死亡の戸籍の記載例

認定死亡があったとき、戸籍には次のように記載されます。

【死亡日】令和〇年〇月〇日

【死亡時分】推定午後〇時

【死亡地】千葉県南房総市沖

【報告日】令和〇年〇月〇日

【報告者】館山警察署長

大災害や大事故に巻き込まれたとき、遺体が発見できないことがあります。

遺体が見つからないと、行方不明と言わざるを得ません。

医師が死亡診断書を作成することができないからです。

大災害や大事故に巻き込まれて死亡の可能性が非常に高いのに、行方不明と扱うのは不都合が多いでしょう。

認定死亡とは、大災害や大事故に巻き込まれて死亡の可能性が非常に高いときに官公署の報告で死亡と取り扱う制度です。

官公署による死亡の報告で、戸籍に死亡の記載がされます。

認定死亡で相続が発生します。

相続人調査は、戸籍の記載を見て慎重に判断します。

⑥高齢者消除の戸籍の記載例

高齢者消除があったとき、戸籍には次のように記載されます。

【高齢者消除の許可日】令和〇年〇月〇日

【除籍日】令和〇年〇月〇日

100歳を大幅に超えているにもかかわらず、戸籍に死亡の記載がない人がたくさんいます。

高齢者消除とは、100歳以上の高齢者で所在不明の人について法務局長の許可を得て戸籍から消除する制度です。

高齢者消除は、単なる戸籍の整理作業に過ぎません。

失踪宣告や認定死亡とちがい、死亡と扱われません。

「高齢者につき死亡と認定」と記載がされるものの、死亡ではありません。

高齢者消除は戸籍に死亡と認定と書かれても、相続が発生しません。

高齢者消除されていても、生きている扱いだからです。

高齢者消除されている人は、現実的にも死亡の可能性が非常に高いでしょう。

死亡と扱うためには、あらためて失踪宣告を受ける必要があります。

相続人調査は、戸籍の記載を見て慎重に判断します。

3死亡届は提出前にコピー

①死亡届のコピーが必要になるケース

死亡届は、提出先の市区町村役場の窓口に提出します。

書類に問題がなければ、受理されます。

受理された後、死亡届は返却されません。

死亡届を提出する前に、コピーを取っておきましょう。

死亡届と死亡診断書(死体検案書)は、セットになっています。

死亡届と死亡診断書(死体検案書)のコピーが必要になるからです。

例えば、次の手続で必要になります。

(1)健康保険の喪失

(2)雇用保険の喪失

(3)労災保険の請求

(4)生命保険の請求

(5)自動車保険・損害保険の手続

(6)携帯電話の解約

(7)国民年金・厚生年金・共済年金の受給

(8)埋葬料・葬祭費の請求

(9)自動車などの名義変更

(10)公共料金の名義変更

上記を参考にして、多めにコピーを取っておきましょう。

②死亡届のコピーをとるタイミング

死亡が確認されたら、医師が死亡診断書(死体検案書)を作成します。

死亡日当日に死亡診断書(死体検案書)が渡されます。

届出人が死亡届を作成します。

死亡届を市区町村役場に提出するのは、死亡日当日か翌日でしょう。

死亡届を提出する場合、一緒に埋火葬許可証の発行申請をします。

火葬するためには、埋火葬許可証が必要です。

火葬場を予約するため、死亡届の提出が最優先になります。

少なくとも死亡日の翌日までに死亡届のコピーを取っておくのがおすすめです。

家族が死亡すると、親戚や知人への連絡で忙しくなります。

死亡届の提出期限は、7日以内です。

火葬することを考えると、余裕はありません。

葬儀業者の人に死亡届を提出してもらう場合、コピーも一緒に依頼するといいでしょう。

③コピーを忘れたら死亡届記載事項証明書を請求

市区町村役場で死亡届が受理されたら、返却されません。

死亡届のコピーを忘れた場合、死亡届記載事項証明書を発行してもらうことができます。

死亡届記載事項証明書を請求できるのは、利害関係がある人で、かつ、特別な理由がある場合だけです。

死亡届記載事項証明書の請求先は、市区町村役場か法務局のいずれかです。

死亡届のコピーを忘れたら、死亡届記載事項証明書を請求します。

④コピーを忘れたら死亡診断書や埋火葬許可証で

市区町村役場で死亡届が受理されたら、返却されません。

死亡届は、原則として、非公開です。

死亡届記載事項証明書を請求できる人は、限られています。

死亡届記載事項証明書を請求できる人であっても特別な理由が認められない場合、発行してもらえません。

死亡届のコピーを忘れた場合、別の書類を提出することができるかもしれません。

手続先に問い合わせてみましょう。

多くの手続先は、死亡の確認がしたいだけでしょう。

死亡の事実を確認する方法は、複数あります。

医師に依頼して、死亡診断書を作成してもらうことができます。

埋火葬許可証や埋火葬許可証発行済証明書を用意できるでしょう。

死亡の記載がある住民票や戸籍謄本を取得できます。

死亡届のコピーを忘れても、手続ができなくなることはありません。

4遺産承継サポート(遺産整理業務)を司法書士に依頼するメリット

家族が死亡した場合、最初に行う手続が死亡届の提出です。

たくさんの相続手続が始まります。

大切な家族を失ったら大きな悲しみに包まれます。

悲しみに包まれていても、日常の家事や仕事をする必要があります。

たくさんの用事と相続手続が押し寄せてきます。

相続は一生の間に、何回も経験するものではありません。

相続手続で使われる言葉の多くは、法律用語です。

ふだん聞き慣れない言葉があふれています。

ほとんどの人にとって、相続手続は不慣れなものです。

大切な家族を亡くして、力を落としているでしょう。

相続手続をするのは、大きな負担になります。

事例によっては、家庭裁判所の助力が必要になる場合があります。

専門家のサポートがないと難しい手続があります。

司法書士などの専門家に、相続手続を丸ごと依頼することができます。

確実に相続手続をしたい方は司法書士などの専門家に遺産整理業務を依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。