このページの目次

1自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる

①自筆証書遺言は保管場所に困る

遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。

自筆証書遺言とは、自分で書いて作る遺言書です。

ひとりで作ることができるから、手軽です。

公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。

自筆証書遺言作成後は、保管場所に困ります。

保管場所を家族と共有すると、破棄や改ざんのリスクがあります。

保管場所を家族と共有しないと、紛失や見つからないリスクがあります。

自筆証書遺言は、保管場所に困ります。

②法務局に提出して保管してもらえる

自筆証書遺言を作成後、作成した遺言書を法務局に保管してもらうことができます。

提出された自筆証書遺言は、法務局で厳重に保管されます。

破棄や改ざんリスクがないから、トラブル防止に役立ちます。

③法務局保管制度利用で検認不要

自宅などで自筆証書遺言を見つけたら、家庭裁判所に提出して開封してもらう必要があります。

検認手続とは、自筆証書遺言を家庭裁判所に提出して開封してもらう手続です。

検認手続は、遺言書の変造や改ざんを防止する手続です。

法務局保管制度を利用した場合、検認手続は不要です。

提出された自筆証書遺言は、法務局で厳重に保管されるからです。

2自筆証書遺言の法務局保管制度利用のデメリット

デメリット①内容の有効性はチェックされない

自筆証書遺言の保管申請を受け付けるとき、法務局は形式チェックをします。

形式チェックの具体的内容は、次の点です。

・自書してあるか

・署名があるか

・日付があるか

・押印があるか

形式面に問題がなければ、保管を受付けます。

遺言書の内容の有効性は、チェックしません。

例えば、次のような遺言書は、法務局は問題がないと判断します。

「お兄ちゃんに、家をまかせる」

上記遺言書は、次の点があいまいです。

・お兄ちゃんとは、だれか

・家とは、どの不動産か

・まかせるとは、何を意味するのか

上記遺言書のようなあいまいな表現では、遺言者が死亡した後に家族が困ります。

遺言書があっても、遺言書の内容を実現できないからです。

法務局が保管を受付けても、遺言書の内容が無効である可能性があります。

遺言書の内容を自分で適切に整えるためには、弁護士や司法書士レベルの法律知識が必要です。

知識がないまま遺言書を作成すると、保管されたのに最悪の結果になりかねません。

デメリット②本人が法務局へ出向く必要がある

(1)出張してもらう制度はない

法務局保管制度を利用する場合、本人が法務局に出向く必要があります。

家族などが代理で、保管申請をすることはできません。

たとえ遺言者本人が病気であっても、本人が出向かないと法務局保管制度は利用できません。

公正証書遺言を作成するときのように、出張してもらう制度はありません。

(2)法務局の業務時間は平日昼間のみ

遺言者に体力があっても、時間が作れないことがあります。

法務局の業務時間は、平日の昼間のみだからです。

法務局の業務時間に出向くことができないと、法務局保管制度を利用することはできません。

デメリット③保管申請ができる法務局は限られている

(1)申請できる法務局は限られている

自筆証書遺言保管制度の保管申請は、全国どこの法務局でもできるわけではありません。

自筆証書遺言保管制度の保管申請は、次の地を管轄する法務局に申請できます。

・遺言者の住所地

・遺言者の本籍地

・遺言者所有の不動産の所在地

法務局の管轄は、法務局のホームページで確認することができます。

(2)遺言書保管所は限られている

遺言書保管事務を扱う法務局は、限られています。

遺言書保管所とは、遺言書保管事務を扱う法務局です。

近くの法務局が遺言書保管所に指定されていない場合、指定の法務局に出向く必要があります。

例えば、名古屋市内であれば熱田出張所や名東出張所は遺言書保管所に指定されていません。

近くに熱田出張所や名東出張所があっても、名古屋法務局本局まで出向く必要があります。

(3)地方では管轄が広い

地方では、法務局の管轄が非常に広域です。

最寄りの法務局であっても、距離が遠いことがあります。

例えば、岐阜県高山支局の管轄は、東京都23区よりはるかに広域です。

遺言書保管所まで数十キロ離れていることも、珍しくありません。

デメリット④指定の様式の遺言書のみ保管申請ができる

自筆証書遺言の保管申請をするためには、指定様式に適合する必要があります。

民法上自筆証書遺言として問題がなくても、保管申請ができません。

法務局保管制度を利用するための主なルールは、次のとおりです。

・A4サイズ

・模様や彩色がないもの

・上部余白5ミリ以上、下部余白10ミリ以上、左余白20ミリ以上、右余白5ミリ以上

・片面のみ記載

・ページ番号が書いてあること

例1/2、2/2等

・金属製の綴じ具で留められていないこと

上記のルールに違反する遺言書は、保管申請を受け付けてもらえません。

法務局保管制度を利用したいのであれば、作り直す必要があります。

デメリット⑤内容変更の手続が煩雑

(1)書き直しに二段階の手続

遺言書を作成した後に、内容変更をしたくなることがあるでしょう。

少し書き直しをしたいと、考えることがあります。

保管中の自筆証書遺言を書き直す場合、二段階の手続が必要です。

・法務局に出向いて、保管の撤回申請

・法務局に出向いて、書き直した遺言書の保管申請

(2)手続は完全予約制

法務局保管制度を利用する場合、完全予約制です。

体調に波がある人や移動が難しい人にとっては、大きな負担になります。

(3)保管の撤回をしても遺言書は有効

保管の撤回申請は、遺言書の効力を撤回するわけではありません。

法務局の保管を撤回して、自分で保管することができるからです。

遺言書の効力を撤回したい場合、自分で確実に破棄する必要があります。

相続発生後に複数の遺言書が見つかると、トラブルに発展するおそれがあります。

デメリット⑥住所や氏名に変更があるときは届出が必要

法務局保管制度を利用した後に、登録内容が変更になることがあります。

登録内容の変更の届出が必要です。

登録内容は、次のとおりです。

・遺言者の住所や氏名

・受遺者の住所や氏名

・遺言執行者の住所や氏名

・死亡時通知人の住所や氏名

適切に届出をしていないと、関係遺言書保管通知が届かなくなるおそれがあります。

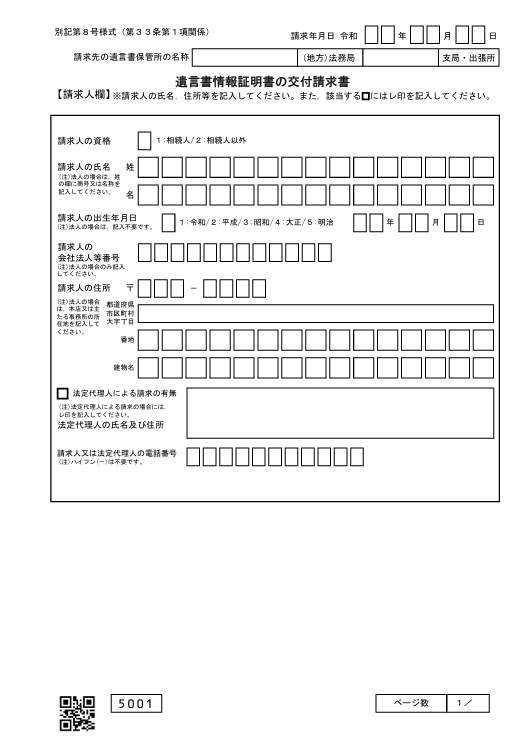

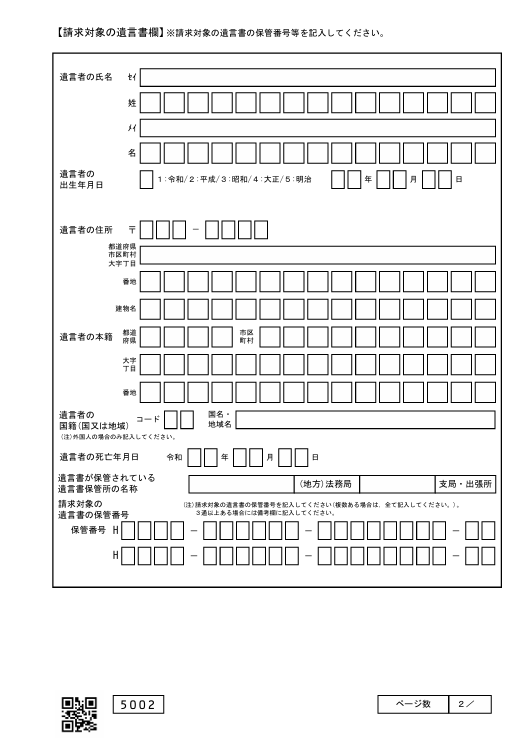

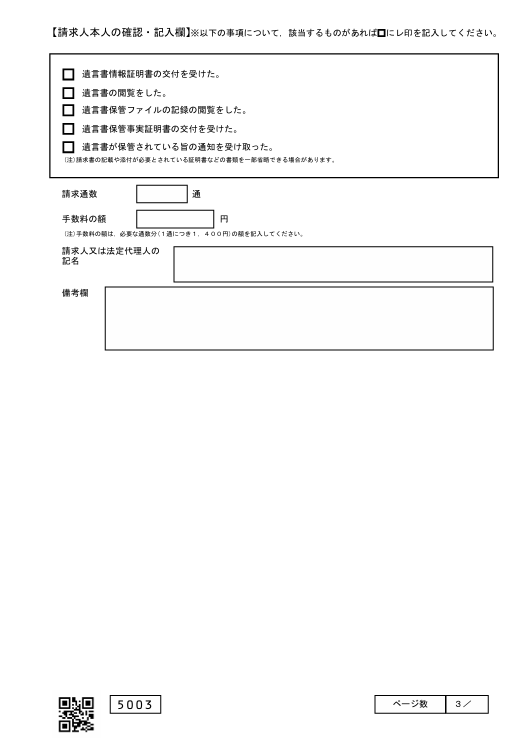

デメリット⑦遺言書情報証明書を取得してから執行

(1)検認不要でも手間と時間がかかる

遺言者が死亡したら、公正証書遺言は直ちに執行することができます。

自筆証書遺言の法務局保管制度を利用した場合、すぐに執行することはできません。

遺言書情報証明書を取得しないと、内容を確認することができないからです。

法務局保管制度を利用すると、検認手続が不要になります。

検認手続が不要になっても、家族には遺言書情報証明書を取得する手間と時間がかかります。

窓口で遺言書情報証明書を請求する場合は、法務局の予約が必要です。

遺言書情報証明書を請求すると、審査のため相当時間待たされることになります。

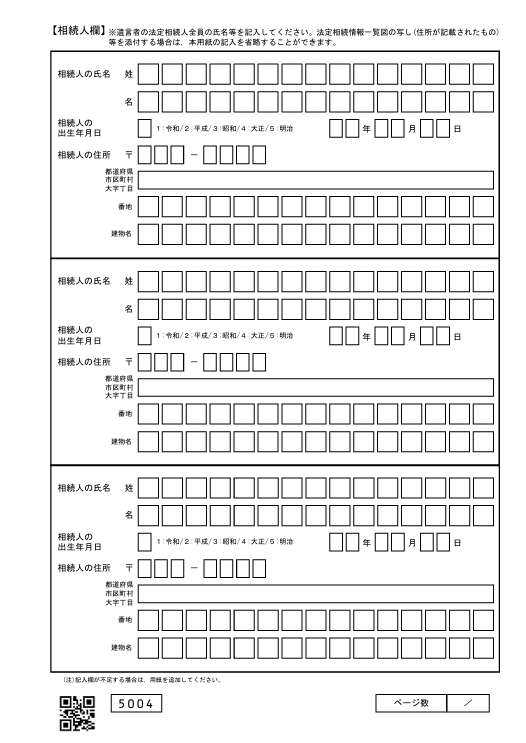

(2)遺言書情報証明書を請求するときの必要書類

・遺言者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

・相続人全員の現在戸籍

・相続人全員の住民票または戸籍の附票

・請求者の本人確認書類

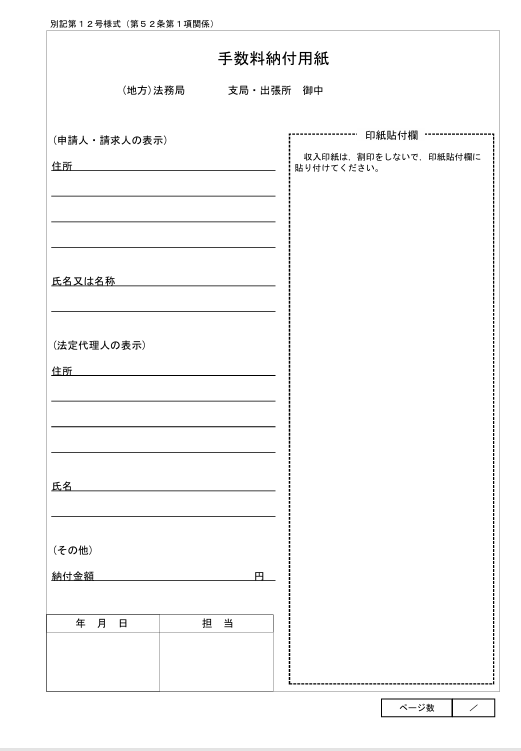

(3)手数料

手数料は、遺言書情報証明書1通につき1400円です。

収入印紙1400円分を手数料納付用紙に貼り付けて、納入します。

(4)遺言書情報証明書は郵送請求ができる

遺言書情報証明書の請求は、窓口に出向いて請求する方法の他に郵送請求ができます。

窓口請求は、法務局の予約が必要です。

郵送請求の場合、返信用封筒と切手を準備する必要があります。

往復の郵送時間も含めて、発行までに1か月程度の時間がかかります。

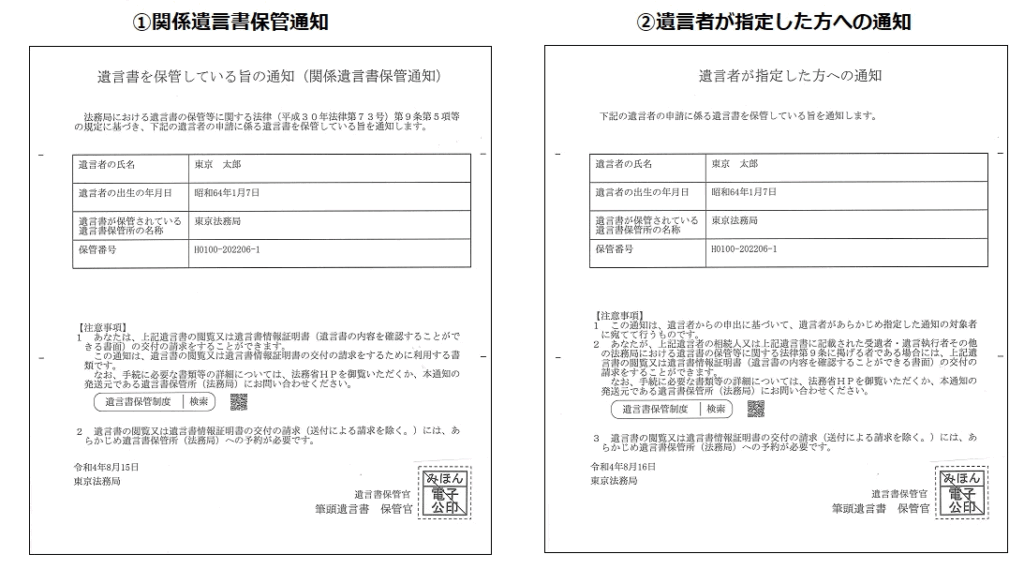

(5)関係遺言書保管通知では内容が分からない

法務局保管制度を利用した場合、遺言者が死亡すると法務局から通知があります。

関係遺言書保管通知とは、自筆証書遺言を保管していることをお知らせする通知です。

法務局保管制度を利用したことを一切伝えていなくても、保管事実が伝わります。

関係遺言書保管通知では、遺言書の内容は分かりません。

関係遺言書保管通知を受け取った後、あらためて遺言書情報証明書で確認します。

デメリット⑧遺言書は家族に返還されない

法務局保管制度を利用した場合、遺言書の返還を請求できるのは遺言者のみです。

遺言者が死亡した場合、家族が望んでも遺言書は返還されません。

遺言書の原本は、直接見ることはできません。

3法務局保管制度利用がおすすめの人

①保管だけ心配な人はおすすめ

法務局保管制度の最大のメリットは、遺言書を安全に保管できることです。

保管だけ心配な人は、法務局保管制度がおすすめです。

具体的には、弁護士や司法書士レベルの法律知識がある人です。

②とりあえず遺言書を作りたい人は公正証書遺言

とりあえず遺言書を作成したいと考える人は、おすすめできません。

法務局が遺言書を保管していても、トラブルに発展する可能性があるからです。

法務局が保管を受付けたことは、安心材料にはなりません。

③公正証書遺言は安心確実でおすすめ

公正証書遺言は、公証人が関与して作成します。

公証人は、遺言者の本人確認をして本人の意思確認をしたうえで公正証書遺言を作成します。

公証人は、法律の専門家です。

書き方ルールの違反で遺言書が無効になることは、考えられません。

遺言書内容があいまいで執行できなくなることは、考えられません。

公正証書遺言は、安心確実です。

公証人が関与する公正証書遺言を強くおすすめします。

4遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書がある場合、相続財産について、相続人全員で、分け方を合意する必要はありません。

トラブルになりやすい遺産分割協議で、相続人全員で合意をしなくていいのは大きなメリットです。

せっかく遺言書を作成しても、遺族に見つけてもらえなければ意味がありません。

同時に、死亡する前に自分に都合の悪い遺言書を隠したり捨ててしまったりする心配があります。

さらに、遺言書には厳格な書き方ルールがあります。

ルールが守られていない遺言書は無効になります。

書き方のルールは守られていても、内容があいまいだったり、不適切であったために、実現できない遺言書も少なくありません。

せっかく遺言書を書くのであれば、家族を幸せにできる遺言書を確実に作りましょう。

司法書士は、確実な遺言書を作るお手伝いをします。

家族のために適切で確実な遺言書を作りたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。