このページの目次

1家庭裁判所で検認手続

①検認手続で遺言書を開封する

相続が発生すると、家族はたくさんの相続手続をすることになります。

自宅などで遺品整理をしていると、遺言書が見つかることがあります。

相続人であれば、遺言書の内容が気になるかもしれません。

自宅などで遺言書を見つけても、勝手に開封してはいけません。

自宅などで見つけた遺言書は、家庭裁判所に提出する必要があります。

検認手続とは、自宅などで見つけた遺言書を家庭裁判所に提出して開封してもらう手続です。

②検認手続が必要な理由

(1)遺言書があると相続人に知らせる

自宅などで遺言書を見つけたら、家庭裁判所に遺言書検認の申立てをします。

家庭裁判所は遺言書検認の申立てを受付けたら、相続人全員を家庭裁判所に呼び出します。

遺言書の開封に立会いをしてもらうためです。

相続人全員に遺言書があることを知らせて、立会いをしてもらいます。

相続人立会いで開封することで、手続きの透明性を確保することができます。

(2)遺言書の改ざん防止

遺言書を開封したら、遺言書の形状や状態を確認します。

遺言書の状態や形状は、検認調書に取りまとめます。

検認期日以降に遺言書を改ざんすると、検認調書と照らし合わせることで明らかになります。

検認手続は、遺言書の改ざん防止のために行います。

(3)相続手続ができない

検認手続をしても検認手続をしなくても、遺言書の効力に影響はありません。

検認手続をしなくても、遺言書は無効になりません。

検認手続が必要なのに検認手続をしていないと、相続手続を進めることができません。

預貯金の解約がしたくても、銀行などの金融機関は受付をしてくれません。

不動産の名義変更をしたくても、法務局は受付をしてくれません。

(4)勝手に開封するとペナルティー5万円

自宅などで見つけた遺言書は、家庭裁判所で検認手続をします。

検認手続が必要なのに勝手に開封すると、ペナルティーの対象になる可能性があります。

ペナルティーの内容は、5万円以下の過料です。

過料は行政罰だから、前科がつきません。

③検認手続に手間と時間がかかる

遺言書検認の申立てには、次の書類が必要です。

(1)申立人の戸籍謄本

(2)申立人の住民票

(3)遺言者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

(4)遺言者の住民票の除票

(5)相続人の戸籍謄本

(6)相続人の住民票

(7)収入印紙

(8)家庭裁判所が手続で使う郵便切手

上記の書類を準備するには、相当な時間と手間がかかります。

遺言書検認の申立てをしてから検認期日までに、1か月程度かかります。

検認手続には、手間と時間がかかります。

④遺言書の有効無効は判断しない

遺言書の検認手続は、改ざんや変造を防止するための手続です。

検認手続で遺言書の有効無効は、判断しません。

遺言書の検認をしても、無効の遺言は無効です。

遺言書の検認をしなくても、有効の遺言は有効です。

遺言書の検認をしたからと言って、無効の遺言書が有効になることはありません。

遺言書の検認をしても、遺言書が有効と確認されたわけではありません。

⑤公正証書遺言は検認不要

公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。

公正証書遺言作成後、遺言書原本は公証役場で厳重に保管されます。

公正証書遺言は厳重保管されるから、改ざんや変造があり得ません。

遺言書の検認手続は、改ざんや変造を防止するための手続です。

公正証書遺言は、検認不要です。

すぐに遺言執行をすることができるから、相続人の事務負担が軽くなります。

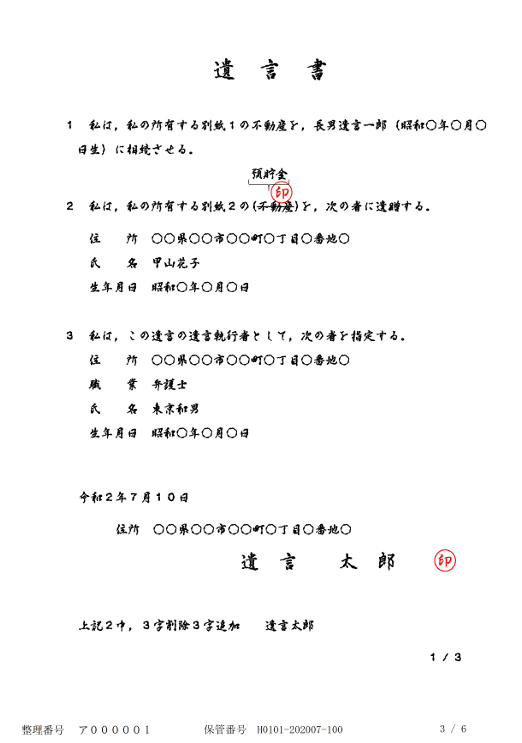

2自筆証書遺言で検認不要なケース必要なケース

ケース①法務局保管制度利用の自筆証書遺言 検認不要

自筆証書遺言は、自分で保管するのが原則です。

自筆証保遺言は、保管に困ります。

保管場所を家族と共有していると、遺言書を改ざんされるリスクがあります。

保管場所を家族と共有していないと、相続発生後に見つけられなくなるリスクがあります。

法務局保管制度とは、自筆証書遺言を法務局に提出して保管してもらう制度です。

法務局は自筆証書遺言を受付けたら、厳重に保管します。

相続人が偽造や変造することは、あり得ません。

改ざんや変造を防止するための手続は、不要です。

法務局保管制度利用の自筆証書遺言は、検認手続をする必要がありません。

ケース②自宅などで見つかった自筆証書遺言 検認必要

自宅などで自筆証書遺言が見つかったら、家庭裁判所で検認手続が必要です。

家庭裁判所で自筆証書遺言を開封してもらって、遺言書の状態や形状を確認してもらいます。

検認手続が必要なのに検認手続をしていないと、相続手続が進められなくなります。

ケース③遺言書を勝手に開封してしまった 検認必要

家庭裁判所に提出して開封してもらうルールがあることを知らないと、遺言書を開封してしまうことがあります。

ルールを知っていても遺言書と気づかず、開封してしまうかもしれません。

封筒に何も書いてないと、遺言書であることに気づけないでしょう。

遺言書を開封してしまっても、検認手続は必要です。

うっかり開封してしまっても、改ざんや変造を防止する必要があるからです。

遺言書を開封してしまっても、遺言書は無効になりません。

うっかり開封してしまったことを正直に話すといいでしょう。

ケース④封がされていない自筆証書遺言 検認必要

遺言書が封筒に入っているだけで、封がされていないことがあります。

封がされていない自筆証書遺言は、検認が必要です。

封がされていなくても、改ざんや変造を防止する必要があるからです。

封がされていなくても、遺言書は無効になりません。

自筆証書遺言には、厳格な書き方ルールがあります。

封筒の封をすることは、条件にないからです。

封がしてあっても封がされていなくても、遺言書の有効無効に影響はありません。

ケース⑤封筒に入っていない自筆証書遺言 検認必要

封筒などに入っていない状態で、自筆証書遺言が見つかることがあります。

封筒に入っていない自筆証書遺言は、検認が必要です。

封筒に入っていなくても、改ざんや変造を防止する必要があるからです。

封筒に入っていなくても、遺言書は無効になりません。

封筒に入れることは、条件にないからです。

ケース⑥遺言書が複数見つかった 検認必要

遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。

複数見つかった遺言書のうち、公正証書遺言は検認手続が不要です。

自筆証書遺言は、検認手続が必要です。

自筆証書遺言が複数見つかったら、すべて検認手続が必要です。

すべての遺言書に、改ざんや変造を防止する必要があるからです。

3法務局保管制度は検認不要でも注意点がある

注意①遺言書は全文自書

自筆証書遺言は、原則として全文を遺言者本人が自分で書く必要があります。

全文をパソコンなどで作って、署名するだけでは無効になります。

例外は、財産目録です。

財産目録は、パソコンで作成したり通帳などをコピーすることができます。

遺言者が自書していない財産目録は、各ページに署名押印が必要です。

遺言書は、全文自書が原則です。

注意②保管申請は本人が法務局へ出向く

法務局保管制度を利用するためには、遺言者本人が保管申請をする必要があります。

保管申請は、代理人を立てて依頼することはできません。

法務局に予約をしたうえで、遺言者本人が出向く必要があります。

公正証書遺言を作成する場合は、公証人に出張をしてもらうことができます。

法務局保管制度には、このような出張してもらう制度はありません。

遺言者本人が法務局に出向けないと、法務局保管制度を利用することができなくなります。

保管申請は、本人が法務局へ出向く必要があります。

注意③保管申請ができる法務局は限られている

自筆証書遺言保管申請ができる法務局は、次の地を管轄する法務局のみです。

(1)遺言者の住所地

(2)遺言者の本籍地

(3)不動産の所在地

法務局には、遺言書保管事務を扱う法務局と扱わない法務局があります。

遺言書保管事務を行う法務局は、法務局のホームページで確認することができます。

例えば、名古屋市内には、3か所の法務局があります。

名古屋法務局本局は、遺言書保管事務を扱います。

熱田出張所と名東出張所は、遺言書保管事務を扱いません。

遺言書保管事務を扱わない法務局に対して、保管申請をすることはできません。

保管申請ができる法務局は、限られています。

注意④保管後も遺言書の有効性は保証されない

法務局保管制度は、自筆証書遺言を保管する制度です。

自筆証書遺言の保管申請を受け付ける際に、形式的審査をします。

保管申請を受け付けてもらっても、内容の有効性は保証されません。

内容の有効性は、形式審査の範囲を越しているからです。

相続人がトラブルを起こす遺言書であっても形式面に問題がなければ、保管されてしまいます。

相続人間でトラブルにならないように、司法書士などの専門家にサポートしてもらうのがおすすめです。

保管後も、遺言書の有効性は保証されません。

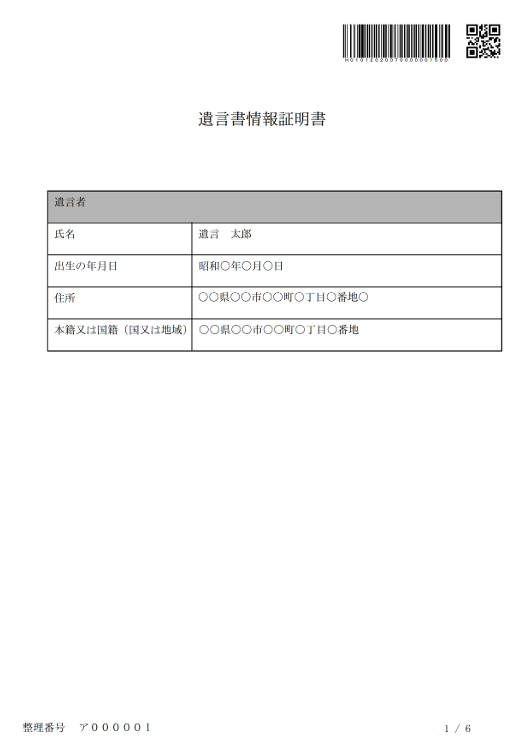

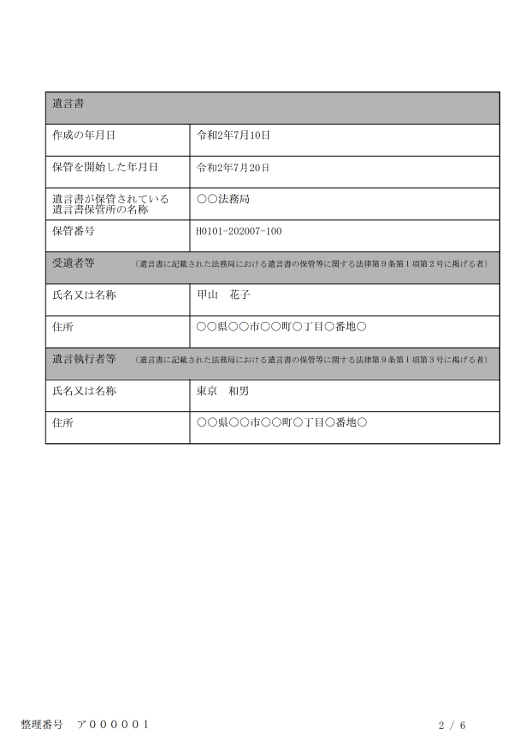

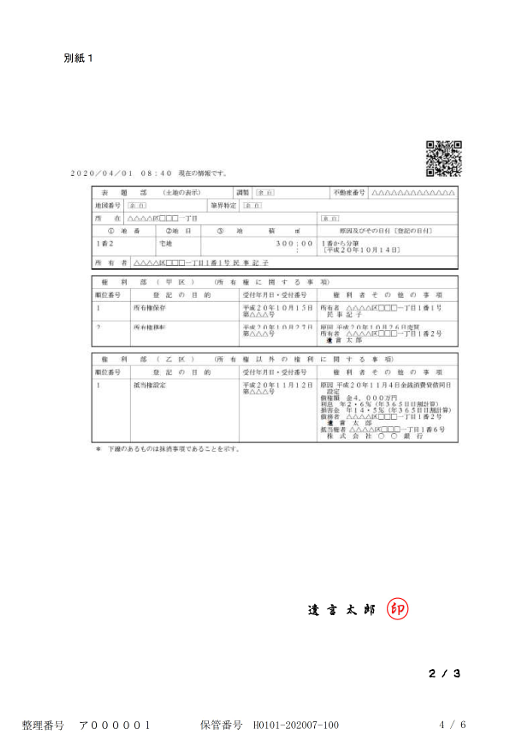

注意⑤遺言執行に遺言書情報証明書取得が煩雑

法務局保管制度を利用した場合、遺言者本人は希望すれば遺言書を返してもらうことができます。

遺言者本人が死亡したら、遺言書は返還されません。

相続人が遺言書の内容を知るためには、遺言書情報証明書を取得する必要があります。

遺言書情報証明書とは、法務局で保管されている自筆証書遺言の内容を証明する書類です。

遺言書情報証明書を請求するときの必要書類は、次のとおりです。

(1)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

(2)相続人全員の現在戸籍

(3)相続人全員の住民票(3か月以内のもの)

(4)請求者の住民票

遺言書情報証明書を取得するため、たくさんの書類が必要になります。

公正証書遺言であれば、すぐに遺言執行をすることができます。

法務局保管制度は検認不要でも、検認手続同様に手間と時間がかかります。

法務局保管制度を利用した自筆証書遺言の場合、検認手続の代わりに遺言書情報証明書を取得すると言えます。

自筆証書遺言はいずれにせよ、相続人に重い事務負担があります。

遺言執行には、遺言書情報証明書が必要です。

4遺言書情報証明書の取得方法

手順①請求資格の確認

遺言書情報証明書は、遺言書の内容を証明する書類です。

法的な利害関係がある人のみ、遺言書情報証明書を請求することができます。

請求できる人は、次のとおりです。

(1)相続人とその親権者や成年後見人などの法定代理人

(2)受遺者とその親権者や成年後見人などの法定代理人

(3)遺言執行者

手順②必要書類の準備

遺言書情報証明書を請求するときの必要書類は、先に説明したとおりです。

戸籍謄本等の代わりに法定相続情報一覧図があると、手続がスムーズです。

請求資格があることは、書面で確認されます。

手順③請求方法の選択

遺言書情報証明書は、窓口に出向いて請求する方法と郵送請求する方法があります。

窓口に出向いて請求する方法は、事前予約が必要です。

手順④遺言書情報証明書を受領

提出した書類に問題がなければ、遺言書情報証明書が発行されます。

遺言書情報証明書を受領するときに、本人確認書類を提示します。

郵送請求する方法では、遺言書情報証明書が郵送で送付されます。

5遺言書検認の申立てを司法書士に依頼するメリット

自筆証書遺言や秘密証書遺言を預かっている人や見つけた人は、家庭裁判所に提出する必要があります。

遺言書を隠したり捨てたりすると、相続人になることができません。

他の相続人から疑いをかけられてトラブルになるのを避けるためにも、すみやかに家庭裁判所に検認の申立てをしましょう。

申立てのためには、たくさんの書類が必要になります。

遺言書の検認を司法書士に依頼した場合、遺言書検認申立書の作成だけでなく、家庭裁判所への提出もおまかせいただけます。

遺言書を預かっている方や見つけた方はトラブルになる前に、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。