このページの目次

1家庭裁判所は事件番号で管理する

①相続放棄の事件番号とは事件管理用の番号

相続人は、相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。

相続放棄の事件番号とは、事件管理用の番号です。

相続放棄の申立てを受付けたら、「令和〇年(〇)第〇号」の形式で個別に付番します。

家庭裁判所は、事件番号で管理しています。

事件番号は、事件を記録管理するための識別番号です。

②相続放棄申述受理通知書に事件番号が記載されている

家庭裁判所の審査で相続放棄が認められたら、相続放棄申述受理通知書が届きます。

相続放棄申述受理通知書とは、正式に相続放棄が認められたことの通知書です。

相続放棄申述受理通知書には、事件番号が記載されています。

事件番号が分かれば、どの事件に対する通知であるのか明確になるからです。

事件番号を記載すると、相続放棄申述受理通知書の真実性と正確性を担保することができます。

相続放棄申述受理通知書の内容について照会したいときは、事件番号を伝えると迅速に対応してもらうことができます。

③相続放棄申述受理証明書の請求で事件番号が必要になる

相続放棄申述受理通知書は、再発行はされません。

相続放棄申述受理通知書は、1回限りの連絡文書だからです。

相続放棄申述受理証明書は、相続放棄したことの証明書です。

相続放棄申述受理証明書の請求で、事件番号が必要になります。

相続放棄の事件番号が分からないと、相続放棄の記録を特定できないからです。

2相続放棄の事件番号の調べ方

①相続放棄の有無の照会で事件番号が判明する

相続放棄が認められたら、家庭裁判所は相続放棄申述受理通知書を送ります。

送り先は、相続放棄の申立てをした人のみです。

家庭裁判所は、自主的に次順位相続人に通知しません。

家庭裁判所は、積極的に債権者に通知しません。

相続放棄が認められても、次順位相続人や債権者に通知する義務はありません。

次順位相続人や債権者は、家庭裁判所に対して相続放棄をしたか確認することができます。

相続放棄の有無の照会とは、相続放棄をしたか確認する方法です。

相続放棄の有無の照会をすると、その相続でその相続人が相続放棄をしたか確認することができます。

相続放棄が認められていれば、事件番号が判明します。

事件番号を記載すると、真実性と正確性を担保することができるからです。

②照会できる人は限られている

相続放棄の有無の照会ができる人は、次の人です。

(1)相続人

(2)被相続人の利害関係人

相続放棄が認められると、はじめから相続人でなくなります。

相続放棄した人は相続人でなくなるから、相続人として相続放棄の有無の照会をすることはできません。

被相続人の利害関係人であれば、相続放棄の有無の照会をすることができます。

③照会先

相続放棄の申述の有無の照会先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

被相続人の最後の住所地は、被相続人の住民票や戸籍の附票で確認することができます。

家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。

④必要書類

(1)相続人が照会する場合

・被相続人の本籍地入り住民票または戸籍の附票

・照会者と被相続人の関係が分かる戸籍謄本(発行から3か月以内のもの)

・相続関係説明図

・照会者の本人確認書類

具体的には、運転免許証やマイナンバーカードなどのコピーです。

・返信用の封筒と切手

(2)利害関係人が照会する場合

・被相続人の本籍地入り住民票または戸籍の附票

・照会者の資格を確認する書類

個人の場合は、照会者の本人確認書類

具体的には、運転免許証やマイナンバーカードなどのコピーです。

法人の場合は、法人の登記簿謄本

・利害関係を証明する書類

具体的には、金銭消費貸借契約書、訴状、競売申立書、競売開始決定、債務名義等の各写し、担保権が記載された不動産登記簿謄本、その他債権の存在を証する書面などです。

・返信用の封筒と切手

必要書類は、家庭裁判所によって運用が異なります。

管轄の家庭裁判所に確認したうえで、照会するといいでしょう。

必要な戸籍謄本などを取得できない場合、司法書士などの専門家に依頼することができます。

⑤手数料は無料

相続放棄の申述の有無の照会は、手数料は無料です。

⑥郵送で照会できる

相続放棄の申述の有無の照会は、郵送で家庭裁判所に提出することができます。

⑦回答までにかかる期間

相続放棄の申述の有無の照会は、郵送で結果が通知されます。

回答までにかかる期間は、家庭裁判所によって異なります。

多くの場合、1週間~1か月程度で、通知されます。

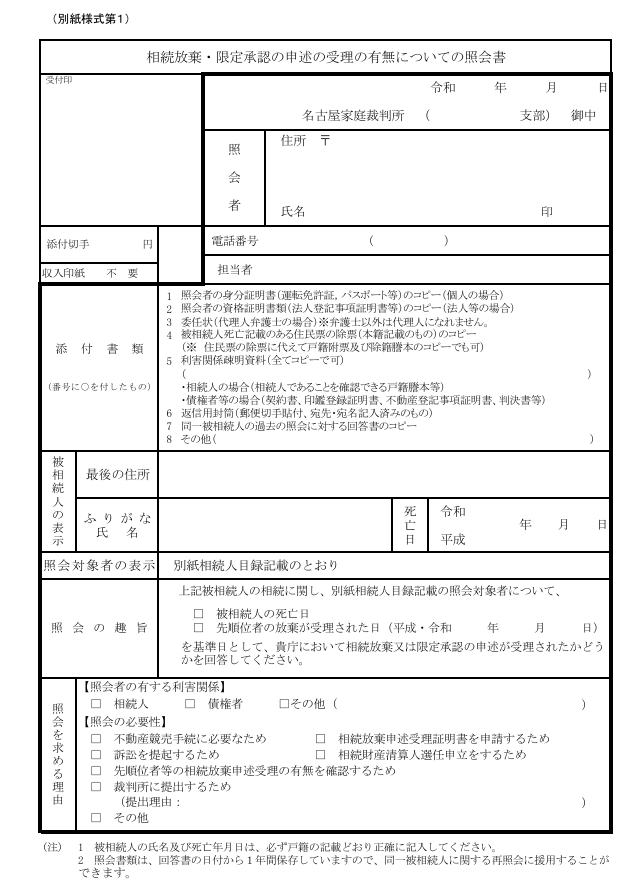

⑧相続放棄の申述の有無の照会をする流れ

手順(1)照会文書の作成

相続放棄の申述の有無の照会は、文書で照会する必要があります。

電話や口頭で照会することはできません。

相続放棄の申述の有無の照会書の様式は、家庭裁判所のホームページからダウンロードすることができます。

手順(2)必要書類の準備

相続人が照会するときと利害関係人が照会するときで、必要な書類が異なります。

手順(3)家庭裁判所へ提出

相続放棄の申述の有無の照会書と必要書類を取りまとめて、家庭裁判所へ提出します。

裁判所の窓口に出向いて提出することもできるし、郵送で提出することもできます。

手順(4)家庭裁判所から回答

回答は、文書で届きます。

照会に応じるか、家庭裁判所が判断します。

利害関係が不明確である場合、利害関係がないと判断されるでしょう。

適切に利害関係を説明する書類を提出しないと、回答してもらえません。

3相続放棄の事件番号の調べるときの注意点

注意①事件番号は相続放棄した人ごとにちがう

相続を単純承認するか相続放棄をするか、各相続人が自分の判断で選択することができます。

相続放棄を希望する場合、各相続人が自分で相続放棄の申立てをします。

同時に相続放棄をする場合であっても、連名で相続放棄をすることはできません。

相続人ごとに、別の事件だからです。

事件番号は、事件ごとに付番されます。

相続人ごとに別の事件だから、相続人ごとに別の事件番号が付番されます。

注意②利害関係人以外は照会できない

相続放棄の申述の有無の照会ができる人は、限られています。

相続を単純承認するか相続放棄をするか、相続人の重大な意思決定です。

無関係な第三者が自由に照会できるとすると、プライバシーが侵害されます。

プライバシーを保護するため、法律上の利害関係が必要になります。

法律上の利害関係があっても、適切に書類を提出しないと家庭裁判所は無関係な第三者と誤解するでしょう。

例えば、債権者が照会する場合、債権者であることが分かる書類を提出します。

通常は金銭消費貸借契約書があれば、債権者と分かるでしょう。

債権者や債務者が住所変更をした場合、金銭消費貸借契約書だけでは別人と判断されます。

追加で、住所の移り変わりが分かる書類が必要になります。

書類に不足がある場合、家庭裁判所から追完の指示があります。

補正しないまま放置すると、回答してもらえません。

利害関係人以外は、相続放棄の申述の有無の照会ができません。

注意③調査対象期間は家庭裁判所によって異なる

相続放棄の有無の照会で確認できる期間は、家庭裁判所によって異なります。

詳細は、各家庭裁判所に直接訪ねるのが最善です。

10年以上過去の相続放棄である場合、家庭裁判所によっては確認できないかもしれません。

10年以上過去の相続では、調査対象期間が次のとおり限定されています。

・第1順位の相続人 死亡日から3か月以内

・後順位の相続人 先順位の相続人の相続放棄から3か月以内

相続放棄から30年以上経過すると、どこの家庭裁判所であっても確認できません。

相続放棄の書類は、永年保管ではないからです。

注意④相続放棄の期間3か月のスタートは知ってから

相続放棄には、3か月の期限があります。

相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか判断するため、3か月の猶予があります。

相続が発生してから3か月経過していない場合、相続人が熟慮中であると考えられます。

少なくとも相続発生後3か月経過後以降に、照会します。

相続放棄の期間3か月のスタートは、知ってからです。

ひょっとすると相続人は、熟慮中であるかもしれません。

注意⑤複数人まとめて照会できる

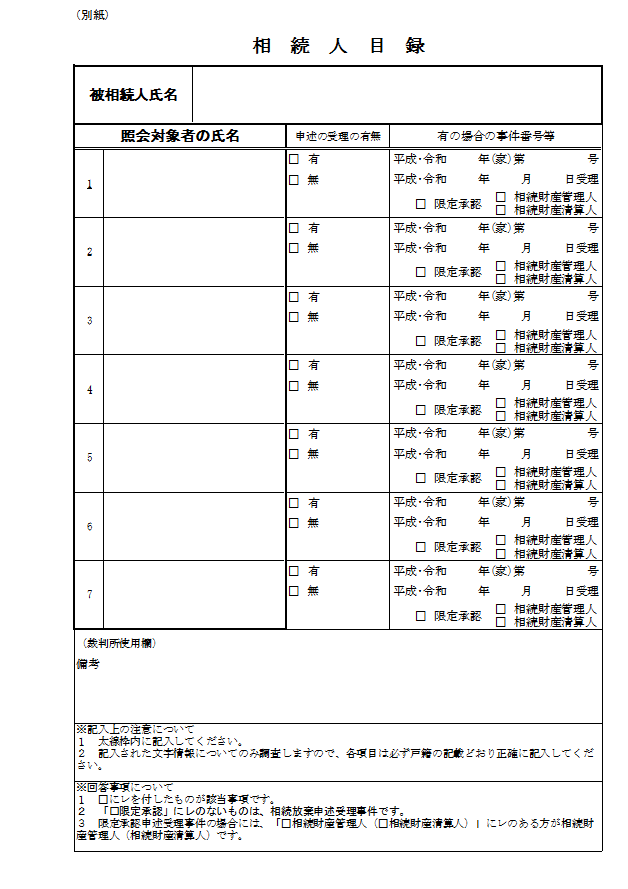

相続放棄の申述の有無の照会書の相続人目録には、照会対象者の氏名を記載する欄があります。

相続人目録に、記載した相続人が照会対象者です。

相続人目録に記載する相続人氏名は、戸籍謄本の記載に合わせます。

相続人目録に複数の相続人を記載することができます。

複数の相続人をまとめて、照会することができます。

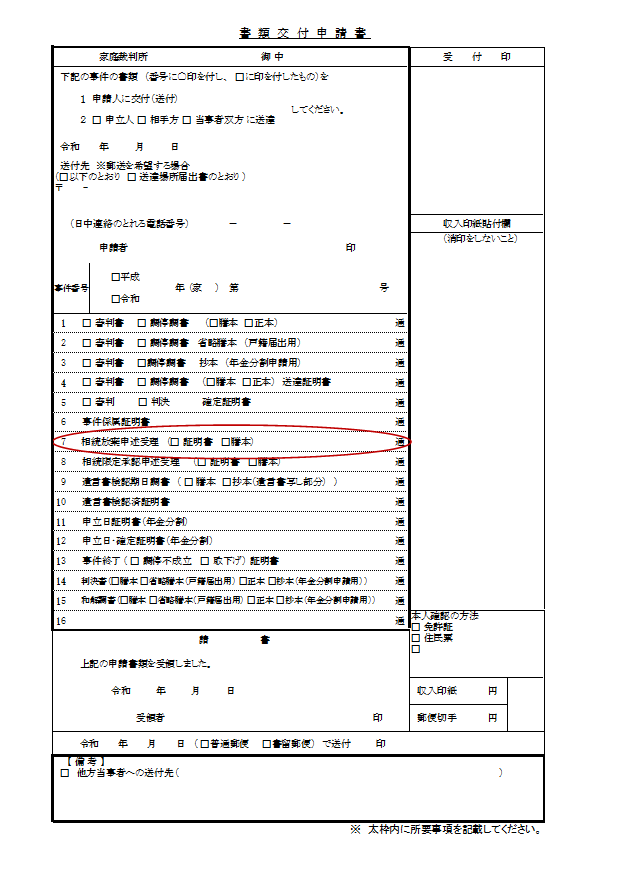

4相続放棄申述受理証明書を取得する方法

①相続放棄申述受理証明書取得には申請が必要

相続放棄申述受理証明書は、第三者に対し相続放棄の事実を証明する公的な証明書です。

相続放棄申述受理証明書は、家庭裁判所に申請した後に発行されます。

相続放棄申述受理通知書は、相続放棄をした本人に自動で通知されます。

②申請先

相続放棄申述受理証明書の申請先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

被相続人の最後の住所地は、被相続人の住民票や戸籍の附票で確認することができます。

家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。

③申請できる人

相続放棄をした本人は、相続放棄申述受理証明書の交付を申請することができます。

相続放棄が認められた後、他の相続人の相続放棄申述受理証明書の交付を申請することはできません。

相続放棄が認められると、はじめから相続人でなくなるからです。

相続放棄申述受理証明書の交付を申請ができる第三者は、法律上の利害関係がある人です。

具体的には、次の人です。

・共同相続人

・後順位相続人

・被相続人の債権者

・相続財産清算人

④必要書類

(1)相続放棄をした本人が申請する場合

・申請者の本人確認書類

具体的には、運転免許証やマイナンバーカードなどのコピーです。

(2)共同相続人・後順位相続人が申請する場合

・申請者の本人確認書類

具体的には、運転免許証やマイナンバーカードなどのコピーです。

・被相続人の住民票または戸籍の附票

・被相続人と申請人の相続関係が分かる戸籍謄本

必要書類は、家庭裁判所によって運用が異なります。

管轄の家庭裁判所に確認したうえで、照会するといいでしょう。

(3)利害関係人が申請する場合

・申請人の資格を確認する書類

個人の場合は、照会者の本人確認書類

具体的には、運転免許証やマイナンバーカードなどのコピーです。

法人の場合は、法人の登記簿謄本

・利害関係を証明する書類

⑤郵送で手続できる

相続放棄申述受理証明書の交付申請書は、郵送で家庭裁判所に提出することができます。

相続放棄申述受理証明書の交付申請は、即日交付されません。

相続放棄申述受理証明書の交付を申請ができるのは、法律上の利害関係がある人だけです。

法律上の利害関係があるか、家庭裁判所で審査されます。

相続放棄申述受理証明書の発行には、裁判官の許可が必要です。

家庭裁判所の事務手続に、1週間以上かかるのが通例だからです。

必要書類と一緒に返信用の封筒と切手を提出すると、郵送してくれます。

相続放棄申述受理証明書は、郵送で受取ができます。

⑥手数料

相続放棄申述受理証明書の発行手数料は、1通あたり150円です。

相続放棄申述受理証明書の交付申請書に、収入印紙を貼り付けて納入します。

5相続放棄を司法書士に依頼するメリット

相続放棄は、その相続でチャンスは1回限りです。

家庭裁判所に認められない場合、即時抗告という手続を取ることはできます。

高等裁判所の手続で、2週間以内に申立てが必要になります。

家庭裁判所で認めてもらえなかった場合、即時抗告で相続放棄を認めてもらえるのは、ごく例外的な場合に限られます。

一挙にハードルが上がると言ってよいでしょう。

相続が発生してから3か月以内に申立てができなかったのは止むを得なかったと家庭裁判所に納得してもらって、はじめて、家庭裁判所は相続放棄を認めてくれます。

通常は家庭裁判所に対して上申書や事情説明書という書類を添えて、説得することになります。

家庭裁判所が知りたいことを無視した作文では、認めてもらうことは難しいでしょう。

司法書士であれば、家庭裁判所に認めてもらえるポイントを承知しています。

認めてもらえやすい書類を作成することができます。

3か月の期限が差し迫っている方や期限が過ぎてしまっている方は、すみやかに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。