このページの目次

1特別養子縁組は子どもの利益が最優先

①特別養子縁組で実親との親子関係は終了する

養子縁組とは、血縁関係による親子関係の他に法律上の親子関係を作る制度です。

養子縁組には、2種類あります。

特別養子と普通養子です。

特別養子は、養子縁組後に実親との親子関係が終了します。

普通養子は、養子縁組後も実親との親子関係が継続します。

一般的に、単に「養子」と言ったら、普通養子を指していることがほとんどです。

②特別養子で子どもの福祉を保障する

普通養子は、養親になる人と養子になる人が合意して市区町村役場に届出をします。

普通養子では、当事者の合意が重視されます。

特別養子制度は、子どもに安定した家庭環境を提供することが最大の目的です。

家庭での養育が愛着形成や自尊感情の育成に、大きく寄与するからです。

特別養子では、子どもの福祉が重視されます。

特別養子縁組は、養親でなく子どもの利益が最優先されます。

③特別養子と普通養子のちがい

ちがい(1)目的

特別養子は、実親による監護ができないときの子どもの福祉の保障です。

普通養子は、親族関係の調整や相続対策など柔軟な目的に応じます。

ちがい(2)成立要件

特別養子は、厳格な要件で家庭裁判所の審判が必要です。

普通養子は、当事者の合意と市区町村役場への届出で縁組することができます。

ちがい(3)実親との親子関係

特別養子は、実親との親子関係が終了します。

普通養子は、実親との親子関係が継続します。

ちがい(4)戸籍の表記

特別養子は、「長男」「長女」など実子同様に記載されます。

普通養子は、「養子」「養女」と記載されます。

ちがい(5)相続関係

特別養子は、養親のみ相続し実親を相続しません。

普通養子は、養親と実親両方を相続します。

ちがい(6)離縁の可否

特別養子は、厳格な要件で家庭裁判所の審判が必要です。

普通養子は、当事者の合意と市区町村役場への届出で離縁することができます。

ちがい(7)養親の要件

特別養子は、原則として、25歳以上で夫婦共同で養子縁組をします。

普通養子は、20歳以上であれば単身でも養子縁組ができます。

2特別養子縁組解消の条件は非常に厳しい

①特別養子縁組解消が認められる条件

(1)養親の虐待等で養子の利益が著しく害されること

(2)実父母が相当の監護を行える状況にあること

(3)養子の利益のために解消が特に必要と認められること

上記3つの条件がすべて満たされる必要があります。

例えば、養親の虐待があっても実親が監護できない状況であれば、特別養子縁組解消は認められません。

②特別養子縁組解消は家庭裁判所が判断

特別養子縁組の制度は、子どもの福祉を最優先されます。

安定的な家族関係を優先するため、特別養子縁組解消は非常に厳しく制限されています。

上記3つの条件がすべて満たされているか、家庭裁判所が厳しく審査します。

特別養子縁組解消は、子どもの利益のために特に必要でなければなりません。

一時的な問題や養親側の都合で、特別養子縁組解消は認められません。

普通養子縁組は、当事者の合意と市区町村役場への届出で解消することができます。

当事者だけで合意できなければ、家庭裁判所の調停を利用することができます。

特別養子縁組は、当事者の合意と市区町村役場への届出で解消できません。

家庭裁判所の調停で、特別養子縁組を解消する制度もありません。

特別養子縁組解消は、家庭裁判所に申立てをして家庭裁判所が判断します。

③養親は特別養子縁組解消を請求できない

家庭裁判所に対して、特別養子解消を請求できるのは、次の人です。

(1)養子

(2)実父母

(3)検察官

養親は、特別養子縁組解消を請求できません。

特別養子の制度は、子どもの利益が最優先されるからです。

養親の都合で離縁できるとなると、子どもの安定的な家庭環境が損なわれるでしょう。

養親の都合で実親の元へ戻る理由を軽々しく作らないため、養親は特別養子縁組解消を請求できません。

④実子誕生は解消理由にならない

養親に実子が誕生しても、特別養子との関係に影響を与えません。

特別養子の制度は、子どもの利益が最優先されるからです。

養親は、養子と実子を平等に育てる責任があります。

「実子との関係を優先したい」「実子にのみ相続させたい」などの事情があっても、養親は特別養子縁組解消を請求することはできません。

実子誕生は、特別養子縁組解消の理由にできません。

養親の都合で、特別養子縁組解消はできません。

⑤養親の離婚や再婚は解消理由にならない

特別養子縁組は、原則として、夫婦共同で養子縁組をします。

夫婦共同で養子縁組をした後で、養親夫婦が離婚することがあるでしょう。

養親夫婦が離婚し養親の一方による養育から離れても、養親と養子の親子関係は継続します。

養親の一方が再婚しても、特別養子縁組を解消する理由にはなりません。

養親の離婚や再婚があると、家族関係が不安定になるでしょう。

養親の離婚や再婚があっても、「養親の虐待等で養子の利益が著しく害されること」に該当しないでしょう。

養親の離婚や再婚があっても、「養子の利益のために解消が特に必要と認められること」に該当しないでしょう。

家庭裁判所は、子どもの利益のため条件に該当するか厳格に審査します。

単なる家族構成の変化程度の軽い理由で、特別養子縁組解消を認めてくれないでしょう。

⑥死後離縁は対象外

死後離縁とは、養親と養子のどちらかが死亡した後に、養子縁組を解消することです。

養子縁組を解消したら、死亡した養親や死亡した養子の親族との親族関係が終了になります。

特別養子縁組は、死後離縁の対象外です。

当事者が死亡した後に、条件を満たすことができなくなるからです。

例えば、「養親の虐待等で養子の利益が著しく害されること」はあり得ないでしょう。

たとえ、養親の親族と関係が悪化しても、特別養子縁組解消は認められないでしょう。

⑦特別養子解消の実態

特別養子縁組解消は、家庭裁判所が厳しく審査します。

現実的にも、特別養子縁組解消の申立て自体ほとんどありません。

令和元年度から特別養子縁組解消の申立ては、たった4件です。

特別養子縁組解消の申立てがあっても、認容は0件です。

特別養子縁組解消の条件は、非常に厳しいことが数次のうえからもよく分かります。

| 年度 | 新規受付件数 | 認容 | 却下 | 取下げ |

| 令和元年度 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 令和2年度 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 令和3年度 | 2 | 0 | 0 | 0 |

| 令和4年度 | 1 | 0 | 1 | 2 |

| 令和5年度 | 1 | 0 | 0 | 0 |

| 令和6年度 | 0 | 0 | 0 | 1 |

3特別養子縁組の解消手続の流れ

手順①申立ての準備

特別養子縁組解消の申立ての添付書類は、次のとおりです。

・特別養子縁組成立時の審判書謄本

・養子の戸籍謄本

・養親の戸籍謄本

・実親の戸籍謄本

・養子の住民票または戸籍の附票

・虐待等の証拠資料

・実父母の監護能力を示す資料

特別養子縁組解消の申立てができるのは、養子本人、実父母、検察官だけです。

養親は、特別養子縁組解消の申立てができません。

手順②家庭裁判所へ申立て

特別養子縁組解消の申立書と添付書類を取りまとめて、家庭裁判所に提出します。

提出先は、養子の住所地を管轄する家庭裁判所です。

家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。

特別養子縁組解消の申立手の手数料は、養子1人につき800円です。

手数料は、収入印紙を申立書に貼り付けて納入します。

手数料とは別に、裁判所が使う郵便切手を5000円程度予納します。

予納する郵便切手は、裁判所によって額面や枚数が決められています。

例えば、名古屋家庭裁判所は、次のとおりです。

養親複数のとき

・500円 6枚

・110円 20枚

・10円 20枚

養親1名のとき

・500円 4枚

・110円 20枚

・10円 20枚

手順③家庭裁判所の審理

特別養子縁組解消は、家庭裁判所が非常に厳しく審査します。

裁判所調査官により、養親子関係や実親の監護能力について事実確認がされます。

養子の年齢に応じて、本人の意向調査があります。

支援機関などへの事情聴取を含めて、慎重に審査します。

家庭裁判所の審理は、数か月~1年以上かかります。

手順④家庭裁判所の審判

家庭裁判所が3つの条件がすべて満たされると判断したときのみ、解消を容認する審判がされます。

特別養子縁組解消の審判が確定したら、確定証明書を取得します。

特別養子縁組解消の審判が確定すると、養親子関係が解消されて実親子関係が回復します。

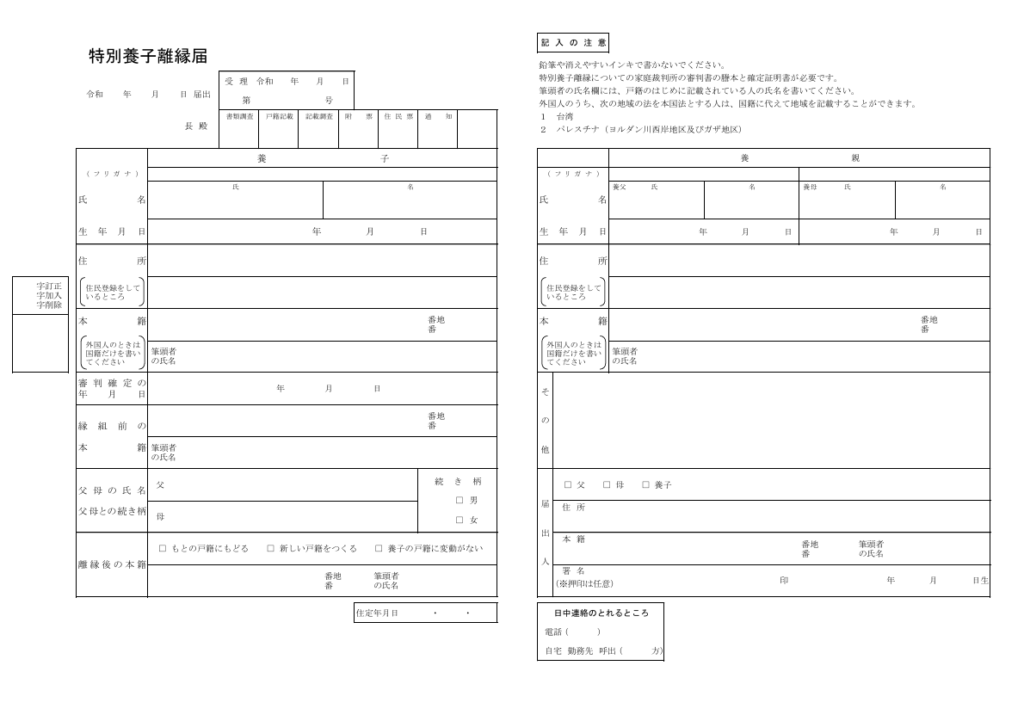

手順⑤特別養子離縁届を提出

市区町村役場へ、特別養子離縁届を提出します。

特別養子離縁届には、次の書類を添付します。

・家庭裁判所による審判書謄本

・確定証明書

手順⑥戸籍に反映

・養親の戸籍から除籍された戸籍の記載例

戸籍に記録されている者

名 〇〇

生年月日 令和〇年〇月〇日

父 〇〇〇〇(養父の氏名)

母 〇〇〇〇(養母の氏名)

続柄 長男

(途中省略)

身分事項 民法817条の2

民法817条の2による裁判確定日 令和〇年〇月〇日

届出日 令和〇年〇月〇日

届出人 父母

従前戸籍 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地 〇〇〇〇

身分事項 特別養子離縁

特別養子離縁の裁判確定日 令和〇年〇月〇日

届出日 令和〇年〇月〇日

届出人 母

送付を受けた日 令和〇年〇月〇日

受理者 愛知県名古屋市長

新本籍 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地

離縁後の氏 〇〇

上記記載がされると、養親の戸籍から除籍されますから、除籍と記載されています。

4相続人調査を司法書士に依頼するメリット

本籍地の変更や国による戸籍の作り直し(改製)で多くの方は、何通もの戸籍を渡り歩いています。

古い戸籍は現在と形式が違っていて読みにくかったり、手書きの達筆な崩し字で書いてあって分かりにくかったりしますから、慣れないと戸籍集めはタイヘンです。

本籍地を何度も変更している方や結婚、離婚、養子縁組、離縁を何度もしている方は、戸籍をたくさん渡り歩いているので、膨大な手間と時間がかかることが多くなります。

戸籍には被相続人の結婚や離婚、子どもや養子の存在といった身分関係がすべて記録されています。

相続人を確定させるために戸籍を集めるだけでも、知識のない一般の人にはタイヘンな作業です。

相続手続のうち、専門家に任せられるものは任せてしまえば、事務負担を軽減することができます。

戸籍や住民票の取り寄せも司法書士は代行します。

相続人調査でお困りの方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。