このページの目次

1死後離縁で将来の親族関係を整理する

①死亡しても養子縁組は終了しない

養子縁組とは、血縁関係による親子関係の他に、法律上の親子関係を作る制度です。

養親になる人と養子になる人が合意したうえで、市区町村役場に届出をして養子縁組をします。

養親と養子が合意したうえで、市区町村役場に届出をして養子縁組を解消することができます。

養子縁組を解消したら、亡くなった養親や亡くなった養子の親族との親族関係が終了になります。

養親と養子の一方が死亡しても、何もしなければ養子縁組は終了しません。

②死後離縁には家庭裁判所の許可が必要

養親と養子が合意したうえで、市区町村役場に届出をして養子縁組を解消することができます。

養子縁組の解消は、養親と養子が合意をして市区町村役場に届出をするのが原則です。

養子縁組の当事者の一方が死亡した後は、合意をすることができません。

死後離縁とは、当事者の一方が死亡した後で養子縁組を解消することです。

死後離縁をする場合、家庭裁判所の許可が必要です。

家庭裁判所の許可の審判が確定した時点で、離縁の効果が発生します。

③死後離縁の効力は遡らない

死後離縁をすると、養子縁組を解消することができます。

死後離縁の効力は、遡りません。

死後離縁をしても、すでに発生した相続に影響はありません。

死後離縁の効力は、将来に向かって発生するからです。

死後離縁をしても、さかのぼって相続人でなくなることはありません。

④家庭裁判所で許可が下りない可能性

死後離縁の許可の申立てを受付けたら、家庭裁判所は内容を審査します。

不当な理由で死後離縁の申立てをした場合、家庭裁判所は許可しません。

例えば、相続人廃除の申立てを潜脱する目的で死後離縁を申し立てるなどです。

⑤特別養子は死後離縁ができない

養子縁組には、2種類あります。

特別養子と普通養子です。

特別養子は、縁組後に実親との親族関係が終了します。

普通養子は、縁組後に実親との親族関係が継続します。

特別養子は厳格な条件で、家庭裁判所の判断が判断して養子縁組をします。

特別養子は厳格な条件で、家庭裁判所の判断が判断して養子縁組を解消します。

特別養子は、死後離縁をすることはできません。

厳格な条件を満たすことができないからです。

2相続放棄で相続人でなくなる

①相続放棄は家庭裁判所で手続

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所へ相続放棄の申立てを提出します。

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

②相続放棄の期限は3か月

相続放棄を希望する場合、3か月以内に家庭裁判所に対して手続をする必要があります。

相続放棄の期限3か月のスタートは、相続があったことを知ってからです。

「相続があったことを知ってから」とは、被相続人が死亡して相続が発生し、その人が相続人であることを知って、かつ、相続財産を相続することを知ってから、と考えられています。

相続放棄の期限3か月を経過してから、家庭裁判所に申立てをしても受け付けてもらえません。

被相続人が死亡してから3か月以上経過している場合、上申書を提出します。

熟慮期間内と言える特別な事情を積極的に詳しくアピールする必要があるからです。

③相続放棄の理由は関わりたくないから

相続放棄が認められると、はじめから相続人でなくなります。

相続放棄をすると、相続手続に関与する必要がなくなります。

相続手続に関わりたくないからを理由に、相続放棄をすることができます。

相続手続に関わりたくないからを理由に相続放棄をする場合、財産調査に意味はないでしょう。

財産が多くても負債が多くても、相続放棄をすることができます。

相続放棄では、相続放棄の意思が重視されるからです。

3死後離縁と相続放棄のちがい

ちがい①すでに発生した相続への影響

(1)死後離縁は影響なし

死後離縁の効力は、将来に向かって発生します。

相続が発生した時点で、養子であったことは変更されません。

死後離縁をしても、養子は相続人のままです。

死後離縁をしても、養子の相続権はなくなりません。

死後離縁をしても、相続した財産は返還する必要はありません。

養子には、遺産分割協議に参加する権利義務があります。

養子を含めて合意をしないと、遺産分割協議は成立しません。

成立した遺産分割協議が無効になることはありません。

死後離縁をしても、すでに発生した相続に影響はありません。

(2)相続放棄は相続人でなくなる

相続放棄をすると、はじめから相続人でなくなります。

相続手続に関与する必要はありません。

相続放棄をすると、遺産分割協議に参加する権利義務がなくなります。

相続放棄した人を含めずに、遺産分割協議を成立させます。

相続放棄をすると、相続人でなくなります。

ちがい②将来の相続への影響

(1)死後離縁は相続人でなくなる

死後離縁をすると、養子縁組が解消されます。

養親と養子の親子関係が解消されます。

養親の親族と養子の親族関係が解消されます。

死後離縁をした後に養親の親族が死亡しても、相続人になりません。

養子に子どもがいる場合でも、養子の子どもは代襲相続人になりません。

死後離縁で将来の親族関係を整理するから、相続トラブルを回避することができます。

死後離縁をすると、将来の相続で相続人になりません。

(2)相続放棄は影響なし

相続放棄の手続は、被相続人ごとに行います。

養親の相続で相続放棄をしても、将来の相続に影響はありません。

養親の相続で相続放棄をしても、養親の親族の相続で相続人になります。

養親の親族の相続で相続放棄を希望する場合、あらためて相続放棄の申立てをします。

相続放棄をしても、将来の相続で相続人になります。

ちがい③親族関係の効果

(1)死後離縁は将来の親族関係を整理する

死後離縁をすると、養子縁組が解消されます。

養親と養子の親子関係が解消されます。

養親の親族と養子の親族関係が解消されます。

養親の親族と養子相互の扶養義務が終了します。

死後離縁は、将来の親族関係が整理されます。

(2)相続放棄は影響なし

相続放棄をすると、はじめから相続人でなくなります。

親子関係や親族関係に、変更はありません。

相続人でなくなるだけで、親子の縁が切れることはありません。

養親の親族と養子相互の扶養義務が継続します。

親子関係や親族関係に影響がないから、将来の相続で相続人になります。

ちがい④タイミング

(1)死後離縁はいつでもできる

死後離縁に、期限はありません。

養子縁組の当事者の一方が死亡した後、いつでも死後離縁をすることができます。

家庭裁判所に死後離縁の申立てをすることができるのは、養子縁組の生存当事者のみです。

養親と養子の両方が死亡した後は、養子縁組を解消することはできません。

養子縁組の生存当事者は、いつでも死後離縁をすることができます。

(2)相続放棄は3か月以内

相続放棄には、3か月の期限があります。

相続放棄の期限3か月が経過していると、相続放棄が認められません。

被相続人が死亡してから3か月以上経過しても、相続放棄の期限3か月以内である可能性があります。

相続放棄の期限3か月のスタートは、知ってからだからです。

相続発生後3か月以上経過後に相続放棄の申立てをする場合、上申書の記載が重要です。

相続放棄の期限3か月以内であれば、相続放棄が認められるからです。

相続放棄の期限は、3か月です。

ちがい⑤手続方法

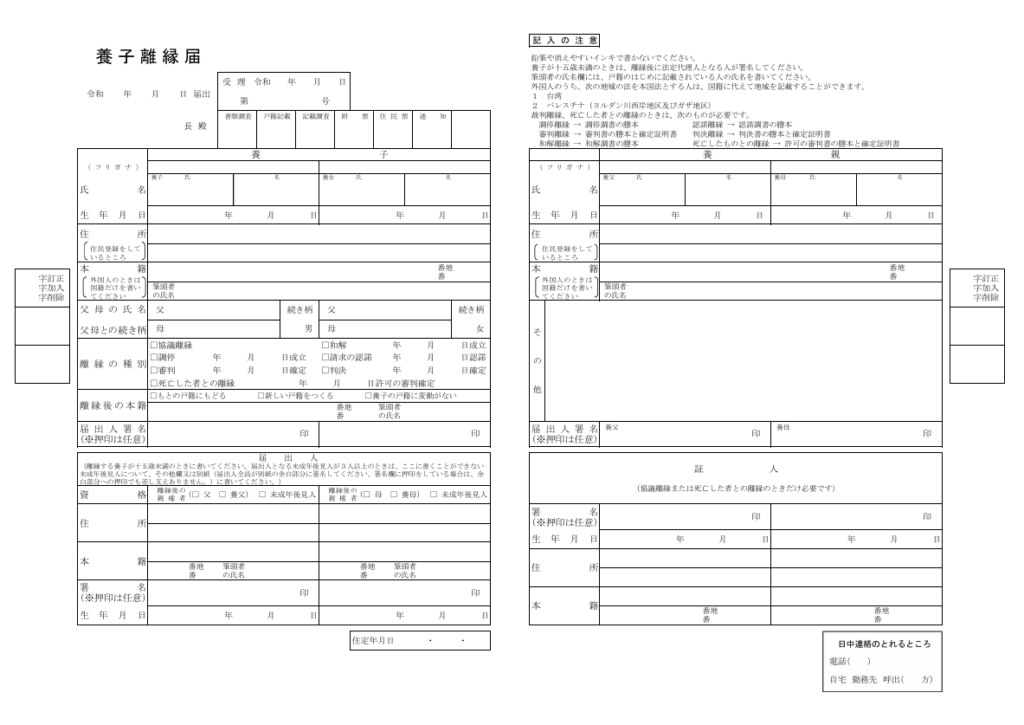

(1)死後離縁は家庭裁判所の許可と養子離縁届

死後離縁には、家庭裁判所の許可が必要です。

家庭裁判所の許可の審判が確定した後、市区町村役場に養子離縁届を提出します。

養子離縁届提出には、死後離縁の許可の審判書と確定証明書を添付します。

養子離縁届を提出すると、2週間程度で戸籍に反映します。

(2)相続放棄は家庭裁判所に申立て

相続放棄は、家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、相続放棄申述受理通知書が届きます。

債権者や他の相続人に相続放棄申述受理通知書を提示することで、相続放棄したことを示すことができます。

| 項目 | 死後離縁 | 相続放棄 |

| 主目的 | 親族関係の整理 | 財産・負債の放棄 |

| 相続への影響 | すでに発生した相続は相続する | 相続人にならない |

| 手続方法 | 家庭裁判所の許可→養子縁組離縁届 | 家庭裁判所へ申立て |

| 期限 | なし | 3か月以内 |

| 将来の代襲相続 | 発生しない | 発生する |

4死後離縁と相続放棄の使い分け

①養親との親子関係を終了したい→死後離縁

養子縁組当事者の一方が死亡しても、養子縁組による親子関係は継続します。

死後離縁をすることで、養子縁組を解消することができます。

死後離縁をしても、養子は養親の相続人のままです。

相続手続に関与する必要があります。

死後離縁の効果は、将来に向かってのみ発生するからです。

養親との親子関係を終了したいときは、死後離縁が選ばれます。

②養親の親族と親族関係を終了したい→死後離縁

養子縁組当事者の一方が死亡しても、養親の親族との親族関係は継続します。

死後離縁をすることで、養親の親族との親族関係を解消することができます。

死後離縁をすると、将来発生する相続で相続人になりません。

将来発生する相続で、相続手続に関与する必要がありません。

死後離縁の効果は、将来に向かってのみ発生するからです。

養親の親族と親族関係を終了したいときは、死後離縁が選ばれます。

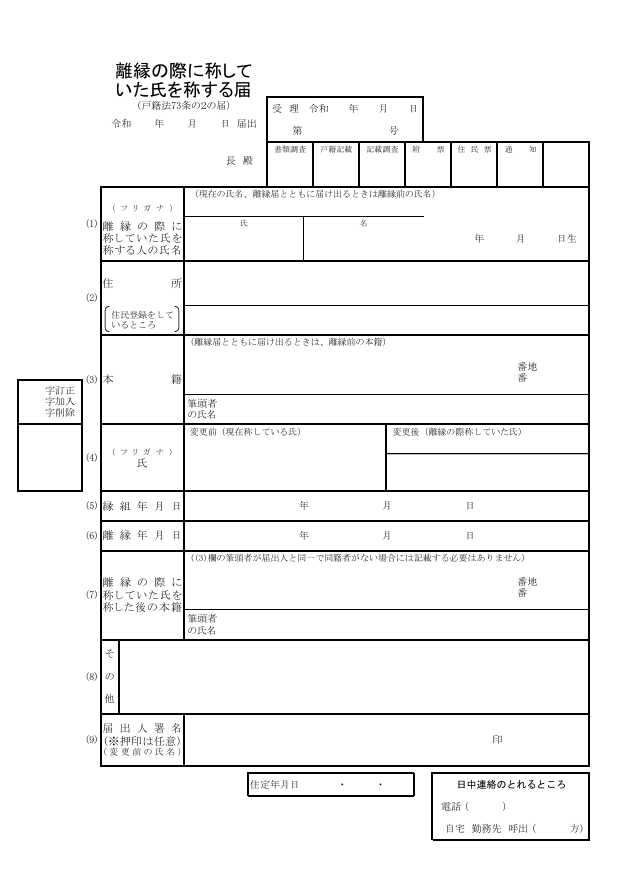

③縁組前の氏に戻したい→死後離縁

養子縁組による親子関係が終了すると、養子は当然に縁組前の氏に復します。

一定の条件を満たした場合、養子縁組時の氏を続称することができます。

続称する条件は、次のとおりです。

(1)養子縁組期間が7年以上

(2)養子離縁の日から3か月以内に市区町村役場に届出

養子離縁届とは別に、「離縁の際に称していた氏を称する届」を提出します。

養子離縁の日から3か月以上経過した場合、氏の変更に家庭裁判所の許可が必要です。

縁組前の氏に戻したいときは、死後離縁が選ばれます。

④相続手続に関わりたくない→相続放棄

相続放棄をすると、はじめから相続人でなくなります。

養親の相続で相続放棄をすると、養子は相続人でなくなります。

遺産分割協議など、相続手続に関与する権利と義務がなくなります。

相続手続に関与しないから、相続トラブルから解放されます。

養親の相続で相続放棄をしても、養親との親子関係は継続します。

養親の親族との親族関係は、継続します。

養親の親族が死亡したときに、相続人なる可能性があります。

相続放棄は、被相続人ごとに必要です。

相続手続に関わりたくないときは、相続放棄が選ばれます。

⑤養親の借金を引き継ぎたくない→相続放棄

相続人は、被相続人の権利と義務をすべて相続します。

被相続人が莫大な借金を抱えて死亡した場合、相続放棄をすることができます。

相続放棄をすると、借金を一切引き継がないからです。

死後離縁をしても、すでに発生した相続は相続人になります。

相続放棄をしても、他の相続人や債権者に連絡する義務はありません。

義務はなくても、連絡してあげると親切です。

家庭裁判所は、積極的に他の相続人や債権者に対して連絡されないからです。

養親の借金を引き継ぎたくないときは、相続放棄が選ばれます。

⑥死後離縁と相続放棄は併用できる

死後離縁は、将来の親族関係を整理する手続です。

相続放棄は、一切相続しないための手続です。

目的と効果がまったく異なる制度です。

死後離縁と相続放棄は、併用できます。

死後離縁と相続放棄を併用する場合、相続放棄を先にするのがおすすめです。

相続放棄には、3か月の期間制限があるからです。

5養子がいる相続を司法書士に依頼するメリット

相続税を減らすために、税金の専門家から養子縁組をすすめられることがあります。

税金を減ることだけ強調されて、他のことに考えが及んでいない方も多いです。

税金について考慮することは大切ですが、税金のメリットだけ注目すると後悔することになるでしょう。

死後離縁を考える人の多くは、生前から親族間の関わり合いで疲れ果てています。

養親のためを思って、何も言えないのです。

死亡した養親の相続で、何も対策していないとトラブルが目に見える形になります。

家族の幸せを思って築いた財産なのに、トラブルのタネになっては悲しいでしょう。

家族のために、公正証書遺言を作成したい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。