Archive for the ‘成年後見’ Category

任意後見監督人の役割と責任

1任意後見契約でサポートを依頼する

①信頼できる人と任意後見契約

認知症や精神障害や知的障害などで判断能力が低下すると、物事の良しあしを適切に判断することができなくなります。

記憶があいまいになる人もいるでしょう。

任意後見とは、将来に備えて信頼できる人にサポートを依頼する契約です。

任意後見は、だれと契約するのか本人が自分で決めることができます。

任意後見契約をした場合、物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなった後にサポートしてもらいます。

自分の財産管理などを依頼するから、信頼できる人と契約します。

多くの場合、本人の子どもなど近い関係の家族でしょう。

家庭裁判所で成年後見開始の審判をしてもらう場合、成年後見人は家庭裁判所が決めます。

家族が成年後見人に選ばれるのは、わずか20パーセント程度です。

任意後見契約では、本人が選んだ人にサポートを依頼することができます。

②サポート内容は自分で決める

任意後見は、サポートを依頼する契約です。

サポート内容は、契約書にはっきり記載します。

サポート内容がはっきりしていないと、サポートする人が困ります。

サポートする人が勝手にやったことと、判断されるからです。

任意後見契約の内容は、登記簿に記録されます。

サポートする人の権限は、登記簿謄本で証明することができます。

サポート内容は、自分で決めることができます。

③任意後見監督人は不要にできない

任意後見契約をするだけでは、任意後見はスタートしません。

本人が元気なときに、任意後見契約を締結するからです。

任意後見契約をしたときは本人は元気だから、サポートは不要のはずです。

任意後見がスタートするのは、本人の判断能力が低下したときです。

本人の判断能力が低下した場合、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをします。

任意後見監督人が選任されたら、任意後見がスタートします。

任意後見人は、任意後見監督人に監督されます。

任意後見監督人は、家庭裁判所に監督されます。

みんなで監督するから、適切に本人をサポートすることができます。

家族が任意後見人であっても、公平性や透明性を確保する必要があるからです。

任意後見監督人は、不要にできません。

2任意後見監督人の役割と責任

①任意後見人の監督

任意後見監督人は、任意後見人を監督する人です。

任意後見人を監督して、サポート内容の透明性を確保します。

監督と聞くと、日常を監視されるイメージがあるかもしれません。

どちらかというと、任意後見監督人は任意後見人の相談相手です。

任意後見人は、法律などに詳しいことはあまりないでしょう。

知識不足から、不適切なサポートをするかもしれません。

サポートにおいて不安があるとき、家庭裁判所に相談することは重要です。

家庭裁判所は身近な役所ではないから、気軽に相談することは難しいでしょう。

任意後見監督人には、家庭裁判所より身近に相談することができます。

任意後見監督人は任意後見人の相談相手になって、適切なサポートができるように監督します。

任意後見監督人は、公平性や透明性を確保するために重要な存在です。

任意後見人は任意後見人を監督して、公平性や透明性を確保する責任があります。

任意後見監督人の役割1つ目は、任意後見人の監督です。

②財産管理の監査

任意後見人は、本人の財産管理をします。

任意後見監督人は、本人の財産状況報告書や収支状況報告書を提出してもらいます。

任意後見監督人が財産管理を監査するから、任意後見人の不正を防止することができます。

任意後見人は任意後見人の財産管理を監査して、不正を防止する責任があります。

任意後見監督人の役割2つ目は、財産管理の監査です。

③身上監護の確認

任意後見人は、本人の身上監護をします。

身上監護とは、日常生活や、健康管理、介護などの重要な決定をすることです。

任意後見監督人は、福祉サービスの利用状況や医療機関の利用状況を確認します。

任意後見監督人が身上監護を確認するから、本人は適切な生活支援を受けることができます。

任意後見人は身上監護を確認して、本人の生活支援を見守る責任があります。

任意後見監督人の役割3つ目は、身上監護の確認です。

④家庭裁判所へ報告

任意後見監督人は、年に一度家庭裁判所に報告する義務があります。

財産管理状況や本人の生活のサポート状況を家庭裁判所と情報共有します。

任意後見人は、任意後見監督人から監督されます。

任意後見監督人は、家庭裁判所から監督されます。

本人の財産管理状況や身上監護状況は家庭裁判所と共有されるから、本人の利益が守られます。

任意後見監督人の役割4つ目は、家庭裁判所へ報告です。

⑤任意後見人の解任請求

任意後見人は、本人の財産管理や身上監護をします。

大きな権限があるから不適切なサポートをすると、本人の利益が損なわれます。

任意後見人が不適切なサポートをした場合、任意後見監督人には解任請求をする権限があります。

本人は判断能力を失っても、安心してサポートを受けることができます。

任意後見人は任意後見人の解任請求をして、公平性や透明性を確保する責任があります。

任意後見監督人の役割5つ目は、任意後見人の解任請求です。

⑥利益相反時に本人の代理

利益相反とは、一方がトクをすると他方がソンをする関係です。

任意後見人は、本人と近い関係の家族であることが多いでしょう。

例えば、本人と任意後見人が同時に相続人になる相続が発生することがあります。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

本人と任意後見人が同時に相続人になる場合、任意後見人は本人を代理することはできません。

遺産分割協議は、利益相反になるからです。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方を決めるため相続人全員でする話し合いです。

任意後見人がトクをすると、本人がソンします。

利益相反取引をする場合、任意後見監督人が本人を代理します。

本人の利益を確保するため、任意後見人ではなく任意後見監督人が代理します。

任意後見人は本人を代理して、本人の利益を確保する責任があります。

任意後見監督人の役割6つ目は、利益相反時に本人の代理です。

⑦緊急事態の対応

任意後見人が急病になることがあるでしょう。

任意後見人が職務に就けなくても、本人のサポートを止めることはできません。

緊急の事情がある場合、任意後見監督人が任意後見人の代理をします。

任意後見人は任意後見人を代理して、本人のサポートをする責任があります。

任意後見監督人の役割7つ目は、任意後見人の代理です。

3任意後見監督人の選任方法

①任意後見監督人の申立てのタイミング

任意後見がスタートする条件は、次の2つです。

・本人の判断能力が低下すること

・家庭裁判所が任意後見監督人を選任すること

本人の判断能力が低下したら、家庭裁判所に対して任意後見監督人選任の申立てをします。

本人の判断能力が低下したことは、医師の診断で確認することができます。

②任意後見監督人の申立てができる人

任意後見監督人選任の申立てができる人は、次のとおりです。

(1)本人

(2)配偶者

(3)4親等内の親族

(4)任意後見人になる予定の人

本人以外の人が任意後見人選任の申立てをする場合、本人の同意が必要です。

本人が意思表示ができないときは、必要ありません。

本人の判断能力が低下したら、サポートを依頼された人が任意後見人選任の申立てをすることができます。

任意後見監督人選任の申立てには、大量の書類が必要になります。

任意後見監督人選任の申立てにあたって、司法書士などの専門家のサポートを受けるのがおすすめです。

③任意後見監督人になれる人なれない人

任意後見監督人は、家庭裁判所が選任します。

任意後見監督人の申立てをするときに、候補者を立てることができます。

本人のために適任者がいるときは、候補者を立てるといいでしょう。

候補者を立てても、候補者を選ぶか選ばないか家庭裁判所次第です。

候補者以外の専門家が選ばれても、家庭裁判所に異議を述べることはできません。

候補者以外の専門家が選ばれても、任意後見監督人選任の申立てを取り下げることはできません。

多くの場合、任意後見人は本人の近い関係の家族でしょう。

任意後見監督人は家族ではなく、法律の専門家が選ばれます。

次の人は、任意後見監督人になれません。

・任意後見受任者の配偶者、直系血族、兄弟姉妹

・任意後見人の配偶者、直系血族、兄弟姉妹

・未成年者

・過去に後見人などを解任されたことがある人

・親権喪失・管理権喪失の宣告を受けた人

・破産者

・行方不明の人

任意後見受任者とは、任意後見契約でサポートを依頼された人です。

任意後見監督人は、家庭裁判所総合的に判断して適任者を選任します。

④任意後見監督人に報酬の支払い

任意後見人の報酬は、任意後見契約で決めておきます。

家族が任意後見人になる場合、無報酬の合意をすることができます。

任意後見監督人の報酬は、家庭裁判所が公平に決定します。

家庭裁判所は、次の事項を考慮して報酬を決定します。

・監督業務の内容

・監督業務の難易度

・地域性

⑤任意後見監督人の報酬の目安

成年後見監督人の報酬の目安は、次のとおりです。

・資産5000万円以下 月額2万円

・資産5000万円以上 月額3万円

複雑な財産整理が発生した場合、追加して付加報酬が認められることがあります。

⑥任意後見監督人の報酬は本人の財産から

任意後見監督人の報酬は、本人の財産から支払われます。

家族が支払う必要はありません。

4任意後見人と任意後見監督人の役割のちがい

ちがい①主な任務

任意後見人は、財産管理と身上監護の面で本人をサポートします。

任意後見人は、直接的に本人をサポートする人です。

任意後見監督人は、任意後見人を監督します。

任意後見監督人は、間接的に本人をサポートする人です。

ちがい1つ目は、主な任務です。

ちがい②サポートの基盤

任意後見人は、任意後見契約に基づいて本人をサポートします。

任意後見監督人は、家庭裁判所の選任により監督します。

ちがい2つ目は、サポートの基盤です。

ちがい③本人との関係

任意後見人は、本人がサポートを依頼した人です。

多くの場合、本人と近い関係の家族です。

任意後見監督人は、家庭裁判所が選任する専門家です。

多くの場合、本人も家族も見知らぬ人です。

ちがい3つ目は、本人との関係です。

ちがい④財産管理

任意後見人は、本人の預貯金や資産を管理します。

本人の財産状況報告書や収支状況報告書を作成します。

任意後見監督人は、任意後見人が適切に財産管理をしているかチェックします。

ちがい4つ目は、財産管理です。

ちがい⑤身上監護

任意後見人は、本人の生活支援や医療福祉サービスを手配します。

任意後見監督人は、任意後見人が適切に身上監護をしているかチェックします。

ちがい5つ目は、身上監護です。

ちがい⑥報告義務

任意後見人は、任意後見監督人に本人の財産状況報告書や収支状況報告書を提出します。

任意後見監督人は、年に一度家庭裁判所に報告します。

ちがい6つ目は、報告義務です。

5任意後見契約を司法書士に依頼するメリット

任意後見は、あらかじめ「必要になったら後見人になってください」とお願いしておく契約です。

認知症が進んでから、任意後見契約をすることはできません。

重度の認知症になった後は、成年後見(法定後見)をするしかなくなります。

成年後見(法定後見)では、家庭裁判所が成年後見人を決めます。

80%のケースで、家族以外の専門家が選ばれます。

任意後見契約では、本人の選んだ人に後見人になってもらうことができます。

家族以外の人が成年後見人になることが不安である人にとって、任意後見制度は有力な選択肢になるでしょう。

本人が自分らしく生きるために、みんなでサポートする制度です。

任意後見制度の活用を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

任意後見監督人選任の申立ての最適なタイミング

1任意後見契約でサポートを依頼する

①信頼できる人と任意後見契約

認知症や精神障害や知的障害などで判断能力が低下すると、物事の良しあしを適切に判断することができなくなります。

任意後見とは、将来に備えて信頼できる人にサポートを依頼する契約です。

任意後見は、だれと契約するのか本人が自分で決めることができます。

任意後見契約をした場合、物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなった後にサポートしてもらいます。

自分の財産管理などを依頼するから、信頼できる人と契約します。

多くの場合、本人の子どもなど近い関係の家族でしょう。

家庭裁判所で成年後見開始の審判をしてもらう場合、成年後見人は家庭裁判所が決めます。

家族が成年後見人に選ばれるのは、わずか20パーセント程度です。

②任意後見監督人は任意後見人と監督する

任意後見人とは、本人をサポートする人です。

任意後見監督人とは、任意後見人を監督する人です。

任意後見監督人は、家庭裁判所が監督します。

家庭裁判所は任意後見監督人を通して、任意後見人を監督します。

③本人が元気なうちに任意後見契約

任意後見契約は、本人の判断能力が充分あるときに締結します。

本人の判断能力が低下した後は、契約を締結することができないからです。

任意後見は、公正証書による契約が必要です。

公正証書とは、公証人が作成する公文書です。

本人の判断能力が低下している場合、公証人は公正証書を作成できません。

任意後見契約は、本人が元気なうちに締結します。

④任意後見監督人は不要にできない

任意後見契約をした時点では、本人は任意後見人によるサポートは必要ないはずです。

本人の判断能力が低下した後、任意後見人によるサポートが必要になります。

本人の判断能力が低下したら、任意後見監督人選任の申立てをします。

家庭裁判所が任意後見監督人を選任したら、任意後見契約に効力が発生します。

任意後見契約に効力が発生したら、任意後見人がサポートを開始します。

任意後見人によるサポート開始は、任意後見監督人が選任された後です。

任意後見監督人は、不要にできません。

任意後見監督人の選任は、任意後見によるサポート開始の条件だからです。

2任意後見監督人選任の申立ての最適なタイミング

①早すぎる申立てのリスク

リスク(1)家庭裁判所が申立てを却下する

任意後見監督人選任の申立ては、早ければ安心と言ったものではありません。

早すぎる申立ては、制度趣旨に反するリスクがあります。

任意後見監督人の選任は、本人の判断能力が低下したことが要件です。

任意後見監督人選任の申立てが早すぎると、本人の判断能力が充分に残っているでしょう。

任意後見監督人選任の申立書には、医師の診断書を提出します。

医師は、判断能力が保たれていると評価した診断書を作成するでしょう。

医師が判断能力が保たれていると評価するのに、任意後見人によるサポートは不要です。

家庭裁判所は、任意後見人を選任する必要はないと判断します。

リスク(2)本人の自己決定権を不当に制限する

任意後見が開始すると、本人の代わりに任意後見人が財産管理や身上監護を行います。

身上監護とは、本人の日常生活や健康管理、介護など生活全般について重要な決定をすることです。

任意後見監督人選任の申立てが早すぎると、本人の判断能力が充分に残っているでしょう。

本人は自分の意思で、自由に契約することができなくなります。

本人の判断能力が充分に残っているのに、自己決定権が制限されてしまいます。

本人の判断能力が充分に残っているのに、契約などを制限することは不当です。

任意後見制度は、本人が自分らしく生きていくための制度のはずです。

自己決定権が制限されると、制度の趣旨に反します。

リスク(3)任意後見監督人報酬が早期に発生する

任意後見監督人が選任されると、任意後見監督人に報酬が発生します。

毎月1~3万円程度、本人の財産から支出されます。

本人の判断能力が充分に残っているのに、不必要な任意後見監督人報酬を負担することになります。

リスク(4)任意後見人の負担が大きくなる

任意後見監督人が選任されると、任意後見人によるサポートが開始します。

任意後見人は、本人に代わって財産管理や身上監護をする義務を負います。

本人の判断能力が充分に残っているのに、任意後見人が行う後見事務が不必要に増えてしまいます。

本人が自分でできるはずなのに任意後見人がサポートすると、本人が自分やることと任意後見人がやるべきことの境界があいまいになります。

リスク(5)家族のトラブルを誘発する

本人の判断能力が充分に残っていると、家族は本人の判断で契約などができると期待しています。

本人の代わりに任意後見人が財産管理を行うと、財産管理を任せている理由が見えにくくなります。

任意後見制度への理解不足から、家族間で不信感が発生します。

・まだ元気なのに、なぜ任意後見人がサポートするのか

・任意後見人が財産管理する必要があるのか

本人が自分の財産を管理できないことに対して、家族は不信感を覚えます。

本人の判断能力が充分に残っているから、家族のトラブルの火種になります。

②遅すぎる申立てのリスク

リスク(1)本人が財産に損害を与えてしまう

本人の判断能力が低下したまま放置すると、本人が次の行為をするおそれがあります。

・必要ないのに高額な契約を締結する。

・悪質商法などの被害にあう。

・キャッシュカードや通帳など重要書類を紛失する

・不動産屋預貯金を不適切に処分する

本人の判断能力が低下しているから、自分の財産に損害を与えていることが理解できません。

リスク(2)本人の生活が破綻する

本人の判断能力が低下したまま放置すると、本人は自分で適切に判断することができません。

物事のメリットデメリットを判断できないまま、先延ばししがちです。

任意後見人のサポートを受けられないまま、介護サービスの契約ができなくなります。

家賃や公共料金の支払いを滞らせると、生活維持が困難になります。

リスク(3)市区町村長申立てで法定後見開始

本人の生活が破綻すると、行政が介入することになるでしょう。

市区町村長による後見開始の申立てがされる可能性があります。

家庭裁判所は、本人の保護を最優先します。

任意後見監督人選任の申立てが遅れると、生活や財産に混乱が発生します。

混乱が発生した後では、任意後見では保護が不充分と判断することがあります。

家庭裁判所は任意後見監督人の選任をしないまま、法定後見を選択することがあります。

リスク(4)本人の意思を生かすことができない

任意後見契約は、本人がやってもらいたいことを決めて信頼できる人にやってもらう制度です。

任意後見監督人選任の申立てが遅すぎると、法定後見が選択されることがあります。

本人の意思表示である任意後見契約があっても、生かされないリスクがあります。

リスク(5)任意後見人に説明責任

任意後見契約では、本人の判断能力が低下したら任意後見監督人選任の申立てをする義務が定められます。

任意後見監督人選任の申立てをする義務を怠って本人の生活が破綻した場合、家族から説明を求められるでしょう。

③申立てがされないまま放置されるリスク

任意後見は、契約するだけでは意味がありません。

契約するだけでは、任意後見人としてサポートすることはできないからです。

任意後見監督人選任の申立てをしないまま放置すると、いつまでたっても任意後見はスタートしません。

本人と同居している家族などは、判断能力が低下する前から財産管理をサポートしているでしょう。

本人の判断能力が充分であるうちは、本人の意思に基づくサポートと言えます。

他の家族も、あれこれ言うことは少ないでしょう。

本人の判断能力が低下すると、同じサポートであっても評価が変わります。

本人の意思に基づかない財産管理に見えるからです。

同じサポートであっても、評価が変わります。

評価の転換が家族間で深刻なトラブルを誘発する大きな要因です。

任意後見監督人からの監督がないままでは、透明性を確保できません。

適切な財産管理をしても、第三者からは自分のために財産を使っているように見えます。

申立てがされない状態が長く続くほど、家族の疑念を引き起こします。

任意後見がスタートしないままにすると、家族から説明を求められる場面が増加します。

④家庭裁判所の判断基準

(1)法律上の基準

家庭裁判所は次の条件を満たすとき、任意後見監督人を選任することができます。

・任意後見契約が登記されていること

・本人の判断能力が低下していること

・任意後見監督人選任の申立てがあること

・本人の同意があること

(2)任意後見監督人を選任できない基準

次の場合、任意後見監督人を選任できません。

・本人が未成年

親権者が保護するので、任意後見人は不要です。

・すでに法定後見が開始しており法定後見を優先すべきとき

本人が不利になる契約をしても、任意後見人は契約を取消すことができません。

本人が浪費家で不利な契約を締結しがちの場合、法定後見を優先すべきと考えられます。

・任意後見人が不適格

任意後見人が法律上の欠格者である場合、任意後見人にすることはできません。

(3)家庭裁判所が実務上重視する基準

・判断能力の低下の程度

家庭裁判所は、医師による診断書の記載内容を重視します。

日常的な金銭管理が困難、重要事項の決定が不安定などの事情があれば、判断能力の低下と認められます。

・本人保護に充分な任意後見契約の内容

任意後見は、本人がやってもらいたいことを決めて契約します。

契約内容が極端に狭いケースや極端に不合理なケースでは、本人の保護に充分な内容ではないと判断されるでしょう。

・任意後見人の誠実性

家庭裁判所は、任意後見人の適格性を判断します。

誠実性や財産管理能力、家族との関係を総合的に判断します。

・家族間トラブルの有無

家族間で深刻なトラブルがある場合、任意後見人は適切に本人をサポートできないでしょう。

任意後見をスタートさせず、法定後見を選択することがあります。

⑤任意後見監督人選任の申立てをする目安

任意後見監督人選任の申立てをする場合、唯一の正解はありません。

家族が迷い始めるときは、検討すべき時期と言えます。

・物忘れや判断ミスが継続して繰り返される

・不要な契約を結びそうで、家族が見守らないと不安

・家族の支援に限界を感じる

・医師による意見を聞きたい場面が多くなった

上記の目安のうち複数当てはまったら、専門家などに相談するといいでしょう。

3任意後見監督人がいるから安心して任意後見事務ができる

①任意後見監督人は任意後見人をサポートする

任意後見監督人は、任意後見人を監督する人です。

監督と聞くと、監視されるイメージを持つかもしれません。

監視するより、任意後見人をサポートする人です。

任意後見人は、本人が自由に選ぶことができます。

本人の子どもなど、身近な家族がほとんどです。

本人の子どもなどは、法律に詳しいことはあまりないでしょう。

適切に後見事務を行っているのか、不安になることがあります。

不安になったとき、任意後見監督人に相談することができます。

任意後見監督人は、相談を通して適切な後見事務ができるように監督します。

②任意後見監督人が制度の公平性と透明性を確保する

任意後見では、任意後見監督人を不要にできません。

任意後見監督人は、任意後見人が本人のために事務を行っているのか監督します。

預貯金の通帳や契約書類は、任意後見監督人が定期的に確認します。

不正や不適切な行為があれば、家庭裁判所に報告する義務があります。

任意後見監督人自身も、家庭裁判所から監督を受けています。

家庭裁判所に対する定期報告における透明性が確保されます。

任意後見監督人は、専門家などの第三者が選任されます。

権限がある人と監督する人が身内であると、公平性と透明性が確保できないからです。

4任意後見契約を司法書士に依頼するメリット

任意後見は、あらかじめ「必要になったら後見人になってください」とお願いしておく契約です。

認知症が進んでから、任意後見契約をすることはできません。

重度の認知症になった後は、成年後見(法定後見)をするしかなくなります。

成年後見(法定後見)では、家庭裁判所が成年後見人を決めます。

80%のケースで、家族以外の専門家が選ばれます。

任意後見契約では、本人の選んだ人に後見人になってもらうことができます。

家族以外の人が成年後見人になることが不安である人にとって、任意後見制度は有力な選択肢になるでしょう。

本人が自分らしく生きるために、みんなでサポートする制度です。

任意後見制度の活用を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

任意後見人の役割と財産管理のポイント

1任意後見契約で認知症に備える

①任意後見契約でサポートを依頼する

任意後見契約を締結するためには、物事のメリットデメリットを適切に判断する能力が必要です。

判断能力がないまま、契約締結をしても無効です。

元気なうちに、任意後見契約でサポートを依頼します。

②自分で選んだ人と任意後見契約

任意後見は、だれと契約するのか本人が自分で決めることができます。

自分の財産管理などを依頼するから、信頼できる人と契約します。

多くの場合、本人の子どもなど近い関係の家族でしょう。

次の人は、任意後見人になれません。

(1)未成年者

(2)後見人を解任されたことのある人

(3)破産者で復権していない人

(4)本人に訴訟をした人と訴訟をした人の配偶者、直系血族

(5)行方不明の人

任意後見契約では、本人が選んだ人にサポートを依頼することができます。

③サポート内容は契約書に明記

任意後見は、サポートを依頼する契約です。

サポート内容は、契約書にはっきり記載します。

サポート内容がはっきりしていないと、サポートする人が困ります。

サポートする人が勝手にやったことと、判断されるからです。

例えば、自宅を売却して施設の入所費用に充てたい場合、売却権限を与えると明記します。

自宅は売却しないで守ってほしい場合、売却権限は与えないと明記します。

任意後見契約の内容は、登記簿に記録されます。

サポートする人の権限は、登記簿謄本で証明することができます。

将来任意後見人が権限不足で困らないように、バランスをとるのがおすすめです。

法定後見では、包括的に代理権が与えられます。

任意後見では、本人の意思が尊重される点が特徴です。

④公証人が法務局に登記嘱託

任意後見契約は、判断能力が低下したときに財産管理を依頼する契約です。

重要な契約だから、公正証書で契約する必要があります。

任意後見契約を締結すると、契約の内容は登記されます。

任意後見契約をした当事者は、自分で登記申請をする必要はありません。

自動的に、公証人が法務局に登記を嘱託するからです。

後見登記簿を確認すると、任意後見人の権限が分かります。

2任意後見人の役割

①財産管理

財産管理とは、本人の財産を適切に守り運用処分を代理することです。

具体的には、次のことを行います。

・預貯金の管理や支払手続

・不動産や株式の維持管理や売却手続

・契約などの締結解約

・定期的な収入と支出の確認

本人の判断能力が低下した後、任意後見契約に基づいて任意後見人が財産管理をします。

任意後見人に権限があるか、後見登記簿謄本で確認することができます。

任意後見契約で依頼されたこと以外は、代理できません。

②身上監護

身上監護とは、本人の日常生活や健康管理、介護など生活全般について重要な決定をすることです。

具体的には、次のことを行います。

・医療機関への入院手続

・介護サービスの利用契約

・介護施設の入所手続

・日常生活環境の整備

財産管理とは異なり、本人の暮らしや尊厳を守る役割です。

本人の判断能力が低下した後、任意後見契約に基づいて任意後見人が身上監護をします。

任意後見人に権限があるか、後見登記簿謄本で確認することができます。

任意後見契約で依頼されたこと以外は、代理できません。

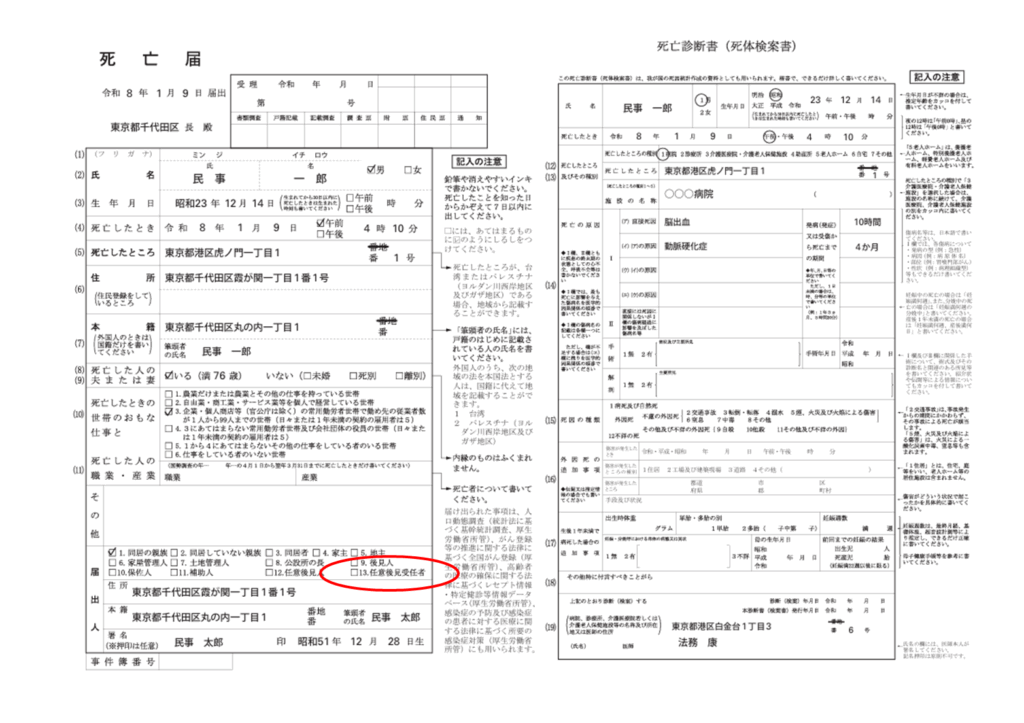

③死亡届を提出できる

本人が死亡したら、死亡届を提出します。

死亡届の届出人になるのは、本人の親族や家主、地主などです。

任意後見人や任意後見受任者は、届出をすることができます。

3任意後見監督人は不要にできない

①任意後見監督人選任でサポート開始

任意後見契約を締結しても、サポートは開始しません。

任意後見契約をするためには、本人に充分な判断能力が必要です。

本人は充分な判断能力があるから、サポートは必要ないはずだからです。

任意後見監督人選任で、任意後見人によるサポートが開始します。

任意後見人によるサポートが必要になるのは、本人の判断能力が低下した後です。

本人の判断能力が低下したら、家庭裁判所に対して任意後見監督人選任の申立てをします。

家庭裁判所が任意後見監督人を選任したら、任意後見契約に効力が発生します。

任意後見契約に効力が発生したら、任意後見人がサポートを開始します。

任意後見監督人は、不要にできません。

任意後見監督人選任は、任意後見によるサポート開始の条件だからです。

②任意後見監督人に対して報告義務がある

任意後見人は、任意後見監督人に対して後見事務を報告する義務があります。

任意後見監督人には、次の書類を提出します。

(1)任意後見事務報告書(定期報告)

(2)財産目録(定期報告用)

(3)収支報告書・収支予定表

(4)本人の預貯金通帳のコピー

任意後見人の報告は、家庭裁判所へする報告の基礎資料です。

任意後見監督人は、家庭裁判所へ報告する義務があるためです。

家庭裁判所が間接的に監督するから、任意後見の公平性と透明性を確保されます。

本人の利益を守るため、任意後見監督人に対する報告は重要です。

③任意後見監督人の役割

(1)任意後見人の監督

任意後見監督人は、任意後見人を監督する人です。

任意後見人を監督して、サポート内容の透明性を確保します。

(2)財産管理の監査

任意後見監督人は、本人の財産状況報告書や収支状況報告書を提出してもらいます。

任意後見人は任意後見人の財産管理を監査して、不正を防止する責任があります。

任意後見監督人はただ監視するだけでなく、任意後見人の相談相手になります。

適切な判断ができるように、任意後見人を支援します。

(3)身上監護の確認

任意後見監督人は、福祉サービスの利用状況や医療機関の利用状況を確認します。

任意後見人は身上監護を確認して、本人の生活支援を見守る責任があります。

(4)家庭裁判所へ報告

任意後見監督人は、年に一度家庭裁判所に報告する義務があります。

財産管理状況や本人の生活のサポート状況を家庭裁判所と情報共有します。

本人の財産管理状況や身上監護状況は家庭裁判所と共有されるから、本人の利益が守られます。

(5)任意後見人の解任請求

任意後見人が不適切なサポートをした場合、任意後見監督人には解任請求をする権限があります。

任意後見人は任意後見人の解任請求をして、公平性や透明性を確保する責任があります。

4財産管理のポイント

①預貯金口座の管理や支払手続

本人名義の口座を任意後見人が管理します。

金融機関に成年後見登記事項証明書を提示して、代理人として取引します。

公共料金や税金の支払、医療費や介護費用を期限までに納めます。

任意後見人名義の口座に本人の預貯金を移すと、横領や背任を疑われるでしょう。

財産管理不適切と判断されると、解任されるおそれがあります。

本人の口座の預貯金は、本人の利益のためにのみ利用します。

支出内容を記録し請求書や領収書を添えて、任意後見監督人に報告します。

②不動産や株式の維持管理や売却手続

任意後見人は、本人の口座の資金から固定資産税や管理費を支払います。

必要に応じて修繕や除草などの手配をします。

売却手続をする場合、任意後見契約で明示された売却権限が必要です。

任意後見契約では、やってもらいたいことを契約書で明示してあるはずだからです。

売却権限が明示されていれば、家庭裁判所の許可は不要です。

任意後見契約で売却権限が与えられていない場合、任意後見人は不動産を売却することはできません。

たとえ本人の利益であっても、売却権限がないと売却できません。

売却権限があっても、任意後見監督人や家庭裁判所と協議のうえ進めるのが望ましいと言えます。

③契約などの締結解約

任意後見人は、医療機関への入院手続や介護サービスの利用契約を代理します。

医療機関への入院手続や介護サービスの利用契約は、身上監護であると同時に財産管理です。

医療費や契約に伴う利用料の支払いを伴うからです。

契約などの締結解約にあたっては、次の事項を確認します。

・入所一時金

・月額利用料

・介護保険自己負担額

・解約条項

・解約時の返還金

本人の生活状況と財産状況を考慮して、本人のために合理的判断をすることが重要です。

④投資や資産運用に関する制限

任意後見人は、本人の利益を最大限優先して財産管理をする必要があります。

本人の利益を損なうことは、許されません。

高いリスクを取った資産運用は、本人の利益を損なうおそれがあると判断されるでしょう。

本人が死亡したときの相続税対策のため、生前贈与はできなくなります。

相続税対策は、相続人のためであって本人には利益がないからです。

⑤財産目録の作成

本人の財産内容を整理し財産目録を作成して管理します。

預貯金通帳や各種重要書類を保管管理します。

⑥日々の業務遂行

(1)定期的に訪問面談

本人との面談を定期的に実施します。

生活状況や本人の希望を確認します。

(2)関係機関との連絡調整

本人の生活に関与する機関との連絡役になります。

医療機関、介護施設、役所、金融機関等と連絡を取り合い、必要な手続をします。

(3)支払業務

本人が負担すべき費用は、期日までに間違いなく支払います。

(4)書類の整理保管

契約書、請求書、領収書等の書類を整理し、任意後見監督人へ報告します。

5任意後見で起きやすいトラブルと対策

トラブル①任意後見人による私的流用

任意後見人は、本人の子どもなど近い関係の家族が多いでしょう。

近い関係の家族は、他人の財産であるという意識が薄いことがあります。

軽い気持ちで、財産を流用し使い込むことがあります。

トラブル1つ目は、任意後見人による私的流用です。

対策は、財産管理の透明性を確保することです。

任意後見人になったら、家族であっても本人をサポートする公的な立場になります。

他人の財産を管理する公的な立場を意識し、財産管理の透明性を確保します。

財産管理方針は任意後見契約の中で明文化し、当事者以外の家族にも共有します。

具体的には、任意後見監督人に適切に報告し財産管理の監査を受けることです。

トラブル②他の親族から不信感

任意後見人は、本人に利益のために本人の財産管理をする義務があります。

決して任意後見人がほしいままに、財産を使うことができるわけではありません。

長期間任意後見人として財産管理をすると、他の親族から疑いの目を向けられることがあります。

トラブル2つ目は、他の親族から不信感を持たれることです。

対策は、任意後見監督人の監査を受けることです。

任意後見契約を締結する前から、親族間で財産管理方針を共有するのがおすすめです。

任意後見がスタートした後も、定期的に情報共有をすると不信感が和らぎます。

任意後見監督人の存在は、任意後見の公平性と透明性に大きな意義があります。

任意後見人が不安になりながら後見事務をするより、任意後見監督人に相談することができます。

任意後見監督人が支援し監査があるからこそ、誠実な行動を促し不正防止に役立ちます。

トラブル③契約条項があいまい

任意後見人の権限は、任意後見契約に明記されたことに限定されています。

任意後見契約の内容があいまいな場合、権限範囲が分からなくなります。

トラブル3つ目は、契約条項があいまいです。

対策は、任意後見契約をする際に司法書士などの専門家のサポートを受けることです。

サポートを受けると、必要な条項やあいまいな条項を指摘してもらえます。

ときには、任意後見契約以外の契約が必要になることも指摘してもらえるでしょう。

トラブル④任意後見監督人と関係悪化

任意後見監督人選任が任意後見のスタート条件になっているからです。

任意後見監督人は、家庭裁判所が決定します。

任意後見監督人と関係がうまくいかなくなることがあります。

トラブル4つ目は、任意後見監督人と関係悪化です。

任意後見監督人選任の申立てで、候補者を推薦することができます。

事前に相性のいい専門家を推薦するといいでしょう。

定期的な話し合いの場を設けて日常的なコミュニケーションを促進すると、関係を良好にすることができます。

トラブル⑤報告義務の怠慢

任意後見人は、任意後見監督人に報告する義務があります。

任意後見監督人への報告を怠ると、家庭裁判所から不審視されるでしょう。

ときには、任意後見監督人から解任請求が出されることがあります。

トラブル5つ目は、報告義務の怠慢です。

対策は、任意後見監督人への報告ルールを明示することです。

任意後見契約を締結するときに、充分に納得して契約をすることです。

報告義務の怠慢があると、解任請求がされることを明確化することです。

6任意後見契約を司法書士に依頼するメリット

任意後見は、あらかじめ「必要になったら後見人になってください」とお願いしておく契約です。

認知症が進んでから、任意後見契約をすることはできません。

重度の認知症になった後は、成年後見(法定後見)をするしかなくなります。

成年後見(法定後見)では、家庭裁判所が成年後見人を決めます。

80%のケースで、家族以外の専門家が選ばれます。

任意後見契約では、本人の選んだ人に後見人になってもらうことができます。

家族以外の人が成年後見人になることが不安である人にとって、任意後見制度は有力な選択肢になるでしょう。

本人が自分らしく生きるために、みんなでサポートする制度です。

任意後見制度の活用を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

任意後見契約で予備的受任者を決めておく工夫

1任意後見契約でサポートを依頼する

①任意後見契約人は自分で決める

任意後見契約とは、将来に備えてサポートを依頼する契約です。

だれにサポートを依頼するか、本人が自分で決めます。

判断能力が低下した後に財産管理を依頼する契約だから、信頼できる人が適任です。

多くの場合、本人の子どもなど近い関係の家族でしょう。

任意後見契約をしておくと、本人が選んだ人がサポートします。

②公正証書で任意後見契約

任意後見契約は、財産管理と身上監護を依頼する契約です。

身上監護とは、本人の日常生活や健康管理、介護など生活全般について重要な決定をすることです。

重要な契約だから、公正証書で契約します。

公正証書とは、公証人が関与して作成する公文書です。

公証人は契約するときに、本人確認のうえ本人の意思確認をします。

公正証書には、高い信頼性があります。

③任意後見監督人選任で任意後見スタート

任意後見契約を締結するだけでは、契約に効力がありません。

任意後見契約は、本人が元気なときに締結するからです。

任意後見人によるサポートが必要になるのは、判断能力が低下したときです。

本人の判断能力が低下したとき、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てます。

任意後見監督人とは、任意後見人を監督する人です。

家庭裁判所が任意後見監督人を選任したら、任意後見契約に効力が発生します。

任意後見契約に効力が発生したら、任意後見人がサポートを開始します。

任意後見監督人がいるから、任意後見の公平性と透明性が維持されます。

任意後見監督人選任で、任意後見がスタートします。

④不測の事態発生で法定後見開始

任意後見人に不測の事態が発生すると、任意後見は終了します。

不測の事態とは、次のような事態です。

・任意後見人の死亡

・任意後見人の判断能力喪失

・任意後見人の辞任

・任意後見人の解任

任意後見人がサポートを開始しているのに不測の事態が起きると、本人が困ります。

本人は、判断能力が低下しているからです。

判断能力が低下しているのに、サポートなしで放置することは許されません。

任意後見人に不測の事態が発生すると、法定後見が開始されます。

⑤法定後見のデメリット

デメリット(1)本人の意向が反映されない

任意後見では、本人がサポートしてもらいたいことを決めて契約します。

任意後見契約は、本人の意向を反映した契約をすることができます。

法定後見では、包括的代理権が与えられます。

本人の判断能力が低下した後だから、本人の意向が反映されない制度設計です。

デメリット(2)成年後見人は家庭裁判所が選任

任意後見では、本人が信頼できる人にサポートを依頼します。

任意後見人は、本人が信頼できる人を自分で決めることができます。

多くの場合、本人の子どもなど近い関係の家族でしょう。

法定後見では、家庭裁判所が成年後見人を選任します。

本人の家族が成年後見人に選任されるのは、全体の20%程度です。

本人の家族を候補者に立てても、家庭裁判所は見知らぬ専門家を選任することができます。

家族が選任されなかったことについて、異議を述べることはできません。

デメリット(3)成年後見人報酬の負担が重い

任意後見では、任意後見人の報酬は任意後見契約で決定します。

家族が任意後見人になる場合、無報酬の定めにすることができます。

法定後見では、80%程度が見知らぬ専門家です。

成年後見が終了するまで、報酬がかかり続けます。

⑥予備的受任者で法定後見を回避

予備的任意後見人とは、任意後見人が欠けたときに備えて代わりに任意後見人になる人です。

予備的任意後見人がいると、任意後見によるサポートを続けることができます。

予備的任意後見人を決めておくと、法定後見移行を回避することができます。

2任意後見契約で予備的受任者は認められない

①予備的受任者の定めは登記できない

予備的受任者の定めをおく任意後見契約と言うと、主任任意後見人に長男、予備的任意後見人に長女と言った契約をイメージするでしょう。

三者契約をする場合、次の条項を設定することが考えられます。

第○条(受任者の順位)

受任者○○が任意後見人として職務を遂行することを原則とし、受任者○○が死亡、辞任、心身の故障その他の理由により職務遂行が不可能または著しく困難となった場合には、受任者◇◇が任意後見人として職務を遂行するものとする。

第○条(任意後見監督人選任請求)

受任者◇◇は、前条の事由が発生した場合に限り、家庭裁判所に対して任意後見監督人の選任請求を行うものとする。

任意後見は、公正証書で契約します。

任意後見契約をしたら、公証人の嘱託で契約内容が登記されます。

登記できる内容は、法律で決められています。

たとえ、任意後見契約で予備的受任者を決めても、登記することができません。

当事者間で契約しても、第三者に対して効力がありません。

②予備的受任者に任意後見監督人を選任の申立てができない

任意後見監督人選任で、任意後見がスタートします。

予備的受任者は登記されていないから、家庭裁判所に任意後見人と認められません。

任意後見契約で予備的受任者を決めておいても、家庭裁判所に対しては効力がありません。

家庭裁判所が任意後見監督人を選任しないから、予備的受任者が任意後見人としてサポートすることはできません。

③三者契約は主任後見人死亡で任意後見終了

任意後見の終了理由は、法律で決められています。

任意後見人が死亡したら、任意後見は終了します。

三者契約で主任後見人が死亡すると、任意後見契約が終了します。

任意後見契約で主任後見人が死亡したときのことを決めても、終了します。

家庭裁判所が予備的受任者を任意後見人に認めない以上、終了させるより方法がないからです。

3任意後見契約で予備的受任者を決めておく工夫

①任意後見人は複数選任できる

任意後見契約は、委任契約のひとつです。

委任契約は、複数の人と契約することができます。

複数の人と任意後見契約をして、任意後見人を複数選任することができます。

②共同代理方式では法定後見を回避できない

任意後見人を複数選任した場合、どのように本人を代理するのか決めておきます。

共同代理方式とは、任意後見人全員が協議のうえ、共同して代理権を行使する方法です。

共同代理の定めがある場合、共同代理の定めが登記されます。

任意後見全員が共同で、代理権を行使します。

任意後見人のうち一人でも欠けると、任意後見が終了します。

共同代理方式では、法定後見に移行するリスクが高まります。

共同代理方式では、法定後見を回避できません。

③権限分掌方式では法定後見を回避できない

権限分掌方式とは、各任意後見人が事務を分担する方法です。

例えば、長男は身上監護、長女は財産管理などです。

各任意後見人は、自分が分担する事務のみ代理権を行使します。

任意後見人のうち一人でも欠けると、担当していた事務を行うことができません。

任意後見全体が機能しなくなるから、法定後見に移行することになるでしょう。

権限分掌方式では、法定後見を回避できません。

④各自代理方式のメリットデメリット

各自方式とは、各任意後見人が単独ですべての事務を代理できる方法です。

各自代理方式のメリットは、次のとおりです。

メリット(1)迅速な対応ができる

各任意後見人が単独で代理できるから、緊急時でも即座に対応できます。

メリット(2)業務分担による負担軽減

任意後見人が複数いるから、各任意後見人の時間的・精神的な事務負担が軽減されます。

メリット(3)代替性の確保

一部の任意後見人が病気や不在などで対応できなくても、他の任意後見人が対応できます。

メリット(4)本人のサポートが継続できる

任意後見人が補充し合うから、本人のサポートが途切れにくくできます。

各自代理方式のデメリットは、次のとおりです。

デメリット(1)意思決定の不一致

任意後見人間で判断が分かれると、本人の利益が損なわれます。

各任意後見人が矛盾した行為や意思表示がされるおそれがあるからです。

例えば、一部の任意後見人は自宅を売却して施設入所、他の任意後見人は自宅を売却せず自宅介護を継続などです。

デメリット(2)情報共有の不徹底による混乱

任意後見人間で情報共有が不徹底だと、重複対応や矛盾した対応が生じがちです。

デメリット(3)信頼関係の維持が困難

本人のサポートを開始すると、サポート方針の違いが表面化します。

任意後見人間の信頼関係が損なわれると、本人の利益より任意後見人の利益を優先しがちです。

デメリット(4)任意後見監督人の負担増

各任意後見人の行為を個別に監督する必要があります。

任意後見監督人の業務が複雑になります。

⑤異なる任意後見人と2つの任意後見契約

任意後見契約は委任契約だから、任意後見人を複数選任できます。

異なる任意後見人と2つの任意後見契約を締結します。

例えば、次のような契約です。

主任任意後見人に長男、予備的任意後見人に長女

第1契約 主任任意後見人長男と通常の任意後見契約

第2契約 予備的任意後見人長女と発効条件付任意後見契約

第2契約で、「長男が死亡、辞任、職務不能になった場合、任意後見監督人選任の申立てをする」条項を明記します。

第1契約と第2契約は、別の契約です。

第1契約と第2契約は、どちらも登記されます。

主任任意後見人と予備的任意後見人は、どちらも任意後見監督人選任の申立てをすることができます。

⑥特約があっても任意後見監督人選任の申立てができる

第2契約で「長男が死亡、辞任、職務不能になった場合、任意後見監督人選任の申立てをする」と定めても、発効条項は登記されません。

発効条項は、家庭裁判所を拘束しません。

発効条項を無視して、任意後見監督人選任の申立てをすることができます。

任意後見監督人が選任されたら、予備的任意後見人もサポートを開始することができます。

⑦費用は倍増

1契約につき約11,000円の公正証書作成基本料がかかります。

第1契約と第2契約があるから、公証人手数料が倍増します。

登記費用や謄本手数料も、それなりに倍増します。

費用面での負担増は、無視できません

4任意後見契約で予備的受任者を決めるときの注意点

注意①登記制度との整合性

三者契約で任意後見契約をすると、予備的受任者の情報や特約は登記されません。

2本契約で任意後見契約をすると、主任任意後見人と予備的任意後見人は同じように登記されます。

登記制度の限界と契約設計の工夫を区別することが重要です。

注意②当事者で合意しても家庭裁判所は拘束されない

「長男が死亡、辞任、職務不能になった場合、任意後見監督人選任の申立てをする」特約を設けても、当事者間の合意に過ぎません。

家庭裁判所は、契約条項に拘束されません。

予備的受任者には、任意後見監督人選任の申立てをする条件を理解してもらうことが重要です。

契約当事者には、本人の意思を尊重する義務があります。

注意③公証人との事前協議が欠かせない

任意後見契約をする場合、契約条項の決め方と登記実務の整合性を確認します。

任意後見契約で予備的受任者を決めるときは、公証人との事前協議が欠かせません。

5任意後見契約を司法書士に依頼するメリット

任意後見契約はあれこれ自分で決められなくなる前に、自分らしい生き方を自分で決めて、自分らしく生きようという制度です。

前向きに生きていくためにみんながサポートしますが、メリットもデメリットもたくさんあります。

ひとりで判断できるうちに、メリットとデメリットを確認して、自分らしい生き方、自分らしい好み、自分らしい趣味を家族や周囲の人と共有しましょう。

特に、不動産は重要な財産であることが多いので、処分や管理についての意見共有は重要です。

任意後見契約をする人は年々増加していますが、多くの方は良く知らない状況です。

任意後見契約をする前から司法書士などの専門家に相談し、その内容を周囲の人と共有しましょう。

任意後見契約の認知度があまり高くなく、契約について誤解や不理解でトラブルを起こしたり、トラブルに巻き込まれたりする事例が多く起きています。

任意後見契約でサポートをお願いする人もサポートをする予定の人も安易に考えず、司法書士などの専門家に相談し、家族と意見共有することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

任意後見受任者ができることは限られている

1任意後見受任者とは任意後見人になる予定の人

①任意後見はサポートを依頼する契約

任意後見とは、将来に備えて信頼できる人にサポートを依頼する契約です。

任意後見は、だれと契約するのか本人が自分で決めることができます。

任意後見受任者とは、任意後見人になる予定の人です。

物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなった後に、任意後見人がサポートします。

自分の財産管理などを依頼するから、信頼できる人と契約します。

多くの場合、本人の子どもなど近い関係の家族でしょう。

法定後見では、家庭裁判所が成年後見人を選びます。

家族が選ばれるのは、20%程度と少数です。

任意後見は、サポートを依頼する契約です。

②任意後見契約をするだけでは効力がない

任意後見は、契約です。

契約だから、物事のメリットデメリットを充分に判断できるときに締結します。

任意後見契約をするだけでは、効力がありません。

任意後見契約をしたときは、物事メリットデメリットを充分に判断できるはずだからです。

判断能力が充分にあるから、任意後見人のサポートは不要のはずです。

任意後見人によるサポートが必要になるのは、判断能力が低下した後です。

任意後見受任者は、任意後見契約でサポートを依頼された人です。

本人の判断能力が低下した後、任意後見受任者は任意後見人になってサポートを開始します。

③任意後見受任者と任意後見人のちがい

| 項目 | 任意後見受任者 | 任意後見人 |

| 意味 | 任意後見契約で任意後見人になる予定の人 | 任意後見監督人選任後で本人をサポートする人 |

| 状態 | 任意後見契約をしたが後見事務は開始していない | 任意後見監督人が選任され後見事務を開始した |

| 権限 | 原則、何もなし | 財産管理・身上監護 |

| 監督 | なし | 任意後見監督人による監督 |

2任意後見受任者ができることは限られている

①死亡届を提出できる

人が死亡したら、市区町村役場に死亡届を提出します。

死亡届を出すことができる人は、戸籍法で決められています。

死亡した人の子どもなどの親族は、死亡届を届出人になることができます。

おひとりさまや親族と疎遠である場合、死亡届を提出することが難しくなります。

任意後見受任者は、戸籍法上、死亡届を提出することができます。

任意後見契約をしておくと、死亡届を提出してもらえるので安心です。

死亡届は、法的効果を伴う届出義務行為と考えられています。

任意後見契約で死亡届の提出を依頼されなくても、任意後見受任者は死亡届を提出できます。

任意後見受任者や任意後見人が死亡届を提出する場合、証明書を提示する必要があります。

任意後見受任者は、次の書類を提示します。

・登記事項証明書

・任意後見契約にかかる公正証書の謄本

適切な書類を準備できないと、死亡届を受理してもらえません。

任意後見契約は、本人死亡で終了します。

死亡届を提出した後の相続手続や死後事務は、遺言執行者や相続人が行います。

②任意後見監督人選任の申立てができる

(1)任意後見監督人選任後に任意後見がスタートする

任意後見監督人とは、任意後見人を監督する人です。

任意後見人が不正をしないか、きちんと監督するのが仕事です。

任意後見は、任意後見監督人が選任されてからスタートします。

任意後見監督人なしで、任意後見人が本人を代理することはできません。

任意後見受任者は、家庭裁判所に対して任意後見監督人選任の申立てをすることができます。

任意後見監督人選任の申立ては、任意後見受任者にとって最も重要な行為です。

(2)任意後見監督人に相談できる

日常生活を監視されるイメージから、任意後見監督人に不安を感じる人もいるかもしれません。

任意後見人は、本人の家族であることが多いでしょう。

本人の家族が法律の専門家であることは、あまりありません。

客観的には不正と判断されることを知識不足によってやってしまうことがあります。

任意後見監督人は、任意後見人の相談相手です。

家庭裁判所は、身近な役所ではありません。

一般の人が気軽に相談するのは、難しいでしょう。

任意後見人から相談に応じることで、適切に後見事務ができるように監督したと言えます。

任意後見監督人は、任意後見人を監視する人というよりはサポートする人です。

任意後見人が任意後見契約どおりに後見事務を行えるようサポートし、家庭裁判所に報告します。

任意後見監督人は、家庭裁判所に監督されます。

(3)任意後見監督人による監督で制度の公平性が確保される

任意後見人は、任意後見監督人に監督されます。

任意後見監督人は、家庭裁判所に監督されます。

本人の利益保護のため、公平性と透明性が確保されます。

本人が判断能力を失っても、安心して任意後見制度を使うことができます。

③任意後見契約の解除ができる

(1)本人と任意後見受任者が合意解除ができる

任意後見契約は、サポートを依頼する契約です。

任意後見契約がスタートする前は、本人に充分な判断能力があるはずです。

本人と任意後見受任者が合意のうえ、任意後見契約を解除をすることができます。

合意解除をする場合、任意後見契約合意解除書を作成します。

任意後見契約合意解除書に本人と任意後見受任者が署名押印をして、公証人の認証を受けます。

公証人の認証を受けないと、有効に解除することができません。

(2)任意後見受任者が一方的に解除することができる

任意後見契約は、契約当事者の信頼関係を基礎にした契約です。

信頼関係を失ったら、契約を維持することはできません。

任意後見契約は、一方的に解除することができます。

本人が任意後見受任者の同意なく、一方的に解除することができます。

任意後見受任者が本人の同意なく、一方的に解除することができます。

一方的に解除をする場合、任意後見契約合意解除書を作成します。

任意後見契約合意解除書に解除する人が署名押印をして、公証人の認証を受けます。

配達証明付き内容証明郵便で、任意後見契約の解除を相手方に通知します。

配達されたら、証明書のハガキが届きます。

(3)任意後見スタート後の解除は家庭裁判所の許可が必要

任意後見契約がスタートした後は、本人に判断能力が失われています。

任意後見契約がスタートした後は、一方的に解除することはできません。

判断能力を失っているのにサポートする人がいなくなると、本人が困るからです。

任意後見契約を解除するためには、家庭裁判所の許可が必要です。

家庭裁判所は正当な理由がある場合に限り、許可をします。

正当な理由とは、任意後見人の事務が困難と認められる理由です。

具体的には、次の理由が考えられます。

・病気などで療養に専念したい

・遠方に転居した

・本人や本人の家族との信頼関係がなくなった

家庭裁判所の許可を得てから、相手方に意思表示をして契約を終了させます。

④将来の後見開始に備えて信頼関係の強化

任意後見契約を締結しても、任意後見監督人選任まで本人を代理することはできません。

任意後見契約を締結しても、契約に効力がないからです。

将来の後見開始に備えて、本人や本人の家族との信頼関係強化につとめます。

3任意後見監督人選任の申立て

①任意後見監督人選任の申立てをする条件

(1)任意後見契約を締結している

任意後見契約は、公正証書で締結する必要があります。

公正証書とは、公証人が作成する公文書です。

公正証書には、高い信頼性があります。

(2)本人の判断能力が低下している

本人の判断能力が低下した後、任意後見監督人選任の申立てをします。

判断能力の低下は、医師の判断が重視されます。

本人や任意後見受任者の判断ではありません。

身体能力が低下しても判断能力が充分あれば、任意後見監督人選任の申立てはできません。

(3)本人が同意している

任意後見契約は、本人の意思を尊重する制度です。

本人がサポートしてもらいたい人に、サポートしてもらいたい内容を決めて契約します。

任意後見契約の効力発生についても、本人の意思が尊重すべきだからです

本人の判断能力低下によって意思表示ができないときは、同意しなくても差支えありません。

②申立先

本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。

家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。

③申立てができる人

申立てができる人は、次のとおりです。

(1)本人

(2)配偶者

(3)4親等内の親族

(4)任意後見受任者

本人の家族でなくても、任意後見受任者は任意後見監督人選任の申立てをすることができます。

任意後見契約で、任意後見監督人選任の申立てをする義務を定めることが多いでしょう。

任意後見監督人選任の申立てをしないと、任意後見人によるサポートを受けることができないからです。

④必要書類

任意後見監督人選任の申立書に添付する書類は、次のとおりです。

(1)本人の戸籍謄本

(2)本人の住民票または戸籍の附票

(3)任意後見受任者の住民票または戸籍の附票

(4)本人の後見登記事項証明書

(5)任意後見契約公正証書の写し

(6)本人が成年被後見人等の登記がされていないことの証明書

(7)任意後見監督人候補者の住民票

(8)申立事情説明書

(9)任意後見受任者事情説明書

本人と任意後見受任者の間で、金銭消費貸借、担保提供、保証、立替があるときは、資料を添付します。

(10)親族関係図

(11)本人情報シート

(12)本人の診断書

(13)本人の財産目録

財産目録の内容を裏付ける資料を添付します。

不動産は登記事項証明書、預貯金は通帳のコピー、株式や有価証券は取引残高証明書などです。

(14)本人の収支予定表

収支予定表の内容を裏付ける資料を添付します。

資料は、直近3か月程度準備します。

収入に関する資料は、年金支払通知書、株式配当金通知書などです。

支出に関する資料は、施設の請求書、医療費の領収書、住居費の領収書、納税通知書などです。

⑤費用

(1)申立手数料

手数料は、800円です。

申立書に収入印紙800円分を貼り付けて、納入します。

(2)登記手数料

登記手数料は、1400円です。

申立手数料とは別に、収入印紙で納入します。

(3)連絡用郵便切手

家庭裁判所が手続で使う郵便切手を予納します。

家庭裁判所によって、納入する切手の額面や枚数が決められています。

例えば、名古屋家庭裁判所では、次のとおり提出します。

・500円切手 2枚

・350円切手 2枚

・110円切手 14枚

・10円切手 10枚

⑥申立書提出後は取下げに家庭裁判所の許可が必要

任意後見監督人選任の申立てをした後、取下げをするためには家庭裁判所の許可が必要です。

たとえ審判がされる前でも、家庭裁判所の許可なしで取下げはできません。

⑦任意後見監督人が選任されるまでの流れ

手順(1)必要書類の準備

任意後見監督人選任の申立てには、たくさんの書類が必要になります。

医師の診断書などは、作成してもらうまでに時間がかかることが多いです。

早めに準備すると、いいでしょう。

手順(2)任意後見監督人選任の申立書を提出

申立書と必要書類を取りまとめて、家庭裁判所へ提出します。

窓口に出向いて提出することも郵送で提出することも、できます。

窓口に出向くときは、受付時間に注意しましょう。

手順(3)家庭裁判所の審査

任意後見監督人選任の申立書を受付けたら、家庭裁判所は審査をします。

必要に応じて、医師による鑑定があります。

手順(4)任意後見監督人選任の審判

家庭裁判所は、適任者を任意後見監督人に選任します。

任意後見監督人の候補者を立てても、家庭裁判所は自由に選任します。

手順(5)任意後見契約に効力発生

任意後見監督人が選任されたら、任意後見契約に効力が発生します。

任意後見受任者は、任意後見人として本人のサポートを開始します。

任意後見人は、定期的に任後見監督人に報告する義務があります。

任意後見監督人がいるから、後見制度の公平性と透明性が確保されます。

安心して、任意後見制度を利用することができます。

4任意後見を司法書士に依頼するメリット

任意後見とは、、サポートを依頼する契約です。

本人の判断能力がしっかりしているうちに、契約します。

契約ですから、本人の判断能力がしっかりしているうちしかできません。

任意後見が実際にスタートするのは、契約してから長期間経過してからです。

任意後見契約は、公正証書にする必要があります。

任意後見契約は締結することばかり注目されがちですが、締結して終わりではありません。

本人のよりよく生きることを支えるために、みんながサポートしています。

任意後見契約を考えている方は司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

任意後見受任者と任意後見人のちがい

1任意後見受任者は任意後見人になる予定の人

①信頼できる人と契約する

認知症や精神障害や知的障害などで判断能力が低下すると、物事の良しあしを適切に判断することができなくなります。

記憶があいまいになる人もいるでしょう。

任意後見とは、将来に備えて信頼できる人にサポートを依頼する契約です。

任意後見は、だれと契約するのか本人が自分で決めることができます。

次の人は、成年後見人になれません。

(1)未成年者

(2)後見人を解任されたことのある人

(3)破産者で復権していない人

(4)本人に訴訟をした人と訴訟をした人の配偶者、直系血族

(5)行方不明の人

任意後見受任者は、任意後見人になる予定の人です。

物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなった後に、任意後見人がサポートします。

自分の財産管理などを依頼するから、信頼できる人と契約します。

多くの場合、本人の子どもなど近い関係の家族でしょう。

法定後見では家庭裁判所が成年後見人を選びます。

家族が選ばれるのは、20%程度と少数です。

任意後見受任者は、任意後見契約でサポートを依頼された人です。

②任意後見契約は公正証書で作成

任意後見契約は、判断能力が低下したときにサポートを依頼する契約です。

重要な契約だから、公正証書で契約をしなければなりません。

公正証書は、公証人に作ってもらう文書です。

単なる口約束や個人間の契約書では、効力がありません。

公証人は、法律の専門家です。

法律の専門家が当事者の意思確認をして、公正証書を作成します。

任意後見契約は、公正証書で作成します。

③任意後見契約をするだけでは効力がない

任意後見は、将来に備えて信頼できる人にサポートを依頼する契約です。

契約だから、物事のメリットデメリットを充分に判断できるときに締結します。

任意後見契約を締結するだけでは、効力がありません。

任意後見契約をしたときは、物事のメリットデメリットを充分に判断できるはずです。

物事のメリットデメリットを充分に判断できる間、サポートは必要ないでしょう。

物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなったら、サポートが必要になります。

サポートが必要ないから、任意後見契約は効力がありません。

任意後見受任者は、サポートが必要になったときに任意後見人になる予定の人です。

任意後見契約をするだけでは、任意後見受任者は本人を代理することはできません。

2任意後見人にサポートを依頼する

①任意後見監督人は不要にできない

任意後見は、任意後見人が選任されてからスタートします。

成年後見(法定後見)制度では、家庭裁判所の判断で成年後見監督人が置かれることも置かれないこともあります。

任意後見制度では、任意後見監督人は必ず置かれます。

任意後見監督人は、不要にできません。

任意後見人が選任されないと、任意後見はスタートしないからです。

②サポート内容は契約書に明記

任意後見は、サポートを依頼する契約です。

サポート内容は、契約書にはっきり記載します。

サポート内容がはっきりしていないと、サポートする人が困ります。

サポートする人が勝手にやったことと、判断されるからです。

例えば、自宅を売却して施設の入所費用に充てたい場合、売却権限を与えると明記します。

自宅は売却しないで守ってほしい場合、売却権限は与えないと明記します。

任意後見契約の内容は、登記簿に記録されます。

サポートする人の権限は、登記簿謄本で証明することができます。

サポート内容は、任意後見契約書に明記します。

③任意後見は登記される

任意後見契約を締結すると、契約の内容は登記されます。

任意後見契約をしても後見が開始しても、戸籍に記載されません。

仮に戸籍に記載されるとしたら、不安を覚える人がいるでしょう。

戸籍ではなく後見登記簿で管理されています。

任意後見契約をした当事者は、自分で登記申請をする必要はありません。

自動的に、公証人が法務局に登記を嘱託するからです。

3任意後見受任者と任意後見人のちがい

ちがい①法的地位

任意後見受任者は、任意後見人になる予定の人です。

任意後見人は、本人をサポートする人です。

ちがい②代理権

任意後見受任者は、本人を代理することはできません。

本人は、自分で判断できるはずだからです。

任意後見人は、本人を代理することはできます。

ちがい③できること

任意後見受任者は、法律で決められたことのみできます。

例えば、任意後見監督人選任の申立てや死亡届の提出です。

任意後見受任者は、本人を代理することはできません。

任意後見人は、任意後見契約で決められたことができます。

本人を代理して、財産管理や身上監護をします。

身上監護とは、本人の日常生活や健康管理、介護など生活全般について重要な決定をすることです。

ちがい④本人の状態

任意後見受任者は、本人が元気なときです。

本人の判断能力が充分あるから、任意後見人のサポートは不要です。

任意後見人は、本人の判断能力が低下したときです。

本人の判断能力が低下しているから、任意後見人がサポートします。

ちがい⑤家庭裁判所の関与

任意後見受任者は、家庭裁判所は関与しません。

任意後見受任者は本人を代理できないから、家庭裁判所の監督は不要です。

任意後見人は、家庭裁判所が関与します。

任意後見人は本人を代理して財産管理をするから、家庭裁判所が監督します。

家庭裁判所が監督するから、任意後見の公平性と透明性を確保することができます。

ちがい⑥契約の解除

任意後見受任者は、一方的に契約解除ができます。

本人は元気なうちは、本人の同意がなくても契約解除ができます。

任意後見人は、正当理由があるときに家庭裁判所の許可を得て解除ができます。

任意後見人がいるのは、本人の判断能力が低下したときです。

本人を保護するため、一方的に解除することはできません。

正当理由があると認めたときだけ、家庭裁判所は解除を許可します。

任意後見人が契約解除をするのは、高いハードルがあります。

ちがい⑦報酬

任意後見受任者は、無報酬です。

任意後見受任者は、本人をサポートしていないからです。

任意後見人は、任意後見契約で決められた報酬を受け取ることができます。

任意後見契約で明記して、無報酬としても差し支えありません。

任意後見監督人は、家族以外の専門家がなることが多いでしょう。

任意後見監督人の報酬は、家庭裁判所が決定します。

成年後見監督人の報酬の目安は、次のとおりです。

・資産5000万円以下 月額2万円

・資産5000万円以上 月額3万円

上記は、基本報酬です。

任意後見監督人が特別な業務や難易度が高い業務をした場合、附加報酬が付与されます。

任意後見人や任意後見監督人の報酬は、本人の財産から支出します。

ちがい⑧期間

任意後見受任者は、任意後見契約締結後から本人の判断能力が低下するまでです。

本人の判断能力は、意思の判断が重視されます。

医師の診断書は、本人の判断能力についての医学的評価だからです。

任意後見人は、任意後見監督人が選任されてから本人が死亡するまでです。

本人の判断能力が低下すると、任意後見監督人が選任されて任意後見がスタートします。

任意後見では、任意後見監督人を不要にできません。

4任意後見監督人選任で任意後見契約に効力発生

①本人の判断能力低下で任意後見監督人選任の申立て

本人の判断能力が低下したら、任意後見によるサポートがスタートします。

任意後見契約に効力が発生するのは、次の条件を満たしたときです。

・本人の判断能力の低下

・家庭裁判所が任意後見監督人を選任

本人の判断能力が低下したら、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをします。

家庭裁判所が任意後見監督人を選任したら、任意後見契約に効力が発生します。

②任意後見監督人選任の申立て

(1)申立先

本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。

家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。

(2)申立てができる人

任意後見監督人選任の申立てができる人は、次のとおりです。

・本人

・配偶者

・4親等内の親族

・任意後見人になる予定の人

(3)必要書類

任意後見監督人選任の申立書に添付する書類は、次のとおりです。

①申立事情説明書(任意後見)

②親族関係説明図

③財産目録

④収支予定表

⑤相続財産目録

⑥任意後見受任者事情説明書

⑦本人事情説明書

⑧診断書(成年後見制度用)・診断書附票

⑨本人の戸籍謄本

⑩本人の住民票か戸籍の附票

⑪任意後見受任者の住民票か戸籍の附票

⑫成年後見登記事項証明書

⑬任意後見契約公正証書

⑭収入印紙800円分

⑮収入印紙1400円分

(4)選任までの期間

任意後見監督人選任の申立てから選任されるまで、1か月以上かかります。

任意後見監督人選任の申立てには、司法書士など専門家のサポートを受けるのが一般的です。

5任意後見制度を利用するときの注意点

注意①契約設計が不充分だと必要なサポートが受けられない

任意後見契約は、サポートを依頼する契約です。

本人が希望することを依頼することができます。

任意後見契約に書いてないことは、家族が望んでもサポートすることはできません。

契約設計が不充分だと、必要なサポートが受けられません。

対策は、司法書士などのサポートを受けて任意後見契約を締結することです。

任意後見契約では、財産管理や身上監護を具体的に明記します。

必要に応じて、財産管理委任契約や死後事務委任契約を一緒に締結します。

注意②任意後見人は慎重に選ぶ

任意後見人は、本人が信頼できる人を選任します。

任意後見人は、本人が自分で選ぶことができます。

任意後見人選任は、信頼性だけでなく能力を考慮すべきです。

本人の家族や知人は、感情的に信頼できることが多いでしょう。

法的手続や財産管理に、不慣れなことがあります。

本人と近い年齢である場合、本人より先に判断能力を失うおそれがあります。

対策は、司法書士などの専門家を候補者に含めて検討することです。

注意③任意後見契約締結するだけでは効力がない

任意後見契約を締結しても、効力がありません。

本人は、契約のメリットデメリットを適切に判断できるはずだからです。

本人は自分で判断できるから、任意後見人にサポートしてもらう必要がありません。

判断能力が充分にあっても、身体能力低下でサポートが必要になることがあるでしょう。

身体能力低下だけでは、任意後見人によるサポートを受けることはできません。

対策は、財産管理委任契約や見守り契約をすることです。

必要に応じて、財産管理委任契約や見守り契約でサポート体制を整えておきます。

注意④任意後見監督人選任の申立てに手間と時間がかかる

任意後見のスタートは、任意後見監督人が選任されたときです。

任意後見監督人は、家庭裁判所が選任します。

たくさんの書類を準備する必要があります。

任意後見監督人選任の申立てから選任の審判まで、1か月程度の時間がかかります。

任意後見監督人が選任されると、報酬が発生します。

任意後見監督人の報酬は、本人の財産から支払われます。

注意⑤制度の限界がある

任意後見人には、医療同意はできません。

任意後見人は、死後事務や相続手続に関与することができません。

任意後見契約の制度的限界があるからです。

対策は、尊厳死宣言書、死後事務委任契約、遺言書などを併用することです。

任意後見契約だけでなく、包括的な支援体制を構築することが必要です。

6任意後見契約を司法書士に依頼するメリット

任意後見制度は、あらかじめ契約で「必要になったら後見人になってください」とお願いしておく制度です。

認知症が進んでから、任意後見契約をすることはできません。

重度の認知症になった後は、成年後見(法定後見)をするしかなくなります。

成年後見(法定後見)では、家庭裁判所が成年後見人を決めます。

家族が成年後見人になれることも家族以外の専門家が選ばれることもあります。

任意後見契約では、本人の選んだ人に後見人になってもらうことができます。

家族以外の人が成年後見人になることが不安である人にとって、任意後見制度は有力な選択肢になるでしょう。

任意後見監督人は、任意後見人のサポート役も担っています。

家庭裁判所に相談するより、ちょっと聞きたいといった場合には頼りになることが多いでしょう。

本人が自分らしく生きるために、みんなでサポートする制度です。

任意後見制度の活用を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

任意後見受任者は死亡届を提出できる

1任意後見契約で認知症に備える

①信頼できる人にサポートを依頼する

認知症や精神障害や知的障害などで判断能力が低下すると、物事の良しあしを適切に判断することができなくなります。

記憶があいまいになる人もいるでしょう。

任意後見とは、将来に備えて信頼できる人にサポートを依頼する契約です。

任意後見は、だれと契約するのか本人が自分で決めることができます。

任意後見受任者は、任意後見人になる予定の人です。

物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなった後に、任意後見人がサポートします。

自分の財産管理などを依頼するから、信頼できる人と契約します。

家族であっても家族以外の第三者であっても、任意後見契約をすることができます。

任意後見受任者は、任意後見契約でサポートを依頼された人です。

②任意後見契約は公正証書で作成

任意後見契約は、判断能力が低下したときにサポートを依頼する契約です。

重要な契約だから、公正証書で契約をしなければなりません。

公正証書は、公証人に作ってもらう文書です。

単なる口約束や個人間の契約書では、効力がありません。

公証人は、法律の専門家です。

法律の専門家が当事者の意思確認をして、公正証書を作成します。

任意後見契約は、公正証書で作成します。

③公証人が法務局に登記嘱託

任意後見契約を締結すると、契約の内容は登記されます。

任意後見契約をしても後見が開始しても、戸籍に記載されません。

仮に戸籍に記載されるとしたら、不安を覚える人がいるでしょう。

戸籍ではなく、後見登記簿で管理されています。

任意後見契約をした当事者は、自分で登記申請をする必要はありません。

自動的に、公証人が法務局に登記を嘱託するからです。

④任意後見契約をするだけでは効力がない

任意後見は、将来に備えて信頼できる人にサポートを依頼する契約です。

契約だから、物事のメリットデメリットを充分に判断できるときに締結します。

任意後見契約を締結するだけでは、効力がありません。

任意後見契約をしたときは、物事のメリットデメリットを充分に判断できるはずです。

物事のメリットデメリットを充分に判断できる間、サポートは必要ないでしょう。

物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなったら、サポートが必要になります。

サポートが必要ないから、任意後見契約は効力がありません。

任意後見受任者は、サポートが必要になったときに任意後見人になる予定の人です。

任意後見契約をするだけでは、任意後見受任者は本人を代理することはできません。

2任意後見受任者は死亡届を提出できる

①死亡届を提出できる人

死亡届の届出人は、次のとおりです。

(1)同居の親族

(2)その他の同居人

(3)家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人

上記の人は順序に関わらず、届出人になることができます。

次の人は、届出をすることができます。

(1)同居の親族以外の親族

(2)後見人、保佐人、補助人、任意後見人

(3)任意後見受任者

死亡届の届出義務は、ありません。

任意後見受任者は、死亡届を提出することができます。

おひとりさまや親族と疎遠である場合、死亡届を提出することが難しくなります。

任意後見契約をしておくと、死亡届を提出してもらえるので安心です。

②任意後見受任者は証明書提示が必要

任意後見受任者や任意後見人が死亡届を提出する場合、証明書を提示する必要があります。

任意後見受任者は、次の書類を提示します。

・登記事項証明書

・任意後見契約にかかる公正証書の謄本

任意後見人は、次の書類を提示します。

・登記事項証明書

・裁判書の謄本

提示書類のコピーを用意しておくと、親切です。

適切な書類を準備できないと、死亡届を受理してもらえません。

③提出期限は7日間

死亡届は、戸籍法の定めにより行う届出です。

人が死亡したら、死亡届の提出が義務付けられています。

死亡届の提出には、提出期限があります。

死亡の事実を知ってから、7日以内です。

国外で死亡した場合は、死亡の事実を知った日から3か月以内です。

違反すると、5万円以下のペナルティーが課されます。

④死亡届の提出先

死亡届の提出先は、次の市区町村役場です。

(1)死亡した人の本籍地

(2)届出人の住所地

(3)死亡地

任意後見受任者や任意後見人の住所地で、死亡届を提出することができます。

平日の業務時間中以外に提出する場合、提出できる窓口が制限されていることがあります。

例えば、名古屋市では、次のように制限されています。

土曜日・日曜日・休日・年末年始の昼間は、各区役所のみ提出することができます。

支所では、届出ができません。

平日の夜間と土曜日・日曜日・休日・年末年始の夜間は、中区役所の1階時間外受付のみ届出ができます。

⑤死亡届提出に失敗したときの影響

死亡届は、本人が死亡した後の最初の重要な事務です。

死亡届が受理されないと、埋火葬許可申請ができません。

火葬が執行できなくなります。

死亡届が受理されないと、戸籍に死亡が記載されません。

相続手続や死後事務全般が進められなくなります。

例えば、年金停止手続ができないと、過誤支給され続けて二次的なトラブルになります。

⑥死亡届は提出前にコピー

死亡届が受理されると、原本は還付されません。

死亡届のコピーは、次の手続で使います。

・生命保険の死亡保険金請求

・遺族年金や未支給年金の請求

・公共料金の契約解除や名義変更

死亡届は、提出前に5部程度コピーするのがおすすめです。

コピーを忘れても、上記の手続ができなくなることはありません。

死亡届記載事項証明書を発行してもらうことができるからです。

死亡届は、提出前にコピーがおすすめです。

3死後事務委任契約で死亡届は提出できない

①死後事務委任契約で死亡後の事務を依頼する

死後事務委任契約とは、死亡後に必要になる手続を依頼する契約です。

通常の委任契約は、死亡によって終了します。

死後事務委任契約は、当事者が死亡しても終了しません。

死後事務委任契約で死亡後の事務を依頼しておくと、家族に迷惑をかけなくて済みます。

死後事務委任契約を利用することで、安心して自分らしく人生を送ることができます。

②戸籍法上の提出権者に制限がある

死亡届を提出できる人は、戸籍法で決められています。

死後事務委任契約をした人は、戸籍法に定められる届出義務がある人にも届出ができる人にも含まれていません。

戸籍法は、届出権者を制限することで虚偽の届出を防止しようとしています。

戸籍は重要な公文書だから、正確性を守るため信頼性の高い届出者に限定する必要があります。

戸籍法上の届出をする権限がないから、死亡届を提出することができません。

③本人の委任状があっても受理されない

死亡届は本人が死亡した後に提出されるから、当然本人に死亡届を出す権限はありません。

本人に死亡届を出す権限がないのだから、本人の代わりに死亡届を出せないのは当然です。

本人が委任状を出しても、死亡届は受理されません。

死亡届は、法的効果を伴う届出義務行為と考えられています。

戸籍法で決められた義務の履行だから、本人が契約で依頼することはできません。

4任意後見契約と死後事務委任契約を併用するメリット

メリット①生前から死亡後まで一貫したサポート

任意後見契約は、本人の生前のサポートをサポートを依頼する契約です。

本人が死亡したら、任意後見契約は終了します。

死後事務委任契約は、死亡後に必要になる手続を依頼する契約です。

本人が死亡したら、死後事務委任契約は開始します。

任意後見契約と死後事務委任契約を併用すると、生前から死亡後まで一貫したサポートを受けることができます。

メリット1つ目は、生前から死亡後まで一貫したサポートです。

メリット②同一受任者による一貫対応で本人の意思を実現

任意後見契約は、信頼できる人と契約することが大切です。

自分の財産管理を依頼するからです。

死後事務委任契約は、信頼できる人と契約することが大切です。

自分の死亡後のことは、自分で確認できないからです。

任意後見契約と死後事務委任契約は、同じ人と契約することができます。

同じ人と契約すると、死亡後の手続もそのまま引き継ぎます。

本人の希望や意向を理解して、事務をすすめてもらうことができます。

メリット2つ目は、同一受任者による一貫対応で本人の意思を実現です。

メリット③家族や周囲の負担軽減

任意後見契約と死後事務委任契約を検討する人に、頼れる親族がいないことが少なくありません。

親族がいても遠方にいる場合や疎遠である場合、任意後見契約と死後事務委任契約は有効です。

生前のサポートや死亡後の事務手続を信頼する人に任せることで、親族や周囲の負担を軽減できるからです。

残される親族や周囲の人の精神的肉体的負担を大きく減らすことができます。

メリット3つ目は、家族や周囲の負担軽減です。

メリット④契約手続の効率化

任意後見契約は、公正証書で契約する必要があります。

死後事務委任契約に特に定めはないものの、公正証書で契約するのがおすすめです。

公正証書で契約すると、公証人が本人確認のうえ本人の意思確認をするからです。

公正証書には、高い信頼性があります。

任意後見契約や死後事務委任契約をする場合、司法書士などのサポートを受けることが多いでしょう。

任意後見契約や死後事務委任契約をまとめて、サポートしてもらうことができます。

任意後見契約や死後事務委任契約を併用する場合、同時に公正証書で契約します。

まとめて手続できるから、契約手続きが効率化します。

メリット4つ目は、契約手続の効率化です。

5生前対策を司法書士に依頼するメリット

生前対策=相続「税」対策の誤解から、生前対策はする方はあまり多くありません。

争族対策として有効な遺言書ですら、死亡者全体からみると10%未満です。

対策しないまま認知症になると、家族に大きな面倒をかけることになります。

認知症になってからでは遅いのです。

お元気なうちに準備する必要があります。

なにより自分が困らないために、大切な家族に面倒をかけないために生前対策をしたい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

任意後見人を複数選任するメリットとデメリット

1任意後見人を複数選任できる

①任意後見契約は委任契約のひとつ

任意後見契約は、認知症などで判断能力が低下したときに備えてサポートを依頼する契約です。

任意後見契約は、法律上、委任契約と考えられています。

委任契約は、複数の人とすることができます。

任意後見契約は委任契約だから、任意後見人を複数選任できます。

②複数の任意後見人を登記できる

任意後見契約は、本人の判断能力が低下したときに効力が発生します。

任意後見契約をすると、登記されます。

任意後見契約の登記に関して、複数の任意後見人が「共同して代理権を行使すべきことを定めたとき」その定めを登記することができます。

複数の任意後見人が存在することが認められていると言えます。

③代理権行使の方法

(1)各自代理方式

複数の任意後見人全員がすべての委任事務について、単独で代理権を行使する方法です。

どの任意後見人も契約の範囲内で他の任意後見人の同意なしに代理行為をすることができます。

メリットは、次のとおりです。

・各任意後見人が即座に対応できるから、迅速な対応ができる。

・一部の任意後見人が対応できなくても他の任意後見人が対応できるから、サポートが途切れない。

・各任意後見人が後見事務を分担するから、負担を分散できる

デメリットは、次のとおりです。

・任意後見人間で判断が分かれると、本人の利益が損なわれる。

・各任意後見人を監督する必要があるから、任意後見監督人の負担が大きい。

(2)権限分掌方式

複数の任意後見人が代理権の範囲の事務を分掌し、各任意後見人が単独で代理権を行使する方法です。

各任意後見人は自分の分掌する事務のみ行い、他の任意後見人が分掌する事務を行いません。

メリットは、次のとおりです。

・各任意後見人の得意分野に応じて、分担をすることができる。

・各任意後見人の責任の範囲が明確になるから、責任を持ってサポートしてもらえる。

デメリットは、次のとおりです。

・一部の任意後見人が欠けると、分掌するサポートが受けられなくなる

・任意後見全体の調整が難しくなる。

対策は、任意後見人全員で意見調整をすることです。

(3)共同代理方式

任意後見人全員が協議のうえ、共同して代理権を行使する方法です。

共同代理の定めがある場合、共同代理の定めが登記されます。

メリットは、次のとおりです。

・各任意後見人の視点から、慎重な判断ができる。

・各任意後見人の不正防止になる。

デメリットは、次のとおりです。

・任意後見人全員の合意が必要だから、意思決定に時間がかかる。

・一人でも欠けると、任意後見が終了する。

対策は、調整役を決めておくことです。

④任意後見監督人選任で任意後見スタート

任意後見契約は、契約締結するだけでは効力がありません。

任意後見契約をしたときは、本人は元気のはずだからです。

自分で判断できるから、任意後見人のサポートは不要です。

任意後見契約がスタートするのは、任意後見監督人が選任されてからです。

本人の判断能力が低下したら、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをします。

家庭裁判所が任意後見監督人を選任したら、任意後見契約に効力が発生します。

任意後見契約に効力が発生した後、任意後見人がサポートを開始します。

2任意後見人を複数選任するメリットとデメリット

メリット①任意後見人の負担軽減

任意後見人を複数選任すると、任意後見人が1人で全部担う必要がなくなります。

複数人で分担できるから、精神的時間的負担が軽減されます。

特に親族が任意後見人をする場合、1人に重圧がかかること多いでしょう。

一人当たりの業務量と責任が分散されると、長期的なサポートが実現しやすくなります。

メリット②得意分野の活用

任意後見人を複数選任すると、得意分野を活用したサポートを実現できます。

例えば、財産管理は司法書士などの専門家、身上監護は親族などの役割分担ができます。

得意分野を活用すると、本人にとって適切で手厚いサポート体制を築くことができます。

メリット③意思決定の補充

任意後見人を複数選任すると、任意後見人間で相談しながら意思決定をすることができます。

他の任意後見人に相談すると、気付かなかった視点から意見をもらうことができます。

意思決定の補充がされると、より本人の利益になる意思決定をすることができます。

メリット④不正防止

任意後見人を複数選任すると、お互いが後見事務を確認し合うことができます。

お互いが監視し合うことで、横領や不正行為のリスクが減少します。

特に、親族と専門職を組み合わせると、後見事務の公平性と透明性を高めることができます。

メリット⑤家族の公平性の確保

任意後見人を複数選任すると、一人だけが選ばれたという不満を避けやすくなります。

任意後見人は、本人のために本人の財産を管理する義務があります。

親族間で後見事務を分担すると、親族間で後見事務への理解が進みます。

任意後見人が本人の財産をほしいままに使っているという誤解を回避することができます。

メリット⑥代替性の確保

任意後見人を複数選任すると、一部の任意後見人が欠けても他の任意後見人がサポートを継続できます。

本人のサポートが途切れず、安心です。

デメリット①意思決定の対立

任意後見人を複数選任すると、任意後見人間で意見対立が発生することがあります。

重要な意思決定において意見が食い違うと、サポートができなくなるおそれがあります。

特に、共同代理では任意後見人全員の合意が必要になります。

一人でも反対すると、代理行為をすることができなくなります。

デメリット②契約が複雑になる

任意後見人を複数選任すると、任意後見契約が複雑になります。

代理権行使の方法は、明確に定める必要があります。

特に、共同代理では代理権の共同行使の特約目録を添付します。

代理権の共同行使の特約目録に記載がないことは、各任意後見人が単独で代理権行使をします。

任意後見契約の設計には、司法書士などの専門家のサポートが欠かせなくなるでしょう。

デメリット③費用が増加

任意後見人を複数選任すると、費用が高額になりがちです。

家族が任意後見人になる場合、無報酬の定めをすることが多いでしょう。

報酬以外にも、費用がかかります。

各自代理方式や権限分掌方式で複数の任意後見人と契約する場合、各任意後見人分の公証人手数料が発生します。

共同代理方式で複数の任意後見人と契約する場合、代理権の共同行使の特約などの調整で契約書が長文になります。

契約書が長文になると、公証人手数料が高額になります。

デメリット④機能不全のリスク

任意後見人を複数選任すると、任意後見人が欠けることで機能不全になるリスクがあります。

共同代理方式では、1人でも欠けると任意後見契約が終了になります。

欠けるとは、任意後見人が辞任、死亡、判断能力の喪失などがあるときです。

権限分掌方式では、任意後見人が欠けると担当していた事務を代理することができなくなります。

デメリット⑤信頼関係の維持が困難

任意後見人を複数選任すると、任意後見人間の信頼関係が維持しにくくなります。

任意後見事務を開始すると、各任意後見人の価値観や判断基準のちがいが表面化します。

任意後見人間の信頼関係が維持できないと、後見事務を進めることができなくなります。

任意後見人が親族同士である場合、感情的対立に発展しがちです。

本人の利益より任意後見人の感情が優先されるリスクがあります。

デメリット⑥権限の競合と空白

任意後見人を複数選任すると、各任意後見人の権限が競合することがあります。

逆に、権限の空白が発生することもあるでしょう。

権限や責任の押し付け合いや奪い合いが発生するおそれがあります。

3予備的任意後見人を決めておく方法とメリットデメリット

①予備的任意後見人で法定後見を回避する

任意後見人は本人が自分で決めることができるから、安心です。

任意後見人が欠けると、任意後見によるサポートができなくなります。

任意後見が終了すると、法定後見を開始させます。

本人の判断能力が低下したまま、放置するわけにいかないからです。

予備的任意後見人とは、任意後見人が欠けたときに備えて代わりに任意後見人になる人です。

予備的任意後見人がいると、任意後見によるサポートを続けることができます。

予備的任意後見人を決めておくと、法定後見を回避することができます。

②異なる任意後見人と2つの任意後見契約を締結

任意後見契約は委任契約だから、任意後見人を複数選任できます。

異なる任意後見人と2つの任意後見契約を締結します。

例えば、次のような契約です。

主任任意後見人に長男、予備的任意後見人に長女

第1契約 主任任意後見人長男と通常の任意後見契約

第2契約 予備的任意後見人長女と発効条件付任意後見契約

第2契約で、「長男が死亡、辞任、職務不能になった場合、任意後見監督人選任の申立てをする」条項を明記します。

③予備的任意後見人を決めておくメリット

メリット(1)登記制度と整合性がある

予備的任意後見人を決めておく場合、2つの任意後見契約を締結します。

それぞれ独立した契約なので、独立して登記されます。

法務局や家庭裁判所の制度的な整合性があります。

メリット(2)任意後見終了リスクの分散

第1契約が終了しても、第2契約が発効します。

任意後見終了リスクが分散されます。

メリット(3)予備的任意後見人が登記される

第1契約と第2契約は、どちらも登記されます。

主任任意後見人と予備的任意後見人は、どちらも任意後見監督人選任の申立てをすることができます。

④予備的任意後見人を決めておくデメリット

デメリット(1)費用負担が増加

第1契約と第2契約があるから、公証人手数料が倍増します。

登記費用や謄本手数料も、倍増します。

デメリット(2)発効条項は家庭裁判所を拘束しない

第2契約で「長男が死亡、辞任、職務不能になった場合、任意後見監督人選任の申立てをする」と定めても、発効条項は登記されません。

発効条項は、家庭裁判所を拘束しません。

発効条項を無視して、任意後見監督人選任の申立てをすることができます。

任意後見監督人が選任されたら、予備的任意後見人もサポートを開始することができます。

5任意後見契約を司法書士に依頼するメリット

任意後見契約はあれこれ自分で決められなくなる前に、自分らしい生き方を自分で決めて、自分らしく生きようという制度です。

前向きに生きていくためにみんながサポートしますが、メリットもデメリットもたくさんあります。

ひとりで判断できるうちに、メリットとデメリットを確認して、自分らしい生き方、自分らしい好み、自分らしい趣味を家族や周囲の人と共有しましょう。

特に、不動産は重要な財産であることが多いので、処分や管理についての意見共有は重要です。

任意後見契約をする人は年々増加していますが、多くの方は良く知らない状況です。

任意後見契約をする前から司法書士などの専門家に相談し、その内容を周囲の人と共有しましょう。

任意後見契約の認知度があまり高くなく、契約について誤解や不理解でトラブルを起こしたり、トラブルに巻き込まれたりする事例が多く起きています。

任意後見契約でサポートをお願いする人もサポートをする予定の人も安易に考えず、司法書士などの専門家に相談し、家族と意見共有することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

任意後見人に依頼できること依頼できないこと

1任意後見契約で認知症に備える

①任意後見契約でサポートを依頼する

任意後見は、サポートを依頼する契約です。

契約を締結するためには、物事のメリットデメリットを適切に判断する能力が必要です。

物事のメリットデメリットを適切に判断する能力がないまま、契約締結をしても無効です。

認知症になると、判断能力が低下します。

認知症になると、任意後見契約を締結することができません。

判断能力が充分にある間だけ、任意後見契約をすることができます。

元気なうちに、任意後見契約でサポートを依頼します。

②信頼できる人と任意後見契約

任意後見は、だれと契約するのか本人が自分で決めることができます。

自分の財産管理などを依頼するから、信頼できる人と契約します。

多くの場合、本人の子どもなど近い関係の家族でしょう。

次の人は、任意後見人になれません。

(1)未成年者

(2)後見人を解任されたことのある人

(3)破産者で復権していない人

(4)本人に訴訟をした人と訴訟をした人の配偶者、直系血族

(5)行方不明の人

法定後見では、家庭裁判所が成年後見人を選任します。

家族が成年後見人に選任されるのは、20%以下です。

任意後見契約では、本人が選んだ人にサポートを依頼することができます。

③サポート内容は契約書に明記

任意後見は、サポートを依頼する契約です。

サポート内容は、契約書にはっきり記載します。

サポート内容がはっきりしていないと、サポートする人が困ります。

サポートする人が勝手にやったことと、判断されるからです。

例えば、自宅を売却して施設の入所費用に充てたい場合、売却権限を与えると明記します。

自宅は売却しないで守ってほしい場合、売却権限は与えないと明記します。

任意後見契約の内容は、登記簿に記録されます。

サポートする人の権限は、登記簿謄本で証明することができます。

将来任意後見人が権限不足で困らないように、バランスをとるのがおすすめです。

法定後見では、包括的に代理権が与えられます。

任意後見では、本人の意思が尊重される点が特徴です。

④公証人が法務局に登記嘱託

任意後見契約は、判断能力が低下したときに財産管理を依頼する契約です。

重要な契約だから、公正証書で契約する必要があります。

任意後見契約を締結すると、契約の内容は登記されます。

任意後見契約をした当事者は、自分で登記申請をする必要はありません。

自動的に、公証人が法務局に登記を嘱託するからです。

後見登記簿を確認すると、任意後見人の権限が分かります。

2任意後見人に依頼できること依頼できないこと

できる①財産管理

財産管理とは、本人の財産を適切に守り運用処分を代理することです。

具体的には、次のことを行います。

・預貯金の管理や支払手続

・不動産や株式の維持管理や売却手続

・契約などの締結解約

・定期的な収入と支出の確認

本人の判断能力が低下した後、任意後見契約に基づいて任意後見人が財産管理をします。

任意後見人に権限があるか、後見登記簿謄本で確認することができます。

任意後見契約で依頼されたこと以外は、代理できません。

財産管理にあたって、任意後見人は任意後見監督人に監督されます。

任意後見監督人は、家庭裁判所に監督されます。

本人の判断能力が低下した後も、安心して生活することができます。

できる②身上監護

身上監護とは、本人の日常生活や健康管理、介護など生活全般について重要な決定をすることです。

具体的には、次のことを行います。

・医療機関への入院手続

・介護サービスの利用契約

・介護施設の入所手続

・日常生活環境の整備

財産管理とは異なり、本人の暮らしや尊厳を守る役割です。

本人の判断能力が低下した後、任意後見契約に基づいて任意後見人が身上監護をします。

任意後見人に権限があるか、後見登記簿謄本で確認することができます。

任意後見契約で依頼されたこと以外は、代理できません。

身上監護にあたって、任意後見人は任意後見監督人に監督されます。

任意後見監督人は、家庭裁判所に監督されます。

本人の判断能力が低下した後も、安心して生活することができます。

できる③死亡届の提出

人が死亡したら、死亡届を提出する必要があります。

死亡届の届出人は、親族や家主、地主などです。

任意後見人や任意後見受任者は、届出をすることができます。

できない①不利な契約の取消

判断能力が低下すると、物事のメリットデメリットを適切に判断することができなくなります。

自分に不利益になることに気づかずに、契約をしてしまうことがあります。

任意後見人は、不利益な契約を一方的に取消すことはできません。

法定後見人は、不利益な契約を一方的に取消すことはできます。

たとえ悪質商法の被害に遭ったとしても、任意後見人は不利益な契約を取消すことはできません。

対策は、本人の無効主張を代理行使することです。

消費者契約法などで無効主張をする場合、任意後見人が代理することができます。

注意点は、取消の主張は難しいことです。

取消は、本人の意思表示と考えられています。

判断能力が低下すると、意思表示が難しくなるからです。

できない②身分行為

身分行為とは、結婚や離婚、養子縁組や離縁、認知などの行為です。

任意後見人は、身分行為を代理することはできません。

身分行為は、本人の意思が重視される行為だからです。

例えば、任意後見契約をしても、認知症の親のために養子縁組を代理することはできません。

対策は、本人による通常手続をすることです。

身分行為は人格的自由権だから、本人自ら行使すべきです。

任意後見契約などで、代理になじむ行為ではありません。

身分行為の注意点は、本人の判断能力が必要であることです。

できない③遺言書の作成

本人の希望であっても、遺言書を代わりに作成することはできません。

遺言書の作成は、本人の意思が重視される行為だからです。

対策は、本人の判断能力が低下する前に作成することです。

重度の認知症になった後は、遺言書を作成できなくなります。

できない④相続手続

本人が死亡した後、相続手続を行います。

任意後見人は、相続手続に関与することはできません。

任意後見契約は、本人が死亡したら終了するからです。

対策は、遺言執行者になることです。

任意後見契約をするときに、遺言書を作成し遺言執行者に指名することができます。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。

遺言執行者がいると、相続手続をおまかせすることができます。

注意点は、遺言書に記載された内容以外のことはできないことです。

できない⑤死後事務

任意後見契約で、本人が死亡した後のことを依頼することはできません。

任意後見契約は、本人が生きている間のサポートを依頼する契約だからです。

死後事務とは、死亡した後に発生する手続です。

例えば、死後事務には、次の事務があります。

・病院や施設の費用の支払い

・家賃や地代の支払い

・通夜や告別式などの手続

・行政などへの手続

・契約などの解約

対策は、任意後見契約の他に死後事務委任契約をすることです。

死後事務委任契約で、死亡した後に発生する手続を依頼することができます。

死後事務委任契約で、どんなことをやってもらいたいのか詳細に記載することが重要です。

死後事務委任契約をしておくと、家族がトラブルになることを防ぐことができます。

できない⑥医療同意

医療同意とは、治療について医師から充分な説明を受けて同意をすることです。

死後事務委任契約で、医療同意を依頼することはできません。

具体的には、医療行為への同意、延命措置に関する決定を依頼できません。

医療同意は、本人や家族だけができる行為だからです。

自己決定権に基づく、本人や家族の意思が重視される行為だからです。

対策は、リビングウィルなど事前指示書を作成することです。

注意点は、事前指示書や尊厳死宣言などは、医療機関によって対応が異なることです。

事前確認が重要です。

できない⑦介護などの事実行為

任意後見人は、介護などの事実行為はできません。

具体的には、食事や着替えの世話は任意後見人ができません。

任意後見人のサポートは、本人の判断能力低下を補うものだからです。

対策は、介護サービスを契約することです。

任意後見人は身上監護のため、介護サービスを契約することができます。

介護サービスを契約して、食事や着替えの世話をしてもらうことができます。

3任意後見監督人選任で効力発生

①任意後見契約締結だけでは効力がない

任意後見は、物事のメリットデメリットを適切に判断できるときに契約します。

任意後見契約を締結したときは判断能力が充分にあるから、サポートは不要です。

任意後見契約締結だけでは、任意後見人は何もできません。

②任意後見監督人は不要にできない

任意後見でサポートが必要になるのは、判断能力が低下したときです。

本人の判断能力が低下は、医師の診断書が重視されます。

本人の判断能力が低下したら、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てます。

家庭裁判所が任意後見監督人を選任したら、任意後見契約に効力が発生します。

任意後見契約に効力が発生して、任意後見人がサポートを開始します。

任意後見監督人は、不要にできません。

任意後見監督人選任は、任意後見契約の効力発生条件だからです。

任意後見監督人が選任されないと、任意後見はスタートしません。

③財産管理委任契約と同時に結ぶ

任意後見契約でサポートが開始されるのは、本人の判断能力が低下したときです。

本人の判断能力が低下していない場合、任意後見契約でサポートを受けることはできません。

たとえ体が不自由になっても、任意後見契約はスタートしません。

任意後見契約と一緒に財産管理委任契約を締結することができます。

財産管理委任契約とは、判断能力が低下する前のサポートを依頼する契約です。

判断能力が低下するまで財産管理委任契約でサポートを受け、低下した以降は任意後見契約でサポートを受けることができます。

任意後見契約と財産管理委任契約は、同じ人と契約することができます。

同じ人と契約すると、一貫してサポートをしてもらうことができます。

4任意後見契約を司法書士に依頼するメリット

任意後見契約はあれこれ自分で決められなくなる前に、自分らしい生き方を自分で決めて、自分らしく生きようという制度です。

前向きに生きていくために、みんながサポートします。

任意後見契約には、メリットもデメリットもたくさんあります。

ひとりで判断できるうちに、メリットとデメリットを確認して、自分らしい生き方、自分らしい好み、自分らしい趣味を家族や周囲の人と共有しましょう。

任意後見契約をする人は年々増加していますが、多くの方は良く知らない状況です。

任意後見契約をする前から司法書士などの専門家に相談し、その内容を周囲の人と共有しましょう。

任意後見契約の認知度があまり高くなく、契約について誤解や不理解でトラブルを起こしたり、トラブルに巻き込まれたりする事例が多く起きています。

安易に考えず、司法書士などの専門家に相談し、家族と意見共有することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

任意後見監督人選任で任意後見契約に効力発生

1任意後見契約でサポートを依頼する

①元気なうちに任意後見契約

任意後見は、サポートを依頼する契約です。

契約を締結するためには、物事のメリットデメリットを適切に判断する能力が必要です。

物事のメリットデメリットを適切に判断する能力がないまま、契約締結をしても無効です。

認知症になると、判断能力が低下します。

認知症になると、任意後見契約を締結することができません。

判断能力が充分にある間だけ、任意後見契約をすることができます。

元気なうちに、任意後見契約をします。

②信頼できる人と任意後見契約

認知症や精神障害や知的障害などで判断能力が低下すると、物事の良しあしを適切に判断することができなくなります。

記憶があいまいになる人もいるでしょう。

任意後見とは、将来に備えて信頼できる人にサポートを依頼する契約です。

任意後見は、だれと契約するのか本人が自分で決めることができます。

任意後見契約をした場合、物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなった後にサポートしてもらいます。

自分の財産管理などを依頼するから、信頼できる人と契約します。

多くの場合、本人の子どもなど近い関係の家族でしょう。

任意後見契約では、本人が選んだ人にサポートを依頼することができます。

③サポート内容は契約書に明記

任意後見は、サポートを依頼する契約です。

サポート内容は、契約書にはっきり記載します。

サポート内容がはっきりしていないと、サポートする人が困ります。

サポートする人が勝手にやったことと、判断されるからです。

例えば、自宅を売却して施設の入所費用に充てたい場合、売却権限を与えると明記します。

自宅は売却しないで守ってほしい場合、売却権限は与えないと明記します。

任意後見契約の内容は、登記簿に記録されます。

サポートする人の権限は、登記簿謄本で証明することができます。

サポート内容は、任意後見契約書に明記します。

④公正証書で任意後見契約

公正証書とは、公証人が作成する公文書です。

口約束や私文書で、任意後見契約しても無効です。

任意後見契約は重要な契約だから、公正証書で契約します。

公正証書を作成する場合、公証人が本人確認と本人の意思確認をします。

公正証書には、高い信頼性があります。

公正証書が作成されたら、公証人は登記を嘱託します。

任意後見契約の内容は、成年後見登記事項証明書で確認することができます。

公正証書で、任意後見契約をします。

2任意後見監督人選任で任意後見契約に効力発生

①契約締結だけで任意後見契約に効力はない

任意後見契約を締結しても、任意後見契約に効力はありません。

任意後見契約を締結した時点では、本人の判断能力は充分にあるはずだからです。

本人は自分で判断できるから、サポートは不要です。

本人の判断能力が低下したら、任意後見によるサポートがスタートします。

任意後見契約に効力が発生するのは、次の条件を満たしたときです。

・本人の判断能力の低下

・家庭裁判所が任意後見監督人を選任

本人の判断能力が低下したら、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをします。

家庭裁判所が任意後見監督人を選任したら、任意後見契約に効力が発生します。

任意後見契約に効力が発生したら、任意後見人がサポートを開始します。

契約締結だけで、任意後見契約に効力ありません。

②判断能力低下は医師の診断書を重視

家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをする場合、たくさんの書類を提出します。

医師の診断書は、本人の判断能力低下の重要な証拠です。

医師の診断書は、本人の判断能力についての医学的評価だからです。

判断能力低下について、法律上はっきりとした基準は示されていません。

本人の判断能力低下について、次の点を考慮して判断します。

・医学的評価

・本人の生活状況

診断書は、かかりつけの医師に書いてもらうといいでしょう。

かかりつけの医師は、本人の状況をよく知っているからです。

認知症や精神疾患など本人の状況を詳細に記載してもらいます。

診断書の内容が薄い場合、認知症専門医の診断書が必要になることがあります。

家庭裁判所から、鑑定を指示されることがあります。

判断能力低下は、医師の診断書を重視して判断されます。

③任意後見監督人選任の申立て

(1)申立先

本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。

家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。

(2)申立てができる人

任意後見監督人選任の申立てができる人は、次のとおりです。

・本人

・配偶者

・4親等内の親族

・任意後見人になる予定の人

(3)必要書類

任意後見監督人選任の申立書に添付する書類は、次のとおりです。

①申立事情説明書(任意後見)

②親族関係説明図

③財産目録

④収支予定表

⑤相続財産目録

⑥任意後見受任者事情説明書

⑦本人事情説明書

⑧診断書(成年後見制度用)・診断書附票

⑨本人の戸籍謄本

⑩本人の住民票か戸籍の附票

⑪任意後見受任者の住民票か戸籍の附票

⑫成年後見登記事項証明書

⑬任意後見契約公正証書

⑭収入印紙800円分

⑮収入印紙1400円分

(4)選任までの期間

任意後見監督人選任の申立てから選任されるまで、1か月以上かかります。

任意後見監督人選任の申立てには、司法書士など専門家のサポートを受けるのが一般的です。

④申立てがされないとサポートが受けられない

任意後見でサポートを受けるときに、任意後見監督人は欠かせません。

任意後見監督人は、任意後見人を監督する人です。

任意後見監督人が監督するから、任意後見の公平性と透明性を確保することができます。

家族が任意後見人であっても、任意後見監督人を不要にできません。

任意後見監督人選任の申立てがされないと、任意後見監督人は選任されません。

家庭裁判所は、本人の判断能力の低下を知ることができないからです。

契約締結だけで、任意後見契約に効力ありません。

任意後見がスタートするのは、任意後見監督人が選任された後です。

任意後見監督人が選任されないと、任意後見契約に効力が発生しません。

任意後見監督人選任の申立てがされないと、任意後見によるサポートを受けることができません。

3任意後見契約の類型

①将来型

任意後見契約は、本人が元気なときに締結します。

本人の判断能力が低下してから、任意後見契約に効力が発生します。

将来型とは、任意後見契約に効力が発生するまでの契約がないタイプです。

家族が任意後見人になる場合、日常的に交流があれば本人の判断能力の低下に気がつくことができるでしょう。

家族以外の人が任意後見人になる場合、本人と疎遠になると本人の判断能力の低下に気がつくことができません。

将来に備えてサポートを依頼したのに、適切なサポートを受けられなくなるおそれがあります。

本人の判断能力の低下に気づかないと、任意後見監督人選任の申立てがされないでしょう。

判断能力低下に気付いてもらうための対策は、別途、見守り契約をすることです。

例えば、見守り契約で具体的に月〇回訪問すると決めておくことができます。

判断能力低下に気づいてもらえれば、任意後見監督人選任の申立てにつなぐことができます。

②移行型

任意後見契約は、契約締結をするだけでは効力がありません。

本人の判断能力が充分にあっても、身体が不自由になることがあります。

判断能力が充分にあるのに身体が不自由になったときは、任意後見契約でサポートすることができません。

移行型とは、任意後見契約に効力が発生するまで別の契約をするタイプです。

身体が不自由になったときに備えて、別途財産管理契約などの契約を締結することができます。

財産管理契約に基づいて財産管理をする場合、任意後見監督人や家庭裁判所の監督を受けません。

任意後見監督人や家庭裁判所からあれこれ言われたくない気持ちから、任意後見契約をスタートさせないおそれがあります。

③即効型

即効型とは、任意後見契約を締結した後、すみやかに任意後見をスタートさせるタイプです。

任意後見契約ができる程度の判断能力があるけど、すみやかにサポートを開始した方がいいときに選択します。

本人の判断能力が低下している場合、任意後見契約は締結できません。

任意後見契約ができる程度の判断能力があるけどサポートが必要な状態と、判断することが難しいと言えます。

任意後見契約が無効と判断されたら、任意後見によるサポートを受けることはできません。

4任意後見の注意点

注意①任意後見契約は解除変更できる

任意後見契約は、解除変更をすることができます。

本人の判断能力がはっきりしているうちは、本人の同意はなくても解除ができます。

委任契約は、一方的に解約できるからです。

任意後見契約を解除する場合、公証人の認証を受けた書面による必要があります。

任意後見契約は、内容を変更することができます。

本人の判断能力がはっきりしているうちは、当事者双方の合意で変更することができます。

任意後見契約を変更する場合、公正証書による必要があります。

対策は、任意後見契約をするときに当事者が契約の内容をよく確認して納得することです。

任意後見契約の注意点1つ目は、任意後見契約は解除変更できる点です。

注意②不利益な契約の取消ができない

認知症になると、物事のメリットデメリットを適切に判断することができなくなります。

適切に判断できないまま、不利益な契約や不必要な契約を結んでしまうことがあります。

成年後見(法定後見)人は、不利益な契約や不必要な契約を取消すことができます。

任意後見人は、不利益な契約や不必要な契約を取消すことができません。

対策は、サポート内容に民法や消費者契約法の取消権の行使を書いておくことです。

任意後見より法定後見を選択する方がいいかもしれません。

任意後見人に、取消権が認められないからです。

注意点2つ目は、不利益な契約の取消ができないことです。

注意③任意後見人辞任の家庭裁判所の許可

任意後見人は、判断能力が低下した人をサポートする人です。

任意後見人は、軽々しく辞任することはできません。

判断能力が低下したのに、サポートする人がいなくなると本人が困るからです。

正当理由があるときだけ、家庭裁判所の許可を得て辞任することができます。

正当理由とは、例えば次のような理由です。

・病気などで療養に専念したい。

・遠方に転居した、転勤になった。

・本人や本人の家族と信頼関係がなくなった。

任意後見人がサポートをしているから、本人の判断能力は低下しているはずです。

任意後見人が辞任した場合、法定後見に切り替わります。

法定後見とは、本人の判断能力が低下した後に家庭裁判所がサポートする人を選任する制度です。

本人の判断能力低下で、新たな任意後見契約を締結することができないからです。

実務上、任意後見人辞任の許可の申立てと新後見人選任の申立てを同時に提出します。

家庭裁判所は、新後見人を選任するのと同時に任意後見人の辞任を許可します。

本人へのサポートを途切れさせないためです。

注意点3つ目は、任意後見人辞任の家庭裁判所の許可が必要である点です。

5任意後見契約を司法書士に依頼するメリット

任意後見は、あらかじめ「必要になったら後見人になってください」とお願いしておく契約です。

認知症が進んでから、任意後見契約をすることはできません。

重度の認知症になった後は、成年後見(法定後見)をするしかなくなります。

成年後見(法定後見)では、家庭裁判所が成年後見人を決めます。

80%のケースで、家族以外の専門家が選ばれます。

任意後見契約では、本人の選んだ人に後見人になってもらうことができます。

家族以外の人が成年後見人になることが不安である人にとって、任意後見制度は有力な選択肢になるでしょう。

本人が自分らしく生きるために、みんなでサポートする制度です。

任意後見制度の活用を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。