Archive for the ‘遺言書作成’ Category

公正証書遺言が無効になる

1公正証書遺言は安心確実

①書き方ルールの違反で無効はあり得ない

公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に伝え公証人が取りまとめる遺言書です。

証人2人確認してもらって、作ります。

遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。

書き方ルールに違反した遺言書は、無効になります。

公証人は、法律の専門家です。

遺言書の書き方ルールを熟知しています。

公正証書遺言は、書き方ルール違反で無効になることは考えられません。

自筆証書遺言は、自分で書いて作る遺言書です。

遺言者が法律に詳しいことは、あまりないでしょう。

書き方ルールに違反して無効になる例が少なくありません。

自筆証書遺言と較べると、公正証書遺言は安心確実です。

②公正証書遺言原本は公証役場で厳重保管

公正証書遺言原本は、公証役場で厳重に保管されます。

公正証書遺言作成後に渡されるのは、正本と謄本です。

正本と謄本は、遺言書のコピーです。

遺言者の手元にあるのは遺言書のコピーに過ぎないから、変造や改ざんがあり得ません。

遺言者本人が紛失する心配もありません。

自筆証書遺言は、原則として自分で保管します。

保管場所を家族と共有していないと、相続発生後に家族が見つけられないおそれがあります。

保管場所を家族と共有していると、変造や改ざんのおそれがあります。

保管場所を知っていると、他の相続人から変造や改ざんの疑いをかけられるかもしれません。

遺言書に変造や改ざんの疑いがあると、熾烈な相続人トラブルに発展するでしょう。

公正証書遺言であれば、変造や改ざんがあり得ません。

公正証書遺言原本は、公証役場で厳重に保管されるからです。

相続人トラブルを防ぐことができるから、公正証書遺言は安心確実です。

③家庭裁判所で検認不要

相続が発生したら、公正証書遺言は直ちに執行することができます。

公正証書遺言は、家庭裁判所で検認手続をする必要がないからです。

検認手続とは、自筆証書遺言などを家庭裁判所で開封して確認してもらう手続です。

自宅などで見つけた自筆証書遺言は、検認手続が必要です。

検認手続が必要なのに検認手続をしていない場合、相続手続をすることができません。

遺言書を見つけた家族が家庭裁判所に手続するのは、負担が重いでしょう。

家庭裁判所で検認手続不要だから、公正証書遺言は安心です。

2公正証書遺言が無効になる

①遺言者に遺言能力がないと無効

公正証書遺言といえども、絶対に無効にならないといったことはありません。

ごくまれに、公正証書遺言が無効になることがあります。

遺言書を作成するためには、遺言者に遺言能力があることが必要です。

遺言能力とは、遺言書の内容を理解して遺言の結果を理解する能力です。

例えば、認知症になると物事のメリットデメリットを適切に判断することができなくなります。

重度の認知症になると、遺言能力は失われたと言えるでしょう。

高齢になってから遺言書を作成した場合、遺言能力の有無が争いになることがあります。

遺言書の内容に不満を持つ相続人が現れることがあるでしょう。

不利な遺言書が無効になれば、遺言書どおりに分ける必要はなくなります。

遺言書に不満があると、相続人が遺言者の遺言能力の有無を理由に無効を主張するでしょう。

公正証書遺言の有効無効を争うとき、深刻な相続トラブルになります。

公正証書遺言を作成する場合、公証人が遺言書の意思確認をします。

遺言能力がない場合、意思確認の過程で気付くでしょう。

公正証書遺言では、遺言能力が一定程度担保されていると言えます。

遺言者に遺言能力がないと、公正証書遺言が無効になります。

②証人が不適格で無効

公正証書遺言は、証人2人に確認してもらって作ります。

証人になる人に、特別な資格はありません。

次の人は、証人になれません。

(1)未成年者

(2)推定相続人、受遺者、これらの人の配偶者、直系血族

(3)公証人の配偶者、4親等内の親族、書記、使用人

公正証書遺言を作成する場合、公証人は証人についても本人確認をします。

上記欠格事由に該当しないか、確認されます。

証人が欠格に該当していることを秘密にしていると、不適格なまま公正証書遺言が作成されてしまうでしょう。

証人が欠格事由に該当していると、公正証書遺言が無効になります。

③詐欺強迫で作成されると無効

遺言書は、遺言者の意思を示すものです。

遺言者の真意に基づかない遺言書は、無効です。

遺言者が第三者にだまされて遺言書を作成しても、真意に基づかないことは明らかです。

遺言者が第三者に強迫されて遺言書を作成しても、真意に基づかないことは明らかです。

真意に基づかない遺言書は、無効です。

遺言者が強迫されたり詐欺にあって、作成した遺言書に効力はありません。

遺言者本人が死亡した後に、詐欺強迫が認められるのは非常に困難です。

客観的な証拠がないと、詐欺強迫を証明できないからです。

詐欺強迫で作成されると、公正証書遺言が無効になります。

④口授がないと無効

公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に伝えて作る遺言書です。

口授とは、遺言内容を公証人に伝えることです。

遺言者が高齢である場合、遺言内容をよどみなく伝えるのは難しいかもしれません。

遺言書の内容を読み聞かせて肯定的身振りや否定的挙動をしただけでは、口授があったとは認められない事例があります。

肯定的身振りや否定的挙動には、「うなずく」「首を振る」「手を握る」などがあります。

口授が必要とされる趣旨は、遺言者の真意の確保にあります。

遺言内容における遺言者の真意が確保されている場合、口授があったと認められやすいと言えます。

話すことや聞くことが不自由である人は、筆談や手話を使って口授をすることができます。

身体が不自由であっても、公正証書遺言を作成しやすくなっています。

口授がないと、公正証書遺言が無効になります。

⑤公序良俗に反すると無効

公序良俗に反する法律行為は、無効です。

遺言書の内容は、遺言者が自由に決めることができます。

例えば、不貞相手に全財産を引き継ぐ遺言書を作成することがあります。

不貞相手に全財産を引き継がせる内容であっても、直ちに遺言書が無効になるわけではありません。

不貞関係の維持や継続を目的としており相続人の生活基盤を脅かす場合、公序良俗に反し無効とすべきでしょう。

不貞相手の生活を守るためで相続人の生活を脅かすおそれがない場合、有効とすべきでしょう。

相続人に与える影響を総合的に考慮して判断されます。

公序良俗に反すると、公正証書遺言が無効になります。

⑥遺言者が15歳未満で無効

遺言書を作成すると言うと、高齢者のイメージかもしれません。

15歳に達した人は、遺言書を作成することができます。

15歳未満の人が遺言書を作成しても、無効です。

公正証書遺言を作成する場合、公証人が本人確認をします。

本人確認書類に記載された生年月日は、公証人が必ず確認します。

15歳未満の人が公正証書遺言を作成することは、ほとんどないでしょう。

遺言者が15歳未満であると、公正証書遺言が無効になります。

⑦付言事項に法的効力がない

遺言書には、財産の分け方以外のことを書くことができます。

家族への感謝の気持ちを持ちつつも、伝える機会を逃していることがあるでしょう。

遺言書に、家族への感謝の気持ちを書くことができます。

家族への感謝の気持ちに、もちろん法律上の効力はありません。

遺言書に書くことで法律上有効になることは、法律で決められています。

法律上の効力がないことは、付言事項と言います。

例えば、「遺留分を認めない」「遺留分侵害額請求を許さない」と書いてあることがあります。

遺留分とは、相続人に認められた最低限の権利です。

公正証書遺言を作成するだけで、遺留分を奪うことはできません。

「遺留分を認めない」「遺留分侵害額請求を許さない」と書いてあっても、遺留分侵害額請求をすることができます。

「遺留分を認めない」「遺留分侵害額請求を許さない」と書いてある場合、付言事項を考えられます。

公正証書遺言であっても、付言事項に法律上の効力はありません。

⑧公正証書遺言があっても遺産分割協議

相続があったら、被相続人の財産は相続人が相続します。

遺言書で相続財産の分け方が指定されている場合、遺言書のとおりに分けることができます。

遺言書が無効である場合、相続財産は相続人全員の共有財産です。

相続人間で公正証書遺言の有効無効が争われると、熾烈なトラブルになります。

公正証書遺言が無効と判断される事例は、めったにないからです。

不公平な遺言書だと感じる相続人は、遺言書の無効を主張するでしょう。

熾烈な相続トラブルに発展する前に、相続人全員で相続財産の分け方を合意した方が合理的です。

公正証書遺言があっても、遺産分割協議をすることができます。

3公正証書遺言が無効にならない

①遺留分を侵害しても有効

公正証書遺言の内容を確認したら、全財産を一部の相続人に相続させる内容であることがあります。

全財産を一部の相続人に相続させる内容であっても、直ちに遺言書が無効になるわけではありません。

他の相続人が遺留分権利者である場合、遺留分を侵害しているでしょう。

遺留分を侵害しても、遺言書は有効です。

遺留分は、権利に過ぎません。

配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。

遺留分権利者は、権利を行使するか行使しないか選ぶことができます。

遺言書の内容に納得できたら、遺留分侵害額請求をしないでしょう。

遺留分権利者は選択できるから、遺言書を無効にする必要がありません。

遺留分を侵害しても、公正証書遺言は有効です。

②一部の財産だけでも有効

遺言書に書いてある財産が一部だけであることがあります。

遺言者が自分の財産全体を把握していなかったのかもしれません。

他の財産には関心がなく、重要な財産だけ書いたのかもしれません。

一部の財産だけ記載されても、遺言書は有効です。

他の財産は、遺言書を作成した後に手放すつもりだったかもしれません。

遺言書作成後に、新たに財産を取得することがあるでしょう。

ひょっとすると、別の遺言書で分け方を指定したのかもしれません。

一部の財産について分け方を指定した場合、その財産について遺言書は有効です。

分け方を指定されていない財産は、相続人全員の共有財産です。

相続人全員で、分け方を決定します。

一部の財産だけでも、公正証書遺言は有効です。

③長期間経過しても時効にならない

遺言書は、遺言者が元気なときに作成します。

遺言書が作成されてから長期間経過して、相続が発生するでしょう。

遺言書が作成された後、長期間経過しても無効になりません。

遺言書に、時効はありません。

遺言者が死亡したときに、遺言書の効力が発生します。

遺言者が死亡した後、長期間経過しても無効になりません。

遺言書を作成後長期間経過しても遺言者が死亡後長期間経過しても、公正証書遺言は有効です。

4遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書があれば、相続財産の分け方について、相続人全員で話し合いによる合意は不要です。

遺言書があれば、家族のもめごとが避けられると言えます。

遺言書の効力を争う場合、法律の知識が不可欠です。

弁護士に依頼して、交渉してもらうことになるでしょう。

一部の相続人が弁護士に依頼したら、他の相続人も弁護士に依頼しないととても太刀打ちできません。

弁護士は、依頼人の利益最大化のために働きます。

家族が争う争族になってしまいます。

家族のトラブルの多くは、遺言書作成時にサポートを受けていれば回避できるでしょう。

遺言書作成のサポートを受けるだけでなく、遺言執行者になってもらうなど遺言の実現についてもサポートしてもらうことがきます。

家族のトラブルを避けるため、公正証書遺言作成を考える方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

一人に全財産を相続させる遺言書

1一人に全財産を相続させることができる

①遺言書の内容に制限はない

遺言書を作成する場合、民法の書き方ルールが守られている必要があります。

民法には書き方ルールが定められていますが、どのような内容の遺言書を作成するかについて制限はありません。

遺言者は、生前に自分の財産を自由に処分することができます。

遺言者が、自分の死亡後に財産を自由に処分することができます。

自分の財産を相続人に受け継いでもらうことも、相続人以外の人に受け継いでもらうこともできます。

民法では、法定相続分が決められています。

法定相続分どおりに受け継いでもらうこともできるし、法定相続分とは違う割合で受け継いでもらうこともできます。

「全財産を〇〇〇〇に相続させる」遺言も、有効な遺言書です。

②一人に全財産を相続させるときの遺言書の記載例

遺言書

遺言者は、以下のとおり遺言をする。

第1条

遺言者は、遺言者の有するすべての財産を、遺言者の配偶者〇〇〇〇(昭和〇年〇月〇日生まれ)に相続させる。

第2条

遺言者は、本遺言書の遺言執行者として、下記の者を指定する。

事務所住所

〇〇県〇〇市〇〇区〇〇町〇丁目〇〇番〇〇号

司法書士〇〇〇〇

昭和〇年〇月〇日生まれ

令和〇年〇月〇日

〇〇県〇〇市〇〇区〇〇町〇丁目〇〇番〇〇号

遺言者 〇〇〇〇 印

③遺言書で財産を列挙する方が家族がラク

遺言書を作成して自分の全財産を一人に相続させたい場合、遺言者の有するすべての財産を相続させると書くことができます。

家族であっても、遺言者がどのような財産を保有しているのか知らないことがあります。

遺言者の気持ちとしては、当然知っているものと考えているかもしれません。

どこにどのような財産があるのか手がかりがない状態で、相続手続をするのは非常に困難です。

できることであれば、遺言者の有するすべての財産と記載するよりすべての財産を列挙することをおすすめします。

不動産であれば、不動産の登記事項証明書を取り寄せて書き写します。

預貯金であれば、通帳を見て金融機関の名称、支店、預金種別、口座番号を記載します。

財産を客観的に特定できない場合、相続手続ができなくなるおそれがあります。

そのうえで記載のない財産が見つかった場合、その財産を〇〇〇〇に相続させると記載するといいでしょう。

2一人に全財産を相続させる遺言書は遺留分に注意

①遺留分とは最低限認められた権利

法定相続分どおりに受け継いでもらうこともできるし、法定相続分とは違う割合で受け継いでもらうこともできます。

「全財産を〇〇〇〇に相続させる」遺言は、有効な遺言書です。

遺言者は、自分の死亡後に自分の財産を自由に処分することができます。

遺言者が築いた財産は、家族の協力があって築くことができた財産のはずです。

家族の協力があって築くことができた財産なのに、遺言者が気ままに処分したら家族にとって酷な結果になることがあります。

自分の財産を自由に処分することができると言っても、一定の範囲の相続人には最低限の権利が認められています。

一定の範囲の相続人に認められる最低限の権利を遺留分と言います。

②遺留分は兄弟姉妹以外の相続人に認められる

遺留分はすべての相続人に認められるわけではありません。

遺留分が認められる相続人と認められない相続人がいます。

遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に認められます。

被相続人に子どもや親などの直系尊属がいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。

兄弟姉妹が被相続人より先に死亡した場合、兄弟姉妹の子どもが代襲相続をします。

兄弟姉妹が被相続人より先に死亡した場合、兄弟姉妹の子どもは兄弟姉妹の相続分と遺留分を相続します。

兄弟姉妹に遺留分が認められないから、兄弟姉妹の子どもにも遺留分は認められません。

配偶者、子ども、親などの直系尊属は、遺留分が認められます。

③遺言書で遺留分を奪えない

「全財産を〇〇〇〇に相続させる」遺言は、有効な遺言書です。

有効な遺言書であっても、他の相続人の遺留分を奪うことはできません。

他の相続人の遺留分を奪う結果になる遺言書も、有効な遺言書です。

相続が発生した場合、遺留分を奪われた相続人は遺留分侵害額請求をすることができます。

遺留分侵害額請求を受けた場合、侵害した遺留分相当額を金銭で支払う必要があります。

相続人に面倒をかけたくない気持ちで遺言書を作るのであれば、遺留分に配慮した遺言書を作るのがおすすめです。

「全財産を〇〇〇〇に相続させる」ではなく、遺留分相当の財産を遺留分のある相続人に相続させる遺言です。

「全財産を〇〇〇〇に相続させる」を実現するために、家族がトラブルになるかもしれません。

家族を幸せにするために生涯をかけて財産を築いてきたはずです。

生涯をかけて築いた財産で家族がトラブルになったら、財産を築いた苦労が報われません。

3遺言書作成は公正証書遺言がおすすめ

①遺言書の種類

遺言書の種類は民法という法律で決められています。

大きく分けて普通方式の遺言と特別方式の遺言とあります。

普通方式の遺言は、次の3つです。

(1)自筆証書遺言

(2)公正証書遺言

(3)秘密証書遺言

特別方式の遺言は、次の4つです。

(1)死亡の危急に迫った者の遺言

(2)伝染病隔離者の遺言

(3)在船者の遺言

(4)船舶遭難者の遺言

特別方式の遺言は、生命の危機に迫っている人や航海中など交通できない人が作る特別の遺言です。

特別方式の遺言は、ごく稀な遺言と言えるでしょう。

多くの方にとって、遺言というと普通方式の遺言です。

なかでも、(1)自筆証書遺言(2)公正証書遺言のいずれかを作成される方がほとんどです。

②自筆証書遺言は無効になるリスクが大きい

自筆証書遺言は遺言者が自分で書いて作った遺言書のことです。

専門家の手を借りることなく手軽に作れるので、世の中の大半は自筆証書遺言です。

自筆証書遺言を作成する場合、筆記用具や紙に制約はありません。

ひとりで作ることができるので、作るだけであれば、費用はかかりません。

自筆証書遺言の多くは、専門家の手を借りずに作られます。

専門家のチェックがない場合、法律上効力のない遺言書になる可能性があります。

認知症など判断能力が不十分なまま遺言書が作られたのではないかという疑いが残ります。

一部の相続人から脅されて作ったのではないかとか、だれかに騙されて作ったのではないかとか疑われることがあります。

「全財産を〇〇〇〇に相続させる」に不満を持つ相続人がいた場合、このような疑いを主張するでしょう。

自筆証書遺言は、相続人間でトラブルに発展する危険性があります。

③公正証書遺言はメリットが大きい

公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に取りまとめてもらって作る遺言書です。

遺言者が公証人に遺言内容を伝えて、証人2人に確認してもらって作ります。

公正証書遺言は、公証人が書面に取りまとめます。

法律上の不備があって遺言書が無効になるリスクが最も少ないものです。

遺言書の内容を伝えておけば、適切な表現で文書にしてもらえます。

公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思を確認して作成します。

遺言者が認知症など判断能力が不十分な場合、公証人は遺言書を作成しません。

一部の相続人から脅されて作ったとか、だれかに騙されて作ったとか疑われることはないでしょう。

公正証書遺言原本は、公証役場で厳重に保管されます。

紛失するおそれがありません。

相続人らに偽造や変造されたり、捨てられたりする心配もありません。

公証役場で厳重に保管されているから、遺言書の検認手続が不要です。

公正証書遺言を作成するためには、費用がかかるのがデメリットです。

公正証書遺言作成の費用がかかることを考えても、家族のトラブルを防ぐ大きなメリットがあります。

4遺言執行者が遺言書の内容を実現してくれる

遺言書は遺言者の意思を示したものです。

遺言書を書いただけでは、意味がありません。

遺言書を書いただけで、自動的に遺言内容が実現するわけではないからです。

遺言書の内容を実現する人が遺言執行者です。

相続人は遺言の内容を見たら、被相続人の意思を尊重し、実現してあげたいと思うでしょう。

「全財産を〇〇〇〇に相続させる」に不満を持つ相続人がいた場合、遺言の実現に協力してくれることは望めません。

協力してくれない場合に備えて、遺言執行者を選任しておくことが有効です。

遺言執行者は遺言の内容を実現するために、必要な行為をする権限があります。

協力しない相続人が遺言執行を妨害した場合、原則として、妨害行為は無効になります。

遺言執行者はいてもいなくても、遺言書の効力に違いはありません。

遺言執行者がいると、確実に遺言者の意思を実現してもらえますから、安心です。

5遺言書作成と遺言執行を司法書士に依頼するメリット

遺言執行者は遺言書の内容を実現する人です。

相続人が遺言書の内容に納得していて、手続に協力的であれば、必ずしも、遺言執行者を選任する必要はありません。

子どもの認知など遺言執行者しかできない手続がある場合、遺言執行者を選任しておかないと、相続人に余計な手間をかけさせることになります。

遺言執行者は、相続開始後すみやかに手続を進めることができる時間と知識がある人を選ぶことが重要です。

その意味でも、家族より司法書士などの専門家に遺言執行を依頼する人が増えています。

以前は、遺言執行者は止むを得ない場合だけ、他の人に職務を任せることができるとされていましたが、現在は、止むを得ないなどの理由は不要になりました。

遺言執行者に指名され、職務をしてみたところ、思ったよりタイヘンだという場合、自己の責任で司法書士などの専門家におまかせすることもできます。

今後も、専門家に依頼する人は増えていくでしょう。

遺言執行を司法書士などの専門家に依頼した場合、相続人は基本待っているだけなので、トラブルになることが少なくなるからです。

家族を笑顔にするためにも、遺言書作成と遺言執行者選任しましょう。

家族の幸せのためにも、遺言書作成と遺言執行者選任を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

遺留分侵害額請求を認めない遺言書に効力はない

1遺留分は相続人の最低限の権利

①相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は、次のとおりです。

(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

②近い関係の相続人に遺留分か認められる

遺言書を作成して、自分の財産をだれに受け継がせるかは自由に決めることができます。

財産は被相続人がひとりで築いたものではないでしょう。

家族の協力があってこそ、築くことができた財産のはずです。

被相続人の名義になっているからといって、まったく無制約の自由にすることはできません。

今まで協力してきた家族に、酷な結果となることがあるからです。

被相続人に近い関係の相続人には、相続財産に対して最低限の権利が認められています。

遺留分とは、相続財産に対して認められる最低限の権利です。

被相続人に近い関係の相続人には、遺留分が認められます。

③兄弟姉妹に遺留分は認められない

相続人のうち、遺留分が認められる人を遺留分権利者と言います。

相続人でない人は、遺留分権利者になることはありません。

遺留分権利者は、被相続人に近い関係の相続人です。

具体的には、次の人です。

(1)配偶者

(2)子ども

(3)親などの直系尊属

兄弟姉妹は相続人になりますが、遺留分権利者ではありません。

④遺留分放棄をした人に遺留分は認められない

遺留分権利者には、相続財産に対して最低限の権利が認められます。

遺留分に満たない財産の配分しか受けられない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。

遺留分放棄とは、相続人自身の意思で遺留分を放棄することです。

遺留分放棄は、相続人の意思が重視されます。

遺留分放棄をすると、相続人は最低限の権利を失います。

相続が発生する前に遺留分放棄をする場合、家庭裁判所の許可の審判が必要です。

家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄した場合、遺留分はなくなります。

遺留分放棄をしても、相続人です。

相続人だから、相続財産を相続することができます。

遺留分放棄をすると、遺留分は認められません。

⑤廃除された相続人に遺留分は認められない

例えば、被相続人に虐待をした人に、相続をさせたくないと考えるのは自然なことでしょう。

被相続人が相続させたくないと思って、他の相続人にすべての財産を相続させると遺言書を書くことがあります。

遺言書を書くだけで、遺留分を奪うことはできません。

遺留分に満たない財産の配分しか受けられない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。

遺留分侵害額請求をしたら、相続財産のいくらかは虐待した相続人が受け継いでしまいます。

相続人廃除とは、被相続人の意思で相続人の資格を奪う制度です。

相続人の資格を奪うとは、実質的には遺留分を奪うことです。

兄弟姉妹は、遺留分権利者ではありません。

兄弟姉妹を廃除する必要はありません。

兄弟姉妹に相続させたくない場合、遺言書を作成するだけで実現できるからです。

相続人が廃除された場合、代襲相続が発生します。

廃除された相続人の子どもや孫が相続します。

廃除された相続人に、遺留分は認められません。

⑥相続欠格の人に遺留分は認められない

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

同時に、民法では相続人になれない人も決められています。

例えば、被相続人を殺した人が相続することは、社会感情からみても許せない、相続する人としてふさわしくないということは納得できるでしょう。

このような相続人として許せない、ふさわしくない場合、相続人の資格が奪われます。

相続欠格とは、相続人としてふさわしくない人の相続資格を奪う制度です。

相続欠格は、被相続人の意思とは無関係に相続人の資格を奪う制度です。

裁判所などで手続があるわけでなく、当然に相続資格を失います。

相続欠格になると、遺留分も奪われます。

相続人が相続欠格になる場合、代襲相続ができます。

欠格の相続人の子どもや孫が相続します。

欠格の相続人に、遺留分は認められません。

⑦相続放棄をした人の子どもは相続しない

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

相続放棄が認められたら、相続することはできません。

相続放棄が認められたら、遺留分を失います。

遺留分が認められるのは、相続人だけだからです。

相続放棄をしたら、代襲相続は発生しません。

相続放棄をした人の子どもや孫は、相続しません。

2遺留分侵害額請求を認めない遺言書に効力はない

①遺言事項は法律で決まっている

遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。

書き方ルールだけではなく、遺言書に書くことで有効になることも法律で決められています。

遺言事項とは、遺言書に書くことで有効になることです。

遺言事項は、次の事項です。

(1)財産に関すること

(2)身分に関すること

(3)遺言執行に関すること

(4)それ以外

②遺言書に効力がないことを書くことができる

遺言事項は、法律で決められています。

遺言書には、遺言事項以外のことを書くことができます。

遺言事項以外のことに、法律上の効力はありません。

実際のところ、法律上の効力がないことを書く人はたくさんいます。

家族への感謝の気持ちがあっても、言葉にしていない人がいるでしょう。

遺言書に、家族への感謝の気持ちを書くことができます。

家族仲良く幸せに暮らして欲しいなどの希望に、法律上の効力はもちろんありません。

被相続人の感謝の言葉や希望を読むと、温かな気持ちになるでしょう。

遺言書に法律上の効力がないことを書くことができます。

③付言事項で遺留分侵害額請求を認めない

遺言書を作成する場合、法律上効力があることだけでなく法律上の効力がないことを書くことができます。

付言事項とは、遺言書に書いても法律上の効力がないことです。

付言事項には、家族への感謝の気持ちや希望を書くでしょう。

遺言書で遺留分侵害額請求を認めないと書くことがあります。

遺留分は、相続人に認められた最低限の権利です。

遺言書を作成するだけで、相続人の遺留分を奪うことはできません。

遺言書に遺留分侵害額請求を認めないと書いてある場合、付言事項と考えられます。

付言事項に、法律上の効力はありません。

遺留分侵害額請求を認めない遺言書に、法律上の効力はありません。

④遺留分侵害額請求を認めない遺言書があっても請求できる

遺言書に遺留分侵害額請求を認めないと書いてある場合、付言事項と考えられます。

付言事項に法律上の効力はないから、被相続人からのお願いと言えます。

相続人は被相続人からのお願いをかなえてもいいし、お願いを拒否しても構いません。

被相続人のお願いを拒否しても、他の相続人は文句を言うことはできません。

付言事項に、法律上の効力はないからです。

遺留分侵害額請求を認めない遺言書があっても、遺留分侵害額請求をすることができます。

3遺留分を侵害する遺言書でも無効にならない

①遺留分を侵害する遺言書があっても遺留分侵害額請求ができる

遺留分とは、相続財産に対して認められる最低限の権利です。

さまざまな事情から、遺留分を侵害している遺言書が見つかることがあります。

遺留分を侵害しても、遺言書が自動で無効になるわけではありません。

遺留分を侵害する遺言書を作成するだけで、相続人の遺留分は奪われません。

相続人は遺留分侵害額請求をすることも請求しないことも、選択することができます。

遺留分権利者が遺言書の内容に納得しているのなら、遺留分侵害額請求をしないでしょう。

遺留分権利者が遺言書の内容に納得しているのに、遺言書を無効にする必要はありません。

遺留分を侵害する遺言書でも、有効な遺言書です。

遺留分を侵害する遺言書があっても、遺留分侵害額請求ができるからです。

②遺言書で廃除はハードルが高い

遺留分を侵害する遺言書を作成する場合、一部の相続人に相続させたくないことがあります。

遺留分を侵害する遺言書を作成するだけで、相続人の遺留分を奪うことはできません。

廃除された相続人に、遺留分は認められません。

遺言書で、相続人を廃除することができます。

遺言執行者が家庭裁判所に申立てをして、家庭裁判所が判断します。

遺留分は、相続人に認められた最低限の権利です。

廃除されると遺留分がなくなるから、家庭裁判所は非常に慎重に審査します。

家庭裁判所に廃除を認めてもらうには、客観的証拠が重要です。

例えば、被相続人が虐待を受けた場合、証人として家庭裁判所に虐待の頻度や内容を証言することができます。

虐待を受けた本人であれば、リアリティーがある証言ができるでしょう。

遺言執行者は、詳しい家庭内の事情を知らないでしょう。

家庭裁判所を納得させられる証拠を提出するのは、難しいでしょう。

遺言書で廃除するのは、高いハードルがあります。

③遺言書があっても遺産分割協議

遺言書の内容が大きく偏っている場合、相続人の遺留分を侵害しているでしょう。

配分された財産が遺留分に満たない場合、遺留分侵害額請求をすることができます。

相続人が遺留分侵害額請求をする場合、大きなトラブルになるでしょう。

相続人間でトラブルになる遺言書なのに、あえて執行してトラブルにする必要はありません。

相続人全員で相続財産の分け方を話し合った方が合理的です。

遺言書があっても、相続人全員で遺産分割協議をすることができます。

4遺留分を侵害しない遺言書がおすすめ

①遺留分放棄は強制できない

遺留分放棄をした人は、遺留分侵害額請求をすることができません。

遺留分を侵害する遺言書があった場合、相続人はがっかりするでしょう。

遺留分侵害額請求をすると、相続人間で大きなトラブルになるおそれがあります。

相続させたくない相続人に遺留分放棄をさせれば、トラブルがなくなると考えるかもしれません。

実際のところ、自称専門家は遺留分放棄をさせればいいとアドバイスしています。

遺留分放棄は、相続人の意思が重視されます。

気に入らない相続人に、遺留分放棄を強制するものではありません。

家庭裁判所が遺留分放棄の許可を判断する場合、遺留分放棄をする充分な理由があるか審査します。

遺留分放棄をする充分な理由とは、遺留分放棄に見合う充分な経済的利益を得ていることです。

充分な利益を得ていないのに遺留分放棄をするといっても、家庭裁判所は許可してくれないでしょう。

遺留分放棄は、強制することができません。

②遺留分に配慮して遺言書作成

遺言書を作成する場合、財産の分け方について書くでしょう。

さまざまな事情から、財産の配分が多少偏るのは止むを得ないでしょう。

遺留分は、相続人に認められた最低限の権利です。

遺留分を侵害する遺言書は、相続人間でトラブルになるおそれがあります。

生涯をかけて築いた財産は、家族を幸せにするためだったでしょう。

苦労して築いた財産で家族がトラブルを起こしたら、空しい苦労になります。

遺言書を作成する場合、相続人の遺留分に配慮するのがおすすめです。

5遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺留分を侵害した遺言書であっても、無条件で無効になるわけではありません。

遺言書の内容に不満のある相続人からは、無効だと主張されることが考えられます。

高齢になってから遺言書を作成した場合、認知症で判断能力が低下していたからと言われるでしょう。

遺言書が有効であれば、遺言書の内容どおりに相続手続を進めるのが原則です。

遺言書が有効か無効か争っていると、相続手続が滞ってしまいます。

遺言書作成を考えている方は、早めに取り掛かることをおすすめします。

相続人が争うことのないように、遺言書を作る方がほとんどでしょう。

家族を争族にしないために、遺言書を作ることは大切です。

認知症を疑う余地もないほど元気であるうちに、遺言書作成をすることが最善です。

遺言書など縁起でもないなどと言えるのは、元気な証拠と言えます。

まだまだ死なない!と言える今こそ遺言書作成のときです。

遺言書作成を考えている方は、早めに司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

相続人・受遺者が先に死亡したときの遺言書

1遺言書は元気なときに作成する

①重度の認知症になると遺言書は作成できない

15歳以上の人は、遺言書を作成することができます。

遺言書を作成するには、遺言能力が必要だからです。

遺言能力とは、遺言書の内容を理解しメリットデメリットを充分に判断する能力です。

遺言書は、判断能力がしっかりしているうちだけ作成することができます。

認知症になると、物事のメリットデメリットを充分に判断することが難しくなります。

初期の認知症で、簡単な内容の遺言書であれば作成できるかもしれません。

重度の認知症になると、物事のメリットデメリットを判断することができなくなるでしょう。

物事のメリットデメリットを判断することができない状態で、遺言書を作成することはできません。

遺言書のつもりで書いても、無効です。

②高齢で遺言書を作成すると相続人間のトラブルを招く可能性

高齢化社会になって、多くの人は長寿になりました。

高齢になると、認知症を発症することがあるでしょう。

80歳後半になると、2人に1人は認知症になっているというデータもあります。

遺言書は、高齢になってから作成するイメージがあるかもしれません。

高齢になってから遺言書を作成するのは、おすすめできません。

重度の認知症になると、遺言書を作成することができなくなるからです。

遺言書を作成する場合、財産の分け方について書くでしょう。

一部の相続人にとって、期待どおりの分け方ではないことがあります。

期待した財産を受け取れないと、がっかりします。

遺言者が認知症になっていて、判断能力がなかったからと考えるでしょう。

期待した財産を受け取れない相続人は、遺言書の無効を訴えるでしょう。

遺言書の無効を争うとき、相続人間で大きなトラブルになります。

遺言書は、元気なときに作成します。

だれから見ても認知症の疑いがないくらい、元気なときに作成するのがおすすめです。

高齢で遺言書を作成すると、相続人間のトラブルを招く可能性があります。

2相続人・受遺者が先に死亡したときの遺言書

①遺言者が死亡したときに遺言書は効力発生

遺言書は、元気なときに作成するのがおすすめです。

遺言者が死亡するまで、遺言書には効力がありません。

遺言者が死亡したときに、遺言書に効力が発生します。

遺言書を作成してから遺言者が死亡するまで、長期間経過することが多いでしょう。

長期間経過しても、遺言書が無効になることはありません。

遺言書に、有効期限はありません。

遺言書に効力が発生するのは、遺言者が死亡したときだからです。

②先に死亡した相続人は相続できない

相続人になる人は、法律で決められています。

相続人になる人は、相続が発生したときに生きている人のみです。

先に死亡した人は、相続人になることはできません。

「相続人〇〇〇〇に財産〇〇を相続させる」

上記のような遺言書を作成しても、遺言者が生きている間は効力がありません。

上記のような遺言書を作成しても、遺言者が生きている間は何の権利もありません。

遺言書に効力が発生するのは、遺言者が死亡したときだからです。

相続が発生したら財産を引き継ぐことができると予想しているでしょう。

遺言者が生きている間は、期待権すらありません。

遺言者が死亡するまで、遺言書に効力が発生しないからです。

先に死亡した人は、相続人になることはできません。

先に死亡した相続人は、財産を引き継ぐことはできません。

相続人が先に死亡した場合、遺言は無効になります。

遺言書に効力が発生したときに、相続人は生きている必要があるからです。

先に死亡した相続人は、相続できません。

③先に死亡した受遺者は遺贈を受けることができない

被相続人は、生前に自分の財産を自由に処分することができます。

遺言書を作成して、自分の死後にだれに引き継ぐのか自由に決めることができます。

遺贈とは、遺言書を作成して相続人や相続人以外の人に財産を引き継ぐことです。

遺贈によって財産を引き継ぐ人を受遺者と言います。

相続人は、相続することができるし遺贈を受けることができます。

遺贈を受けることができるのは、、相続が発生したときに生きている人のみです。

先に死亡した人は、受遺者になることはできません。

「〇〇〇〇に財産〇〇を遺贈する」

上記のような遺言書を作成しても、遺言者が生きている間は効力がありません。

上記のような遺言書を作成しても、遺言者が生きている間は何の権利もありません。

遺言書に効力が発生するのは、遺言者が死亡したときだからです。

先に死亡した人は、受遺者になることはできません。

先に死亡した受遺者は、財産を引き継ぐことはできません。

受遺者が先に死亡した場合、遺言は無効になります。

遺言書に効力が発生したときに、受遺者は生きている必要があるからです。

先に死亡した受遺者は、遺贈を受けることができません。

④遺言書の内容は代襲相続できない

相続人になる人は、法律で決められています。

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

相続が発生した時点で、子どもが先に死亡していることがあります。

相続人になるはずだった子どもが先に死亡した場合、子どもの子どもが相続人になります。

子どもの子どもが相続人になることを代襲相続と言います。

相続人が先に死亡した場合、遺言は無効になります。

受遺者が先に死亡した場合、遺言は無効になります。

相続人・受遺者が先に死亡した場合、代襲相続をすることはできません。

遺言書によって財産を受け取る権利は、本人限りだからです。

遺言書の内容は、代襲相続ができません。

⑤受け取る人がいない財産は相続財産

相続人が先に死亡した場合、遺言は無効になります。

受遺者が先に死亡した場合、遺言は無効になります。

相続人・受遺者が先に死亡した場合、代襲相続をすることはできません。

相続人・受遺者が受け取るはずだった財産は、受け取る人がいなくなります。

遺言書で受け取る人の指定がない財産は、相続財産になります。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決める必要があります。

相続人になるはずだった人が先に死亡した場合、死亡した相続人の子どもは代襲相続ができます。

死亡した相続人の子どもは代襲相続人として、遺産分割協議に参加します。

死亡した相続人の子どもが代襲相続人であっても、優先権はありません。

遺言は無効になっているからです。

相続人全員の合意が得られれば、その財産を相続することができます。

⑥遺言書自体は有効

遺言者より相続人・受遺者が先に死亡したとき、遺言は無効になります。

無効になるのは、遺言者より先に死亡した相続人・受遺者にかかる部分のみです。

遺言全体が無効になるのではありません。

遺言書自体は、有効です。

遺言者より先に死亡した相続人・受遺者にかかる部分以外は、有効です。

3相続人・受遺者が先に死亡したときの対処方法

①遺言書は何度でも書き直しができる

遺言書は、遺言者の意思を示すものです。

遺言書を作成してから、遺言者が死亡するまでに長期間あるのが通常です。

長期間経過するうちに、財産状況が変わることがあるでしょう。

長期間経過するうちに、相続人や受遺者が先に死亡することがあるでしょう。

遺言者自身が考えを変えることがあります。

遺言書を作成した後に、書き直しをすることができます。

書き直しをするにあたって、相続人や受遺者の同意は不要です。

遺言によって財産を取得することが予想できるとしても、遺言者の生前は期待権すらないからです。

遺言書の書き直しをしないと約束していても、無効の約束です。

遺言書の書き直しをしないと約束していても、遺言書の書き直しをすることができます。

遺言書は、何度でも書き直しができます。

②死亡したときに備えて予備的遺言

相続人が先に死亡した場合、遺言は無効になります。

受遺者が先に死亡した場合、遺言は無効になります。

遺言書を作成する場合、財産を引き継ぐ人は遺言者より長生きすることを想定しているでしょう。

遺言者より若い世代の人であっても、先に死亡する可能性は否定できません。

相続人・受遺者が先に死亡した場合、相続人・受遺者の子どもなどに引き継ぐ希望があることがあります。

財産を引き継ぐ人が先に死亡したときに備えて、二次的に承継先を決めておくことができます。

二次的に承継先を決めておくことで、遺言者が別段の意思表示をしたと言えます。

遺言者が別段の意思表示をした場合、遺言者の意思に従います。

予備的遺言は、遺言者の別段の意思表示です。

予備的遺言について、さらに予備的遺言をすることもできます。

予備的遺言をすると、遺言が複雑になりがちです。

司法書士などの専門家のサポートを受けて遺言書を作成するのがおすすめです。

③家族信託を利用する

家族信託とは、自由に売る権利や自由に管理する権利を信頼できる家族に渡して、自分はものから利益を受け取る権利だけ持つ仕組みです。

本人と信頼できる家族で、家族信託契約を締結します。

家族信託契約において、さまざまなことを決めておくことができます。

例えば、信託する期間や信託が終了したときに残った財産を引き継ぐ人を決めておくことができます。

家族信託で残った財産を引き継ぐ人を帰属権利者と言います。

信託終了時に財産を引き継ぐ人が先に死亡していることがあるでしょう。

先に死亡したときに備えて、予備的帰属権利者を決めておくことができます。

家族信託を上手に利用すると、家族のトラブルを減らすことができます。

4受遺者が後に死亡したときは遺贈は有効

①受遺者が死亡しても名義変更ができる

遺言者が死亡した後に相次いで受遺者が死亡することがあります。

遺贈された財産の名義変更をする前に受遺者が死亡しても、遺贈は有効です。

受遺者が死亡しても、財産の名義変更をすることができます。

例えば、遺贈された財産が不動産である場合、死亡した受遺者名義に変更することができます。

受遺者が生前に不動産の所有者であったことを公示する必要があるからです。

遺言執行者と受遺者の相続人が協力して、所有権移転登記をします。

②受遺者の相続人は遺贈の放棄ができる

遺贈とは、遺言書で相続人や相続人以外の人に財産を引き継いでもらうことです。

遺言書は、遺言者がひとりで作ります。

遺言書は、相続人などの関与なしで作ることができます。

遺言で遺贈や相続のことを定める場合、遺言者が受け取る人の意見を聞かずに、一方的に決めることができます。

遺言に書いてあるからとは言っても、受け取ると相続人に気兼ねすることがあります。

相続人とトラブルになりたくないから、ご辞退したい場合もあるでしょう。

遺贈は、放棄することができます。

受遺者が相次いで死亡した場合、遺贈の放棄をする権利は相続人に相続されます。

受遺者の相続人は、遺贈を放棄することができます。

5遺言書作成と遺言執行を司法書士に依頼するメリット

遺言書は、遺言者の意思を示すものです。

遺言書の書き方ルールは民法という法律で、細かく決められています。

自分が死んだ後のことは考えたくないという気持ちから、先延ばししがちです。

いろいろ言い訳を考えてしまうかもしれません。

不動産は、分けにくい財産の代表例です。

目立った財産がないから、家族がもめ事を起こすことはないという言い訳はよく聞きます。

相続財産は自宅不動産だけの場合、目立った財産がない場合と言えるでしょう。

分けにくい不動産だけの場合、家族がトラブルになりやすいケースです。

家族がトラブルに巻き込まれることを望む人はいないでしょう。

死んだ後のことを考えるのは不愉快などと言えるのは、判断力がしっかりしている証拠です。

まず、遺言書を書くことをおすすめします。

トラブルにならない場合でも、遺言書があると相続手続は格段にラクになります。

状況が変われば、遺言書は何度でも書き直すことができます。

家族を幸せにするために遺言書を作ると考えましょう。

遺言書の書き直しのご相談もお受けしています。

家族の喜ぶ顔のためにやるべきことはやったと安心される方はどなたも晴れやかなお顔です。

家族の幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

遺言書で臓器提供はできない

1遺言書で臓器提供はできない

①遺言事項は法律で決められている

日本で臓器移植法が施行されたのは、1997年です。

施行されてから、20年以上経過しています。

臓器移植を希望する人は年々増えていますが、臓器移植の件数は多くはありません。

臓器移植とは、臓器の機能が低下した人に他の人の臓器と取り換えて機能回復を図る医療です。

第三者の善意による臓器提供がなければ、臓器移植をすることはできません。

自分が死亡した後に、最後に社会貢献をしたいと考えることがあるでしょう。

最後の社会貢献として、臓器提供をして社会に役に立ちたいという希望があるかもしれません。

臓器提供をするために遺言書を作成するのは、意味がありません。

遺言書は、厳格な書き方ルールがあります。

遺言書に書くことで法律上意味がある事項は、法律で決められています。

遺言書に書くことで法律上意味がある事項を遺言事項と言います。

遺言事項は、次のとおりです。

(1)財産に関すること

(2)身分に関すること

(3)遺言執行に関すること

(4)それ以外のこと

臓器提供に関することは、遺言事項にありません。

遺言事項は、法律で決められています。

②臓器提供の希望は付言事項

遺言書には、法律上意味がないことを書くことができます。

遺言事項以外のことは、付言事項と言います。

付言事項に、法律上の意味はありません。

例えば、家族への感謝の気持ちや家族仲良く幸せに暮らして欲しいなどの気持ちです。

家族仲良く幸せに暮らして欲しい気持ちに、法的な拘束力はもちろんありません。

臓器提供の希望は、付言事項に過ぎません。

付言事項に、法律上の拘束力はありません。

遺言書に臓器提供の希望を書くことができます。

臓器提供の希望を書いても、法的効力はありません。

臓器提供の希望は、付言事項です。

③遺言書は火葬後に開封される

遺言書は、プライベートな内容が書かれています。

遺言者本人が積極的に家族に見せることは、あまりありません。

家族にとっても、遠慮して見ないことが多いでしょう。

封筒に入った自筆証書遺言は、相続発生後に家庭裁判所で開封してもらいます。

法務局保管の自筆証書遺言は、相続発生後に遺言書保管事実証明書や遺言書情報証明書の発行請求をすることができます。

公正証書遺言は、相続発生後に相続人が謄本請求をすることができます。

遺言者の死亡直後は、家族が遺言書の内容を知らないことが大部分でしょう。

遺言書の内容を知らないまま、火葬されます。

葬儀などがひと段落して落ち着いてから、相続手続の準備を開始します。

家族が遺言書の有無を調べるのは、死亡後1か月以上経過していることが多いでしょう。

遺言書に臓器提供を希望すると書いても、死亡直後に家族は気づきません。

家族から臓器提供を希望することを医師に伝えてもらうことができません。

火葬した後で遺言書の内容を知ったら、家族はショックを受けるでしょう。

本人の希望をかなえてあげることができなかったからです。

確かに、遺言書に臓器提供の希望を書くことができます。

遺言書に臓器提供の希望を書いても、臓器提供ができないことがほとんどです。

遺言書を見た家族は、希望をかなえてあげられなかったと後悔します。

遺言書に臓器提供の希望を書くことは、おすすめできません。

2臓器提供の意思表示の方法

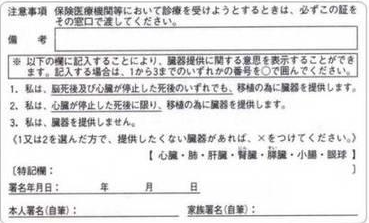

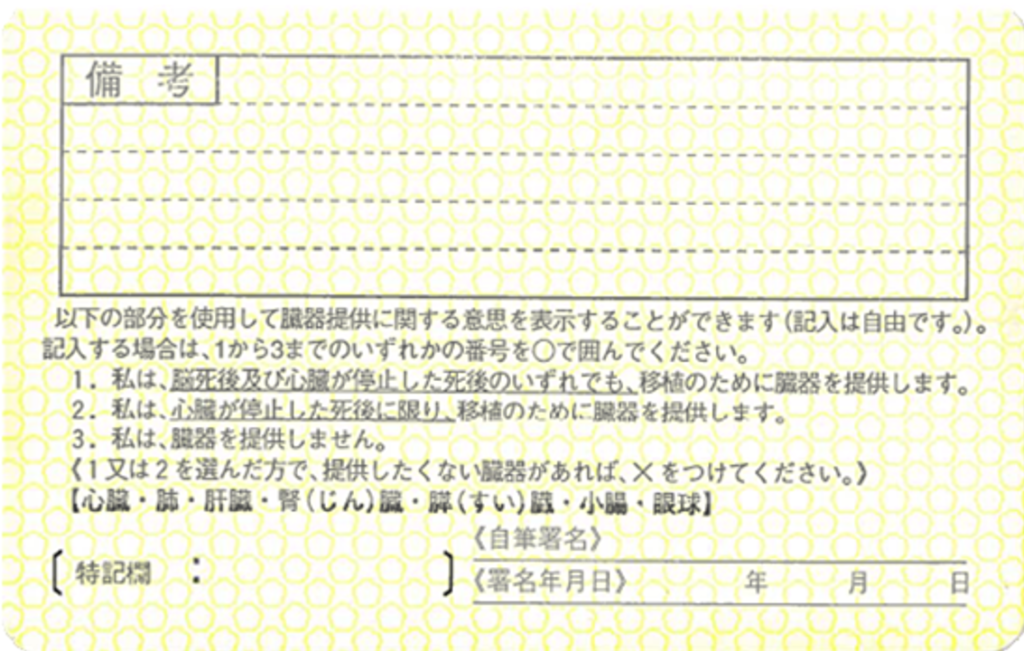

①健康保険証・運転免許証・マイナンバーカードに記入

臓器移植法が改正され、健康保険証・運転免許証に意思表示欄が設置されました。

マイナンバーカードにも、意思表示欄が設置されています。

健康保険証・運転免許証・マイナンバーカードに記入することで、臓器提供の意思表示をすることができます。

健康保険証・運転免許証・マイナンバーカードに記入することも記入しないこともできます。

意思表示は、任意だからです。

意思表示欄をよく見ると、「臓器を提供しません」という項目があります。

臓器提供する意思表示も希望しない意思表示もすることができます。

臓器提供する意思表示も希望しない意思表示も、本人の意思表示です。

本人の意思表示が尊重されます。

健康保険証・運転免許証・マイナンバーカードは、身分証明書として提示することがあります。

意思表示の内容を第三者に知られたくないことがあるでしょう。

意思表示欄は、保護シールを貼って人目に触れなくすることができます。

健康保険証・運転免許証・マイナンバーカードに記入することで、臓器提供の意思表示をすることができます。

②インターネットで意思登録

日本臓器移植ネットワークのホームページから臓器提供の意思表示をすることができます。

インターネットで意思登録をしておくと、臓器提供に関する意思が確実に確認することができます。

インターネットで意思登録をすると、意思登録カードが届きます。

臓器提供の意思が変わったら、意思を変更することができます。

意思登録を削除したくなったら、意思登録を削除することができます。

臓器提供に関する本人の意思表示が尊重されるからです。

健康保険証・運転免許証・マイナンバーカードを持ち歩けなくても、インターネットで意思登録をすることができます。

③臓器提供意思表示カードに記入

臓器提供意思表示カードは、次の場所に設置してあります。

・都道府県市区町村役場窓口

・保健所

・運転免許試験場(センター)

・一部のコンビニエンスストア等

入手した臓器提供意思表示カードに記入して携帯します。

臓器提供意思表示カードに記入することで、意思表示をすることができます。

3臓器提供の希望は本人の意思と家族の同意が必要

①本人の意思は尊重される

臓器提供においては、本人の意思が尊重されます。

臓器提供をする意思も臓器提供をしない意思も、本人の意思です。

本人の意思が尊重されます。

本人の意思だけでなく、家族の承諾が必要になります。

本人が臓器提供を拒否している場合、家族が臓器提供をすることはできません。

本人の「臓器を提供しません」という意思が尊重されるからです。

本人の意思が分からない場合、家族が判断します。

本人の意思表示がないまま判断する場合、家族は動揺するでしょう。

臓器提供について家族と話し合って、情報共有をしておくことが大切です。

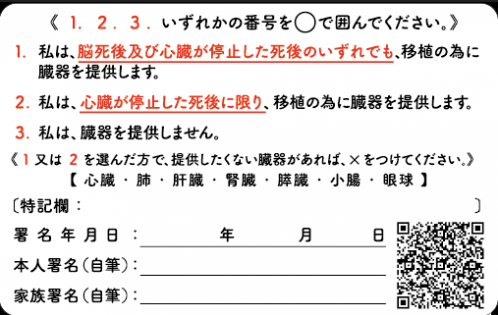

②親族優先の希望ができる

臓器提供を希望する場合、親族優先提供の希望をすることができます。

親族優先提供を希望の意思表示をしたい場合、「親族優先」と記入します。

親族への優先提供ができるのは、次の条件をすべて満たす場合です。

(1)臓器提供を希望する意思表示に併せて、親族優先提供を書面で表示

(2)親族が移植希望登録をしている

(3)医学的な適合条件に合致している

優先提供がされる親族は、次の人です。

(1)配偶者

配偶者は、法律上の配偶者のみです。

事実婚・内縁の配偶者は、対象外です。

(2)子ども

(3)父母

実の親子だけでなく、特別養子による養親、養子を含みます。

普通養子による養親、養子は、対象外です。

親族が移植希望登録をしていても、医学的適合条件に合わないことがあるでしょう。

対象となる親族がいない場合、親族以外の人に移植が行われます。

優先提供する親族を指名した場合、指名された人を含めた親族全体への優先提供の意思と扱われます。

「〇〇さんにだけしか提供したくない」場合、親族の人を含め提供がされません。

自殺者から親族優先提供は行われません。

臓器提供では、親族優先の希望をすることができます。

③家族の同意がないと臓器提供ができない

臓器提供においては、本人の意思が尊重されます。

本人が臓器提供を拒否している場合、家族が臓器提供をすることはできません。

本人が臓器提供を希望する意思表示をしている場合、最終的に意思決定するのは家族です。

たとえ本人が臓器提供を希望する意思表示をしても、家族が提供しないと判断したら臓器提供をすることはできません。

臓器提供について家族と話し合って、情報共有をしておくことが大切です。

実際の現場では、家族のうち一人でも反対の人がいると臓器提供を断念することになります。

家族の同意がないと、臓器提供ができません。

4遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書は、遺言者の意思を示すものです。

自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。

遺言書は遺言者の意思を示すことで、家族をトラブルから守るものです。

遺贈とは、遺言によって、法定相続人や法定相続人以外の人に、財産を譲ってあげるものです。

遺贈は簡単に考えがちですが、思いのほか複雑な制度です。

遺言執行には法的な知識が必要になります。

遺言の効力が発生したときに、遺言執行者からお断りをされてしまう心配があります。

せっかく遺言書を書くのですから、スムーズな手続を実現できるように配慮しましょう。

お互いを思いやり幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

独身者に遺言書作成が重要な理由

1相続人がいないと財産は国庫帰属

①相続人になる人は法律で決まっている

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は、次のとおりです。

(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

②絶縁しても絶交しても相続人

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になるかどうかは、法律の定めで決まります。

被相続人と絶縁していても、相続人になるかどうかとは関係ありません。

絶縁していたとか、絶交していたとかいう事情は、法律の定めとは無関係です。

たとえ何十年も音信不通でも、親子は親子です。

何十年も会っていなくても、兄弟姉妹は兄弟姉妹です。

子どもが重大な親不孝をした場合に、親が子どもを勘当にすることがあります。

子どもを勘当にして、絶縁状を作ることがあります。

絶縁状に、法的な効力はありません。

家の敷居をまたぐなとか、お葬式に呼ばないなども法的効力はありません。

生まれる前に父母が離婚したので、一度も被相続人に会ったことがない人もいます。

生まれてから一度も会ったことがなくても、子どもであることには変わりはありません。

③離婚後でも子どもは相続人

現在は独身者であっても、婚姻歴があることがあります。

独身者が離婚するときに、元配偶者が子どもを引き取ることがあります。

離婚時に元配偶者が引き取っても、子どもであることに変わりはありません。

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

離婚時に元配偶者が親権を持っていても、子どもは子どものままです。

離婚して元配偶者が子どもを引き取った場合、長年音信不通になることがあります。

長年音信不通であっても、子どもは相続人になります。

父母が離婚しても、子どもは相続人になります。

④相続財産清算人選任の申立てに予納金

相続人になる人は、法律で決まっています。

被相続人が天涯孤独で、相続人になる人がまったくいないことがあります。

相続人になる人がまったくいない場合、相続財産は国庫に帰属します。

何もせずに、国庫に帰属するわけではありません。

被相続人に利害関係がある人がいるかもしれないからです。

例えば、被相続人にお金を貸していた人は、相続財産から返してもらいたいと思うでしょう。

相続財産清算人は、相続財産を清算して国庫に帰属させる人です。

利害関係人からの申立てによって、家庭裁判所が選任します。

お金を貸していた人は家庭裁判所に申立てをして、相続財産清算人を選任してもらうことができます。

相続財産清算人選任の申立てには申立費用、官報掲載費用の他に予納金が必要です。

予納金は、相続財産の管理や相続債権者に対する弁済などの事務負担によって決められます。

一般的な目安は、100万円程度です。

相続財産清算人選任の申立てに、予納金が必要です。

2遺言書作成で遺産分割協議不要

①疎遠な相続人はトラブルになりやすい

被相続人に配偶者がいる場合、配偶者が必ず相続人になります。

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

被相続人の配偶者と子どもが相続人になる場合、お互いの事情をよく知っているでしょう。

お互いの事情が分かっていれば、思いやることができます。

相続人が被相続人の配偶者と子どもの場合、トラブルになることはあまりありません。

独身者には近い関係の家族が相続人になることは少ないでしょう。

高齢の独身者である場合、親などの直系尊属は先に死亡しているでしょう。

高齢の独身者に相続が発生した場合、相続人は兄弟姉妹になります。

大人になると、連絡を取り合うことも少なくなります。

子どものころは一緒に遊んでいたとしても、お互いの事情が分からなくなります。

兄弟姉妹それぞれに家族があり、それぞれの事情があるでしょう。

兄弟姉妹が先に死亡した場合、兄弟姉妹の子どもが代襲相続します。

兄弟姉妹の子どもと連絡を取り合うのは、より少ないでしょう。

お互いの事情だけでなく、家族の事情も分からなくなるでしょう。

相続人全員が自分の権利を主張して、話し合いがまとまりにくくなります。

関係性のうすい相続人がいる場合、各自が権利を主張をします。

疎遠な相続人がいる場合、トラブルになりやすくなります。

②遺言書で相続人以外の人に遺贈ができる

相続人になる人は、法律で決められています。

法律で決められた人以外の人は、相続人ではありません。

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

相続人以外の人が相続することはできません。

長期間に渡って音信不通になった兄弟姉妹より、お世話になった人に自分の財産を活かしてもらいたい希望があることがあります。

遺贈とは、遺言書で相続人や相続人以外の人に財産を引き継いでもらうことです。

遺言書なしで遺贈をすることはできません。

お世話になった人に自分の財産を引き継いでもらうために、遺言書を作成することができます。

③兄弟姉妹に遺留分はない

高齢の独身者が死亡した場合、相続人は兄弟姉妹や甥姪になることが多いでしょう。

兄弟姉妹や甥姪は、相続人になっても遺留分はありません。

遺留分とは、一定の相続人に認められた最低限の権利です。

兄弟姉妹以外の相続人に認められます。

遺留分が認められる相続人を遺留分権利者と言います。

遺言書などで、配分された財産が遺留分に満たないことがあります。

遺留分権利者は、遺留分侵害額請求をすることができます。

遺留分侵害額請求がされると、相続人間で深刻なトラブルに発展するでしょう。

兄弟姉妹には、遺留分は認められません。

甥姪が代襲相続人になる場合、引き継ぐべき遺留分はありません。

甥姪には、遺留分がありません。

兄弟姉妹と甥姪には遺留分がないから、遺留分侵害額請求をすることはできません。

遺留分でトラブルになることがないから、自由に財産を配分することができます。

例えば、全財産を慈善団体などに寄付することがあります。

相続人には、財産がまったく配分されません。

たとえ財産がまったく配分されなかったとしても、兄弟姉妹や甥姪は文句を言うことはできません。

兄弟姉妹や甥姪には、遺留分がないからです。

3遺言書作成で相続手続がラクになる

①準備する戸籍謄本が少なく済む

兄弟姉妹が相続人になる場合、準備する戸籍謄本がたくさんになります。

兄弟姉妹が相続人になる場合とは、子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属がいない場合です。

被相続人に子どもがいないことは、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本で証明することができます。

親などの直系尊属がいないことは、親などの直系尊属の死亡の戸籍謄本で証明することができます。

相続人になる兄弟姉妹は、父母両方が同じ兄弟姉妹だけではありません。

父だけが同じ兄弟姉妹、母だけが同じ兄弟姉妹を含みます。

父の子ども全員と母の子ども全員が相続人になる兄弟姉妹です。

父の子ども全員を証明するため、父の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。

母の子ども全員を証明するため、母の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。

相続人を確定するためには、大量の戸籍謄本を準備する必要があります。

戸籍謄本の取り寄せは、相続手続の最初の難関です。

遺言書を作成した場合、相続人を確定する必要はありません。

遺言者の死亡を確認する戸籍謄本と財産を受け取る人の戸籍謄本のみ準備します。

遺言書を作成した場合、準備する戸籍謄本は少なく済みます。

②遺言執行者に相続手続はおまかせできる

遺言書は、作成するだけでは意味がありません。

遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。

遺言書の内容を実現するため必要な権限が与えられます。

遺言執行者がいない場合、遺言書の内容は相続人全員の協力で実現します。

相続人全員が遺言書の内容に納得していれば、協力してくれるかもしれません。

相続人の中には、遺言書の内容に不満を持っていることがあります。

不満を持つ相続人は、遺言書の内容の実現に協力してくれないでしょう。

遺言書の内容に不満はなくても、仕事や家事で忙しいことがあります。

協力する気持ちはあっても、先延ばししがちになるでしょう。

相続手続は、相続以上にわずらわしいものです。

わずらわしい相続手続を負担することで、相続人がトラブルになることがあります。

遺言書を作成するときに、遺言執行者を指名することができます。

遺言執行者がいれば、わずらわしい相続手続をおまかせすることができます。

面倒で手間のかかる相続手続は遺言執行者がやってくれるので、相続人は待っているだけで済みます。

財産を受け取るだけだから、相続人のトラブルを減らすことができます。

遺言執行者がいると、相続手続はおまかせすることができます。

4公正証書遺言がおすすめ

①公正証書遺言は安心確実

遺言書を作成する場合、自筆証書遺言か公正証書遺言を作成することがほとんどです。

自筆証書遺言は、自分で書いて作る遺言書です。

公正証書遺言は、遺言内容を公証人が取りまとめて作る遺言書です。

証人2人に確認してもらって作ります。

遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。

書き方ルールに違反すると、遺言書が無効になります。

遺言者は、法律の勉強をしたことがないでしょう。

公証人は、法律の専門家です。

書き方ルールの違反で遺言書が無効になることは、考えられません。

公正証書遺言は書き方ルールに違反することはあり得ないから、安心確実です。

公正証書遺言を作成したら、遺言書原本は公証役場で厳重保管されます。

相続人などが偽造や変造することはできないし、紛失することもありません。

相続人などが偽造や変造を疑われて、トラブルに巻き込まれることもありません。

公正証書遺言は公証役場で厳重保管されるから、安心確実です。

②認知症を疑われない元気なときに作成

遺言書を作成するのは、高齢者のイメージがあるかもしれません。

遺言書を作成するのであれば、若い元気なうちがおすすめです。

高齢者になると、認知症になるリスクが高まるからです。

重度の認知症などで物事のメリットデメリットを充分に判断できない状態では、遺言書を作成することができません。

遺言書のつもりで作成しても、無効になるでしょう。

公正証書遺言を作成する場合、公証人が遺言者の意思確認をします。

認知症であると判断されたら、遺言書を作成してもらえません。

公正証書遺言は、信用が高い遺言書と言えます。

遺言書に効力が発生するのは、遺言者が死亡したときです。

遺言書の内容に相続人が不満を持ったとき、遺言書は無効だと主張するでしょう。

遺言者は重度の認知症だったから遺言書は無効と、主張するでしょう。

遺言者は死亡しているから、反論することはできません。

相続人間で、大きなトラブルに発展するでしょう。

遺言書は、認知症を疑われないように元気なときに作成するのがおすすめです。

5遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書は、遺言者の意思を示すものです。

自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。

実は、民法に遺言書を作ることができるのは15歳以上と定められています。

死期が迫ってから、書くものではありません。

遺言書はいつか書くものではなく、すぐに書くものです。

遺言書は遺言者の意思を示すことで、家族をトラブルから守るものです。

独身者の場合、遺言書の威力は大きいものです。

遺言書があることで、トラブルから守られます。

お互いを思いやり幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

不動産を相続させるときの遺言書の書き方

1遺言書があると相続人の話し合いが不要

①分けにくい財産があると相続人全員の話し合いは難航する

相続財産にはいろいろな財産が含まれています。

不動産のように分けにくい財産もあるし、金銭のように分けやすい財産もあります。

相続が発生した場合、被相続人のものは相続人全員の共有財産になります。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

相続財産の大部分が不動産のような分けにくい財産の場合、相続財産の分け方についての合意が難しくなるでしょう。

②関係の薄い相続人がいると相続人全員の話し合いは難航する

相続人になる人は法律で決まっています。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

被相続人に離婚歴がある場合、元配偶者が引き取った子どもは、子どもとして相続人になります。

被相続人自身も、長期間疎遠にしていたかもしれません。

被相続人の配偶者が子どもの存在を知らなかったかもしれません。

絶縁していても行方不明になっていても、相続人です。

相続財産の分け方を決めるためには、相続人全員の合意が必要です。

相続が発生してからお互いの存在を知ったような場合、話し合いが難しくなります。

関係の薄い相続人がいる合、相続財産の分け方についての合意が難しくなるでしょう。

③遺言書で財産の行き先を決めておく

相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産になります。

何も対策していなかったら、相続人全員で相続財産の分け方についての合意が不可欠です。

遺産分割協議はそうでなくても、トラブルになりやすい手続です。

話し合いが難航すると、トラブルに発展するおそれがあります。

難航するおそれがある場合、遺言書を作成することがおすすめです。

遺言書があれば、遺言書の内容とおり分ければいいからです。

2土地を相続させるときの遺言書の記載例

①単独所有の土地の記載例

遺言者は、次のとおり遺言する。

第1条

次の財産を、相続人○○に、相続させる。

所在 ○○市○○町○丁目

地番 ○番○

地目 宅地

地積 200㎡

②土地の共有持分の記載例

遺言者は、次のとおり遺言する。

第2条

次の財産を、相続人○○に、相続させる。

所在 ○○市○○町○丁目

地番 ○番○

地目 宅地

地積 200㎡

持分 4分の1

③公衆用道路の記載例

遺言者は、次のとおり遺言する。

第3条

次の財産を、相続人○○に、相続させる。

所在 ○○市○○町○丁目

地番 ○番○

地目 公衆用道路

地積 3㎡

持分 10分の1

公衆用道路も土地のひとつです。

通常の宅地などと同様に、登記簿があります。

登記簿の記載を書き写せば問題ありません。

公衆用道路は、付近住民と共有していることが多いでしょう。

共有持分を一緒に記載します。

3建物を相続させるときの遺言書の記載例

遺言者は、次のとおり遺言する。

第4条

次の財産を、相続人○○に、相続させる。

所在 ○○市○○町○丁目

家屋番号 ○番○

種類 居宅

構造 木造瓦葺2階建

床面積 1階 50.00㎡ 2階 50.00㎡

4敷地権付きマンションを相続させるときの遺言書の記載例

遺言者は、次のとおり遺言する。

第5条

次の財産を、相続人○○に、相続させる。

(一棟の建物の表示)

所在 ○○市○○町○丁目○番地○

建物の名称 ○○○○マンション

(専有部分の建物の表示)

家屋番号 ○○町○丁目○番○の○

建物の名称 ○○○

種類 居宅

構造 鉄筋コンクリート造1階建

床面積 ○階部分 ○○.○○㎡

価格 金○○○○万円

(敷地権の表示)

符号 1

所在 ○○市○○町○丁目

地番 ○番○

地目 宅地

地積 ○○○.○○㎡

(敷地権の種類)

所有権

(敷地権の割合)

持分 ○○○○○○分の○○○○○○

符号 2

所在 ○○市○○町○丁目

地番 ○番○

地目 宅地

地積 ○○○.○○㎡

(敷地権の種類)

所有権

(敷地権の割合)

持分 ○○○○○○分の○○○○○○

5不動産を相続させるときの遺言書の書き方のポイント

①不動産を相続したら相続登記

不動産を相続したら、不動産の名義を変更します。

相続による不動産の名義変更を相続登記と言います。

不動産は重要な財産であることが多いので、相続登記は法務局が厳格に審査します。

遺言書の内容に従って相続登記をする場合、遺言書を法務局に提出します。

遺言書の書き方が不適切な場合、名義変更が認められません。

不動産を相続させるために遺言書を作成する場合、相続登記ができるように書くことが重要です。

②不動産は登記簿謄本を書き写す

対象の不動産は、客観的に特定します。

客観的に分からない場合、法務局は不動産を特定できないからです。

「自宅」などの記載は、客観的に特定できるとは言えません。

家族にとっては、自宅は当然のことでしょう。

法務局など第三者にとっては、自宅はどこにあるどの不動産なのか分からないからです。

不動産の所在は自宅住所と異なることが多いので、登記簿謄本を書き写しましょう。

固定資産税の課税明細書は、登記簿謄本と異なる表記がされていることや内容が省略されている場合があります。

登記簿謄本の記載を見て、書き写します。

③土地は所在、地番、地目、地積で特定する

「自宅」などの記載は、客観的に特定できるとは言えません。

自宅に住所があるのだから、住所を書けばいいだろうと考えがちです。

土地の所在は、土地の所在する場所を表すものです。

登記簿を調べると、住所地に複数の土地が所在していることがあります。

複数の土地がある場合、地番が異なります。

地番は、土地についている番号です。

同一の所在で同一の地番の土地が複数あることはありません。

登記簿謄本の記載を見て、土地の所在と土地の地番を書き写します。

念のため、地目と地積を書き写して特定します。

④建物は所在、家屋番号、種類、構造、床面積で特定する

「自宅」などの記載は、客観的に特定できるとは言えません。

人によっては、自宅が複数あることがあります。

建物の場合も、住所と建物の所在は別物です。

広い土地に建物が複数あることはよくあることです。

複数の建物がある場合、家屋番号が異なります。

家屋番号は、建物についている番号です。

建物が建っている主たる土地の地番と同じ番号が付けられることが多いです。

同一の所在で同一の家屋番号の建物が複数あることはありません。

登記簿謄本の記載を見て、建物の所在と建物の建物を書き写します。

念のため、種類、構造、床面積を書き写して特定します。

⑤敷地権付きマンションは特定するための項目が多い

マンションには、2種類あります。

敷地権付きマンションと敷地権がないマンションです。

分譲マンションのように1棟の建物の一部を独立して所有できる建物を区分建物と言います。

区分建物が建っている土地が敷地です。

敷地を使う権利とマンションのお部屋の権利を一体化して処分するようにしたのが、敷地権付区分建物です。

敷地権付区分建物の場合、マンションを売買するとき敷地を使う権利とマンションのお部屋の権利は一緒についてきます。

敷地を使う権利だけ取引することやお部屋だけ担保に差し出すことはできません。

敷地を使う権利とマンションのお部屋の権利は、命運を共にする運命共同体です。

新しいマンションのほとんどは、敷地権付区分建物です。

敷地権付区分建物を特定するためには、次の項目を記載します。

(1)一棟の建物の表示

家屋番号、種類、構造、床面積で特定する

(2)専有部分の建物の表示

家屋番号、建物の名称、種類、構造、床面積で特定する

(3)敷地権の表示

土地の符号、所在、地番、地目、地積で特定する

マンションを特定するためには、たくさんの項目を記載しなければなりません。

⑥敷地権がないマンションは土地と建物を別々に特定する

古いマンションの中には、敷地を使う権利とマンションのお部屋の権利を一体化して処分できるルールができる前に建てられた場合があります。

ルールができる前に建てられたマンションは、敷地を使う権利とマンションのお部屋の権利を一体化していない場合があります。

土地と建物を特定する項目は、先に説明したとおりです。

土地は、所在、地番、地目、地積で特定します。

建物は、一棟の建物の表示として家屋番号、建物の名称、種類、構造、床面積を記載します。

専有部分の建物の表示として家屋番号、建物の名称、種類、構造、床面積を記載します。

土地は、マンションの所有者全員で共有しているでしょう。

共有持分の割合も記載します。

6遺言書作成と遺言執行を司法書士に依頼するメリット

遺言書は遺言者の意思を示すものです。

遺言書の書き方ルールは民法という法律で、細かく決められています。

自分が死んだ後のことは考えたくないという気持ちから、先延ばししがちです。

いろいろ言い訳を考えてしまうかもしれません。

不動産は、分けにくい財産の代表例です。

目立った財産がないから、家族がもめ事を起こすことはないという言い訳はよく聞きます。

相続財産は自宅不動産だけの場合、目立った財産がない場合と言えるでしょう。

分けにくい不動産だけの場合、家族がトラブルになりやすいケースです。

家族がトラブルに巻き込まれることを望む人はいないでしょう。

死んだ後のことを考えるのは不愉快などと言えるのは、判断力がしっかりしている証拠ですから、まず遺言書を書くことをおすすめします。

トラブルにならない場合でも、遺言書があると相続手続は格段にラクになります。

状況が変われば、遺言書は何度でも書き直すことができます。

家族を幸せにするために遺言書を作ると考えましょう。

遺言書の書き直しのご相談もお受けしています。

家族の喜ぶ顔のためにやるべきことはやったと安心される方はどなたも晴れやかなお顔です。

家族の幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

遺言執行者と相続人は同一でいい

1遺言執行者が遺言書の内容を実現する

①相続手続は遺言執行者におまかせできる

被相続人は、自分の財産を自由に処分することができます。

遺言書を作成して、自分が死亡後にだれに引き継いでもらうのか自由に決めることができます。

遺言書は、作成するだけでは意味がありません。

遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。

遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。

遺言執行者がいると、相続手続は遺言執行者におまかせすることができます。

相続手続は、何度も経験することはありません。

だれにとっても初めてで、知らないことや分からないことばかりでしょう。

相続手続は、想像以上に手間と時間がかかります。

遺言執行者がいると、家族はラクができます。

手間と時間がかかる相続手続は、遺言執行者が負担してくれるからです。

相続手続は、遺言執行者におまかせできます。

②遺言執行者を指名しなくても遺言書は無効にならない

遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。

遺言書を確認したところ、遺言執行者について何も書いてないことがあります。

遺言書の内容を実現する人がいないと、遺言書が無意味なものに思えるかもしれません。

遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。

書き方ルールに違反した遺言書は、無効になります。

遺言書の書き方ルールに、遺言執行者を指名することはありません。

遺言書で遺言執行者を指名しなくても、遺言書が無効になることはありません。

③家庭裁判所で遺言執行者を選任してもらえる

遺言執行者がいると、相続手続は遺言執行者におまかせすることができます。

遺言執行者は、遺言書で指名することがほとんどです。

遺言執行者がいると、家族はラクができるからです。

遺言書の内容を実現してくれるから、遺言者にとっても安心です。

遺言書で遺言執行者を指名しても、指名された人が先に死亡することがあります。

遺言執行者を指名していなくても、遺言書は有効です。

遺言執行者がいない場合、家庭裁判所に対して遺言執行者選任の申立てをすることができます。

家庭裁判所に申立てをして、遺言執行者を選任してもらうことができます。

④子どもの認知は遺言執行者が届出

認知とは、婚姻関係にないカップルの間に生まれた子どもについて自分の子どもと認めることです。

認知をして、自分の子どもだと認めるのは一般的には父親です。

通常、母は出産の事実によって母親であることが確認できるからです。

父が生前に認知届を提出する他に、遺言で認知をすることができます。

子どもを認知する場合、市区町村役場に認知届を提出する必要があります。

父が生前に認知をする場合、自分で市区町村役場に持って行くことができます。

遺言で認知をする場合、認知届は遺言執行者が提出します。

遺言で認知をするためには、遺言執行者が欠かせません。

遺言で子どもを認知するときは、遺言執行者が市区町村役場に届出をします。

⑤相続人廃除は遺言執行者が申立て

相続人になる人は、法律で決められています。

例えば、被相続人に虐待をした人に、相続をさせたくないと考えるのは自然なことでしょう。

被相続人が相続させたくないと思って、他の相続人にすべての財産を相続させると遺言書を書くことがあります。

遺言書を作成したとしても、遺留分を奪うことはできません。

遺留分侵害額請求をしたら、相続財産のいくらかは虐待した相続人が受け継いでしまいます。

相続人廃除とは、被相続人の意思で相続人の資格を奪う制度です。

相続人の資格を奪うというのは、実質的には、遺留分を奪うことです。

被相続人が生前に廃除の申立てをする他に、遺言で廃除をすることができます。

遺言で廃除する場合、遺言執行者が家庭裁判所に申立てをします。

廃除は家庭裁判所に申立てをして、家庭裁判所が判断します。

遺言で廃除をするためには、遺言執行者が欠かせません。

遺言で相続人を廃除するときは、遺言執行者が家庭裁判所に申立てをします。

2遺言執行者は相続人と同一でいい

①遺言執行者になれる人なれない人

遺言執行者になれない人は、民法で決められています。

遺言執行者になれない人は、次のとおりです。

(1)未成年者

(2)破産者

遺言執行者は、遺言書で指名することができます。

遺言書を作成した時点で、未成年者であっても差し支えありません。

遺言執行者が欠格に該当するかどうかは、相続が発生した時点で判断します。

原則として、だれでも遺言執行者になることができます。

遺言執行者は、相続人や受遺者と同一で差し支えありません。

受遺者とは、遺言書で遺贈を受ける人です。

相続や遺贈で財産を受け取る人が遺言執行者になることができます。

遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。

遺言書の内容を実現できる知識があって、相続手続をする時間がある人を指名するといいでしょう。

遺言執行者は、相続人や受遺者と同一で差し支えありません。

②遺言執行者は辞退できる

遺言執行者は、遺言書で指名することができます。

遺言書は、遺言者がひとりで作ります。

言わば、一方的に遺言執行者に指名することができます。

遺言書で遺言執行者に指名された場合、指名された人は就任する義務はありません。

指名された人が就任するか辞退するか選択することができます。

遺言書で遺言執行者に指名されても、遺言執行者への就任は辞退することができます。

遺言執行者への就任辞退は、理由を言う必要はありません。

- 何となく、気が進まない

- 遺言執行なんて、手間と時間がかかりそうだ

- 相続手続に、自信がない

- 相続人から、あれこれ言われそう

上記のような理由で、遺言執行者への就任を辞退することができます。

遺言執行者への就任を辞退する場合、すみやかに意思表示をしましょう。

遺言執行者が引き受けてくれるのか辞退するのか分からないと、相続人が困るからです。

遺言執行者への就任を辞退することができます。

③遺言執行者の辞任はハードルが高い

遺言執行者への就任を辞退するときに、理由を言う必要はありません。

遺言執行者への就任を辞退する理由は、自由です。

いったん遺言執行者に就任した後は、自由に辞任することはできません。

遺言執行者が辞任するときは、遺言執行者辞任の許可の申立てをします。

辞任するにあたって正当な理由があるときだけ、遺言執行者の辞任が許可されます。

正当な理由には、次のような理由があります。

- 病気などで長期の療養が必要

- 長期の出張

- 遠隔地への転居

正当理由は、客観的に困難であることが重視されます。

- 遺言執行が難しくて続けられない

- 面倒でやる気がなくなった

上記のような理由は、客観的に困難とは認められないでしょう。

遺言執行者に就任する前は、自由に辞退することができます。

遺言執行者に就任した後は、自由に辞任することができません。

遺言執行者に就任した後の辞任は、ハードルが高くなります。

④包括的に遺言執行を依頼する

原則として、だれでも遺言執行者になることができます。

遺言執行者は相続人や受遺者と同一であっても、問題になりません。

遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。

遺言執行者は、遺言執行のため相続手続します。

相続手続は、想像以上に手間と時間がかかります。

「遺言執行が難しくて続けられない」「面倒でやる気がなくなった」などの理由で、辞任は許可されないでしょう。

遺言執行者は、遺言執行を包括的に依頼することができます。

遺言執行は、法律知識が必要な手続が多いものです。

司法書士などの専門家に任せる方がスムーズでしょう。

遺言執行者に指名されたのが2019年7月1日以降作成の遺言書であれば、遺言執行者は自己の責任で司法書士などの専門家にその任務を任せることができます。

2019年7月1日以前作成の遺言書で遺言執行者に指名された場合、止むを得ない理由があれば司法書士などの専門家にその任務を任せることができます。

包括的に遺言執行を依頼する場合、相続人などの同意は不要です。

遺言執行者は、遺言執行を包括的に依頼することができます。

⑤特定の事務だけ専門家に依頼する

遺言執行者の事務は、多岐にわたります。

比較的簡単な事務と難しい事務があるでしょう。

例えば、不動産の名義変更は、相続手続の中でも難しい手間のかかる事務です。

遺言執行者は、自分の手に余る難しい事務だけ専門家に依頼することができます。

不動産の名義変更は、相続登記と言います。

相続登記だけ、司法書士に依頼することができます。

相続登記だけ司法書士に依頼する場合、相続人などの同意は不要です。

遺言執行者は、特定の事務だけ専門家に依頼することができます。

3遺言執行者と相続人が同一のときのデメリット

①遺言執行者になれなかった相続人が不満

遺言執行者として相続人を指名する場合、相続人の代表を指名するでしょう。

相続人の代表者として、相続人から注目を集めたいかもしれません。

遺言執行者に指名されなかった相続人が不満を覚えることがあります。

②相続財産の横領を疑われる

遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。

相続人全員のために、公平公正に職務を行います。

遺言書で相続財産の配分を決めるとき、一部の相続人に有利になっていることが多いでしょう。

受け取る財産が期待に足りないとき、遺言執行者の横領を疑うことがあります。

③遺言執行者に時間的負担が大きい

遺言執行者に指名されると、安易に就任を承諾することがあります。

遺言執行者は、相続人全員のため相続手続をします。

相続手続は想像以上に手間と時間がかかります。

相続手続先は、平日の昼間のみ業務を行っています。

仕事や家事で忙しい人にとって、時間的な負担が大きいでしょう。

④相続手続に時間がかかると相続人から不満

相続手続を何度もすることはありません。

だれにとっても初めてで、知らないことや分からないことでいっぱいです。

見慣れない言葉や聞き慣れない表現で、精神的負担は少なくありません。

仕事や家事で忙しい中、精神的負担の大きい事務を行うと疲れ果ててしまうでしょう。

遺言執行者がいると、他の相続人はラクです。

わずらわしい相続手続をおまかせして、待っているだけだからです。

待っているだけの相続人にとって、財産を手にするまでの時間は長いと感じるでしょう。

相続手続に時間がかかると、相続人から不満が出ます。

4遺言執行を司法書士に依頼するメリット

遺言執行者は、遺言書の内容を実現する人です。

相続人が遺言書の内容に納得していて、手続に協力的であれば、必ずしも、遺言執行者を選任する必要はありません。

子どもの認知など遺言執行者しかできない手続がある場合、遺言執行者を選任しておかないと、相続人に余計な手間をかけさせることになります。

遺言執行者は、相続開始後すみやかに手続を進めることができる時間と知識がある人を選ぶことが重要です。

その意味でも、家族より司法書士などの専門家に遺言執行を依頼する人が増えています。

以前は、遺言執行者は止むを得ない場合だけ、他の人に職務を任せることができるとされていましたが、現在は、止むを得ないなどの理由は不要になりました。

遺言執行者に指名され、職務をしてみたところ、思ったよりタイヘンだという場合、自己の責任で司法書士などの専門家におまかせすることもできます。

今後も、専門家に依頼する人は増えていくでしょう。

遺言執行を司法書士などの専門家に依頼した場合、相続人は基本待っているだけなので、トラブルになることが少なくなるからです。

家族を笑顔にするためにも、遺言書作成と遺言執行者選任しましょう。

家族の幸せのためにも、遺言書作成と遺言執行者選任を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

配偶者居住権を遺贈するため遺言書作成

1配偶者居住権で自宅に住み続ける条件

条件①配偶者であること

配偶者居住権とは、被相続人が所有していた家に住んでいた配偶者が一定期間無条件かつ無償で住み続けることができる権利です。

相続が発生してから配偶者が住む場所を失うことがないように、保護するために作られた権利です。

配偶者居住権を取得する配偶者は、法律上の配偶者のみです。

事実婚配偶者や内縁の配偶者は、配偶者居住権を取得することはできません。

法律上の配偶者でも、相続廃除された人や相続欠格になった人は配偶者居住権を取得することができません。

相続廃除された人や相続欠格になった人は、保護する必要がないからです。

配偶者居住権を取得する条件の1つ目は、法律上の配偶者であることです。

条件②被相続人の所有していた建物であること

配偶者居住権を設定する建物は、被相続人の所有していた建物でなければなりません。

被相続人の単独所有であるか、被相続人と配偶者の共有の場合のみ、配偶者居住権の対象にすることができます。

被相続人と配偶者以外の人と共有建物の場合、配偶者居住権は成立しません。

自宅が借家の場合、配偶者居住権は取得できません。

配偶者居住権を取得する条件の2つ目は、被相続人の所有していた建物であることです。

条件③相続開始時に無償で居住していたこと

配偶者居住権を設定するためには、配偶者が相続開始時に無償で居住していた事が必要です。

居住していたとは、生活の本拠にしていたことを指します。

自宅以外の別荘は、配偶者居住権の対象にはなりません。

生活の本拠とは、言えないからです。

配偶者が介護施設などに入所している場合、生活の本拠はその介護施設と言えるでしょう。

入院やショートステイなどで一時的に自宅を離れていたに過ぎない場合、自宅が生活の本拠と言えます。

相続が発生した時に生活の本拠の場合、配偶者居住権の対象にすることができます。

配偶者居住権を取得する条件の3つ目は、配偶者が相続開始時に無償で居住していたことです。

条件④配偶者居住権の設定をしたこと

配偶者短期居住権と違い、配偶者居住権は設定が必要です。

配偶者居住権は、要件を満たしたら自動的に権利があるというものではありません。

配偶者居住権を設定する方法は、次の4つです。

(1)遺贈

(2)死因贈与

(3)遺産分割協議

(4)遺産分割調停

上記のうち遺贈と死因贈与は、被相続人が生前に対策することができます。

相続人間のトラブル防止の観点から、生前に対策することがおすすめです。

配偶者居住権を取得する条件の4つ目は、配偶者居住権の設定をしたことです。

2配偶者居住権を遺贈するため遺言書作成

①配偶者居住権を設定するときの遺言書の書き方

記載例

遺言者△△は次のとおり、遺言をする。

1遺言者は、遺言者の所有する次の建物の配偶者居住権を遺言者の配偶者〇〇に遺贈する。

所在 名古屋市中区〇〇丁目〇〇番地〇〇

家屋番号 〇番〇

種類 居宅

構造 木造瓦葺

床面積 〇〇・〇〇平方メートル

2遺言者は、遺言者の所有する次の建物の負担付所有権を遺言者の長男◇◇に相続させる。

所在 名古屋市中区〇〇丁目〇〇番地〇〇

家屋番号 〇番〇

種類 居宅

構造 木造瓦葺

床面積 〇〇・〇〇平方メートル

3遺言者は、本遺言の遺言執行者として、□□を指定する。

令和〇年〇月〇日

名古屋市中区〇〇丁目〇〇番地〇

遺言者 △△ 印

②遺言書には遺贈すると書く

配偶者居住権は、遺贈によって設定することができます。

遺贈とは、遺言書で相続人や相続人以外の人に財産を受け継いでもらうことです。

法律上の配偶者は、必ず、相続人になります。

「相続人◇◇に◇◇を相続させる」

相続人に財産や権利を受け継いでもらう場合、上記の書き方が一般的です。

配偶者居住権について書く場合、「配偶者〇〇に配偶者居住権を相続させる」と書いてしまいそうです。

「配偶者〇〇に建物〇〇の配偶者居住権を遺贈する」と書きます。

配偶者居住権は、法律上、遺贈されたとき取得すると決められているからです。

③「配偶者居住権を相続させる」でも登記ができる

遺言書の記載が「配偶者〇〇に配偶者居住権を相続させる」であった場合、遺言は無効にはなりません。

「配偶者〇〇に配偶者居住権を相続させる」の記載は、特段の事情がない限り、遺贈の趣旨である考えられます。

相続させると書いた遺言書で、配偶者居住権の設定登記を申請することができます。

遺言書の書き方は、厳格なルールがあります。

実際に遺言書を作成するときは、専門家のサポートを受ける方がいいでしょう。

確実で紛失等の心配のない公正証書遺言がおすすめです。

3配偶者居住権を設定するメリット

メリット①配偶者が自宅に住み続けることができる

相続財産の大部分が自宅不動産であるケースは、少なくありません。

相続人間でトラブルが起きると、自宅を売却して遺産分割をすることになるでしょう。

遺言書で配偶者居住権を遺贈しておくと、引き続き自宅で住み続けることができます。

メリット②金融資産も確保できる

配偶者が自宅の所有権を相続する場合、預貯金などの金融資産を受け継ぐことが難しくなります。

配偶者居住権を設定した場合、自宅は配偶者居住権と負担付所有権に分けられます。

配偶者居住権は、自宅そのものよりも評価額が低くなります。

配偶者が預貯金などの金融資産をより多く受け継ぐことができます。

メリット③配偶者居住権は第三者に主張できる

配偶者居住権を設定した場合、配偶者居住権設定登記をすることができます。

配偶者居住権設定登記があれば、第三者にも配偶者居住権を主張できます。

例えば、負担付所有権を取得した相続人が建物を売却した場合、建物の買主は建物を使いたいと考えるでしょう。

建物の買主が配偶者に対して、建物の明渡を請求することが考えられます。

あらかじめ配偶者居住権設定登記がある場合、配偶者は建物の明渡請求を拒むことができます。

建物の明渡を拒むことができることは、配偶者居住権の登記がしてあることの重要な効果です。

4配偶者居住権のデメリット

デメリット①配偶者居住権は配偶者だけのもの

配偶者居住権は、財産的価値があります。

配偶者居住権は、だれかに譲渡することも売却することもできません。

配偶者居住権は配偶者だけのものだからです。

配偶者は、勝手に第三者に使用させることはできません。

負担付所有権者の許可を得ずに建物を賃貸した場合、配偶者居住権消滅請求がされるリスクがあります。

配偶者居住権消滅請求がされた場合、配偶者は自宅から追い出されてしまいます。

配偶者が介護施設などに入所して自宅に住むことがなくなっても、配偶者居住権は存続します。

配偶者居住権は、配偶者だけのものです。

デメリット②建物の売却が難しい

配偶者は、配偶者居住権を第三者に売却することはできません。

負担付所有権者は、法律上は、配偶者の許可なく建物を売却することができます。

配偶者居住権の設定登記がされている建物を買い取っても、配偶者に明渡請求ができません。

配偶者居住権の設定登記がある場合、配偶者は権利主張をすることができるからです。

買い取っても、使うことができない建物を買う人はほとんどいないでしょう。

配偶者が介護施設などに入所して自宅に住むことがなくなった場合でも、配偶者居住権は消滅しません。

負担付所有権者と協力して建物を売却する場合、まず、配偶者居住権を外す必要があります。

配偶者居住権は、第三者に売却や譲渡ができません。

配偶者が負担付所有権者に対して、配偶者居住権を放棄することになります。

配偶者居住権を放棄するためには、配偶者が物事のメリットデメリットを充分に判断できる必要があります。

配偶者が物事のメリットデメリットを充分に判断できる間しか、配偶者居住権を放棄することはできないという意味です。

配偶者が認知症になった場合、自分で配偶者居住権を放棄することはできません。

配偶者居住権を放棄したら、負担付所有権は負担のない所有権になります。

配偶者居住権は、財産的価値があります。

客観的に見ると、財産的価値が移転したと言えます。

財産的価値の移転に対しては、多くの場合、高額な贈与税が課されます。

配偶sh亜居住権を設定した場合、建物の売却が難しくなります。

デメリット③固定資産税などの負担がある

固定資産税は、原則として、所有者が納税義務者です。

配偶者居住権を取得した配偶者は、建物の必要費を負担する必要があります。

負担付所有権を取得した相続人は、配偶者に固定資産税などの必要費を請求することができます。

配偶者居住権者は、固定資産税を負担する必要があります。

デメリット④増改築をするために所有者の同意が必要

配偶者居住権は、建物に住む権利です。

住むために必要な修繕をする権利はありますが、増改築をする権利はありません。

修繕のレベルを超える増改築をするためには、負担付所有権者の同意が必要です。

5配偶者居住権の遺贈を司法書士に依頼するメリット

配偶者居住権は、期間を定めることもできますが、原則として、配偶者の死亡まで存続します。

配偶者が死亡したら、配偶者居住権は消滅します。

配偶者の保有していた財産的価値が消滅することから、配偶者が死亡したときの相続税を減らすことができる点に注目が集まっています。

デメリットについては、あまり考慮されていません。

配偶者居住権は、配偶者だけの権利です。

配偶者居住権の譲渡ができません。

配偶者居住権の設定された建物は、取引されることは通常考えられません。

配偶者が介護施設などに入所したために自宅に住むことがなくなっても、配偶者居住権は消滅しません。

配偶者が自宅に住まなくなったため、自宅を売却しようとする場合、配偶者居住権があるため買い手が見つかりません。

配偶者居住権を外すためには、配偶者が配偶者居住権を放棄する必要があります。

配偶者居住権を放棄するためには、物事のメリットデメリットを判断できる能力が必要です。

将来、自宅を売却する可能性があるのなら、配偶者居住権を設定するのは慎重に判断するべきでしょう。

配偶者居住権を設定するのなら、認知症対策はセットで考えることが重要です。

高齢化社会になって、多くの方は長生きになりました。

長生きになったことは、認知症になるリスクが高くなったということです。

認知症対策がとても重要になっています。

配偶者居住権は、遺言書を適切に書くことで遺贈することができます。

遺言書を書く前に、配偶者居住権を遺贈することが本当に適切なのかを考えなければなりません。

配偶者居住権を設定するのがいいのか、別の方法をとった方がいいか、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。

孫に農地を相続させたい

1農地の名義変更に農地法の許可が必要

①農地の権利移動で農地法3条の許可が必要

農地は、食糧生産のために重要な役割を担っています。

勝手に手放したり勝手に農業をやめてしまうと、国の食糧生産に大きな影響があります。

農地の権利移動には、農地法第3条の許可が必要です。

許可が必要になる権利移動は、売買、贈与、賃貸などです。

農地法第3条の許可の要件は、次のとおりです。

(1) 全部効率利用要件

全部効率利用要件とは、農地の全部をつかって効率よく農業をすることです。

農地を耕作するのに充分な労働力が確保されているか技術があるか審査されます。

労働力が不足する場合、充分な能力がある機械があるか審査されます。

(2)農作業常時従事要件

農作業常時従事要件とは、農作業に常時従事することです。

常時とは、年間150日以上とされています。

住居と生計を同一する家族が満たせば認められます。

権利者本人だけでなく家族で助け合えば、要件を満たすことができます。

(3)下限面積要件

下限面積要件とは、農地を取得する人の耕作する面積の要件です。

下限面積は、5000平方メートルです。

すでに耕作している土地がある場合、合算して審査されます。

地域によっては、下限面積要件を緩和しています。

新規の就農者を増やしたいことがあるからです。

(4)地域調和要件

地域調和要件とは、地域の取組に協力的であることです。

地域の活動に支障がある場合、許可されにくくなります。

例えば、地域全体で無農薬栽培に取り組んでいる場合、協力しない人には許可されにくいでしょう。

②農地の転用で農地法4条の許可が必要

農地の転用とは、農地を農地以外の土地にすることです。

例えば、農地を宅地にして家を建てる場合、農地の転用に該当します。

農地の転用には、農地法第4条の許可が必要です。

③農地の転用と権利移動で農地法5条の許可が必要

農地の転用と権利移動をする場合があります。

例えば、農地を売却したうえで宅地にして家を建てる場合です。

農地の転用と権利移動をするには、農地法第5条の許可が必要です。

④許可がないと権利取得ができない

農地の権利移動には、農地法第3条の許可が必要です。

農地法の許可は、権利移動の効力発生要件です。

農地法の許可書が到達したときに、権利が移転します。

農地法の許可がないと、権利を取得することはできません。

2孫に農地を相続させることができる

①孫は相続人ではない

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

相続人になる人は、次のとおりです。

(2)~(4)の場合、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になれません。

(1)配偶者は必ず相続人になる

(2)被相続人に子どもがいる場合、子ども

(3)被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属

(4)被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹

②子どもが先に死亡すると孫は代襲相続人

被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。

子どもが相続人になる場合、孫は相続人ではありません。

相続人になるはずだった子どもが被相続人より先に死亡することがあります。

相続人になるはずだった子どもが被相続人より先に死亡した場合、子どもの子どもが代襲相続します。

子どもが先に死亡すると、孫は代襲相続人になります。

③孫と養子縁組をすると相続人になる

養子縁組とは、血縁関係がある親子とは別に法律上の親子関係を作る制度です。

被相続人は、孫と養子縁組をすることができます。

被相続人が養親で、孫が養子になります。

養子は、養親の子どもです。

被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。

養子は、相続人になります。

被相続人の実子と養子は、同じ子どもです。

被相続人に実子がいても、養子は相続人です。

養子は、養親の子どもだからです。

孫と養子縁組をした場合、孫は相続人になります。

④相続で農地を取得するときは3条の許可不要

相続人になる人は、法律で決まっています。

法律で決められた人だけが相続人になります。

相続できるのは、相続人だけです。

相続人が農地を取得する場合、農地法第3条の許可は不要です。

孫が相続人になる場合、孫が農地を取得するときに農地法第3条の許可は不要です。

農地法第3条の許可を得ずに農地を取得する場合、農地法第3条の3の定めにより届出が必要です。

農地法第3条の3の定めによる届出は、農業委員会に対して提出します。

提出期限は、相続があったことをしてから10か月以内です。

相続で農地を取得するときは、農地法第3条の許可は不要です。

3孫に農地を特定遺贈をすることができる

①相続人以外の人に特定遺贈ができる

孫が相続人でない場合、孫は相続することはできません。

孫に農地を受け継いでもらいたい場合、別の方法を考える必要があります。

被相続人は遺言書を作成して、自分の財産を遺贈することができます。

遺贈とは、遺言書によって相続人や相続人以外の人に財産を譲ってあげることです。

特定遺贈とは、財産を特定して譲ってあげることです。

遺言書に「財産○○を遺贈する」と具体的に書いてある場合です。

特定遺贈では、遺言書に書かれた財産を受け継ぐだけです。

他の財産を受け取ることはありません。

相続人以外の人に、特定遺贈ができます。

特定遺贈は、相続人にも相続人以外の人にもすることができるからです。

孫が相続人でなくても、特定遺贈をすることができます。

②相続人でない孫に特定遺贈するときは3条の許可が必要

遺贈は、遺言書で財産を受け継ぐことです。

遺贈は、相続ではありません。

相続人以外の人が特定遺贈で財産を受け継ぐことができます。

相続人以外の人が特定遺贈で農地を受け継ぐ場合、農地法第3条の許可が必要です。

相続人以外の人に特定遺贈をしたい場合、許可されるのか農業委員会に確認しておくといいでしょう。

農業委員会の許可が得られない場合、遺言の内容は実現できなくなります。

子どもが相続人になる場合、孫は相続人ではありません。

孫に相続させることはできません。

孫に遺贈することができます。

孫が特定遺贈で農地を受け継ぐ場合、農地法第3条の許可が必要です。

孫は、相続人以外の人だからです。

③相続人である孫に特定遺贈するときは3条の許可が不要

被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。

相続人になるはずだった子どもが被相続人より先に死亡した場合、子どもの子どもが代襲相続します。

子どもが先に死亡すると、孫は代襲相続人になります。

被相続人が孫と養子縁組をした場合、孫は被相続人の子どもです。

孫が被相続人の養子になった場合、孫は相続人になります。

遺言書を作成して、相続人に対して特定遺贈をすることができます。

相続人である孫に農地を特定遺贈をした場合、農地法第3条の許可が不要です。

農地法第3条の許可なしで、農地を取得することができます。

農地法第3条の許可なしで農地を取得したときは、農地法第3条の3の定めによる届出が必要です。

4孫に農地を全部包括遺贈することができる

①相続人以外の人に全部包括遺贈ができる

遺贈とは、遺言書によって相続人や相続人以外の人に財産を譲ってあげることです。

包括遺贈とは、財産を特定せずに譲ってあげることです。

全部包括遺贈は「財産すべてを包括遺贈する」と記載してある場合です。

全部包括遺贈をする場合、法定相続人や法定相続人以外の人に全財産を譲ってあげることができます。

孫が相続人でなくても、全部包括遺贈をすることができます。

②全部包括遺贈を受けると遺産分割協議の余地はない

全部包括遺贈を受けた場合、相続財産は相続人と共有することがありません。

相続が発生したときに、遺言書が効力を発します。

遺言書が効力を発したときに、全部包括受遺者が財産すべてを受け継ぎます。

全部包括受遺者は、遺産分割協議をする必要がありません。

相続人や全部包括受遺者が遺産分割協議を望んでも、遺産分割協議の余地がありません。

③孫に全部包括遺贈するときは3条の許可が不要

包括遺贈を受けた場合、相続人と同一の権利と義務があります。

包括遺贈で農地を受け継ぐ場合、農地法第3条の許可が不要です。

農地法第3条の許可なしで、農地を取得することができます。

農地法第3条の許可なしで農地を取得したときは、農地法第3条の3の定めによる届出が必要です。

5孫に一部包括遺贈することができる

①相続人以外の人に一部包括遺贈ができる

遺贈とは、遺言書によって相続人や相続人以外の人に財産を譲ってあげることです。

包括遺贈とは、割合だけ指定して譲ってあげることです。

一部包括遺贈は「財産の3分の1を包括遺贈する」と記載してある場合です。

包括遺贈では、何を遺贈するのか具体的財産は記載されていません。

②一部包括遺贈を受けたら遺産分割協議

一部包括遺贈は、指定した割合で財産を譲るものです。

一部包括遺贈を受けた場合、遺産分割協議に参加します。

包括受遺者が遺産分割協議に参加するのは、権利であるし義務でもあります。

遺言書は割合だけ書いてあるだけで、具体的な財産は記載されていないからです。

相続財産は、包括遺贈を受けた人と相続人全員で共有しています。

相続財産の分け方について、包括遺贈を受けた人と相続人全員で合意する必要があります。

包括受遺者がいるのに、相続人全員だけで遺産分割協議をしても無効です。

包括受遺者は、相続人と同一の権利義務が与えられているからです。

遺産分割協議の結果次第では、農地を受け取ることができないかもしれません。

一部包括遺贈を受けただけでは、何を受け取るのか決められていないからです。

一部包括遺贈を受けたら、遺産分割協議が必要です。

③孫に一部包括遺贈するときは3条の許可が不要

包括遺贈を受けた場合、相続人と同一の権利と義務があります。

包括遺贈で農地を受け継ぐ場合、農地法第3条の許可が不要です。

農地法第3条の許可なしで、農地を取得することができます。

農地法第3条の許可なしで農地を取得したときは、農地法第3条の3の定めによる届出が必要です。

④包括遺贈は負債も受け継ぐ

特定遺贈では、遺言書に書いてある特定の財産を受け継ぐだけです。

遺言書に書いていない他の財産を受け継ぐことはありません。

特定遺贈では、負債を受け継ぐことはありません。

包括遺贈を受けた場合、相続人と同一の権利と義務があります。

相続財産に負債がある場合、指定された割合で負債を引き継ぎます。

農業を営んでいる場合、多額の負債があることがあります。

包括遺贈を受ける場合、農地だけでなく多額の負債を引き継ぐことになります。

6孫に農地を贈与することができる

①孫に農地を生前贈与で3条の許可が必要

生前贈与をする場合、贈与する人と贈与を受ける人の合意が必要です。

農地を贈与の対象にすることができます。

贈与を受ける人は、親子でも親子以外の人でも差し支えありません。

農地を生前贈与する場合、農地法第3条の許可が必要です。

農地法の許可がないと、権利を取得することはできません。

孫に農地を生前贈与する場合、農地法第3条の許可が必要です。

②孫に農地を死因贈与で3条の許可が必要

贈与は、贈与する人と贈与を受ける人の契約です。

死因贈与は、贈与する人が死亡したときに効力が発生する贈与契約です。

農地を死因贈与の対象にすることができます。

農地を死因贈与する場合、農地法第3条の許可が必要です。

農地法の許可がないと、権利を取得することはできません。

孫に農地を死因贈与する場合、農地法第3条の許可が必要です。

7遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書は、被相続人の意思を示すものです。

自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。

民法に遺言書を作ることができるのは、15歳以上と定められています。

死期が迫ってから、書くものではありません。

遺言書は被相続人の意思を示すことで、家族をトラブルから守るものです。

遺贈とは、被相続人が遺言によって、法定相続人や法定相続人以外の人に、財産を譲ってあげるものです。

遺贈は簡単に考えがちですが、思いのほか複雑な制度です。

受け継いでもらう財産に不動産がある場合、譲ってもらう人だけでは登記申請ができません。

遺言執行者がいない場合、相続人全員の協力が必要です。

遺言書で遺言執行者を決めておきましょう。

遺言執行には、法的な知識が必要になります。

遺言の効力が発生したときに、遺言執行者からお断りをされてしまう心配があります。

遺言の効力が発生した後の場合、遺言執行者は家庭裁判所に決めてもらう必要があります。

不動産以外の財産であっても、遺言書の内容に納得していない相続人がいる場合、受遺者に引渡そうとしないこともあります。

せっかく遺言書を書くのですから、スムーズな手続を実現できるように配慮しましょう。

遺言執行者を選任することで、家族をトラブルから守ろうという気持ちを実現することができます。

お互いを思いやり幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。