このページの目次

1任意後見契約で認知症に備える

①信頼できる人にサポートを依頼する

認知症や精神障害や知的障害などで判断能力が低下すると、物事の良しあしを適切に判断することができなくなります。

記憶があいまいになる人もいるでしょう。

任意後見とは、将来に備えて信頼できる人にサポートを依頼する契約です。

任意後見は、だれと契約するのか本人が自分で決めることができます。

任意後見受任者は、任意後見人になる予定の人です。

物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなった後に、任意後見人がサポートします。

自分の財産管理などを依頼するから、信頼できる人と契約します。

家族であっても家族以外の第三者であっても、任意後見契約をすることができます。

任意後見受任者は、任意後見契約でサポートを依頼された人です。

②任意後見契約は公正証書で作成

任意後見契約は、判断能力が低下したときにサポートを依頼する契約です。

重要な契約だから、公正証書で契約をしなければなりません。

公正証書は、公証人に作ってもらう文書です。

単なる口約束や個人間の契約書では、効力がありません。

公証人は、法律の専門家です。

法律の専門家が当事者の意思確認をして、公正証書を作成します。

任意後見契約は、公正証書で作成します。

③公証人が法務局に登記嘱託

任意後見契約を締結すると、契約の内容は登記されます。

任意後見契約をしても後見が開始しても、戸籍に記載されません。

仮に戸籍に記載されるとしたら、不安を覚える人がいるでしょう。

戸籍ではなく、後見登記簿で管理されています。

任意後見契約をした当事者は、自分で登記申請をする必要はありません。

自動的に、公証人が法務局に登記を嘱託するからです。

④任意後見契約をするだけでは効力がない

任意後見は、将来に備えて信頼できる人にサポートを依頼する契約です。

契約だから、物事のメリットデメリットを充分に判断できるときに締結します。

任意後見契約を締結するだけでは、効力がありません。

任意後見契約をしたときは、物事のメリットデメリットを充分に判断できるはずです。

物事のメリットデメリットを充分に判断できる間、サポートは必要ないでしょう。

物事のメリットデメリットを充分に判断できなくなったら、サポートが必要になります。

サポートが必要ないから、任意後見契約は効力がありません。

任意後見受任者は、サポートが必要になったときに任意後見人になる予定の人です。

任意後見契約をするだけでは、任意後見受任者は本人を代理することはできません。

2任意後見受任者は死亡届を提出できる

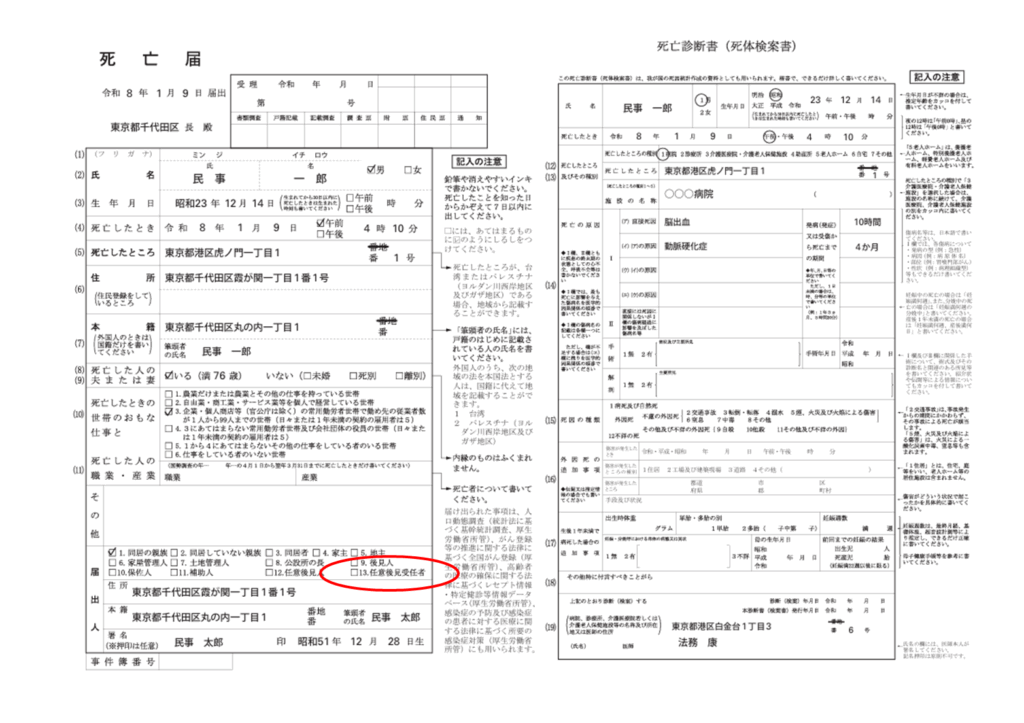

①死亡届を提出できる人

死亡届の届出人は、次のとおりです。

(1)同居の親族

(2)その他の同居人

(3)家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人

上記の人は順序に関わらず、届出人になることができます。

次の人は、届出をすることができます。

(1)同居の親族以外の親族

(2)後見人、保佐人、補助人、任意後見人

(3)任意後見受任者

死亡届の届出義務は、ありません。

任意後見受任者は、死亡届を提出することができます。

おひとりさまや親族と疎遠である場合、死亡届を提出することが難しくなります。

任意後見契約をしておくと、死亡届を提出してもらえるので安心です。

②任意後見受任者は証明書提示が必要

任意後見受任者や任意後見人が死亡届を提出する場合、証明書を提示する必要があります。

任意後見受任者は、次の書類を提示します。

・登記事項証明書

・任意後見契約にかかる公正証書の謄本

任意後見人は、次の書類を提示します。

・登記事項証明書

・裁判書の謄本

提示書類のコピーを用意しておくと、親切です。

適切な書類を準備できないと、死亡届を受理してもらえません。

③提出期限は7日間

死亡届は、戸籍法の定めにより行う届出です。

人が死亡したら、死亡届の提出が義務付けられています。

死亡届の提出には、提出期限があります。

死亡の事実を知ってから、7日以内です。

国外で死亡した場合は、死亡の事実を知った日から3か月以内です。

違反すると、5万円以下のペナルティーが課されます。

④死亡届の提出先

死亡届の提出先は、次の市区町村役場です。

(1)死亡した人の本籍地

(2)届出人の住所地

(3)死亡地

任意後見受任者や任意後見人の住所地で、死亡届を提出することができます。

平日の業務時間中以外に提出する場合、提出できる窓口が制限されていることがあります。

例えば、名古屋市では、次のように制限されています。

土曜日・日曜日・休日・年末年始の昼間は、各区役所のみ提出することができます。

支所では、届出ができません。

平日の夜間と土曜日・日曜日・休日・年末年始の夜間は、中区役所の1階時間外受付のみ届出ができます。

⑤死亡届提出に失敗したときの影響

死亡届は、本人が死亡した後の最初の重要な事務です。

死亡届が受理されないと、埋火葬許可申請ができません。

火葬が執行できなくなります。

死亡届が受理されないと、戸籍に死亡が記載されません。

相続手続や死後事務全般が進められなくなります。

例えば、年金停止手続ができないと、過誤支給され続けて二次的なトラブルになります。

⑥死亡届は提出前にコピー

死亡届が受理されると、原本は還付されません。

死亡届のコピーは、次の手続で使います。

・生命保険の死亡保険金請求

・遺族年金や未支給年金の請求

・公共料金の契約解除や名義変更

死亡届は、提出前に5部程度コピーするのがおすすめです。

コピーを忘れても、上記の手続ができなくなることはありません。

死亡届記載事項証明書を発行してもらうことができるからです。

死亡届は、提出前にコピーがおすすめです。

3死後事務委任契約で死亡届は提出できない

①死後事務委任契約で死亡後の事務を依頼する

死後事務委任契約とは、死亡後に必要になる手続を依頼する契約です。

通常の委任契約は、死亡によって終了します。

死後事務委任契約は、当事者が死亡しても終了しません。

死後事務委任契約で死亡後の事務を依頼しておくと、家族に迷惑をかけなくて済みます。

死後事務委任契約を利用することで、安心して自分らしく人生を送ることができます。

②戸籍法上の提出権者に制限がある

死亡届を提出できる人は、戸籍法で決められています。

死後事務委任契約をした人は、戸籍法に定められる届出義務がある人にも届出ができる人にも含まれていません。

戸籍法は、届出権者を制限することで虚偽の届出を防止しようとしています。

戸籍は重要な公文書だから、正確性を守るため信頼性の高い届出者に限定する必要があります。

戸籍法上の届出をする権限がないから、死亡届を提出することができません。

③本人の委任状があっても受理されない

死亡届は本人が死亡した後に提出されるから、当然本人に死亡届を出す権限はありません。

本人に死亡届を出す権限がないのだから、本人の代わりに死亡届を出せないのは当然です。

本人が委任状を出しても、死亡届は受理されません。

死亡届は、法的効果を伴う届出義務行為と考えられています。

戸籍法で決められた義務の履行だから、本人が契約で依頼することはできません。

4任意後見契約と死後事務委任契約を併用するメリット

メリット①生前から死亡後まで一貫したサポート

任意後見契約は、本人の生前のサポートをサポートを依頼する契約です。

本人が死亡したら、任意後見契約は終了します。

死後事務委任契約は、死亡後に必要になる手続を依頼する契約です。

本人が死亡したら、死後事務委任契約は開始します。

任意後見契約と死後事務委任契約を併用すると、生前から死亡後まで一貫したサポートを受けることができます。

メリット1つ目は、生前から死亡後まで一貫したサポートです。

メリット②同一受任者による一貫対応で本人の意思を実現

任意後見契約は、信頼できる人と契約することが大切です。

自分の財産管理を依頼するからです。

死後事務委任契約は、信頼できる人と契約することが大切です。

自分の死亡後のことは、自分で確認できないからです。

任意後見契約と死後事務委任契約は、同じ人と契約することができます。

同じ人と契約すると、死亡後の手続もそのまま引き継ぎます。

本人の希望や意向を理解して、事務をすすめてもらうことができます。

メリット2つ目は、同一受任者による一貫対応で本人の意思を実現です。

メリット③家族や周囲の負担軽減

任意後見契約と死後事務委任契約を検討する人に、頼れる親族がいないことが少なくありません。

親族がいても遠方にいる場合や疎遠である場合、任意後見契約と死後事務委任契約は有効です。

生前のサポートや死亡後の事務手続を信頼する人に任せることで、親族や周囲の負担を軽減できるからです。

残される親族や周囲の人の精神的肉体的負担を大きく減らすことができます。

メリット3つ目は、家族や周囲の負担軽減です。

メリット④契約手続の効率化

任意後見契約は、公正証書で契約する必要があります。

死後事務委任契約に特に定めはないものの、公正証書で契約するのがおすすめです。

公正証書で契約すると、公証人が本人確認のうえ本人の意思確認をするからです。

公正証書には、高い信頼性があります。

任意後見契約や死後事務委任契約をする場合、司法書士などのサポートを受けることが多いでしょう。

任意後見契約や死後事務委任契約をまとめて、サポートしてもらうことができます。

任意後見契約や死後事務委任契約を併用する場合、同時に公正証書で契約します。

まとめて手続できるから、契約手続きが効率化します。

メリット4つ目は、契約手続の効率化です。

5生前対策を司法書士に依頼するメリット

生前対策=相続「税」対策の誤解から、生前対策はする方はあまり多くありません。

争族対策として有効な遺言書ですら、死亡者全体からみると10%未満です。

対策しないまま認知症になると、家族に大きな面倒をかけることになります。

認知症になってからでは遅いのです。

お元気なうちに準備する必要があります。

なにより自分が困らないために、大切な家族に面倒をかけないために生前対策をしたい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。