このページの目次

1遺言書で相続トラブルを防止する

①遺産分割協議なしで遺産分割ができる

相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産になります。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方を決めるため相続人全員でする話し合いです。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

被相続人が遺言書を作成していた場合、遺言書のとおり遺産分割をすることができます。

遺産分割協議は、トラブルになりやすい手続です。

遺言書があれば、遺産分割協議なしで遺産分割ができます。

②特定の相続人への配慮ができる

一部の相続人が被相続人の介護に尽力した場合、遺産分割協議は難航しがちです。

他の相続人には、大変さが伝わりにくいからです。

相続人の尽力は、被相続人が一番良く分かっているはずです。

遺言書を作成して、特定の相続人への配慮をすることができます。

③相続手続の迅速化

遺産分割協議が難航すると、相続手続を進めることができなくなります。

遺言書があると、相続手続を迅速化することができます。

遺言書があれば、遺言書のとおりに遺産分割することができるからです。

2公正証書遺言の探し方

①公正証書遺言は公証役場で厳重保管

遺言書を作成する場合、公正証書遺言か自筆証書遺言を作成することがほとんどです。

公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。

公正証書遺言を作成したら、遺言書原本は公証役場で厳重保管されます。

相続人の手に渡らないから、改ざんや偽造などがあり得ません。

公正証書遺言を作った場合、遺言者に正本と謄本が渡されます。

遺言者の自宅などで、正本や謄本が見つかるかもしれません。

②遺言者が死亡しても通知されない

公正証書遺言を作成した後、遺言者が死亡しても通知されません。

公証役場は、遺言者が死亡したことを知ることができません。

公証役場は、遺言者の相続人を知ることができません。

公証役場の仕事は、作成した遺言書を厳重に保管することだからです。

③遺言検索システムで探すことができる

(1)公証役場はデータで管理している

公正証書遺言を作った場合、公証役場はデータを管理しています。

公証役場で遺言の有無を調べてもらうことができます。

コンピューターに登録されているのは、次の事項です。

・遺言した人の名前

・公証人の名前

・公証役場の名前

・遺言書を作った日

(2)遺言検索システムの対象

昭和64年1月1日以降に作った公正証書遺言、秘密証書遺言が対象です。

(3)手数料なし

遺言検索システムで遺言書の有無を調べてもらうための手数料は、無料です。

(4)日本中の公証役場でも調べてもらえる

どこの公証役場で遺言書を作成しても、日本中の公証役場で遺言書の有無を調べてもらえます。

例えば、東京の公証役場で遺言書を作成しても、名古屋の公証役場で遺言書の有無を調べてもらえます。

遺言検索システムの利用は、予約不要です。

(5)必要書類

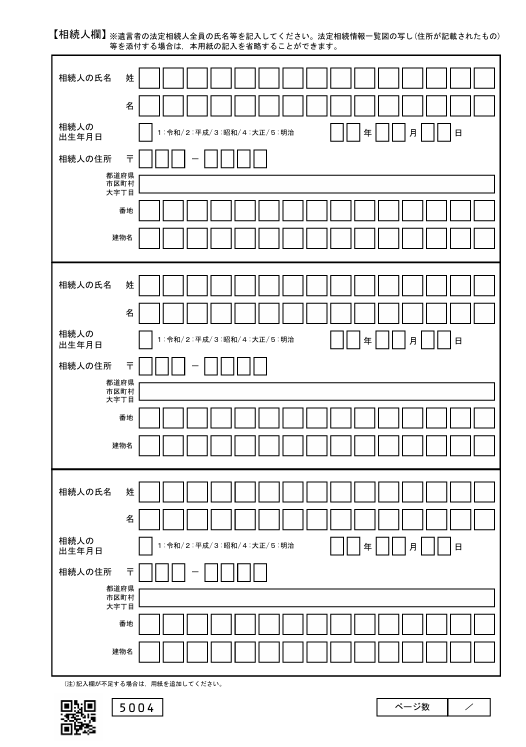

相続が発生した後は、法律上の利害関係がある人だけが調べてもらえます。

遺言をした人の相続人は、法律上の利害関係がある人です。

相続人が調べてもらうとき、必要な書類は次のとおりです。

・遺言をした人が死亡したことが書いてある除籍謄本

・請求人が相続人であることを証明する戸籍謄本

・請求人の本人確認書類

(6)代理人に依頼できる

相続人は代理人を立てて、遺言書の有無を調べてもらうことができます。

代理人に依頼するときは、次の書類を準備します。

・請求人から代理人への委任状

・請求人の印鑑証明書

・代理人の本人確認書類

(7)郵送で調べてもらうことはできない

郵送で、遺言書の有無を調べてもらうことはできません。

請求人か代理人が公証役場に出向く必要があります。

④謄本請求で内容確認

(1)検索システムで遺言書の内容は分からない

遺言検索システムを利用して遺言書があると分かっても、内容は教えてもらえません。

遺言書の内容は、遺言検索システムに登録されていないからです。

内容を確認するためには、謄本請求が必要です。

(2)遺言書を作成した公証役場に謄本請求

公正証書遺言は、作成した公証役場で厳重に保管されています。

公正証書遺言を作成した公証役場に対して、謄本請求をします。

(3)必要書類

相続が発生した後は、法律上の利害関係がある人だけが謄本請求をすることができます。

遺言をした人の相続人は、法律上の利害関係がある人です。

相続人が謄本請求するとき、必要な書類は次のとおりです。

・遺言をした人が死亡したことが書いてある除籍謄本

・請求人が相続人であることを証明する戸籍謄本

・請求人の本人確認書類

遺言検索システムを利用するときと、同じです。

(4)代理人に依頼できる

相続人は代理人を立てて、謄本請求をしてもらうことができます。

代理人に依頼するときは、次の書類を準備します。

・請求人から代理人への委任状

・請求人の印鑑証明書

・代理人の本人確認書類

遺言検索システムを利用するときと、同じです。

(5)手数料がかかる

謄本請求する場合、所定の手数料がかかります。

(6)郵送で謄本請求は複雑

謄本請求は、郵送で手続することができます。

手続方法は、非常に複雑です。

知識がない人は、司法書士などの専門家に依頼することを強くおすすめです。

⑤遺言者の生前は検索できない

遺言書は、プライベートな内容が書かれています。

遺言者の生前は、遺言者本人のみ検索することができます。

たとえ家族でも遺言者の成年後見人でも、遺言者本人以外が検索することはできません。

3法務局保管制度利用の遺言書の探し方

①自筆証書遺言は法務局で保管してもらえる

自筆証書遺言とは、自分で書いて作る遺言書です。

自筆証書遺言は、保管場所に困ります。

保管場所を家族と共有すると、改ざんや破棄のリスクがあるからです。

保管場所を家族と共有しないと、遺言書が見つからないリスクがあるからです。

自筆証書遺言を法務局に提出して、保管してもらうことができます。

法務局保管制度を利用せず、自分で保管しても差し支えありません

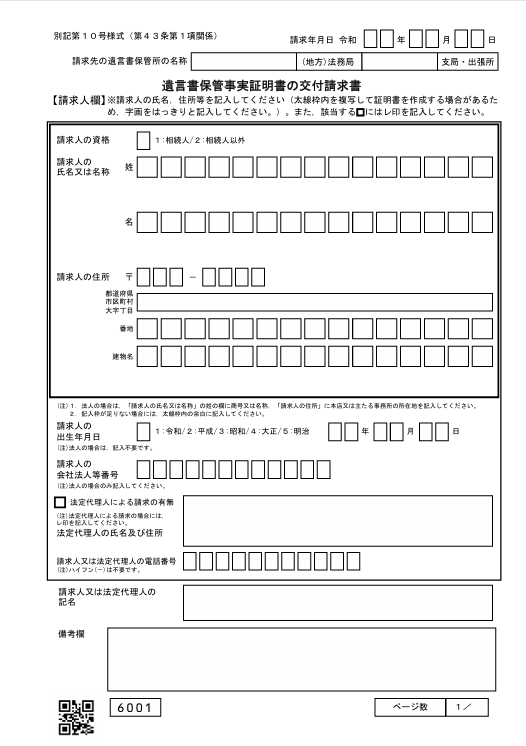

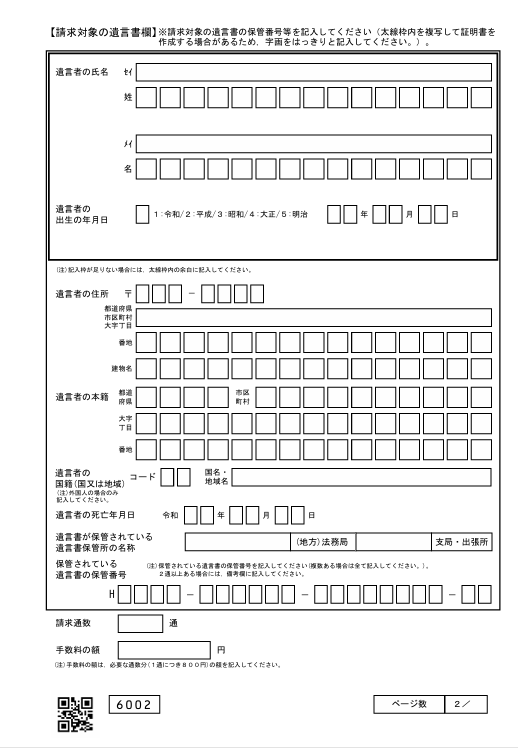

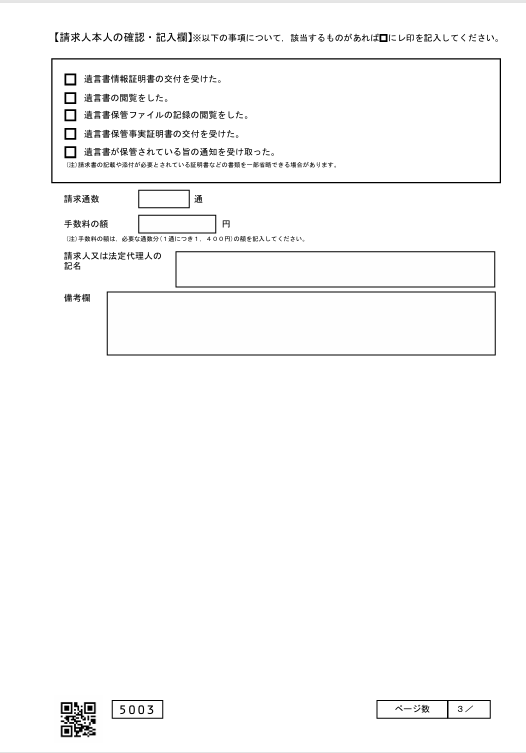

②遺言書保管事実証明書の交付請求

(1)交付請求できない法務局がある

遺言書保管事実証明書の交付請求をすると、遺言書を保管しているか判明します。

交付請求書の提出先は、遺言書保管事務を扱う法務局です。

遺言書保管事務を扱わない法務局があります。

どの法務局が遺言書保管事務を扱うのか、法務局のホームページで確認することができます。

例えば、名古屋法務局本局は遺言書保管事務を扱いますが、熱田出張所や名東出張所は扱いません。

どこの法務局で遺言書を保管していても、日本中の遺言書保管事務を扱う法務局で遺言書の有無を調べてもらえます。

(2)交付請求ができる人

遺言書保管事実証明書の交付請求ができるのは、次の人です。

・相続人

・遺贈を受ける人

・遺言執行者

(3)手数料1通あたり800円

遺言書保管事実証明書の交付請求には、手数料がかかります。

遺言書1通あたり800円です。

手数料は、収入印紙で納入します。

(4)必要書類

遺言書保管事実証明書の交付請求書に必要な書類は次のとおりです。

・遺言をした人が死亡したことが書いてある除籍謄本

・請求人が相続人であることを証明する戸籍謄本

・請求人の住民票

・請求人の本人確認書類

(5)郵送で請求できる

遺言書保管事実証明書の交付請求書は、郵送で提出することができます。

郵送提出する場合、返信用の切手と封筒を一緒に提出します。

(6)窓口提出するときは予約が必要

遺言書保管事務を扱っている法務局に出向いて手続きする場合、予約が必要です。

③法務局から通知される

遺言書保管事実証明書の交付請求書がされると、法務局は相続人全員に通知をします。

法務局から遺言書を保管していることを通知して、相続手続をするように促すためです。

④預けた遺言書は返還されない

法務局に預けた遺言書は、遺言者本人だけが返してもらうことができます。

遺言者が死亡した後は、遺言書は返還してもらうことができません。

相続手続は、遺言書情報証明書で行います。

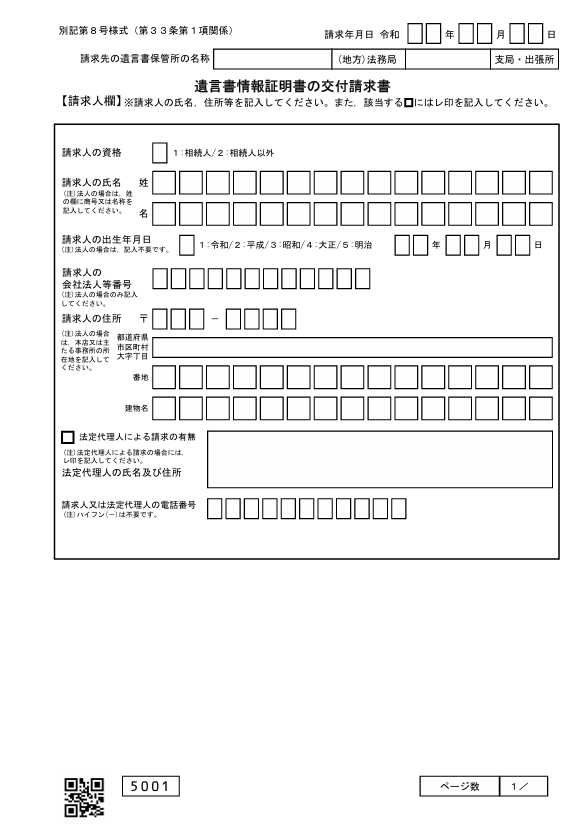

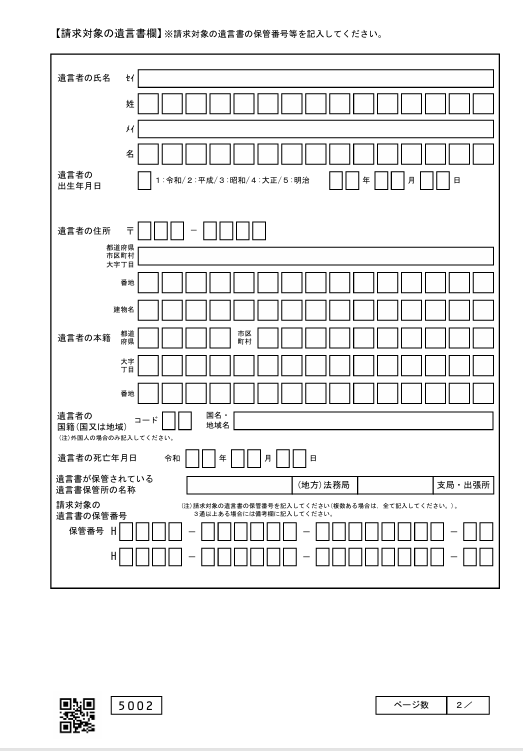

⑤遺言書情報証明書の交付請求

(1)遺言書保管事実証明書で遺言書の内容は分からない

遺言書保管事実証明書が交付されても、遺言書の内容を確認することはできません。

自宅などで遺品整理をすると、保管証が見つかることがあります。

被相続人が自筆証書遺言保管制度を利用した場合、保管証が発行されます。

保管証を見ても、遺言書の内容を確認することはできません。

内容を確認するためには、遺言書情報証明書の交付請求が必要です。

(2)請求先は遺言書保管事務を扱う法務局

遺言書情報証明書の交付請求書の提出先は、遺言書保管事務を扱う法務局です。

(3)請求できる人

遺言書情報証明書の交付請求ができるのは、次の人です。

・相続人

・遺贈を受ける人

・遺言執行者

(4) 手数料1通あたり1400円

遺言書情報証明書の交付請求には、手数料がかかります。

遺言書1通あたり1400円です。

手数料は、収入印紙で納入します。

(5)必要書類

遺言書情報証明書の交付請求書に必要な書類は次のとおりです。

・遺言をした人が死亡したことが書いてある除籍謄本

・請求人が相続人であることを証明する戸籍謄本

・請求人の住民票

・請求人の本人確認書類

・請求人が相続人以外であるとき請求人の住民票

(6)郵送で請求できる

遺言書情報証明書の交付請求書は、郵送で提出することができます。

郵送提出する場合、返信用の切手と封筒を一緒に提出します。

(7)窓口提出するときは予約が必要

遺言書保管事務を扱っている法務局に出向いて手続きする場合、予約が必要です。

4自筆証書遺言の探し方

①自分で保管するのが原則

自筆証書遺言は、自分で保管するのが原則です。

自宅などで重要書類を保管する場所などをよく探すといいでしょう。

②専門家に預ける

遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。

遺言者の多くは、法律について詳しく知らないでしょう。

司法書士などの専門家に、遺言書作成をサポートしてもらいます。

遺言書作成をサポートしてもらった後、そのまま保管を依頼することがあります。

自宅などで専門家の封筒や名刺が見つかった場合、保管しているか確認するのがおすすめです。

③貸金庫の開扉に相続人全員の協力が必要

被相続人が生前に、貸金庫契約をしていることがあります。

遺言書は大切なものだから、貸金庫に保管しようと考えるかもしれません。

貸金庫の契約者が死亡すると、銀行口座同様に凍結されます。

貸金庫の中身を確認するためには、相続人全員の協力が必要になります。

④開封せずに検認手続

自宅などで自筆証書遺言を見つけたら、開封せずに検認手続をします。

検認手続とは、家庭裁判所で遺言書を開封して内容を確認する手続です。

検認手続をせずに開封すると、ペナルティーのおそれがあります。

ペナルティーの内容は、5万円以下の過料です。

5スムーズな相続のための注意点

注意①自筆証書遺言と公正証書遺言は同じ効力

遺言書を探すと、遺言書が複数見つかることがあります。

遺言の方式で、遺言書の効力に優劣はありません。

自筆証書遺言と公正証書遺言は、同じ効力です。

複数の遺言書があっても内容が両立できる場合、遺言書はすべて有効です。

内容が両立できない場合、日付が新しい遺言書が有効で日付が古い遺言書は撤回されたと扱われます。

撤回されるのは遺言書全体ではなく、両立できない条項だけです。

注意②遺言執行者が指名されていなくても遺言書は有効

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。

遺言書で遺言執行者を指名していなくても、遺言書は有効です。

遺言執行者は、家庭裁判所で選任してもらうことができます。

注意③遺言書が見つからなかったら原則どおり遺産分割協議

遺言書が見つからなかったら、被相続人の自宅などを丁寧に捜索します。

どうしても見つからなかったら、遺言書は作成していなかったと考えられます。

遺言書がないときは、原則どおり遺産分割協議を行います。

注意④遺言書があっても遺産分割協議ができる

遺言書を確認すると、あまりに偏った内容であることがあります。

遺言書の内容どおりに執行すると、大きなトラブルになるでしょう。

トラブルになる遺言書をそのまま執行して、トラブルにする必要はありません。

相続人全員の合意で、遺産分割をした方が合理的です。

遺言書があっても、遺産分割協議をすることができます。

6遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書は、遺言者の意思を示すものです。

自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。

いろいろ言い訳を考えて先延ばしします。

先延ばしした結果、認知症などで遺言書を作れなくなって、その先には家族のもめごとが待っています。

家族がトラブルに巻き込まれることを望む人はいないでしょう。

遺言書1枚あれば、相続手続は格段にラクになります。

状況が変われば、遺言書は何度でも書き直すことができます。

家族の喜ぶ顔のためにやるべきことはやったと安心される方はどなたも晴れやかなお顔です。

家族の幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。