このページの目次

1令和6年(2024年)4月1日から相続登記義務化

①相続登記の期限は3年

令和6年4月1日から相続登記には、3年の期限が決められました。

相続登記の期限は、相続したことを知った日からスタートします。

自己のために相続の開始があったことを知って、かつ、不動産を取得することを知った日から、スタートします。

②相続登記義務化で10万円以下のペナルティー

相続登記の義務を果たしていない場合、ペナルティーが課されます。

ペナルティーの内容は、10万円以下の過料です。

過料とは、行政上の義務違反に対するペナルティーです。

過料は刑罰ではないから、前科が付きません。

前科が付かないと言っても、10万円以下のペナルティーは負担が重いでしょう。

相続登記の義務を果たしていないと、10万円以下の過料が課される可能性があります。

③一部の相続人だけ相続人申告登記

相続人申告登記とは、相続人が法務局に対し自分が相続人であることを申告する制度です。

申告に基づいて、登記官が職権で相続人の住所や氏名を登記に付記します。

相続人申告登記では、自分が相続人のひとりであれば申出をすることができます。

他の相続人について調査することなく、自分が相続人であることを申し出することができます。

2相続人申告登記で代理申請ができる

①報酬を受けて業務として代理できるのは司法書士と弁護士だけ

報酬を受けて業務として代理できるのは、国家資格者だけです。

登記申請を報酬を受けて業務として代理できるのは、司法書士と弁護士だけです。

業務として代理するとは、反復継続する意思が認められることです。

今回が1回目でも今後も同じことをする意思がある場合、業務として代理していると判断されます。

今後も同じことをする意思がある場合、違法になります。

②無報酬で1回限りなら家族が代理申請できる

相続登記は、相続手続の中でも難しい手間がかかる手続です。

相続人申告登記は、相続登記義務化で簡素化された手続です。

簡素化されたとは言うものの、簡単にできる手続ではありません。

自分で手続をすることが難しい場合、代わりの人に申請してもらうことができます。

無報酬でかつ、業務として代理するのでないのなら、家族に依頼することができます。

無報酬で1回限りなら、家族が代理で申請することができます。

③代理申請をするメリットとデメリット

代理申請をするメリットは、次のとおりです。

・司法書士などの専門家に依頼すると、手続の負担軽減になる

・専門的なアドバイスを受けられる

・遠方に住んでいても対応できる

・高齢や病気などで外出困難でも対応できる

代理申請をするデメリットは、次のとおりです。

・委任状を作成する必要がある

・本人確認の手間がある

・専門家へ報酬の支払いがある

3代理申請に委任状が必要

①委任状は依頼されたことの証明書

相続人申告登記は、家族に依頼して代理で申請してもらうことができます。

相続人本人以外の人が申請をする場合、家族であっても委任状が必要です。

委任状は、相続人本人から依頼されたことの証明書です。

相続人本人以外の人が申請する場合、書面で依頼を受けたことを証明する必要があるからです。

申請する権限が認められない場合、相続人申告登記をすることができません。

司法書士や弁護士に依頼する場合であっても家族であっても、委任状は必要です。

委任状に、有効期限はありません。

一般的に、相続人申告登記をする直前に委任状を作成します。

委任状は、相続人本人から依頼されたことの証明書です。

②不適切な委任状は認められない

適切な依頼を受けていない場合、申請を取り下げることになるでしょう。

適切な依頼を受けていない場合、代理する権限が認められないからです。

不動産は、多くの人にとって重要な財産です。

申請書だけでなく、委任状についても法務局は慎重に審査します。

委任状は、依頼されたことの証明書だからです。

委任状の記載が不適切であった場合、適切な依頼を受けたとは言えなくなります。

だいたい合っているから大丈夫ではなく、完璧な記載が求められます。

一般の人から見ると、些細なことと思えるようなことでやり直しになります。

申請書を訂正することができても、代理人は委任状の記載を訂正できないことが多いものです。

委任状の内容は、本人が依頼した内容だからです。

適切な委任を受けていないと判断されることになります。

適切な委任を受けていない場合、いったん申請を取り下げることになります。

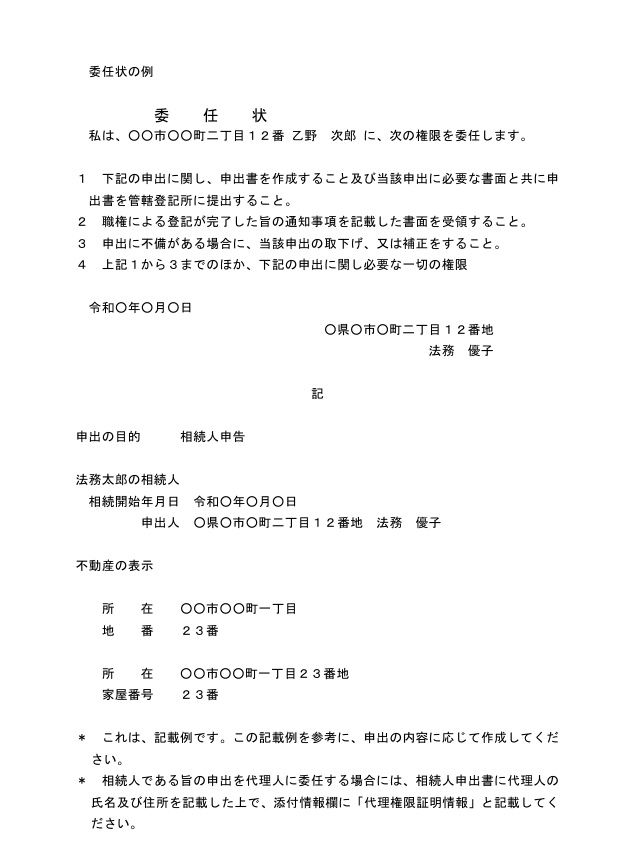

③委任状の書き方

司法書士などの専門家に依頼する場合、委任状は司法書士が用意します。

相続人申告登記をするときの委任状には、次のことを記載します。

(1)依頼を受ける人の住所と名前

(2)相続人申告登記を依頼する旨

「次の申出に関する一切の権限を委任します。」と記載すると分かりやすいでしょう。

(3)申出の目的

(4)相続人

申出の目的と相続人は、相続人申告登記の申出書と同じです。

申出書が作ってるのであれば、そのまま書き写します。

申出書を書き直す場合、委任状も書き直します。

申出書と委任状の内容が異なると、適切な委任を受けていないと判断されるでしょう。

(5)不動産の表示

相続登記の対象になる不動産の表示を記載します。

目的になる不動産の登記簿謄本を確認して、そのまま書き写せば記載できます。

記載事項は、申請書の内容と同じです。

土地であれば、次の事項を記載するといいでしょう。

・所在

・地番

・地目

・地積

建物であれば次の事項を記載するといいでしょう。

・所在

・家屋番号

・種類

・構造

・床面積

相続の対象が土地と建物など不動産が複数ある場合、順番に書き連ねれば差し支えありません。

1通の申出書ごとに、1通の委任状を作成します。

委任状の使いまわしをすると、分かりにくくなるからです。

(6)日付

(7)依頼した人の住所と名前

依頼した人の住所と名前を記載があれば、手書きしても印字しても差し支えありません。

依頼した人の押印は、不要です。

④委任状が不要になる例外

(1)相続人が未成年で親権者が申請

相続人本人が赤ちゃんであることがあります。

赤ちゃんなどの未成年者は、物事の良しあしを適切に判断することができません。

相続人が赤ちゃんである場合、親などの親権者が代わりに相続人申告登記をすることができます。

委任状の代わりに、親などの親権者であることを証明する書類が必要です。

親などの親権者と言えども、他人だからです。

親などの親権者であることを証明する書類とは、親子関係を証明する戸籍謄本です。

相続人申告登記をする場合、親子関係を証明する戸籍謄本は発行後3か月以内のものでなければなりません。

(2)相続人が認知症で成年後見人が申請

相続人が認知症であることがあります。

認知症になると、物事のメリットデメリットを充分に判断することができなくなります。

認知症の人は自分で判断することができないから、成年後見人が代わりに判断します。

成年後見人は、認知症の人をサポートする人です。

認知症の人に代わって成年後見人が相続人申告登記をする場合、委任状は不要です。

委任状の代わりに、成年後見人であることを証明する書類が必要です。

成年後見人と言えども、他人だからです。

成年後見制度を利用している場合、登記がされます。

成年後見人であることは、後見登記事項証明書で証明することができます。

相続人申告登記をする場合、成年後見人であることを証明する後見登記事項証明書は発行後3か月以内のものでなければなりません。

⑤連名で申請するときは委任状不要

複数の相続人が連名で、相続人申告登記をすることができます。

連名で相続人申告登記をする場合、委任状は不要です。

4相続人申告登記のやり方

①登記名義人の相続人が申出

相続人申告登記は、登記名義人の相続人であることを公示する制度です。

相続人申告登記では、次の事項を申出します。

(1)申出人の氏名及び住所

(2)代理人の氏名及び住所

(3)申出の目的

(4)申出に係る不動産の所在事項

相続人になる人は、法律で決められています。

相続人になる人が相続人申告登記の申出をします。

相続人申告登記の申出書に、押印は不要です。

多くの場合、複数の人が相続人なるでしょう。

相続人申告登記では、自分が相続人のひとりであれば申出をすることができます。

他の相続人について調査することなく、自分が相続人であることを申し出することができます。

複数の相続人が連名で申出をすることができます。

相続人申告登記は、代理人を立てて依頼することができます。

他人の依頼を受けて、業として相続人申告登記に関する手続を代理できるのは、弁護士と司法書士に限られます。

業としてするものでなければ、申出人の親族が代理することができます。

②相続人申告登記の必要書類

相続人申告登記の必要書類は、次のとおりです。

〇配偶者または子どもが申出をする場合

(1)被相続人の除票

(2)被相続人の戸籍謄本

(3)申出人の戸籍謄本

(4)申出人の住民票

(5)委任状

〇親などの直系尊属が申出をする場合

(1)被相続人の除票

(2)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

(3)申出人の戸籍謄本

(4)申出人の住民票

(5)委任状

相続人申告登記は、法定相続情報一覧図を利用することができます。

複数の相続人申告登記をする場合、添付書類を援用することができます。

委任状に、押印は不要です。

相続人申告登記の添付書類は、希望すれば原本還付してもらえます。

住所の記載入り相続関係説明図を添付した場合、住民票もコピーを提出したと扱われます。

住民票コードを提出することで、住民票の提出を省略することはできません。

相続登記義務化は、令和6年4月1日以前に発生の相続であっても対象になります。

古い相続の場合、被相続人の住民票を取得できないことがあります。

住民票には、保存期間が決められているからです。

保存期間が経過したら、順次廃棄されます。

住民票や戸籍の附票を提出できない場合、申出人から法務局長あて上申書を提出します。

上申書とは、被相続人と所有権登記名義人は同一人物ですという申立てです。

上申書には、申立人の印鑑証明書を添付します。

被相続人の死亡日から考えて廃棄済であることが明らかである場合、不在籍証明書などの公的書類は不要です。

③相続人申告登記で登録免許税はかからない

相続人申告登記では、登録免許税は課されません。

相相続人申告登記があった場合、登記官職権で登記されるからです。

④提出先は不動産を管轄する法務局

相続人申告登記は、不動産の所在地を管轄の法務局へ提出します。

法務局の管轄は、法務局のホームページで調べることができます。

⑤郵送でも窓口でも申請できる

相続人申告登記の申出書は、紙で作成することができます。

紙で作成した相続人申告登記の申出書は、郵送でも窓口でも提出することができます。

普通郵便で送付しても、差し支えありません。

相続人申告登記の申出書は戸籍謄本や住民票を一緒に送るから、記録が残る郵便が安心です。

5相続人申告登記の注意点

①相続人申告登記をしても相続登記は必要

相続人申告登記は、登記名義人の相続人であることを公示する制度です。

相続人だから、所有者になる可能性がある人に過ぎないと言えます。

相続人申告登記の名義人は、所有者になることも所有者にならないこともあります。

相続人申告登記をしても、相続登記は必要です。

不動産を売却する場合、相続登記を省略することはできません。

不動産を売却することができるのは、所有者だけだからです。

②ペナルティーを免れるのは申出人だけ

相続登記は、3年以内に申請しなければなりません。

相続登記の申請義務を果たしていない場合、ペナルティーが課されます。

相続人申告登記をした場合、ペナルティーを免れることができます。

ペナルティーを免れることができるのは、申出をした人のみです。

6相続人申告登記を司法書士に依頼するメリット

相続手続は、一生のうち何度も経験するものではありません。

だれにとっても不慣れで、手際よくできるものではありません。

相続手続で使われる言葉は、法律用語です。

一般の方にとって、日常で聞き慣れないものでしょう。

登記手続は一般の方から見ると些細なことと思えるようなことで、やり直しになります。

司法書士などの専門家は、相続人申告登記をサポートします。

相続手続でへとへとになったから先延ばしするより、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。