このページの目次

1養子には普通養子と特別養子がある

①普通養子は実親との親子関係が継続する

養子縁組とは、血縁関係による親子関係の他に、法律上の親子関係を作る制度です。

養子縁組には、2種類あります。

普通養子と特別養子です。

子どものいない夫婦が養子縁組をする、配偶者の連れ子と養子縁組するといったことは日常的に聞くことあります。

一般的に、単に「養子」と言ったら、普通養子を指していることがほとんどです。

普通養子は、縁組後も実親との親子関係が継続します。

普通養子は、養親を相続するし実親を相続します。

普通養子は、実親との親子関係が継続します。

②特別養子は実親との親子関係が終了する

特別養子は、縁組後に実親との親子関係が終了します。

特別養子縁組をすることは、親子の縁が切れることです。

親子の縁を切る重大な決定だから、厳格な要件で家庭裁判所が判断します。

実の父母による著しい虐待がある場合やその他特別の事情がある場合で、かつ、子の利益のため特に必要があるときに、認められます。

特別養子は、養親を相続しますが実親は相続しません。

特別養子は、実親との親子関係が終了します。

③養子が死亡しても養子縁組は終了しない

養子縁組は、養親と養子が合意して市町村役場に届出をします。

養子縁組の解消は、養親と養子が合意して市町村役場に届出をします。

養親と養子のどちらかが死亡しても、何もしなければ養子縁組は終了しません。

養親と養子のどちらかが死亡しても、親子関係は続きます。

養子が死亡しても、養子縁組は終了しません。

2養子縁組で代襲相続

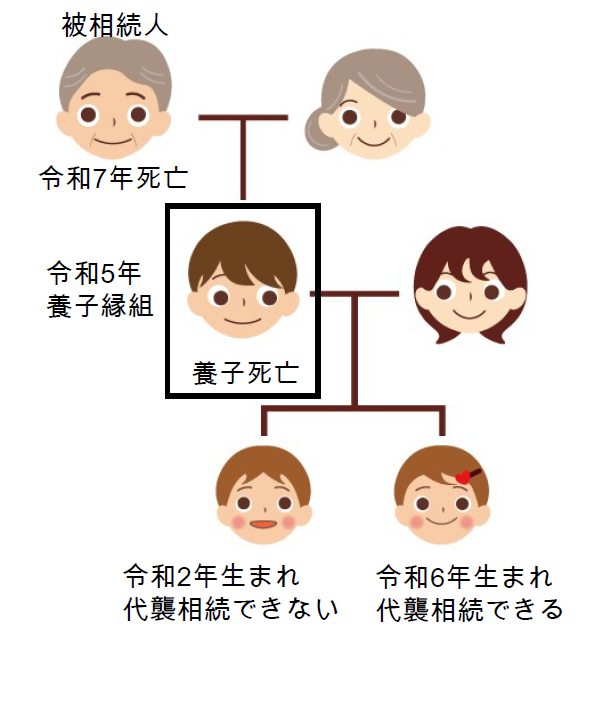

①養子縁組後に出生した子どもは代襲相続ができる

相続が発生したら、相続人が相続します。

相続人になる人は、法律で決められています。

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

相続人になるはずだった子どもが被相続人より先に死亡することがあります。

相続人になるはずだった子どもの子どもが相続します。

代襲相続とは、相続人になるはずだった人の子どもが相続することです。

養子は、養親の子どもです。

養親に相続が発生したら、養子は相続人になります。

相続人になるはずの養子が被相続人より先に死亡することがあります。

相続人になるはずだった養子の子どもが相続します。

代襲相続ができるのは、養子縁組後に出生した子どものみです。

養子縁組後に出生した子どもは、養親の卑属になるからです。

養子縁組後に出生した養子の子どもは、代襲相続ができます。

②養子縁組前に出生した子どもは代襲相続ができない

養子縁組をしたときに、子どもがすでに出生していることがあります。

養子の連れ子は、代襲相続をすることができません。

養子縁組前に出生した子どもは、養親の卑属にならないからです。

養子縁組前に出生した養子の子どもは、代襲相続ができません。

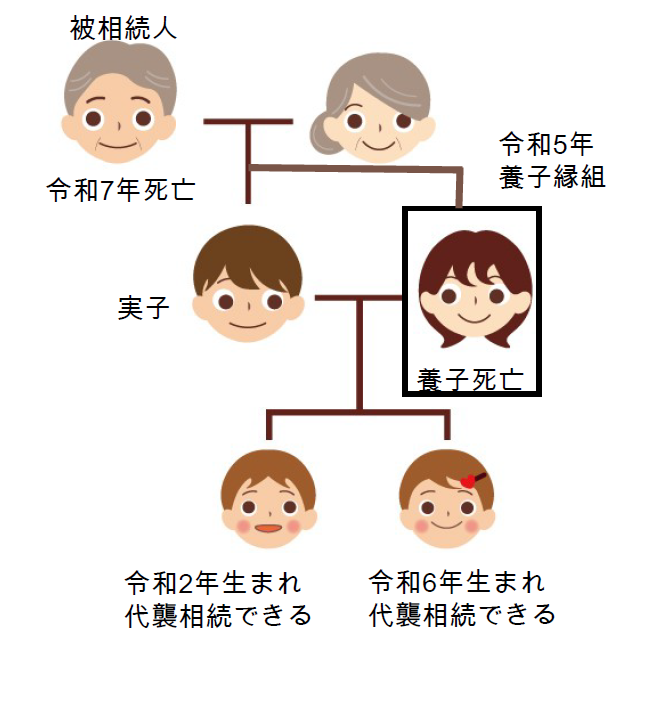

③養子の子どもが実子の子ども

実子の配偶者と養子縁組をすることがあります。

養子の子どもは、実子の子どもです。

相続人になるはずの養子が被相続人より先に死亡することがあります。

相続人になるはずだった養子の子どもが相続します。

養子縁組後に出生した子どもは、代襲相続をすることができます。

養子縁組前に出生した子どもは、代襲相続をすることができます。

養子の子どもは、実子の子どもだからです。

養子縁組前に出生しても養子縁組前に出生しても、養親の卑属になるからです。

養子の子どもが実子の子どもである場合、養子縁組の前後不問で代襲相続をすることができます。

④死後離縁で代襲相続しない

養親と養子のどちらかが死亡しても、何もしなければ養子縁組は終了しません。

死後離縁とは、養親と養子のどちらかが死亡した後に養子縁組を解消することです。

養親が死亡した後に死後離縁をしても、養子は相続人です。

死後離縁をした後に養親の親が死亡した場合、養子は代襲相続しません。

死後離縁によって、養子縁組は終了したからです。

死後離縁で、代襲相続しません。

⑤特別養子になると実親の代襲相続をしない

特別養子は、実親との親子関係が終了します。

実親が死亡しても、特別養子は相続しません。

実親が死亡した後に実親の親が死亡することがあります。

被相続人である実親の親から見ると、実親は子どもです。

相続人になるはずだった子どもが被相続人より先に死亡したと言えます。

相続人になるはずだった子どもの子どもが相続します。

特別養子は、代襲相続をしません。

特別養子は、実親との親子関係が終了しているからです。

相続人になるはずだった子どもの子どもではありません。

特別養子になると、実親の代襲相続をしません。

3代襲相続の注意点

注意①養子縁組をした孫は代襲相続ができる

被相続人が孫と養子縁組をすることがあります。

養子は、養親の子どもになります。

養子縁組をして被相続人の子どもになっても、孫であることは変わりません。

孫である身分と子どもの身分を持っています。

被相続人の実子が孫の実親です。

被相続人の実子である孫の実親が被相続人より先に死亡することがあります。

相続人になるはずだった子どもが先に死亡したから、子どもの子どもが相続します。

養子になった孫は、子どもの子どもです。

養子になった孫は、代襲相続人になります。

養子になった孫は、被相続人の子どもの立場で相続し、代襲相続人の立場で相続します。

被相続人の子どもの立場で相続するから、代襲相続人の立場で相続できないといったルールはありません。

養子と実子に、区別はないからです。

養子になった孫には、子どもの相続分と孫の相続分があります。

代襲相続の注意点1つ目は、養子縁組をした孫は代襲相続ができる点です。

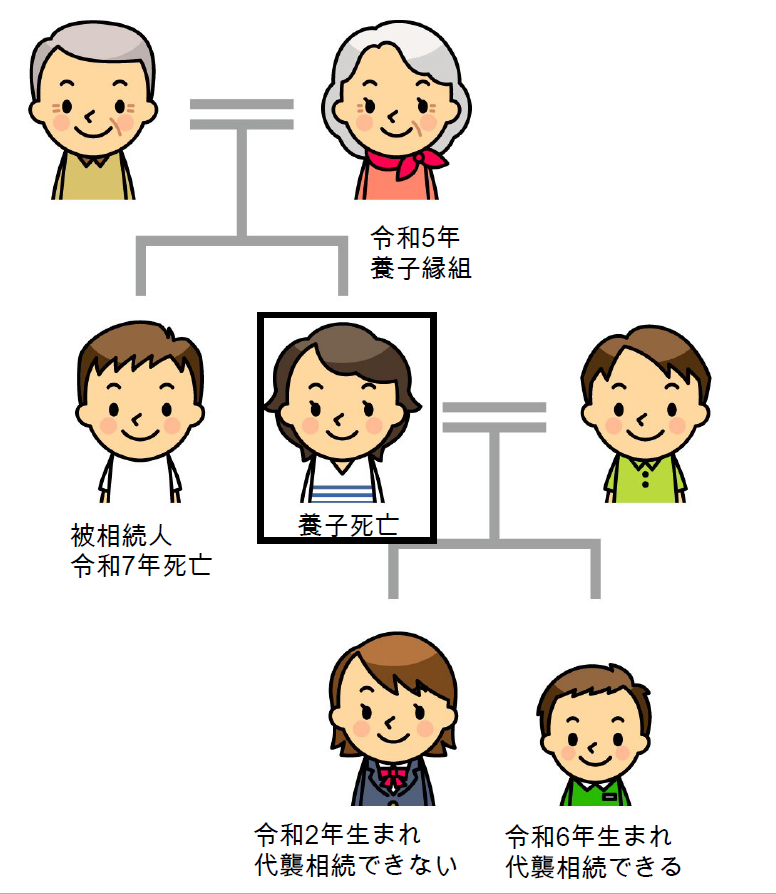

注意②養子縁組で兄弟姉妹になると代襲相続

被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。

被相続人の親が養子縁組をしていることがあります。

親の養子は、兄弟姉妹です。

養子縁組で、兄弟姉妹になります。

相続人になるはずの兄弟姉妹が被相続人より先に死亡することがあります。

相続人になるはずだった兄弟姉妹の子どもが相続します。

被相続人の親と養子縁組をして兄弟姉妹になった場合、養子縁組前に出生した子どもは代襲相続をすることができません。

養子縁組前に出生した子どもは、養親の卑属にならないからです。

養子縁組後に出生した子どもは代襲相続をすることができます。

代襲相続の注意点2つ目は、養子縁組で兄弟姉妹になると代襲相続ができるときと代襲相続できないときがある点です。

注意③代襲相続人は遺産分割協議に参加する

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定する必要があります。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方について相続人全員でする話合いです。

代襲相続人は、遺産分割協議に参加する必要があります。

代襲相続人を含めないで遺産分割協議をしても、無効です。

代襲相続の注意点3つ目は、代襲相続人は遺産分割協議に参加する点です。

注意④代襲相続人が相続放棄

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄をするか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。

家庭裁判所から相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

代襲相続の注意点4つ目は、代襲相続人は相続放棄が必要になる点です。

4代襲相続する条件

①代襲相続が発生する原因

(1)相続人になるはずだった人が死亡

相続が発生したときには元気だった人が相続手続中に死亡したときは、代襲相続ではありません。

相続が発生したときには元気だった人が相続手続中に死亡したときは、数次相続です。

数次相続では、死亡した相続人の相続人が相続します。

代襲相続と数次相続では、相続手続に参加する人が異なります。

代襲相続が発生する原因1つ目は、相続人になるはずだった人が死亡したときです。

(2)相続人が廃除

相続人廃除とは、被相続人の意思で、相続人の資格を奪う制度です。

相続人廃除は家庭裁判所に申立てをして、家庭裁判所が判断します。

相続人が被相続人に対して重大な侮辱をしたり虐待をしたと家庭裁判所に認められた場合、廃除されます。

単なる親子げんかや相続人が気に入らないなどで、廃除は認められません。

家庭裁判所で廃除が認められた場合、代襲相続が発生します。

代襲相続が発生する原因2つ目は、相続人が廃除されたときです。

(3)相続人が欠格

欠格とは、相続人としてふさわしくない人の相続資格を奪う制度です。

欠格になる理由は、法律で決められています。

主な理由は、被相続人を殺害したり、殺害しようとしたり、遺言書を偽造したり、遺言書を隠したりしたなどです。

相続人としてふさわしくない理由に該当した場合、相続資格を失います。

相続人が欠格になったら代襲相続が発生します。

代襲相続が発生する原因3つ目は、相続人が欠格になったときです。

②子どもの子孫は何代でも代襲相続

相続人になるはずだった人を被代襲者と言います。

被相続人の子どもが被代襲者の場合、被相続人の子どもの子どもが代襲相続人になります。

子どもの子どもも被相続人より先に死亡した場合、子どもの子どもの子どもが代襲相続人になります。

相続人になるはずだった人の子どもの子どもが相続することを再代襲相続と言います。

被代襲者が子どもや子どもの子孫の場合、再代襲相続に制限はありません。

子どもの子孫は、何代でも代襲相続をすることができます。

③兄弟姉妹の代襲相続は一代限り

相続人になるはずだった兄弟姉妹が先に死亡した場合、兄弟姉妹の子どもが代襲相続をします。

兄弟姉妹の代襲相続は、一代限りです。

兄弟姉妹の子どもが被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹の子どもの子どもは代襲相続をすることができません。

被代襲者が兄弟姉妹の場合、再代襲相続はできません。

昭和23年1月1日から昭和55年12月31日に開始した相続については、再代襲相続ができました。

兄弟姉妹の代襲相続は、一代限りです。

5代襲相続がある相続を司法書士に依頼するメリット

相続が発生すると、被相続人のものは相続財産になります。

相続財産は相続人全員の共有財産ですから、分け方を決めるためには相続人全員の合意が必要です。

相続人の一部を含めない合意や相続人でない人を含めた合意は無効になります。

相続財産の分け方の話し合いの前提として、相続人の確定はとても重要です。

代襲相続や数次相続が発生している場合、一挙に難易度が上がります。

インターネットが普及したことで、多くの情報を手軽に得ることができるようになりました。

簡単に情報発信ができるようになったこともあって、適切でない情報も有益な情報もたくさん出回っています。

相続の専門家と名乗っていながら、適切でないアドバイスを見かけることも度々あります。

代襲相続や数次相続が発生している場合、信頼できる専門家のサポートが欠かせません。

スムーズに相続手続を行いたい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。