このページの目次

1遺言書で延命治療は拒否できない

①遺言者の死亡時に遺言書の効力発生

病気やけがなどで回復の見込みがなくなった後も、治療が続けられることがあります。

延命治療とは、生命維持を目的に行われる治療です。

具体的には、人工呼吸器による呼吸管理や点滴や胃ろうなどによる栄養管理などの医療行為を指します。

延命治療には、苦痛を伴うことがあります。

意識を失った後も延命治療が続けられることで、自分らしさが失われると感じるかもしれません。

自分らしさを維持するため、延命治療を拒否したいというニーズがあります。

延命治療を拒否するために遺言書を作成するのは、意味がありません。

遺言書で、延命治療を拒否できません。

遺言書は、遺言者が死亡したときに効力が発生します。

遺言者が生きている間は、効力がありません。

延命治療は、生きている間に行われるものです。

遺言書は遺言者が死亡した後に効力が発生するから、延命治療を拒否することができません。

②遺言事項は法律で決められている

遺言書は、厳格な書き方ルールがあります。

遺言書に書くことで法律上意味がある事項は、法律で決められています。

遺言書に書くことで法律上意味がある事項を遺言事項と言います。

遺言事項は、次のとおりです。

(1)財産に関すること

(2)身分に関すること

(3)遺言執行に関すること

(4)それ以外のこと

延命治療は拒否することは、遺言事項にありません。

遺言書には、法律上意味がないことを書くことができます。

例えば、家族への感謝の気持ちや家族仲良く幸せに暮らして欲しいなどの気持ちです。

家族仲良く幸せに暮らして欲しい気持ちに、法的な拘束力はもちろんありません。

延命治療は拒否することを書いても、法的効力はありません。

③遺言書は死亡後に開封される

遺言書は、プライベートな内容が書かれています。

遺言者本人が積極的に家族に見せることは、あまりありません。

家族にとっても、遠慮して見ないことが多いでしょう。

封筒に入った自筆証書遺言は、相続発生後に家庭裁判所で開封してもらいます。

法務局保管の自筆証書遺言は、相続発生後に遺言書保管事実証明書や遺言書情報証明書の発行請求をすることができます。

公正証書遺言は、相続発生後に相続人が謄本請求をすることができます。

遺言者の生前は、家族が遺言書の内容を知らないことが大部分でしょう。

遺言書に延命治療を拒否すると書いても、生前に家族は気づきません。

家族から延命治療を拒否する希望を伝えてもらうことができません。

2尊厳死宣言公正証書で延命治療拒否を表示する

①尊厳死と安楽死はちがう

延命治療を拒否することを、安楽死や尊厳死と表現することがあります。

安楽死と尊厳死には、さまざまな見解があります。

大きな苦痛を伴いながら過剰な延命治療を受け続けることは、自分らしくないとも考えられます。

尊厳死は、過剰な延命治療を行わずに尊厳を保持しつつ自然な死を迎えるものです。

尊厳死は、死に至るまでの方法と言えます。

尊厳死を直接認める法律はありません。

日本医師会や学会などは、尊厳死を認める意見です。

安楽死は、激しい苦痛から解放されるために薬剤などを使って積極的に死を迎えるものです。

安楽死は、死を選択することと言えます。

尊厳死では、本人の意思と緩和ケアによる生命の質の確保が前提になります。

②延命治療の拒否は意思表示が重要

尊厳死では、本人の意思が重視されます。

多くの場合、延命治療を受けるか受けないか判断する場面において本人が意志表示をすることはできません。

意識がもうろうとしていたり話ができなかったりするためです。

延命治療の拒否を希望する場合、あらかじめ医師や家族に意思を伝えておく必要があります。

終末期における治療に関してする意思表示を一般的にリビングウィルと言います。

医師や家族が本人の希望を知らなかった場合、延命治療を選択するでしょう。

③公正証書は信用がある

公正証書は、公証人が作成する公文書です。

公証人は、法律の専門家です。

公正証書は公証人が関与して作られるから、高い信用力があります。

公証人の前で延命治療を拒否することを宣言し、公正証書にすることができます。

延命治療の拒否は、医師にとっても悩ましい問題です。

延命治療を行わないと、死期を早めることになるでしょう。

延命治療を行わない判断や延命治療を中止する決定について、家族が不満に思う可能性があります。

家族が本人の希望を知らなかった場合、医師に強く抗議するでしょう。

大きなトラブルに発展することをおそれて、延命治療を行うことになるでしょう。

公正証書を作成する場合、公証人が本人確認と本人の意思確認をします。

公正証書を作成した後は、公正証書原本は公証役場で厳重保管されます。

本人が尊厳死を希望する意思があることを公正証書で示すことができます。

公正証書には、高い信用があります。

④治療を続けるか医師が判断

現在の日本では、尊厳死は法制化されていません。

延命治療を拒否する意思表示をしても、治療をする判断は医師に委ねられています。

一部の医師が回復の見込みがなくなったと言っても、他の医師は回復の見込みがあると判断するかもしれません。

同じ治療をしても、救命治療であるか延命治療であるか区別することはできないでしょう。

尊厳死宣言公正証書を見せて意思表示をした場合、医師は本人の強い意志があると判断するでしょう。

日本医師会や学会などは、尊厳死を容認しています。

本人の強い意思を尊重する判断をしやすくなるでしょう。

日本尊厳死協会のアンケート結果によると、尊厳死宣言を示したことによる尊厳死の認容率は9割を超えています。

尊厳死宣言公正証書に法律上の効力はなくても、医師や家族に意思表示をする意味があると言えます。

3尊厳死宣言公正証書を作る方法

①尊厳死宣言公正証書の作成の流れ

尊厳死宣言公正証書の作成の流れは、次のとおりです。

(1)尊厳死宣言公正証書の原案作成

(2)公証役場に提出して打合せ

(3)公証人の面談予約

(4)尊厳死宣言公正証書の作成

(5)尊厳死宣言公正証書の正本と謄本の受領

公証役場の混雑状況によりますが、原案作成から公正証書作成まで1か月程度かかります。

②尊厳死宣言公正証書の必要書類

尊厳死宣言公正証書を作成する場合、次の書類のうちいずれかが必要になります。

(1)印鑑登録証明書と実印

(2)運転免許証と認印

(3)パスポートと認印

(4)マイナンバーカードと認印

(5)その他の顔写真入り公的証明書と認印

③公証役場に手数料がかかる

尊厳死宣言公正証書を作成する場合、公証役場に手数料を支払う必要があります。

手数料は、作成手数料と謄本代で15000円程度です。

公証役場に出向くことができない場合、公証人に出張してもらうことができます。

出張してもらうときは、10000円程度加算されます。

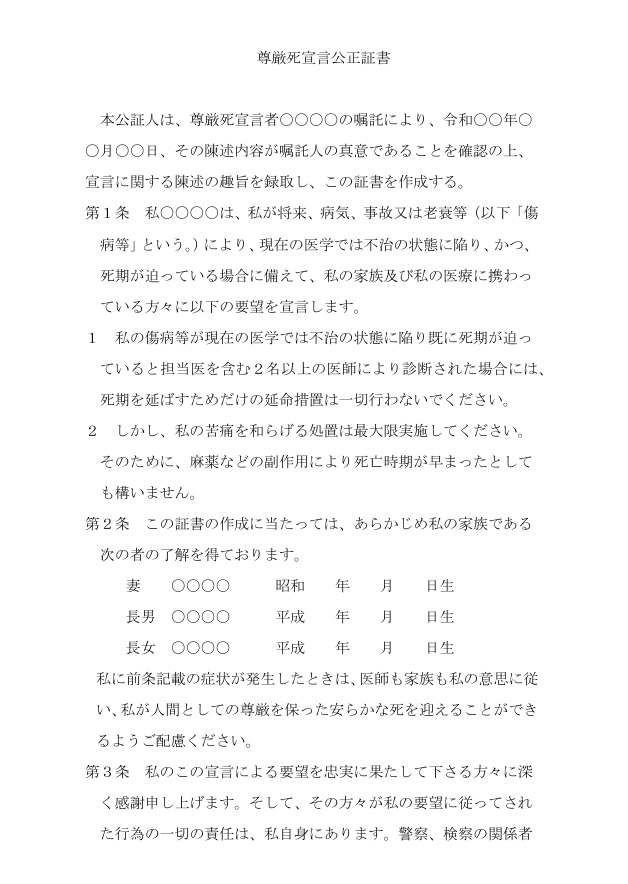

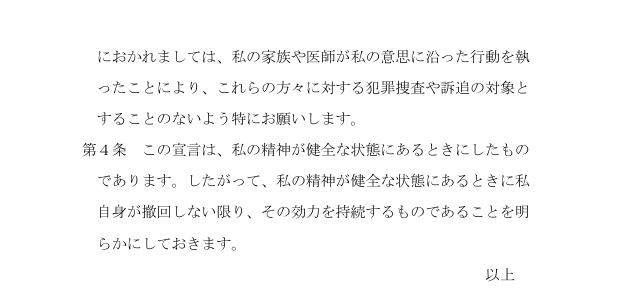

④尊厳死宣言公正証書の文例

4尊厳死宣言公正証書と公正証書遺言の同時作成がおすすめ

尊厳死宣言は、終末期の医療に対する意思決定です。

自分自身の生き方を考えているでしょう。

自分の財産は、生きている間は自分で自由に処分することができます。

自分が死亡した後、だれに引き継がせるか自由に決めることができます。

遺言書は、遺言者の意思を示すものです。

尊厳死宣言公正証書と公正証書遺言は、どちらも公証人の関与で作成します。

尊厳死宣言公正証書を作成するのなら、公正証書遺言を一緒に作成するといいでしょう。

公証役場と打合せをするのも公証役場に出向くのも、まとめて済ませることができるからです。

尊厳死宣言公正証書と公正証書遺言の同時作成がおすすめです。

5尊厳死宣言を司法書士に依頼するメリット

生前対策=相続「税」対策の誤解から、生前対策をする人はあまり多くありません。

争族対策として有効な遺言書ですら、死亡者全体からみると10%未満です。

尊厳死宣言は、人間としての尊厳を維持したいという希望を文書にしたものです。

家族は元気だったときの姿を知っているから、ベッドに横たわるだけの姿を見ると動揺します。

回復の見込みのない状態だと分かっていても、判断ができません。

大きな苦痛を伴うことを知っていても、どうするかを判断したくない気持ちになるでしょう。

何も判断したくない、判断を先延ばししたいという気持ちから、延命治療が続けられます。

延命治療が続けられれば、苦痛も続きます。

延命治療が続く間、本人も苦痛が続き、見ている家族も苦痛が続くのです。

家族は、後々になっても、本人を苦しめてしまったのではないかと後悔するのです。

尊厳死宣言は、自己決定権を尊重するものです。

自分がどのような治療や措置を受けたいのか、どのような治療や措置を受けたくないのか、どのような最期を迎えたいのか意思を示すものです。

家族は、本人の意思をかなえてあげることができると救われます。

自分自身のためにも、大切な家族のためにも、意思を示してあげましょう。

大切な家族に面倒をかけないために尊厳死宣言書を作成したい方は、すぐに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。