このページの目次

1登記簿謄本を取得して権利関係を確認する

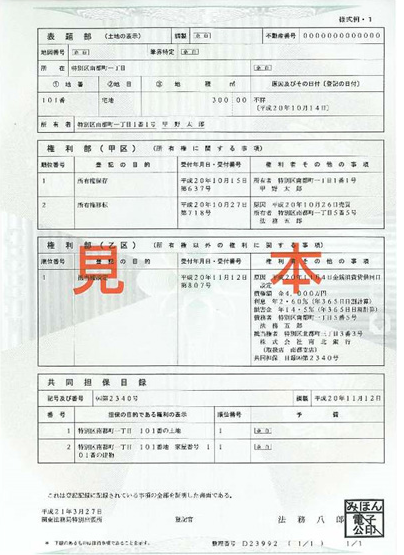

①登記簿謄本と履歴事項全部証明書は同じもの

登記簿とは、法務局に備えてある帳簿のひとつです。

日本中には、たくさんの土地や建物が存在します。

ほとんどの土地や建物が登記簿に記録されています。

登記簿を見ると、不動産の権利関係を確認することができます。

売買などで不動産を取得した場合、すぐに登記を申請します。

登記がされていないと、権利主張ができないからです。

せっかく購入した不動産なのに、見知らぬ人が自分のものだから出て行って欲しいと言われことがあります。

登記がしてあれば、自分のものだから出て行かないと言い返すことができます。

登記がされていないと、追い出されるかもしれません。

登記簿謄本とは、登記簿の内容の証明書です。

登記簿謄本を取得すると、「履歴事項全部証明書」と記載されています。

履歴事項全部証明書は、登記簿謄本の正式な名称です。

登記事項証明書という呼び方をすることもあります。

履歴事項全部証明書、登記簿謄本、登記事項証明書は、同じものです。

②遺産分割協議書に登記簿謄本の内容を記載

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定する必要があります。

遺産分割協議書とは、相続人全員の合意内容の証明書です。

遺産分割協議書は、相続手続をするときに相続手続先に提出します。

遺産分割協議書を作成するときは、客観的に分かるように書くことが重要です。

不動産を特定するため、遺産分割協議書には登記簿謄本の内容を記載します。

③登記申請書に登記簿謄本の内容を記載

被相続人が不動産を保有していた場合、不動産の名義変更をします。

相続登記とは、相続による不動産の名義変更です。

不動産の所在地の法務局に対して、相続登記を申請します。

相続登記の申請書に、名義変更の対象になる不動産を記載します。

土地は、所在、地番、地目、地積を記載します。

不動産を特定するため、登記申請書には登記簿謄本の内容を記載します。

④相続登記で登記簿謄本は提出不要

相続登記をする場合、たくさんの書類が必要になります。

遺言書がない一般的な相続登記で必要になる書類は、次のとおりです。

(1)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

(2)相続人の現在戸籍

(3)被相続人の住民票の除票

(4)不動産を相続する人の住民票

(5)遺産分割協議書

(6)相続人全員の印鑑証明書

(7)不動産の評価証明書

相続登記をする場合、登記簿謄本を準備します。

登記簿謄本で、権利関係を確認する必要があるからです。

登記簿謄本は内容を確認するだけで、登記申請の必要書類ではありません。

登記簿は、法務局に備えてある帳簿だからです。

被相続人の財産なのに、被相続人名義になっていないかもしれません。

被相続人の名義ではあるものの、古い住所や古い氏名のままであるかもしれません。

古い住所や古い氏名のままである場合、死亡時の住所や氏名までの移り変わりを証明する必要があります。

古い住所や古い氏名のままであると、客観的には別人であると判断されてしまうからです。

登記簿謄本は内容を確認するだけで、登記申請の必要書類ではありません。

2窓口請求で登記簿謄本を取得する方法

①日本中どこの法務局でも取得できる

登記簿とは、法務局に備えてある帳簿のひとつです。

登記簿謄本は、法務局で取得することができます。

以前は、登記簿という紙の帳簿でした。

現在では、オンライン化されたデータベースです。

相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に対して申請します。

登記簿謄本は、日本中どこの法務局で請求しても取得することができます。

例えば、愛知県内には、名古屋法務局本局の他に、13の支局・出張所があります。

さらに、瀬戸法務局証明サービスセンターと蒲郡法務局証明サービスセンターがあります。

名古屋法務局本局・支局・出張所・証明サービスセンターで、日本中の不動産の登記簿謄本を取得することができます。

不動産の所在地に関わらず請求することができるから、とても便利です。

登記簿謄本は、日本中どこの法務局でも取得することができます。

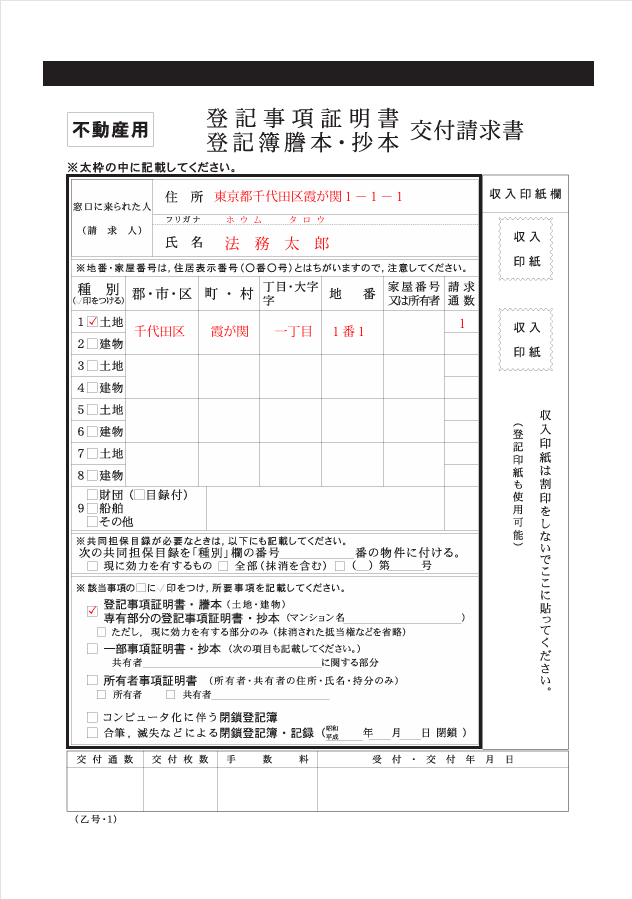

②窓口に請求書を提出

請求書は、法務局の窓口に備えてあります。

必要事項を記載して、窓口に提出します。

土地の登記簿謄本を請求する場合、所在、地番を記載します。

建物の登記簿謄本を請求する場合、所在、家屋番号を記載します。

登記簿謄本を請求するときは、請求する不動産を特定する必要があるからです。

土地や建物の所在は、住所とは別物です。

登記簿謄本を取得するために、あらかじめ所在と地番や所在と家屋番号を調べておく必要があります。

不動産を保有している場合、固定資産税を納めているでしょう。

固定資産税の納税通知書に、所在と地番や所在と家屋番号が記載されています。

法務局の窓口で、住所から所在と地番や所在と家屋番号を調べてもらうこともできます。

まず窓口に請求書を提出します。

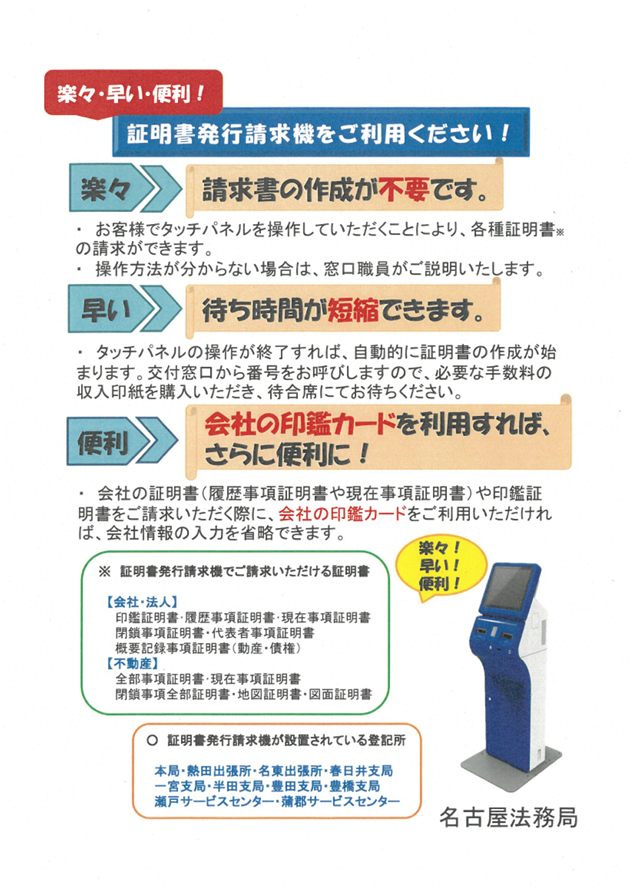

③法務局にある証明書発行請求機で申請できる

登記簿謄本は、証明書発行請求機で請求することができます。

証明書発行請求機を利用すると、申請書を手書きする必要がありません。

タッチパネル式で、直接入力することができます。

証明書発行請求機で交付される番号票と引き換えに、登記簿謄本を取得することができます。

法務局にある証明書発行請求機で、申請することができます。

④だれでも登記簿謄本を取得できる

登記簿を見ると、不動産の権利関係を確認することができます。

不動産の権利関係を確認するため、登記簿は公開されています。

だれでも手数料を払って手続をすれば、不動産の登記簿謄本を取得することができます。

所有者や相続人以外の第三者が登記簿謄本を取得することができます。

例えば、不動産を購入しようと検討中の人は、その不動産の権利関係に強い関心があるでしょう。

登記がされていると、権利主張をすることができます。

例えば、抵当権が登記されている不動産には、抵当権者が権利主張をすることが考えられます。

抵当権は、返済を滞らせたときに不動産を取り上げて売却することができる権利です。

せっかく購入した不動産を取り上げられたら、がっかりするでしょう。

抵当権が登記されている不動産を購入するのは、避けた方が賢明でしょう。

不動産の登記簿謄本は、だれでも取得することができます。

⑤手数料1通600円は収入印紙で納入

登記簿謄本を取得するとき、法務局に手数料を納める必要があります。

登記簿謄本の発行手数料は、1通600円です。

不動産に権利関係がたくさん記録されている場合、1通の登記簿謄本がたくさんの枚数になるでしょう。

50枚を超える登記簿謄本は、50枚ごとに100円加算されます。

発行手数料は、収入印紙で納入します。

収入印紙は、郵便局、コンビニエンスストア、法務局の収入印紙売りさばき窓口で購入することができます。

請求書を窓口に提出して発行されるまでの待ち時間に、収入印紙を購入すると効率的です。

手数料1通600円は、収入印紙で納入します。

⑥発行まで10分程度

請求書を窓口に提出してから発行されるまでは、およそ10分程度です。

3郵送請求で登記簿謄本を取得する方法

①請求書はダウンロードできる

登記簿謄本は、郵送で請求することができます。

申請書は、法務局のホームページからダウンロードすることができます。

所在と地番や所在と家屋番号は、電話で法務局に確認することができます。

地番や家屋番号を確認する場合、管轄の法務局に電話する必要があります。

法務局の管轄は、法務局のホームページで調べることができます。

登記簿謄本の請求書は、ダウンロードすることができます。

②最寄りの法務局へ郵送

登記簿謄本の請求書は、最寄りの法務局に郵送で提出することができます。

登記簿謄本の請求書は、普通郵便で提出しても差し支えありません。

できればレターパックなど、記録が残る郵便が安心です。

登記簿謄本の請求書は、管轄法務局へ郵送します。

③手数料1通600円と返信用郵便料を負担

登記簿謄本を郵送で請求する場合、手数料は窓口請求するときと同じです。

現金を同封して、請求することはできません。

郵送請求をする場合、返送先を記載した返信用の封筒を同封します。

返信用封筒に返信用の郵便切手を貼っておきます。

登記簿謄本の郵送請求では、手数料1通600円と返信用郵便料を負担します。

④発行までに1週間程度

請求書を郵送で提出してから発行されるまでは、およそ1週間程度です。

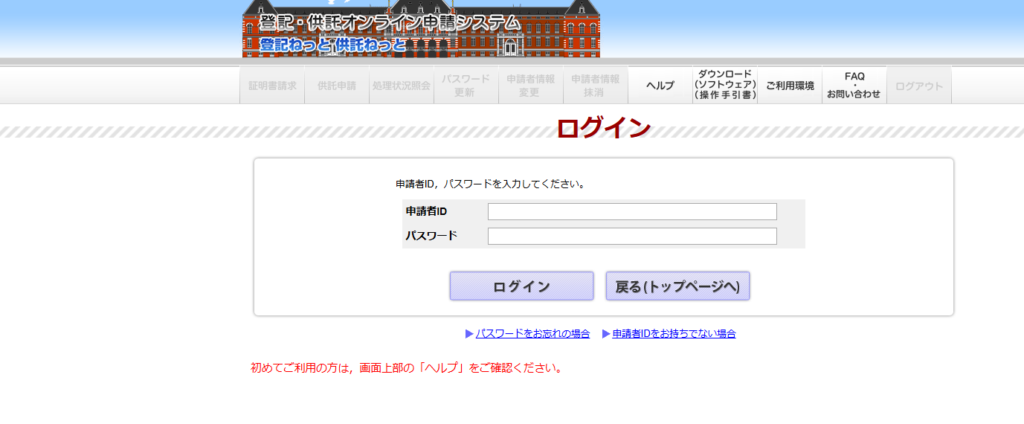

4オンライン請求で登記簿謄本を取得する方法

①スマートフォンで請求できる

登記簿謄本は、インターネットを利用してオンラインで請求することができます。

自宅などのパソコンやスマートフォンを使って請求できるから、とても便利です。

法務局に出向いて窓口請求する場合、平日の昼間に行く必要があります。

オンライン申請をする場合、夜9時まで請求することができます。

自宅などのパソコンやスマートフォンを使って、請求することができます。

②受取方法は選択できる

登記簿謄本をオンライン請求しても、登記簿謄本は紙で発行されます。

登記簿謄本のデータがオンライン交付されることはありません。

紙で発行された登記簿謄本の受取方法は、選択することができます。

法務局の窓口で受け取る方法と郵便で受け取る方法です。

オンライン申請をする場合、受取方法は選択することができます。

③受取方法で手数料がちがう

オンライン請求をする場合、登記簿謄本の発行手数料は受取方法によって異なります。

郵便で受取る場合、1通500円です。

窓口で受取る場合、1通480円です。

50枚を超える登記簿謄本は、50枚ごとに100円加算されます。

オンライン請求では、受取方法によって手数料が異なります。

④手数料はペイジーで納入

オンライン請求をする場合、発行手数料はペイジーで納入します。

窓口受け取りをする場合でも、現金や収入印紙で納入することはできません。

ペイジーとは、パソコンやスマートフォンから支払ができる決済システムです。

ペイジー対応のATMで、納入することもできます。

スマートフォン1台あれば、登記簿謄本の請求と手数料の納入ができるからとても便利です。

手数料は、ペイジーで納入します。

⑤窓口受取なら即日発行

オンラインで請求して窓口受取をする場合、ほとんど待ち時間はないでしょう。

法務局へ移動する途中でスマートフォンから請求して手数料を納入すると、効率的です。

窓口受取なら、即日発行されます。

⑥オンライン請求できないケースがある

登記簿のほとんどは、オンライン化されたデータベースです。

さまざまな事情から、現在でもオンライン化されていない登記簿があります。

オンライン化されていない登記簿は、オンライン請求ができません。

わずかですが、オンライン請求できないケースがあります。

5相続登記を司法書士に依頼するメリット

相続が発生すると、相続人は悲しむ暇もなく相続手続に追われます。

ほとんどの人は相続手続は不慣れで、聞き慣れない法律用語で疲れ果ててしまいます。

インターネットの普及で多、くの人は簡単に多くの情報を手にすることができるようになりました。

正しい情報も適切でない情報も、同じように混じっています。

相続登記はカンタンにできる、ひとりでできたという記事も散見されます。

不動産は、重要な財産であることも多いでしょう。

登記手続は、一般の方から見ると些細なことと思えるようなことでやり直しになります。

法務局の登記手続案内を利用すれば、シンプルな事例の申請書類などは教えてもらえます。

通常と異なる事例に関しては、わざわざ説明してくれません。

司法書士などの専門家から見れば、トラブルのないスムーズな相続手続であっても、知識のない一般の方はへとへとになってしまいます。

シンプルな事例とは言えない事情がある場合、申請を取下げてやり直しになることが多いでしょう。

司法書士は、登記の専門家です。

スムーズに相続登記を完了させたい方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。