このページの目次

1公正証書遺言は安心確実

①公正証書遺言は公証人が取りまとめる

公正証書遺言とは、遺言内容を公証人に伝え公証人が書面に取りまとめる遺言書です。

公証人は、本人確認のうえ本人の意思確認をして遺言書を作成します。

公証人は、法律の専門家です。

遺言内容を適切に遺言書にまとめるから、書き方ルールの違反になることは考えられません。

公証人が関与するから、公正証書遺言は安心確実です。

②家庭裁判所の検認不要

検認手続とは、家庭裁判所で遺言書を開封して確認してもらう手続です。

検認手続は、偽造や改ざんを防止するための手続です。

公正証書遺言は、家庭裁判所の検認手続が不要です。

公正証書遺言を作成したら、公証役場で厳重保管されます。

相続人らの手に渡らないから、偽造や改ざんがあり得ません。

偽造や改ざんでトラブルにならないから、公正証書遺言は安心確実です。

③遺言者が死亡しても公証役場は通知しない

公正証書遺言を作成した遺言者が死亡した場合、公証役場は何も通知しません。

遺言者が死亡しても、公証役場に届出るルールはありません。

公証役場は、遺言者が死亡したか分かりません。

公証役場は、遺言者の相続人がだれなのか分かりません。

公証役場の仕事は、公正証書遺言を作成して保管することです。

2遺言執行者が遺言書の内容を実現する

①相続手続は遺言執行者におまかせできる

遺言書は、作成するだけでは意味がありません。

遺言書の内容は、自動で実現するわけではないからです。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。

遺言執行者がいると、遺言者にとって安心です。

遺言執行者が確実に遺言書の内容を実現してくれるからです。

遺言執行者があると、相続人にとって安心です。

手間と時間がかかる相続手続をおまかせできるからです。

②遺言執行者は遺言書で指名できる

遺言執行者になれない人は、次のとおりです。

(1)未成年者

(2)破産者

遺言執行者は、遺言書で指名することができます。

遺言書を作成した時点で、未成年者であっても差し支えありません。

遺言執行者が欠格に該当するかどうかは、相続が発生した時点で判断します。

原則として、だれでも遺言執行者になることができます。

遺言執行者は、相続人や受遺者と同一で差し支えありません。

受遺者とは、遺言書で財産を引き継ぐ人です。

③遺言執行者の役割

(1)相続人に対し遺言内容を通知

遺言執行者が就任したら、就任したことを相続人全員に通知します。

就任通知と一緒に、遺言書の内容も通知します。

遺言執行者が遺言書の内容を通知することで、遺言執行の中立性と誠実性を示すことができます。

利害関係者が複数いる場合、遺言執行の中立性と誠実性は特に重要です。

(2)相続財産目録の作成

遺言執行者は遺言書の内容を実現する人だから、遺言書の内容以上の権限はありません。

遺言書の内容を実現するため、相続財産目録を作成します。

例えば「全財産を遺贈する」「全財産を相続させる」内容である場合、全財産を調査し財産目録を作成します。

「本遺言書に記載がない財産が見つかった場合」の記載があれば、全財産を調査し財産目録を作成します。

「不動産〇〇を遺贈する」内容である場合、他の財産を調査すると越権になるでしょう。

(3) 認知届・相続人廃除の申立て

認知とは、婚姻関係にないカップルの間に生まれた子どもについて自分の子どもと認めることです。

遺言書で、認知をすることができます。

遺言執行者が認知届を市区町村役場に提出します。

相続人廃除とは、相続人の相続権を奪う制度です。

遺言書で、相続人を廃除することができます。

遺言執行者が家庭裁判所に相続人廃除の申立てをします。

(4)財産の名義変更

預貯金は、遺言書の内容に従って預貯金口座の凍結解除をします。

不動産は、遺言書の内容に従って相続登記をします。

(5)遺産分配

不動産を遺贈をした場合、遺言執行者と受遺者の協力で所有権転登記をします。

遺言執行者は、遺言書の内容に従って財産を分配します。

(6)完了報告

必要に応じて、相続人らに遺言の執行状況を報告します。

遺言執行が完了したら、最終報告をします。

3公正証書遺言で遺言執行者がいない

①遺言執行者がいなくても遺言書は無効にならない

遺言書には、厳格な書き方ルールがあります。

書き方ルールに違反した遺言書は、無効になります。

遺言執行者を指名することは、書き方ルールにはありません。

遺言執行者がいなくても、遺言書は無効になりません。

②遺言執行者は辞退できる

遺言書は、遺言者がひとりで作成します。

言わば一方的に、遺言執行者に指名することができます。

遺言執行者に指名されても、自信がないかもしれません。

遺言執行者に指名されても、辞退することができます。

就任前は理由を明らかにすることなく、辞退ができます。

何となく気が進まないでも何となく不安でも、差し支えありません。

就任するのか辞退するのか分からないと、相続人が困ります。

速やかに返答するといいでしょう。

③相続人全員の協力で遺言書の内容を実現する

遺言執行者がいなくても、遺言書は無効になりません。

遺言書の内容は、相続人全員の協力で実現します。

相続人全員が協力できれば、遺言書の内容を実現させることができます。

④遺言執行者がいないと困ること

(1)相続手続が停滞

遺言執行者がいないと、相続人全員の協力で遺言書の内容を実現させます。

相続人全員の協力がないと、遺言執行ができなくなります。

一部の相続人が遺言書の内容に不満を持つことがあります。

不満がある相続人は、遺言書の内容の実現に協力してくれないでしょう。

例えば、預貯金の口座凍結解除では、相続人全員の実印による押印と印鑑証明書が必要です。

不動産の遺贈による所有権移転登記でも、相続人全員の実印による押印と印鑑証明書が必要です。

遺言執行者がいないと、あらゆる相続手続が停滞します。

(2)認知届・相続人廃除ができない

遺言書で認知をした場合、遺言執行者が認知届を提出します。

相続人全員の協力があっても、認知届を提出することはできません。

遺言書で相続人を廃除した場合、遺言執行者が相続人廃除の申立てをします。

相続人全員の協力があっても、相続人廃除の申立てを提出することはできません。

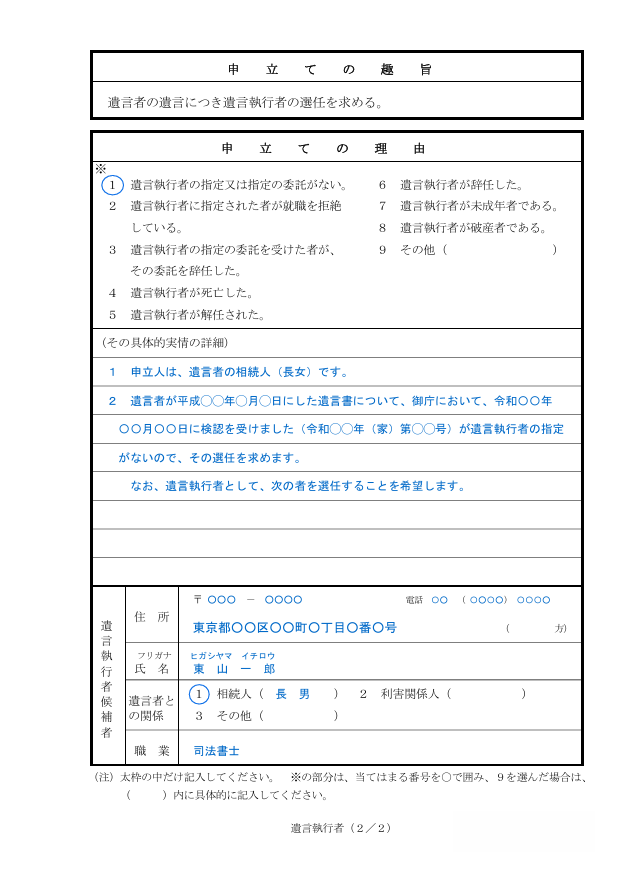

⑤家庭裁判所に遺言執行者選任の申立て

(1)遺言執行者がいないとき申立てができる

遺言執行者がいないと、相続手続が進められなくなることがあります。

遺言執行者がいないとき、遺言執行者選任の申立てをすることができます。

遺言者が遺言執行者を指名した場合、遺言者の意思を尊重すべきだからです。

家庭裁判所が遺言執行者を選任するのは、遺言者の意思を補う行為と言えます。

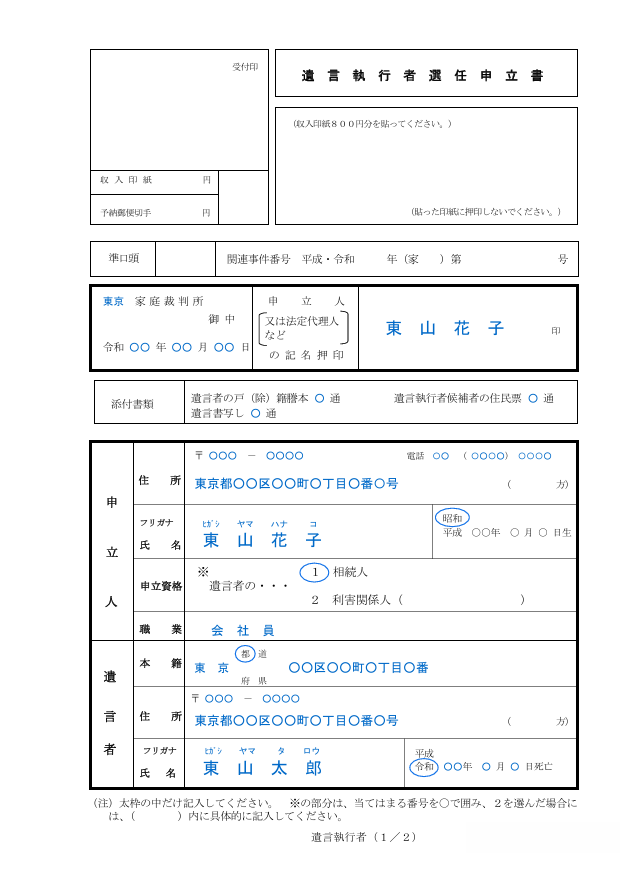

(2)申立先

申立先は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

最後の住所地は、遺言者の住民票で確認することができます。

家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。

(3)申立てができる人

申立てができる人は、利害関係人です。

例えば、次の人です。

・相続人

・遺言者の債権者

・遺贈を受けた人

(4)必要書類

遺言執行者選任の申立書に添付する書類は、次のとおりです。

・遺言者の死亡の記載がある戸籍謄本

・遺言執行者候補者の住民票または戸籍の附票

・遺言書の写し

・利害関係が分かる書類 相続人であることが分かる戸籍謄本等

遺言執行者選任の申立書は、裁判所のホームページからダウンロードすることができます。

検認手続などで提出済の書類があるときは、省略することができます。

(5)費用

遺言執行者選任の申立ての手数料は、遺言書1通につき800円です。

手数料は、申立書に収入印紙を貼付して納入します。

手数料の他に、連絡用の郵便切手を納入します。

郵便切手の額面や枚数は、家庭裁判所ごとに異なります。

(6) 候補者を立てることができる

遺言執行者は、家庭裁判所が選任します。

遺言執行者選任の申立てにおいて、遺言執行者の候補者を立てることができます。

遺言執行者の候補者を立てても、家庭裁判所は自由に遺言執行者を選任することができます。

候補者の適格性を家庭裁判所が判断するからです。

相続登記など専門的な手続が必要な場合、司法書士などの専門家を候補者に立てることが実務的です。

(7) 選任までの期間

遺言執行者選任の申立書を提出してから選任されるまで、1か月程度かかります。

4スムーズな遺言執行のための準備

①遺言者による準備で執行の実効性を高める

(1)公正証書遺言を選択

遺言書を作成する場合、公正証書遺言か自筆証書遺言を作成することがほとんどです。

自筆証書遺言とは、自分で書いて作る遺言書です。

法律の知識がないと、書き方ルールに違反してしまうでしょう。

書き方ルールに違反すると、遺言書が無効になります。

公正証書遺言は、安心確実です。

公正証書遺言を選択することで、スムーズな遺言執行につなげることができます。

(2)財産の具体的記載

遺産分割の対象になる財産は、具体的に記載します。

確実に特定できないと、スムーズに相続手続が進められなくなるからです。

(3)遺言書に記載のない財産条項

遺言書に記載のない財産が見つかることがあります。

遺言書に記載のない財産が見つかった場合、遺産分割協議が必要です。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方を決めるため相続人全員でする話し合いです。

「本遺言書に記載のない財産は相続人〇〇に相続させる」などの条項があると、スムーズに遺言執行をすることができます。

(4)遺言執行者の指名

遺言書を作成するときに、遺言執行者を指名することがおすすめです。

遺言執行者になる人にあらかじめ依頼しておくと、就任承諾がスムーズです。

遺言執行には、法律の知識が必要になることが多いでしょう。

司法書士などの専門家に依頼するのがおすすめです。

(5)付言事項

付言事項とは、遺言書に記載しても法律上効力がない事柄です。

遺言書に家族への感謝の気持ちや幸せに過ごして欲しい希望を書くことができます。

付言事項で、家族の感情に配慮したメッセージを書くことができます。

②遺言者執行者による準備で円滑な遺言執行

(1)相続人や受遺者の確認

確実に相続人調査を行って、相続人と受遺者を確認します。

遺言執行者には、相続人や受遺者に対して遺言内容を通知する義務があります。

(2)相続財産目録を作成

相続財産を網羅的に明らかにします。

「本遺言書に記載のない財産は相続人〇〇に相続させる」などの条項がある場合、相続財産全体を調査する必要があります。

調査結果は、相続財産目録に取りまとめます。

(3)遺言執行は専門家に委任できる

遺言執行者に就任したものの、相続手続が難しいと感じることがあります。

例えば、相続登記はたくさんある相続手続の中でも難しい手続です。

遺言執行者は、相続登記を申請することができます。

相続登記は専門知識が必要だから、知識がないと難しいと感じるでしょう。

遺言執行者は、司法書士などの専門家に依頼することができます。

5遺言書作成を司法書士に依頼するメリット

遺言書は、被相続人の意思を示すものです。

自分が死んだことを考えたくないという気持ちがあると、抵抗したくなるかもしれません。

民法に遺言書を作ることができるのは、15歳以上と定められています。

遺言書を作成すれば、法定相続人や法定相続人以外の人に財産を引き継ぐことができます。

遺言書作成は、先延ばししがちです。

先延ばしすると、相続人間のトラブルに発展しがちです。

家族の幸せを願う方は、遺言書作成を司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。