このページの目次

1相続人調査の重要性

①相続人を客観的に証明する

相続が発生したら、親族のうち一定の範囲の人が相続人になります。

だれが相続人になるかについては、民法で決められています。

家族にとっては、だれが相続人になるのか当然のことでしょう。

相続手続先に対しては、相続人であることを客観的に証明する必要があります。

客観的に証明するとは、戸籍謄本を収集することです。

戸籍には、その人の身分関係に事項がすべて記録されているからです。

身分関係に事項を家族には、秘密にしているかもしれません。

戸籍謄本をすべて準備すると、明るみに出ます。

相続人調査をして、相続人を客観的に証明します。

②遺産分割協議の有効性を確保する

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人が相続します。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産分け方は、相続人全員の合意で決定します。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方を決めるため相続人全員でする話し合いです。

一部の相続人を含まないで合意しても、無効の合意です。

遺産分割協議の前提として、相続人調査は重要です。

遺産分割協議の有効性を確保するためです。

③相続登記や銀行口座の相続手続で必要

相続が発生したら、相続手続をします。

被相続人が不動産を保有していた場合、法務局に対して相続登記をします。

被相続人が銀行などで預貯金口座を保有していた場合、金融機関に対して相続手続をします。

相続手続では、たくさんの戸籍謄本を提出します。

各相続手続先は、相続人がだれなのか確認するからです。

各相続手続先に対して、客観的に相続人であることを証明する必要があります。

相続手続先に対して、相続人を客観的に証明します。

④正確な相続税申告

相続財産全体の規模が一定以上である場合、相続税の対象になります。

相続税には、基礎控除があります。

基礎控除額は、相続人の人数に基づいて計算します。

相続人が確定しないと、相続税申告義務の有無が判断できません。

相続人が確定しないと、正確な申告をすることができません。

相続人調査をして、正確な相続税申告をします。

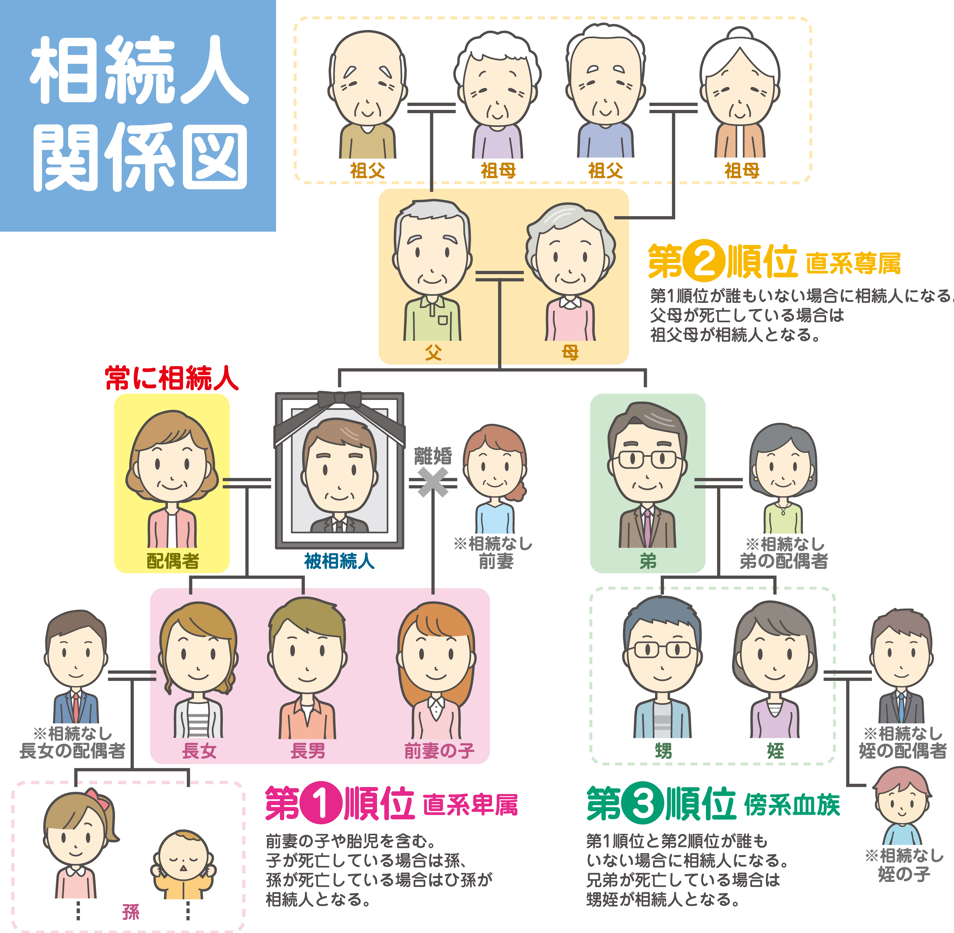

2相続人の範囲

①配偶者は必ず相続人になる

配偶者は、必ず相続人になります。

子どもがいてもいなくても、親などの直系尊属が生きていてもいなくても、兄弟姉妹がいてもいなくても、必ず、相続人になります。

配偶者は、相続発生時の法律上の配偶者を指します。

離婚した元配偶者は、相続人になれません。

②第1順位 子ども

(1)実子

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

被相続人が離婚したときに、元配偶者が子どもを引き取ることがあります。

元配偶者が子どもを引き取っても、子どもは相続人になります。

被相続人が離婚しても、子どもは子どもだからです。

元配偶者が子どもを引き取るとき、元配偶者が親権者になることがあります。

元配偶者が子どもの親権者であっても、子どもは相続人になります。

元配偶者が子どもを引き取った後、復氏して婚氏続称をしないことがあります。

被相続人と異なる氏を名乗っていても同じ氏を名乗っていても、子どもは相続人になります。

(2)認知された子ども

認知とは、婚姻関係にないカップルの間に生まれた子どもについて自分の子どもと認めることです。

認知をして自分の子どもだと認めるのは、一般的には父親です。

通常、母は出産の事実によって母親であることが確認できるからです。

認知された子どもは、相続人になります。

婚姻関係にある夫婦間に生まれた子どもと同様に、子どもだからです。

(3)養子

被相続人が養親になる養子縁組をすることがあります。

養子縁組とは、血縁関係がある親子関係の他に法律上の親子関係を作る制度です。

養子縁組をすると、養子は養親の子どもになります。

養親が死亡した場合、養子は相続人になります。

養子は、養親の子どもだからです。

(4)養子に行った子ども

被相続人の実子が第三者と養子縁組をして、第三者の養子になることがあります。

養子には、2種類あります。

普通養子と特別養子です。

普通養子では、養子縁組をした後に血縁関係のある実親との親子関係が継続します。

特別養子では、養子縁組をした後に血縁関係のある実親との親子関係が終了します。

普通養子による養子になった実子は、相続人になります。

普通養子では、養子縁組後も親子関係が継続するからです。

特別養子による養子になった実子は、相続人になりません。

特別養子では、養子縁組後も親子関係が終了するからです。

③第2順位 親などの直系尊属

(1)父母

被相続人に子どもがいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。

親などの直系尊属が相続人なる場合、被相続人と世代が近い人が相続人になります。

例えば、父母と祖父母がいる場合、父母のみが相続人になります。

(2)祖父母

被相続人と世代が近い父母が先に死亡している場合、祖父母が相続人になります。

祖父母が相続人になるのは、代襲相続ではありません。

直系尊属だから、相続人になります。

④第3順位 兄弟姉妹

(1)父母両方が同じ兄弟姉妹

被相続人に子どもがいない場合で、かつ、親などの直系尊属が被相続人より先に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になります。

父母両方が同じ兄弟姉妹は、当然に相続人になります。

(2)父母一方だけ同じ兄弟姉妹

兄弟姉妹には、父母一方だけ同じ兄弟姉妹が含まれます。

相続人調査をすると、ときには見知らぬ兄弟姉妹が見つかることがあります。

見知らぬ相続人であっても行方不明であっても、相続人は相続人です。

⑤相続人になる予定の人が先に死亡すると代襲相続

代襲相続とは、相続人になる予定だった人が被相続人より先に死亡したため相続人になる予定の人の子どもが相続することです。

代襲相続ができるのは、相続人になる予定だった人の子どもなど被代襲者の直系卑属だけです。

被代襲者とは、相続人になる予定だった人です。

被代襲者になれるのは、被相続人の子どもなどの直系卑属と被相続人の兄弟姉妹だけです。

被相続人の配偶者は、被代襲者になることはできません。

被相続人の親などの直系尊属は、被代襲者になることはできません。

相続人になる予定の人が先に死亡すると、代襲相続が発生します。

⑥相続手続中に相続人が死亡すると数次相続

数次相続とは、相続が発生したときには元気だった相続人が相続手続中に死亡して新たな相続が発生することです。

相続が発生すると、死亡した相続人の地位が相続されます。

3相続人から除外されるケース

①相続放棄をした人

相続が発生したら、相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

相続放棄をした人は、相続人から除外されます。

②相続放棄をした人の子ども

相続放棄をすると、はじめから相続人でなくなります。

相続放棄をした人の子どもが相続することはありません。

相続放棄をしても、相続放棄をした人の子どもが代襲相続をすることはありません。

相続放棄で、代襲相続は発生しません。

相続放棄をした人の子どもは、相続人から除外されます。

③廃除された人

廃除とは、被相続人の意思で相続人の資格を奪う制度です。

例えば、被相続人に虐待をした人に、相続をさせたくないと考えるのは自然なことでしょう。

相続人廃除は家庭裁判所に申立てをして、家庭裁判所が判断します。

廃除が認められるのは、激しい虐待などの極めて重大な理由があることが客観的に認められたときだけです。

言いなりにならない子どもを廃除するなど、軽い理由では認められません。

家庭裁判所で廃除が認められたら、相続人の資格を失います。

廃除された人は、相続人から除外されます。

④相続欠格

相続欠格とは、相続人として許せない人の相続資格を奪う制度です。

例えば、被相続人を殺した人が相続することは、社会感情からみても許せないと納得できるでしょう。

相続欠格は、被相続人の意思とは無関係に相続人の資格を奪う制度です。

裁判所で手続があるわけでなく、当然に相続資格を失います。

相続欠格に該当するのは、被相続人を殺害したときなど法律の要件を満たしたときだけです。

相続欠格に該当したら、相続人の資格を失います。

相続欠格に該当した人は、相続人から除外されます。

⑤事実婚・内縁の配偶者

被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は必ず相続人になります。

相続人になる配偶者は、死亡時の法律上の配偶者のみです。

事実婚・内縁の配偶者は、相続人になりません。

事実婚・内縁の配偶者は、相続人から除外されます。

⑥配偶者の連れ子

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

被相続人の配偶者に、連れ子がいることがあります。

何もしなければ、配偶者の連れ子は被相続人の子どもではありません。

被相続人が配偶者の連れ子を養子とする養子縁組をすることがあります。

養子縁組をすると、養子は養親の子どもになります。

養子は子どもだから、相続人になります。

自動で、配偶者の連れ子が相続人になることはありません。

配偶者の連れ子は、相続人から除外されます。

4相続人調査の注意点

注意①一部の相続人が戸籍謄本の請求ができる

相続が発生したら、相続人は他の相続人を調査することができます。

他の相続人の同意なく、相続人調査をすることができます。

一部の相続人は、単独で戸籍謄本を請求することができます。

注意点1つ目は、一部の相続人が戸籍謄本の請求ができることです。

注意②相続人調査を怠ると遺産分割協議が無効

遺産分割協議は、相続人全員の合意があるときだけ成立します。

一部の相続人を含めずに合意しても、無効の合意です。

相続人調査を怠ると、一部の相続人を見落とすかもしれません。

相続人調査を怠ると、遺産分割協議が無効になるおそれがあります。

注意点2つ目は、相続人調査を怠ると遺産分割協議が無効です。

注意③行方不明になっても相続人

さまざまな家庭の事情から、相続人が被相続人や被相続人の家族と疎遠になることがあります。

疎遠になって連絡が取れないまま、行方不明になることがあります。

行方不明になっても、相続人は相続人です。

一部の相続人を含めずに、遺産分割協議は成立させられません。

相続人調査をして、住所を探す必要があります。

行方不明の相続人に対して、不在者財産管理人を立てて遺産分割協議をします。

相当長期間生死不明のままで死亡の可能性が高い場合、失踪宣告を受けることができます。

行方不明のままでは、相続手続を進められなくなります。

注意点3つ目は、行方不明になっても相続人です。

注意④遺言書作成で相続トラブルを予防

複雑な家族関係である場合、遺産分割協議は難しくなりがちです。

遺産分割協議成立には、相続人全員の合意が必要だからです。

行方不明の相続人がいると、不在者財産管理人の選任が必要になるでしょう。

相続人間のトラブルを予防するために、遺言書作成がおすすめです。

遺言書で相続財産の分け方を指定すれば、遺産分割協議が不要になるからです。

注意点4つ目は、遺言書作成で相続トラブルを予防です。

5相続人調査の失敗例

失敗①養子を見落とす

被相続人の養子は、相続人になります。

養子縁組を家族内で共有していないと、相続人間のトラブルになります。

被相続人の養子は、遺産分割協議に参加する必要があります。

失敗1つ目は、養子を見落とすことです。

失敗②異父兄弟や異母兄弟を除外

被相続人の兄弟姉妹が相続人になる場合、異父兄弟姉妹や異母兄弟姉妹は相続人になります。

今まで会ったことないなどの理由で、相続人から除外することはできません。

異父兄弟姉妹や異母兄弟姉妹は、遺産分割協議に参加する必要があります。

失敗2つ目は、異父兄弟や異母兄弟を除外することです。

失敗③配偶者の連れ子が介入

被相続人の配偶者に連れ子がいる場合、家族同然に暮らしているでしょう。

養子縁組をしていないと、配偶者の連れ子は相続人ではありません。

配偶者の連れ子が介入すると、遺産分割協議が無効になります。

失敗3つ目は、配偶者の連れ子が介入です。

失敗④行方不明の相続人を無視

相続人全員の合意がないと、遺産分割協議は成立しません。

行方不明で連絡が取れない相続人がいても、無視することはできません。

不在者財産管理人を立てて、遺産分割協議をする必要があります。

失敗4つ目は、行方不明の相続人を無視です。

6相続人調査を司法書士に依頼するメリット

相続が発生すると、被相続人の財産は相続財産です。

相続財産は、相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方を決めるためには、相続人全員の合意が必要です。

相続人の一部を含めない合意や相続人でない人を含めた合意は無効になります。

相続財産の分け方の話し合いの前提として、相続人の確定はとても重要です。

代襲相続や数次相続が発生している場合、一挙に難易度が上がります。

スムーズに相続手続を行いたい方は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。