このページの目次

1住所が分からない相続人の探し方

①戸籍謄本取得で生死確認

相続が発生したら、相続人調査をします。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得します。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を読み解くと、相続人が判明するでしょう。

被相続人の戸籍の情報から、相続人の戸籍謄本を取得します。

相続人の戸籍を取得すると、相続人の生死が確認できます。

②先に死亡していたら代襲相続

相続人になるはずだったのに、先に死亡していることがあります。

相続人になるはずだった人が被相続人より先に死亡している場合、代襲相続が発生します。

代襲相続とは、相続人になるはずだった人の子どもや子どもの子どもが相続することです。

被相続人や被相続人の家族と連絡を取っていない場合、見知らぬ相続人が見つかることがあります。

見知らぬ相続人だからと言って、相続人から除外することはできません。

相続人になるはずだった人が先に死亡していたら、代襲相続が発生します。

③戸籍の附票取得で住所判明

相続人調査で思いもよらない相続人が見つかっても、相続人から除外することはできません。

見知らぬ相続人であっても、相続手続に協力してもらう必要があります。

相続人調査で相続人の戸籍謄本を取得するときに、一緒に戸籍の附票を請求します。

戸籍の附票とは、住所の異動が記録された書類です。

住民票は、住民票を置いている市区町村役場に請求します。

住所が分からないと、住民票は請求できません。

戸籍の附票は、本籍地の市区町村役場に請求します。

相続人調査をするから、本籍地は必ず判明します。

戸籍謄本や戸籍の附票は、相続人であれば、だれでも請求することができます。

戸籍の附票取得で、住所が判明します。

④お手紙を書いて協力依頼

相続人の住所が判明したら、事情を説明したお手紙を送ります。

丁寧に言葉を選んで、先方の気分を害さないように配慮しましょう。

内容は、次の事項がいいでしょう。

・被相続人と手紙を送る人の関係

・被相続人が死亡した事実

・相続関係説明図

連絡先を書いて、連絡が欲しいとお願いします。

電話や面談で詳細な説明をすると、スムーズでしょう。

その気がなくても先方がいい印象を持たないと、その後の手続が難航します。

いきなり遺産分割協議書を送ったり、遺産分割協議書に押印するように書いたりするのはやめた方が無難です。

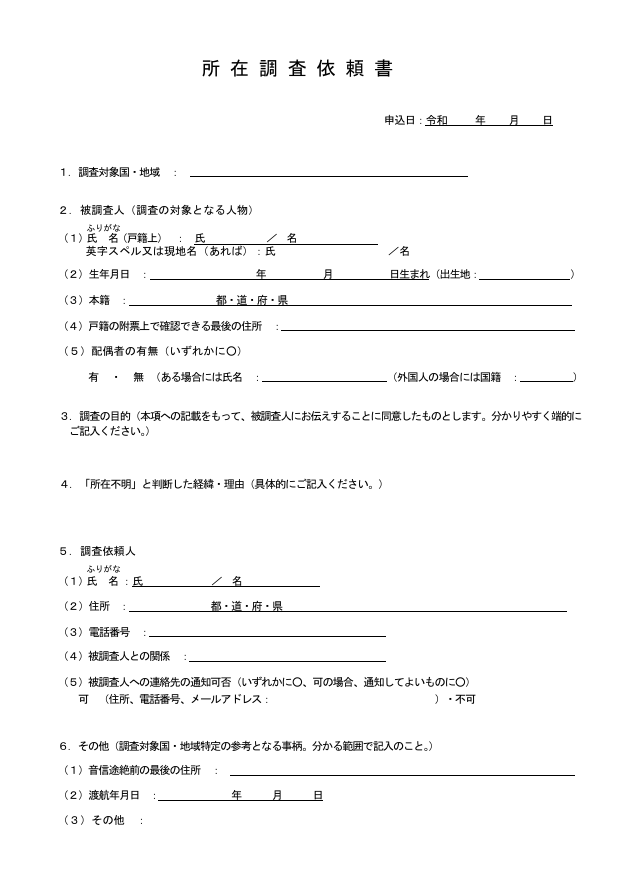

⑤海外で行方不明の相続人に所在調査依頼

海外に転出すると、戸籍の附票にはアメリカ合衆国など国名のみ記載されることが多いでしょう。

外務省の所在調査制度とは、外務省が現地日本領事館と連携して行方不明になった日本人を探す制度です。

所在調査の対象は、生存が見込まれる日本国籍者のみです。

所在調査依頼をすることができるのは、配偶者と3親等内の親族のみです。

親族間において長きにわたり連絡がつかない状態が続いていて、所在も親族間で確認できない場合に限り依頼をすることができます。

所在調査依頼書の添付書類は、次のとおりです。

(1)行方不明の人の戸籍謄本

(2)行方不明の人の戸籍の附票

(3)依頼人の戸籍謄本

(4)依頼人と行方不明の人の関係が分かる戸籍謄本

(5)対象国や地域を特定する資料

(6)回答用の返信用封筒

依頼をしてから回答までに、数か月かかることがあります。

所在調査依頼には、手数料はかかりません。

返信用の送料は、負担する必要があります。

本人が住所開示に同意しないと、情報は得られません。

2遺産分割協議は相続人全員で

①行方不明の相続人を除外できない

相続が発生したら、相続財産は相続人全員の共有財産です。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

行方不明の相続人がいても、除外することはできません。

一部の相続人だけで、遺産分割協議をしても無効です。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方を決めるため相続人全員でする話し合いです。

一部の相続人を含めない遺産分割協議では、相続手続を進めることはできません。

行方不明の相続人を除外できません。

②遺言書があれば遺産分割協議不要

被相続人が生前に、遺言書を作成していることがあります。

遺言書で相続財産の分け方が指定されている場合、遺言書のとおりに分けることができます。

行方不明の相続人や疎遠な相続人がいると、家族は相続手続に困ります。

見知らぬ相続人を探して、協力を求めなければならないからです。

遺言書があれば、遺産分割協議は不要です。

行方不明の相続人を探して、協力を求める必要はなくなります。

行方不明の相続人がいても、遺言書のとおりに分けることができます。

遺言書は隠匿や改ざんのおそれがない公正証書遺言がおすすめです。

遺言書があれば、遺産分割協議は不要にできます。

③不在者財産管理人が遺産分割協議に参加

遺言書がなければ、相続財産の分け方は相続人全員の合意で決定します。

行方不明であっても、相続人から除外することはできません。

長期間行方不明になっている場合、住民票が消除されていることがあります。

住所が判明しても、住民票の住所地に住んでいないことがあります。

不在者財産管理人とは、行方不明の人の財産管理をする人です。

行方不明の相続人に代わって、不在者財産管理人が遺産分割協議に参加します。

不在者財産管理人が遺産分割協議に参加すれば、有効に遺産分割協議を成立させることができます。

④不在者財産管理人選任の申立て

(1)申立てができる人

不在者財産管理人選任の申立てができるのは、次の人です。

・行方不明の人の配偶者、相続人にあたる人、債権者などの利害関係人

・検察官

(2)申立先

不在者財産管理人選任の申立先は、行方不明の人の住所地を管轄する家庭裁判所です。

家庭裁判所の管轄は、裁判所のホームページで確認することができます。

(3)添付書類

不在者財産管理人選任の申立書に添付する書類は、次のとおりです。

・行方不明の人の戸籍謄本

・行方不明の人の戸籍の附票

・不在者財産管理人の候補者の住民票か戸籍の附票

・行方不明であることが分かる資料

・行方不明の人の財産の状況の分かる資料

・利害関係の分かる資料

通常は、提出した書類のみで審査がされます。

書類の内容によっては家庭裁判所から申立人が呼び出されて事情聴取が行われます。

(4)申立てにかかる費用

①手数料

不在者財産管理人選任の申立てをする場合、家庭裁判所に手数料を納入します。

手数料は、行方不明の人1人につき、800円です。

手数料は、収入印紙で納入します。

②予納郵券

手数料とは別に、裁判所が手続に使う郵便切手を予納します。

予納する郵便切手は、家庭裁判所によって金額や枚数が異なります。

およそ3000~5000円程度です。

③予納金

不在者財産管理人選任の申立てをする際に、家庭裁判所に予納金を納入します。

予納金の額は事件によって、異なります。

おおむね数十万円~100万円程度です。

行方不明の人の財産が充分あれば、財産から管理にかかる費用を支払います。

予納金は、不足する費用を支払うためのお金です。

例えば、不在者財産管理人報酬は、1か月5万円程度でしょう。

管理する不動産があれば、固定資産税や除草、修繕費用を支払います。

管理期間が長期間になる見込まれる場合、予納金は高額になるでしょう。

予納金は、事案に応じて裁判所が決定します。

行方不明の人の財産が少なければ、予納金として申立人が負担します。

事件終了後、予納金が余れば返還されます。

④専門家の報酬

不在者財産管理人選任の申立てを司法書士などの専門家にサポートしてもらう場合、別途報酬を支払う必要があります。

(5)申立てにかかる期間

不在者財産管理人選任の申立てをしてから選任されるまで、数か月~半年ほどかかります。

⑤権限外行為の許可の申立て

不在者財産管理人は、行方不明の人の財産を保存管理をする人です。

原則として、財産の保存管理以外の権限はありません。

例えば、不動産の修繕は、財産の保存行為と認められます。

遺産分割協議は、財産の保存管理ではなく処分行為です。

不在者財産管理人は、遺産分割協議をする権限はないはずです。

不在者財産管理人が有効に遺産分割協議を成立させるため、家庭裁判所の許可が必要です。

遺産分割協議は、権限外行為だからです。

家庭裁判所の許可を得るためには、行方不明の相続人に法定相続分の財産の確保が必要です。

行方不明の相続人に不利になるような遺産分割協議をすることは、家庭裁判所が許可しません。相続税が少なくなるような遺産分割協議を望んでも、許可されません。

被相続人の面倒を見ていた人に財産を多くする遺産分割であっても、許可されません。

不在者財産管理人が家族であっても家族以外の専門家であっても、同じことです。

行方不明の相続人に不利になる遺産分割協議は、許可されないからです。

有効に遺産分割協議を成立させるため、家庭裁判所による権限外行為の許可が必要です。

⑥相続分100万円未満なら帰来時弁済型遺産分割協議

帰来時弁済型遺産分割協議とは、行方不明の相続人のいるときに適用される特別な遺産分割協議です。

行方不明の相続人に金銭を受け取る権利を与える遺産分割協議です。

行方不明の相続人が帰って来たときに、金銭を受取ります。

不動産は、他の相続人が受け取ることができます。

不在者財産管理人選任の申立てをするときに、一緒に遺産分割協議書案を提出します。

家庭裁判所は、次の事項を考慮して帰来時弁済型遺産分割協議を認めるか決定します。

・支払う金銭が少ない

・金銭を支払う相続人に財産がある

・行方不明の期間が長い

・行方不明の人の年齢が高齢

・行方不明の人の相続人の有無

支払う金銭が100万円未満である場合、帰来時弁済型遺産分割協議が認められやすいでしょう。

3行方不明の相続人の持分取得・持分譲渡制度

①持分取得制度と持分譲渡制度

持分取得制度は、一部の相続人が行方不明であるときに他の相続人が持分を取得する制度です。

持分譲渡制度は、一部の相続人が行方不明であるときに不動産全体を第三者に譲渡する制度です。

裁判所の関与のもと、持分取得制度と持分譲渡制度を利用することができます。

②制度利用の要件

要件(1)遺産分割未了のまま10年経過が要件

相続人が行方不明の場合、相続手続が先延ばしされがちです。

遺産分割協議ができないまま10年以上経過した場合、行方不明の相続人の持分を取得することができます。

相続人による遺産分割協議の機会を保障するためです。

要件(2)他の共有者から異議がない

他の共有者から遺産分割請求がある場合、制度を利用することができません。

裁判所に対して異議があった場合、制度を利用することができません。

要件(3)相続人が行方不明

相続人が行方不明と確認するため、住民票の最後の住所地の現地調査をします。

現地調査では、次の事項を確認するといいでしょう。

・建物の現況

・表札やポストの状況

・電気・水道メーターの稼働状況

できれば、近隣住民や町内会長などから事情聴取します。

写真撮影をして、調査記録に添付すると説得力が増します。

③持分取得にかかる申立先

不動産の所在地を管轄する地方裁判所に申立てをします。

④添付書類

申立書には、次の書類を添付します。

・行方不明相続人の調査報告書

・不動産の評価額の資料

・持分を証明する資料

⑤供託

不動産の評価額を参考にして、裁判所は供託金額を決定します。

申立人が供託金額を供託すると、裁判所が持分取得・持分譲渡を認める裁判をします。

⑥持分取得制度利用にかかる期間

申立てを受け付けたら、裁判所は異議届出期間を公告します。

異議届出期間は、3か月以上です。

持分取得制度利用にかかる決定は、半年以上かかります。

⑦持分取得のメリットとデメリット

持分取得制度のメリットは、次のとおりです。

・行方不明の共有者の持分取得で共有関係を解消できる

・不動産の単独所有や売却で管理負担が軽減される

持分取得制度のデメリットは、次のとおりです。

・時価基準で計算するから供託金が高額になる

・手続に半年以上かかる

⑧持分譲渡制度のメリットとデメリット

持分譲渡制度のメリットは、次のとおりです。

・共有持分の売却より高額で売却できる

・共有関係を解消できる

持分譲渡制度のデメリットは、次のとおりです。

・他の共有者全員の同意が必要になる

・売却活動は、共有者で行う必要がある

4住所が分からない相続人がいる相続を司法書士に依頼するメリット

相続が発生した後、相続手続を進めたいのに住所が分からない相続人や行方不明の相続人がいて困っている人はたくさんいます。

自分たちで手続しようとして、挫折する人も少なくありません。

不在者財産管理人選任の申立てなど家庭裁判所に手続きが必要になる場合などは、専門家のサポートが必要になることが多いでしょう。

裁判所に提出する書類作成は、司法書士の専門分野です。

途方に暮れた相続人をサポートして、相続手続を進めることができます。

自分たちでやってみて挫折した人や相続手続で不安がある方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。