このページの目次

1法定相続情報一覧図があると便利

①法定相続情報一覧図は公的書類

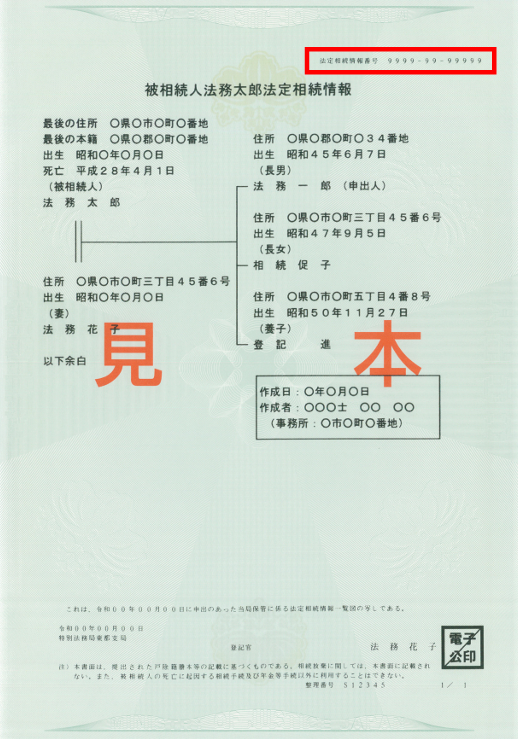

法定相続情報一覧図とは、被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのかを、取りまとめた書類です。

一目で分かるように、家系図のように書くのが一般的です。

相続人なる人は、法律で決められています。

家族にとって、だれが相続人になるのかは当然のことでしょう。

相続手続先に対しては、客観的に証明する必要があります。

客観的に証明するとは、戸籍謄本を用意することです。

戸籍には、その人の身分事項がすべて記録されているからです。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本は、どのような相続でも必要になります。

たくさんの戸籍謄本を読み解くのは、相続人にとっても相続手続先にとっても負担が大きい事務です。

たくさんの戸籍謄本と家系図を法務局に提出して、点検してもらうことができます。

内容に問題がなければ、地模様や透かしの入った紙に印刷されて、登記官の認証文が入ります。

法定相続情報一覧図は、登記官が確認した信頼性が高い証明書です。

法定相続情報一覧図は、公的証明書です。

②法定相続情報一覧図の取得方法

(1)必要書類を収集する

・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

・被相続人の住民票の除票

・相続人全員の現在戸籍

・申出人の本人確認書類

・相続人全員の住民票

・委任状

(2)法定相続情報一覧図は法務局で作成してもらえない

法定相続情報一覧図には、厳格な書き方ルールが決められています。

書き方ルールを守って、作成します。

法定相続情報一覧図は、法務局で作成してもらえません。

法務局は、提出された家系図と戸籍謄本を点検するだけです。

(3)法定相続情報一覧図作成は司法書士に依頼できる

法定相続情報一覧図は、公的証明書です。

書き方ルールの違反が見つかった場合、書き直しになります。

書くべき内容が書いてないと、書き直しになります。

書くべきでない内容が書いてあると、書き直しになります。

法定相続情報一覧図の作成は、司法書士などの専門家に依頼することができます。

(4)管轄法務局へ提出する

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書の提出先は、次の地を管轄する法務局です。

・被相続人の死亡時の本籍地

・被相続人の最後の住所地

・申出人の住所地

・被相続人名義の不動産の所在地

法務局の管轄は、法務局のホームページで確認することができます。

申出書は、窓口に出向いても郵送でも提出することができます。

(5)発行されるまで1~2週間

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出から発行まで、一般的に1~2週間程度です。

法務局に提出する際に、窓口で完了の目安を教えてもらうことできます。

③法定相続情報一覧図でできること

法定相続情報一覧図は、次の手続で利用することができます。

・相続登記

・預貯金の凍結解除

・信用情報機関への照会

・生命保険の照会と請求

・証券保管振替機構への照会と凍結解除

・自動車の名義変更

・死亡による役員変更登記

・死亡による年金手続

・相続税申告

④法定相続情報一覧図は再発行をしてもらえる

相続手続をしていると、当初の想定になかった相続手続先が見つかることがあります。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をする際に、法定相続情報一覧図の必要枚数を申し出ることができます。

新たな相続手続先が見つかると、法定相続情報一覧図が不足することがあるでしょう。

法定相続情報一覧図は、希望すれば再発行をしてもらうことができます。

最初の申出の申出人のみ、再交付の申出をすることができます。

最初の申出をした法務局に対してのみ、再交付の申出をすることができます。

2法定相続情報一覧図で省略できる書類

①法定相続情報一覧図で必ず省略できる書類

次の書類は、省略することができます。

・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

・被相続人の住民票

・相続人の現在戸籍

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出で、上記の書類は提出しています。

法務局で確認してもらって、法定相続情報一覧図が発行されているはずです。

法定相続情報一覧図を提出することで、上記の書類は必ず省略できます。

②法定相続情報一覧図に記載があれば省略できる書類

・被相続人の住民票または戸籍の附票

・相続人の住民票または戸籍の附票

法定相続情報一覧図には、被相続人や相続人の住所は記載しておくのがおすすめです。

相続手続では、被相続人や相続人の住所が必要になることが多いからです。

被相続人や相続人の住所の記載は、義務ではありません。

住所の記載がなくても、法定相続情報一覧図を発行してもらうことができます。

法定相続情報一覧図に記載があれば、上記の書類は省略できます。

法定相続情報一覧図に記載がなければ、住民票や戸籍の附票が必要です。

③法定相続情報番号で法定相続情報一覧図の提出省略

被相続人が不動産を持っていた場合、不動産の名義変更が必要です。

不動産の名義変更を相続登記と言います。

法定相続情報一覧図の発行を受けた後で相続登記をする場合、法定相続情報一覧図の提出を省略することができます。

法定相続情報番号を提供することができるからです。

法定相続情報番号とは、法定相続情報一覧図の右上に記載されている番号です。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をした法務局以外の法務局に対して相続登記を申請する場合も、法定相続情報番号を提供することができます。

法務局以外の手続では、法定相続情報番号による法定相続情報一覧図の提出省略をすることはできません。

裁判所や金融機関、税務署などの法務局以外の機関に対しては、法定相続情報一覧図を提出する必要があります。

登記申請書に法定相続情報番号を記載しておくと、法定相続情報一覧図の提出を省略することができます。

④法定相続情報一覧図と相続登記の同時申請が効率的

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書は、被相続人が所有する不動産の所在地を管轄する法務局に提出することができます。

相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に提出します。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書の必要書類と相続登記の必要書類は、多くが共通しています。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記は、どちらも司法書士に依頼することができます。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記は、同時申請が効率的です。

⑤法定相続情報一覧図と無関係な書類は省略できない

法定相続情報一覧図は、戸籍や住民票の内容を取りまとめた書面です。

法定相続情報一覧図に、遺産分割協議の内容などを記載することはできません。

法定相続情報一覧図を提出しても、遺産分割協議書や印鑑証明書は必要です。

3法定相続情報一覧図があっても省略できないケース

ケース①数次相続があるケース

相続が発生したら、被相続人の財産は相続人全員の共有財産になります。

相続財産の分け方は、相続人全員の合意で決定します。

相続財産の分け方について相続人全員の合意ができる前に、相続人が死亡することがあります。

数次相続とは、最初の相続が発生して時に元気だった相続人が相続手続中に死亡して新たな相続が発生することです。

法定相続情報一覧図は、複数の相続をまとめて書くことはできません。

最初の相続が発生したときに元気だった相続人が後に死亡しても、生きている相続人として記載する必要があります。

法定相続情報一覧図だけ見ていると、元気だった相続人が後に死亡したことに気づけません。

相続手続をする場合、元気だった相続人が後に死亡したことを戸籍謄本などで証明する必要があります。

新たに発生した相続について、あらためて法定相続情報一覧図を発行してもらうことができます。

複数の相続が発生した場合、相続関係説明図を作成しておくといいでしょう。

相続関係説明図は、単に相続手続先の人に相続関係を説明するための書類です。

法務局が発行する公的書類ではないから、比較的自由に作成することができます。

ケース1つ目は、数次相続があるケースです。

ケース②相続人の住所変更があるケース

法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載することができます。

法定相続情報一覧図の発行を受けた後、相続人が住所を変更することがあります。

法定相続情報一覧図では、住所の変更をする手続はありません。

相続手続をする場合、別途住所の移り変わりを証明する住民票や戸籍の附票が必要になります。

住民票や戸籍の附票などで住所の移り変わりを証明しないと、別人と判断されてしまうからです。

ケース2つ目は、相続人の住所変更があるケースです。

ケース③相続人が相続放棄したケース

相続が発生したら、相続人は相続を単純承認するか相続放棄するか選択することができます。

相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に相続放棄の申立てをします。

家庭裁判所で相続放棄が認められたら、はじめから相続人でなくなります。

相続放棄が認められても、戸籍には何も記載されません。

法定相続情報一覧図に、相続放棄をしたことを記載することはできません。

相続放棄申述受理通知書を提出することはできないからです。

法定相続情報一覧図だけ見ていると、相続放棄をしたことに気づけません。

相続手続をする場合、相続放棄申述受理通知書を提出します。

相続放棄によって次順位の人が相続人になる場合も、法定相続情報一覧図に記載することはできません。

次順位の人が相続人になることを戸籍謄本で証明する必要があります。

ケース3つ目は、相続人が相続放棄したケースです。

ケース④法定相続情報一覧図に有効期限があるケース

法定相続情報一覧図自体には、有効期限はありません。

法務局や税務署に対して法定相続情報一覧図を提出する場合、期限はありません。

銀行など相続手続先によっては、独自ルールで有効期限を設けていることがあります。

法定相続情報一覧図は、希望すれば再発行を受けることができます。

新たに発行を受ければ、有効期限内の書類となることが多いでしょう。

再発行が受けられる期間は、5年の期限があります。

再発行が受けられる期間を超過しても、手許にある法定相続情報一覧図は有効です。

法定相続情報一覧図自体に、有効期限はないからです。

手許にある法定相続情報一覧図の期限切れであれば、戸籍謄本等で相続手続を進めることができます。

ケース4つ目は、法定相続情報一覧図に有効期限があるケースです。

4法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記を司法書士に依頼するメリット

法定相続情報一覧図は、書き方が厳格に決まっています。

登記官が認証文を付して交付する公的書類だからです。

法定相続情報一覧図と似たものに、相続関係説明図があります。

相続関係説明図は、比較的自由に書くことができます。

単なる事情説明の書類に過ぎないからです。

法定相続情報一覧図と相続関係説明図の違いを理解して、ポイントを押さえて書くことが重要です。

相続手続が少ない場合など、法定相続情報一覧図を作るまでもないこともあるでしょう。

逆に、銀行口座をたくさん持っているなど、相続手続をする手続先が多い場合は、法定相続情報一覧図は大変便利です。

要領よく相続手続を進めるためには、不動産の相続登記を先行させるのがおすすめです。

相続登記は、相続手続の中でも難易度が高い手続です。

司法書士などの専門家は、相続登記に必要な戸籍謄本などの書類をすべて準備してくれるからです。

難易度の高い相続登記で使った書類がすべてあれば、銀行などで書類の不足を指摘されることは大幅に減ります。

すみやかな手続を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。