このページの目次

1法定相続情報一覧図があると便利

①法定相続情報一覧図は公的書類

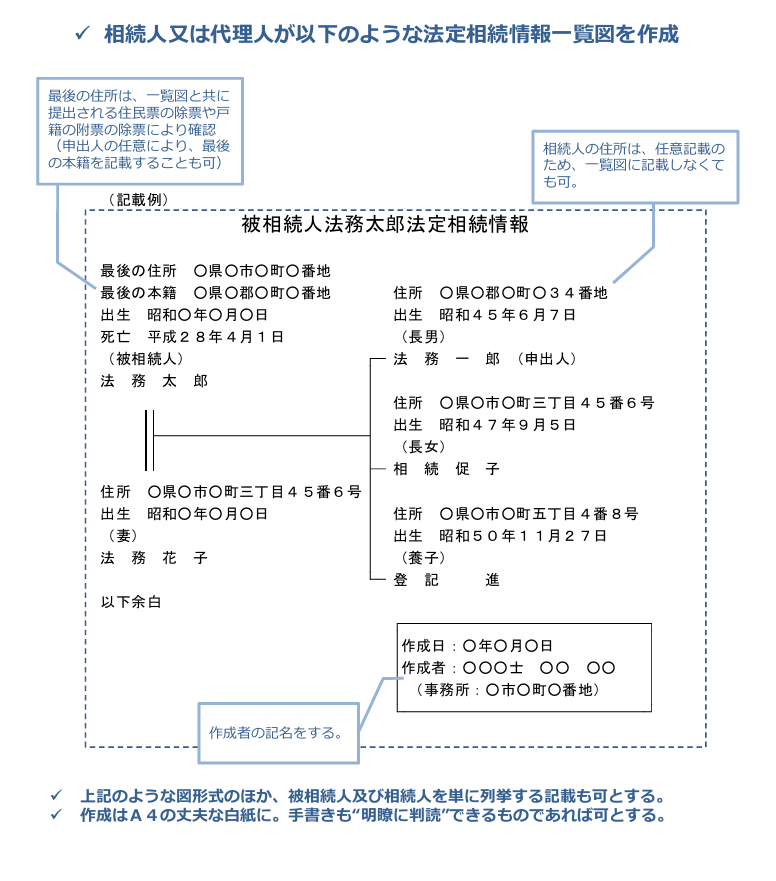

法定相続情報一覧図とは、被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのかを、取りまとめた書類です。

一目で分かるように、家系図のように書くのが一般的です。

相続人なる人は、法律で決められています。

家族にとって、だれが相続人になるのかは当然のことでしょう。

相続手続先に対しては、客観的に証明する必要があります。

客観的に証明するとは、戸籍謄本を用意することです。

戸籍には、その人の身分事項がすべて記録されているからです。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本は、どのような相続でも必要になります。

たくさんの戸籍謄本を読み解くのは、相続人にとっても相続手続先にとっても負担が大きい事務です。

たくさんの戸籍謄本と家系図を法務局に提出して、点検してもらうことができます。

内容に問題がなければ、地模様や透かしの入った紙に印刷されて、登記官の認証文が入ります。

法定相続情報一覧図は、登記官が確認した信頼性が高い証明書です。

法定相続情報一覧図は、公的証明書です。

②法定相続情報一覧図は複数枚発行してもらえる

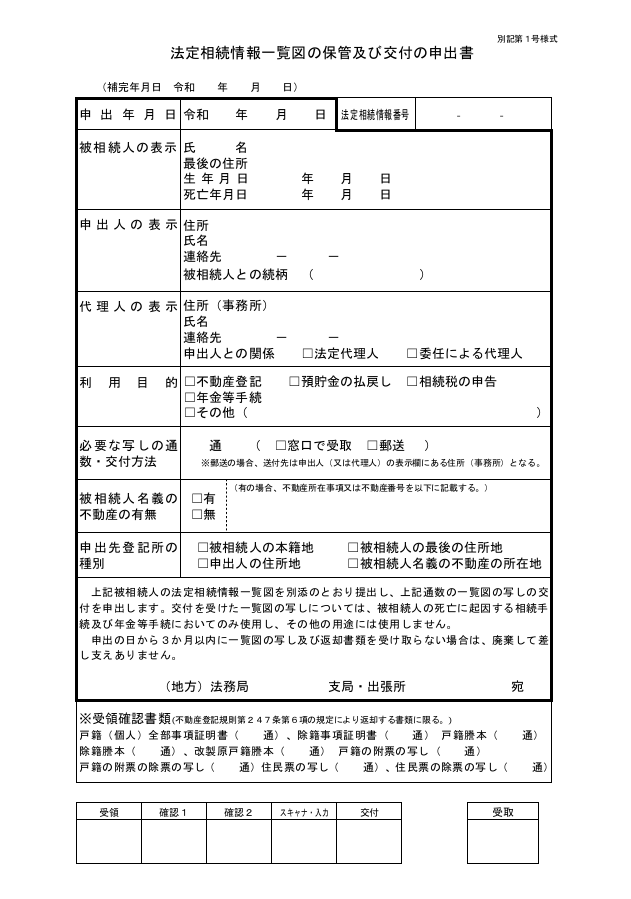

たくさんの戸籍謄本と家系図を法務局に提出して点検してもらうことを法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と言います。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をするときに、法定相続情報一覧図の必要枚数を申し出ることができます。

法定相続情報一覧図は、相続手続で使います。

相続が発生したら、たくさんの相続手続先で手続します。

相続手続先の数だけ、法定相続情報一覧図を発行してもらうことができます。

法定相続情報一覧図は複数枚発行してもらえるから、とても便利です。

③相続手続がスムーズになる

相続手続では、たくさんの戸籍謄本を提出します。

家族にとって、だれが相続人であるか当然のことでしょう。

相続手続先には、客観的に証明する必要があるからです。

戸籍には、その人の身分事項がすべて記録されています。

たくさんの戸籍謄本を読み解くのは、相続手続先にとって負担が重い事務です。

法定相続情報一覧図は、公的書類です。

たくさんの戸籍謄本を登記官が点検して間違いないことを確認しているからです。

法定相続情報一覧図を見たら、どのような人が相続人になるのか一目で分かります。

相続手続先の事務負担が大幅に削減されます。

法定相続情報一覧図があると、相続手続がスムーズになります。

2法定相続情報一覧図の取得方法

①必要書類を収集する

法定相続情報一覧図は、被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのかを、取りまとめた書類です。

どういう続柄の人が相続人であるのか、確認できる書類を準備します。

必要な書類は、次のとおりです。

(1)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

(2)被相続人の住民票の除票

(3)相続人全員の現在戸籍

(4)申出人の本人確認書類

(5)相続人全員の住民票

(6)委任状

法定相続情報一覧図は、相続人の住所を記載してもいいし記載しなくても構いません。

多くの場合、相続手続で相続人の住所確認がされることから住所が記載してあると便利です。

②法定相続情報一覧図は法務局で作成してもらえない

法定相続情報一覧図には、厳格な書き方ルールが決められています。

書き方ルールを守って、作成します。

法定相続情報一覧図は、法務局で作成してもらえません。

法務局は、提出された家系図と戸籍謄本を点検するだけです。

法定相続情報一覧図は、パソコンなどを使って作成することができます。

楷書ではっきりと書いてあれば、手書きで作成しても構いません。

家系図を作成して、法務局に提出します。

法定相続情報一覧図は、法務局で作成してもらえません。

③法定相続情報一覧図作成は司法書士に依頼できる

法定相続情報一覧図は、地模様の入った専用紙に認証文を付ける公的証明書です。

書き方ルールの違反が見つかった場合、書き直しになります。

書くべき内容が書いてないと、書き直しになります。

書くべきでない内容が書いてあると、書き直しになります。

厳格な書き方ルールを守るのは、想像以上にタイヘンです。

法定相続情報一覧図の作成は、司法書士などの専門家に依頼することができます。

④遺言執行者が法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができる

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができるのは、相続人とその代理人です。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人です。

遺言執行者は、法定相続情報一覧図の保管及び申出の申出人になることができます。

遺言執行の一環と、考えられるからです。

⑤法定相続情報一覧図は押印不要

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をするときに、押印は不要です。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書に、押印する必要はありません。

提出する家系図に、作成者が押印する必要はありません。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、司法書士などの専門家に依頼することができます。

司法書士などの専門家に依頼する場合、委任状を提出します。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書の委任状に、押印は不要です。

法定相続情報一覧図は、押印不要です。

⑥管轄法務局へ提出する

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書の提出先は、次の地を管轄する法務局です。

(1)被相続人の死亡時の本籍地

(2)被相続人の最後の住所地

(3)申出人の住所地

(4)被相続人名義の不動産の所在地

被相続人の最後の住所地を管轄する法務局に提出したい場合、被相続人の最後の住所地を証明する書類を提出する必要があります。

複数の人が共同で、保管及び交付の申出をすることができます。

複数の人が共同で保管及び交付の申出をする場合、いずれか一人の住所地が管轄であれば、管轄の法務局として申出をすることができます。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出は、遺言執行者が申出人になることができます。

遺言執行者は申出人になることができるけど、遺言執行者の住所地の法務局に提出することはできません。

⑦発行されるまで1~2週間

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出から発行まで、一般的に1~2週間程度です。

法務局に提出する際に、窓口で完了の目安を教えてもらうことできます。

法務局の混雑によって、交付までに時間がかかることがあります。

発行されるまで、1~2週間です。

⑧郵送で提出できる

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書は、郵送で提出することができます。

発行された法定相続情報一覧図を自宅などに送ってもらいたい場合、返信用封筒を同封すると返送してもらうことができます。

普通郵便で提出することができますが、書留やレターパックなど記録が残る郵便が安心です。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書は、郵送で提出することができます。

⑨5年以内は再交付の申出ができる

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書を見ると、必要枚数を書く欄があります。

相続手続先の数を書いておくと、複数枚発行してもらうことができます。

相続手続を進めていると、思いもよらない手続先が見つかることがあります。

法定相続情報一覧図は、法務局で5年間保管されています。

保管期間中であれば、再交付の申出をすることができます。

再交付の申出は、最初に保管及びの交付の申出をした法務局のみです。

5年以内であれば、法定相続情報一覧図の再交付の申出ができます。

3法定相続情報一覧図を使ってできること

①預貯金口座の凍結解除で使える

相続が発生したら、家族はたくさんの相続手続をすることになります。

銀行などの預貯金口座は、口座の持ち主が死亡したら口座は凍結されます。

法定相続情報一覧図は、預貯金口座の凍結解除で使うことができます。

複数の金融機関で複数の預貯金口座を使い分けていることが多いでしょう。

法定相続情報一覧図があると、すみやかに口座凍結解除をすることができます。

②不動産の相続登記で使える

被相続人が不動産を持っていた場合、不動産の名義変更をします。

法定相続情報一覧図は、相続登記で使うことができます。

法定相続情報一覧図を利用すると、相続人が一目で分かります。

法定相続情報一覧図があると、すみやかに相続登記をすることができます。

③生命保険の死亡保険金の請求で使える

被相続人に生命保険がかけてある場合、死亡保険金が支払われます。

法定相続情報一覧図は、死亡保険金の請求で使うことができます。

法定相続情報一覧図は、複数枚発行してもらえます。

複数の保険会社に請求するときも、すみやかに保険金請求をすることができます。

④年金請求で使える

未支給年金とは、年金受給者が受け取るはずだった年金です。

年金受給者が死亡した後、一定の遺族が受け取ることができます。

未支給年金を請求する場合、法定相続情報一覧図を使うことができます。

一定の条件にあてはまる場合、死亡者の家族が死亡一時金や遺族年金を受け取ることができます。

死亡一時金や遺族年金を請求する場合、法定相続情報一覧図を使うことができます。

⑤役員死亡の変更登記で使える

株式会社の取締役や監査役は、登記されています。

取締役や監査役が死亡退任をした場合、死亡退任を登記する必要があります。

死亡退任の登記を申請する場合、死亡を証明する書類を提出します。

法定相続情報一覧図は、死亡の登記で使うことができます。

⑥相続税申告で使える

財産規模が一定以上の場合、相続税の対象になります。

相続税申告をする場合、法定相続情報一覧図を提出することができます。

法定相続情報一覧図は、相続人が一目で分かるように家系図のように書くのが一般的です。

被相続人と相続人を列挙する方式で作成することができます。

相続税申告をする場合、列挙方式の法定相続情報一覧図を使うことはできません。

法定相続情報一覧図の続柄は、子どもであれば「子」と記載することができます。

相続手続では、実子でも養子でも同じ子どもだからです。

相続税を申告する場合、実子と養子は異なる取り扱いがされることがあります。

相続税申告をする場合、「子」と記載された法定相続情報一覧図を使うことはできません。

4相続登記と法定相続情報一覧図は同時申請ができる

被相続人が自宅などの不動産を持っていた場合、不動産の名義変更をします。

相続登記とは、相続による不動産の名義変更です。

相続登記と法定相続情報一覧図は、同時申請が便利です。

相続登記と法定相続情報一覧図の必要書類は、大部分が重なっています。

相続登記は、不動産の所在地の法務局に申請します。

法定相続情報一覧図は、被相続人名義の不動産の所在地に提出することができます。

相続登記と法定相続情報一覧図は、同時申請が合理的です。

相続登記は、司法書士に依頼することができます。

法定相続情報一覧図は、司法書士に依頼することができます。

司法書士にまとめて依頼すると、手続がスムーズです。

相続登記と法定相続情報一覧図は、同時申請ができます。

5法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と相続登記を司法書士に依頼するメリット

法定相続情報一覧図は、後に登記官が認証文を付して交付されます。

書き方が厳格に決まっています。

法定相続情報一覧図と似たものに、相続関係説明図があります。

相続関係説明図は、登記官が点検をするものではありません。

単なる事情説明の書類に過ぎませんから、比較的自由に書くことができます。

法定相続情報一覧図と相続関係説明図は、ポイントを押さえて書くことが重要です。

相続手続が少ない場合など、法定相続情報一覧図を作るまでもないこともあるでしょう。

銀行口座をたくさんあるなど、相続手続をする手続先が多い場合は、法定相続情報一覧図は大変便利です。

要領よく相続手続を進めるためには、不動産の相続登記を先行させるのがおすすめです。

相続登記は、相続手続の中でも難易度が高い手続です。

司法書士などの専門家は、相続登記に必要な戸籍謄本などの書類をすべて準備してくれるからです。

仕事や家事で忙しい方は、戸籍謄本などの収集だけでも、タイヘンです。

相続登記が終わった後、登記に使った書類は原本還付をしてもらえます。

難易度の高い相続登記で使った書類がすべてあれば、銀行などで書類の不足を指摘されることは大幅に減ります。

銀行の預貯金などの相続手続についても、サポートを受けることができます。

すみやかな手続を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続や遺産承継の手続きは、専門家選びが重要です。

「オリーブの木司法書士事務所」では、司法書士の宮木由加が最初から最後まで一貫して対応することで、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。

相続放棄や不動産登記はもちろん、近年注目される家族信託など、多岐にわたる相続関連業務に幅広く対応。

提携する税理士や弁護士との連携により、多角的な視点から複雑な案件もスムーズに解決へと導きます。

愛知・岐阜県にお住まいの方や、全国の不動産に関するご相談も承っております。

お仕事帰りに立ち寄りやすい上前津駅から徒歩2分という立地も、当事務所の強みです。

「面倒な手続きをプロに任せたい」「最適な方法を知りたい」という方は、ぜひ「オリーブの木司法書士事務所」の無料相談をご利用ください。