このページの目次

1法定相続情報一覧図があると便利

①法定相続情報一覧図は公的書類

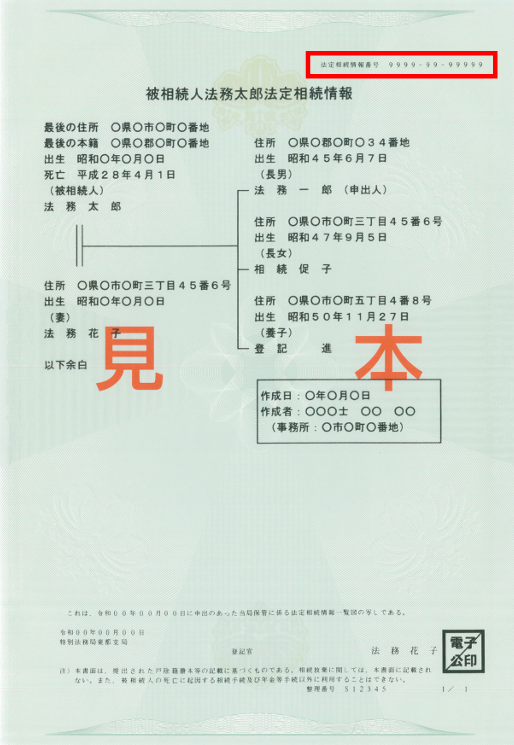

法定相続情報一覧図とは、被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのかを、取りまとめた書類です。

一目で分かるように、家系図のように書くのが一般的です。

相続人なる人は、法律で決められています。

家族にとって、だれが相続人になるのかは当然のことでしょう。

相続手続先に対しては、客観的に証明する必要があります。

客観的に証明するとは、戸籍謄本を用意することです。

戸籍には、その人の身分事項がすべて記録されているからです。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本は、どのような相続でも必要になります。

たくさんの戸籍謄本を読み解くのは、相続人にとっても相続手続先にとっても負担が大きい事務です。

たくさんの戸籍謄本と家系図を法務局に提出して、点検してもらうことができます。

内容に問題がなければ、地模様や透かしの入った紙に印刷されて、登記官の認証文が入ります。

法定相続情報一覧図は、登記官が確認した信頼性が高い証明書です。

法定相続情報一覧図は、公的証明書です。

②法定相続情報一覧図は複数枚発行してもらえる

たくさんの戸籍謄本と家系図を法務局に提出して点検してもらうことを法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と言います。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をするときに、法定相続情報一覧図の必要枚数を申し出ることができます。

法定相続情報一覧図は、相続手続で使います。

相続が発生したら、たくさんの相続手続先で手続します。

相続手続先の数だけ、法定相続応報一覧図を発行してもらうことができます。

法定相続情報一覧図は複数枚発行してもらえるから、とても便利です。

③相続手続がスムーズになる

相続手続では、たくさんの戸籍謄本を提出します。

家族にとって、だれが相続人であるか当然のことでしょう。

相続手続先には、客観的に証明する必要があるからです。

戸籍には、その人の身分事項がすべて記録されています。

たくさんの戸籍謄本を読み解くのは、相続手続先にとって負担が重い事務です。

法定相続情報一覧図は、公的書類です。

たくさんの戸籍謄本を登記官が点検して間違いないことを確認しているからです。

法定相続情報一覧図を見たら、どのような人が相続人になるのか一目で分かります。

相続手続先の事務負担が大幅に削減されます。

法定相続情報一覧図があると、相続手続がスムーズになります。

2法定相続情報一覧図を使って相続登記

①法定相続情報一覧図は原本還付してもらえる

法定相続情報一覧図は、被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのか一目で分かるように家系図のように取りまとめた書類です。

法定相続情報一覧図は、相続手続においてだけ利用することができます。

相続登記を申請する場合、法定相続情報一覧図を提出することができます。

法定相続情報一覧図を利用して相続登記を申請した場合、希望すれば法定相続情報一覧図を原本還付してもらうことができます。

原本還付して欲しいと希望する場合、返して欲しい書類のコピーを添付します。

法務局は、コピーを取ってくれません

コピーの余白に「原本に相違ありません」と記載して記名押印が必要です。

司法書士などの専門家に相続登記を依頼する場合、専門家がコピーに「原本に相違ありません」と記載して記名押印します。

法定相続情報一覧図は、原本還付してもらうことができます。

②相続登記申請書に法定相続情報は番号を記載するだけ

法定相続情報一覧図は、相続登記をするときに利用することができます。

法定相続情報一覧図には、右上に法定相続情報番号が記載されています。

相続登記では法定相続情報一覧図を紙で提出することもできるし法定相続情報番号を提出することもできます。

相続登記で提出した法定相続情報一覧図は、希望すれば原本還付をしてもらうことができます。

法定相続情報番号を提出する場合、登記申請書に番号を記載するだけです。

原本還付をするより、カンタンです。

相続登記申請書に法定相続情報は番号を記載するだけで、法定相続情報一覧図を提出することができます。

③申出から5年以上経過した法定相続情報一覧図は紙で提出

法定相続情報一覧図の保管期限は、5年間です。

法定相続情報一覧図の保管の申出から5年以上経過した場合、法定相続情報番号を利用することができません。

5年以上経過しても、法定相続情報一覧図を紙で保管していることがあるでしょう。

法定相続情報一覧図を紙で提出することができます。

紙で提出した法定相続情報一覧図は、原本還付してもらうことができます。

④法定相続情報一覧図を利用すると書類が少ない

登記申請書には、通常、相続関係説明図を添えます。

遺言書がない場合では、おおむね次の書類が必要です。

(1)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

(2)相続人の現在戸籍

(3)被相続人の住民票の除票

(4)不動産を相続する人の住民票

(5)遺産分割協議書

(6)相続人全員の印鑑証明書

(7)不動産の評価証明書

事例によっては、追加書類が必要になることがあります。

法定相続情報一覧図を使って相続登記をする場合、たくさんの戸籍謄本は必要はありません。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をするときに、戸籍謄本は点検してもらっているからです。

法定相続情報一覧図は被相続人や相続人の住所を記載していなくても差し支えありませんが、住所が記載されている方が便利です。

相続手続では、被相続人の死亡時の住所や相続人の住所を必要とされることが多いからです。

住所を記載した法定相続情報一覧図を提出する場合、住民票も一緒に点検してもらいます。

法定相続情報一覧図に住所が記載されている場合、相続登記で住民票も提出不要です。

法定相続情報一覧図を使って相続登記をすると、添付書類が少なく済みます。

3相続登記と法定相続情報一覧図は同時申請ができる

①まとめて司法書士におまかせできる

被相続人が自宅などの不動産を持っていた場合、不動産の名義変更をします。

相続登記とは、相続による不動産の名義変更です。

相続登記と法定相続情報一覧図は、同時申請が便利です。

相続登記と法定相続情報一覧図の必要書類は、大部分が重なっています。

相続登記は、不動産の所在地の法務局に申請します。

法定相続情報一覧図は、被相続人名義の不動産の所在地に提出することができます。

相続登記と法定相続情報一覧図は、同時申請が合理的です。

相続登記は、たくさんある相続手続の中でも難しい手続です。

不動産は、多くの人にとって重要な財産だからです。

法定相続情報一覧図は、書き方が厳格に決められています。

法定相続情報一覧図は、登記官の認証文と印鑑が押される公的証明書だからです。

難易度が高い手続2つを専門家に依頼したいと思う人も多いでしょう。

相続登記は、司法書士に依頼することができます。

法定相続情報一覧図は、司法書士に依頼することができます。

司法書士にまとめて依頼すると、手続がスムーズです。

相続登記と法定相続情報一覧図は、同時申請ができます。

②最初に相続登記と法定相続情報一覧図がおすすめ

大切な家族が死亡した場合、家族は大きな悲しみに包まれます。

家族は悲しみに包まれているのに、たくさんの相続手続をする必要があります。

相続を何度も経験する人は、あまりいません。

だれもが初めての経験で、分からないことや不慣れなことばかりです。

家族だけで相続手続を進めようとすると、スムーズに行かないケースは少なくありません。

相続手続の中では、相続登記は後回しにされがちです。

相続手続をスムーズに進めるためには、最初に相続登記をするのがおすすめです。

相続登記は、相続手続の中でも難しい手続です。

相続登記を司法書士に依頼した場合、戸籍謄本の収集や遺産分割協議書作成など難しい手続を司法書士が担当します。

相続登記で使った書類であれば、他の相続手続先でも問題なく使うことができます。

相続登記以外にたくさんの相続手続先がある場合、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出も一緒に手続するといいでしょう。

各相続手続先の書類だけであれば、それぼど難しいことはありません。

戸籍謄本の収集や遺産分割協議書作成が適切に作られていない場合、相続手続がスムーズに進みません。

難しい手続は専門家に任せつつ、家族でできることは家族でやる方法がいいでしょう。

相続手続を要領よく進めることができて、費用を抑えることができます。

最初に相続登記と法定相続情報一覧図を手続する方法がおすすめです。

4法定相続情報一覧図の作成を司法書士に依頼するメリット

法定相続情報一覧図は、後に登記官が認証文を付して交付される文書です。

法定相続情報一覧図の書き方は、厳格に決まっています。

法定相続情報一覧図と似たものに、相続関係説明図があります。

相続関係説明図は、登記官が点検をするものではありません。

単なる、事情説明の書類に過ぎません。

相続関係説明図は、比較的自由に書くことができます。

これらの違いを理解して、ポイントを押さえて書くことが重要です。

相続手続が少ない場合など、法定相続情報一覧図を作るまでもないこともあるでしょう。

銀行口座をたくさん持っているなど、相続手続をする手続先が多い場合は、法定相続情報一覧図は大変便利です。

仕事や家事で忙しい方は、このような手続はすべてお任せいただけます。

すみやかな手続を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。