このページの目次

1法定相続情報一覧図は便利

①法定相続情報一覧図を使うと相続手続がラク

相続が発生すると、相続人は相続手続をすることになります。

相続手続先は、市区町村役場や銀行などの金融機関です。

相続手続では、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と相続人の現在戸籍を提出します。

相続手続のたびに、大量の戸籍謄本を提出しなければなりません。

大量の戸籍謄本を持ち歩くと、汚してしまったり紛失したりする心配があるでしょう。

相続手続先にとっても、戸籍謄本の束を読解するのは手間のかかる事務です。

被相続人を中心にして、どういう続柄の人が相続人であるのか一目で分かるように家系図のように取りまとめてあると便利です。

この家系図と戸籍謄本等を法務局に提出して、登記官に点検してもらうことができます。

登記官は内容に問題がなかったら、地模様の入った専用紙に認証文を付けて印刷して、交付してくれます。

これが法定相続情報証明制度です。

地模様の入った専用紙に印刷してくれた家系図のことを法定相続情報一覧図と言います。

多くの場合、家系図のように書きます。

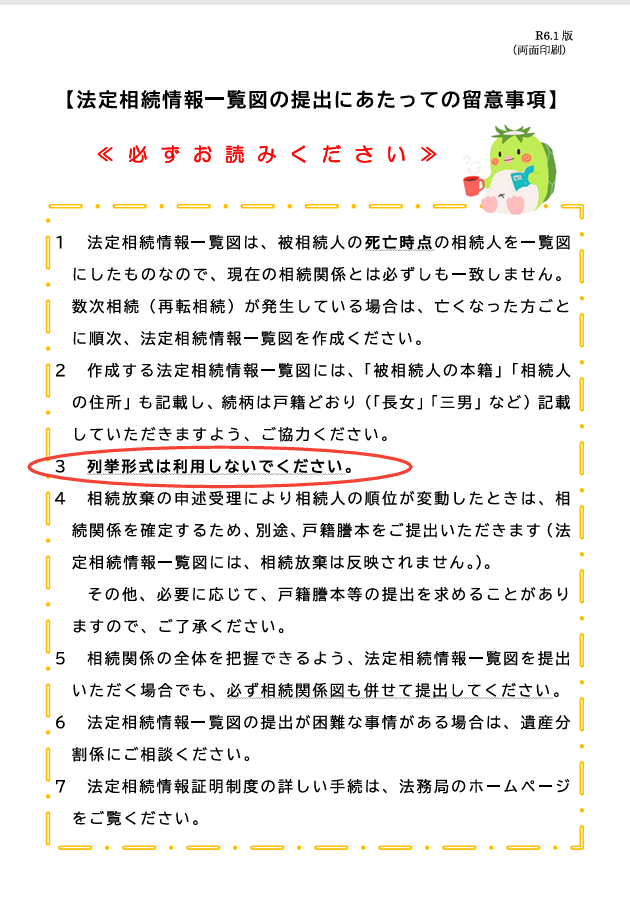

相続人をずらっと書き並べることもできます。

連記式の法定相続情報一覧図は、遺産分割調停の申立てなどで提出できないことがあります。

②法定相続情報一覧図の取得には時間がかかる

法務局にいったん提出して点検してもらうので、時間がかかります。

法定相続情報一覧図の書き方は、厳格に決まっています。

書き直しになると、時間が余計にかかります。

法務局の混雑により変わりますが、一般的に2週間程度かかります。

法定相続情報一覧図の取得には時間がかかる点がデメリットです。

2法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができない

①戸籍謄本等が集められないと保管及び交付の申出ができない

法務局に戸籍謄本等の点検をお願いすることを法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出と言います。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書をするとき、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本をすべて集めて提出しなければなりません。

戸籍には、その人に身分関係が記録されています。

結婚や離婚、子どもや養子の存在を家族には内緒にしている方もいます。

戸籍には、すべて記録されています。

戸籍が新しくなったときに、書き写される項目と書き写されない項目があります。

書き写されない項目を確認するために、出生から死亡までの連続した戸籍謄本を全部揃える必要があります。

例えば、子どもを認知したときは、戸籍に記載されます。

この後、戸籍のお引越し(転籍)や戸籍の作り直し(改製)などで新しい戸籍が作られることがあります。

新しい戸籍には、子どもを認知したことは書き写されません。

最近の戸籍だけ見ていると、認知した子どもがいないと勘違いしてしまうでしょう。

認知された子どもは、相続人になります。

戸籍の中にいた人が全員他の戸籍に移ってしまった場合や死亡した場合、市区町村役場は除籍簿として管理しています。

除籍簿は、保存期間が決められています。

保管期間が過ぎると順次、廃棄処分してしまいます。

廃棄処分してしまったものは、取得できなくなります。

市区町村役場の保存期間内なのに、戸籍がない場合があります。

戸籍が戦災や災害で滅失してしまっていることがあるからです。

必要な戸籍謄本等を大幅に提出できない場合、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができません。

旧民法の家督相続による相続であっても、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書を提出することができます。

古い相続では、戸籍等が集められないことが多いでしょう。

戸籍謄本等が集められない場合、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出ができません。

②日本国籍のない人がいると保管及び交付の申出ができない

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書をするとき、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本をすべて集めて提出しなければなりません。

被相続人に日本国籍がないことがあります。

日本国籍がない場合、戸籍謄本等を提出することができません。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書をするとき、相続人の戸籍謄本を提出しなければなりません。

相続人に日本国籍がない場合、戸籍謄本等を提出することができません。

戸籍謄本等を提出できない場合、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書をすることができません。

相続人が帰化した人である場合があります。

帰化した後に相続が発生したのであれば、相続発生時の戸籍謄本を提出することができます。

必要な戸籍謄本等が準備できれば、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書を提出することができます。

3相続人が変更になると法定相続情報一覧図が使えない

①子ども全員が相続放棄すると法定相続情報一覧図が使えない

法定相続情報一覧図は、戸籍謄本や住民票の内容を分かりやすく取りまとめたものです。

戸籍謄本や住民票に現れないことは、記載することができません。

相続放棄した相続人は、そのまま記載します。

戸籍謄本から相続時放棄をしたことが分からないからです。

相続放棄申述受理証明書を提出した場合であっても、相続放棄をしたことを記載することはできません。

被相続人に子どもがいれば、戸籍謄本を見る限り、子どもが相続人になるように見えます。

法定相続情報一覧図に、親などの直系尊属を記載することができません。

親などの直系尊属を記載した場合、書き直しになります。

実際は、子ども全員が相続放棄をした場合、親などの直系尊属が相続人になります。

子ども全員が相続放棄した場合、法定相続情報一覧図を使うことはできません。

②廃除された相続人がいると法定相続情報一覧図が使えない

廃除とは、被相続人の意思で相続人の資格を奪う制度です。

廃除された相続人は、相続人でありません。

廃除された相続人は、法定相続情報一覧図に記載できません。

廃除された相続人の氏名や生年月日、廃除された年月日を記載した場合、書き直しになります。

相続人が廃除された場合、代襲相続が発生します。

法定相続情報一覧図に廃除の代襲相続人を記載することはできません。

廃除された相続人を「被代襲者」と記載する場合であっても、書き直しになります。

被相続人が遺言書で相続人を廃除することがあります。

遺言書で相続人を廃除する場合、遺言執行者が家庭裁判所に対して相続人廃除の申立てをします。

家庭裁判所が廃除の申立てについて判断する前に、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出がされる場合があります。

家庭裁判所の審査中だから、戸籍には何も書いてありません。

法定相続情報一覧図には、通常の相続人同様に記載することになります。

廃除された相続人は、相続人になることができません。

家庭裁判所の決定前に作られた法定相続情報一覧図を使うことはできません。

家庭裁判所が廃除の決定をした後、あらためて、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。

廃除された相続人がいる場合、法定相続情報一覧図を使うことはできません。

③欠格の相続人がいると法定相続情報一覧図が使えない

相続欠格とは、相続人としてふさわしくない人の相続資格を奪う制度です。

欠格になった証明書を提出した場合であっても、法定相続情報一覧図に相続欠格であることを記載することはできません。

相続欠格になった相続人は、そのまま記載します。

戸籍謄本から分からないからです。

相続人が欠格である場合、代襲相続が発生します。

法定相続情報一覧図に、欠格の相続人の代襲相続人を記載することはできません。

欠格の相続人は「被代襲者」と記載する場合であっても、書き直しになります。

欠格になった相続人がいる場合、法定相続情報一覧図を使うことはできません。

④死亡後に子どもが認知されると法定相続情報一覧図が使えない

被相続人の子どもは、必ず、相続人になります。

被相続人は、遺言書で認知をすることができます。

遺言書で認知をした場合、遺言執行者が認知届を市区町村役場に提出します。

遺言書で遺言執行者が指定されていない場合、家庭裁判所に対して遺言執行者選任の申立てをします。

父親が死亡した後でも、死亡後3年以内であれば、認知を求める訴えを起こすことができます。

家庭裁判所で親子関係が認められた場合、子どもとして相続人になります。

認知を認める判決書と確定証明書を添えて、判決確定から10日以内に認知届を提出します。

市区町村役場に認知届が提出される前に、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出がされる場合があります。

認知届提出前だから、戸籍には何も書いてありません。

子どもは認知される前だから、法定相続情報一覧図に記載することはできません。

認知前に作られた法定相続情報一覧図を認知後に使うことはできません。

認知届が提出された後、あらためて、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。

死亡後に子どもが認知された場合、認知前の法定相続情報一覧図を使うことはできません。

⑤胎児が出生すると法定相続情報一覧図が使えない

被相続人の子どもは、必ず、相続人になります。

相続が発生したときに、子どもが胎児であることがあります。

相続が発生したときに胎児であっても、無事誕生すれば相続人になります。

胎児が誕生するまで、か月かかることがあります。

市区町村役場に出生届が提出される前に、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出がされる場合があります。

胎児が誕生する前だから、戸籍には何も書いてありません。

子どもは誕生していないので、法定相続情報一覧図に記載することはできません。

子どもが誕生した後、子どもが誕生する前に作られた法定相続情報一覧図を使うことはできません。

出生届が提出された後、あらためて、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をすることができます。

死亡後に胎児が出生した場合、出生前の法定相続情報一覧図を使うことはできません。

4相続手続等以外では法定相続情報一覧図が使えない

①住所が記載されても住所証明書として使えない

法定相続情報一覧図は、必要に応じて相続人の住所を記載することができます。

相続手続では、相続人の住所が必要になることが多いでしょう。

法定相続情報一覧図は、相続人の住所を証明する書類として機能します。

法定相続情報一覧図は、原則として、相続手続以外では使うことはできません。

相続手続以外で、住所の証明としても提出しても証明書として認められません。

具体的には、相続人の固有の財産について、登記申請をする場合があります。

不動産を取得する場合、取得する人の住所を証明する書類を提出します。

法定相続情報一覧図は、住所が記載されても住所証明書として提出することができません。

②親子関係が記載されても親権者の証明として使えない

被相続人の配偶者は、常に、相続人になります。

被相続人に子どもがいる場合、子どもは相続人になります。

多くの場合、被相続人の配偶者は、子どもの親でしょう。

法定相続情報一覧図で親子関係を証明できると言えます。

被相続人が死亡した後に、被相続人の親が死亡することがあります。

被相続人の親が死亡した場合、代襲相続が発生します。

先の被相続人は、相続人になるはずだったからです。

先の被相続人の子どもは、代襲相続人です。

代襲相続人が未成年である場合、自分で遺産分割協議をすることはできません。

物事のメリットデメリットを充分に判断することができないからです。

未成年である代襲相続人の代わりに、親権者が遺産分割協議に参加します。

遺産分割協議書は、親権者である親が記名し親の実印を押印します。

記名押印をしたのが親権者であることを証明する戸籍謄本を提出します。

親権者であることを証明する戸籍謄本の代わりに、法定相続情報一覧図を使うことはできません。

③取締役の変更登記で使える

株式会社の取締役や監査役は、登記されています。

取締役や監査役が死亡退任をした場合、死亡退任を登記する必要があります。

死亡退任の登記を申請する場合、死亡を証明する書類を提出します。

死亡退任の登記は、相続手続ではありません。

死亡を証明する書類として、法定相続情報一覧図を使うことができます。

5法定相続情報一覧図の作成を司法書士に依頼するメリット

法定相続情報一覧図は、後に登記官が認証文を付して交付されます。

書き方が厳格に決まっています。

法定相続情報一覧図と似たものに、相続関係説明図があります。

相続関係説明図は、登記官が点検をしません。

単なる、事情説明の書類に過ぎません。

比較的、自由に書くことができます。

これらの違いを理解して、ポイントを押さえて書くことが重要です。

相続手続が少ない場合など、法定相続情報一覧図を作るまでもないこともあるでしょう。

相続手続をする手続先が多い場合は、法定相続情報一覧図は大変便利です。

仕事や家事で忙しい方は、戸籍謄本などの収集はすべてお任せいただけます。

すみやかな手続を考えている方は、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。